伤仲永

图片预览

文档简介

课件25张PPT。

伤仲永王安石 了解作者解析文题:题目“伤”是“哀伤,叹息”的意思,为什么要叹息,哀伤仲永呢?仲 隶 尝

啼 焉 邑

扳 谒 称

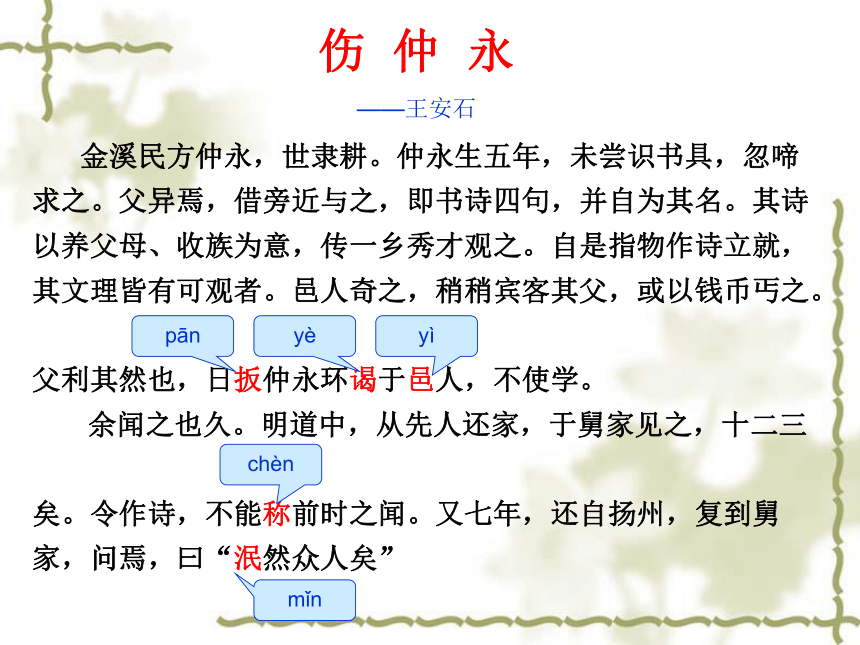

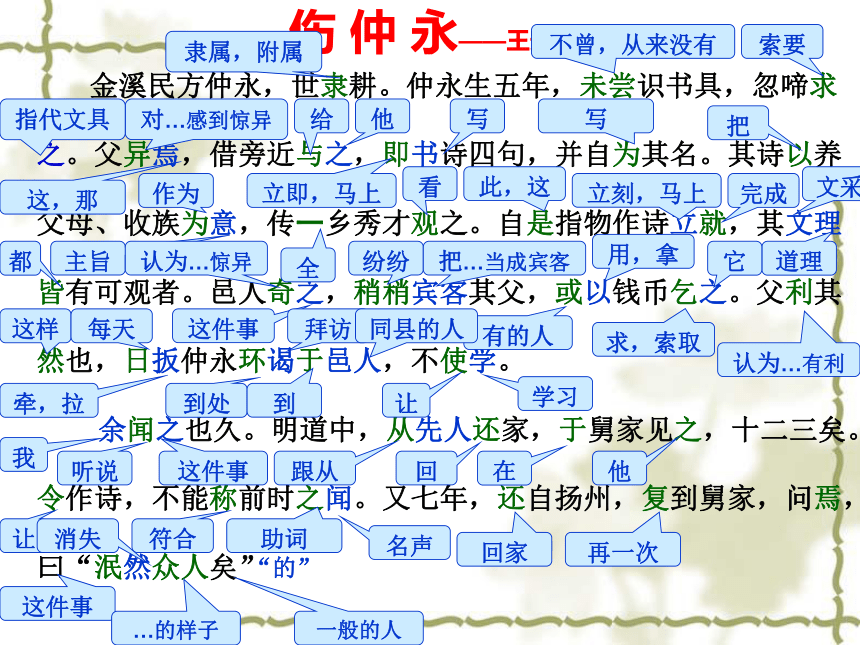

泯 矣 耶zhònglìchángyìyāntímǐnyèpānyéyǐchèn读准字音 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币丐之。

父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三

矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅

家,问焉,曰“泯然众人矣”

伤 仲 永

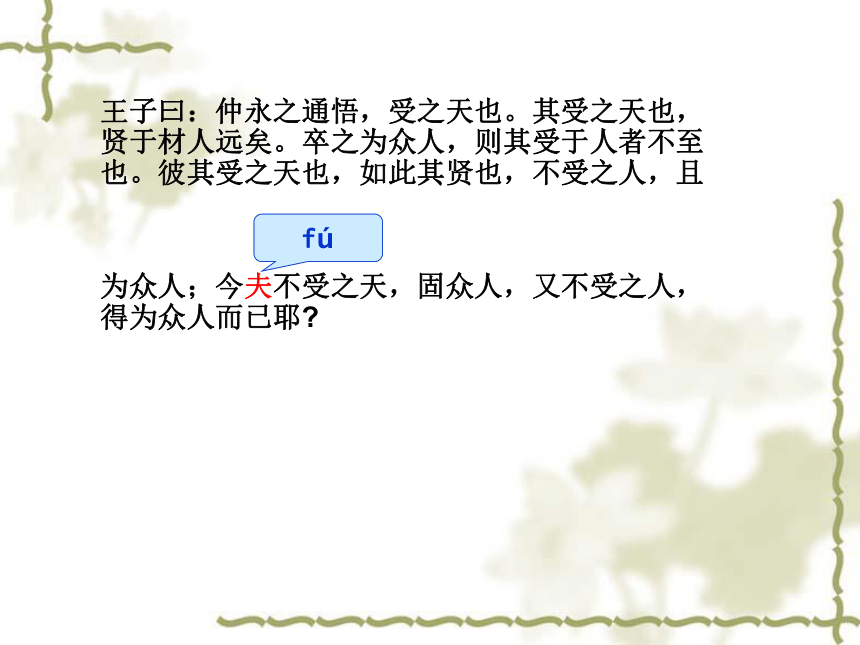

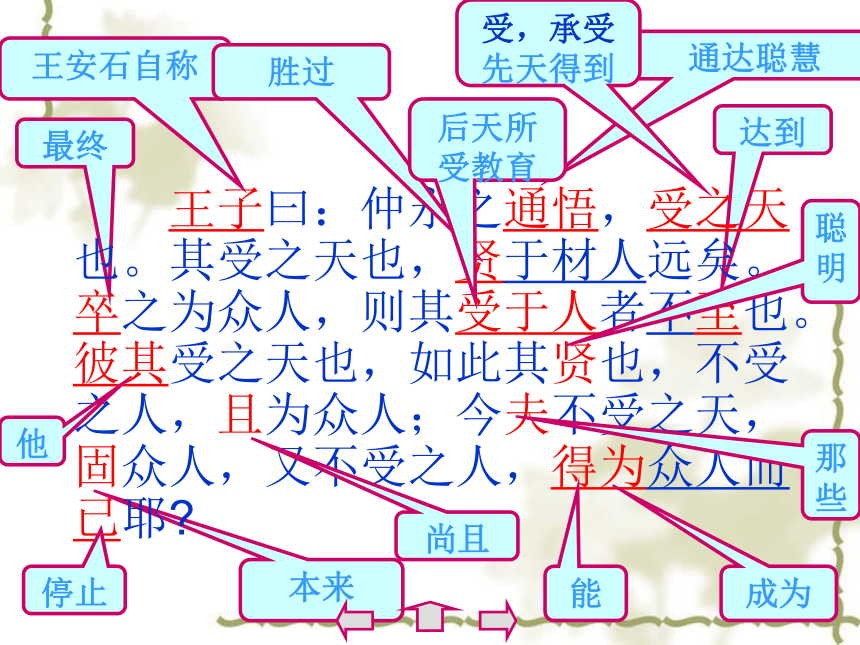

——王安石pānyèyìchènmǐn王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且

为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? fú 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,曰“泯然众人矣”

伤 仲 永——王安石给不曾,从来没有索要对…感到惊异他立即,马上这,那指代文具写写把作为主旨看文采此,这立刻,马上完成道理都认为…惊异这件事纷纷把…当成宾客有的人用,拿求,索取它认为…有利这样每天牵,拉到处拜访到同县的人让学习我听说这件事跟从回他在让符合助词“的”名声回家再一次消失这件事…的样子一般的人隶属,附属全本来最终达到 王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? 停止能尚且王安石自称通达聪慧受,承受先天得到他胜过成为后天所受教育聪明那些

思考问题,探究文意:

1、方仲永的变化经历了几个阶段?

2、“世隶耕”与“未尝识书具”这两个情况,对写仲永有什么作用?

3、“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。”这句话应怎样理解?其作用是什么?

4、最后一段的议论讲了什么道理?请概括王安石的观点。

6、方仲永由一名天才儿童最终“泯然众人”,其教训是深刻的,它时刻警惕我们,要注重后天的教育。作为新世纪的中学生,你从方仲永身上得到了哪些启示?

7、关于“天才”的名言警句有很多,请写出两条。 童年阶段(生五年,指物作诗立就);

少年阶段(十二、三矣,不能称前时之闻);

青年阶段 ( 又七年,泯然众人矣)。

1、仲永的变化经历了哪几个阶段? 2、“世隶耕”与“未尝识书具”这两个

情况,对写仲永有什么作用? “世隶耕”点明了其家庭背景,也暗示造成他

悲剧的深层原因。

“未尝识书具”说明方仲永确实有天赋。

3、“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。”这句话应怎样理解?其作用是什么?

这句话写出了方仲永父亲的贪图利益、目光

短浅、愚昧无知性格.

点明了方仲永命运变化的根本原因和关

键所在.4、最后一段的议论讲了什么道理?请概括王安石的观点。作者认为人的才能有赖于后天的教育和培养,

即使是天赋很高的人,如果不加以教育和培

养,也会变成平庸无能的人。 5、方仲永由一名天才儿童最终“泯然众人”,其教训是深刻的,它时刻警惕我们,要注重后天的教育。作为新世纪的中学生,你从方仲永身上得到了哪些启示?

一方面天资好的,只有勤奋学习,才能成为

栋梁之材;否则也会碌碌无为。

另一方面,即使天资差的人,如果勤奋学习,

也可以成为有用之才。关于“天才”的名言警句 “天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”----爱迪生

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随.

-----韩愈课堂巩固练习

(1)“伤仲永” 伤:

(2)“世隶耕” 隶:

(3)父异焉 异: 焉:

(4)并自为其名 为:

(3)“养父母” 养:

(4)“自是指物作诗立就” 立就:

(5)其文理皆有可观者 文理:

(6)“传一乡秀才观之” 一乡:

(7)“或以钱币乞之” 或:

(8)邑人奇之: 邑人:

(9)稍稍宾客其父 宾客:

(10)父利其然也 利: 哀伤、叹息属于赡养立刻完成全乡有的人同县的人题上感到惊异兼词,于之,对这事文采和道理以宾客之礼相待认为……有利1、父异焉,借近旁与之,即书诗四句。

2、其诗以养父母、收族为意。

3、自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

4、邑人奇之,稍稍宾客其父。

5、父利其然也,日扳仲永环谒于邑人。他父亲对此感到惊异,借了邻居的书具给他,仲永立刻写了四句诗。这首诗把赡养父母、团结同族作为旨意。从此人们指事物让他做诗,他能立刻完成,诗的文采和道理都有可供欣赏的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐以宾客之礼对待他的父亲。 父亲认为这样有利,每天拉着仲永四处拜访县里的人。翻译句子7、其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。6、令作诗,不能称前时之闻。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。他的天赋比一般有才能的人高得多。他最终成为一个普通人,是因为他受到的后天教育不够啊。8、今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,难道仅仅成为一个普通人就完了吗 ?

忽啼求之:( )

借旁近与之: ( )

传一乡秀才观之( )

1)之 余闻之也久: ( )

不能称前时之闻: ( )

卒之为众人: ( )

受之天也: ( )

环谒于邑人:( )

2)于 于舅家见之:( )

贤于材人远矣:( )

受于人者不至:( )

它,指书具

他,指仲永

代“仲永写的诗”

代“仲永很有才这件事”

的,助词

调节音节,无意义

调节音节,无意义

到,介词

在,介词

比,介词

从,介词一词多义

解释下列红色体字的词义: 一词多义

解释下列红色体字的词义:3)其其诗以养父母……( )

其文理皆有可观者( )

父利其然也( )

其受之天也( )

如此其贤也( )

彼其受之天也( )他的,指方仲永的

代方仲永写的诗

这样

他

他的

他一词多义:

父利其然也( )泯然众人矣( )自是指物作诗立就( )并自为其名( )… …的样子这样从自己余闻之也久( ) 称前时之闻( )听说名声闻然自 理解下列句式

⒈“不使学”

⒉“还自扬州”

⒊“受之天也” 省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。 倒装句,正确的语序是“自扬州还”:从扬州回家。 省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的。父异焉( ) 邑人奇之( )稍稍宾客其父( )父利其然也( )3、比较下面着色的字词的古义和今义⑴ 或以钱币乞之 古义: 今义:⑵ 泯然众人矣 古义: 今义:⑶ 本所以疑 古义: 今义:⑷宁可以急相弃邪 古义: 今义:4、词类活用(意动用法)不耻下问( )有的,有的人表示选择的关联词一般的人许多人……的原因表示因果关系的关联词可以因为表示肯定的能愿动词对……感到惊异认为……有利把……当成宾客对待认为……不寻常认为……羞耻

伤仲永王安石 了解作者解析文题:题目“伤”是“哀伤,叹息”的意思,为什么要叹息,哀伤仲永呢?仲 隶 尝

啼 焉 邑

扳 谒 称

泯 矣 耶zhònglìchángyìyāntímǐnyèpānyéyǐchèn读准字音 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币丐之。

父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三

矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅

家,问焉,曰“泯然众人矣”

伤 仲 永

——王安石pānyèyìchènmǐn王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且

为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? fú 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,曰“泯然众人矣”

伤 仲 永——王安石给不曾,从来没有索要对…感到惊异他立即,马上这,那指代文具写写把作为主旨看文采此,这立刻,马上完成道理都认为…惊异这件事纷纷把…当成宾客有的人用,拿求,索取它认为…有利这样每天牵,拉到处拜访到同县的人让学习我听说这件事跟从回他在让符合助词“的”名声回家再一次消失这件事…的样子一般的人隶属,附属全本来最终达到 王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? 停止能尚且王安石自称通达聪慧受,承受先天得到他胜过成为后天所受教育聪明那些

思考问题,探究文意:

1、方仲永的变化经历了几个阶段?

2、“世隶耕”与“未尝识书具”这两个情况,对写仲永有什么作用?

3、“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。”这句话应怎样理解?其作用是什么?

4、最后一段的议论讲了什么道理?请概括王安石的观点。

6、方仲永由一名天才儿童最终“泯然众人”,其教训是深刻的,它时刻警惕我们,要注重后天的教育。作为新世纪的中学生,你从方仲永身上得到了哪些启示?

7、关于“天才”的名言警句有很多,请写出两条。 童年阶段(生五年,指物作诗立就);

少年阶段(十二、三矣,不能称前时之闻);

青年阶段 ( 又七年,泯然众人矣)。

1、仲永的变化经历了哪几个阶段? 2、“世隶耕”与“未尝识书具”这两个

情况,对写仲永有什么作用? “世隶耕”点明了其家庭背景,也暗示造成他

悲剧的深层原因。

“未尝识书具”说明方仲永确实有天赋。

3、“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。”这句话应怎样理解?其作用是什么?

这句话写出了方仲永父亲的贪图利益、目光

短浅、愚昧无知性格.

点明了方仲永命运变化的根本原因和关

键所在.4、最后一段的议论讲了什么道理?请概括王安石的观点。作者认为人的才能有赖于后天的教育和培养,

即使是天赋很高的人,如果不加以教育和培

养,也会变成平庸无能的人。 5、方仲永由一名天才儿童最终“泯然众人”,其教训是深刻的,它时刻警惕我们,要注重后天的教育。作为新世纪的中学生,你从方仲永身上得到了哪些启示?

一方面天资好的,只有勤奋学习,才能成为

栋梁之材;否则也会碌碌无为。

另一方面,即使天资差的人,如果勤奋学习,

也可以成为有用之才。关于“天才”的名言警句 “天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”----爱迪生

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随.

-----韩愈课堂巩固练习

(1)“伤仲永” 伤:

(2)“世隶耕” 隶:

(3)父异焉 异: 焉:

(4)并自为其名 为:

(3)“养父母” 养:

(4)“自是指物作诗立就” 立就:

(5)其文理皆有可观者 文理:

(6)“传一乡秀才观之” 一乡:

(7)“或以钱币乞之” 或:

(8)邑人奇之: 邑人:

(9)稍稍宾客其父 宾客:

(10)父利其然也 利: 哀伤、叹息属于赡养立刻完成全乡有的人同县的人题上感到惊异兼词,于之,对这事文采和道理以宾客之礼相待认为……有利1、父异焉,借近旁与之,即书诗四句。

2、其诗以养父母、收族为意。

3、自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

4、邑人奇之,稍稍宾客其父。

5、父利其然也,日扳仲永环谒于邑人。他父亲对此感到惊异,借了邻居的书具给他,仲永立刻写了四句诗。这首诗把赡养父母、团结同族作为旨意。从此人们指事物让他做诗,他能立刻完成,诗的文采和道理都有可供欣赏的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐以宾客之礼对待他的父亲。 父亲认为这样有利,每天拉着仲永四处拜访县里的人。翻译句子7、其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。6、令作诗,不能称前时之闻。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。他的天赋比一般有才能的人高得多。他最终成为一个普通人,是因为他受到的后天教育不够啊。8、今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,难道仅仅成为一个普通人就完了吗 ?

忽啼求之:( )

借旁近与之: ( )

传一乡秀才观之( )

1)之 余闻之也久: ( )

不能称前时之闻: ( )

卒之为众人: ( )

受之天也: ( )

环谒于邑人:( )

2)于 于舅家见之:( )

贤于材人远矣:( )

受于人者不至:( )

它,指书具

他,指仲永

代“仲永写的诗”

代“仲永很有才这件事”

的,助词

调节音节,无意义

调节音节,无意义

到,介词

在,介词

比,介词

从,介词一词多义

解释下列红色体字的词义: 一词多义

解释下列红色体字的词义:3)其其诗以养父母……( )

其文理皆有可观者( )

父利其然也( )

其受之天也( )

如此其贤也( )

彼其受之天也( )他的,指方仲永的

代方仲永写的诗

这样

他

他的

他一词多义:

父利其然也( )泯然众人矣( )自是指物作诗立就( )并自为其名( )… …的样子这样从自己余闻之也久( ) 称前时之闻( )听说名声闻然自 理解下列句式

⒈“不使学”

⒉“还自扬州”

⒊“受之天也” 省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。 倒装句,正确的语序是“自扬州还”:从扬州回家。 省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的。父异焉( ) 邑人奇之( )稍稍宾客其父( )父利其然也( )3、比较下面着色的字词的古义和今义⑴ 或以钱币乞之 古义: 今义:⑵ 泯然众人矣 古义: 今义:⑶ 本所以疑 古义: 今义:⑷宁可以急相弃邪 古义: 今义:4、词类活用(意动用法)不耻下问( )有的,有的人表示选择的关联词一般的人许多人……的原因表示因果关系的关联词可以因为表示肯定的能愿动词对……感到惊异认为……有利把……当成宾客对待认为……不寻常认为……羞耻

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记