5七律 长征课件(共27张PPT)

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

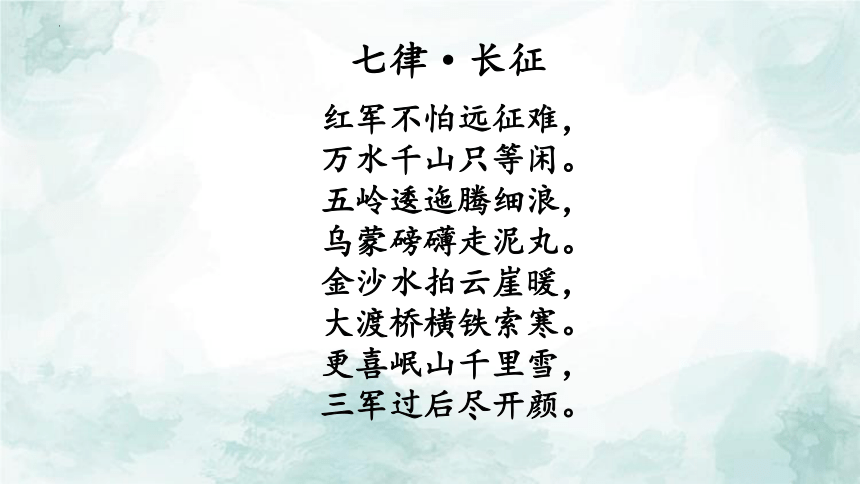

七律·长征

资料袋:长征

1934年10月,中共中央和中央红军为了摆脱国民党军队的“围剿”,被迫实行战略大转移,开始长征。中央红军在历时一年的艰苦转战中,长驱二万五千里,纵横十几个省,粉碎数十万敌军的围追堵截,战胜无数艰难险阻,于1935年10月到达陕北吴起镇,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二方面军与红四方面军到达甘肃会宁地区,与前来接应的红一方面军胜利会师,宣告长征胜利结束。

律

崖

渡

索

suǒ

lǜ

yá

dù

字词学习

mín

五岭 乌蒙 岷山

wēi yí páng bó

逶迤 磅礴 千里雪

yá

云崖

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

七律·长征

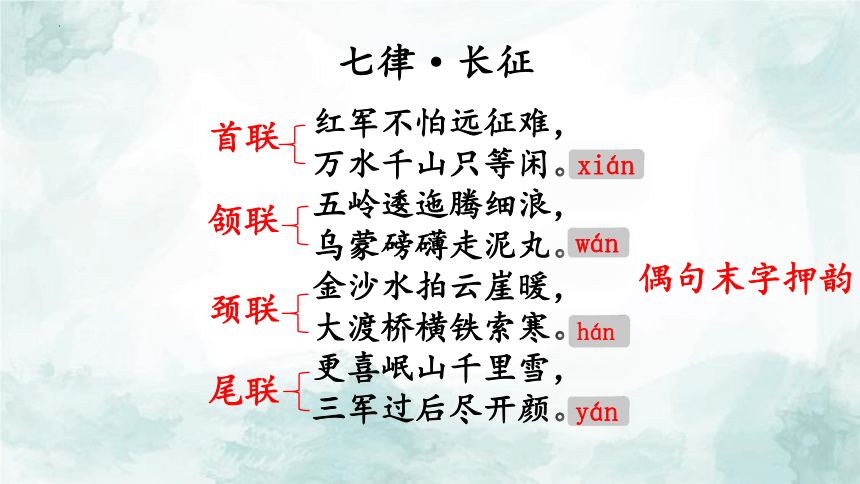

颈联

尾联

偶句末字押韵

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

首联

颔联

七律·长征

wán

hán

yán

xián

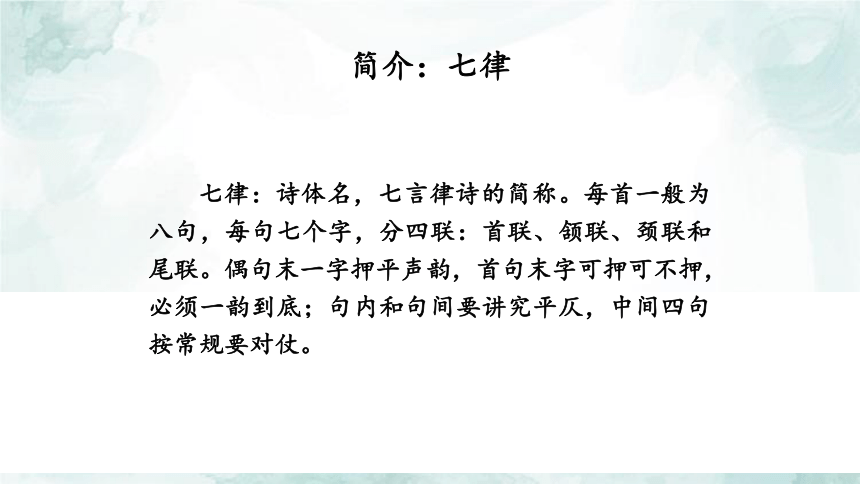

七律:诗体名,七言律诗的简称。每首一般为八句,每句七个字,分四联:首联、颔联、颈联和尾联。偶句末一字押平声韵,首句末字可押可不押,必须一韵到底;句内和句间要讲究平仄,中间四句按常规要对仗。

简介:七律

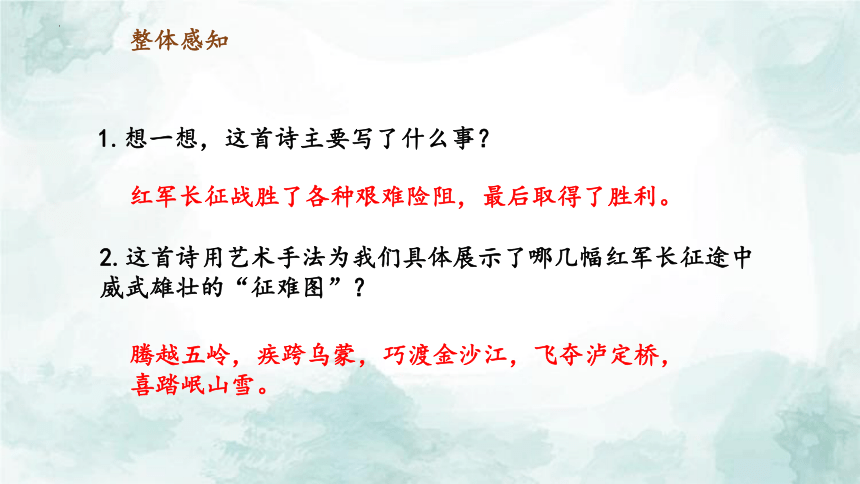

1.想一想,这首诗主要写了什么事?

红军长征战胜了各种艰难险阻,最后取得了胜利。

2.这首诗用艺术手法为我们具体展示了哪几幅红军长征途中威武雄壮的“征难图”?

腾越五岭,疾跨乌蒙,巧渡金沙江,飞夺泸定桥,

喜踏岷山雪。

整体感知

初读课文后,你觉得红军战士是怎样的人?

不怕牺牲、勇敢的大英雄。

红军不怕远征难,默读诗歌,你从哪里感受到红军长征时的艰难?

六年级上册语文课件-5 七律·长征人教(部编版) (共45张PPT)[1]PPT课件 PPT优秀课件 PPT公开课课件 PPT免费课件下载 PPT优质课件

六年级上册语文课件-5 七律·长征人教(部编版) (共45张PPT)[1]PPT课件 PPT优秀课件 PPT公开课课件 PPT免费课件下载 PPT优质课件

“远征”

写长征行程之远,时日之长

“难”

写长征牺牲之大,经历之苦

三个字总括了红军长征途中所遇到的一切困难。

充分显示出红军战士钢铁般的革命意志和大无畏的英雄气概,也给全诗定下了轻快豪迈、气度不凡的基调。

“只等闲”

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

该联直接抒情,总写,高度概括红军百折不挠的英 雄气概和顽强勇敢的革命精神。

“远征难”总括红军长征途中所遇到的一切艰难险阻,“远征”说明行程之远,时日之长; “不怕”“等闲”充分体现红军战士顽强勇敢、大无畏的革命英雄主义精神和积极、自信的英雄乐观主义精神。

中心句,为全篇定下豪迈、乐观的基调。

牺牲之大经历之苦

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

【诗意】五岭山脉那样高低起伏,绵延不绝,可在红军眼里,不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山那样高大雄伟,气势磅礴,可在红军看来,不过像在脚下滚动的小泥球。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

写山,以五岭、乌蒙为代表。上承"千山",形象地概括了红军长征途中经过的崇山峻岭。“逶迤",弯曲绵延的样子,形容山岭绵延不断,“磅礴"形容山气势高大壮观,“腾""走"化静为动,以动写静,突出五岭气势的奔腾和红军行军的急速。

该联采用以动写静和反衬的表现手法,运用比喻、夸张、对偶的修辞手法,句式整齐,富有节奏感和音律美,充分表现红军顽强、勇敢、豪迈、乐观的英雄气概。

弯弯曲曲

连绵不断

气势雄伟

高大险峻

五岭逶迤

乌蒙磅礴

弯弯曲曲连绵不断的样子。这里指五岭山脉高低起伏,绵延不绝。

磅礴:(气势)盛大,雄伟。这里指乌蒙山高大雄伟气势磅礴。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

扬抑之间更显出红军的伟大,可以看出红军战士藐视困难的英雄气概和战胜困难的大无畏精神。

夸张(扬)

比喻(抑)

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

夸张、对比

你从中体会到了什么?把你的体会融入诗句并读出来。

英勇无畏 乐观

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

“金沙江”“大渡河”是“万水”的代表,既是写红军长征途中的两个典型战役(巧渡金沙江和飞夺泸定桥),又虚写红军长征途中跋涉的无数道激流险滩。一“暖”一“寒”,既表达了红军渡过金沙江后的喜悦,又表现了飞夺泸定桥的惊心动魄,足见红军的神勇无比。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

“暖”字温馨喜悦,表现的是战胜困难时的激动;“寒”字冷峻严酷,传递的是九死一生后的回味。一“暖”一“寒”既呈现了客观现实,又写出了主观感受,形成了鲜明的对比。

对比

金沙水拍云崖暖

大渡桥横铁索寒

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

六年级上册语文课件-5 七律·长征人教(部编版) (共45张PPT)[1]PPT课件 PPT优秀课件 PPT公开课课件 PPT免费课件下载 PPT优质课件

诗意:更使红军欣喜的是翻过了白雪皑皑的千里岷山,人人心情开朗,个个喜笑颜开。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

红军长征翻过岷山,进入陕北,胜利大会师已为时不远,战略大转移的目的已基本实现,与前面的种种喜悦相比,现在的喜悦更胜一筹,因此说“更喜”。“尽开颜”是最后胜利即将到来的欢笑,以此作结,使全诗的乐观主义精神得到了进一步体现和升华。

本诗依据生活的真实顺序叙述长征途中的典型场景和史实,寓情于景,情景交融。“腾”“走”以动写静;“暖”“寒”赋予云崖、铁索以感彩;“更喜”“开颜”将雪山之貌与红军之情相交融。

本诗巧用夸张手法,体现了诗人的奇特想象、博大胸襟和英雄气魄,体现了诗作的革命浪漫主义风格。

写作方法

七律长征

不怕远征难——只等闲

万水千山

金沙江——暖

万水

千山

五岭——腾细浪

三军过后——尽开颜

大渡河——寒

乌蒙——走泥丸

岷山——千里雪

大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神

(总起)

分述

(总结)

课文结构

红军为什么要进行二万五千里长征?

在第五次反围剿失败后,1934年10月—1936年10月,共产党领导的红一方面军、红二方面军、红四方面军,分别从各苏区向陕甘苏区的战略撤退和转移。红军长征的胜利,粉碎了国民党军队的“围剿”,使中国革命转危为安。

知识拓展

七律·长征

资料袋:长征

1934年10月,中共中央和中央红军为了摆脱国民党军队的“围剿”,被迫实行战略大转移,开始长征。中央红军在历时一年的艰苦转战中,长驱二万五千里,纵横十几个省,粉碎数十万敌军的围追堵截,战胜无数艰难险阻,于1935年10月到达陕北吴起镇,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二方面军与红四方面军到达甘肃会宁地区,与前来接应的红一方面军胜利会师,宣告长征胜利结束。

律

崖

渡

索

suǒ

lǜ

yá

dù

字词学习

mín

五岭 乌蒙 岷山

wēi yí páng bó

逶迤 磅礴 千里雪

yá

云崖

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

七律·长征

颈联

尾联

偶句末字押韵

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

首联

颔联

七律·长征

wán

hán

yán

xián

七律:诗体名,七言律诗的简称。每首一般为八句,每句七个字,分四联:首联、颔联、颈联和尾联。偶句末一字押平声韵,首句末字可押可不押,必须一韵到底;句内和句间要讲究平仄,中间四句按常规要对仗。

简介:七律

1.想一想,这首诗主要写了什么事?

红军长征战胜了各种艰难险阻,最后取得了胜利。

2.这首诗用艺术手法为我们具体展示了哪几幅红军长征途中威武雄壮的“征难图”?

腾越五岭,疾跨乌蒙,巧渡金沙江,飞夺泸定桥,

喜踏岷山雪。

整体感知

初读课文后,你觉得红军战士是怎样的人?

不怕牺牲、勇敢的大英雄。

红军不怕远征难,默读诗歌,你从哪里感受到红军长征时的艰难?

六年级上册语文课件-5 七律·长征人教(部编版) (共45张PPT)[1]PPT课件 PPT优秀课件 PPT公开课课件 PPT免费课件下载 PPT优质课件

六年级上册语文课件-5 七律·长征人教(部编版) (共45张PPT)[1]PPT课件 PPT优秀课件 PPT公开课课件 PPT免费课件下载 PPT优质课件

“远征”

写长征行程之远,时日之长

“难”

写长征牺牲之大,经历之苦

三个字总括了红军长征途中所遇到的一切困难。

充分显示出红军战士钢铁般的革命意志和大无畏的英雄气概,也给全诗定下了轻快豪迈、气度不凡的基调。

“只等闲”

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

该联直接抒情,总写,高度概括红军百折不挠的英 雄气概和顽强勇敢的革命精神。

“远征难”总括红军长征途中所遇到的一切艰难险阻,“远征”说明行程之远,时日之长; “不怕”“等闲”充分体现红军战士顽强勇敢、大无畏的革命英雄主义精神和积极、自信的英雄乐观主义精神。

中心句,为全篇定下豪迈、乐观的基调。

牺牲之大经历之苦

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

【诗意】五岭山脉那样高低起伏,绵延不绝,可在红军眼里,不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山那样高大雄伟,气势磅礴,可在红军看来,不过像在脚下滚动的小泥球。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

写山,以五岭、乌蒙为代表。上承"千山",形象地概括了红军长征途中经过的崇山峻岭。“逶迤",弯曲绵延的样子,形容山岭绵延不断,“磅礴"形容山气势高大壮观,“腾""走"化静为动,以动写静,突出五岭气势的奔腾和红军行军的急速。

该联采用以动写静和反衬的表现手法,运用比喻、夸张、对偶的修辞手法,句式整齐,富有节奏感和音律美,充分表现红军顽强、勇敢、豪迈、乐观的英雄气概。

弯弯曲曲

连绵不断

气势雄伟

高大险峻

五岭逶迤

乌蒙磅礴

弯弯曲曲连绵不断的样子。这里指五岭山脉高低起伏,绵延不绝。

磅礴:(气势)盛大,雄伟。这里指乌蒙山高大雄伟气势磅礴。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

扬抑之间更显出红军的伟大,可以看出红军战士藐视困难的英雄气概和战胜困难的大无畏精神。

夸张(扬)

比喻(抑)

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

夸张、对比

你从中体会到了什么?把你的体会融入诗句并读出来。

英勇无畏 乐观

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

“金沙江”“大渡河”是“万水”的代表,既是写红军长征途中的两个典型战役(巧渡金沙江和飞夺泸定桥),又虚写红军长征途中跋涉的无数道激流险滩。一“暖”一“寒”,既表达了红军渡过金沙江后的喜悦,又表现了飞夺泸定桥的惊心动魄,足见红军的神勇无比。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

“暖”字温馨喜悦,表现的是战胜困难时的激动;“寒”字冷峻严酷,传递的是九死一生后的回味。一“暖”一“寒”既呈现了客观现实,又写出了主观感受,形成了鲜明的对比。

对比

金沙水拍云崖暖

大渡桥横铁索寒

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

六年级上册语文课件-5 七律·长征人教(部编版) (共45张PPT)[1]PPT课件 PPT优秀课件 PPT公开课课件 PPT免费课件下载 PPT优质课件

诗意:更使红军欣喜的是翻过了白雪皑皑的千里岷山,人人心情开朗,个个喜笑颜开。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

红军长征翻过岷山,进入陕北,胜利大会师已为时不远,战略大转移的目的已基本实现,与前面的种种喜悦相比,现在的喜悦更胜一筹,因此说“更喜”。“尽开颜”是最后胜利即将到来的欢笑,以此作结,使全诗的乐观主义精神得到了进一步体现和升华。

本诗依据生活的真实顺序叙述长征途中的典型场景和史实,寓情于景,情景交融。“腾”“走”以动写静;“暖”“寒”赋予云崖、铁索以感彩;“更喜”“开颜”将雪山之貌与红军之情相交融。

本诗巧用夸张手法,体现了诗人的奇特想象、博大胸襟和英雄气魄,体现了诗作的革命浪漫主义风格。

写作方法

七律长征

不怕远征难——只等闲

万水千山

金沙江——暖

万水

千山

五岭——腾细浪

三军过后——尽开颜

大渡河——寒

乌蒙——走泥丸

岷山——千里雪

大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神

(总起)

分述

(总结)

课文结构

红军为什么要进行二万五千里长征?

在第五次反围剿失败后,1934年10月—1936年10月,共产党领导的红一方面军、红二方面军、红四方面军,分别从各苏区向陕甘苏区的战略撤退和转移。红军长征的胜利,粉碎了国民党军队的“围剿”,使中国革命转危为安。

知识拓展

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地