华师大初中数学总复习教案——图形的认识

文档属性

| 名称 | 华师大初中数学总复习教案——图形的认识 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 114.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2015-03-10 15:24:08 | ||

图片预览

文档简介

第五部分:图形的认识

第18课 线段与角、相交线与平行线

【知识点】

两点确定一条直线、相交线、线段、射线、线 ( http: / / www.21cnjy.com )段的大小比较、线段的和与差、线段的中点、角、角的度量、角的平分线、锐角、直角、钝角、平角、周角、对顶角、邻角、余角、补角、点到直线的距离、同位角、内错角、同旁内角、平行线、平行线的性质及判定、命题、定义、公理、定理

【课程标准要求】

了解直线、线段和射线等概概念的区别,两条相交直线确定一个交点,

解线段和与差及线段的中点、两点间的距离、角 ( http: / / www.21cnjy.com )、周角、平角、直角、锐角、钝角等概念,掌握两点确定一条直线的性质,角平分线的概念,度、分、秒的换算,几何图形的符号表示法,会根据几何语句准确、整洁地画出相应的图形;

了解斜线、斜线段、命题、定义、公理、定理及平行线等概念,了解垂线

段最短的性质,平行线的基本性质,理解对顶角 ( http: / / www.21cnjy.com )、补角、邻补角的概念,理解对顶角的性质,同角或等角的补角相等的性质,掌握垂线、垂线段、点到直线的距离等概念,会识辨别同位角、内错角和同旁内角,会用一直线截两平行线所得的同位角相等、内错角相等、同旁内角互补等性质进行推理和计算,会用同位角相等、内错角相等、或同旁内角互补判定两条直线平行

【考查重点与常见题型】

求线段的长、角的度数等,多以选择题、填空题出现。

一、解题指导

1.判断题:

(1).延长射线OM;( ( http: / / www.21cnjy.com ) ) (2).平角是一条射线;( ) (3).线段、射线都是直线的一部分;( ) (4).锐角一定小于它的余角;( ) (5).大于直角的角是钝角;( ) (6).一个锐角的补角与这个锐角的余角的差是90°;( ) (7).相等的两个角是对顶角;( ) (8).若∠A+∠B+∠C=180°,则这三个角互补;(9). 互为邻补角的两个角的平分线互相垂直。( )

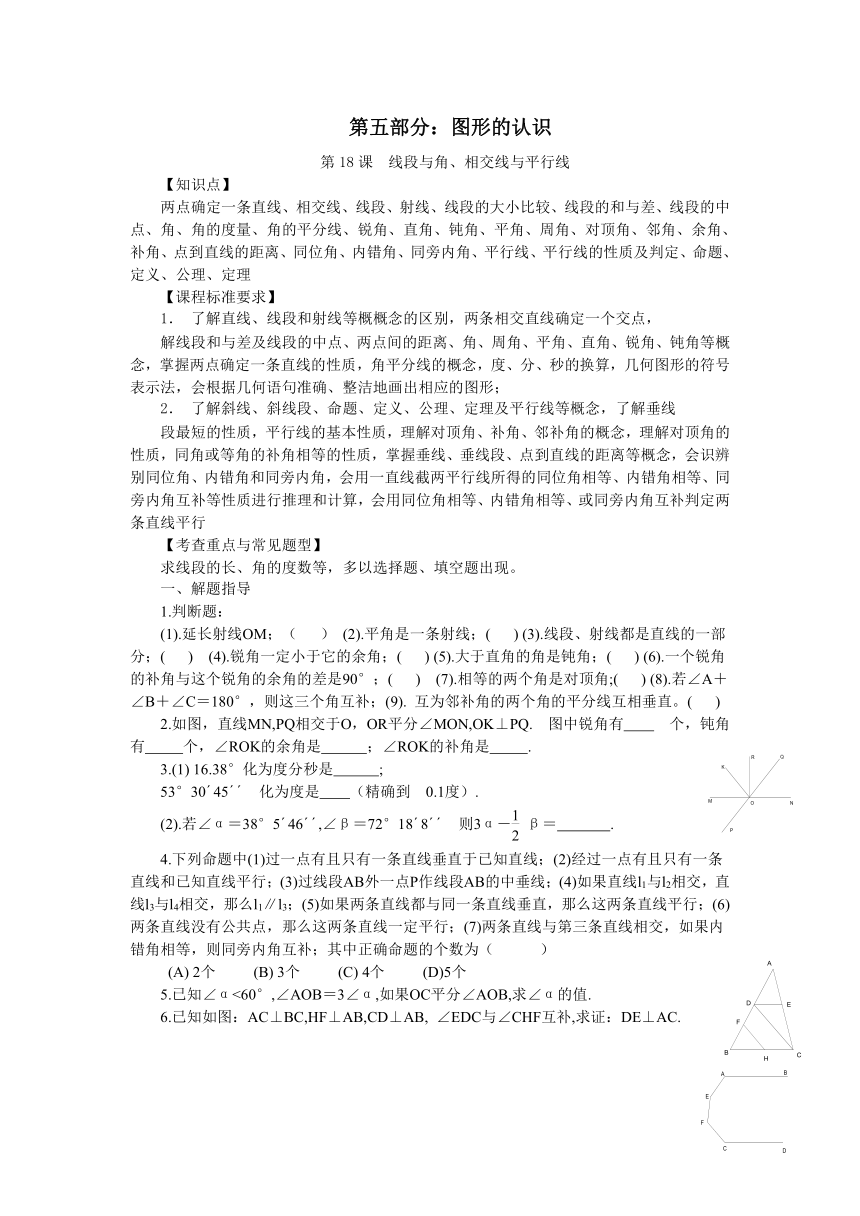

2.如图,直线MN,PQ相交于O,OR ( http: / / www.21cnjy.com )平分∠MON,OK⊥PQ. 图中锐角有 个,钝角有 个,∠ROK的余角是 ;∠ROK的补角是 .

3.(1) 16.38°化为度分秒是 ;

53°30 45 化为度是 (精确到 0.1度).

(2).若∠α=38°5 46 ,∠β=72°18 8 则3α-β= .

4.下列命题中(1)过一点有且只有 ( http: / / www.21cnjy.com )一条直线垂直于已知直线;(2)经过一点有且只有一条直线和已知直线平行;(3)过线段AB外一点P作线段AB的中垂线;(4)如果直线l1与l2相交,直线l3与l4相交,那么l1∥l3;(5)如果两条直线都与同一条直线垂直,那么这两条直线平行;(6)两条直线没有公共点,那么这两条直线一定平行;(7)两条直线与第三条直线相交,如果内错角相等,则同旁内角互补;其中正确命题的个数为( )

(A) 2个 (B) 3个 (C) 4个 (D)5个

5.已知∠α<60°,∠AOB=3∠α,如果OC平分∠AOB,求∠α的值.

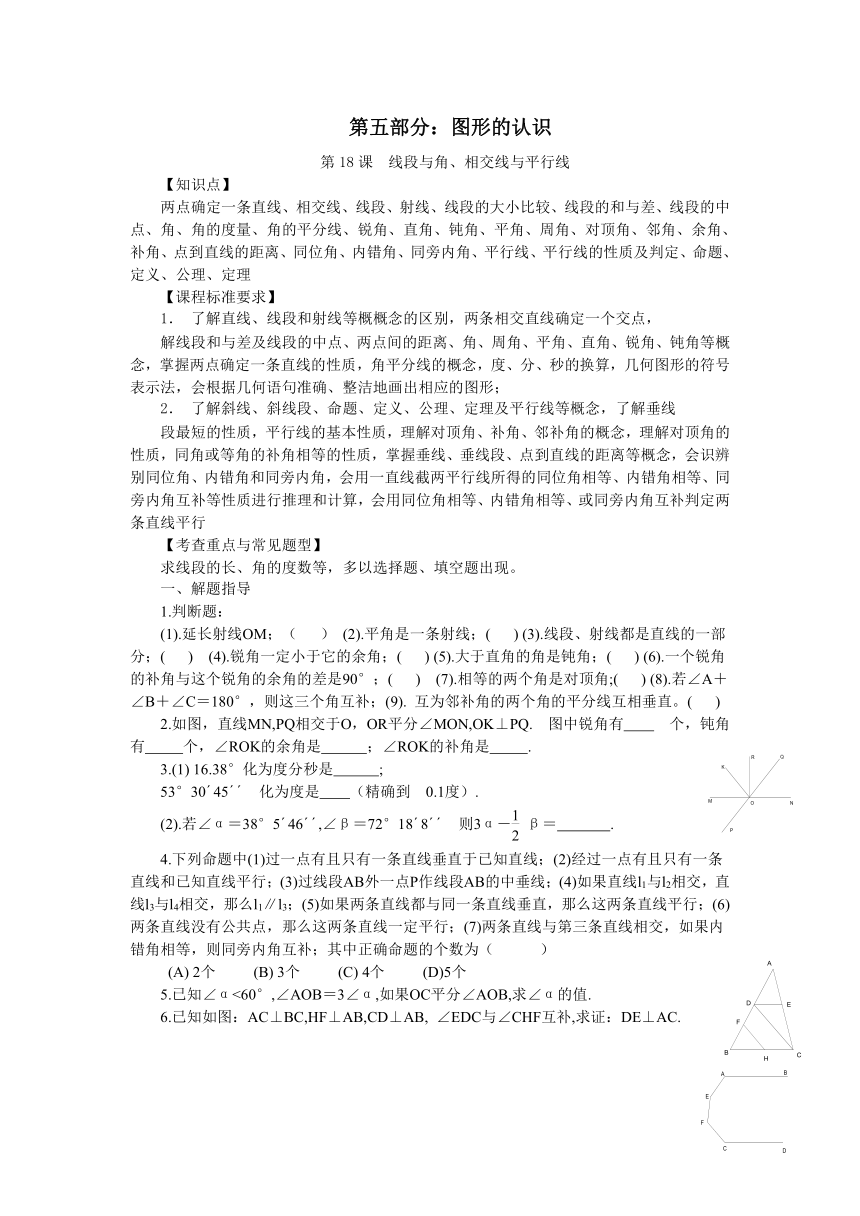

6.已知如图:AC⊥BC,HF⊥AB,CD⊥AB, ∠EDC与∠CHF互补,求证:DE⊥AC.

7.如图,AB∥CD,求∠BAE+∠AEF+∠EFC+∠FCD的度数.

二、考点训练:

1.在平面上画出四条直线,交点的个数最多应该是( )

(A) 4个 (B) 5个 (C) 6个 (D) 8个

2.如果∠α与∠β是邻补角,且∠α> ∠β,那么∠β的余角是( )

(∠α±∠β) (B) ∠α (C) (∠α-∠β) (D)不能确定

3.已知三条直线a,b,c,下列命题中错误的是( )

如果a∥b,b∥c,那么a∥c

(B)如果a⊥b,b⊥c,那么a⊥c

如果a⊥b,b⊥c,那么a∥c

(D)如果a⊥b,a∥c,那么b⊥c

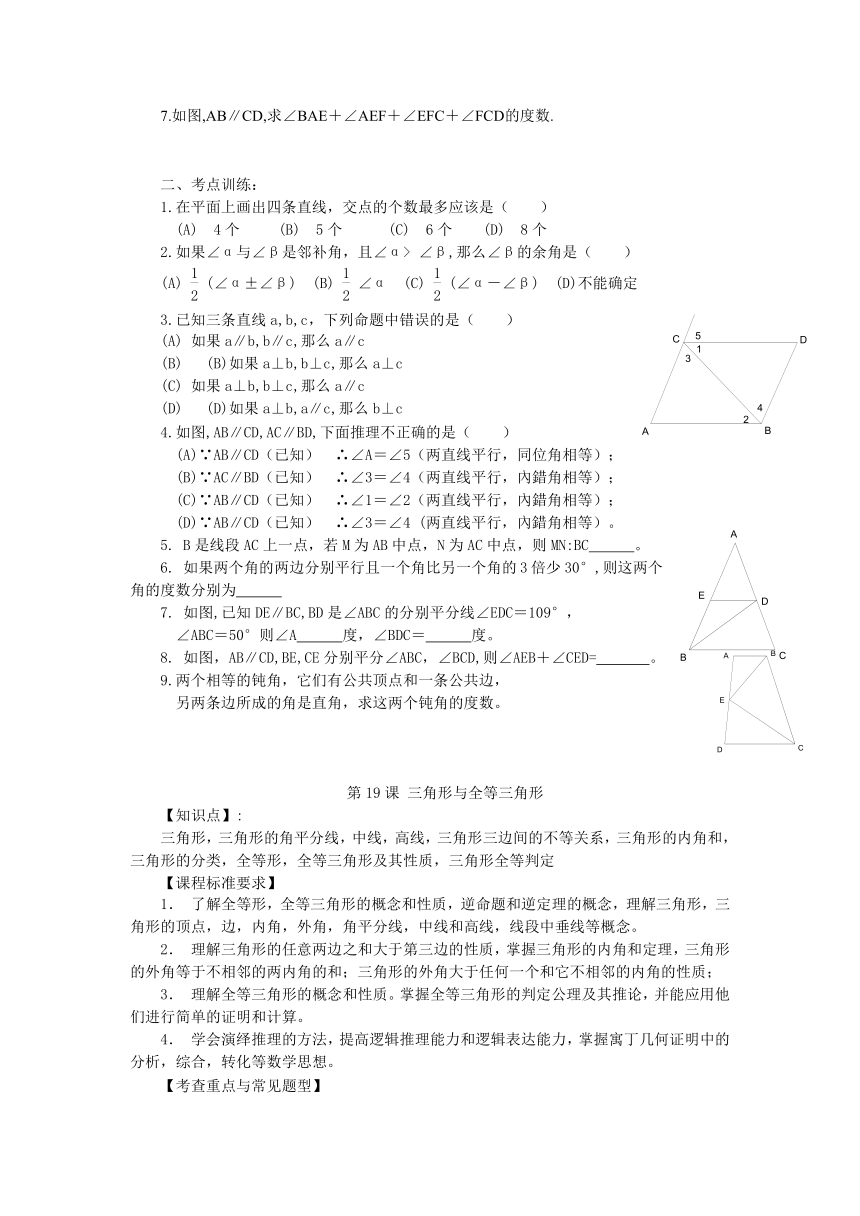

4.如图,AB∥CD,AC∥BD,下面推理不正确的是( )

(A)∵AB∥CD(已知) ∴∠A=∠5(两直线平行,同位角相等);

(B)∵AC∥BD(已知) ∴∠3=∠4(两直线平行,內錯角相等);

(C)∵AB∥CD(已知) ∴∠1=∠2(两直线平行,內錯角相等);

(D)∵AB∥CD(已知) ∴∠3=∠4 (两直线平行,內錯角相等)。

5. B是线段AC上一点,若M为AB中点,N为AC中点,则MN:BC 。

6. 如果两个角的两边分别平行且一个角比另一个角的3倍少30°,则这两个角的度数分别为

7. 如图,已知DE∥BC,BD是∠ABC的分别平分线∠EDC=109°,

∠ABC=50°则∠A 度,∠BDC= 度。

8. 如图,AB∥CD,BE,CE分别平分∠ABC,∠BCD,则∠AEB+∠CED= 。

9.两个相等的钝角,它们有公共顶点和一条公共边,

另两条边所成的角是直角,求这两个钝角的度数。

第19课 三角形与全等三角形

【知识点】:

三角形,三角形的角平分线,中线,高线,三角形三边间的不等关系,三角形的内角和,三角形的分类,全等形,全等三角形及其性质,三角形全等判定

【课程标准要求】

了解全等形,全等三角形的概念和性质 ( http: / / www.21cnjy.com ),逆命题和逆定理的概念,理解三角形,三角形的顶点,边,内角,外角,角平分线,中线和高线,线段中垂线等概念。

理解三角形的任意两边之和大于第三边的性质,掌 ( http: / / www.21cnjy.com )握三角形的内角和定理,三角形的外角等于不相邻的两内角的和;三角形的外角大于任何一个和它不相邻的内角的性质;

理解全等三角形的概念和性质。掌握全等三角形的判定公理及其推论,并能应用他们进行简单的证明和计算。

学会演绎推理的方法,提高逻辑推理能力和逻辑表达能力,掌握寓丁几何证明中的分析,综合,转化等数学思想。

【考查重点与常见题型】

1.三角形三边关系,三角形内外角性质,多为选择题,填空题;

2.论证三角形全等,线段的倍分,常见的多为解答题

一、解题指导

如图,已知ΔABC中,∠A=58°,如果(1)O为外心,(2)O为内心,(3)O为垂心。

求∠BOC的度数。

2.如图,在ABC中,D在AB上,且ΔCAD和ΔCBE都是等边三角形,

求证:(1)DE=AB,(2)∠EDB=60°

3.求证:两个角及第三个角的角平分线对应相等的两个三角形全等。

4.如图,已知在ΔABC中,∠B=2∠C,AD平分∠BAC,求证:AC=AB+BD

5.如图,已知ΔABC中,AB=AC,E是AB的中点,延长AB到D,

使BD=BA,求证 :ED=2CE

二、考点训练:

1.三角形的三边分别为3,1-2a,8,则a的取值范围是( )

(A)-6-2

2.ΔABC的周长是36,a+b=2c,a∶b=1∶2,则a= ------,b=------,c=--------,

3.下列命题(1)等边三角 ( http: / / www.21cnjy.com )形也是等腰三角形;(2)三角形的外角等于两个内角的和;(3)三角形中最大的内角不能小于60°;(4)锐角三角形中,任意两内角之和必大于90°,其中错误的个数是( )

(A)0 个 (B)1个 (C)2个 (D)3个

4.一个三角形的内心在它的一条高线上,则这个三角形一定是( )

(A)直角三角形 (B)等腰三角形

(C)等腰直角三角形 (D)等边三角形

5.如图ΔABC中,D,E分别为BC,AB,AC上的点BD=BE,CD=CF,设∠A=α ∠EDF=β则下列关系中正确的是( )

(A)2α+β=180°(B)α+2β=180°(C)α+β=90°(D)α+β=180°

6.满足下列用P种条件时,能够判定ΔABC≌ΔDEF( )

(A)AB=DE,BC=EF, ∠A=∠E (B)AB=DE,BC=EF ∠A=∠D

(C) ∠A=∠E,AB=DF, ∠B=∠D (D) ∠A=∠D,AB=DE, ∠B=∠E

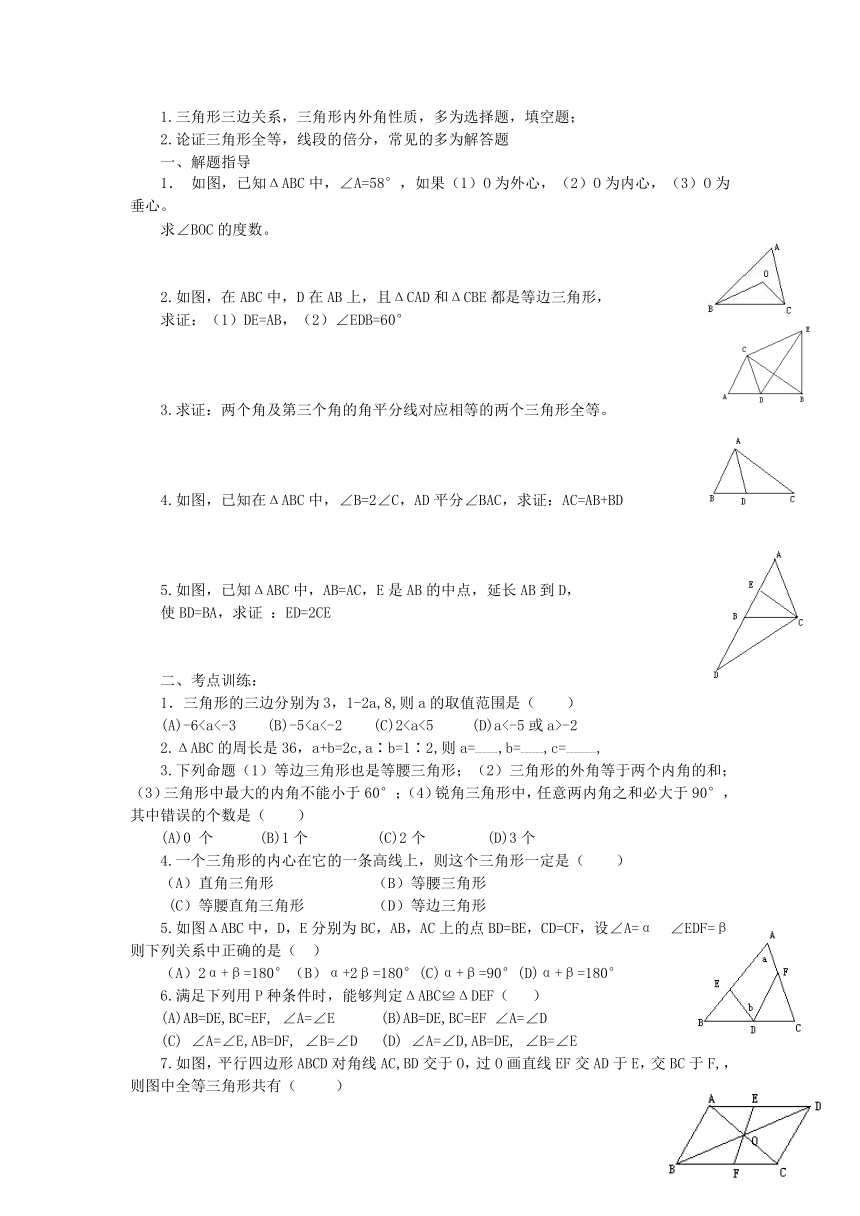

7.如图,平行四边形ABCD对角线AC,BD交于O,过O画直线EF交AD于E,交BC于F,,则图中全等三角形共有( )

(A)7对 (B)6对 (C)5对 (D)4对

8.两个三角形有以下三对元素对应相等,则不能判定全等的是( )

(A)一边和任意两个角 (B)两边和他们的夹角

(C)两个角和他们一角的对边 (D)三边对值相等

9.如图,ΔABC中,过A分别作∠ABC, ∠ ACB的外角的平分线的垂线AD,AE,D,E为垂足。

求证(1)ED||BC(2)ED=(AB+AC+BC);

(3)若过A分别作∠ABC,∠ACB的平分线的垂线AD,AE,垂足分别为D,E,结论有无变化?请加以说明。

10.如图,平行四边形ABCD中,E是CA延长线上的点,

F是AC延长线上的点,且AE=CF,求证:∠E=∠F

第20课 等腰三角形

【知识点】

等腰三角形、等腰三角形的性质和判定、等边三角形、等边三角形的性质

和判定、轴对称、轴对称图形

【大纲要求】

理解等腰三角形的概念,掌 ( http: / / www.21cnjy.com )握等腰三角形的两底角相等、等腰三角形三线合一等性质,掌握两个角相等的三角形是等腰三角形等判定定理,并能运用它们进行简单的证明和计算;

理解等边三角形的概念,掌握等边三角形的 ( http: / / www.21cnjy.com )各角都是60°等性质,掌握三个角都相等的三角形或一个角是60°的等腰三角形都是等边三角形等判定,能运用它们进行简单的证明和计算;

了解轴对称及轴对称图形的概念,会判断轴对称图形。

【考查重点与常见题型】

等腰三角形和等边三角形的性质和判定的应用,证明线段、角相等,求线段的长度、角的度数,中考题中多以选择题、填空题为主,有时也考中档解答题。

一、解题指导

如图,在△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于D,AF平分∠BAC交CD于E,交BC于F,EG∥AB交BC于G,求证:BG=CF。

2.已知如图△ABC是边长为a的等边三 ( http: / / www.21cnjy.com )角形,△BCD的顶角∠BDC=120°,DB=DC以D为顶点作一个60°的角,角的两边DM、DN分别交AB于M,交AC于N,

连结MN,求△ABD的周长。

3.如图在△ABC中,AE平分∠BAC,∠DCB=∠B-∠ACB,

求证:△DCE是等腰三角形。

4.如图在△ABC中,CD⊥AB于D,且E、F、G分别是AC、BC、AB的中点,

求证:∠DEF=∠BGF

二、考点训练

1.等腰三角形周长是29,其中一边是7,则等腰三角形的底边长是( )

(A)15 (B)15或7 (C)7 (D)11

2.在△ABC中,AB=AC,BD平分∠ABC,若∠BDC=75°,则∠A的度数为( )

(A)30° (B)40° (C)45 ° (D)60°

3.等腰△ABC的顶角∠A=15°,P是△ABC内部的一点,且∠PBC=∠PCA,则∠BPC的度数为( )

(A)100° (B)130° (C)115 ° (D)140°

4.等腰三角形的对称轴有( )

(A)1条 (B)2条 (C)3条 (D)1条或3条

5.在△ABC中,AB=AC,用∠A表示∠B,则∠B=

6.如图,CD、BD平分∠BCA及∠ABC,EF过D点且EF∥BC,

则图中的等腰三角形有 个,它们是

7.如图△ABC中,AB=AC,∠A=36°,BD平分∠ABC,

DE⊥AB于E,则∠C= ,∠BDE= ,

AE= ;若△BDC周长为24,CD=4,则BC= ,

△ABD的周长为 ,△ABC的周长为

等腰三角形一腰上的中线把这个三角形的周长分为15厘米和

11厘米两部分,则此三角形的底边长为

如图,等腰三角形ABC中,AB=AC,∠A=90°,BD平分∠ABC,DE⊥BC且BC=10,求△DCE的周长。

10.等边三角形ABC中,D是AC中点,E为BC延长线一点,且DB=DE。

求证:△DCE是等腰三角形。

第21课 直角三角形

【知识点】

直角三角形的性质和判定、逆命题和逆定理、勾股定理及逆定理、角平分线的性质、线段的中垂线及其性质

【课程标准要求】

了解逆命题和逆定理的概念;掌握直角 ( http: / / www.21cnjy.com )三角形中两锐角互余、斜边上的中线等于斜边的一半及30°角所对的直角边等于斜边的一半等性质,掌握勾股定理及其逆定理,并能运用它们进行简单的论证和计算;掌握角平分线的性质定理及其逆定理,线段中垂线性质定理及其逆定理。

【考查重点与常见题型】

直角三角形性质及其判定的应用,角平分线性 ( http: / / www.21cnjy.com )质定理及其逆定理,线段中垂线的性质定理及其逆定理的应用,逆命题的概念,中考题中多为选择题或填空题,有时也考查中档的解答题。

一、解题指导

如图,在ΔABC中, ∠ABC=2∠C,AD⊥BC于D,E是AC中点,ED的

延长线与AB的延长线交于点F,求证:BF=BD

2.如图,在ΔABC中,∠B=40°, ∠C=20°, AD⊥CA于A, 交BC于D,

求证:CD=2AB

3.如图,AB⊥a于B,DC⊥a于C,∠BMA=75°, ∠DMC=45°,AM=DM,

求证:AB=CB

4.如图,在四边形ABCD中,BC=DC,AC平分∠BAD,CE⊥AB,

CF⊥AD,E、F为垂足,若AB=21,AD=9,BC=DC=10,求AC的长.

二、考点训练:

如果三角形中有一条边是另一条边是2倍,并且有一个角是30°,那么这个三角形是( )

直角三角形 (B)锐角三角形 (C)钝角三角形 (D) 图形不能确定

2.如图,RtΔABC中,∠BCA=90°, ∠A=30°CD⊥AB于D,DE⊥BC于E,

则AB:BE的值为( )

(A) 8 (B) 4 (C) (D) 3.5

3.等腰三角形一腰上的高与底边所成的角等于( )

(A) 顶角的2倍 (B) 顶角的一半 (C) 顶角 (D) 底角的一半

4.在直角三角形中,两锐角的平分线相交成钝角的度数是 .

5.直角三角形中,一条直角边比斜边上的中线长1厘米,如果斜边长是10厘米, 则两直角边长是 .

6.已知:如图,在ΔABC中,AB>AC, D点在AB上,

AD=AC,AM⊥CD于M,E为BC的中点,若AB=16,AC=10,

则EM的长为

7.有一个角为30°的等腰三角形,若腰长为4,则腰上的高是 ,面积是 .

8.如图,在RTΔABC中, 斜边AB的中垂线DE 交BC于D,连结AD,若∠1:∠2=2:5,求∠B、∠BAC的度数.

9.如图,在ΔABC中, ∠BCA=90°,且AC=BC,

直线L过C点,AE⊥L于E, BF⊥L于F. 求证:EF=AE+BF

第18课 线段与角、相交线与平行线

【知识点】

两点确定一条直线、相交线、线段、射线、线 ( http: / / www.21cnjy.com )段的大小比较、线段的和与差、线段的中点、角、角的度量、角的平分线、锐角、直角、钝角、平角、周角、对顶角、邻角、余角、补角、点到直线的距离、同位角、内错角、同旁内角、平行线、平行线的性质及判定、命题、定义、公理、定理

【课程标准要求】

了解直线、线段和射线等概概念的区别,两条相交直线确定一个交点,

解线段和与差及线段的中点、两点间的距离、角 ( http: / / www.21cnjy.com )、周角、平角、直角、锐角、钝角等概念,掌握两点确定一条直线的性质,角平分线的概念,度、分、秒的换算,几何图形的符号表示法,会根据几何语句准确、整洁地画出相应的图形;

了解斜线、斜线段、命题、定义、公理、定理及平行线等概念,了解垂线

段最短的性质,平行线的基本性质,理解对顶角 ( http: / / www.21cnjy.com )、补角、邻补角的概念,理解对顶角的性质,同角或等角的补角相等的性质,掌握垂线、垂线段、点到直线的距离等概念,会识辨别同位角、内错角和同旁内角,会用一直线截两平行线所得的同位角相等、内错角相等、同旁内角互补等性质进行推理和计算,会用同位角相等、内错角相等、或同旁内角互补判定两条直线平行

【考查重点与常见题型】

求线段的长、角的度数等,多以选择题、填空题出现。

一、解题指导

1.判断题:

(1).延长射线OM;( ( http: / / www.21cnjy.com ) ) (2).平角是一条射线;( ) (3).线段、射线都是直线的一部分;( ) (4).锐角一定小于它的余角;( ) (5).大于直角的角是钝角;( ) (6).一个锐角的补角与这个锐角的余角的差是90°;( ) (7).相等的两个角是对顶角;( ) (8).若∠A+∠B+∠C=180°,则这三个角互补;(9). 互为邻补角的两个角的平分线互相垂直。( )

2.如图,直线MN,PQ相交于O,OR ( http: / / www.21cnjy.com )平分∠MON,OK⊥PQ. 图中锐角有 个,钝角有 个,∠ROK的余角是 ;∠ROK的补角是 .

3.(1) 16.38°化为度分秒是 ;

53°30 45 化为度是 (精确到 0.1度).

(2).若∠α=38°5 46 ,∠β=72°18 8 则3α-β= .

4.下列命题中(1)过一点有且只有 ( http: / / www.21cnjy.com )一条直线垂直于已知直线;(2)经过一点有且只有一条直线和已知直线平行;(3)过线段AB外一点P作线段AB的中垂线;(4)如果直线l1与l2相交,直线l3与l4相交,那么l1∥l3;(5)如果两条直线都与同一条直线垂直,那么这两条直线平行;(6)两条直线没有公共点,那么这两条直线一定平行;(7)两条直线与第三条直线相交,如果内错角相等,则同旁内角互补;其中正确命题的个数为( )

(A) 2个 (B) 3个 (C) 4个 (D)5个

5.已知∠α<60°,∠AOB=3∠α,如果OC平分∠AOB,求∠α的值.

6.已知如图:AC⊥BC,HF⊥AB,CD⊥AB, ∠EDC与∠CHF互补,求证:DE⊥AC.

7.如图,AB∥CD,求∠BAE+∠AEF+∠EFC+∠FCD的度数.

二、考点训练:

1.在平面上画出四条直线,交点的个数最多应该是( )

(A) 4个 (B) 5个 (C) 6个 (D) 8个

2.如果∠α与∠β是邻补角,且∠α> ∠β,那么∠β的余角是( )

(∠α±∠β) (B) ∠α (C) (∠α-∠β) (D)不能确定

3.已知三条直线a,b,c,下列命题中错误的是( )

如果a∥b,b∥c,那么a∥c

(B)如果a⊥b,b⊥c,那么a⊥c

如果a⊥b,b⊥c,那么a∥c

(D)如果a⊥b,a∥c,那么b⊥c

4.如图,AB∥CD,AC∥BD,下面推理不正确的是( )

(A)∵AB∥CD(已知) ∴∠A=∠5(两直线平行,同位角相等);

(B)∵AC∥BD(已知) ∴∠3=∠4(两直线平行,內錯角相等);

(C)∵AB∥CD(已知) ∴∠1=∠2(两直线平行,內錯角相等);

(D)∵AB∥CD(已知) ∴∠3=∠4 (两直线平行,內錯角相等)。

5. B是线段AC上一点,若M为AB中点,N为AC中点,则MN:BC 。

6. 如果两个角的两边分别平行且一个角比另一个角的3倍少30°,则这两个角的度数分别为

7. 如图,已知DE∥BC,BD是∠ABC的分别平分线∠EDC=109°,

∠ABC=50°则∠A 度,∠BDC= 度。

8. 如图,AB∥CD,BE,CE分别平分∠ABC,∠BCD,则∠AEB+∠CED= 。

9.两个相等的钝角,它们有公共顶点和一条公共边,

另两条边所成的角是直角,求这两个钝角的度数。

第19课 三角形与全等三角形

【知识点】:

三角形,三角形的角平分线,中线,高线,三角形三边间的不等关系,三角形的内角和,三角形的分类,全等形,全等三角形及其性质,三角形全等判定

【课程标准要求】

了解全等形,全等三角形的概念和性质 ( http: / / www.21cnjy.com ),逆命题和逆定理的概念,理解三角形,三角形的顶点,边,内角,外角,角平分线,中线和高线,线段中垂线等概念。

理解三角形的任意两边之和大于第三边的性质,掌 ( http: / / www.21cnjy.com )握三角形的内角和定理,三角形的外角等于不相邻的两内角的和;三角形的外角大于任何一个和它不相邻的内角的性质;

理解全等三角形的概念和性质。掌握全等三角形的判定公理及其推论,并能应用他们进行简单的证明和计算。

学会演绎推理的方法,提高逻辑推理能力和逻辑表达能力,掌握寓丁几何证明中的分析,综合,转化等数学思想。

【考查重点与常见题型】

1.三角形三边关系,三角形内外角性质,多为选择题,填空题;

2.论证三角形全等,线段的倍分,常见的多为解答题

一、解题指导

如图,已知ΔABC中,∠A=58°,如果(1)O为外心,(2)O为内心,(3)O为垂心。

求∠BOC的度数。

2.如图,在ABC中,D在AB上,且ΔCAD和ΔCBE都是等边三角形,

求证:(1)DE=AB,(2)∠EDB=60°

3.求证:两个角及第三个角的角平分线对应相等的两个三角形全等。

4.如图,已知在ΔABC中,∠B=2∠C,AD平分∠BAC,求证:AC=AB+BD

5.如图,已知ΔABC中,AB=AC,E是AB的中点,延长AB到D,

使BD=BA,求证 :ED=2CE

二、考点训练:

1.三角形的三边分别为3,1-2a,8,则a的取值范围是( )

(A)-6

2.ΔABC的周长是36,a+b=2c,a∶b=1∶2,则a= ------,b=------,c=--------,

3.下列命题(1)等边三角 ( http: / / www.21cnjy.com )形也是等腰三角形;(2)三角形的外角等于两个内角的和;(3)三角形中最大的内角不能小于60°;(4)锐角三角形中,任意两内角之和必大于90°,其中错误的个数是( )

(A)0 个 (B)1个 (C)2个 (D)3个

4.一个三角形的内心在它的一条高线上,则这个三角形一定是( )

(A)直角三角形 (B)等腰三角形

(C)等腰直角三角形 (D)等边三角形

5.如图ΔABC中,D,E分别为BC,AB,AC上的点BD=BE,CD=CF,设∠A=α ∠EDF=β则下列关系中正确的是( )

(A)2α+β=180°(B)α+2β=180°(C)α+β=90°(D)α+β=180°

6.满足下列用P种条件时,能够判定ΔABC≌ΔDEF( )

(A)AB=DE,BC=EF, ∠A=∠E (B)AB=DE,BC=EF ∠A=∠D

(C) ∠A=∠E,AB=DF, ∠B=∠D (D) ∠A=∠D,AB=DE, ∠B=∠E

7.如图,平行四边形ABCD对角线AC,BD交于O,过O画直线EF交AD于E,交BC于F,,则图中全等三角形共有( )

(A)7对 (B)6对 (C)5对 (D)4对

8.两个三角形有以下三对元素对应相等,则不能判定全等的是( )

(A)一边和任意两个角 (B)两边和他们的夹角

(C)两个角和他们一角的对边 (D)三边对值相等

9.如图,ΔABC中,过A分别作∠ABC, ∠ ACB的外角的平分线的垂线AD,AE,D,E为垂足。

求证(1)ED||BC(2)ED=(AB+AC+BC);

(3)若过A分别作∠ABC,∠ACB的平分线的垂线AD,AE,垂足分别为D,E,结论有无变化?请加以说明。

10.如图,平行四边形ABCD中,E是CA延长线上的点,

F是AC延长线上的点,且AE=CF,求证:∠E=∠F

第20课 等腰三角形

【知识点】

等腰三角形、等腰三角形的性质和判定、等边三角形、等边三角形的性质

和判定、轴对称、轴对称图形

【大纲要求】

理解等腰三角形的概念,掌 ( http: / / www.21cnjy.com )握等腰三角形的两底角相等、等腰三角形三线合一等性质,掌握两个角相等的三角形是等腰三角形等判定定理,并能运用它们进行简单的证明和计算;

理解等边三角形的概念,掌握等边三角形的 ( http: / / www.21cnjy.com )各角都是60°等性质,掌握三个角都相等的三角形或一个角是60°的等腰三角形都是等边三角形等判定,能运用它们进行简单的证明和计算;

了解轴对称及轴对称图形的概念,会判断轴对称图形。

【考查重点与常见题型】

等腰三角形和等边三角形的性质和判定的应用,证明线段、角相等,求线段的长度、角的度数,中考题中多以选择题、填空题为主,有时也考中档解答题。

一、解题指导

如图,在△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于D,AF平分∠BAC交CD于E,交BC于F,EG∥AB交BC于G,求证:BG=CF。

2.已知如图△ABC是边长为a的等边三 ( http: / / www.21cnjy.com )角形,△BCD的顶角∠BDC=120°,DB=DC以D为顶点作一个60°的角,角的两边DM、DN分别交AB于M,交AC于N,

连结MN,求△ABD的周长。

3.如图在△ABC中,AE平分∠BAC,∠DCB=∠B-∠ACB,

求证:△DCE是等腰三角形。

4.如图在△ABC中,CD⊥AB于D,且E、F、G分别是AC、BC、AB的中点,

求证:∠DEF=∠BGF

二、考点训练

1.等腰三角形周长是29,其中一边是7,则等腰三角形的底边长是( )

(A)15 (B)15或7 (C)7 (D)11

2.在△ABC中,AB=AC,BD平分∠ABC,若∠BDC=75°,则∠A的度数为( )

(A)30° (B)40° (C)45 ° (D)60°

3.等腰△ABC的顶角∠A=15°,P是△ABC内部的一点,且∠PBC=∠PCA,则∠BPC的度数为( )

(A)100° (B)130° (C)115 ° (D)140°

4.等腰三角形的对称轴有( )

(A)1条 (B)2条 (C)3条 (D)1条或3条

5.在△ABC中,AB=AC,用∠A表示∠B,则∠B=

6.如图,CD、BD平分∠BCA及∠ABC,EF过D点且EF∥BC,

则图中的等腰三角形有 个,它们是

7.如图△ABC中,AB=AC,∠A=36°,BD平分∠ABC,

DE⊥AB于E,则∠C= ,∠BDE= ,

AE= ;若△BDC周长为24,CD=4,则BC= ,

△ABD的周长为 ,△ABC的周长为

等腰三角形一腰上的中线把这个三角形的周长分为15厘米和

11厘米两部分,则此三角形的底边长为

如图,等腰三角形ABC中,AB=AC,∠A=90°,BD平分∠ABC,DE⊥BC且BC=10,求△DCE的周长。

10.等边三角形ABC中,D是AC中点,E为BC延长线一点,且DB=DE。

求证:△DCE是等腰三角形。

第21课 直角三角形

【知识点】

直角三角形的性质和判定、逆命题和逆定理、勾股定理及逆定理、角平分线的性质、线段的中垂线及其性质

【课程标准要求】

了解逆命题和逆定理的概念;掌握直角 ( http: / / www.21cnjy.com )三角形中两锐角互余、斜边上的中线等于斜边的一半及30°角所对的直角边等于斜边的一半等性质,掌握勾股定理及其逆定理,并能运用它们进行简单的论证和计算;掌握角平分线的性质定理及其逆定理,线段中垂线性质定理及其逆定理。

【考查重点与常见题型】

直角三角形性质及其判定的应用,角平分线性 ( http: / / www.21cnjy.com )质定理及其逆定理,线段中垂线的性质定理及其逆定理的应用,逆命题的概念,中考题中多为选择题或填空题,有时也考查中档的解答题。

一、解题指导

如图,在ΔABC中, ∠ABC=2∠C,AD⊥BC于D,E是AC中点,ED的

延长线与AB的延长线交于点F,求证:BF=BD

2.如图,在ΔABC中,∠B=40°, ∠C=20°, AD⊥CA于A, 交BC于D,

求证:CD=2AB

3.如图,AB⊥a于B,DC⊥a于C,∠BMA=75°, ∠DMC=45°,AM=DM,

求证:AB=CB

4.如图,在四边形ABCD中,BC=DC,AC平分∠BAD,CE⊥AB,

CF⊥AD,E、F为垂足,若AB=21,AD=9,BC=DC=10,求AC的长.

二、考点训练:

如果三角形中有一条边是另一条边是2倍,并且有一个角是30°,那么这个三角形是( )

直角三角形 (B)锐角三角形 (C)钝角三角形 (D) 图形不能确定

2.如图,RtΔABC中,∠BCA=90°, ∠A=30°CD⊥AB于D,DE⊥BC于E,

则AB:BE的值为( )

(A) 8 (B) 4 (C) (D) 3.5

3.等腰三角形一腰上的高与底边所成的角等于( )

(A) 顶角的2倍 (B) 顶角的一半 (C) 顶角 (D) 底角的一半

4.在直角三角形中,两锐角的平分线相交成钝角的度数是 .

5.直角三角形中,一条直角边比斜边上的中线长1厘米,如果斜边长是10厘米, 则两直角边长是 .

6.已知:如图,在ΔABC中,AB>AC, D点在AB上,

AD=AC,AM⊥CD于M,E为BC的中点,若AB=16,AC=10,

则EM的长为

7.有一个角为30°的等腰三角形,若腰长为4,则腰上的高是 ,面积是 .

8.如图,在RTΔABC中, 斜边AB的中垂线DE 交BC于D,连结AD,若∠1:∠2=2:5,求∠B、∠BAC的度数.

9.如图,在ΔABC中, ∠BCA=90°,且AC=BC,

直线L过C点,AE⊥L于E, BF⊥L于F. 求证:EF=AE+BF

同课章节目录