15《我与地坛(节选)》课件(共22张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15《我与地坛(节选)》课件(共22张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-30 16:47:52 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

Dream梦

史铁生(1951年—2010年),北京人。1969年,18岁的他赴延安插队,1972年,生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来,双腿瘫痪后回到北京,时年21岁。1974年始他在做了7年临时工之后,因病情加重回家疗养,后转向写作。1979年开始发表文学作品。

1979年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》,1983年他发表《我的遥远的清平湾》,一举成名。著有中短篇小说集《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《命若琴弦》《往事》等,散文随笔集《自言自语》《病隙随笔》等,长篇小说《务虚笔记》等。

(一)作者简介

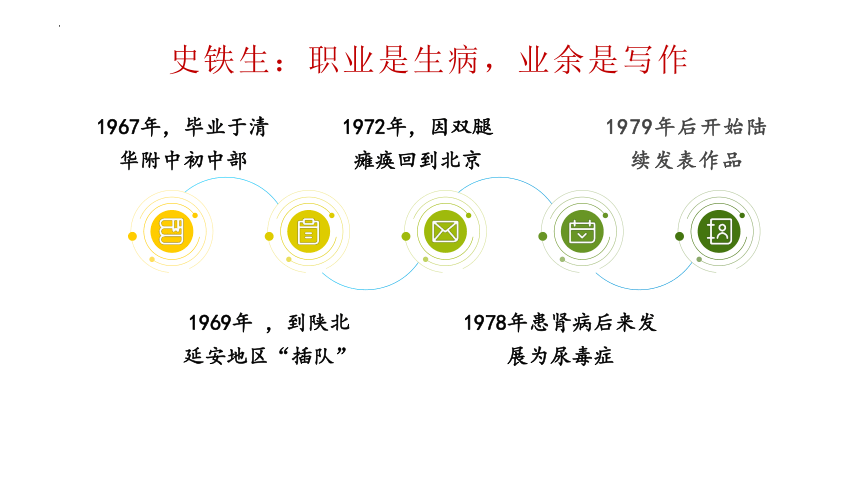

史铁生:职业是生病,业余是写作

1969年 ,到陕北延安地区“插队”

1967年,毕业于清华附中初中部

1972年,因双腿瘫痪回到北京

1978年患肾病后来发展为尿毒症

1979年后开始陆续发表作品

史铁生不幸下肢瘫痪,其苦自不待言,他一度精神几近崩溃。正是在这不寻常的心境下,他来到了地坛。残垣断壁所显现出的历史沧桑感让史铁生充分感受到时间永恒的力量,感受到岁月流逝的无情、宇宙的浩渺和历史的凝重;衬托出个人的微不足道,衬托出个人遭遇的无常和偶然;它使得一切痛苦都失去了分量,而又从反面让一个不幸的人获得了解脱,得到了灵魂的自救。地坛对史铁生来说,已不是一般人的人文景观,地坛成为他精神栖居的家园,他在其中感悟到支撑自己生命的人生哲学。在这种情况下,史铁生写下了《我与地坛》这篇文章。

(二)创作背景

我与地坛

我与母亲

文章分为两部分,我们知道这两部分分别写了什么内容?

整体感知

阅读1-3段:作者是怎样巧妙地将“我”与“地坛”联系起来的?

“我家离地坛很近”,而且搬家是“越搬离它越近”;

一

园子荒芜冷落,而“我”也因残废而被生活抛弃,同病相怜,两者都历尽沧桑。

二

我与地坛

作者在地坛里看到了什么样的风景呢?

请在文中找出相关的段落并概括出风景的特点。

(一)赏地坛之景

(一)赏地坛之景

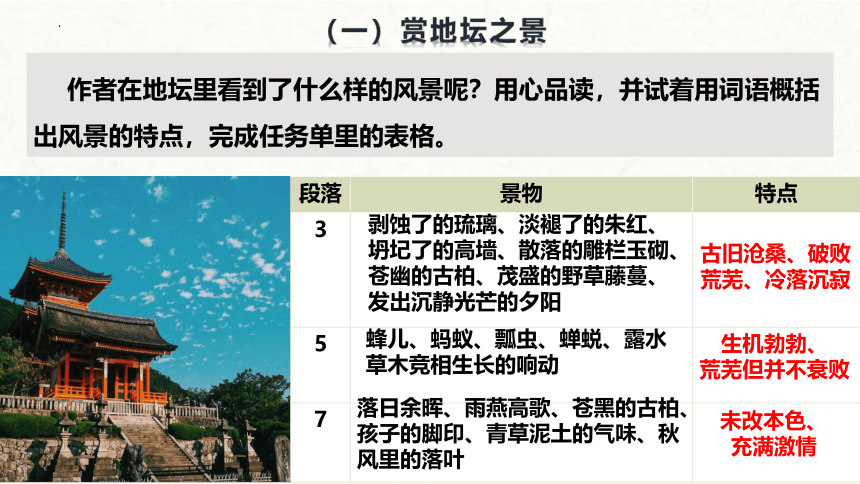

作者在地坛里看到了什么样的风景呢?用心品读,并试着用词语概括出风景的特点,完成任务单里的表格。

段落 景物 特点

3

5

7

剥蚀了的琉璃、淡褪了的朱红、坍圮了的高墙、散落的雕栏玉砌、苍幽的古柏、茂盛的野草藤蔓、发出沉静光芒的夕阳

古旧沧桑、破败荒芜、冷落沉寂

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水

草木竞相生长的响动

生机勃勃、

荒芜但并不衰败

落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、青草泥土的气味、秋风里的落叶

未改本色、

充满激情

我与地坛

作者在地坛里看到了什么样的风景呢?

“园子荒芜但并不衰败”

思考①:“我”进入地坛时的精神状态如何?阅读课文第1段与第5段第一句话,说说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

颓废、迷惘

······ 一座废弃的古园…… 荒芜冷落得如一片野地,很少被人记起。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

研读探究

(二)品哲理之句

1、根据地坛的特点,回答地坛给“我”带来什么样的生命启示?

文中位置 地坛特点 给作者的生命启示

3

5

7

古旧沧桑、破败荒芜、冷落沉寂

生机勃勃、荒芜但并不衰败

未改本色

充满激情

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾而改变生命本色,应该同样活得有意义

回顾“我与地坛”

同病相怜

精神家园

_______________的我与___________________地坛

感悟地坛

残废但并不颓废

荒芜但并不衰败

为什么要出生?

怎样活?

是否该去死?

地坛的沉思

人的出生是上帝交给人的一个事实,不受人的控制,而且只要出生就必定会死亡,不必着急。从此,他摆脱了自杀的念头,走出了死亡的阴影。

思考②:

当时作者在地坛里思考着什么问题?结果如何?

第7段,作者的思考有了怎样的变化

在这个问题上,地坛给了他怎样的启示?

作者的视野转向怎样活的问题。

品读思考

我与母亲

这15年里,默默陪伴我的,不仅仅有地坛,还有母亲。

我与母亲

母亲为我做了什么?她对“我”的关爱有什么特点?(阅读文章第二部分,勾画圈点出关键词句)

研读文本

文中写了母亲的哪些行动,体现了母亲对儿子怎样的情感?

每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我上轮椅车,送我出门……

母亲对儿子的理解

我久在地坛,经常去找儿子……

母亲对儿子的担忧

送

忧

找

回

悄悄转身

心理矛盾

理智而深沉的母爱

在家担忧“我”……坐卧难宁

读懂母爱

阅读第二节,说说作者一共回忆了地坛与母亲之间的哪几件事?

每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车……

我前往地坛,母亲目送我

送我出门,经常去找儿子……

我流连地坛,母亲寻找我

我与母亲

这15年里,默默陪伴我的,不仅仅有地坛,还有母亲。

母亲为我做了什么?她对“我”的关爱有什么特点?

母亲整日整夜处于惊恐痛苦之中,默默忍受着活着不如离开人世的痛苦,表现出了坚强的意志和惊人的毅力,她无私地奉献着毫不张扬的母爱,以行动感染熏陶着残疾的儿子。因而母亲是一位平凡、苦难、坚强而又伟大的女性!

(三)析作者之情

2、我对母亲的态度经历了什么变化?为何会发生变化?

变化:

母亲去世前:来不及为母亲着想 忽视母亲

母亲去世后:感到痛悔 怀念母亲

原因:

1.地坛治愈了“我”的精神,让“我”能够更加平和地面对自己的不幸,并且更加敏锐地感知生活中有情与美好。

2.写作上的成就重新建立起了“我”对生活的信心,也使得“我”能够从完全自我的状态中走出来,意识到母亲的付出与痛苦,也意识到自己对母亲的深重伤害。

3.母亲的离世让“我”意识到了她曾“我”给予“我”怎样的关心理解和力量,而“我”已经永远失去这样一份无私而伟大的爱。

我已经懂了

可我已经来不及了……

送我上地坛

在家担忧我

到地坛找我

我

母亲

精神支柱

作者最终理解了母亲吗?请简要分析。

①设想母亲的心理;②写小说回报母亲;

③整日怀念母亲; ④痛悔自己的倔强和羞涩。

理解了。文中:

读懂母爱

从总体上看,一、二部分作者所写的对象及特点是什么?这样写有何作用?

对象 特点 作用

地坛

母亲

荒芜但并不衰败

生命感悟

坚忍、毫不张扬

生存启发

该不该去死?

为什么出生?

怎样活?

荒芜但不衰败

地坛

母亲

以坚忍的意志面对苦难

追寻

解答

全文思路

Dream梦

史铁生(1951年—2010年),北京人。1969年,18岁的他赴延安插队,1972年,生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来,双腿瘫痪后回到北京,时年21岁。1974年始他在做了7年临时工之后,因病情加重回家疗养,后转向写作。1979年开始发表文学作品。

1979年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》,1983年他发表《我的遥远的清平湾》,一举成名。著有中短篇小说集《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《命若琴弦》《往事》等,散文随笔集《自言自语》《病隙随笔》等,长篇小说《务虚笔记》等。

(一)作者简介

史铁生:职业是生病,业余是写作

1969年 ,到陕北延安地区“插队”

1967年,毕业于清华附中初中部

1972年,因双腿瘫痪回到北京

1978年患肾病后来发展为尿毒症

1979年后开始陆续发表作品

史铁生不幸下肢瘫痪,其苦自不待言,他一度精神几近崩溃。正是在这不寻常的心境下,他来到了地坛。残垣断壁所显现出的历史沧桑感让史铁生充分感受到时间永恒的力量,感受到岁月流逝的无情、宇宙的浩渺和历史的凝重;衬托出个人的微不足道,衬托出个人遭遇的无常和偶然;它使得一切痛苦都失去了分量,而又从反面让一个不幸的人获得了解脱,得到了灵魂的自救。地坛对史铁生来说,已不是一般人的人文景观,地坛成为他精神栖居的家园,他在其中感悟到支撑自己生命的人生哲学。在这种情况下,史铁生写下了《我与地坛》这篇文章。

(二)创作背景

我与地坛

我与母亲

文章分为两部分,我们知道这两部分分别写了什么内容?

整体感知

阅读1-3段:作者是怎样巧妙地将“我”与“地坛”联系起来的?

“我家离地坛很近”,而且搬家是“越搬离它越近”;

一

园子荒芜冷落,而“我”也因残废而被生活抛弃,同病相怜,两者都历尽沧桑。

二

我与地坛

作者在地坛里看到了什么样的风景呢?

请在文中找出相关的段落并概括出风景的特点。

(一)赏地坛之景

(一)赏地坛之景

作者在地坛里看到了什么样的风景呢?用心品读,并试着用词语概括出风景的特点,完成任务单里的表格。

段落 景物 特点

3

5

7

剥蚀了的琉璃、淡褪了的朱红、坍圮了的高墙、散落的雕栏玉砌、苍幽的古柏、茂盛的野草藤蔓、发出沉静光芒的夕阳

古旧沧桑、破败荒芜、冷落沉寂

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水

草木竞相生长的响动

生机勃勃、

荒芜但并不衰败

落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、青草泥土的气味、秋风里的落叶

未改本色、

充满激情

我与地坛

作者在地坛里看到了什么样的风景呢?

“园子荒芜但并不衰败”

思考①:“我”进入地坛时的精神状态如何?阅读课文第1段与第5段第一句话,说说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

颓废、迷惘

······ 一座废弃的古园…… 荒芜冷落得如一片野地,很少被人记起。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

研读探究

(二)品哲理之句

1、根据地坛的特点,回答地坛给“我”带来什么样的生命启示?

文中位置 地坛特点 给作者的生命启示

3

5

7

古旧沧桑、破败荒芜、冷落沉寂

生机勃勃、荒芜但并不衰败

未改本色

充满激情

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾而改变生命本色,应该同样活得有意义

回顾“我与地坛”

同病相怜

精神家园

_______________的我与___________________地坛

感悟地坛

残废但并不颓废

荒芜但并不衰败

为什么要出生?

怎样活?

是否该去死?

地坛的沉思

人的出生是上帝交给人的一个事实,不受人的控制,而且只要出生就必定会死亡,不必着急。从此,他摆脱了自杀的念头,走出了死亡的阴影。

思考②:

当时作者在地坛里思考着什么问题?结果如何?

第7段,作者的思考有了怎样的变化

在这个问题上,地坛给了他怎样的启示?

作者的视野转向怎样活的问题。

品读思考

我与母亲

这15年里,默默陪伴我的,不仅仅有地坛,还有母亲。

我与母亲

母亲为我做了什么?她对“我”的关爱有什么特点?(阅读文章第二部分,勾画圈点出关键词句)

研读文本

文中写了母亲的哪些行动,体现了母亲对儿子怎样的情感?

每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我上轮椅车,送我出门……

母亲对儿子的理解

我久在地坛,经常去找儿子……

母亲对儿子的担忧

送

忧

找

回

悄悄转身

心理矛盾

理智而深沉的母爱

在家担忧“我”……坐卧难宁

读懂母爱

阅读第二节,说说作者一共回忆了地坛与母亲之间的哪几件事?

每次我要去地坛时,她无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车……

我前往地坛,母亲目送我

送我出门,经常去找儿子……

我流连地坛,母亲寻找我

我与母亲

这15年里,默默陪伴我的,不仅仅有地坛,还有母亲。

母亲为我做了什么?她对“我”的关爱有什么特点?

母亲整日整夜处于惊恐痛苦之中,默默忍受着活着不如离开人世的痛苦,表现出了坚强的意志和惊人的毅力,她无私地奉献着毫不张扬的母爱,以行动感染熏陶着残疾的儿子。因而母亲是一位平凡、苦难、坚强而又伟大的女性!

(三)析作者之情

2、我对母亲的态度经历了什么变化?为何会发生变化?

变化:

母亲去世前:来不及为母亲着想 忽视母亲

母亲去世后:感到痛悔 怀念母亲

原因:

1.地坛治愈了“我”的精神,让“我”能够更加平和地面对自己的不幸,并且更加敏锐地感知生活中有情与美好。

2.写作上的成就重新建立起了“我”对生活的信心,也使得“我”能够从完全自我的状态中走出来,意识到母亲的付出与痛苦,也意识到自己对母亲的深重伤害。

3.母亲的离世让“我”意识到了她曾“我”给予“我”怎样的关心理解和力量,而“我”已经永远失去这样一份无私而伟大的爱。

我已经懂了

可我已经来不及了……

送我上地坛

在家担忧我

到地坛找我

我

母亲

精神支柱

作者最终理解了母亲吗?请简要分析。

①设想母亲的心理;②写小说回报母亲;

③整日怀念母亲; ④痛悔自己的倔强和羞涩。

理解了。文中:

读懂母爱

从总体上看,一、二部分作者所写的对象及特点是什么?这样写有何作用?

对象 特点 作用

地坛

母亲

荒芜但并不衰败

生命感悟

坚忍、毫不张扬

生存启发

该不该去死?

为什么出生?

怎样活?

荒芜但不衰败

地坛

母亲

以坚忍的意志面对苦难

追寻

解答

全文思路

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读