第14讲 中国古代的商业贸易、赋税制度与医疗卫生 课件(共53张PPT)--2024届历史一轮复习统编版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 第14讲 中国古代的商业贸易、赋税制度与医疗卫生 课件(共53张PPT)--2024届历史一轮复习统编版(2019)选择性必修2 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-01 10:28:21 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第14讲 中国古代的商业贸易、

赋税制度与医疗卫生

课标要求

了解商业贸易的起源和古代商贸活动;

了解中外历史上货币发行和使用情况;

知道货币、信贷、商业契约等在日常生活中所扮演的角色;

了解中医药的主要成就。

1.商业贸易的起源

以物易物

(1)时间:原始社会后期。

(2)条件:生产力的进步→社会分工→产品剩余→私有制的产生→出现物物交换→在此基础上逐步发展起商业贸易

(一)古代的商业贸易

2.中国古代商业贸易的发展

原始社会末期,人们通过商业贸易,换取自己所需的物品。

(1)商朝:

出现了专门从事商品交换的商人和最早的人工货币,商业贸易遍及商代统治区域和周边地区,商业主要掌握在官府和贵族手里。

(2)西周:

工商食官:手工业者和商人在官府的控制下工作,专为官府和贵族服务

(一)古代的商业贸易

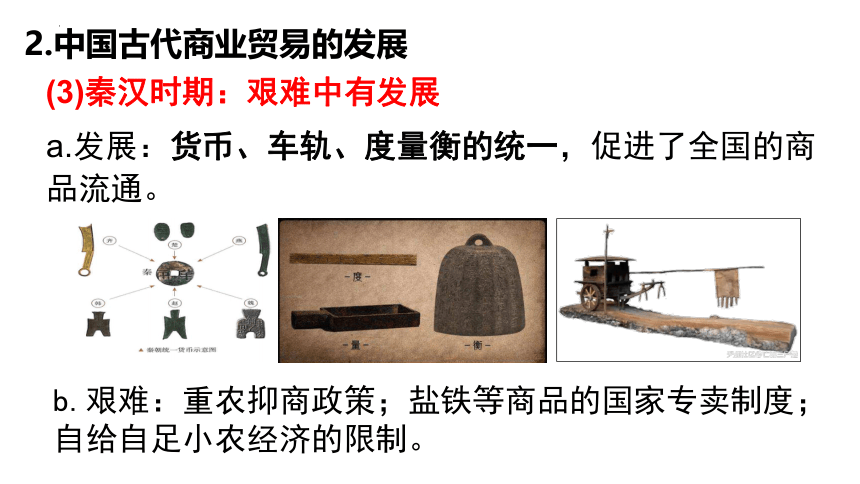

a.发展:货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通。

b.艰难:重农抑商政策;盐铁等商品的国家专卖制度;自给自足小农经济的限制。

(3)秦汉时期:艰难中有发展

2.中国古代商业贸易的发展

商人地位

变化

适应商品经济发展程度

生产力发展水平

现象

本质

上层建筑

经济基础/生产关系

生产力

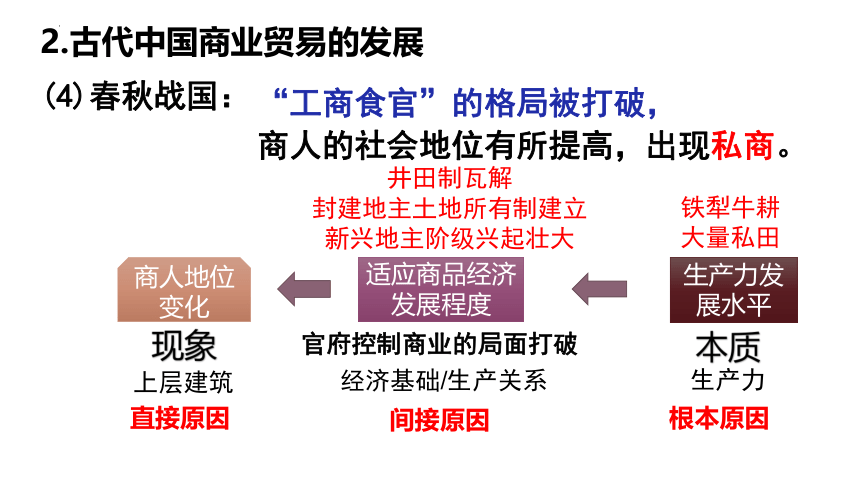

铁犁牛耕

大量私田

直接原因

间接原因

根本原因

井田制瓦解

封建地主土地所有制建立

新兴地主阶级兴起壮大

官府控制商业的局面打破

2.古代中国商业贸易的发展

(4)春秋战国:

“工商食官”的格局被打破,

商人的社会地位有所提高,出现私商。

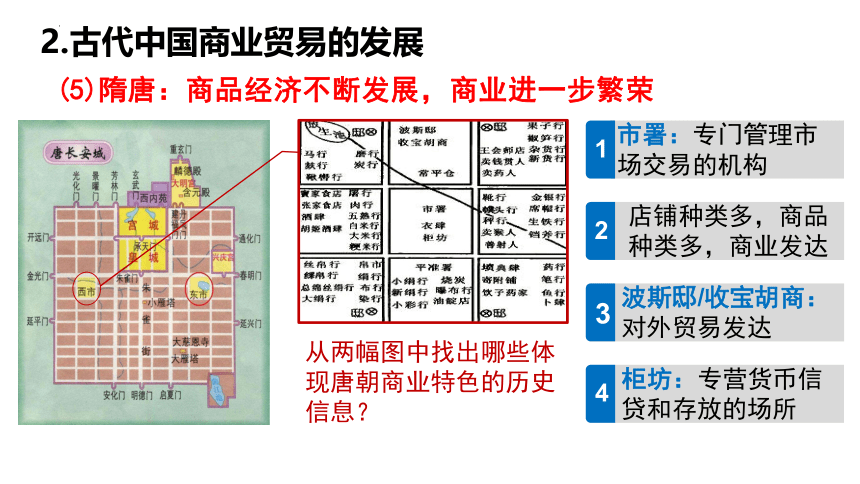

从两幅图中找出哪些体现唐朝商业特色的历史信息?

市署:专门管理市场交易的机构

1

店铺种类多,商品种类多,商业发达

2

波斯邸/收宝胡商:对外贸易发达

3

柜坊:专营货币信贷和存放的场所

4

(5)隋唐:商品经济不断发展,商业进一步繁荣

2.古代中国商业贸易的发展

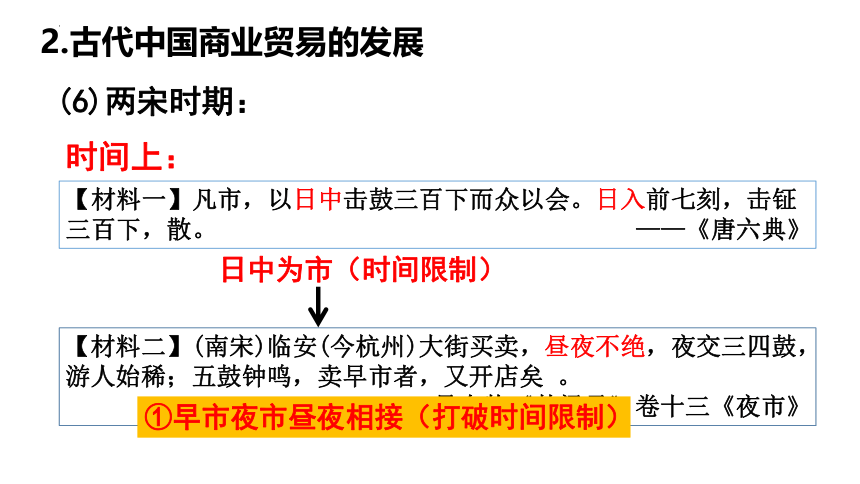

【材料一】凡市,以日中击鼓三百下而众以会。日入前七刻,击钲三百下,散。 ——《唐六典》

【材料二】(南宋)临安(今杭州)大街买卖,昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者,又开店矣 。

——吴自牧《梦梁录》卷十三《夜市》

时间上:

日中为市(时间限制)

①早市夜市昼夜相接(打破时间限制)

(6)两宋时期:

2.古代中国商业贸易的发展

空间上:

严格的坊市界限(空间限制)

管理上:

市的交易有专人监管

③不受官府直接控制

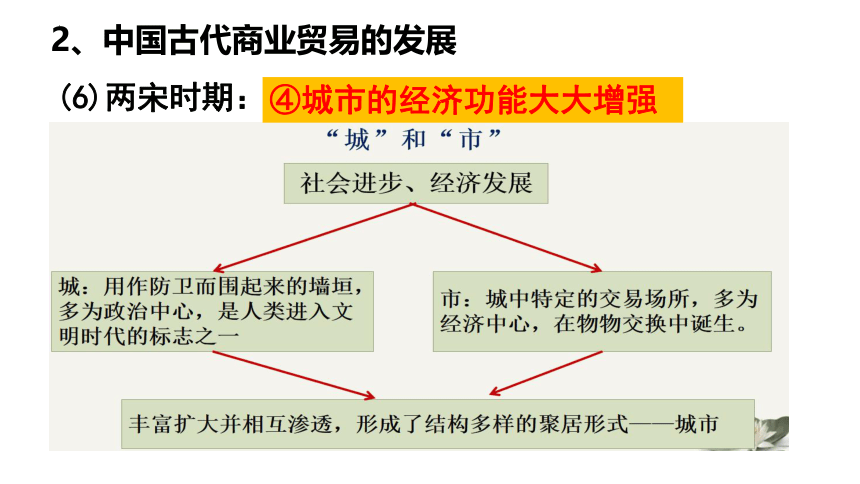

2、中国古代商业贸易的发展

(6)两宋时期:

②坊市界限逐步被打破;

④城市的经济功能大大增强

(6)两宋时期:

2、中国古代商业贸易的发展

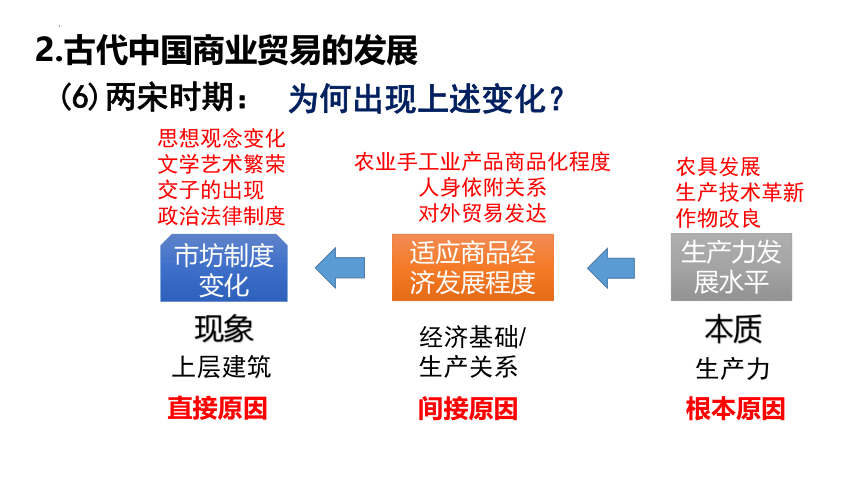

2.古代中国商业贸易的发展

为何出现上述变化?

市坊制度

变化

适应商品经济发展程度

生产力发展水平

现象

本质

上层建筑

经济基础/生产关系

生产力

农具发展

生产技术革新

作物改良

思想观念变化

文学艺术繁荣

交子的出现

政治法律制度

直接原因

间接原因

根本原因

农业手工业产品商品化程度

人身依附关系

对外贸易发达

(6)两宋时期:

农业商品化的发展首先表现为经济作物的广泛种植。陕南地区……尤以茶叶、蚕桑、棉花、烟草等作物的生产和经营最为突出。 成化三年(1467年),汉中“自宜德十年至今,岁办茶课积有六十万斤”,其茶业兴盛可见一斑。

——摘编自 吴宾《明清时期陕南农业商品化发展及其成因》

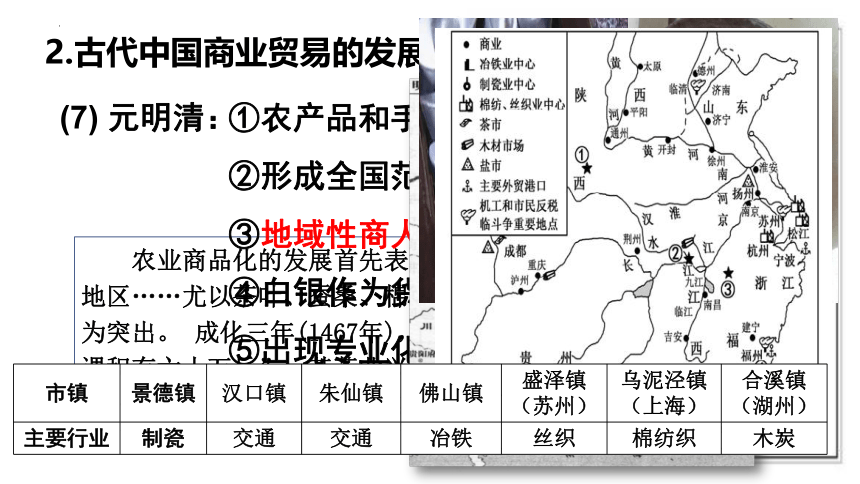

(7) 元明清:

①农产品和手工业产品的商品化程度加深;

②形成全国范围的商业贸易网络;

③地域性商人群体——商帮兴盛;

④白银作为货币广泛使用;

⑤出现专业化市镇

2.古代中国商业贸易的发展

市镇 景德镇 汉口镇 朱仙镇 佛山镇 盛泽镇(苏州) 乌泥泾镇(上海) 合溪镇(湖州)

主要行业 制瓷 交通 交通 冶铁 丝织 棉纺织 木炭

时间 特点

商朝

周朝

春秋战国

秦汉

隋唐

宋

元明清

出现了专门从事商品交换的商人,商业贸易遍及商朝统治区域和周边地区,商业主要掌握在官府和贵族手里。

工商食官制度

“工商食官”的格局被打破

货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通。

城市坊市分区制度逐步瓦解,商业进一步繁荣。

坊市界限被打破,商业活动超出了时间和空间限制。

(北宋出现夜市,晓市、草市、瓦子)

农产品和手工业产品的商品化程度加深,形成全国范围的商业贸易网络,地域性的商人群体——商帮兴盛。

中国古代商业发展特点:

1、商业发展依附于农业、手工业的发展,始终是农耕经济的补充,未能占据中国古代经济的主导地位;

2、商业市场形式多;

3、商业受官府控制色彩较浓,受重农抑商政策的束缚,商人社会地位较低;

4、政府对商业的控制逐步减少(宋朝是重要转折);

5、商人组织从宗族亲缘向地缘和业缘发展演变。

中国古代的商业贸易

(二)货币

1.货币的演进历程

(1)自然货币的产生

原因:商品经济发展到一定程度。

最早的货币:可能是海贝

二里头遗址出土海贝

(二)货币

1.货币的演进历程

(2)夏商时期:产生人工货币

“保德铜贝”是中国最早的金属铸币,号称中国青铜铸币之鼻祖,是中华5000年文化钱币之滥觞。1971年出土于山西省保德县林遮峪村的商墓中,故习称“保德铜贝”,距今有3000年历史。当时出土109枚,全部被国家收藏于山西省博物馆。

原因:①商品经济的进一步发展,货币需求增加;

②金属铸造技术日渐成熟;铜质地坚硬,易保存。

(3)春秋战国:币制混乱

思考:币制不统一的弊端?

1.货币的演进历程

(4)秦朝:统一货币为圆形方孔钱

材料:秦灭六国,“六合为一”,货币的混乱状态,给国家统一向各地征收赋税及各地区之间的商品经济交流都造成极大不便,不利于经济的发展和统一政权的巩固。……直到公元前210年才最终统一了全国货币。秦朝在统一币制的过程中不仅对货币的形、质、量有明确规定,而且严禁私人铸钱。……它是中国历史上首次在全国范围内统一币制,意义至为重大。 ——摘编自张诚《秦汉币制改革略论》

思考:秦朝币制改革的原因和意义?

原因:①战国时期,货币混乱;②秦朝完成国家统一;③经济发展和赋税征收的需要;④巩固政权的需要。

意义:①促进商品经济发展;②便利了经济管理和赋税征收;③有利于国家统一和政权巩固。

——从多元货币到统一币制

(二)货币

1.货币的演进历程

(5)汉武帝:五铢钱

——从地方铸币到中央铸币

汉武帝于元鼎四年(前113 年)将铸币权从各郡国收归中央政府,使中央政府对五铢进行统一铸造和发行。“于是悉令郡国无铸钱,专令上林三官铸。钱既多,而令天下非三官钱不得行,诸郡国所前铸钱皆废销之,输其铜三官。而民之铸钱益少,计其费不能相当,唯真工大奸乃盗为之。”五铢钱轻重合宜,自汉至隋七百余年,基本上行用不废。 ——摘编自《史记·平准书》

五铢钱

——从文书重量到通宝、元宝

材料: 唐武德四年(621年),在唐朝初步稳定国内局势后,唐高祖李渊下令“废五铢钱,行‘开元通宝’钱”。

开元通宝钱的铸行,使五铢钱退出了货币流通的领域。开元通宝钱制把货币的单位由金属重量的直接标示改为纯粹的货币符号,开创了中国货币史上以“通宝”、“元宝”等作为铸币标示的货币系统。

其次,秦汉以来的衡量系统,以二十四铢为一两,而开元通宝钱十枚重量,恰为一两,平均每枚钱重七三克。开元通宝钱的大小轻重成为唐以后历代铸币的基本标准,以十钱为一两的衡量单位逐步形成。……开元通宝是唐朝统治200多年的主要流通货币,而且影响了中国1000多年钱币的形制。——摘编自白寿彝《中国通史》

1.货币的演进历程

(6)唐代开元通宝

交换的发达,促进了货币流通量的增加。北宋除铜、铁钱外,金银也作为半流通性货币,租税的征收、官俸的发给和对外贾易都使用银两。北宋的铜钱尽管铸造的比过去多,但“钱荒却十分严重。为此,政府规定四川等地只能用铁钱流通.由于携带不方便,10世纪末,成都出现了所谓的“交子铺”,发行纸币代替铁钱。1023年,北宋政府看到发行交子有利可图,遂正式创立“交子务”,改交子为官办,以36万贯铁钱作准备金,定期发行,限额125万余贯,流通区域仍限于四川。--摘编自朱绍侯等《中国古代史》

——从金属货币至纸币

交子与宋朝后来发行的其他纸币,都是作为辅币,与铜钱兼行。

两宋:交子、会子

(7)宋元

1.货币的演进历程

元朝将纸币作为单一流通货币来发行,称为“钞”

元末滥印纸钞,导致恶性通货膨胀,财政崩溃。

至元十三年(1276年),元世祖对币制进行改革:收兑江南当时流通的纸币,即南宋的关子、会子,禁用铜钱,中统钞也由木版印刷改为铜版印刷。元世祖不仅统一全国的纸币,还颁布比较完整的纸币管理制度,是我国历史上第一个纸币条例。

——摘编自彭信威《中国货币史》

1.货币的演进历程

(7)宋元

——从金属货币至纸币

元朝:钞

(9)清:承认白银法定货币地位,与铜钱兼用

——从纸币宝钞到白银货币化

碎银

1.货币的演进历程

明初:铜钱与纸币并行

明中期起:白银逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段,物价也多以银两计算。

(8)明:

(1)晚清:开始铸造

(2)民国:以银元为法定货币

晚清银元—龙洋

民国银元(孙小头)

民国银元(袁大头)

近代货币的演进

1、银元

2、法币

(1)发行:

1935年,国民政府实行法币改革,规定由中央银行、中国银行、交通银行(后加上中国农民银行)发行的钞票为法币,并禁止银元的流通,将白银收为国有。

(2)废弃:

在抗日战争和解放战争期间,法币急剧贬值,最终彻底崩溃。

1935年国民政府:法币

3、金圆券、银圆券

近代货币的演进

抗日战争和解放战争时期:法币急剧贬值,最终彻底崩溃;战乱频繁,国民政府需增加财政支出。

国民政府被迫于1948年再次进行币制改革,开始发行金圆券,贬值速度比法币更快,民间自动重新使用银元。国民政府又发行银圆券,仍以失败告终。

在民国,一个亿真是个小目标!

满大街都是百万富翁。

一碗米饭两万块!

中国现代货币——人民币的发行

(1)1948在石家庄成立中国人民银行, 开始统一发行人民币;

(2)新中国成立后,人民币成为中华人民共和国的法定货币。

(3)人民币先后共发行了五套,

(4)形成纸币与金属币、普通纪念币与贵金属纪念币等多品种、多系列的货币体系。

二里头遗址

中国货币的演进历程

海贝

商 铜铸币

秦 半两

汉 五铢钱

元 宝钞

明清 白银

民国 币制改革

唐 开元通宝

北宋 交子

新中国 人民币

1.由自然货币向人工货币的演变(铜贝)

2.由多元货币向统一币制的演变 (秦半两)

3.由地方铸币向中央铸币的演变(五铢钱)

4.由文书重量向通宝、元宝的演变(开元通宝)

5.由金属货币向纸币向白银的演变(交子、银元)

6.由手工铸币向机器制币的演变(光绪银元、人民币)

中国古代货币演变的趋势

探究影响货币演变的因素?

(二)货币

2、货币的意义

(1)作为衡量商品价值的一般等价物,货币的使用便利了商品交换和流通,并成为财富的象征;

(2)货币促使商业的功能由最初的互补余缺向逐利增财转化。

P39【史料阅读】

钱之为体,有乾坤之象,内则其方,外则其圆,其积如山,其流如川……亲之如兄,字曰“孔方”,失之则贫弱,得之则富昌。无翼而飞,无足而走,解严毅之颜,开难发之口。钱多者处前,钱少者居后。处前者为君长,在后者为臣仆。君长者丰衍而有余,臣仆者穷竭而不足。

——鲁褒《钱神论》

体现了中国古代对货币的崇拜

揭示出货币对传统儒家标榜的人生价值观念和扭曲。

(二)货币

(三)信贷

西周

春秋时期

唐朝

宋代

明朝中期

清朝

《周礼》中已经有了借贷纠纷的记载。

实物信贷形式已经比较普遍,并出现了货币信贷

由存贷款发展到汇兑,出现了类似现代汇票的“飞钱”。

交子、会子等纸币开始使用,逐渐取代不少汇兑业务。

钱铺等新式金融机构盛行起来。

除了传统借贷关系外,资本性借贷也有显著发展,出现了本票性质的庄票。

世界古代商业契约的发展

世界 古埃及:公元前3000年左右,契约广泛使用并受到法律保护

两河流域:公元前2600年左右,两河流域的人们已经使用契约。古巴比伦时期订立契约是普遍现象

(三)信贷

◎唐朝石染典买马契约

◎元代遂昌县大柘全氏契约文书(局部)

◎清朝契约

(四)商业契约

①商周时期:出现契约。

②汉朝以后:订立契约很普遍。凡涉及财产关系(如买卖、租佃、借贷等)和人身关系(如收养、雇佣、立嗣等)的事宜,当事人之间几乎都要订立契约。

③唐宋以后:应用更加广泛

&6& 古代契约发展的特点

(1)出现时间很早:中国在商周时期出现契约,古埃及在公元前3000年左右出现契约,两河流域在公元前2600年左右出现契约。

(2)应用范围广泛:契约在日常的经济与社会活动中普遍使用,几乎各种活动都要订立契约。

(3)政府国家保护:各类契约的订立往往通过政府相关部门承认,接受国家法律保护。

赋税制度:是中国历代王朝为巩固国家政权而向人民征课财物,调用劳动力的制度。赋税是国家财政的重要来源,也是国家宏观管理经济的重要手段,是为维护国家机器运转而强制征收的。主要包括税和役。

税

户税:以户为依据的财产税;

田赋:也叫田租,历代封建政府以田亩为征收依据的土地税;

丁税:也叫人头税,历代封建政府征收的以人丁为依据的人头税。

杂税:

役

徭役:以成年男子为依据,为封建国家无偿从事劳动的劳役。包括力役、兵役、和杂役;

(一)先秦时期

西周的贡赋制度

西周分封制下贡赋制度:诸侯的义务:缴纳贡赋;为王室服役

方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

——《孟子·滕文公上》

劳役地租

役重于赋

(二)秦汉

大致包括:田赋、人头税和徭役

1.田赋

秦朝

汉朝

税率极高,缴纳田地产量的三分之二(“收泰半之赋”)

税率降低。汉高祖:十五税一;汉景帝:三十税一

2.人头税:口赋、算赋

口赋 算赋

秦朝

汉朝

3.财产税:

车船税;商人和高利贷者征收算缗,对财产总额征收“税民资”

向人民征收极重的口赋

7-14岁每人每年缴20钱

汉武帝后加征3钱

15-56岁每人每年缴120钱,商人和奴婢的算赋钱加倍

(二)秦汉

4.徭役:

种类 役龄 役期 任务

我国封建社会完整的赋税徭役制度正式形成。

更卒

正卒

戍卒

秦朝男子17岁起役,后来汉昭帝改为23岁起役

法定服务期限是一个月

两年

一年

服役地点是在本郡或本县,承担修筑城垣、道路、河渠、宫室、陵寝,以及运输粮食等繁重劳动

到郡国和京城服兵役

到边塞屯戍

(二)秦汉

(三)隋唐时期:租调役——租庸调制——两税法

1、隋:租调役:

受田农民,每年必须交纳一定数量的租粟;

调(户税)帛或麻;

还必须服徭役和兵役。

隋朝沿用北魏以来的租调制,并规定“民年五十,免役收庸”,即50岁以上的男子,可以交纳一定数量的绢,以代替徭役,以庸代役的办法开始在部分受田农民中推行。

2.唐前期:租庸调制

租:成年男子每年向官府缴纳一定量的谷物;

调:缴纳定量的绢或布;

庸:服徭役的期限内,不去服役的可以纳绢或布代役。

(1)内容:

有田则有租,

有家则有调,

有身则有庸。

(三)隋唐时期:租调役——租庸调制——两税法

(2)基础:

国家向成年男子授田的均田制

①保证了农民生产时间,促进了农业发展;

②税收从劳役为主转变为实物为主;

③保障了财政收入。

(3)影响:

(三)隋唐时期:租调役——租庸调制——两税法

2.唐前期:租庸调制

由租调制到租庸调制的转变,标志着从劳役地租到实物地租转变,是我国古代赋税制度的重大改革。

3.唐中后期——两税法

(1)原因:

唐朝中期,土地兼并导致均田制遭到破坏,租庸调制无法推行,国家税收减少。

780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,废除租庸调,改行两税法。

(三)隋唐时期:租调役——租庸调制——两税法

(2)颁布:

(3)内容:

①量出为入:以国家财政支出确定赋税总额

②简化税目:地税(原来的租、庸、徭役);户税(原来的人头税、杂税)

③标准:按田亩征收地税——交粮

按人丁、资产征收户税——交钱

④定时:分夏秋两次征收。

⑤征收对象:主户、客户、行商

①简化税收名目,有利于减轻人民的负担,缓和社会矛盾;

(4)影响:

③改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,有利于改变贫富不均的现象;

⑤以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展。

⑥基本定时,规范税制

②扩大收税对象,有利于保证国家的财政收入;

④征税标准向资产为主转变,减轻了政府对农民的人身控制;

3.唐中后期——两税法

(1)承袭唐制,两税法 + 附加税

除了征收类似唐朝的庸一样的代役金外,还经常再派发各种徭役,可谓役上加役、役外加役。

(2)王安石变法采用募役法

①内容:百姓缴纳免疫钱、助役钱,官府募人代役。

②影响:减轻农民负担,促进农业发展,增加政府财政收入。反映了商品经济的发展,纳钱代役的推行有利于实物地租向货币地租转变。

北宋政治家王安石

(四)宋

役重扰民

元朝疆域图

(五)元

北方:丁税、地税(租庸调)

税粮之外有科差(代徭税)征收内容有包银、俸钞、丝料、户钞。一般按户摊征,并视情况有所区别,其时,力役、职役仍与科差并征。

南方:夏税、秋粮(两税法)

正统年间,江南部分税粮折银送北京“金花银”。

(六)明

1.明初:赋税分夏税、秋粮,米麦实物。

役是以人为对象征派的。

在征收内容上,主要是征收实物和劳役。

2.明中后期:一条鞭法

(1)原因:

①商品经济的发展;②白银流通量的增加;③土地兼并、统治危机

(2)内容:

(六)明

一条鞭法实行赋役杂合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。政府所需要的役,由政府从税银中拿出一部分统一雇人。

(3)影响:

第一,合并赋役,将田赋和各种名目的徭役,包括甲役、力役、杂役、力差、银差等合并为一,化繁为简,“役归于地,计亩征收”,使赋役统一于田亩,随夏秋二税一起征收。

第二,赋役合并,取消力役,役银编派由人丁和田亩分担。官府所需力役,由其出钱雇人应役,不得无偿征调。

第三,纳税形态,按规定除少数地区仍征收实物外,其他地区的田赋一律课征白银。

第四,以州县为单位计算赋役,各州县赋役总额不得减少,徭役编审改为一年一次,当地官府可视具体情况将丁田分摊于纳税户。

第五,地方献纳的土贡方物、上缴京库的岁需费用,以及本地存留,都悉数并在一条鞭法内课征。

第六,各户根据官府发给的赋役清单,将赋役银直接上纳于县府,即课征方式由民收民解改为官收官解。 ——整理自黄天华《中国税收制度史》

2.明中后期:一条鞭法

特点:①赋役合一 ②化繁为简

③按亩征税 ④以银交纳

⑤官收官解

①赋役合并,简化税目,有利于减轻人民负担,缓和了社会矛盾,一定程度上遏制了官员贪污腐败。

②把力役改为折银,使农民摆脱封建国家的劳役束缚,对封建国家的人身依附关系有所松弛

③赋役一概折银,促进了商品经济的发展。

④由实物为主到以货币为主转变,是我国赋税制度的一次大变革。

“滋生人丁,永不加赋”

规定以康熙五十年(1711年)全国的丁数为准,此后达到成丁年龄的,不再承担丁役。

摊丁入亩,是清朝政府将历代相沿的丁银分摊到田赋中征收的一种赋税制度,标志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。

(七)清

……废除人头税后,这种对“被征税”担心的消失,直接改变了古人的生育观念,中国由此进入第一波“人口大爆炸”时代,据统计,康熙二十四年,全国人口为1亿,到嘉庆十七年已到3.6亿,这仅仅花了127年时间。 ——摘编自《历史上影响中国人生活的四大改革》

摊丁入亩的意义:

摊丁入亩废除了中国历史上存在了约2000年的人头税,封建国家对百姓的人身控制进一步减弱;

隐蔽人口现象逐渐减少,促进了人口的增长;

有利于商品经济发展及资本主义萌芽发展;

减轻了无地或少地农民的负担,有利于经济恢复与发展;

税制的简化,有利于政府的征收。

(七)清

赋税制度演变趋势

(1)征税标准由以人丁为主逐步向以土地财产为主转变(两税法),直至取消人头税(摊丁入亩)。

(2)赋税形式由以实物为主到以货币为主(一条鞭法)。

(3)征税时间由不定时逐渐发展为基本定时(两税法)。

(4)税种由繁杂逐渐简化(一条鞭法)。

(5)农民由必须服徭役逐渐发展为纳绢代役(以“庸”为标志)。

(6)国家重农抑商,对商品征收重税。

①政治:影响政治格局,导致王朝更替

②经济:生产停滞,劳动力紧缺

③思想:冲击了旧的思想秩序,促进了新思想的萌芽

④社会层面:人口大量死亡,社会秩序混乱

⑤医学:客观上促进了医学与公共卫生的进步。

疫病产生的影响

(一)应对疫病

1.措施

工程 措施 重视公共卫生:组织人力清理污水、疏通井渠河道

医疗 措施 探索防治疫病的方法:采取各种方法预防疫病;东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用;发明了人痘接种

西汉后期,政府对疫病患者进行隔离;

隋唐时期,寺庙病坊也收治病人。

2.救治机构

(二)中医药的成就

1.古代医学的成就

(1)战国时扁鹊用望、闻、问、切四诊法进行诊断。

(2)《黄帝内经》是一部重要的中医基础理论著作。

(3)东汉晚期名医华佗创制麻醉药“麻沸散”。

(4)东汉晚期医学家张仲景著成《伤寒杂病论》,奠定了中医临床学的基础。

唐朝的《唐本草》,是世界上第一部由政府颁布的药典;

明朝李时珍著的《本草纲目》,被誉为“东方药学巨典”。

(6)针灸在中医治疗中发挥巨大作用。

(5)唐代医学家孙思邈著成《千金方》,被后人尊称

为“药王”。

(二)中医药的成就

1.古代医学的成就

2.古代药学的成就

第14讲 中国古代的商业贸易、

赋税制度与医疗卫生

课标要求

了解商业贸易的起源和古代商贸活动;

了解中外历史上货币发行和使用情况;

知道货币、信贷、商业契约等在日常生活中所扮演的角色;

了解中医药的主要成就。

1.商业贸易的起源

以物易物

(1)时间:原始社会后期。

(2)条件:生产力的进步→社会分工→产品剩余→私有制的产生→出现物物交换→在此基础上逐步发展起商业贸易

(一)古代的商业贸易

2.中国古代商业贸易的发展

原始社会末期,人们通过商业贸易,换取自己所需的物品。

(1)商朝:

出现了专门从事商品交换的商人和最早的人工货币,商业贸易遍及商代统治区域和周边地区,商业主要掌握在官府和贵族手里。

(2)西周:

工商食官:手工业者和商人在官府的控制下工作,专为官府和贵族服务

(一)古代的商业贸易

a.发展:货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通。

b.艰难:重农抑商政策;盐铁等商品的国家专卖制度;自给自足小农经济的限制。

(3)秦汉时期:艰难中有发展

2.中国古代商业贸易的发展

商人地位

变化

适应商品经济发展程度

生产力发展水平

现象

本质

上层建筑

经济基础/生产关系

生产力

铁犁牛耕

大量私田

直接原因

间接原因

根本原因

井田制瓦解

封建地主土地所有制建立

新兴地主阶级兴起壮大

官府控制商业的局面打破

2.古代中国商业贸易的发展

(4)春秋战国:

“工商食官”的格局被打破,

商人的社会地位有所提高,出现私商。

从两幅图中找出哪些体现唐朝商业特色的历史信息?

市署:专门管理市场交易的机构

1

店铺种类多,商品种类多,商业发达

2

波斯邸/收宝胡商:对外贸易发达

3

柜坊:专营货币信贷和存放的场所

4

(5)隋唐:商品经济不断发展,商业进一步繁荣

2.古代中国商业贸易的发展

【材料一】凡市,以日中击鼓三百下而众以会。日入前七刻,击钲三百下,散。 ——《唐六典》

【材料二】(南宋)临安(今杭州)大街买卖,昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者,又开店矣 。

——吴自牧《梦梁录》卷十三《夜市》

时间上:

日中为市(时间限制)

①早市夜市昼夜相接(打破时间限制)

(6)两宋时期:

2.古代中国商业贸易的发展

空间上:

严格的坊市界限(空间限制)

管理上:

市的交易有专人监管

③不受官府直接控制

2、中国古代商业贸易的发展

(6)两宋时期:

②坊市界限逐步被打破;

④城市的经济功能大大增强

(6)两宋时期:

2、中国古代商业贸易的发展

2.古代中国商业贸易的发展

为何出现上述变化?

市坊制度

变化

适应商品经济发展程度

生产力发展水平

现象

本质

上层建筑

经济基础/生产关系

生产力

农具发展

生产技术革新

作物改良

思想观念变化

文学艺术繁荣

交子的出现

政治法律制度

直接原因

间接原因

根本原因

农业手工业产品商品化程度

人身依附关系

对外贸易发达

(6)两宋时期:

农业商品化的发展首先表现为经济作物的广泛种植。陕南地区……尤以茶叶、蚕桑、棉花、烟草等作物的生产和经营最为突出。 成化三年(1467年),汉中“自宜德十年至今,岁办茶课积有六十万斤”,其茶业兴盛可见一斑。

——摘编自 吴宾《明清时期陕南农业商品化发展及其成因》

(7) 元明清:

①农产品和手工业产品的商品化程度加深;

②形成全国范围的商业贸易网络;

③地域性商人群体——商帮兴盛;

④白银作为货币广泛使用;

⑤出现专业化市镇

2.古代中国商业贸易的发展

市镇 景德镇 汉口镇 朱仙镇 佛山镇 盛泽镇(苏州) 乌泥泾镇(上海) 合溪镇(湖州)

主要行业 制瓷 交通 交通 冶铁 丝织 棉纺织 木炭

时间 特点

商朝

周朝

春秋战国

秦汉

隋唐

宋

元明清

出现了专门从事商品交换的商人,商业贸易遍及商朝统治区域和周边地区,商业主要掌握在官府和贵族手里。

工商食官制度

“工商食官”的格局被打破

货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通。

城市坊市分区制度逐步瓦解,商业进一步繁荣。

坊市界限被打破,商业活动超出了时间和空间限制。

(北宋出现夜市,晓市、草市、瓦子)

农产品和手工业产品的商品化程度加深,形成全国范围的商业贸易网络,地域性的商人群体——商帮兴盛。

中国古代商业发展特点:

1、商业发展依附于农业、手工业的发展,始终是农耕经济的补充,未能占据中国古代经济的主导地位;

2、商业市场形式多;

3、商业受官府控制色彩较浓,受重农抑商政策的束缚,商人社会地位较低;

4、政府对商业的控制逐步减少(宋朝是重要转折);

5、商人组织从宗族亲缘向地缘和业缘发展演变。

中国古代的商业贸易

(二)货币

1.货币的演进历程

(1)自然货币的产生

原因:商品经济发展到一定程度。

最早的货币:可能是海贝

二里头遗址出土海贝

(二)货币

1.货币的演进历程

(2)夏商时期:产生人工货币

“保德铜贝”是中国最早的金属铸币,号称中国青铜铸币之鼻祖,是中华5000年文化钱币之滥觞。1971年出土于山西省保德县林遮峪村的商墓中,故习称“保德铜贝”,距今有3000年历史。当时出土109枚,全部被国家收藏于山西省博物馆。

原因:①商品经济的进一步发展,货币需求增加;

②金属铸造技术日渐成熟;铜质地坚硬,易保存。

(3)春秋战国:币制混乱

思考:币制不统一的弊端?

1.货币的演进历程

(4)秦朝:统一货币为圆形方孔钱

材料:秦灭六国,“六合为一”,货币的混乱状态,给国家统一向各地征收赋税及各地区之间的商品经济交流都造成极大不便,不利于经济的发展和统一政权的巩固。……直到公元前210年才最终统一了全国货币。秦朝在统一币制的过程中不仅对货币的形、质、量有明确规定,而且严禁私人铸钱。……它是中国历史上首次在全国范围内统一币制,意义至为重大。 ——摘编自张诚《秦汉币制改革略论》

思考:秦朝币制改革的原因和意义?

原因:①战国时期,货币混乱;②秦朝完成国家统一;③经济发展和赋税征收的需要;④巩固政权的需要。

意义:①促进商品经济发展;②便利了经济管理和赋税征收;③有利于国家统一和政权巩固。

——从多元货币到统一币制

(二)货币

1.货币的演进历程

(5)汉武帝:五铢钱

——从地方铸币到中央铸币

汉武帝于元鼎四年(前113 年)将铸币权从各郡国收归中央政府,使中央政府对五铢进行统一铸造和发行。“于是悉令郡国无铸钱,专令上林三官铸。钱既多,而令天下非三官钱不得行,诸郡国所前铸钱皆废销之,输其铜三官。而民之铸钱益少,计其费不能相当,唯真工大奸乃盗为之。”五铢钱轻重合宜,自汉至隋七百余年,基本上行用不废。 ——摘编自《史记·平准书》

五铢钱

——从文书重量到通宝、元宝

材料: 唐武德四年(621年),在唐朝初步稳定国内局势后,唐高祖李渊下令“废五铢钱,行‘开元通宝’钱”。

开元通宝钱的铸行,使五铢钱退出了货币流通的领域。开元通宝钱制把货币的单位由金属重量的直接标示改为纯粹的货币符号,开创了中国货币史上以“通宝”、“元宝”等作为铸币标示的货币系统。

其次,秦汉以来的衡量系统,以二十四铢为一两,而开元通宝钱十枚重量,恰为一两,平均每枚钱重七三克。开元通宝钱的大小轻重成为唐以后历代铸币的基本标准,以十钱为一两的衡量单位逐步形成。……开元通宝是唐朝统治200多年的主要流通货币,而且影响了中国1000多年钱币的形制。——摘编自白寿彝《中国通史》

1.货币的演进历程

(6)唐代开元通宝

交换的发达,促进了货币流通量的增加。北宋除铜、铁钱外,金银也作为半流通性货币,租税的征收、官俸的发给和对外贾易都使用银两。北宋的铜钱尽管铸造的比过去多,但“钱荒却十分严重。为此,政府规定四川等地只能用铁钱流通.由于携带不方便,10世纪末,成都出现了所谓的“交子铺”,发行纸币代替铁钱。1023年,北宋政府看到发行交子有利可图,遂正式创立“交子务”,改交子为官办,以36万贯铁钱作准备金,定期发行,限额125万余贯,流通区域仍限于四川。--摘编自朱绍侯等《中国古代史》

——从金属货币至纸币

交子与宋朝后来发行的其他纸币,都是作为辅币,与铜钱兼行。

两宋:交子、会子

(7)宋元

1.货币的演进历程

元朝将纸币作为单一流通货币来发行,称为“钞”

元末滥印纸钞,导致恶性通货膨胀,财政崩溃。

至元十三年(1276年),元世祖对币制进行改革:收兑江南当时流通的纸币,即南宋的关子、会子,禁用铜钱,中统钞也由木版印刷改为铜版印刷。元世祖不仅统一全国的纸币,还颁布比较完整的纸币管理制度,是我国历史上第一个纸币条例。

——摘编自彭信威《中国货币史》

1.货币的演进历程

(7)宋元

——从金属货币至纸币

元朝:钞

(9)清:承认白银法定货币地位,与铜钱兼用

——从纸币宝钞到白银货币化

碎银

1.货币的演进历程

明初:铜钱与纸币并行

明中期起:白银逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段,物价也多以银两计算。

(8)明:

(1)晚清:开始铸造

(2)民国:以银元为法定货币

晚清银元—龙洋

民国银元(孙小头)

民国银元(袁大头)

近代货币的演进

1、银元

2、法币

(1)发行:

1935年,国民政府实行法币改革,规定由中央银行、中国银行、交通银行(后加上中国农民银行)发行的钞票为法币,并禁止银元的流通,将白银收为国有。

(2)废弃:

在抗日战争和解放战争期间,法币急剧贬值,最终彻底崩溃。

1935年国民政府:法币

3、金圆券、银圆券

近代货币的演进

抗日战争和解放战争时期:法币急剧贬值,最终彻底崩溃;战乱频繁,国民政府需增加财政支出。

国民政府被迫于1948年再次进行币制改革,开始发行金圆券,贬值速度比法币更快,民间自动重新使用银元。国民政府又发行银圆券,仍以失败告终。

在民国,一个亿真是个小目标!

满大街都是百万富翁。

一碗米饭两万块!

中国现代货币——人民币的发行

(1)1948在石家庄成立中国人民银行, 开始统一发行人民币;

(2)新中国成立后,人民币成为中华人民共和国的法定货币。

(3)人民币先后共发行了五套,

(4)形成纸币与金属币、普通纪念币与贵金属纪念币等多品种、多系列的货币体系。

二里头遗址

中国货币的演进历程

海贝

商 铜铸币

秦 半两

汉 五铢钱

元 宝钞

明清 白银

民国 币制改革

唐 开元通宝

北宋 交子

新中国 人民币

1.由自然货币向人工货币的演变(铜贝)

2.由多元货币向统一币制的演变 (秦半两)

3.由地方铸币向中央铸币的演变(五铢钱)

4.由文书重量向通宝、元宝的演变(开元通宝)

5.由金属货币向纸币向白银的演变(交子、银元)

6.由手工铸币向机器制币的演变(光绪银元、人民币)

中国古代货币演变的趋势

探究影响货币演变的因素?

(二)货币

2、货币的意义

(1)作为衡量商品价值的一般等价物,货币的使用便利了商品交换和流通,并成为财富的象征;

(2)货币促使商业的功能由最初的互补余缺向逐利增财转化。

P39【史料阅读】

钱之为体,有乾坤之象,内则其方,外则其圆,其积如山,其流如川……亲之如兄,字曰“孔方”,失之则贫弱,得之则富昌。无翼而飞,无足而走,解严毅之颜,开难发之口。钱多者处前,钱少者居后。处前者为君长,在后者为臣仆。君长者丰衍而有余,臣仆者穷竭而不足。

——鲁褒《钱神论》

体现了中国古代对货币的崇拜

揭示出货币对传统儒家标榜的人生价值观念和扭曲。

(二)货币

(三)信贷

西周

春秋时期

唐朝

宋代

明朝中期

清朝

《周礼》中已经有了借贷纠纷的记载。

实物信贷形式已经比较普遍,并出现了货币信贷

由存贷款发展到汇兑,出现了类似现代汇票的“飞钱”。

交子、会子等纸币开始使用,逐渐取代不少汇兑业务。

钱铺等新式金融机构盛行起来。

除了传统借贷关系外,资本性借贷也有显著发展,出现了本票性质的庄票。

世界古代商业契约的发展

世界 古埃及:公元前3000年左右,契约广泛使用并受到法律保护

两河流域:公元前2600年左右,两河流域的人们已经使用契约。古巴比伦时期订立契约是普遍现象

(三)信贷

◎唐朝石染典买马契约

◎元代遂昌县大柘全氏契约文书(局部)

◎清朝契约

(四)商业契约

①商周时期:出现契约。

②汉朝以后:订立契约很普遍。凡涉及财产关系(如买卖、租佃、借贷等)和人身关系(如收养、雇佣、立嗣等)的事宜,当事人之间几乎都要订立契约。

③唐宋以后:应用更加广泛

&6& 古代契约发展的特点

(1)出现时间很早:中国在商周时期出现契约,古埃及在公元前3000年左右出现契约,两河流域在公元前2600年左右出现契约。

(2)应用范围广泛:契约在日常的经济与社会活动中普遍使用,几乎各种活动都要订立契约。

(3)政府国家保护:各类契约的订立往往通过政府相关部门承认,接受国家法律保护。

赋税制度:是中国历代王朝为巩固国家政权而向人民征课财物,调用劳动力的制度。赋税是国家财政的重要来源,也是国家宏观管理经济的重要手段,是为维护国家机器运转而强制征收的。主要包括税和役。

税

户税:以户为依据的财产税;

田赋:也叫田租,历代封建政府以田亩为征收依据的土地税;

丁税:也叫人头税,历代封建政府征收的以人丁为依据的人头税。

杂税:

役

徭役:以成年男子为依据,为封建国家无偿从事劳动的劳役。包括力役、兵役、和杂役;

(一)先秦时期

西周的贡赋制度

西周分封制下贡赋制度:诸侯的义务:缴纳贡赋;为王室服役

方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

——《孟子·滕文公上》

劳役地租

役重于赋

(二)秦汉

大致包括:田赋、人头税和徭役

1.田赋

秦朝

汉朝

税率极高,缴纳田地产量的三分之二(“收泰半之赋”)

税率降低。汉高祖:十五税一;汉景帝:三十税一

2.人头税:口赋、算赋

口赋 算赋

秦朝

汉朝

3.财产税:

车船税;商人和高利贷者征收算缗,对财产总额征收“税民资”

向人民征收极重的口赋

7-14岁每人每年缴20钱

汉武帝后加征3钱

15-56岁每人每年缴120钱,商人和奴婢的算赋钱加倍

(二)秦汉

4.徭役:

种类 役龄 役期 任务

我国封建社会完整的赋税徭役制度正式形成。

更卒

正卒

戍卒

秦朝男子17岁起役,后来汉昭帝改为23岁起役

法定服务期限是一个月

两年

一年

服役地点是在本郡或本县,承担修筑城垣、道路、河渠、宫室、陵寝,以及运输粮食等繁重劳动

到郡国和京城服兵役

到边塞屯戍

(二)秦汉

(三)隋唐时期:租调役——租庸调制——两税法

1、隋:租调役:

受田农民,每年必须交纳一定数量的租粟;

调(户税)帛或麻;

还必须服徭役和兵役。

隋朝沿用北魏以来的租调制,并规定“民年五十,免役收庸”,即50岁以上的男子,可以交纳一定数量的绢,以代替徭役,以庸代役的办法开始在部分受田农民中推行。

2.唐前期:租庸调制

租:成年男子每年向官府缴纳一定量的谷物;

调:缴纳定量的绢或布;

庸:服徭役的期限内,不去服役的可以纳绢或布代役。

(1)内容:

有田则有租,

有家则有调,

有身则有庸。

(三)隋唐时期:租调役——租庸调制——两税法

(2)基础:

国家向成年男子授田的均田制

①保证了农民生产时间,促进了农业发展;

②税收从劳役为主转变为实物为主;

③保障了财政收入。

(3)影响:

(三)隋唐时期:租调役——租庸调制——两税法

2.唐前期:租庸调制

由租调制到租庸调制的转变,标志着从劳役地租到实物地租转变,是我国古代赋税制度的重大改革。

3.唐中后期——两税法

(1)原因:

唐朝中期,土地兼并导致均田制遭到破坏,租庸调制无法推行,国家税收减少。

780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,废除租庸调,改行两税法。

(三)隋唐时期:租调役——租庸调制——两税法

(2)颁布:

(3)内容:

①量出为入:以国家财政支出确定赋税总额

②简化税目:地税(原来的租、庸、徭役);户税(原来的人头税、杂税)

③标准:按田亩征收地税——交粮

按人丁、资产征收户税——交钱

④定时:分夏秋两次征收。

⑤征收对象:主户、客户、行商

①简化税收名目,有利于减轻人民的负担,缓和社会矛盾;

(4)影响:

③改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,有利于改变贫富不均的现象;

⑤以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展。

⑥基本定时,规范税制

②扩大收税对象,有利于保证国家的财政收入;

④征税标准向资产为主转变,减轻了政府对农民的人身控制;

3.唐中后期——两税法

(1)承袭唐制,两税法 + 附加税

除了征收类似唐朝的庸一样的代役金外,还经常再派发各种徭役,可谓役上加役、役外加役。

(2)王安石变法采用募役法

①内容:百姓缴纳免疫钱、助役钱,官府募人代役。

②影响:减轻农民负担,促进农业发展,增加政府财政收入。反映了商品经济的发展,纳钱代役的推行有利于实物地租向货币地租转变。

北宋政治家王安石

(四)宋

役重扰民

元朝疆域图

(五)元

北方:丁税、地税(租庸调)

税粮之外有科差(代徭税)征收内容有包银、俸钞、丝料、户钞。一般按户摊征,并视情况有所区别,其时,力役、职役仍与科差并征。

南方:夏税、秋粮(两税法)

正统年间,江南部分税粮折银送北京“金花银”。

(六)明

1.明初:赋税分夏税、秋粮,米麦实物。

役是以人为对象征派的。

在征收内容上,主要是征收实物和劳役。

2.明中后期:一条鞭法

(1)原因:

①商品经济的发展;②白银流通量的增加;③土地兼并、统治危机

(2)内容:

(六)明

一条鞭法实行赋役杂合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。政府所需要的役,由政府从税银中拿出一部分统一雇人。

(3)影响:

第一,合并赋役,将田赋和各种名目的徭役,包括甲役、力役、杂役、力差、银差等合并为一,化繁为简,“役归于地,计亩征收”,使赋役统一于田亩,随夏秋二税一起征收。

第二,赋役合并,取消力役,役银编派由人丁和田亩分担。官府所需力役,由其出钱雇人应役,不得无偿征调。

第三,纳税形态,按规定除少数地区仍征收实物外,其他地区的田赋一律课征白银。

第四,以州县为单位计算赋役,各州县赋役总额不得减少,徭役编审改为一年一次,当地官府可视具体情况将丁田分摊于纳税户。

第五,地方献纳的土贡方物、上缴京库的岁需费用,以及本地存留,都悉数并在一条鞭法内课征。

第六,各户根据官府发给的赋役清单,将赋役银直接上纳于县府,即课征方式由民收民解改为官收官解。 ——整理自黄天华《中国税收制度史》

2.明中后期:一条鞭法

特点:①赋役合一 ②化繁为简

③按亩征税 ④以银交纳

⑤官收官解

①赋役合并,简化税目,有利于减轻人民负担,缓和了社会矛盾,一定程度上遏制了官员贪污腐败。

②把力役改为折银,使农民摆脱封建国家的劳役束缚,对封建国家的人身依附关系有所松弛

③赋役一概折银,促进了商品经济的发展。

④由实物为主到以货币为主转变,是我国赋税制度的一次大变革。

“滋生人丁,永不加赋”

规定以康熙五十年(1711年)全国的丁数为准,此后达到成丁年龄的,不再承担丁役。

摊丁入亩,是清朝政府将历代相沿的丁银分摊到田赋中征收的一种赋税制度,标志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。

(七)清

……废除人头税后,这种对“被征税”担心的消失,直接改变了古人的生育观念,中国由此进入第一波“人口大爆炸”时代,据统计,康熙二十四年,全国人口为1亿,到嘉庆十七年已到3.6亿,这仅仅花了127年时间。 ——摘编自《历史上影响中国人生活的四大改革》

摊丁入亩的意义:

摊丁入亩废除了中国历史上存在了约2000年的人头税,封建国家对百姓的人身控制进一步减弱;

隐蔽人口现象逐渐减少,促进了人口的增长;

有利于商品经济发展及资本主义萌芽发展;

减轻了无地或少地农民的负担,有利于经济恢复与发展;

税制的简化,有利于政府的征收。

(七)清

赋税制度演变趋势

(1)征税标准由以人丁为主逐步向以土地财产为主转变(两税法),直至取消人头税(摊丁入亩)。

(2)赋税形式由以实物为主到以货币为主(一条鞭法)。

(3)征税时间由不定时逐渐发展为基本定时(两税法)。

(4)税种由繁杂逐渐简化(一条鞭法)。

(5)农民由必须服徭役逐渐发展为纳绢代役(以“庸”为标志)。

(6)国家重农抑商,对商品征收重税。

①政治:影响政治格局,导致王朝更替

②经济:生产停滞,劳动力紧缺

③思想:冲击了旧的思想秩序,促进了新思想的萌芽

④社会层面:人口大量死亡,社会秩序混乱

⑤医学:客观上促进了医学与公共卫生的进步。

疫病产生的影响

(一)应对疫病

1.措施

工程 措施 重视公共卫生:组织人力清理污水、疏通井渠河道

医疗 措施 探索防治疫病的方法:采取各种方法预防疫病;东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用;发明了人痘接种

西汉后期,政府对疫病患者进行隔离;

隋唐时期,寺庙病坊也收治病人。

2.救治机构

(二)中医药的成就

1.古代医学的成就

(1)战国时扁鹊用望、闻、问、切四诊法进行诊断。

(2)《黄帝内经》是一部重要的中医基础理论著作。

(3)东汉晚期名医华佗创制麻醉药“麻沸散”。

(4)东汉晚期医学家张仲景著成《伤寒杂病论》,奠定了中医临床学的基础。

唐朝的《唐本草》,是世界上第一部由政府颁布的药典;

明朝李时珍著的《本草纲目》,被誉为“东方药学巨典”。

(6)针灸在中医治疗中发挥巨大作用。

(5)唐代医学家孙思邈著成《千金方》,被后人尊称

为“药王”。

(二)中医药的成就

1.古代医学的成就

2.古代药学的成就

同课章节目录