第12课 辽宋夏金元的文化 课件(共25张PPT)--2024届高考统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 第12课 辽宋夏金元的文化 课件(共25张PPT)--2024届高考统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-01 10:47:37 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第 12 课

课程标准:认识辽宋夏金元在文化方面的新变化。

辽宋夏金元的文化

1.宋代儒学的复兴—理学(背景、观点、评价、特点)

2.宋元时期文学艺术、科技、少数民族汉字的发展(概况、原因)

应运而生

百家争鸣

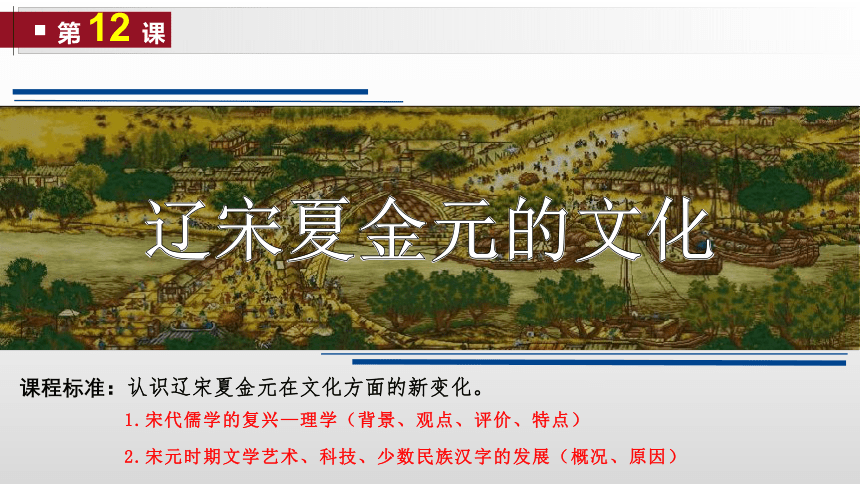

一.宋代儒学的复兴—理学兴起

春秋

儒家思想的演变历程:

魏晋南北朝

正统思想

遭到打击

西汉武帝

秦朝

战国

宋明

面临挑战

隋唐

三教并存

明清之际

复兴—理学

批判继承

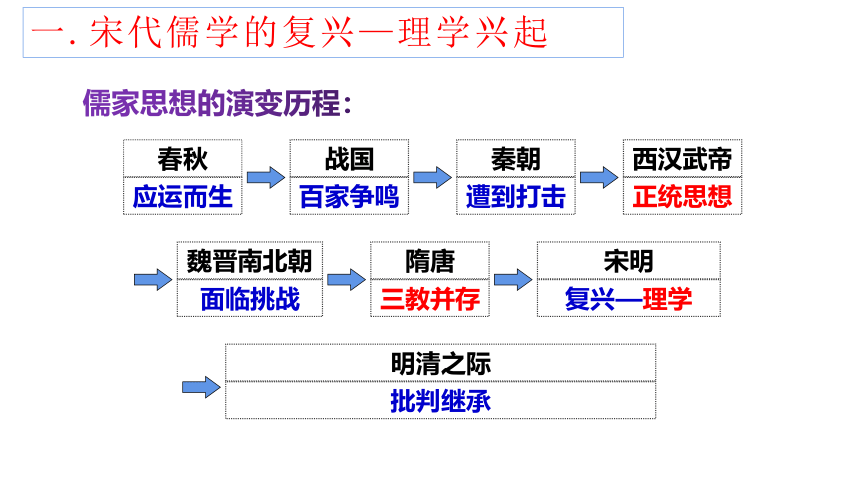

◆传统儒学的困境

五代之乱,君不君,臣不臣,父不父,子不子……而天理几乎灭矣。

—欧阳修《新五代史》

今之学者有三弊:一溺于文章,二牵于训诂,三惑于异端。

—《二程遗书》

困境三:传统儒学日益僵化,缺乏创新与活力。

困境二:佛道盛行,冲击儒家地位。

困境一:社会动荡,冲击儒家构建的统治秩序。

1.儒学复兴的背景

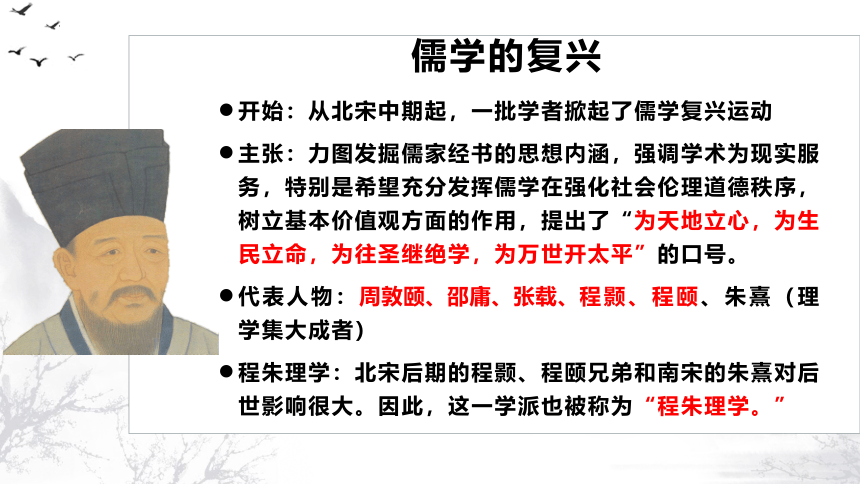

儒学的复兴

开始:从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动

主张:力图发掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务,特别是希望充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序,树立基本价值观方面的作用,提出了“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的口号。

代表人物:周敦颐、邵庸、张载、程颢、程颐、朱熹(理学集大成者)

程朱理学:北宋后期的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹对后世影响很大。因此,这一学派也被称为“程朱理学。”

含义:

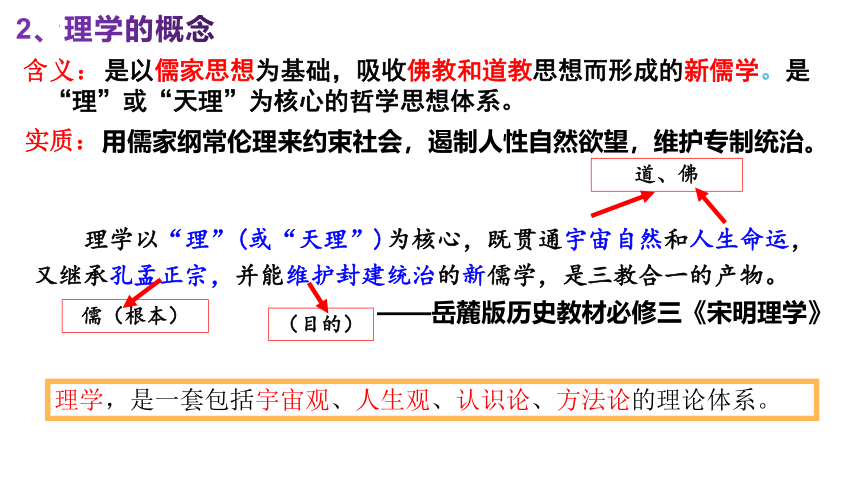

理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学,是三教合一的产物。

——岳麓版历史教材必修三《宋明理学》

道、佛

儒(根本)

(目的)

是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想而形成的新儒学。是“理”或“天理”为核心的哲学思想体系。

用儒家纲常伦理来约束社会,遏制人性自然欲望,维护专制统治。

2、理学的概念

理学,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

实质:

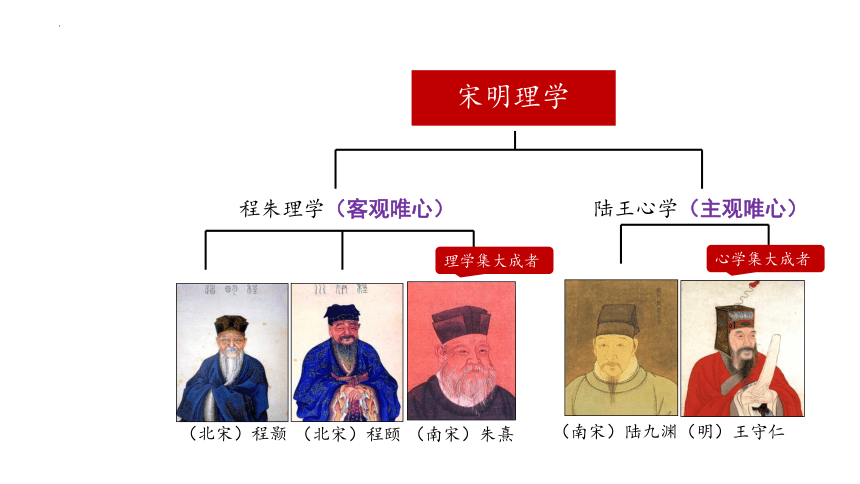

(北宋)程颢

(北宋)程颐

(南宋)朱熹

(南宋)陆九渊

(明)王守仁

程朱理学(客观唯心)

陆王心学(主观唯心)

理学集大成者

心学集大成者

宋明理学

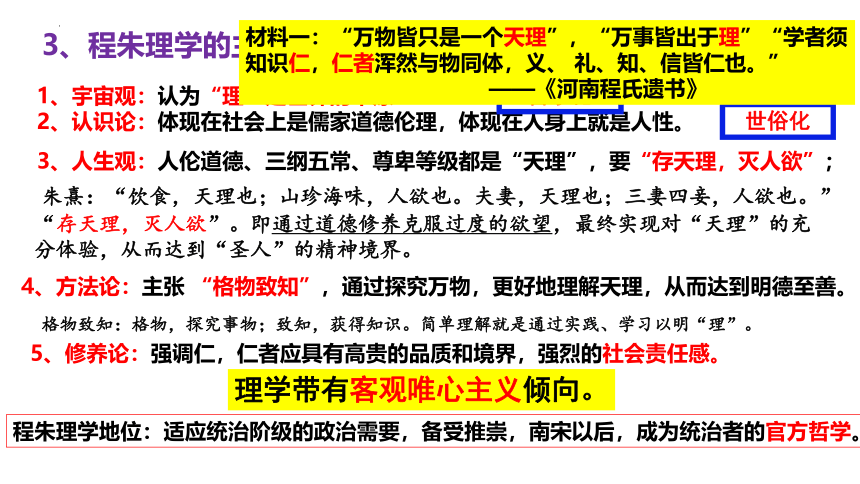

3、程朱理学的主要观点

1、宇宙观:认为“理”是世界的本原

2、认识论:体现在社会上是儒家道德伦理,体现在人身上就是人性。

3、人生观:人伦道德、三纲五常、尊卑等级都是“天理”,要“存天理,灭人欲”;

4、方法论:主张 “格物致知”,通过探究万物,更好地理解天理,从而达到明德至善。

5、修养论:强调仁,仁者应具有高贵的品质和境界,强烈的社会责任感。

程朱理学地位:适应统治阶级的政治需要,备受推崇,南宋以后,成为统治者的官方哲学。

哲学化

世俗化

朱熹:“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。”

“存天理,灭人欲”。即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界。

格物致知:格物,探究事物;致知,获得知识。简单理解就是通过实践、学习以明“理”。

理学带有客观唯心主义倾向。

材料一:“万物皆只是一个天理”,“万事皆出于理”“学者须知识仁,仁者浑然与物同体,义、 礼、知、信皆仁也。”

——《河南程氏遗书》

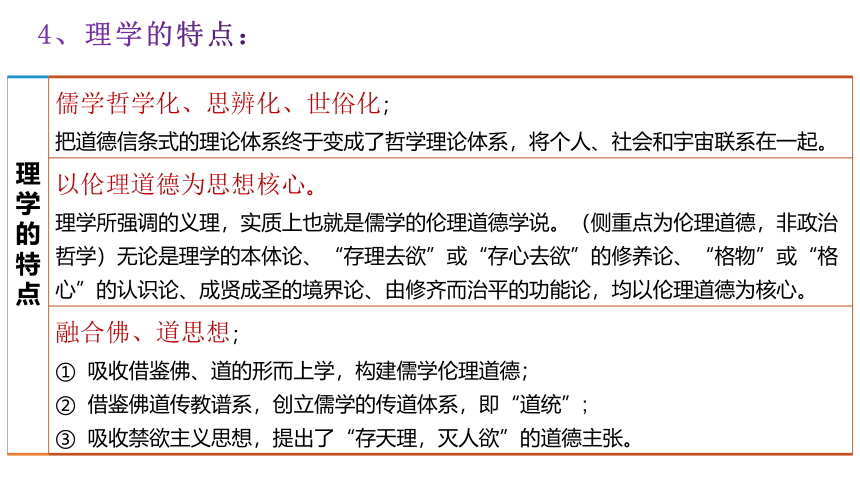

理学的特点 儒学哲学化、思辨化、世俗化;

把道德信条式的理论体系终于变成了哲学理论体系,将个人、社会和宇宙联系在一起。

以伦理道德为思想核心。

理学所强调的义理,实质上也就是儒学的伦理道德学说。(侧重点为伦理道德,非政治哲学)无论是理学的本体论、“存理去欲”或“存心去欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论、成贤成圣的境界论、由修齐而治平的功能论,均以伦理道德为核心。

融合佛、道思想;

吸收借鉴佛、道的形而上学,构建儒学伦理道德;

借鉴佛道传教谱系,创立儒学的传道体系,即“道统”;

吸收禁欲主义思想,提出了“存天理,灭人欲”的道德主张。

4、理学的特点:

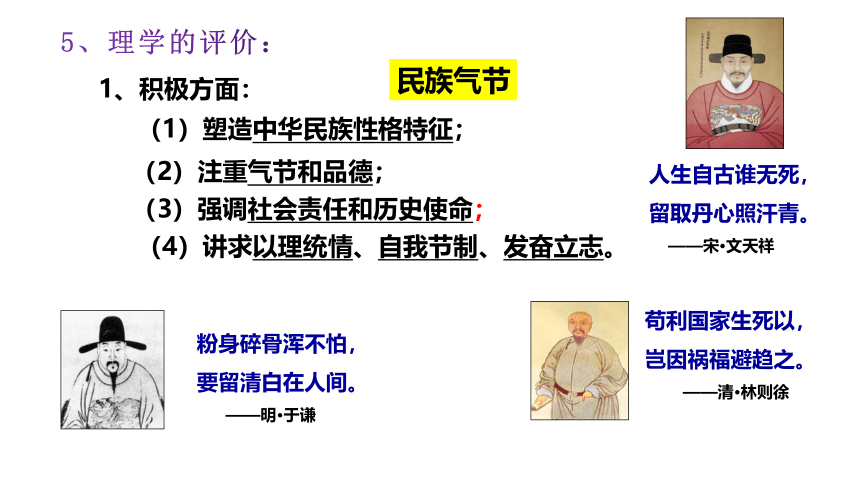

1、积极方面:

(1)塑造中华民族性格特征;

(2)注重气节和品德;

(3)强调社会责任和历史使命;

(4)讲求以理统情、自我节制、发奋立志。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——宋·文天祥

粉身碎骨浑不怕,

要留清白在人间。

——明·于谦

苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。

——清·林则徐

民族气节

5、理学的评价:

2、消极方面:

(1)用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。

(2)存在着尊卑等级观念、重男轻女观念、重礼轻法、重义轻利观念,以及轻视个体自由和轻视自然科学等观念。

三从四德: “三从” :在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” :妇德、妇言、妇容、妇功

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”;“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

“饿死事小,失节事大。”

“存天理,灭人欲。”

以理杀人

安徽歙县贞节牌坊

特点 代表

宋词

元曲 散曲

杂剧

宋元话本

书法

绘画

句子长短不等,配乐歌唱,分不同的词牌,有固定格式

豪放派:苏轼、辛弃疾

婉约派:柳永、李清照

更灵活、更通俗的长短句,可配乐演唱

元杂剧标志着古代戏曲的成熟

代表:关汉卿、王实甫

白朴、郑光祖

说书用的底本,早期的白话小说

追求个性、不拘法度

山水画为主,不强调写实,注重意境和笔墨情趣;民间风俗画

二、文学艺术

阅读课本第67--68页内容,了解宋元时期文学艺术取得的成就。

易错点提示:

元曲≠元杂剧,元曲包括散曲与杂剧,杂剧=散曲+音乐、舞蹈、表演、对白

特点:逐渐平民化、世俗化、个性化;注重个人主观性情的抒发。

米芾:《苕溪诗卷》

黄庭坚《花气熏人帖》

宋徽宗:瘦金体

苏轼:《中山松醪赋》

书法:从规矩森严的唐人之法到追求个性的宋人之意

宋四家:苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄

原因:

理学的兴起,文人更注重内心的修养;

重文轻武的国策,文人阶层壮大。

书法

北宋范宽《溪山行旅图》

北宋李成《晴峦萧寺图》

宋代重文轻武的国策,文艺的大众化、世俗化;理学的兴起使人们更注重内心的修养。

山水画成为画寄托思绪情怀的方式。风俗画的代表是北宋张择端的《清明上河图》;山水画:注重意境,有意无法。

北宋 张择端《清明上河图》局部

绘画

元代黄公望《富春山居图》

文人画

元 王冕 《墨梅》

山水画

风俗画

花鸟画

北宋 张择端《清明上河图》(局部)

北宋·赵佶《竹雀图》

绘画:不强调写实,注重意境和笔墨情趣。

领域 成就

三大发明 印刷术 雕版印刷普及,北宋毕昇发明了活字印刷术

火药 大量制造并用于军事,发展为爆炸型火器和管形射击火器

指南针 用人工磁化的方法造出的指南针,广泛应用于航海。

科学家 北宋 沈括 《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

元 郭守敬 设计和监制多种天文观测仪器,主持全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》,其中测定的数据在当时世界上处于领先地位

元王祯 《农书》集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富

三、科技

阅读课本第68页内容,了解宋元时期科技取得的成就。

这一时期实践经验总结性领先的中国古代科技始终保持服务于小农经济的发展特征。

三大发明

三个人物

火

药

火药大量制造并用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器。

印刷术

推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

指

南

针

促进了远洋航行,迎来了地理大发现的时代。

三大发明对世界的影响

火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成了新教的工具,总的来说变成了科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机械、自然力和科学的运用》

元代多元文化的并存融汇,的确是隋唐文化多样化的繁荣鼎盛以后的又ー段值得称道的现象。开放多元文化的并存推动了各民族间文化的交融,从而促进了中华民族的深度融合与发展。

李治安:《元史十八讲》,北京:中华书局,2014年,230页

女真文

西夏文

契丹文

蒙古文

辽代契丹人创制的文字

12世纪金国建立后创制

西夏党项族创制的文字

畏兀体蒙古文;

拼音符号,

拼写蒙古语。

以下文字的共通之处?

在汉字基础上创制,

同时保留本民族个性

四、少数民族文字

多元一体,相互交融

汉文化主体性

民族多样性

宋元时期文化繁荣的原因

(1)民族交融:宋朝结束了五代十国的分裂局面,而元朝则统一了全国,稳定的社会环境,有利于在民族的交融中迸发出文化的辉煌火花。

(2)国家政策:宋朝文化繁荣的原因在于它独特的重文轻武的政策;元朝的文化繁荣是科举制度被极度破坏下的产物,由于元朝的民族高压政策,大多数汉族文人在官场失意的情况下转而从事曲艺、诗词的创作,所以元朝的曲艺得到了很大的发展。

(3)科技的影响:宋元时期,四大发明中的活字印刷术、指南针、火药得到进一步发展。当时中国的科技处于世界领先地位,囊括天文、地理、医学、数学……中国的科技文化形成空前繁荣的局面。

(4)对外交流:宋元时期对外交流十分频繁,对外政策开明,文化上海纳百川,有

利于促进繁荣。

实质:一定时期的文化是一定时期政治经济的反映, 也会影响一定时期的政治经济。

课堂总结

(2019·海南高考·5)明朝王世贞从是否适合配乐演唱的角度分析文学的发展创新,认为“词不快北耳而后有北曲,北曲不谐南耳而后有南曲”,“曲者,词之变”。他所描述的这一中国古代文化艺术现象发生于( )

A.南北朝 B.唐朝 C.北宋 D.元朝

D

(2013·新课标全国Ⅰ卷高考)自汉至唐,儒学被奉为“周(公)孔之道”,宋代以后儒学多被称作“孔孟之道”,促成这一变化的是

A.宗法血缘制度逐渐瓦解

B.仁政理念深入人心

C.程朱理学成为统治思想

D.陆王心学日益兴起

C

(2018.11·浙江高考·6)古代理学家所提倡的“慎思明辨,格物致知”,旨在强调( )

A.知行合一

B.本心即天理

C.穿衣吃饭即是人伦物理

D.日积月累与循序渐进

D

(2021·新课标全国甲卷高考)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A. 淡化婚姻中的宗族观念

B. 意图维护礼教纲常

C. 背离政府对民俗的引导

D. 促成婚姻习俗变革

B

(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·42)

材料 关于宋代历史,海内外学者著述颇丰,叙述各有侧重,如《儒家统治的时代:宋的转型》《中国思想与宗教的奔流:宋朝》 《宋史:文治昌盛与武功弱势》等,这些书名反映了作者对时代特征的理解。

结合所学知识,就中国古代某一历史时期,自拟一个能够反映其时代特征的书名,并运用具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰。)

第 12 课

课程标准:认识辽宋夏金元在文化方面的新变化。

辽宋夏金元的文化

1.宋代儒学的复兴—理学(背景、观点、评价、特点)

2.宋元时期文学艺术、科技、少数民族汉字的发展(概况、原因)

应运而生

百家争鸣

一.宋代儒学的复兴—理学兴起

春秋

儒家思想的演变历程:

魏晋南北朝

正统思想

遭到打击

西汉武帝

秦朝

战国

宋明

面临挑战

隋唐

三教并存

明清之际

复兴—理学

批判继承

◆传统儒学的困境

五代之乱,君不君,臣不臣,父不父,子不子……而天理几乎灭矣。

—欧阳修《新五代史》

今之学者有三弊:一溺于文章,二牵于训诂,三惑于异端。

—《二程遗书》

困境三:传统儒学日益僵化,缺乏创新与活力。

困境二:佛道盛行,冲击儒家地位。

困境一:社会动荡,冲击儒家构建的统治秩序。

1.儒学复兴的背景

儒学的复兴

开始:从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动

主张:力图发掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务,特别是希望充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序,树立基本价值观方面的作用,提出了“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的口号。

代表人物:周敦颐、邵庸、张载、程颢、程颐、朱熹(理学集大成者)

程朱理学:北宋后期的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹对后世影响很大。因此,这一学派也被称为“程朱理学。”

含义:

理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学,是三教合一的产物。

——岳麓版历史教材必修三《宋明理学》

道、佛

儒(根本)

(目的)

是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想而形成的新儒学。是“理”或“天理”为核心的哲学思想体系。

用儒家纲常伦理来约束社会,遏制人性自然欲望,维护专制统治。

2、理学的概念

理学,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

实质:

(北宋)程颢

(北宋)程颐

(南宋)朱熹

(南宋)陆九渊

(明)王守仁

程朱理学(客观唯心)

陆王心学(主观唯心)

理学集大成者

心学集大成者

宋明理学

3、程朱理学的主要观点

1、宇宙观:认为“理”是世界的本原

2、认识论:体现在社会上是儒家道德伦理,体现在人身上就是人性。

3、人生观:人伦道德、三纲五常、尊卑等级都是“天理”,要“存天理,灭人欲”;

4、方法论:主张 “格物致知”,通过探究万物,更好地理解天理,从而达到明德至善。

5、修养论:强调仁,仁者应具有高贵的品质和境界,强烈的社会责任感。

程朱理学地位:适应统治阶级的政治需要,备受推崇,南宋以后,成为统治者的官方哲学。

哲学化

世俗化

朱熹:“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。”

“存天理,灭人欲”。即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界。

格物致知:格物,探究事物;致知,获得知识。简单理解就是通过实践、学习以明“理”。

理学带有客观唯心主义倾向。

材料一:“万物皆只是一个天理”,“万事皆出于理”“学者须知识仁,仁者浑然与物同体,义、 礼、知、信皆仁也。”

——《河南程氏遗书》

理学的特点 儒学哲学化、思辨化、世俗化;

把道德信条式的理论体系终于变成了哲学理论体系,将个人、社会和宇宙联系在一起。

以伦理道德为思想核心。

理学所强调的义理,实质上也就是儒学的伦理道德学说。(侧重点为伦理道德,非政治哲学)无论是理学的本体论、“存理去欲”或“存心去欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论、成贤成圣的境界论、由修齐而治平的功能论,均以伦理道德为核心。

融合佛、道思想;

吸收借鉴佛、道的形而上学,构建儒学伦理道德;

借鉴佛道传教谱系,创立儒学的传道体系,即“道统”;

吸收禁欲主义思想,提出了“存天理,灭人欲”的道德主张。

4、理学的特点:

1、积极方面:

(1)塑造中华民族性格特征;

(2)注重气节和品德;

(3)强调社会责任和历史使命;

(4)讲求以理统情、自我节制、发奋立志。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——宋·文天祥

粉身碎骨浑不怕,

要留清白在人间。

——明·于谦

苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。

——清·林则徐

民族气节

5、理学的评价:

2、消极方面:

(1)用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。

(2)存在着尊卑等级观念、重男轻女观念、重礼轻法、重义轻利观念,以及轻视个体自由和轻视自然科学等观念。

三从四德: “三从” :在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” :妇德、妇言、妇容、妇功

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”;“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

“饿死事小,失节事大。”

“存天理,灭人欲。”

以理杀人

安徽歙县贞节牌坊

特点 代表

宋词

元曲 散曲

杂剧

宋元话本

书法

绘画

句子长短不等,配乐歌唱,分不同的词牌,有固定格式

豪放派:苏轼、辛弃疾

婉约派:柳永、李清照

更灵活、更通俗的长短句,可配乐演唱

元杂剧标志着古代戏曲的成熟

代表:关汉卿、王实甫

白朴、郑光祖

说书用的底本,早期的白话小说

追求个性、不拘法度

山水画为主,不强调写实,注重意境和笔墨情趣;民间风俗画

二、文学艺术

阅读课本第67--68页内容,了解宋元时期文学艺术取得的成就。

易错点提示:

元曲≠元杂剧,元曲包括散曲与杂剧,杂剧=散曲+音乐、舞蹈、表演、对白

特点:逐渐平民化、世俗化、个性化;注重个人主观性情的抒发。

米芾:《苕溪诗卷》

黄庭坚《花气熏人帖》

宋徽宗:瘦金体

苏轼:《中山松醪赋》

书法:从规矩森严的唐人之法到追求个性的宋人之意

宋四家:苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄

原因:

理学的兴起,文人更注重内心的修养;

重文轻武的国策,文人阶层壮大。

书法

北宋范宽《溪山行旅图》

北宋李成《晴峦萧寺图》

宋代重文轻武的国策,文艺的大众化、世俗化;理学的兴起使人们更注重内心的修养。

山水画成为画寄托思绪情怀的方式。风俗画的代表是北宋张择端的《清明上河图》;山水画:注重意境,有意无法。

北宋 张择端《清明上河图》局部

绘画

元代黄公望《富春山居图》

文人画

元 王冕 《墨梅》

山水画

风俗画

花鸟画

北宋 张择端《清明上河图》(局部)

北宋·赵佶《竹雀图》

绘画:不强调写实,注重意境和笔墨情趣。

领域 成就

三大发明 印刷术 雕版印刷普及,北宋毕昇发明了活字印刷术

火药 大量制造并用于军事,发展为爆炸型火器和管形射击火器

指南针 用人工磁化的方法造出的指南针,广泛应用于航海。

科学家 北宋 沈括 《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

元 郭守敬 设计和监制多种天文观测仪器,主持全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》,其中测定的数据在当时世界上处于领先地位

元王祯 《农书》集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富

三、科技

阅读课本第68页内容,了解宋元时期科技取得的成就。

这一时期实践经验总结性领先的中国古代科技始终保持服务于小农经济的发展特征。

三大发明

三个人物

火

药

火药大量制造并用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器。

印刷术

推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

指

南

针

促进了远洋航行,迎来了地理大发现的时代。

三大发明对世界的影响

火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成了新教的工具,总的来说变成了科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机械、自然力和科学的运用》

元代多元文化的并存融汇,的确是隋唐文化多样化的繁荣鼎盛以后的又ー段值得称道的现象。开放多元文化的并存推动了各民族间文化的交融,从而促进了中华民族的深度融合与发展。

李治安:《元史十八讲》,北京:中华书局,2014年,230页

女真文

西夏文

契丹文

蒙古文

辽代契丹人创制的文字

12世纪金国建立后创制

西夏党项族创制的文字

畏兀体蒙古文;

拼音符号,

拼写蒙古语。

以下文字的共通之处?

在汉字基础上创制,

同时保留本民族个性

四、少数民族文字

多元一体,相互交融

汉文化主体性

民族多样性

宋元时期文化繁荣的原因

(1)民族交融:宋朝结束了五代十国的分裂局面,而元朝则统一了全国,稳定的社会环境,有利于在民族的交融中迸发出文化的辉煌火花。

(2)国家政策:宋朝文化繁荣的原因在于它独特的重文轻武的政策;元朝的文化繁荣是科举制度被极度破坏下的产物,由于元朝的民族高压政策,大多数汉族文人在官场失意的情况下转而从事曲艺、诗词的创作,所以元朝的曲艺得到了很大的发展。

(3)科技的影响:宋元时期,四大发明中的活字印刷术、指南针、火药得到进一步发展。当时中国的科技处于世界领先地位,囊括天文、地理、医学、数学……中国的科技文化形成空前繁荣的局面。

(4)对外交流:宋元时期对外交流十分频繁,对外政策开明,文化上海纳百川,有

利于促进繁荣。

实质:一定时期的文化是一定时期政治经济的反映, 也会影响一定时期的政治经济。

课堂总结

(2019·海南高考·5)明朝王世贞从是否适合配乐演唱的角度分析文学的发展创新,认为“词不快北耳而后有北曲,北曲不谐南耳而后有南曲”,“曲者,词之变”。他所描述的这一中国古代文化艺术现象发生于( )

A.南北朝 B.唐朝 C.北宋 D.元朝

D

(2013·新课标全国Ⅰ卷高考)自汉至唐,儒学被奉为“周(公)孔之道”,宋代以后儒学多被称作“孔孟之道”,促成这一变化的是

A.宗法血缘制度逐渐瓦解

B.仁政理念深入人心

C.程朱理学成为统治思想

D.陆王心学日益兴起

C

(2018.11·浙江高考·6)古代理学家所提倡的“慎思明辨,格物致知”,旨在强调( )

A.知行合一

B.本心即天理

C.穿衣吃饭即是人伦物理

D.日积月累与循序渐进

D

(2021·新课标全国甲卷高考)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A. 淡化婚姻中的宗族观念

B. 意图维护礼教纲常

C. 背离政府对民俗的引导

D. 促成婚姻习俗变革

B

(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·42)

材料 关于宋代历史,海内外学者著述颇丰,叙述各有侧重,如《儒家统治的时代:宋的转型》《中国思想与宗教的奔流:宋朝》 《宋史:文治昌盛与武功弱势》等,这些书名反映了作者对时代特征的理解。

结合所学知识,就中国古代某一历史时期,自拟一个能够反映其时代特征的书名,并运用具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰。)

同课章节目录