第5讲 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共25张PPT)--2024届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习

文档属性

| 名称 | 第5讲 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共25张PPT)--2024届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-01 11:01:14 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

一轮复习

课程标准:

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝至隋唐的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

第5讲

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

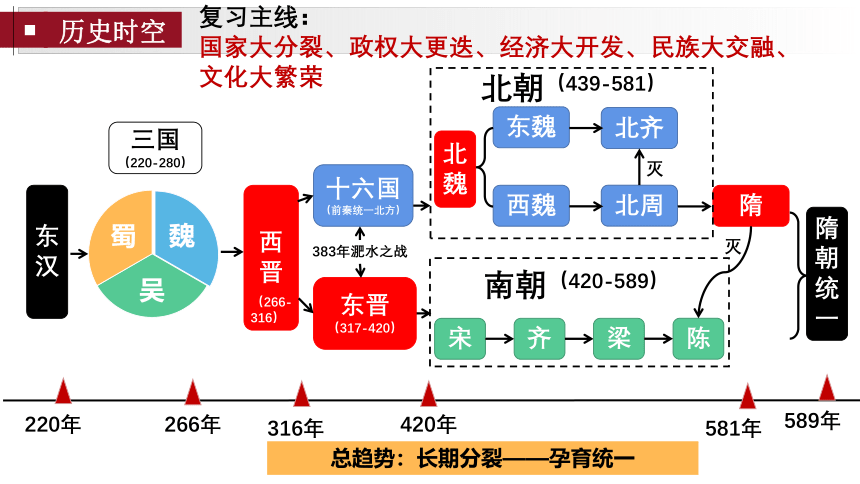

历史时空

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

220年

266年

316年

420年

581年

复习主线:

国家大分裂、政权大更迭、经济大开发、民族大交融、文化大繁荣

589年

总趋势:长期分裂——孕育统一

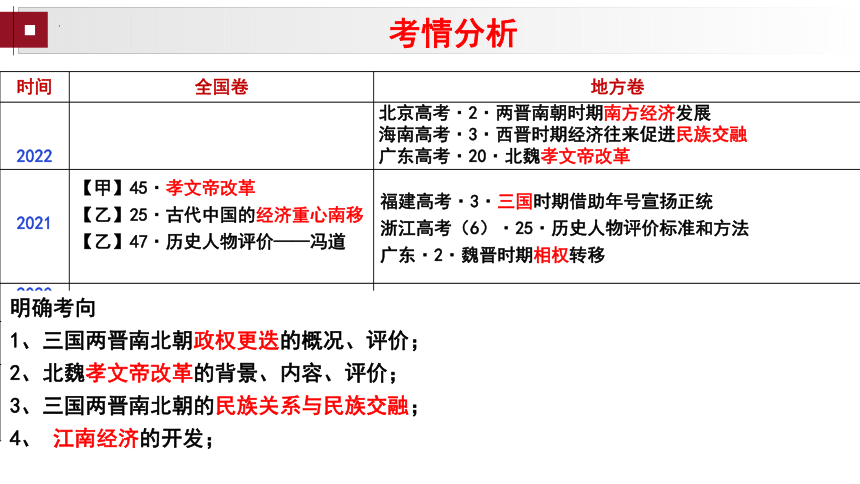

时间 全国卷 地方卷

2022 北京高考·2·两晋南朝时期南方经济发展

海南高考·3·西晋时期经济往来促进民族交融

广东高考·20·北魏孝文帝改革

2021 【甲】45·孝文帝改革 【乙】25·古代中国的经济重心南移 【乙】47·历史人物评价——冯道 福建高考·3·三国时期借助年号宣扬正统

浙江高考(6)·25·历史人物评价标准和方法

广东·2·魏晋时期相权转移

2020 【Ⅲ】25·屯田制 北京高考·2·魏晋民族文化交融

2019 北京·北魏孝文帝改革

2018 浙江·中国古代文艺

上海·三国两晋南北朝时期的民族融合(从席地而坐到垂足而坐)

考情分析

明确考向

1、三国两晋南北朝政权更迭的概况、评价;

2、北魏孝文帝改革的背景、内容、评价;

3、三国两晋南北朝的民族关系与民族交融;

4、 江南经济的开发;

一、三国两晋南北朝的政权更迭

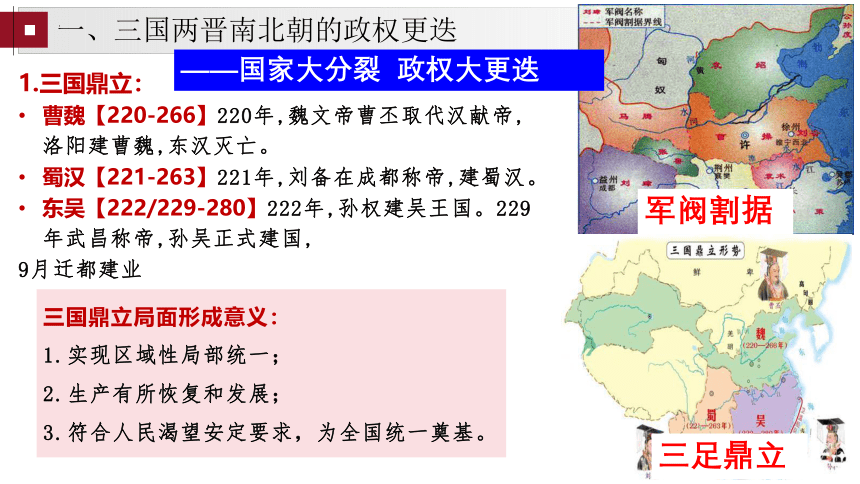

1.三国鼎立:

曹魏【220-266】220年,魏文帝曹丕取代汉献帝,洛阳建曹魏,东汉灭亡。

蜀汉【221-263】221年,刘备在成都称帝,建蜀汉。

东吴【222/229-280】222年,孙权建吴王国。229年武昌称帝,孙吴正式建国,

9月迁都建业

三国鼎立局面形成意义:

1.实现区域性局部统一;

2.生产有所恢复和发展;

3.符合人民渴望安定要求,为全国统一奠基。

军阀割据

三足鼎立

——国家大分裂 政权大更迭

一、三国两晋南北朝的政权更迭

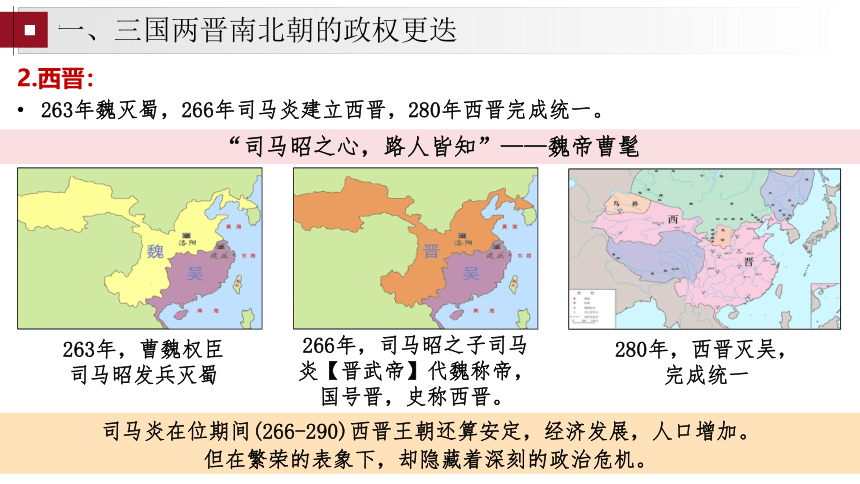

2.西晋:

263年魏灭蜀,266年司马炎建立西晋,280年西晋完成统一。

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马昭之子司马炎【晋武帝】代魏称帝,国号晋,史称西晋。

280年,西晋灭吴,完成统一

司马炎在位期间(266-290)西晋王朝还算安定,经济发展,人口增加。

但在繁荣的表象下,却隐藏着深刻的政治危机。

“司马昭之心,路人皆知”——魏帝曹髦

一、三国两晋南北朝的政权更迭

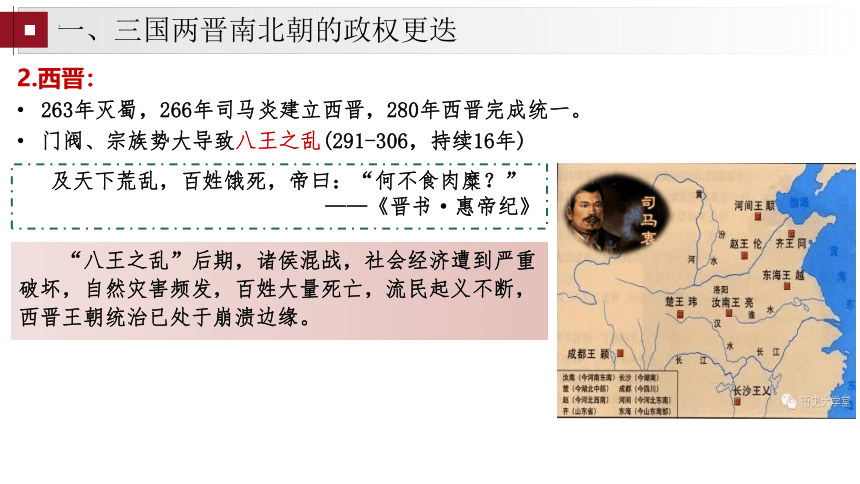

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜?”

——《晋书·惠帝纪》

“八王之乱”后期,诸侯混战,社会经济遭到严重破坏,自然灾害频发,百姓大量死亡,流民起义不断,西晋王朝统治已处于崩溃边缘。

2.西晋:

263年灭蜀,266年司马炎建立西晋,280年西晋完成统一。

门阀、宗族势大导致八王之乱(291-306,持续16年)

一、三国两晋南北朝的政权更迭

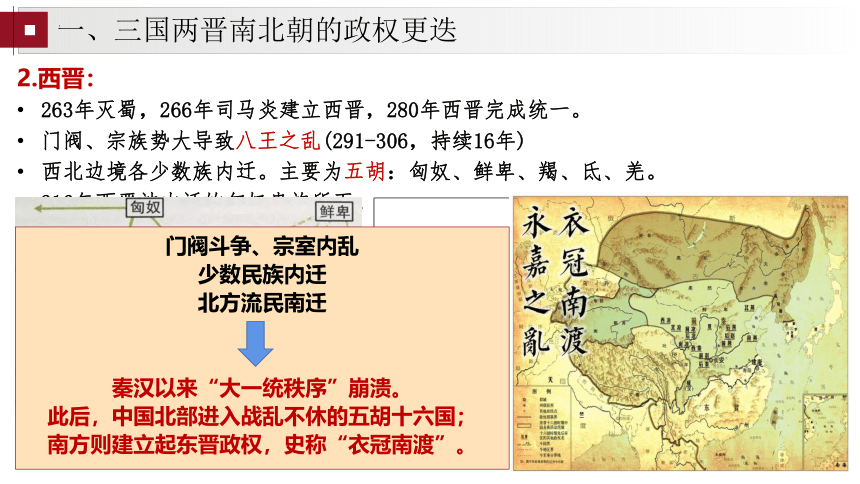

2.西晋:

263年灭蜀,266年司马炎建立西晋,280年西晋完成统一。

门阀、宗族势大导致八王之乱(291-306,持续16年)

西北边境各少数族内迁。主要为五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。

316年西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

五胡内迁示意图

五胡内迁

1.原因:统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;少数民族本身为推动自身经济发展而内迁。

2.影响:北方汉人南迁,促进江南的开发;北方内迁少数民族逐渐封建化,有利于民族交融;但民族矛盾也被激化。

门阀斗争、宗室内乱

少数民族内迁

北方流民南迁

秦汉以来“大一统秩序”崩溃。

此后,中国北部进入战乱不休的五胡十六国;

南方则建立起东晋政权,史称“衣冠南渡”。

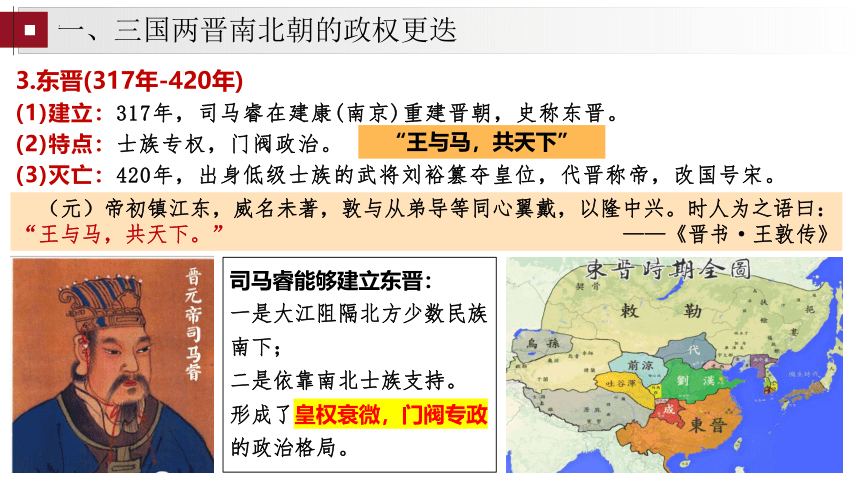

3.东晋(317年-420年)

(1)建立:317年,司马睿在建康(南京)重建晋朝,史称东晋。

(2)特点:士族专权,门阀政治。

(3)灭亡:420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,代晋称帝,改国号宋。

一、三国两晋南北朝的政权更迭

“王与马,共天下”

司马睿能够建立东晋:

一是大江阻隔北方少数民族南下;

二是依靠南北士族支持。

形成了皇权衰微,门阀专政的政治格局。

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。” ——《晋书·王敦传》

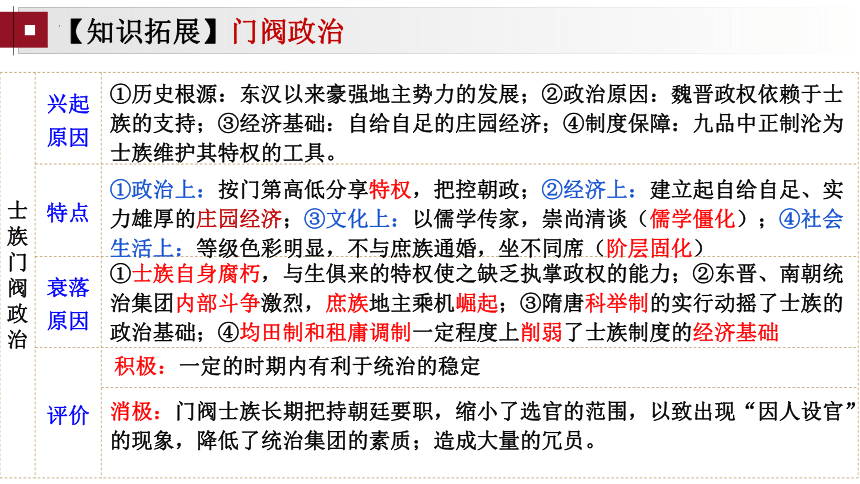

士族门阀政治 兴起原因 权的工具。

特点

衰落原因

评价

①历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展;②政治原因:魏晋政权依赖于士族的支持;③经济基础:自给自足的庄园经济;④制度保障:九品中正制沦为士族维护其特权的工具。

①政治上:按门第高低分享特权,把控朝政;②经济上:建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济;③文化上:以儒学传家,崇尚清谈(儒学僵化);④社会生活上:等级色彩明显,不与庶族通婚,坐不同席(阶层固化)

①士族自身腐朽,与生俱来的特权使之缺乏执掌政权的能力;②东晋、南朝统治集团内部斗争激烈,庶族地主乘机崛起;③隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;④均田制和租庸调制一定程度上削弱了士族制度的经济基础

积极:一定的时期内有利于统治的稳定

消极:门阀士族长期把持朝廷要职,缩小了选官的范围,以致出现“因人设官”的现象,降低了统治集团的素质;造成大量的冗员。

【知识拓展】门阀政治

4.五胡十六国(P29)

(1)建立:东晋统治南方时,北方先后出现15个割据政权,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

一、三国两晋南北朝的政权更迭

东晋十六国形势图

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨(cóng) 汉

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

政权特点:

①大部分由少数民族建立;

②采用中原模式的国号、年号;

③学习汉族的典章制度。

原因:存在依靠华夏文化来彰显国家正统的心态。

4.五胡十六国

(1)建立:东晋统治南方时,北方先后出现15个割据政权,加上两南地区的成汉,合称“十六国”。

(2)前秦统一北方(4世纪下半叶):氐族建立的前秦统一北方(苻坚时期进入鼎盛),与南方东晋以淮水为界,南北对峙。

(3)淝水之战(383年):前秦统一北方后,大举进攻东晋,被击败于淝水。

一、三国两晋南北朝的政权更迭

结果:

①前秦战败,政权迅速崩溃;

②稍显缓和的民族矛盾再次加剧;

③北方再度陷入分裂和混战的状态。

重要败因:前秦内部各族尚未充分融合,统治基础脆弱。

前

秦

东

晋

军队80万

军队8万

公元420年,出身低级士族的武将刘裕灭东晋,建立刘宋政权。

5.南朝

一、三国两晋南北朝的政权更迭

一、三国两晋南北朝的政权更迭

6.北朝

(1)北魏:4世纪末,鲜卑族建立北魏,439年统一北方。(重点事件:北魏孝文帝改革)。

(2)北方政权的更替:6世纪前期,北魏分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代,上述五个王朝合称北朝。

(3)隋完成统一:577年北周灭北齐,581年

杨坚取代北周静帝,589年隋灭陈统一全国。

①分裂为主,但是有过统一;

②北方战乱不休,南方相对稳定;

③北方政权有不少少数民族政权,南方政权以汉族政权为主。

结合地图思考:魏晋南北朝时期的政权更迭,从历史发展的时空演进角度而言,有什么特点?

二、三国两晋南北朝的社会变化

(一)经济发展:江南的开发

1.原因:

2.表现:

①江南地区自然条件优越;

②北方战乱,北民南迁,带来充足劳动力和先进生产工具与技术;(根本原因)

③江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定;

④江南统治者轻徭薄赋,注重经济发展。

(1)农业:

①土地肥沃,大量开垦;

②农作物品种增加,产量提高;

③农耕技术进步(耕耙磨技术)。

④土地制度:均田制、屯田制

⑤“庄园经济”和寺院经济盛行

(2)手工业:纺织、冶铸(南北朝灌钢法)、制瓷(北朝白瓷)、造船、造纸等行业明显进步。民间手工业遭受摧残

(3)商业:社会动荡,北方商业波动性大;南方商业有所发展

阅读课本P28第2段,思考江南得到开发的原因和表现有哪些?

东汉末年

二、三国两晋南北朝的社会变化

(一)经济发展:江南的开发

3.影响:

(1)缩减南北方经济差距,为后世经济重心南移奠定基础;

(2)促进南方文化教育发展;

(3)推动民族融合;

(4)为隋唐经济繁荣奠基。

魏晋南北朝

奠定基础

(南北经济趋于平衡)

唐朝安史之乱后

开始南移

(南方开始超过北方)

南宋

完成南移

(南方成为经济重心)

北方经济

南方经济

繁荣

反超

差距缩小

落后

北民开始南迁

(经济重心在北方)

经济重心南移过程

1.背景:

2.内容:

二、三国两晋南北朝的社会变化

(二)民族大交融——北魏孝文帝改革

(1)北魏统一黄河流域,为北方创造安定社会环境。

(2)冯太后培养孝文帝学习汉文化。

(3)宗主督护制使得豪强地主隐匿人口,逃避赋税,阶级矛盾尖锐。

(4)民族歧视和压迫导致民族矛盾激化,各地人民起义不断。

(1)前期冯太后主持:针对社会矛盾尖锐,创建新制

①俸禄制——整顿了吏治

②三长制(基层行政组织)取代宗主督护制——抑制地方豪强荫庇大量户口,增加了赋税收入

③均田制(土地国有制)——推动经济的恢复与发展

④租调制:一夫一妇为征收单位,固定租(粮食)调(绢帛)数额——增加财政收入

阅读课本P30第1段,思考:北魏孝文帝改革的背景、内容及影响。

北魏前期地方基层组织的一种形式。五胡十六国时期未南逃的豪强地主筑堡自守,聚族而居,拥有很多的依附农民及一定的武装力量。北魏自拓跋焘统一北方后,无力改变这一现状,于是承认这些宗主的既有利益为合法,任命他们为宗主,以督护百姓。宗主督护制对维护基层治安有一定作用,但由于豪强地主趁机隐瞒其控制的人口,逃避赋税徭役,严重影响了国家的赋税收入和徭役征发。

三长制是指:“五家为邻,设一邻长;五邻为里,设一里长;五里为党,设一党长”。三长制与均田制相辅而行,三长的职责是检查户口,征收租调,征发兵役与徭役。

俸禄制就是由国家征收统一的租调,筹集禄银,按级别高低发给官吏,不许官吏自筹。

国家按人口授予田地,称露田,露田国有不准买卖;百姓原有土地称桑田,可以买卖,原本无地少地的农民,国家授予一定土地作为其桑田,并允许买卖。

2.内容:

二、三国两晋南北朝的社会变化

(二)民族大交融——北魏孝文帝改革

改鲜卑姓为汉姓

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 贺赖 贺

丘穆陵 穆 独孤 刘

步六孤 陆 贺楼 楼

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。…三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

—司马光:《资治通鉴》

(2)后期孝文帝拓跋宏主持:针对鲜卑文化落后,全面汉化

①迁都洛阳:从平城(山西大同)迁洛阳。

②移风易俗:穿汉服,说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

2.内容:

(2)后期孝文帝拓跋宏主持:针对鲜卑文化落后,全面汉化

①迁都洛阳:从平城(山西大同)迁洛阳。

②移风易俗:穿汉服,说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

3.性质:是少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革。

4.影响:

二、三国两晋南北朝的社会变化

(二)民族大交融——北魏孝文帝改革

农耕文明和游牧文明不断碰撞融合,逐步形成、发展了中华文明。

积极:①北方社会经济有明显发展,推动游牧经济向农耕经济转变;

②北魏吏治得到改善,缓解社会矛盾,巩固封建统治;

③促进民族融合,缓和民族矛盾,为结束南北分裂和隋唐盛世奠基;

消极:全面汉化丧失鲜卑族民族特色,统治阶级内部矛盾加剧。

文化 思想 佛教在中国盛行, ;道教传播;儒学 受到挑战;玄学兴起

文学 艺术 文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等

书法:隶书、草书、行书和楷书等书体均已完备,东晋王羲之诸体兼精,世称“书圣”

绘画:东晋顾恺之(专职画家)《女史箴图》和《洛神赋图》

雕塑:山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等

科技 北朝贾思勰的《 》是中国现存最早的一部完整的农书;南朝祖冲之将圆周率精确到小数点后七位;西晋裴秀绘制《禹贡地域图》

中外文化交流 佛教在中国广泛传播

医学 东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用。

教育 西晋开始设立的 是古代中国的最高学府和教育行政机构

渐趋本土化

正统地位

齐民要术

国子监

玄学:指的是魏晋时期出现的一种哲学思潮。是对《老子》、《庄子》和《周易》的研究和解说,产生于魏晋。玄学是魏晋时期取代两汉经学思潮的思想主流。

思想上,宣扬“无” 是产生万物的根本;

政治上,主张“无为”;

社会风气上,崇尚“清谈”。

背景:统治阶级内部斗争激烈

特点:儒、道结合

主要代表人物:何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

原因:

①社会动荡,儒家伦理秩序遭到破坏;

②儒家思想存在局限,无法对生老病死做出合理解释;

③佛教和道教符合各阶层现实需求,得到统治者的支持,冲击儒学。

二、三国两晋南北朝的社会变化

(三)文化大繁荣:(选必)

政治:战乱相继、政权更迭、门阀政治、局部统一、为隋唐制度奠基。

封建国家分裂,政权交替频繁,分裂中孕育着统一;门阀政治极大的削弱的皇权;南朝政治制度为隋唐政治制度奠定了基础;民族融合加速了中华民族的发展。

经济:江南开发、北方农耕遭破坏、南北经济趋平衡。

士族庄园经济和寺院经济占有主要地位。庄园经济恶性膨胀,隐匿大量农户,封建国家与地主、寺院争夺对土地和劳动力的控制非常剧烈。

文化:三教并行、文学科技大发展、南北文化大交融。

佛、道兴起,冲击儒学,儒学正统地位受到挑战;特立独行的士人群体形成,推动了书法、绘画、文学等艺术的发展。

社会:北民南迁、少数民族大迁徙、民族融合新高潮。

【归纳总结】三国两晋南北朝(220-589年)

三国两晋南北朝的阶段特征

政治

分裂割据

政权更迭

经济

人口南迁

江南开发

民族

五胡内迁民族交融

中华民族多元一体的重要阶段,

分裂中孕育统一因素

本课小结

巩固练习

(2023·辽宁沈阳·东北育才学校校考模拟预测)遭遇自然灾害时,孝文帝开仓赈恤;对于鳏寡孤独以赐粟(或谷)帛为主,还有免除“杂徭”;对于贫老和“不能自存者”,赐给衣服布帛、粮食或田地等;特别困难的病患专门设立医治场所,派专门的医师救护。孝文帝的这些措施( )

A.顺应了民族交融的趋势 B.丰富了古代民本思想的内涵

C.巩固了全国统一的局面 D.缩小了北魏社会的贫富差距

【答案】B【详解】据本题次题干的提示词,可知这是本质题、目的题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:北魏时期(中国)。结合所学知识可知,北魏政府通过开仓赈济、设立机构、调整赋税等做法,对鳏寡孤独、贫老、病患和“不能自存者”采用不同救助措施,体现出政府在救灾过程中的主导

巩固练习

(2023·辽宁·校联考三模)魏晋南北朝时期,北方政权统治者受汉史典籍影响,热衷于帝王符瑞神话,内容多是帝王由其母与神物相交相感而生。如《魏书·太祖记》(北魏)载:母“游于云泽……梦日出室内,寤而见光自牖属天,歘然有感……生太祖于参合陂北,其夜复有光明”。这反映了,当时( )

A.文化认同不断增强 B.社会迷信色彩浓厚

C.文学艺术成就突出 D.各民族间关系融洽

【答案】A【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝时期(中国)。材料表明北方政权统治者受汉史典籍影响,热衷于帝王符瑞神话,说明少数民族政权也认可华夏族的文化,可知文化认同不断增强,A项正确;

(2022·海南·高考真题.3)西晋初年,中原的很多百姓喜欢用细毛毡子做头巾、系带儿、裤边儿。有人戏说中原必会被西北的少数民族所击败,因为人们头上戴的、腰上系的、身上穿的都是西北产的,“能无败乎”?这一现象反映了( )

A.群言百家影响社会风尚 B.人口流动利于区域开发

C.经济往来促进民族交融 D.地方特产丰富人们生活

【答案】C【详解】根据“中原的很多百姓喜欢用细毛毡子做头巾、系带儿、裤边儿。有人戏说中原必会被西北的少数民族所击败,因为人们头上戴的、腰上系的、身上穿的都是西北产的”可得出汉族的习惯中有很多少数民族的内容, 体现了民族间的交融,C项正确; 群言百家指各家著述,与材料信息无关,排除A项;材料体现的不是人口的流动,也不是地方的物产,排除BD项。故选C项。

巩固练习

一轮复习

课程标准:

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝至隋唐的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

第5讲

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

历史时空

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

220年

266年

316年

420年

581年

复习主线:

国家大分裂、政权大更迭、经济大开发、民族大交融、文化大繁荣

589年

总趋势:长期分裂——孕育统一

时间 全国卷 地方卷

2022 北京高考·2·两晋南朝时期南方经济发展

海南高考·3·西晋时期经济往来促进民族交融

广东高考·20·北魏孝文帝改革

2021 【甲】45·孝文帝改革 【乙】25·古代中国的经济重心南移 【乙】47·历史人物评价——冯道 福建高考·3·三国时期借助年号宣扬正统

浙江高考(6)·25·历史人物评价标准和方法

广东·2·魏晋时期相权转移

2020 【Ⅲ】25·屯田制 北京高考·2·魏晋民族文化交融

2019 北京·北魏孝文帝改革

2018 浙江·中国古代文艺

上海·三国两晋南北朝时期的民族融合(从席地而坐到垂足而坐)

考情分析

明确考向

1、三国两晋南北朝政权更迭的概况、评价;

2、北魏孝文帝改革的背景、内容、评价;

3、三国两晋南北朝的民族关系与民族交融;

4、 江南经济的开发;

一、三国两晋南北朝的政权更迭

1.三国鼎立:

曹魏【220-266】220年,魏文帝曹丕取代汉献帝,洛阳建曹魏,东汉灭亡。

蜀汉【221-263】221年,刘备在成都称帝,建蜀汉。

东吴【222/229-280】222年,孙权建吴王国。229年武昌称帝,孙吴正式建国,

9月迁都建业

三国鼎立局面形成意义:

1.实现区域性局部统一;

2.生产有所恢复和发展;

3.符合人民渴望安定要求,为全国统一奠基。

军阀割据

三足鼎立

——国家大分裂 政权大更迭

一、三国两晋南北朝的政权更迭

2.西晋:

263年魏灭蜀,266年司马炎建立西晋,280年西晋完成统一。

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马昭之子司马炎【晋武帝】代魏称帝,国号晋,史称西晋。

280年,西晋灭吴,完成统一

司马炎在位期间(266-290)西晋王朝还算安定,经济发展,人口增加。

但在繁荣的表象下,却隐藏着深刻的政治危机。

“司马昭之心,路人皆知”——魏帝曹髦

一、三国两晋南北朝的政权更迭

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜?”

——《晋书·惠帝纪》

“八王之乱”后期,诸侯混战,社会经济遭到严重破坏,自然灾害频发,百姓大量死亡,流民起义不断,西晋王朝统治已处于崩溃边缘。

2.西晋:

263年灭蜀,266年司马炎建立西晋,280年西晋完成统一。

门阀、宗族势大导致八王之乱(291-306,持续16年)

一、三国两晋南北朝的政权更迭

2.西晋:

263年灭蜀,266年司马炎建立西晋,280年西晋完成统一。

门阀、宗族势大导致八王之乱(291-306,持续16年)

西北边境各少数族内迁。主要为五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。

316年西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

五胡内迁示意图

五胡内迁

1.原因:统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;少数民族本身为推动自身经济发展而内迁。

2.影响:北方汉人南迁,促进江南的开发;北方内迁少数民族逐渐封建化,有利于民族交融;但民族矛盾也被激化。

门阀斗争、宗室内乱

少数民族内迁

北方流民南迁

秦汉以来“大一统秩序”崩溃。

此后,中国北部进入战乱不休的五胡十六国;

南方则建立起东晋政权,史称“衣冠南渡”。

3.东晋(317年-420年)

(1)建立:317年,司马睿在建康(南京)重建晋朝,史称东晋。

(2)特点:士族专权,门阀政治。

(3)灭亡:420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,代晋称帝,改国号宋。

一、三国两晋南北朝的政权更迭

“王与马,共天下”

司马睿能够建立东晋:

一是大江阻隔北方少数民族南下;

二是依靠南北士族支持。

形成了皇权衰微,门阀专政的政治格局。

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。” ——《晋书·王敦传》

士族门阀政治 兴起原因 权的工具。

特点

衰落原因

评价

①历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展;②政治原因:魏晋政权依赖于士族的支持;③经济基础:自给自足的庄园经济;④制度保障:九品中正制沦为士族维护其特权的工具。

①政治上:按门第高低分享特权,把控朝政;②经济上:建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济;③文化上:以儒学传家,崇尚清谈(儒学僵化);④社会生活上:等级色彩明显,不与庶族通婚,坐不同席(阶层固化)

①士族自身腐朽,与生俱来的特权使之缺乏执掌政权的能力;②东晋、南朝统治集团内部斗争激烈,庶族地主乘机崛起;③隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;④均田制和租庸调制一定程度上削弱了士族制度的经济基础

积极:一定的时期内有利于统治的稳定

消极:门阀士族长期把持朝廷要职,缩小了选官的范围,以致出现“因人设官”的现象,降低了统治集团的素质;造成大量的冗员。

【知识拓展】门阀政治

4.五胡十六国(P29)

(1)建立:东晋统治南方时,北方先后出现15个割据政权,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

一、三国两晋南北朝的政权更迭

东晋十六国形势图

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨(cóng) 汉

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

政权特点:

①大部分由少数民族建立;

②采用中原模式的国号、年号;

③学习汉族的典章制度。

原因:存在依靠华夏文化来彰显国家正统的心态。

4.五胡十六国

(1)建立:东晋统治南方时,北方先后出现15个割据政权,加上两南地区的成汉,合称“十六国”。

(2)前秦统一北方(4世纪下半叶):氐族建立的前秦统一北方(苻坚时期进入鼎盛),与南方东晋以淮水为界,南北对峙。

(3)淝水之战(383年):前秦统一北方后,大举进攻东晋,被击败于淝水。

一、三国两晋南北朝的政权更迭

结果:

①前秦战败,政权迅速崩溃;

②稍显缓和的民族矛盾再次加剧;

③北方再度陷入分裂和混战的状态。

重要败因:前秦内部各族尚未充分融合,统治基础脆弱。

前

秦

东

晋

军队80万

军队8万

公元420年,出身低级士族的武将刘裕灭东晋,建立刘宋政权。

5.南朝

一、三国两晋南北朝的政权更迭

一、三国两晋南北朝的政权更迭

6.北朝

(1)北魏:4世纪末,鲜卑族建立北魏,439年统一北方。(重点事件:北魏孝文帝改革)。

(2)北方政权的更替:6世纪前期,北魏分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代,上述五个王朝合称北朝。

(3)隋完成统一:577年北周灭北齐,581年

杨坚取代北周静帝,589年隋灭陈统一全国。

①分裂为主,但是有过统一;

②北方战乱不休,南方相对稳定;

③北方政权有不少少数民族政权,南方政权以汉族政权为主。

结合地图思考:魏晋南北朝时期的政权更迭,从历史发展的时空演进角度而言,有什么特点?

二、三国两晋南北朝的社会变化

(一)经济发展:江南的开发

1.原因:

2.表现:

①江南地区自然条件优越;

②北方战乱,北民南迁,带来充足劳动力和先进生产工具与技术;(根本原因)

③江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定;

④江南统治者轻徭薄赋,注重经济发展。

(1)农业:

①土地肥沃,大量开垦;

②农作物品种增加,产量提高;

③农耕技术进步(耕耙磨技术)。

④土地制度:均田制、屯田制

⑤“庄园经济”和寺院经济盛行

(2)手工业:纺织、冶铸(南北朝灌钢法)、制瓷(北朝白瓷)、造船、造纸等行业明显进步。民间手工业遭受摧残

(3)商业:社会动荡,北方商业波动性大;南方商业有所发展

阅读课本P28第2段,思考江南得到开发的原因和表现有哪些?

东汉末年

二、三国两晋南北朝的社会变化

(一)经济发展:江南的开发

3.影响:

(1)缩减南北方经济差距,为后世经济重心南移奠定基础;

(2)促进南方文化教育发展;

(3)推动民族融合;

(4)为隋唐经济繁荣奠基。

魏晋南北朝

奠定基础

(南北经济趋于平衡)

唐朝安史之乱后

开始南移

(南方开始超过北方)

南宋

完成南移

(南方成为经济重心)

北方经济

南方经济

繁荣

反超

差距缩小

落后

北民开始南迁

(经济重心在北方)

经济重心南移过程

1.背景:

2.内容:

二、三国两晋南北朝的社会变化

(二)民族大交融——北魏孝文帝改革

(1)北魏统一黄河流域,为北方创造安定社会环境。

(2)冯太后培养孝文帝学习汉文化。

(3)宗主督护制使得豪强地主隐匿人口,逃避赋税,阶级矛盾尖锐。

(4)民族歧视和压迫导致民族矛盾激化,各地人民起义不断。

(1)前期冯太后主持:针对社会矛盾尖锐,创建新制

①俸禄制——整顿了吏治

②三长制(基层行政组织)取代宗主督护制——抑制地方豪强荫庇大量户口,增加了赋税收入

③均田制(土地国有制)——推动经济的恢复与发展

④租调制:一夫一妇为征收单位,固定租(粮食)调(绢帛)数额——增加财政收入

阅读课本P30第1段,思考:北魏孝文帝改革的背景、内容及影响。

北魏前期地方基层组织的一种形式。五胡十六国时期未南逃的豪强地主筑堡自守,聚族而居,拥有很多的依附农民及一定的武装力量。北魏自拓跋焘统一北方后,无力改变这一现状,于是承认这些宗主的既有利益为合法,任命他们为宗主,以督护百姓。宗主督护制对维护基层治安有一定作用,但由于豪强地主趁机隐瞒其控制的人口,逃避赋税徭役,严重影响了国家的赋税收入和徭役征发。

三长制是指:“五家为邻,设一邻长;五邻为里,设一里长;五里为党,设一党长”。三长制与均田制相辅而行,三长的职责是检查户口,征收租调,征发兵役与徭役。

俸禄制就是由国家征收统一的租调,筹集禄银,按级别高低发给官吏,不许官吏自筹。

国家按人口授予田地,称露田,露田国有不准买卖;百姓原有土地称桑田,可以买卖,原本无地少地的农民,国家授予一定土地作为其桑田,并允许买卖。

2.内容:

二、三国两晋南北朝的社会变化

(二)民族大交融——北魏孝文帝改革

改鲜卑姓为汉姓

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 贺赖 贺

丘穆陵 穆 独孤 刘

步六孤 陆 贺楼 楼

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。…三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

—司马光:《资治通鉴》

(2)后期孝文帝拓跋宏主持:针对鲜卑文化落后,全面汉化

①迁都洛阳:从平城(山西大同)迁洛阳。

②移风易俗:穿汉服,说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

2.内容:

(2)后期孝文帝拓跋宏主持:针对鲜卑文化落后,全面汉化

①迁都洛阳:从平城(山西大同)迁洛阳。

②移风易俗:穿汉服,说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

3.性质:是少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革。

4.影响:

二、三国两晋南北朝的社会变化

(二)民族大交融——北魏孝文帝改革

农耕文明和游牧文明不断碰撞融合,逐步形成、发展了中华文明。

积极:①北方社会经济有明显发展,推动游牧经济向农耕经济转变;

②北魏吏治得到改善,缓解社会矛盾,巩固封建统治;

③促进民族融合,缓和民族矛盾,为结束南北分裂和隋唐盛世奠基;

消极:全面汉化丧失鲜卑族民族特色,统治阶级内部矛盾加剧。

文化 思想 佛教在中国盛行, ;道教传播;儒学 受到挑战;玄学兴起

文学 艺术 文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等

书法:隶书、草书、行书和楷书等书体均已完备,东晋王羲之诸体兼精,世称“书圣”

绘画:东晋顾恺之(专职画家)《女史箴图》和《洛神赋图》

雕塑:山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等

科技 北朝贾思勰的《 》是中国现存最早的一部完整的农书;南朝祖冲之将圆周率精确到小数点后七位;西晋裴秀绘制《禹贡地域图》

中外文化交流 佛教在中国广泛传播

医学 东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用。

教育 西晋开始设立的 是古代中国的最高学府和教育行政机构

渐趋本土化

正统地位

齐民要术

国子监

玄学:指的是魏晋时期出现的一种哲学思潮。是对《老子》、《庄子》和《周易》的研究和解说,产生于魏晋。玄学是魏晋时期取代两汉经学思潮的思想主流。

思想上,宣扬“无” 是产生万物的根本;

政治上,主张“无为”;

社会风气上,崇尚“清谈”。

背景:统治阶级内部斗争激烈

特点:儒、道结合

主要代表人物:何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

原因:

①社会动荡,儒家伦理秩序遭到破坏;

②儒家思想存在局限,无法对生老病死做出合理解释;

③佛教和道教符合各阶层现实需求,得到统治者的支持,冲击儒学。

二、三国两晋南北朝的社会变化

(三)文化大繁荣:(选必)

政治:战乱相继、政权更迭、门阀政治、局部统一、为隋唐制度奠基。

封建国家分裂,政权交替频繁,分裂中孕育着统一;门阀政治极大的削弱的皇权;南朝政治制度为隋唐政治制度奠定了基础;民族融合加速了中华民族的发展。

经济:江南开发、北方农耕遭破坏、南北经济趋平衡。

士族庄园经济和寺院经济占有主要地位。庄园经济恶性膨胀,隐匿大量农户,封建国家与地主、寺院争夺对土地和劳动力的控制非常剧烈。

文化:三教并行、文学科技大发展、南北文化大交融。

佛、道兴起,冲击儒学,儒学正统地位受到挑战;特立独行的士人群体形成,推动了书法、绘画、文学等艺术的发展。

社会:北民南迁、少数民族大迁徙、民族融合新高潮。

【归纳总结】三国两晋南北朝(220-589年)

三国两晋南北朝的阶段特征

政治

分裂割据

政权更迭

经济

人口南迁

江南开发

民族

五胡内迁民族交融

中华民族多元一体的重要阶段,

分裂中孕育统一因素

本课小结

巩固练习

(2023·辽宁沈阳·东北育才学校校考模拟预测)遭遇自然灾害时,孝文帝开仓赈恤;对于鳏寡孤独以赐粟(或谷)帛为主,还有免除“杂徭”;对于贫老和“不能自存者”,赐给衣服布帛、粮食或田地等;特别困难的病患专门设立医治场所,派专门的医师救护。孝文帝的这些措施( )

A.顺应了民族交融的趋势 B.丰富了古代民本思想的内涵

C.巩固了全国统一的局面 D.缩小了北魏社会的贫富差距

【答案】B【详解】据本题次题干的提示词,可知这是本质题、目的题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:北魏时期(中国)。结合所学知识可知,北魏政府通过开仓赈济、设立机构、调整赋税等做法,对鳏寡孤独、贫老、病患和“不能自存者”采用不同救助措施,体现出政府在救灾过程中的主导

巩固练习

(2023·辽宁·校联考三模)魏晋南北朝时期,北方政权统治者受汉史典籍影响,热衷于帝王符瑞神话,内容多是帝王由其母与神物相交相感而生。如《魏书·太祖记》(北魏)载:母“游于云泽……梦日出室内,寤而见光自牖属天,歘然有感……生太祖于参合陂北,其夜复有光明”。这反映了,当时( )

A.文化认同不断增强 B.社会迷信色彩浓厚

C.文学艺术成就突出 D.各民族间关系融洽

【答案】A【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝时期(中国)。材料表明北方政权统治者受汉史典籍影响,热衷于帝王符瑞神话,说明少数民族政权也认可华夏族的文化,可知文化认同不断增强,A项正确;

(2022·海南·高考真题.3)西晋初年,中原的很多百姓喜欢用细毛毡子做头巾、系带儿、裤边儿。有人戏说中原必会被西北的少数民族所击败,因为人们头上戴的、腰上系的、身上穿的都是西北产的,“能无败乎”?这一现象反映了( )

A.群言百家影响社会风尚 B.人口流动利于区域开发

C.经济往来促进民族交融 D.地方特产丰富人们生活

【答案】C【详解】根据“中原的很多百姓喜欢用细毛毡子做头巾、系带儿、裤边儿。有人戏说中原必会被西北的少数民族所击败,因为人们头上戴的、腰上系的、身上穿的都是西北产的”可得出汉族的习惯中有很多少数民族的内容, 体现了民族间的交融,C项正确; 群言百家指各家著述,与材料信息无关,排除A项;材料体现的不是人口的流动,也不是地方的物产,排除BD项。故选C项。

巩固练习

同课章节目录