第11课 辽宋夏金元的经济、社会与文化 课件(共41张PPT)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上+

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济、社会与文化 课件(共41张PPT)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上+ |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-01 11:14:37 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

宋帝国的立国精神:抱残守缺,苟且偷安,过一日算一日,将就一天算一天……不可避免地会产生一种印象,认为那时的中国社会跟它的宋政府一样,也是堕落的。

其实不然,而且恰恰相反。整个宋帝国时代,起自十一世纪,经过十二世纪,再到十三世纪,二百余年间,它的物质文明,有辉煌成就,不但超过中国过去任何一个时代,并超过同时代的西方世界。最保守的观察,中国至少比欧洲进步一百年。

——柏杨《中国人史纲》

第11课

辽宋夏金元的经济、社会与文化

一、经济的发展

(一)农业之变

基础梳理

根据教材64页梳理农业发展概况

发展概况 意义

耕作制度:一年两熟、一年三熟

土地利用率提高,粮食产量增加,人口增多

经济结构:出现固定种植经济作

物的农户

推动商品经济发展,对传统自然经济结构有一定突破

棉花种植:宋朝开始,元朝逐渐

普遍

带动了棉纺织业的发展,棉布逐渐成为人们的主要衣料

边疆开发:在辽夏金元的统治下,

边疆农业有显著进步

边疆地区获得进一步开发,中原农耕文明向周边扩展

一、经济的发展

(一)农业之变

相关史料

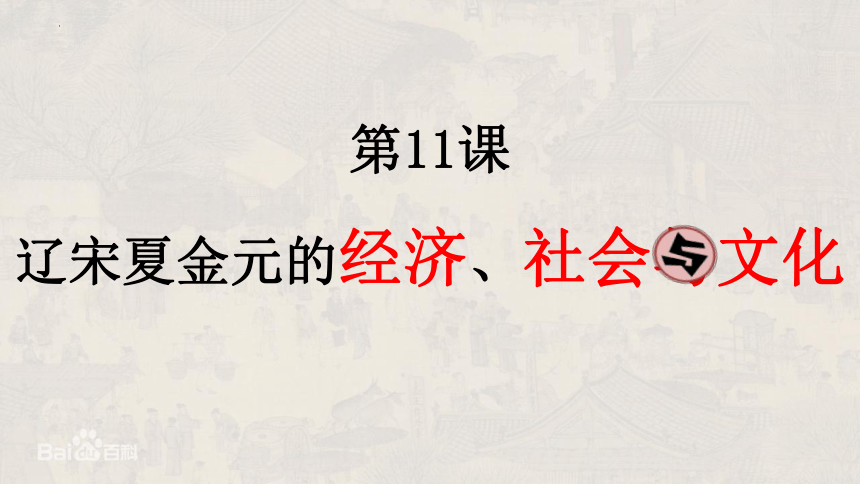

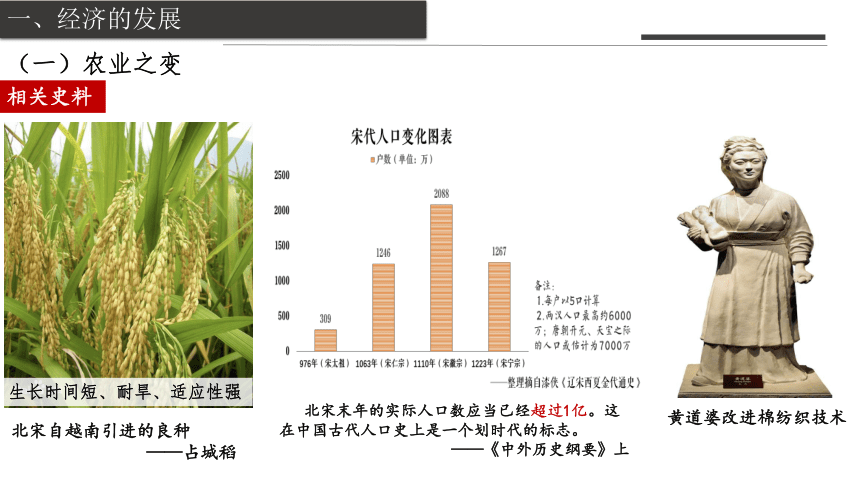

北宋自越南引进的良种

——占城稻

生长时间短、耐旱、适应性强

黄道婆改进棉纺织技术

北宋末年的实际人口数应当已经超过1亿。这在中国古代人口史上是一个划时代的标志。

——《中外历史纲要》上

一、经济的发展

(二)手工业之变

相关史料

汝窑

官窑

定窑

哥窑

钧窑

元代釉里红

宋元时期,瓷器大量出口海外,继丝绸之后成为中华文明新的物质象征

冰裂纹

1、制瓷业

知识梳理

元代青花瓷

一、经济的发展

(二)手工业之变

相关史料

2、矿冶业

知识梳理

昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。

——南宋·庄绰

到1078年,北宋生铁年产量已经达到7.5到15万吨,这一产量是1640年英国本土生铁产量的两倍半至五倍。

——罗伯特哈特威尔《北宋中期中国铁与煤工业的革命》

①概况:煤的开采量很大,都城东京的居民普遍使用煤作燃料。

②作用:燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

一、经济的发展

(二)手工业之变

相关史料

知识梳理

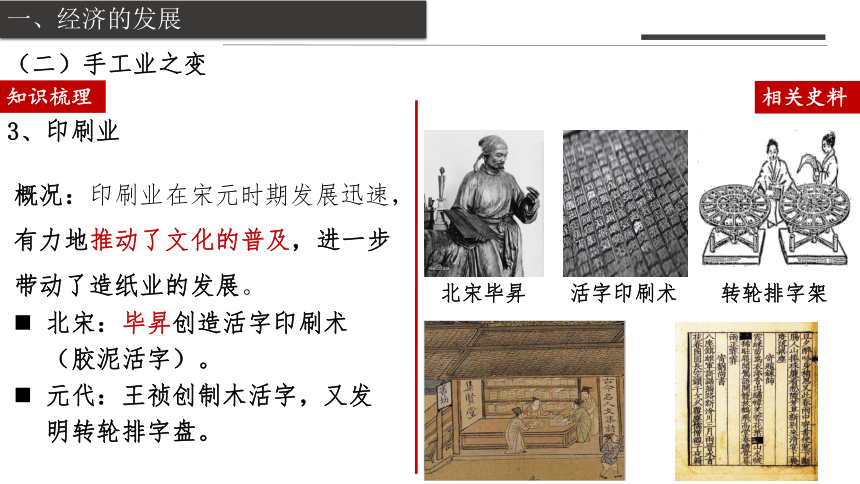

3、印刷业

概况:印刷业在宋元时期发展迅速,有力地推动了文化的普及,进一步带动了造纸业的发展。

北宋:毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

元代:王祯创制木活字,又发明转轮排字盘。

北宋毕昇

活字印刷术

转轮排字架

一、经济的发展

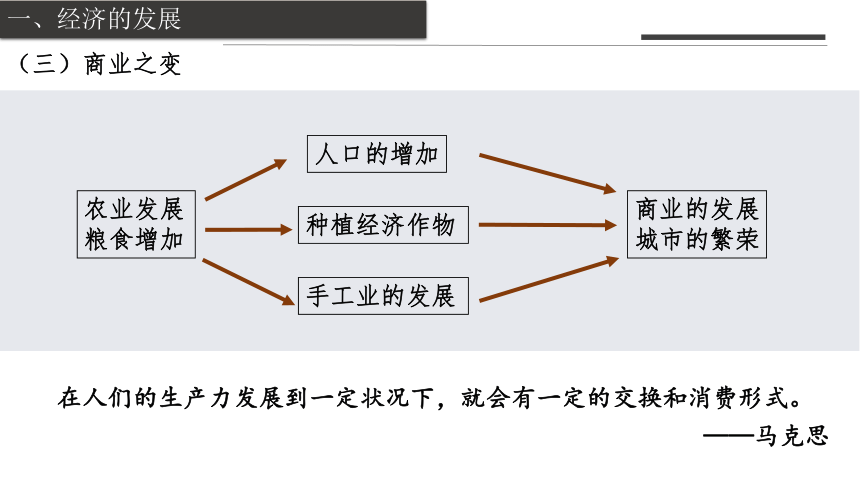

(三)商业之变

农业发展

粮食增加

种植经济作物

商业的发展

城市的繁荣

手工业的发展

人口的增加

在人们的生产力发展到一定状况下,就会有一定的交换和消费形式。

——马克思

一、经济的发展

(三)商业之变

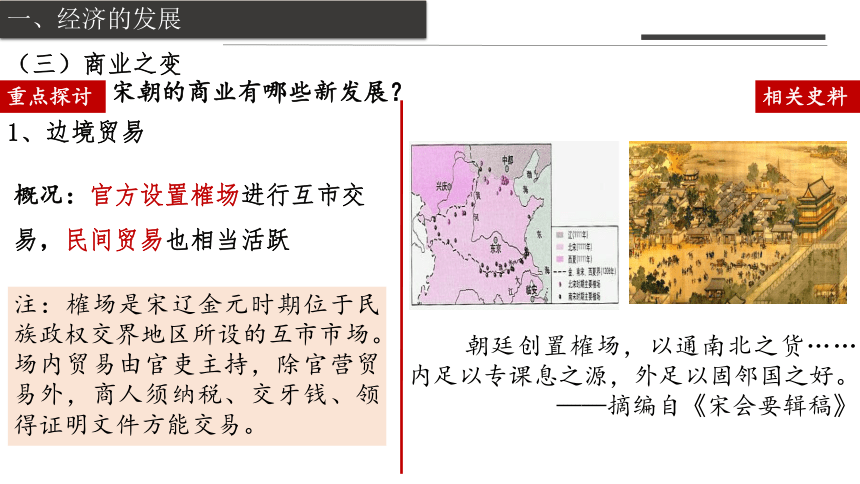

重点探讨

宋朝的商业有哪些新发展?

相关史料

朝廷创置榷场,以通南北之货……内足以专课息之源,外足以固邻国之好。

——摘编自《宋会要辑稿》

1、边境贸易

概况:官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃

注:榷场是宋辽金元时期位于民族政权交界地区所设的互市市场。场内贸易由官吏主持,除官营贸易外,商人须纳税、交牙钱、领得证明文件方能交易。

一、经济的发展

(三)商业之变

重点探讨

宋朝的商业有哪些新发展?

相关史料

北宋交子

2、货币流通

①直接原因:

铜钱、铁钱携带不便,不利于大宗贸易的进行;

②根本原因:

宋代商品经济的繁荣

初,蜀民以铁(钱)重,私为券,谓之交子,以便贸易。富人十六户主之。

——《续资治通鉴长编》

元朝纸币

南宋会子

宋代纸币出现的原因什么?

思考点

?

推动了商品经济的发展

一、经济的发展

(三)商业之变

重点探讨

宋朝的商业有哪些新发展?

相关史料

宋代时期,中外交往主要依靠海路,那时海外贸易兴盛,政府鼓励海外贸易,收入颇丰,以至于宋高宗说:“司舶之利最厚,若措施得宜,所得动以百万计。”

3、海外贸易

概况:外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源;

主要外贸港口有广州、泉州、明州

一、经济的发展

(三)商业之变

重点探讨

相关史料

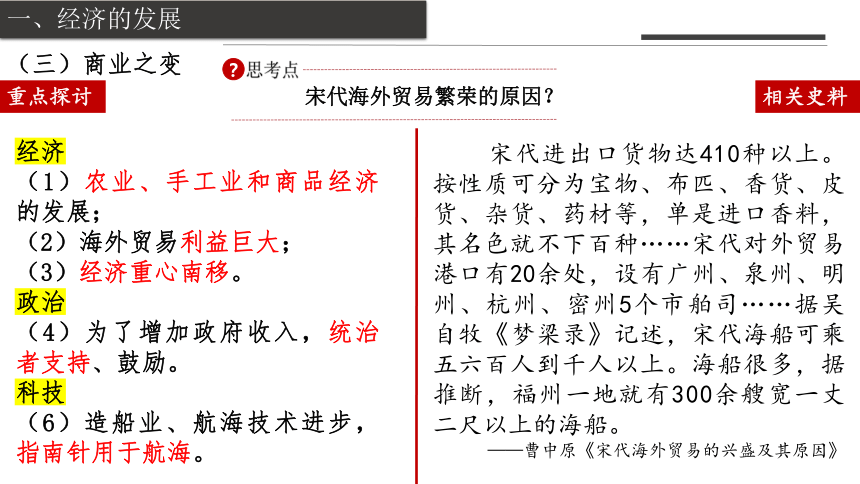

宋代进出口货物达410种以上。按性质可分为宝物、布匹、香货、皮货、杂货、药材等,单是进口香料,其名色就不下百种……宋代对外贸易港口有20余处,设有广州、泉州、明州、杭州、密州5个市舶司……据吴自牧《梦梁录》记述,宋代海船可乘五六百人到千人以上。海船很多,据推断,福州一地就有300余艘宽一丈二尺以上的海船。

——曹中原《宋代海外贸易的兴盛及其原因》

经济

(1)农业、手工业和商品经济的发展;

(2)海外贸易利益巨大;

(3)经济重心南移。

政治

(4)为了增加政府收入,统治者支持、鼓励。

科技

(6)造船业、航海技术进步,指南针用于航海。

宋代海外贸易繁荣的原因?

思考点

?

一、经济的发展

(三)商业之变

重点探讨

宋朝的商业有哪些新发展?

相关史料

(东京)朱雀门外……以南东西两教坊,余皆居民或茶坊……茶坊每五更点灯,博易、买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之“鬼市子”……北山子茶坊……仕女往往夜游,吃茶于彼。

——孟元老《东京梦华录》

4、城市兴盛

城市格局:打破时空限制;

城市功能:经济功能增强;

城市管理:政府对商业的控制放松;

重要城市:宋东京、临安;元大都

一、经济的发展

(四)经济格局之变—经济重心南移

知识梳理

相关史料

1、南移过程

魏晋南北朝

永嘉之乱

江南开发

唐中叶后

安史之乱

南方逐渐超过北方

宋朝

靖康之变

经济重心南移完成

朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋。

语曰:“苏湖熟,天下足。

——陆游:《陆游集》

一、经济的发展

(四)经济格局之变—经济重心南移

重点探讨

相关史料

2、南移影响

(1)经济:促进了江南经济发展,使之成为国家赋税的主要承担者。

(2)人口:南方的人口迅速膨胀,在全国总人口中的比重不断增长。

(3)交通:促进了南方沿海城市海上交通和运输的发展。

宋神宗元丰时,与往古极盛之时相较,“县邑之增,几至三倍,民户之增,几至十倍,财货之增,几至数十百倍”,遂致“东南愈重而西北愈轻”。

“国家根本,仰给东南”“东南诸郡,饶实繁盛”。

——摘编自《宋史》

二、社会的变化

(一)表现

重点探讨

相关史料

1、门第观念的淡化,平

民社会的到来。

取士不问家世,婚姻不问阀阅。

重视门第→不问家世

自今后,客户起移,更不取主人凭由,须每年收田毕日,商量去住,各取稳便。

主奴依附→自由契约

仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

贵贱有序→身份平等

贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖

2、社会成员身份趋于平

等,人身依附关系削弱。

3、国家对社会的控制相

对松弛。

不抑兼并、管理放松

宋朝社会有何新变化?

知识延伸

宋元时期,我国的经济取得了长足的发展,社会也发生了显著的变化。在经济方面,农业、手工业以及商业和对外贸易方面发展较快。南北经济发展的不平衡加速了南北经济的差距和经济重心的南移。在社会方面,在农业、手工业、商业的普遍发展之下,人身自由增加,国家对社会的控制放松,平民社会到来。

经济之变:商业化、市场化、货币化、城市化

社会之变:平民化、契约化、平等化、流动化

孔子创立

春秋

尊崇儒术

西汉武帝

焚书坑儒

遭到打击

秦朝

继承发展

成为显学

战国

孟子

荀子

吸收佛道

有新发展

魏晋南北朝

“三教合一”

隋唐

韩愈

儒学复兴运动

?

三、儒学的复兴

(一)背景

相关史料

重点探讨

为何复兴儒学?

1、困境

五代,干戈贼乱之世也,礼崩乐坏,三纲五常之道绝,而先王之制度文章扫地而尽于是矣。

——《新五代史》

社会的动荡不安造成人们对宗教信仰的渴求,道教、佛教相继兴盛发展。

——赵世瑜《文化发展历程》

商人唯利是图,社会上出现道德下滑的现象。……人们追求财富的欲望、奢侈享受的欲望不断膨胀。

——孙学功《从商品经济的发展看理学的兴起》

(1)唐末以来社会动荡,儒家

纲常受到巨大冲击。

(2)佛、道盛行,冲击儒学正

统地位。

(4)传统儒学日益僵化,缺乏

创新与活力。

(3)宋代商品经济发展,冲击

伦理道德。

三、儒学的复兴

(一)背景

相关史料

重点探讨

北宋是否具备儒学进一步发展的土壤呢?

2、机遇

(1)三教合流,为儒学吸收佛道、形成理学提供条件。

(2)北宋实行崇文抑武政策,一批重要的儒家学者登上政治舞台。

“五代方镇残虐,民受其祸,朕令选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”

——赵匡胤

(3)宋代科技的发展,特别是印刷术的进步。

三、儒学的复兴

(二)目的

相关史料

重点探讨

为何复兴儒学?

力图挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务,希望充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用。

为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。

可理解为:为社会建立正确的价值体系,为百姓奠定安身立命的根基,为往圣先哲接续思想传统和文化根脉,为千秋万代开拓太平盛世的伟业。

三、儒学的复兴

(三)程朱理学

相关史料

知识梳理

1.代表

北宋:程颢、程颐

南宋:朱熹

朱熹

2.含义:

理学,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学。

——岳麓版历史教材必修三《宋明理学》

道、佛

儒(根本)

目的

三、儒学的复兴

(三)程朱理学

相关史料

知识梳理

为何复兴儒学?

3.思想主张:

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在!

——朱熹《晦庵先生朱文公文集》

儒学家从万物本原的角度来论证伦理纲常的合理性

物物皆有理。如火之所以热,水之所以寒,至于君臣、父子间皆是理。

——《河南程氏遗书》

(1)宇宙观:理是自然界和社会的

根本原则,也称“天理”。

理是什么?

理的体现?

理体现在社会上即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序,在人身上就是人性。

三、儒学的复兴

(三)内容

相关史料

知识梳理

3.思想主张:

(2)人生观:人生的目标是“存天

理,灭人欲”,即通过道德修养克服过度的欲望。

饮食,天理也。山珍海味,人欲也。夫妻,天理也。三妻四妾,人欲也。

——朱熹

天理人欲,不容并立。天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。

——朱熹

天理

人欲

人欲是指那些超出社会道德规范的过度欲望。主张弘扬道德抑制人欲,反对违背道德原则过分追求利欲。

如何实现理?

三、儒学的复兴

(三)内容

相关史料

重点探讨

如何看待“存天理、灭人欲”?

思考点

?

2、另一方面,他据有禁锢合理欲望、扼杀人性的潜在可能,极易成为统治者束缚被统治者的精神工具。

1、一方面,它反映了一种对人高标准、严格要求的修养理念,有利于提高人的道德修养,具有一定积极意义。

理学的理欲之辩,本意是想规谏统治者。但事实是统治者顺手接过来,反向一击,理欲之辩由道德修养的圣贤功夫转化成了政治奴役性的残杀工具。

——张立文《宋明理学研究》

三、儒学的复兴

(三)内容

相关史料

重点探讨

3.思想主张:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理 。

——《朱子语类》

(3)方法论:“格物致知”,认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”,达到对普遍天理的认识。

如何认识理?

理学新在哪里?

4.特点:

(1)兼收并蓄,更多吸收了佛道因素

(2)儒学进一步思辨化、哲学化

(3)更加强调伦理道德为思想核心

格物致知的最终目的是为了让人们深刻认识并遵守儒家道德伦理。

格

物

致

知

不断探究、穷尽

万物的本原

求得

对天理的认知

三、儒学的复兴

(四)儒学发展

相关史料

重点探讨

如何发扬儒学?

(1)合编“四书”,并加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物。

(2)创办书院,传播理学,推动了儒学的普及化、通俗化。

穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮

食之声。 ——朱熹:《童蒙须知》

白鹿洞书院

南宋后期,程朱理学成为官方正统思想

三、儒学的复兴

(五)影响

相关史料

重点探讨

如何认识儒学?

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

酷吏以法杀人,后儒以理杀人。人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?

——清·戴震

1、积极:

注重气节品德、自我节制、责任使命等塑造中华民族性格特征,适应了统治者维护封建统治的需要。

2、消极:

用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。

粉身碎骨浑不怕

要留清白在人间

贞节牌坊

四、文学艺术和科技

(一)文学艺术

重点探究

基础梳理

1.词——唐朝出现,宋代鼎盛

(1)风格特点:句子长短不一,配乐演唱

(2)宋词派别:婉约派和豪放派

辛弃疾

柳永

苏轼

李清照

词在宋代兴盛的原因是什么?

思考点

?

读者和创作者的完美邂逅

读者:商品经济和城市的繁荣,市民阶层扩大,词更适应市井生活的需要。

创作者:宋朝重文轻武,文治兴盛,大量文人士大夫投入到词曲的创作中。

王国维:凡一代有一代之文学,楚之辞,汉之赋,六朝之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆一代之文学也。

四、文学艺术和科技

(一)文学艺术

重点探究

基础梳理

2.元曲——中国古代戏曲艺术的成熟

(1)构成:散曲和杂剧

(2)风格特点:比词更灵活通俗,更适合市井演唱

(3)代表人物:关汉卿、王实甫

元曲兴盛的原因是什么?

思考点

?

政治:民族区别对待制度,使得汉族知识分子地位低下

经济:商业和城市经济繁荣,市民阶层壮大,元曲更通俗易懂,符合市井生活

情感需求:面对不公抒发愤懑……

四、文学艺术和科技

(一)文学艺术

相关史料

基础梳理

3.宋元话本——说书底本(白话小说)

4.宋元书法和绘画

书法:追求个性,不拘法度

绘画:以山水画最为突出,不强调写实,注重意境和笔墨情趣

元·黄公望《富春山居图》

四、文学艺术和科技

(一)文学艺术

相关史料

基础梳理

5.宋元文学特点

(1)具有娱乐艺术性

(2)形式自由活泼

(3)趋于平民化、世俗化

北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间……“教坊乐工,每得新腔,必求永为词,始行于世,于是声传一时。”

——摘编自袁行霈主编《中国文学史》

“元人诸剧,为曲皆佳,而白则猥鄙俚亵,不似文人口吻。盖由当时皆教坊乐工先撰成间架说白,却命供奉词臣作曲,谓之填词’。”

——王骥德《曲律·杂论》

四、文学艺术和科技

(二)科技

代表 朝代 表现

印刷术 宋朝

火药 宋朝

指南针 宋朝

沈括 北宋

郭守敬 元朝

王祯 元朝

雕版印刷相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术

大量制造用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器和管型射击火器。

用人工磁化的方法造出的指南针,广泛应用于航海

《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

设计和监制多种天文观测仪器,如简仪,主持全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》

编撰的《农书》,集北方和南方的农业技术于一体

四、文学艺术和科技

(二)科技

活字印刷术

火器

指南针

火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成了新教的工具,总的来说变成了科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机械、自然力和科学的运用》

四、文学艺术和科技

(三)少数民族文字

朝代/民族 文字

辽(契丹)

金(女真)

西夏(党项)

元 (蒙古) 成吉思汗

忽必烈

借鉴汉字,先后创制契丹大字、小字

创制女真文字,在科举中开设女真进士科,用女真文字答题

西夏文通过出土文献大量保存下来

用畏兀儿文字拼写蒙古语,形成畏兀体蒙古文

委派八思巴创造出一套拼音符号,这也是汉语拼音化的最早尝试。

本课小结

课堂练习

(2022·全国甲卷)宋朝海外贸易中,输出的商品主要是丝织品、瓷器、漆器、铁器等,输入的商品以香料、犀角、象牙、珊瑚、珍珠等为大宗。政府每年从海上进口贸易中获利颇丰。这表明,在宋朝( )

A.进口商品成为基本生产资料 B.开辟了海上丝绸之路

C.外贸成为国家税收主要来源 D.手工业生产较为发达

【答案】D【解析】宋朝海外贸易中,输出商品多为手工业制成品,而输入产品多为奢侈品,最终政府每年从海上进口贸易中获利颇丰,意味着当时贸易出口量较大,说明手工业生产较为发达,D项正确;进口商品是奢侈品,不是基本生产资料,排除A项;汉代开辟了海上丝绸之路,排除B项;通过材料无法看出外贸在国家财政中所占比重,排除C项。故选D项。

课堂练习

(2021·全国乙卷)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也"。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍 B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强 D.四民社会地位相同

【答案】C【解析】材料信息是,宋代官府强调重农抑商,而苏辙则强调舍农工商贾而为士、郑至道则强调士农工商皆本业。从中可以看出宋代社会阶层流动较为增强,故C正确;这一情况是商品经济发展的结果,故A错误;重农抑商政策是封建国家的国策,故B错误;“四民社会地位相同”的说法错误,故D错误。

课堂练习

(2020·江苏卷)孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋( )

A. 儒学统治地位动摇 B. 儒学与佛教的融合

C. 理学成为官方哲学 D. 阳明心学影响深远

【答案】B【解析】 材料“程颐程颢兄弟则将二者圆通”“契嵩认为儒和佛‘心则一’”等信息可反映出北宋时期存在儒学与佛教融合的现象,B项正确;材料强调了儒佛的融合,而不是强调佛教对儒学的冲击,无法体现地位动摇的现象,A项错误;材料内容没有体现理学成为官方哲学的问题,并且在南宋时理学才逐渐成为官方哲学,C项错误;阳明心学出现于明代,D项错误。

课堂练习

(2022·浙江)宋代经济文化高度发达。有外国学者曾这样评价十三世纪的中国:“在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,中国无疑是当时最先进的国家。”下列关于宋代史事的表述,正确的是

①宋词是中国历史上具有时代特色的文学成就之一

②瓷器开始成为“海上丝绸之路”外销的重要商品

③毕昇发明活字印刷术,实现了印刷史上的一大革命

④已出现火药箭、火炮、火球、火蒺藜等多种火药武器

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】C【解析】根据材料“在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,中国无疑是当时最先进的国家。”及所学知识可得,这些现象说明宋词是中国历史上具有时代特色的文学成就之一,毕异发明活字印刷术,实现了印刷史上的一大革命,已出现火药箭、火炮、火球、火蒺藜等多种火药武器,①③④表述符合题意,C项正确;“瓷器开始成为海上丝绸之路外销的重要商品”表述不正确,不是从宋朝开始的,②不符合题意,排除ABD项。故选C项。

课堂练习

(2022·湖南)南宋画家李唐感叹:“云里烟村雨里滩,看之容易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”这反映当时( )

A.艺术水准下降 B.绘画题材集中

C.画家地位不高 D.世俗文化兴盛

【答案】D【解析】本诗的意思是:云烟袅绕的村庄和雨水滂沱的河滩,山村时隐时现,滩水湍急,欣赏着画中美景很容易,谁知道画好它有多么艰难。早知道时人看不上这样的美景,就应该多买胭脂来画艳丽的牡丹。作者借题发挥,用以抒发个人的感慨和不平。它的弦外之音,耐人寻味。所以A项“当时艺术水准下降”显然不符合题意,排除;诗中既描述了山水画也提到花鸟画,B项“绘画题材集中”显然也不合题意,排除;诗人自嘲画山水画不如画牡丹,反映不出当时画家地位不高,所以C项应该排除;画家李唐生活在南宋,结合所学知识,随着南宋商品经济的发展,世俗文化兴盛,画家感叹寄情山水的山水画不如浓色重彩的牡丹受时人欢迎。所以D项符合题意。

宋帝国的立国精神:抱残守缺,苟且偷安,过一日算一日,将就一天算一天……不可避免地会产生一种印象,认为那时的中国社会跟它的宋政府一样,也是堕落的。

其实不然,而且恰恰相反。整个宋帝国时代,起自十一世纪,经过十二世纪,再到十三世纪,二百余年间,它的物质文明,有辉煌成就,不但超过中国过去任何一个时代,并超过同时代的西方世界。最保守的观察,中国至少比欧洲进步一百年。

——柏杨《中国人史纲》

第11课

辽宋夏金元的经济、社会与文化

一、经济的发展

(一)农业之变

基础梳理

根据教材64页梳理农业发展概况

发展概况 意义

耕作制度:一年两熟、一年三熟

土地利用率提高,粮食产量增加,人口增多

经济结构:出现固定种植经济作

物的农户

推动商品经济发展,对传统自然经济结构有一定突破

棉花种植:宋朝开始,元朝逐渐

普遍

带动了棉纺织业的发展,棉布逐渐成为人们的主要衣料

边疆开发:在辽夏金元的统治下,

边疆农业有显著进步

边疆地区获得进一步开发,中原农耕文明向周边扩展

一、经济的发展

(一)农业之变

相关史料

北宋自越南引进的良种

——占城稻

生长时间短、耐旱、适应性强

黄道婆改进棉纺织技术

北宋末年的实际人口数应当已经超过1亿。这在中国古代人口史上是一个划时代的标志。

——《中外历史纲要》上

一、经济的发展

(二)手工业之变

相关史料

汝窑

官窑

定窑

哥窑

钧窑

元代釉里红

宋元时期,瓷器大量出口海外,继丝绸之后成为中华文明新的物质象征

冰裂纹

1、制瓷业

知识梳理

元代青花瓷

一、经济的发展

(二)手工业之变

相关史料

2、矿冶业

知识梳理

昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。

——南宋·庄绰

到1078年,北宋生铁年产量已经达到7.5到15万吨,这一产量是1640年英国本土生铁产量的两倍半至五倍。

——罗伯特哈特威尔《北宋中期中国铁与煤工业的革命》

①概况:煤的开采量很大,都城东京的居民普遍使用煤作燃料。

②作用:燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

一、经济的发展

(二)手工业之变

相关史料

知识梳理

3、印刷业

概况:印刷业在宋元时期发展迅速,有力地推动了文化的普及,进一步带动了造纸业的发展。

北宋:毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

元代:王祯创制木活字,又发明转轮排字盘。

北宋毕昇

活字印刷术

转轮排字架

一、经济的发展

(三)商业之变

农业发展

粮食增加

种植经济作物

商业的发展

城市的繁荣

手工业的发展

人口的增加

在人们的生产力发展到一定状况下,就会有一定的交换和消费形式。

——马克思

一、经济的发展

(三)商业之变

重点探讨

宋朝的商业有哪些新发展?

相关史料

朝廷创置榷场,以通南北之货……内足以专课息之源,外足以固邻国之好。

——摘编自《宋会要辑稿》

1、边境贸易

概况:官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃

注:榷场是宋辽金元时期位于民族政权交界地区所设的互市市场。场内贸易由官吏主持,除官营贸易外,商人须纳税、交牙钱、领得证明文件方能交易。

一、经济的发展

(三)商业之变

重点探讨

宋朝的商业有哪些新发展?

相关史料

北宋交子

2、货币流通

①直接原因:

铜钱、铁钱携带不便,不利于大宗贸易的进行;

②根本原因:

宋代商品经济的繁荣

初,蜀民以铁(钱)重,私为券,谓之交子,以便贸易。富人十六户主之。

——《续资治通鉴长编》

元朝纸币

南宋会子

宋代纸币出现的原因什么?

思考点

?

推动了商品经济的发展

一、经济的发展

(三)商业之变

重点探讨

宋朝的商业有哪些新发展?

相关史料

宋代时期,中外交往主要依靠海路,那时海外贸易兴盛,政府鼓励海外贸易,收入颇丰,以至于宋高宗说:“司舶之利最厚,若措施得宜,所得动以百万计。”

3、海外贸易

概况:外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源;

主要外贸港口有广州、泉州、明州

一、经济的发展

(三)商业之变

重点探讨

相关史料

宋代进出口货物达410种以上。按性质可分为宝物、布匹、香货、皮货、杂货、药材等,单是进口香料,其名色就不下百种……宋代对外贸易港口有20余处,设有广州、泉州、明州、杭州、密州5个市舶司……据吴自牧《梦梁录》记述,宋代海船可乘五六百人到千人以上。海船很多,据推断,福州一地就有300余艘宽一丈二尺以上的海船。

——曹中原《宋代海外贸易的兴盛及其原因》

经济

(1)农业、手工业和商品经济的发展;

(2)海外贸易利益巨大;

(3)经济重心南移。

政治

(4)为了增加政府收入,统治者支持、鼓励。

科技

(6)造船业、航海技术进步,指南针用于航海。

宋代海外贸易繁荣的原因?

思考点

?

一、经济的发展

(三)商业之变

重点探讨

宋朝的商业有哪些新发展?

相关史料

(东京)朱雀门外……以南东西两教坊,余皆居民或茶坊……茶坊每五更点灯,博易、买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之“鬼市子”……北山子茶坊……仕女往往夜游,吃茶于彼。

——孟元老《东京梦华录》

4、城市兴盛

城市格局:打破时空限制;

城市功能:经济功能增强;

城市管理:政府对商业的控制放松;

重要城市:宋东京、临安;元大都

一、经济的发展

(四)经济格局之变—经济重心南移

知识梳理

相关史料

1、南移过程

魏晋南北朝

永嘉之乱

江南开发

唐中叶后

安史之乱

南方逐渐超过北方

宋朝

靖康之变

经济重心南移完成

朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋。

语曰:“苏湖熟,天下足。

——陆游:《陆游集》

一、经济的发展

(四)经济格局之变—经济重心南移

重点探讨

相关史料

2、南移影响

(1)经济:促进了江南经济发展,使之成为国家赋税的主要承担者。

(2)人口:南方的人口迅速膨胀,在全国总人口中的比重不断增长。

(3)交通:促进了南方沿海城市海上交通和运输的发展。

宋神宗元丰时,与往古极盛之时相较,“县邑之增,几至三倍,民户之增,几至十倍,财货之增,几至数十百倍”,遂致“东南愈重而西北愈轻”。

“国家根本,仰给东南”“东南诸郡,饶实繁盛”。

——摘编自《宋史》

二、社会的变化

(一)表现

重点探讨

相关史料

1、门第观念的淡化,平

民社会的到来。

取士不问家世,婚姻不问阀阅。

重视门第→不问家世

自今后,客户起移,更不取主人凭由,须每年收田毕日,商量去住,各取稳便。

主奴依附→自由契约

仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

贵贱有序→身份平等

贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖

2、社会成员身份趋于平

等,人身依附关系削弱。

3、国家对社会的控制相

对松弛。

不抑兼并、管理放松

宋朝社会有何新变化?

知识延伸

宋元时期,我国的经济取得了长足的发展,社会也发生了显著的变化。在经济方面,农业、手工业以及商业和对外贸易方面发展较快。南北经济发展的不平衡加速了南北经济的差距和经济重心的南移。在社会方面,在农业、手工业、商业的普遍发展之下,人身自由增加,国家对社会的控制放松,平民社会到来。

经济之变:商业化、市场化、货币化、城市化

社会之变:平民化、契约化、平等化、流动化

孔子创立

春秋

尊崇儒术

西汉武帝

焚书坑儒

遭到打击

秦朝

继承发展

成为显学

战国

孟子

荀子

吸收佛道

有新发展

魏晋南北朝

“三教合一”

隋唐

韩愈

儒学复兴运动

?

三、儒学的复兴

(一)背景

相关史料

重点探讨

为何复兴儒学?

1、困境

五代,干戈贼乱之世也,礼崩乐坏,三纲五常之道绝,而先王之制度文章扫地而尽于是矣。

——《新五代史》

社会的动荡不安造成人们对宗教信仰的渴求,道教、佛教相继兴盛发展。

——赵世瑜《文化发展历程》

商人唯利是图,社会上出现道德下滑的现象。……人们追求财富的欲望、奢侈享受的欲望不断膨胀。

——孙学功《从商品经济的发展看理学的兴起》

(1)唐末以来社会动荡,儒家

纲常受到巨大冲击。

(2)佛、道盛行,冲击儒学正

统地位。

(4)传统儒学日益僵化,缺乏

创新与活力。

(3)宋代商品经济发展,冲击

伦理道德。

三、儒学的复兴

(一)背景

相关史料

重点探讨

北宋是否具备儒学进一步发展的土壤呢?

2、机遇

(1)三教合流,为儒学吸收佛道、形成理学提供条件。

(2)北宋实行崇文抑武政策,一批重要的儒家学者登上政治舞台。

“五代方镇残虐,民受其祸,朕令选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”

——赵匡胤

(3)宋代科技的发展,特别是印刷术的进步。

三、儒学的复兴

(二)目的

相关史料

重点探讨

为何复兴儒学?

力图挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务,希望充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用。

为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。

可理解为:为社会建立正确的价值体系,为百姓奠定安身立命的根基,为往圣先哲接续思想传统和文化根脉,为千秋万代开拓太平盛世的伟业。

三、儒学的复兴

(三)程朱理学

相关史料

知识梳理

1.代表

北宋:程颢、程颐

南宋:朱熹

朱熹

2.含义:

理学,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学。

——岳麓版历史教材必修三《宋明理学》

道、佛

儒(根本)

目的

三、儒学的复兴

(三)程朱理学

相关史料

知识梳理

为何复兴儒学?

3.思想主张:

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在!

——朱熹《晦庵先生朱文公文集》

儒学家从万物本原的角度来论证伦理纲常的合理性

物物皆有理。如火之所以热,水之所以寒,至于君臣、父子间皆是理。

——《河南程氏遗书》

(1)宇宙观:理是自然界和社会的

根本原则,也称“天理”。

理是什么?

理的体现?

理体现在社会上即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序,在人身上就是人性。

三、儒学的复兴

(三)内容

相关史料

知识梳理

3.思想主张:

(2)人生观:人生的目标是“存天

理,灭人欲”,即通过道德修养克服过度的欲望。

饮食,天理也。山珍海味,人欲也。夫妻,天理也。三妻四妾,人欲也。

——朱熹

天理人欲,不容并立。天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。

——朱熹

天理

人欲

人欲是指那些超出社会道德规范的过度欲望。主张弘扬道德抑制人欲,反对违背道德原则过分追求利欲。

如何实现理?

三、儒学的复兴

(三)内容

相关史料

重点探讨

如何看待“存天理、灭人欲”?

思考点

?

2、另一方面,他据有禁锢合理欲望、扼杀人性的潜在可能,极易成为统治者束缚被统治者的精神工具。

1、一方面,它反映了一种对人高标准、严格要求的修养理念,有利于提高人的道德修养,具有一定积极意义。

理学的理欲之辩,本意是想规谏统治者。但事实是统治者顺手接过来,反向一击,理欲之辩由道德修养的圣贤功夫转化成了政治奴役性的残杀工具。

——张立文《宋明理学研究》

三、儒学的复兴

(三)内容

相关史料

重点探讨

3.思想主张:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理 。

——《朱子语类》

(3)方法论:“格物致知”,认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”,达到对普遍天理的认识。

如何认识理?

理学新在哪里?

4.特点:

(1)兼收并蓄,更多吸收了佛道因素

(2)儒学进一步思辨化、哲学化

(3)更加强调伦理道德为思想核心

格物致知的最终目的是为了让人们深刻认识并遵守儒家道德伦理。

格

物

致

知

不断探究、穷尽

万物的本原

求得

对天理的认知

三、儒学的复兴

(四)儒学发展

相关史料

重点探讨

如何发扬儒学?

(1)合编“四书”,并加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物。

(2)创办书院,传播理学,推动了儒学的普及化、通俗化。

穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮

食之声。 ——朱熹:《童蒙须知》

白鹿洞书院

南宋后期,程朱理学成为官方正统思想

三、儒学的复兴

(五)影响

相关史料

重点探讨

如何认识儒学?

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

酷吏以法杀人,后儒以理杀人。人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?

——清·戴震

1、积极:

注重气节品德、自我节制、责任使命等塑造中华民族性格特征,适应了统治者维护封建统治的需要。

2、消极:

用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。

粉身碎骨浑不怕

要留清白在人间

贞节牌坊

四、文学艺术和科技

(一)文学艺术

重点探究

基础梳理

1.词——唐朝出现,宋代鼎盛

(1)风格特点:句子长短不一,配乐演唱

(2)宋词派别:婉约派和豪放派

辛弃疾

柳永

苏轼

李清照

词在宋代兴盛的原因是什么?

思考点

?

读者和创作者的完美邂逅

读者:商品经济和城市的繁荣,市民阶层扩大,词更适应市井生活的需要。

创作者:宋朝重文轻武,文治兴盛,大量文人士大夫投入到词曲的创作中。

王国维:凡一代有一代之文学,楚之辞,汉之赋,六朝之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆一代之文学也。

四、文学艺术和科技

(一)文学艺术

重点探究

基础梳理

2.元曲——中国古代戏曲艺术的成熟

(1)构成:散曲和杂剧

(2)风格特点:比词更灵活通俗,更适合市井演唱

(3)代表人物:关汉卿、王实甫

元曲兴盛的原因是什么?

思考点

?

政治:民族区别对待制度,使得汉族知识分子地位低下

经济:商业和城市经济繁荣,市民阶层壮大,元曲更通俗易懂,符合市井生活

情感需求:面对不公抒发愤懑……

四、文学艺术和科技

(一)文学艺术

相关史料

基础梳理

3.宋元话本——说书底本(白话小说)

4.宋元书法和绘画

书法:追求个性,不拘法度

绘画:以山水画最为突出,不强调写实,注重意境和笔墨情趣

元·黄公望《富春山居图》

四、文学艺术和科技

(一)文学艺术

相关史料

基础梳理

5.宋元文学特点

(1)具有娱乐艺术性

(2)形式自由活泼

(3)趋于平民化、世俗化

北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间……“教坊乐工,每得新腔,必求永为词,始行于世,于是声传一时。”

——摘编自袁行霈主编《中国文学史》

“元人诸剧,为曲皆佳,而白则猥鄙俚亵,不似文人口吻。盖由当时皆教坊乐工先撰成间架说白,却命供奉词臣作曲,谓之填词’。”

——王骥德《曲律·杂论》

四、文学艺术和科技

(二)科技

代表 朝代 表现

印刷术 宋朝

火药 宋朝

指南针 宋朝

沈括 北宋

郭守敬 元朝

王祯 元朝

雕版印刷相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术

大量制造用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器和管型射击火器。

用人工磁化的方法造出的指南针,广泛应用于航海

《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

设计和监制多种天文观测仪器,如简仪,主持全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》

编撰的《农书》,集北方和南方的农业技术于一体

四、文学艺术和科技

(二)科技

活字印刷术

火器

指南针

火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成了新教的工具,总的来说变成了科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机械、自然力和科学的运用》

四、文学艺术和科技

(三)少数民族文字

朝代/民族 文字

辽(契丹)

金(女真)

西夏(党项)

元 (蒙古) 成吉思汗

忽必烈

借鉴汉字,先后创制契丹大字、小字

创制女真文字,在科举中开设女真进士科,用女真文字答题

西夏文通过出土文献大量保存下来

用畏兀儿文字拼写蒙古语,形成畏兀体蒙古文

委派八思巴创造出一套拼音符号,这也是汉语拼音化的最早尝试。

本课小结

课堂练习

(2022·全国甲卷)宋朝海外贸易中,输出的商品主要是丝织品、瓷器、漆器、铁器等,输入的商品以香料、犀角、象牙、珊瑚、珍珠等为大宗。政府每年从海上进口贸易中获利颇丰。这表明,在宋朝( )

A.进口商品成为基本生产资料 B.开辟了海上丝绸之路

C.外贸成为国家税收主要来源 D.手工业生产较为发达

【答案】D【解析】宋朝海外贸易中,输出商品多为手工业制成品,而输入产品多为奢侈品,最终政府每年从海上进口贸易中获利颇丰,意味着当时贸易出口量较大,说明手工业生产较为发达,D项正确;进口商品是奢侈品,不是基本生产资料,排除A项;汉代开辟了海上丝绸之路,排除B项;通过材料无法看出外贸在国家财政中所占比重,排除C项。故选D项。

课堂练习

(2021·全国乙卷)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也"。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍 B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强 D.四民社会地位相同

【答案】C【解析】材料信息是,宋代官府强调重农抑商,而苏辙则强调舍农工商贾而为士、郑至道则强调士农工商皆本业。从中可以看出宋代社会阶层流动较为增强,故C正确;这一情况是商品经济发展的结果,故A错误;重农抑商政策是封建国家的国策,故B错误;“四民社会地位相同”的说法错误,故D错误。

课堂练习

(2020·江苏卷)孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋( )

A. 儒学统治地位动摇 B. 儒学与佛教的融合

C. 理学成为官方哲学 D. 阳明心学影响深远

【答案】B【解析】 材料“程颐程颢兄弟则将二者圆通”“契嵩认为儒和佛‘心则一’”等信息可反映出北宋时期存在儒学与佛教融合的现象,B项正确;材料强调了儒佛的融合,而不是强调佛教对儒学的冲击,无法体现地位动摇的现象,A项错误;材料内容没有体现理学成为官方哲学的问题,并且在南宋时理学才逐渐成为官方哲学,C项错误;阳明心学出现于明代,D项错误。

课堂练习

(2022·浙江)宋代经济文化高度发达。有外国学者曾这样评价十三世纪的中国:“在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,中国无疑是当时最先进的国家。”下列关于宋代史事的表述,正确的是

①宋词是中国历史上具有时代特色的文学成就之一

②瓷器开始成为“海上丝绸之路”外销的重要商品

③毕昇发明活字印刷术,实现了印刷史上的一大革命

④已出现火药箭、火炮、火球、火蒺藜等多种火药武器

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】C【解析】根据材料“在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,中国无疑是当时最先进的国家。”及所学知识可得,这些现象说明宋词是中国历史上具有时代特色的文学成就之一,毕异发明活字印刷术,实现了印刷史上的一大革命,已出现火药箭、火炮、火球、火蒺藜等多种火药武器,①③④表述符合题意,C项正确;“瓷器开始成为海上丝绸之路外销的重要商品”表述不正确,不是从宋朝开始的,②不符合题意,排除ABD项。故选C项。

课堂练习

(2022·湖南)南宋画家李唐感叹:“云里烟村雨里滩,看之容易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”这反映当时( )

A.艺术水准下降 B.绘画题材集中

C.画家地位不高 D.世俗文化兴盛

【答案】D【解析】本诗的意思是:云烟袅绕的村庄和雨水滂沱的河滩,山村时隐时现,滩水湍急,欣赏着画中美景很容易,谁知道画好它有多么艰难。早知道时人看不上这样的美景,就应该多买胭脂来画艳丽的牡丹。作者借题发挥,用以抒发个人的感慨和不平。它的弦外之音,耐人寻味。所以A项“当时艺术水准下降”显然不符合题意,排除;诗中既描述了山水画也提到花鸟画,B项“绘画题材集中”显然也不合题意,排除;诗人自嘲画山水画不如画牡丹,反映不出当时画家地位不高,所以C项应该排除;画家李唐生活在南宋,结合所学知识,随着南宋商品经济的发展,世俗文化兴盛,画家感叹寄情山水的山水画不如浓色重彩的牡丹受时人欢迎。所以D项符合题意。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进