第19课《怀疑与学问》课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课《怀疑与学问》课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-31 13:59:54 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

怀疑与学问

顾

颉

刚

新课导入

牛顿有一天,他正坐在苹果树下休息,忽然一个熟苹果掉下来,砸到他的头上。他摸了摸被砸痛的地方,这时,牛顿就想到一个问题:当把球抛向空中时,它为什么不一直向上升去,而总是向下落呢?牛顿捡起苹果突然有一种奇怪的想法,是不是有一种看不见的力量在起作用,把苹果拉向地面呢?过了很久,牛顿终于解答了这个问题,并由此推算出一个公式,这就是“万有引力定律”。

新课导入

童年的瓦特体弱多病,胆子又小,常喜欢一个人玩,但爱动脑筋。

有一天,他看见水壶里的沸水忽然掀起壶盖,发出“噗噗”声,就好奇地问奶奶:“为什么壶盖会跳动?”奶奶告诉他,这是壶里水蒸气的力量。小瓦特心里想,蒸汽的力量可真大,要是能利用它就好了!这件事启发了他对蒸汽机的发明。

新课导入

牛顿因为有“苹果为什么会落地?”的疑问,发现了万有引力;瓦特因为有“水开了,壶盖为什么会跳起来”的疑问,发现了蒸汽的力量;伽利略对亚里士多德的观点产生了怀疑,因而得出了自由落体定律……这些创造都是从怀疑中来,那么怀疑与学问和创造有什么关系呢?今天让我们来研读一下著名历史学家顾颌刚的《怀疑与学问》,就会明白治学为什么要有怀疑精神,什么是我们要提倡的怀疑精神,这对于培养开拓创造精神很有益处。

学习目标

1.积累课文中的经典语句,识记“停滞、塾师、譬如、懒惰”等易考词语。(重点)

2.理清文章的论证思路,学习本文的论证方法,把握议论文严密的论证结构。(重点)

3.结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。(难点)

4.理解怀疑精神的内涵及重要意义,逐渐在自己求学过程中做到不轻信,善思辨。(素养)

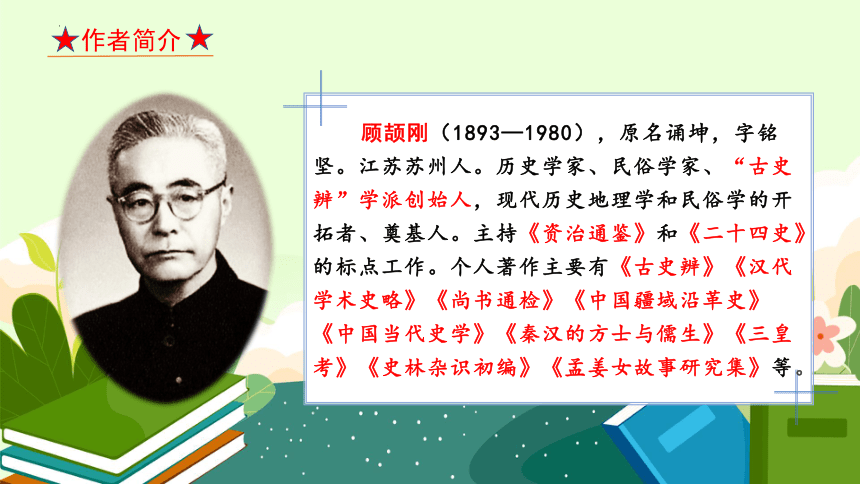

作者简介

顾颉刚(1893—1980),原名诵坤,字铭坚。江苏苏州人。历史学家、民俗学家、“古史辨”学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。主持《资治通鉴》和《二十四史》的标点工作。个人著作主要有《古史辨》《汉代学术史略》《尚书通检》《中国疆域沿革史》《中国当代史学》《秦汉的方士与儒生》《三皇考》《史林杂识初编》《孟姜女故事研究集》等。

背景资料

本文选自《宝树园文存》 卷三(中华书局2011年版)。1922年,顾颉刚先生到上海任商务印书馆编辑,这段时间他与胡适和钱玄同通过信件讨论群经辨伪问题,开始复兴历史上的疑辨运动,并把儒家的辨伪变成历史家的辨伪。在1923年提出了“层累地造成的中国古史”的学说,引起了一场古史大论战。1926年,顾颉刚把论战双方的文章收集起来,编成《古史辨》第一册,于是,中国史学界出现了一个以“疑古”为旗帜的古史辨派,《怀疑与学问》即为此段时间所作。

文学常识

常见的论证方法

常见的论证方法有:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证。

1.举例论证:举例论证是列举确凿、充分、 有代表性的事例来证明论点的方法。因为“事实 胜于雄辩”,所以举出确凿典型的事例会增强文 章的说服力。

2.道理论证:用经典著作中的精辟见解、古 今中外名人的名言警句以及人们公认的定理公式 等来证明论点,从而使论述有权威性,增强说服力。

文学常识

常见的论证方法

3.对比论证:通过将两种完全对立的事物或截 然相反的观点进行对比来证明论点的一种方法。

4.比喻论证:比喻论证就是通过形象的比喻 来证明论点的方法。这种论证方法,可以把道理 讲得通俗易懂,让人易于接受。

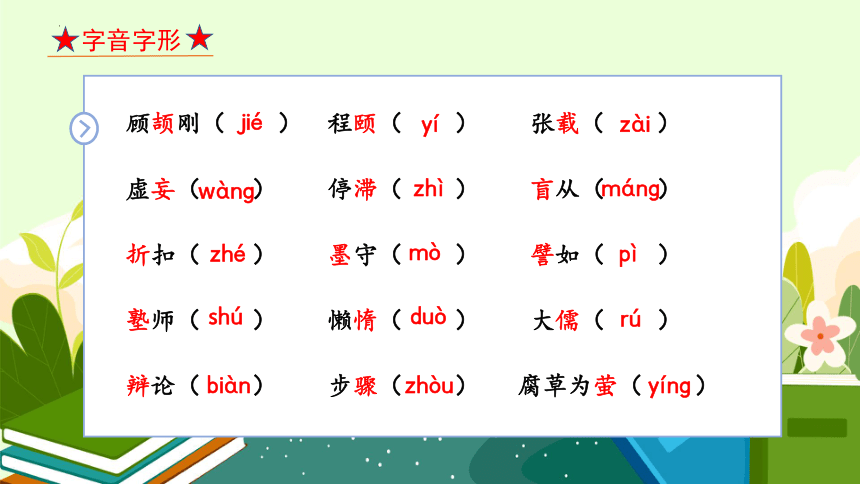

字音字形

顾颉刚( ) 程颐( ) 张载( )

虚妄( ) 停滞( ) 盲从( )

折扣( ) 墨守( ) 譬如( )

塾师( ) 懒惰( ) 大儒( )

辩论( ) 步骤( ) 腐草为萤( )

jié

yí

zài

wàng

zhì

máng

zhé

mò

shú

rú

zhòu

yíng

pì

biàn

duò

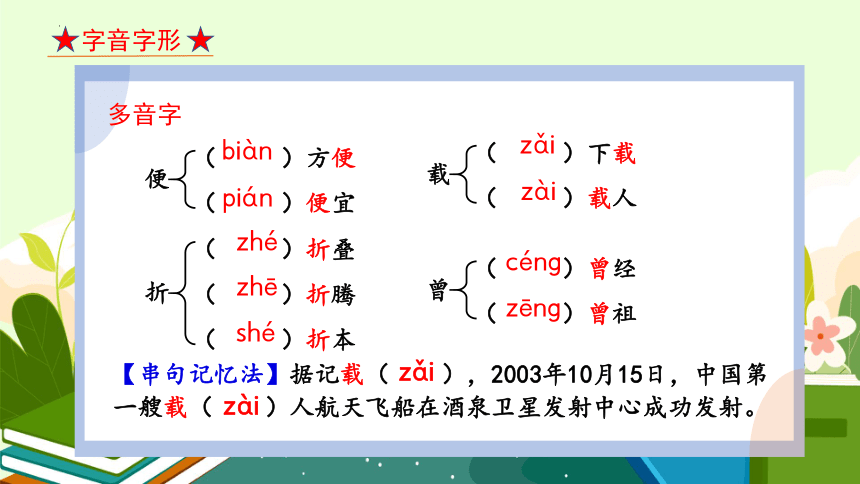

字音字形

多音字

( )方便

( )便宜

便

biàn

pián

( )下载

( )载人

载

( )折叠

( )折腾

( )折本

折

( )曾经

( )曾祖

曾

zài

zhé

zhē

shé

cénɡ

zēnɡ

zǎi

【串句记忆法】据记载( ),2003年10月15日,中国第一艘载( )人航天飞船在酒泉卫星发射中心成功发射。

zǎi

zài

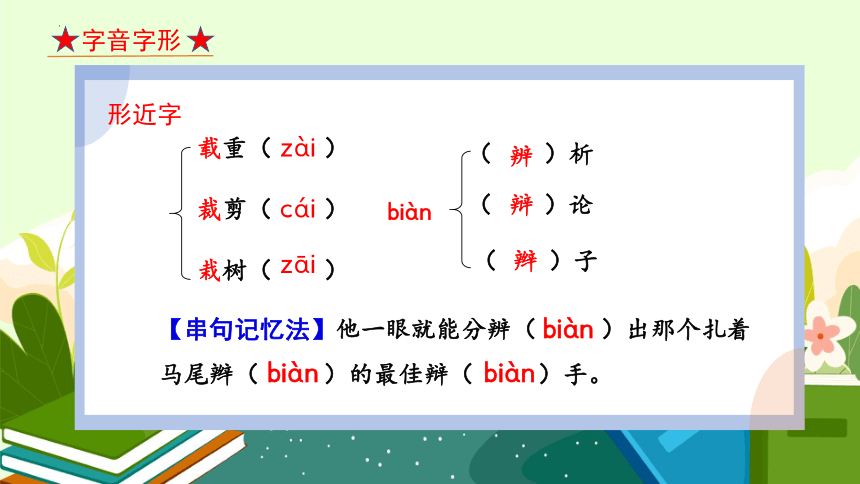

字音字形

形近字

【串句记忆法】他一眼就能分辨( )出那个扎着马尾辫( )的最佳辩( )手。

biàn

biàn

( )析

zài

cái

zāi

载重( )

裁剪( )

栽树( )

( )论

( )子

辨

辩

辫

biàn

biàn

词语理解

譬如:

视察:

大儒:

比如,例如。

察看,审察。

旧时指学问渊博的著名学者。

盲从:

比喻自己没有主见,没有原则,没有见地,随着别人说话、做事。

停滞:

因为受到阻碍,不能顺利地运动或发展。

启迪:

开导;启发。

墨守:

战国时墨子善于守城,后来用“墨守成规”形容因循守旧,不肯改进。

词语理解

流俗:

虚妄:

不折不扣:

流行的俗见。

没有事实根据的。

不打折扣。

尽信书则不如无书:

语出《孟子·尽心下》。原指完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,后用以泛指不要迷信、拘泥于书本。

腐草为萤:

语出《礼记·月令》。意思是腐草能化为萤火虫。

不攻自破:

不用攻击,自己就溃败了,多形容观点、情节等站不住脚,经不起反驳或责问。

辨伪去妄:

(对一些事物)要善于辨别,分清真假,(留下真的)去除虚假的。

朗读课本

导思1.本文的中心论点是什么?中心论点是如何提出来的

导思2:本文的二、三部分是通过哪一句话联系在一起的?二者之间的关系如何?在文中有什么作用?

中心论点

结构安排

导思3. 为什么说“怀疑”是创新的基本条件?

内容理解

导思4.为了论述“怀疑”与“创新”的关系,作者运用了怎样的论证方法?

论证方法

关键词:

怀疑精神

朗读课本

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

《怀疑与学问》课文朗读。

圈点要求

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

文章结构

提出中心论点

第一部分(1、2):治学必须有怀疑精神。

论证第一个分论点

第二部分(3~5):怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤。

论证第二个分论点

第三部分(6):怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

整体感知

1.课文是怎样提出中心论点的?课文的中心论点是什么?

“学者先要会疑。”——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

引用名言,提出中心论点:

治学必须有怀疑精神。

整体感知

2.引用学者的名言以提出论点,这种写法有什么好处?

引用名言,意在表明做学问要有怀疑的精神,也要善于怀疑。既提出了本文的中心论点——做学问“须疑”与“会疑”,同时学者的名言本身也是一个证明论点的有力论据,这就使得论点更有说服力。也使文章开头显得活泼有新意,吸引读者的阅读兴趣。

整体感知

3.说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的,其中运用了哪些论证方法。

①学问的基础是事实和证据。

②事实和证据的两种来源。

③举例说明。譬如在国难危急的时候……

④做学问所依据的材料也有两种:自己亲见的事实根据;别人的传说。

因果

(1)指出做学问要有怀疑精神的依据。

例证法

整体感知

3.说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的,其中运用了哪些论证方法。

(2)论述怀疑精神是做一切学问的基本条件。

①指出怀疑精神的必要性。

②用“三皇五帝”的事例说明。

③用“腐草为萤”的事例说明。

怀疑精神是做学问的基本条件。

例证法

整体感知

3.说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的,其中运用了哪些论证方法。

(3)论述求知需有怀疑精神,不应盲从迷信。

①对于任何学问都要先怀疑。

②提出“怀疑”“思索”“辨别”三步,正反两面论证。

③引用孟子名言进行论证。

求知要有怀疑精神,不应该盲从迷信。

引证法

对比论证

道理论证

整体感知

4.仔细阅读文章第二部分,说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的?

指出做学问要有怀疑精神的依据。

论述怀疑精神是做一切学问的基本条件。

论述求知需有怀疑精神,不应盲从迷信。

得出结论

整体感知

5.说说第3段有何作用。

内容上: 指出了学问的基础是事实和证据; 举例论证了“别人的传说,不一定可靠这一观点”; 指出证据有时不能见到,只能靠别人的传说。

结构上:铺垫、引出下文。这段讲了做学问的一个必不可少的依据是“靠别人的传说”,下文紧接着就谈论如何对待这“传说”。

整体感知

6.第4自然段作者列举了哪两个事例?有什么作用?

本题运用举例论证作 用分析法。作者列举“三 皇、五帝”和“腐草为萤”两个事例进行论证。论述 了人们怎样以怀疑的精神做学问,使 人确信古书记载的传说不一定可靠, 怀疑精神很有必要。

整体感知

7.如何理解第6段开头这句话?

这是一个过渡句,起承上启下的作 用,前半句归结上文的论点,后半句提 出本段的论点:怀疑也是从积极方面建 设新学说、启迪新发明的基本条件。

整体感知

8.“一切”和四个“常常”能删去吗?为什么?

不能。用这些词,是为了强调所有 的学问家全部都包括在内,都善于经常 怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说。 这是建设新学说的基本条件。

整体感知

9.第6段说“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”,请参考文中的例子,补写2—3个事实论据。

拉瓦锡质疑“燃素说”,由此发现了氧气和燃烧的原理;爱因斯坦质疑牛顿的经典力学理论不适合高速运动,由此发现了描述空间扭曲的相对论;熊彼特质疑“剩余价值”学说,由此奠定了一百多年的企业家精神理论,促成了美国经济持久的繁荣。

整体感知

10.第6段中有三个“这样”,说说它们分别指代什么。

①第一个“这样”指代“对于别人的话,都不打折扣地承认”。

②后两个“这样”指代“对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说”。

难点探究

1.怎样理解“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件”?

承上启下,对文章的内容和结构起到了重要作用。

从“消极”和“积极”两个层面展开,充分论证了“怀疑精神”的价值和意义。其中的“消极”和“积极”是指由浅到深的两个不同阶段,上半句交代“怀疑”对吸纳已有知识和做学问的作用,下半句交代“怀疑”对建设新学说、启迪新发明的作用。前者是后者的基础,后者是前者的升华,两方面相结合,由浅入深地论证了“治学必须有怀疑精神”这一中心论点。

难点探究

2.作者希望我们做学问要学会怀疑,那么他的文章有没有让我们产生怀疑的地方呢?

第6段“古今科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样起来的”一句中的“都是”太绝对,比如说鲁班发明锯子、四大发明的出现等,就跟怀疑没关系。所以,可以把“都是”改为“大都”或“多是”。

难点探究

3.顾颉刚是我国现代著名的历史学家,享誉中外学术界,影响极为深远。当代中学生阅读顾颉刚先生的《怀疑与学问》是大有裨益的。试谈一谈你从本文中学到了什么。

鲜明的论点,充分的说理。本文针对学术研究的问题提出自己的鲜明观点,将自己治学的宝贵经验融入其中。同时,作者又层层深入、鞭辟入里地论证了中心论点,层次清晰。这些说理的方法是很好的学习范例。

难点探究

大胆质疑,小心求证。顾颉刚先生是位大学问家,在治学上因大胆质疑而建树颇丰,因而由他鲜明地提出大胆怀疑的精神对做学问的意义是颇具说服力的。人们因沿袭一些唯师唯上唯本等治学的陋习,常常循规蹈矩,缺少大胆质疑的精神。这种现象影响着一代又一代的莘莘学子。而这种质疑精神的缺失又严重地弱化了创新精神的培养。因此,学习本文,培养怀疑的精神,对于我们青少年来说,是极为必要的。

主题概括

这篇议论文引用名言提出中心论点,运用举例论证、道理论证的方法,论证了治学必须有怀疑精神,才能辨伪去妄,才能建设新学说、启迪新发明的观点,告诫学者不要随便盲从或迷信。

写作特点

1.结构清晰,逻辑性强。文章开头两段引用我国古代两位著名学者的话,提出中心论点。3~5段先从消极方面进行论证,3、4段先指出“学问的基础是事实和论据”,再论述“对于传说的话都应当经过一番思考”。第5段扩展开去,提出“对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑、思索与辨别,不可盲从迷信”。第6段首句中的两个分句分别概括了上下文的两个分论点。由此可见,本文层层深入,对怀疑的精神在做学问过程中的必要性和意义,进行了全面而精当的阐述,层次分明,思路清晰。

写作特点

2.多种论证方法,说理有力。首先,本文使用了道理论证,引用古代著名学者的话作为论据,增强了文章的说服力。如第5段中引用孟子的话“尽信书则不如无书”,有力地证明了段首提出的论点。此外,本文还使用了举例论证。为了论证“对传说必须有怀疑精神”这个论点,第4段举了古书上“三皇、五帝”和“腐草为萤”两个例子,使人确信古书记载的传说不一定可靠,怀疑确有必要。第6段为了论证“怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件”这一观点,又举清代大学问家戴震读书善疑的事例为证,极具说服力。

板书设计

怀疑与学问

中心论点——治学必须有怀疑精神(论点+道理论据)

分论点

消极方面

对传说的话要思考

对书、学问不盲从

怀疑是辩伪去妄的必须步骤

积极方面

建设新学说

启迪新发明

怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件

治学必须有怀疑精神

课外拓展

三皇五帝

三皇五帝指传说中远古时代的帝王。历史上,关于三皇有七种不同说法:①天皇、地皇、人皇;②天皇、地皇、泰皇;③伏羲、女娲、神农;④伏羲、神农、祝融;⑤燧人、伏羲、神农;⑥伏羲、神农、共工;⑦伏羲、神农、黄帝。现在大家都比较赞成三皇是指燧人、伏羲、神农的说法。五帝比较一致的说法是:黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。中华文明已有五千年的历史,说的就是从传统中的三皇五帝时期到今天。

课外拓展

春 雪

[唐]东方虬

春雪满空来,触处似花开。

不知园里树,若个①是真梅。

【注释】①若个:哪个。

【赏析】这是一首清新自然、充满情趣的小诗。诗人说,飘飘扬扬的春雪漫空飞来,飘到哪里哪里就像遍地花开。面对这满园的琼枝玉树,分不出哪一个才是真梅。末句是诗眼,五个字点活全篇,涉笔成趣。

课后作业

1.首先理解观点“人生需要一点埋头精神”的内涵;围绕这个观点选择能论证这个观点的典型事例,依据“什么人做了什么事”的形式概括事例即可。

2.“读书贵有疑”。著名科学家李四光也说:“不怀疑不能见真理。”在学习上、在生活中,你一定有过因怀疑而获得新知的经历。请选一则有意义的事例,写一段话。

3.无论在学习上,还是在生活中,一定有过让你极其认同或异常反对的观点。请选择其中一个观点,以此写一篇议论文,论证你的观点。

怀疑与学问

顾

颉

刚

新课导入

牛顿有一天,他正坐在苹果树下休息,忽然一个熟苹果掉下来,砸到他的头上。他摸了摸被砸痛的地方,这时,牛顿就想到一个问题:当把球抛向空中时,它为什么不一直向上升去,而总是向下落呢?牛顿捡起苹果突然有一种奇怪的想法,是不是有一种看不见的力量在起作用,把苹果拉向地面呢?过了很久,牛顿终于解答了这个问题,并由此推算出一个公式,这就是“万有引力定律”。

新课导入

童年的瓦特体弱多病,胆子又小,常喜欢一个人玩,但爱动脑筋。

有一天,他看见水壶里的沸水忽然掀起壶盖,发出“噗噗”声,就好奇地问奶奶:“为什么壶盖会跳动?”奶奶告诉他,这是壶里水蒸气的力量。小瓦特心里想,蒸汽的力量可真大,要是能利用它就好了!这件事启发了他对蒸汽机的发明。

新课导入

牛顿因为有“苹果为什么会落地?”的疑问,发现了万有引力;瓦特因为有“水开了,壶盖为什么会跳起来”的疑问,发现了蒸汽的力量;伽利略对亚里士多德的观点产生了怀疑,因而得出了自由落体定律……这些创造都是从怀疑中来,那么怀疑与学问和创造有什么关系呢?今天让我们来研读一下著名历史学家顾颌刚的《怀疑与学问》,就会明白治学为什么要有怀疑精神,什么是我们要提倡的怀疑精神,这对于培养开拓创造精神很有益处。

学习目标

1.积累课文中的经典语句,识记“停滞、塾师、譬如、懒惰”等易考词语。(重点)

2.理清文章的论证思路,学习本文的论证方法,把握议论文严密的论证结构。(重点)

3.结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。(难点)

4.理解怀疑精神的内涵及重要意义,逐渐在自己求学过程中做到不轻信,善思辨。(素养)

作者简介

顾颉刚(1893—1980),原名诵坤,字铭坚。江苏苏州人。历史学家、民俗学家、“古史辨”学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。主持《资治通鉴》和《二十四史》的标点工作。个人著作主要有《古史辨》《汉代学术史略》《尚书通检》《中国疆域沿革史》《中国当代史学》《秦汉的方士与儒生》《三皇考》《史林杂识初编》《孟姜女故事研究集》等。

背景资料

本文选自《宝树园文存》 卷三(中华书局2011年版)。1922年,顾颉刚先生到上海任商务印书馆编辑,这段时间他与胡适和钱玄同通过信件讨论群经辨伪问题,开始复兴历史上的疑辨运动,并把儒家的辨伪变成历史家的辨伪。在1923年提出了“层累地造成的中国古史”的学说,引起了一场古史大论战。1926年,顾颉刚把论战双方的文章收集起来,编成《古史辨》第一册,于是,中国史学界出现了一个以“疑古”为旗帜的古史辨派,《怀疑与学问》即为此段时间所作。

文学常识

常见的论证方法

常见的论证方法有:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证。

1.举例论证:举例论证是列举确凿、充分、 有代表性的事例来证明论点的方法。因为“事实 胜于雄辩”,所以举出确凿典型的事例会增强文 章的说服力。

2.道理论证:用经典著作中的精辟见解、古 今中外名人的名言警句以及人们公认的定理公式 等来证明论点,从而使论述有权威性,增强说服力。

文学常识

常见的论证方法

3.对比论证:通过将两种完全对立的事物或截 然相反的观点进行对比来证明论点的一种方法。

4.比喻论证:比喻论证就是通过形象的比喻 来证明论点的方法。这种论证方法,可以把道理 讲得通俗易懂,让人易于接受。

字音字形

顾颉刚( ) 程颐( ) 张载( )

虚妄( ) 停滞( ) 盲从( )

折扣( ) 墨守( ) 譬如( )

塾师( ) 懒惰( ) 大儒( )

辩论( ) 步骤( ) 腐草为萤( )

jié

yí

zài

wàng

zhì

máng

zhé

mò

shú

rú

zhòu

yíng

pì

biàn

duò

字音字形

多音字

( )方便

( )便宜

便

biàn

pián

( )下载

( )载人

载

( )折叠

( )折腾

( )折本

折

( )曾经

( )曾祖

曾

zài

zhé

zhē

shé

cénɡ

zēnɡ

zǎi

【串句记忆法】据记载( ),2003年10月15日,中国第一艘载( )人航天飞船在酒泉卫星发射中心成功发射。

zǎi

zài

字音字形

形近字

【串句记忆法】他一眼就能分辨( )出那个扎着马尾辫( )的最佳辩( )手。

biàn

biàn

( )析

zài

cái

zāi

载重( )

裁剪( )

栽树( )

( )论

( )子

辨

辩

辫

biàn

biàn

词语理解

譬如:

视察:

大儒:

比如,例如。

察看,审察。

旧时指学问渊博的著名学者。

盲从:

比喻自己没有主见,没有原则,没有见地,随着别人说话、做事。

停滞:

因为受到阻碍,不能顺利地运动或发展。

启迪:

开导;启发。

墨守:

战国时墨子善于守城,后来用“墨守成规”形容因循守旧,不肯改进。

词语理解

流俗:

虚妄:

不折不扣:

流行的俗见。

没有事实根据的。

不打折扣。

尽信书则不如无书:

语出《孟子·尽心下》。原指完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,后用以泛指不要迷信、拘泥于书本。

腐草为萤:

语出《礼记·月令》。意思是腐草能化为萤火虫。

不攻自破:

不用攻击,自己就溃败了,多形容观点、情节等站不住脚,经不起反驳或责问。

辨伪去妄:

(对一些事物)要善于辨别,分清真假,(留下真的)去除虚假的。

朗读课本

导思1.本文的中心论点是什么?中心论点是如何提出来的

导思2:本文的二、三部分是通过哪一句话联系在一起的?二者之间的关系如何?在文中有什么作用?

中心论点

结构安排

导思3. 为什么说“怀疑”是创新的基本条件?

内容理解

导思4.为了论述“怀疑”与“创新”的关系,作者运用了怎样的论证方法?

论证方法

关键词:

怀疑精神

朗读课本

请同学们听读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。

《怀疑与学问》课文朗读。

圈点要求

1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

文章结构

提出中心论点

第一部分(1、2):治学必须有怀疑精神。

论证第一个分论点

第二部分(3~5):怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤。

论证第二个分论点

第三部分(6):怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

整体感知

1.课文是怎样提出中心论点的?课文的中心论点是什么?

“学者先要会疑。”——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

引用名言,提出中心论点:

治学必须有怀疑精神。

整体感知

2.引用学者的名言以提出论点,这种写法有什么好处?

引用名言,意在表明做学问要有怀疑的精神,也要善于怀疑。既提出了本文的中心论点——做学问“须疑”与“会疑”,同时学者的名言本身也是一个证明论点的有力论据,这就使得论点更有说服力。也使文章开头显得活泼有新意,吸引读者的阅读兴趣。

整体感知

3.说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的,其中运用了哪些论证方法。

①学问的基础是事实和证据。

②事实和证据的两种来源。

③举例说明。譬如在国难危急的时候……

④做学问所依据的材料也有两种:自己亲见的事实根据;别人的传说。

因果

(1)指出做学问要有怀疑精神的依据。

例证法

整体感知

3.说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的,其中运用了哪些论证方法。

(2)论述怀疑精神是做一切学问的基本条件。

①指出怀疑精神的必要性。

②用“三皇五帝”的事例说明。

③用“腐草为萤”的事例说明。

怀疑精神是做学问的基本条件。

例证法

整体感知

3.说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的,其中运用了哪些论证方法。

(3)论述求知需有怀疑精神,不应盲从迷信。

①对于任何学问都要先怀疑。

②提出“怀疑”“思索”“辨别”三步,正反两面论证。

③引用孟子名言进行论证。

求知要有怀疑精神,不应该盲从迷信。

引证法

对比论证

道理论证

整体感知

4.仔细阅读文章第二部分,说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的?

指出做学问要有怀疑精神的依据。

论述怀疑精神是做一切学问的基本条件。

论述求知需有怀疑精神,不应盲从迷信。

得出结论

整体感知

5.说说第3段有何作用。

内容上: 指出了学问的基础是事实和证据; 举例论证了“别人的传说,不一定可靠这一观点”; 指出证据有时不能见到,只能靠别人的传说。

结构上:铺垫、引出下文。这段讲了做学问的一个必不可少的依据是“靠别人的传说”,下文紧接着就谈论如何对待这“传说”。

整体感知

6.第4自然段作者列举了哪两个事例?有什么作用?

本题运用举例论证作 用分析法。作者列举“三 皇、五帝”和“腐草为萤”两个事例进行论证。论述 了人们怎样以怀疑的精神做学问,使 人确信古书记载的传说不一定可靠, 怀疑精神很有必要。

整体感知

7.如何理解第6段开头这句话?

这是一个过渡句,起承上启下的作 用,前半句归结上文的论点,后半句提 出本段的论点:怀疑也是从积极方面建 设新学说、启迪新发明的基本条件。

整体感知

8.“一切”和四个“常常”能删去吗?为什么?

不能。用这些词,是为了强调所有 的学问家全部都包括在内,都善于经常 怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说。 这是建设新学说的基本条件。

整体感知

9.第6段说“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”,请参考文中的例子,补写2—3个事实论据。

拉瓦锡质疑“燃素说”,由此发现了氧气和燃烧的原理;爱因斯坦质疑牛顿的经典力学理论不适合高速运动,由此发现了描述空间扭曲的相对论;熊彼特质疑“剩余价值”学说,由此奠定了一百多年的企业家精神理论,促成了美国经济持久的繁荣。

整体感知

10.第6段中有三个“这样”,说说它们分别指代什么。

①第一个“这样”指代“对于别人的话,都不打折扣地承认”。

②后两个“这样”指代“对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说”。

难点探究

1.怎样理解“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件”?

承上启下,对文章的内容和结构起到了重要作用。

从“消极”和“积极”两个层面展开,充分论证了“怀疑精神”的价值和意义。其中的“消极”和“积极”是指由浅到深的两个不同阶段,上半句交代“怀疑”对吸纳已有知识和做学问的作用,下半句交代“怀疑”对建设新学说、启迪新发明的作用。前者是后者的基础,后者是前者的升华,两方面相结合,由浅入深地论证了“治学必须有怀疑精神”这一中心论点。

难点探究

2.作者希望我们做学问要学会怀疑,那么他的文章有没有让我们产生怀疑的地方呢?

第6段“古今科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样起来的”一句中的“都是”太绝对,比如说鲁班发明锯子、四大发明的出现等,就跟怀疑没关系。所以,可以把“都是”改为“大都”或“多是”。

难点探究

3.顾颉刚是我国现代著名的历史学家,享誉中外学术界,影响极为深远。当代中学生阅读顾颉刚先生的《怀疑与学问》是大有裨益的。试谈一谈你从本文中学到了什么。

鲜明的论点,充分的说理。本文针对学术研究的问题提出自己的鲜明观点,将自己治学的宝贵经验融入其中。同时,作者又层层深入、鞭辟入里地论证了中心论点,层次清晰。这些说理的方法是很好的学习范例。

难点探究

大胆质疑,小心求证。顾颉刚先生是位大学问家,在治学上因大胆质疑而建树颇丰,因而由他鲜明地提出大胆怀疑的精神对做学问的意义是颇具说服力的。人们因沿袭一些唯师唯上唯本等治学的陋习,常常循规蹈矩,缺少大胆质疑的精神。这种现象影响着一代又一代的莘莘学子。而这种质疑精神的缺失又严重地弱化了创新精神的培养。因此,学习本文,培养怀疑的精神,对于我们青少年来说,是极为必要的。

主题概括

这篇议论文引用名言提出中心论点,运用举例论证、道理论证的方法,论证了治学必须有怀疑精神,才能辨伪去妄,才能建设新学说、启迪新发明的观点,告诫学者不要随便盲从或迷信。

写作特点

1.结构清晰,逻辑性强。文章开头两段引用我国古代两位著名学者的话,提出中心论点。3~5段先从消极方面进行论证,3、4段先指出“学问的基础是事实和论据”,再论述“对于传说的话都应当经过一番思考”。第5段扩展开去,提出“对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑、思索与辨别,不可盲从迷信”。第6段首句中的两个分句分别概括了上下文的两个分论点。由此可见,本文层层深入,对怀疑的精神在做学问过程中的必要性和意义,进行了全面而精当的阐述,层次分明,思路清晰。

写作特点

2.多种论证方法,说理有力。首先,本文使用了道理论证,引用古代著名学者的话作为论据,增强了文章的说服力。如第5段中引用孟子的话“尽信书则不如无书”,有力地证明了段首提出的论点。此外,本文还使用了举例论证。为了论证“对传说必须有怀疑精神”这个论点,第4段举了古书上“三皇、五帝”和“腐草为萤”两个例子,使人确信古书记载的传说不一定可靠,怀疑确有必要。第6段为了论证“怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件”这一观点,又举清代大学问家戴震读书善疑的事例为证,极具说服力。

板书设计

怀疑与学问

中心论点——治学必须有怀疑精神(论点+道理论据)

分论点

消极方面

对传说的话要思考

对书、学问不盲从

怀疑是辩伪去妄的必须步骤

积极方面

建设新学说

启迪新发明

怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件

治学必须有怀疑精神

课外拓展

三皇五帝

三皇五帝指传说中远古时代的帝王。历史上,关于三皇有七种不同说法:①天皇、地皇、人皇;②天皇、地皇、泰皇;③伏羲、女娲、神农;④伏羲、神农、祝融;⑤燧人、伏羲、神农;⑥伏羲、神农、共工;⑦伏羲、神农、黄帝。现在大家都比较赞成三皇是指燧人、伏羲、神农的说法。五帝比较一致的说法是:黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。中华文明已有五千年的历史,说的就是从传统中的三皇五帝时期到今天。

课外拓展

春 雪

[唐]东方虬

春雪满空来,触处似花开。

不知园里树,若个①是真梅。

【注释】①若个:哪个。

【赏析】这是一首清新自然、充满情趣的小诗。诗人说,飘飘扬扬的春雪漫空飞来,飘到哪里哪里就像遍地花开。面对这满园的琼枝玉树,分不出哪一个才是真梅。末句是诗眼,五个字点活全篇,涉笔成趣。

课后作业

1.首先理解观点“人生需要一点埋头精神”的内涵;围绕这个观点选择能论证这个观点的典型事例,依据“什么人做了什么事”的形式概括事例即可。

2.“读书贵有疑”。著名科学家李四光也说:“不怀疑不能见真理。”在学习上、在生活中,你一定有过因怀疑而获得新知的经历。请选一则有意义的事例,写一段话。

3.无论在学习上,还是在生活中,一定有过让你极其认同或异常反对的观点。请选择其中一个观点,以此写一篇议论文,论证你的观点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)