高中地理中图版(2019)必修一第四章第一节 自然地理野外实习方法学案

文档属性

| 名称 | 高中地理中图版(2019)必修一第四章第一节 自然地理野外实习方法学案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-31 14:21:31 | ||

图片预览

文档简介

第一节 自然地理野外实习方法

课程标准 核心素养

学会自然地理野外考察的方法和步骤。 1.地理实践力:在校园附近的野外地理环境中,了解自然地理野外实习的基本方法。2.人地协调观:客观认识自然界及人类活动与自然环境的相互关系,提升认识自然的能力。

探究一 野外实习的前期准备

王小明所在的山东济南高一年级1班地理兴趣小组利用2021年暑假到青海湖研学,了解当地的自然环境特点,请你帮助他们进行前期准备。

[思考]

(1)王小明所在的高一年级1班地理兴趣小组前期需准备哪些资料?

(2)王小明所在的高一年级1班地理兴趣小组前期需准备哪些装备?

提示:(1)青海湖流域的地质、地貌、气候、水文、土壤、生物等方面的文献资料或图片及青海湖流域地形图等。

(2)望远镜、罗盘、气压计、放大镜、地质锤、照相机和样本袋等,雨衣、羽绒服、防晒霜、眼镜盒、墨镜等。

1.资料准备

(1)搜集或查阅:与实习区域或地点有关的地质、地貌、气候、水文、土壤、生物等方面的文献资料或图片。

(2)实习底图的准备:地形图为野外实习的必备基础地图。

2.装备准备:

(1)准备好必要的仪器设备和装备。

(2)根据季节的变化准备帽子、雨衣、防晒霜等生活用品。

3.观察点和观察线路的选择

(1)观察点的选择:尽量选取能观察到最具典型性和代表性的自然地理现象,或能反映自然地理要素间相互关系的地点。

(2)观察线路选择的原则

①能穿过实习区所有的自然地理单元。

②能观察到尽量多的自然地理要素。

③能穿过典型的地质剖面、植被类型等。

④能到达实习区中自然地理结构最有意义的地点,如山顶、谷底等。

⑤注意沿地貌走向进行观察线路的选择。

⑥进行观察线路调查,尽可能不走重复路。

⑦野外情况复杂,选择观察线路要注意安全。

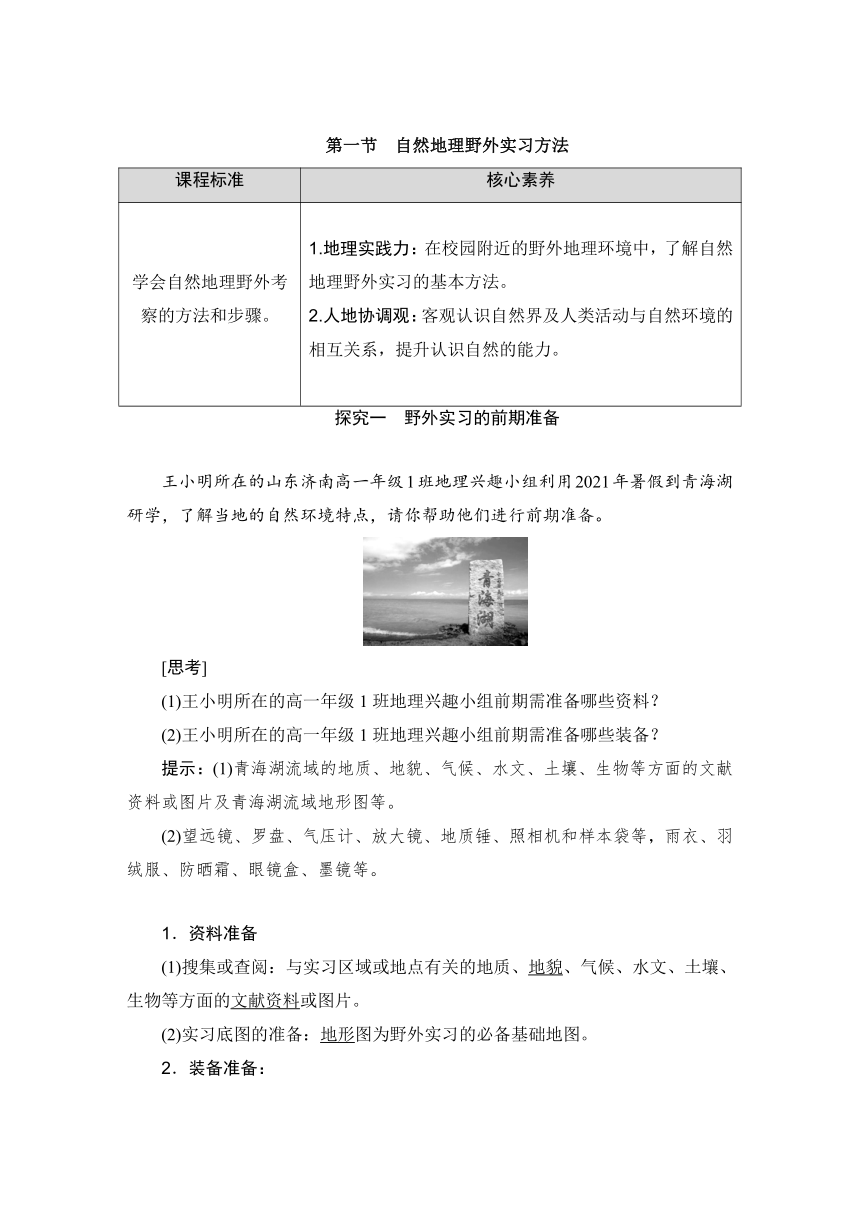

下图为我国某区域沙漠和草原分布示意图。读图,回答(1)~(2)题。

(1)调查该地牧草生长量的差异,需搜集和查阅该地区的( )

A.年降水量 B.海拔高度

C.地质条件 D.人口密度

(2)调查该地牧草生长量的差异选取线路正确的是( )

A.1→3→4→7→8 B.6→7→8→1→5

C.5→4→3→2→6 D.2→1→3→8

[审答流程]

获取解读信息 调动运用知识

信息①:图示为我国内蒙古自治区,年降水量自东向西减少 第(1)题,图示为我国内蒙古自治区,由于海陆位置的变化,年降水量自东向西减少,植被由草原逐渐过渡为荒漠。第(2)题,因此调查该地牧草生长量的差异选取线路应自西向东或自东向西

信息②:植被自东向西由草原逐渐过渡为荒漠

[尝试解答] (1)A (2)A

资料准备和装备准备

准备内容 要求 意义

资料准备 文献资料和图片 能反映考察对象的历史和现状 利于了解该地自然环境的基本情况;为野外实习和独立观察、判断做准备。

实习底图 较完整、比例尺适当 利于了解实习区基本自然地理事物分布和考察结束后地图绘制

装备准备 仪器设备和装备 设备必要而不累赘;衣物应时应季 利于精准了解实习区自然地理要素的特征和实习过程中适应环境

观察点和线路的选择 代表性观察地点 具有典型性和代表性 提高野外调查的效果和效率;可以印证所学理论知识,启发思考,进而发现新问题

将数个观察点连成一条观察路线 能穿过实习区所有的自然地理单元;能观察到尽量多的自然地理要素;能穿过典型剖面、植被类型;能到达自然地理结构最有意义的地点;注意沿地貌走向进行路线选择;尽可能不走重复路;互相帮助,注意安全

一个野外考查小组到西藏考察藏羚羊生存状况。据此完成1~2题。

1.野外考查小组不需准备的仪器设备有( )

A.望远镜 B.罗盘仪

C.照相机 D.汽车

2.野外考查小组需准备的装备有( )

①防晒霜 ②羽绒服 ③雨衣 ④救生衣

⑤救生圈

A.①②③ B.②③④

C.③④⑤ D.①④⑤

解析:第1题,汽车属于交通工具,不属于仪器设备。故选D。第2题,青藏高原地势高,空气稀薄,昼夜温差大,太阳辐射强,天气多变,因此需要准备防晒霜、羽绒服和雨衣等装备。故选A。

答案:1.D 2.A

3.进行自然地理野外实习考察,前期准备工作必不可少。而考察线路的选取则为重中之重。下列关于线路选择的说法,正确的是( )

①尽量穿过考察区域所有的自然地理单元 ②要穿过典型的剖面、植被类型等 ③山顶、谷底等区域安全系数小,要尽量避开 ④进行路线调查,尽可能不走重复路

A.①②③ B.①③④

C.①②④ D.②③④

4.下列有关野外实习考察的作用,说法不正确的是( )

A.能够开拓学生视野,增加学生阅历

B.能够激发学生的学习兴趣

C.能够提高学生独立思考和研究能力

D.能够杜绝学生的思维偏差,准确认识地理现象及其规律

解析:第3题,在自然地理野外实习考察过程中,山顶、谷底是自然地理结构最有意义的地点,应重点予以考察。③说法错误,①②④说法正确。故选B。第4题,课堂知识的学习与野外实习考察相结合,能够有效地纠正学生思维偏差,准确认识地理现象及其规律,D错误,符合题意。

答案:3.B 4.D

探究二 野外实习的方法

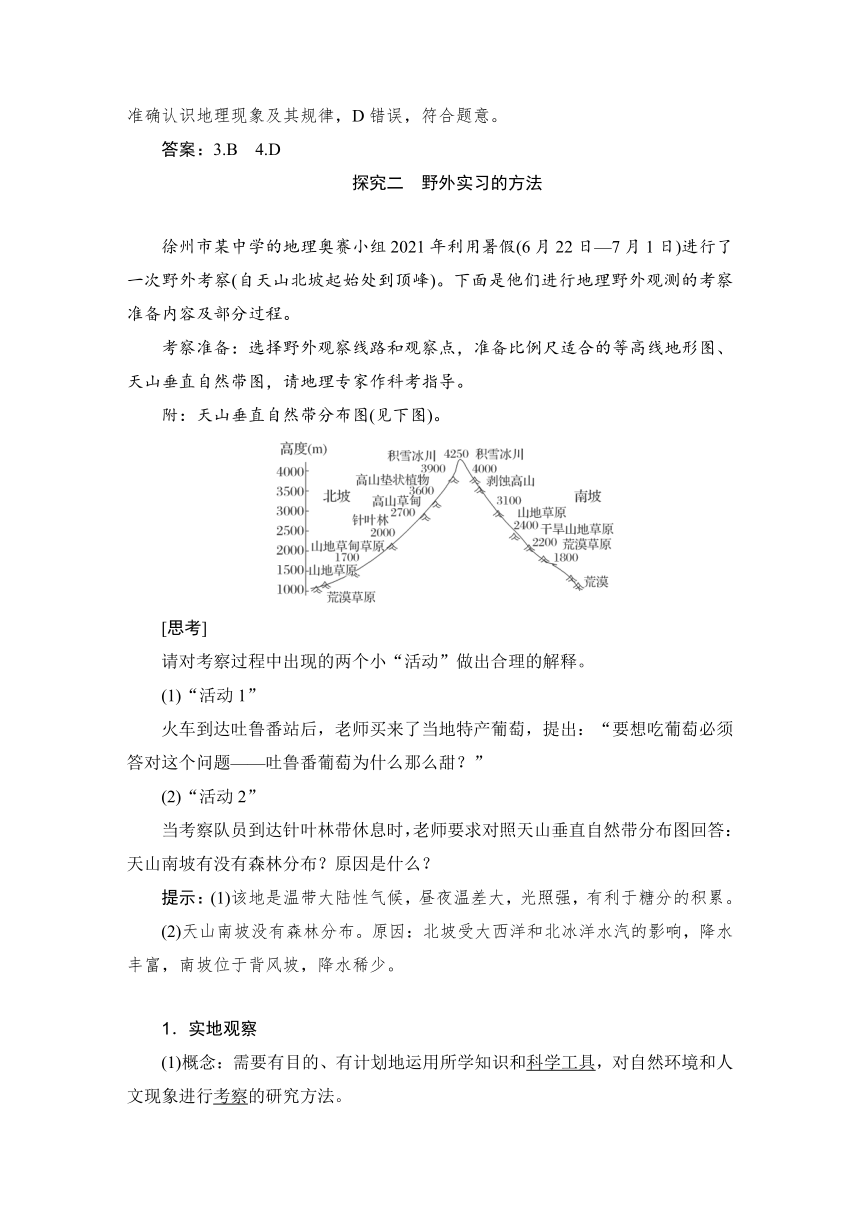

徐州市某中学的地理奥赛小组2021年利用暑假(6月22日—7月1日)进行了一次野外考察(自天山北坡起始处到顶峰)。下面是他们进行地理野外观测的考察准备内容及部分过程。

考察准备:选择野外观察线路和观察点,准备比例尺适合的等高线地形图、天山垂直自然带图,请地理专家作科考指导。

附:天山垂直自然带分布图(见下图)。

[思考]

请对考察过程中出现的两个小“活动”做出合理的解释。

(1)“活动1”

火车到达吐鲁番站后,老师买来了当地特产葡萄,提出:“要想吃葡萄必须答对这个问题——吐鲁番葡萄为什么那么甜?”

(2)“活动2”

当考察队员到达针叶林带休息时,老师要求对照天山垂直自然带分布图回答:天山南坡有没有森林分布?原因是什么?

提示:(1)该地是温带大陆性气候,昼夜温差大,光照强,有利于糖分的积累。

(2)天山南坡没有森林分布。原因:北坡受大西洋和北冰洋水汽的影响,降水丰富,南坡位于背风坡,降水稀少。

1.实地观察

(1)概念:需要有目的、有计划地运用所学知识和科学工具,对自然环境和人文现象进行考察的研究方法。

(2)要求:腿要勤、眼要勤、手要勤、脑要勤、口要勤。

2.综合分析

(1)野外实习的特点:综合性。

(2)注意:各自然地理要素之间的相互作用,并进行记录,及时归纳总结。

3.野外方向的识别

(1)利用罗盘仪定方向。

(2)利用太阳定方向。

观察地貌时,应选择最佳的观察地点,按照一定次序观察地貌。下图为延安宝塔山及其附近景观图。据此完成(1)~(2)题。

(1)图示最佳的观察地点是( )

A.大桥 B.延安宝塔

C.右侧楼房 D.河堤

(2)在最佳观察地点向四周望去,视野内主要的地貌为( )

A.河流地貌 B.风沙地貌

C.黄土地貌 D.冰川地貌

[审答流程]

获取解读信息 调动运用知识

信息①:观察地貌时,应选择最佳的观察地点,按照一定次序观察地貌 第(1)题,最佳观察地点应选择在地势较高处,且四周没有遮挡物。读图可知,延安宝塔位于山顶,地势高,视野开阔。第(2)题,延安位于黄土高原上,视野内主要的地貌为黄土地貌

信息②:景观图中的近景是河流上的大桥,远景是延安的宝塔山及宝塔

[尝试解答] (1)B (2)C

自然地理野外考察方法

某地理兴趣小组对我国北方某一地区进行考察。下图示意地理兴趣小组考察区域。读图,完成1~3题。

1.在考察线路上,坡度最小的路段是( )

A.① B.②

C.③ D.④

2.在考察线路上,位于阴坡的路段是( )

A.① B.②

C.③ D.④

3.观察地貌时,海拔常用于判断( )

A.地貌类型 B.地形起伏

C.坡度 D.坡向

解析:第1题,读图可知,①路段经过4条等高线,坡度大,A错误;②路段经过2条等高线,坡度较小,B错误;③路段是在两条等高线之间延伸,坡度最小,C正确;④路段经过3条等高线,坡度大,D错误。第2题,由图文材料可知,该地区位于我国北方,①②路段均位于山地南侧,③路段位于山地东南侧,为阳坡,A、B、C错误;④路段位于山地西北侧,为阴坡,D正确。第3题,海拔一般用来区分地貌类型,A正确。

答案:1.C 2.D 3.A

4.依据房屋朝向可辨别方向,下列说法正确的是( )

①北半球房屋一般坐北朝南,南半球一般坐南朝北 ②北极点房屋门窗朝南,南极点房屋门窗朝北 ③城市比乡村的房屋朝向更有利于反映光照情况 ④城市中房屋多沿街道分布,目的是充分利用太阳光线

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:为了获得更多的太阳光照,北半球由于太阳一般位于南部天空,房屋多坐北朝南;南半球由于太阳一般位于北部天空,房屋多坐南朝北,①②正确。与城市相比,乡村对自然的依赖性更强,房屋朝向更能反映光照情况;城市房屋多沿街道分布,主要是为了获得更为便利的交通条件,③④错误。故选A。

答案:A

探究三 野外实习数据的收集记录手段、野外实习报告的撰写

随着科技的发展和智能手机普及,地图使用起来也日益简便。它浓缩进手机里,给出行等带来了极大便利。但是,并不是所有电子地图都可以完全取代纸质地图,纸质地图在人们的生产生活中也发挥着举足轻重的作用。

[思考]

(1)地图的三要素是什么?

(2)纸质地图是如何绘制的?

提示:(1)比例尺、方向、图例和注记。

(2)绘制地图一般包括勾画具体地物特征的基本轮廓、填色、确定方向和比例尺、完善地理要素、图例、注记、经纬网等细节。

1.野外实习数据的收集记录手段

(1)野外工作笔记

①实习记录的内容:沿途观察和观察点观察。

②观察点观察:观察点描述、观察点周围自然景观的描述内容、观察点的位置记录。

(2)野外地图的绘制和填图

①绘制地图

②填图:在地理底图上填绘专题内容。

2.野外实习报告的撰写

野外实习报告的内容:名称、类型、目的、仪器、观察线路和观察点、实习内容、方法和手段、实习成果。

读舟曲及附近地形分布图,回答(1)~(2)题。

(1)下列对图示区域自然环境特征的叙述正确的是( )

A.地势总趋势北高南低

B.黄土覆盖,千沟万壑

C.河流航运发达,价值大

D.气候垂直变化十分明显

(2)下面四项是小林对舟曲农业灾后重建、立体农业规划的记录。你认为他的记录,哪一项记录错了( )

A.林牧结合生态恢复

B.河谷甘蔗成带

C.半山林果缠腰

D.高山药材戴帽

[审答流程]

获取解读信息 调动运用知识

信息①:根据等高线可以判断该地地势西高东低,地势起伏大 第(1)题,舟曲位于甘肃省东南部,根据等高线可以判断该地地势西高东低,地势起伏大,多山且地形复杂,不利于航运,气候垂直差异明显。第(2)题,生态环境脆弱,应注意生态保护,发展立体农业,水热条件不能满足甘蔗生长

信息②:舟曲位于甘肃省东南部,生态环境脆弱,应注意生态保护

[尝试解答] (1)D (2)B

1.野外工作笔记

地位 内容 要求

实习基础成果 观察点描述 观察点周围自然景观的描述 反映客观实际、力求全面、详细、重点突出;整齐、清晰、图文并茂

地貌、气候、水文、植被、土壤等自然要素的整体情况 自然带、植被类型、植被覆盖度、土壤类型、土壤发育状况、河水流量、河水流速、河水含沙量、岩石风化类型、岩石风化程度、滑坡和泥石流等

注意事项 位置要具体、明确;现象要准确、简要,不遗漏;编号与图上一致;用铅笔记录

2.野外地图绘制

野外考察手段和意义

3.野外实习报告的撰写

项目 内容

名称 实习的区域和所研究的地理要素

类型 是单一的自然地理要素还是自然地理综合体

目的 野外实习的理论意义和实践意义,需要掌握的野外实习的基本方法

仪器 野外实习所需要的物品

观察线路和观察点 记录野外实习的观察线路和观察点,还可说明观察线路和观察点选择的原因等

实习内容 自然地理要素及要素间相互作用形成的自然综合体

方法和手段 调查、观察、测量、采样、分析、鉴定

实习成果 是对实习内容的分析和总结,以实物、文字、地图和图表等形式进行呈现

1.有关图例和注记的说法,正确的是( )

①图例是地图上用来表示各种地理事物的符号

②注记是地图上用来说明地理事物的文字和数字 ③绘制地图时,注记横写应从右到左,竖写应从上到下 ④在地图上,所有城市都用一样的符号表示

A.①② B.②④

C.①③ D.③④

解析:图例是用来表示各种地理事物的符号,①正确;注记是用来说明地理事物的文字和数字,②正确;绘制地图、注记应该横写从左到右,竖写自上而下,③错误;在地图上,城市按级别用不同的符号,④错误。故选A。

答案:A

2.在进行干旱区地图绘制时,一般全部保留河流、水井、泉等,是因为( )

A.地图的用途 B.地图比例尺

C.制图区域的地理特征 D.地图的主题

解析:干旱地区水资源缺乏,地图绘制时保留河流、水井、泉等,主要是为了表现该区域的地理特征。故选C。

答案:C

下表为野外实习调查所得信息处理后的数据(单位:g/m3)。据此完成3~4题。

月份 12 1 2 3 4 5

含沙量 0.87 1.18 1.02 1.03 0.60 0.52

月份 6 7 8 9 10 11

含沙量 0.49 0.38 0.35 0.31 0.52 0.74

3.表格数据最可能来自( )

A.气象站 B.植物园

C.水文站 D.地质所

4.这次实习报告中还可以延伸到的内容是( )

A.中国气候和植被的分布和变化

B.自然带垂直分布规律变化趋势

C.气候、植被、地形对水土流失的影响

D.河道形态对泥沙径流的拦截作用

解析:第3题,表格中数据表示水体中含沙量随时间的变化情况,最可能来自水文站。故选C。第4题,水体含沙量大小与水流速度有关,径流速度与地形关系最大;植被、气候则是影响水土流失的重要因素,所以该实习报告还可以延伸到水土流失原因的分析,C正确。

答案:3.C 4.C

课时规范训练(十三)

[基础达标]

地理兴趣小组对某小流域进行水土流失的调查。据此回答1~2题。

1.在调查之前,该组同学需要收集调查区的地形图和( )

A.气温分布图 B.降水量分布图

C.工业分布图 D.旅游景点分布图

2.流域产沙量(一定时间内流域内产出的泥沙总量)是水土流失调查中的一项重要指标。下图是几位同学根据调查结果绘制的坡度与单位面积产沙量关系曲线,其中符合水土流失一般规律的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

解析:第1题,水土流失的主要影响因素有:地形——地形起伏大,坡面水流流速快,冲刷能力强,水土流失严重,地形平坦地区,水土流失较轻;气候——主要是降水量的大小和降水强度;植被——植被覆盖率高,水土流失轻;人类对自然植被的破坏,会加剧水土流失。结合所给四选项,B正确。第2题,在低山丘陵地区,地形坡度越大,坡面水流流速越快,流水冲刷能力越强,水土流失越严重,单位面积产沙量越多,即单位面积产沙量与坡度呈正相关;坡度25°以下地区,可修筑梯田发展种植业,人类活动强度大,水土流失随坡度增加急剧加重,单位面积产沙量快速增多;坡度25°以上地区,农业活动以林牧业为主,人类对自然的破坏较小,随坡度增加,单位面积产沙量变化不大,①曲线符合水土流失的一般规律,A正确。

答案:1.B 2.A

读某区域地形图,回答3~4题。

3.仅从自然条件方面考虑,图中拟建的四处地貌观察点中,受泥石流威胁最大的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

4.下列对四处地貌观察点的叙述不正确的是( )

A.甲处地貌观察点位于河流交汇处,取水方便

B.乙处地貌观察点地势最高,洪涝灾害少

C.丙处地貌观察点容易发生滑坡灾害

D.丁处地貌观察点地形平坦,观察点建设规模可能最大

解析:第3题,图中丙处地貌观察点,位于河谷地区且河道弯曲,河流上游等高线密集,河流落差大,发生泥石流的可能性较大,C正确;甲、乙、丁三处地貌观察点所处河谷较为平坦,发生泥石流的可能性较小,A、B、D错误。第4题,甲处地貌观察点位于河流交汇处,位于河流的上游,水质较好,方便取水,A正确。乙处地貌观察点位于河流的上游,地势最高,洪涝灾害少,B正确。丙处地貌观察点附近等高线稀疏,地势平坦,不容易发生滑坡,C错误,符合题意。丁处地貌观察点位于河流交汇处附近,等高线稀疏,地形平坦,水陆交通便利,最有利于建规模较大的地貌观察点,D正确。

答案:3.C 4.C

5.阅读图文材料,回答下列问题。

庐山是野外地理实习开展较早的地区,是地理学科知识实践理想验证场所。多数人在夏季到此游学、考察。一地理实习小组12人在暑假中考察三叠泉,请你参与其中并主导该次考察实习活动。

三叠泉风景区位于江西省著名风景区庐山风景区中,总面积16.5平方千米,山峰高峻,峡谷幽深。三叠泉又名三级泉、水帘泉,古人称“匡庐瀑布,首推三叠”,誉为“庐山第一奇观”,由大月山、五老峰的涧水汇合,从大月山流出,经过五老峰背,由北崖悬口依次梯级跌下而故名。古人描绘曰:“上级如飘云拖练,中级如碎石摧冰,下级如玉龙走潭。”

(1)野外实地近距离考察三叠泉瀑布,需要做好哪些准备?

(2)考察线路怎样安排?途中怎样做记录?

(3)考察活动中需要考虑的安全问题有哪些?

(4)对瀑布的考察特别注意哪些内容?

解析:第(1)题,从资料收集、考察用品的准备、生活用品的准备三方面回答。第(2)题,根据目的地选择线路,从影像和文字两方面记录考察内容。第(3)题,从气候、生物、自然灾害等方面考虑。第(4)题,从水量、落差、岩石性质等方面分析。

答案:(1)考察地区的资料准备:三叠泉的有关资料,包括其地理位置、所在地自然地理环境等,考察期间的天气情况。考察用品准备:地质锤、罗盘仪、望远镜、登山绳、安全带、升降器等;衣物生活用品准备:(防湿)长衣长裤、登山手套、登山鞋(靴)、创可贴、防蚊虫药品等。

(2)线路安排:考察线路沿三叠泉的上下方向。考察记录:途中以拍照记录为主;部分可以用铅笔记录;不采集岩石样本。

(3)登山时防止跌落;接近瀑布防水淋;攀爬途中防止蚊虫叮咬等。

(4)水量大小;跌落高差;山势陡缓(坡度);岩石性质(软硬)等。

[能力提升]

下图为我国南方某一中学的地理兴趣小组组织夏令营活动的野外考察线路和考察地地形图。读图,回答6~7题。

6.此次考察需要准备哪些考察装备( )

①世界地形图 ②地质锤 ③卫星定位仪

④植物标本夹 ⑤羽绒服 ⑥雨衣

A.①②③④ B.①④⑤⑥

C.③④⑤⑥ D.②③④⑥

7.此次考察活动选定地点后,接下来考察步骤顺序正确的是( )

①撰写报告 ②查找相关资料 ③规划考察线路 ④实地考察

A.①②③④ B.③①②④

C.②③④① D.④③②①

解析:第6题,此次考察需要准备大比例尺的地形图,世界地形图不合适;另外夏季的南方山地,600多米的山顶温度不会太低,不需要带羽绒服,除以上两项之外的其他装备都是需要的,②③④⑥正确。故选D。第7题,一次考察活动在地点确定后,首先要查找相关资料,对该地的地理环境特征有一个宏观的把握,在此基础上规划考察线路,然后进行实地考察,最后再对考察资料进行整理、分析,撰写考察报告,考察步骤顺序是②③④①。故选C。

答案:6.D 7.C

下表为某地理兴趣小组在某次野外考察中依次记录的5个地表观测点信息。依据表中信息完成8~9题。

观测点 ① ② ③ ④ ⑤

海拔(米) 541 492 683 645 572

地层中的化石 恐龙蛋 三叶虫 被子植物 被子植物 裸子植物

8.本次考察的主要内容是( )

A.地质地貌 B.土壤

C.气候 D.水文

9.考察线路中各观测点出露的地层属于新生代的是( )

A.① B.②

C.④ D.⑤

解析:第8题,通过表中信息可以看出本次考察主要记录了沿线各点的海拔和地层中所发现的化石,据此判断本次考察的主要内容是地质地貌,A正确。第9题,恐龙生活于中生代,在中生代末期灭绝;三叶虫生活于古生代,在古生代末期灭绝;裸子植物形成于古生代末期,盛行于中生代;被子植物形成于中生代侏罗纪,盛行于新生代。故各观测点出露的地层属于新生代的是③④,结合选项,C正确。

答案:8.A 9.C

某学校地理野外考察小组对图a中的M地进行实地考察,通过查阅相关资料,发现近三十年来M地生态环境明显改善。图a示意我国某区域的水系分布,图b为图a中M地的等高线地形图。读图,回答10~11题。

10.要得出“M地生态环境明显改善”这一结论,考察小组主要查阅的相关资料有( )

①植被覆盖率及其变化 ②土地利用结构及其变化 ③人口数量变化及分布 ④旅游资源开发类型及分布

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

11.下列考察步骤在查阅资料之前就已经完成的是( )

A.考查论文的撰写 B.野外实地考察

C.准备好考察装备 D.考察地点的选取

解析:第10题,M地生态环境明显改善的标志是植被覆盖率明显提高,同时土地利用结构也趋于合理。而人口的分布和旅游资源的开发不能反映生态环境的改善。③④错误,①②正确。故选A。第11题,在地理野外考察活动中首先要明确考察内容,选取考察地点,在此基础上再查阅资料、准备考察装备、进行野外实地考察,最后对考察成果进行总结分析并撰写考察报告。因此,在查阅资料之前就已经完成的考察步骤是考察地点的选取,D正确。

答案:10.A 11.D

12.阅读图文材料,完成下列要求。

材料一 珊瑚虫一般分布在水温约为20~30 ℃、水深50米以内、光照充足的清澈水域。珊瑚虫以捕食海洋里的浮游生物为生,在生长过程中从海水中吸收钙和二氧化碳,分泌石灰质物质并形成骨骼与外壳,经不断堆积形成珊瑚礁。南海是全球十大珊瑚礁保护区之一,类型多样的珊瑚礁分布在从海南岛到南沙群岛的广阔水域,南海珊瑚礁多与海底火山伴生。

材料二 甘泉海台(虚线内)是由珊瑚礁构成的水下台地,位于西沙海槽南侧。甘泉海台的形成与岩浆活动和地壳运动有关。下图为西沙主要海域等深线图。

(1)分析南海珊瑚虫生长的有利自然条件。

(2)描述甘泉海台的地形特征。

(3)推测甘泉海台的形成过程。

解析:第(1)题,结合材料可知珊瑚虫对水温、水深、光照、食物都有一定要求,南海珊瑚虫生长的有利自然条件主要体现在上述方面。第(2)题,台地地势中间高,四周低,结合图中的等高线可以看出甘泉海台的顶部平坦、边缘较陡。第(3)题,结合材料可知,甘泉海台是由珊瑚礁构成的水下台地,其形成与岩浆活动和地壳运动有关;甘泉海台首先是海底火山的形成,然后在顶部形成珊瑚礁,最后地壳下沉而成。

答案:(1)南海纬度低,水温较高,多浅海水域,海水清澈,光照充足,光合作用强,浮游生物繁盛,食物充足,利于珊瑚虫生长。

(2)中间高,四周低;顶部平坦开阔,边缘坡度较大。

(3)早期,岩浆喷发形成海底火山,火山顶部水深较浅,珊瑚虫在火山顶部着生,分泌石灰质物质并堆积形成珊瑚礁;地壳下沉,珊瑚礁平面沉降至海平面以下深处水域。

课程标准 核心素养

学会自然地理野外考察的方法和步骤。 1.地理实践力:在校园附近的野外地理环境中,了解自然地理野外实习的基本方法。2.人地协调观:客观认识自然界及人类活动与自然环境的相互关系,提升认识自然的能力。

探究一 野外实习的前期准备

王小明所在的山东济南高一年级1班地理兴趣小组利用2021年暑假到青海湖研学,了解当地的自然环境特点,请你帮助他们进行前期准备。

[思考]

(1)王小明所在的高一年级1班地理兴趣小组前期需准备哪些资料?

(2)王小明所在的高一年级1班地理兴趣小组前期需准备哪些装备?

提示:(1)青海湖流域的地质、地貌、气候、水文、土壤、生物等方面的文献资料或图片及青海湖流域地形图等。

(2)望远镜、罗盘、气压计、放大镜、地质锤、照相机和样本袋等,雨衣、羽绒服、防晒霜、眼镜盒、墨镜等。

1.资料准备

(1)搜集或查阅:与实习区域或地点有关的地质、地貌、气候、水文、土壤、生物等方面的文献资料或图片。

(2)实习底图的准备:地形图为野外实习的必备基础地图。

2.装备准备:

(1)准备好必要的仪器设备和装备。

(2)根据季节的变化准备帽子、雨衣、防晒霜等生活用品。

3.观察点和观察线路的选择

(1)观察点的选择:尽量选取能观察到最具典型性和代表性的自然地理现象,或能反映自然地理要素间相互关系的地点。

(2)观察线路选择的原则

①能穿过实习区所有的自然地理单元。

②能观察到尽量多的自然地理要素。

③能穿过典型的地质剖面、植被类型等。

④能到达实习区中自然地理结构最有意义的地点,如山顶、谷底等。

⑤注意沿地貌走向进行观察线路的选择。

⑥进行观察线路调查,尽可能不走重复路。

⑦野外情况复杂,选择观察线路要注意安全。

下图为我国某区域沙漠和草原分布示意图。读图,回答(1)~(2)题。

(1)调查该地牧草生长量的差异,需搜集和查阅该地区的( )

A.年降水量 B.海拔高度

C.地质条件 D.人口密度

(2)调查该地牧草生长量的差异选取线路正确的是( )

A.1→3→4→7→8 B.6→7→8→1→5

C.5→4→3→2→6 D.2→1→3→8

[审答流程]

获取解读信息 调动运用知识

信息①:图示为我国内蒙古自治区,年降水量自东向西减少 第(1)题,图示为我国内蒙古自治区,由于海陆位置的变化,年降水量自东向西减少,植被由草原逐渐过渡为荒漠。第(2)题,因此调查该地牧草生长量的差异选取线路应自西向东或自东向西

信息②:植被自东向西由草原逐渐过渡为荒漠

[尝试解答] (1)A (2)A

资料准备和装备准备

准备内容 要求 意义

资料准备 文献资料和图片 能反映考察对象的历史和现状 利于了解该地自然环境的基本情况;为野外实习和独立观察、判断做准备。

实习底图 较完整、比例尺适当 利于了解实习区基本自然地理事物分布和考察结束后地图绘制

装备准备 仪器设备和装备 设备必要而不累赘;衣物应时应季 利于精准了解实习区自然地理要素的特征和实习过程中适应环境

观察点和线路的选择 代表性观察地点 具有典型性和代表性 提高野外调查的效果和效率;可以印证所学理论知识,启发思考,进而发现新问题

将数个观察点连成一条观察路线 能穿过实习区所有的自然地理单元;能观察到尽量多的自然地理要素;能穿过典型剖面、植被类型;能到达自然地理结构最有意义的地点;注意沿地貌走向进行路线选择;尽可能不走重复路;互相帮助,注意安全

一个野外考查小组到西藏考察藏羚羊生存状况。据此完成1~2题。

1.野外考查小组不需准备的仪器设备有( )

A.望远镜 B.罗盘仪

C.照相机 D.汽车

2.野外考查小组需准备的装备有( )

①防晒霜 ②羽绒服 ③雨衣 ④救生衣

⑤救生圈

A.①②③ B.②③④

C.③④⑤ D.①④⑤

解析:第1题,汽车属于交通工具,不属于仪器设备。故选D。第2题,青藏高原地势高,空气稀薄,昼夜温差大,太阳辐射强,天气多变,因此需要准备防晒霜、羽绒服和雨衣等装备。故选A。

答案:1.D 2.A

3.进行自然地理野外实习考察,前期准备工作必不可少。而考察线路的选取则为重中之重。下列关于线路选择的说法,正确的是( )

①尽量穿过考察区域所有的自然地理单元 ②要穿过典型的剖面、植被类型等 ③山顶、谷底等区域安全系数小,要尽量避开 ④进行路线调查,尽可能不走重复路

A.①②③ B.①③④

C.①②④ D.②③④

4.下列有关野外实习考察的作用,说法不正确的是( )

A.能够开拓学生视野,增加学生阅历

B.能够激发学生的学习兴趣

C.能够提高学生独立思考和研究能力

D.能够杜绝学生的思维偏差,准确认识地理现象及其规律

解析:第3题,在自然地理野外实习考察过程中,山顶、谷底是自然地理结构最有意义的地点,应重点予以考察。③说法错误,①②④说法正确。故选B。第4题,课堂知识的学习与野外实习考察相结合,能够有效地纠正学生思维偏差,准确认识地理现象及其规律,D错误,符合题意。

答案:3.B 4.D

探究二 野外实习的方法

徐州市某中学的地理奥赛小组2021年利用暑假(6月22日—7月1日)进行了一次野外考察(自天山北坡起始处到顶峰)。下面是他们进行地理野外观测的考察准备内容及部分过程。

考察准备:选择野外观察线路和观察点,准备比例尺适合的等高线地形图、天山垂直自然带图,请地理专家作科考指导。

附:天山垂直自然带分布图(见下图)。

[思考]

请对考察过程中出现的两个小“活动”做出合理的解释。

(1)“活动1”

火车到达吐鲁番站后,老师买来了当地特产葡萄,提出:“要想吃葡萄必须答对这个问题——吐鲁番葡萄为什么那么甜?”

(2)“活动2”

当考察队员到达针叶林带休息时,老师要求对照天山垂直自然带分布图回答:天山南坡有没有森林分布?原因是什么?

提示:(1)该地是温带大陆性气候,昼夜温差大,光照强,有利于糖分的积累。

(2)天山南坡没有森林分布。原因:北坡受大西洋和北冰洋水汽的影响,降水丰富,南坡位于背风坡,降水稀少。

1.实地观察

(1)概念:需要有目的、有计划地运用所学知识和科学工具,对自然环境和人文现象进行考察的研究方法。

(2)要求:腿要勤、眼要勤、手要勤、脑要勤、口要勤。

2.综合分析

(1)野外实习的特点:综合性。

(2)注意:各自然地理要素之间的相互作用,并进行记录,及时归纳总结。

3.野外方向的识别

(1)利用罗盘仪定方向。

(2)利用太阳定方向。

观察地貌时,应选择最佳的观察地点,按照一定次序观察地貌。下图为延安宝塔山及其附近景观图。据此完成(1)~(2)题。

(1)图示最佳的观察地点是( )

A.大桥 B.延安宝塔

C.右侧楼房 D.河堤

(2)在最佳观察地点向四周望去,视野内主要的地貌为( )

A.河流地貌 B.风沙地貌

C.黄土地貌 D.冰川地貌

[审答流程]

获取解读信息 调动运用知识

信息①:观察地貌时,应选择最佳的观察地点,按照一定次序观察地貌 第(1)题,最佳观察地点应选择在地势较高处,且四周没有遮挡物。读图可知,延安宝塔位于山顶,地势高,视野开阔。第(2)题,延安位于黄土高原上,视野内主要的地貌为黄土地貌

信息②:景观图中的近景是河流上的大桥,远景是延安的宝塔山及宝塔

[尝试解答] (1)B (2)C

自然地理野外考察方法

某地理兴趣小组对我国北方某一地区进行考察。下图示意地理兴趣小组考察区域。读图,完成1~3题。

1.在考察线路上,坡度最小的路段是( )

A.① B.②

C.③ D.④

2.在考察线路上,位于阴坡的路段是( )

A.① B.②

C.③ D.④

3.观察地貌时,海拔常用于判断( )

A.地貌类型 B.地形起伏

C.坡度 D.坡向

解析:第1题,读图可知,①路段经过4条等高线,坡度大,A错误;②路段经过2条等高线,坡度较小,B错误;③路段是在两条等高线之间延伸,坡度最小,C正确;④路段经过3条等高线,坡度大,D错误。第2题,由图文材料可知,该地区位于我国北方,①②路段均位于山地南侧,③路段位于山地东南侧,为阳坡,A、B、C错误;④路段位于山地西北侧,为阴坡,D正确。第3题,海拔一般用来区分地貌类型,A正确。

答案:1.C 2.D 3.A

4.依据房屋朝向可辨别方向,下列说法正确的是( )

①北半球房屋一般坐北朝南,南半球一般坐南朝北 ②北极点房屋门窗朝南,南极点房屋门窗朝北 ③城市比乡村的房屋朝向更有利于反映光照情况 ④城市中房屋多沿街道分布,目的是充分利用太阳光线

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:为了获得更多的太阳光照,北半球由于太阳一般位于南部天空,房屋多坐北朝南;南半球由于太阳一般位于北部天空,房屋多坐南朝北,①②正确。与城市相比,乡村对自然的依赖性更强,房屋朝向更能反映光照情况;城市房屋多沿街道分布,主要是为了获得更为便利的交通条件,③④错误。故选A。

答案:A

探究三 野外实习数据的收集记录手段、野外实习报告的撰写

随着科技的发展和智能手机普及,地图使用起来也日益简便。它浓缩进手机里,给出行等带来了极大便利。但是,并不是所有电子地图都可以完全取代纸质地图,纸质地图在人们的生产生活中也发挥着举足轻重的作用。

[思考]

(1)地图的三要素是什么?

(2)纸质地图是如何绘制的?

提示:(1)比例尺、方向、图例和注记。

(2)绘制地图一般包括勾画具体地物特征的基本轮廓、填色、确定方向和比例尺、完善地理要素、图例、注记、经纬网等细节。

1.野外实习数据的收集记录手段

(1)野外工作笔记

①实习记录的内容:沿途观察和观察点观察。

②观察点观察:观察点描述、观察点周围自然景观的描述内容、观察点的位置记录。

(2)野外地图的绘制和填图

①绘制地图

②填图:在地理底图上填绘专题内容。

2.野外实习报告的撰写

野外实习报告的内容:名称、类型、目的、仪器、观察线路和观察点、实习内容、方法和手段、实习成果。

读舟曲及附近地形分布图,回答(1)~(2)题。

(1)下列对图示区域自然环境特征的叙述正确的是( )

A.地势总趋势北高南低

B.黄土覆盖,千沟万壑

C.河流航运发达,价值大

D.气候垂直变化十分明显

(2)下面四项是小林对舟曲农业灾后重建、立体农业规划的记录。你认为他的记录,哪一项记录错了( )

A.林牧结合生态恢复

B.河谷甘蔗成带

C.半山林果缠腰

D.高山药材戴帽

[审答流程]

获取解读信息 调动运用知识

信息①:根据等高线可以判断该地地势西高东低,地势起伏大 第(1)题,舟曲位于甘肃省东南部,根据等高线可以判断该地地势西高东低,地势起伏大,多山且地形复杂,不利于航运,气候垂直差异明显。第(2)题,生态环境脆弱,应注意生态保护,发展立体农业,水热条件不能满足甘蔗生长

信息②:舟曲位于甘肃省东南部,生态环境脆弱,应注意生态保护

[尝试解答] (1)D (2)B

1.野外工作笔记

地位 内容 要求

实习基础成果 观察点描述 观察点周围自然景观的描述 反映客观实际、力求全面、详细、重点突出;整齐、清晰、图文并茂

地貌、气候、水文、植被、土壤等自然要素的整体情况 自然带、植被类型、植被覆盖度、土壤类型、土壤发育状况、河水流量、河水流速、河水含沙量、岩石风化类型、岩石风化程度、滑坡和泥石流等

注意事项 位置要具体、明确;现象要准确、简要,不遗漏;编号与图上一致;用铅笔记录

2.野外地图绘制

野外考察手段和意义

3.野外实习报告的撰写

项目 内容

名称 实习的区域和所研究的地理要素

类型 是单一的自然地理要素还是自然地理综合体

目的 野外实习的理论意义和实践意义,需要掌握的野外实习的基本方法

仪器 野外实习所需要的物品

观察线路和观察点 记录野外实习的观察线路和观察点,还可说明观察线路和观察点选择的原因等

实习内容 自然地理要素及要素间相互作用形成的自然综合体

方法和手段 调查、观察、测量、采样、分析、鉴定

实习成果 是对实习内容的分析和总结,以实物、文字、地图和图表等形式进行呈现

1.有关图例和注记的说法,正确的是( )

①图例是地图上用来表示各种地理事物的符号

②注记是地图上用来说明地理事物的文字和数字 ③绘制地图时,注记横写应从右到左,竖写应从上到下 ④在地图上,所有城市都用一样的符号表示

A.①② B.②④

C.①③ D.③④

解析:图例是用来表示各种地理事物的符号,①正确;注记是用来说明地理事物的文字和数字,②正确;绘制地图、注记应该横写从左到右,竖写自上而下,③错误;在地图上,城市按级别用不同的符号,④错误。故选A。

答案:A

2.在进行干旱区地图绘制时,一般全部保留河流、水井、泉等,是因为( )

A.地图的用途 B.地图比例尺

C.制图区域的地理特征 D.地图的主题

解析:干旱地区水资源缺乏,地图绘制时保留河流、水井、泉等,主要是为了表现该区域的地理特征。故选C。

答案:C

下表为野外实习调查所得信息处理后的数据(单位:g/m3)。据此完成3~4题。

月份 12 1 2 3 4 5

含沙量 0.87 1.18 1.02 1.03 0.60 0.52

月份 6 7 8 9 10 11

含沙量 0.49 0.38 0.35 0.31 0.52 0.74

3.表格数据最可能来自( )

A.气象站 B.植物园

C.水文站 D.地质所

4.这次实习报告中还可以延伸到的内容是( )

A.中国气候和植被的分布和变化

B.自然带垂直分布规律变化趋势

C.气候、植被、地形对水土流失的影响

D.河道形态对泥沙径流的拦截作用

解析:第3题,表格中数据表示水体中含沙量随时间的变化情况,最可能来自水文站。故选C。第4题,水体含沙量大小与水流速度有关,径流速度与地形关系最大;植被、气候则是影响水土流失的重要因素,所以该实习报告还可以延伸到水土流失原因的分析,C正确。

答案:3.C 4.C

课时规范训练(十三)

[基础达标]

地理兴趣小组对某小流域进行水土流失的调查。据此回答1~2题。

1.在调查之前,该组同学需要收集调查区的地形图和( )

A.气温分布图 B.降水量分布图

C.工业分布图 D.旅游景点分布图

2.流域产沙量(一定时间内流域内产出的泥沙总量)是水土流失调查中的一项重要指标。下图是几位同学根据调查结果绘制的坡度与单位面积产沙量关系曲线,其中符合水土流失一般规律的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

解析:第1题,水土流失的主要影响因素有:地形——地形起伏大,坡面水流流速快,冲刷能力强,水土流失严重,地形平坦地区,水土流失较轻;气候——主要是降水量的大小和降水强度;植被——植被覆盖率高,水土流失轻;人类对自然植被的破坏,会加剧水土流失。结合所给四选项,B正确。第2题,在低山丘陵地区,地形坡度越大,坡面水流流速越快,流水冲刷能力越强,水土流失越严重,单位面积产沙量越多,即单位面积产沙量与坡度呈正相关;坡度25°以下地区,可修筑梯田发展种植业,人类活动强度大,水土流失随坡度增加急剧加重,单位面积产沙量快速增多;坡度25°以上地区,农业活动以林牧业为主,人类对自然的破坏较小,随坡度增加,单位面积产沙量变化不大,①曲线符合水土流失的一般规律,A正确。

答案:1.B 2.A

读某区域地形图,回答3~4题。

3.仅从自然条件方面考虑,图中拟建的四处地貌观察点中,受泥石流威胁最大的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

4.下列对四处地貌观察点的叙述不正确的是( )

A.甲处地貌观察点位于河流交汇处,取水方便

B.乙处地貌观察点地势最高,洪涝灾害少

C.丙处地貌观察点容易发生滑坡灾害

D.丁处地貌观察点地形平坦,观察点建设规模可能最大

解析:第3题,图中丙处地貌观察点,位于河谷地区且河道弯曲,河流上游等高线密集,河流落差大,发生泥石流的可能性较大,C正确;甲、乙、丁三处地貌观察点所处河谷较为平坦,发生泥石流的可能性较小,A、B、D错误。第4题,甲处地貌观察点位于河流交汇处,位于河流的上游,水质较好,方便取水,A正确。乙处地貌观察点位于河流的上游,地势最高,洪涝灾害少,B正确。丙处地貌观察点附近等高线稀疏,地势平坦,不容易发生滑坡,C错误,符合题意。丁处地貌观察点位于河流交汇处附近,等高线稀疏,地形平坦,水陆交通便利,最有利于建规模较大的地貌观察点,D正确。

答案:3.C 4.C

5.阅读图文材料,回答下列问题。

庐山是野外地理实习开展较早的地区,是地理学科知识实践理想验证场所。多数人在夏季到此游学、考察。一地理实习小组12人在暑假中考察三叠泉,请你参与其中并主导该次考察实习活动。

三叠泉风景区位于江西省著名风景区庐山风景区中,总面积16.5平方千米,山峰高峻,峡谷幽深。三叠泉又名三级泉、水帘泉,古人称“匡庐瀑布,首推三叠”,誉为“庐山第一奇观”,由大月山、五老峰的涧水汇合,从大月山流出,经过五老峰背,由北崖悬口依次梯级跌下而故名。古人描绘曰:“上级如飘云拖练,中级如碎石摧冰,下级如玉龙走潭。”

(1)野外实地近距离考察三叠泉瀑布,需要做好哪些准备?

(2)考察线路怎样安排?途中怎样做记录?

(3)考察活动中需要考虑的安全问题有哪些?

(4)对瀑布的考察特别注意哪些内容?

解析:第(1)题,从资料收集、考察用品的准备、生活用品的准备三方面回答。第(2)题,根据目的地选择线路,从影像和文字两方面记录考察内容。第(3)题,从气候、生物、自然灾害等方面考虑。第(4)题,从水量、落差、岩石性质等方面分析。

答案:(1)考察地区的资料准备:三叠泉的有关资料,包括其地理位置、所在地自然地理环境等,考察期间的天气情况。考察用品准备:地质锤、罗盘仪、望远镜、登山绳、安全带、升降器等;衣物生活用品准备:(防湿)长衣长裤、登山手套、登山鞋(靴)、创可贴、防蚊虫药品等。

(2)线路安排:考察线路沿三叠泉的上下方向。考察记录:途中以拍照记录为主;部分可以用铅笔记录;不采集岩石样本。

(3)登山时防止跌落;接近瀑布防水淋;攀爬途中防止蚊虫叮咬等。

(4)水量大小;跌落高差;山势陡缓(坡度);岩石性质(软硬)等。

[能力提升]

下图为我国南方某一中学的地理兴趣小组组织夏令营活动的野外考察线路和考察地地形图。读图,回答6~7题。

6.此次考察需要准备哪些考察装备( )

①世界地形图 ②地质锤 ③卫星定位仪

④植物标本夹 ⑤羽绒服 ⑥雨衣

A.①②③④ B.①④⑤⑥

C.③④⑤⑥ D.②③④⑥

7.此次考察活动选定地点后,接下来考察步骤顺序正确的是( )

①撰写报告 ②查找相关资料 ③规划考察线路 ④实地考察

A.①②③④ B.③①②④

C.②③④① D.④③②①

解析:第6题,此次考察需要准备大比例尺的地形图,世界地形图不合适;另外夏季的南方山地,600多米的山顶温度不会太低,不需要带羽绒服,除以上两项之外的其他装备都是需要的,②③④⑥正确。故选D。第7题,一次考察活动在地点确定后,首先要查找相关资料,对该地的地理环境特征有一个宏观的把握,在此基础上规划考察线路,然后进行实地考察,最后再对考察资料进行整理、分析,撰写考察报告,考察步骤顺序是②③④①。故选C。

答案:6.D 7.C

下表为某地理兴趣小组在某次野外考察中依次记录的5个地表观测点信息。依据表中信息完成8~9题。

观测点 ① ② ③ ④ ⑤

海拔(米) 541 492 683 645 572

地层中的化石 恐龙蛋 三叶虫 被子植物 被子植物 裸子植物

8.本次考察的主要内容是( )

A.地质地貌 B.土壤

C.气候 D.水文

9.考察线路中各观测点出露的地层属于新生代的是( )

A.① B.②

C.④ D.⑤

解析:第8题,通过表中信息可以看出本次考察主要记录了沿线各点的海拔和地层中所发现的化石,据此判断本次考察的主要内容是地质地貌,A正确。第9题,恐龙生活于中生代,在中生代末期灭绝;三叶虫生活于古生代,在古生代末期灭绝;裸子植物形成于古生代末期,盛行于中生代;被子植物形成于中生代侏罗纪,盛行于新生代。故各观测点出露的地层属于新生代的是③④,结合选项,C正确。

答案:8.A 9.C

某学校地理野外考察小组对图a中的M地进行实地考察,通过查阅相关资料,发现近三十年来M地生态环境明显改善。图a示意我国某区域的水系分布,图b为图a中M地的等高线地形图。读图,回答10~11题。

10.要得出“M地生态环境明显改善”这一结论,考察小组主要查阅的相关资料有( )

①植被覆盖率及其变化 ②土地利用结构及其变化 ③人口数量变化及分布 ④旅游资源开发类型及分布

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

11.下列考察步骤在查阅资料之前就已经完成的是( )

A.考查论文的撰写 B.野外实地考察

C.准备好考察装备 D.考察地点的选取

解析:第10题,M地生态环境明显改善的标志是植被覆盖率明显提高,同时土地利用结构也趋于合理。而人口的分布和旅游资源的开发不能反映生态环境的改善。③④错误,①②正确。故选A。第11题,在地理野外考察活动中首先要明确考察内容,选取考察地点,在此基础上再查阅资料、准备考察装备、进行野外实地考察,最后对考察成果进行总结分析并撰写考察报告。因此,在查阅资料之前就已经完成的考察步骤是考察地点的选取,D正确。

答案:10.A 11.D

12.阅读图文材料,完成下列要求。

材料一 珊瑚虫一般分布在水温约为20~30 ℃、水深50米以内、光照充足的清澈水域。珊瑚虫以捕食海洋里的浮游生物为生,在生长过程中从海水中吸收钙和二氧化碳,分泌石灰质物质并形成骨骼与外壳,经不断堆积形成珊瑚礁。南海是全球十大珊瑚礁保护区之一,类型多样的珊瑚礁分布在从海南岛到南沙群岛的广阔水域,南海珊瑚礁多与海底火山伴生。

材料二 甘泉海台(虚线内)是由珊瑚礁构成的水下台地,位于西沙海槽南侧。甘泉海台的形成与岩浆活动和地壳运动有关。下图为西沙主要海域等深线图。

(1)分析南海珊瑚虫生长的有利自然条件。

(2)描述甘泉海台的地形特征。

(3)推测甘泉海台的形成过程。

解析:第(1)题,结合材料可知珊瑚虫对水温、水深、光照、食物都有一定要求,南海珊瑚虫生长的有利自然条件主要体现在上述方面。第(2)题,台地地势中间高,四周低,结合图中的等高线可以看出甘泉海台的顶部平坦、边缘较陡。第(3)题,结合材料可知,甘泉海台是由珊瑚礁构成的水下台地,其形成与岩浆活动和地壳运动有关;甘泉海台首先是海底火山的形成,然后在顶部形成珊瑚礁,最后地壳下沉而成。

答案:(1)南海纬度低,水温较高,多浅海水域,海水清澈,光照充足,光合作用强,浮游生物繁盛,食物充足,利于珊瑚虫生长。

(2)中间高,四周低;顶部平坦开阔,边缘坡度较大。

(3)早期,岩浆喷发形成海底火山,火山顶部水深较浅,珊瑚虫在火山顶部着生,分泌石灰质物质并堆积形成珊瑚礁;地壳下沉,珊瑚礁平面沉降至海平面以下深处水域。