第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(共16张PPT)--2024届高考统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(共16张PPT)--2024届高考统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 228.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-01 14:45:44 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

中外历史纲要下第七单元第15课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

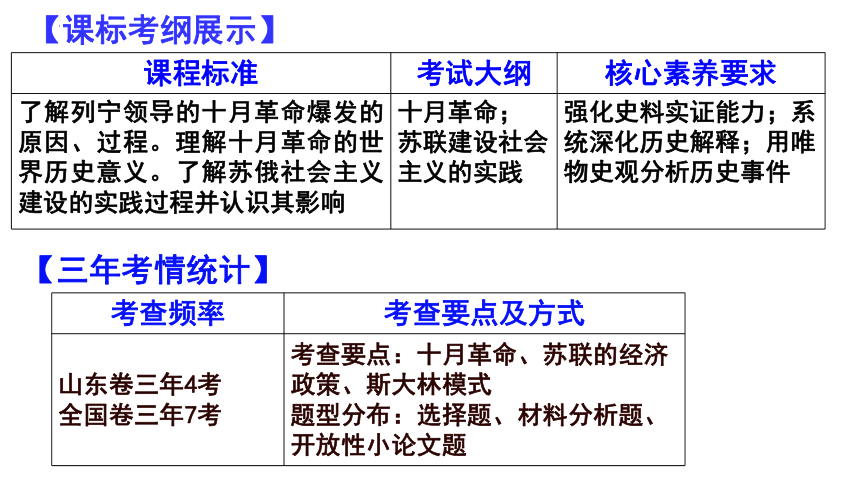

【课标考纲展示】

考查频率 考查要点及方式

山东卷三年4考 全国卷三年7考 考查要点:十月革命、苏联的经济政策、斯大林模式

题型分布:选择题、材料分析题、

开放性小论文题

课程标准 考试大纲 核心素养要求

了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程。理解十月革命的世界历史意义。了解苏俄社会主义建设的实践过程并认识其影响。 十月革命; 苏联建设社会主义的实践 强化史料实证能力;系统深化历史解释;用唯物史观分析历史事件

【三年考情统计】

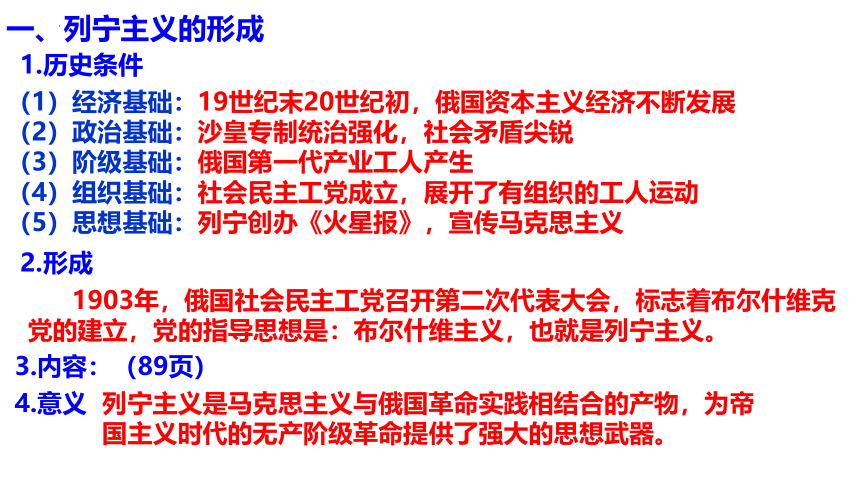

一、列宁主义的形成

(1)经济基础:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展

(2)政治基础:沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐

(3)阶级基础:俄国第一代产业工人产生

(4)组织基础:社会民主工党成立,展开了有组织的工人运动

(5)思想基础:列宁创办《火星报》,宣传马克思主义

1.历史条件

2.形成

1903年,俄国社会民主工党召开第二次代表大会,标志着布尔什维克党的建立,党的指导思想是:布尔什维主义,也就是列宁主义。

3.内容:(89页)

4.意义

列宁主义是马克思主义与俄国革命实践相结合的产物,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大的思想武器。

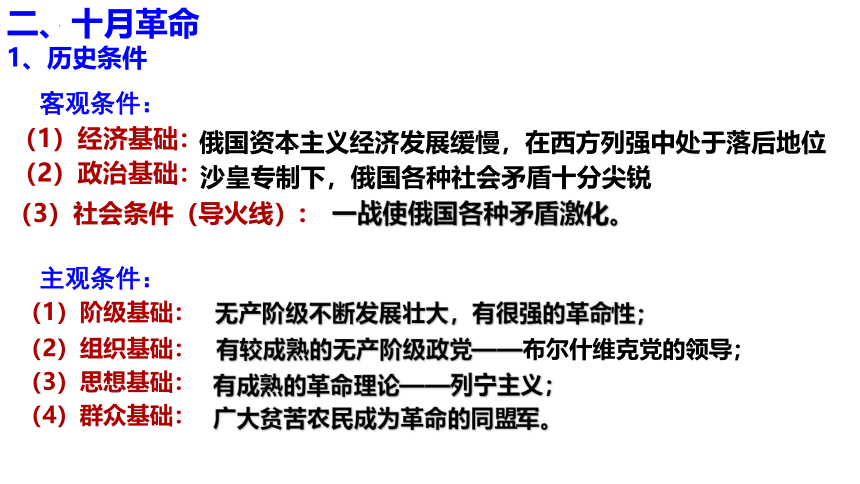

客观条件:

主观条件:

俄国资本主义经济发展缓慢,在西方列强中处于落后地位

(1)经济基础:

(2)政治基础:

沙皇专制下,俄国各种社会矛盾十分尖锐

(1)阶级基础:

无产阶级不断发展壮大,有很强的革命性;

(2)组织基础:

有较成熟的无产阶级政党——布尔什维克党的领导;

(3)思想基础:

有成熟的革命理论——列宁主义;

(4)群众基础:

广大贫苦农民成为革命的同盟军。

一战使俄国各种矛盾激化。

(3)社会条件(导火线):

二、十月革命

1、历史条件

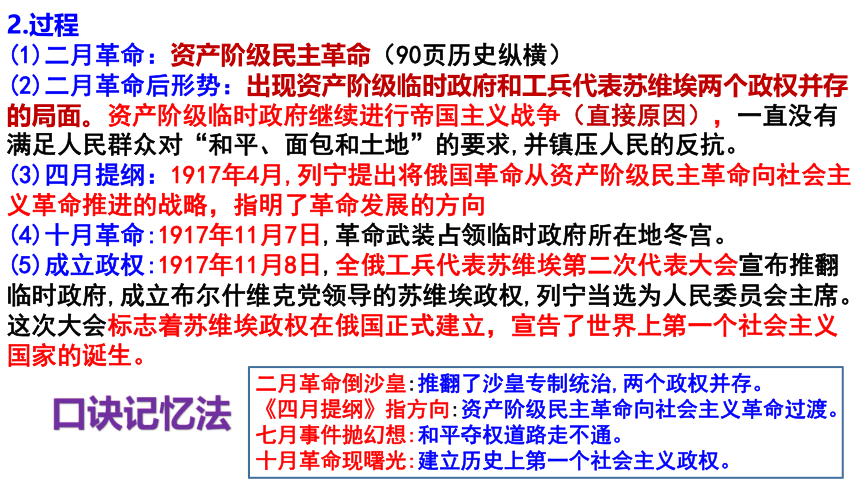

2.过程

(1)二月革命:资产阶级民主革命(90页历史纵横)

(2)二月革命后形势:出现资产阶级临时政府和工兵代表苏维埃两个政权并存的局面。资产阶级临时政府继续进行帝国主义战争(直接原因),一直没有满足人民群众对“和平、面包和土地”的要求,并镇压人民的反抗。

(3)四月提纲:1917年4月,列宁提出将俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略,指明了革命发展的方向

(4)十月革命:1917年11月7日,革命武装占领临时政府所在地冬宫。

(5)成立政权:1917年11月8日,全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会宣布推翻临时政府,成立布尔什维克党领导的苏维埃政权,列宁当选为人民委员会主席。这次大会标志着苏维埃政权在俄国正式建立,宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生。

二月革命倒沙皇:推翻了沙皇专制统治,两个政权并存。

《四月提纲》指方向:资产阶级民主革命向社会主义革命过渡。

七月事件抛幻想:和平夺权道路走不通。

十月革命现曙光:建立历史上第一个社会主义政权。

口诀记忆法

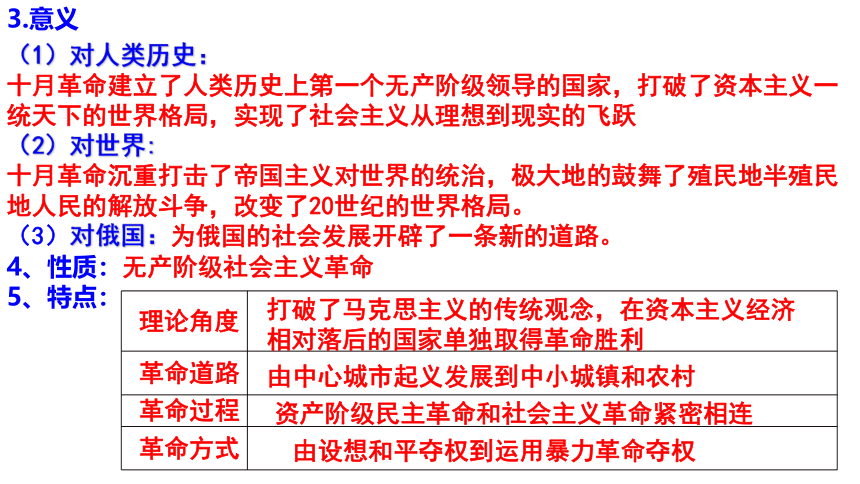

3.意义

(1)对人类历史:

十月革命建立了人类历史上第一个无产阶级领导的国家,打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的飞跃

(2)对世界:

十月革命沉重打击了帝国主义对世界的统治,极大地的鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变了20世纪的世界格局。

(3)对俄国:为俄国的社会发展开辟了一条新的道路。

4、性质:无产阶级社会主义革命

5、特点:

理论角度

革命道路

革命过程

革命方式

打破了马克思主义的传统观念,在资本主义经济相对落后的国家单独取得革命胜利

由中心城市起义发展到中小城镇和农村

资产阶级民主革命和社会主义革命紧密相连

由设想和平夺权到运用暴力革命夺权

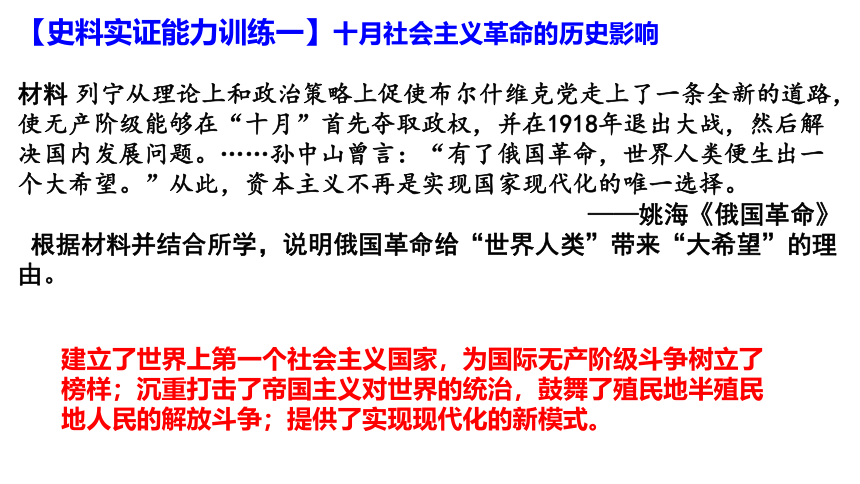

【史料实证能力训练一】十月社会主义革命的历史影响

材料 列宁从理论上和政治策略上促使布尔什维克党走上了一条全新的道路,使无产阶级能够在“十月”首先夺取政权,并在1918年退出大战,然后解决国内发展问题。……孙中山曾言:“有了俄国革命,世界人类便生出一个大希望。”从此,资本主义不再是实现国家现代化的唯一选择。

——姚海《俄国革命》

根据材料并结合所学,说明俄国革命给“世界人类”带来“大希望”的理由。

建立了世界上第一个社会主义国家,为国际无产阶级斗争树立了榜样;沉重打击了帝国主义对世界的统治,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争;提供了实现现代化的新模式。

三、苏联建设社会主义的实践

1.战时共产主义政策

(1)背景:十月革命胜利后,国内外的敌对势力联合起来,企图扼杀新生的苏维埃政权。他们通过武装干涉,使苏俄陷入内战当中。

(2)时间:1918年夏

(3)目的:为了把有限的力量集中起来保证战争的胜利

(4)内容:农业:余粮收集制,将农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收集到国家手中。工业:大中小企业国有化;商业:取消自由贸易;分配:实行实物配给制等。

(5)评价:保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机。超越了苏俄生产力发展水平

(6)特点:

排斥商品货币关系,用军事和行政手段管理经济。实行单一的公有制,试图直接过渡到社会主义。

2.新经济政策

(1)时间:1921年3月,

(2)内容:通过粮食税等市场机制建立工农联盟,允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制等形式在一些经济部门引入外国资本。

(3)作用:稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。

(4)特点:利用商品货币关系来发展经济;在公有制为主导的前提下,允许多种所有制经济存在,逐步的间接的过渡到社会主义

沙俄

1547年—1917年

苏俄

苏联

俄罗斯

1917年—1922年

1922年—1991年

1991年以后

结论:新经济政策是向社会主义过渡的正确途径

(5)苏联成立:1922年12月,“苏维埃社会主义共和国联盟”成立,简称“苏联”

3.苏联模式(斯大林模式)

(1)方式:1924年1月,列宁逝世。在斯大林领导下,先后实施“社会主义工业化”和“农业集体化”。

(2)成就:到1937年,苏联宣布基本实现了“工业化”目标,主要工业部门的产量跃居欧洲首位、世界第二位。

(3)特点(内容):经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制,以行政手段管理经济;政治上表现为权力高度集中。

建立起高度集中的政治经济体制

(4)评价:

①积极:苏联模式使苏联在较短的时间内实现了工业化,奠定了强大国家的基础,为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

②消极:苏联模式排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低,这些问题影响了苏联的发展。

【史料实证能力训练二】苏联社会主义建设道路的探索

材料一 1921年列宁说:“目前已经很清楚,我们用冲击的方法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

(1)根据材料一和所学知识指出苏俄“冲击”“围攻”这两种经济政策在农业方面的举措,并对此作简要评价。

举措:战时共产主义政策实行余粮收集制,新经济政策实行固定的粮食税。评价:余粮收集制保证了前线的粮食供应,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机。新经济政策固定粮食税的实施,调动了农民的生产积极性,稳定和恢复了国民经济。

【史料实证能力训练二】苏联社会主义建设道路的探索

材料二斯大林模式的新型现代化途径是,在一个经济落后的农业大国,以苏维埃政权为杠杆,采用非常手段从本国农业积累工业化资金,用行政办法对资源、劳动力进行重新配置,采用优先发展重工业的方式快速地推进现代化。-米艳《试论斯大林模式:落后国家现代化的一种途径》

(2)据材料二结合所学知识概括指出斯大林模式的主要特点并分析其影响。

特点:实行自上而下的指令性计划体制,以行政手段来管理经济;优先发展重工业;强调经济发展的高速度。

影响:苏联短时间内实现了工业化,但造成国民经济比例失调;农业和轻工业长期落后,消费水平较低,影响了苏联经济的进一步发展。

战时共产主义政策 新经济政策 苏联模式

农业

工业

贸易

分配

特点

余粮收集制

粮食税

农业集体化

大中小工业企业一律收归国有

实行国家资本主义

高度集中的国家计划模式,直接管理

取消自由贸易

实物配给制

(平均主义)

按劳取酬的工资制

工资制

(平均主义)

恢复自由贸易,允许商品买卖

排斥市场调节,国家统一调拨、计划供应

用行政手段来管理经济

用市场和商品货币关系来扩大生产

用军事行政手段控制社会经济

【总结】战时共产主义政策、新经济政策、苏联模式在各领域的特征

共同点 苏俄新经济政策 中国改革开放政策

苏俄战时共产主义政策造成了政治经济危机 “文革”使经济濒临崩溃、社会混乱

以粮食税代替余粮收集制 推行家庭联产承包责任制

放开商品市场,允许资本家经营企业,还允许外国资本家到俄国经营 发展多种经济成分,鼓励私人开办企业,同时,向国外大力招商引资

苏俄工农业生产逐渐恢复发展起来,苏维埃政权进一步巩固 农村经济全面振兴,国民经济发展,人民生活水平提高

新经济政策与中国改革开放政策

中西对比

背景:当时都面临经济困难,社会动荡

都进行农村经济体制改革

都允许多种所有制经济存在

作用:都使经济得到恢复,社会得到稳定

以史为鉴

苏联的探索之路,对我们今天社会主义道路探索的启示?

材料1:充分地理解过去,我们可以弄清楚现状;深刻认识过去的意义,可以提示未来的意义;向后看——就是向前进。” ——俄国思想家赫尔岑

材料2:只有顺应历史潮流,积极应变,主动求变,才能与时代同行。‘行之力则知愈进,知之深则行愈达’---习近平总书记在在庆祝改革开放40周年大会上的讲话

①调整生产关系要适应生产力水平;

②农业、轻工业、重工业要协调发展;

③注意改善人民生活;

④制定经济政策要从国情出发。

导学案答案

【高考真题演练】ACBAC CC

【高考模拟训练】答案示例:

细节:苏联灿烂的成就给全人类指出了社会主义和共产主义的光明前途。

历史现象:这一细节反映出苏联社会主义工业化取得了巨大成就。

概述和评价:苏联在20世纪20年代后期开始,采取优先发展重工业的战略;通过五年计划的实施和资金的国内积累,苏联只用了短短十几年的时间就从一个落后的农业国变成了强大的社会主义工业国。工业化的成就巩固了苏联政权,并为后来反法西斯战争的胜利奠定了物质基础;苏联工业化取得的成就和光辉前景对国际共产主义运动,特别是对毛泽东及中国共产党人产生了极大的示范作用,学习、借鉴乃至模仿苏联工业化模式,就成了中华人民共和国制定工业化战略的必然。

课下作业:

完成15课导学案“高考真题演练”“高考模拟训练”

中外历史纲要下第七单元第15课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

【课标考纲展示】

考查频率 考查要点及方式

山东卷三年4考 全国卷三年7考 考查要点:十月革命、苏联的经济政策、斯大林模式

题型分布:选择题、材料分析题、

开放性小论文题

课程标准 考试大纲 核心素养要求

了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程。理解十月革命的世界历史意义。了解苏俄社会主义建设的实践过程并认识其影响。 十月革命; 苏联建设社会主义的实践 强化史料实证能力;系统深化历史解释;用唯物史观分析历史事件

【三年考情统计】

一、列宁主义的形成

(1)经济基础:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展

(2)政治基础:沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐

(3)阶级基础:俄国第一代产业工人产生

(4)组织基础:社会民主工党成立,展开了有组织的工人运动

(5)思想基础:列宁创办《火星报》,宣传马克思主义

1.历史条件

2.形成

1903年,俄国社会民主工党召开第二次代表大会,标志着布尔什维克党的建立,党的指导思想是:布尔什维主义,也就是列宁主义。

3.内容:(89页)

4.意义

列宁主义是马克思主义与俄国革命实践相结合的产物,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大的思想武器。

客观条件:

主观条件:

俄国资本主义经济发展缓慢,在西方列强中处于落后地位

(1)经济基础:

(2)政治基础:

沙皇专制下,俄国各种社会矛盾十分尖锐

(1)阶级基础:

无产阶级不断发展壮大,有很强的革命性;

(2)组织基础:

有较成熟的无产阶级政党——布尔什维克党的领导;

(3)思想基础:

有成熟的革命理论——列宁主义;

(4)群众基础:

广大贫苦农民成为革命的同盟军。

一战使俄国各种矛盾激化。

(3)社会条件(导火线):

二、十月革命

1、历史条件

2.过程

(1)二月革命:资产阶级民主革命(90页历史纵横)

(2)二月革命后形势:出现资产阶级临时政府和工兵代表苏维埃两个政权并存的局面。资产阶级临时政府继续进行帝国主义战争(直接原因),一直没有满足人民群众对“和平、面包和土地”的要求,并镇压人民的反抗。

(3)四月提纲:1917年4月,列宁提出将俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略,指明了革命发展的方向

(4)十月革命:1917年11月7日,革命武装占领临时政府所在地冬宫。

(5)成立政权:1917年11月8日,全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会宣布推翻临时政府,成立布尔什维克党领导的苏维埃政权,列宁当选为人民委员会主席。这次大会标志着苏维埃政权在俄国正式建立,宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生。

二月革命倒沙皇:推翻了沙皇专制统治,两个政权并存。

《四月提纲》指方向:资产阶级民主革命向社会主义革命过渡。

七月事件抛幻想:和平夺权道路走不通。

十月革命现曙光:建立历史上第一个社会主义政权。

口诀记忆法

3.意义

(1)对人类历史:

十月革命建立了人类历史上第一个无产阶级领导的国家,打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的飞跃

(2)对世界:

十月革命沉重打击了帝国主义对世界的统治,极大地的鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变了20世纪的世界格局。

(3)对俄国:为俄国的社会发展开辟了一条新的道路。

4、性质:无产阶级社会主义革命

5、特点:

理论角度

革命道路

革命过程

革命方式

打破了马克思主义的传统观念,在资本主义经济相对落后的国家单独取得革命胜利

由中心城市起义发展到中小城镇和农村

资产阶级民主革命和社会主义革命紧密相连

由设想和平夺权到运用暴力革命夺权

【史料实证能力训练一】十月社会主义革命的历史影响

材料 列宁从理论上和政治策略上促使布尔什维克党走上了一条全新的道路,使无产阶级能够在“十月”首先夺取政权,并在1918年退出大战,然后解决国内发展问题。……孙中山曾言:“有了俄国革命,世界人类便生出一个大希望。”从此,资本主义不再是实现国家现代化的唯一选择。

——姚海《俄国革命》

根据材料并结合所学,说明俄国革命给“世界人类”带来“大希望”的理由。

建立了世界上第一个社会主义国家,为国际无产阶级斗争树立了榜样;沉重打击了帝国主义对世界的统治,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争;提供了实现现代化的新模式。

三、苏联建设社会主义的实践

1.战时共产主义政策

(1)背景:十月革命胜利后,国内外的敌对势力联合起来,企图扼杀新生的苏维埃政权。他们通过武装干涉,使苏俄陷入内战当中。

(2)时间:1918年夏

(3)目的:为了把有限的力量集中起来保证战争的胜利

(4)内容:农业:余粮收集制,将农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收集到国家手中。工业:大中小企业国有化;商业:取消自由贸易;分配:实行实物配给制等。

(5)评价:保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机。超越了苏俄生产力发展水平

(6)特点:

排斥商品货币关系,用军事和行政手段管理经济。实行单一的公有制,试图直接过渡到社会主义。

2.新经济政策

(1)时间:1921年3月,

(2)内容:通过粮食税等市场机制建立工农联盟,允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制等形式在一些经济部门引入外国资本。

(3)作用:稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权。

(4)特点:利用商品货币关系来发展经济;在公有制为主导的前提下,允许多种所有制经济存在,逐步的间接的过渡到社会主义

沙俄

1547年—1917年

苏俄

苏联

俄罗斯

1917年—1922年

1922年—1991年

1991年以后

结论:新经济政策是向社会主义过渡的正确途径

(5)苏联成立:1922年12月,“苏维埃社会主义共和国联盟”成立,简称“苏联”

3.苏联模式(斯大林模式)

(1)方式:1924年1月,列宁逝世。在斯大林领导下,先后实施“社会主义工业化”和“农业集体化”。

(2)成就:到1937年,苏联宣布基本实现了“工业化”目标,主要工业部门的产量跃居欧洲首位、世界第二位。

(3)特点(内容):经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制,以行政手段管理经济;政治上表现为权力高度集中。

建立起高度集中的政治经济体制

(4)评价:

①积极:苏联模式使苏联在较短的时间内实现了工业化,奠定了强大国家的基础,为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

②消极:苏联模式排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低,这些问题影响了苏联的发展。

【史料实证能力训练二】苏联社会主义建设道路的探索

材料一 1921年列宁说:“目前已经很清楚,我们用冲击的方法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

(1)根据材料一和所学知识指出苏俄“冲击”“围攻”这两种经济政策在农业方面的举措,并对此作简要评价。

举措:战时共产主义政策实行余粮收集制,新经济政策实行固定的粮食税。评价:余粮收集制保证了前线的粮食供应,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机。新经济政策固定粮食税的实施,调动了农民的生产积极性,稳定和恢复了国民经济。

【史料实证能力训练二】苏联社会主义建设道路的探索

材料二斯大林模式的新型现代化途径是,在一个经济落后的农业大国,以苏维埃政权为杠杆,采用非常手段从本国农业积累工业化资金,用行政办法对资源、劳动力进行重新配置,采用优先发展重工业的方式快速地推进现代化。-米艳《试论斯大林模式:落后国家现代化的一种途径》

(2)据材料二结合所学知识概括指出斯大林模式的主要特点并分析其影响。

特点:实行自上而下的指令性计划体制,以行政手段来管理经济;优先发展重工业;强调经济发展的高速度。

影响:苏联短时间内实现了工业化,但造成国民经济比例失调;农业和轻工业长期落后,消费水平较低,影响了苏联经济的进一步发展。

战时共产主义政策 新经济政策 苏联模式

农业

工业

贸易

分配

特点

余粮收集制

粮食税

农业集体化

大中小工业企业一律收归国有

实行国家资本主义

高度集中的国家计划模式,直接管理

取消自由贸易

实物配给制

(平均主义)

按劳取酬的工资制

工资制

(平均主义)

恢复自由贸易,允许商品买卖

排斥市场调节,国家统一调拨、计划供应

用行政手段来管理经济

用市场和商品货币关系来扩大生产

用军事行政手段控制社会经济

【总结】战时共产主义政策、新经济政策、苏联模式在各领域的特征

共同点 苏俄新经济政策 中国改革开放政策

苏俄战时共产主义政策造成了政治经济危机 “文革”使经济濒临崩溃、社会混乱

以粮食税代替余粮收集制 推行家庭联产承包责任制

放开商品市场,允许资本家经营企业,还允许外国资本家到俄国经营 发展多种经济成分,鼓励私人开办企业,同时,向国外大力招商引资

苏俄工农业生产逐渐恢复发展起来,苏维埃政权进一步巩固 农村经济全面振兴,国民经济发展,人民生活水平提高

新经济政策与中国改革开放政策

中西对比

背景:当时都面临经济困难,社会动荡

都进行农村经济体制改革

都允许多种所有制经济存在

作用:都使经济得到恢复,社会得到稳定

以史为鉴

苏联的探索之路,对我们今天社会主义道路探索的启示?

材料1:充分地理解过去,我们可以弄清楚现状;深刻认识过去的意义,可以提示未来的意义;向后看——就是向前进。” ——俄国思想家赫尔岑

材料2:只有顺应历史潮流,积极应变,主动求变,才能与时代同行。‘行之力则知愈进,知之深则行愈达’---习近平总书记在在庆祝改革开放40周年大会上的讲话

①调整生产关系要适应生产力水平;

②农业、轻工业、重工业要协调发展;

③注意改善人民生活;

④制定经济政策要从国情出发。

导学案答案

【高考真题演练】ACBAC CC

【高考模拟训练】答案示例:

细节:苏联灿烂的成就给全人类指出了社会主义和共产主义的光明前途。

历史现象:这一细节反映出苏联社会主义工业化取得了巨大成就。

概述和评价:苏联在20世纪20年代后期开始,采取优先发展重工业的战略;通过五年计划的实施和资金的国内积累,苏联只用了短短十几年的时间就从一个落后的农业国变成了强大的社会主义工业国。工业化的成就巩固了苏联政权,并为后来反法西斯战争的胜利奠定了物质基础;苏联工业化取得的成就和光辉前景对国际共产主义运动,特别是对毛泽东及中国共产党人产生了极大的示范作用,学习、借鉴乃至模仿苏联工业化模式,就成了中华人民共和国制定工业化战略的必然。

课下作业:

完成15课导学案“高考真题演练”“高考模拟训练”

同课章节目录