第10课 秦末农民大起义 说课课件 2023~2024学年部编版七年级历史上册

文档属性

| 名称 | 第10课 秦末农民大起义 说课课件 2023~2024学年部编版七年级历史上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-31 21:20:04 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第10课 秦末农民大起义

—从无名小卒到开国皇帝

秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

说 课

目录

01

教材分析

02

学情分析

03

教学目标与重难点

04

教学过程

05

教学反思

壹 教材分析

1.宏观:历史上的地位

秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建王朝,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混战的局面,将中国历史推向一个新的阶段。但是强大的秦王朝在农民起义的打击下很快就走向了灭亡。秦朝短命而亡的教训,成为后世历代王朝的历史借鉴。秦亡后,项羽、刘邦又进行了历时4年的楚汉之争,最终为西汉的建立作了铺垫。本课生动再现了秦亡汉立的历史过程,条理清晰,因果分明,在整个古代史上占有重要地位。

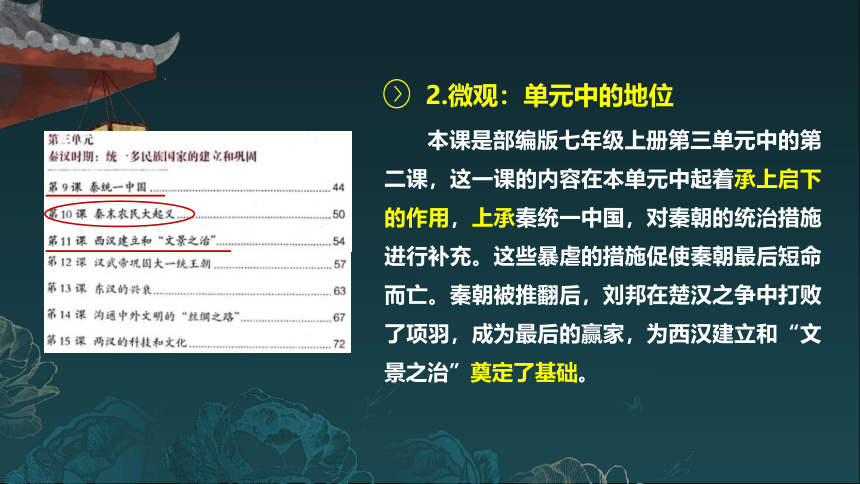

2.微观:单元中的地位

本课是部编版七年级上册第三单元中的第二课,这一课的内容在本单元中起着承上启下的作用,上承秦统一中国,对秦朝的统治措施进行补充。这些暴虐的措施促使秦朝最后短命而亡。秦朝被推翻后,刘邦在楚汉之争中打败了项羽,成为最后的赢家,为西汉建立和“文景之治”奠定了基础。

贰 学情分析

优势

通过学习秦朝的统一,学生对秦朝有初步的了解,再加上学生可能在平时的生活中接触过一些关于秦朝历史的影视剧等,对秦二世、项羽、刘邦等历史人物及其故事有所了解。同时初一的学生好奇心和求知欲较强,对未知领域的知识有一定的兴趣,有利于教学任务的展开。

不足

因为对文言文的解读训练不够,所以初一学生对古代史材料的理解能力有限,对于直观想象的事物易于接受,而对文言文的意思较难理解。因此在教学设计上要把握好各类史料的使用,同时老师要注意引导学生领悟史料意思。

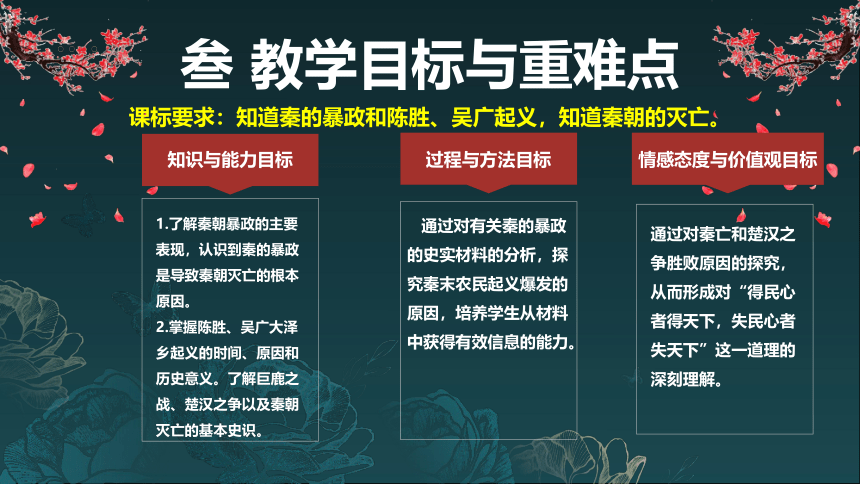

叁 教学目标与重难点

课标要求:知道秦的暴政和陈胜、吴广起义,知道秦朝的灭亡。

知识与能力目标

1.了解秦朝暴政的主要表现,认识到秦的暴政是导致秦朝灭亡的根本原因。

2.掌握陈胜、吴广大泽乡起义的时间、原因和历史意义。了解巨鹿之战、楚汉之争以及秦朝灭亡的基本史识。

过程与方法目标

通过对有关秦的暴政的史实材料的分析,探究秦末农民起义爆发的原因,培养学生从材料中获得有效信息的能力。

情感态度与价值观目标

通过对秦亡和楚汉之争胜败原因的探究,从而形成对“得民心者得天下,失民心者失天下”这一道理的深刻理解。

重 点

秦的暴政,陈胜、吴广起义与秦朝灭亡的根本原因。

对秦亡和楚汉之争胜败原因的探究,理解得民心者得天下的道理。

难 点

肆 教材过程

导入新课

猜猜这个人是谁?

有人曾评价他“起于布衣之中,奋剑而取天下”

他抢在诸侯前攻进咸阳,约法三章

他最初官职只是沛县小亭长

(低级小吏,主要职责是缉拿盗匪、摊派徭役、征收钱粮)

刘邦

设计意图:用设问的方式引起学生的求知欲。利用学生所熟知的人物形象将本课内容串联起来,同时也容易激发学生的学习兴趣。

新课讲授

一次,刘邦以亭长的身份为泗水郡押送苦役去骊山,苦役们有很多在半路逃走了。刘邦估计到了骊山都逃光了,所以走到丰邑西边的水泽地时,趁着夜晚把所有的苦役都放了。刘邦说:“你们都逃命去吧,从此我也要远远地走了!”苦役中有十多个壮士愿意跟随他一块走。最后,刘邦带着这些人逃匿在芒县、砀县的山泽(今通称芒砀山)之中。

刘邦

一、亭长的底层危机:秦的暴政

苦役为何要逃?身为亭长的刘邦为什么要藏匿山中?

设计意图:以刘邦身上的故事提问,激发学生的学习欲望,从而引出对秦的暴政的学习。

一、亭长的底层危机:秦的暴政

修筑长城40万

戍守五岭50万

修陵建宫70多万

赋役沉重

法律严苛

焚书坑儒

设计意图:学生根据材料进行分析,概括出秦暴政的表现,感受秦朝百姓在暴政之下所受的苦难,为探究秦朝灭亡的原因奠定基础。

一、亭长的危机:秦的暴政

胡亥

秦二世

设计意图:学生根据教材得出结论:秦二世的统治更加残暴,进而感受到这一时期秦朝百姓与统治者之间的紧张局势。

面对秦朝的诸多暴政,当时的百姓应当如何选择呢?

逃亡?

反抗?

就在刘邦等人逃入芒砀山后,有一批农民掀起了中国历史上第一次农民大起义。他们是谁?为何起义?起义的过程怎样?结果又如何?请阅读课本第二子目,完成下列表格。

设计意图:通过刘邦的选择过渡到第二子目的内容,形成人物故事的连贯性,同时易于调动学生的积极性。

二、亭长的艰难抉择:陈胜吴广起义

时 间 地 点 领导人 原 因 经 过 结 果 意义

大泽乡起义形势图

如果没有遇见大雨,秦末农民起义还会爆发吗?

设计意图:通过设问的方式,引导学生得出结论:秦末农民起义的根本原因是秦朝的暴政。

设计意图:学生阅读教材,找出相应的内容完成表格,通过表格可以让学生有效掌握基本知识,培养其用图表叙述历史进程的能力。

二、亭长的艰难抉择:陈胜吴广起义

然而就在陈胜吴广起义之时,刘邦做出了改变他一生的选择,刘邦在沛县响应起义,被百姓推举为县令,带领起义军与秦军大战,后投奔项梁,与项羽并肩作战。

设计意图:结合教材,利用历史地图帮助学生建立时空观念,让学生明确秦朝灭亡的时间及过程。

三、亭长的人生转折:楚汉之争

昔日兄弟为何反目成仇?

材料一:秦始皇帝游会稽,渡浙江,梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!” ——《史记·项羽本纪》

材料二:高祖常繇咸阳,纵观,观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎,大丈夫当如此也! ——《史记·高祖本纪》

“一山不容二虎?,怎么办呢?于是,项羽、刘邦在秦亡后又进行了四年的楚汉之争

设计意图:通过引用《史记》中二人对秦始皇的态度,引发学生的思考和探索欲,顺利过渡到第三子目的内容。

材料:是时项羽兵四十万,号百万。沛公兵十万,号二十万,力不敌。 ——《史记 高祖本纪》

三、亭长的人生转折:楚汉之争

双方

目的

结果

项羽和刘邦

争夺帝位

刘邦胜利

战争目的 战争性质

秦末农民起义

楚汉之争

推翻秦朝统治

农民战争

争夺帝位

统治阶级内部争夺帝位的斗争

设计意图:通过对比分析,引导学生理解战争目的对战争性质的影响,认识到秦亡前后战争性质的变化,培养学生比较分析的能力。

三、亭长的人生转折:楚汉之争

学生活动:合作探究

项羽死前叹道:“天亡我也,非战之罪也。”阅读以下材料,找到刘邦战胜项羽的原因?

刘邦率军到达咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”使得秦人大喜,民心安定。后来刘邦在谈到为何能战胜项羽时说:张良、萧何和韩信都是人杰,我不如他们,但“吾能用之,此吾所以取天下也,项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。” ——《史记·高祖本纪》

然羽......,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”。

“项羽引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不灭,收其货宝妇女而东。”

——《史记·项羽本纪》

设计意图:通过学生解读材料,培养其分析史料、归纳结论的能力,并使学生在认识到“得民心者得天下”的道理。

板书设计

秦末农民大起义

(从无名小卒到开国皇帝)

二、亭长的艰难抉择:陈胜吴广起义

一、亭长的底层危机:秦的暴政

三、亭长的人生转折:楚汉之争

34岁

48岁

54岁

情感升华

从无名小卒到开国皇帝,刘邦的人生经历告诉我们只要心存理想信念并为之努力奋斗,每个人都可以实现自己的人生价值。

设计意图:通过板书设计,帮助学生理清本课知识脉络,同时借助本课的线索引导学生树立正确的人生价值观。

作业设计

基础性作业:完成本课的笔记整理,制作思维导图。

发展性作业:查阅相关资料,写一篇对刘邦的人生介绍。(要求:200字以上,条理清晰,逻辑连贯,带有故事性)

设计意图:通过作业设计,帮助学生拓展知识面和提升语言表达能力,同时落实“双减”政策,实行分层训练。

伍 教学反思

可取之处:

本节课设计利用刘邦的人生经历串联本课知识点,为学生创设情境、引用史料,设置合作探究等环节,在课堂中发挥学生的主体地位,以设问等方式引导和启发学生得出结论,充分关注学生的发展。

不足之处:

①没有安排相应的题目对学生进行简单的检测,因此对于学生知识掌握情况的了解不够清晰;②本课有部分文言文材料,解读材料等活动需要一定的时间,需要把控好教学时间。

第10课 秦末农民大起义

—从无名小卒到开国皇帝

秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

说 课

目录

01

教材分析

02

学情分析

03

教学目标与重难点

04

教学过程

05

教学反思

壹 教材分析

1.宏观:历史上的地位

秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建王朝,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混战的局面,将中国历史推向一个新的阶段。但是强大的秦王朝在农民起义的打击下很快就走向了灭亡。秦朝短命而亡的教训,成为后世历代王朝的历史借鉴。秦亡后,项羽、刘邦又进行了历时4年的楚汉之争,最终为西汉的建立作了铺垫。本课生动再现了秦亡汉立的历史过程,条理清晰,因果分明,在整个古代史上占有重要地位。

2.微观:单元中的地位

本课是部编版七年级上册第三单元中的第二课,这一课的内容在本单元中起着承上启下的作用,上承秦统一中国,对秦朝的统治措施进行补充。这些暴虐的措施促使秦朝最后短命而亡。秦朝被推翻后,刘邦在楚汉之争中打败了项羽,成为最后的赢家,为西汉建立和“文景之治”奠定了基础。

贰 学情分析

优势

通过学习秦朝的统一,学生对秦朝有初步的了解,再加上学生可能在平时的生活中接触过一些关于秦朝历史的影视剧等,对秦二世、项羽、刘邦等历史人物及其故事有所了解。同时初一的学生好奇心和求知欲较强,对未知领域的知识有一定的兴趣,有利于教学任务的展开。

不足

因为对文言文的解读训练不够,所以初一学生对古代史材料的理解能力有限,对于直观想象的事物易于接受,而对文言文的意思较难理解。因此在教学设计上要把握好各类史料的使用,同时老师要注意引导学生领悟史料意思。

叁 教学目标与重难点

课标要求:知道秦的暴政和陈胜、吴广起义,知道秦朝的灭亡。

知识与能力目标

1.了解秦朝暴政的主要表现,认识到秦的暴政是导致秦朝灭亡的根本原因。

2.掌握陈胜、吴广大泽乡起义的时间、原因和历史意义。了解巨鹿之战、楚汉之争以及秦朝灭亡的基本史识。

过程与方法目标

通过对有关秦的暴政的史实材料的分析,探究秦末农民起义爆发的原因,培养学生从材料中获得有效信息的能力。

情感态度与价值观目标

通过对秦亡和楚汉之争胜败原因的探究,从而形成对“得民心者得天下,失民心者失天下”这一道理的深刻理解。

重 点

秦的暴政,陈胜、吴广起义与秦朝灭亡的根本原因。

对秦亡和楚汉之争胜败原因的探究,理解得民心者得天下的道理。

难 点

肆 教材过程

导入新课

猜猜这个人是谁?

有人曾评价他“起于布衣之中,奋剑而取天下”

他抢在诸侯前攻进咸阳,约法三章

他最初官职只是沛县小亭长

(低级小吏,主要职责是缉拿盗匪、摊派徭役、征收钱粮)

刘邦

设计意图:用设问的方式引起学生的求知欲。利用学生所熟知的人物形象将本课内容串联起来,同时也容易激发学生的学习兴趣。

新课讲授

一次,刘邦以亭长的身份为泗水郡押送苦役去骊山,苦役们有很多在半路逃走了。刘邦估计到了骊山都逃光了,所以走到丰邑西边的水泽地时,趁着夜晚把所有的苦役都放了。刘邦说:“你们都逃命去吧,从此我也要远远地走了!”苦役中有十多个壮士愿意跟随他一块走。最后,刘邦带着这些人逃匿在芒县、砀县的山泽(今通称芒砀山)之中。

刘邦

一、亭长的底层危机:秦的暴政

苦役为何要逃?身为亭长的刘邦为什么要藏匿山中?

设计意图:以刘邦身上的故事提问,激发学生的学习欲望,从而引出对秦的暴政的学习。

一、亭长的底层危机:秦的暴政

修筑长城40万

戍守五岭50万

修陵建宫70多万

赋役沉重

法律严苛

焚书坑儒

设计意图:学生根据材料进行分析,概括出秦暴政的表现,感受秦朝百姓在暴政之下所受的苦难,为探究秦朝灭亡的原因奠定基础。

一、亭长的危机:秦的暴政

胡亥

秦二世

设计意图:学生根据教材得出结论:秦二世的统治更加残暴,进而感受到这一时期秦朝百姓与统治者之间的紧张局势。

面对秦朝的诸多暴政,当时的百姓应当如何选择呢?

逃亡?

反抗?

就在刘邦等人逃入芒砀山后,有一批农民掀起了中国历史上第一次农民大起义。他们是谁?为何起义?起义的过程怎样?结果又如何?请阅读课本第二子目,完成下列表格。

设计意图:通过刘邦的选择过渡到第二子目的内容,形成人物故事的连贯性,同时易于调动学生的积极性。

二、亭长的艰难抉择:陈胜吴广起义

时 间 地 点 领导人 原 因 经 过 结 果 意义

大泽乡起义形势图

如果没有遇见大雨,秦末农民起义还会爆发吗?

设计意图:通过设问的方式,引导学生得出结论:秦末农民起义的根本原因是秦朝的暴政。

设计意图:学生阅读教材,找出相应的内容完成表格,通过表格可以让学生有效掌握基本知识,培养其用图表叙述历史进程的能力。

二、亭长的艰难抉择:陈胜吴广起义

然而就在陈胜吴广起义之时,刘邦做出了改变他一生的选择,刘邦在沛县响应起义,被百姓推举为县令,带领起义军与秦军大战,后投奔项梁,与项羽并肩作战。

设计意图:结合教材,利用历史地图帮助学生建立时空观念,让学生明确秦朝灭亡的时间及过程。

三、亭长的人生转折:楚汉之争

昔日兄弟为何反目成仇?

材料一:秦始皇帝游会稽,渡浙江,梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!” ——《史记·项羽本纪》

材料二:高祖常繇咸阳,纵观,观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎,大丈夫当如此也! ——《史记·高祖本纪》

“一山不容二虎?,怎么办呢?于是,项羽、刘邦在秦亡后又进行了四年的楚汉之争

设计意图:通过引用《史记》中二人对秦始皇的态度,引发学生的思考和探索欲,顺利过渡到第三子目的内容。

材料:是时项羽兵四十万,号百万。沛公兵十万,号二十万,力不敌。 ——《史记 高祖本纪》

三、亭长的人生转折:楚汉之争

双方

目的

结果

项羽和刘邦

争夺帝位

刘邦胜利

战争目的 战争性质

秦末农民起义

楚汉之争

推翻秦朝统治

农民战争

争夺帝位

统治阶级内部争夺帝位的斗争

设计意图:通过对比分析,引导学生理解战争目的对战争性质的影响,认识到秦亡前后战争性质的变化,培养学生比较分析的能力。

三、亭长的人生转折:楚汉之争

学生活动:合作探究

项羽死前叹道:“天亡我也,非战之罪也。”阅读以下材料,找到刘邦战胜项羽的原因?

刘邦率军到达咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”使得秦人大喜,民心安定。后来刘邦在谈到为何能战胜项羽时说:张良、萧何和韩信都是人杰,我不如他们,但“吾能用之,此吾所以取天下也,项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。” ——《史记·高祖本纪》

然羽......,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”。

“项羽引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不灭,收其货宝妇女而东。”

——《史记·项羽本纪》

设计意图:通过学生解读材料,培养其分析史料、归纳结论的能力,并使学生在认识到“得民心者得天下”的道理。

板书设计

秦末农民大起义

(从无名小卒到开国皇帝)

二、亭长的艰难抉择:陈胜吴广起义

一、亭长的底层危机:秦的暴政

三、亭长的人生转折:楚汉之争

34岁

48岁

54岁

情感升华

从无名小卒到开国皇帝,刘邦的人生经历告诉我们只要心存理想信念并为之努力奋斗,每个人都可以实现自己的人生价值。

设计意图:通过板书设计,帮助学生理清本课知识脉络,同时借助本课的线索引导学生树立正确的人生价值观。

作业设计

基础性作业:完成本课的笔记整理,制作思维导图。

发展性作业:查阅相关资料,写一篇对刘邦的人生介绍。(要求:200字以上,条理清晰,逻辑连贯,带有故事性)

设计意图:通过作业设计,帮助学生拓展知识面和提升语言表达能力,同时落实“双减”政策,实行分层训练。

伍 教学反思

可取之处:

本节课设计利用刘邦的人生经历串联本课知识点,为学生创设情境、引用史料,设置合作探究等环节,在课堂中发挥学生的主体地位,以设问等方式引导和启发学生得出结论,充分关注学生的发展。

不足之处:

①没有安排相应的题目对学生进行简单的检测,因此对于学生知识掌握情况的了解不够清晰;②本课有部分文言文材料,解读材料等活动需要一定的时间,需要把控好教学时间。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史