第9课《从百草园到三味书屋》课件(共42张ppt)

文档属性

| 名称 | 第9课《从百草园到三味书屋》课件(共42张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-01 14:47:34 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

从百草园到三味书屋

——鲁迅

作者简介

《从百草园到三味书屋》写于1926年(时鲁迅45岁),最早发表在《莽原》半月刊上,发表时在文题下面写了一个副标题为《旧事重提之六》。后来鲁迅先生把它和《旧事重提》的其他九篇一起编入《朝花夕拾》这个散文集子中。

这组散文是鲁迅在生活中辗转流徙,心情最苦闷的时候,为了“在纷扰中寻出一点闲静来”,借旧时的美好事物,来排遣目前的苦闷,寻一点“闲静”,寄一些安慰而写的,可以说《朝花夕拾》是作者少年时代的一曲恋歌。

背景链接

确凿( ) 菜畦( ) 皂荚( )

桑椹( ) 云霄( ) 油蛉( )

斑蝥( ) 鉴赏( ) 秕谷( )

和蔼( ) 蝉蜕( ) 倜傥( )

人迹罕至( ) 人声鼎沸( )

字词积累——读准字音

záo

qí

jiá

shèn

xiāo

líng

máo

jiàn

bǐ

ǎi

tuì

tì tǎng

hǎn

dǐng

不出声,不动唇,不指读,不回看,一气读完全文,了解课文大意。如果遇到生字生词,可以猜读或者暂时跳过去。默读有字数的要求,每分钟不少于500字。

我们还要学会在阅读中把握基本内容,了解文章大意。标题、开头、结尾及文段中的关键语句,都是阅读时需要重点关注的。

默读

整体感知

读完文章,再看标题,你从题目中得到了哪些信息

请分别找出写百草园和三味书屋两部分的起止句。

文题出现两处地名“百草园”和“三味书屋”,作者用“从……到……”把它们联系在一起,由此可以发现,课文大致分为两个部分,反映了作者由童年的游戏、玩耍到长大读书的成长过程。

过渡

9段:告别百草园去书塾读书。

1-8段:回忆在百草园的生活。

10-24段:回忆三味书屋的读书生活。

空间、时间顺序

体验百草园之“乐”

第一自然段写 百草园是“我”的乐园,

“乐”主要体现在哪些方面?

假如你就是那个小鲁迅,你最喜欢百草园中的什么?

体验百草园之“乐”

默读第二段文字,说说作者描写了哪些景物?

油蛉低唱

蟋蟀弹琴

蜈蚣

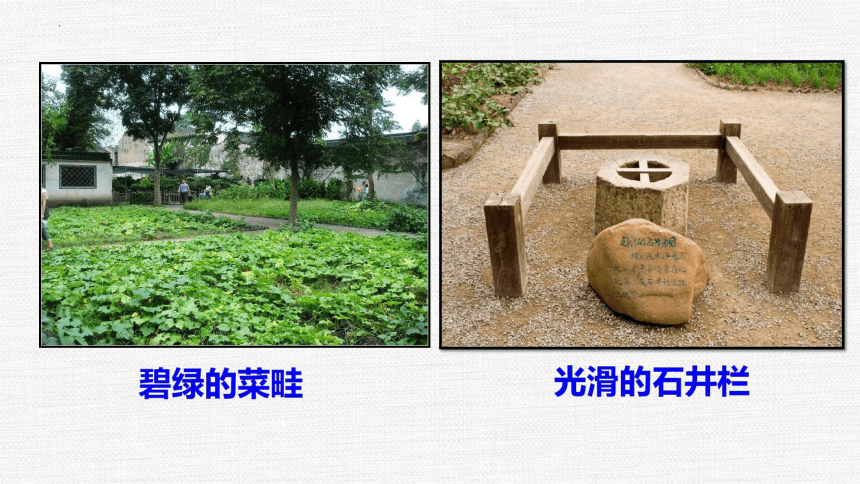

(碧绿的)

(光滑的)

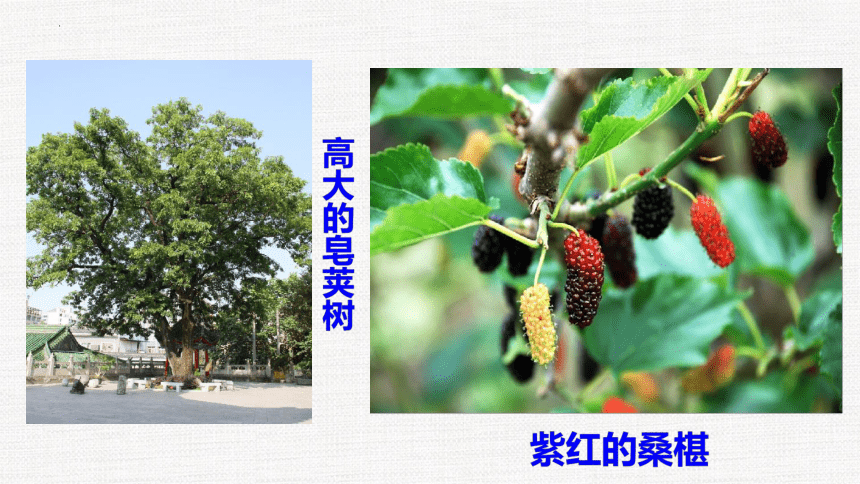

(高大的)

(紫红的)

(肥胖的)

(轻捷的)

菜畦

石井栏

皂荚树

桑椹

鸣蝉

黄蜂

叫天子

(长吟)

(伏)

(窜)

植物

动物

视觉

听觉

低

高

高

低

不必说

静态

动态

也不必说

单是

油蛉

蟋蟀

蜈蚣

斑蝥

何首乌藤

木莲藤

木莲果

何首乌根

覆盆子

翻开

按住

低唱

弹琴

拍喷

缠络

像莲房

拥肿

像小球

又酸又甜

拔

摘

声音

动作

形状

味道

植物

动物

( )的菜畦 ( )的石井栏

( )的皂荚树 ( )的桑葚

鸣蝉( ) ( )的黄蜂( )

( )的叫天子( )

菜畦的“碧绿”、桑葚的“紫红”、菜花和蜂的“黄”是写 ;“肥胖”“高大”“臃肿”“像小珊瑚珠攒成的小球”是写 ,这两者都从 觉上写;鸣蝉的“长吟”,蟋蟀的“弹琴”,是从 觉上 写;覆盆子“又酸又甜”写的是 觉,所以说它有声有色、有滋有味。

颜色

形状

视

听

味

写景要调动多种感官

碧绿

光滑

高大

紫红

长吟

肥胖

轻捷

直窜

伏

写景用词要准确、鲜明、生动,突出景物特点。

巧用句式有序安排

妙借感官多方描摹

精选词语突出特点

分角色朗读4—6节

长妈妈1:“先前……却总是睡不着。”

长妈妈2:“到半夜……美女蛇就被它治死了。”

长妈妈1:“结末的教训是……”

童年鲁迅:“后来呢 ?” +“这故事很使我觉得做人之险……也常常这样想。”

成年鲁迅:“当然睡不着的”+“但直到现在……然而都不是美女蛇。”

美女蛇的故事

有人认为美女蛇的事是赘笔,没必要写。你是否同意?简要说明理由。

美女蛇的故事

不是闲笔,不能删去,“美女蛇”的故事看似“闲笔”,实则独具匠心。这个故事符合儿童的好奇心,深深地吸引着“我”,引起了“我”的担忧、幻想,使“我”得到一些教训,悟出一些道理,从而给百草园增添了更多的神秘色彩。

因此,写“美女蛇”的故事,实际上突出了百草园是一个充满无限情趣的乐园。从记叙顺序看属于插叙。

默读第7节,圈画出写捕鸟方法的动词,分析这些动词的表达效果。

雪地捕鸟

扫、露、支、撒、系、牵、看、拉、罩

天呐,要迟到了。我蹬开被子,从床上蹦起来,拉过衬衣,套上鞋子,几步蹿进盥洗室,抽出牙刷,涂上牙膏,胡乱戳了几下,然后扯下毛巾,在脸上抹了几把,拽着书包,飞快地钻出屋子。

分解动作,捕捉细微的动作,选择恰当的动词,这样就可以营造一种画面感,从而表现人物的心情。

动作分解动词“传情”

雪地捕鸟

请自由朗读第8节,用声音的轻重缓急表达出小鲁迅雪地捕鸟时的心情变化。

明明见它们进去了,拉了绳。

跑去一看,却什么都没有。

费了半天力,捉住的不过三四只。

闰土的父亲是小半天便能捕获几十只,装在叉袋里叫着撞着的。

你太性急,来不及等它走到中间去。

紧张期待

失望

沮丧

羡慕

佩服

以一颗童心亲近百草园,

乐于观察园中景物,

乐于听美女蛇的故事,

乐于捕鸟活动。

“趣景”“趣事”“趣闻”,

让百草园的生活充满了无穷的趣味,

也让百草园成为鲁迅先生在心底追求

的那片宁静的精神家园!

熟读背诵第2段文字,仿照这段文

字描写一处景物,用上“不必说……也

不必说……单是……”这个句式,并注

意合理安排描写的顺序,运用多种描写

方法。200字左右。

课后作业

从百草园到三味书屋

——鲁迅

第二课时

作者在百草园中留下了很多难忘的回忆,当他要离开的时候又是怎样的心情呢?默读第9段,感受作者的情感:

写了“我”对被送到私塾读书的原因的猜测,表现了“我”告别百草园时既无奈又无限依恋的情感。

浏览文章,试用一个词语概括三味书屋的生活

苦中有乐

“苦”在什么地方,“乐”在什么地方?

“苦”:

①先生严肃,要求严厉,不自由。

②规矩多:拜师行礼,不准提问。

③生活单调:读书、习字、对课。

④读书苦:难读,难懂。

“乐”:

①新鲜乐。三味书屋的陈设、布置对未脱童稚的“我”来说充满着奇异的新鲜感。

②读书乐。增长了见识,学习内容“渐渐加多”,“人声鼎沸”的场景,更是乐趣无穷。

③游戏乐。小园里折蜡梅花、在地上或桂花树上寻蝉蜕、捉苍蝇喂蚂蚁,趁先生读书入神时偷描小说绣像、在指甲上做戏等都别有情趣。

④收获乐。学到许多以前不曾知道的东西,“画的画儿也多起来”,“画儿的成绩却不少了”,还用画换了钱。

三味书屋的生活苦中有乐。

百草园之“乐”与三味书屋之“乐”有什么异同?

相同:都是儿童之乐,都表现了儿童对新鲜事物的好奇、对花木虫鸟的独特感受、对自由快乐的追求等。

不同:①百草园是充满着生机和活力的乐土,三味书屋是严肃庄重的学堂;②百草园之“乐”源于自然的馈赠,三味书屋之“乐”源于对知识的追求;③百草园生活可谓“快乐无极限”,是无忧无虑、自由自在的,而三味书屋的读书生活,其言行显然受到了一定的约束,不能享有充分的自由,只有短暂的快乐。

“我”的先生让我觉得

“苦”还是“乐”?

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。……因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。

教学方法死记硬背、陈旧单一

教学内容枯燥乏味、艰涩难懂

我就只读书,正午习字,晚上对课。

有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……

苦

他只让“我”觉得“苦”吗?

寿镜吾老先生

找出描写寿镜吾先生的语句,思考:先生是怎样的一个人?

拜师礼:和蔼的、高而瘦、须发花白、戴着大眼镜的老人

听闻:极方正、质朴、博学

我疑心这是极好的文章, 因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:“读书!”

热爱读书、陶醉于读书

宽容、严而不厉

敬爱

鲁迅先生的父亲病重,服用的汤药里,需要一味三年以上的陈仓米做药引,鲁迅多方寻找未果,便把这件事告诉了寿先生。几天后,寿先生竟亲自背了陈仓米步行至鲁迅家中,专程来送药引。虽然最终父亲还是病逝了,但从那以后鲁迅先生便视寿先生为自己的亲人。

其在教学之余,以读书自娱,除经史子集外,博览稗官、笔记。晚年常阅报纸,与人议论时政,言及帝国主义侵略、订立不平等条约时,辄气愤扼腕,大骂朝廷卖国贼。

为人方正,尚气节,崇礼义,生活俭朴。晚年,置一夏布长衫,挂于墙上,与两子换穿。每逢春节,于学生拜年次日必回拜。客人来访,必整衣冠相迎。

清贫自守,不愿儿辈科举入仕,次子鹏飞富才学,镜吾将其锁于楼房内,不令出而应试。鹏飞缘绳而下,赴京得朝考一等第一名,授吉林宏安知县,镜吾斥为不孝,拒收送来之银。书屋后有丹桂一竿,时徘徊其下,有一亭名“自怡”,又于对面墙上,书“寄傲”两字,以示傲然遗世,自得其乐之意。

在三味书屋学习六年,鲁迅考入了江南水师学堂,继而入南京铁路矿务学堂学习,1902年又获得公费留学日本的资格,这一切都离不开鲁迅在三味书屋打下的基础。

从百草园到三味书屋,鲁迅的生活发生了巨大的变化……

从百草园到三味书屋,

是“我”从 到 的 。

是我从天真顽皮到成熟懂事的成长。

是我从偏隅一园到走向世界的跨越。

是我从幼时玩乐到少时读书的过程。

《从百草园到三味书屋》选自《朝花夕拾》,这组散文写于鲁迅的生活最辗转流徙、心情最苦闷的时候,为了“在纷扰中寻出一点闲静来”,借旧时的美好事物,来排遣日前的苦闷。旧日的美与爱。既可看作是鲁迅思想苦闷时的精神避难所,也可视为他“为现在抗争”的疲累身心的憩园。

透过这充满温情和童趣的文字,请揣摩时年45岁的鲁迅是怀着怎样的心情写下这篇文章的?

对那个自由、快乐之地的无限向往和怀念,对童趣不再的叹惋,对眼前生活的感喟。

这东西早已没有了罢。

回忆的美好与现实的苦涩

关于本文的主题,有三种说法:

一是“批判说”:认为这篇文章的主题是“揭露和批判以孔孟之道为核心的封建教育制度,从而表现了鲁迅对封建社会及其教育制度的彻底否定”。

一是“儿童心理说”:认为主题是通过对百草园和三味书屋美好生活的回忆,表现儿童热爱自然、天真幼稚的欢乐心理。

还有一种是“对比说”。即用百草园自由快乐的生活同三味书屋枯燥无味的生活作对比,表现儿童热爱自然的心理,同时表达对束缚儿童身心发展的封建教育的不满。

你赞同哪一个呢?

从百草园到三味书屋

——鲁迅

作者简介

《从百草园到三味书屋》写于1926年(时鲁迅45岁),最早发表在《莽原》半月刊上,发表时在文题下面写了一个副标题为《旧事重提之六》。后来鲁迅先生把它和《旧事重提》的其他九篇一起编入《朝花夕拾》这个散文集子中。

这组散文是鲁迅在生活中辗转流徙,心情最苦闷的时候,为了“在纷扰中寻出一点闲静来”,借旧时的美好事物,来排遣目前的苦闷,寻一点“闲静”,寄一些安慰而写的,可以说《朝花夕拾》是作者少年时代的一曲恋歌。

背景链接

确凿( ) 菜畦( ) 皂荚( )

桑椹( ) 云霄( ) 油蛉( )

斑蝥( ) 鉴赏( ) 秕谷( )

和蔼( ) 蝉蜕( ) 倜傥( )

人迹罕至( ) 人声鼎沸( )

字词积累——读准字音

záo

qí

jiá

shèn

xiāo

líng

máo

jiàn

bǐ

ǎi

tuì

tì tǎng

hǎn

dǐng

不出声,不动唇,不指读,不回看,一气读完全文,了解课文大意。如果遇到生字生词,可以猜读或者暂时跳过去。默读有字数的要求,每分钟不少于500字。

我们还要学会在阅读中把握基本内容,了解文章大意。标题、开头、结尾及文段中的关键语句,都是阅读时需要重点关注的。

默读

整体感知

读完文章,再看标题,你从题目中得到了哪些信息

请分别找出写百草园和三味书屋两部分的起止句。

文题出现两处地名“百草园”和“三味书屋”,作者用“从……到……”把它们联系在一起,由此可以发现,课文大致分为两个部分,反映了作者由童年的游戏、玩耍到长大读书的成长过程。

过渡

9段:告别百草园去书塾读书。

1-8段:回忆在百草园的生活。

10-24段:回忆三味书屋的读书生活。

空间、时间顺序

体验百草园之“乐”

第一自然段写 百草园是“我”的乐园,

“乐”主要体现在哪些方面?

假如你就是那个小鲁迅,你最喜欢百草园中的什么?

体验百草园之“乐”

默读第二段文字,说说作者描写了哪些景物?

油蛉低唱

蟋蟀弹琴

蜈蚣

(碧绿的)

(光滑的)

(高大的)

(紫红的)

(肥胖的)

(轻捷的)

菜畦

石井栏

皂荚树

桑椹

鸣蝉

黄蜂

叫天子

(长吟)

(伏)

(窜)

植物

动物

视觉

听觉

低

高

高

低

不必说

静态

动态

也不必说

单是

油蛉

蟋蟀

蜈蚣

斑蝥

何首乌藤

木莲藤

木莲果

何首乌根

覆盆子

翻开

按住

低唱

弹琴

拍喷

缠络

像莲房

拥肿

像小球

又酸又甜

拔

摘

声音

动作

形状

味道

植物

动物

( )的菜畦 ( )的石井栏

( )的皂荚树 ( )的桑葚

鸣蝉( ) ( )的黄蜂( )

( )的叫天子( )

菜畦的“碧绿”、桑葚的“紫红”、菜花和蜂的“黄”是写 ;“肥胖”“高大”“臃肿”“像小珊瑚珠攒成的小球”是写 ,这两者都从 觉上写;鸣蝉的“长吟”,蟋蟀的“弹琴”,是从 觉上 写;覆盆子“又酸又甜”写的是 觉,所以说它有声有色、有滋有味。

颜色

形状

视

听

味

写景要调动多种感官

碧绿

光滑

高大

紫红

长吟

肥胖

轻捷

直窜

伏

写景用词要准确、鲜明、生动,突出景物特点。

巧用句式有序安排

妙借感官多方描摹

精选词语突出特点

分角色朗读4—6节

长妈妈1:“先前……却总是睡不着。”

长妈妈2:“到半夜……美女蛇就被它治死了。”

长妈妈1:“结末的教训是……”

童年鲁迅:“后来呢 ?” +“这故事很使我觉得做人之险……也常常这样想。”

成年鲁迅:“当然睡不着的”+“但直到现在……然而都不是美女蛇。”

美女蛇的故事

有人认为美女蛇的事是赘笔,没必要写。你是否同意?简要说明理由。

美女蛇的故事

不是闲笔,不能删去,“美女蛇”的故事看似“闲笔”,实则独具匠心。这个故事符合儿童的好奇心,深深地吸引着“我”,引起了“我”的担忧、幻想,使“我”得到一些教训,悟出一些道理,从而给百草园增添了更多的神秘色彩。

因此,写“美女蛇”的故事,实际上突出了百草园是一个充满无限情趣的乐园。从记叙顺序看属于插叙。

默读第7节,圈画出写捕鸟方法的动词,分析这些动词的表达效果。

雪地捕鸟

扫、露、支、撒、系、牵、看、拉、罩

天呐,要迟到了。我蹬开被子,从床上蹦起来,拉过衬衣,套上鞋子,几步蹿进盥洗室,抽出牙刷,涂上牙膏,胡乱戳了几下,然后扯下毛巾,在脸上抹了几把,拽着书包,飞快地钻出屋子。

分解动作,捕捉细微的动作,选择恰当的动词,这样就可以营造一种画面感,从而表现人物的心情。

动作分解动词“传情”

雪地捕鸟

请自由朗读第8节,用声音的轻重缓急表达出小鲁迅雪地捕鸟时的心情变化。

明明见它们进去了,拉了绳。

跑去一看,却什么都没有。

费了半天力,捉住的不过三四只。

闰土的父亲是小半天便能捕获几十只,装在叉袋里叫着撞着的。

你太性急,来不及等它走到中间去。

紧张期待

失望

沮丧

羡慕

佩服

以一颗童心亲近百草园,

乐于观察园中景物,

乐于听美女蛇的故事,

乐于捕鸟活动。

“趣景”“趣事”“趣闻”,

让百草园的生活充满了无穷的趣味,

也让百草园成为鲁迅先生在心底追求

的那片宁静的精神家园!

熟读背诵第2段文字,仿照这段文

字描写一处景物,用上“不必说……也

不必说……单是……”这个句式,并注

意合理安排描写的顺序,运用多种描写

方法。200字左右。

课后作业

从百草园到三味书屋

——鲁迅

第二课时

作者在百草园中留下了很多难忘的回忆,当他要离开的时候又是怎样的心情呢?默读第9段,感受作者的情感:

写了“我”对被送到私塾读书的原因的猜测,表现了“我”告别百草园时既无奈又无限依恋的情感。

浏览文章,试用一个词语概括三味书屋的生活

苦中有乐

“苦”在什么地方,“乐”在什么地方?

“苦”:

①先生严肃,要求严厉,不自由。

②规矩多:拜师行礼,不准提问。

③生活单调:读书、习字、对课。

④读书苦:难读,难懂。

“乐”:

①新鲜乐。三味书屋的陈设、布置对未脱童稚的“我”来说充满着奇异的新鲜感。

②读书乐。增长了见识,学习内容“渐渐加多”,“人声鼎沸”的场景,更是乐趣无穷。

③游戏乐。小园里折蜡梅花、在地上或桂花树上寻蝉蜕、捉苍蝇喂蚂蚁,趁先生读书入神时偷描小说绣像、在指甲上做戏等都别有情趣。

④收获乐。学到许多以前不曾知道的东西,“画的画儿也多起来”,“画儿的成绩却不少了”,还用画换了钱。

三味书屋的生活苦中有乐。

百草园之“乐”与三味书屋之“乐”有什么异同?

相同:都是儿童之乐,都表现了儿童对新鲜事物的好奇、对花木虫鸟的独特感受、对自由快乐的追求等。

不同:①百草园是充满着生机和活力的乐土,三味书屋是严肃庄重的学堂;②百草园之“乐”源于自然的馈赠,三味书屋之“乐”源于对知识的追求;③百草园生活可谓“快乐无极限”,是无忧无虑、自由自在的,而三味书屋的读书生活,其言行显然受到了一定的约束,不能享有充分的自由,只有短暂的快乐。

“我”的先生让我觉得

“苦”还是“乐”?

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。……因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。

教学方法死记硬背、陈旧单一

教学内容枯燥乏味、艰涩难懂

我就只读书,正午习字,晚上对课。

有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……

苦

他只让“我”觉得“苦”吗?

寿镜吾老先生

找出描写寿镜吾先生的语句,思考:先生是怎样的一个人?

拜师礼:和蔼的、高而瘦、须发花白、戴着大眼镜的老人

听闻:极方正、质朴、博学

我疑心这是极好的文章, 因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:“读书!”

热爱读书、陶醉于读书

宽容、严而不厉

敬爱

鲁迅先生的父亲病重,服用的汤药里,需要一味三年以上的陈仓米做药引,鲁迅多方寻找未果,便把这件事告诉了寿先生。几天后,寿先生竟亲自背了陈仓米步行至鲁迅家中,专程来送药引。虽然最终父亲还是病逝了,但从那以后鲁迅先生便视寿先生为自己的亲人。

其在教学之余,以读书自娱,除经史子集外,博览稗官、笔记。晚年常阅报纸,与人议论时政,言及帝国主义侵略、订立不平等条约时,辄气愤扼腕,大骂朝廷卖国贼。

为人方正,尚气节,崇礼义,生活俭朴。晚年,置一夏布长衫,挂于墙上,与两子换穿。每逢春节,于学生拜年次日必回拜。客人来访,必整衣冠相迎。

清贫自守,不愿儿辈科举入仕,次子鹏飞富才学,镜吾将其锁于楼房内,不令出而应试。鹏飞缘绳而下,赴京得朝考一等第一名,授吉林宏安知县,镜吾斥为不孝,拒收送来之银。书屋后有丹桂一竿,时徘徊其下,有一亭名“自怡”,又于对面墙上,书“寄傲”两字,以示傲然遗世,自得其乐之意。

在三味书屋学习六年,鲁迅考入了江南水师学堂,继而入南京铁路矿务学堂学习,1902年又获得公费留学日本的资格,这一切都离不开鲁迅在三味书屋打下的基础。

从百草园到三味书屋,鲁迅的生活发生了巨大的变化……

从百草园到三味书屋,

是“我”从 到 的 。

是我从天真顽皮到成熟懂事的成长。

是我从偏隅一园到走向世界的跨越。

是我从幼时玩乐到少时读书的过程。

《从百草园到三味书屋》选自《朝花夕拾》,这组散文写于鲁迅的生活最辗转流徙、心情最苦闷的时候,为了“在纷扰中寻出一点闲静来”,借旧时的美好事物,来排遣日前的苦闷。旧日的美与爱。既可看作是鲁迅思想苦闷时的精神避难所,也可视为他“为现在抗争”的疲累身心的憩园。

透过这充满温情和童趣的文字,请揣摩时年45岁的鲁迅是怀着怎样的心情写下这篇文章的?

对那个自由、快乐之地的无限向往和怀念,对童趣不再的叹惋,对眼前生活的感喟。

这东西早已没有了罢。

回忆的美好与现实的苦涩

关于本文的主题,有三种说法:

一是“批判说”:认为这篇文章的主题是“揭露和批判以孔孟之道为核心的封建教育制度,从而表现了鲁迅对封建社会及其教育制度的彻底否定”。

一是“儿童心理说”:认为主题是通过对百草园和三味书屋美好生活的回忆,表现儿童热爱自然、天真幼稚的欢乐心理。

还有一种是“对比说”。即用百草园自由快乐的生活同三味书屋枯燥无味的生活作对比,表现儿童热爱自然的心理,同时表达对束缚儿童身心发展的封建教育的不满。

你赞同哪一个呢?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首