18 中国人失掉自信力了吗(课件)(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 18 中国人失掉自信力了吗(课件)(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-01 17:04:44 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

罗迦·费·因格

20谈创造思维

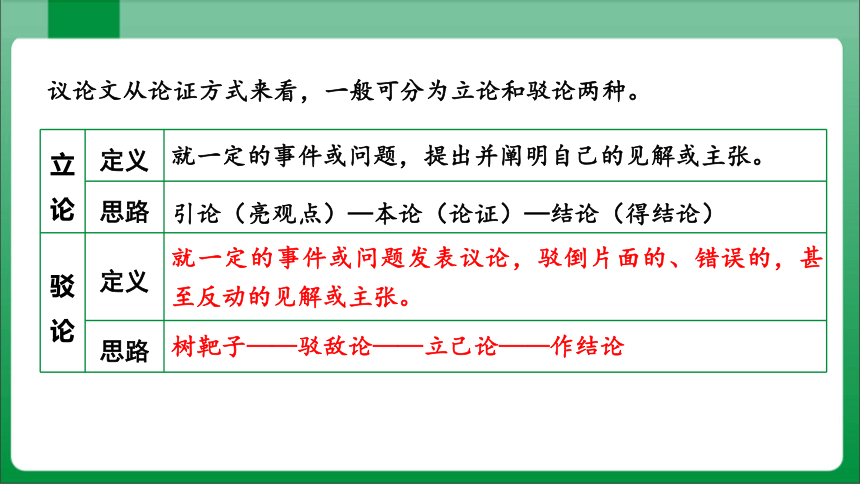

议论文从论证方式来看,一般可分为立论和驳论两种。

立论 定义

思路

驳论 定义

思路

就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。

引论(亮观点)—本论(论证)—结论(得结论)

就一定的事件或问题发表议论,驳倒片面的、错误的,甚至反动的见解或主张。

树靶子——驳敌论——立己论——作结论

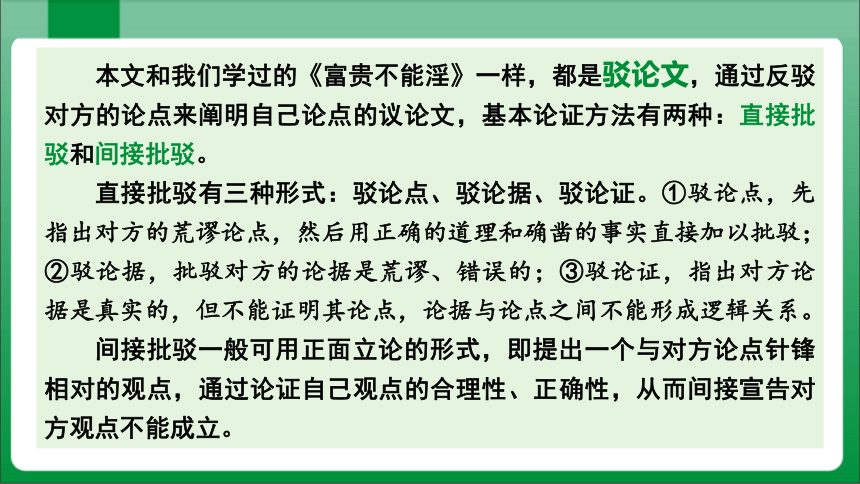

本文和我们学过的《富贵不能淫》一样,都是驳论文,通过反驳对方的论点来阐明自己论点的议论文,基本论证方法有两种:直接批驳和间接批驳。

直接批驳有三种形式:驳论点、驳论据、驳论证。①驳论点,先指出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳;②驳论据,批驳对方的论据是荒谬、错误的;③驳论证,指出对方论据是真实的,但不能证明其论点,论据与论点之间不能形成逻辑关系。

间接批驳一般可用正面立论的形式,即提出一个与对方论点针锋相对的观点,通过论证自己观点的合理性、正确性,从而间接宣告对方观点不能成立。

检查预习

1

学习目标

2

知识必备

3

理清论证思路

4

品味文章语言

5

思考探究

6

课堂小结

7

积累拓展

8

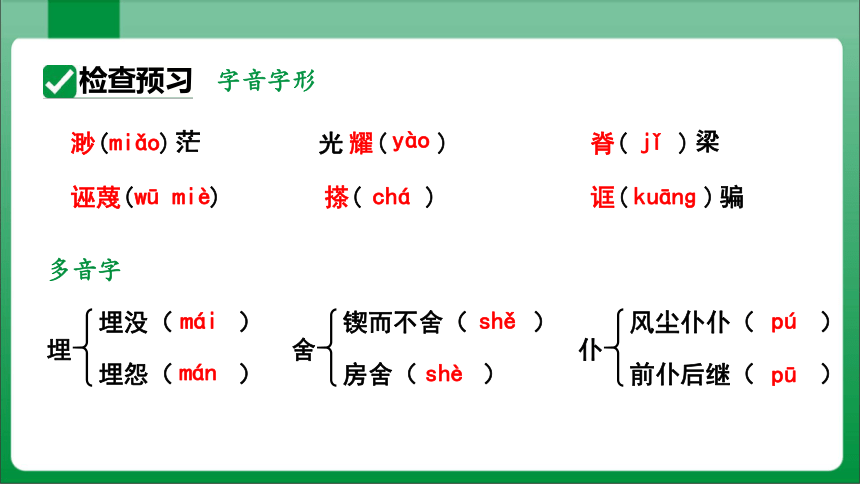

字音字形

渺( ) 耀( ) 脊( )

诬蔑( ) 搽( ) 诓( )

miǎo

yào

jǐ

chá

kuānɡ

wū miè

检查预习

茫

光

梁

骗

埋

埋没( )

埋怨( )

mái

mán

舍

锲而不舍( )

房舍( )

shè

shě

多音字

仆

风尘仆仆( )

前仆后继( )

pū

pú

( )眉折腰

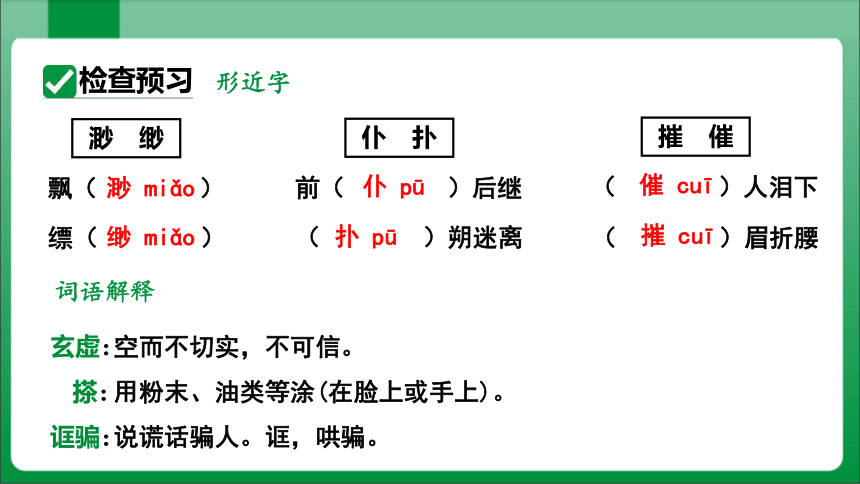

形近字

飘( )

渺 miǎo

缥( )

缈 miǎo

渺 缈

前( )后继

仆 pū

( )朔迷离

扑 pū

仆 扑

( )人泪下

催 cuī

摧 cuī

摧 催

检查预习

词语解释

玄虚:

搽:

诓骗:

空而不切实,不可信。

用粉末、油类等涂(在脸上或手上)。

说谎话骗人。诓,哄骗。

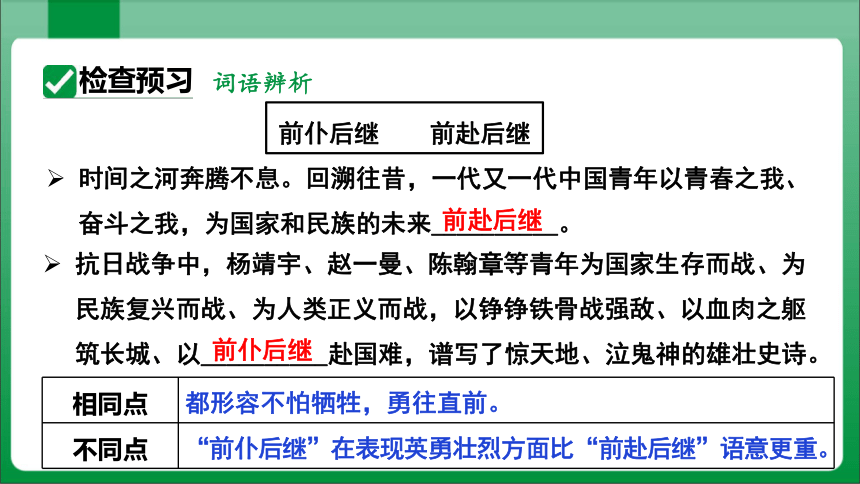

词语辨析

检查预习

时间之河奔腾不息。回溯往昔,一代又一代中国青年以青春之我、奋斗之我,为国家和民族的未来__________。

前仆后继 前赴后继

抗日战争中,杨靖宇、赵一曼、陈翰章等青年为国家生存而战、为民族复兴而战、为人类正义而战,以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城、以__________赴国难,谱写了惊天地、泣鬼神的雄壮史诗。

前赴后继

前仆后继

相同点 都形容不怕牺牲,勇往直前。

不同点 “前仆后继”在表现英勇壮烈方面比“前赴后继”语意更重。

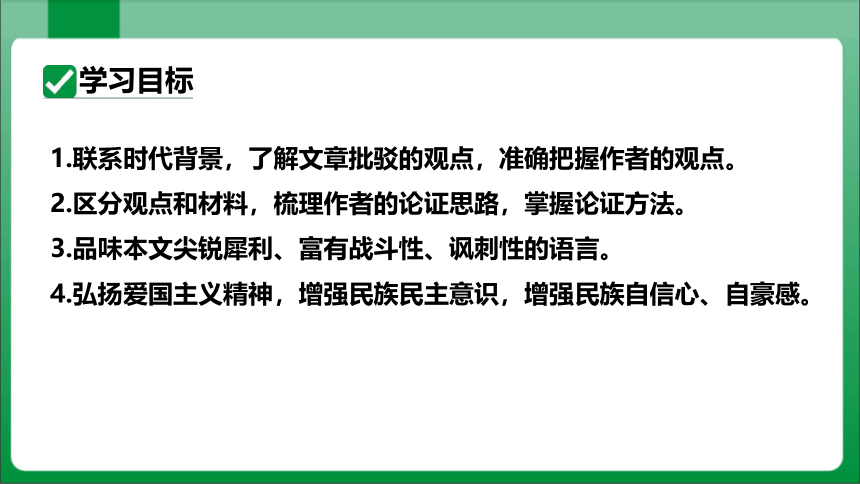

1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者的观点。

2.区分观点和材料,梳理作者的论证思路,掌握论证方法。

3.品味本文尖锐犀利、富有战斗性、讽刺性的语言。

4.弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识,增强民族自信心、自豪感。

学习目标

作者简介

代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》。小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和许多本杂文集,都收在《鲁迅全集》里。

鲁迅(1881-1936),本名周树人,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

知识必备

创作背景

本文写于1934年9月25日,时值“九一八”事变和“七七”事变之间。当时,日本帝国主义的铁蹄在践踏了东北三省之后,又向关内步步进逼,亡国灭种的威胁迫在眉睫。因此,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联并没有采取有效的行动。帝国主义的奴役与中国古老的封建传统相结合,中国人民的民族自尊心与自信力受到了极大的摧残,悲观失望的情绪主宰了一部分人的头脑。

知识必备

他们当时为何要因“中国人有没有失掉自信力”进行争论呢?

“我中国地天物博,人口众多”——选自30年代的御用报纸

“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决”

——选自蒋介石在“九一八”事件发生后的演讲

1934年,由反动政客戴季陶和军阀段祺瑞发起—些国民党官僚在杭州灵隐寺举行法会,请班禅大师求佛保佑。

“民族之自尊心与自信心,既已荡然无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精袖幻灾少域”——选自《大公报》1934年8月24日的社论

“九一八”事变三周年之际,有些人结合种种现实散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

如何重拾中国人的民族自信力,作者的观点是什么呢?作者是如何一步步驳倒这种歪曲理论并树立自己的观点的?

理清论证思路

1.文中作者批驳的观点是什么?这个观点是谁提出的?支撑这个观点的论据又是什么?

树靶子

对方的观点:于是有人 慨叹曰:中国人失掉自信力了。(第2段)

论据:

(1)两年前 总自夸“地大物博”

(2)不久 不再自夸 只希望“国联”

(3)现在 求神拜佛 怀古伤今

(国民党政府及其御用文人)

2.作者是怎样描述敌方论据的,结合“总”、“只”、“一味”这三个副词进行赏析。

“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的洋洋自得,同时“总”又写出夸耀者的底气不足。

“只”刻画了夸耀者抓住救命稻草时的执着与仰人鼻息的丑态。

“一味”体现了当时国民党反动政府深陷求神拜佛之中,不愿自拔,不愿清醒,一副顽固不化的嘴脸。

这些尖锐泼辣的语言,栩栩如生地漫画式地画出了悲观论者的嘴脸。

3.作者对于对方列举的这些论据持怎样的态度?

作者认为这些论据本身是事实。

是事实

单击此处添加文本具体内容

也是事实

单击此处添加文本具体内容

却也是事实

4.作者既然认为对方的论点是错误的,为什么还要承认对方说的都是事实?

承认对方的论据是事实,但通过分析事实发现对方的论据不能得出“失去自信”这个论点,由真实的存在依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的。

驳敌论

1.作者是怎样通过分析事实发现对方的论据不能得出其论点的?

总自夸“地大物博”

信“地”信“物”

只希望着国联

信“国联”

一味求神拜佛

麻醉自己

他信力

他信力

自欺力

≠“信自己”

直接反驳:论据不能证明论点,论证过程错误,所以论点也是错误的。

2.敌论点中的论述对象和论据中的论述对象有什么不同?对方论证中存在着怎样的漏洞?

敌论点:中国人失掉自信力了

“中国人”指全体中国人,范围大

敌论据:“我们总自夸着……”

“我们”仅仅是国民党反动派帐中一小部分中国人,范围小

偷换概念,以偏概全

立己论

1.作者批驳敌论后提出了什么观点?

我们有并不失掉自信力的中国人在。(第7段)

2.作者举出支撑自己观点的论据是什么?

我们有并不失掉自信力的中国人在。

埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人……

这就是中国的脊梁。

正面立论,间接反驳敌论点。

这一类的人们坚持抗战和民族解放。

3.以上几类人各指什么样的人?

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

指为了国家利益,执著于某一事业不畏艰险,奋斗不息的人。

指反对国内剥削阶级和外来侵略者的革命志士、民族英雄。

指为人民疾苦而呼告的人。

指历尽艰险,探求真理的人。

詹天佑、邓稼先

岳飞、林则徐

范仲淹、海瑞

商鞅、玄奘

4.“中国的脊梁”的精神本质是什么?

运用了比喻的修辞,“脊梁”本义指人的脊柱,有坚硬、竖直、人体的中轴等特点。指中国自古以来有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。

这样的比喻形象地揭示出有自信力的优秀的中华儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历史发展起到的重大作用。

作结论

1.通过论证,作者得出了怎样的结论?

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

2.如何理解文中的“脂粉”“筋骨和脊梁”“状元宰相”“地底下”等词语在文中的意思

脂粉指美化、伪装;

筋骨和脊梁指精神、品质、人格、操守等;

状元宰相指当时国民党反动政客及御用文人;

地底下指当时还处于地下斗争状态的革命力量。

3.怎样理解这句话的含义?

这句话是说,中国人是否有自信力,不要看那些反动文人发表出来的文章,而要去看那些真正的堪称中国脊梁的人的所作所为。他们虽然“总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道”,但他们“有确信,不自欺”,是有自信力的中国人。

《中国人失掉自信力了吗》

列出对方的论据和论点

对方论据:自夸地大物博;信国联;求神拜佛

对方论点:中国人失掉自信力了

直接反驳

信“地”信“物”

信“国联”

求神拜佛

失掉自信力

——发展“自欺力”

得出结论:自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据,要看地底下。

间接反驳

提出观点:我们有并不失掉自信力的中国人在

论据:古今的“中国脊梁”

论证方法:举例论证

树靶子

驳敌论

立己论

作结论

请根据以上内容梳理作者的论证思路。

本文运用了多种修辞手法,试结合原文例句品味其表达效果。

修辞手法 原文例句 表达效果分析

仿拟

排比

“他信力”

将反动当局仰人鼻息、自欺欺人的形象刻画得入木三分。

“我们从古以来,就有埋头苦干的人……”

增强论证的气势,既有力驳斥了敌论点,更歌颂了中华民族的光荣伟大。

品味文章语言

修辞手法 原文例句 表达效果分析

反问

比喻

“这一类的人们,就是现在也何尝少呢”

“这就是中国的脊梁”

增强论证的气势,有力驳斥敌论点,强调拥有自信力的中国人从古至今都存在于中华大地。

形象生动地赞颂了中华儿女中为国为民的杰出人物,这正是中国人拥有自信力的有力证明。

思考探究

注释中提到“文中加点的语句,最初发表时被国民党书报检查机关删去了”,这说明什么?

“求神拜佛”是国民党在山穷水尽时自欺和欺人的最后一招。鲁迅是个现实感很强的人,他一针见血地指出“求神拜佛”的危害和严重后果,批判了国民党一些官僚和社会名流以号召人民求神拜佛为幌子,蒙蔽人民,对日本的侵略实行妥协,不抵抗政策。这自然触到了国民党的痛处,并让他们陷入捉襟见肘的境地。所以,检察官唯恐去之而不及。

从加点文字也可以看到鲁迅的境况,但鲁迅却不惮于在枪林弹雨中为民众奔走呼号,其无私无畏的精神令人敬佩。

鲁迅是中国的脊梁吗?

《中国人失掉自信力了吗》写于1934年9月25日,此时的鲁迅已经53岁,两年以后1936年10月19日病逝于上海。这是鲁迅先生晚年的作品。1935年,鲁迅居住在上海四川北路帝国主义越界筑路区域,即“半租界”,收集1934年所作杂文,命名为《且介亭杂文》,“且介”即取“租界”二字各一半而成,意喻中国的主权只剩下一半。

这就是为拯救中国民众麻木愚昧的思想,弃医从文;在敌人和“战友”的夹攻下的“横战”的作者鲁迅先生。

这篇文章初了结构妙、内容妙,精神高之外,题目也妙,请让我们再次回到标题,题目有何之妙?

①题目是一个问句,有很大的吸引力;

②题目点出了当时某些中国人的悲哀论调;

③题目表现了作者对这一论调的批驳和揭露;

④题目同时暗示了作者对感这一论调的激愤情感;

⑤题目暗示了暗示了文章的写作思路,先驳而后立。

首先,摆出对方自夸地大物博、信国联、求神拜佛的论据,列出对方“中国人失掉自信力了”的论点;然后,以直接批驳的方式,阐述了“失去的是他信力,发展着自欺力”;接着,间接批驳,先提出“我们有并不失掉自信力的中国人”的观点,再列举古今的中国的脊梁的例子,运用举例论证进行论述;最后,得出结论:“自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。”

课堂小结

1.结构清晰,衔接紧密,过渡自然。

文章第1、2摆出对方的论据和论点;3—5段,分析对方的论据,批驳对方的论证过程,指出其论点的错误性;6—8段,提出己方观点,并通过摆事实、讲道理间接驳斥对方观点;第9段得出结论,照应题目。

第3段开头“如果单据这一点现象而论”上承第1、2段对方的论据和论点,下启后边的批驳。在驳论和立论之间,安排第6段作过渡段:“然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。”从而转向正面立论。

写作特色

2.语言尖锐犀利,富于战斗性,带有嘲讽意味。

例如,在文章开头,“总自夸着‘地大物博’”“只希望着国联”“一味求神拜佛,怀古伤今了”,用词充满着嘲讽意味。这些尖锐泼辣的语言,栩栩如生地漫画式地画出了悲观论者的嘴脸,给读者留下深刻印象。

巧妙地运用了比喻、排比、反问、仿拟等修辞方法,大大增强了语言的说服力和感染力。尤其是仿拟,仿照“自信力”,造出“他信力”“自欺力”,显出了作者高超的语言艺术。

有记者提问,美国政府一些官员近期表示,中国政府通过官方媒体及其平台在海外进行宣传并传播虚假信息,旨在干预或破坏民主,同时限制本国国内的新闻和言论自由。中方对此有何评论?

积累拓展

“美国的一些人借口新闻和言论自由不断无端抹黑攻击中国,这种做法本身就是在散布虚假信息,这才是真正的对自由和民主的亵渎。如果他们真的维护自由,为什么只许自己造谣惑众,却不允许别人讲述真相?如果他们真的维护自由,为什么维基解密的创始人阿桑奇会被迫在厄瓜多尔驻英使馆藏身七年,最后还是被关进了监狱?如果他们真的维护自由,为什么不尊重甚至容不下其他的文明和制度呢?如果他们真的维护自由,为什么要打压那些同其所谓‘政治正确’不同的观点和人呢?如果他们真的维护自由,为什么要剥夺打压其他国家正常发展的权利和自由呢?”

先表明自己观点,运用事实进行连续反问,进而驳斥美方观点。

罗迦·费·因格

20谈创造思维

议论文从论证方式来看,一般可分为立论和驳论两种。

立论 定义

思路

驳论 定义

思路

就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。

引论(亮观点)—本论(论证)—结论(得结论)

就一定的事件或问题发表议论,驳倒片面的、错误的,甚至反动的见解或主张。

树靶子——驳敌论——立己论——作结论

本文和我们学过的《富贵不能淫》一样,都是驳论文,通过反驳对方的论点来阐明自己论点的议论文,基本论证方法有两种:直接批驳和间接批驳。

直接批驳有三种形式:驳论点、驳论据、驳论证。①驳论点,先指出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳;②驳论据,批驳对方的论据是荒谬、错误的;③驳论证,指出对方论据是真实的,但不能证明其论点,论据与论点之间不能形成逻辑关系。

间接批驳一般可用正面立论的形式,即提出一个与对方论点针锋相对的观点,通过论证自己观点的合理性、正确性,从而间接宣告对方观点不能成立。

检查预习

1

学习目标

2

知识必备

3

理清论证思路

4

品味文章语言

5

思考探究

6

课堂小结

7

积累拓展

8

字音字形

渺( ) 耀( ) 脊( )

诬蔑( ) 搽( ) 诓( )

miǎo

yào

jǐ

chá

kuānɡ

wū miè

检查预习

茫

光

梁

骗

埋

埋没( )

埋怨( )

mái

mán

舍

锲而不舍( )

房舍( )

shè

shě

多音字

仆

风尘仆仆( )

前仆后继( )

pū

pú

( )眉折腰

形近字

飘( )

渺 miǎo

缥( )

缈 miǎo

渺 缈

前( )后继

仆 pū

( )朔迷离

扑 pū

仆 扑

( )人泪下

催 cuī

摧 cuī

摧 催

检查预习

词语解释

玄虚:

搽:

诓骗:

空而不切实,不可信。

用粉末、油类等涂(在脸上或手上)。

说谎话骗人。诓,哄骗。

词语辨析

检查预习

时间之河奔腾不息。回溯往昔,一代又一代中国青年以青春之我、奋斗之我,为国家和民族的未来__________。

前仆后继 前赴后继

抗日战争中,杨靖宇、赵一曼、陈翰章等青年为国家生存而战、为民族复兴而战、为人类正义而战,以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城、以__________赴国难,谱写了惊天地、泣鬼神的雄壮史诗。

前赴后继

前仆后继

相同点 都形容不怕牺牲,勇往直前。

不同点 “前仆后继”在表现英勇壮烈方面比“前赴后继”语意更重。

1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者的观点。

2.区分观点和材料,梳理作者的论证思路,掌握论证方法。

3.品味本文尖锐犀利、富有战斗性、讽刺性的语言。

4.弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识,增强民族自信心、自豪感。

学习目标

作者简介

代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》。小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和许多本杂文集,都收在《鲁迅全集》里。

鲁迅(1881-1936),本名周树人,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

知识必备

创作背景

本文写于1934年9月25日,时值“九一八”事变和“七七”事变之间。当时,日本帝国主义的铁蹄在践踏了东北三省之后,又向关内步步进逼,亡国灭种的威胁迫在眉睫。因此,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联并没有采取有效的行动。帝国主义的奴役与中国古老的封建传统相结合,中国人民的民族自尊心与自信力受到了极大的摧残,悲观失望的情绪主宰了一部分人的头脑。

知识必备

他们当时为何要因“中国人有没有失掉自信力”进行争论呢?

“我中国地天物博,人口众多”——选自30年代的御用报纸

“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决”

——选自蒋介石在“九一八”事件发生后的演讲

1934年,由反动政客戴季陶和军阀段祺瑞发起—些国民党官僚在杭州灵隐寺举行法会,请班禅大师求佛保佑。

“民族之自尊心与自信心,既已荡然无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精袖幻灾少域”——选自《大公报》1934年8月24日的社论

“九一八”事变三周年之际,有些人结合种种现实散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

如何重拾中国人的民族自信力,作者的观点是什么呢?作者是如何一步步驳倒这种歪曲理论并树立自己的观点的?

理清论证思路

1.文中作者批驳的观点是什么?这个观点是谁提出的?支撑这个观点的论据又是什么?

树靶子

对方的观点:于是有人 慨叹曰:中国人失掉自信力了。(第2段)

论据:

(1)两年前 总自夸“地大物博”

(2)不久 不再自夸 只希望“国联”

(3)现在 求神拜佛 怀古伤今

(国民党政府及其御用文人)

2.作者是怎样描述敌方论据的,结合“总”、“只”、“一味”这三个副词进行赏析。

“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的洋洋自得,同时“总”又写出夸耀者的底气不足。

“只”刻画了夸耀者抓住救命稻草时的执着与仰人鼻息的丑态。

“一味”体现了当时国民党反动政府深陷求神拜佛之中,不愿自拔,不愿清醒,一副顽固不化的嘴脸。

这些尖锐泼辣的语言,栩栩如生地漫画式地画出了悲观论者的嘴脸。

3.作者对于对方列举的这些论据持怎样的态度?

作者认为这些论据本身是事实。

是事实

单击此处添加文本具体内容

也是事实

单击此处添加文本具体内容

却也是事实

4.作者既然认为对方的论点是错误的,为什么还要承认对方说的都是事实?

承认对方的论据是事实,但通过分析事实发现对方的论据不能得出“失去自信”这个论点,由真实的存在依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的。

驳敌论

1.作者是怎样通过分析事实发现对方的论据不能得出其论点的?

总自夸“地大物博”

信“地”信“物”

只希望着国联

信“国联”

一味求神拜佛

麻醉自己

他信力

他信力

自欺力

≠“信自己”

直接反驳:论据不能证明论点,论证过程错误,所以论点也是错误的。

2.敌论点中的论述对象和论据中的论述对象有什么不同?对方论证中存在着怎样的漏洞?

敌论点:中国人失掉自信力了

“中国人”指全体中国人,范围大

敌论据:“我们总自夸着……”

“我们”仅仅是国民党反动派帐中一小部分中国人,范围小

偷换概念,以偏概全

立己论

1.作者批驳敌论后提出了什么观点?

我们有并不失掉自信力的中国人在。(第7段)

2.作者举出支撑自己观点的论据是什么?

我们有并不失掉自信力的中国人在。

埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人……

这就是中国的脊梁。

正面立论,间接反驳敌论点。

这一类的人们坚持抗战和民族解放。

3.以上几类人各指什么样的人?

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

指为了国家利益,执著于某一事业不畏艰险,奋斗不息的人。

指反对国内剥削阶级和外来侵略者的革命志士、民族英雄。

指为人民疾苦而呼告的人。

指历尽艰险,探求真理的人。

詹天佑、邓稼先

岳飞、林则徐

范仲淹、海瑞

商鞅、玄奘

4.“中国的脊梁”的精神本质是什么?

运用了比喻的修辞,“脊梁”本义指人的脊柱,有坚硬、竖直、人体的中轴等特点。指中国自古以来有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。

这样的比喻形象地揭示出有自信力的优秀的中华儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历史发展起到的重大作用。

作结论

1.通过论证,作者得出了怎样的结论?

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

2.如何理解文中的“脂粉”“筋骨和脊梁”“状元宰相”“地底下”等词语在文中的意思

脂粉指美化、伪装;

筋骨和脊梁指精神、品质、人格、操守等;

状元宰相指当时国民党反动政客及御用文人;

地底下指当时还处于地下斗争状态的革命力量。

3.怎样理解这句话的含义?

这句话是说,中国人是否有自信力,不要看那些反动文人发表出来的文章,而要去看那些真正的堪称中国脊梁的人的所作所为。他们虽然“总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道”,但他们“有确信,不自欺”,是有自信力的中国人。

《中国人失掉自信力了吗》

列出对方的论据和论点

对方论据:自夸地大物博;信国联;求神拜佛

对方论点:中国人失掉自信力了

直接反驳

信“地”信“物”

信“国联”

求神拜佛

失掉自信力

——发展“自欺力”

得出结论:自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据,要看地底下。

间接反驳

提出观点:我们有并不失掉自信力的中国人在

论据:古今的“中国脊梁”

论证方法:举例论证

树靶子

驳敌论

立己论

作结论

请根据以上内容梳理作者的论证思路。

本文运用了多种修辞手法,试结合原文例句品味其表达效果。

修辞手法 原文例句 表达效果分析

仿拟

排比

“他信力”

将反动当局仰人鼻息、自欺欺人的形象刻画得入木三分。

“我们从古以来,就有埋头苦干的人……”

增强论证的气势,既有力驳斥了敌论点,更歌颂了中华民族的光荣伟大。

品味文章语言

修辞手法 原文例句 表达效果分析

反问

比喻

“这一类的人们,就是现在也何尝少呢”

“这就是中国的脊梁”

增强论证的气势,有力驳斥敌论点,强调拥有自信力的中国人从古至今都存在于中华大地。

形象生动地赞颂了中华儿女中为国为民的杰出人物,这正是中国人拥有自信力的有力证明。

思考探究

注释中提到“文中加点的语句,最初发表时被国民党书报检查机关删去了”,这说明什么?

“求神拜佛”是国民党在山穷水尽时自欺和欺人的最后一招。鲁迅是个现实感很强的人,他一针见血地指出“求神拜佛”的危害和严重后果,批判了国民党一些官僚和社会名流以号召人民求神拜佛为幌子,蒙蔽人民,对日本的侵略实行妥协,不抵抗政策。这自然触到了国民党的痛处,并让他们陷入捉襟见肘的境地。所以,检察官唯恐去之而不及。

从加点文字也可以看到鲁迅的境况,但鲁迅却不惮于在枪林弹雨中为民众奔走呼号,其无私无畏的精神令人敬佩。

鲁迅是中国的脊梁吗?

《中国人失掉自信力了吗》写于1934年9月25日,此时的鲁迅已经53岁,两年以后1936年10月19日病逝于上海。这是鲁迅先生晚年的作品。1935年,鲁迅居住在上海四川北路帝国主义越界筑路区域,即“半租界”,收集1934年所作杂文,命名为《且介亭杂文》,“且介”即取“租界”二字各一半而成,意喻中国的主权只剩下一半。

这就是为拯救中国民众麻木愚昧的思想,弃医从文;在敌人和“战友”的夹攻下的“横战”的作者鲁迅先生。

这篇文章初了结构妙、内容妙,精神高之外,题目也妙,请让我们再次回到标题,题目有何之妙?

①题目是一个问句,有很大的吸引力;

②题目点出了当时某些中国人的悲哀论调;

③题目表现了作者对这一论调的批驳和揭露;

④题目同时暗示了作者对感这一论调的激愤情感;

⑤题目暗示了暗示了文章的写作思路,先驳而后立。

首先,摆出对方自夸地大物博、信国联、求神拜佛的论据,列出对方“中国人失掉自信力了”的论点;然后,以直接批驳的方式,阐述了“失去的是他信力,发展着自欺力”;接着,间接批驳,先提出“我们有并不失掉自信力的中国人”的观点,再列举古今的中国的脊梁的例子,运用举例论证进行论述;最后,得出结论:“自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。”

课堂小结

1.结构清晰,衔接紧密,过渡自然。

文章第1、2摆出对方的论据和论点;3—5段,分析对方的论据,批驳对方的论证过程,指出其论点的错误性;6—8段,提出己方观点,并通过摆事实、讲道理间接驳斥对方观点;第9段得出结论,照应题目。

第3段开头“如果单据这一点现象而论”上承第1、2段对方的论据和论点,下启后边的批驳。在驳论和立论之间,安排第6段作过渡段:“然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。”从而转向正面立论。

写作特色

2.语言尖锐犀利,富于战斗性,带有嘲讽意味。

例如,在文章开头,“总自夸着‘地大物博’”“只希望着国联”“一味求神拜佛,怀古伤今了”,用词充满着嘲讽意味。这些尖锐泼辣的语言,栩栩如生地漫画式地画出了悲观论者的嘴脸,给读者留下深刻印象。

巧妙地运用了比喻、排比、反问、仿拟等修辞方法,大大增强了语言的说服力和感染力。尤其是仿拟,仿照“自信力”,造出“他信力”“自欺力”,显出了作者高超的语言艺术。

有记者提问,美国政府一些官员近期表示,中国政府通过官方媒体及其平台在海外进行宣传并传播虚假信息,旨在干预或破坏民主,同时限制本国国内的新闻和言论自由。中方对此有何评论?

积累拓展

“美国的一些人借口新闻和言论自由不断无端抹黑攻击中国,这种做法本身就是在散布虚假信息,这才是真正的对自由和民主的亵渎。如果他们真的维护自由,为什么只许自己造谣惑众,却不允许别人讲述真相?如果他们真的维护自由,为什么维基解密的创始人阿桑奇会被迫在厄瓜多尔驻英使馆藏身七年,最后还是被关进了监狱?如果他们真的维护自由,为什么不尊重甚至容不下其他的文明和制度呢?如果他们真的维护自由,为什么要打压那些同其所谓‘政治正确’不同的观点和人呢?如果他们真的维护自由,为什么要剥夺打压其他国家正常发展的权利和自由呢?”

先表明自己观点,运用事实进行连续反问,进而驳斥美方观点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)