5《七律·长征》教学设计

图片预览

文档简介

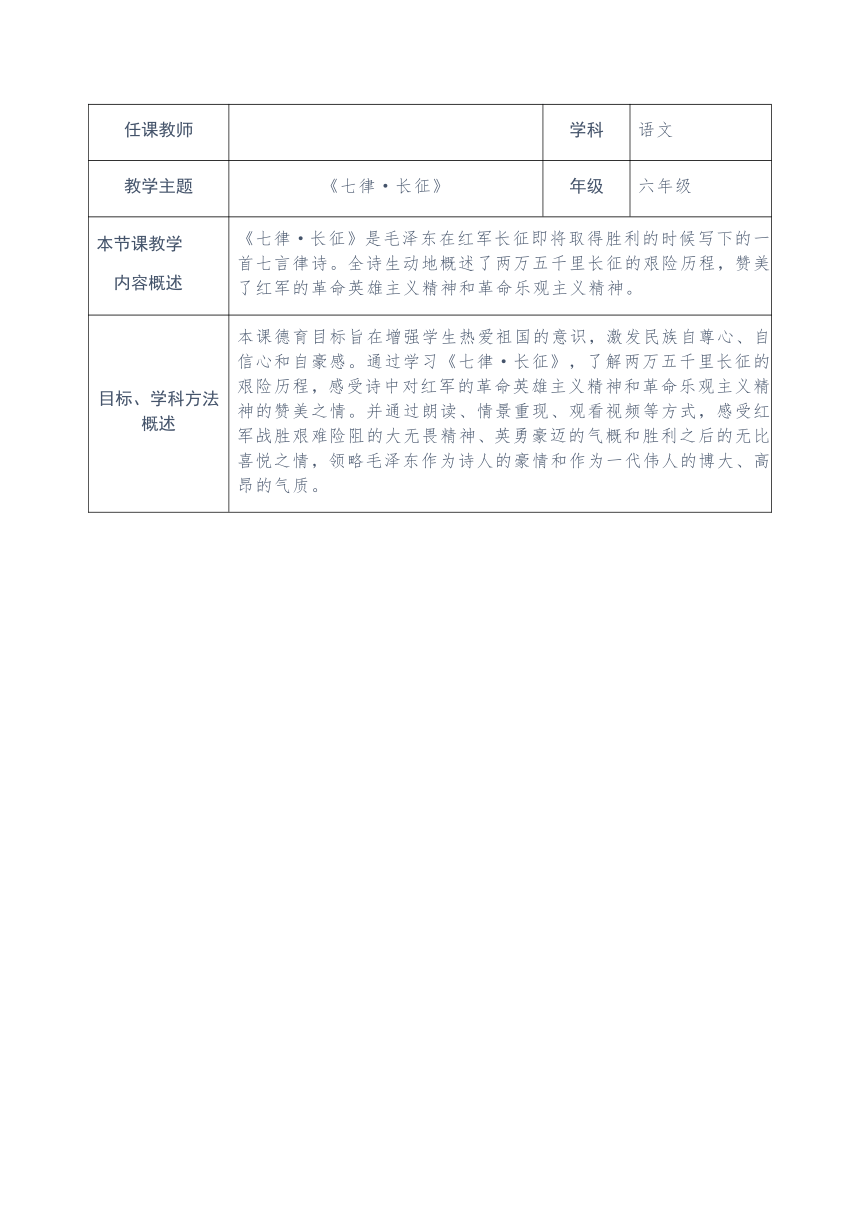

任课教师 学科 语文

教学主题 《七律·长征》 年级 六年级

本节课教学 内容概述 《七律·长征》是毛泽东在红军长征即将取得胜利的时候写下的一首七言律诗。全诗生动地概述了两万五千里长征的艰险历程,赞美了红军的革命英雄主义精神和革命乐观主义精神。

目标、学科方法概述 本课德育目标旨在增强学生热爱祖国的意识,激发民族自尊心、自信心和自豪感。通过学习《七律·长征》,了解两万五千里长征的艰险历程,感受诗中对红军的革命英雄主义精神和革命乐观主义精神的赞美之情。并通过朗读、情景重现、观看视频等方式,感受红军战胜艰难险阻的大无畏精神、英勇豪迈的气概和胜利之后的无比喜悦之情,领略毛泽东作为诗人的豪情和作为一代伟人的博大、高昂的气质。

教学设计 (一)导入 1. 观察这首诗的题目,和我们以前学过的诗歌题目有什么不同? 诗题中有一个小圆点 2. 分析课题,了解诗体。 (1)小圆点,叫间隔号。间隔号前表示体裁;间隔号后是题目。 (2)“长征”是这首诗的题目,“七律”是七言律诗的简称,是诗体名。七律是七言律诗的简称,每首一般八句,每句七个字。分四联:首联、颔联、颈联、尾联。 3. 介绍长征 八十七年前,第五次反围剿失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移。 4. 认识作者。 抽生根据预习资料介绍毛泽东。 摘录关键:毛泽东,字润之。中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。同时也是伟大的诗人。跟随毛主席的诗篇,我们一起走进八十多年前的长征岁月。 (二)初读诗歌,读准字音节奏 1.细读诗歌。 有一句老话:“苦不苦,想想长征二万五;累不累,看看革命老前辈。”在了解革命前辈的故事之前,请同学根据注释,自读诗歌,读准字音,读出节奏。 2.指名读诗,正音。 谁愿意把这首诗读给大家听听?其他同学注意听,关注字音、划出节奏。 3. 齐读:让我们一起把这首诗读出来。(出示节奏划分,生字显红) 红军/不怕/远征/难,万水/千山/只/等闲。 五岭//腾/细浪,乌蒙//走/泥丸。 金沙/水拍/云崖/暖,大渡/桥横/铁索/寒。 更喜/山/千里/雪,三军/过后/尽/开颜。 (三)再读诗歌,感悟长征精神 1. 请同学们找出这首诗的主旨句。 红军不怕远征难,万水千山只等闲。 2. 理解红军“远征”之“远”之“难”。 (1)这句反映出长征的什么特点? 远、难。【板书:远征难】 (2)是啊,红军在短短一年时间里,你知道他们走过了哪些地方吗?结合诗歌说一说。用诗中的一个词概括就是? 五岭、乌蒙、岷山、金沙江、大渡河。万水千山。【板书:金沙江 大渡河 五岭 乌蒙 岷山 万水 千山】 (3)这里万水千山是真是一万条河、一千座山吗?既然不是为什么要说是万水千山? 诗歌中数字大多是虚指,想表达红军长征路途遥远、艰辛。 (4)出示红军长征图片。补充:红军穿过了——14个省,翻过了——18座大山,跨过了——24条长河,行程——二万五千里。如果把这条线路拉直,那就跨过了半个地球呀。用文中的一个词来说就是——远征。翻山越岭中,他们面对着寒冷饥饿的威胁,面对着敌人的围追堵截,看着同行的战友接连倒下,自己也伤痕累累、举步维艰,这样的远征用诗中的词来说就是——难。 (5)红军长征可能会遇到什么困难? 看补充资料。山路崎岖、荆棘丛生、野兽出没、饥渴难耐、体力不支、天寒地冻、腹背受敌…… 3. 感知红军坚定信仰、不畏艰难的革命乐观主义精神。 (1)面对远征之难,红军的态度是什么样的?你能自己说说吗?用诗中的话就是? 不怕,只等闲。【板书:不怕 只等闲】 (2)为什么他们能有这样的态度? 小结:红军战士对革命胜利充满希望,他们做的是辛劳自己、牺牲自己却造福天下百姓的伟业,为了这样崇高的理想,他们不畏惧困难、更不畏惧牺牲,毛主席说——红军不怕远征难。红军战士不光不怕,还相信自己能从容不迫、笑对一切艰难险阻,对自己坚持奋斗的理想充满高度自豪感,所以毛主席说——万水千山只等闲。 “五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。” 1.红军是怎么跋涉过漫漫长征路的呢?诗中具体写了几件事,请你找一找,哪里证明了红军确实有着乐观的大无畏精神? 引导学生关注颔联。抽生朗读颔联,分享个人见解。 2.为什么颔联中将高大的山脉和细浪、泥丸放在一起?这样写有什么好处? 提示:战士们翻山越岭时真实见到的是什么样?但心里感觉是什么样?主客观的对比。 这里用夸张和对比的手法,反衬出红军敢于藐视并战胜一切困难的高大形象和精神伟力,体现红军不畏艰险、乐观自信的精神品质。【板书:夸张对比】 3. 出示图片,感受五岭和细浪的对比。指导朗读。 都说长征难,难于上青天!可是在红军战士眼中逶迤五岭就像是——?气势磅礴的乌蒙山就是像是——? 翻翻越了一座座高山,克服了一个个困难,疲惫的身躯挂满了带血的伤痕,可红军战士并不退缩,因为他们认为——(师示范读颔联) 面对伤病饥渴的死亡威胁,承受着寒冷酷热的身体折磨,红军战士没有放缓前进的脚步,因为他们总是认为——(学生齐读颔联) 面对敌人的围追堵截,眼看着身边的战友纷纷倒下,红军战士擦干血泪,咬牙前行,因为他们自始至终认为——(学生齐读颔联) “金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。” 1.走过千山,看哪,面前又是奔涌不息的滔滔江水,红军又是怎么样渡过万水的呢?抽生朗读颈联。 2.观察颈联,里面也有一对反义词,为什么?为什么过金沙江的时候毛泽东觉得是暖的,过大渡河的时候觉得寒呢?咱们先来了解当时的两个故事。(观看视频) 如果你是其中一员,回想我军巧计渡江,你会怎样?这个“暖”字,正是军民一家亲的暖,是不费一兵一卒取得胜利的喜悦。就让咱们把笑容挂在脸上,一起再体会体会。齐读。 可是为什么过大渡河的时候,你看到了什么?听到了什么?感到了什么?每当毛泽东回忆起飞夺泸定桥的场面时,感到的是胆战心惊,是寒彻骨的悲痛。带着你的感受读一读。 3.男女生分读,体会诗人不费一兵一卒就取得胜利的喜悦和感受诗人的痛心。 “更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。” 1. 终于艰难跋涉过万水千山,茫茫雪山横亘眼前,面对有一巨大挑战,为什么作者却觉得“更喜”? 翻过岷山也就脱离了长征途中最艰苦的雪山草地,自然可“喜”;背负着人民的希望,向着一个方向坚定努力,破天荒的革命大进军即将胜利完成,当然要“喜”;革命者最大的快乐就是斗争,战士崇高的职责就是攻坚克险,更是值得“喜”;“更喜”呼应前文的“不怕”,以此作结,进一步体现了红军的乐观主义精神。 2. 他们翻越了五岭和乌蒙,他们渡过了金沙江,夺下泸定桥,这一切他们都曾乐观的面对,如今面对终年积雪、绵延千里的岷山,他们是怎么想的? 资料补充:翻越了岷山,意味着长征即将胜利。这首诗写于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束,所以——(师示范读尾联) 主力部队得以保存,革命星星之火得以燎原,所以——(生齐读尾联) 所有的牺牲所有的血泪,在翻越过岷山后都更加有价值,新的希望新的征程从此开始,所以——(生齐读尾联) (四)探究拓展 1. 毛泽东在1971年视察南方讲话中说:“长征前红军三十万,到陕北剩下二万五千人。”一场悲壮长征,为什么毛主席在回顾长征时写下的诗篇充满了壮丽浪漫的色彩?从中你能总结出哪些长征精神? ①坚定理想;②不畏艰难;③乐观向上。【板书:革命乐观主义精神】 2. 长征胜利已经八十多年了,如今我们还需要长征精神吗? 岁月流逝,长征战士的足迹已经被磨平,但长征精神代代相承。红军战士把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利,为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲,乐观豪迈,积极向上,充满了藐视困难的革命英雄主义气概和革命乐观主义精神,历久弥新,在新时代仍旧熠熠生辉。 3. 齐读全诗。 (五)板书设计 5 七律·长征 远征难 万水 金沙江畔惊涛拍岸 大渡河上铁索高悬 千山 五岭逶迤 夸张对比 乌蒙磅礴 岷山千里雪 不怕 只等闲 尽开颜

教学主题 《七律·长征》 年级 六年级

本节课教学 内容概述 《七律·长征》是毛泽东在红军长征即将取得胜利的时候写下的一首七言律诗。全诗生动地概述了两万五千里长征的艰险历程,赞美了红军的革命英雄主义精神和革命乐观主义精神。

目标、学科方法概述 本课德育目标旨在增强学生热爱祖国的意识,激发民族自尊心、自信心和自豪感。通过学习《七律·长征》,了解两万五千里长征的艰险历程,感受诗中对红军的革命英雄主义精神和革命乐观主义精神的赞美之情。并通过朗读、情景重现、观看视频等方式,感受红军战胜艰难险阻的大无畏精神、英勇豪迈的气概和胜利之后的无比喜悦之情,领略毛泽东作为诗人的豪情和作为一代伟人的博大、高昂的气质。

教学设计 (一)导入 1. 观察这首诗的题目,和我们以前学过的诗歌题目有什么不同? 诗题中有一个小圆点 2. 分析课题,了解诗体。 (1)小圆点,叫间隔号。间隔号前表示体裁;间隔号后是题目。 (2)“长征”是这首诗的题目,“七律”是七言律诗的简称,是诗体名。七律是七言律诗的简称,每首一般八句,每句七个字。分四联:首联、颔联、颈联、尾联。 3. 介绍长征 八十七年前,第五次反围剿失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移。 4. 认识作者。 抽生根据预习资料介绍毛泽东。 摘录关键:毛泽东,字润之。中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。同时也是伟大的诗人。跟随毛主席的诗篇,我们一起走进八十多年前的长征岁月。 (二)初读诗歌,读准字音节奏 1.细读诗歌。 有一句老话:“苦不苦,想想长征二万五;累不累,看看革命老前辈。”在了解革命前辈的故事之前,请同学根据注释,自读诗歌,读准字音,读出节奏。 2.指名读诗,正音。 谁愿意把这首诗读给大家听听?其他同学注意听,关注字音、划出节奏。 3. 齐读:让我们一起把这首诗读出来。(出示节奏划分,生字显红) 红军/不怕/远征/难,万水/千山/只/等闲。 五岭//腾/细浪,乌蒙//走/泥丸。 金沙/水拍/云崖/暖,大渡/桥横/铁索/寒。 更喜/山/千里/雪,三军/过后/尽/开颜。 (三)再读诗歌,感悟长征精神 1. 请同学们找出这首诗的主旨句。 红军不怕远征难,万水千山只等闲。 2. 理解红军“远征”之“远”之“难”。 (1)这句反映出长征的什么特点? 远、难。【板书:远征难】 (2)是啊,红军在短短一年时间里,你知道他们走过了哪些地方吗?结合诗歌说一说。用诗中的一个词概括就是? 五岭、乌蒙、岷山、金沙江、大渡河。万水千山。【板书:金沙江 大渡河 五岭 乌蒙 岷山 万水 千山】 (3)这里万水千山是真是一万条河、一千座山吗?既然不是为什么要说是万水千山? 诗歌中数字大多是虚指,想表达红军长征路途遥远、艰辛。 (4)出示红军长征图片。补充:红军穿过了——14个省,翻过了——18座大山,跨过了——24条长河,行程——二万五千里。如果把这条线路拉直,那就跨过了半个地球呀。用文中的一个词来说就是——远征。翻山越岭中,他们面对着寒冷饥饿的威胁,面对着敌人的围追堵截,看着同行的战友接连倒下,自己也伤痕累累、举步维艰,这样的远征用诗中的词来说就是——难。 (5)红军长征可能会遇到什么困难? 看补充资料。山路崎岖、荆棘丛生、野兽出没、饥渴难耐、体力不支、天寒地冻、腹背受敌…… 3. 感知红军坚定信仰、不畏艰难的革命乐观主义精神。 (1)面对远征之难,红军的态度是什么样的?你能自己说说吗?用诗中的话就是? 不怕,只等闲。【板书:不怕 只等闲】 (2)为什么他们能有这样的态度? 小结:红军战士对革命胜利充满希望,他们做的是辛劳自己、牺牲自己却造福天下百姓的伟业,为了这样崇高的理想,他们不畏惧困难、更不畏惧牺牲,毛主席说——红军不怕远征难。红军战士不光不怕,还相信自己能从容不迫、笑对一切艰难险阻,对自己坚持奋斗的理想充满高度自豪感,所以毛主席说——万水千山只等闲。 “五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。” 1.红军是怎么跋涉过漫漫长征路的呢?诗中具体写了几件事,请你找一找,哪里证明了红军确实有着乐观的大无畏精神? 引导学生关注颔联。抽生朗读颔联,分享个人见解。 2.为什么颔联中将高大的山脉和细浪、泥丸放在一起?这样写有什么好处? 提示:战士们翻山越岭时真实见到的是什么样?但心里感觉是什么样?主客观的对比。 这里用夸张和对比的手法,反衬出红军敢于藐视并战胜一切困难的高大形象和精神伟力,体现红军不畏艰险、乐观自信的精神品质。【板书:夸张对比】 3. 出示图片,感受五岭和细浪的对比。指导朗读。 都说长征难,难于上青天!可是在红军战士眼中逶迤五岭就像是——?气势磅礴的乌蒙山就是像是——? 翻翻越了一座座高山,克服了一个个困难,疲惫的身躯挂满了带血的伤痕,可红军战士并不退缩,因为他们认为——(师示范读颔联) 面对伤病饥渴的死亡威胁,承受着寒冷酷热的身体折磨,红军战士没有放缓前进的脚步,因为他们总是认为——(学生齐读颔联) 面对敌人的围追堵截,眼看着身边的战友纷纷倒下,红军战士擦干血泪,咬牙前行,因为他们自始至终认为——(学生齐读颔联) “金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。” 1.走过千山,看哪,面前又是奔涌不息的滔滔江水,红军又是怎么样渡过万水的呢?抽生朗读颈联。 2.观察颈联,里面也有一对反义词,为什么?为什么过金沙江的时候毛泽东觉得是暖的,过大渡河的时候觉得寒呢?咱们先来了解当时的两个故事。(观看视频) 如果你是其中一员,回想我军巧计渡江,你会怎样?这个“暖”字,正是军民一家亲的暖,是不费一兵一卒取得胜利的喜悦。就让咱们把笑容挂在脸上,一起再体会体会。齐读。 可是为什么过大渡河的时候,你看到了什么?听到了什么?感到了什么?每当毛泽东回忆起飞夺泸定桥的场面时,感到的是胆战心惊,是寒彻骨的悲痛。带着你的感受读一读。 3.男女生分读,体会诗人不费一兵一卒就取得胜利的喜悦和感受诗人的痛心。 “更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。” 1. 终于艰难跋涉过万水千山,茫茫雪山横亘眼前,面对有一巨大挑战,为什么作者却觉得“更喜”? 翻过岷山也就脱离了长征途中最艰苦的雪山草地,自然可“喜”;背负着人民的希望,向着一个方向坚定努力,破天荒的革命大进军即将胜利完成,当然要“喜”;革命者最大的快乐就是斗争,战士崇高的职责就是攻坚克险,更是值得“喜”;“更喜”呼应前文的“不怕”,以此作结,进一步体现了红军的乐观主义精神。 2. 他们翻越了五岭和乌蒙,他们渡过了金沙江,夺下泸定桥,这一切他们都曾乐观的面对,如今面对终年积雪、绵延千里的岷山,他们是怎么想的? 资料补充:翻越了岷山,意味着长征即将胜利。这首诗写于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束,所以——(师示范读尾联) 主力部队得以保存,革命星星之火得以燎原,所以——(生齐读尾联) 所有的牺牲所有的血泪,在翻越过岷山后都更加有价值,新的希望新的征程从此开始,所以——(生齐读尾联) (四)探究拓展 1. 毛泽东在1971年视察南方讲话中说:“长征前红军三十万,到陕北剩下二万五千人。”一场悲壮长征,为什么毛主席在回顾长征时写下的诗篇充满了壮丽浪漫的色彩?从中你能总结出哪些长征精神? ①坚定理想;②不畏艰难;③乐观向上。【板书:革命乐观主义精神】 2. 长征胜利已经八十多年了,如今我们还需要长征精神吗? 岁月流逝,长征战士的足迹已经被磨平,但长征精神代代相承。红军战士把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利,为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲,乐观豪迈,积极向上,充满了藐视困难的革命英雄主义气概和革命乐观主义精神,历久弥新,在新时代仍旧熠熠生辉。 3. 齐读全诗。 (五)板书设计 5 七律·长征 远征难 万水 金沙江畔惊涛拍岸 大渡河上铁索高悬 千山 五岭逶迤 夸张对比 乌蒙磅礴 岷山千里雪 不怕 只等闲 尽开颜

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地