北京市第四中学2023-2024学年高三上学期第一次阶段测试生物学试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 北京市第四中学2023-2024学年高三上学期第一次阶段测试生物学试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 298.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-02 20:16:20 | ||

图片预览

文档简介

北京市第四中学2023-2024学年高三上学期第一次阶段测试

生物

(试卷满分为100分,考试时间为90分钟)

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

1.下列目的可通过测交实验实现的是

A.判断性状是由细胞质基因控制 B.判断一对相对性状的显隐性

C.显性优良性状品种的纯化过程 D.判断某显性个体是否为纯合子

2.若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是

A.所选相对性状的显隐性是否易于区分于

B.所选实验材料是否为纯合

C.所选相对性状是否受一对等位基因控制

D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法

3.下列关于真核细胞中染色体变异的叙述,正确的是

A.染色体组整倍性变化必然导致基因种类的增加

B.染色体结构变异是个别碱基对增添或缺失造成的

C.染色体片段位置颠倒会影响基因在染色体上的排列顺序

D.同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换属于染色体结构变异

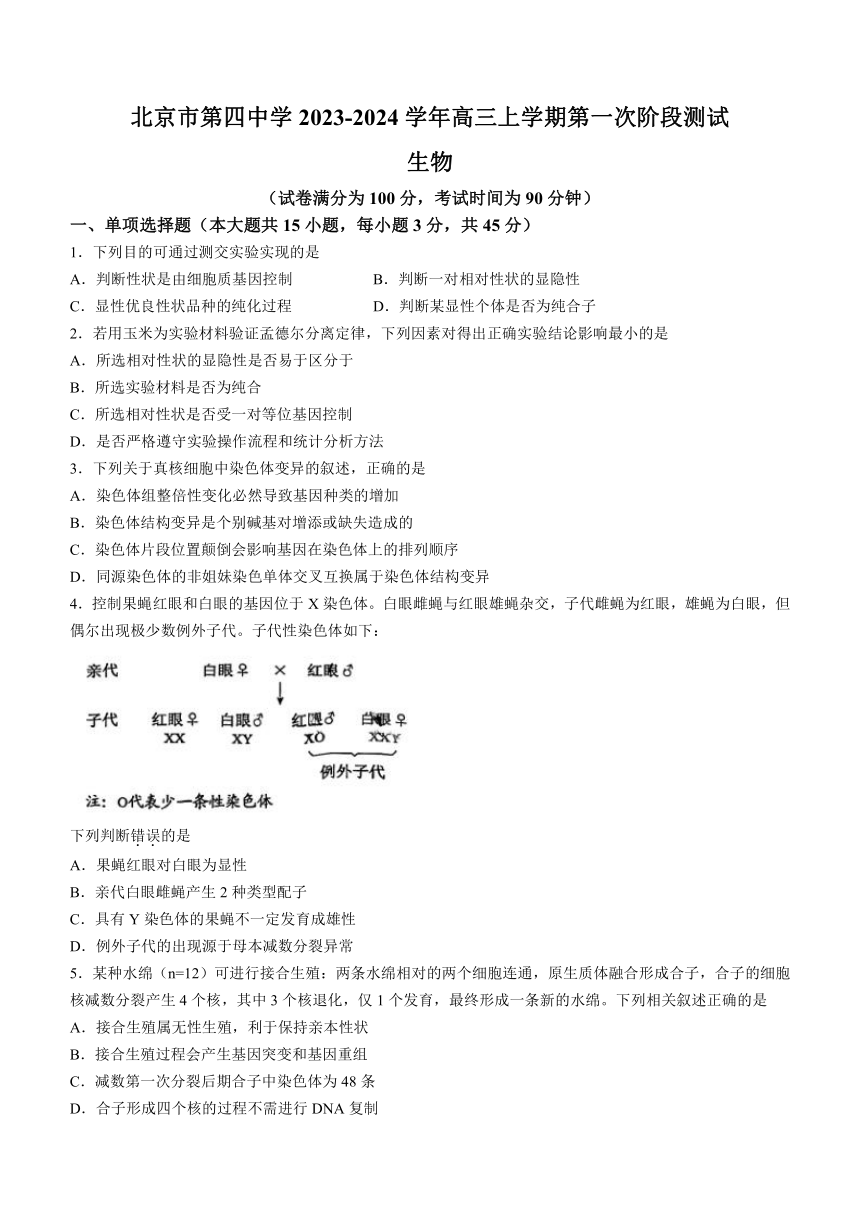

4.控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。子代性染色体如下:

下列判断错误的是

A.果蝇红眼对白眼为显性

B.亲代白眼雌蝇产生2种类型配子

C.具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性

D.例外子代的出现源于母本减数分裂异常

5.某种水绵(n=12)可进行接合生殖:两条水绵相对的两个细胞连通,原生质体融合形成合子,合子的细胞核减数分裂产生4个核,其中3个核退化,仅1个发育,最终形成一条新的水绵。下列相关叙述正确的是

A.接合生殖属无性生殖,利于保持亲本性状

B.接合生殖过程会产生基因突变和基因重组

C.减数第一次分裂后期合子中染色体为48条

D.合子形成四个核的过程不需进行DNA复制

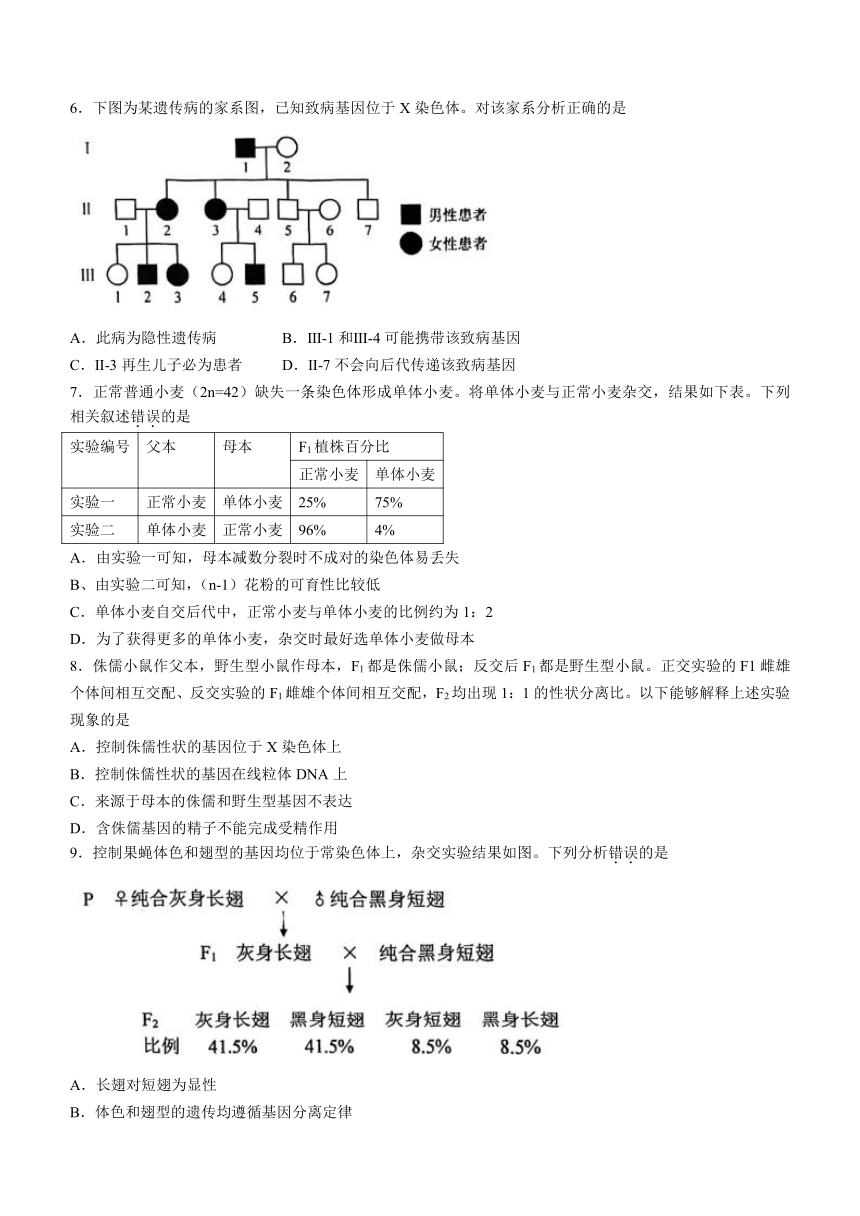

6.下图为某遗传病的家系图,已知致病基因位于X染色体。对该家系分析正确的是

A.此病为隐性遗传病 B.Ⅲ-1和Ⅲ-4可能携带该致病基因

C.Ⅱ-3再生儿子必为患者 D.Ⅱ-7不会向后代传递该致病基因

7.正常普通小麦(2n=42)缺失一条染色体形成单体小麦。将单体小麦与正常小麦杂交,结果如下表。下列相关叙述错误的是

实验编号 父本 母本 F1植株百分比

正常小麦 单体小麦

实验一 正常小麦 单体小麦 25% 75%

实验二 单体小麦 正常小麦 96% 4%

A.由实验一可知,母本减数分裂时不成对的染色体易丢失

B、由实验二可知,(n-1)花粉的可育性比较低

C.单体小麦自交后代中,正常小麦与单体小麦的比例约为1:2

D.为了获得更多的单体小麦,杂交时最好选单体小麦做母本

8.侏儒小鼠作父本,野生型小鼠作母本,F1都是侏儒小鼠;反交后F1都是野生型小鼠。正交实验的F1雌雄个体间相互交配、反交实验的F1雌雄个体间相互交配,F2均出现1:1的性状分离比。以下能够解释上述实验现象的是

A.控制侏儒性状的基因位于X染色体上

B.控制侏儒性状的基因在线粒体DNA上

C.来源于母本的侏儒和野生型基因不表达

D.含侏儒基因的精子不能完成受精作用

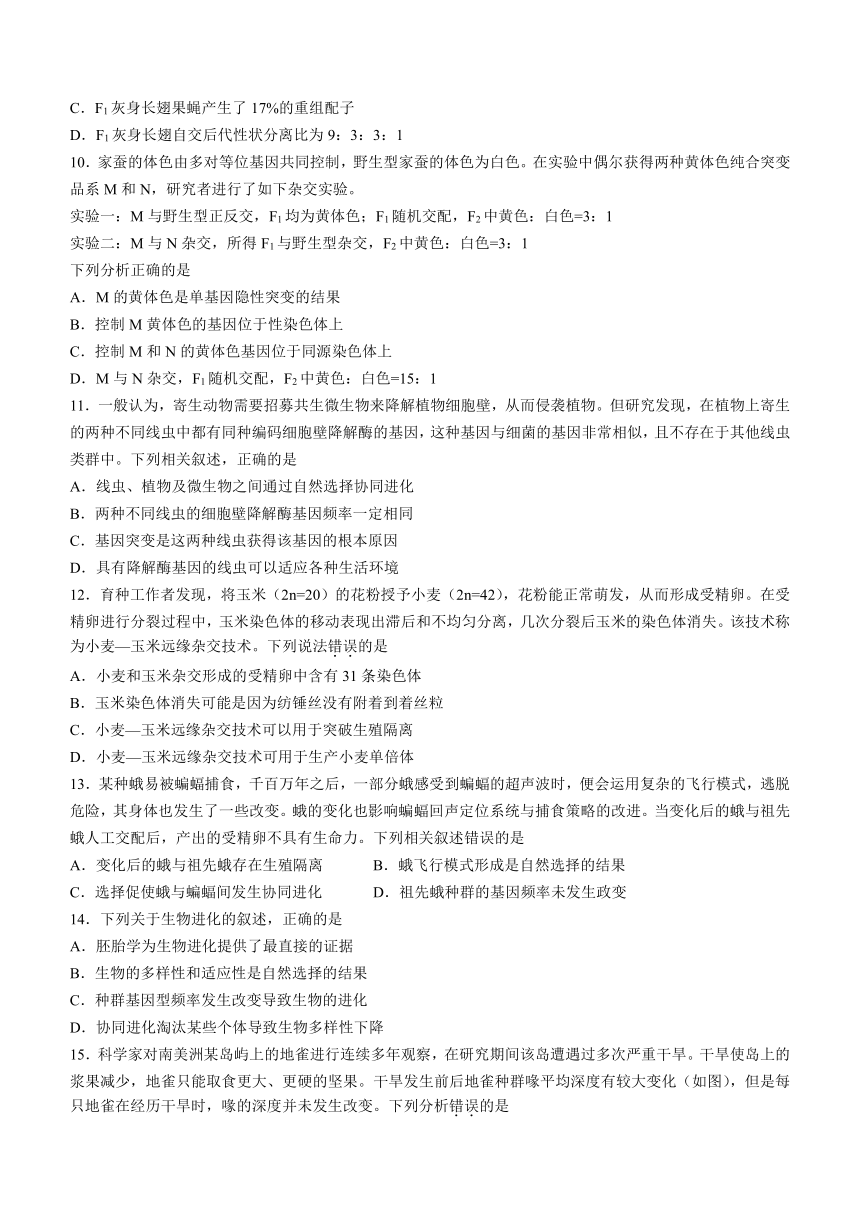

9.控制果蝇体色和翅型的基因均位于常染色体上,杂交实验结果如图。下列分析错误的是

A.长翅对短翅为显性

B.体色和翅型的遗传均遵循基因分离定律

C.F1灰身长翅果蝇产生了17%的重组配子

D.F1灰身长翅自交后代性状分离比为9:3:3:1

10.家蚕的体色由多对等位基因共同控制,野生型家蚕的体色为白色。在实验中偶尔获得两种黄体色纯合突变品系M和N,研究者进行了如下杂交实验。

实验一:M与野生型正反交,F1均为黄体色;F1随机交配,F2中黄色:白色=3:1

实验二:M与N杂交,所得F1与野生型杂交,F2中黄色:白色=3:1

下列分析正确的是

A.M的黄体色是单基因隐性突变的结果

B.控制M黄体色的基因位于性染色体上

C.控制M和N的黄体色基因位于同源染色体上

D.M与N杂交,F1随机交配,F2中黄色:白色=15:1

11.一般认为,寄生动物需要招募共生微生物来降解植物细胞壁,从而侵袭植物。但研究发现,在植物上寄生的两种不同线虫中都有同种编码细胞壁降解酶的基因,这种基因与细菌的基因非常相似,且不存在于其他线虫类群中。下列相关叙述,正确的是

A.线虫、植物及微生物之间通过自然选择协同进化

B.两种不同线虫的细胞壁降解酶基因频率一定相同

C.基因突变是这两种线虫获得该基因的根本原因

D.具有降解酶基因的线虫可以适应各种生活环境

12.育种工作者发现,将玉米(2n=20)的花粉授予小麦(2n=42),花粉能正常萌发,从而形成受精卵。在受精卵进行分裂过程中,玉米染色体的移动表现出滞后和不均匀分离,几次分裂后玉米的染色体消失。该技术称为小麦—玉米远缘杂交技术。下列说法错误的是

A.小麦和玉米杂交形成的受精卵中含有31条染色体

B.玉米染色体消失可能是因为纺锤丝没有附着到着丝粒

C.小麦—玉米远缘杂交技术可以用于突破生殖隔离

D.小麦—玉米远缘杂交技术可用于生产小麦单倍体

13.某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,一部分蛾感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些改变。蛾的变化也影响蝙蝠回声定位系统与捕食策略的改进。当变化后的蛾与祖先蛾人工交配后,产出的受精卵不具有生命力。下列相关叙述错误的是

A.变化后的蛾与祖先蛾存在生殖隔离 B.蛾飞行模式形成是自然选择的结果

C.选择促使蛾与蝙蝠间发生协同进化 D.祖先蛾种群的基因频率未发生政变

14.下列关于生物进化的叙述,正确的是

A.胚胎学为生物进化提供了最直接的证据

B.生物的多样性和适应性是自然选择的结果

C.种群基因型频率发生改变导致生物的进化

D.协同进化淘汰某些个体导致生物多样性下降

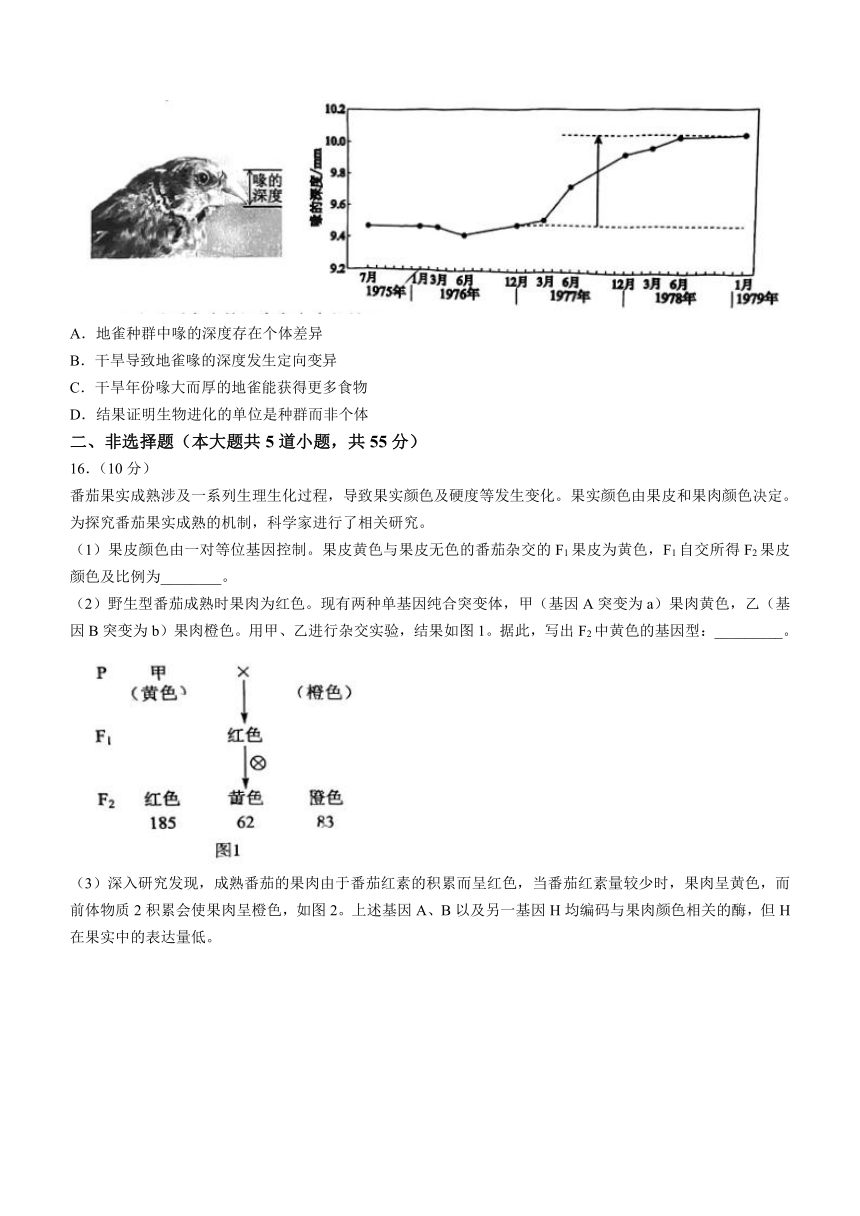

15.科学家对南美洲某岛屿上的地雀进行连续多年观察,在研究期间该岛遭遇过多次严重干旱。干旱使岛上的浆果减少,地雀只能取食更大、更硬的坚果。干旱发生前后地雀种群喙平均深度有较大变化(如图),但是每只地雀在经历干旱时,喙的深度并未发生改变。下列分析错误的是

A.地雀种群中喙的深度存在个体差异

B.干旱导致地雀喙的深度发生定向变异

C.干旱年份喙大而厚的地雀能获得更多食物

D.结果证明生物进化的单位是种群而非个体

二、非选择题(本大题共5道小题,共55分)

16.(10分)

番茄果实成熟涉及一系列生理生化过程,导致果实颜色及硬度等发生变化。果实颜色由果皮和果肉颜色决定。为探究番茄果实成熟的机制,科学家进行了相关研究。

(1)果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交的F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为________。

(2)野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种单基因纯合突变体,甲(基因A突变为a)果肉黄色,乙(基因B突变为b)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验,结果如图1。据此,写出F2中黄色的基因型:_________。

(3)深入研究发现,成熟番茄的果肉由于番茄红素的积累而呈红色,当番茄红素量较少时,果肉呈黄色,而前体物质2积累会使果肉呈橙色,如图2。上述基因A、B以及另一基因H均编码与果肉颜色相关的酶,但H在果实中的表达量低。

根据上述代谢途径,aabb中前体物质2积累、果肉呈橙色的原因是__________。

(4)有一果实不能成熟的变异株M,果肉颜色与甲相同,但A并未突变,而调控A表达的C基因转录水平极低。C基因在果实中特异性表达,敲除野生型中的C基因,其表型与M相同。进一步研究发现M中C基因的序列未发生改变,但其甲基化程度一直很高。推测果实成熟与C基因甲基化水平改变有关。

欲为此推测提供证据,合理的方案包括__________,并检测C的甲基化水平及表型。

①将果实特异性表达的去甲基化酶基因导入M

②敲除野生型中果实特异性表达的去甲基化酶基因

③将果实特异性表达的甲基化酶基因导入M

④将果实特异性表达的甲基化酶基因导入野生型

17.(10分)

稻癌病菌侵染可导致水稻患稻瘟病,水稻细胞通过合成过氧化氢,启动“免疫”反应,抵抗稻瘟病菌。

(1)科研人员将纯合稻瘟病抗性突变体M与表现型为易感病的野生型(WT)植株杂交,F1均表现为易感病,F1自交,F2的表现型及比例为易感病:抗性=3:1。据此可初步判断,突变体M的抗性性状由性基因控制。

(2)对WT和抗性突变体M的R基因进行测序分析,结果如图1。

据图1可知,与WT中R基因序列相比,抗性突变体M的R基因发生了___________缺失。该突变基因控制合成的蛋白质中,氨基酸__________发生改变,导致该蛋白质空间结构改变,生理功能丧失。

(3)WT和突变体M均无A基因。科研人员将A基因导入WT中(A基因与R基因不在同一染色体上),筛选得到纯合植株N,表现为抗稻瘟病。

①将植株N与突变体M杂交,F1均表现为抗性,F1自交,若F2的表现型及比例为___________,则支持“A基因抑制R基因的表达”的推测。

②利用现代生物技术可验证上述推测成立,下表为供选的材料、处理和预期结果。

水稻植株材料 a WT

b 突变体M

c 植株N

对材料的处理 d 转入R基因

e 敲除R基因

f 转入A基因

预期结果 g 敲除A基因

h R基因表达

i R基因不表达

现有两个不同方案,方案一实验组为bfi,方案二实验组为cgh。请评价哪一方案更为合理,并阐述理由:___________。

(4)研究表明,稻瘟病菌侵染WT过程中,正常R蛋白促进过氧化氢酶催化过氧化氢分解,导致植株感病。请在WT、突变体M或植株N三种植株中任选一种植株,描述稻瘟病菌侵染后,从A蛋白、R基因和过氧化氢三个角度分析细胞内发生的“免疫”反应过程:____________。

18.(12分)

番茄是世界主要蔬菜之一,为严格的自花授粉作物,杂种优势能极大提高番茄的产量、抗病及抗逆表现,因此番茄生产基本上都是应用杂交种。

(1)科学家获得了位于4号染色体的ps-2基因隐性突变体,表现为雄性不育,在杂交育种时,选育雄性不育植株的优点是___________。

(2)在雄性不育系大田中发现一株苗期绿茎隐性突变体。

①实验证明苗期紫茎和绿茎由一对等位基因控制,利用SSR技术可以进行基因在染色体上的定位,SSR是DNA中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR、不同品种的同源染色体上的SSR不同,因此常用于染色体特异性标记。研究者将紫茎和绿茎杂交,F1自交后提取F2中苗期绿茎突变体50株单株的叶肉细胞DNA,利用4号染色体上特异的SSR(与ps-2基因紧密连锁的SSR标记)进行PCR扩增,实验证明苗期绿茎基因位于4号染色体上,请在下图1中画出PCR扩增、电泳后结果。

如果苗期绿茎基因不位于4号染色体上,SSR扩增结果的类型有____________种且比例是___________。

②雄性不育系在环境温度或光照时间的影响下可能恢复育性,苗期绿茎突变体不育系在实际生产中应用的优势是____________。

(3)我国科学家在番茄基因组中鉴定到154个在雄蕊中特异表达的基因,选取其中的一个基因SlSTR1作为靶标基因(T表示)。利用CRISPR/Cas9基因编辑技术对番茄的SlSTR1基因进行定向敲除获得雄性不育系(tt,绿色)。将正常功能的SlSTR1基因(T)和控制花青素合成的SlANT1基因(A表示)连锁在一起,共同转回到雄性不育系中,从而获得了紫色的转基因保持系(图2):

①请用遗传图解阐述利用转基因保持系制备和鉴别雄性不育系的过程:____________

②关于图2所示转基因保持系制备过程及在农业生产的优点,下列说法正确的是_____________

A.转基因保持系通过杂交可产生雄性不育系又可产生转基因品系

B.可通过幼苗颜色准确鉴定不育株用于杂交种子生产

C.该技术用于杂交制种的不育系并不含任何转基因成分

D.该研究策略易推广到其他蔬菜、花卉等园艺作物,具有广阔的应用前景

19.(10分)

中华按蚊分布广泛,是疟疾等多种疾病的传播媒介,通常采用化学灭蚊剂防治。研究人员以安徽和云南两地中华按蚊为研究对象,研究其抗药性机理。

(1)安徽和云南两地的中华按蚊种群间通常因地域差异而存在____________,不能进行基因交流。

(2)研究人员对实验室培养的敏感型种群施以0.05%溴氰菊酯,按蚊死亡率为100%。对采集自安徽的野外按蚊种群进行同样的处理,死亡率为32.1%。

①对溴氰菊酯的靶标基因kdr进行DNA比对,发现安徽野外按蚊种群中有kdr野生型(L型)和F型、C型两种突变型,这体现了基因突变具有_____________的特点。

②对种群中130只按蚊的kdr基因组成进行检测,结果如下表。

基因组成 L/L L/F L/C C/C C/F F/F

按蚊数量 0 8 1 9 31 81

该按蚊种群中突变基因的频率为____________(用分数表示)。

③下列关于按蚊种群抗药性形成的叙述,正确的是_______________。

A.灭蚊剂诱发按蚊种群发生高频率抗药性突变

B.灭蚊剂的使用造成按蚊种群基因库发生改变

C.停止使用灭蚊剂后,种群的抗药性基因频率可能下降

D.按蚊种群抗药性的形成不利于其维持种群繁衍

(3)同时对采集自云南的野外按蚊种群用0.05%溴氰菊酯测试其抗性,其死亡率为25%,检测发现种群中kdr基因均为L型。进一步研究发现,两地按蚊种群抗性个体中灭蚊剂代谢解毒酶的活性均高于敏感型。据此推测,云南按蚊种群通过提高代谢解毒能力来抵抗灭蚊剂,而安徽种群通过__________来抵抗灭蚊剂。

(4)请结合研究结果及生活经验,对灭蚊工作提出合理建议:____________

生物学科参考答案

一、单项选择题(每小题3分,共45分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D B C B B D C C D D A C D B B

二、非选择题(共5题,共55分)

16.(10分)

(1)黄色:无色=3:1

(2)aaBB、aaBb

(3)基因A突变为a,但果肉细胞中的基因H仍表达出少量酶H,持续生成前体物质2;基因B突变为b,前体物质 无法转变为番茄红素(3分)

(4)①②④(3分,没错误选项前提下每项1分)

17.(10分)

(1)隐

(2)G//C碱基对 种类、数目和排序

(3)①抗病:易感病=13:3

②方案二更合理;方案二中植株N具有正常R基因,敲除A基因后能检测R基因表达情况,可验证A基因是否抑制R基因;方案一中突变体M的R基因发生突变,无法表达正常R蛋白,不适合作为实验材料

(4)(三种植株中任选一种植株作答即可)

WT植株:没有A基因→R基因正常表达R蛋白→促进过氧化氢酶催化过氧化氢分解,故过氧化氢不积累;

突变体M:没有A基因→R基因碱基对缺失,表达异常R蛋白→无法促进过氧化氢酶催化过氧化氢分解,导致过氧化氢积累;

植株N:有A基因→A基因抑制R基因,R基因不能正常表达R蛋白→无法促进过氧化氢酶催化过氧化氢分解,导致过氧化氢积累。

18.(12分)

(1)无需进行去雄,大大减轻了杂交操作的工作量。

(2)①

3 1:2:1

②苗期可筛选出杂交种中混有的自交种

(3)①

②ABCD

19.(10分)

(1)地理隔离

(2)①不定向(多方向) ②251/260 ③BC

(3)提高代谢解毒能力及利用靶标基因(kdr)的突变

(4)定期更换灭蚊剂;采用生物防治的方法;采用一些物理措施(如悬挂灭蚊灯)

20.(13分)

(1)不完全显性

(2)①3/16 1/8

②PCR或DNA分子杂交

③将花叶基因以外的遗传背景替换为植株甲的基因,使花叶基因与甲的优良性状基因整

会在同一植株上,同时保留雄性不育的基因

(3)①将筛选得到的基因型为MmRr的半花叶植株自交,在子代中筛选基因型为mmRR(或“mmRr”)的花叶植株

②将该植株与品系乙杂交,子代半花叶为杂交种。

生物

(试卷满分为100分,考试时间为90分钟)

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)

1.下列目的可通过测交实验实现的是

A.判断性状是由细胞质基因控制 B.判断一对相对性状的显隐性

C.显性优良性状品种的纯化过程 D.判断某显性个体是否为纯合子

2.若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是

A.所选相对性状的显隐性是否易于区分于

B.所选实验材料是否为纯合

C.所选相对性状是否受一对等位基因控制

D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法

3.下列关于真核细胞中染色体变异的叙述,正确的是

A.染色体组整倍性变化必然导致基因种类的增加

B.染色体结构变异是个别碱基对增添或缺失造成的

C.染色体片段位置颠倒会影响基因在染色体上的排列顺序

D.同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换属于染色体结构变异

4.控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。子代性染色体如下:

下列判断错误的是

A.果蝇红眼对白眼为显性

B.亲代白眼雌蝇产生2种类型配子

C.具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性

D.例外子代的出现源于母本减数分裂异常

5.某种水绵(n=12)可进行接合生殖:两条水绵相对的两个细胞连通,原生质体融合形成合子,合子的细胞核减数分裂产生4个核,其中3个核退化,仅1个发育,最终形成一条新的水绵。下列相关叙述正确的是

A.接合生殖属无性生殖,利于保持亲本性状

B.接合生殖过程会产生基因突变和基因重组

C.减数第一次分裂后期合子中染色体为48条

D.合子形成四个核的过程不需进行DNA复制

6.下图为某遗传病的家系图,已知致病基因位于X染色体。对该家系分析正确的是

A.此病为隐性遗传病 B.Ⅲ-1和Ⅲ-4可能携带该致病基因

C.Ⅱ-3再生儿子必为患者 D.Ⅱ-7不会向后代传递该致病基因

7.正常普通小麦(2n=42)缺失一条染色体形成单体小麦。将单体小麦与正常小麦杂交,结果如下表。下列相关叙述错误的是

实验编号 父本 母本 F1植株百分比

正常小麦 单体小麦

实验一 正常小麦 单体小麦 25% 75%

实验二 单体小麦 正常小麦 96% 4%

A.由实验一可知,母本减数分裂时不成对的染色体易丢失

B、由实验二可知,(n-1)花粉的可育性比较低

C.单体小麦自交后代中,正常小麦与单体小麦的比例约为1:2

D.为了获得更多的单体小麦,杂交时最好选单体小麦做母本

8.侏儒小鼠作父本,野生型小鼠作母本,F1都是侏儒小鼠;反交后F1都是野生型小鼠。正交实验的F1雌雄个体间相互交配、反交实验的F1雌雄个体间相互交配,F2均出现1:1的性状分离比。以下能够解释上述实验现象的是

A.控制侏儒性状的基因位于X染色体上

B.控制侏儒性状的基因在线粒体DNA上

C.来源于母本的侏儒和野生型基因不表达

D.含侏儒基因的精子不能完成受精作用

9.控制果蝇体色和翅型的基因均位于常染色体上,杂交实验结果如图。下列分析错误的是

A.长翅对短翅为显性

B.体色和翅型的遗传均遵循基因分离定律

C.F1灰身长翅果蝇产生了17%的重组配子

D.F1灰身长翅自交后代性状分离比为9:3:3:1

10.家蚕的体色由多对等位基因共同控制,野生型家蚕的体色为白色。在实验中偶尔获得两种黄体色纯合突变品系M和N,研究者进行了如下杂交实验。

实验一:M与野生型正反交,F1均为黄体色;F1随机交配,F2中黄色:白色=3:1

实验二:M与N杂交,所得F1与野生型杂交,F2中黄色:白色=3:1

下列分析正确的是

A.M的黄体色是单基因隐性突变的结果

B.控制M黄体色的基因位于性染色体上

C.控制M和N的黄体色基因位于同源染色体上

D.M与N杂交,F1随机交配,F2中黄色:白色=15:1

11.一般认为,寄生动物需要招募共生微生物来降解植物细胞壁,从而侵袭植物。但研究发现,在植物上寄生的两种不同线虫中都有同种编码细胞壁降解酶的基因,这种基因与细菌的基因非常相似,且不存在于其他线虫类群中。下列相关叙述,正确的是

A.线虫、植物及微生物之间通过自然选择协同进化

B.两种不同线虫的细胞壁降解酶基因频率一定相同

C.基因突变是这两种线虫获得该基因的根本原因

D.具有降解酶基因的线虫可以适应各种生活环境

12.育种工作者发现,将玉米(2n=20)的花粉授予小麦(2n=42),花粉能正常萌发,从而形成受精卵。在受精卵进行分裂过程中,玉米染色体的移动表现出滞后和不均匀分离,几次分裂后玉米的染色体消失。该技术称为小麦—玉米远缘杂交技术。下列说法错误的是

A.小麦和玉米杂交形成的受精卵中含有31条染色体

B.玉米染色体消失可能是因为纺锤丝没有附着到着丝粒

C.小麦—玉米远缘杂交技术可以用于突破生殖隔离

D.小麦—玉米远缘杂交技术可用于生产小麦单倍体

13.某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,一部分蛾感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些改变。蛾的变化也影响蝙蝠回声定位系统与捕食策略的改进。当变化后的蛾与祖先蛾人工交配后,产出的受精卵不具有生命力。下列相关叙述错误的是

A.变化后的蛾与祖先蛾存在生殖隔离 B.蛾飞行模式形成是自然选择的结果

C.选择促使蛾与蝙蝠间发生协同进化 D.祖先蛾种群的基因频率未发生政变

14.下列关于生物进化的叙述,正确的是

A.胚胎学为生物进化提供了最直接的证据

B.生物的多样性和适应性是自然选择的结果

C.种群基因型频率发生改变导致生物的进化

D.协同进化淘汰某些个体导致生物多样性下降

15.科学家对南美洲某岛屿上的地雀进行连续多年观察,在研究期间该岛遭遇过多次严重干旱。干旱使岛上的浆果减少,地雀只能取食更大、更硬的坚果。干旱发生前后地雀种群喙平均深度有较大变化(如图),但是每只地雀在经历干旱时,喙的深度并未发生改变。下列分析错误的是

A.地雀种群中喙的深度存在个体差异

B.干旱导致地雀喙的深度发生定向变异

C.干旱年份喙大而厚的地雀能获得更多食物

D.结果证明生物进化的单位是种群而非个体

二、非选择题(本大题共5道小题,共55分)

16.(10分)

番茄果实成熟涉及一系列生理生化过程,导致果实颜色及硬度等发生变化。果实颜色由果皮和果肉颜色决定。为探究番茄果实成熟的机制,科学家进行了相关研究。

(1)果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交的F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为________。

(2)野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种单基因纯合突变体,甲(基因A突变为a)果肉黄色,乙(基因B突变为b)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验,结果如图1。据此,写出F2中黄色的基因型:_________。

(3)深入研究发现,成熟番茄的果肉由于番茄红素的积累而呈红色,当番茄红素量较少时,果肉呈黄色,而前体物质2积累会使果肉呈橙色,如图2。上述基因A、B以及另一基因H均编码与果肉颜色相关的酶,但H在果实中的表达量低。

根据上述代谢途径,aabb中前体物质2积累、果肉呈橙色的原因是__________。

(4)有一果实不能成熟的变异株M,果肉颜色与甲相同,但A并未突变,而调控A表达的C基因转录水平极低。C基因在果实中特异性表达,敲除野生型中的C基因,其表型与M相同。进一步研究发现M中C基因的序列未发生改变,但其甲基化程度一直很高。推测果实成熟与C基因甲基化水平改变有关。

欲为此推测提供证据,合理的方案包括__________,并检测C的甲基化水平及表型。

①将果实特异性表达的去甲基化酶基因导入M

②敲除野生型中果实特异性表达的去甲基化酶基因

③将果实特异性表达的甲基化酶基因导入M

④将果实特异性表达的甲基化酶基因导入野生型

17.(10分)

稻癌病菌侵染可导致水稻患稻瘟病,水稻细胞通过合成过氧化氢,启动“免疫”反应,抵抗稻瘟病菌。

(1)科研人员将纯合稻瘟病抗性突变体M与表现型为易感病的野生型(WT)植株杂交,F1均表现为易感病,F1自交,F2的表现型及比例为易感病:抗性=3:1。据此可初步判断,突变体M的抗性性状由性基因控制。

(2)对WT和抗性突变体M的R基因进行测序分析,结果如图1。

据图1可知,与WT中R基因序列相比,抗性突变体M的R基因发生了___________缺失。该突变基因控制合成的蛋白质中,氨基酸__________发生改变,导致该蛋白质空间结构改变,生理功能丧失。

(3)WT和突变体M均无A基因。科研人员将A基因导入WT中(A基因与R基因不在同一染色体上),筛选得到纯合植株N,表现为抗稻瘟病。

①将植株N与突变体M杂交,F1均表现为抗性,F1自交,若F2的表现型及比例为___________,则支持“A基因抑制R基因的表达”的推测。

②利用现代生物技术可验证上述推测成立,下表为供选的材料、处理和预期结果。

水稻植株材料 a WT

b 突变体M

c 植株N

对材料的处理 d 转入R基因

e 敲除R基因

f 转入A基因

预期结果 g 敲除A基因

h R基因表达

i R基因不表达

现有两个不同方案,方案一实验组为bfi,方案二实验组为cgh。请评价哪一方案更为合理,并阐述理由:___________。

(4)研究表明,稻瘟病菌侵染WT过程中,正常R蛋白促进过氧化氢酶催化过氧化氢分解,导致植株感病。请在WT、突变体M或植株N三种植株中任选一种植株,描述稻瘟病菌侵染后,从A蛋白、R基因和过氧化氢三个角度分析细胞内发生的“免疫”反应过程:____________。

18.(12分)

番茄是世界主要蔬菜之一,为严格的自花授粉作物,杂种优势能极大提高番茄的产量、抗病及抗逆表现,因此番茄生产基本上都是应用杂交种。

(1)科学家获得了位于4号染色体的ps-2基因隐性突变体,表现为雄性不育,在杂交育种时,选育雄性不育植株的优点是___________。

(2)在雄性不育系大田中发现一株苗期绿茎隐性突变体。

①实验证明苗期紫茎和绿茎由一对等位基因控制,利用SSR技术可以进行基因在染色体上的定位,SSR是DNA中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR、不同品种的同源染色体上的SSR不同,因此常用于染色体特异性标记。研究者将紫茎和绿茎杂交,F1自交后提取F2中苗期绿茎突变体50株单株的叶肉细胞DNA,利用4号染色体上特异的SSR(与ps-2基因紧密连锁的SSR标记)进行PCR扩增,实验证明苗期绿茎基因位于4号染色体上,请在下图1中画出PCR扩增、电泳后结果。

如果苗期绿茎基因不位于4号染色体上,SSR扩增结果的类型有____________种且比例是___________。

②雄性不育系在环境温度或光照时间的影响下可能恢复育性,苗期绿茎突变体不育系在实际生产中应用的优势是____________。

(3)我国科学家在番茄基因组中鉴定到154个在雄蕊中特异表达的基因,选取其中的一个基因SlSTR1作为靶标基因(T表示)。利用CRISPR/Cas9基因编辑技术对番茄的SlSTR1基因进行定向敲除获得雄性不育系(tt,绿色)。将正常功能的SlSTR1基因(T)和控制花青素合成的SlANT1基因(A表示)连锁在一起,共同转回到雄性不育系中,从而获得了紫色的转基因保持系(图2):

①请用遗传图解阐述利用转基因保持系制备和鉴别雄性不育系的过程:____________

②关于图2所示转基因保持系制备过程及在农业生产的优点,下列说法正确的是_____________

A.转基因保持系通过杂交可产生雄性不育系又可产生转基因品系

B.可通过幼苗颜色准确鉴定不育株用于杂交种子生产

C.该技术用于杂交制种的不育系并不含任何转基因成分

D.该研究策略易推广到其他蔬菜、花卉等园艺作物,具有广阔的应用前景

19.(10分)

中华按蚊分布广泛,是疟疾等多种疾病的传播媒介,通常采用化学灭蚊剂防治。研究人员以安徽和云南两地中华按蚊为研究对象,研究其抗药性机理。

(1)安徽和云南两地的中华按蚊种群间通常因地域差异而存在____________,不能进行基因交流。

(2)研究人员对实验室培养的敏感型种群施以0.05%溴氰菊酯,按蚊死亡率为100%。对采集自安徽的野外按蚊种群进行同样的处理,死亡率为32.1%。

①对溴氰菊酯的靶标基因kdr进行DNA比对,发现安徽野外按蚊种群中有kdr野生型(L型)和F型、C型两种突变型,这体现了基因突变具有_____________的特点。

②对种群中130只按蚊的kdr基因组成进行检测,结果如下表。

基因组成 L/L L/F L/C C/C C/F F/F

按蚊数量 0 8 1 9 31 81

该按蚊种群中突变基因的频率为____________(用分数表示)。

③下列关于按蚊种群抗药性形成的叙述,正确的是_______________。

A.灭蚊剂诱发按蚊种群发生高频率抗药性突变

B.灭蚊剂的使用造成按蚊种群基因库发生改变

C.停止使用灭蚊剂后,种群的抗药性基因频率可能下降

D.按蚊种群抗药性的形成不利于其维持种群繁衍

(3)同时对采集自云南的野外按蚊种群用0.05%溴氰菊酯测试其抗性,其死亡率为25%,检测发现种群中kdr基因均为L型。进一步研究发现,两地按蚊种群抗性个体中灭蚊剂代谢解毒酶的活性均高于敏感型。据此推测,云南按蚊种群通过提高代谢解毒能力来抵抗灭蚊剂,而安徽种群通过__________来抵抗灭蚊剂。

(4)请结合研究结果及生活经验,对灭蚊工作提出合理建议:____________

生物学科参考答案

一、单项选择题(每小题3分,共45分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D B C B B D C C D D A C D B B

二、非选择题(共5题,共55分)

16.(10分)

(1)黄色:无色=3:1

(2)aaBB、aaBb

(3)基因A突变为a,但果肉细胞中的基因H仍表达出少量酶H,持续生成前体物质2;基因B突变为b,前体物质 无法转变为番茄红素(3分)

(4)①②④(3分,没错误选项前提下每项1分)

17.(10分)

(1)隐

(2)G//C碱基对 种类、数目和排序

(3)①抗病:易感病=13:3

②方案二更合理;方案二中植株N具有正常R基因,敲除A基因后能检测R基因表达情况,可验证A基因是否抑制R基因;方案一中突变体M的R基因发生突变,无法表达正常R蛋白,不适合作为实验材料

(4)(三种植株中任选一种植株作答即可)

WT植株:没有A基因→R基因正常表达R蛋白→促进过氧化氢酶催化过氧化氢分解,故过氧化氢不积累;

突变体M:没有A基因→R基因碱基对缺失,表达异常R蛋白→无法促进过氧化氢酶催化过氧化氢分解,导致过氧化氢积累;

植株N:有A基因→A基因抑制R基因,R基因不能正常表达R蛋白→无法促进过氧化氢酶催化过氧化氢分解,导致过氧化氢积累。

18.(12分)

(1)无需进行去雄,大大减轻了杂交操作的工作量。

(2)①

3 1:2:1

②苗期可筛选出杂交种中混有的自交种

(3)①

②ABCD

19.(10分)

(1)地理隔离

(2)①不定向(多方向) ②251/260 ③BC

(3)提高代谢解毒能力及利用靶标基因(kdr)的突变

(4)定期更换灭蚊剂;采用生物防治的方法;采用一些物理措施(如悬挂灭蚊灯)

20.(13分)

(1)不完全显性

(2)①3/16 1/8

②PCR或DNA分子杂交

③将花叶基因以外的遗传背景替换为植株甲的基因,使花叶基因与甲的优良性状基因整

会在同一植株上,同时保留雄性不育的基因

(3)①将筛选得到的基因型为MmRr的半花叶植株自交,在子代中筛选基因型为mmRR(或“mmRr”)的花叶植株

②将该植株与品系乙杂交,子代半花叶为杂交种。

同课章节目录