第4节 测量平均速度 教案

图片预览

文档简介

第4节 测量平均速度

一、教学目标

知识与技能:

1. 学生能够正确使用停表和刻度尺进行时间和距离的测量。

2. 学生能够根据测得的时间和距离计算平均速度。

过程与方法:

1. 学生通过实际测量和计算的方式,掌握测量时间和距离的方法。

2. 学生通过实际问题的解决,培养分析和解决问题的能力。

情感态度与价值观:

1. 培养学生的观察力和实践能力,培养学生的科学态度。

2. 培养学生的合作意识和团队精神。

二、教学重难点

教学重点:

1. 时间和距离的测量方法。

2. 平均速度的计算方法。

教学难点:

1. 如何正确使用停表和刻度尺进行测量。

2. 平均速度的概念和计算方法的理解。

三、学情分析

本节课是初中物理八年级上册的第四课,学生已经学过七年级的物理知识,对实验操作和测量方法有一定的了解。此外,学生在数学方面也有一定的基础,能够进行简单的计算。但是,对于时间、距离和速度的概念理解可能较为模糊,需要通过实际操作和问题解决来加深理解。

四、教学过程

1. 导入新课

教师可以提出一些问题,引导学生回顾时间、距离和速度的概念。例如:你是如何测量一段时间的?如何测量一段距离的?什么是速度?请举例说明速度的概念。

教师还可以通过日常生活中的实际例子,如跑步、骑自行车等,与学生共同探讨时间、距离和速度的应用,激发学生的学习兴趣。

2.实验探究

①实验原理

1、测量刘翔110m栏的平均速度的实验原理是什么?

2、实验中需要用到哪些测量工具?

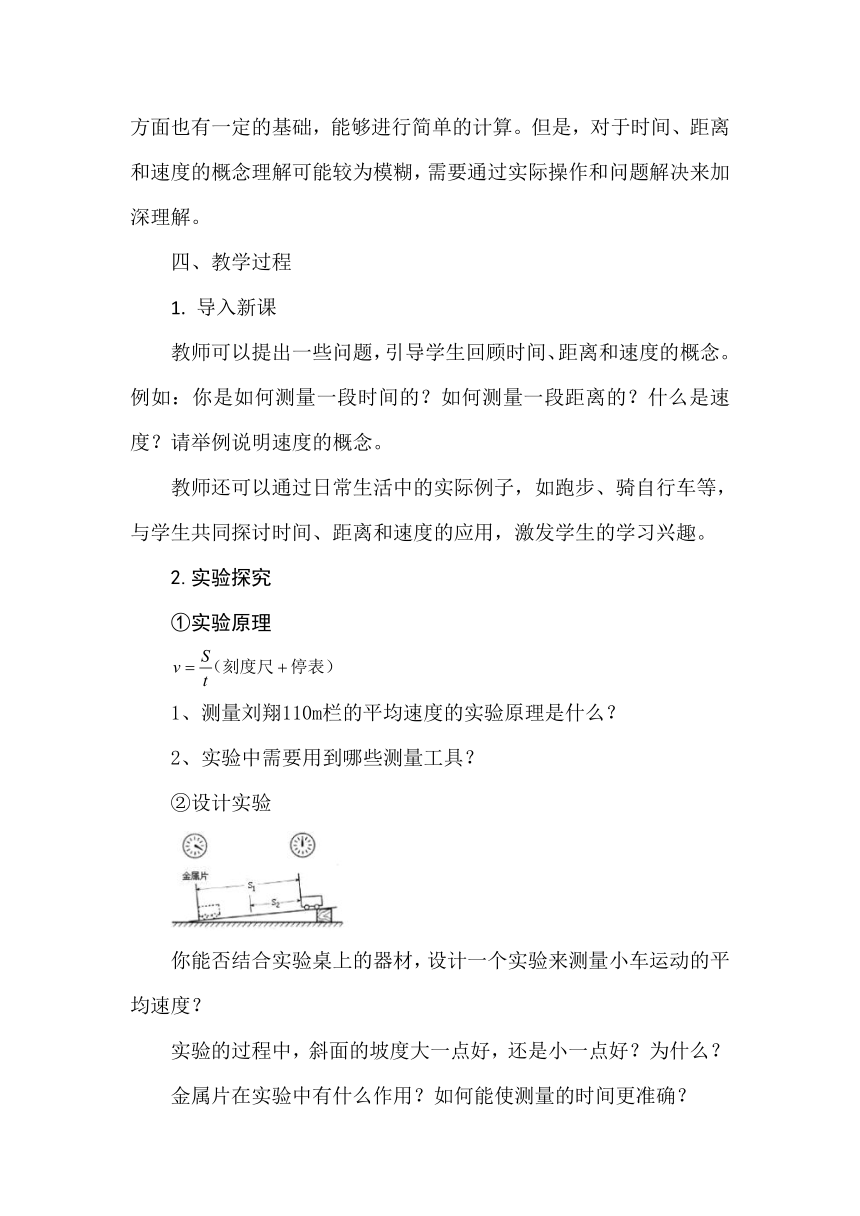

②设计实验

你能否结合实验桌上的器材,设计一个实验来测量小车运动的平均速度?

实验的过程中,斜面的坡度大一点好,还是小一点好?为什么?

金属片在实验中有什么作用?如何能使测量的时间更准确?

③进行实验和记录数据

路程 运动时间 平均速度

s 1= t1= v1=

s 2= t2= v2=

④分析论证

做变速直线运动的小车在不同路程内的平均速度一般不同。

组织学生计算小车在不同阶段的平均速度。

引导学生分析归纳实验结论。

学生计算小车在不同阶段的平均速度。然后分组交流讨论,并归纳出做变速直线运动的物体在不同阶段内的平均速度关系。

3. 交流与评估

a. 教师向学生介绍平均速度的概念和计算方法。解释平均速度的定义:平均速度等于总距离除以总时间。

b. 学生根据实际测量得到的时间和距离,计算平均速度。教师可以提供一些实际数据,如小球从一点滚到另一点的时间和距离,让学生进行计算。

c. 学生讨论并总结平均速度的计算方法,教师进行点评和补充说明。引导学生注意速度的单位,如米每秒(m/s)。

4. 综合运用

教师提供一些实际问题,要求学生根据已学知识进行分析和解决,计算相应的平均速度,并进行讨论和总结。例如:小明骑自行车从家骑到学校,用时30分钟,距离8公里,求平均速度是多少?学生可以利用所学的方法计算并进行讨论。

5. 归纳与拓展

教师引导学生归纳总结时间、距离和速度的概念、测量方法和计算方法,并与学生进行交流和讨论。教师可以提问学生,总结本节课学到的知识点,如时间的测量方法、距离的测量方法、平均速度的计算方法等。

五、板书设计:

测量物体运动的平均速度

实验原理:v=s/t

实验器材:轨道斜面、玻璃球、垫块、刻度尺、停表、挡板。

六、教学反思:

本节课通过实际操作和问题解决的方式,引导学生学习时间、距离和速度的测量方法和计算方法。学生通过实际操作,掌握了停表和刻度尺的使用方法,并能正确测量时间和距离。在计算平均速度时,学生能够根据所学知识进行计算,并能解决一些实际问题。通过本节课的学习,学生不仅掌握了物理知识,还培养了观察力、实践能力和解决问题的能力。同时,学生在小组合作中也培养了合作意识和团队精神。在今后的教学中,可以进一步引导学生将所学知识应用到实际生活中,提高学生的学习兴趣和实际运用能力。

一、教学目标

知识与技能:

1. 学生能够正确使用停表和刻度尺进行时间和距离的测量。

2. 学生能够根据测得的时间和距离计算平均速度。

过程与方法:

1. 学生通过实际测量和计算的方式,掌握测量时间和距离的方法。

2. 学生通过实际问题的解决,培养分析和解决问题的能力。

情感态度与价值观:

1. 培养学生的观察力和实践能力,培养学生的科学态度。

2. 培养学生的合作意识和团队精神。

二、教学重难点

教学重点:

1. 时间和距离的测量方法。

2. 平均速度的计算方法。

教学难点:

1. 如何正确使用停表和刻度尺进行测量。

2. 平均速度的概念和计算方法的理解。

三、学情分析

本节课是初中物理八年级上册的第四课,学生已经学过七年级的物理知识,对实验操作和测量方法有一定的了解。此外,学生在数学方面也有一定的基础,能够进行简单的计算。但是,对于时间、距离和速度的概念理解可能较为模糊,需要通过实际操作和问题解决来加深理解。

四、教学过程

1. 导入新课

教师可以提出一些问题,引导学生回顾时间、距离和速度的概念。例如:你是如何测量一段时间的?如何测量一段距离的?什么是速度?请举例说明速度的概念。

教师还可以通过日常生活中的实际例子,如跑步、骑自行车等,与学生共同探讨时间、距离和速度的应用,激发学生的学习兴趣。

2.实验探究

①实验原理

1、测量刘翔110m栏的平均速度的实验原理是什么?

2、实验中需要用到哪些测量工具?

②设计实验

你能否结合实验桌上的器材,设计一个实验来测量小车运动的平均速度?

实验的过程中,斜面的坡度大一点好,还是小一点好?为什么?

金属片在实验中有什么作用?如何能使测量的时间更准确?

③进行实验和记录数据

路程 运动时间 平均速度

s 1= t1= v1=

s 2= t2= v2=

④分析论证

做变速直线运动的小车在不同路程内的平均速度一般不同。

组织学生计算小车在不同阶段的平均速度。

引导学生分析归纳实验结论。

学生计算小车在不同阶段的平均速度。然后分组交流讨论,并归纳出做变速直线运动的物体在不同阶段内的平均速度关系。

3. 交流与评估

a. 教师向学生介绍平均速度的概念和计算方法。解释平均速度的定义:平均速度等于总距离除以总时间。

b. 学生根据实际测量得到的时间和距离,计算平均速度。教师可以提供一些实际数据,如小球从一点滚到另一点的时间和距离,让学生进行计算。

c. 学生讨论并总结平均速度的计算方法,教师进行点评和补充说明。引导学生注意速度的单位,如米每秒(m/s)。

4. 综合运用

教师提供一些实际问题,要求学生根据已学知识进行分析和解决,计算相应的平均速度,并进行讨论和总结。例如:小明骑自行车从家骑到学校,用时30分钟,距离8公里,求平均速度是多少?学生可以利用所学的方法计算并进行讨论。

5. 归纳与拓展

教师引导学生归纳总结时间、距离和速度的概念、测量方法和计算方法,并与学生进行交流和讨论。教师可以提问学生,总结本节课学到的知识点,如时间的测量方法、距离的测量方法、平均速度的计算方法等。

五、板书设计:

测量物体运动的平均速度

实验原理:v=s/t

实验器材:轨道斜面、玻璃球、垫块、刻度尺、停表、挡板。

六、教学反思:

本节课通过实际操作和问题解决的方式,引导学生学习时间、距离和速度的测量方法和计算方法。学生通过实际操作,掌握了停表和刻度尺的使用方法,并能正确测量时间和距离。在计算平均速度时,学生能够根据所学知识进行计算,并能解决一些实际问题。通过本节课的学习,学生不仅掌握了物理知识,还培养了观察力、实践能力和解决问题的能力。同时,学生在小组合作中也培养了合作意识和团队精神。在今后的教学中,可以进一步引导学生将所学知识应用到实际生活中,提高学生的学习兴趣和实际运用能力。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活