第2课诸侯纷争与变法运动课件 (共34张PPT) 2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第2课诸侯纷争与变法运动课件 (共34张PPT) 2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-04 15:28:17 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

“国之大事,在祀与戎。”

——《左传》

“国将兴,听于民;国将亡,听于神。”

——《左传》

第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

目 录

CONTENT

课程标准

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性;

2.了解老子、孔子学说;

3.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

一、 列国纷争与华夏认同

二、经济发展与变法运动

三、百家争鸣

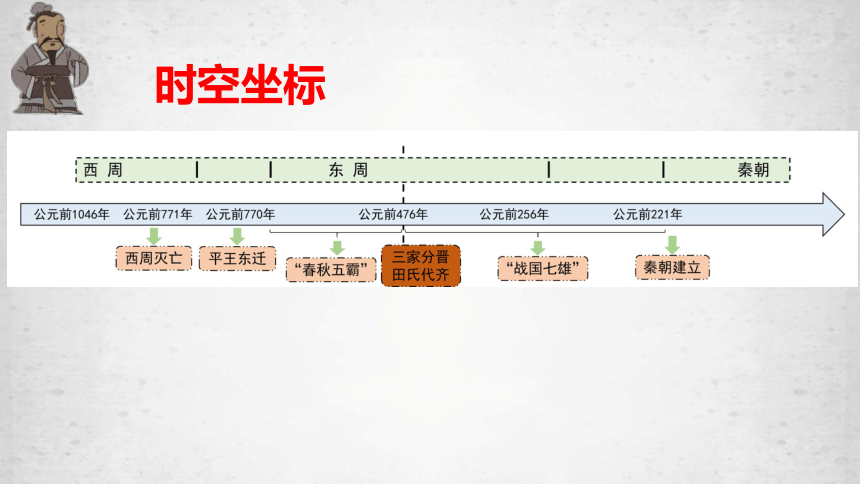

时空坐标

平王东迁

一、列国纷争与华夏认同

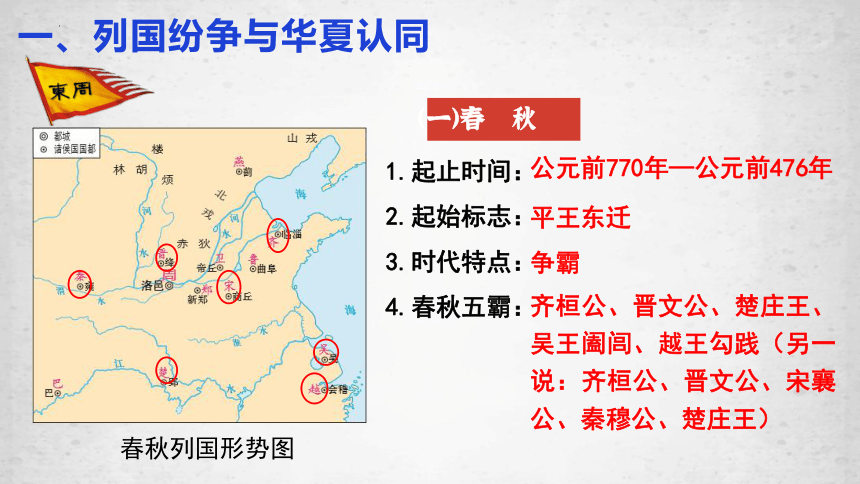

春秋列国形势图

(一)春 秋

1.起止时间:

2.起始标志:

3.时代特点:

4.春秋五霸:

公元前770年—公元前476年

平王东迁

争霸

齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践(另一说:齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王)

一、列国纷争与华夏认同

战国形势图

(二)战 国

1.起止时间:

2.起始标志:

3.时代特点:

4.战国七雄:

公元前475年—公元前221年

三家分晋、田氏代齐

兼并

齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

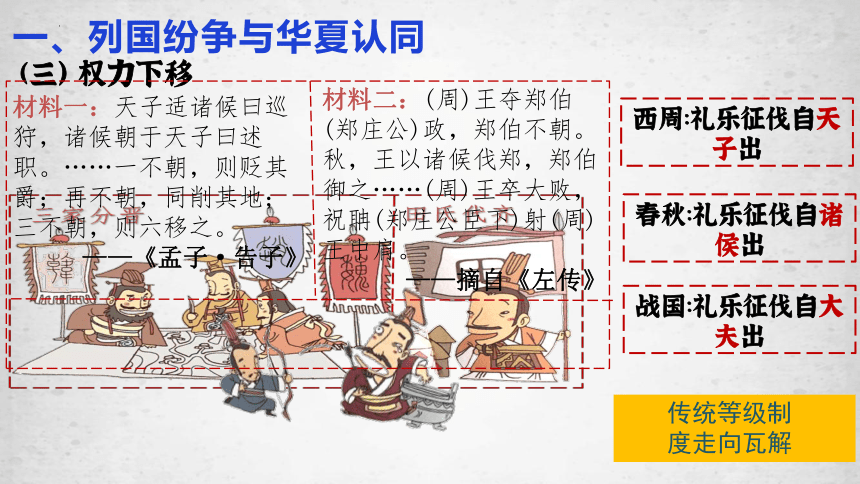

一、列国纷争与华夏认同

(三) 权力下移

西周:礼乐征伐自天子出

材料一:天子适诸候曰巡狩,诸候朝于天子曰述职。……一不朝,则贬其爵;再不朝,同削其地;三不朝,则六移之。

——《孟子·告子》

材料二:(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。

——摘自《左传》

春秋:礼乐征伐自诸侯出

战国:礼乐征伐自大夫出

传统等级制度走向瓦解

一、列国纷争与华夏认同

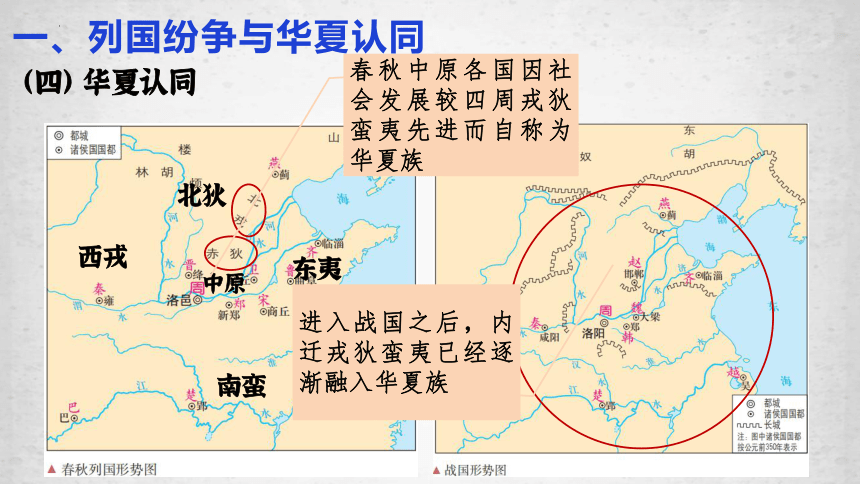

(四) 华夏认同

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进而自称为华夏族

进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族

一、列国纷争与华夏认同

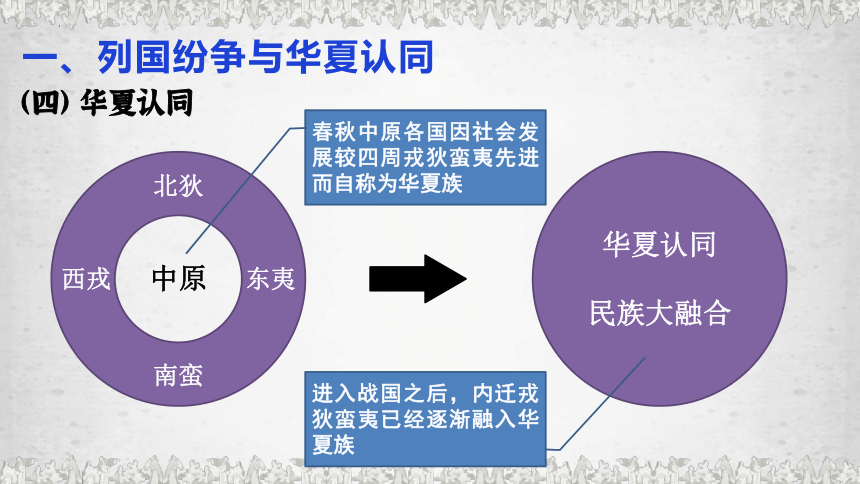

一、列国纷争与华夏认同

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进而自称为华夏族

华夏认同

民族大融合

进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族

(四) 华夏认同

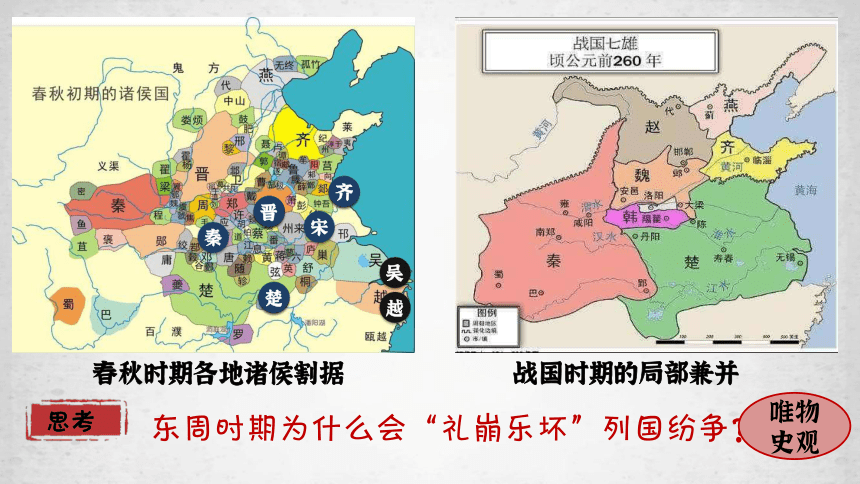

战国时期的局部兼并

春秋时期各地诸侯割据

齐

晋

楚

吴

越

齐

晋

宋

楚

秦

东周时期为什么会“礼崩乐坏”列国纷争?

思考

唯物史观

马克思发现了人类历史的发展规律:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。

——恩格斯《在马克思墓前的讲话》

经济基础决定上层建筑

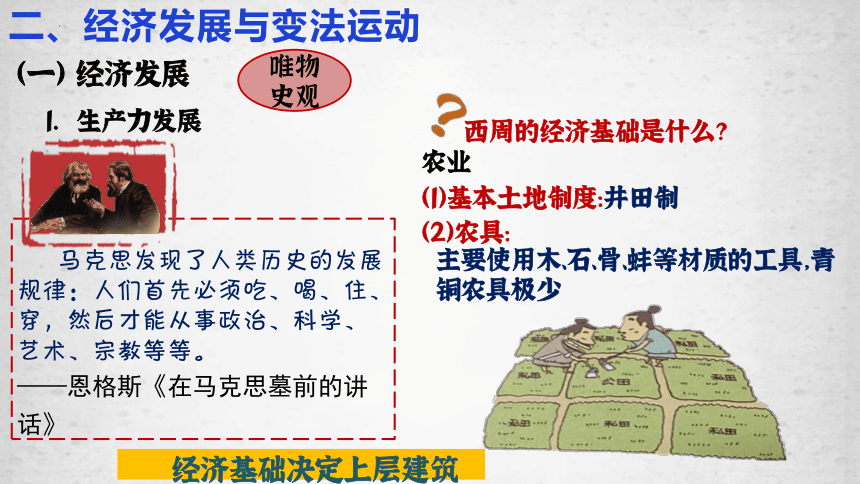

西周的经济基础是什么?

农业

(1)基本土地制度:井田制

(2)农具:

主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少

1. 生产力发展

唯物史观

二、经济发展与变法运动

(一) 经济发展

唯物史观

2. 经济基础决定上层建筑

上层建筑

井田制

(土地国有、集体生产)

分封、宗法制

生产力及经济基础

木石骨农具

铁犁牛耕

农业发展

水利工程

春 秋

战 国

公田不治

(井田制)

私田开拓

新兴地主 兴起

佃农、自耕农

传统贵族 没落

井田制土崩瓦解

小农经济逐渐确立

(土地私有、以户生产)

分封、宗法制瓦解

社会大变革:

贵族政治逐渐瓦解→封建制度逐渐建立

西

周

二、经济发展与变法运动

◎考古出土的春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

材料三:据已知的统计资料,山东、河北、山西、河南、辽宁、陕西、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西等省、自治区的数十个地点,都有战国时期的铁农具出土。

——李发林《战国秦汉考古》

材料四 :河南新郑的战国铸铁作坊遗址出土陶范300余件,其中铁农具范占60%以上,出土铁农具200多件,占全部铁器的63.5%。广西平乐银山岭战国墓出土的181件铁器中,177件为生产工具,仅锄即多达89件。

——据李亚光《战国农业史纲》

◎都江堰

农业与水利工程

工商业:手工业分工更加细密,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市。不少私营工商业主聚集了大量钱财,有的富比王侯。

◎流行与春秋战国时期的各国货币

◎现藏于河北博物院的“错金银四龙四风铜方案座”

材料五:在经济比较发达的诸侯国……夺权后的地主阶级,随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断壮大。……边远地区的秦楚燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大与贵族对立,必然导致政治上的一场重大变革。这种变革,就是各国的变法运动。

社会大变革:

贵族政治逐渐瓦解→封建制度逐渐建立

(二) 变法运动

(齐)邹忌改革

(魏)李悝变法

(韩)申不害变法

(秦)商鞅变法

(楚)吴起变法

(赵)赵武灵王改革

(燕)乐毅改革

1. 各国变法

2. 商鞅变法

方面 具体措施

政治 建立县制,由国君直接派官吏治理

废除贵族的世袭特权

改革户籍制度,加强对人民的管理

严明法度,禁止私斗

经济 废除井田制,允许土地自由买卖

鼓励耕织,生产粮食布帛多的人可免除徭役

统一度量衡

军事 鼓励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

(1) 时间:

公元前356年

(2) 内容:

(3) 意义:

①顺应了历史潮流,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

为什么春秋战国时期出现了百家争鸣?

思考

材料六:凡诸子,百八十九家,四千三百二十四篇。……皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方。是以九家之术,蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,辟如水火,相灭亦相生也……“

——《汉书·艺文志》

三、百家争鸣

社会存在决定社会意识

唯物史观

一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

为什么春秋战国时期出现了百家争鸣?

思考

三、百家争鸣

(一)背景

社会大变革:贵族政治逐渐瓦解→封建制度逐渐建立

(1)经济:

(2)政治:

(3)阶级:

(4)文化:

生产力发展,井田制崩溃,封建经济形成和发展。

周王室衰微,分封制崩溃,诸侯纷争。

士阶层活跃和受重用。

学术下移,私学兴起。

铁器和牛耕的推广

生产力发展

社会大变革

思想文化空前发展

生产力发展

阶级关系

政治制度

奴隶制瓦解

封建制确立

原理:一定的文化是一定社会的政治和经济的反映,同时又影响和作用于一定社会的政治和经济。(社会存在决定社会意识)

三、百家争鸣

(二) 主要流派和代表

结合表格概括诸子百家的思想

学派 代表人物 代表阶层 主张

儒 孔子

孟子

荀子

道 老子

庄子

阴阳家 邹衍

墨家 墨子

法家 韩非

孔子,名丘,字仲尼,春秋晚期鲁国人。孔子是中国古代著名的思想家、教育家、政治理论家,开创了私人讲学的风气,是儒家学派的创始人。曾受业于老子,带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易传》《春秋》。他的言行载于《论语》一书。

(三)孔 子

1.孔子的生平

(三)孔 子

2.孔子的思想

思想核心:

“仁”

樊迟问仁。子曰:“爱人” 。

曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。 ”

子曰:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

——关爱他人

(三)孔 子

2.孔子的思想

政治思想:

1.推行“仁政”,为政以德。

2.克己复礼,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。

(三)孔 子

2.孔子的思想

教育思想:

在众多的孔门弟子中,既有世家大族的贵族子弟,也有家境贫寒的平民百姓,甚至还有弟子曾经为盗,因此,在孔子看来,教育的对象是不分高低贵贱的,应一视同仁。

有教无类

其他教育思想:

因材施教、学思结合、教学相长等

(四)孟 子(儒家)

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

水性无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

——《孟子·告子上》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

——《孟子·滕文公下》

“仁政”(核心)

民本思想

性善论

义利观(先义后利,舍生取义)

(五)荀 子(儒家)

从天而颂之,孰与制天命而用之。

——《荀子·天论》

人之性恶,其善者伪也。

——《荀子·性恶》

由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。

——《荀子·富国》

唯物思想

天人观

性恶论

礼法并施

老子,也称老聃,传说姓李,名耳,春秋晚期楚国人,曾做过东周典藏史官,道家学派创始人。主要思想体现在《老子》(又称《道德经》)中。

(六)老 子

1.老子的生平

2.老子的思想

哲学思想:

朴素的唯物论、朴素的辩证法。

(六)老 子

2.老子的思想

政治思想:

无为而治

老子认为“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”,而且强调“无为无不为”。

(七)庄 子(道家)

哲学观点——“齐物”

天 人 观——“天与人不相胜”

人生态度——“逍遥”

(八)墨 子(墨家)

兼爱、非攻、节用、节葬、尚力、尚贤

(九)韩 非(法家)

法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权的国家;

今必胜古,主张变法革新

(十)孙 武(兵家)

知己知彼,百战不殆;

创造了一套完整的军事理论体系

(十一)邹衍(阴阳家)

五行说、五德终始说

3.3 百家争鸣

学派 代表人物 代表阶层 主张

儒 孔子 没落贵族 1、核心:“仁”

2、政治:以德治民、克己复礼

3、教育:有教无类、兴办私学

4、性相近

孟子 仁政、民贵君轻(民本思想)、性善论

荀子 “仁义”、 “礼法并施”、君舟民水、性恶论

道 老子 没落贵族 1、政治:小国寡民、无为而治

2、哲学:“道法自然”的朴素唯物观

“对立统一”的朴素辩证法

3、史观:倒退到原始社会

庄子 逍遥自由

阴阳家 邹衍 相生相胜

墨家 墨子 下层平民 兼爱、非攻、节俭、尚贤

法家 韩非 新兴地主 以法治国、提出专制主义中央集权理论(权、术、势)、主张改革

【课堂探究】百家争鸣的历史意义:

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、

政治家改革图治的理论武器。

百家争鸣形成了中国的传统文化体系,是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国思想文化发展的基础。

三、百家争鸣

课堂小结

政治变革:

经济发展:

思想解放:

春秋战国时期

王室衰微,分封宗法制破坏

诸侯争霸,兼并战争频繁

民族融合,华夏民族壮大

各国变法,推动社会转型

铁犁牛耕使用,生产力进步

井田制瓦解,私有制建立

百家争鸣,丰富传统文化

变

因

果

“国之大事,在祀与戎。”

——《左传》

“国将兴,听于民;国将亡,听于神。”

——《左传》

第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

目 录

CONTENT

课程标准

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性;

2.了解老子、孔子学说;

3.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

一、 列国纷争与华夏认同

二、经济发展与变法运动

三、百家争鸣

时空坐标

平王东迁

一、列国纷争与华夏认同

春秋列国形势图

(一)春 秋

1.起止时间:

2.起始标志:

3.时代特点:

4.春秋五霸:

公元前770年—公元前476年

平王东迁

争霸

齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践(另一说:齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王)

一、列国纷争与华夏认同

战国形势图

(二)战 国

1.起止时间:

2.起始标志:

3.时代特点:

4.战国七雄:

公元前475年—公元前221年

三家分晋、田氏代齐

兼并

齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

一、列国纷争与华夏认同

(三) 权力下移

西周:礼乐征伐自天子出

材料一:天子适诸候曰巡狩,诸候朝于天子曰述职。……一不朝,则贬其爵;再不朝,同削其地;三不朝,则六移之。

——《孟子·告子》

材料二:(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。

——摘自《左传》

春秋:礼乐征伐自诸侯出

战国:礼乐征伐自大夫出

传统等级制度走向瓦解

一、列国纷争与华夏认同

(四) 华夏认同

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进而自称为华夏族

进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族

一、列国纷争与华夏认同

一、列国纷争与华夏认同

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进而自称为华夏族

华夏认同

民族大融合

进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族

(四) 华夏认同

战国时期的局部兼并

春秋时期各地诸侯割据

齐

晋

楚

吴

越

齐

晋

宋

楚

秦

东周时期为什么会“礼崩乐坏”列国纷争?

思考

唯物史观

马克思发现了人类历史的发展规律:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。

——恩格斯《在马克思墓前的讲话》

经济基础决定上层建筑

西周的经济基础是什么?

农业

(1)基本土地制度:井田制

(2)农具:

主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少

1. 生产力发展

唯物史观

二、经济发展与变法运动

(一) 经济发展

唯物史观

2. 经济基础决定上层建筑

上层建筑

井田制

(土地国有、集体生产)

分封、宗法制

生产力及经济基础

木石骨农具

铁犁牛耕

农业发展

水利工程

春 秋

战 国

公田不治

(井田制)

私田开拓

新兴地主 兴起

佃农、自耕农

传统贵族 没落

井田制土崩瓦解

小农经济逐渐确立

(土地私有、以户生产)

分封、宗法制瓦解

社会大变革:

贵族政治逐渐瓦解→封建制度逐渐建立

西

周

二、经济发展与变法运动

◎考古出土的春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

材料三:据已知的统计资料,山东、河北、山西、河南、辽宁、陕西、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西等省、自治区的数十个地点,都有战国时期的铁农具出土。

——李发林《战国秦汉考古》

材料四 :河南新郑的战国铸铁作坊遗址出土陶范300余件,其中铁农具范占60%以上,出土铁农具200多件,占全部铁器的63.5%。广西平乐银山岭战国墓出土的181件铁器中,177件为生产工具,仅锄即多达89件。

——据李亚光《战国农业史纲》

◎都江堰

农业与水利工程

工商业:手工业分工更加细密,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市。不少私营工商业主聚集了大量钱财,有的富比王侯。

◎流行与春秋战国时期的各国货币

◎现藏于河北博物院的“错金银四龙四风铜方案座”

材料五:在经济比较发达的诸侯国……夺权后的地主阶级,随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断壮大。……边远地区的秦楚燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大与贵族对立,必然导致政治上的一场重大变革。这种变革,就是各国的变法运动。

社会大变革:

贵族政治逐渐瓦解→封建制度逐渐建立

(二) 变法运动

(齐)邹忌改革

(魏)李悝变法

(韩)申不害变法

(秦)商鞅变法

(楚)吴起变法

(赵)赵武灵王改革

(燕)乐毅改革

1. 各国变法

2. 商鞅变法

方面 具体措施

政治 建立县制,由国君直接派官吏治理

废除贵族的世袭特权

改革户籍制度,加强对人民的管理

严明法度,禁止私斗

经济 废除井田制,允许土地自由买卖

鼓励耕织,生产粮食布帛多的人可免除徭役

统一度量衡

军事 鼓励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

(1) 时间:

公元前356年

(2) 内容:

(3) 意义:

①顺应了历史潮流,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

为什么春秋战国时期出现了百家争鸣?

思考

材料六:凡诸子,百八十九家,四千三百二十四篇。……皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方。是以九家之术,蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,辟如水火,相灭亦相生也……“

——《汉书·艺文志》

三、百家争鸣

社会存在决定社会意识

唯物史观

一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

为什么春秋战国时期出现了百家争鸣?

思考

三、百家争鸣

(一)背景

社会大变革:贵族政治逐渐瓦解→封建制度逐渐建立

(1)经济:

(2)政治:

(3)阶级:

(4)文化:

生产力发展,井田制崩溃,封建经济形成和发展。

周王室衰微,分封制崩溃,诸侯纷争。

士阶层活跃和受重用。

学术下移,私学兴起。

铁器和牛耕的推广

生产力发展

社会大变革

思想文化空前发展

生产力发展

阶级关系

政治制度

奴隶制瓦解

封建制确立

原理:一定的文化是一定社会的政治和经济的反映,同时又影响和作用于一定社会的政治和经济。(社会存在决定社会意识)

三、百家争鸣

(二) 主要流派和代表

结合表格概括诸子百家的思想

学派 代表人物 代表阶层 主张

儒 孔子

孟子

荀子

道 老子

庄子

阴阳家 邹衍

墨家 墨子

法家 韩非

孔子,名丘,字仲尼,春秋晚期鲁国人。孔子是中国古代著名的思想家、教育家、政治理论家,开创了私人讲学的风气,是儒家学派的创始人。曾受业于老子,带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易传》《春秋》。他的言行载于《论语》一书。

(三)孔 子

1.孔子的生平

(三)孔 子

2.孔子的思想

思想核心:

“仁”

樊迟问仁。子曰:“爱人” 。

曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。 ”

子曰:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

——关爱他人

(三)孔 子

2.孔子的思想

政治思想:

1.推行“仁政”,为政以德。

2.克己复礼,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。

(三)孔 子

2.孔子的思想

教育思想:

在众多的孔门弟子中,既有世家大族的贵族子弟,也有家境贫寒的平民百姓,甚至还有弟子曾经为盗,因此,在孔子看来,教育的对象是不分高低贵贱的,应一视同仁。

有教无类

其他教育思想:

因材施教、学思结合、教学相长等

(四)孟 子(儒家)

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

水性无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

——《孟子·告子上》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

——《孟子·滕文公下》

“仁政”(核心)

民本思想

性善论

义利观(先义后利,舍生取义)

(五)荀 子(儒家)

从天而颂之,孰与制天命而用之。

——《荀子·天论》

人之性恶,其善者伪也。

——《荀子·性恶》

由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。

——《荀子·富国》

唯物思想

天人观

性恶论

礼法并施

老子,也称老聃,传说姓李,名耳,春秋晚期楚国人,曾做过东周典藏史官,道家学派创始人。主要思想体现在《老子》(又称《道德经》)中。

(六)老 子

1.老子的生平

2.老子的思想

哲学思想:

朴素的唯物论、朴素的辩证法。

(六)老 子

2.老子的思想

政治思想:

无为而治

老子认为“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”,而且强调“无为无不为”。

(七)庄 子(道家)

哲学观点——“齐物”

天 人 观——“天与人不相胜”

人生态度——“逍遥”

(八)墨 子(墨家)

兼爱、非攻、节用、节葬、尚力、尚贤

(九)韩 非(法家)

法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权的国家;

今必胜古,主张变法革新

(十)孙 武(兵家)

知己知彼,百战不殆;

创造了一套完整的军事理论体系

(十一)邹衍(阴阳家)

五行说、五德终始说

3.3 百家争鸣

学派 代表人物 代表阶层 主张

儒 孔子 没落贵族 1、核心:“仁”

2、政治:以德治民、克己复礼

3、教育:有教无类、兴办私学

4、性相近

孟子 仁政、民贵君轻(民本思想)、性善论

荀子 “仁义”、 “礼法并施”、君舟民水、性恶论

道 老子 没落贵族 1、政治:小国寡民、无为而治

2、哲学:“道法自然”的朴素唯物观

“对立统一”的朴素辩证法

3、史观:倒退到原始社会

庄子 逍遥自由

阴阳家 邹衍 相生相胜

墨家 墨子 下层平民 兼爱、非攻、节俭、尚贤

法家 韩非 新兴地主 以法治国、提出专制主义中央集权理论(权、术、势)、主张改革

【课堂探究】百家争鸣的历史意义:

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、

政治家改革图治的理论武器。

百家争鸣形成了中国的传统文化体系,是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国思想文化发展的基础。

三、百家争鸣

课堂小结

政治变革:

经济发展:

思想解放:

春秋战国时期

王室衰微,分封宗法制破坏

诸侯争霸,兼并战争频繁

民族融合,华夏民族壮大

各国变法,推动社会转型

铁犁牛耕使用,生产力进步

井田制瓦解,私有制建立

百家争鸣,丰富传统文化

变

因

果

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进