人教版(2019)高中生物选修2生物与环境3.3生态系统的物质循环章节综合必刷题(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中生物选修2生物与环境3.3生态系统的物质循环章节综合必刷题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-03 19:50:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

3.3生态系统的物质循环

一、单选题

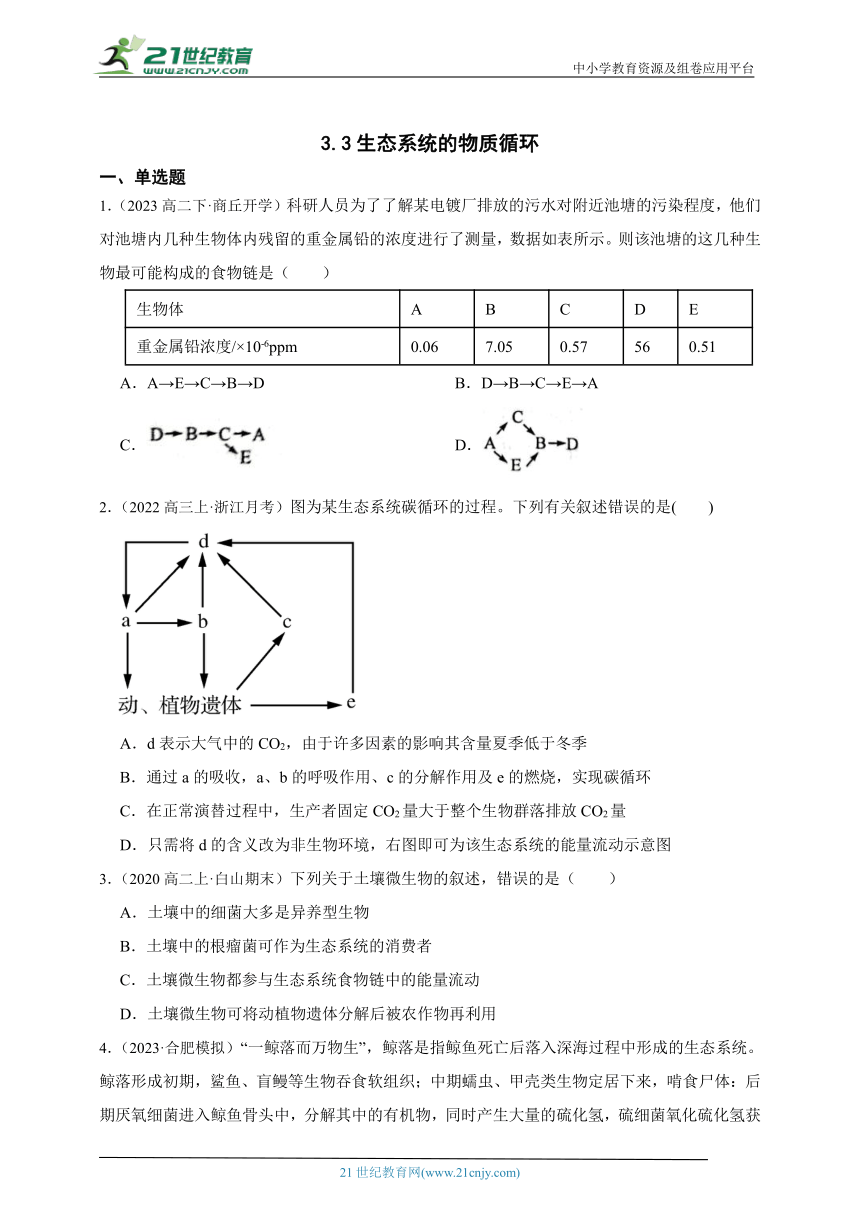

1.(2023高二下·商丘开学)科研人员为了了解某电镀厂排放的污水对附近池塘的污染程度,他们对池塘内几种生物体内残留的重金属铅的浓度进行了测量,数据如表所示。则该池塘的这几种生物最可能构成的食物链是( )

生物体 A B C D E

重金属铅浓度/×10-6ppm 0.06 7.05 0.57 56 0.51

A.A→E→C→B→D B.D→B→C→E→A

C. D.

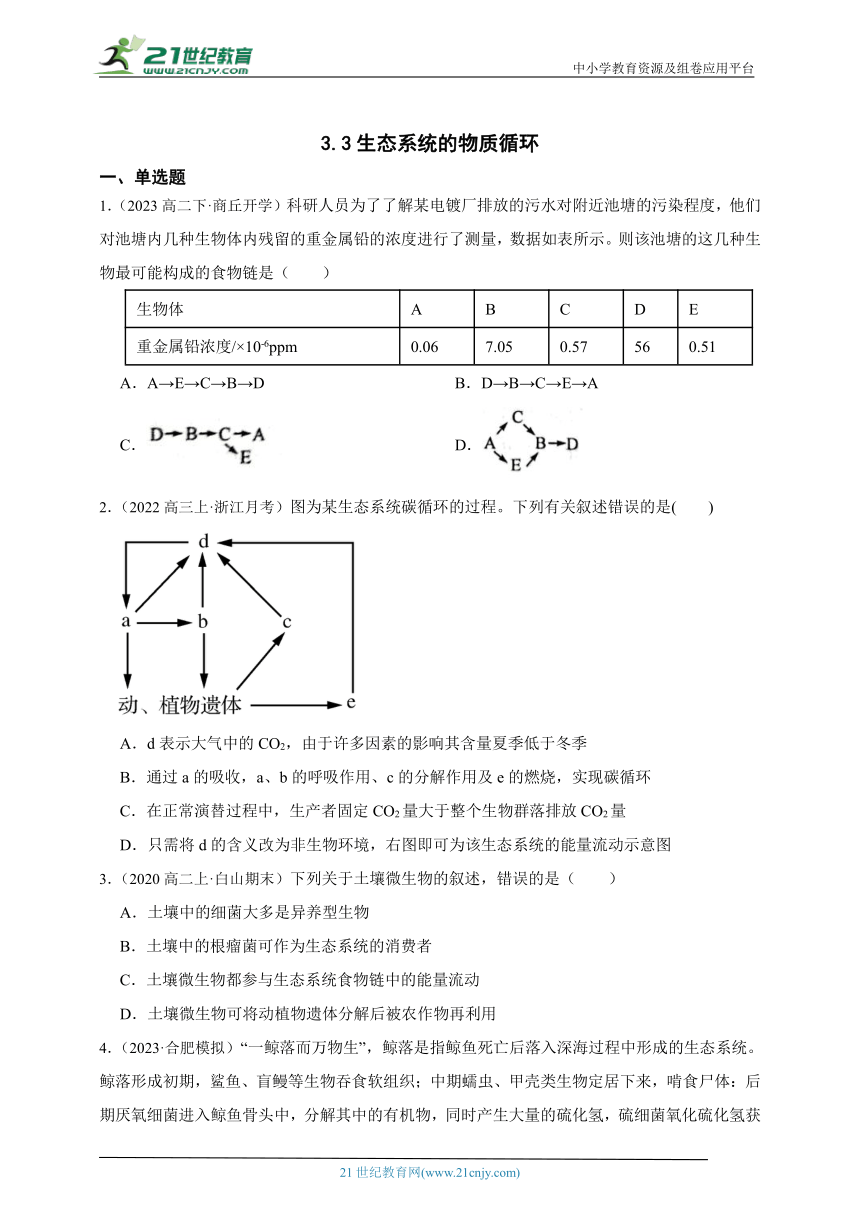

2.(2022高三上·浙江月考)图为某生态系统碳循环的过程。下列有关叙述错误的是( )

A.d表示大气中的CO2,由于许多因素的影响其含量夏季低于冬季

B.通过a的吸收,a、b的呼吸作用、c的分解作用及e的燃烧,实现碳循环

C.在正常演替过程中,生产者固定CO2量大于整个生物群落排放CO2量

D.只需将d的含义改为非生物环境,右图即可为该生态系统的能量流动示意图

3.(2020高二上·白山期末)下列关于土壤微生物的叙述,错误的是( )

A.土壤中的细菌大多是异养型生物

B.土壤中的根瘤菌可作为生态系统的消费者

C.土壤微生物都参与生态系统食物链中的能量流动

D.土壤微生物可将动植物遗体分解后被农作物再利用

4.(2023·合肥模拟)“一鲸落而万物生”,鲸落是指鲸鱼死亡后落入深海过程中形成的生态系统。鲸落形成初期,鲨鱼、盲鳗等生物吞食软组织;中期蠕虫、甲壳类生物定居下来,啃食尸体:后期厌氧细菌进入鲸鱼骨头中,分解其中的有机物,同时产生大量的硫化氢,硫细菌氧化硫化氢获得能量合成有机物。下列叙述正确的是( )

A.鲸落的形成说明生态系统中物质和能量可以自给自足

B.厌氧细菌和硫细菌都是依赖于有机物生存的分解者

C.鲸落生态系统中各物种的生态位不存在重叠现象

D.鲸落的形成对生态系统中碳、硫等物质循环起到促进作用

5.(2021高一下·郑州期末)下图为某生态系统碳循环示意图,相关描述正确的是( )

A.图中A表示大气中的CO2库

B.物质循环中的“物质”指的是组成生物体的各种化合物

C.处于第二营养级的生物有B、E

D.碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

6.(2023高二下·龙川期中)图甲是内蒙鄂尔多斯大草原生态系统中碳循环模式图,图乙是该草原生态系统中部分生物种群之间形成的食物网模型。下列说法正确的是( )

A.图甲中缺少的碳流动方向是b→a,c→a

B.图甲中的b对应图乙中的Ⅱ

C.图乙只缺少生态系统组成分中的分解者

D.调在结果显示,一段时间内种群I和V同化的总能量分别为a和b.则此时种群Ⅳ同化的能量最多为(a-5b)/25

7.(2023·湖北模拟)莹蚊的幼虫生活在水中。为了防治蝇蚊,人们在某湖泊长期喷洒杀虫剂DDT。该杀虫剂在生物体内很难降解,使用初期效果显著,后期效果下降,停用后检测该湖泊水体和几种生物体内的DDT浓度,结果如表所示。下列叙述正确的是( )

检测对象 水 A B C D

DDT浓度(μg/kg) 0.02 15.5 16.1 0.1 0.53

A.表中数据表明DDT存在生物富集现象,所列生物中C所处营养级最低

B.DDT进入环境便参与生态系统的物质循环,其循环过程与碳循环过程相同

C.该湖泊生态系统的结构是指群落和非生物环境

D.DDT的使用导致莹蚊幼虫产生抗药性突变

8.(2022高二下·大庆开学考)下列有关自然生态系统的叙述正确的是( )

A.能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落与非生物环境之间循环往返

B.物质和能量均可循环利用

C.能量只能在食物链中流动

D.能量金字塔和数量金字塔均可倒置

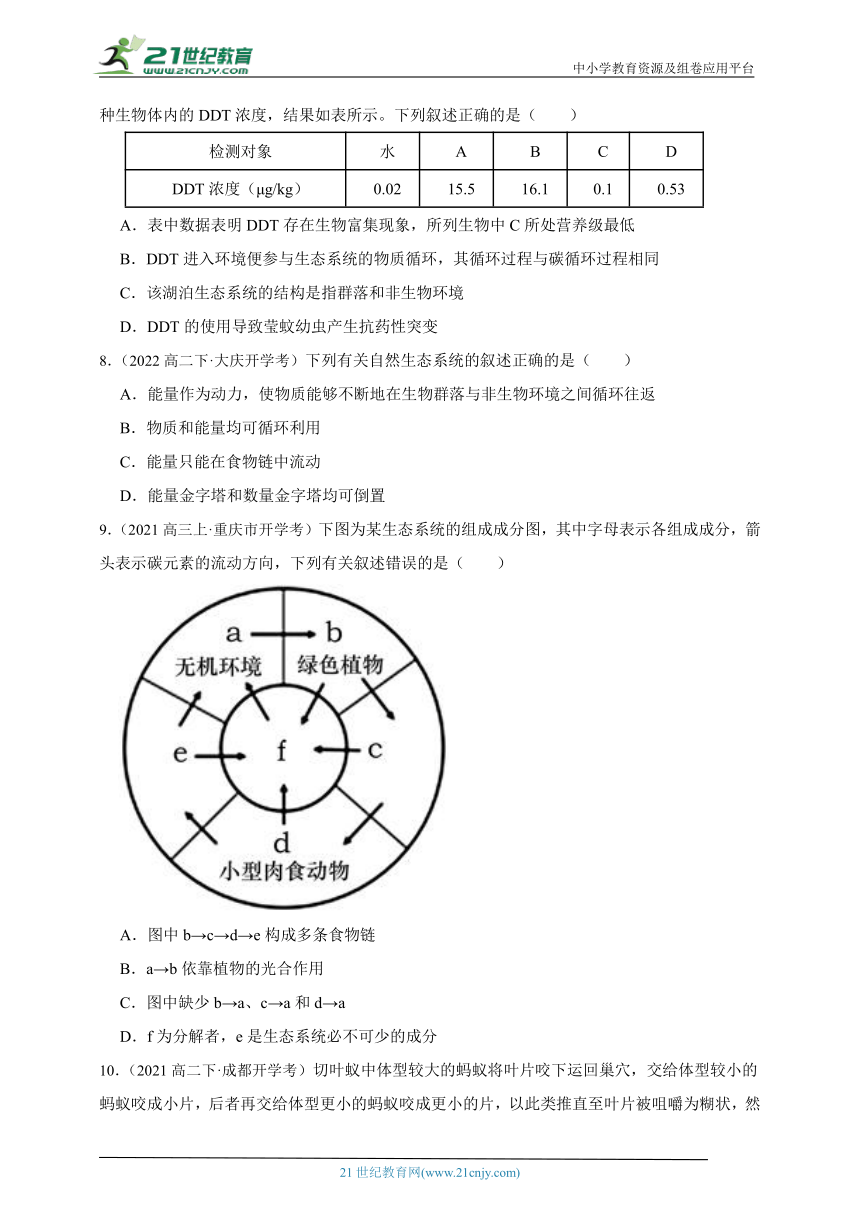

9.(2021高三上·重庆市开学考)下图为某生态系统的组成成分图,其中字母表示各组成成分,箭头表示碳元素的流动方向,下列有关叙述错误的是( )

A.图中b→c→d→e构成多条食物链

B.a→b依靠植物的光合作用

C.图中缺少b→a、c→a和d→a

D.f为分解者,e是生态系统必不可少的成分

10.(2021高二下·成都开学考)切叶蚁中体型较大的蚂蚁将叶片咬下运回巢穴,交给体型较小的蚂蚁咬成小片,后者再交给体型更小的蚂蚁咬成更小的片,以此类推直至叶片被咀嚼为糊状,然后切叶蚁将叶糊平铺在巢穴中“养殖”真菌。真菌可以分解叶片中坚韧的组织,切叶蚁则以真菌为食。切叶蚁体表覆盖一层链霉菌,该菌可抑制本巢穴真菌寄生物的大量繁殖。由此能得出的推论是( )

A.“植物→真菌→切叶蚁”构成一条捕食食物链

B.体型大小不同的切叶蚁间存在互利共生的关系

C.该生态系统的各种生物组分之间完成能量流动和物质循环

D.蚂蚁能长期控制巢内真菌寄生物是共同(协同)进化的结果

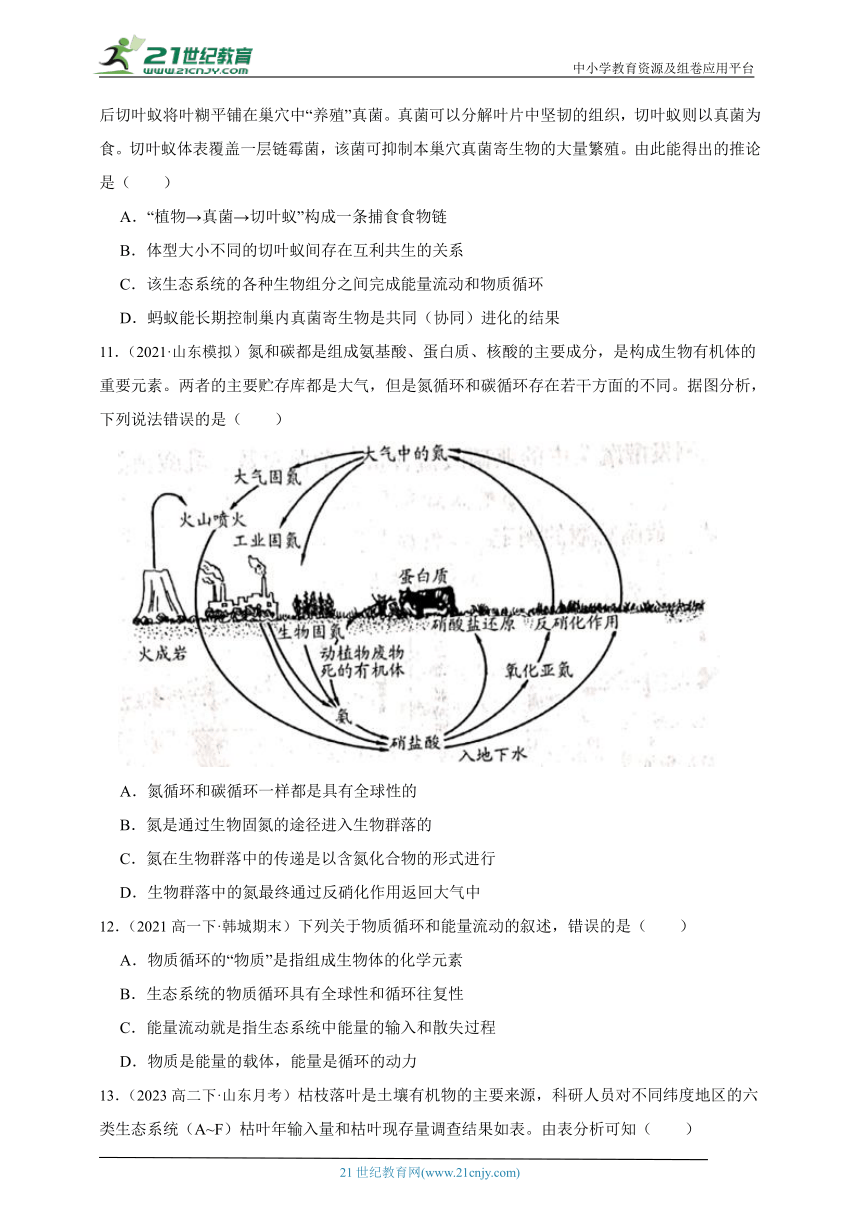

11.(2021·山东模拟)氮和碳都是组成氨基酸、蛋白质、核酸的主要成分,是构成生物有机体的重要元素。两者的主要贮存库都是大气,但是氮循环和碳循环存在若干方面的不同。据图分析,下列说法错误的是( )

A.氮循环和碳循环一样都是具有全球性的

B.氮是通过生物固氮的途径进入生物群落的

C.氮在生物群落中的传递是以含氮化合物的形式进行

D.生物群落中的氮最终通过反硝化作用返回大气中

12.(2021高一下·韩城期末)下列关于物质循环和能量流动的叙述,错误的是( )

A.物质循环的“物质”是指组成生物体的化学元素

B.生态系统的物质循环具有全球性和循环往复性

C.能量流动就是指生态系统中能量的输入和散失过程

D.物质是能量的载体,能量是循环的动力

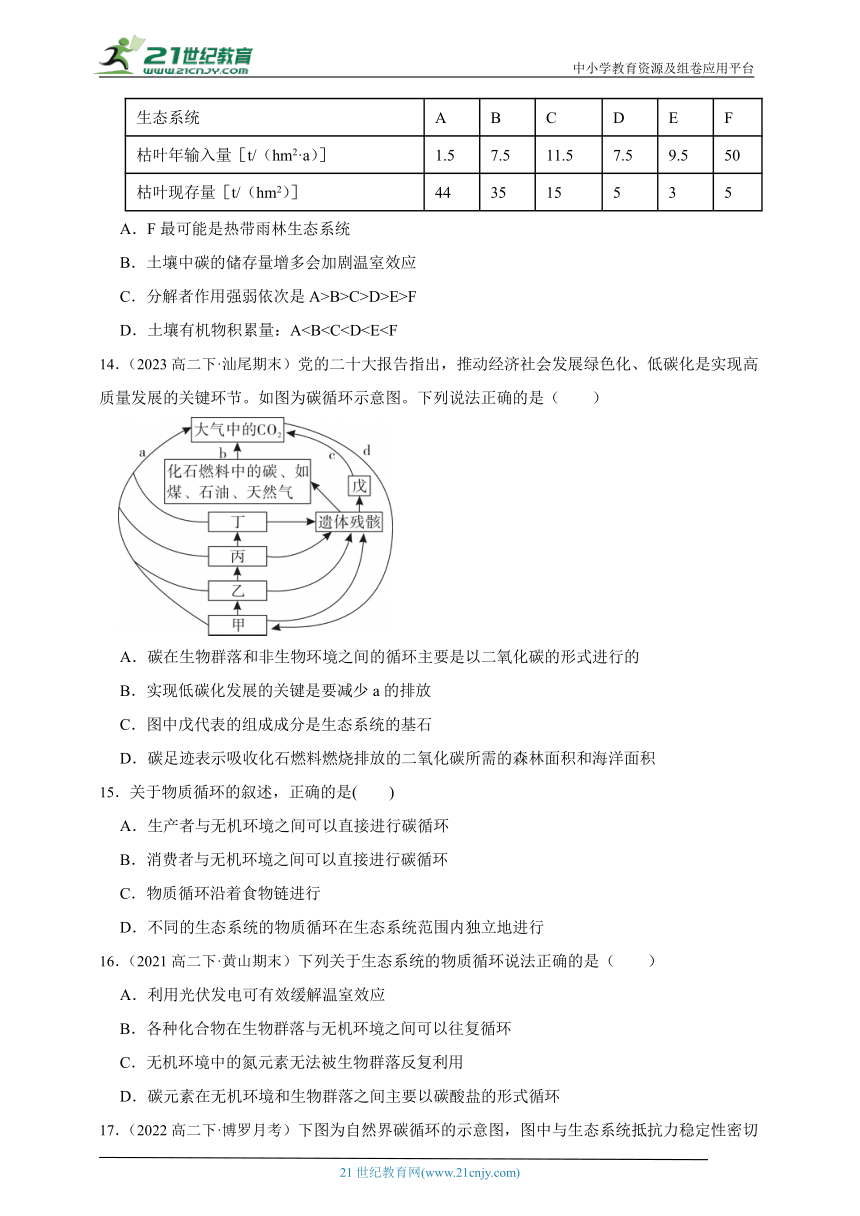

13.(2023高二下·山东月考)枯枝落叶是土壤有机物的主要来源,科研人员对不同纬度地区的六类生态系统(A~F)枯叶年输入量和枯叶现存量调查结果如表。由表分析可知( )

生态系统 A B C D E F

枯叶年输入量[t/(hm2·a)] 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 50

枯叶现存量[t/(hm2)] 44 35 15 5 3 5

A.F最可能是热带雨林生态系统

B.土壤中碳的储存量增多会加剧温室效应

C.分解者作用强弱依次是A>B>C>D>E>F

D.土壤有机物积累量:A14.(2023高二下·汕尾期末)党的二十大报告指出,推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。如图为碳循环示意图。下列说法正确的是( )

A.碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的

B.实现低碳化发展的关键是要减少a的排放

C.图中戊代表的组成成分是生态系统的基石

D.碳足迹表示吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳所需的森林面积和海洋面积

15.关于物质循环的叙述,正确的是( )

A.生产者与无机环境之间可以直接进行碳循环

B.消费者与无机环境之间可以直接进行碳循环

C.物质循环沿着食物链进行

D.不同的生态系统的物质循环在生态系统范围内独立地进行

16.(2021高二下·黄山期末)下列关于生态系统的物质循环说法正确的是( )

A.利用光伏发电可有效缓解温室效应

B.各种化合物在生物群落与无机环境之间可以往复循环

C.无机环境中的氮元素无法被生物群落反复利用

D.碳元素在无机环境和生物群落之间主要以碳酸盐的形式循环

17.(2022高二下·博罗月考)下图为自然界碳循环的示意图,图中与生态系统抵抗力稳定性密切相关的标号为( )

A.②③ B.④ C.⑥ D.⑤⑦

18.(2023高二下·杭州期中)如图是生态系统能量流动图解,其中A~E表示生态系统中的各成分,①-⑨表示能量,箭头表示能量流动情况,不考虑营养级中未利用的能量。下列叙述错误的是( )

A.图中可以表示化学能的有②③⑥⑦⑧

B.营养级A到营养级B的传递效率为:②/(①+②+⑥)×100%

C.营养级C用于生长繁殖的能量为③与⑧的差值

D.若用此图表示碳循环过程,则应去掉太阳能,补充D→A箭头

19.根据如图所示碳循环的部分过程进行的有关分析,不正确的是( )

A.参与①过程的生物包括生产者、消费者和分解者

B.②过程增强后①过程随之增强,故不能通过增强②减少大气中的CO2

C.生物群落内部碳循环的形式是含碳的有机物

D.人类减少对③的依赖是当前缓解温室效应的重要措施

20.气候变化与生态系统的碳循环密切相关。下表所示为A、B两个不同时期陆地生态系统与大气环境的碳交换情况。下列相关叙述错误的是( )

时期 碳吸收量/(kg C·a-1) 碳释放量/(kg C·a-1)

A 1.20×1014 1.20×1014

B 1.20×1014 1.26×1014

A.生态系统中碳的吸收主要通过光合作用实现,碳的释放主要通过生物的呼吸作用实现

B.如果碳释放量远远大于碳吸收量,会引起温室效应

C.生态系统在B时期属于增长阶段,A时期属于稳定阶段

D.B时期大量植树造林可以使碳的吸收量和释放量趋于平衡

21.下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述,正确的是( )

A.富营养化水体出现蓝细菌水华的现象,可以说明能量流动的特点

B.一只狼捕食了一只兔子,则这只兔子中约有10%~20%的能量流入狼的体内

C.生态系统中能量的初始来源主要是太阳能

D.食物链中初级消费者数量越多,次级消费者能够获得的能量一定就越少

22.(2021高二上·农安期末)下图是一个农业生态系统模式图,关于该系统的叙述,错误的是( )

A.沼气池中的微生物是该生态系统的分解者

B.微生物也能利用农作物通过光合作用储存的能量

C.沼渣、沼液作为肥料还田,使能量能够循环利用

D.多途径利用农作物可提高该生态系统的能量利用率

23.(2021高二下·安康期末)下列关于生态系统中能量流动和物质循环的叙述,错误的是( )

A.任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充

B.生产者和分解者的部分生理活动是完成物质循环的重要环节

C.生态系统的物质循环指的是CO2或有机物等物质的循环

D.研究生态系统的能量流动可以帮助人们合理地调整能量流动关系

24.下图是碳循环示意图,序号代表不同碳传递过程,字母表示生态系统的成分。下列叙述错误的是( )

A.图中的C可以是动物或微生物

B.①中碳吸收量与②③⑤中碳释放量相等

C.①-⑥过程中碳不是都以CO2的形式传递

D.绿色低碳出行降低了⑥中碳排放量

25.(2020高二上·白山期末)如果一个生态系统有四种生物,并构成一条食物链,在某一时间分别测得这四种生物(甲、乙、丙、丁)所含有机物的总量如图所示。下列说法错误的是( )

A.在该生态系统中,丙生物的能量只流向甲

B.四种生物的能量关系反映了生态系统能量流动的特点

C.甲的数量发生变化,会影响乙、丙、丁的环境容纳量

D.乙与丁之间可能存在相互的信息传递,可维持它们之间的相对稳定

二、实验探究题

26.(2021高三上·韶关期中)科研人员在对某湖泊生态系统进行研究后,绘制了该生态系统的食物网,如图所示。回答下列问题:

(1)该湖泊生态系统的基础成分是 。该湖泊生态系统的食物网由多条食物链交织而成,其反映的生物的种间关系有 。

(2)为了解该湖泊生态系统淤泥中的底栖动物能否满足河蟹的需要,科研人员采用 法来调查某底栖动物的种群密度,并以此计算出河蟹的环境容纳量。由于上游排污,该湖泊水体富营养化,使草鱼数量增多,这是否增大了草鱼种群的环境容纳量,说明理由: 。

(3)采用半开放式水箱养鱼(非土著鱼类)增加了该湖泊生态系统中 的复杂性,从而增加了生态系统中 的速率。

27.某课外实验小组欲探究生态系统中的碳循环。下列是该小组制订的实验方案,请你帮助加以完善。

( 1 )实验目的:探究生态系统中的碳循环。

( 2 )实验原理:将一种动物和一种植物放在一个密闭的系统中,用pH试纸测定此系统所发生的二氧化碳浓度的变化来探究碳的转化情况。

( 3 )实验材料和用具:试管架、4支试管、铝箔4张、光源、若干只大小差不多的田螺、若干基本相同的金鱼藻、50 mL量筒、去氯的自来水、pH试纸。

( 4 )实验步骤:

第一步:取4支相同的试管,加入等量的去氯的自来水,并编号1、2、3、4。

第二步:1号试管什么都不加,作为对照。2号试管加入适量的田螺,3号试管加入适量的金鱼藻,4号试管 。

第三步:测定每支试管中的pH后用双层铝箔将试管口封住。

第四步:将试管放在 。

( 5 )实验结果:1号试管pH无变化,2号试管的pH ,3号试管的pH上升,4号试管的pH 。

( 6 )实验结论:碳在无机环境、生产者和消费者之间通过光合作用和呼吸作用进行转化。

三、综合题

28.(2023高二下·焦作开学考)马尾松是我国的常见树种,其适应能力强,耐干旱、瘠薄,是荒山绿化造林的主要树种。湿地松是我国的引入种,其适应性强、生长快、木材用途广,是南方主要的造林树种之一。研究人员选择密度和林龄相似的马尾松与湿地松人工林样地,测定生物量(某一时刻单位面积内动物、植物等生物的总重量)、估算生产力(单位时间、单位空间内自养生物的生产量),得到下图结果。回答下列问题:

(1)种植马尾松和湿地松进行荒山造林,该过程中群落发生了 演替,与发生在裸岩上的演替不同,这种演替方式具有 (答出两点)等特点。

(2)马尾松种群生物量增长最快是在第 年林龄期间。植树造林前期, 的生长速度较快,判断理由是 。

(3)研究人员进一步测量两种树不同器官中N、P、K、Ca、Mg五种养分的积累量和分配比例,得到下图结果。

从物质循环角度考虑,大量种植 并采伐利用容易造成土壤贫瘠,理由是 。

29.(2022高三下·浙江开学考)研究小组对某水产养殖水库的生态系统进行调查,该生态系统的部分食物网如图1所示,其中某食物链上能量流动关系如图2所示(字母表示能量值,单位:J/m2·a)。

回答下列问题:

(1)鲢鱼和鳙鱼主要在表水层和中间水层活动,乌鳢主要活动在中下层,这种现象反映了群落的 结构,其分层活动的主要原因是 。

(2)已知乌鳢对鳙鱼和鲢鱼的捕食概率相同,鲢鱼的主要食物是浮游植物。为了提高经济效益,水库逐步用鳙鱼取代鲢鱼,一段时间后水库出现水华现象(浮游植物大量繁殖),结合图1分析,其原因可能是 ,浮游植物种群密度上升。乌鳢的总同化量远大于c,其原因是 。

(3)在捕鱼季之前对鳙鱼进行生物量调查,从理论上来说,其生物量是调查时刻前 的积累量,但实际值往往低于理论值。结合图2分析,其原因是 。捕鱼季之后,鳙鱼的生物量明显较少,减少部分主要是该生态系统的 ,即该系统对系统外部的物质输出。

30.(2022高二下·辽宁开学考)阅读材料回答下列小题

材料:人类活动在不断改变地球的生物化学循环,其中最主要的原因是大气中的CO2不断攀升。研究大气CO2浓度升高对农业生产和生态环境的影响,为应对未来高CO2浓度的环境条件下,提前采取必要的措施提供参考。大气CO2浓度的升高会影响到水体中藻类的生长,水环境中碳循环的部分过程如图所示。回答下列问题:

(1)藻类在生态系统的组成成分中属于 ,在生态系统中的作用是 。

(2)图示生物群落中的碳元素可通过 形式返回无机碳系统,碳循环具有 特点。

(3)绿藻、褐藻、红藻分别分布于水体表层、中层、深层,从群落结构的角度分析这种分布的意义是 。

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【解答】有毒物质沿食物链逐级积累,所处营养级级别越低的生物有毒物质积累越少,所处营养级级别越高的生物有毒物质积累越多,从表格中可以看出,各种生物体内残留的重金属铅浓度(×10-6ppm)从少到多依次是A(0.06)、E(0.51)、C(0.57)、B(7.05)、D(56)。其中E和C的重金属铅浓度差不多,可能所处营养级相同,因此这几种生物最可能构成的食物链是,ABC错误,D正确。

故答案为:D。

【分析】重金属会沿食物链和食物网在生物体内富集,营养级越高的生物体内重金属浓度的相对值越高,但不会通过食物链回到非生物环境,但可以通过分解者的分解作用再回归到非生物环境。

2.【答案】D

【解析】【解答】d表示大气中的CO2,夏天光合作用相对较强,光合作用消耗二氧化碳,故其含量低于冬季,A正确;通过a生产者的光合作用固定、a生产者、b消费者的呼吸、c分解者的分解作用及e化石燃料的燃烧,实现碳循环,B正确;正常的演替过程中,群落不断发展,光合速率大于呼吸速率,故生产者固定CO2量大于整个生物群落排放CO2量,C正确;能量是单向流动、逐级递减的,不能循环的,故把d改为非生物环境也不能表示能量流动过程,还应该去掉d→a、→e→d的箭头,加上光→a的箭头,D错误。故答案为:D。

【分析】1、生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

2、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。研究此生态系统能量流动的意义是调整能量流动关系,使能量持续高效流向对人类最有益的部分。

3.【答案】C

【解析】【解答】A、土壤中的细菌大多是异养型生物,只有少数(如硝化细菌等)为自养型,A正确;

B、土壤中与大豆共生的根瘤菌可作为生态系统的消费者,B正确;

C、土壤微生物主要是分解者,不进入食物链,不参与生态系统食物链中的能量流动,C错误;

D、动植物遗体经土壤微生物分解后产生的无机盐和二氧化碳等物质可被农作物吸收再利用,D正确。

故答案为:C。

【分析】 1、土壤中的细菌大多是异养型生物,需要直接或者间接利用生产者固定到有机物的能量,进行生存;

2、消费者(异养生物),主要有植食性动物、肉食性动物和杂食性动物等;寄生动物(蛔虫) 等;

3、分解者,主要是细菌、真菌、还有腐生生活的动物(蚯蚓)等。

4.【答案】D

【解析】【解答】A、生态系统中的能量逐级递减,不能自给自足,A错误;

B、根据“硫细菌氧化硫化氢获得能量合成有机物”,可知硫细菌是化能合成的自养型菌体,B错误;

C、不同物种的食物和栖息空间可能部分相同,生态位可能出现重叠现象,C错误;

D、鲸落中的多种分解者可将鲸鱼的尸体快速分解,因此鲸落的形成对生态系统中碳、硫等物质循环起到促进作用,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、能量流动是指生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。能量流动的特点:①单向流动,②逐级递减。

2、一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。

5.【答案】D

【解析】【解答】A、A表示生产者体内的有机物,C才是无机环境大气中的二氧化碳库,A错误;

B、物质循环强调的是组成生物体的各种元素能够在生物群落与无机环境之间往复循环,B错误;

C、第二营养级是指初级消费者B,C是次级消费者,属于第三营养级,C错误;

D、碳以CO2的形式在生物群落与无机环境之间循环,而在生物群落内部是以含碳有机物的形式进行流动,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

2、由图可知:A为生产者体内的有机物,B为初级消费者体内的有机物,C为大气中CO2库,D为次级消费者体内的有机物,E代表分解者体内的有机物。

6.【答案】D

【解析】【解答】据图分析,图甲中a是无机环境,b是生产者,c是初级消费者,d是次级消费者,e是三级消费者,f是分解者。图乙中Ⅰ是生产者,Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ属于初级消费者,Ⅳ属于次级消费者。

A、b生产者会进行呼吸作用向无机环境中释放二氧化碳,c、d都会进行呼吸作用向无机环境中释放二氧化碳,所以图甲中缺少的碳流动方向是b→a,c→a,d→a,A错误;

B、图甲中的b对应图乙中的Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ,B错误;

C、图乙中缺少生态系统组成分中的非生物的物质和能量、分解者,C错误 ;

D、如果种群Ⅰ同化的总能量为a,V同化总能量为b,要让Ⅳ同化的能量最多,则能量传递效率要按20%来计算。V从Ⅰ处获得的同化量为b,则至少消耗Ⅰ的能量为b÷20%=5b。Ⅳ从Ⅰ剩下的能量中获得的最多能量为:(a-5b)×20%×20%= (a-5b)/25,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。能量流动特点是:单向流动,逐级递减。

2、组成生物体的C、H、O、N、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。物质循环特点是:循环性,全球性。

7.【答案】A

【解析】【解答】A、由于DDT很难分解,因此会随着食物链的延长而逐渐在最高营养级积累增加,B含有DDT的量最多,可能是最高营养级,所列生物中C所处营养级最低,A正确;

B、碳循环是元素在生物群落和无机环境之间循环往复,由于DDT很难分解,因此会随着食物链的延长而逐渐在最高营养级积累增加,而其循环过程与碳循环过程不相同,B错误;

C、该湖泊生态系统的结构是指组成生态系统的成分(包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者)和营养结构(食物链和食物网),C错误;

D、莹蚊幼虫本身就存在抗药性突变,DDT只是对抗药性突变起选择作用,D错误。

故答案为:A。

【分析】1、生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,组成成分又包括非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者,营养结构就是指食物链和食物网。

2、生物富集是指生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象,这些难以降解的化合物可被植物吸收,然后沿着食物链逐渐在生物体内聚集,最终会积累在食物链的顶端。

8.【答案】A

【解析】【解答】A、物质是能量的载体,如大气中的CO2转变为生物群落中的有机物,再经过呼吸作用变成CO2回到大气中,完成碳循环,A正确;

B、能量不能循环利用,B错误;

C、能量能在食物链/食物网中流动,C错误;

D、自然生态系统,能量金字塔不可能倒置,D错误。

故答案为:A。

【分析】能量流动、物质循环和信息传递的区别与联系

项目 能量流动 物质循环 信息传递

特点 单向流动、逐级递减 循环流动、反复利用 往往是双向的

范围 生态系统中各营养级 生物圈 生物之间,生物与环境之间

途径 食物链和食物网 多种

地位 生态系统的动力 生态系统的基础 决定能量流动和物质循环的方向和状态

联系 同时进行,相互依存,不可分割,形成统一整体

9.【答案】D

【解析】【解答】A、由于每个营养级都有多种生物,因此图中b、c、d、e生物可以组成多条食物链,A正确;

B、a→b表示碳从无机环境进入生物群落,该过程主要依靠植物的光合作用,B正确;

C、由于各生物都会呼吸释放二氧化碳,因此图中缺少b→a、c→a和d→a,C正确;

D、f为分解者,主要是腐生的真菌和细菌,此外还有少数动物,如蚯蚓等,是生态系统必不可少的成分,但e作为消费者,不是生态细胞必不可少的成分,D错误。

故答案为:D。

【分析】判断碳循环模式图中的组成成分:首先找“双箭头”:双箭头两端为生产者和非生物环境中的CO2;其次判断分解者,分解者除了一个箭头指向无机环境外,其他箭头都指进来。

10.【答案】D

【解析】【解答】A、真菌是分解者,在捕食食物链中不能出现分解者,所以“植物→真菌→切叶蚁”不能构成一条捕食食物链,A错误;

B、互利共生关系描述的是不同生物之间的关系,而体型大小不同的切叶蚁是同一个物种,B错误;

C、该生态系统各种生物组分之间仅能体现部分能量流动和物质循环,但不能完成能量流动和物质循环,C错误;

D、蚂蚁能长期控制巢内真菌寄生物是共同(协同)进化的结果,D正确。

故答案为:D。

【分析】捕食食物链中不涉及分解者,互利共生是种间关系,体型大小不同的切叶蚁是同种生物,物质循环和能量流动需要在完整的生态系统中才能完成。生物与生物之间可以完成协同进化。

11.【答案】B

【解析】【解答】A、C、H、O、N等元素的物质循环都具有全球性,A正确;

B、由图可知,大气中的氮经过多种途径转变为氨,然后转变为硝酸盐,再经还原才能进入生物群落,B错误;

C、氮在生物群落中以含氮有机物(比如蛋白质)的形式经食物链或腐食链传递,C正确;

D、由图可知,进入大气中的氮是通过反硝化作用的途径进入的,D正确。

故答案为:B。

【分析】 1、物质循环具有全球性、反复利用等特点。

2、图中氮循环可以表示为①大气中的氮→大气固氮、工业固氮、生物固氮、动植物遗体残骸的氮等→氨→硝酸盐→硝酸盐还原→生物群落(例如图中的有机物蛋白质)→动植物遗体残骸的氮→氨→……;②大气中的氮→大气固氮、工业固氮、生物固氮、动植物遗体残骸的氮等→氨→硝酸盐→氧化亚氨入地下水→反硝化作用→大气中的氮→…… 。

12.【答案】C

【解析】【解答】A、生态系统物质循环所指的物质是组成生物体的C、H、0、N、P、S等化学元素,A正确;

B、生态系统的物质循环具有全球性(生物地球化学循环)和循环往复的特点,B正确;

C、生态系统的能量流动是指能量的输入、传递、转化和散失过程,C错误;

D、物质循环的过程中伴随能量流动,即物质是能量的载体,且能量为物质循环提供动力,D正确。

故答案为:C。

【分析】能量流动和物质循环的关系:物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。在生态系统中,组成生物体的化学元素在生物群落和无机环境之间循环,物质循环具有全球性、循环性。

13.【答案】A

【解析】【解答】A、F枯叶年输入量最大,枯叶现存量最少,说明微生物代谢旺盛,分解作用强烈,最可能是热带雨林生态系统,A正确;

B、土壤中碳的储存量增多,大气中CO2减少,会减弱温室效应,B错误;

C、枯叶年输入量与枯叶现存量间的差值科反映分解者作用强弱,F最强,A最弱,C错误;

D、枯叶现存量可反映有机物的积累量,最大的应为A,D错误。

故答案为:A。

【分析】1、碳中和是指一个国家在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现正负抵消,达到二氧化碳相对的零排放。碳中和的主要途径有:植树造林增加绿色植被、采取节能低碳生活方式、创新二氧化碳转化为碳燃料的技术等。

2、根据枯叶输入量远大于枯叶现存量,土壤中有机物积累量最少的生态系统是热带雨林,这是因为枯叶被分解者分解后又迅速被植物吸收,土壤中养分贮存很少。

14.【答案】A

【解析】【解答】A、碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的,A正确;

B、观察图示,b是化石燃料燃烧产生的二氧化碳进入大气,那么要实现低碳化发展的关键是要改变能源结构,减少温室气体的排放,即减少b的排放,B错误;

C、图中戊分解遗体残骸中的有机物,代表分解者,是生态系统的关键成分,生产者才是生态系统的基石,C错误;

D、碳足迹指的是由企业机构、活动、产品或个人引起的温室气体排放的集合,即除去海洋对碳的吸收量后,吸收化石燃料排放的二氧化碳等所需的森林面积,D错误。

故答案为:A。

【分析】组成生物体的碳元素,在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的碳循环。其在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的,在生物群落之间是以含碳有机物的形式进行。

15.【答案】A

【解析】【解答】消费者体内的碳能通过呼吸作用进入无机环境,但无机环境中的碳不能直接进入消费者体内。

【分析】1、碳循环是指碳元素在自然界的循环状态,生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳,经光合作用转化为葡萄糖,并放出氧气;

2、在生态系统中大多数的细菌、真菌能把动物、植物的遗体、遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,这些腐生的细菌、真菌是生态系统中的分解者,促进了生态系统中的物质循环;

3、物质循环是在整个生物圈中进行的,而比生物圈小的任何一个生态系统都不能独立进行物质循环。

16.【答案】A

【解析】【解答】A、利用光伏发电可有效缓解燃烧煤炭等发电造成的温室效应,A正确;

B、生态系统的物质循环指的是各种元素在生物群落与无机环境之间往复循环,B错误;

C、无机环境中的氮元素元素可通过化能合成作用等途径被生物群落反复利用,C错误;

D、碳元素在无机环境和生物群落之间主要以CO2的形式循环,D错误。故答案为:A。

【分析】1、生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

2、陆地生态系统氨循环的主要环节是:生物体内有机氮的合成、氨化作用、硝化作用、反硝化作用和固氮作用:植物吸收土壤中的铵盐和硝酸盐,进而将这些无机氮同化成植物体内的蛋白质等有机氮。动物直接或间接以植物为食物,将植物体内的有机氮同化成动物体内的有机氮,这一过程为生物体内有机氮的合成。动植物的遗体、排出物和残落物中的有机氮被微生物分解后形成氮,这一过程是氨化作用。在有氧的条件下,土壤中的氨或铵盐在硝化细菌的作用下最终氧化成硝酸盐,这一过程叫做硝化作用。氨化作用和硝化作用产生的无机氮,都能被植物吸收利用。在氧气不足的条件下,土壤中的硝酸盐被反硝化细菌等多种微生物还原成亚硝酸盐,并且进一步还原成分子态氮,分子态氮则返回到大气中,这一过程被称作反硝化作用。由于微生物的活动,土壤已成为氨循环中最活跃的区域。

17.【答案】B

【解析】【解答】生态系统自我调节能力的大小取决于其营养结构的复杂程度。生态系统的营养结构是指食物链和食物网,即题图示中的④。

故答案为:B。

【分析】生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

18.【答案】C

【解析】【解答】A是生产者,B是初级消费者、C是次级消费者,D是呼吸作用散失的热量,E是分解者。

A、 ②③是不同营养级直接同化的能量,属于化学能,⑥⑦⑧属于生产者,初级消费者,次级消费者的遗传残骸,也属于化学能,A正确;

B、相邻两营养级间的能量传递效率=(下一营养级同化的能量/上一营养级同化的能量)x100%,所以 营养级A到营养级B的传递效率为:②/(①+②+⑥)×100% ,B正确;

C、营养级C用于生长繁殖的能量为 ③与⑧和⑤的差,C错误;

D、若用此图表示碳循环过程,则应去掉太阳能,补充D→A箭头,表示CO2 通过光合作用被生产者固定下来,D错误;

故答案为:C

【分析】生态系统能量流动示意图:

能量流动的分析

①输入:源头:太阳能;流经生态系统总能量:生产者固定的太阳能总量。

②传递:途径:食物链和食物网;形式:有机物中的化学能。

③转化:太阳能→有机物中的化学能→热能。

④散失:形式:最终以热能形式散失;过程:呼吸作用。

⑤摄入量=同化量+粪便量。

⑥在各营养级中,能量的几个去路(同化量的去路):通过呼吸作用以热能形式散失;被下一营养级生物利用;被分解者利用;未被利用。

19.【答案】B

【解析】【解答】生物群落由生产者、消费者和分解者组成,它们通过呼吸作用(分解作用)分解有机物,释放CO2进入无机环境。生活中可以通过植树造林、退耕还林(草)等途径增强植物的光合作用,固定CO2,减少生物群落排放到大气中的CO2量。碳在生物体内(生物群落内)主要以含碳有机物的形式存在。目前,化石燃料的燃烧是导致大气中CO2含量急剧上升的主要原因,因此,可以通过减少化石燃料的燃烧缓解温室效应。

【分析】碳元素在生物群落与无机环境之间以二氧化碳的形式循环,在生物群落内部以有机物的形式循环。 根据题意和图示分析可知:①表示生物群落中的有机碳通过生物的呼吸作用返还到大气中;②表示大气中的二氧化碳通过光合作用和化能合成作用进入生物群落;③表示化石燃料的燃烧。据此答题。

20.【答案】C

【解析】【解答】B时期碳吸收量小于碳释放量,生态系统处于衰退状态。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的物质循环:在生态系统中,组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落回到无机环境的循环过程。

(1)物质:是指构成生物体的各种化学元素;

(2)范围:生物圈;

(3)过程:是指基本元素在生物群落与无机环境间往返出现;

(4)循环通道:食物链和食物网;

(5)特点:全球性、循环出现、反复利用。

2、从表格分析发现:A生态系统中碳吸收量与碳释放量相等,所以此生态系统维持相对稳定的状态;B生态系统中碳吸收量小于碳释放量,故B生态系统中CO2的量越来越多,必然导致温室效应的产生。

21.【答案】C

【解析】【解答】富营养化水体出现蓝细菌水华的现象,可以说明物质循环的特点,A错误;

能量传递效率中的10%~20%指的是营养级与营养级之间的传递效率,不是个体与个体之间的,B错误;

生态系统中能量的初始来源主要是太阳能,也可以是化学能,C正确;

食物链中的初级消费者越多,其总能量越多,又因为能量在相邻两个营养级之间的传递效率是不变的,所以捕食它们的次级消费者获得的能量越高,D错误。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的物质循环:在生态系统中,组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落回到无机环境的循环过程。

(1)物质:是指构成生物体的各种化学元素;

(2)范围:生物圈;

(3)过程:是指基本元素在生物群落与无机环境间往返出现;

(4)循环通道:食物链和食物网;

(5)特点:全球性、循环出现、反复利用。

2、生态系统的能量流动:(1)源头:太阳能。(2)流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能总量。(3)传递途径:食物链和食物网。(4)散失途径:通过呼吸作用以热能的形式散失。(5)特点:单向流动,逐级递减。

3、物质循环和能量流动的联系:①两者同时进行,彼此相互依存,不可分割;②能量的固定、储存、转移、释放,都离不开物质的合成和分解等过程;③物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量是推动物质循环的动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。

22.【答案】C

【解析】【解答】A.该生态系统中农作物是生产者,家畜和人为消费者,沼气池中的微生物是分解者,A不符合题意;

B.根据图示农作物秸秆放入沼气池,微生物可以分解农作物秸秆利用农作物通过光合作用储存的能量,B不符合题意;

C.沼渣、沼液作为肥料还田,使物质能够循环利用,能量不能循环利用,C符合题意;

D.多途径利用农作物可提高该生态系统的能量利用率,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】生态系统的组成成分:生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。生产者是自养生物,主要是绿色植物。消费者是动物,包括植食性动物、肉食性动物、杂食性动物和寄生动物等。分解者是能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,主要是细菌和真菌。

23.【答案】C

【解析】【解答】A、由于能量流动是逐级递减的,所以任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以维持生态系统的正常功能,A正确;

B、生产者的光合作用或化能合成作用使物质从无机环境进入生物群落,生产者和分解者的呼吸作用可以使物质由生物群落进入无机环境,实现了物质循环,B正确;

C、生态系统的物质循环指的是某些元素的循环,而不是化合物的循环,C错误;

D、研究生态系统能量流动,可以帮助人们合理地调整生态系统能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分,D正确。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的能量流动:(1)源头:太阳能。(2)流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能总量。(3)传递途径:食物链和食物网。(4)散失途径:通过呼吸作用以热能的形式散失。(5)特点:单向流动,逐级递减。

2、生态系统的物质循环:组成生物体的化学元素都不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落与非生物环境之间不断循环。

3、生态系统组成成分: ①生产者:合成有机物,储存能量;为消费者提供食物和栖息场所。 ②消费者:加快物质循环,帮助植物传粉和传播种子。③分解者:将有机物分解成无机物,供生产者重新利用。④非生物的物质和能量:光、水、空气、无机盐等。

24.【答案】B

【解析】【解答】A、图中AB都有一个箭头指向C,其也有一个箭头指向大气,则C是分解者,可以是动物或微生物,A正确;

B、A与大气之间双向联系,A指向B,则A是生产者,B是消费者,①表示生产者的光合作用或者化能合成作用,③表示消费者的呼吸作用,⑤表示分解者的呼吸作用,⑥表示化石燃料的燃烧,因此①中碳吸收量大于③⑤⑥中碳释放量,还有一部分通过②生产者的呼吸作用消耗了,B错误;

C、碳在生物群落中以有机物的形式传递,④过程是B捕食A,以有机物的形式传递碳,除此之外以CO2的形式传递,C正确;

D、绿色低碳出行可以降低二氧化碳的释放,降低⑥中化石燃料的燃烧释放的二氧化碳,D正确。

故答案为:B。

【分析】生态系统的组成成分包含非生物的能量、生产者、消费者和分解者,它们之间的联系建构的关系图分析各成分时,突破口就是找到双向箭头,如图A与大气之间双向联系,A指向B,则A是生产者,B是消费者,图中AB都有一个箭头指向C,其也有一个箭头指向大气,则C是分解者,因此①表示生产者的光合作用或者化能合成作用,②表示生产者的呼吸作用,③表示消费者的呼吸作用,④过程是B捕食A,⑤表示分解者的呼吸作用,⑥表示化石燃料的燃烧。

25.【答案】A

【解析】【解答】A、在该生态系统中,丙生物的能量既可以流向甲,也有可能流向乙和丁,A错误

B、甲、乙、丙、丁这四种生物的能量关系能反应生态系统能量流动的特点,单向流动,逐级递减,B正确;

C、甲的数量增加或减少,进而会影响甲的上一级营养级丙的数量,也会影响下一营养级乙、丁的数量,进而影响环境容纳量,C正确;

D、乙是丁的上一营养级,可能存在捕食关系,故乙和丁之间可能存在相互的信息传递,来维持它们之间的相对稳定,D正确。

故答案为:A。

【分析】题目中,丙的有机物总量明显高于其他物种,若存在捕食关系,推测丙被其他生物捕食,此时丙生物的能量可以沿食物链传递给其他生物,且能量传递时,单向传递,逐级递减。由于四种生物存在同一环境,由于食物、空间、捕食关系、竞争关系等因素,若一种生物数量变化,可能其他生物数量随之改变。由于乙和丁有机物数量接近,二者营养级接近,可以存在信息传递,使种群数量达到一定相对稳定的状态。

26.【答案】(1)水草等生产者(或生产者);捕食、竞争

(2)样方;不是;环境容纳量是生态系统不受破坏的情况下,一定空间中所能容纳的某个种群数量的最大值。水体富营养化使食物增多而导致的种群数量增多可能是暂时的

(3)营养结构(食物链和食物网);物质转化和能量流动

【解析】【解答】(1)生态系统的基础成分是生产者,生产者为消费者和分解者提供了有机物和能量。该湖泊生态系统的食物网由多条食物链交织而成,其中小型鱼类与底栖动物之间是捕食关系,虾类与底栖动物之间是捕食关系,河蟹与底栖动物之间是捕食关系,而小型鱼类、虾类、河蟹都以底栖动物为食,因此三者之间的关系是竞争,则该生态系统反应的种间关系有捕食与竞争。

(2)底栖动物的活动范围不大,因此可以采用样方法来调查某底栖动物的种群密度,并以此计算出河蟹的环境容纳量。由于上游排污,该湖泊水体富营养化,使草鱼数量增多,这并不能增大草鱼种群的环境容纳量,因为环境容纳量是生态系统不受破坏的情况下,一定空间中所能容纳的某个种群数量的最大值,而水体富营养化使食物增多而导致的种群数量增多可能是暂时的。

(3)采用半开放式水箱养鱼,增加了营养结构(食物链和食物网)的复杂性,从而增加了生态系统中物质转化和能量流动的速率。

【分析】1、生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。

2、在食物网中,两种生物之间的种间关系有可能出现不同概念上的重合,两者之间既存在捕食关系,又存在种间竞争关系;食物网的复杂程度主要取决于有食物联系的生物种类,而并非取决于生物数量。

3、调查植物和活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度常采用样方法,调查活动能力强、活动范围大的动物的种群密度常采用标志重捕法。

4、环境容纳量不等于种群能达到的最大数量:环境容纳量是指环境所能维持的种群的最大数量;种群能达到的最大数量是种群在某一时间点出现的最大值,这个值存在的时间很短。

27.【答案】加入等量的田螺和等量的金鱼藻;较强的光源下照射;下降;无变化

【解析】【解答】光合作用消耗二氧化碳,呼吸作用产生二氧化碳,因此两者均可引起溶液pH的变化。根据提供的实验材料和1~3号试管的设置可判断4号试管应同时加入田螺和金鱼藻。2号试管中田螺呼吸作用产生的二氧化碳溶于水中引起溶液的pH降低;3号试管内金鱼藻消耗二氧化碳引起溶液的pH升高;4号试管中同时加入等量的田螺和等量的金鱼藻,因此试管内的二氧化碳浓度可能不发生变化,或基本不变。

【分析】1、生物实验应遵循的原则:(1)单一变量原则,(2)对照原则,(3)可重复原则,(4)科学性原则。

2、实验的自变量是指由人为因素改变的变量,因变量是指由自变量变化引起的变量,其他变量属于无关变量。

3、设计相关实验时,应该先根据实验目的分析出实验的自变量、因变量和无关变量,然后按照实验设计的对照原则和单一变量的原则设计实验思路。

28.【答案】(1)次生;原有土壤条件基本保留,演替的速度更快,演替过程中经历的阶段相对较少等

(2)20;湿地松;图中显示湿地松能在较短的时间内达到其最大的生物量

(3)湿地松;结合图中的信息可知,湿地松中积累的养分多,且更多得积累在干材中,且干材是要被采伐利用的部分,且其中的养分要从生态系统中移出。

【解析】【解答】(1)种植马尾松和湿地松进行荒山造林,该过程中发生的群落演替属于次生演替,因为在荒山上有土壤条件,与发生在裸岩上的演替(次生演替)不同,该演替的特点表现为起始条件更好,原有土壤条件基本保留,演替的速度更快,演替过程中经历的阶段相对较少等。

(2)结合图示可以看出,马尾松种群生物量增长最快是在第20年林龄期间,因为此时曲线上对应的点的切线斜率最大。植树造林前期,湿地松的生长速度较快,因为图中显示湿地松能在较短的时间内达到其最大的生物量。

(3)结合图中的信息可知,湿地松中积累的养分多,且更多得积累在干材中,而且干材是要被采伐利用的部分,其中的养分要从生态系统中移出,因此,从物质循环角度考虑,大量种植湿地松并采伐利用容易造成土壤贫瘠。

【分析】初生演替:是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替.初生演替的一般过程是裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

次生演替:原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替.次生演替的一般过程是草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

29.【答案】(1)垂直;食物和栖息地

(2)鳙鱼主要取食浮游动物,浮游动物对浮游植物取食量下降;乌鳢还取食其他生物

(3)次级生产量或净生产量;鳙鱼的能量还有部分流向分解者和乌鳢;有效贡献

【解析】【解答】(1)由题干可知,鲢鱼、鳙鱼和乌鳢在水中的分布具有明显的分层现象,这种现象反映了群落的垂直结构。

决定动物分层活动的主要原因是食物和栖息地,动物的分层会随着植物的分层而分层。

(2)水库逐步用鳙鱼取代鲢鱼,说明水库在不存在鲢鱼(鲢鱼能使浮游植物的量减少),存在大量的鳙鱼,而一段时间后水库出现水华现象(浮游植物大量繁殖),说明鳙鱼主要取食浮游动物,浮游动物对浮游植物取食量下降,导致浮游植物种群密度上升,出现水华。

c表示乌鳢通过取食鳙鱼获得的同化量,乌鳢的总同化量远大于c,说明乌鳢除了取食鳙鱼还取食其他生物。

(3)某生物在某一调查时刻前的次级生产量或净生产量的积累量就是其生物量。

由图2可知,理论上鳙鱼的生物量除了储存在鳙鱼体内的,还有部分流向分解者和乌鳢,而实际测到的生物量只有储存在鳙鱼体内的,因此调查得到的生物量实际值往往低于理论值。

捕鱼季之后,鳙鱼的数量减少,则鳙鱼的生物量明显较少,减少部分主要是该生态系统的有效贡献,即该系统对系统外部的物质输出。

【分析】1、群落的空间结构: (1)垂直结构:①表现:在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象。②影响植物垂直分层的因素:决定植物地上分层的因素有光、温度等,决定地下分层的则是水、无机盐等。③动物的垂直分层:群落中植物垂直分层为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。植物的垂直分层现象决定了动物垂直分层现象。 (2)水平结构:①表现:在水平方向上生物常呈镶嵌分布。②影响因素:地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人和动物的影响等。

2、次级生产量:在单位时间和单位面积内异养生物利用现成有机物而生产出来的有机物质。

3、营养级摄入能量的摄入量=同化量+粪便量。同化量=呼吸消耗的能量+用于生长发育和繁殖等生命活动的能量=呼吸消耗的能量+流向下一营养级+未被利用+流向分解者的能量。

30.【答案】(1)生产者;通过光合作用,把太阳能固定在它们所制造的有机物中

(2)CO2、CO32-、HCO3-;物质循环往复运动、全球性

(3)显著提高了群落对阳光等环境资源的利用能力

【解析】【解答】(1)藻类能进行光合作用制造有机物,在生态系统的组成成分中属于生产者。生产者在生态系统中的作用是通过光合作用,把太阳能固定在它们所制造的有机物中,是生态系统的基石。

(2)分析图示可知,该生物群落中的碳元素可通过CO2、CO32-、HCO3 -形式返回无机碳系统,故可知碳循环具有循环往复运动、全球性的特点。

(3)绿藻、褐藻、红藻分布于不同水层,主要影响因素是光质不同,这种垂直结构可以显著提高群落对阳光等环境资源的利用能力。

【分析】1、生态系统的组成成分:

(1)生产者:包括光合自养型生物和化能自养型生物,能够合成有机物储存能量,并为消费者提供食物和栖息场所。

(2)消费者:包括大多数动物、寄生植物、寄生细菌等,能够加快物质循环,帮助植物传粉和传播种子。

(3)分解者:包括腐生细菌和真菌、腐生动物,将有机物分解成无机物,供生产者重新利用。

(4)非生物的物质和能量:光、水、空气、无机盐等。

2、碳在生物群落与非生物环境之间主要以二氧化碳形式进行循环,在生物群落内部以含碳有机物形式传递。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

3.3生态系统的物质循环

一、单选题

1.(2023高二下·商丘开学)科研人员为了了解某电镀厂排放的污水对附近池塘的污染程度,他们对池塘内几种生物体内残留的重金属铅的浓度进行了测量,数据如表所示。则该池塘的这几种生物最可能构成的食物链是( )

生物体 A B C D E

重金属铅浓度/×10-6ppm 0.06 7.05 0.57 56 0.51

A.A→E→C→B→D B.D→B→C→E→A

C. D.

2.(2022高三上·浙江月考)图为某生态系统碳循环的过程。下列有关叙述错误的是( )

A.d表示大气中的CO2,由于许多因素的影响其含量夏季低于冬季

B.通过a的吸收,a、b的呼吸作用、c的分解作用及e的燃烧,实现碳循环

C.在正常演替过程中,生产者固定CO2量大于整个生物群落排放CO2量

D.只需将d的含义改为非生物环境,右图即可为该生态系统的能量流动示意图

3.(2020高二上·白山期末)下列关于土壤微生物的叙述,错误的是( )

A.土壤中的细菌大多是异养型生物

B.土壤中的根瘤菌可作为生态系统的消费者

C.土壤微生物都参与生态系统食物链中的能量流动

D.土壤微生物可将动植物遗体分解后被农作物再利用

4.(2023·合肥模拟)“一鲸落而万物生”,鲸落是指鲸鱼死亡后落入深海过程中形成的生态系统。鲸落形成初期,鲨鱼、盲鳗等生物吞食软组织;中期蠕虫、甲壳类生物定居下来,啃食尸体:后期厌氧细菌进入鲸鱼骨头中,分解其中的有机物,同时产生大量的硫化氢,硫细菌氧化硫化氢获得能量合成有机物。下列叙述正确的是( )

A.鲸落的形成说明生态系统中物质和能量可以自给自足

B.厌氧细菌和硫细菌都是依赖于有机物生存的分解者

C.鲸落生态系统中各物种的生态位不存在重叠现象

D.鲸落的形成对生态系统中碳、硫等物质循环起到促进作用

5.(2021高一下·郑州期末)下图为某生态系统碳循环示意图,相关描述正确的是( )

A.图中A表示大气中的CO2库

B.物质循环中的“物质”指的是组成生物体的各种化合物

C.处于第二营养级的生物有B、E

D.碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

6.(2023高二下·龙川期中)图甲是内蒙鄂尔多斯大草原生态系统中碳循环模式图,图乙是该草原生态系统中部分生物种群之间形成的食物网模型。下列说法正确的是( )

A.图甲中缺少的碳流动方向是b→a,c→a

B.图甲中的b对应图乙中的Ⅱ

C.图乙只缺少生态系统组成分中的分解者

D.调在结果显示,一段时间内种群I和V同化的总能量分别为a和b.则此时种群Ⅳ同化的能量最多为(a-5b)/25

7.(2023·湖北模拟)莹蚊的幼虫生活在水中。为了防治蝇蚊,人们在某湖泊长期喷洒杀虫剂DDT。该杀虫剂在生物体内很难降解,使用初期效果显著,后期效果下降,停用后检测该湖泊水体和几种生物体内的DDT浓度,结果如表所示。下列叙述正确的是( )

检测对象 水 A B C D

DDT浓度(μg/kg) 0.02 15.5 16.1 0.1 0.53

A.表中数据表明DDT存在生物富集现象,所列生物中C所处营养级最低

B.DDT进入环境便参与生态系统的物质循环,其循环过程与碳循环过程相同

C.该湖泊生态系统的结构是指群落和非生物环境

D.DDT的使用导致莹蚊幼虫产生抗药性突变

8.(2022高二下·大庆开学考)下列有关自然生态系统的叙述正确的是( )

A.能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落与非生物环境之间循环往返

B.物质和能量均可循环利用

C.能量只能在食物链中流动

D.能量金字塔和数量金字塔均可倒置

9.(2021高三上·重庆市开学考)下图为某生态系统的组成成分图,其中字母表示各组成成分,箭头表示碳元素的流动方向,下列有关叙述错误的是( )

A.图中b→c→d→e构成多条食物链

B.a→b依靠植物的光合作用

C.图中缺少b→a、c→a和d→a

D.f为分解者,e是生态系统必不可少的成分

10.(2021高二下·成都开学考)切叶蚁中体型较大的蚂蚁将叶片咬下运回巢穴,交给体型较小的蚂蚁咬成小片,后者再交给体型更小的蚂蚁咬成更小的片,以此类推直至叶片被咀嚼为糊状,然后切叶蚁将叶糊平铺在巢穴中“养殖”真菌。真菌可以分解叶片中坚韧的组织,切叶蚁则以真菌为食。切叶蚁体表覆盖一层链霉菌,该菌可抑制本巢穴真菌寄生物的大量繁殖。由此能得出的推论是( )

A.“植物→真菌→切叶蚁”构成一条捕食食物链

B.体型大小不同的切叶蚁间存在互利共生的关系

C.该生态系统的各种生物组分之间完成能量流动和物质循环

D.蚂蚁能长期控制巢内真菌寄生物是共同(协同)进化的结果

11.(2021·山东模拟)氮和碳都是组成氨基酸、蛋白质、核酸的主要成分,是构成生物有机体的重要元素。两者的主要贮存库都是大气,但是氮循环和碳循环存在若干方面的不同。据图分析,下列说法错误的是( )

A.氮循环和碳循环一样都是具有全球性的

B.氮是通过生物固氮的途径进入生物群落的

C.氮在生物群落中的传递是以含氮化合物的形式进行

D.生物群落中的氮最终通过反硝化作用返回大气中

12.(2021高一下·韩城期末)下列关于物质循环和能量流动的叙述,错误的是( )

A.物质循环的“物质”是指组成生物体的化学元素

B.生态系统的物质循环具有全球性和循环往复性

C.能量流动就是指生态系统中能量的输入和散失过程

D.物质是能量的载体,能量是循环的动力

13.(2023高二下·山东月考)枯枝落叶是土壤有机物的主要来源,科研人员对不同纬度地区的六类生态系统(A~F)枯叶年输入量和枯叶现存量调查结果如表。由表分析可知( )

生态系统 A B C D E F

枯叶年输入量[t/(hm2·a)] 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 50

枯叶现存量[t/(hm2)] 44 35 15 5 3 5

A.F最可能是热带雨林生态系统

B.土壤中碳的储存量增多会加剧温室效应

C.分解者作用强弱依次是A>B>C>D>E>F

D.土壤有机物积累量:A

A.碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的

B.实现低碳化发展的关键是要减少a的排放

C.图中戊代表的组成成分是生态系统的基石

D.碳足迹表示吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳所需的森林面积和海洋面积

15.关于物质循环的叙述,正确的是( )

A.生产者与无机环境之间可以直接进行碳循环

B.消费者与无机环境之间可以直接进行碳循环

C.物质循环沿着食物链进行

D.不同的生态系统的物质循环在生态系统范围内独立地进行

16.(2021高二下·黄山期末)下列关于生态系统的物质循环说法正确的是( )

A.利用光伏发电可有效缓解温室效应

B.各种化合物在生物群落与无机环境之间可以往复循环

C.无机环境中的氮元素无法被生物群落反复利用

D.碳元素在无机环境和生物群落之间主要以碳酸盐的形式循环

17.(2022高二下·博罗月考)下图为自然界碳循环的示意图,图中与生态系统抵抗力稳定性密切相关的标号为( )

A.②③ B.④ C.⑥ D.⑤⑦

18.(2023高二下·杭州期中)如图是生态系统能量流动图解,其中A~E表示生态系统中的各成分,①-⑨表示能量,箭头表示能量流动情况,不考虑营养级中未利用的能量。下列叙述错误的是( )

A.图中可以表示化学能的有②③⑥⑦⑧

B.营养级A到营养级B的传递效率为:②/(①+②+⑥)×100%

C.营养级C用于生长繁殖的能量为③与⑧的差值

D.若用此图表示碳循环过程,则应去掉太阳能,补充D→A箭头

19.根据如图所示碳循环的部分过程进行的有关分析,不正确的是( )

A.参与①过程的生物包括生产者、消费者和分解者

B.②过程增强后①过程随之增强,故不能通过增强②减少大气中的CO2

C.生物群落内部碳循环的形式是含碳的有机物

D.人类减少对③的依赖是当前缓解温室效应的重要措施

20.气候变化与生态系统的碳循环密切相关。下表所示为A、B两个不同时期陆地生态系统与大气环境的碳交换情况。下列相关叙述错误的是( )

时期 碳吸收量/(kg C·a-1) 碳释放量/(kg C·a-1)

A 1.20×1014 1.20×1014

B 1.20×1014 1.26×1014

A.生态系统中碳的吸收主要通过光合作用实现,碳的释放主要通过生物的呼吸作用实现

B.如果碳释放量远远大于碳吸收量,会引起温室效应

C.生态系统在B时期属于增长阶段,A时期属于稳定阶段

D.B时期大量植树造林可以使碳的吸收量和释放量趋于平衡

21.下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述,正确的是( )

A.富营养化水体出现蓝细菌水华的现象,可以说明能量流动的特点

B.一只狼捕食了一只兔子,则这只兔子中约有10%~20%的能量流入狼的体内

C.生态系统中能量的初始来源主要是太阳能

D.食物链中初级消费者数量越多,次级消费者能够获得的能量一定就越少

22.(2021高二上·农安期末)下图是一个农业生态系统模式图,关于该系统的叙述,错误的是( )

A.沼气池中的微生物是该生态系统的分解者

B.微生物也能利用农作物通过光合作用储存的能量

C.沼渣、沼液作为肥料还田,使能量能够循环利用

D.多途径利用农作物可提高该生态系统的能量利用率

23.(2021高二下·安康期末)下列关于生态系统中能量流动和物质循环的叙述,错误的是( )

A.任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充

B.生产者和分解者的部分生理活动是完成物质循环的重要环节

C.生态系统的物质循环指的是CO2或有机物等物质的循环

D.研究生态系统的能量流动可以帮助人们合理地调整能量流动关系

24.下图是碳循环示意图,序号代表不同碳传递过程,字母表示生态系统的成分。下列叙述错误的是( )

A.图中的C可以是动物或微生物

B.①中碳吸收量与②③⑤中碳释放量相等

C.①-⑥过程中碳不是都以CO2的形式传递

D.绿色低碳出行降低了⑥中碳排放量

25.(2020高二上·白山期末)如果一个生态系统有四种生物,并构成一条食物链,在某一时间分别测得这四种生物(甲、乙、丙、丁)所含有机物的总量如图所示。下列说法错误的是( )

A.在该生态系统中,丙生物的能量只流向甲

B.四种生物的能量关系反映了生态系统能量流动的特点

C.甲的数量发生变化,会影响乙、丙、丁的环境容纳量

D.乙与丁之间可能存在相互的信息传递,可维持它们之间的相对稳定

二、实验探究题

26.(2021高三上·韶关期中)科研人员在对某湖泊生态系统进行研究后,绘制了该生态系统的食物网,如图所示。回答下列问题:

(1)该湖泊生态系统的基础成分是 。该湖泊生态系统的食物网由多条食物链交织而成,其反映的生物的种间关系有 。

(2)为了解该湖泊生态系统淤泥中的底栖动物能否满足河蟹的需要,科研人员采用 法来调查某底栖动物的种群密度,并以此计算出河蟹的环境容纳量。由于上游排污,该湖泊水体富营养化,使草鱼数量增多,这是否增大了草鱼种群的环境容纳量,说明理由: 。

(3)采用半开放式水箱养鱼(非土著鱼类)增加了该湖泊生态系统中 的复杂性,从而增加了生态系统中 的速率。

27.某课外实验小组欲探究生态系统中的碳循环。下列是该小组制订的实验方案,请你帮助加以完善。

( 1 )实验目的:探究生态系统中的碳循环。

( 2 )实验原理:将一种动物和一种植物放在一个密闭的系统中,用pH试纸测定此系统所发生的二氧化碳浓度的变化来探究碳的转化情况。

( 3 )实验材料和用具:试管架、4支试管、铝箔4张、光源、若干只大小差不多的田螺、若干基本相同的金鱼藻、50 mL量筒、去氯的自来水、pH试纸。

( 4 )实验步骤:

第一步:取4支相同的试管,加入等量的去氯的自来水,并编号1、2、3、4。

第二步:1号试管什么都不加,作为对照。2号试管加入适量的田螺,3号试管加入适量的金鱼藻,4号试管 。

第三步:测定每支试管中的pH后用双层铝箔将试管口封住。

第四步:将试管放在 。

( 5 )实验结果:1号试管pH无变化,2号试管的pH ,3号试管的pH上升,4号试管的pH 。

( 6 )实验结论:碳在无机环境、生产者和消费者之间通过光合作用和呼吸作用进行转化。

三、综合题

28.(2023高二下·焦作开学考)马尾松是我国的常见树种,其适应能力强,耐干旱、瘠薄,是荒山绿化造林的主要树种。湿地松是我国的引入种,其适应性强、生长快、木材用途广,是南方主要的造林树种之一。研究人员选择密度和林龄相似的马尾松与湿地松人工林样地,测定生物量(某一时刻单位面积内动物、植物等生物的总重量)、估算生产力(单位时间、单位空间内自养生物的生产量),得到下图结果。回答下列问题:

(1)种植马尾松和湿地松进行荒山造林,该过程中群落发生了 演替,与发生在裸岩上的演替不同,这种演替方式具有 (答出两点)等特点。

(2)马尾松种群生物量增长最快是在第 年林龄期间。植树造林前期, 的生长速度较快,判断理由是 。

(3)研究人员进一步测量两种树不同器官中N、P、K、Ca、Mg五种养分的积累量和分配比例,得到下图结果。

从物质循环角度考虑,大量种植 并采伐利用容易造成土壤贫瘠,理由是 。

29.(2022高三下·浙江开学考)研究小组对某水产养殖水库的生态系统进行调查,该生态系统的部分食物网如图1所示,其中某食物链上能量流动关系如图2所示(字母表示能量值,单位:J/m2·a)。

回答下列问题:

(1)鲢鱼和鳙鱼主要在表水层和中间水层活动,乌鳢主要活动在中下层,这种现象反映了群落的 结构,其分层活动的主要原因是 。

(2)已知乌鳢对鳙鱼和鲢鱼的捕食概率相同,鲢鱼的主要食物是浮游植物。为了提高经济效益,水库逐步用鳙鱼取代鲢鱼,一段时间后水库出现水华现象(浮游植物大量繁殖),结合图1分析,其原因可能是 ,浮游植物种群密度上升。乌鳢的总同化量远大于c,其原因是 。

(3)在捕鱼季之前对鳙鱼进行生物量调查,从理论上来说,其生物量是调查时刻前 的积累量,但实际值往往低于理论值。结合图2分析,其原因是 。捕鱼季之后,鳙鱼的生物量明显较少,减少部分主要是该生态系统的 ,即该系统对系统外部的物质输出。

30.(2022高二下·辽宁开学考)阅读材料回答下列小题

材料:人类活动在不断改变地球的生物化学循环,其中最主要的原因是大气中的CO2不断攀升。研究大气CO2浓度升高对农业生产和生态环境的影响,为应对未来高CO2浓度的环境条件下,提前采取必要的措施提供参考。大气CO2浓度的升高会影响到水体中藻类的生长,水环境中碳循环的部分过程如图所示。回答下列问题:

(1)藻类在生态系统的组成成分中属于 ,在生态系统中的作用是 。

(2)图示生物群落中的碳元素可通过 形式返回无机碳系统,碳循环具有 特点。

(3)绿藻、褐藻、红藻分别分布于水体表层、中层、深层,从群落结构的角度分析这种分布的意义是 。

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【解答】有毒物质沿食物链逐级积累,所处营养级级别越低的生物有毒物质积累越少,所处营养级级别越高的生物有毒物质积累越多,从表格中可以看出,各种生物体内残留的重金属铅浓度(×10-6ppm)从少到多依次是A(0.06)、E(0.51)、C(0.57)、B(7.05)、D(56)。其中E和C的重金属铅浓度差不多,可能所处营养级相同,因此这几种生物最可能构成的食物链是,ABC错误,D正确。

故答案为:D。

【分析】重金属会沿食物链和食物网在生物体内富集,营养级越高的生物体内重金属浓度的相对值越高,但不会通过食物链回到非生物环境,但可以通过分解者的分解作用再回归到非生物环境。

2.【答案】D

【解析】【解答】d表示大气中的CO2,夏天光合作用相对较强,光合作用消耗二氧化碳,故其含量低于冬季,A正确;通过a生产者的光合作用固定、a生产者、b消费者的呼吸、c分解者的分解作用及e化石燃料的燃烧,实现碳循环,B正确;正常的演替过程中,群落不断发展,光合速率大于呼吸速率,故生产者固定CO2量大于整个生物群落排放CO2量,C正确;能量是单向流动、逐级递减的,不能循环的,故把d改为非生物环境也不能表示能量流动过程,还应该去掉d→a、→e→d的箭头,加上光→a的箭头,D错误。故答案为:D。

【分析】1、生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

2、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。研究此生态系统能量流动的意义是调整能量流动关系,使能量持续高效流向对人类最有益的部分。

3.【答案】C

【解析】【解答】A、土壤中的细菌大多是异养型生物,只有少数(如硝化细菌等)为自养型,A正确;

B、土壤中与大豆共生的根瘤菌可作为生态系统的消费者,B正确;

C、土壤微生物主要是分解者,不进入食物链,不参与生态系统食物链中的能量流动,C错误;

D、动植物遗体经土壤微生物分解后产生的无机盐和二氧化碳等物质可被农作物吸收再利用,D正确。

故答案为:C。

【分析】 1、土壤中的细菌大多是异养型生物,需要直接或者间接利用生产者固定到有机物的能量,进行生存;

2、消费者(异养生物),主要有植食性动物、肉食性动物和杂食性动物等;寄生动物(蛔虫) 等;

3、分解者,主要是细菌、真菌、还有腐生生活的动物(蚯蚓)等。

4.【答案】D

【解析】【解答】A、生态系统中的能量逐级递减,不能自给自足,A错误;

B、根据“硫细菌氧化硫化氢获得能量合成有机物”,可知硫细菌是化能合成的自养型菌体,B错误;

C、不同物种的食物和栖息空间可能部分相同,生态位可能出现重叠现象,C错误;

D、鲸落中的多种分解者可将鲸鱼的尸体快速分解,因此鲸落的形成对生态系统中碳、硫等物质循环起到促进作用,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、能量流动是指生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。能量流动的特点:①单向流动,②逐级递减。

2、一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。

5.【答案】D

【解析】【解答】A、A表示生产者体内的有机物,C才是无机环境大气中的二氧化碳库,A错误;

B、物质循环强调的是组成生物体的各种元素能够在生物群落与无机环境之间往复循环,B错误;

C、第二营养级是指初级消费者B,C是次级消费者,属于第三营养级,C错误;

D、碳以CO2的形式在生物群落与无机环境之间循环,而在生物群落内部是以含碳有机物的形式进行流动,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

2、由图可知:A为生产者体内的有机物,B为初级消费者体内的有机物,C为大气中CO2库,D为次级消费者体内的有机物,E代表分解者体内的有机物。

6.【答案】D

【解析】【解答】据图分析,图甲中a是无机环境,b是生产者,c是初级消费者,d是次级消费者,e是三级消费者,f是分解者。图乙中Ⅰ是生产者,Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ属于初级消费者,Ⅳ属于次级消费者。

A、b生产者会进行呼吸作用向无机环境中释放二氧化碳,c、d都会进行呼吸作用向无机环境中释放二氧化碳,所以图甲中缺少的碳流动方向是b→a,c→a,d→a,A错误;

B、图甲中的b对应图乙中的Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ,B错误;

C、图乙中缺少生态系统组成分中的非生物的物质和能量、分解者,C错误 ;

D、如果种群Ⅰ同化的总能量为a,V同化总能量为b,要让Ⅳ同化的能量最多,则能量传递效率要按20%来计算。V从Ⅰ处获得的同化量为b,则至少消耗Ⅰ的能量为b÷20%=5b。Ⅳ从Ⅰ剩下的能量中获得的最多能量为:(a-5b)×20%×20%= (a-5b)/25,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。能量流动特点是:单向流动,逐级递减。

2、组成生物体的C、H、O、N、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。物质循环特点是:循环性,全球性。

7.【答案】A

【解析】【解答】A、由于DDT很难分解,因此会随着食物链的延长而逐渐在最高营养级积累增加,B含有DDT的量最多,可能是最高营养级,所列生物中C所处营养级最低,A正确;

B、碳循环是元素在生物群落和无机环境之间循环往复,由于DDT很难分解,因此会随着食物链的延长而逐渐在最高营养级积累增加,而其循环过程与碳循环过程不相同,B错误;

C、该湖泊生态系统的结构是指组成生态系统的成分(包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者)和营养结构(食物链和食物网),C错误;

D、莹蚊幼虫本身就存在抗药性突变,DDT只是对抗药性突变起选择作用,D错误。

故答案为:A。

【分析】1、生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,组成成分又包括非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者,营养结构就是指食物链和食物网。

2、生物富集是指生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象,这些难以降解的化合物可被植物吸收,然后沿着食物链逐渐在生物体内聚集,最终会积累在食物链的顶端。

8.【答案】A

【解析】【解答】A、物质是能量的载体,如大气中的CO2转变为生物群落中的有机物,再经过呼吸作用变成CO2回到大气中,完成碳循环,A正确;

B、能量不能循环利用,B错误;

C、能量能在食物链/食物网中流动,C错误;

D、自然生态系统,能量金字塔不可能倒置,D错误。

故答案为:A。

【分析】能量流动、物质循环和信息传递的区别与联系

项目 能量流动 物质循环 信息传递

特点 单向流动、逐级递减 循环流动、反复利用 往往是双向的

范围 生态系统中各营养级 生物圈 生物之间,生物与环境之间

途径 食物链和食物网 多种

地位 生态系统的动力 生态系统的基础 决定能量流动和物质循环的方向和状态

联系 同时进行,相互依存,不可分割,形成统一整体

9.【答案】D

【解析】【解答】A、由于每个营养级都有多种生物,因此图中b、c、d、e生物可以组成多条食物链,A正确;

B、a→b表示碳从无机环境进入生物群落,该过程主要依靠植物的光合作用,B正确;

C、由于各生物都会呼吸释放二氧化碳,因此图中缺少b→a、c→a和d→a,C正确;

D、f为分解者,主要是腐生的真菌和细菌,此外还有少数动物,如蚯蚓等,是生态系统必不可少的成分,但e作为消费者,不是生态细胞必不可少的成分,D错误。

故答案为:D。

【分析】判断碳循环模式图中的组成成分:首先找“双箭头”:双箭头两端为生产者和非生物环境中的CO2;其次判断分解者,分解者除了一个箭头指向无机环境外,其他箭头都指进来。

10.【答案】D

【解析】【解答】A、真菌是分解者,在捕食食物链中不能出现分解者,所以“植物→真菌→切叶蚁”不能构成一条捕食食物链,A错误;

B、互利共生关系描述的是不同生物之间的关系,而体型大小不同的切叶蚁是同一个物种,B错误;

C、该生态系统各种生物组分之间仅能体现部分能量流动和物质循环,但不能完成能量流动和物质循环,C错误;

D、蚂蚁能长期控制巢内真菌寄生物是共同(协同)进化的结果,D正确。

故答案为:D。

【分析】捕食食物链中不涉及分解者,互利共生是种间关系,体型大小不同的切叶蚁是同种生物,物质循环和能量流动需要在完整的生态系统中才能完成。生物与生物之间可以完成协同进化。

11.【答案】B

【解析】【解答】A、C、H、O、N等元素的物质循环都具有全球性,A正确;

B、由图可知,大气中的氮经过多种途径转变为氨,然后转变为硝酸盐,再经还原才能进入生物群落,B错误;

C、氮在生物群落中以含氮有机物(比如蛋白质)的形式经食物链或腐食链传递,C正确;

D、由图可知,进入大气中的氮是通过反硝化作用的途径进入的,D正确。

故答案为:B。

【分析】 1、物质循环具有全球性、反复利用等特点。

2、图中氮循环可以表示为①大气中的氮→大气固氮、工业固氮、生物固氮、动植物遗体残骸的氮等→氨→硝酸盐→硝酸盐还原→生物群落(例如图中的有机物蛋白质)→动植物遗体残骸的氮→氨→……;②大气中的氮→大气固氮、工业固氮、生物固氮、动植物遗体残骸的氮等→氨→硝酸盐→氧化亚氨入地下水→反硝化作用→大气中的氮→…… 。

12.【答案】C

【解析】【解答】A、生态系统物质循环所指的物质是组成生物体的C、H、0、N、P、S等化学元素,A正确;

B、生态系统的物质循环具有全球性(生物地球化学循环)和循环往复的特点,B正确;

C、生态系统的能量流动是指能量的输入、传递、转化和散失过程,C错误;

D、物质循环的过程中伴随能量流动,即物质是能量的载体,且能量为物质循环提供动力,D正确。

故答案为:C。

【分析】能量流动和物质循环的关系:物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。在生态系统中,组成生物体的化学元素在生物群落和无机环境之间循环,物质循环具有全球性、循环性。

13.【答案】A

【解析】【解答】A、F枯叶年输入量最大,枯叶现存量最少,说明微生物代谢旺盛,分解作用强烈,最可能是热带雨林生态系统,A正确;

B、土壤中碳的储存量增多,大气中CO2减少,会减弱温室效应,B错误;

C、枯叶年输入量与枯叶现存量间的差值科反映分解者作用强弱,F最强,A最弱,C错误;

D、枯叶现存量可反映有机物的积累量,最大的应为A,D错误。

故答案为:A。

【分析】1、碳中和是指一个国家在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现正负抵消,达到二氧化碳相对的零排放。碳中和的主要途径有:植树造林增加绿色植被、采取节能低碳生活方式、创新二氧化碳转化为碳燃料的技术等。

2、根据枯叶输入量远大于枯叶现存量,土壤中有机物积累量最少的生态系统是热带雨林,这是因为枯叶被分解者分解后又迅速被植物吸收,土壤中养分贮存很少。

14.【答案】A

【解析】【解答】A、碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的,A正确;

B、观察图示,b是化石燃料燃烧产生的二氧化碳进入大气,那么要实现低碳化发展的关键是要改变能源结构,减少温室气体的排放,即减少b的排放,B错误;

C、图中戊分解遗体残骸中的有机物,代表分解者,是生态系统的关键成分,生产者才是生态系统的基石,C错误;

D、碳足迹指的是由企业机构、活动、产品或个人引起的温室气体排放的集合,即除去海洋对碳的吸收量后,吸收化石燃料排放的二氧化碳等所需的森林面积,D错误。

故答案为:A。

【分析】组成生物体的碳元素,在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的碳循环。其在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的,在生物群落之间是以含碳有机物的形式进行。

15.【答案】A

【解析】【解答】消费者体内的碳能通过呼吸作用进入无机环境,但无机环境中的碳不能直接进入消费者体内。

【分析】1、碳循环是指碳元素在自然界的循环状态,生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳,经光合作用转化为葡萄糖,并放出氧气;

2、在生态系统中大多数的细菌、真菌能把动物、植物的遗体、遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,这些腐生的细菌、真菌是生态系统中的分解者,促进了生态系统中的物质循环;

3、物质循环是在整个生物圈中进行的,而比生物圈小的任何一个生态系统都不能独立进行物质循环。

16.【答案】A

【解析】【解答】A、利用光伏发电可有效缓解燃烧煤炭等发电造成的温室效应,A正确;

B、生态系统的物质循环指的是各种元素在生物群落与无机环境之间往复循环,B错误;

C、无机环境中的氮元素元素可通过化能合成作用等途径被生物群落反复利用,C错误;

D、碳元素在无机环境和生物群落之间主要以CO2的形式循环,D错误。故答案为:A。

【分析】1、生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

2、陆地生态系统氨循环的主要环节是:生物体内有机氮的合成、氨化作用、硝化作用、反硝化作用和固氮作用:植物吸收土壤中的铵盐和硝酸盐,进而将这些无机氮同化成植物体内的蛋白质等有机氮。动物直接或间接以植物为食物,将植物体内的有机氮同化成动物体内的有机氮,这一过程为生物体内有机氮的合成。动植物的遗体、排出物和残落物中的有机氮被微生物分解后形成氮,这一过程是氨化作用。在有氧的条件下,土壤中的氨或铵盐在硝化细菌的作用下最终氧化成硝酸盐,这一过程叫做硝化作用。氨化作用和硝化作用产生的无机氮,都能被植物吸收利用。在氧气不足的条件下,土壤中的硝酸盐被反硝化细菌等多种微生物还原成亚硝酸盐,并且进一步还原成分子态氮,分子态氮则返回到大气中,这一过程被称作反硝化作用。由于微生物的活动,土壤已成为氨循环中最活跃的区域。

17.【答案】B

【解析】【解答】生态系统自我调节能力的大小取决于其营养结构的复杂程度。生态系统的营养结构是指食物链和食物网,即题图示中的④。

故答案为:B。

【分析】生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

18.【答案】C

【解析】【解答】A是生产者,B是初级消费者、C是次级消费者,D是呼吸作用散失的热量,E是分解者。

A、 ②③是不同营养级直接同化的能量,属于化学能,⑥⑦⑧属于生产者,初级消费者,次级消费者的遗传残骸,也属于化学能,A正确;

B、相邻两营养级间的能量传递效率=(下一营养级同化的能量/上一营养级同化的能量)x100%,所以 营养级A到营养级B的传递效率为:②/(①+②+⑥)×100% ,B正确;

C、营养级C用于生长繁殖的能量为 ③与⑧和⑤的差,C错误;

D、若用此图表示碳循环过程,则应去掉太阳能,补充D→A箭头,表示CO2 通过光合作用被生产者固定下来,D错误;

故答案为:C

【分析】生态系统能量流动示意图:

能量流动的分析

①输入:源头:太阳能;流经生态系统总能量:生产者固定的太阳能总量。

②传递:途径:食物链和食物网;形式:有机物中的化学能。

③转化:太阳能→有机物中的化学能→热能。

④散失:形式:最终以热能形式散失;过程:呼吸作用。

⑤摄入量=同化量+粪便量。

⑥在各营养级中,能量的几个去路(同化量的去路):通过呼吸作用以热能形式散失;被下一营养级生物利用;被分解者利用;未被利用。

19.【答案】B

【解析】【解答】生物群落由生产者、消费者和分解者组成,它们通过呼吸作用(分解作用)分解有机物,释放CO2进入无机环境。生活中可以通过植树造林、退耕还林(草)等途径增强植物的光合作用,固定CO2,减少生物群落排放到大气中的CO2量。碳在生物体内(生物群落内)主要以含碳有机物的形式存在。目前,化石燃料的燃烧是导致大气中CO2含量急剧上升的主要原因,因此,可以通过减少化石燃料的燃烧缓解温室效应。

【分析】碳元素在生物群落与无机环境之间以二氧化碳的形式循环,在生物群落内部以有机物的形式循环。 根据题意和图示分析可知:①表示生物群落中的有机碳通过生物的呼吸作用返还到大气中;②表示大气中的二氧化碳通过光合作用和化能合成作用进入生物群落;③表示化石燃料的燃烧。据此答题。

20.【答案】C

【解析】【解答】B时期碳吸收量小于碳释放量,生态系统处于衰退状态。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的物质循环:在生态系统中,组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落回到无机环境的循环过程。

(1)物质:是指构成生物体的各种化学元素;

(2)范围:生物圈;

(3)过程:是指基本元素在生物群落与无机环境间往返出现;

(4)循环通道:食物链和食物网;

(5)特点:全球性、循环出现、反复利用。

2、从表格分析发现:A生态系统中碳吸收量与碳释放量相等,所以此生态系统维持相对稳定的状态;B生态系统中碳吸收量小于碳释放量,故B生态系统中CO2的量越来越多,必然导致温室效应的产生。

21.【答案】C

【解析】【解答】富营养化水体出现蓝细菌水华的现象,可以说明物质循环的特点,A错误;

能量传递效率中的10%~20%指的是营养级与营养级之间的传递效率,不是个体与个体之间的,B错误;

生态系统中能量的初始来源主要是太阳能,也可以是化学能,C正确;

食物链中的初级消费者越多,其总能量越多,又因为能量在相邻两个营养级之间的传递效率是不变的,所以捕食它们的次级消费者获得的能量越高,D错误。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的物质循环:在生态系统中,组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落回到无机环境的循环过程。

(1)物质:是指构成生物体的各种化学元素;

(2)范围:生物圈;

(3)过程:是指基本元素在生物群落与无机环境间往返出现;

(4)循环通道:食物链和食物网;

(5)特点:全球性、循环出现、反复利用。

2、生态系统的能量流动:(1)源头:太阳能。(2)流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能总量。(3)传递途径:食物链和食物网。(4)散失途径:通过呼吸作用以热能的形式散失。(5)特点:单向流动,逐级递减。

3、物质循环和能量流动的联系:①两者同时进行,彼此相互依存,不可分割;②能量的固定、储存、转移、释放,都离不开物质的合成和分解等过程;③物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量是推动物质循环的动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。

22.【答案】C

【解析】【解答】A.该生态系统中农作物是生产者,家畜和人为消费者,沼气池中的微生物是分解者,A不符合题意;

B.根据图示农作物秸秆放入沼气池,微生物可以分解农作物秸秆利用农作物通过光合作用储存的能量,B不符合题意;

C.沼渣、沼液作为肥料还田,使物质能够循环利用,能量不能循环利用,C符合题意;

D.多途径利用农作物可提高该生态系统的能量利用率,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】生态系统的组成成分:生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。生产者是自养生物,主要是绿色植物。消费者是动物,包括植食性动物、肉食性动物、杂食性动物和寄生动物等。分解者是能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,主要是细菌和真菌。

23.【答案】C

【解析】【解答】A、由于能量流动是逐级递减的,所以任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以维持生态系统的正常功能,A正确;

B、生产者的光合作用或化能合成作用使物质从无机环境进入生物群落,生产者和分解者的呼吸作用可以使物质由生物群落进入无机环境,实现了物质循环,B正确;

C、生态系统的物质循环指的是某些元素的循环,而不是化合物的循环,C错误;

D、研究生态系统能量流动,可以帮助人们合理地调整生态系统能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分,D正确。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的能量流动:(1)源头:太阳能。(2)流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能总量。(3)传递途径:食物链和食物网。(4)散失途径:通过呼吸作用以热能的形式散失。(5)特点:单向流动,逐级递减。

2、生态系统的物质循环:组成生物体的化学元素都不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落与非生物环境之间不断循环。

3、生态系统组成成分: ①生产者:合成有机物,储存能量;为消费者提供食物和栖息场所。 ②消费者:加快物质循环,帮助植物传粉和传播种子。③分解者:将有机物分解成无机物,供生产者重新利用。④非生物的物质和能量:光、水、空气、无机盐等。

24.【答案】B

【解析】【解答】A、图中AB都有一个箭头指向C,其也有一个箭头指向大气,则C是分解者,可以是动物或微生物,A正确;

B、A与大气之间双向联系,A指向B,则A是生产者,B是消费者,①表示生产者的光合作用或者化能合成作用,③表示消费者的呼吸作用,⑤表示分解者的呼吸作用,⑥表示化石燃料的燃烧,因此①中碳吸收量大于③⑤⑥中碳释放量,还有一部分通过②生产者的呼吸作用消耗了,B错误;

C、碳在生物群落中以有机物的形式传递,④过程是B捕食A,以有机物的形式传递碳,除此之外以CO2的形式传递,C正确;

D、绿色低碳出行可以降低二氧化碳的释放,降低⑥中化石燃料的燃烧释放的二氧化碳,D正确。

故答案为:B。

【分析】生态系统的组成成分包含非生物的能量、生产者、消费者和分解者,它们之间的联系建构的关系图分析各成分时,突破口就是找到双向箭头,如图A与大气之间双向联系,A指向B,则A是生产者,B是消费者,图中AB都有一个箭头指向C,其也有一个箭头指向大气,则C是分解者,因此①表示生产者的光合作用或者化能合成作用,②表示生产者的呼吸作用,③表示消费者的呼吸作用,④过程是B捕食A,⑤表示分解者的呼吸作用,⑥表示化石燃料的燃烧。

25.【答案】A

【解析】【解答】A、在该生态系统中,丙生物的能量既可以流向甲,也有可能流向乙和丁,A错误

B、甲、乙、丙、丁这四种生物的能量关系能反应生态系统能量流动的特点,单向流动,逐级递减,B正确;

C、甲的数量增加或减少,进而会影响甲的上一级营养级丙的数量,也会影响下一营养级乙、丁的数量,进而影响环境容纳量,C正确;

D、乙是丁的上一营养级,可能存在捕食关系,故乙和丁之间可能存在相互的信息传递,来维持它们之间的相对稳定,D正确。

故答案为:A。

【分析】题目中,丙的有机物总量明显高于其他物种,若存在捕食关系,推测丙被其他生物捕食,此时丙生物的能量可以沿食物链传递给其他生物,且能量传递时,单向传递,逐级递减。由于四种生物存在同一环境,由于食物、空间、捕食关系、竞争关系等因素,若一种生物数量变化,可能其他生物数量随之改变。由于乙和丁有机物数量接近,二者营养级接近,可以存在信息传递,使种群数量达到一定相对稳定的状态。

26.【答案】(1)水草等生产者(或生产者);捕食、竞争

(2)样方;不是;环境容纳量是生态系统不受破坏的情况下,一定空间中所能容纳的某个种群数量的最大值。水体富营养化使食物增多而导致的种群数量增多可能是暂时的

(3)营养结构(食物链和食物网);物质转化和能量流动

【解析】【解答】(1)生态系统的基础成分是生产者,生产者为消费者和分解者提供了有机物和能量。该湖泊生态系统的食物网由多条食物链交织而成,其中小型鱼类与底栖动物之间是捕食关系,虾类与底栖动物之间是捕食关系,河蟹与底栖动物之间是捕食关系,而小型鱼类、虾类、河蟹都以底栖动物为食,因此三者之间的关系是竞争,则该生态系统反应的种间关系有捕食与竞争。

(2)底栖动物的活动范围不大,因此可以采用样方法来调查某底栖动物的种群密度,并以此计算出河蟹的环境容纳量。由于上游排污,该湖泊水体富营养化,使草鱼数量增多,这并不能增大草鱼种群的环境容纳量,因为环境容纳量是生态系统不受破坏的情况下,一定空间中所能容纳的某个种群数量的最大值,而水体富营养化使食物增多而导致的种群数量增多可能是暂时的。

(3)采用半开放式水箱养鱼,增加了营养结构(食物链和食物网)的复杂性,从而增加了生态系统中物质转化和能量流动的速率。

【分析】1、生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。

2、在食物网中,两种生物之间的种间关系有可能出现不同概念上的重合,两者之间既存在捕食关系,又存在种间竞争关系;食物网的复杂程度主要取决于有食物联系的生物种类,而并非取决于生物数量。

3、调查植物和活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度常采用样方法,调查活动能力强、活动范围大的动物的种群密度常采用标志重捕法。

4、环境容纳量不等于种群能达到的最大数量:环境容纳量是指环境所能维持的种群的最大数量;种群能达到的最大数量是种群在某一时间点出现的最大值,这个值存在的时间很短。

27.【答案】加入等量的田螺和等量的金鱼藻;较强的光源下照射;下降;无变化

【解析】【解答】光合作用消耗二氧化碳,呼吸作用产生二氧化碳,因此两者均可引起溶液pH的变化。根据提供的实验材料和1~3号试管的设置可判断4号试管应同时加入田螺和金鱼藻。2号试管中田螺呼吸作用产生的二氧化碳溶于水中引起溶液的pH降低;3号试管内金鱼藻消耗二氧化碳引起溶液的pH升高;4号试管中同时加入等量的田螺和等量的金鱼藻,因此试管内的二氧化碳浓度可能不发生变化,或基本不变。

【分析】1、生物实验应遵循的原则:(1)单一变量原则,(2)对照原则,(3)可重复原则,(4)科学性原则。

2、实验的自变量是指由人为因素改变的变量,因变量是指由自变量变化引起的变量,其他变量属于无关变量。

3、设计相关实验时,应该先根据实验目的分析出实验的自变量、因变量和无关变量,然后按照实验设计的对照原则和单一变量的原则设计实验思路。

28.【答案】(1)次生;原有土壤条件基本保留,演替的速度更快,演替过程中经历的阶段相对较少等

(2)20;湿地松;图中显示湿地松能在较短的时间内达到其最大的生物量

(3)湿地松;结合图中的信息可知,湿地松中积累的养分多,且更多得积累在干材中,且干材是要被采伐利用的部分,且其中的养分要从生态系统中移出。

【解析】【解答】(1)种植马尾松和湿地松进行荒山造林,该过程中发生的群落演替属于次生演替,因为在荒山上有土壤条件,与发生在裸岩上的演替(次生演替)不同,该演替的特点表现为起始条件更好,原有土壤条件基本保留,演替的速度更快,演替过程中经历的阶段相对较少等。

(2)结合图示可以看出,马尾松种群生物量增长最快是在第20年林龄期间,因为此时曲线上对应的点的切线斜率最大。植树造林前期,湿地松的生长速度较快,因为图中显示湿地松能在较短的时间内达到其最大的生物量。

(3)结合图中的信息可知,湿地松中积累的养分多,且更多得积累在干材中,而且干材是要被采伐利用的部分,其中的养分要从生态系统中移出,因此,从物质循环角度考虑,大量种植湿地松并采伐利用容易造成土壤贫瘠。

【分析】初生演替:是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替.初生演替的一般过程是裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

次生演替:原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替.次生演替的一般过程是草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

29.【答案】(1)垂直;食物和栖息地

(2)鳙鱼主要取食浮游动物,浮游动物对浮游植物取食量下降;乌鳢还取食其他生物

(3)次级生产量或净生产量;鳙鱼的能量还有部分流向分解者和乌鳢;有效贡献

【解析】【解答】(1)由题干可知,鲢鱼、鳙鱼和乌鳢在水中的分布具有明显的分层现象,这种现象反映了群落的垂直结构。

决定动物分层活动的主要原因是食物和栖息地,动物的分层会随着植物的分层而分层。

(2)水库逐步用鳙鱼取代鲢鱼,说明水库在不存在鲢鱼(鲢鱼能使浮游植物的量减少),存在大量的鳙鱼,而一段时间后水库出现水华现象(浮游植物大量繁殖),说明鳙鱼主要取食浮游动物,浮游动物对浮游植物取食量下降,导致浮游植物种群密度上升,出现水华。

c表示乌鳢通过取食鳙鱼获得的同化量,乌鳢的总同化量远大于c,说明乌鳢除了取食鳙鱼还取食其他生物。

(3)某生物在某一调查时刻前的次级生产量或净生产量的积累量就是其生物量。

由图2可知,理论上鳙鱼的生物量除了储存在鳙鱼体内的,还有部分流向分解者和乌鳢,而实际测到的生物量只有储存在鳙鱼体内的,因此调查得到的生物量实际值往往低于理论值。

捕鱼季之后,鳙鱼的数量减少,则鳙鱼的生物量明显较少,减少部分主要是该生态系统的有效贡献,即该系统对系统外部的物质输出。

【分析】1、群落的空间结构: (1)垂直结构:①表现:在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象。②影响植物垂直分层的因素:决定植物地上分层的因素有光、温度等,决定地下分层的则是水、无机盐等。③动物的垂直分层:群落中植物垂直分层为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。植物的垂直分层现象决定了动物垂直分层现象。 (2)水平结构:①表现:在水平方向上生物常呈镶嵌分布。②影响因素:地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人和动物的影响等。

2、次级生产量:在单位时间和单位面积内异养生物利用现成有机物而生产出来的有机物质。

3、营养级摄入能量的摄入量=同化量+粪便量。同化量=呼吸消耗的能量+用于生长发育和繁殖等生命活动的能量=呼吸消耗的能量+流向下一营养级+未被利用+流向分解者的能量。

30.【答案】(1)生产者;通过光合作用,把太阳能固定在它们所制造的有机物中

(2)CO2、CO32-、HCO3-;物质循环往复运动、全球性

(3)显著提高了群落对阳光等环境资源的利用能力

【解析】【解答】(1)藻类能进行光合作用制造有机物,在生态系统的组成成分中属于生产者。生产者在生态系统中的作用是通过光合作用,把太阳能固定在它们所制造的有机物中,是生态系统的基石。

(2)分析图示可知,该生物群落中的碳元素可通过CO2、CO32-、HCO3 -形式返回无机碳系统,故可知碳循环具有循环往复运动、全球性的特点。

(3)绿藻、褐藻、红藻分布于不同水层,主要影响因素是光质不同,这种垂直结构可以显著提高群落对阳光等环境资源的利用能力。

【分析】1、生态系统的组成成分:

(1)生产者:包括光合自养型生物和化能自养型生物,能够合成有机物储存能量,并为消费者提供食物和栖息场所。

(2)消费者:包括大多数动物、寄生植物、寄生细菌等,能够加快物质循环,帮助植物传粉和传播种子。

(3)分解者:包括腐生细菌和真菌、腐生动物,将有机物分解成无机物,供生产者重新利用。

(4)非生物的物质和能量:光、水、空气、无机盐等。

2、碳在生物群落与非生物环境之间主要以二氧化碳形式进行循环,在生物群落内部以含碳有机物形式传递。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)