人教版(2019)高中生物选修2生物与环境第三章生态系统及其稳定性章节综合必刷题(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中生物选修2生物与环境第三章生态系统及其稳定性章节综合必刷题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 965.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-03 20:10:04 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第三章 生态系统及其稳定性

一、单选题

1.(2023高二下·惠阳期中)如图是自然界中碳循环的示意图,下列叙述错误的是( )

A.碳以的形式通过丙的自养代谢进入生物群落

B.碳在丙→乙→甲这条食物链间的传递形式为有机物

C.图中的乙能促进生态系统的物质循环和能量流动

D.①②③均包括细胞呼吸将碳返回到无机环境的过程

2.(2022高二下·普宁月考)早期的大熊猫属于食肉目动物,牙齿发达,臼齿突出;而现存大熊猫牙齿发生了彻底性转变,很多生活在野外的大熊猫,99%的食物是竹子,也会捕食竹鼠。目前发现大熊猫已有两个亚种(某种生物由于分布在不同地区,形态结构或生理功能方面发生变化,但不构成两个物种)群体——秦岭大熊猫和四川大熊猫。下列叙述错误的是( )

A.与早期大熊猫相比,现存大熊猫种群的基因频率发生了定向改变

B.野外大熊猫属于第二营养级,粪便中的能量不属于其同化量

C.四川大熊猫和秦岭大熊猫之间只存在地理隔离而不存在生殖隔离

D.四川大熊猫和秦岭大熊猫的形态结构发生变化是自然选择的结果

3.(2023高二下·龙川期中)问天舱生物实验中,既有只培养了单一物种的模块,如水稻模块,拟南芥模块。也有同时培养了鱼、藻类、微生物的小型水生生态系统模块。下列说法正确的是( )

A.生产者是生态系统的基石,是生态系统的必要组成部分

B.小型水生生态系统需要经常开盖与外界进行物质交换

C.鱼、藻类、微生物、水稻等共同构成了“问天”生物群落

D.太空环境诱导生物发生变异,但不会因此形成新物种

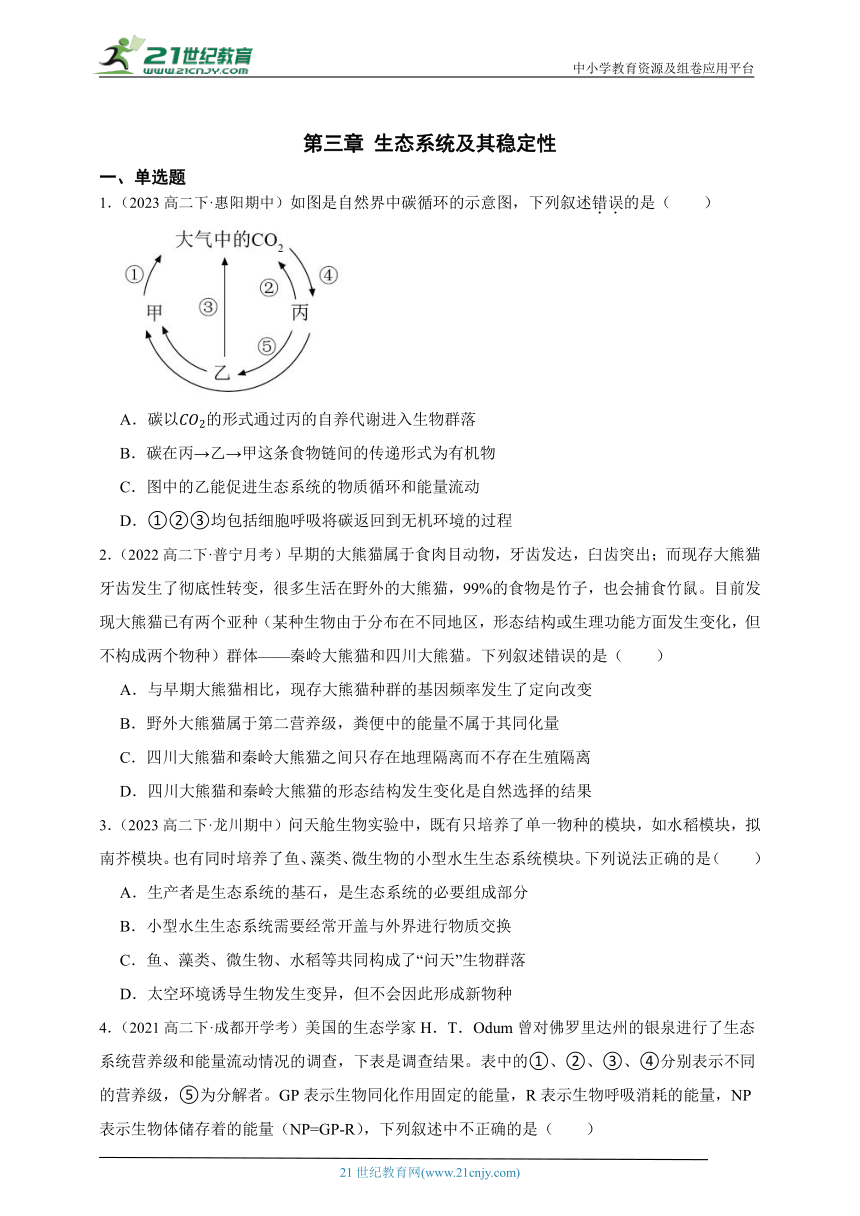

4.(2021高二下·成都开学考)美国的生态学家H.T.Odum曾对佛罗里达州的银泉进行了生态系统营养级和能量流动情况的调查,下表是调查结果。表中的①、②、③、④分别表示不同的营养级,⑤为分解者。GP表示生物同化作用固定的能量,R表示生物呼吸消耗的能量,NP表示生物体储存着的能量(NP=GP-R),下列叙述中不正确的是( )

单位: 10千焦/mi/年

GP NP R

① 15.91 2.68 13.23

② 871.27 369.69 501.58

③ 0.88 0.34 0.54

④ 141.20 62.07 79.13

⑤ 211.85 19.26 192.59

A.若该生态系统维持现在的能量输入、输出水平,则有机物的总量会增加

B.④营养级GP的去向中,未被利用的能量有一部分残留在自身的粪便中

C.能量在初级消费者和次级消费者之间的传递效率约为11.3%

D.生态系统能量流动的渠是②→④→①→③

5.下列有关生态系统中食物链与能量流动的叙述,不正确的是( )

A.能量经食物链流动时只能从较低的营养级流向较高的营养级

B.食物链越长,最高营养级获得的能量越少

C.初级消费者含有的能量越多,次级消费者获得的能量越少

D.生态系统中的能量最终以热能的形式散失到环境中

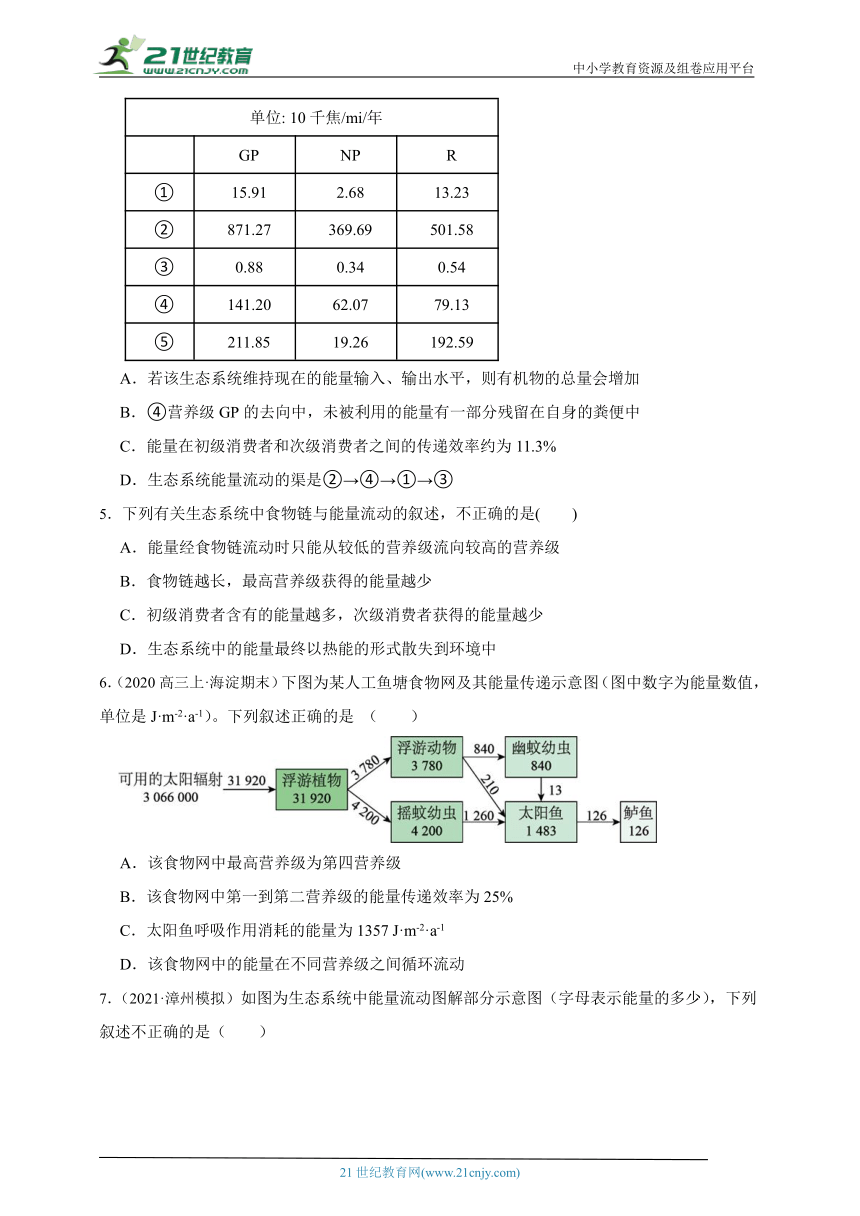

6.(2020高三上·海淀期末)下图为某人工鱼塘食物网及其能量传递示意图(图中数字为能量数值,单位是J·m-2·a-1)。下列叙述正确的是 ( )

A.该食物网中最高营养级为第四营养级

B.该食物网中第一到第二营养级的能量传递效率为25%

C.太阳鱼呼吸作用消耗的能量为1357 J·m-2·a-1

D.该食物网中的能量在不同营养级之间循环流动

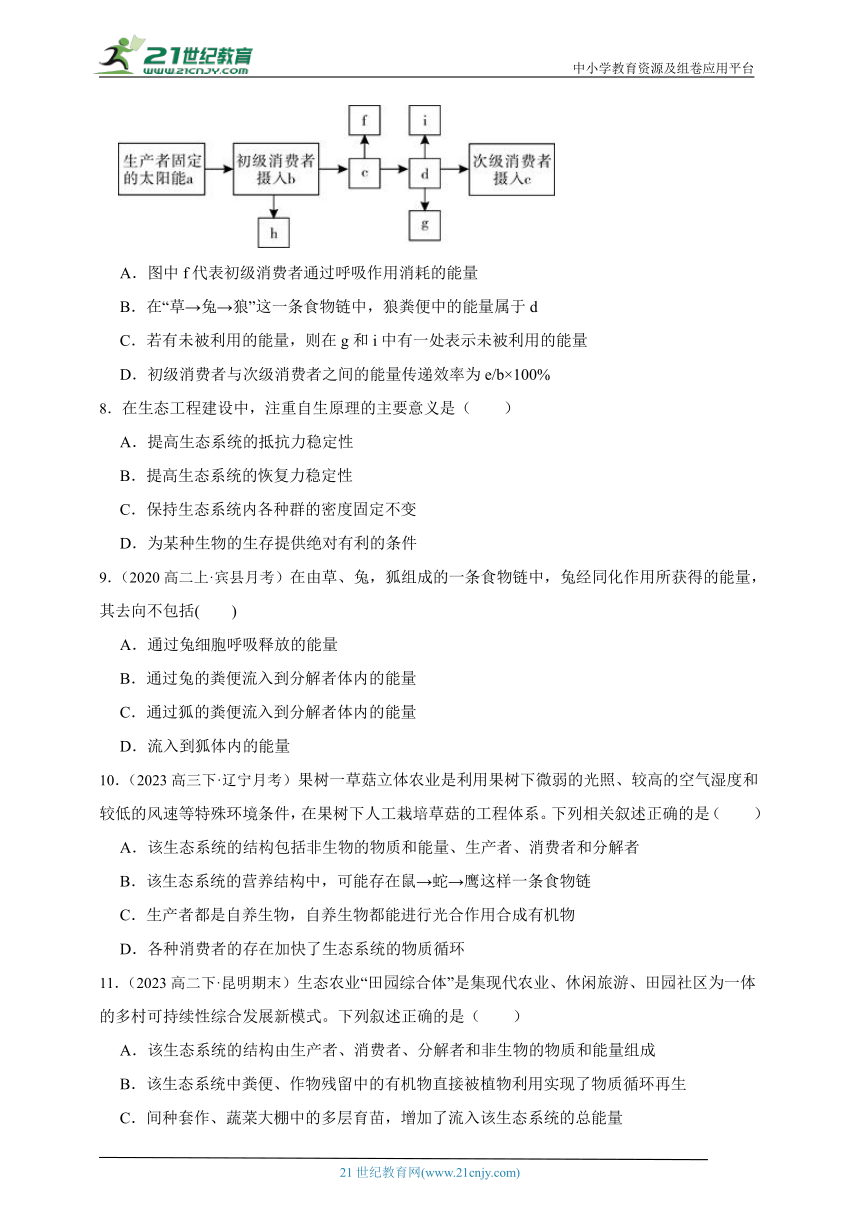

7.(2021·漳州模拟)如图为生态系统中能量流动图解部分示意图(字母表示能量的多少),下列叙述不正确的是( )

A.图中f代表初级消费者通过呼吸作用消耗的能量

B.在“草→兔→狼”这一条食物链中,狼粪便中的能量属于d

C.若有未被利用的能量,则在g和i中有一处表示未被利用的能量

D.初级消费者与次级消费者之间的能量传递效率为e/b×100%

8.在生态工程建设中,注重自生原理的主要意义是( )

A.提高生态系统的抵抗力稳定性

B.提高生态系统的恢复力稳定性

C.保持生态系统内各种群的密度固定不变

D.为某种生物的生存提供绝对有利的条件

9.(2020高二上·宾县月考)在由草、兔,狐组成的一条食物链中,兔经同化作用所获得的能量,其去向不包括( )

A.通过兔细胞呼吸释放的能量

B.通过兔的粪便流入到分解者体内的能量

C.通过狐的粪便流入到分解者体内的能量

D.流入到狐体内的能量

10.(2023高三下·辽宁月考)果树一草菇立体农业是利用果树下微弱的光照、较高的空气湿度和较低的风速等特殊环境条件,在果树下人工栽培草菇的工程体系。下列相关叙述正确的是( )

A.该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者

B.该生态系统的营养结构中,可能存在鼠→蛇→鹰这样一条食物链

C.生产者都是自养生物,自养生物都能进行光合作用合成有机物

D.各种消费者的存在加快了生态系统的物质循环

11.(2023高二下·昆明期末)生态农业“田园综合体”是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的多村可持续性综合发展新模式。下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的结构由生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量组成

B.该生态系统中粪便、作物残留中的有机物直接被植物利用实现了物质循环再生

C.间种套作、蔬菜大棚中的多层育苗,增加了流入该生态系统的总能量

D.该生态系统的物质和能量可以自给自足

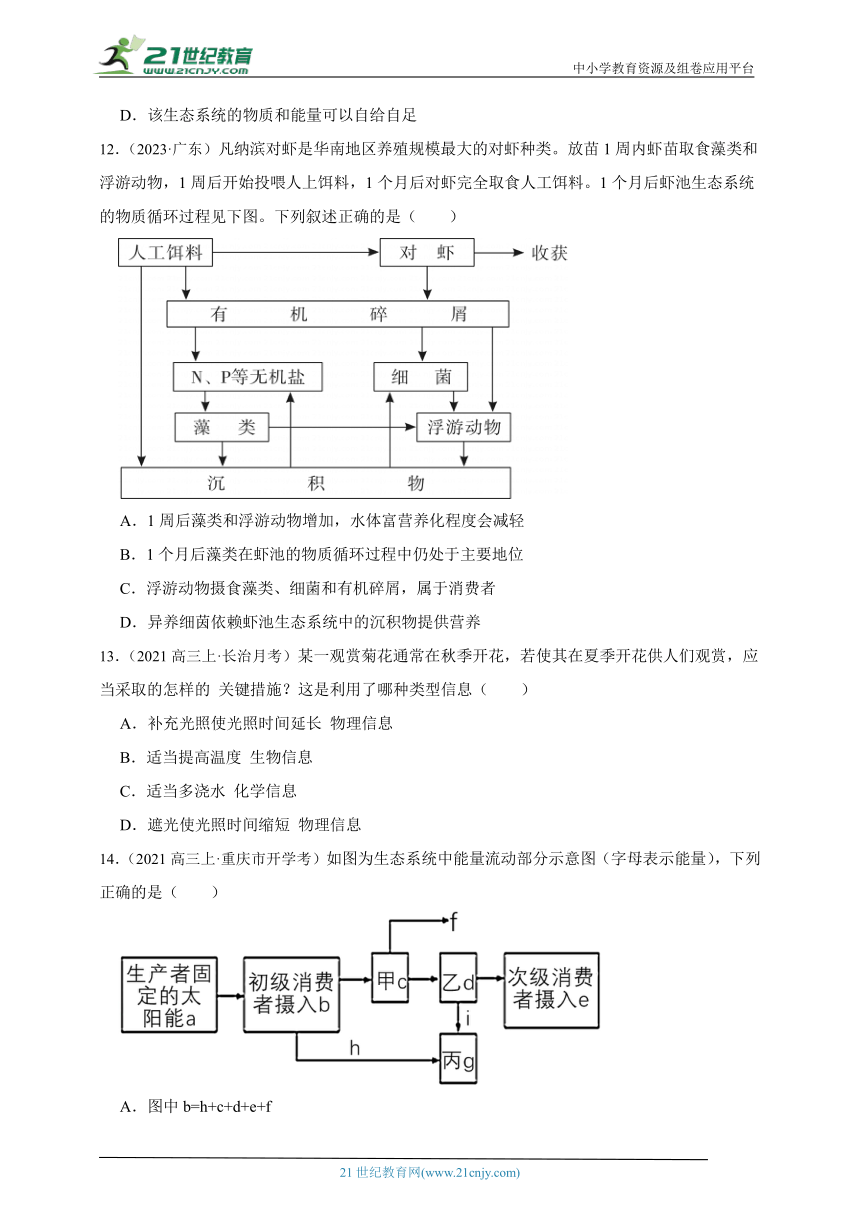

12.(2023·广东)凡纳滨对虾是华南地区养殖规模最大的对虾种类。放苗1周内虾苗取食藻类和浮游动物,1周后开始投喂人上饵料,1个月后对虾完全取食人工饵料。1个月后虾池生态系统的物质循环过程见下图。下列叙述正确的是( )

A.1周后藻类和浮游动物增加,水体富营养化程度会减轻

B.1个月后藻类在虾池的物质循环过程中仍处于主要地位

C.浮游动物摄食藻类、细菌和有机碎屑,属于消费者

D.异养细茵依赖虾池生态系统中的沉积物提供营养

13.(2021高三上·长治月考)某一观赏菊花通常在秋季开花,若使其在夏季开花供人们观赏,应当采取的怎样的 关键措施?这是利用了哪种类型信息( )

A.补充光照使光照时间延长 物理信息

B.适当提高温度 生物信息

C.适当多浇水 化学信息

D.遮光使光照时间缩短 物理信息

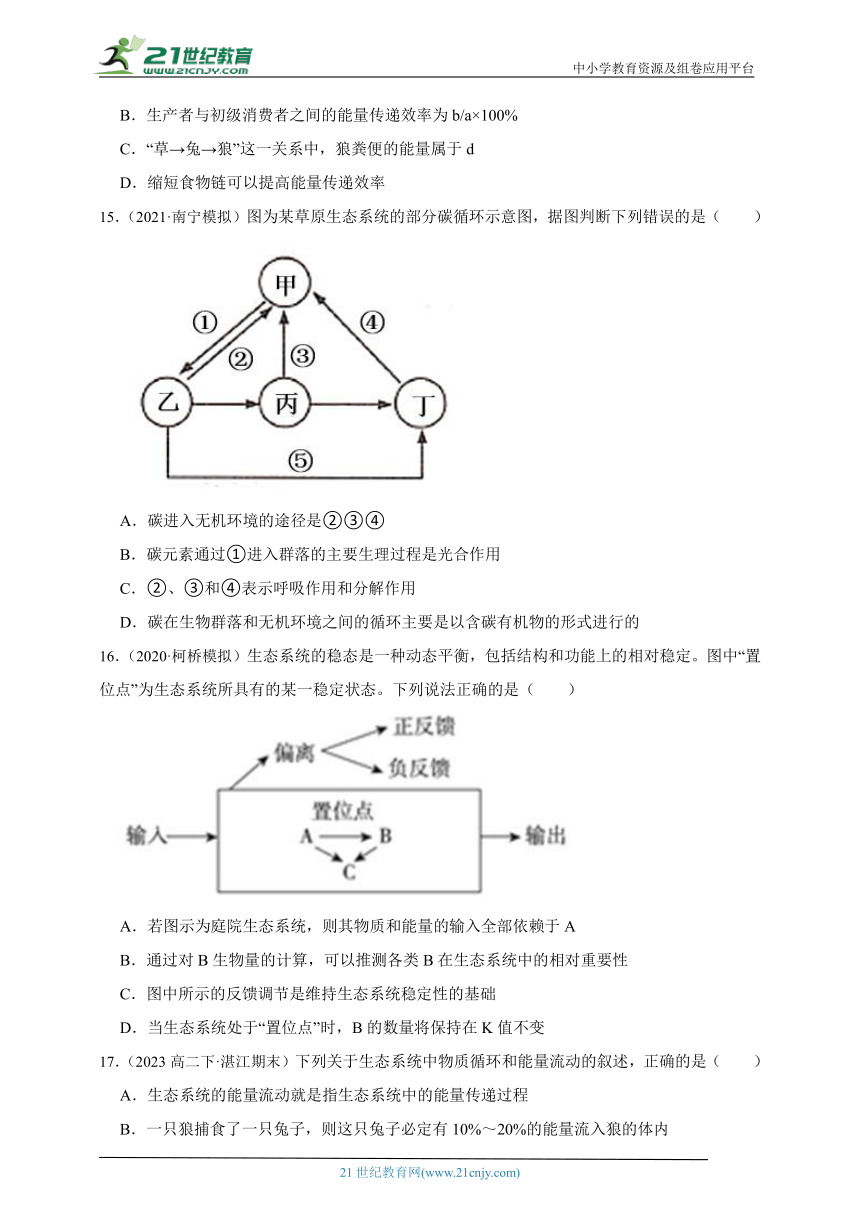

14.(2021高三上·重庆市开学考)如图为生态系统中能量流动部分示意图(字母表示能量),下列正确的是( )

A.图中b=h+c+d+e+f

B.生产者与初级消费者之间的能量传递效率为b/a×100%

C.“草→兔→狼”这一关系中,狼粪便的能量属于d

D.缩短食物链可以提高能量传递效率

15.(2021·南宁模拟)图为某草原生态系统的部分碳循环示意图,据图判断下列错误的是( )

A.碳进入无机环境的途径是②③④

B.碳元素通过①进入群落的主要生理过程是光合作用

C.②、③和④表示呼吸作用和分解作用

D.碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以含碳有机物的形式进行的

16.(2020·柯桥模拟)生态系统的稳态是一种动态平衡,包括结构和功能上的相对稳定。图中“置位点”为生态系统所具有的某一稳定状态。下列说法正确的是( )

A.若图示为庭院生态系统,则其物质和能量的输入全部依赖于A

B.通过对B生物量的计算,可以推测各类B在生态系统中的相对重要性

C.图中所示的反馈调节是维持生态系统稳定性的基础

D.当生态系统处于“置位点”时,B的数量将保持在K值不变

17.(2023高二下·湛江期末)下列关于生态系统中物质循环和能量流动的叙述,正确的是( )

A.生态系统的能量流动就是指生态系统中的能量传递过程

B.一只狼捕食了一只兔子,则这只兔子必定有10%~20%的能量流入狼的体内

C.碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

D.食物链中初级消费者数量越多,次级消费者能够获得的能量一定就越少

18.(2023高二下·玉溪期末)A、B两个湖泊原来的生态系统基本相似,但其中一个湖泊因附近农田过度使用化肥而被污染。如图表示目前两个湖泊的光合速率随着水深的变化。下列有关说法正确的是( )

A.B湖光合速率远低于A湖,所以受到污染的湖是B湖

B.A湖和B湖中的生物因光照而在垂直方向上具有分层现象

C.A湖固定的太阳能更多,所以A湖中的能量传递速率更高

D.A湖10m以下和B湖80m以下的生物主要是消费者和分解者

19.(2022高二下·浙江期中)某森林生态系统的相关指标随群落演替时间的变化如图所示,下列叙述正确的是( )

A.Pg 与 R 的差值就是该生态系统的生物量

B.Pg 达到最大值时,该森林生态系统的自我调节能力未达到最强

C.Pg 与Q的交点对应的年份,该生态系统净初级生产量是Pg的一半

D.各种群的数量在演替过程中都在增加,达到平衡时在环境容纳量上下波动

20.(2020·柳州模拟)下列关于种群和群落的叙述,正确的是( )

A.两只雄孔雀为吸引异性争相开屏,说明行为信息能够调节种间关系

B.弃耕农田发生的演替与人工制作的生态缸中发生的演替的方向往往相反

C.种群性别比例的改变会影响其出生率和死亡率,从而使种群密度发生变化

D.同一草原上牛和羊的生活区域重叠得越多,对资源的利用就越充分

21.下图为莴苣种子的萌发率与光的波长之间的关系。下列有关说法不正确的是( )

A.光和光敏色素都属于物理信息

B.没有信息传递,种子就不能正常萌发

C.种子接受某种波长光的信息才能萌发

D.萌发率的高低与波长不成正比关系

22.(2020高二下·南昌期末)如图为某生态系统的碳循环示意图(Ⅰ~Ⅳ表示生态系统的成分,①~⑧表示相关过程),下列叙述正确的是( )

A.图示的碳循环路径是完整的

B.流经该生态系统的总能量是通过①过程实现的

C.图中以CO2的形式进行的过程有①⑥⑦⑧过程,以有机物的形式进行的过程有②③④⑤

D.图中由生产者、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ构成的食物链中,能量流动是单向、逐级递减的

23.如图所示为某森林生态系统的能量金字塔简图,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,m1,m2代表不同的能量形式,下列相关叙述错误的是( )

A.营养级Ⅰ代表生产者,Ⅳ代表分解者

B.营养级Ⅱ是第二营养级,其中生物为初级消费者

C.图中m1代表的能量形式为太阳能,m2代表的能量形式为热能

D.营养级Ⅳ所含能量远小于Ⅰ,原因是能量在流动过程中逐级递减

24.(2022高二下·嫩江月考)关于能量流动的叙述,错误的是( )

A.相邻营养级之间的传递效率一般在10%-20%之间

B.分解者所需的能量可来自各营养级生物所储存的能量

C.能量是单向流动,逐级递减的

D.研究能量流动,可以提高能量传递效率

25.(2021高二下·牡丹江开学考)大型肉食性动物对低营养级肉食性动物与植食性动物有捕食和驱赶作用。当某种大型肉食性动物迁入到一个新的生态系统时,下列情况不会出现的是( )

A.某种植食性动物可能在竞争中失去原有竞争优势

B.该生态系统中的生产者在一定程度上得到保护

C.大型肉食动物通过捕食至少可获得第一营养级同化量的10%

D.该生态系统中原有食物链的营养级会增加,营养结构更复杂

二、实验探究题

26.(2022·大连模拟)陆地生态系统约占地球表面的1/3,生境复杂,类型众多。回答下列问题:

(1)陆地生态系统是一个 (填“开放”或“封闭”)的系统,可以通过源源不断地输入 来维持系统的有序性。

(2)陆地生态系统中生产者主要是 ,他们与消费者共同构成错综复杂的食物网。能量金字塔能直观地反映生态系统中各 间的能量关系,能量金字塔上窄下宽的原因是 。

(3)国内外研究发现,我国在减少碳排放的同时,碳汇(碳储存)能力也令人赞叹,我国主要通过 增加植被固碳能力,也通过 等措施增加农田土壤的储碳量。

(4)矿化是指在土壤微生物作用下土壤中有机化合物转化为无机化合物的过程,是碳循环过程中的重要一环。研究者进行了“土壤微生物多样性对土壤碳矿化过程的影响”的研究,在3种土壤样品中加入等量葡萄糖培养,测定并计算培养期各土壤样品的碳矿化速率和累积碳矿化量,结果分别见下图1和图2。

①研究人员获得含有显著基因多样性差异,但无明显丰富度差异的细菌群落的3种土壤样品,依基因多样性从大到小依次为D1、D3、D5。此步骤的目的是 。

②由图1可知,测量期间,3种土壤样品的碳矿化速率总体上从大到小排序为: 。各处理下的土壤碳矿化速率均表现出前、中、后的阶段性特征,后期下降时的微生物的碳源主要是 (填“难分解”或“易分解”或“较难分解”)的有机碳。

③综合分析图1和图2,得出实验结论: 。

27.(2021·江苏模拟)为评估东北虎豹国家公园对东北虎和东北豹的承载能力,研究人员对其中的森林灌草层植物进行了调查。

(1)东北虎、东北豹主要捕食马鹿、梅花鹿等大中型有蹄类动物,而这些动物主要以森林灌草层的植物为食。这些植食性动物属于该生态系统营养结构中的 。

(2)灌草层是有蹄类动物取食的主要区域,该区域根据林木覆盖程度可分为郁闭林和开阔地两种主要地形。研究人员分别在这两种地形中 选取样方,收集并检测几类常被取食植物的生物积累量(单位面积中生物的总量),结果如图。图中结果显示 其原因主要是由于开阔地 充足,利于植物生长和有机物的积累。

(3)植物中元素的含量及比例会影响有蹄类动物的取食偏好及营养状况。含碳(C)量高的 植物常含有大量不易被消化的等多糖类分子,口感较差。氮(N)元素含量高的植物营养成分更高。下表为灌草层中上述四类植物元素含量的测定及分析结果,据表中数据选择最适宜作为有蹄类动物食物的植物种类并解释原因 。

元素含量 植物种类 含N量(%) 含C量(%) C/N值

嫩枝叶 2.41 45.36 19.92

禾莎草 2.05 42.50 22.05

杂类草 2.42 41.21 18.10

蕨类 2.43 44.00 19.78

(4)有蹄类动物能量消耗大,需要在较短时间内取食大量营养成分高的食物。综合上述结果,从取食地形及植物种类角度,推测有蹄类动物的最优取食策略是 。

(5)在该生态系统中,东北虎、东北豹捕食有蹄类动物所同化的能量,其去向包括 。

(6)评估东北虎豹国家公园对东北虎和东北豹的承载能力时,除上述调查外,还需要分析的影响因素有 。(写出两条)

三、综合题

28.(2022高二下·光明期中)如图为某沙漠生态系统的食物网。回答下列问题:

(1)食物网是指 彼此交错链接形成的复杂的营养关系。

(2)该食物网中的第一营养级是 。作为沙漠植物,它的结构具有 的特点。

(3)该食物网共有 条食物链,山狗所处的营养级是 。

(4)山狗与响尾蛇之间的关系是 。如果蚂蚁数量减少,短期内仙人掌数量将 。

29.(2023高三上·云南开学考)长江江豚是评估长江生态系统状况的重要指示物种,目前其种群极度濒危。某自然保护区部分生物类群及食物关系如图所示。回答下列问题:

(1)分析图可知,在该食物网中长江江豚处于 营养级。鲤鱼与浮游动物的种间关系是 。

(2)每种生物都有相对固定的生态位,研究长江江豚的生态位要研究其 (答出2点)等。科研人员通过监测长江江豚独特的声呐信号调查其种群数量,这是利用了生态系统的 (填信息类型)。与标记重捕法相比,该方法的优点是 。

(3)禁止挖沙、废水流入和污染物排放有利于水生植物的健康生长。水生植物的健康生长有利于长江水体生态恢复,原因是 。长江十年禁渔计划及《中华人民共和国长江保护法》的实施能有效提高 ,从而提高水体生态系统的抵抗力稳定性。

30.(2021·长春模拟)淡水水域污染、富营养化,常会爆发主要由蓝藻引起的水华,影响水质和水生动物的生活。一个水华严重的池塘被改造成新型池塘(如图),人工种植了香莲、芦蒿等挺水植物,还投放了多种鱼类,并在塘边修建猪舍和蘑菇房等。请回答:

(1)池塘生态系统的结构包括 和 两部分。

(2)图中属于分解者的生物有 ,它们的作用是 。

(3)水华治理过程中,池塘群落发生了 演替。人工种植的香莲和芦蒿等挺水植物以及放养的鲢鱼,对水华现象起到了很好的控制作用,这是因为 。

(4)该生态系统的能量来源包括 和 。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【解答】A、图中丙既可以从大气中获取二氧化碳,又会向大气中释放二氧化碳,由此推测丙属于生产者。生产者能够进行光合作用或者化能合成作用,会使碳以CO2的形式通过丙的自养代谢进入生物群落,A正确;

B、图中甲是分解者,食物链中不包括分解者,所以丙→乙→甲不能构成食物链,B错误;

C、乙是消费者,消费者可以促进生态系统的物质循环和能量流动,C正确;

D、丙是生产者,乙是消费者,甲是分解者,图中①②③表示三者的呼吸作用,呼吸作用可以将碳返回无机环境,D正确。

故答案为:B。

【分析】生产者通过光合作用吸收二氧化碳,也能通过呼吸作用释放二氧化碳;消费者和分解者都能通过呼吸作用释放二氧化碳;生产者和消费者的粪便及遗骸都会被分解者分解。

2.【答案】B

【解析】【解答】A、与早期大熊猫牙齿发达,臼齿突出相比,现存大熊猫牙齿发生了彻底性转变,故现存大熊猫种群的基因频率发生了定向改变,A正确;

B、现存大熊猫牙齿发生了彻底性转变,很多生活在野外的大熊猫,99%的食物是竹子,也会捕食竹鼠,食用竹子时熊猫属于第二营养级,食用竹鼠时大熊猫属于第三营养级,粪便中的能量不属于其同化量,B错误;

C、秦岭大熊猫和四川大熊猫由于分布在不同地区,形态结构或生理功能方面发生变化,但不构成两个物种,故只存在地理隔离而不存在生殖隔离,C正确;

D、秦岭大熊猫和四川大熊猫由于分布在不同地区,自然选择使得形态结构或生理功能方面发生变化,D正确。

故答案为:B。

【分析】1、现代生物进化理论的主要内容

(1)种群是生物进化的基本单位①种群既是生物进化的基本单位,也是生物繁殖的基本单位;②同一种群生活在同一区域,没有生殖隔离;③生物进化的实质是种群基因频率的改变。

(2)突变和基因重组产生进化的原材料①可遗传的变异来源于基因突变、基因重组以及染色体变异,其中染色体变异和基因突变统称为突变;②基因突变产生新的等位基因,这就可能使种群的基因频率发生变化;③突变的频率虽然很低,但一个种群往往由许多个体组成,而且每一个个体中的每一个细胞都含有成千上万个基因,所以在种群中每一代都会产生大量的突变;④生物的变异是否有利取决于它们的生存环境,同样的变异在不同的生存环境中可能有利,也可能有害;⑤突变是不定向的,基因重组是随机的,只为进化提供原材料,而不能决定生物进化的方向。

(3)自然选择决定生物进化的方向①变异是不定向的,自然选择是定向的;②自然选择的直接对象是生物的表现型,间接对象是相关的基因型,根本对象是与变异性状相对的基因;③自然选择的实质:种群的基因频率发生定向改变;④自然选择的方向:适应自然环境;⑤变异是普遍存在的,环境仅是一个选择因素,变异在先、选择在后。

(4)隔离导致物种的形成①物种的判断标准主要是具有一定的形态结构和生理功能以及能否在自然条件下相互交配并产生可育后代;②一般先经过长期的地理隔离,然后形成生殖隔离;有时不经过地理隔离直接形成生殖隔离,例如多倍体的产生。

2、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。

摄入的能量有两个去向,一是成为粪便被分解者利用,二是同化的能量;其中,同化的能量又有两个去向,一是可以作为呼吸作用消耗掉,二是可以用于生长发育和繁殖。用于生长发育繁殖的能量又可分为:一、死后的遗体(分解者分解),二、次级消费者摄入量(流入下一营养级)。

摄入量=同化量+粪便量;

同化量=用于生长、发育繁殖的能量+呼吸散失的能;

生长、发育、繁殖的能量=流入下一营养级能量+流入分解者的能量;

能量流动效率=下一营养级的同化量/上一营养级的同化量×100%。

3.【答案】A

【解析】【解答】A、生产者能够固定太阳能,利用无机物合成有机物供自身和其他生物利用,没有生产者,消费者和分解者就没有物质和能量的来源,所以说生产者是生态系统的基石,是生态系统的必要组成部分 ,A正确;

B、小型水生生态系统稳定性低,所以不能经常开盖与外界进行物质交换,B错误;

C、群落指一定时间、一定区域内所有生物的集合,所以“问天”生物群落中还应该有拟南芥和实验员,C错误;

D、太空环境诱导生物发生变异,如果变异生物与原生物存在生殖隔离,就有可能会因此形成新物种,D错误。

故答案为:A。

【分析】由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一的整体,叫做生态系统。

4.【答案】B

【解析】【解答】A、由于系统总呼吸量(13.10+501.58+0.54+79.13+192.59)=786.94小于系统的能量输入(光合作用固定总能量871.27),故若该生态系统维持现在能量输入、输出水平,则有机物总量会增多,即该生态系统的生物量会增加,A正确;

B、④初级消费者GP的去向中,不包括自身的粪便,自身的粪便属于生产者的GP,B错误;

C、能量在初级消费者和次级消费者之间的传递效率为15.91÷141.20×100%=11.3%,C正确;

D、根据能量流动的特点:单向流动,逐级递减,则②是生产者,④是初级消费者,①是次级消费者,③是三级消费者,则食物链为②→④→①→③,D正确。

故答案为:B。

【分析】由表中的信息可知,能量流动逐级递减,②是生产者,④是初级消费者,①是次级消费者,③是三级消费者,⑤是分解者,则食物链为②→④→①→③。消费者摄入能量=消费者同化能量+粪便中能量,即动物粪便中能量不属该营养级同化能量,应为上一个营养级固定或同化能量。

5.【答案】C

【解析】【解答】由于捕食关系,初级消费者中的能量有一部分流入次级消费者体内,在传递效率一定的情况下,初级消费者含有的能量越多,次级消费者获得的能量也越多。

【分析】生态系统的功能是能量流动、物质循环、信息传递。能量流动的渠道是食物链或食物网;能量流动的特点是单向流动、逐级递减的;能量流动的时候只能从低营养级到高营养级,而不能倒过来流动,所以说是单向流动,逐级递减是指从前一营养级所包含的能量只有10%~20%能够传给下一营养级,其他的能量都损耗掉。

6.【答案】B

【解析】【解答】解:A、该食物网中最高营养级是鲈鱼,为第五营养级,A错误;

B、该食物网中第一到第二营养级的能量传递效率为(3780+4200)÷31920×100%=25%,B正确;

C、太阳鱼同化的能量去向有:呼吸作用消耗、流入下一营养级和被分解者分解利用,由图可知,只知道同化量和流入下一营养级的能量,不能得出呼吸作用消耗的能量,C错误;

D、能量流动的特点是单向流动,逐级递减,不能循环,D错误。

故答案为:B。

【分析】有关生态系统的能量流动:(1)生态系统的能量流动:生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,传递沿食物链、食物网,散失通过呼吸作用以热能形式散失的。(2)过程:一个来源,三个去向。(3)特点:单向的、逐级递减的(中底层为第一营养级,生产者能量最多,其次为初级消费者,能量金字塔不可倒置,数量金字塔可倒置)。(4)能量传递效率:10%-20%。

7.【答案】D

【解析】【解答】A、图中f代表初级消费者、第二营养级生物通过呼吸作用消耗的能量,A正确;

B、在“草→兔→狼”这一食物链中,狼粪便中的能量未被狼(次级消费者)同化,仍属于其上一个营养级(初级消费者)的能量,即属于d,B正确;

C、g或i表示的是未被利用的能量或被分解者利用的能量,C正确;

D、初级消费者与次级消费者之间的能量传递效率=(次级消费者同化量/初级消费者同化量)×100%,而图中b表示初级消费者的摄入量,c表示初级消费者的同化量,e表示次级消费者的摄入量,但不清楚次级消费者的同化量,所以无法计算能量传递效率,D错误。

故答案为:D。

【分析】根据题意和图示分析可知:图示为生态系统中能量流动图解部分示意图,其中a表示该生态系统的总能量;b表示第二个营养级的摄入量;c表示第二个营养级的同化量;d表示自身生长、发育和繁殖;e表示第三个营养级的摄入量;f表示第二营养级呼吸作用散失的能量;h和i(或g)表示被分解者利用的能量;g(或i)表示未被利用的能量。

8.【答案】A

【解析】【解答】A、增加生物的多样性使生态系统的食物网复杂,可以提高抵抗力稳定性,A正确;

B、抵抗力稳定性较高时恢复力稳定性一般较低,B错误;

C、生态系统内各种群的密度不是固定不变,C错误;

D、单纯追求农业或林业的最大产量会减少生物的多样性,D错误。

故答案为:A。

【分析】生态系统中的自生原理:

自生:由生物组分而产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生。

要求:有效的选择生物组分并合理布设;创造有益于生物组分的 生长、发育、繁殖 ,以及它们形成互利共存关系的条件。

9.【答案】B

【解析】【解答】兔的同化量一部分通过细胞呼吸以热能的形式散失,A正确;兔的粪便中的能量不属于兔的同化量,而是属于草的同化量,B错误;狐的粪便中的能量,属于兔的同化量,C正确;兔的同化量有一部分会流向狐的体内,D正确。

【分析】1、同化量=摄入上一营养级的能量-粪便中的能量

2、同化量=呼吸消耗以热能形式散失的能量+流向下个营养级的能量+流向分解者的能量+未被利用的能量

3、同化量=自身生长、发育和繁殖的能量+呼吸消耗的能量

10.【答案】D

【解析】【解答】A、该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者和食物链、食物网,A错误;

B、食物链起始端必须是生产者,鼠→蛇→鹰不能构成食物链,B错误;

C、生产者都是自养型生物,但有光能自养和化能自养之分,故并不是都能进行光合作用,C错误;

D、消费者具有促进生态系统物质循环,并维持生态平衡的作用,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。

2、立体农业是为充分利用空间和资源而发展起来的一种农业生产模式,运用了群落的空间结构原理,立体农业可以提高植物对水分和光能的利用率,立体农业可以改善生物群体的通风条件,提高物质的循环和利用率,立体农业是实现高产、优质、高效农业的一种重要途径。

11.【答案】C

【解析】【解答】A、生态系统的结构分为组成成分和营养结构,组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,营养结构包括食物链和食物网,A不符合题意;

B、该生态系统中粪便、作物残留中的有机物,需要被分解者分解后才能被植物利用,B不符合题意;

C、间种套作、蔬菜大棚中的多层育苗,提高了生态系统对能量的利用率,从而增加了流入该生态系统的总能量,C符合题意;

D、生态系统的物质可以自给自足,但能量不可以自给自足,需要依靠生产者固定太阳能获得,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的结构分为组成成分和营养结构

①生态系统的组成成分

非生物的物质和能量:光、热、水、空气和无机盐等;

生产者:自养生物,主要是绿色植物;

消费者:动物,包括植食性动物、肉食性动物、杂食性动物和寄生动物等;

分解者:能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,主要是细菌和真菌。

②生态系统营养结构包括食物链和食物网。

2、生态系统中的物质可循环利用,但能量不能循环利用。

12.【答案】B

【解析】【解答】A、依据题干”1周后开始投喂人工饵料“,结合图2可知,人工饵料的投入导致有机碎屑、沉积物和N、P等无机盐含量增加, 则藻类和浮游动物数量增加,水体富营养化程度会变得更严重,A错误;

B、藻类通过光合作用合成有机物实现自养,在生态系统属于生产者,是生态系统的基石,因此在物质循环中占主要地位,B正确;

C、从图2可知,浮游动物摄食藻类和细菌,属于消费者,同时浮游动物将有机碎屑分解为无机物为己所用,又属于分解者,C错误;

D、从图2可知,细菌将虾池生态系统中的沉积物和有机碎屑分解为无机物供自身利用,营养方式属于异养细菌,D错误。

故答案为:B。

【分析】生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,生态系统的营养结构(食物链、食物网),是生态系统物质循环和能量流动的渠道。生态系统三种组成成分的比较

比较项目 生产者 消费者 分解者

营养方式 自养 异养 异养

生物

类型 ①光合自养生物:绿色植物和蓝藻等;

②化能合成生物:硝化细菌等 大多数动物;寄生植物(如菟丝子) 腐生细菌和真菌,腐食动物

地位 生态系统的基石 生态系统最活跃部分 生态系统的关键成分

作用 ①合成有机物,储存能量;

②为消费者提供食物和栖息场所 ①加快物质循环;

②帮助植物传粉和传播种子 将有机物分解为无机物,供生产者重新利用

13.【答案】D

【解析】【解答】A、夏季光照时间已经比秋季长,因此不需要补充光照,A错误;

B、夏季的温度要高于秋季,提高温度不利于菊花开花,B错误;

C、补充水分并不属于提供化学信息,C错误;

D、秋季光照时间短,因此需要在夏季适当遮光,使光照时间缩短,这属于物理信息,D正确。

故答案为:D。

【分析】、生态系统中信息的种类(1)物理信息:生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息,如蜘蛛网的振动频率。(2)化学信息:生物在生命活动中,产生了一些可以传递信息的化学物质,如植物的生物碱、有机酸,动物的性外激素等。(3)行为信息:动物的特殊行为,对于同种或异种生物也能够传递某种信息,如孔雀开屏。

14.【答案】C

【解析】【解答】A、图中b=h+c,A错误;

B、生产者与初级消费者之间的能量传递效率为(b h)/a×100%,B错误;

C、“草→兔→狼”这一关系中,狼粪便中的能量是它的上一个营养级兔用于生长、发育和繁殖的能量,属于d,C正确;

D、缩短食物链可以减少能量的损耗,但不能提高能量传递效率,D错误。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的能量流动:生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,传递沿食物链、食物网,散失通过呼吸作用以热能形式散失的。

2、每一营养级的能量来源及去向:流入一个营养级的能量是指被这个营养级的生物所同化的全部能量。

(1)能量的来源:①生产者的能量主要来自太阳能;②其余各营养级的能量来自上一营养级所同化的能量。

(2)能量的去路:①自身呼吸消耗、转化为其他形式的能量和热能;②流向下一营养级;③残体、粪便等被分解者分解;④未被利用。即一个营养级所同化的能量=呼吸消耗的能量+被下一营养级同化的能量+分解者利用的能量+未被利用的能量。

能量传递效率为:下一营养级同化的能量/上一营养级同化的能量×%。

15.【答案】D

【解析】【解答】A、碳通过生产者、消费者和分解者的呼吸作用和分解作用进入无机环境,即②③④,A正确;

B、乙表示生产者,生产者可进行光合作用将碳元素转化成含碳有机物,从而使碳进入群落,B正确;

C、由分析可知,②③表示呼吸作用,④表示分解作用,C正确;

D、碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的,D错误。

故答案为:D。

【分析】生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

16.【答案】B

【解析】【解答】A、若图示为庭院生态系统,则其物质和能量的输入依赖于A生产者固定的能量和额外人工输入的能量,A错误;

B、B是消费者,B的生物量不同在生态系统中发挥的作用不同,通过对B生物量的计算,可以推测各类B在生态系统中的相对重要性,B正确;

C、图中所示的反馈调节包括正反馈、负反馈,其中负反馈是维持生态系统稳定性的基础,C错误;

D、“置位点”为生态系统所具有的某一稳定状态,当生态系统处于“置位点”时,B的数量将保持在K值左右相对稳定,而不是固定不变,D错误。

故答案为:B。

【分析】1、反馈信息与输入的信息起相同作用,使得输出信息进一步增强的调节是正反馈;反馈信息与输入的信息起相反作用,使得输出信息减弱的调节是负反馈。2、生态系统之所以能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力。该能力的基础是负反馈调节。物种数目越多,营养结构越复杂,自我调节能力越大,抵抗力稳定性越高。3、分析图示可知,A表示生产者,B表示消费者,C表示分解者。

17.【答案】C

【解析】【解答】A、生态系统的能量流动是指生态系统中的能量的输入、传递、转化和散失的过程,A不符合题意;

B、能量传递效率是相对于相邻营养级之间而言的,一只狼和一只兔子都不是表示一个营养级,B不符合题意;

C、各营养级通过呼吸作用释放二氧化碳到无机环境中,生产者吸收无机环境中的二氧化碳用于光合作用,即碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的,C符合题意;

D、食物链中初级消费者数量越多,其含有的能量就越多,则次级消费者能够获得的能量就越多,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】1、一个营养级不只包括一种生物,而是多种生物。

2、生态系统中能量流动具有两个明显特点:1、单向性,即在生态系统中,能量流动只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向后面的各个营养级,不可逆转也不能循环流动;2、能量在流动过程中逐级递减。输入到一个营养级的能量,不可能100%地流入下一个营养级,能量在沿食物链流动的过程中是逐渐减少的,能量在相邻的两个营养级间传递效率是10%~20%。

18.【答案】D

【解析】【解答】A、B湖光合作用速率远低A湖,说明A湖含有较多的N、P,受到污染的湖是A湖,A错误;

B、A湖和B湖中的植物在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象,植物垂直分层为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,植物的垂直分层现象决定了动物垂直分层现象,B错误;

C、生产者固定的太阳能多,与能量传递效率无关,C错误;

D、A湖10m以下和B湖80m以下的生物不进行光合作用,主要是消费者和分解者,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、群落的空间结构: (1)垂直结构:①表现:在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象。②影响植物垂直分层的因素:决定植物地上分层的因素有光、温度等,决定地下分层的则是水、无机盐等。③动物的垂直分层:群落中植物垂直分层为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。植物的垂直分层现象决定了动物垂直分层现象。 (2)水平结构:①表现:在水平方向上生物常呈镶嵌分布。②影响因素:地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人和动物的影响等。

2、生态系统的能量流动:(1)源头:太阳能。(2)流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能总量。(3)传递途径:食物链和食物网。(4)散失途径:通过呼吸作用以热能的形式散失。(5)特点:单向流动,逐级递减。(6)规律:相邻两个营养级间能量传递效率一般为10%-20%。能量传递效率=下一营养级的同化量/这一营养级的同化量x100%。

19.【答案】B

【解析】【解答】A、某生物在某一调查时刻前的净生产量的积累量就是其生物量,Pg 与 R 的差值不是生态系统的生物量,A 错误;

B、Pg达最大值时,该生态系统的自我调节能力不一定最高,自我调节能力与营养结构的复杂程度有关,B正确;

C、绿色植物通过光合作用所制造成的有机物所固定的能量为生态系统的初级生产量。初级生产量中,有一部分被植物自身的呼吸所消耗,剩下的用于植物的生长和繁殖,这部分物质所含能量叫净初级生产量,两者相加等于总初级生产量(Pg),植物固定能量大部分通过呼吸作用散失,所以该生态系统净初级生产量不能是Pg的一半,C错误;

D、演替过程中不是所有种群的数量都在增加,D错误。

故答案为:B。

【分析】1、生态系统的组分越多,食物网越复杂,自我调节能力就越强,抵抗力稳定性越高。恢复力稳定性越弱。

2、生态系统的能量流动:

(1)源头:太阳能。

(2)流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能总量。

(3)传递途径:食物链和食物网。

(4)散失途径:通过呼吸作用以热能的形式散失。

(5)特点:单向流动,逐级递减。

(6)营养级摄入能量的摄入量=同化量+粪便量。同化量=呼吸消耗的能量+用于生长发育和繁殖等生命活动的能量=呼吸消耗的能量+流向下一营养级+未被利用+流向分解者的能量。

3、群落的演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

20.【答案】B

【解析】【解答】解:A、两只雄性孔雀为吸引异性争相开屏,说明生物种群的繁衍,离不开信息的传递的作用,A错误;

B、弃耕农田发生的演替往往向着丰富度增多的方向进行,人工制作的生态缸中发生的演替往往向着丰富度减少的方向进行,两者演替方向往往相反,B正确;

C、种群性别比例的改变通过影响其出生率使种群密度发生变化,C错误;

D、同一草原上牛和羊习性相近,两者生活区域在一定范围内重叠的越多,对资源的利用越充分,但超过一定范围,会影响资源的再生能力,D错误。

故答案为:B。

【分析】种群指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体,种群是生物进化和繁殖的基本单位;群落指生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和,群落中会发生演替与信息传递。

21.【答案】A

【解析】【解答】A、光属于物理信息,光敏色素不是,A错误;

B、种子萌发需要特定波长的光照,B正确;

C、由图可知,种子接收某种波长的光信息才能萌发,C正确;

D、随着光波长增加,莴笋种子萌发率先增加后基本不变,再减少后基本不变,再增加,D正确。

故答案为:A。

【分析】题图为莴苣种子的萌发率与光的波长之间的关系,分析可知,莴笋种子萌发率随着光波长增加,先增加后基本不变;若光波长继续增加,莴笋种子萌发率减少后基本不变;若光波长继续增加,莴笋种子萌发率增加。据此答题。

22.【答案】B

【解析】【解答】A、图中缺少Ⅱ、Ⅲ直接到Ⅰ的途径(第二营养级和第三营养级的细胞呼吸),A错误;

B、流经该生态系统的总能量是生产者通过①(如光合作用)固定的,B正确;

C、图中①⑦⑧过程以CO2的形式进行,②③④⑤⑥过程以有机物的形式进行,C错误;

D、食物链中不包括分解者Ⅳ,D错误。

故答案为:B。

【分析】析图:Ⅰ是大气中的二氧化碳库,Ⅱ是初级消费者,Ⅲ是次级消费者,Ⅳ是分解者;①是光合作用,⑧是生产者的呼吸作用产生的二氧化碳,②③是动物摄食,能量以有机物的形式在食物链流动,④⑤⑥表示残枝败叶、尸体粪便的碳以有机物的形式流向分解者,⑦是分解者的分解作用产生的二氧化碳。

23.【答案】A

【解析】【解答】A、此能量金字塔简图中不存在分解者,Ⅰ代表生产者,Ⅳ代表消费者,A错误;

B、营养级Ⅱ以生产者为食,属于第二营养级,其生物为初级消费者,B正确;

C、图中m1属于被生产者固定的太阳能,m2代表的能量为生产者和各级消费者呼吸作用散失的热能,C正确;

D、流经生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,且能量在流动过程中逐级递减,因此营养级Ⅳ所含能量远小于Ⅰ,D正确。

故答案为:A。

【分析】1、生态系统的结构由两部分构成:(1)生态系统的成分:包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者;(2)生态系统的营养结构:食物链和食物网。

2、生态系统的功能:能量流动、物质循环和信息传递。

3、流经生态系统的总能量是该生态系统的生产者固定的总能量。

4、分析题图:图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别表示第一、二、三、四营养级,m1是输入该生态系统的总能量,输入该生态系统的途径是生产者的光合作用和化能合成作用,m2是呼吸作用散失的能量。

24.【答案】D

【解析】【解答】A、能量在相邻营养级之间的传递效率一般在10%-20%之间 ,A正确;

B、 分解者所需的能量可来自各营养级的同化量,B正确;

C、能量在营养级之间的流动是单向流动,逐级递减的,C正确;

D、 研究能量流动,可以提高能量利用率,而不是传递效率,D错误;

故答案为:D

【分析】(1)能量流动特点:

①单向流动:沿食物链由低营养级流向高营养级。

②逐级递减:相邻两个营养级间能量传递效率为 10%~20%。

③能量传递效率的计算:上一营养级的同化量/下一营养级的同化量=能量传递效率。

(2)研究能量流动的实践意义:

①使能量得到最有效的利用;同时使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

25.【答案】C

【解析】【解答】A、通过题干信息可知,某种植食性动物可能在竞争中失去原有竞争优势,A会出现;

B、当某种大型肉食性动物迁入到一个新的生态系统时,低营养级肉食性动物与植食性动物有捕食和驱赶作用,故该生态系统中的生产者在一定程度上得到保护,B会出现;

C、根据食物链表示:植物→植食性动物→肉食性动物,大型肉食动物通过捕食至少可获得上一营养级同化量的10%,不是生产者,C不会出现;

D、该生态系统中原有食物链的营养级会增加,生物的种类和数量越多,营养结构更复杂,D会出现;故答案为:C。

【分析】抵抗力稳定性和恢复力稳定性

(1)抵抗力稳定性

①概念:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状(不受损害)的能力。

②特点:一般来说,生态系统的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性越高,反之则越低 。

(2)恢复力稳定性:生态系统受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。

(3)两者关系:一般呈相反关系。

生物种类越多 →食物网越复杂(即营养结构越复杂) →自我调节能力越强 →抵抗力稳定性越高,而恢复稳定性越低。

26.【答案】(1)开放;能量

(2)绿色植物;营养级;能量在流动过程中总是逐级递减的

(3)植树种草(其他合理给分,如答:人工造林;植树造林);秸杆还田

(4)去除丰富度差异对实验干扰;D1、D3、D5(或:D1>D3>D5);难分解;土壤微生物多样性的减少会对土壤的碳矿化作用造成不利影响(合意表达给分,如答:土壤微生物多样性的增加会对土壤的碳矿化作用产生积极影响;土壤微生物多样性的增加有利于土壤的碳矿化过程;丰富的土壤微生物多样性有利于土壤的碳矿化过程等)

【解析】【解答】(1)开放生态系统:能与外界环境发生能量和物质交换的生态系统。绝大多数自然生态系统都属于开放生态系统。陆地生态系统属于开放生态系统。以通过源源不断地输入能量来维持系统的有序性。

(2)陆地生态系统中生产者主要是绿色植物,绿色植物通过光合作用把光能固定下来输入绿地生态系统。他们与消费者共同构成错综复杂的食物网。能量金字塔能直观地反映生态系统中各营养级间的能量关系,能量金字塔上窄下宽的原因是能量流动是逐级递减,在食物链中等级越高获得的能量越少。

(3)植物通过光合作用将大气中的CO2固定在植被与土壤中,所以我国主要通过植树种草增加植被固碳能力。秸秆还田是当今世界上普遍重视的一项培肥地力的增产措施,在杜绝了秸秆焚烧所造成的大气污染的同时还有增肥增产作用。所以通过秸杆还田等措施增加农田土壤的储碳量。

(4)由题意“无明显丰富度差异的细菌群落”知,该目的是为了排除丰富度差异对实验干扰。由图1可知土壤碳化速率是D1>D3>D5。前期矿化速率较快是微生物碳源是较容易利用的碳源,后期微生物利用的碳源是较难利用的碳源。由图1、图2可知,土壤中微生物基因多样性越大,矿化速率越慢,即土壤微生物多样性的增加有利于土壤的碳矿化过程。

【分析】1、生态系统的结构是指生态系统的组成成分和营养结构(食物链和食物网)。

(1)组成成分又包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。生产者能将无机物合成有机物,是其他生物物质、能量的来源,主要指绿色植物和化能合成作用的生物;消费者加快生态系统的物质循环,有利于生产者的传粉或种子的传播,主要指动物;分解者将有机物分解为无机物,归还无机环境,指营腐生生活的微生物和动物。

(2)营养结构是指食物链和食物网。

2、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。研究此生态系统能量流动的意义是调整能量流动关系,使能量持续高效流向对人类最有益的部分。

3、生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

27.【答案】(1)第二营养级

(2)随机;开阔地中各类植物的生物积累量均显著高于郁闭林;光照

(3)纤维素;杂类草,杂草类含N量较高、含C量最低,C/N值最低,纤维素含量少口感好,且营养成分高

(4)在开阔地取食杂类草

(5)用于自身生长、发育和繁殖等生命活动;呼吸作用以热能形式散失

(6)气候条件,人为干扰因素,有蹄类动物的种群密度、年龄组成

【解析】【解答】(1)这些植食性动物以植物为食,属于初级消费者,属于该生态系统营养结构中的第二营养级。

(2)样方法调查种群密度是在被调查种群分布范围内,随机选取若干个样方,所以研究人员分别在这两种地形中随机选取样方,收集并检测几类常被取食植物的生物积累量(单位面积中生物的总量),结果如图。根据图中分析:图中结果显示开阔地中各类植物的生物积累量均显著高于郁闭林,其原因主要是由于开阔地光照充足,利于植物生长和有机物的积累。

(3)含碳量高的纤维素植物常含有大量不易被消化的等多糖类分子,口感较差。氮(N)元素含量高的植物营养成分更高。下表为灌草层中上述四类植物元素含量的测定及分析结果,据表中数据选择最适宜作为有蹄类动物食物的植物种类并解释原因杂类草,杂草类含N量较高、含C量最低,C/N值最低,纤维素含量少口感好,且营养成分高。

(4)根据题中信息分析,有蹄类动物适宜在开阔地取食杂草类,所以推测有蹄类动物的最优取食策略是在开阔地取食杂类草。

(5)在该生态系统中,东北虎、东北豹捕食有蹄类动物所同化的能量,其去向包括用于自身生长、发育和繁殖等生命活动;呼吸作用以热能形式散失。

(6)评估东北虎豹国家公园对东北虎和东北豹的承载能力时,除上述调查外,还需要分析的影响因素有气候条件,人为干扰因素,有蹄类动物的种群密度、年龄组成等。

【分析】1、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。

摄入的能量有两个去向,一是成为粪便被分解者利用,二是同化的能量;其中,同化的能量又有两个去向,一是可以作为呼吸作用消耗掉,二是可以用于生长发育和繁殖。用于生长发育繁殖的能量又可分为:一、死后的遗体(分解者分解),二、次级消费者摄入量(流入下一营养级)。

摄入量=同化量+粪便量;

同化量=用于生长、发育繁殖的能量+呼吸散失的能;

生长、发育、繁殖的能量=流入下一营养级能量+流入分解者的能量;

能量流动效率=下一营养级的同化量/上一营养级的同化量×100%。

2、估算种群密度时,常用样方法和标记重捕法:

(1)一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度

(2)活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度。

3、影响种群数量变化的因素包括生物因素和非生物因素,动物种群数量受生物因素影响的同时,也受气温、日照和降水等非生物因素的影响,气候、季节、降水等的变化,影响程度与种群密度没有关系,属于非密度制约因素,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的。

28.【答案】(1)食物链

(2)仙人掌;具有肥厚的肉质茎、叶呈针状.气孔在夜晚才开放

(3)8;第四、五营养级

(4)竞争和捕食;增加

【解析】【解答】(1)生态系统的营养结构包括食物链和食物网,食物网是指食物链彼此交错链接形成的复杂的营养关系;

故填:食物链

(2)在食物链和食物网中,第一营养级是生产者,从图示可知是仙人掌,仙人掌作为沙漠植物,为了更好的适应沙漠环境,仙人掌所具有的特点是:具有肥厚的肉质茎、叶呈针状,气孔在夜晚才开放;

故填: 仙人掌 ; 具有肥厚的肉质茎、叶呈针状,气孔在夜晚才开放 。

(3)由图示可知,图中的食物链从生产者→最高营养级,一共8条食物链,山狗在这个食物网中的不同食物链中的分别属于第四和第五营养级;

故填: 8 ; 第四、五营养级 。

(4)有食物链可知,山狗可以捕食响尾蛇,同时山狗和响尾蛇同时捕食蜥蜴,所以山狗与响尾蛇之间的关系是 :捕食和竞争;食物链中蚂蚁以仙人掌为食物,当蚂蚁数量减少, 短期内仙人掌数量将增加;

故填:竞争和捕食 ; 增加 。

【分析】(1)生态系统的营养结构——食物链和食物网

①生态系统成分:生产者,初级消费者,次级消费者,三级消费者,四级消费者。

营养级别:第一营养级,第二营养级,第三营养级,第四营养级,第五营养级。

②食物链中只有生产者和消费者两种成分,不出现分解者和非生物的物质和能量 。

食物链的起点是生产者 ( 第一营养级),终点是不被其他动物所食的动物( 最高营养级)。

③食物网:生态系统中,许多 食物链 彼此相互交错,连接成的复杂 食物网 。

(2)食物链中每条食物链的起点都是生产者,终点是不能被其他动物所食的动物,即最高营养级,中间有任何停顿都不能算完整的实物链。同一种生物在不同的食物链中可以占有不同的营养级。

(3)食物网中箭头相连的两种生物种间关系是捕食,具有共同食物的两种生物种间关系是竞争 。

29.【答案】(1)第三、第四;捕食和种间竞争

(2)所处空间位置、占用资源情况、与其他物种的关系;物理信息;比较隐蔽,对长江江豚的影响小

(3)水生植物健康生长可为其他生物提供更多的物质、能量和溶解氧;生物多样性

【解析】【解答】(1)分析图可知,在该食物网中长江江豚处于第三、第四营养级。鲤鱼与浮游动物有共同的食物,并且鲤鱼捕食浮游动物,故鲤鱼与浮游动物的种间关系是捕食和种间竞争。

(2)生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,研究长江江豚的生态位要研究其所处空间位置、占用资源情况、与其他物种的关系。科研人员通过监测长江江豚独特的声呐信号调查其种群数量,这是利用了生态系统的物理信息。与标记重捕法相比,该方法比较隐蔽,对长江江豚的影响小。

(3)水生植物为生产者可为其他生物提供更多的物质、能量和溶解氧,有利于长江水体生态恢复。长江十年禁渔计划及《中华人民共和国长江保护法》的实施使得生物种类和数量增多,能有效提高生物多样性,从而提高水体生态系统的抵抗力稳定性。

【分析】1、种间关系:(1)原始合作:两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活。(2)互利共生:两种生物长期共同生活在一起,相互依存,彼此有利。(3)捕食:一种生物以另一种生物为食。(4)寄生:一种生从另一种生物的体液、组织或已消化的物质中获取营养并对宿主产生危害。(5)种间竞争:两种或更多种生物共同利用有限的资源和空间而产生的相互排斥的现象。

2、生态系统信息传递的种类:①物理信息:自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等。②化学信息:植物的生物碱、有机酸等代谢产物以及动物的性外激素等。③行为信息:动物的各种动作。

3、抵抗力稳定性的大小取决于该生态系统的生物物种的多少和营养结构的复杂程度。生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统的抵抗力稳定性就越高;而恢复力稳定性则是生态系统被破坏后恢复原状的能力,恢复力稳定性的大小和抵抗力稳定性的大小往往存在着相反的关系。

30.【答案】(1)(生态系统的)组成成分/生产者、消费者、分解者、非生物物质和能量;(生态系统的)营养结构/食物链和食物网

(2)蘑菇和细菌;将(粪尿中的、动植物遗体和排泄物中的)有机物分解为无机物

(3)次生;通过竞争和捕食等方式抑制蓝藻大量繁殖/挺水植物与蓝藻、绿藻竞争阳光和无机盐,投放的鲢鱼能捕食蓝藻和绿藻,从而限制蓝藻和绿藻的增长

(4)生产者(通过光合作用)固定的太阳能;饲料中(有机物的)化学能/人工输入的能量

【解析】【解答】(1)池塘生态系统的结构包括生态系统的组成成分和生态系统的营养结构(或食物链和食物网)两部分。

(2)根据图示,属于分解者的生物有蘑菇和细菌,它们的作用是将粪尿中的有机物分解为无机物。

(3)水华治理过程中,池塘群落发生了次生演替。人工种植的香莲和芦蒿等挺水植物以及放养的鲢鱼,对水华现象起到了很好的控制作用,这是由于挺水植物与蓝藻、绿藻竞争阳光和无机盐,投放的鲢鱼能捕蓝藻和绿藻,从而限制蓝藻和绿藻的增长。

(4)该生态系统的能量来源包括生产者通过光合作用固定的太阳能和饲料中有机物的化学能。

【分析】1、群落水平结构和垂直结构:

在水平方向上,由于地形的起伏、光照的阴暗、湿度的大小等因素的影响,不同地段往往分布着不同的种群,种群密度也有差别。例如,在森林中,在乔木的基部和其他被树冠遮住的地方,光线较暗,适于苔藓植物生存,其他光照较充足的地方,则有较多的灌木和草丛。

群落的垂直结构:在垂直方向上,生物群落具有明显的分层现象。例如,在森林里,高大的乔木占据森林的上层,往下一次是灌木层和草本植物层。2、初生演替和次生演替的区别:

初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是在原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。

可以看出,两者的区别主要表现为起始条件不同。3、标志重捕法:在被调查种群的生存环境中,捕获一部分个体,将这些个体进行标志后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕中标志个体占总捕获数的比例来估计该种群的数量。适用于活动能力强,活动范围较大的动物种群。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第三章 生态系统及其稳定性

一、单选题

1.(2023高二下·惠阳期中)如图是自然界中碳循环的示意图,下列叙述错误的是( )

A.碳以的形式通过丙的自养代谢进入生物群落

B.碳在丙→乙→甲这条食物链间的传递形式为有机物

C.图中的乙能促进生态系统的物质循环和能量流动

D.①②③均包括细胞呼吸将碳返回到无机环境的过程

2.(2022高二下·普宁月考)早期的大熊猫属于食肉目动物,牙齿发达,臼齿突出;而现存大熊猫牙齿发生了彻底性转变,很多生活在野外的大熊猫,99%的食物是竹子,也会捕食竹鼠。目前发现大熊猫已有两个亚种(某种生物由于分布在不同地区,形态结构或生理功能方面发生变化,但不构成两个物种)群体——秦岭大熊猫和四川大熊猫。下列叙述错误的是( )

A.与早期大熊猫相比,现存大熊猫种群的基因频率发生了定向改变

B.野外大熊猫属于第二营养级,粪便中的能量不属于其同化量

C.四川大熊猫和秦岭大熊猫之间只存在地理隔离而不存在生殖隔离

D.四川大熊猫和秦岭大熊猫的形态结构发生变化是自然选择的结果

3.(2023高二下·龙川期中)问天舱生物实验中,既有只培养了单一物种的模块,如水稻模块,拟南芥模块。也有同时培养了鱼、藻类、微生物的小型水生生态系统模块。下列说法正确的是( )

A.生产者是生态系统的基石,是生态系统的必要组成部分

B.小型水生生态系统需要经常开盖与外界进行物质交换

C.鱼、藻类、微生物、水稻等共同构成了“问天”生物群落

D.太空环境诱导生物发生变异,但不会因此形成新物种

4.(2021高二下·成都开学考)美国的生态学家H.T.Odum曾对佛罗里达州的银泉进行了生态系统营养级和能量流动情况的调查,下表是调查结果。表中的①、②、③、④分别表示不同的营养级,⑤为分解者。GP表示生物同化作用固定的能量,R表示生物呼吸消耗的能量,NP表示生物体储存着的能量(NP=GP-R),下列叙述中不正确的是( )

单位: 10千焦/mi/年

GP NP R

① 15.91 2.68 13.23

② 871.27 369.69 501.58

③ 0.88 0.34 0.54

④ 141.20 62.07 79.13

⑤ 211.85 19.26 192.59

A.若该生态系统维持现在的能量输入、输出水平,则有机物的总量会增加

B.④营养级GP的去向中,未被利用的能量有一部分残留在自身的粪便中

C.能量在初级消费者和次级消费者之间的传递效率约为11.3%

D.生态系统能量流动的渠是②→④→①→③

5.下列有关生态系统中食物链与能量流动的叙述,不正确的是( )

A.能量经食物链流动时只能从较低的营养级流向较高的营养级

B.食物链越长,最高营养级获得的能量越少

C.初级消费者含有的能量越多,次级消费者获得的能量越少

D.生态系统中的能量最终以热能的形式散失到环境中

6.(2020高三上·海淀期末)下图为某人工鱼塘食物网及其能量传递示意图(图中数字为能量数值,单位是J·m-2·a-1)。下列叙述正确的是 ( )

A.该食物网中最高营养级为第四营养级

B.该食物网中第一到第二营养级的能量传递效率为25%

C.太阳鱼呼吸作用消耗的能量为1357 J·m-2·a-1

D.该食物网中的能量在不同营养级之间循环流动

7.(2021·漳州模拟)如图为生态系统中能量流动图解部分示意图(字母表示能量的多少),下列叙述不正确的是( )

A.图中f代表初级消费者通过呼吸作用消耗的能量

B.在“草→兔→狼”这一条食物链中,狼粪便中的能量属于d

C.若有未被利用的能量,则在g和i中有一处表示未被利用的能量

D.初级消费者与次级消费者之间的能量传递效率为e/b×100%

8.在生态工程建设中,注重自生原理的主要意义是( )

A.提高生态系统的抵抗力稳定性

B.提高生态系统的恢复力稳定性

C.保持生态系统内各种群的密度固定不变

D.为某种生物的生存提供绝对有利的条件

9.(2020高二上·宾县月考)在由草、兔,狐组成的一条食物链中,兔经同化作用所获得的能量,其去向不包括( )

A.通过兔细胞呼吸释放的能量

B.通过兔的粪便流入到分解者体内的能量

C.通过狐的粪便流入到分解者体内的能量

D.流入到狐体内的能量

10.(2023高三下·辽宁月考)果树一草菇立体农业是利用果树下微弱的光照、较高的空气湿度和较低的风速等特殊环境条件,在果树下人工栽培草菇的工程体系。下列相关叙述正确的是( )

A.该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者

B.该生态系统的营养结构中,可能存在鼠→蛇→鹰这样一条食物链

C.生产者都是自养生物,自养生物都能进行光合作用合成有机物

D.各种消费者的存在加快了生态系统的物质循环

11.(2023高二下·昆明期末)生态农业“田园综合体”是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的多村可持续性综合发展新模式。下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的结构由生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量组成

B.该生态系统中粪便、作物残留中的有机物直接被植物利用实现了物质循环再生

C.间种套作、蔬菜大棚中的多层育苗,增加了流入该生态系统的总能量

D.该生态系统的物质和能量可以自给自足

12.(2023·广东)凡纳滨对虾是华南地区养殖规模最大的对虾种类。放苗1周内虾苗取食藻类和浮游动物,1周后开始投喂人上饵料,1个月后对虾完全取食人工饵料。1个月后虾池生态系统的物质循环过程见下图。下列叙述正确的是( )

A.1周后藻类和浮游动物增加,水体富营养化程度会减轻

B.1个月后藻类在虾池的物质循环过程中仍处于主要地位

C.浮游动物摄食藻类、细菌和有机碎屑,属于消费者

D.异养细茵依赖虾池生态系统中的沉积物提供营养

13.(2021高三上·长治月考)某一观赏菊花通常在秋季开花,若使其在夏季开花供人们观赏,应当采取的怎样的 关键措施?这是利用了哪种类型信息( )

A.补充光照使光照时间延长 物理信息

B.适当提高温度 生物信息

C.适当多浇水 化学信息

D.遮光使光照时间缩短 物理信息

14.(2021高三上·重庆市开学考)如图为生态系统中能量流动部分示意图(字母表示能量),下列正确的是( )

A.图中b=h+c+d+e+f

B.生产者与初级消费者之间的能量传递效率为b/a×100%

C.“草→兔→狼”这一关系中,狼粪便的能量属于d

D.缩短食物链可以提高能量传递效率

15.(2021·南宁模拟)图为某草原生态系统的部分碳循环示意图,据图判断下列错误的是( )

A.碳进入无机环境的途径是②③④

B.碳元素通过①进入群落的主要生理过程是光合作用

C.②、③和④表示呼吸作用和分解作用

D.碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以含碳有机物的形式进行的

16.(2020·柯桥模拟)生态系统的稳态是一种动态平衡,包括结构和功能上的相对稳定。图中“置位点”为生态系统所具有的某一稳定状态。下列说法正确的是( )

A.若图示为庭院生态系统,则其物质和能量的输入全部依赖于A

B.通过对B生物量的计算,可以推测各类B在生态系统中的相对重要性

C.图中所示的反馈调节是维持生态系统稳定性的基础

D.当生态系统处于“置位点”时,B的数量将保持在K值不变

17.(2023高二下·湛江期末)下列关于生态系统中物质循环和能量流动的叙述,正确的是( )

A.生态系统的能量流动就是指生态系统中的能量传递过程

B.一只狼捕食了一只兔子,则这只兔子必定有10%~20%的能量流入狼的体内

C.碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

D.食物链中初级消费者数量越多,次级消费者能够获得的能量一定就越少

18.(2023高二下·玉溪期末)A、B两个湖泊原来的生态系统基本相似,但其中一个湖泊因附近农田过度使用化肥而被污染。如图表示目前两个湖泊的光合速率随着水深的变化。下列有关说法正确的是( )

A.B湖光合速率远低于A湖,所以受到污染的湖是B湖

B.A湖和B湖中的生物因光照而在垂直方向上具有分层现象

C.A湖固定的太阳能更多,所以A湖中的能量传递速率更高

D.A湖10m以下和B湖80m以下的生物主要是消费者和分解者

19.(2022高二下·浙江期中)某森林生态系统的相关指标随群落演替时间的变化如图所示,下列叙述正确的是( )

A.Pg 与 R 的差值就是该生态系统的生物量

B.Pg 达到最大值时,该森林生态系统的自我调节能力未达到最强

C.Pg 与Q的交点对应的年份,该生态系统净初级生产量是Pg的一半

D.各种群的数量在演替过程中都在增加,达到平衡时在环境容纳量上下波动

20.(2020·柳州模拟)下列关于种群和群落的叙述,正确的是( )

A.两只雄孔雀为吸引异性争相开屏,说明行为信息能够调节种间关系

B.弃耕农田发生的演替与人工制作的生态缸中发生的演替的方向往往相反

C.种群性别比例的改变会影响其出生率和死亡率,从而使种群密度发生变化

D.同一草原上牛和羊的生活区域重叠得越多,对资源的利用就越充分

21.下图为莴苣种子的萌发率与光的波长之间的关系。下列有关说法不正确的是( )

A.光和光敏色素都属于物理信息

B.没有信息传递,种子就不能正常萌发

C.种子接受某种波长光的信息才能萌发

D.萌发率的高低与波长不成正比关系

22.(2020高二下·南昌期末)如图为某生态系统的碳循环示意图(Ⅰ~Ⅳ表示生态系统的成分,①~⑧表示相关过程),下列叙述正确的是( )

A.图示的碳循环路径是完整的

B.流经该生态系统的总能量是通过①过程实现的

C.图中以CO2的形式进行的过程有①⑥⑦⑧过程,以有机物的形式进行的过程有②③④⑤

D.图中由生产者、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ构成的食物链中,能量流动是单向、逐级递减的

23.如图所示为某森林生态系统的能量金字塔简图,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,m1,m2代表不同的能量形式,下列相关叙述错误的是( )

A.营养级Ⅰ代表生产者,Ⅳ代表分解者

B.营养级Ⅱ是第二营养级,其中生物为初级消费者

C.图中m1代表的能量形式为太阳能,m2代表的能量形式为热能

D.营养级Ⅳ所含能量远小于Ⅰ,原因是能量在流动过程中逐级递减

24.(2022高二下·嫩江月考)关于能量流动的叙述,错误的是( )

A.相邻营养级之间的传递效率一般在10%-20%之间

B.分解者所需的能量可来自各营养级生物所储存的能量

C.能量是单向流动,逐级递减的

D.研究能量流动,可以提高能量传递效率

25.(2021高二下·牡丹江开学考)大型肉食性动物对低营养级肉食性动物与植食性动物有捕食和驱赶作用。当某种大型肉食性动物迁入到一个新的生态系统时,下列情况不会出现的是( )

A.某种植食性动物可能在竞争中失去原有竞争优势

B.该生态系统中的生产者在一定程度上得到保护

C.大型肉食动物通过捕食至少可获得第一营养级同化量的10%

D.该生态系统中原有食物链的营养级会增加,营养结构更复杂

二、实验探究题

26.(2022·大连模拟)陆地生态系统约占地球表面的1/3,生境复杂,类型众多。回答下列问题:

(1)陆地生态系统是一个 (填“开放”或“封闭”)的系统,可以通过源源不断地输入 来维持系统的有序性。

(2)陆地生态系统中生产者主要是 ,他们与消费者共同构成错综复杂的食物网。能量金字塔能直观地反映生态系统中各 间的能量关系,能量金字塔上窄下宽的原因是 。

(3)国内外研究发现,我国在减少碳排放的同时,碳汇(碳储存)能力也令人赞叹,我国主要通过 增加植被固碳能力,也通过 等措施增加农田土壤的储碳量。

(4)矿化是指在土壤微生物作用下土壤中有机化合物转化为无机化合物的过程,是碳循环过程中的重要一环。研究者进行了“土壤微生物多样性对土壤碳矿化过程的影响”的研究,在3种土壤样品中加入等量葡萄糖培养,测定并计算培养期各土壤样品的碳矿化速率和累积碳矿化量,结果分别见下图1和图2。

①研究人员获得含有显著基因多样性差异,但无明显丰富度差异的细菌群落的3种土壤样品,依基因多样性从大到小依次为D1、D3、D5。此步骤的目的是 。

②由图1可知,测量期间,3种土壤样品的碳矿化速率总体上从大到小排序为: 。各处理下的土壤碳矿化速率均表现出前、中、后的阶段性特征,后期下降时的微生物的碳源主要是 (填“难分解”或“易分解”或“较难分解”)的有机碳。

③综合分析图1和图2,得出实验结论: 。

27.(2021·江苏模拟)为评估东北虎豹国家公园对东北虎和东北豹的承载能力,研究人员对其中的森林灌草层植物进行了调查。

(1)东北虎、东北豹主要捕食马鹿、梅花鹿等大中型有蹄类动物,而这些动物主要以森林灌草层的植物为食。这些植食性动物属于该生态系统营养结构中的 。

(2)灌草层是有蹄类动物取食的主要区域,该区域根据林木覆盖程度可分为郁闭林和开阔地两种主要地形。研究人员分别在这两种地形中 选取样方,收集并检测几类常被取食植物的生物积累量(单位面积中生物的总量),结果如图。图中结果显示 其原因主要是由于开阔地 充足,利于植物生长和有机物的积累。

(3)植物中元素的含量及比例会影响有蹄类动物的取食偏好及营养状况。含碳(C)量高的 植物常含有大量不易被消化的等多糖类分子,口感较差。氮(N)元素含量高的植物营养成分更高。下表为灌草层中上述四类植物元素含量的测定及分析结果,据表中数据选择最适宜作为有蹄类动物食物的植物种类并解释原因 。

元素含量 植物种类 含N量(%) 含C量(%) C/N值

嫩枝叶 2.41 45.36 19.92

禾莎草 2.05 42.50 22.05

杂类草 2.42 41.21 18.10

蕨类 2.43 44.00 19.78

(4)有蹄类动物能量消耗大,需要在较短时间内取食大量营养成分高的食物。综合上述结果,从取食地形及植物种类角度,推测有蹄类动物的最优取食策略是 。

(5)在该生态系统中,东北虎、东北豹捕食有蹄类动物所同化的能量,其去向包括 。

(6)评估东北虎豹国家公园对东北虎和东北豹的承载能力时,除上述调查外,还需要分析的影响因素有 。(写出两条)

三、综合题

28.(2022高二下·光明期中)如图为某沙漠生态系统的食物网。回答下列问题:

(1)食物网是指 彼此交错链接形成的复杂的营养关系。

(2)该食物网中的第一营养级是 。作为沙漠植物,它的结构具有 的特点。

(3)该食物网共有 条食物链,山狗所处的营养级是 。

(4)山狗与响尾蛇之间的关系是 。如果蚂蚁数量减少,短期内仙人掌数量将 。

29.(2023高三上·云南开学考)长江江豚是评估长江生态系统状况的重要指示物种,目前其种群极度濒危。某自然保护区部分生物类群及食物关系如图所示。回答下列问题:

(1)分析图可知,在该食物网中长江江豚处于 营养级。鲤鱼与浮游动物的种间关系是 。

(2)每种生物都有相对固定的生态位,研究长江江豚的生态位要研究其 (答出2点)等。科研人员通过监测长江江豚独特的声呐信号调查其种群数量,这是利用了生态系统的 (填信息类型)。与标记重捕法相比,该方法的优点是 。

(3)禁止挖沙、废水流入和污染物排放有利于水生植物的健康生长。水生植物的健康生长有利于长江水体生态恢复,原因是 。长江十年禁渔计划及《中华人民共和国长江保护法》的实施能有效提高 ,从而提高水体生态系统的抵抗力稳定性。

30.(2021·长春模拟)淡水水域污染、富营养化,常会爆发主要由蓝藻引起的水华,影响水质和水生动物的生活。一个水华严重的池塘被改造成新型池塘(如图),人工种植了香莲、芦蒿等挺水植物,还投放了多种鱼类,并在塘边修建猪舍和蘑菇房等。请回答:

(1)池塘生态系统的结构包括 和 两部分。

(2)图中属于分解者的生物有 ,它们的作用是 。

(3)水华治理过程中,池塘群落发生了 演替。人工种植的香莲和芦蒿等挺水植物以及放养的鲢鱼,对水华现象起到了很好的控制作用,这是因为 。

(4)该生态系统的能量来源包括 和 。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【解答】A、图中丙既可以从大气中获取二氧化碳,又会向大气中释放二氧化碳,由此推测丙属于生产者。生产者能够进行光合作用或者化能合成作用,会使碳以CO2的形式通过丙的自养代谢进入生物群落,A正确;

B、图中甲是分解者,食物链中不包括分解者,所以丙→乙→甲不能构成食物链,B错误;

C、乙是消费者,消费者可以促进生态系统的物质循环和能量流动,C正确;

D、丙是生产者,乙是消费者,甲是分解者,图中①②③表示三者的呼吸作用,呼吸作用可以将碳返回无机环境,D正确。

故答案为:B。

【分析】生产者通过光合作用吸收二氧化碳,也能通过呼吸作用释放二氧化碳;消费者和分解者都能通过呼吸作用释放二氧化碳;生产者和消费者的粪便及遗骸都会被分解者分解。

2.【答案】B

【解析】【解答】A、与早期大熊猫牙齿发达,臼齿突出相比,现存大熊猫牙齿发生了彻底性转变,故现存大熊猫种群的基因频率发生了定向改变,A正确;

B、现存大熊猫牙齿发生了彻底性转变,很多生活在野外的大熊猫,99%的食物是竹子,也会捕食竹鼠,食用竹子时熊猫属于第二营养级,食用竹鼠时大熊猫属于第三营养级,粪便中的能量不属于其同化量,B错误;

C、秦岭大熊猫和四川大熊猫由于分布在不同地区,形态结构或生理功能方面发生变化,但不构成两个物种,故只存在地理隔离而不存在生殖隔离,C正确;

D、秦岭大熊猫和四川大熊猫由于分布在不同地区,自然选择使得形态结构或生理功能方面发生变化,D正确。

故答案为:B。

【分析】1、现代生物进化理论的主要内容

(1)种群是生物进化的基本单位①种群既是生物进化的基本单位,也是生物繁殖的基本单位;②同一种群生活在同一区域,没有生殖隔离;③生物进化的实质是种群基因频率的改变。

(2)突变和基因重组产生进化的原材料①可遗传的变异来源于基因突变、基因重组以及染色体变异,其中染色体变异和基因突变统称为突变;②基因突变产生新的等位基因,这就可能使种群的基因频率发生变化;③突变的频率虽然很低,但一个种群往往由许多个体组成,而且每一个个体中的每一个细胞都含有成千上万个基因,所以在种群中每一代都会产生大量的突变;④生物的变异是否有利取决于它们的生存环境,同样的变异在不同的生存环境中可能有利,也可能有害;⑤突变是不定向的,基因重组是随机的,只为进化提供原材料,而不能决定生物进化的方向。

(3)自然选择决定生物进化的方向①变异是不定向的,自然选择是定向的;②自然选择的直接对象是生物的表现型,间接对象是相关的基因型,根本对象是与变异性状相对的基因;③自然选择的实质:种群的基因频率发生定向改变;④自然选择的方向:适应自然环境;⑤变异是普遍存在的,环境仅是一个选择因素,变异在先、选择在后。

(4)隔离导致物种的形成①物种的判断标准主要是具有一定的形态结构和生理功能以及能否在自然条件下相互交配并产生可育后代;②一般先经过长期的地理隔离,然后形成生殖隔离;有时不经过地理隔离直接形成生殖隔离,例如多倍体的产生。

2、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。

摄入的能量有两个去向,一是成为粪便被分解者利用,二是同化的能量;其中,同化的能量又有两个去向,一是可以作为呼吸作用消耗掉,二是可以用于生长发育和繁殖。用于生长发育繁殖的能量又可分为:一、死后的遗体(分解者分解),二、次级消费者摄入量(流入下一营养级)。

摄入量=同化量+粪便量;

同化量=用于生长、发育繁殖的能量+呼吸散失的能;

生长、发育、繁殖的能量=流入下一营养级能量+流入分解者的能量;

能量流动效率=下一营养级的同化量/上一营养级的同化量×100%。

3.【答案】A

【解析】【解答】A、生产者能够固定太阳能,利用无机物合成有机物供自身和其他生物利用,没有生产者,消费者和分解者就没有物质和能量的来源,所以说生产者是生态系统的基石,是生态系统的必要组成部分 ,A正确;

B、小型水生生态系统稳定性低,所以不能经常开盖与外界进行物质交换,B错误;

C、群落指一定时间、一定区域内所有生物的集合,所以“问天”生物群落中还应该有拟南芥和实验员,C错误;

D、太空环境诱导生物发生变异,如果变异生物与原生物存在生殖隔离,就有可能会因此形成新物种,D错误。

故答案为:A。

【分析】由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一的整体,叫做生态系统。

4.【答案】B

【解析】【解答】A、由于系统总呼吸量(13.10+501.58+0.54+79.13+192.59)=786.94小于系统的能量输入(光合作用固定总能量871.27),故若该生态系统维持现在能量输入、输出水平,则有机物总量会增多,即该生态系统的生物量会增加,A正确;

B、④初级消费者GP的去向中,不包括自身的粪便,自身的粪便属于生产者的GP,B错误;

C、能量在初级消费者和次级消费者之间的传递效率为15.91÷141.20×100%=11.3%,C正确;

D、根据能量流动的特点:单向流动,逐级递减,则②是生产者,④是初级消费者,①是次级消费者,③是三级消费者,则食物链为②→④→①→③,D正确。

故答案为:B。

【分析】由表中的信息可知,能量流动逐级递减,②是生产者,④是初级消费者,①是次级消费者,③是三级消费者,⑤是分解者,则食物链为②→④→①→③。消费者摄入能量=消费者同化能量+粪便中能量,即动物粪便中能量不属该营养级同化能量,应为上一个营养级固定或同化能量。

5.【答案】C

【解析】【解答】由于捕食关系,初级消费者中的能量有一部分流入次级消费者体内,在传递效率一定的情况下,初级消费者含有的能量越多,次级消费者获得的能量也越多。

【分析】生态系统的功能是能量流动、物质循环、信息传递。能量流动的渠道是食物链或食物网;能量流动的特点是单向流动、逐级递减的;能量流动的时候只能从低营养级到高营养级,而不能倒过来流动,所以说是单向流动,逐级递减是指从前一营养级所包含的能量只有10%~20%能够传给下一营养级,其他的能量都损耗掉。

6.【答案】B

【解析】【解答】解:A、该食物网中最高营养级是鲈鱼,为第五营养级,A错误;

B、该食物网中第一到第二营养级的能量传递效率为(3780+4200)÷31920×100%=25%,B正确;

C、太阳鱼同化的能量去向有:呼吸作用消耗、流入下一营养级和被分解者分解利用,由图可知,只知道同化量和流入下一营养级的能量,不能得出呼吸作用消耗的能量,C错误;

D、能量流动的特点是单向流动,逐级递减,不能循环,D错误。

故答案为:B。

【分析】有关生态系统的能量流动:(1)生态系统的能量流动:生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,传递沿食物链、食物网,散失通过呼吸作用以热能形式散失的。(2)过程:一个来源,三个去向。(3)特点:单向的、逐级递减的(中底层为第一营养级,生产者能量最多,其次为初级消费者,能量金字塔不可倒置,数量金字塔可倒置)。(4)能量传递效率:10%-20%。

7.【答案】D

【解析】【解答】A、图中f代表初级消费者、第二营养级生物通过呼吸作用消耗的能量,A正确;

B、在“草→兔→狼”这一食物链中,狼粪便中的能量未被狼(次级消费者)同化,仍属于其上一个营养级(初级消费者)的能量,即属于d,B正确;

C、g或i表示的是未被利用的能量或被分解者利用的能量,C正确;

D、初级消费者与次级消费者之间的能量传递效率=(次级消费者同化量/初级消费者同化量)×100%,而图中b表示初级消费者的摄入量,c表示初级消费者的同化量,e表示次级消费者的摄入量,但不清楚次级消费者的同化量,所以无法计算能量传递效率,D错误。

故答案为:D。

【分析】根据题意和图示分析可知:图示为生态系统中能量流动图解部分示意图,其中a表示该生态系统的总能量;b表示第二个营养级的摄入量;c表示第二个营养级的同化量;d表示自身生长、发育和繁殖;e表示第三个营养级的摄入量;f表示第二营养级呼吸作用散失的能量;h和i(或g)表示被分解者利用的能量;g(或i)表示未被利用的能量。

8.【答案】A

【解析】【解答】A、增加生物的多样性使生态系统的食物网复杂,可以提高抵抗力稳定性,A正确;

B、抵抗力稳定性较高时恢复力稳定性一般较低,B错误;

C、生态系统内各种群的密度不是固定不变,C错误;

D、单纯追求农业或林业的最大产量会减少生物的多样性,D错误。

故答案为:A。

【分析】生态系统中的自生原理:

自生:由生物组分而产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生。

要求:有效的选择生物组分并合理布设;创造有益于生物组分的 生长、发育、繁殖 ,以及它们形成互利共存关系的条件。

9.【答案】B

【解析】【解答】兔的同化量一部分通过细胞呼吸以热能的形式散失,A正确;兔的粪便中的能量不属于兔的同化量,而是属于草的同化量,B错误;狐的粪便中的能量,属于兔的同化量,C正确;兔的同化量有一部分会流向狐的体内,D正确。

【分析】1、同化量=摄入上一营养级的能量-粪便中的能量

2、同化量=呼吸消耗以热能形式散失的能量+流向下个营养级的能量+流向分解者的能量+未被利用的能量

3、同化量=自身生长、发育和繁殖的能量+呼吸消耗的能量

10.【答案】D

【解析】【解答】A、该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者和食物链、食物网,A错误;

B、食物链起始端必须是生产者,鼠→蛇→鹰不能构成食物链,B错误;

C、生产者都是自养型生物,但有光能自养和化能自养之分,故并不是都能进行光合作用,C错误;

D、消费者具有促进生态系统物质循环,并维持生态平衡的作用,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。

2、立体农业是为充分利用空间和资源而发展起来的一种农业生产模式,运用了群落的空间结构原理,立体农业可以提高植物对水分和光能的利用率,立体农业可以改善生物群体的通风条件,提高物质的循环和利用率,立体农业是实现高产、优质、高效农业的一种重要途径。

11.【答案】C

【解析】【解答】A、生态系统的结构分为组成成分和营养结构,组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,营养结构包括食物链和食物网,A不符合题意;

B、该生态系统中粪便、作物残留中的有机物,需要被分解者分解后才能被植物利用,B不符合题意;

C、间种套作、蔬菜大棚中的多层育苗,提高了生态系统对能量的利用率,从而增加了流入该生态系统的总能量,C符合题意;

D、生态系统的物质可以自给自足,但能量不可以自给自足,需要依靠生产者固定太阳能获得,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的结构分为组成成分和营养结构

①生态系统的组成成分

非生物的物质和能量:光、热、水、空气和无机盐等;

生产者:自养生物,主要是绿色植物;

消费者:动物,包括植食性动物、肉食性动物、杂食性动物和寄生动物等;

分解者:能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,主要是细菌和真菌。

②生态系统营养结构包括食物链和食物网。

2、生态系统中的物质可循环利用,但能量不能循环利用。

12.【答案】B

【解析】【解答】A、依据题干”1周后开始投喂人工饵料“,结合图2可知,人工饵料的投入导致有机碎屑、沉积物和N、P等无机盐含量增加, 则藻类和浮游动物数量增加,水体富营养化程度会变得更严重,A错误;

B、藻类通过光合作用合成有机物实现自养,在生态系统属于生产者,是生态系统的基石,因此在物质循环中占主要地位,B正确;

C、从图2可知,浮游动物摄食藻类和细菌,属于消费者,同时浮游动物将有机碎屑分解为无机物为己所用,又属于分解者,C错误;

D、从图2可知,细菌将虾池生态系统中的沉积物和有机碎屑分解为无机物供自身利用,营养方式属于异养细菌,D错误。

故答案为:B。

【分析】生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,生态系统的营养结构(食物链、食物网),是生态系统物质循环和能量流动的渠道。生态系统三种组成成分的比较

比较项目 生产者 消费者 分解者

营养方式 自养 异养 异养

生物

类型 ①光合自养生物:绿色植物和蓝藻等;

②化能合成生物:硝化细菌等 大多数动物;寄生植物(如菟丝子) 腐生细菌和真菌,腐食动物

地位 生态系统的基石 生态系统最活跃部分 生态系统的关键成分

作用 ①合成有机物,储存能量;

②为消费者提供食物和栖息场所 ①加快物质循环;

②帮助植物传粉和传播种子 将有机物分解为无机物,供生产者重新利用

13.【答案】D

【解析】【解答】A、夏季光照时间已经比秋季长,因此不需要补充光照,A错误;

B、夏季的温度要高于秋季,提高温度不利于菊花开花,B错误;

C、补充水分并不属于提供化学信息,C错误;

D、秋季光照时间短,因此需要在夏季适当遮光,使光照时间缩短,这属于物理信息,D正确。

故答案为:D。

【分析】、生态系统中信息的种类(1)物理信息:生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息,如蜘蛛网的振动频率。(2)化学信息:生物在生命活动中,产生了一些可以传递信息的化学物质,如植物的生物碱、有机酸,动物的性外激素等。(3)行为信息:动物的特殊行为,对于同种或异种生物也能够传递某种信息,如孔雀开屏。

14.【答案】C

【解析】【解答】A、图中b=h+c,A错误;

B、生产者与初级消费者之间的能量传递效率为(b h)/a×100%,B错误;

C、“草→兔→狼”这一关系中,狼粪便中的能量是它的上一个营养级兔用于生长、发育和繁殖的能量,属于d,C正确;

D、缩短食物链可以减少能量的损耗,但不能提高能量传递效率,D错误。

故答案为:C。

【分析】1、生态系统的能量流动:生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,传递沿食物链、食物网,散失通过呼吸作用以热能形式散失的。

2、每一营养级的能量来源及去向:流入一个营养级的能量是指被这个营养级的生物所同化的全部能量。

(1)能量的来源:①生产者的能量主要来自太阳能;②其余各营养级的能量来自上一营养级所同化的能量。

(2)能量的去路:①自身呼吸消耗、转化为其他形式的能量和热能;②流向下一营养级;③残体、粪便等被分解者分解;④未被利用。即一个营养级所同化的能量=呼吸消耗的能量+被下一营养级同化的能量+分解者利用的能量+未被利用的能量。

能量传递效率为:下一营养级同化的能量/上一营养级同化的能量×%。

15.【答案】D

【解析】【解答】A、碳通过生产者、消费者和分解者的呼吸作用和分解作用进入无机环境,即②③④,A正确;

B、乙表示生产者,生产者可进行光合作用将碳元素转化成含碳有机物,从而使碳进入群落,B正确;

C、由分析可知,②③表示呼吸作用,④表示分解作用,C正确;

D、碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的,D错误。

故答案为:D。

【分析】生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

16.【答案】B

【解析】【解答】A、若图示为庭院生态系统,则其物质和能量的输入依赖于A生产者固定的能量和额外人工输入的能量,A错误;

B、B是消费者,B的生物量不同在生态系统中发挥的作用不同,通过对B生物量的计算,可以推测各类B在生态系统中的相对重要性,B正确;

C、图中所示的反馈调节包括正反馈、负反馈,其中负反馈是维持生态系统稳定性的基础,C错误;

D、“置位点”为生态系统所具有的某一稳定状态,当生态系统处于“置位点”时,B的数量将保持在K值左右相对稳定,而不是固定不变,D错误。

故答案为:B。

【分析】1、反馈信息与输入的信息起相同作用,使得输出信息进一步增强的调节是正反馈;反馈信息与输入的信息起相反作用,使得输出信息减弱的调节是负反馈。2、生态系统之所以能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力。该能力的基础是负反馈调节。物种数目越多,营养结构越复杂,自我调节能力越大,抵抗力稳定性越高。3、分析图示可知,A表示生产者,B表示消费者,C表示分解者。

17.【答案】C

【解析】【解答】A、生态系统的能量流动是指生态系统中的能量的输入、传递、转化和散失的过程,A不符合题意;

B、能量传递效率是相对于相邻营养级之间而言的,一只狼和一只兔子都不是表示一个营养级,B不符合题意;

C、各营养级通过呼吸作用释放二氧化碳到无机环境中,生产者吸收无机环境中的二氧化碳用于光合作用,即碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的,C符合题意;

D、食物链中初级消费者数量越多,其含有的能量就越多,则次级消费者能够获得的能量就越多,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】1、一个营养级不只包括一种生物,而是多种生物。

2、生态系统中能量流动具有两个明显特点:1、单向性,即在生态系统中,能量流动只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向后面的各个营养级,不可逆转也不能循环流动;2、能量在流动过程中逐级递减。输入到一个营养级的能量,不可能100%地流入下一个营养级,能量在沿食物链流动的过程中是逐渐减少的,能量在相邻的两个营养级间传递效率是10%~20%。

18.【答案】D

【解析】【解答】A、B湖光合作用速率远低A湖,说明A湖含有较多的N、P,受到污染的湖是A湖,A错误;

B、A湖和B湖中的植物在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象,植物垂直分层为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,植物的垂直分层现象决定了动物垂直分层现象,B错误;

C、生产者固定的太阳能多,与能量传递效率无关,C错误;

D、A湖10m以下和B湖80m以下的生物不进行光合作用,主要是消费者和分解者,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、群落的空间结构: (1)垂直结构:①表现:在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象。②影响植物垂直分层的因素:决定植物地上分层的因素有光、温度等,决定地下分层的则是水、无机盐等。③动物的垂直分层:群落中植物垂直分层为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。植物的垂直分层现象决定了动物垂直分层现象。 (2)水平结构:①表现:在水平方向上生物常呈镶嵌分布。②影响因素:地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人和动物的影响等。

2、生态系统的能量流动:(1)源头:太阳能。(2)流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能总量。(3)传递途径:食物链和食物网。(4)散失途径:通过呼吸作用以热能的形式散失。(5)特点:单向流动,逐级递减。(6)规律:相邻两个营养级间能量传递效率一般为10%-20%。能量传递效率=下一营养级的同化量/这一营养级的同化量x100%。

19.【答案】B

【解析】【解答】A、某生物在某一调查时刻前的净生产量的积累量就是其生物量,Pg 与 R 的差值不是生态系统的生物量,A 错误;

B、Pg达最大值时,该生态系统的自我调节能力不一定最高,自我调节能力与营养结构的复杂程度有关,B正确;

C、绿色植物通过光合作用所制造成的有机物所固定的能量为生态系统的初级生产量。初级生产量中,有一部分被植物自身的呼吸所消耗,剩下的用于植物的生长和繁殖,这部分物质所含能量叫净初级生产量,两者相加等于总初级生产量(Pg),植物固定能量大部分通过呼吸作用散失,所以该生态系统净初级生产量不能是Pg的一半,C错误;

D、演替过程中不是所有种群的数量都在增加,D错误。

故答案为:B。

【分析】1、生态系统的组分越多,食物网越复杂,自我调节能力就越强,抵抗力稳定性越高。恢复力稳定性越弱。

2、生态系统的能量流动:

(1)源头:太阳能。

(2)流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能总量。

(3)传递途径:食物链和食物网。

(4)散失途径:通过呼吸作用以热能的形式散失。

(5)特点:单向流动,逐级递减。

(6)营养级摄入能量的摄入量=同化量+粪便量。同化量=呼吸消耗的能量+用于生长发育和繁殖等生命活动的能量=呼吸消耗的能量+流向下一营养级+未被利用+流向分解者的能量。

3、群落的演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

20.【答案】B

【解析】【解答】解:A、两只雄性孔雀为吸引异性争相开屏,说明生物种群的繁衍,离不开信息的传递的作用,A错误;

B、弃耕农田发生的演替往往向着丰富度增多的方向进行,人工制作的生态缸中发生的演替往往向着丰富度减少的方向进行,两者演替方向往往相反,B正确;

C、种群性别比例的改变通过影响其出生率使种群密度发生变化,C错误;

D、同一草原上牛和羊习性相近,两者生活区域在一定范围内重叠的越多,对资源的利用越充分,但超过一定范围,会影响资源的再生能力,D错误。

故答案为:B。

【分析】种群指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体,种群是生物进化和繁殖的基本单位;群落指生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和,群落中会发生演替与信息传递。

21.【答案】A

【解析】【解答】A、光属于物理信息,光敏色素不是,A错误;

B、种子萌发需要特定波长的光照,B正确;

C、由图可知,种子接收某种波长的光信息才能萌发,C正确;

D、随着光波长增加,莴笋种子萌发率先增加后基本不变,再减少后基本不变,再增加,D正确。

故答案为:A。

【分析】题图为莴苣种子的萌发率与光的波长之间的关系,分析可知,莴笋种子萌发率随着光波长增加,先增加后基本不变;若光波长继续增加,莴笋种子萌发率减少后基本不变;若光波长继续增加,莴笋种子萌发率增加。据此答题。

22.【答案】B

【解析】【解答】A、图中缺少Ⅱ、Ⅲ直接到Ⅰ的途径(第二营养级和第三营养级的细胞呼吸),A错误;

B、流经该生态系统的总能量是生产者通过①(如光合作用)固定的,B正确;

C、图中①⑦⑧过程以CO2的形式进行,②③④⑤⑥过程以有机物的形式进行,C错误;

D、食物链中不包括分解者Ⅳ,D错误。

故答案为:B。

【分析】析图:Ⅰ是大气中的二氧化碳库,Ⅱ是初级消费者,Ⅲ是次级消费者,Ⅳ是分解者;①是光合作用,⑧是生产者的呼吸作用产生的二氧化碳,②③是动物摄食,能量以有机物的形式在食物链流动,④⑤⑥表示残枝败叶、尸体粪便的碳以有机物的形式流向分解者,⑦是分解者的分解作用产生的二氧化碳。

23.【答案】A

【解析】【解答】A、此能量金字塔简图中不存在分解者,Ⅰ代表生产者,Ⅳ代表消费者,A错误;

B、营养级Ⅱ以生产者为食,属于第二营养级,其生物为初级消费者,B正确;

C、图中m1属于被生产者固定的太阳能,m2代表的能量为生产者和各级消费者呼吸作用散失的热能,C正确;

D、流经生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,且能量在流动过程中逐级递减,因此营养级Ⅳ所含能量远小于Ⅰ,D正确。

故答案为:A。

【分析】1、生态系统的结构由两部分构成:(1)生态系统的成分:包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者;(2)生态系统的营养结构:食物链和食物网。

2、生态系统的功能:能量流动、物质循环和信息传递。

3、流经生态系统的总能量是该生态系统的生产者固定的总能量。

4、分析题图:图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别表示第一、二、三、四营养级,m1是输入该生态系统的总能量,输入该生态系统的途径是生产者的光合作用和化能合成作用,m2是呼吸作用散失的能量。

24.【答案】D

【解析】【解答】A、能量在相邻营养级之间的传递效率一般在10%-20%之间 ,A正确;

B、 分解者所需的能量可来自各营养级的同化量,B正确;

C、能量在营养级之间的流动是单向流动,逐级递减的,C正确;

D、 研究能量流动,可以提高能量利用率,而不是传递效率,D错误;

故答案为:D

【分析】(1)能量流动特点:

①单向流动:沿食物链由低营养级流向高营养级。

②逐级递减:相邻两个营养级间能量传递效率为 10%~20%。

③能量传递效率的计算:上一营养级的同化量/下一营养级的同化量=能量传递效率。

(2)研究能量流动的实践意义:

①使能量得到最有效的利用;同时使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

25.【答案】C

【解析】【解答】A、通过题干信息可知,某种植食性动物可能在竞争中失去原有竞争优势,A会出现;

B、当某种大型肉食性动物迁入到一个新的生态系统时,低营养级肉食性动物与植食性动物有捕食和驱赶作用,故该生态系统中的生产者在一定程度上得到保护,B会出现;

C、根据食物链表示:植物→植食性动物→肉食性动物,大型肉食动物通过捕食至少可获得上一营养级同化量的10%,不是生产者,C不会出现;

D、该生态系统中原有食物链的营养级会增加,生物的种类和数量越多,营养结构更复杂,D会出现;故答案为:C。

【分析】抵抗力稳定性和恢复力稳定性

(1)抵抗力稳定性

①概念:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状(不受损害)的能力。

②特点:一般来说,生态系统的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性越高,反之则越低 。

(2)恢复力稳定性:生态系统受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。

(3)两者关系:一般呈相反关系。

生物种类越多 →食物网越复杂(即营养结构越复杂) →自我调节能力越强 →抵抗力稳定性越高,而恢复稳定性越低。

26.【答案】(1)开放;能量

(2)绿色植物;营养级;能量在流动过程中总是逐级递减的

(3)植树种草(其他合理给分,如答:人工造林;植树造林);秸杆还田

(4)去除丰富度差异对实验干扰;D1、D3、D5(或:D1>D3>D5);难分解;土壤微生物多样性的减少会对土壤的碳矿化作用造成不利影响(合意表达给分,如答:土壤微生物多样性的增加会对土壤的碳矿化作用产生积极影响;土壤微生物多样性的增加有利于土壤的碳矿化过程;丰富的土壤微生物多样性有利于土壤的碳矿化过程等)

【解析】【解答】(1)开放生态系统:能与外界环境发生能量和物质交换的生态系统。绝大多数自然生态系统都属于开放生态系统。陆地生态系统属于开放生态系统。以通过源源不断地输入能量来维持系统的有序性。

(2)陆地生态系统中生产者主要是绿色植物,绿色植物通过光合作用把光能固定下来输入绿地生态系统。他们与消费者共同构成错综复杂的食物网。能量金字塔能直观地反映生态系统中各营养级间的能量关系,能量金字塔上窄下宽的原因是能量流动是逐级递减,在食物链中等级越高获得的能量越少。

(3)植物通过光合作用将大气中的CO2固定在植被与土壤中,所以我国主要通过植树种草增加植被固碳能力。秸秆还田是当今世界上普遍重视的一项培肥地力的增产措施,在杜绝了秸秆焚烧所造成的大气污染的同时还有增肥增产作用。所以通过秸杆还田等措施增加农田土壤的储碳量。

(4)由题意“无明显丰富度差异的细菌群落”知,该目的是为了排除丰富度差异对实验干扰。由图1可知土壤碳化速率是D1>D3>D5。前期矿化速率较快是微生物碳源是较容易利用的碳源,后期微生物利用的碳源是较难利用的碳源。由图1、图2可知,土壤中微生物基因多样性越大,矿化速率越慢,即土壤微生物多样性的增加有利于土壤的碳矿化过程。

【分析】1、生态系统的结构是指生态系统的组成成分和营养结构(食物链和食物网)。

(1)组成成分又包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。生产者能将无机物合成有机物,是其他生物物质、能量的来源,主要指绿色植物和化能合成作用的生物;消费者加快生态系统的物质循环,有利于生产者的传粉或种子的传播,主要指动物;分解者将有机物分解为无机物,归还无机环境,指营腐生生活的微生物和动物。

(2)营养结构是指食物链和食物网。

2、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。研究此生态系统能量流动的意义是调整能量流动关系,使能量持续高效流向对人类最有益的部分。

3、生态系统碳循环:(1)碳在无机环境中的存在形式主要是碳酸盐和二氧化碳;(2)碳在生物群落中的存在形式主要是含碳有机物;(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环;(4)碳在生物群落内部是以含碳有机物的形式流动;(5)碳循环过程为:无机环境中碳进出生物群落的途径是光合作用、化能合成作用,而生物群落中的碳进入无机环境的途径有呼吸作用。微生物的分解作用、燃烧作用。

27.【答案】(1)第二营养级

(2)随机;开阔地中各类植物的生物积累量均显著高于郁闭林;光照

(3)纤维素;杂类草,杂草类含N量较高、含C量最低,C/N值最低,纤维素含量少口感好,且营养成分高

(4)在开阔地取食杂类草

(5)用于自身生长、发育和繁殖等生命活动;呼吸作用以热能形式散失

(6)气候条件,人为干扰因素,有蹄类动物的种群密度、年龄组成

【解析】【解答】(1)这些植食性动物以植物为食,属于初级消费者,属于该生态系统营养结构中的第二营养级。

(2)样方法调查种群密度是在被调查种群分布范围内,随机选取若干个样方,所以研究人员分别在这两种地形中随机选取样方,收集并检测几类常被取食植物的生物积累量(单位面积中生物的总量),结果如图。根据图中分析:图中结果显示开阔地中各类植物的生物积累量均显著高于郁闭林,其原因主要是由于开阔地光照充足,利于植物生长和有机物的积累。

(3)含碳量高的纤维素植物常含有大量不易被消化的等多糖类分子,口感较差。氮(N)元素含量高的植物营养成分更高。下表为灌草层中上述四类植物元素含量的测定及分析结果,据表中数据选择最适宜作为有蹄类动物食物的植物种类并解释原因杂类草,杂草类含N量较高、含C量最低,C/N值最低,纤维素含量少口感好,且营养成分高。

(4)根据题中信息分析,有蹄类动物适宜在开阔地取食杂草类,所以推测有蹄类动物的最优取食策略是在开阔地取食杂类草。

(5)在该生态系统中,东北虎、东北豹捕食有蹄类动物所同化的能量,其去向包括用于自身生长、发育和繁殖等生命活动;呼吸作用以热能形式散失。

(6)评估东北虎豹国家公园对东北虎和东北豹的承载能力时,除上述调查外,还需要分析的影响因素有气候条件,人为干扰因素,有蹄类动物的种群密度、年龄组成等。

【分析】1、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。

摄入的能量有两个去向,一是成为粪便被分解者利用,二是同化的能量;其中,同化的能量又有两个去向,一是可以作为呼吸作用消耗掉,二是可以用于生长发育和繁殖。用于生长发育繁殖的能量又可分为:一、死后的遗体(分解者分解),二、次级消费者摄入量(流入下一营养级)。

摄入量=同化量+粪便量;

同化量=用于生长、发育繁殖的能量+呼吸散失的能;

生长、发育、繁殖的能量=流入下一营养级能量+流入分解者的能量;

能量流动效率=下一营养级的同化量/上一营养级的同化量×100%。

2、估算种群密度时,常用样方法和标记重捕法:

(1)一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度

(2)活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度。

3、影响种群数量变化的因素包括生物因素和非生物因素,动物种群数量受生物因素影响的同时,也受气温、日照和降水等非生物因素的影响,气候、季节、降水等的变化,影响程度与种群密度没有关系,属于非密度制约因素,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的。

28.【答案】(1)食物链

(2)仙人掌;具有肥厚的肉质茎、叶呈针状.气孔在夜晚才开放

(3)8;第四、五营养级

(4)竞争和捕食;增加

【解析】【解答】(1)生态系统的营养结构包括食物链和食物网,食物网是指食物链彼此交错链接形成的复杂的营养关系;

故填:食物链

(2)在食物链和食物网中,第一营养级是生产者,从图示可知是仙人掌,仙人掌作为沙漠植物,为了更好的适应沙漠环境,仙人掌所具有的特点是:具有肥厚的肉质茎、叶呈针状,气孔在夜晚才开放;

故填: 仙人掌 ; 具有肥厚的肉质茎、叶呈针状,气孔在夜晚才开放 。

(3)由图示可知,图中的食物链从生产者→最高营养级,一共8条食物链,山狗在这个食物网中的不同食物链中的分别属于第四和第五营养级;

故填: 8 ; 第四、五营养级 。

(4)有食物链可知,山狗可以捕食响尾蛇,同时山狗和响尾蛇同时捕食蜥蜴,所以山狗与响尾蛇之间的关系是 :捕食和竞争;食物链中蚂蚁以仙人掌为食物,当蚂蚁数量减少, 短期内仙人掌数量将增加;

故填:竞争和捕食 ; 增加 。

【分析】(1)生态系统的营养结构——食物链和食物网

①生态系统成分:生产者,初级消费者,次级消费者,三级消费者,四级消费者。

营养级别:第一营养级,第二营养级,第三营养级,第四营养级,第五营养级。

②食物链中只有生产者和消费者两种成分,不出现分解者和非生物的物质和能量 。

食物链的起点是生产者 ( 第一营养级),终点是不被其他动物所食的动物( 最高营养级)。

③食物网:生态系统中,许多 食物链 彼此相互交错,连接成的复杂 食物网 。

(2)食物链中每条食物链的起点都是生产者,终点是不能被其他动物所食的动物,即最高营养级,中间有任何停顿都不能算完整的实物链。同一种生物在不同的食物链中可以占有不同的营养级。

(3)食物网中箭头相连的两种生物种间关系是捕食,具有共同食物的两种生物种间关系是竞争 。

29.【答案】(1)第三、第四;捕食和种间竞争

(2)所处空间位置、占用资源情况、与其他物种的关系;物理信息;比较隐蔽,对长江江豚的影响小

(3)水生植物健康生长可为其他生物提供更多的物质、能量和溶解氧;生物多样性

【解析】【解答】(1)分析图可知,在该食物网中长江江豚处于第三、第四营养级。鲤鱼与浮游动物有共同的食物,并且鲤鱼捕食浮游动物,故鲤鱼与浮游动物的种间关系是捕食和种间竞争。

(2)生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,研究长江江豚的生态位要研究其所处空间位置、占用资源情况、与其他物种的关系。科研人员通过监测长江江豚独特的声呐信号调查其种群数量,这是利用了生态系统的物理信息。与标记重捕法相比,该方法比较隐蔽,对长江江豚的影响小。

(3)水生植物为生产者可为其他生物提供更多的物质、能量和溶解氧,有利于长江水体生态恢复。长江十年禁渔计划及《中华人民共和国长江保护法》的实施使得生物种类和数量增多,能有效提高生物多样性,从而提高水体生态系统的抵抗力稳定性。

【分析】1、种间关系:(1)原始合作:两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活。(2)互利共生:两种生物长期共同生活在一起,相互依存,彼此有利。(3)捕食:一种生物以另一种生物为食。(4)寄生:一种生从另一种生物的体液、组织或已消化的物质中获取营养并对宿主产生危害。(5)种间竞争:两种或更多种生物共同利用有限的资源和空间而产生的相互排斥的现象。

2、生态系统信息传递的种类:①物理信息:自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等。②化学信息:植物的生物碱、有机酸等代谢产物以及动物的性外激素等。③行为信息:动物的各种动作。

3、抵抗力稳定性的大小取决于该生态系统的生物物种的多少和营养结构的复杂程度。生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统的抵抗力稳定性就越高;而恢复力稳定性则是生态系统被破坏后恢复原状的能力,恢复力稳定性的大小和抵抗力稳定性的大小往往存在着相反的关系。

30.【答案】(1)(生态系统的)组成成分/生产者、消费者、分解者、非生物物质和能量;(生态系统的)营养结构/食物链和食物网

(2)蘑菇和细菌;将(粪尿中的、动植物遗体和排泄物中的)有机物分解为无机物

(3)次生;通过竞争和捕食等方式抑制蓝藻大量繁殖/挺水植物与蓝藻、绿藻竞争阳光和无机盐,投放的鲢鱼能捕食蓝藻和绿藻,从而限制蓝藻和绿藻的增长

(4)生产者(通过光合作用)固定的太阳能;饲料中(有机物的)化学能/人工输入的能量

【解析】【解答】(1)池塘生态系统的结构包括生态系统的组成成分和生态系统的营养结构(或食物链和食物网)两部分。

(2)根据图示,属于分解者的生物有蘑菇和细菌,它们的作用是将粪尿中的有机物分解为无机物。

(3)水华治理过程中,池塘群落发生了次生演替。人工种植的香莲和芦蒿等挺水植物以及放养的鲢鱼,对水华现象起到了很好的控制作用,这是由于挺水植物与蓝藻、绿藻竞争阳光和无机盐,投放的鲢鱼能捕蓝藻和绿藻,从而限制蓝藻和绿藻的增长。

(4)该生态系统的能量来源包括生产者通过光合作用固定的太阳能和饲料中有机物的化学能。

【分析】1、群落水平结构和垂直结构:

在水平方向上,由于地形的起伏、光照的阴暗、湿度的大小等因素的影响,不同地段往往分布着不同的种群,种群密度也有差别。例如,在森林中,在乔木的基部和其他被树冠遮住的地方,光线较暗,适于苔藓植物生存,其他光照较充足的地方,则有较多的灌木和草丛。

群落的垂直结构:在垂直方向上,生物群落具有明显的分层现象。例如,在森林里,高大的乔木占据森林的上层,往下一次是灌木层和草本植物层。2、初生演替和次生演替的区别:

初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是在原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。

可以看出,两者的区别主要表现为起始条件不同。3、标志重捕法:在被调查种群的生存环境中,捕获一部分个体,将这些个体进行标志后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕中标志个体占总捕获数的比例来估计该种群的数量。适用于活动能力强,活动范围较大的动物种群。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)