第1章 认识化学科学 学情检测(含解析) 2023-2024学年高一上学期化学鲁科版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 第1章 认识化学科学 学情检测(含解析) 2023-2024学年高一上学期化学鲁科版(2019)必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 105.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-03 16:19:14 | ||

图片预览

文档简介

第1章 认识化学科学 学情检测

一、单选题

1.科学家为人类社会的进步作出了巨大的贡献。下列研究成果与科学家的对应关系不符合事实的是( )

A.屠呦呦因发现抗疟药青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖

B.侯德榜发明的侯氏制碱法推动了我国制碱工业的发展

C.道尔顿发现的元素周期律推动了人们对物质世界的认识

D.拉瓦锡提出的氧化学说使近代化学取得了革命性的进展

2.人体血液中葡萄糖(C6H12O6)浓度的正常参考值是3.9~6.1mmol/L()。下列说法正确的是( )

A.葡萄糖的摩尔质量为180g

B.将180克葡萄糖固体溶于1L水中,所得葡萄糖溶液的浓度为1mol/L

C.1mol/L葡萄糖水溶液中含有的碳原子数约为

D.若某人血液中葡萄糖含量检查结果为360mg/L,可诊断为低血糖

3.关于2 mol氨气,下列说法正确的是( )

A.质量为17 g

B.含有6.02× 个NH3分子

C.标准状况下的体积为44.8 L

D.溶于1 L水后,溶液中NH4+的浓度为2 mol·L-1

4.下列不属于化学科学研究范畴的是( )

A.将废旧塑料变成汽车燃料

B.研制新型航空材料

C.研制新药

D.研究地壳板块结构及运动规律

5.下列实验操作或事故处理方法正确的是( )

A.金属Na着火,立即用水扑灭

B.实验结束后,用嘴吹熄酒精灯

C.皮肤上不慎沾上NaOH溶液,立即用盐酸冲洗

D.稀释浓硫酸时,将浓硫酸沿器壁慢慢注入水中,并不断搅拌

6.用NaCl固体配制0.1 mol·L-1的NaCl溶液,下列操作或说法正确的是 ( )

A.称量时,将固体NaCl直接放在天平左盘上

B.若在移液过程中,溶液溅出容量瓶,则应重新配制溶液

C.固体直接转移到容量瓶中,并加水稀释到刻度线

D.将5.85 g NaCl固体溶于1 L水中可配成0.1 mol·L-1的NaCl溶液

7.下列有关研究物质性质的方法和程序的说法中,不正确的是( )

A.研究物质的性质时,常用到观察、实验、分类、比较、模型、假设等方法

B.研究物质性质的一般程序的第二步是观察物质的外观

C.可以用分类的方法预测物质的性质

D.观察是一种有计划、有目的地用感官考查研究对象的方法

8.关于1mol L﹣1的硫酸溶液的下列叙述中,不正确的是( )

A.1 L该溶液中含溶质98 g

B.从10 mL该溶液中取出5 mL后,剩余溶液的浓度不变

C.将4.9 g浓硫酸加入盛有50 mL蒸馏水的烧杯中充分溶解就可配得该浓度的硫酸溶液

D.该浓度的硫酸具有酸的通性

9.为阿伏加德罗常数的值,下列说法中不正确的是( )

A.石墨晶体中含有六元环的个数为0.5

B.晶体中,含有四面体结构单元的数目为0.5

C.质量均为的和,所含质子数目均为0.9

D.冰晶体中含有氢键的数目为4

10.在100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的质量为( )

A.40g B.4g C.0.4g D.0.04g

11.下列对实验操作分析错误的是( )

A.NH4NO3溶解吸热,若配制0.5 mol·L-1 NH4NO3溶液时直接将溶解后的溶液转移到容量瓶中,则所得溶液的物质的量浓度偏高

B.配制0.1mol·L-1 的NaCl溶液时,若没有洗涤烧杯和玻璃棒,则所得溶液物质的量浓度偏低

C.配制一定物质的量浓度溶液时,若定容时不小心加水超过刻度线,立即将超出的水吸出,则所得溶液的物质的量浓度偏低

D.配制0.1mol·L-1 的NaOH溶液时,若使用的NaOH已经潮解,则所得溶液物质的量浓度偏低

12.在光的照射下,不能发生反应的是( )

A.O2与H2 B.F2与H2 C.Cl2与H2 D.Cl2与CH4

13.设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )

A.32 g O2气体含有的氧原子数为NA

B.2 L 0.3 mol/L Na2SO4溶液中含有Na+为0.6NA

C.54 g铝完全反应后失去的电子数为6NA

D.11.2 L氮气所含的分子数为0.5NA

14.氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应2NH3+3Cl2=N2+6HCl检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是()

A.若管道漏气遇氨就会产生白烟

B.该反应利用了Cl2的强氧化性

C.该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:3

D.生成1molN2有6mol电子转移

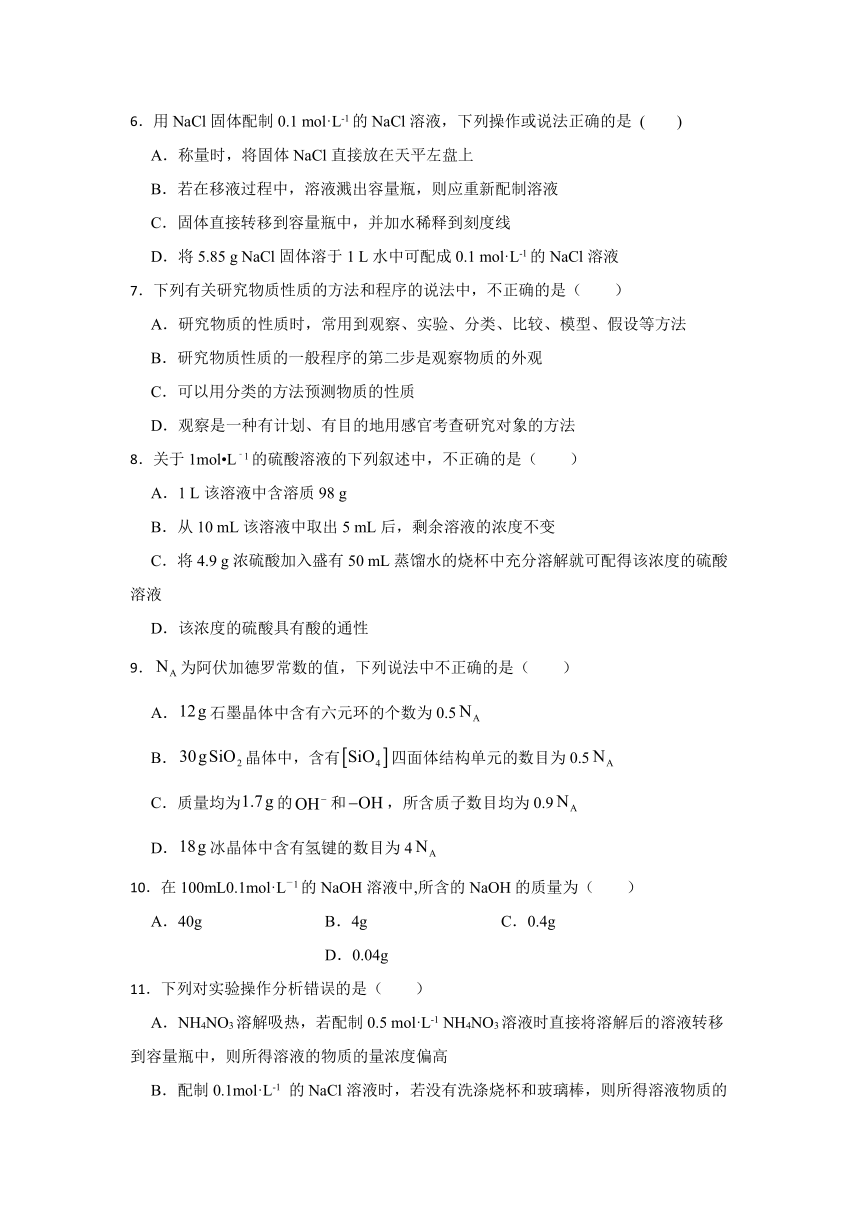

15.对某次酸雨成分的分析数据如表,此次酸雨中c(H+)约为( )

离子 NH Na+ Cl﹣ NO SO

浓度(mol/L) 2.0×10﹣5 1.9×10﹣5 6.0×10﹣5 2.3×10﹣5 2.8×10﹣5

A.1×10﹣3 B.1×10﹣4 C.1×10﹣5 D.1×10﹣6

16.下列关于钠的叙述,正确的是( )

①钠与水反应时浮于水面且呈小球状游动

②钠着火时用干燥的沙土灭火

③钠元素在自然界中的存在形式既有游离态又有化合态

④钠可从硫酸亚铁溶液中置换出铁

⑤金属钠既有还原性又有氧化性

A.①② B.③④⑤ C.①②③ D.①③⑤

二、综合题

17.防治环境污染,改善生态环境已成为全球共识.

①2013年,全国多个省市出现严重的雾霾天气.导致雾霾形成的主要污染物是 (填字母);

A.O2 B.CO2 C.PM2.5

②采用焚烧处理垃圾进行发电已在江苏投入使用.下列是生活中的常见垃圾.

A.废电池 B.易拉罐 C.玻璃瓶

在焚烧处理前,除废电池外,还有 (填字母)应剔除并回收,随意丢弃电池造成的主要危害是 .

③漂白粉可用于生活用水的杀菌消毒,工业上利用氯气和石灰乳制取漂白粉的化学反应方程式是 .

18.同温同压下,若A容器中充满O2和B容器中充满O3

(1)若所含分子总数相等,则A容器和B容器的容积之比是

(2)若两容器中所含原子总数相等,则A容器和B容器的容积比是 .

(3)若两容器的体积比为3:2,则O2和O3物质的量之比为 密度之比为 .

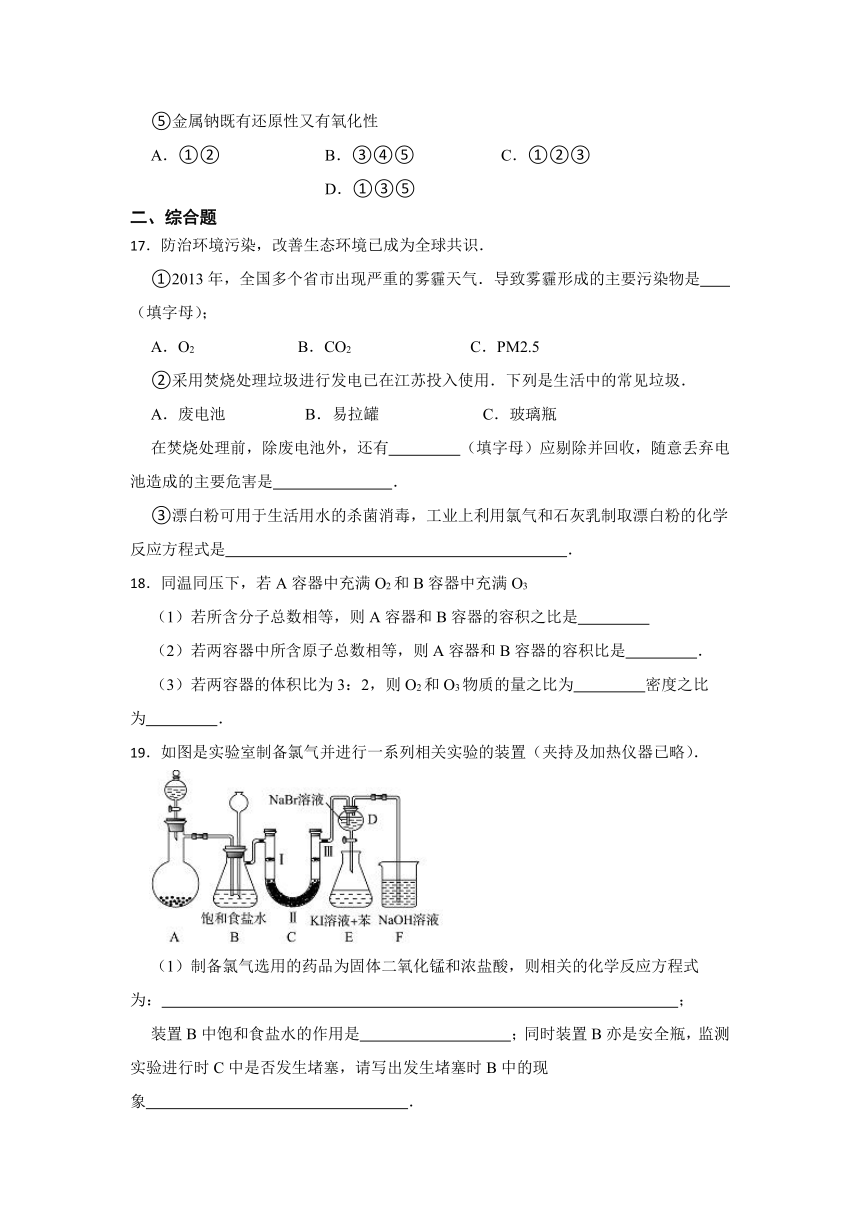

19.如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略).

(1)制备氯气选用的药品为固体二氧化锰和浓盐酸,则相关的化学反应方程式为: ;

装置B中饱和食盐水的作用是 ;同时装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,请写出发生堵塞时B中的现象 .

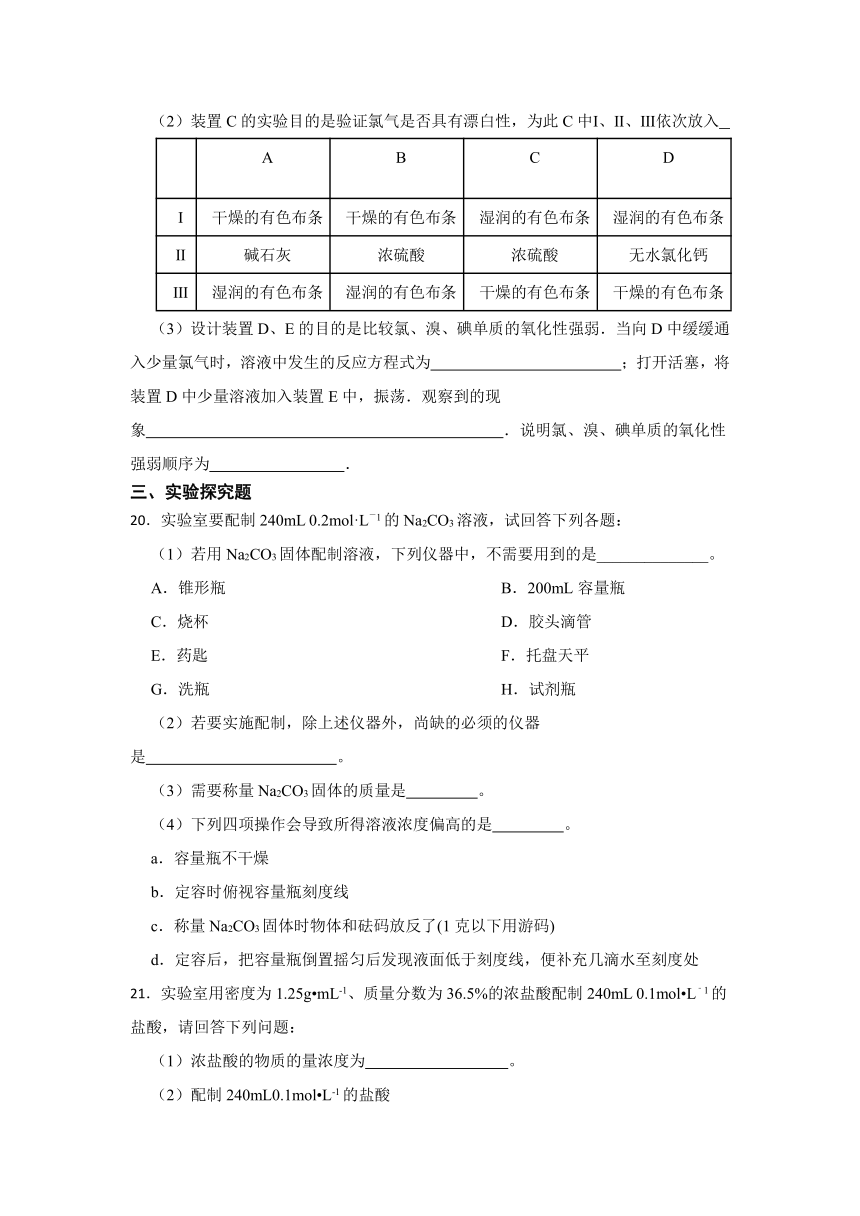

(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ依次放入

A B C D

Ⅰ 干燥的有色布条 干燥的有色布条 湿润的有色布条 湿润的有色布条

Ⅱ 碱石灰 浓硫酸 浓硫酸 无水氯化钙

Ⅲ 湿润的有色布条 湿润的有色布条 干燥的有色布条 干燥的有色布条

(3)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱.当向D中缓缓通入少量氯气时,溶液中发生的反应方程式为 ;打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,振荡.观察到的现象 .说明氯、溴、碘单质的氧化性强弱顺序为 .

三、实验探究题

20.实验室要配制240mL 0.2mol·L-1的Na2CO3溶液,试回答下列各题:

(1)若用Na2CO3固体配制溶液,下列仪器中,不需要用到的是______________。

A.锥形瓶 B.200mL容量瓶

C.烧杯 D.胶头滴管

E.药匙 F.托盘天平

G.洗瓶 H.试剂瓶

(2)若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的必须的仪器是 。

(3)需要称量Na2CO3固体的质量是 。

(4)下列四项操作会导致所得溶液浓度偏高的是 。

a.容量瓶不干燥

b.定容时俯视容量瓶刻度线

c.称量Na2CO3固体时物体和砝码放反了(1克以下用游码)

d.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处

21.实验室用密度为1.25g mL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240mL 0.1mol L﹣1的盐酸,请回答下列问题:

(1)浓盐酸的物质的量浓度为 。

(2)配制240mL0.1mol L-1的盐酸

应量取浓盐酸体积/mL 应选用容量瓶的规格/mL

(3)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次) 。

A.用30mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2 3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡

B.用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀

C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中

D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀

E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切

F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1 2cm处

(4)若实验中遇到下列情况,对配制盐酸的物质的量浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“不变”)

①用于稀释盐酸的烧杯未洗涤 ;

②容量瓶中原有少量蒸馏水 ;

③定容时俯视观察液面 。

(5)若实验过程中出现如下情况如何处理?

①定容时加蒸馏水时超过了刻度 ;

②向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出 ;

③定容摇匀后发现液面下降 。

22.用18mol L﹣1浓硫酸配制100mL3.0mol L﹣1稀硫酸的实验步骤如下:

(1)补充步骤

①计算所用浓硫酸的体积;②量取一定体积的浓硫酸;③溶解;④ ;⑤转移、洗涤; ⑥定容、摇匀; ⑦装瓶贴标签.

完成下列问题:

(2)所需浓硫酸的体积是 ,量取浓硫酸所用的量筒的规格是 (从下列中选用A.10mL B.25mL C.50mL D.100mL).

(3)第③步实验的操作是 .

(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(用“偏大”“偏小”“无影响”填写)

A.所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中 ;

B.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水 ;

C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤 ;

D.定容时俯视刻度线 .

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【解答】A.2015年中国女药学家屠呦呦因发现抗疟药青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖,A不符合题意;

B.侯德榜发明的侯氏制碱法为我国制碱工业作出了卓越贡献,推动了我国制碱工业的发展,B不符合题意;

C.1803年,英国科学家道尔顿提出原子论,为近代化学的发展奠定了坚实的基础,1869年,俄国科学家门捷列夫发现元素周期律,把化学元素及其化合物纳入一个统一的理论体系,C符合题意;

D.1777年,法国科学家拉瓦锡提出氧化学说,使近代化学取得了革命性的进展,D不符合题意;

故答案为:C。

【分析】A.屠呦呦因发现抗疟药青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖;

B.侯德榜发明的侯氏制碱法推动了我国制碱工业的发展,;

D.拉瓦锡提出氧化学说,使近代化学取得了革命性的进展。

2.【答案】D

【解析】【解答】A.葡萄糖的摩尔质量为180 ,单位不符合题意,A不符合题意;

B.将180克葡萄糖固体溶于1L水中,但是溶液体积不是1L,故浓度不是1mol/L,B不符合题意;

C.没有给出溶液体积,无法计算葡萄糖得物质的量,故也不能计算碳原子数,C不符合题意;

D.1L血液中葡萄糖的物质的量为:,则该血液中葡萄糖浓度为,小于,可诊断为低血糖,D符合题意;

故答案为:D。

【分析】A.摩尔质量的单位为“g/mol”;

B.将180克葡萄糖固体溶于1L水中,所得溶液体积大于1L;

C.溶液体积未知。

3.【答案】C

【解析】【解答】A、2mol氨气的质量m=nM=2mol×17g/mol=34g,故A不符合题意;

B、2mol氨气中的分子个数N=nNA=2mol×NA/mol=2NA=1.204×1024个,故B不符合题意;

C、2mol氨气在标况下的体积V=nVm=2mol×22.4L/mol=44.8L,故C符合题意;

D、溶液的体积≠溶剂的体积,故溶液的体积大于1L,且氨气与水的反应为可逆反应、一水合氨为弱碱,只能部分电离,故溶液中的铵根离子的浓度小于2mol/L,故D不符合题意;

故答案为:C。

【分析】根据物质的质量与物质的量、摩尔质量的计算关系m=nM;阿伏加德罗常数推理分子个数N=nNA,物质的量浓度与气体摩尔体积V=nVm;

氨气极易溶于水,形成氨水,属于弱电解质解答;

4.【答案】D

【解析】【解答】A、将废旧塑料变成汽车燃料涉及化学变化,属于化学科学研究范畴,故A不选;

B、研制新型航空材料,涉及物质的性质和变化,属于化学科学研究范畴,故B不选;

C、研制新药涉及物质的性质和变化,属于化学科学研究范畴,故C不选;

D、研究地壳板块结构及运动规律是地质学研究的内容,不属于化学科学研究范畴,故D选。

故答案为:D。

【分析】化学不但研究自然界中已有的物质,还要根据需要研究和创造自然界中不存在的新物质。

5.【答案】D

【解析】【解答】A、金属钠与水反应生成氢气,容易造成危害,因此金属钠着火,应沙土灭火,故A不符合题意;

B、吹灭酒精灯,容易发生酒精灯内部酒精着火,故B不符合题意;

C、应用水冲洗,然后涂抹硼酸,故C不符合题意;

D、硫酸的密度大于水,且遇水放出大量的热,因此稀释浓硫酸,是把浓硫酸注入水中,故D符合题意。

【分析】该题考查学生金属Na的化学性质和化学实验安全,实验操作安全学生初中基本已经掌握,只要掌握Na的化学性质即可得到答案

6.【答案】B

【解析】【解答】A.称量时,不能将固体NaCl直接放在天平左盘上,否则会腐蚀天平的托盘,故A不符合题意;

B.若在移液过程中,溶液溅出容量瓶,则会有溶质损失,使浓度偏低,应重新配制溶液,故B符合题意;

C.固体物质在烧杯中溶解并冷却至室温后才能转移到容量瓶中,故C不符合题意;

D.将5.85 g NaCl固体溶于1 L水中,所得溶液体积不是1L,不能配成0.1 mol·L-1的NaCl溶液,故D不符合题意。

故答案为:B

【分析】A、称量化学用品时需要不能直接放在托盘上,需要纸上,在放到托盘上称量;

B、移液时溅出,则溶质减少;

C、固体溶解在烧杯中进行,容量瓶只能配置溶液;

D、固体溶于水中时,液体的体积会发生变化;

7.【答案】B

【解析】【解答】解:A.观察、实验、分类、比较、模型、假设等方法是研究物质性质的基本方法,故A正确;

B.探究物质性质的基本程序是观察物质的外观性质、预测物质的性质、实验和观察、解释和结论,研究物质性质的一般程序的第一步是观察物质的外观,故B错误;

C.相同类别的物质的性质相似,可用分类的方法预测,故C正确;

D.观察法的含义:即仔细观看客观事物或现象.是一种有计划、有目的地用感官考查研究对象的方法.故D正确.

故选B.

【分析】A.化学研究的基本方法有:观察、实验、分类、比较等方法,除此之外,建立假说和化学模型在研究物质的结构和性质时也起着重要的作用;

B.研究物质性质的基本程序为:观察物质的外观性质、预测物质的性质、实验和观察、解释和结论;

C.不同物质类别的物质,具有的通性不同,依据物质通性预测物质具有的性质;

D.观察法的含义:即仔细观看客观事物或现象.是一种有计划、有目的地用感官考查研究对象的方法.

8.【答案】C

【解析】【解答】解:A.1mol/L的硫酸1L时其物质的量=1mol/L×1L=1mol,硫酸的质量=nM=1mol×98g/mol=98g,故A正确;

B.溶液浓度具有均一性,溶液浓度大小与溶液体积无关,所以从10 mL该溶液中取出5 mL后,剩余溶液的浓度不变,故B正确;

C.49g硫酸物质的量= =0.05mol,将4.9 g浓硫酸加入盛有50 mL蒸馏水的烧杯中,溶液体积大于50mL,则配制溶液浓度小于1mol/L,故C错误;

D.硫酸属于酸,具有酸的通性,石蕊试液遇该硫酸变红色,该硫酸能和较活泼金属反应生成氢气,能和碱反应生成盐和水,故D正确;

故选C.

【分析】A.1mol/L的硫酸1L时其物质的量=1mol/L×1L=1mol,硫酸的质量=nM;

B.溶液浓度具有均一性,溶液浓度大小与溶液体积无关;

C.49g硫酸物质的量= =0.05mol,将4.9 g浓硫酸加入盛有50 mL蒸馏水的烧杯中,溶液体积大于50mL;

D.硫酸属于酸,具有酸的通性.

9.【答案】D

【解析】【解答】A.石墨晶体中,C原子的物质的量为1mol,石墨烯中平均每个六元环含有2个C原子,则1molC原子所含的六元环的个数为0.5,故A不符合题意;

B.晶体的物质的量为,每个Si原子与4个O原子形成四面体结构,所以晶体中,含有四面体结构单元的数目为0.5,故B不符合题意;

C.和的摩尔质量均为17g/mol,质量均为的和,的物质的量为0.1mol,1mol和中所含的质子的物质的量均为9mol,所以的质量均为1.7g和所含质子数目均为0.9,故C不符合题意;

D.1个水分子能形成2个氢键,所以18g冰晶中所含氢键的数目为,故D错;

故答案为:D。

【分析】1个水分子中有2个氢键,求出18g冰晶的物质的量即可作答。

10.【答案】C

【解析】【解答】100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的物质的量是0.1×0.1=0.01mol,质量为0.01×40=0.4g。

故答案为:C。

【分析】根据m=cVM计算溶液中氢氧化钠的质量即可。

11.【答案】A

【解析】【解答】A.NH4NO3溶解吸热,应温度升高后再定容,否则溶液体积偏大,浓度偏小,A符合题意;

B.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的物质的量减小,溶液物质的量浓度偏低,B不符合题意;

C.加水超过刻度线,溶液体积偏大,溶液的物质的量浓度偏低,C不符合题意;

D.若使用的NaOH已经潮解,溶质的物质的量偏小,溶液的物质的量浓度偏低,D不符合题意;

故答案为:A。

【分析】此题考查溶液配制中的实验误差,根据实际过程中出现的错误进行判断,实质是利用c=n/V进行判断其中误差影响的主要因素在哪个物理量。

12.【答案】A

【解析】【解答】解:A、氧气与氢气在点燃的条件下反应生成水,光照条件下两者不反应,故A符合;

B、氟气与氢气在暗处发生爆炸,光照条件下两者反应,故B不符合;

C、氯气与氢气光照生成氯化氢,光照条件下两者反应,故C不符合;

D、甲烷与氯气在光照生成氯代烷,光照条件下两者反应,故D不符合;

故选A.

【分析】A、氧气与氢气在点燃的条件下反应生成水;

B、氟气与氢气在暗处发生爆炸;

C、氯气与氢气光照生成氯化氢;

D、甲烷与氯气在光照生成氯代烷.

13.【答案】C

【解析】【解答】解:A.32 g O2气体含有的氧原子数为 ×2×NA=2NA,故A错误;

B.2 L 0.3 mol/L Na2SO4溶液含有硫酸钠的物质的量为:2 L×0.3 mol/L=0.6mol,含有Na+为1.2NA,故B错误;

C.54 g铝物质的量为 =2mol,完全反应后失去的电子数为3×2×NA=6NA,故C正确;

D.气体状况未知,Vm不确定,无法计算氮气的分子数,故D错误;

故选:C.

【分析】A.依据n= 结合氧气为双原子分子解答;

B.依据n=CV计算硫酸的物质的量,1mol硫酸钠含有2mol钠离子;

C.1mol铝失去3mol电子生成1mol铝离子;

D.气体状况未知,Vm不确定.

14.【答案】C

【解析】【解答】A、反应生成HCl,NH3可与HCl反应生成氯化铵,有白烟生成,A不符合题意;

B、Cl元素化合价降低,被还原,Cl2为氧化剂,B不符合题意;

C、Cl2为氧化剂,N元素化合价升高的NH3为还原剂,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为3:2,C符合题意;

D、N由-3价升高为0价,生成1molN2有6mol电子转移,D不符合题意;

故答案为:C

【分析】A.根据发生的反应分析;

B.该反应中,Cl2将NH3氧化成N2;

C.由化合价变化确定氧化剂和还原剂,结合化学计量系数确定二者的物质的量之比;

D.根据关系式“N2~6e-”计算转移电子数;

15.【答案】B

【解析】【解答】由表格中离子浓度及电荷守恒可知,2.0×10﹣5+1.9×10﹣5+c(H+)=6.0×10﹣5+2.3×10﹣5+(2.8×10﹣5)×2,解得c(H+)=1×10﹣4mol/L。

故答案为:B.

【分析】本题考查物质的量浓度的计算。解此题的关键是根据表格中离子浓度及电荷守恒,推算出c(H+)。

16.【答案】A

【解析】【解答】①由于钠的钠的密度比水小,且其熔点比较低,与水反应是放热反应,会导致钠熔化,所以钠与水反应时浮于水面且呈小球状游动,①符合题意;

②钠能够与水反应产生H2,H2是可燃性气体,导致火势加剧;且钠能够与氧气在加热时反应产生Na2O2,Na2O2与水反应产生O2,H2、O2混合气体加热会发生爆炸,因此着火时不能用水灭火,而应该用干燥的沙土灭火,②符合题意;

③钠元素在自然界中的存在形式只有化合态,没有游离态,③不符合题意;

④钠性质非常活泼,容易与溶液中的溶剂水发生反应,所以金属钠不能从硫酸亚铁溶液中置换出铁,④不符合题意;

⑤金属钠在反应中只能失去最外层的1个电子变为Na+,因此只有还原性,而没有氧化性,⑤不符合题意;

可见:上述说法正确的是①②,

故答案为:A。

【分析】①金属钠的密度比水小;

②钠着火时产生过氧化钠,因此不能用水或二氧化碳灭火;

③钠在自然界中只有化合态;

④钠不能将金属从盐溶液中置换出来;

⑤金属钠只具有只具有还原性。

17.【答案】C;BC;重金属污染;2Cl2+2Ca(OH)2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

【解析】【解答】解:①导致雾霾形成的主要污染物是pM2.5,能被肺吸收并进入血液,对人体危害很大,故选C;②易拉罐、玻璃瓶不能燃烧,所以不能采用焚烧处理,电池中的重金属能污染环境,所以不能随意丢弃电池;故答案为:BC;重金属污染;③氯气和石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙、水,该反应为2Cl2+2Ca(OH)2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为:2Cl2+2Ca(OH)2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;

【分析】①PM2.5”是指大气层中直径≥2.5μm的颗粒物,能被肺吸收并进入血液,对人体危害很大,是形成雾霾的主要污染物;②不能燃烧的垃圾,不能采用焚烧处理;③氯气和石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙、水;

18.【答案】(1)1:1

(2)3:2

(3)3:2;2:3

【解析】【解答】解:(1)同温同压下,气体的Vm相等,根据n= = 可知:气体的分子数之比等于气体的体积之比,则A容器和B容器的容积之比是1:1,

故答案为:1:1;(2)若两容器中所含原子总数相等,则根据分子组成可知,两容器中的分子数之比等于3:2,n= = 可知:气体的分子数之比等于气体的体积之比,为3:2,

故答案为:3:2;(3)若两容器的体积比为3:2,根据n= 可知O2和O3物质的量之比为3:2;

两个容器中气体质量之比为:3mol×32g/mol:2mol×48g/mol=1:1,根据ρ= 计算,密度之比= : =2:3,

故答案为:3:2;2:3.

【分析】(1)同温同压下,根据n= = 计算;(2)根据分子的组成判断气体物质的量的关系,根据n= 计算;(3)根据nn= 计算物质的量,根据m=nM计算质量,根据ρ= 计算密度.

19.【答案】(1)MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O;除去Cl2中的HCl;长颈漏斗中发生倒吸,液面上升

(2)D

(3)Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;溶液分层,上层为紫色溶液,下层为无色液体;Cl2>Br2>I2

【解析】【解答】解:(1)制备氯气选用的药品为固体二氧化锰和浓盐酸,加热反应的化学反应方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O;反应过程中氯化氢和水蒸气是氯气中 的杂质,装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl;装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,发生堵塞时B中的,压强增大,长颈漏斗中发生倒吸,液面上升;故答案为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O;除去Cl2中的HCl;长颈漏斗中发生倒吸,液面上升;(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中ABC的Ⅱ中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条,所以选D;故答案为:D;(3)Cl2和NaBr反应生成Br2和NaCl故方程式为Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;打开活塞,将装置D中含溴单质的少量溶液加入焓碘化钾和苯的装置E中,溴单质和碘化钾反应生成碘单质,碘单质溶于苯呈紫红色,振荡.观察到的现象是:E中溶液分层,上层为紫色溶液,下层为无色液体;因为氧化剂的氧化性强于氧化产物,故Cl2>Br2>I2.故答案为:Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;溶液分层,上层为紫色溶液,下层为无色液体;Cl2>Br2>I2

【分析】(1)依据实验室制取氯气的试剂和反应产物书写化学方程式;反应生成物中含有杂质氯化氢、水蒸气;结合实验装置分析回答问题,装置中气体压强变化分析;(2)验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性;(3)根据氧化还原反应Cl2和NaBr生成Br2和NaCl;打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,生成的溴单质和碘化钾反应生成碘单质,碘单质溶解于苯中,振荡分层,苯层在上层;根据氧化剂的氧化性强于氧化产物.

20.【答案】(1)A;B

(2)250mL容量瓶、玻璃棒

(3)5.3g

(4)b

【解析】【解答】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶保存,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管、试剂瓶,配制240mL 0.2mol·L-1的Na2CO3溶液,应选择250mL容量瓶,用不到的仪器是锥形瓶和200mL容量瓶,

故答案为:AB;

(2)根据(1)的分析,若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的必须的仪器是250mL容量瓶、玻璃棒;

(3)应选择250mL容量瓶,配制250mL溶液,需要称量Na2CO3固体的质量是0.2mol·L-1×0.25L×106g/mol=5.3g;

(4)a.需要加水定容,所以容量瓶不干燥,对实验无影响,故不选a;

b.定容时俯视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小,所得溶液浓度偏高,

故答案为:b;

c.称量Na2CO3固体时物体和砝码放反了(1克以下用游码),称取碳酸钠质量偏小,所得溶液浓度偏低,故不选c;

d.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,所配溶液体积偏大,所得溶液浓度偏低,故不选d;

答案为b。

【分析】(1)根据配置固体溶质的一定物质的量浓度溶液的操作过程进行判断不需要的仪器;

(2)根据需要的主要仪器判断缺少250mL容量瓶和胶头滴管;

(3)实验室没有240mL容量瓶,所以要配制250mL溶液,据此计算需要碳酸钠的质量;

(4)根据分析溶质的物质的量和溶液的体积变化来确定误差即可。

21.【答案】(1)12.5 mol·L-1

(2)2.0;250

(3)BCAFED

(4)偏低;不变;偏高

(5)重新配制;重新配制;无需进行其他操作

【解析】【解答】(1)根据 可知浓盐酸的浓度是 =12.5 mol·L-1;

(2)实验室用密度为1.25 g·mL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240 mL 0.1 mol L-1的盐酸,由于实验室没有240mL的容量瓶,因此需要配制250mL溶液,则所需浓盐酸的体积为 ,需要容量瓶的规格是250mL;

(3)配制溶液时,第一步,用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30 mL), 用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀;第二步,将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中;第三步,用30 mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡;第四步,继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1~2 cm处;第五步,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切;第六步,将容量瓶盖紧,振荡,摇匀;最后,装瓶储存。故配制溶液的正确顺序是BCAFED;

(4)①用于稀释盐酸的烧杯未洗涤,使溶质的物质的量偏小,溶液体积不变,因此溶液的物质的量浓度偏低;

②容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶液的配制过程无影响,即溶质的物质的量浓度不变;

③定容时俯视观察液面,溶液的体积偏小,因此溶质的物质的量浓度偏高;

(5)①定容时加蒸馏水时超过了刻度,浓度偏低,因此必须重新配制溶液;

②向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出,溶质的物质的量偏小,因此所配的溶液的物质的量浓度偏低,必须重新配制;

③定容摇匀后发现液面下降,不会影响浓度,所以无需重新配制,即无需进行其他操作。

【分析】(1) 浓溶液的稀释前后溶质的物质的量是不变的;

(2)配制240mL溶液需要使用250mL的 容量瓶,且稀释前后溶质的物质的量是不变的;

(3)配制一定物质的量浓度溶液的步骤是:量取、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶;

(4)稀释浓硫酸时不洗涤烧杯会使溶质物质的量偏小,导致浓度偏低;

由于要进行定容操作,所以容量瓶中原有部分蒸馏水对浓度无影响;

定容时俯视液面会使溶液的体积偏小,这时配制的溶液浓度就会偏高;

(5)定容时蒸馏水超过刻度线以及转移时溶液不慎溅出都会使浓度偏小,必须重新配制;定容摇匀后发现液面下降对浓度无影响,无需进行多余操作。

22.【答案】(1)冷却

(2)16.7mL;B

(3)先向烧杯加入30mL(或适量)蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌

(4)偏小;无影响;偏小;偏大

【解析】【解答】解:(1)浓硫酸溶于水放热,溶解后需冷却;故答案为:冷却;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸的体积为V则,18mol L﹣1×V═100mL×3.0mol L﹣1,解得V=16.7mL,应选择25mL的量筒;

故答案为:16.7mL;B;(3)稀释浓硫酸应把浓硫酸慢慢注入水中,并不断搅拌,防止迸溅;

故答案为:先向烧杯加入30mL (或适量)蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌;(4)依据物质的量浓度定义C= 分析,凡是使物质的量n偏小或者使V偏大的操作都会使溶液的物质的量浓度偏小,反之,溶液的物质的量浓度偏大;

A.浓硫酸具有吸水性,所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,浓硫酸的浓度变稀,实际量取的浓硫酸中溶质硫酸的物质的量偏小,所配溶液的浓度偏小,

故答案为:偏小;

B.溶液配制需加水定容,容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,对所配溶液浓度无影响,故答案为:无影响;

C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤,少量硫酸沾在烧杯壁、玻璃棒上,移入容量瓶内硫酸的物质的量减少,所配溶液浓度偏小,故答案为:偏小;

D.定容时俯视刻度线,导致液面在刻度线以下,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏大,故答案为:偏大.

【分析】(1)浓硫酸溶于水放热,溶解后需冷却;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,据此计算浓硫酸的体积依据“大而近”的原则选择合适的量筒;(3)依据定容的正确操作步方法解答;(4)依据物质的量浓度定义C= 分析,凡是使物质的量n偏小或者使V偏大的操作都会使溶液的物质的量浓度偏小,反之,溶液的物质的量浓度偏大

一、单选题

1.科学家为人类社会的进步作出了巨大的贡献。下列研究成果与科学家的对应关系不符合事实的是( )

A.屠呦呦因发现抗疟药青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖

B.侯德榜发明的侯氏制碱法推动了我国制碱工业的发展

C.道尔顿发现的元素周期律推动了人们对物质世界的认识

D.拉瓦锡提出的氧化学说使近代化学取得了革命性的进展

2.人体血液中葡萄糖(C6H12O6)浓度的正常参考值是3.9~6.1mmol/L()。下列说法正确的是( )

A.葡萄糖的摩尔质量为180g

B.将180克葡萄糖固体溶于1L水中,所得葡萄糖溶液的浓度为1mol/L

C.1mol/L葡萄糖水溶液中含有的碳原子数约为

D.若某人血液中葡萄糖含量检查结果为360mg/L,可诊断为低血糖

3.关于2 mol氨气,下列说法正确的是( )

A.质量为17 g

B.含有6.02× 个NH3分子

C.标准状况下的体积为44.8 L

D.溶于1 L水后,溶液中NH4+的浓度为2 mol·L-1

4.下列不属于化学科学研究范畴的是( )

A.将废旧塑料变成汽车燃料

B.研制新型航空材料

C.研制新药

D.研究地壳板块结构及运动规律

5.下列实验操作或事故处理方法正确的是( )

A.金属Na着火,立即用水扑灭

B.实验结束后,用嘴吹熄酒精灯

C.皮肤上不慎沾上NaOH溶液,立即用盐酸冲洗

D.稀释浓硫酸时,将浓硫酸沿器壁慢慢注入水中,并不断搅拌

6.用NaCl固体配制0.1 mol·L-1的NaCl溶液,下列操作或说法正确的是 ( )

A.称量时,将固体NaCl直接放在天平左盘上

B.若在移液过程中,溶液溅出容量瓶,则应重新配制溶液

C.固体直接转移到容量瓶中,并加水稀释到刻度线

D.将5.85 g NaCl固体溶于1 L水中可配成0.1 mol·L-1的NaCl溶液

7.下列有关研究物质性质的方法和程序的说法中,不正确的是( )

A.研究物质的性质时,常用到观察、实验、分类、比较、模型、假设等方法

B.研究物质性质的一般程序的第二步是观察物质的外观

C.可以用分类的方法预测物质的性质

D.观察是一种有计划、有目的地用感官考查研究对象的方法

8.关于1mol L﹣1的硫酸溶液的下列叙述中,不正确的是( )

A.1 L该溶液中含溶质98 g

B.从10 mL该溶液中取出5 mL后,剩余溶液的浓度不变

C.将4.9 g浓硫酸加入盛有50 mL蒸馏水的烧杯中充分溶解就可配得该浓度的硫酸溶液

D.该浓度的硫酸具有酸的通性

9.为阿伏加德罗常数的值,下列说法中不正确的是( )

A.石墨晶体中含有六元环的个数为0.5

B.晶体中,含有四面体结构单元的数目为0.5

C.质量均为的和,所含质子数目均为0.9

D.冰晶体中含有氢键的数目为4

10.在100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的质量为( )

A.40g B.4g C.0.4g D.0.04g

11.下列对实验操作分析错误的是( )

A.NH4NO3溶解吸热,若配制0.5 mol·L-1 NH4NO3溶液时直接将溶解后的溶液转移到容量瓶中,则所得溶液的物质的量浓度偏高

B.配制0.1mol·L-1 的NaCl溶液时,若没有洗涤烧杯和玻璃棒,则所得溶液物质的量浓度偏低

C.配制一定物质的量浓度溶液时,若定容时不小心加水超过刻度线,立即将超出的水吸出,则所得溶液的物质的量浓度偏低

D.配制0.1mol·L-1 的NaOH溶液时,若使用的NaOH已经潮解,则所得溶液物质的量浓度偏低

12.在光的照射下,不能发生反应的是( )

A.O2与H2 B.F2与H2 C.Cl2与H2 D.Cl2与CH4

13.设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )

A.32 g O2气体含有的氧原子数为NA

B.2 L 0.3 mol/L Na2SO4溶液中含有Na+为0.6NA

C.54 g铝完全反应后失去的电子数为6NA

D.11.2 L氮气所含的分子数为0.5NA

14.氯气是一种重要的工业原料。工业上利用反应2NH3+3Cl2=N2+6HCl检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是()

A.若管道漏气遇氨就会产生白烟

B.该反应利用了Cl2的强氧化性

C.该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:3

D.生成1molN2有6mol电子转移

15.对某次酸雨成分的分析数据如表,此次酸雨中c(H+)约为( )

离子 NH Na+ Cl﹣ NO SO

浓度(mol/L) 2.0×10﹣5 1.9×10﹣5 6.0×10﹣5 2.3×10﹣5 2.8×10﹣5

A.1×10﹣3 B.1×10﹣4 C.1×10﹣5 D.1×10﹣6

16.下列关于钠的叙述,正确的是( )

①钠与水反应时浮于水面且呈小球状游动

②钠着火时用干燥的沙土灭火

③钠元素在自然界中的存在形式既有游离态又有化合态

④钠可从硫酸亚铁溶液中置换出铁

⑤金属钠既有还原性又有氧化性

A.①② B.③④⑤ C.①②③ D.①③⑤

二、综合题

17.防治环境污染,改善生态环境已成为全球共识.

①2013年,全国多个省市出现严重的雾霾天气.导致雾霾形成的主要污染物是 (填字母);

A.O2 B.CO2 C.PM2.5

②采用焚烧处理垃圾进行发电已在江苏投入使用.下列是生活中的常见垃圾.

A.废电池 B.易拉罐 C.玻璃瓶

在焚烧处理前,除废电池外,还有 (填字母)应剔除并回收,随意丢弃电池造成的主要危害是 .

③漂白粉可用于生活用水的杀菌消毒,工业上利用氯气和石灰乳制取漂白粉的化学反应方程式是 .

18.同温同压下,若A容器中充满O2和B容器中充满O3

(1)若所含分子总数相等,则A容器和B容器的容积之比是

(2)若两容器中所含原子总数相等,则A容器和B容器的容积比是 .

(3)若两容器的体积比为3:2,则O2和O3物质的量之比为 密度之比为 .

19.如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略).

(1)制备氯气选用的药品为固体二氧化锰和浓盐酸,则相关的化学反应方程式为: ;

装置B中饱和食盐水的作用是 ;同时装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,请写出发生堵塞时B中的现象 .

(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ依次放入

A B C D

Ⅰ 干燥的有色布条 干燥的有色布条 湿润的有色布条 湿润的有色布条

Ⅱ 碱石灰 浓硫酸 浓硫酸 无水氯化钙

Ⅲ 湿润的有色布条 湿润的有色布条 干燥的有色布条 干燥的有色布条

(3)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱.当向D中缓缓通入少量氯气时,溶液中发生的反应方程式为 ;打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,振荡.观察到的现象 .说明氯、溴、碘单质的氧化性强弱顺序为 .

三、实验探究题

20.实验室要配制240mL 0.2mol·L-1的Na2CO3溶液,试回答下列各题:

(1)若用Na2CO3固体配制溶液,下列仪器中,不需要用到的是______________。

A.锥形瓶 B.200mL容量瓶

C.烧杯 D.胶头滴管

E.药匙 F.托盘天平

G.洗瓶 H.试剂瓶

(2)若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的必须的仪器是 。

(3)需要称量Na2CO3固体的质量是 。

(4)下列四项操作会导致所得溶液浓度偏高的是 。

a.容量瓶不干燥

b.定容时俯视容量瓶刻度线

c.称量Na2CO3固体时物体和砝码放反了(1克以下用游码)

d.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处

21.实验室用密度为1.25g mL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240mL 0.1mol L﹣1的盐酸,请回答下列问题:

(1)浓盐酸的物质的量浓度为 。

(2)配制240mL0.1mol L-1的盐酸

应量取浓盐酸体积/mL 应选用容量瓶的规格/mL

(3)配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次) 。

A.用30mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2 3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡

B.用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀

C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中

D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀

E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切

F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1 2cm处

(4)若实验中遇到下列情况,对配制盐酸的物质的量浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“不变”)

①用于稀释盐酸的烧杯未洗涤 ;

②容量瓶中原有少量蒸馏水 ;

③定容时俯视观察液面 。

(5)若实验过程中出现如下情况如何处理?

①定容时加蒸馏水时超过了刻度 ;

②向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出 ;

③定容摇匀后发现液面下降 。

22.用18mol L﹣1浓硫酸配制100mL3.0mol L﹣1稀硫酸的实验步骤如下:

(1)补充步骤

①计算所用浓硫酸的体积;②量取一定体积的浓硫酸;③溶解;④ ;⑤转移、洗涤; ⑥定容、摇匀; ⑦装瓶贴标签.

完成下列问题:

(2)所需浓硫酸的体积是 ,量取浓硫酸所用的量筒的规格是 (从下列中选用A.10mL B.25mL C.50mL D.100mL).

(3)第③步实验的操作是 .

(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(用“偏大”“偏小”“无影响”填写)

A.所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中 ;

B.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水 ;

C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤 ;

D.定容时俯视刻度线 .

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【解答】A.2015年中国女药学家屠呦呦因发现抗疟药青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖,A不符合题意;

B.侯德榜发明的侯氏制碱法为我国制碱工业作出了卓越贡献,推动了我国制碱工业的发展,B不符合题意;

C.1803年,英国科学家道尔顿提出原子论,为近代化学的发展奠定了坚实的基础,1869年,俄国科学家门捷列夫发现元素周期律,把化学元素及其化合物纳入一个统一的理论体系,C符合题意;

D.1777年,法国科学家拉瓦锡提出氧化学说,使近代化学取得了革命性的进展,D不符合题意;

故答案为:C。

【分析】A.屠呦呦因发现抗疟药青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖;

B.侯德榜发明的侯氏制碱法推动了我国制碱工业的发展,;

D.拉瓦锡提出氧化学说,使近代化学取得了革命性的进展。

2.【答案】D

【解析】【解答】A.葡萄糖的摩尔质量为180 ,单位不符合题意,A不符合题意;

B.将180克葡萄糖固体溶于1L水中,但是溶液体积不是1L,故浓度不是1mol/L,B不符合题意;

C.没有给出溶液体积,无法计算葡萄糖得物质的量,故也不能计算碳原子数,C不符合题意;

D.1L血液中葡萄糖的物质的量为:,则该血液中葡萄糖浓度为,小于,可诊断为低血糖,D符合题意;

故答案为:D。

【分析】A.摩尔质量的单位为“g/mol”;

B.将180克葡萄糖固体溶于1L水中,所得溶液体积大于1L;

C.溶液体积未知。

3.【答案】C

【解析】【解答】A、2mol氨气的质量m=nM=2mol×17g/mol=34g,故A不符合题意;

B、2mol氨气中的分子个数N=nNA=2mol×NA/mol=2NA=1.204×1024个,故B不符合题意;

C、2mol氨气在标况下的体积V=nVm=2mol×22.4L/mol=44.8L,故C符合题意;

D、溶液的体积≠溶剂的体积,故溶液的体积大于1L,且氨气与水的反应为可逆反应、一水合氨为弱碱,只能部分电离,故溶液中的铵根离子的浓度小于2mol/L,故D不符合题意;

故答案为:C。

【分析】根据物质的质量与物质的量、摩尔质量的计算关系m=nM;阿伏加德罗常数推理分子个数N=nNA,物质的量浓度与气体摩尔体积V=nVm;

氨气极易溶于水,形成氨水,属于弱电解质解答;

4.【答案】D

【解析】【解答】A、将废旧塑料变成汽车燃料涉及化学变化,属于化学科学研究范畴,故A不选;

B、研制新型航空材料,涉及物质的性质和变化,属于化学科学研究范畴,故B不选;

C、研制新药涉及物质的性质和变化,属于化学科学研究范畴,故C不选;

D、研究地壳板块结构及运动规律是地质学研究的内容,不属于化学科学研究范畴,故D选。

故答案为:D。

【分析】化学不但研究自然界中已有的物质,还要根据需要研究和创造自然界中不存在的新物质。

5.【答案】D

【解析】【解答】A、金属钠与水反应生成氢气,容易造成危害,因此金属钠着火,应沙土灭火,故A不符合题意;

B、吹灭酒精灯,容易发生酒精灯内部酒精着火,故B不符合题意;

C、应用水冲洗,然后涂抹硼酸,故C不符合题意;

D、硫酸的密度大于水,且遇水放出大量的热,因此稀释浓硫酸,是把浓硫酸注入水中,故D符合题意。

【分析】该题考查学生金属Na的化学性质和化学实验安全,实验操作安全学生初中基本已经掌握,只要掌握Na的化学性质即可得到答案

6.【答案】B

【解析】【解答】A.称量时,不能将固体NaCl直接放在天平左盘上,否则会腐蚀天平的托盘,故A不符合题意;

B.若在移液过程中,溶液溅出容量瓶,则会有溶质损失,使浓度偏低,应重新配制溶液,故B符合题意;

C.固体物质在烧杯中溶解并冷却至室温后才能转移到容量瓶中,故C不符合题意;

D.将5.85 g NaCl固体溶于1 L水中,所得溶液体积不是1L,不能配成0.1 mol·L-1的NaCl溶液,故D不符合题意。

故答案为:B

【分析】A、称量化学用品时需要不能直接放在托盘上,需要纸上,在放到托盘上称量;

B、移液时溅出,则溶质减少;

C、固体溶解在烧杯中进行,容量瓶只能配置溶液;

D、固体溶于水中时,液体的体积会发生变化;

7.【答案】B

【解析】【解答】解:A.观察、实验、分类、比较、模型、假设等方法是研究物质性质的基本方法,故A正确;

B.探究物质性质的基本程序是观察物质的外观性质、预测物质的性质、实验和观察、解释和结论,研究物质性质的一般程序的第一步是观察物质的外观,故B错误;

C.相同类别的物质的性质相似,可用分类的方法预测,故C正确;

D.观察法的含义:即仔细观看客观事物或现象.是一种有计划、有目的地用感官考查研究对象的方法.故D正确.

故选B.

【分析】A.化学研究的基本方法有:观察、实验、分类、比较等方法,除此之外,建立假说和化学模型在研究物质的结构和性质时也起着重要的作用;

B.研究物质性质的基本程序为:观察物质的外观性质、预测物质的性质、实验和观察、解释和结论;

C.不同物质类别的物质,具有的通性不同,依据物质通性预测物质具有的性质;

D.观察法的含义:即仔细观看客观事物或现象.是一种有计划、有目的地用感官考查研究对象的方法.

8.【答案】C

【解析】【解答】解:A.1mol/L的硫酸1L时其物质的量=1mol/L×1L=1mol,硫酸的质量=nM=1mol×98g/mol=98g,故A正确;

B.溶液浓度具有均一性,溶液浓度大小与溶液体积无关,所以从10 mL该溶液中取出5 mL后,剩余溶液的浓度不变,故B正确;

C.49g硫酸物质的量= =0.05mol,将4.9 g浓硫酸加入盛有50 mL蒸馏水的烧杯中,溶液体积大于50mL,则配制溶液浓度小于1mol/L,故C错误;

D.硫酸属于酸,具有酸的通性,石蕊试液遇该硫酸变红色,该硫酸能和较活泼金属反应生成氢气,能和碱反应生成盐和水,故D正确;

故选C.

【分析】A.1mol/L的硫酸1L时其物质的量=1mol/L×1L=1mol,硫酸的质量=nM;

B.溶液浓度具有均一性,溶液浓度大小与溶液体积无关;

C.49g硫酸物质的量= =0.05mol,将4.9 g浓硫酸加入盛有50 mL蒸馏水的烧杯中,溶液体积大于50mL;

D.硫酸属于酸,具有酸的通性.

9.【答案】D

【解析】【解答】A.石墨晶体中,C原子的物质的量为1mol,石墨烯中平均每个六元环含有2个C原子,则1molC原子所含的六元环的个数为0.5,故A不符合题意;

B.晶体的物质的量为,每个Si原子与4个O原子形成四面体结构,所以晶体中,含有四面体结构单元的数目为0.5,故B不符合题意;

C.和的摩尔质量均为17g/mol,质量均为的和,的物质的量为0.1mol,1mol和中所含的质子的物质的量均为9mol,所以的质量均为1.7g和所含质子数目均为0.9,故C不符合题意;

D.1个水分子能形成2个氢键,所以18g冰晶中所含氢键的数目为,故D错;

故答案为:D。

【分析】1个水分子中有2个氢键,求出18g冰晶的物质的量即可作答。

10.【答案】C

【解析】【解答】100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,所含的NaOH的物质的量是0.1×0.1=0.01mol,质量为0.01×40=0.4g。

故答案为:C。

【分析】根据m=cVM计算溶液中氢氧化钠的质量即可。

11.【答案】A

【解析】【解答】A.NH4NO3溶解吸热,应温度升高后再定容,否则溶液体积偏大,浓度偏小,A符合题意;

B.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的物质的量减小,溶液物质的量浓度偏低,B不符合题意;

C.加水超过刻度线,溶液体积偏大,溶液的物质的量浓度偏低,C不符合题意;

D.若使用的NaOH已经潮解,溶质的物质的量偏小,溶液的物质的量浓度偏低,D不符合题意;

故答案为:A。

【分析】此题考查溶液配制中的实验误差,根据实际过程中出现的错误进行判断,实质是利用c=n/V进行判断其中误差影响的主要因素在哪个物理量。

12.【答案】A

【解析】【解答】解:A、氧气与氢气在点燃的条件下反应生成水,光照条件下两者不反应,故A符合;

B、氟气与氢气在暗处发生爆炸,光照条件下两者反应,故B不符合;

C、氯气与氢气光照生成氯化氢,光照条件下两者反应,故C不符合;

D、甲烷与氯气在光照生成氯代烷,光照条件下两者反应,故D不符合;

故选A.

【分析】A、氧气与氢气在点燃的条件下反应生成水;

B、氟气与氢气在暗处发生爆炸;

C、氯气与氢气光照生成氯化氢;

D、甲烷与氯气在光照生成氯代烷.

13.【答案】C

【解析】【解答】解:A.32 g O2气体含有的氧原子数为 ×2×NA=2NA,故A错误;

B.2 L 0.3 mol/L Na2SO4溶液含有硫酸钠的物质的量为:2 L×0.3 mol/L=0.6mol,含有Na+为1.2NA,故B错误;

C.54 g铝物质的量为 =2mol,完全反应后失去的电子数为3×2×NA=6NA,故C正确;

D.气体状况未知,Vm不确定,无法计算氮气的分子数,故D错误;

故选:C.

【分析】A.依据n= 结合氧气为双原子分子解答;

B.依据n=CV计算硫酸的物质的量,1mol硫酸钠含有2mol钠离子;

C.1mol铝失去3mol电子生成1mol铝离子;

D.气体状况未知,Vm不确定.

14.【答案】C

【解析】【解答】A、反应生成HCl,NH3可与HCl反应生成氯化铵,有白烟生成,A不符合题意;

B、Cl元素化合价降低,被还原,Cl2为氧化剂,B不符合题意;

C、Cl2为氧化剂,N元素化合价升高的NH3为还原剂,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为3:2,C符合题意;

D、N由-3价升高为0价,生成1molN2有6mol电子转移,D不符合题意;

故答案为:C

【分析】A.根据发生的反应分析;

B.该反应中,Cl2将NH3氧化成N2;

C.由化合价变化确定氧化剂和还原剂,结合化学计量系数确定二者的物质的量之比;

D.根据关系式“N2~6e-”计算转移电子数;

15.【答案】B

【解析】【解答】由表格中离子浓度及电荷守恒可知,2.0×10﹣5+1.9×10﹣5+c(H+)=6.0×10﹣5+2.3×10﹣5+(2.8×10﹣5)×2,解得c(H+)=1×10﹣4mol/L。

故答案为:B.

【分析】本题考查物质的量浓度的计算。解此题的关键是根据表格中离子浓度及电荷守恒,推算出c(H+)。

16.【答案】A

【解析】【解答】①由于钠的钠的密度比水小,且其熔点比较低,与水反应是放热反应,会导致钠熔化,所以钠与水反应时浮于水面且呈小球状游动,①符合题意;

②钠能够与水反应产生H2,H2是可燃性气体,导致火势加剧;且钠能够与氧气在加热时反应产生Na2O2,Na2O2与水反应产生O2,H2、O2混合气体加热会发生爆炸,因此着火时不能用水灭火,而应该用干燥的沙土灭火,②符合题意;

③钠元素在自然界中的存在形式只有化合态,没有游离态,③不符合题意;

④钠性质非常活泼,容易与溶液中的溶剂水发生反应,所以金属钠不能从硫酸亚铁溶液中置换出铁,④不符合题意;

⑤金属钠在反应中只能失去最外层的1个电子变为Na+,因此只有还原性,而没有氧化性,⑤不符合题意;

可见:上述说法正确的是①②,

故答案为:A。

【分析】①金属钠的密度比水小;

②钠着火时产生过氧化钠,因此不能用水或二氧化碳灭火;

③钠在自然界中只有化合态;

④钠不能将金属从盐溶液中置换出来;

⑤金属钠只具有只具有还原性。

17.【答案】C;BC;重金属污染;2Cl2+2Ca(OH)2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

【解析】【解答】解:①导致雾霾形成的主要污染物是pM2.5,能被肺吸收并进入血液,对人体危害很大,故选C;②易拉罐、玻璃瓶不能燃烧,所以不能采用焚烧处理,电池中的重金属能污染环境,所以不能随意丢弃电池;故答案为:BC;重金属污染;③氯气和石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙、水,该反应为2Cl2+2Ca(OH)2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为:2Cl2+2Ca(OH)2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;

【分析】①PM2.5”是指大气层中直径≥2.5μm的颗粒物,能被肺吸收并进入血液,对人体危害很大,是形成雾霾的主要污染物;②不能燃烧的垃圾,不能采用焚烧处理;③氯气和石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙、水;

18.【答案】(1)1:1

(2)3:2

(3)3:2;2:3

【解析】【解答】解:(1)同温同压下,气体的Vm相等,根据n= = 可知:气体的分子数之比等于气体的体积之比,则A容器和B容器的容积之比是1:1,

故答案为:1:1;(2)若两容器中所含原子总数相等,则根据分子组成可知,两容器中的分子数之比等于3:2,n= = 可知:气体的分子数之比等于气体的体积之比,为3:2,

故答案为:3:2;(3)若两容器的体积比为3:2,根据n= 可知O2和O3物质的量之比为3:2;

两个容器中气体质量之比为:3mol×32g/mol:2mol×48g/mol=1:1,根据ρ= 计算,密度之比= : =2:3,

故答案为:3:2;2:3.

【分析】(1)同温同压下,根据n= = 计算;(2)根据分子的组成判断气体物质的量的关系,根据n= 计算;(3)根据nn= 计算物质的量,根据m=nM计算质量,根据ρ= 计算密度.

19.【答案】(1)MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O;除去Cl2中的HCl;长颈漏斗中发生倒吸,液面上升

(2)D

(3)Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;溶液分层,上层为紫色溶液,下层为无色液体;Cl2>Br2>I2

【解析】【解答】解:(1)制备氯气选用的药品为固体二氧化锰和浓盐酸,加热反应的化学反应方程式为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O;反应过程中氯化氢和水蒸气是氯气中 的杂质,装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl;装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,发生堵塞时B中的,压强增大,长颈漏斗中发生倒吸,液面上升;故答案为:MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O;除去Cl2中的HCl;长颈漏斗中发生倒吸,液面上升;(2)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中ABC的Ⅱ中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条,所以选D;故答案为:D;(3)Cl2和NaBr反应生成Br2和NaCl故方程式为Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;打开活塞,将装置D中含溴单质的少量溶液加入焓碘化钾和苯的装置E中,溴单质和碘化钾反应生成碘单质,碘单质溶于苯呈紫红色,振荡.观察到的现象是:E中溶液分层,上层为紫色溶液,下层为无色液体;因为氧化剂的氧化性强于氧化产物,故Cl2>Br2>I2.故答案为:Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;溶液分层,上层为紫色溶液,下层为无色液体;Cl2>Br2>I2

【分析】(1)依据实验室制取氯气的试剂和反应产物书写化学方程式;反应生成物中含有杂质氯化氢、水蒸气;结合实验装置分析回答问题,装置中气体压强变化分析;(2)验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性;(3)根据氧化还原反应Cl2和NaBr生成Br2和NaCl;打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,生成的溴单质和碘化钾反应生成碘单质,碘单质溶解于苯中,振荡分层,苯层在上层;根据氧化剂的氧化性强于氧化产物.

20.【答案】(1)A;B

(2)250mL容量瓶、玻璃棒

(3)5.3g

(4)b

【解析】【解答】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶保存,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管、试剂瓶,配制240mL 0.2mol·L-1的Na2CO3溶液,应选择250mL容量瓶,用不到的仪器是锥形瓶和200mL容量瓶,

故答案为:AB;

(2)根据(1)的分析,若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的必须的仪器是250mL容量瓶、玻璃棒;

(3)应选择250mL容量瓶,配制250mL溶液,需要称量Na2CO3固体的质量是0.2mol·L-1×0.25L×106g/mol=5.3g;

(4)a.需要加水定容,所以容量瓶不干燥,对实验无影响,故不选a;

b.定容时俯视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小,所得溶液浓度偏高,

故答案为:b;

c.称量Na2CO3固体时物体和砝码放反了(1克以下用游码),称取碳酸钠质量偏小,所得溶液浓度偏低,故不选c;

d.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,所配溶液体积偏大,所得溶液浓度偏低,故不选d;

答案为b。

【分析】(1)根据配置固体溶质的一定物质的量浓度溶液的操作过程进行判断不需要的仪器;

(2)根据需要的主要仪器判断缺少250mL容量瓶和胶头滴管;

(3)实验室没有240mL容量瓶,所以要配制250mL溶液,据此计算需要碳酸钠的质量;

(4)根据分析溶质的物质的量和溶液的体积变化来确定误差即可。

21.【答案】(1)12.5 mol·L-1

(2)2.0;250

(3)BCAFED

(4)偏低;不变;偏高

(5)重新配制;重新配制;无需进行其他操作

【解析】【解答】(1)根据 可知浓盐酸的浓度是 =12.5 mol·L-1;

(2)实验室用密度为1.25 g·mL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240 mL 0.1 mol L-1的盐酸,由于实验室没有240mL的容量瓶,因此需要配制250mL溶液,则所需浓盐酸的体积为 ,需要容量瓶的规格是250mL;

(3)配制溶液时,第一步,用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,倒入烧杯中,再加入少量水(约30 mL), 用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀;第二步,将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中;第三步,用30 mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡;第四步,继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1~2 cm处;第五步,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切;第六步,将容量瓶盖紧,振荡,摇匀;最后,装瓶储存。故配制溶液的正确顺序是BCAFED;

(4)①用于稀释盐酸的烧杯未洗涤,使溶质的物质的量偏小,溶液体积不变,因此溶液的物质的量浓度偏低;

②容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶液的配制过程无影响,即溶质的物质的量浓度不变;

③定容时俯视观察液面,溶液的体积偏小,因此溶质的物质的量浓度偏高;

(5)①定容时加蒸馏水时超过了刻度,浓度偏低,因此必须重新配制溶液;

②向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出,溶质的物质的量偏小,因此所配的溶液的物质的量浓度偏低,必须重新配制;

③定容摇匀后发现液面下降,不会影响浓度,所以无需重新配制,即无需进行其他操作。

【分析】(1) 浓溶液的稀释前后溶质的物质的量是不变的;

(2)配制240mL溶液需要使用250mL的 容量瓶,且稀释前后溶质的物质的量是不变的;

(3)配制一定物质的量浓度溶液的步骤是:量取、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶;

(4)稀释浓硫酸时不洗涤烧杯会使溶质物质的量偏小,导致浓度偏低;

由于要进行定容操作,所以容量瓶中原有部分蒸馏水对浓度无影响;

定容时俯视液面会使溶液的体积偏小,这时配制的溶液浓度就会偏高;

(5)定容时蒸馏水超过刻度线以及转移时溶液不慎溅出都会使浓度偏小,必须重新配制;定容摇匀后发现液面下降对浓度无影响,无需进行多余操作。

22.【答案】(1)冷却

(2)16.7mL;B

(3)先向烧杯加入30mL(或适量)蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌

(4)偏小;无影响;偏小;偏大

【解析】【解答】解:(1)浓硫酸溶于水放热,溶解后需冷却;故答案为:冷却;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸的体积为V则,18mol L﹣1×V═100mL×3.0mol L﹣1,解得V=16.7mL,应选择25mL的量筒;

故答案为:16.7mL;B;(3)稀释浓硫酸应把浓硫酸慢慢注入水中,并不断搅拌,防止迸溅;

故答案为:先向烧杯加入30mL (或适量)蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌;(4)依据物质的量浓度定义C= 分析,凡是使物质的量n偏小或者使V偏大的操作都会使溶液的物质的量浓度偏小,反之,溶液的物质的量浓度偏大;

A.浓硫酸具有吸水性,所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,浓硫酸的浓度变稀,实际量取的浓硫酸中溶质硫酸的物质的量偏小,所配溶液的浓度偏小,

故答案为:偏小;

B.溶液配制需加水定容,容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,对所配溶液浓度无影响,故答案为:无影响;

C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤,少量硫酸沾在烧杯壁、玻璃棒上,移入容量瓶内硫酸的物质的量减少,所配溶液浓度偏小,故答案为:偏小;

D.定容时俯视刻度线,导致液面在刻度线以下,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏大,故答案为:偏大.

【分析】(1)浓硫酸溶于水放热,溶解后需冷却;(2)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,据此计算浓硫酸的体积依据“大而近”的原则选择合适的量筒;(3)依据定容的正确操作步方法解答;(4)依据物质的量浓度定义C= 分析,凡是使物质的量n偏小或者使V偏大的操作都会使溶液的物质的量浓度偏小,反之,溶液的物质的量浓度偏大