陕西省2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 陕西省2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-05 23:46:49 | ||

图片预览

文档简介

陕西省2023-2024学年高一上学期期中考试

历史试卷

考试范围:部编版教材第一~四单元 考试时间:100分钟 总分:100

一、单选题(共16小题,每小题3分,共计48分)

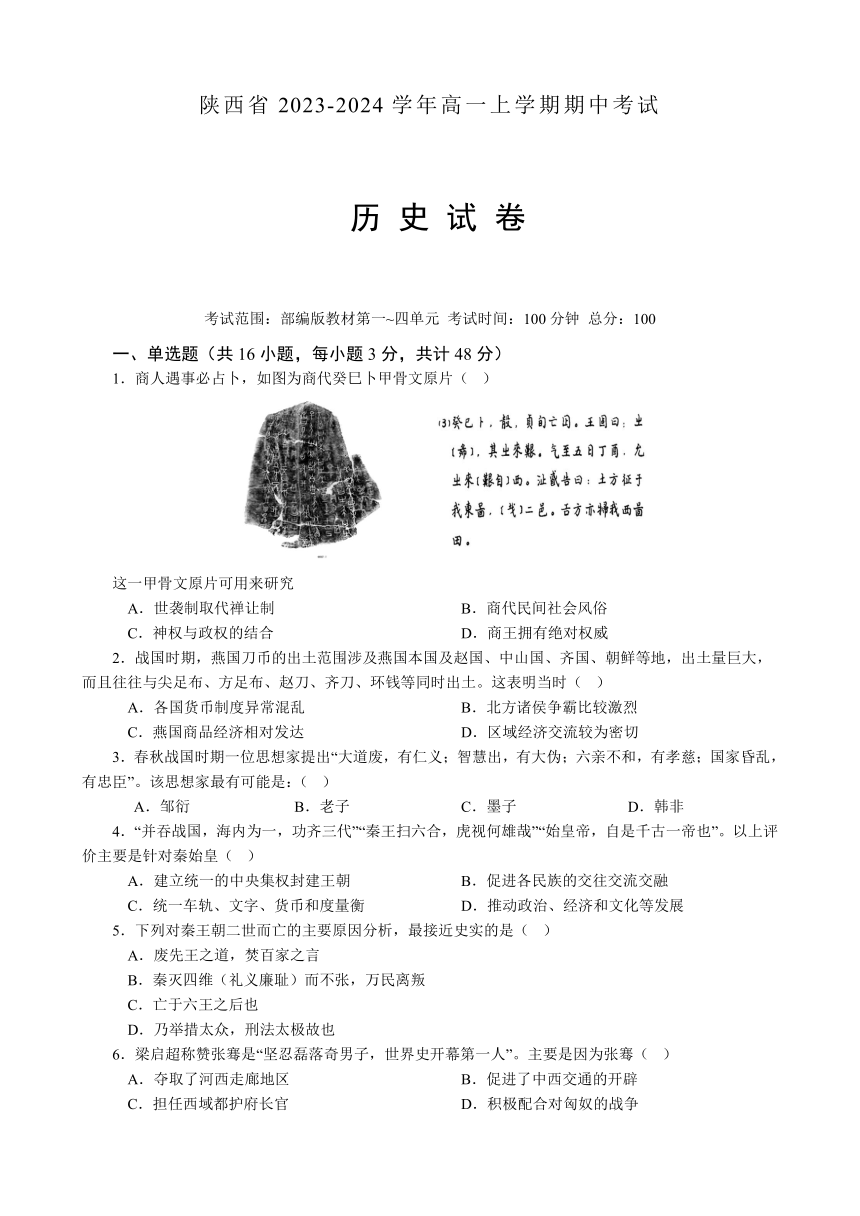

1.商人遇事必占卜,如图为商代癸巳卜甲骨文原片( )

这一甲骨文原片可用来研究

A.世袭制取代禅让制 B.商代民间社会风俗

C.神权与政权的结合 D.商王拥有绝对权威

2.战国时期,燕国刀币的出土范围涉及燕国本国及赵国、中山国、齐国、朝鲜等地,出土量巨大,而且往往与尖足布、方足布、赵刀、齐刀、环钱等同时出土。这表明当时( )

A.各国货币制度异常混乱 B.北方诸侯争霸比较激烈

C.燕国商品经济相对发达 D.区域经济交流较为密切

3.春秋战国时期一位思想家提出“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”。该思想家最有可能是:( )

A.邹衍 B.老子 C.墨子 D.韩非

4.“并吞战国,海内为一,功齐三代”“秦王扫六合,虎视何雄哉”“始皇帝,自是千古一帝也”。以上评价主要是针对秦始皇( )

A.建立统一的中央集权封建王朝 B.促进各民族的交往交流交融

C.统一车轨、文字、货币和度量衡 D.推动政治、经济和文化等发展

5.下列对秦王朝二世而亡的主要原因分析,最接近史实的是( )

A.废先王之道,焚百家之言

B.秦灭四维(礼义廉耻)而不张,万民离叛

C.亡于六王之后也

D.乃举措太众,刑法太极故也

6.梁启超称赞张骞是“坚忍磊落奇男子,世界史开幕第一人”。主要是因为张骞( )

A.夺取了河西走廊地区 B.促进了中西交通的开辟

C.担任西域都护府长官 D.积极配合对匈奴的战争

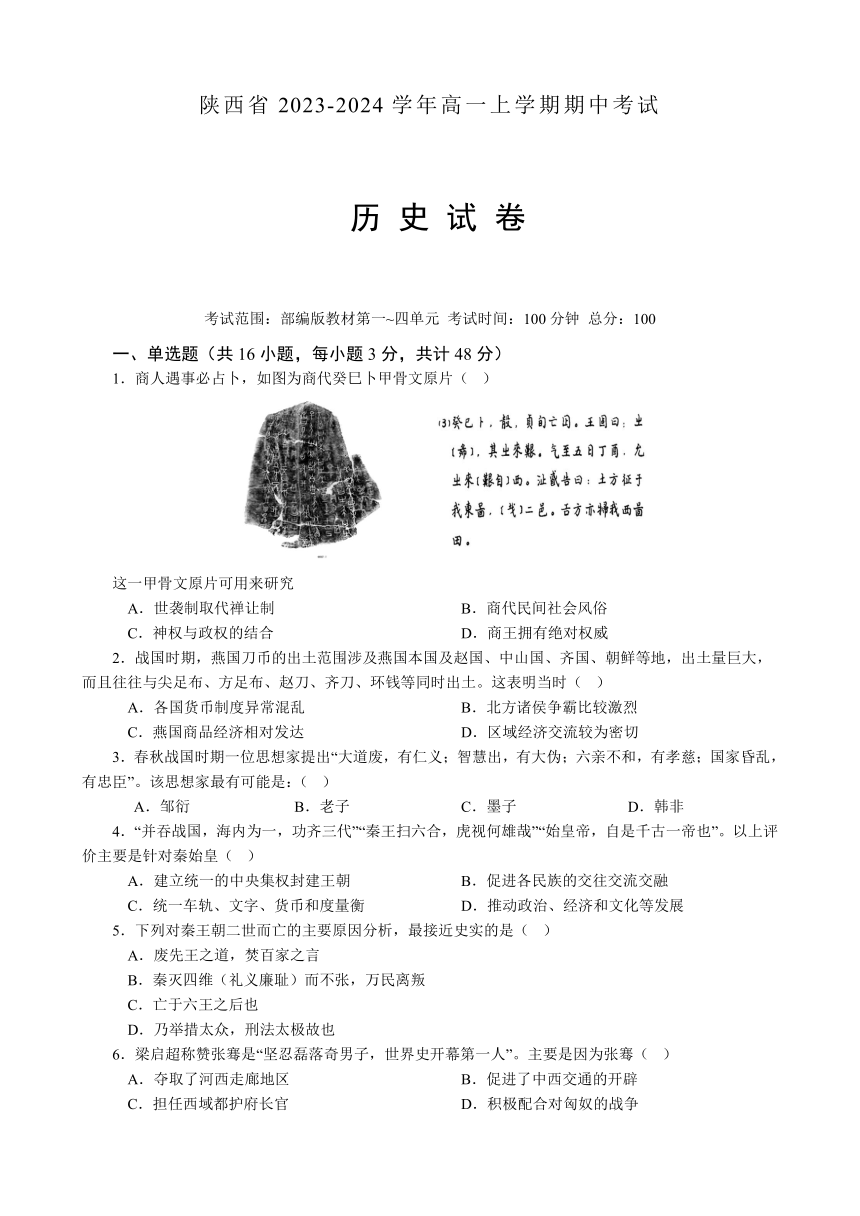

7.下图是某同学制作的魏晋南北朝时期的政权更迭示意图。其中序号所对应的朝代正确的是( )

A.东晋 B.西晋 C.前秦 D.隋朝

8.小明将“贞观之治”“开元盛世”“科举制”“曲辕犁”“安西都护府”“诗仙画圣”整合在一个学习单元的笔记中,他学习的单元主题应是( )

A.民族交融与社会变革 B.中华文明的起源与更迭

C.制度创新与文化繁荣 D.繁荣与开放的封建盛世

9.唐代两税法将预算收入总定额以及上供、留使、留州的预算收支定额加以确定,建立起预算定额管理制度;此外,两税三分法基于地方支出标准对地方官俸和军费都有具体法令规定。这些规定( )

A.体现了“量出为入”原则 B.有利于提高征税效率

C.加剧了藩镇割据局面 D.旨在限制地方的财权

10.南朝时期,江南各地绢布价格日见低落。宋永初年间(420-422年)“官布一匹,直钱一千”;元嘉时期(424—453年)“物价转贱,私货则束直六千(十匹为一束),官受则匹准五百”;齐永明二年(484年)布的价格,“入官好布,匹堪百余”。这一现象可用来研究,南朝江南地区( )

A.纺织业的发展 B.政治局势动荡不安

C.通货膨胀严重 D.长途贩运贸易发展

11.宋朝庆历新政、宋神宗任用王安石变法,都是要改变北宋积贫积弱局面。两次变法均以失败告终,主要原因是( )

A.触动大地主和大官僚利益 B.新法用人不当并危害百姓

C.推动变法进行的皇帝去世 D.地方官僚不执行新法政令

12.元朝时,很多蒙古人迁入中原,同汉族杂居相处。来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐形成我国回族的前身——回回。上述材料反映了( )

A.元朝推行了“四等人制度” B.元朝民族交融进一步加强

C.元朝华夏认同的观念出现 D.阶级矛盾比民族矛盾尖锐

13.辽朝分置南、北面官,金朝保持了管理女真民族的“猛安谋克制”,元朝在西南、华南等少数民族地区实行土司(当地少数民族首领充任并世袭官职)制度。从中国政治制度的创设角度来看,这体现的共同特点是( )

A.分而治之 B.民族分离 C.因俗而治 D.军民合一

14.元朝为控制地方设立行省。不过明朝建立后,明太祖却在1376年废行省,设三司代替行省。明太祖此举旨在

A.加强中央集权 B.强化君主专制 C.提高行政效率 D.完善地方机构

15.清代前期,湖南湘乡县农民“收早稻后,又种迟薯,山农以此充食,岁居大半”;四川资阳县农民“多种薯以为食,省谷出粜”;在台湾,“人皆食地瓜,大米之产,全为贩运,以资财用。”出现这一现象表明当时( )

A.高产农作物推广提高了粮食总量 B.农产品商品化有所增强

C.农民经营各种副业提高家庭收入 D.红薯已成主要的农作物

16.1793年,英国使团带来天体仪、座钟、毛瑟枪、军舰模型、城市写生画等物品给乾隆帝祝寿,清朝回赠了丝绸锦缎、玉器、瓷器、茶叶、工艺品等3000多件礼品。由此可知( )

A.英国的综合国力远超中国 B.工业革命的完成推动英使访华

C.清朝处于农耕文明的顶峰 D.中英两国的文明分野端倪已现

二、材料分析题(共4道小题,共计52分)

17.阅读材料.完成下列要求。(7分)

原始社会晚期的考古发掘中,甘肃大地湾群落以一个长方形主室为中心,两侧备有一侧室,左右对称,整个建筑坐北朝南,无论是面积、质量还是结构都首屈一指。在这一时期的姜寨等遗址中,除作为群落中心的准都邑有墙垣或其他防御性设施外,其他聚落已没有了这些设施,在这些聚落中,还发现了相对独立的军事将领和巫觋人员。此外。在良渚文化区的大型墓中,有精致的玉铖等高级殉葬品,中型墓中玉域的制作工艺与形制与之相比略逊一筹。在此时的大汶口墓地中,石钺、玉铖与作为贯通天地神人法器的骨牙雕筒同时出土,说明这一神权与政权结合的传统至夏、商、周三代依然如故。

——摘编自马新《群落与中国早期国家的形成》

(1)根据材料并结合所学知识,以原始社会晚期的考古发掘为依据,概述这一时期早期国家和文明的特征。(3分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国早期国家和文明出现的根本原因。(4分)

18.(16分)阅读有关秦汉制

度和国家治理的相关材料,回答问题。

材料一:以“封建”与“郡县”为历史性标识的两种政治体制,其间的重大区别,今人据以判断的视域自然要比古人宽阔得多。萧公权先生在《中国政治思想史》中概括为两项,言简意赅:“秦灭六国为吾国政治史上空前之巨变。政制则由分割之封建而归于统一之郡县,政体则由贵族之分权而改为君主之专制。”第二项之中,实还包含另一要项,即赵翼在《廿二史记》借“汉初布衣将相之局”所申述的由“世侯世卿”,改为中央政府任免的“流官制”。

——摘编自王家范《重评明末“封建与郡县之辨”》

材料二:公元前222年,秦向百越进军。取得决定性胜利之后,秦朝将50万罪犯谪庶到这里开垦土地,与越人杂处。秦政府又在这里修筑城、关、道路。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

材料三:分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。……一法度衡石丈尺。

——《史记秦始皇本纪》

材料四:

里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏)

材料五:中国治边思想大体形成于秦汉,发展并延续至清代。汉王朝在开疆拓土的过程中,成功采取了一系列行之有效的边疆政策,促进了疆域的巩固和发展,增强了国家的凝聚力。汉王朝对匈奴采取了优待和赏赐匈奴降众的政策,尊重他们的政治地位,保护他们的经济利益,使匈奴纷至沓来。尊重西域各国制度习俗,得到诸国拥护。扶植和发展边疆的农业,缩小了经济差距。推进文化交流,汉王朝在边疆地区实行的鼓励文化发展、文化交流的政策,丰富了中国文化内容,促进了中华民族文化共同提高。

根据材料一并结合所学,指出秦朝重要的政治制度,并根据材料概括其主要特点。(5分)

根据材料二,概括秦在岭南的统治举措。(3分)

分别指出材料三和材料四的史料类型。(2分)

根据材料五结合所学,概括汉代边疆政策的主要内容,并简析我国古代边疆治理的积极作用。(6分)

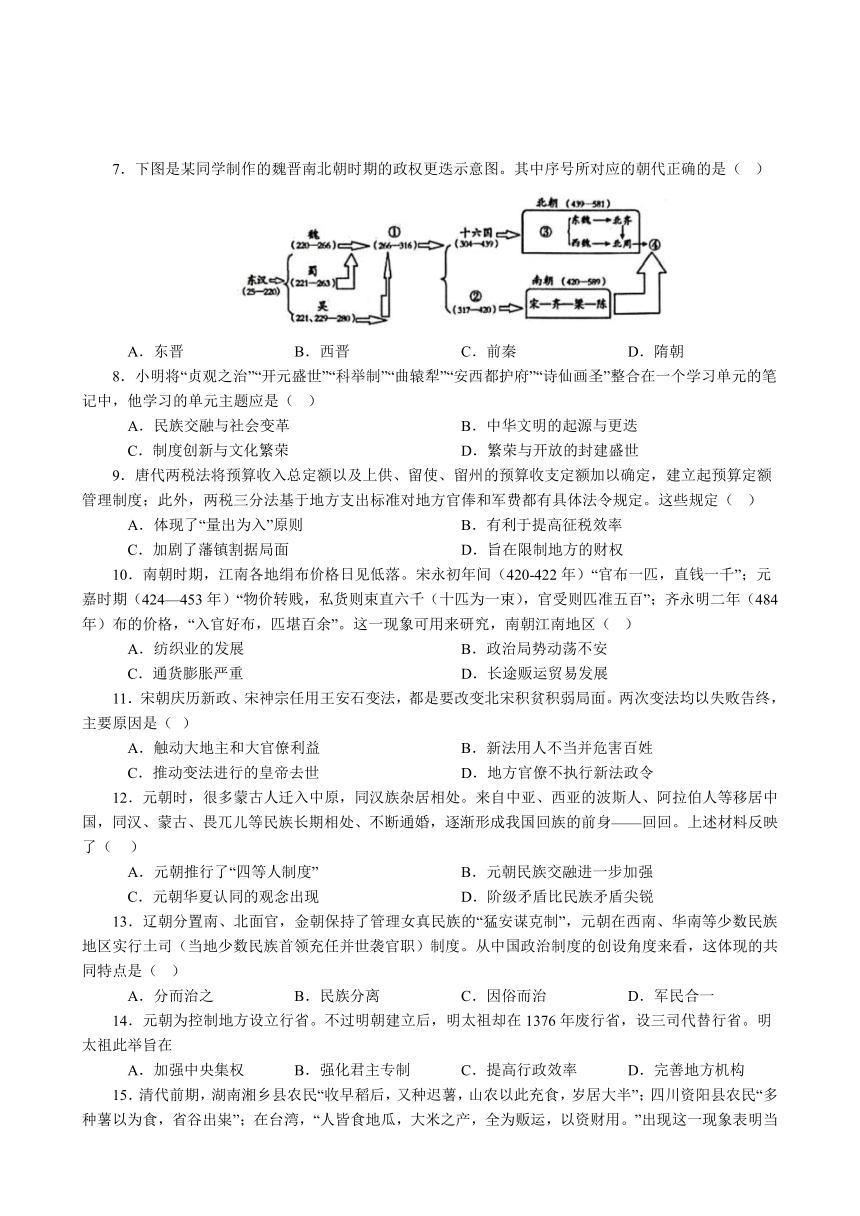

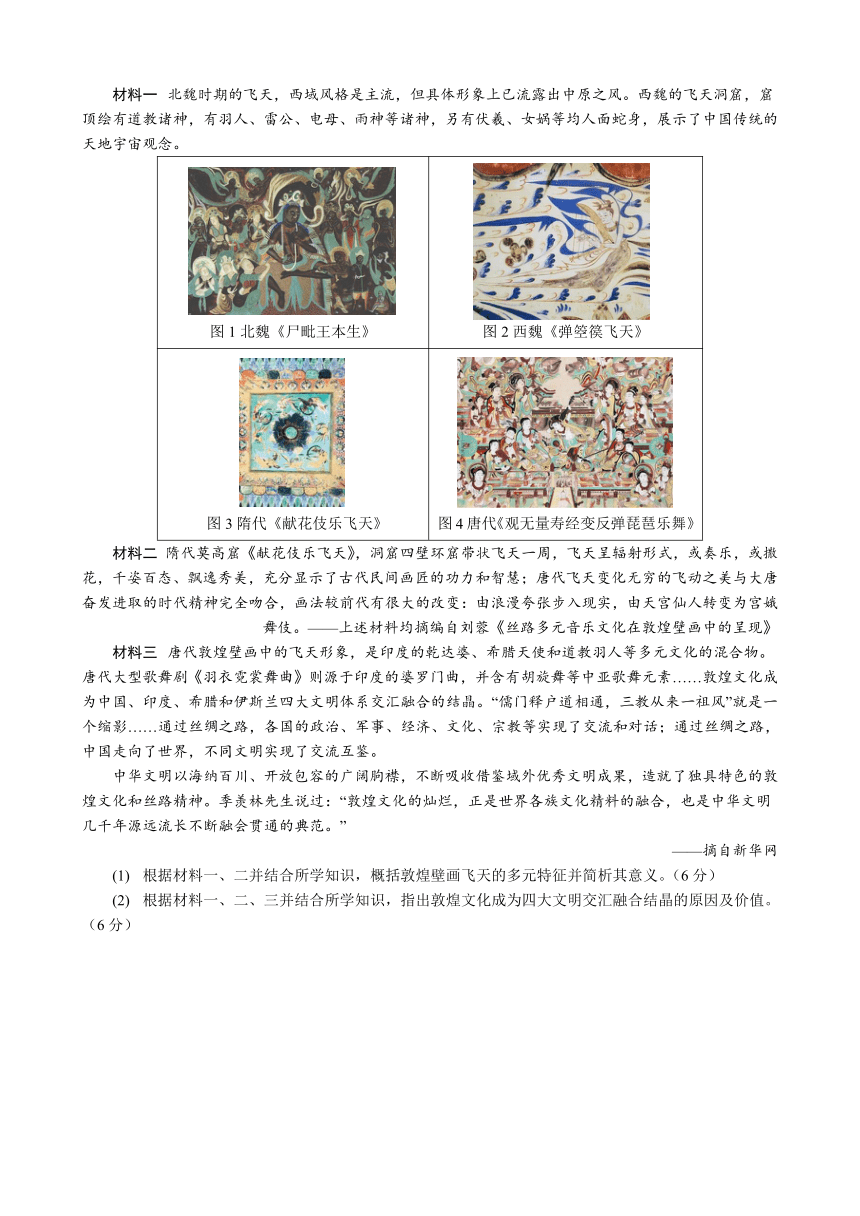

19.(12分)“飞天”是佛教中一种想象的飞神,纵观敦煌壁画中历代飞天形象的演变,可以从一个层面了解古代多元文化的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 北魏时期的飞天,西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风。西魏的飞天洞窟,窟顶绘有道教诸神,有羽人、雷公、电母、雨神等诸神,另有伏羲、女娲等均人面蛇身,展示了中国传统的天地宇宙观念。

图1北魏《尸毗王本生》 图2西魏《弹箜篌飞天》

图3隋代《献花伎乐飞天》 图4唐代《观无量寿经变反弹琵琶乐舞》

材料二 隋代莫高窟《献花伎乐飞天》,洞窟四壁环窟带状飞天一周,飞天呈辐射形式,或奏乐,或撒花,千姿百态、飘逸秀美,充分显示了古代民间画匠的功力和智慧;唐代飞天变化无穷的飞动之美与大唐奋发进取的时代精神完全吻合,画法较前代有很大的改变:由浪漫夸张步入现实,由天宫仙人转变为宫娥舞伎。——上述材料均摘编自刘蓉《丝路多元音乐文化在敦煌壁画中的呈现》

材料三 唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素……敦煌文化成为中国、印度、希腊和伊斯兰四大文明体系交汇融合的结晶。“儒门释户道相通,三教从来一祖风”就是一个缩影……通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴。

中华文明以海纳百川、开放包容的广阔朐襟,不断吸收借鉴域外优秀文明成果,造就了独具特色的敦煌文化和丝路精神。季羡林先生说过:“敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精料的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。”

——摘自新华网

根据材料一、二并结合所学知识,概括敦煌壁画飞天的多元特征并简析其意义。(6分)

根据材料一、二、三并结合所学知识,指出敦煌文化成为四大文明交汇融合结晶的原因及价值。(6分)

20.(17分)落日余晖·变与不变。

经济的变与不变

材料一 明朝中期常熟一位地主谭晓,用低价购买了大片空闲的低洼沼泽地,雇用贫苦乡民加以治理。部分土地被改造为良田,收成大增。所凿水池养鱼,池上筑舍养猪,其余空地种植不同的果木蔬菜,顺带捕捉鸟类和昆虫,此类副产品运到市场,销售所得“视田之入复三倍”。由此,谭晓成功致富。类似现象,从明中期起逐渐多见。

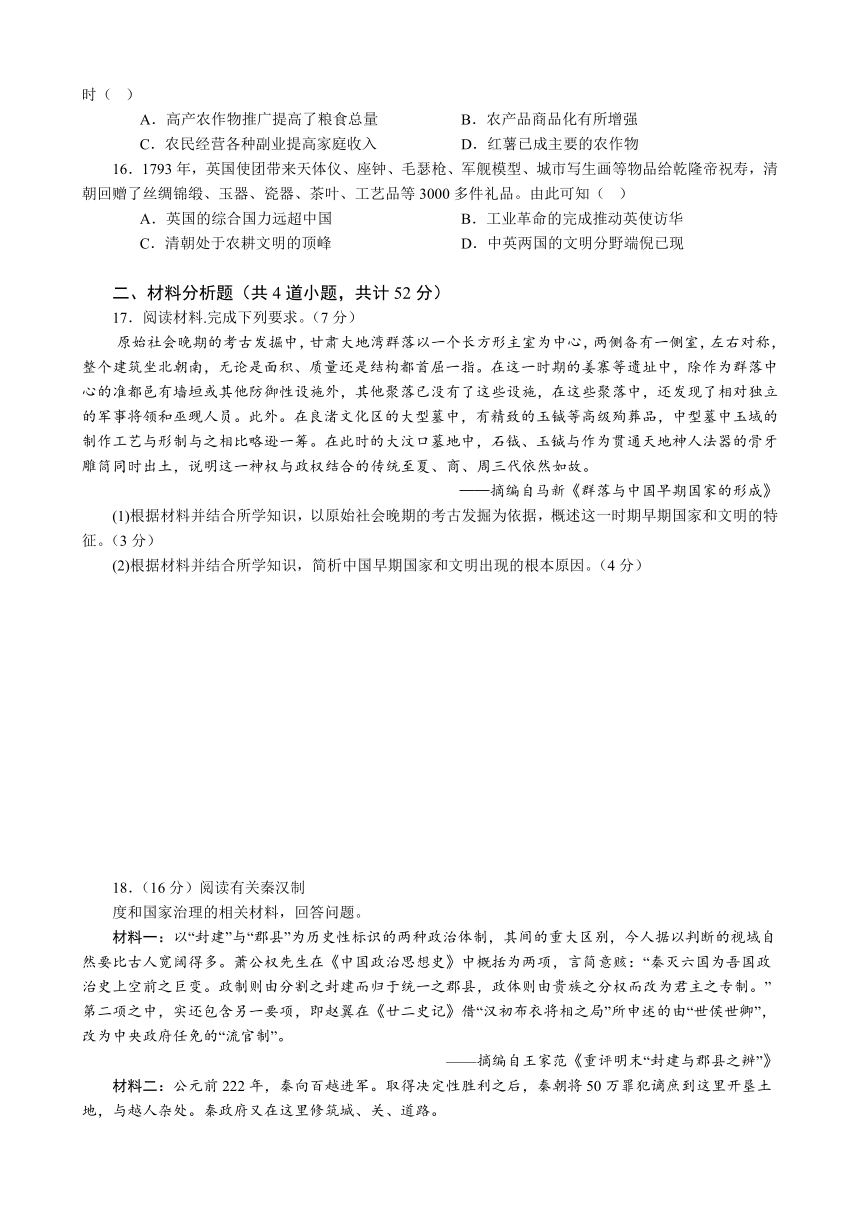

材料二 右图为《耕织图·耙耨》部分,《耕织图》是康熙帝命人在南宋同名图画基础上改绘而成的,描绘了江南地区农业生产的场景。

思想界的“清流”

材料三 求诸心而得,虽其言之非出于孔子,亦不敢以为非也;求诸心而不得,虽其言之出于孔子者,亦不敢以为是也。

——王阳明

人但率性而为,勿以过高视圣人之可为也。尧舜与途人一(即“同”),圣人与凡人一。

——李贽

天下之治乱,不在一姓之兴亡……天下之大非一人之所能治,而分治之以群工。

——黄宗羲

材料四 这一时期多方面的发展并没有突破传统政治体制、社会结构以及儒家思想体系的构架……与同一时期西方国家开始由传统农业社会向现代工业社会的飞跃相比,中国前进的脚步显得迟滞而迂缓。

——张岂之《中国历史·元明清卷》

根据材料一、二并结合所学知识,分析明清时期农业领域的变与不变。(6分)

根据材料三并结合所学知识,指出当时思想界出现的倾向,并简单评价王阳明的观点。(6分)

(3)根据材料一至材料四并结合所学知识,你认为把明清时期出现的新现象称为“落日余晖”是否恰当,并说明理由。(5分)

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单选题,据题干可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是商朝。根据甲骨文原片,商王在出征前占卜,而占卜体现的是神权色彩,因此商王占卜可用来研究神权和政权的结合,C项正确。世袭制取代禅让制是夏启继位,排除A项;材料和民间社会风俗无关,排除B项;材料不仅体现商王权威,还有神权色彩,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据设问可知,这是本质类题目,时空是战国时期。根据材料“战国时期,燕国刀币的出土范围涉及燕国本国及赵国、中山国、齐国、朝鲜等地,出土量巨大,而且往往与尖足布、方足布、赵刀、齐刀、环钱等同时出土。”可知,战国时期,燕国的刀币流通范围比较广泛,不同区域刀币的出土数量巨大,这说明当时区域间的经济贸易往来比较密切,D项正确;材料并不是强调各国的货币制度状况,与题干主旨不符,排除A项;材料体现不出战国时期北方诸侯争霸比较激烈的信息,与题干信息无关,排除B项;材料未涉及燕国经济与其他诸侯国经济的对比信息,无法得出燕国商品经济相对发达的结论,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。材料“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”的意思是大道被废弃了,才提倡仁义;智谋机巧出现了,才会产生狡诈虚伪;六亲不和了,才提倡孝慈;国家动荡不安了,才出现忠臣;这是道家的辩证法思想,认为事物之间都是可以相互转化的,因此思想家应该是老子,B项正确;邹衍是战国末期阴阳家代表人物,提出“五行生胜”理论,排除A项;墨子主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,排除C项;韩非子是法家代表人物,主张法治观、发展观、集权观等,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据材料“‘并吞战国,海内为一,功齐三代’‘秦王扫六合,虎视何雄哉’”,可知,材料中的评价是针对秦始皇建立统一的中央集权封建王朝。结合所学可知,秦王嬴政灭六国,实现了国家统一,建立起统一的中央集权的封建王朝,成为第一个统一多民族封建国家的帝王,A项正确;“促进各民族的交往交流交融”是秦统一的影响,与材料主旨不符,排除B项;“统一车轨、文字、货币和度量衡”是秦始皇统一全国后推行的巩固统一的措施,排除C项;“推动政治、经济和文化等发展”是秦统一的影响,与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是秦朝时期。秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木。焚书坑儒,禁锢人们的思想;沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建陵墓;其刑法极其严酷。秦二世的统治更加残暴。秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡。古人对秦朝短期而亡的原因分析,最接近事实的是“乃举措暴而用刑太极故也”,D项正确;AC是秦始皇暴政的表现,排除AC项;B项强调不宣扬礼义廉耻,排除B项。故选D项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:汉朝(中国)。张骞出使西域,开辟了中西交通的“丝绸之路”,促进了中原与西域的政治、经济、文化联系,因此被称为世界史开幕第一人,B项正确;夺取河西走廊等地区的是卫青、霍去病出击匈奴,排除A项;公元前60年,西汉在乌垒城设置西域都护府管理西域军政,发生在张骞通西域之后,排除C项;联合西域夹攻匈奴是张骞第一次出使西域的目的,事实上大月氏在内的西域诸国并没有与西汉夹攻匈奴,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:魏晋至隋朝时期的中国。结合所学知识可知,隋朝结束了魏晋时期割据混战的局面,实现了国家大一统,D项正确;西晋结束了三国混战的局面,排除A项;西晋灭亡后,东晋在南方建立政权,排除B项;东晋灭亡后,南方进入南朝时期,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:唐代(中国)。据本题材料“贞观之治”“开元盛世”“科举制”“曲辕犁”“安西都护府”“诗仙画圣”,并结合所学知识可知,材料主要反映了隋唐时期重要的政治、经济和文化领域的成就,隋唐时期的时代特征即繁荣与开放,材料反映了唐代开放、繁荣的封建盛世,D项正确;各政权分立与民族交融是魏晋南北朝时期,国家产生与社会变革为先秦时期,排除A项;中华文明的起源是史前时代,与材料时间不符,排除B项;“曲辕犁”、“安西都护府”等信息无法得出唐代文化繁荣的结论,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料,唐代两税法建立起预算定额管理制度,其基于地方支出标准对地方官俸和军费都有具体法令规定,说明其根据支出确定地方预算收入总定额,这在一定程度上体现了“量出为入”原则,A项正确;题干主要是说明两税法收税的原则,不能说明其有利于提高征税效率,排除B项;安史之乱后加剧了藩镇割据局面,排除C项;两税法是为了缓解财政危机,并非限制地方的财权,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:南朝时期(中国)。根据材料并结合所学知识可知,南北朝时期,南方社会相对稳定,北方人口南迁带去了较为先进的生产技术,江南地区的纺织业得以发展,所以绢布价格下降,A项正确;南朝时期,江南地区政局相对稳定,排除B项;通货膨胀会导致物价上涨而非下降,排除C项;长途贩运贸易在明清时期得到迅速发展,排除D项。故选A项。

11.A

【详解】根据材料“宋朝庆历新政、宋神宗任用王安石变法,都是要改变北宋积贫积弱局面。两次变法均以失败告终”和所学可知,北宋时期,为解决财政危机和边疆危机,范仲淹和王安石先后进行变法,但因为变法内容触动大地主和大官僚的既得利益,引发抵制,最终均以失败告终,A项正确;新法用人不当并危害百姓是其中的原因之一,但不是主要原因,排除B项;根据所学知识,宋神宗后期对变法的支持已经出现动摇,致使变法最终失败,而非皇帝去世致使变法失败,排除C项;地方官僚不执行新法政令是其中原因之一,但不是主要原因,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝中国。根据材料可知,元朝时回回形成,各民族乃至外国人共同形成回回,体现了民族交融的加强,B项正确;“四等人制度”是民族压迫政策,且材料信息与此无关,排除A项;华夏认同出现于春秋战国,排除C项;材料体现的是民族交融,并非矛盾,且阶级矛盾看不出来,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:辽朝中国。根据材料“南、北面官”“猛安谋克制”“土司(当地少数民族首领充任并世袭官职)制度”可知,南、北面官制下,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务,而金朝“猛安谋克”是女真民族的管理系统,元朝土司制度下由少数民族首领参与地方管理,体现了辽朝、金朝、元朝都保留了一些民族特色,反映了因俗而治,C项正确;南北面官制体现了一定的分而治之,其他并未体现,排除A项;民族分离说法错误,排除B项;军民合一体现了猛安谋克的特点,与辽朝和元朝关系不大, 排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据材料“明太祖却在1376年废行省,设三司代替行省”并结合所学知识分析可知,废行省,设三司,是管理中央和地方的关系,是加强中央集权的措施,A项正确;材料体现的是是加强中央集权的措施,不是强化君主专制,排除B项;根据所学知识可知,提高行政效率并非明太祖此举的目的,排除C项;完善地方机构是在原有机构基础上进行完善,而设三司是取代行省,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。据材料“收早稻后,又种迟薯”“多种薯以为食”“大米之产,全为贩运,以资财用”,可知,清代前期,湖南、四川、台湾等地种植大米以获取财用,种植番薯,来充食,说明农产品商品化趋势有所加强,B项正确;材料没有涉及粮食总产量的提高,排除A项;农民经营“各种副业”不符合甘薯的种植,排除C项;据所学知识可知,清朝时期中国主要的农作物是玉米、小麦和水稻,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是1793年(中英)。据材料可知,1793年,中英外交交往中,英国带给清政府的礼物是近代科技产品,而中国依然按照传统的朝贡体系来处理中英关系,回馈的礼品主要是农产品和手工业品,这充分体现出农业文明和工业文明的差异,D项正确;材料信息不涉及中英两国经济比较,无法得出两国国力大小的认识,排除A项;题干涉及时间是1793年,显然当时英国还未完成工业革命,排除B项;18世纪末,代表世界发展趋势的是资本主义,材料信息无法得出清朝处于农耕文明的顶峰,排除C项。故选D项。

17.(1)特征:出现最高权力所有者;出现宏伟建筑和防御工事;群落实现初步统一;相对独立的职官设置;神权与政权的结合;出现集权趋势。(4分,答出两点即可)

(2)根本原因:社会生产力水平的发展。(3分)

【详解】(1)本题为背景类材料题。时空范围为新石器时代(中国)。因素:根据材料“这一时期在陶寺遗址(属龙山文化)中发掘的宫殿区、仓储区、祭祀区、手工业作坊区等都被权力阶层所独有。”可知,权力阶层的出现;根据材料“陶寺遗址早期和中期的墓葬都形成了金字塔式的等级结构.且存在着多个层次等级”可知,等级结构的形成;根据材料“陶寺遗址中还发现了许多乱葬篡,死者或被弃于灰坑,或被作为人牲用来祭祀.或被夯筑于城墙中,有的甚至是多人从葬”可知,阶级矛盾的激化;根据材料“围绕陶寺遗址分布的14处遗址中,陶寺聚落在该聚落群中有着唯我独尊的地位。是绝对的中心聚落”可知,中心聚落的出现。

(2)本题为特点类材料题。时空范围为原始社会晚期(中国)。特征:根据材料“围绕陶寺遗址分布的14处遗址中,陶寺聚落在该聚落群中有着唯我独尊的地位。是绝对的中心聚落。”可知,出现最高权力所有者;根据材料“在陶寺遗址的墓葬中,既有规模宏大、地位凸显的宫殿夯土建筑”“在这一时期的姜寨等遗址中,除作为群落中心的准都邑有墙垣或其他防御性设施外,其他聚落已没有了这些设施”可知,出现宏伟建筑和防御工事;根据材料“围绕陶寺遗址分布的14处遗址中,陶寺聚落在该聚落群中有着唯我独尊的地位。是绝对的中心聚落。”可知,群落实现初步统一;根据材料“在这些聚落中,还发现了相对独立的军事将领和巫觋人员”可知,相对独立的职官设置;根据材料“在此时的大汶口墓地中,石钺、玉铖与作为贯通天地神人法器的骨牙雕筒同时出土,说明这一神权与政权结合的传统至夏、商、周三代依然如故。”可知,神权与政权的结合、出现集权趋势。

(3)本题为背景类材料题。时空范围为原始社会时期(中国)。根本原因:根据所学知识可知,中国早期国家和文明出现的根本原因是社会生产力水平的发展。

18.(1)制度:郡县制。特点:中央垂直管理地方; 郡县长官由皇帝直接任免。(5分)

(2)开发土地、迁徙民众、修筑城关、开辟交通道路。(4分)

(3)材料三是文献史料;材料四是实物史料。(2分)

(4)内容:对匈奴采取优待和赏赐等政策;尊重边疆少数民族的制度、习俗等;扶植农业经济发展;鼓励文化发展和交流。(4分)

作用:增强了民族凝聚力;维护了边疆稳定;促进了边疆地区开发;密切了民族关系;有利于统一多民族国家的巩固和发展。(4分)

【详解】(1)本题是特点类、列举类材料分析题。时空是:秦朝(中国)。制度,据材料一“政制则由分割之封建而归于统一之郡县,政体则由贵族之分权而改为君主之专制”可知,郡县制。特点;据所学知识可知,在郡县制下,郡县长官由皇帝直接任免,是一种中央垂直管理地方的制度。

(2)本题是特点类、列举类材料分析题。时空是:秦朝(中国)。据材料二“秦朝将50万罪犯谪庶到这里开垦土地,与越人杂处。秦政府又在这里修筑城、关、道路”可知,开发土地、迁徙民众、修筑城关、开辟交通道路。

(3)本题是特点类、列举类材料分析题。时空是:秦朝(中国)。据材料及所学知识可知,材料三选自《识记》,是一种文献记载,属于文献史料;材料四为考古发现的实物,属于实物史料。

(4)本题是特点类、影响类、列举类材料分析题。时空是:汉代(中国)。内容:据材料五“。汉王朝对匈奴采取了优待和赏赐匈奴降众的政策”可知,对匈奴采取优待和赏赐等政策;据材料五“尊重他们的政治地位,保护他们的经济利益,使匈奴纷至沓来”可知,尊重边疆少数民族的制度、习俗等;据材料五“扶植和发展边疆的农业,缩小了经济差距。推进文化交流,汉王朝在边疆地区实行的鼓励文化发展、文化交流的政策”可知,扶植农业经济发展,鼓励文化发展和交流。

19.(1)多元特征:西域文化与中原文化相融;佛、道、儒家文化相融;宗教文化与世俗生活相融(3点,答出2点给4分)

意义:多元特征的出现,是丝绸之路畅通、佛教文化传入,民族交流的结果;体现了古代艺术家们的智慧和劳动人民对美好生活的追求;丰富和发展了中华文明,有利于增强民族自信和文化认同;展现了世界文化的艺术成就,是闻名世界的艺术宝库。(4点,答出2点给4分)

(2)原因:长期世界多元文化的汇集和交融;中国长期发达科技文化的吸引力;丝绸之路畅通;唐朝时期政治稳定,经济繁荣,国力强大;唐朝开明开放的政策。(3点,答出2点给4分)

价值:史学研究价值;文化艺术价值;时代价值(交流、包容、互鉴);经济(旅游)价值;文学价值。(任意4点,答出2点给2分)

【详解】(1)本题是特点类和影响类材料分析题,时空是古代(中国)。第一小问特征,据材料一“西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风”和所学知识可知,西域文化与中原文化相融;根据材料一“窟顶绘有道教诸神,有羽人、雷公、电母、雨神等诸神,另有伏羲、女娲等均人面蛇身,展示了中国传统的天地宇宙观念”和所学知识可知,佛、道、儒家文化相融;根据材料二“充分显示了古代民间画匠的功力和智慧……由浪漫夸张步入现实,由天宫仙人转变为宫娥舞伎”和所学知识可知,宗教文化与世俗生活相融。第二小问意义,据材料一“北魏时期的飞天,西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风”和所学可得出,多元特征的出现,是丝绸之路畅通、佛教文化传入,民族交流的结果;据材料二“隋代莫高窟《献花伎乐飞天》,洞窟四壁环窟带状飞天一周,飞天呈辐射形式,或奏乐,或撒花,千姿百态、飘逸秀美,充分显示了古代民间画匠的功力和智慧”和所学可得出,体现了古代艺术家们的智慧和劳动人民对美好生活的追求;据材料一“展示了中国传统的天地宇宙观念”、材料二“唐代飞天变化无穷的飞动之美与大唐奋发进取的时代精神完全吻合”和所学可得出,丰富和发展了中华文明,有利于增强民族自信和文化认同;据所学可得出,展现了世界文化的艺术成就,是闻名世界的艺术宝库。

(2)本题是特点类和影响类材料分析题,时空是古代(中国)。第一小问原因,据材料一“北魏时期的飞天,西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风”、材料二“丝路多元音乐文化在敦煌壁画中的呈现”、材料三“是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化的混合物……”可得出,长期世界多元文化的汇集和交融;据所学可得出,中国长期发达科技文化的吸引力;据材料三“通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴”可得出,丝绸之路畅通;据材料三“唐代”的时间信息和所学可知,唐朝政治稳定,经济繁荣,国力强大;据材料三“中华文明以海纳百川、开放包容的广阔朐襟”和所学可知,唐朝开明开放的政策。第二小问价值,敦煌不同时代的壁画,对于研究古代民族交融、中外文化交流、社会发展状况及时代变迁具有史学研究价值;根据材料可知,敦煌壁画中飞天形象的演变、多样乐器的使用等,强调了音乐性和舞蹈性,营造出姿态优雅、满壁风动的艺术特点,为我们研究古代音乐、舞蹈、绘画等艺术提供了不可多得的第一手资料,敦煌文化具有文化艺术价值;据材料三“通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴”可知,敦煌文化具有时代价值(交流、包容、互鉴);据材料三“造就了独具特色的敦煌文化和丝路精神”可知,敦煌文化具有经济(旅游)价值;据所学可知,敦煌文化还具有文学价值。

20.(1)变:出现经营性地主;采取雇佣劳动;经营方式多样;追求经济效益,与市场关系密切。

不变:自给自足的小农经济仍占主导地位。(答出变与不变得4分)

(2)倾向:对封建君主专制制度进行激烈的批判,认为君主专制是“天下之大害”;提倡“法治”,反对“人治”;反对重农抑商,提出“工商皆本”的主张。(3分)

评价:王阳明认为,学习贵在掌握它的核心思想,在心里寻求、揣摩并否定它,即使这些知识出自孔子之口,也不敢把它当成对的。 何况他的学识更比不上孔子。体现了王阳明“致良知”、“知行合一”的思想。

王阳明倡导以德治国,提出了人性本善的观点,推崇普及教育,批判迷信与守旧教条,并注重身体与心灵的健康,这些都对中国思想文化产生了深远影响,使得他在中国历史的文化传统中地位显赫。(3分)

(3)恰当。

理由:经济上,中国虽然封建经济发展,但建立在封建自然经济基础上,资本主义萌芽发展缓慢。而西方资本主义经济迅速发展,最终爆发在工业革命。政治上,中国虽然政治相对稳定,但建立在封建君主专制基础上。西方则通过资产阶级革命或改革,逐渐建立起资产阶级代议制的民主政治。文化上,中国虽然封建文化繁荣,但理学主导、八股取士和文字狱,形成思想文化专制,阻碍了科技文化的进步。西方则张扬着理性、科学、民主的人文主义思想发展传播。外交:中国虽然维护了国家主权,捍卫了国家统一,但推行闭关锁国政策。西方则积极进行殖民扩张,对外争夺原料产地和商品销售市场。(1+6分)

【详解】(1)本题是对比类材料分析题。时空是:明清时期(中国)。

变:根据材料“明朝中期常熟一位地主谭晓,用低价购买了大片空闲的低洼沼泽地,雇用贫苦乡民加以治理。”可知,出现经营性地主,采取雇佣劳动;根据材料“所凿水池养鱼,池上筑舍养猪,其余空地种植不同的果木蔬菜,顺带捕捉鸟类和昆虫”可知,经营方式多样;根据材料“此类副产品运到市场,销售所得‘视田之入复三倍’。”可知,追求经济效益,与市场关系密切。

不变:根据材料“《耕织图》是康熙帝命人在南宋同名图画基础上改绘而成的,描绘了江南地区农业生产的场景。”结合所学知识可知,自给自足的小农经济仍占主导地位。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是:明清时期(中国)。

倾向:根据材料“人但率性而为,勿以过高视圣人之可为也。尧舜与途人一,圣人与凡人一。”可知,对封建君主专制制度进行激烈的批判,认为君主专制是“天下之大害”;根据材料“天下之治乱,不在一姓之兴亡……天下之大非一人之所能治,而分治之以群工。”可知,提倡“法治”,反对“人治”;结合所学知识可知,反对重农抑商,提出“工商皆本”的主张。

评价:根据材料“求诸心而得,虽其言之非出于孔子,亦不敢以为非也;求诸心而不得,虽其言之出于孔子者,亦不敢以为是也。”可知,王阳明认为,学习贵在掌握它的核心思想,在心里寻求、揣摩并否定它,即使这些知识出自孔子之口,也不敢把它当成对的。 何况他的学识更比不上孔子。体现了王阳明“致良知”、“知行合一”的思想;结合所学知识可知,王阳明倡导以德治国,提出了人性本善的观点,推崇普及教育,批判迷信与守旧教条,并注重身体与心灵的健康,这些都对中国思想文化产生了深远影响,使得他在中国历史的文化传统中地位显赫。

(3)本题是背景类、特点类材料分析题。时空是:明清时期(中国)。

结合所学知识可知,把明清时期出现的新现象称为“落日余晖”是恰当的。

理由:结合所学知识,可以从明清时期的经济、政治、文化等与西方的对比的角度进行说明。如:经济上,中国虽然封建经济发展,但建立在封建自然经济基础上,资本主义萌芽发展缓慢。而西方资本主义经济迅速发展,最终爆发在工业革命。政治上,中国虽然政治相对稳定,但建立在封建君主专制基础上。西方则通过资产阶级革命或改革,逐渐建立起资产阶级代议制的民主政治。文化上,中国虽然封建文化繁荣,但理学主导、八股取士和文字狱,形成思想文化专制,阻碍了科技文化的进步。西方则张扬着理性、科学、民主的人文主义思想发展传播。外交:中国虽然维护了国家主权,捍卫了国家统一,但推行闭关锁国政策。西方则积极进行殖民扩张,对外争夺原料产地和商品销售市场。

历史试卷

考试范围:部编版教材第一~四单元 考试时间:100分钟 总分:100

一、单选题(共16小题,每小题3分,共计48分)

1.商人遇事必占卜,如图为商代癸巳卜甲骨文原片( )

这一甲骨文原片可用来研究

A.世袭制取代禅让制 B.商代民间社会风俗

C.神权与政权的结合 D.商王拥有绝对权威

2.战国时期,燕国刀币的出土范围涉及燕国本国及赵国、中山国、齐国、朝鲜等地,出土量巨大,而且往往与尖足布、方足布、赵刀、齐刀、环钱等同时出土。这表明当时( )

A.各国货币制度异常混乱 B.北方诸侯争霸比较激烈

C.燕国商品经济相对发达 D.区域经济交流较为密切

3.春秋战国时期一位思想家提出“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”。该思想家最有可能是:( )

A.邹衍 B.老子 C.墨子 D.韩非

4.“并吞战国,海内为一,功齐三代”“秦王扫六合,虎视何雄哉”“始皇帝,自是千古一帝也”。以上评价主要是针对秦始皇( )

A.建立统一的中央集权封建王朝 B.促进各民族的交往交流交融

C.统一车轨、文字、货币和度量衡 D.推动政治、经济和文化等发展

5.下列对秦王朝二世而亡的主要原因分析,最接近史实的是( )

A.废先王之道,焚百家之言

B.秦灭四维(礼义廉耻)而不张,万民离叛

C.亡于六王之后也

D.乃举措太众,刑法太极故也

6.梁启超称赞张骞是“坚忍磊落奇男子,世界史开幕第一人”。主要是因为张骞( )

A.夺取了河西走廊地区 B.促进了中西交通的开辟

C.担任西域都护府长官 D.积极配合对匈奴的战争

7.下图是某同学制作的魏晋南北朝时期的政权更迭示意图。其中序号所对应的朝代正确的是( )

A.东晋 B.西晋 C.前秦 D.隋朝

8.小明将“贞观之治”“开元盛世”“科举制”“曲辕犁”“安西都护府”“诗仙画圣”整合在一个学习单元的笔记中,他学习的单元主题应是( )

A.民族交融与社会变革 B.中华文明的起源与更迭

C.制度创新与文化繁荣 D.繁荣与开放的封建盛世

9.唐代两税法将预算收入总定额以及上供、留使、留州的预算收支定额加以确定,建立起预算定额管理制度;此外,两税三分法基于地方支出标准对地方官俸和军费都有具体法令规定。这些规定( )

A.体现了“量出为入”原则 B.有利于提高征税效率

C.加剧了藩镇割据局面 D.旨在限制地方的财权

10.南朝时期,江南各地绢布价格日见低落。宋永初年间(420-422年)“官布一匹,直钱一千”;元嘉时期(424—453年)“物价转贱,私货则束直六千(十匹为一束),官受则匹准五百”;齐永明二年(484年)布的价格,“入官好布,匹堪百余”。这一现象可用来研究,南朝江南地区( )

A.纺织业的发展 B.政治局势动荡不安

C.通货膨胀严重 D.长途贩运贸易发展

11.宋朝庆历新政、宋神宗任用王安石变法,都是要改变北宋积贫积弱局面。两次变法均以失败告终,主要原因是( )

A.触动大地主和大官僚利益 B.新法用人不当并危害百姓

C.推动变法进行的皇帝去世 D.地方官僚不执行新法政令

12.元朝时,很多蒙古人迁入中原,同汉族杂居相处。来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐形成我国回族的前身——回回。上述材料反映了( )

A.元朝推行了“四等人制度” B.元朝民族交融进一步加强

C.元朝华夏认同的观念出现 D.阶级矛盾比民族矛盾尖锐

13.辽朝分置南、北面官,金朝保持了管理女真民族的“猛安谋克制”,元朝在西南、华南等少数民族地区实行土司(当地少数民族首领充任并世袭官职)制度。从中国政治制度的创设角度来看,这体现的共同特点是( )

A.分而治之 B.民族分离 C.因俗而治 D.军民合一

14.元朝为控制地方设立行省。不过明朝建立后,明太祖却在1376年废行省,设三司代替行省。明太祖此举旨在

A.加强中央集权 B.强化君主专制 C.提高行政效率 D.完善地方机构

15.清代前期,湖南湘乡县农民“收早稻后,又种迟薯,山农以此充食,岁居大半”;四川资阳县农民“多种薯以为食,省谷出粜”;在台湾,“人皆食地瓜,大米之产,全为贩运,以资财用。”出现这一现象表明当时( )

A.高产农作物推广提高了粮食总量 B.农产品商品化有所增强

C.农民经营各种副业提高家庭收入 D.红薯已成主要的农作物

16.1793年,英国使团带来天体仪、座钟、毛瑟枪、军舰模型、城市写生画等物品给乾隆帝祝寿,清朝回赠了丝绸锦缎、玉器、瓷器、茶叶、工艺品等3000多件礼品。由此可知( )

A.英国的综合国力远超中国 B.工业革命的完成推动英使访华

C.清朝处于农耕文明的顶峰 D.中英两国的文明分野端倪已现

二、材料分析题(共4道小题,共计52分)

17.阅读材料.完成下列要求。(7分)

原始社会晚期的考古发掘中,甘肃大地湾群落以一个长方形主室为中心,两侧备有一侧室,左右对称,整个建筑坐北朝南,无论是面积、质量还是结构都首屈一指。在这一时期的姜寨等遗址中,除作为群落中心的准都邑有墙垣或其他防御性设施外,其他聚落已没有了这些设施,在这些聚落中,还发现了相对独立的军事将领和巫觋人员。此外。在良渚文化区的大型墓中,有精致的玉铖等高级殉葬品,中型墓中玉域的制作工艺与形制与之相比略逊一筹。在此时的大汶口墓地中,石钺、玉铖与作为贯通天地神人法器的骨牙雕筒同时出土,说明这一神权与政权结合的传统至夏、商、周三代依然如故。

——摘编自马新《群落与中国早期国家的形成》

(1)根据材料并结合所学知识,以原始社会晚期的考古发掘为依据,概述这一时期早期国家和文明的特征。(3分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国早期国家和文明出现的根本原因。(4分)

18.(16分)阅读有关秦汉制

度和国家治理的相关材料,回答问题。

材料一:以“封建”与“郡县”为历史性标识的两种政治体制,其间的重大区别,今人据以判断的视域自然要比古人宽阔得多。萧公权先生在《中国政治思想史》中概括为两项,言简意赅:“秦灭六国为吾国政治史上空前之巨变。政制则由分割之封建而归于统一之郡县,政体则由贵族之分权而改为君主之专制。”第二项之中,实还包含另一要项,即赵翼在《廿二史记》借“汉初布衣将相之局”所申述的由“世侯世卿”,改为中央政府任免的“流官制”。

——摘编自王家范《重评明末“封建与郡县之辨”》

材料二:公元前222年,秦向百越进军。取得决定性胜利之后,秦朝将50万罪犯谪庶到这里开垦土地,与越人杂处。秦政府又在这里修筑城、关、道路。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

材料三:分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。……一法度衡石丈尺。

——《史记秦始皇本纪》

材料四:

里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏)

材料五:中国治边思想大体形成于秦汉,发展并延续至清代。汉王朝在开疆拓土的过程中,成功采取了一系列行之有效的边疆政策,促进了疆域的巩固和发展,增强了国家的凝聚力。汉王朝对匈奴采取了优待和赏赐匈奴降众的政策,尊重他们的政治地位,保护他们的经济利益,使匈奴纷至沓来。尊重西域各国制度习俗,得到诸国拥护。扶植和发展边疆的农业,缩小了经济差距。推进文化交流,汉王朝在边疆地区实行的鼓励文化发展、文化交流的政策,丰富了中国文化内容,促进了中华民族文化共同提高。

根据材料一并结合所学,指出秦朝重要的政治制度,并根据材料概括其主要特点。(5分)

根据材料二,概括秦在岭南的统治举措。(3分)

分别指出材料三和材料四的史料类型。(2分)

根据材料五结合所学,概括汉代边疆政策的主要内容,并简析我国古代边疆治理的积极作用。(6分)

19.(12分)“飞天”是佛教中一种想象的飞神,纵观敦煌壁画中历代飞天形象的演变,可以从一个层面了解古代多元文化的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 北魏时期的飞天,西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风。西魏的飞天洞窟,窟顶绘有道教诸神,有羽人、雷公、电母、雨神等诸神,另有伏羲、女娲等均人面蛇身,展示了中国传统的天地宇宙观念。

图1北魏《尸毗王本生》 图2西魏《弹箜篌飞天》

图3隋代《献花伎乐飞天》 图4唐代《观无量寿经变反弹琵琶乐舞》

材料二 隋代莫高窟《献花伎乐飞天》,洞窟四壁环窟带状飞天一周,飞天呈辐射形式,或奏乐,或撒花,千姿百态、飘逸秀美,充分显示了古代民间画匠的功力和智慧;唐代飞天变化无穷的飞动之美与大唐奋发进取的时代精神完全吻合,画法较前代有很大的改变:由浪漫夸张步入现实,由天宫仙人转变为宫娥舞伎。——上述材料均摘编自刘蓉《丝路多元音乐文化在敦煌壁画中的呈现》

材料三 唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素……敦煌文化成为中国、印度、希腊和伊斯兰四大文明体系交汇融合的结晶。“儒门释户道相通,三教从来一祖风”就是一个缩影……通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴。

中华文明以海纳百川、开放包容的广阔朐襟,不断吸收借鉴域外优秀文明成果,造就了独具特色的敦煌文化和丝路精神。季羡林先生说过:“敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精料的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。”

——摘自新华网

根据材料一、二并结合所学知识,概括敦煌壁画飞天的多元特征并简析其意义。(6分)

根据材料一、二、三并结合所学知识,指出敦煌文化成为四大文明交汇融合结晶的原因及价值。(6分)

20.(17分)落日余晖·变与不变。

经济的变与不变

材料一 明朝中期常熟一位地主谭晓,用低价购买了大片空闲的低洼沼泽地,雇用贫苦乡民加以治理。部分土地被改造为良田,收成大增。所凿水池养鱼,池上筑舍养猪,其余空地种植不同的果木蔬菜,顺带捕捉鸟类和昆虫,此类副产品运到市场,销售所得“视田之入复三倍”。由此,谭晓成功致富。类似现象,从明中期起逐渐多见。

材料二 右图为《耕织图·耙耨》部分,《耕织图》是康熙帝命人在南宋同名图画基础上改绘而成的,描绘了江南地区农业生产的场景。

思想界的“清流”

材料三 求诸心而得,虽其言之非出于孔子,亦不敢以为非也;求诸心而不得,虽其言之出于孔子者,亦不敢以为是也。

——王阳明

人但率性而为,勿以过高视圣人之可为也。尧舜与途人一(即“同”),圣人与凡人一。

——李贽

天下之治乱,不在一姓之兴亡……天下之大非一人之所能治,而分治之以群工。

——黄宗羲

材料四 这一时期多方面的发展并没有突破传统政治体制、社会结构以及儒家思想体系的构架……与同一时期西方国家开始由传统农业社会向现代工业社会的飞跃相比,中国前进的脚步显得迟滞而迂缓。

——张岂之《中国历史·元明清卷》

根据材料一、二并结合所学知识,分析明清时期农业领域的变与不变。(6分)

根据材料三并结合所学知识,指出当时思想界出现的倾向,并简单评价王阳明的观点。(6分)

(3)根据材料一至材料四并结合所学知识,你认为把明清时期出现的新现象称为“落日余晖”是否恰当,并说明理由。(5分)

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单选题,据题干可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是商朝。根据甲骨文原片,商王在出征前占卜,而占卜体现的是神权色彩,因此商王占卜可用来研究神权和政权的结合,C项正确。世袭制取代禅让制是夏启继位,排除A项;材料和民间社会风俗无关,排除B项;材料不仅体现商王权威,还有神权色彩,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据设问可知,这是本质类题目,时空是战国时期。根据材料“战国时期,燕国刀币的出土范围涉及燕国本国及赵国、中山国、齐国、朝鲜等地,出土量巨大,而且往往与尖足布、方足布、赵刀、齐刀、环钱等同时出土。”可知,战国时期,燕国的刀币流通范围比较广泛,不同区域刀币的出土数量巨大,这说明当时区域间的经济贸易往来比较密切,D项正确;材料并不是强调各国的货币制度状况,与题干主旨不符,排除A项;材料体现不出战国时期北方诸侯争霸比较激烈的信息,与题干信息无关,排除B项;材料未涉及燕国经济与其他诸侯国经济的对比信息,无法得出燕国商品经济相对发达的结论,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。材料“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”的意思是大道被废弃了,才提倡仁义;智谋机巧出现了,才会产生狡诈虚伪;六亲不和了,才提倡孝慈;国家动荡不安了,才出现忠臣;这是道家的辩证法思想,认为事物之间都是可以相互转化的,因此思想家应该是老子,B项正确;邹衍是战国末期阴阳家代表人物,提出“五行生胜”理论,排除A项;墨子主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,排除C项;韩非子是法家代表人物,主张法治观、发展观、集权观等,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据材料“‘并吞战国,海内为一,功齐三代’‘秦王扫六合,虎视何雄哉’”,可知,材料中的评价是针对秦始皇建立统一的中央集权封建王朝。结合所学可知,秦王嬴政灭六国,实现了国家统一,建立起统一的中央集权的封建王朝,成为第一个统一多民族封建国家的帝王,A项正确;“促进各民族的交往交流交融”是秦统一的影响,与材料主旨不符,排除B项;“统一车轨、文字、货币和度量衡”是秦始皇统一全国后推行的巩固统一的措施,排除C项;“推动政治、经济和文化等发展”是秦统一的影响,与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是秦朝时期。秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木。焚书坑儒,禁锢人们的思想;沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建陵墓;其刑法极其严酷。秦二世的统治更加残暴。秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡。古人对秦朝短期而亡的原因分析,最接近事实的是“乃举措暴而用刑太极故也”,D项正确;AC是秦始皇暴政的表现,排除AC项;B项强调不宣扬礼义廉耻,排除B项。故选D项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:汉朝(中国)。张骞出使西域,开辟了中西交通的“丝绸之路”,促进了中原与西域的政治、经济、文化联系,因此被称为世界史开幕第一人,B项正确;夺取河西走廊等地区的是卫青、霍去病出击匈奴,排除A项;公元前60年,西汉在乌垒城设置西域都护府管理西域军政,发生在张骞通西域之后,排除C项;联合西域夹攻匈奴是张骞第一次出使西域的目的,事实上大月氏在内的西域诸国并没有与西汉夹攻匈奴,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:魏晋至隋朝时期的中国。结合所学知识可知,隋朝结束了魏晋时期割据混战的局面,实现了国家大一统,D项正确;西晋结束了三国混战的局面,排除A项;西晋灭亡后,东晋在南方建立政权,排除B项;东晋灭亡后,南方进入南朝时期,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:唐代(中国)。据本题材料“贞观之治”“开元盛世”“科举制”“曲辕犁”“安西都护府”“诗仙画圣”,并结合所学知识可知,材料主要反映了隋唐时期重要的政治、经济和文化领域的成就,隋唐时期的时代特征即繁荣与开放,材料反映了唐代开放、繁荣的封建盛世,D项正确;各政权分立与民族交融是魏晋南北朝时期,国家产生与社会变革为先秦时期,排除A项;中华文明的起源是史前时代,与材料时间不符,排除B项;“曲辕犁”、“安西都护府”等信息无法得出唐代文化繁荣的结论,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料,唐代两税法建立起预算定额管理制度,其基于地方支出标准对地方官俸和军费都有具体法令规定,说明其根据支出确定地方预算收入总定额,这在一定程度上体现了“量出为入”原则,A项正确;题干主要是说明两税法收税的原则,不能说明其有利于提高征税效率,排除B项;安史之乱后加剧了藩镇割据局面,排除C项;两税法是为了缓解财政危机,并非限制地方的财权,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:南朝时期(中国)。根据材料并结合所学知识可知,南北朝时期,南方社会相对稳定,北方人口南迁带去了较为先进的生产技术,江南地区的纺织业得以发展,所以绢布价格下降,A项正确;南朝时期,江南地区政局相对稳定,排除B项;通货膨胀会导致物价上涨而非下降,排除C项;长途贩运贸易在明清时期得到迅速发展,排除D项。故选A项。

11.A

【详解】根据材料“宋朝庆历新政、宋神宗任用王安石变法,都是要改变北宋积贫积弱局面。两次变法均以失败告终”和所学可知,北宋时期,为解决财政危机和边疆危机,范仲淹和王安石先后进行变法,但因为变法内容触动大地主和大官僚的既得利益,引发抵制,最终均以失败告终,A项正确;新法用人不当并危害百姓是其中的原因之一,但不是主要原因,排除B项;根据所学知识,宋神宗后期对变法的支持已经出现动摇,致使变法最终失败,而非皇帝去世致使变法失败,排除C项;地方官僚不执行新法政令是其中原因之一,但不是主要原因,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝中国。根据材料可知,元朝时回回形成,各民族乃至外国人共同形成回回,体现了民族交融的加强,B项正确;“四等人制度”是民族压迫政策,且材料信息与此无关,排除A项;华夏认同出现于春秋战国,排除C项;材料体现的是民族交融,并非矛盾,且阶级矛盾看不出来,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:辽朝中国。根据材料“南、北面官”“猛安谋克制”“土司(当地少数民族首领充任并世袭官职)制度”可知,南、北面官制下,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务,而金朝“猛安谋克”是女真民族的管理系统,元朝土司制度下由少数民族首领参与地方管理,体现了辽朝、金朝、元朝都保留了一些民族特色,反映了因俗而治,C项正确;南北面官制体现了一定的分而治之,其他并未体现,排除A项;民族分离说法错误,排除B项;军民合一体现了猛安谋克的特点,与辽朝和元朝关系不大, 排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据材料“明太祖却在1376年废行省,设三司代替行省”并结合所学知识分析可知,废行省,设三司,是管理中央和地方的关系,是加强中央集权的措施,A项正确;材料体现的是是加强中央集权的措施,不是强化君主专制,排除B项;根据所学知识可知,提高行政效率并非明太祖此举的目的,排除C项;完善地方机构是在原有机构基础上进行完善,而设三司是取代行省,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。据材料“收早稻后,又种迟薯”“多种薯以为食”“大米之产,全为贩运,以资财用”,可知,清代前期,湖南、四川、台湾等地种植大米以获取财用,种植番薯,来充食,说明农产品商品化趋势有所加强,B项正确;材料没有涉及粮食总产量的提高,排除A项;农民经营“各种副业”不符合甘薯的种植,排除C项;据所学知识可知,清朝时期中国主要的农作物是玉米、小麦和水稻,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是1793年(中英)。据材料可知,1793年,中英外交交往中,英国带给清政府的礼物是近代科技产品,而中国依然按照传统的朝贡体系来处理中英关系,回馈的礼品主要是农产品和手工业品,这充分体现出农业文明和工业文明的差异,D项正确;材料信息不涉及中英两国经济比较,无法得出两国国力大小的认识,排除A项;题干涉及时间是1793年,显然当时英国还未完成工业革命,排除B项;18世纪末,代表世界发展趋势的是资本主义,材料信息无法得出清朝处于农耕文明的顶峰,排除C项。故选D项。

17.(1)特征:出现最高权力所有者;出现宏伟建筑和防御工事;群落实现初步统一;相对独立的职官设置;神权与政权的结合;出现集权趋势。(4分,答出两点即可)

(2)根本原因:社会生产力水平的发展。(3分)

【详解】(1)本题为背景类材料题。时空范围为新石器时代(中国)。因素:根据材料“这一时期在陶寺遗址(属龙山文化)中发掘的宫殿区、仓储区、祭祀区、手工业作坊区等都被权力阶层所独有。”可知,权力阶层的出现;根据材料“陶寺遗址早期和中期的墓葬都形成了金字塔式的等级结构.且存在着多个层次等级”可知,等级结构的形成;根据材料“陶寺遗址中还发现了许多乱葬篡,死者或被弃于灰坑,或被作为人牲用来祭祀.或被夯筑于城墙中,有的甚至是多人从葬”可知,阶级矛盾的激化;根据材料“围绕陶寺遗址分布的14处遗址中,陶寺聚落在该聚落群中有着唯我独尊的地位。是绝对的中心聚落”可知,中心聚落的出现。

(2)本题为特点类材料题。时空范围为原始社会晚期(中国)。特征:根据材料“围绕陶寺遗址分布的14处遗址中,陶寺聚落在该聚落群中有着唯我独尊的地位。是绝对的中心聚落。”可知,出现最高权力所有者;根据材料“在陶寺遗址的墓葬中,既有规模宏大、地位凸显的宫殿夯土建筑”“在这一时期的姜寨等遗址中,除作为群落中心的准都邑有墙垣或其他防御性设施外,其他聚落已没有了这些设施”可知,出现宏伟建筑和防御工事;根据材料“围绕陶寺遗址分布的14处遗址中,陶寺聚落在该聚落群中有着唯我独尊的地位。是绝对的中心聚落。”可知,群落实现初步统一;根据材料“在这些聚落中,还发现了相对独立的军事将领和巫觋人员”可知,相对独立的职官设置;根据材料“在此时的大汶口墓地中,石钺、玉铖与作为贯通天地神人法器的骨牙雕筒同时出土,说明这一神权与政权结合的传统至夏、商、周三代依然如故。”可知,神权与政权的结合、出现集权趋势。

(3)本题为背景类材料题。时空范围为原始社会时期(中国)。根本原因:根据所学知识可知,中国早期国家和文明出现的根本原因是社会生产力水平的发展。

18.(1)制度:郡县制。特点:中央垂直管理地方; 郡县长官由皇帝直接任免。(5分)

(2)开发土地、迁徙民众、修筑城关、开辟交通道路。(4分)

(3)材料三是文献史料;材料四是实物史料。(2分)

(4)内容:对匈奴采取优待和赏赐等政策;尊重边疆少数民族的制度、习俗等;扶植农业经济发展;鼓励文化发展和交流。(4分)

作用:增强了民族凝聚力;维护了边疆稳定;促进了边疆地区开发;密切了民族关系;有利于统一多民族国家的巩固和发展。(4分)

【详解】(1)本题是特点类、列举类材料分析题。时空是:秦朝(中国)。制度,据材料一“政制则由分割之封建而归于统一之郡县,政体则由贵族之分权而改为君主之专制”可知,郡县制。特点;据所学知识可知,在郡县制下,郡县长官由皇帝直接任免,是一种中央垂直管理地方的制度。

(2)本题是特点类、列举类材料分析题。时空是:秦朝(中国)。据材料二“秦朝将50万罪犯谪庶到这里开垦土地,与越人杂处。秦政府又在这里修筑城、关、道路”可知,开发土地、迁徙民众、修筑城关、开辟交通道路。

(3)本题是特点类、列举类材料分析题。时空是:秦朝(中国)。据材料及所学知识可知,材料三选自《识记》,是一种文献记载,属于文献史料;材料四为考古发现的实物,属于实物史料。

(4)本题是特点类、影响类、列举类材料分析题。时空是:汉代(中国)。内容:据材料五“。汉王朝对匈奴采取了优待和赏赐匈奴降众的政策”可知,对匈奴采取优待和赏赐等政策;据材料五“尊重他们的政治地位,保护他们的经济利益,使匈奴纷至沓来”可知,尊重边疆少数民族的制度、习俗等;据材料五“扶植和发展边疆的农业,缩小了经济差距。推进文化交流,汉王朝在边疆地区实行的鼓励文化发展、文化交流的政策”可知,扶植农业经济发展,鼓励文化发展和交流。

19.(1)多元特征:西域文化与中原文化相融;佛、道、儒家文化相融;宗教文化与世俗生活相融(3点,答出2点给4分)

意义:多元特征的出现,是丝绸之路畅通、佛教文化传入,民族交流的结果;体现了古代艺术家们的智慧和劳动人民对美好生活的追求;丰富和发展了中华文明,有利于增强民族自信和文化认同;展现了世界文化的艺术成就,是闻名世界的艺术宝库。(4点,答出2点给4分)

(2)原因:长期世界多元文化的汇集和交融;中国长期发达科技文化的吸引力;丝绸之路畅通;唐朝时期政治稳定,经济繁荣,国力强大;唐朝开明开放的政策。(3点,答出2点给4分)

价值:史学研究价值;文化艺术价值;时代价值(交流、包容、互鉴);经济(旅游)价值;文学价值。(任意4点,答出2点给2分)

【详解】(1)本题是特点类和影响类材料分析题,时空是古代(中国)。第一小问特征,据材料一“西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风”和所学知识可知,西域文化与中原文化相融;根据材料一“窟顶绘有道教诸神,有羽人、雷公、电母、雨神等诸神,另有伏羲、女娲等均人面蛇身,展示了中国传统的天地宇宙观念”和所学知识可知,佛、道、儒家文化相融;根据材料二“充分显示了古代民间画匠的功力和智慧……由浪漫夸张步入现实,由天宫仙人转变为宫娥舞伎”和所学知识可知,宗教文化与世俗生活相融。第二小问意义,据材料一“北魏时期的飞天,西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风”和所学可得出,多元特征的出现,是丝绸之路畅通、佛教文化传入,民族交流的结果;据材料二“隋代莫高窟《献花伎乐飞天》,洞窟四壁环窟带状飞天一周,飞天呈辐射形式,或奏乐,或撒花,千姿百态、飘逸秀美,充分显示了古代民间画匠的功力和智慧”和所学可得出,体现了古代艺术家们的智慧和劳动人民对美好生活的追求;据材料一“展示了中国传统的天地宇宙观念”、材料二“唐代飞天变化无穷的飞动之美与大唐奋发进取的时代精神完全吻合”和所学可得出,丰富和发展了中华文明,有利于增强民族自信和文化认同;据所学可得出,展现了世界文化的艺术成就,是闻名世界的艺术宝库。

(2)本题是特点类和影响类材料分析题,时空是古代(中国)。第一小问原因,据材料一“北魏时期的飞天,西域风格是主流,但具体形象上已流露出中原之风”、材料二“丝路多元音乐文化在敦煌壁画中的呈现”、材料三“是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化的混合物……”可得出,长期世界多元文化的汇集和交融;据所学可得出,中国长期发达科技文化的吸引力;据材料三“通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴”可得出,丝绸之路畅通;据材料三“唐代”的时间信息和所学可知,唐朝政治稳定,经济繁荣,国力强大;据材料三“中华文明以海纳百川、开放包容的广阔朐襟”和所学可知,唐朝开明开放的政策。第二小问价值,敦煌不同时代的壁画,对于研究古代民族交融、中外文化交流、社会发展状况及时代变迁具有史学研究价值;根据材料可知,敦煌壁画中飞天形象的演变、多样乐器的使用等,强调了音乐性和舞蹈性,营造出姿态优雅、满壁风动的艺术特点,为我们研究古代音乐、舞蹈、绘画等艺术提供了不可多得的第一手资料,敦煌文化具有文化艺术价值;据材料三“通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴”可知,敦煌文化具有时代价值(交流、包容、互鉴);据材料三“造就了独具特色的敦煌文化和丝路精神”可知,敦煌文化具有经济(旅游)价值;据所学可知,敦煌文化还具有文学价值。

20.(1)变:出现经营性地主;采取雇佣劳动;经营方式多样;追求经济效益,与市场关系密切。

不变:自给自足的小农经济仍占主导地位。(答出变与不变得4分)

(2)倾向:对封建君主专制制度进行激烈的批判,认为君主专制是“天下之大害”;提倡“法治”,反对“人治”;反对重农抑商,提出“工商皆本”的主张。(3分)

评价:王阳明认为,学习贵在掌握它的核心思想,在心里寻求、揣摩并否定它,即使这些知识出自孔子之口,也不敢把它当成对的。 何况他的学识更比不上孔子。体现了王阳明“致良知”、“知行合一”的思想。

王阳明倡导以德治国,提出了人性本善的观点,推崇普及教育,批判迷信与守旧教条,并注重身体与心灵的健康,这些都对中国思想文化产生了深远影响,使得他在中国历史的文化传统中地位显赫。(3分)

(3)恰当。

理由:经济上,中国虽然封建经济发展,但建立在封建自然经济基础上,资本主义萌芽发展缓慢。而西方资本主义经济迅速发展,最终爆发在工业革命。政治上,中国虽然政治相对稳定,但建立在封建君主专制基础上。西方则通过资产阶级革命或改革,逐渐建立起资产阶级代议制的民主政治。文化上,中国虽然封建文化繁荣,但理学主导、八股取士和文字狱,形成思想文化专制,阻碍了科技文化的进步。西方则张扬着理性、科学、民主的人文主义思想发展传播。外交:中国虽然维护了国家主权,捍卫了国家统一,但推行闭关锁国政策。西方则积极进行殖民扩张,对外争夺原料产地和商品销售市场。(1+6分)

【详解】(1)本题是对比类材料分析题。时空是:明清时期(中国)。

变:根据材料“明朝中期常熟一位地主谭晓,用低价购买了大片空闲的低洼沼泽地,雇用贫苦乡民加以治理。”可知,出现经营性地主,采取雇佣劳动;根据材料“所凿水池养鱼,池上筑舍养猪,其余空地种植不同的果木蔬菜,顺带捕捉鸟类和昆虫”可知,经营方式多样;根据材料“此类副产品运到市场,销售所得‘视田之入复三倍’。”可知,追求经济效益,与市场关系密切。

不变:根据材料“《耕织图》是康熙帝命人在南宋同名图画基础上改绘而成的,描绘了江南地区农业生产的场景。”结合所学知识可知,自给自足的小农经济仍占主导地位。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是:明清时期(中国)。

倾向:根据材料“人但率性而为,勿以过高视圣人之可为也。尧舜与途人一,圣人与凡人一。”可知,对封建君主专制制度进行激烈的批判,认为君主专制是“天下之大害”;根据材料“天下之治乱,不在一姓之兴亡……天下之大非一人之所能治,而分治之以群工。”可知,提倡“法治”,反对“人治”;结合所学知识可知,反对重农抑商,提出“工商皆本”的主张。

评价:根据材料“求诸心而得,虽其言之非出于孔子,亦不敢以为非也;求诸心而不得,虽其言之出于孔子者,亦不敢以为是也。”可知,王阳明认为,学习贵在掌握它的核心思想,在心里寻求、揣摩并否定它,即使这些知识出自孔子之口,也不敢把它当成对的。 何况他的学识更比不上孔子。体现了王阳明“致良知”、“知行合一”的思想;结合所学知识可知,王阳明倡导以德治国,提出了人性本善的观点,推崇普及教育,批判迷信与守旧教条,并注重身体与心灵的健康,这些都对中国思想文化产生了深远影响,使得他在中国历史的文化传统中地位显赫。

(3)本题是背景类、特点类材料分析题。时空是:明清时期(中国)。

结合所学知识可知,把明清时期出现的新现象称为“落日余晖”是恰当的。

理由:结合所学知识,可以从明清时期的经济、政治、文化等与西方的对比的角度进行说明。如:经济上,中国虽然封建经济发展,但建立在封建自然经济基础上,资本主义萌芽发展缓慢。而西方资本主义经济迅速发展,最终爆发在工业革命。政治上,中国虽然政治相对稳定,但建立在封建君主专制基础上。西方则通过资产阶级革命或改革,逐渐建立起资产阶级代议制的民主政治。文化上,中国虽然封建文化繁荣,但理学主导、八股取士和文字狱,形成思想文化专制,阻碍了科技文化的进步。西方则张扬着理性、科学、民主的人文主义思想发展传播。外交:中国虽然维护了国家主权,捍卫了国家统一,但推行闭关锁国政策。西方则积极进行殖民扩张,对外争夺原料产地和商品销售市场。

同课章节目录