探索物理 科学之旅 学习任务单(表格式 无答案)

文档属性

| 名称 | 探索物理 科学之旅 学习任务单(表格式 无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题 探索物理 科学之旅

学习目标

1 . 了解物理研究的内容; 2 . 通过实验认识物理是有趣的、有用的; 3 . 了解学好物理应该注意的问题; 4 . 初步了解科学探究的方法。

课前学习任务

预习: 初步阅读教材, 了解本学科要研究的内容。

课上学习任务

【学习任务一】了解物理研究的内容,知道什么是物理? 1. 物理是研究关于 等现象的自然科学。 2. “格物致理” ,格物: , 致理: 。 【学习任务二】认识物理是有趣的、有用的 物理学是研究 及其 ,以及 、 和它 们 规律的科学。它曾为人类文明做出过巨大的贡献, 对当代生活产生 了不可估量的影响,对人类未来的进步必将起关键作用。

1

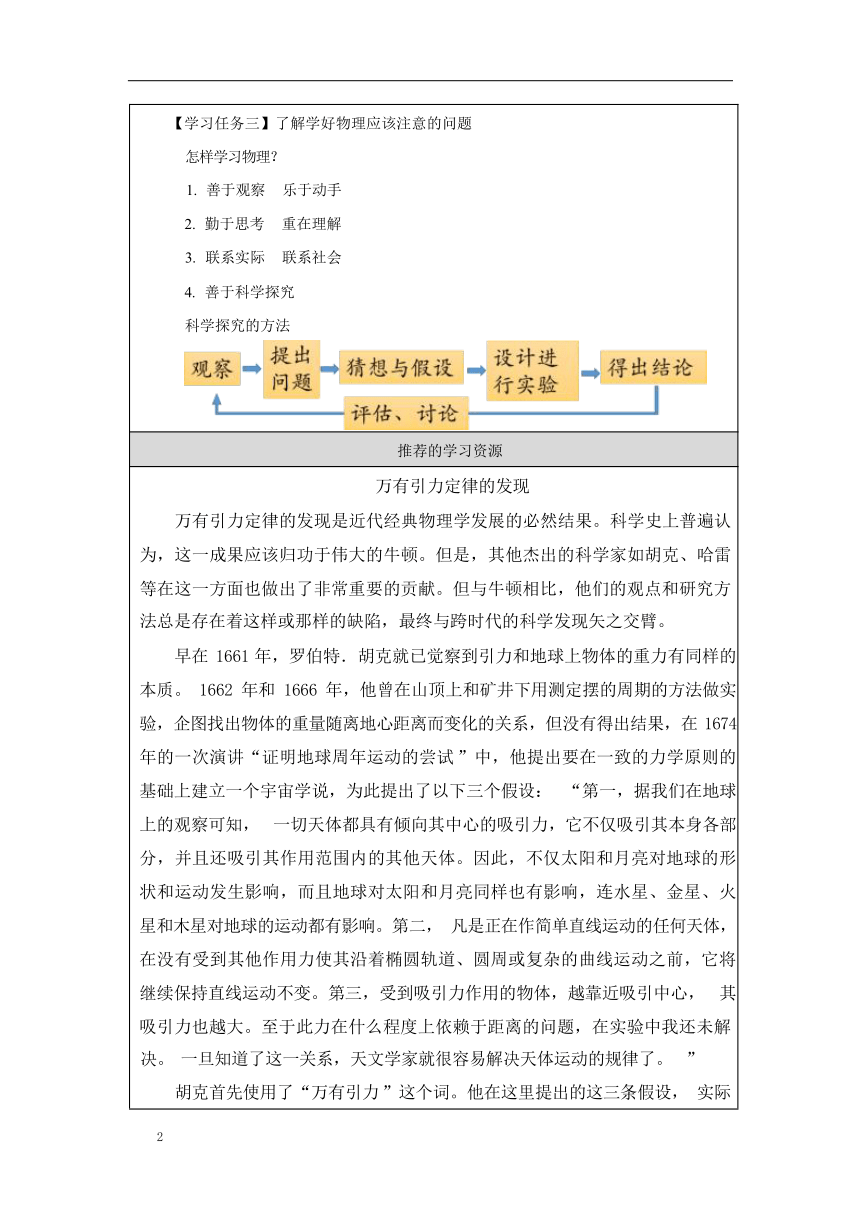

【学习任务三】了解学好物理应该注意的问题 怎样学习物理? 1. 善于观察 乐于动手 2. 勤于思考 重在理解 3. 联系实际 联系社会 4. 善于科学探究 科学探究的方法

推荐的学习资源

万有引力定律的发现 万有引力定律的发现是近代经典物理学发展的必然结果。科学史上普遍认 为,这一成果应该归功于伟大的牛顿。但是,其他杰出的科学家如胡克、哈雷 等在这一方面也做出了非常重要的贡献。但与牛顿相比,他们的观点和研究方 法总是存在着这样或那样的缺陷,最终与跨时代的科学发现矢之交臂。 早在 1661 年,罗伯特.胡克就已觉察到引力和地球上物体的重力有同样的 本质。 1662 年和 1666 年,他曾在山顶上和矿井下用测定摆的周期的方法做实 验,企图找出物体的重量随离地心距离而变化的关系,但没有得出结果,在 1674 年的一次演讲“证明地球周年运动的尝试 ”中,他提出要在一致的力学原则的 基础上建立一个宇宙学说,为此提出了以下三个假设: “第一,据我们在地球 上的观察可知, 一切天体都具有倾向其中心的吸引力,它不仅吸引其本身各部 分,并且还吸引其作用范围内的其他天体。因此,不仅太阳和月亮对地球的形 状和运动发生影响,而且地球对太阳和月亮同样也有影响,连水星、金星、火 星和木星对地球的运动都有影响。第二, 凡是正在作简单直线运动的任何天体, 在没有受到其他作用力使其沿着椭圆轨道、圆周或复杂的曲线运动之前,它将 继续保持直线运动不变。第三,受到吸引力作用的物体,越靠近吸引中心, 其 吸引力也越大。至于此力在什么程度上依赖于距离的问题,在实验中我还未解 决。 一旦知道了这一关系,天文学家就很容易解决天体运动的规律了。 ” 胡克首先使用了“万有引力 ”这个词。他在这里提出的这三条假设, 实际

2

上已包含了有关万有引力的一切问题, 所缺乏的只是定量的表述和论证。但是, 胡克缺乏深厚的数学基础和敏捷的逻辑思维能力。他错误的认为,目前需要的 是更加准确的实验数据,而没有想到精确的测量结果已经包含在了开普勒的实 验记录中。 1680 年 1 月 6 日, 胡克在给牛顿的一封信中, 提出了引力反比于距离的平 方的猜测,并问道,如果是这样, 行星的轨道将是什么形状。 1684 年, 在胡克 和爱德蒙.哈雷、克里斯多夫.伦恩等人的一次聚会中,又提出了推动这一研 究的问题。伦恩提出了一笔奖金,条件是要在两个月内完成这样的证明:从平 方反比关系得到椭圆轨道的结果。胡克声言他已完成了这一证明,但他要等待 别人的努力都失败后才肯把自己的证明公布出来。哈雷经过反复思考,最后于 1684 年 8 月专程到剑桥大学向当时已有些名望的牛顿求教。牛顿说他早已完成 了这一证明, 但当时没有找到这份手稿; 在 1684 年底牛顿将重新作出的证明寄 给了哈雷。在哈雷的热情劝告和资助下, 1687 年,牛顿出版了他的名著《自然 哲学的数学原理》,公布了他的研究成果。 从《原理》中可以看出,牛顿首先是从猜测和直觉开始他关于引力的思考 的。他看到,在地面上很高的地方,重力并没有明显的减弱,那么它是否也可 以到达月球呢?如果月球也受到重力的作用,就可能是这个原因使它保持着球 绕地球的轨道运动。 牛顿指出,月球可以由于重力或者其他力的作用,使它偏离直线运动而偏 向地球,形成绕转运动, “如果没有这样一种力的作用, 月球就不能保持在它 的轨道上运行。 ”但是,迫使月球作轨道运动的向心力与地面上物体所受的重 力到底是否有同一本质呢?在《原理》中, 牛顿提出了一个思想实验, 设想有 一个小月球很靠近地球,以至几乎触及到地球上最高的山顶那么使它保持轨道 运动的向心力当然就等于它在山处所受的重力。这时如果小月球突然失去了运 动,它就如同山处的物体一样以相同的速度下落。如果它所受的向心力并不是 重力,那么它就将在这两种力的作用下以更大的速度下落,这是于我们的经验 不符合的。可见重物的重力和月球的向心力,必然是出于同一个原因。因此使 月球保持在它轨道的力就是我们通常为重力的那个力。 进一步深入,牛顿根据惠更斯的向心力公式和开普勒的三个定律推导了平

3

方反比关系。牛顿还反过来证明了, 如果物体所受的力指向一点而且遵从平方 反比关系,则物体的轨道是圆锥曲线——椭圆,抛物线或双曲线,这就推广了 开普勒的结论。在原理中牛顿同磁力作用相类比,得出这些指向物体的力应与 这些物体的性质和量有关, 从而把质量引进了万有引力定律。 牛顿把他在月球 方面得到的结果推广到行星的运动上去,并进一步得出所有物体之间万有引力 都在起作用的结论。这个引力同相互吸引的物体质量成正比,同它们之间的距 离的平方成正比。牛顿根据这个定律建立了天体力学的严密的数学理论,从而 把天体的运动纳入到根据地面上的实验得出的力学原理之中, 这是人类认识史 上的一个重大的飞跃。 中国古代物理知识的代表作 在中国古代,物理学虽一直没有从哲学和自然科学中分化出来成为一门独 立的科学,然而通过含有物理知识的哲学、自然科学和科技知识等著作的流传 和有关的教学活动,物理知识还是不断地在社会上传播,仍然得到了一定的发 展,并在其运用中还有许多举世闻名的发明创造,以致今天人们在追寻物理教 学的历史渊源时,不能不看到它们在中国的黄土地上已有最早萌发的绿芽。这 里,我们仅对古代在传授物理知识方面比较突出的著作中的主要物理内容及其 运用物理知识的典型事例,作一扼要的介绍。 一、《墨经》 《墨经》是墨家学派的著作,也是他们进行私学教育的教材。《墨经》中有 关物理知识的内容,主要是在力学和光学方面。 1.力学方面 《墨经》中对时间和空间概念分别作了正确的定义。如“久, 弥异时也 ”。 “宇,弥异所也 ”。就是说,时间是不同时候的通称。空间是包括各个方面的 一切地点。并区分了时间和时刻的概念,如“始, 当时也。 ”“ 时, 或有久, 或 无久。始, 当无久。 ”就是说, 时间可分为“持续(有久) 的 ”和“非持续(无 久)的 ”,即瞬时的两种。 “开始 ”则属于“无久 ”的瞬时的那一种。墨家又

4

把机械运动定义为“动,或(域) 徒也 ”。意思是说,运动乃是物体空间位置 的变动。 《墨经》中对力的概念提出了初步的论述。“力, 刑(形)之所以奋也。 ” 即是说, 力是使物体开始运动或加快运动的原因。《墨经》中还进一步把重量与 力联系了起来, “力, 重之谓。下与(举),重, 奋也 ”。显然它指出了物体的 重量也是一种力。并说明物体下落或向上举时,都有力的作用。墨家以桔槔和 秤的工作原理为例, 总结了杠杆的工作原理, 提出了“本(重臂) ”、“标(力 臂) ”、“权 ”、“重 ”等概念, 论述了等臂杠杆和不等臂杠杆的平衡条件, 并指出“挈, 长重者下,轻短者上。”即杠杆的平衡,不但取决于两物的重量, 还与“本 ”、“标 ”的长短有关。可见墨家已知道了可以用两种方法来调节杠 杆的平衡,并已进行了杠杆原理的探讨。 墨家还叙述了斜面上的物体失去平衡的道理,以及利用斜面来提升重物的 方法。他们曾设计了一种装着滑轮的前低后高的斜面车,称为“车梯 ”,用来 载重物沿斜面不断升高,以节省人力。 2.光学方面 《墨经》从早为人们认识的光的直线传播原理出发,首先提出了影与光、 物之间的关系。如“景不徙,说在改为。 ”就是说影是不动的,为什么有时看 到影在移动呢?这是由于光源(或物体)移动而使影改变位置的缘故。接着对 本影和半影及影子的大小跟光源、物体的关系等等作了论述,如“景二,说在 重。 ”“景之大小,说在迆正、远近。 ”这两句分别是说,两种阴影区之所以 形成,是由于两个光源的光线照射到同一物体上,在物体后面产生的两个阴影 区互相重叠的结果。同一物体之影所以会有时大有时小,是由于光线照射于该 物体有时斜、有时正,以及光源离物体有时远、有时近的缘故。又如“景倒, 在午有端,与景长,说在端 ”,指出了小孔成像之所以倒立, 是由于光线在小 孔处交叉,至于像的长短,则于小孔的位置有关。并进一步说“光之人照若射。 下者之人也高,高者之人也下。足蔽下光,故成景于上;首蔽上光,故成景于 下。在远近有端与于光,故景库内也。 ”具体解释了小孔成像的原因。 《墨经》还介绍了平面镜成像,叙述了凹面镜、凸面镜成像的规律,如“低, 景一小而易, 一大而正,说在中之内外。 ”即凹面镜可以生成一个倒立缩小的

5

实像,或一个正立放大的虚像,原因是由于人在球面中心和焦点之外还是之内。 又如“ 团,景一。 ”即物体不管离凸面镜的距离远近如何,凸面镜只可以生成 一个正立缩小的虚像。可见,墨家私学不仅相当系统地研究和传授了几何光学 方面的知识,得出了精辟的见解和结论,而且在研究和传授中已运用了观察、 分析和科学实验的方法。 此外,墨翟曾在地下设瓮,利用共鸣现象,探查敌方挖洞攻城的计谋。到 宋代曾公亮,在他的《武经总要》中, 把这种方法称为“瓮听 ”,这是声学效 应在军事中的应用。 二、《考工记》 《考工记》是春秋战国时期齐国人的一部科技著作。它是我国古代一部手 工技术规范的汇集。全书所论包括了当时手工业的主要工种,并在论述各种手 工技术的同时,还阐述了其科学道理。经分析可以看到在描述每一项手工技术 的文字中都包含了一定的物理知识,其中主要是力学和热学方面。 1.力学方面。《考工记·轮人篇》在论述车轮制造时,以受力、运动和不同 接触地面的影响等因素出发,在讲到轮子的形状与运动快慢之间的关系时说: “凡察车之道……不微至,无以为速也 ”。“微至 ”是指轮和地面的接触面积 少。就是说, 车轮与地面接触少,就容易转得快。那么,怎样才能达到“微至 ” 呢?它接着指出: “欲其微至也, 无所取之,取之圜(圆)。”即要尽量把轮子 做成理想圆。这是在实践中对滚动物体的滚动速度与滚动物体的接触面积大小 有关的经验总结,是符合近代摩擦理论的。在论述如何检验轮子各部分是否做 得均匀时,它说:“楺辐必齐,平沈(沉)必均。”“水之以眡(视)其平沈之 均也。 ”这里水之,即浸入水中,如果“平沈 ”即浮沉相同,则轮子各部分必 定是均匀的,就符合制作轮子的要求了。这是浮力原理在制造轮子中的应用。 在论述到轮子大小对拉力(牛或马)的影响时,它说:轮太矮,马就老在上坡 一样。从现在力学知识看,当轮太低时,辕与地面成一角度,马除了要克服运 动阻力外,要承受部分重力,因此马总象上坡一样费劲。这是实践中对斜面受 力的一种极好的分析。 《考工记》还分析了与弹道有关的技术。它在《矢人篇》中说: “水之以 辩其阴阳,以设其比,夹其比以设其羽,参分其羽,以设其刃,则虽有疾风,

6

亦弗之能惮矣。 ”这就是说,为了要使箭在飞行中保持稳定,采取了把箭上的 羽毛按一定比例对称地安排,然后加上箭头,则在飞行中就不怕风的影响了。 接着又说: “前弱则俛(俯),后弱则翔(仰),中弱则纡(纡絗旋转之意),中 强则扬。 ”“羽丰则迟,羽杀则。 ”这说明了箭杆如果前轻后重, 或前重后轻, 都会影响飞行的高度;中间轻重配置不当,会影响飞行的稳定性;羽毛太多, 则飞行速度慢。而羽毛太少,则箭容易落向旁侧,射不到目的物。 《考工记》最早作出了关于物体惯性的论述。在《辀人篇》中说: “劝登 马力,马力既竭,辀尤能一取焉”。意思是说, 马拉车的时候,马已停止用力 了,但车还能前进一段路程,这里指出了物体的一种基本属性惯性,这也是世 界上对惯性现象的最早论述。 2.热学方面 《考工记》中论述的热学知识,是很有实际意义的。它说:“凡铸金之状, 金(铜) 与锡,黑浊之气竭, 黄白次之,黄白之气竭, 青白次之,青白之气竭, 青气次之。然后可铸也。 ”指出了冶炼金属时加热后先呈暗红色, 温度渐高, 依次是呈橙色、黄色、白色、最后是青色。这是因为金属里含有碳、钠一类的 杂质,不同物质有不同的汽化点,所以可以根据汽化物质的颜色作为判断火候 或温度高低的标准,最后达到“炉火纯青 ”,就可以浇铸了。这个从实践中总 结出来的区别冶炼金属程度的实际知识,传至今日,仍为冶炼工人所利用。 三、《论衡》 《论衡》是东汉王充所著, 内容十分丰富,其所述的物理知识,也较之《墨 经》有十分明显的充实和发展。 1.力学方面 王充在对物体的运动进行了仔细观察的基础上,在《论衡》中指出了人的 视觉,在观察物体的运动快慢时会造成错觉的原因和如何量度物体运动的快慢。 他在《论衡》中说: “天行已疾,人去高远,视之若迟。盖望远物者, 动若不 动,行若不行;何以验之?乘船江海之中,顺风而驱,近岸则行疾,远岸则行 迟,船行一实也,或疾或迟,远近之视使之然也。 ”说明是由于观察者离运动 物体远近不同,因而感到它的快慢也就不同了的道理。这也说明王充已知道了 视角差对于观察物体运动快慢的影响。在关于运动的快慢上,又说“ 日昼行千

7

里,夜行千里,麒麟昼日亦行千里,然则日行舒疾与麒麟之步相类似也。 ”意 思是太阳和麒麟在日间运动的快慢相比是一样的, 说明已有了现代物理学中 “速率 ”概念之萌芽。 关于力和运动的关系,说: “是故车行于陆,船行于沟,其满而重者行迟, 空而轻者行疾, ”“任重,其进取疾速,难矣。 ”又说“古之多力者,身能负 荷千钧。乎能决角伸钩,使之自举。不能离地。 ”显然已不仅知道在外力的作 用下,若外力大小一定,则物体越重, 要它开始运动,或使之运动状态发生变 化就越难。这显然是现在称之为牛顿第二运动定律的萌芽,而且还认识到内力 不能改变物体运动状态这一事实。 2.声学方面 在《论衡》中有:“生人所以言语呼吁者, 气括口喉之中, 动摇其舌, 张歙 其口,故能成言。譬犹吹萧笙,萧笙折破,气越不括 ’手无所弄,则不音。夫 箫之管犹人之口吞也, 手弄其孔犹人之动吞也。 ”又说: “令人操行变气远近, 宜与鱼等,气应而变,宜与水均。 ”可见他已认识到人发声是使空气振动而产 生的,并将声音在空气中的传播用可见的水波的传播来作了比喻。这种比喻, 在今天的物理教学中,在讲光的干涉和衍射时,不是仍然在运用吗?在这里, 还应特别予以注意的是王充实际上已指出了振动的传播要通过媒质。 3.热学方面 《论衡》中有“夫近水则寒,近火则温, 远之渐微,何则? 气之所加,远 近有差也。 ”“云雾,雨之征也,夏则为露,冬则为霜,温则为雨,寒则为雪, 雨露冰凝者, 皆由地发,不从天降也。 ”这些论述可以说明, 王充不仅用“气 ” 来解释热现象,指出热传递与距离远近的关系,而且对自然界中雨、露、霜、 雪的成因也进行了研究,指出了它们都是地面上的水蒸发所致,所以实质上他 已进入了物态与温度之间的关系的研究。可见,王充对热现象的观察和分析是 十分细致深入的,这种运用观察、分析的方法对现在的物理教学和科学研究, 都有指导意义。 4.电磁方面 关于摩擦起电的现象, 西周末年已有“玳瑁吸褡 ”的记载。(玳瑁是一种跟 龟极相似的海生爬行动物,产于中国沿海地区,它的甲壳黄褐色,光滑、有黑

8

斑, 是一种绝缘体,故摩擦能生电)。在《论衡》中, 对这现象作了进一步的解 释: “顿牟拾芥,磁石引针,皆以其真,不假他类,他类肖似,不能掇取者, 何 也?气性异殊,不能相感动也。 ”这里顿牟即玳瑁, 王充用气性相同, 也就是 性质相同来解释上述相互吸引的现象, 和气性不同,即性质不同来解释别类物 体不能“感动 ”的原因。 对于“雷电 ”现象: “夫雷之发动, 一气一声也。 ”即不过是一种气和一 种声而已。那么,为什么会有声呢?他以“人伤于寒, 寒气入腹,腹中素温, 温寒分争,激气雷鸣。 ”为喻,认为是不同的气相互激发出来的。可见,王充 认识到雷电也是物质的,也是自然界的一种变化现象。 四、运用力学原理的创造发明浑天仪与地动仪 漏水运转浑天仪和候风地动仪,是东汉张衡(公元 78—139 年)根据物理 的力学原理先后制成的。它们分别在天象和地震观察上发挥了作用。漏水运转 浑天仪是一台自动测示天象的仪器,它以一空心铜球表示天球,天球画有星座 和黄道、赤道,紧附在天球外的有地平环和子午环等,天球可以支架在子午环 上绕天轴转动。另外把计量时间的漏壶与浑象联系起来, 即利用漏壶的等时性, 以漏壶漏出的水为原动力,再通过浑象内部装置的齿轮等使传动和控制设备, 以使浑象每日均匀地绕天轴旋一周从而达到自动地、近似正确地演示天象的目 的。候风地动仪以精钢制成,形似酒尊,里面均匀排列八根“都柱 ”上粗下细 的立柱。由于都柱重心高,当地面一有震动,就极容易向震动方向倒下。尊外 相应地设置八条口含小铜球的龙,每个龙头下面都有一只蟾蜍,昂首张口(见 插页图 5)。当某一都柱倒下时, 就带动了连接的龙,使龙口张开,所含的铜球 落下到其下面的蟾蜍口中。因此观察落下的铜球的方位,就可判断地震发生的 方向。 五、《梦溪笔谈》 《梦溪笔谈》是北宋中期的政治家和科学家沈括(1031—1195)所著, 这 是中国科学史上一部重要的著作,英国科技史家李约瑟把它称为“ 中国科技史 上的座标 ”。《梦溪笔谈》这一举世闻名的科学巨著, 内容涉及领域十分广阔。 在物理知识方面,主要是生动地记述了磁学、光学和声学知识。 1.磁学方面

9

早在春秋战国时期, 我国发现磁石具有吸铁和指南的性质。到北宋的沈括, 他对指南针的使用作了多种试验。例如,他作了把指南针设法放在水面上(水 浮法),碗边上(碗唇法),手指甲上和把指南针悬挂起来等试验,并且进行比 较,指出了它们各自的特点,这可以说是世界上关于指南针的最早实验记录。 同时其实验方法也十分巧妙。例如,他是如何把指南针悬挂起来进行实验的呢? “其法取新纡中独茧丝,以芥子许蜡缀于针腰,无风处悬之,则针常指南”。 (《梦溪笔谈》卷 24)这种指南针的实验方法在今天看来,仍不失为是值得仿效 的较好方法。 更可钦佩的是,《梦溪笔谈》上还指出了“方家以磁石磨针锋,则能指南, 然常微偏东,不全南也。 ”说明沈括在实验中已发现了磁偏角。西方一般认为 哥伦布在 1492 年远渡大西洋时首先观测到磁偏角, 实际上沈括的发现要比哥伦 布早 400 多年。 2.光学方面 在《梦溪笔谈》中,有许多光学方面的观察和实验的记录及其分析。如对 日蚀、月蚀的成因作了理论总结,并第一次用类比演示实验来验证月亮圆缺的 科学道理。其中说: “如一弹丸,以粉涂其半, 侧视之, 则粉处如钩, 对视之, 则正圆。 ”(《梦溪笔谈》卷七)在该书中还除了通俗地讲凹面镜成像和针孔成 像的道理,对光的直线传播、光的折射现象和虹的形成进行了研究和解释以外, 还曾认真地作过凹面镜成像的实验,得到了较《墨经》前进一步的结果。如: “阳燧面洼,以一指迫而照之则正, 渐远则无所见,过此遂倒。”(《梦溪笔谈》 卷三)这里所谓“过此 ”的“此 ”,指凹面镜的焦点和中心之间的这段距离, 沈括又称之为“碍 ”。这就明确地指出了物在凹面镜焦点之内时得正像,在焦 点和中心之间看不到像,而在中心之外时得倒像。 《梦溪笔谈》中还对我国的一种古铜镜透光镜的透光原理,也作了精辟的 解释。透光镜可能在西汉时代已能制作,最早记载于隋唐之际王度的《古镜记》 中,该书说透光镜“承日照之,则背上文、画、墨入影内,纤毫无失”。对于 这种现象历来引起人们的注意,沈括对它的制造工艺和原理作了探讨,他说: “此为铸时薄处先冷,唯背文差厚,后冷而铜缩多,文虽在背,而镜面隐然有 迹, 所以于光中现。”(《梦溪笔谈》卷十九) 这个解释表明,由于镜背图案花

10

纹,致使整个镜子厚薄不匀,因此在铸造时厚薄不同,冷却有先后,后冷而铜 缩多,造成镜面也有和背面图案相同的微小的凹凸花纹,在它反射光线时就显 现出来了。 一句话,就是镜面的铭文是由于铜的收缩有差别所造成的。 据近来的中外研究,冷却法和磨刮法均可得到透光镜的效果,但从制镜的 技术上看,较一致的看法,是认为利用磨刮的方法而成的。 3.声学方面 《梦溪笔谈》中阐述的声学知识,包括关于乐律,古乐钟的发声,古琴的 制作和传声、共鸣等等,并记载了一个作者精心设计的共振实验。由于弦振动 比较微弱,不易观察,他剪了一些纸人放在弦上来作试验。他写道: “琴瑟皆 有应声:宫弦则应少宫,商弦则应少商,其余皆隔四相应。今曲中有声者, 须 依此用之。欲知此应者,先调弦令和声,乃剪纸人加弦上,鼓其应弦,则纸人 跃,他弦即不动。 ”这比英国人诺布尔和皮戈特使用类似的方法来演示共振现 象要早约 6 个世纪。还值得指出的是,沈括的这个用简单的仪器来证明弦线的 基音与泛音共振关系的实验,形象十分生动,若用于教学,更会引起学生学习 物理的兴趣。 沈括除了上述把声学知识广泛应用于乐器的调、制以外,他还用来科学地 解释生活中与此有关的种种现象,例如他在《梦溪笔谈》中记载了他在行军时 应用的声学知识。他写道: “古法以牛皮为天服(即箭袋),卧则为枕, 取其中 虚,附地振之,数里内有人马声,则皆闻之,盖虚能纳声也。 ”沈括的这种注 重知识的实际应用,对于我们今天进行物理教育,也是值得借鉴的。 六、《草象新书》 《草象新书》是我国古代突出的实验物理学家赵友钦(1279—1368)所著。 他在书中对光学现象作了比较深入的研究和详细的描述,并用实验进行小孔成 像的研究,指出了小孔成像的规律。 从实验知道,光通过小孔时,不论孔的形状如何,屏上得到的光斑总是发 光物的像。当孔相当大时,则屏上得到的光斑形状随孔的形状而定, 孔方则方, 孔圆则圆。他对这个现象的解释是“罅小则不足容日月之体, 是以随日、月之 形而圆,及其缺则皆缺。 ”“罅大而可容日、月之体也。 ”说明了小孔成像与 孔的大小有关。

11

为了证明这个结论,赵友钦设计了一个完备的实验(赵友钦实验图见插页 图 7)。他把一个二层楼房作为实验室, 在楼下的两间房子的地面上各挖一个直 径约 1.33 米(四尺)的圆井,右边井深约 1.33 米(四尺),左边井深约 2.66 米(八尺),在左边井里放一只约 1.33 米(四尺)高的桌子,在左井桌上和右 井井底各放一块密插 1000 多支蜡烛的圆板, 作为光源,把它们看作太阳或月 亮。在楼板上各有一小方孔,左边的孔宽约 3.3 厘米(一寸),右边的孔宽约 1.65 厘米(半寸)。他的这些设计都是有道理的。例如他用相邻两个房间而楼板 开孔不同,就是为了对比;他把作为光源的蜡烛放在井内,就可以使烛焰比较 稳定;井开得相当大,就可以放得下 1000 多支烛; 楼板上孔是较小的方形,可 以看到出现的像是圆形,证明像的形状与小孔的形状无关,只是孔较大的较明 亮,孔较小的较暗淡。但光源的形状如果改变,像的形状也要改变,例如, 熄 灭一半蜡烛,光源变为一半圆形时,像也缺了一半, 烛盘缺左半,像缺右半; 烛盘缺右半,像缺左半,证明小孔成的像是倒像。如果撤去左井内小桌,把烛 盘放在井底,也就是增大了光源与小孔的距离(物距),则天花板上的像就缩小, 而亮度却增加了。这种实验设计可以说是考虑得很周密的。 经过一系列的周密的观察实验以后, 赵友钦指出: “凡景近窍者狭,景远 窍者广;烛远窍者景亦狭,烛近窍者景亦广。景广则淡,景狭则浓。烛虽近而 光衰者, 景亦淡, 烛虽远而光盛者, 景亦浓。由是察之,烛也,光也,窍也,景 也,四者消长胜负,皆所当论者也。 ”赵友钦的这种正确科学论断,西方直到 16 世纪末才由开普勒得出, 比我国晚了 300 年。 这里也应指出的是,赵友钦在进行上述小孔成像的研究中,采用的那种实 验步骤,即只改变孔的大小;只改变光源的形状;只改变像距;只改变物距; 只改变孔在物、像间的位置,即同时改变像距和物距等等,都是确定一个因素 作为研究对象,而将其他因素控制不变的实验方法,至今仍为物理教学广泛采 用。 七、声学效应在乐律上的运用十二平均律 近代乐器上用的新律制十二平均律,是明代乐律理论家朱载堉(公元 1536— 1610)提出和创造的。在我国,早在周初,就有了在一个音阶中确定的十二个律, 并在十二律中选取五个或七个音组成一个音阶的乐制。大约在春秋战国时期,

12

我国开始使用定律调音的三分损益法, 来确定管或弦的长短和发音高低之间的 关系(见《管子·地员篇》)。这种方法就是从一个被认定为基音的弦(或管) 的长度出发,把它三等分,再去掉一份( “损一 ”)或加上一份( “益一 ”), 以此来确定另一个音的长度。在数学上, 就是把发音的弦长乘以 2/3 或 4/3,以 此类推下去,直到在弦(或管)上得出比基音约高一倍或低一倍的音,就完成 了一个音阶的计算。应用这种三分损益后完成一个音阶中各律的计算以后, 比 基音高(或低) 8 度的音只能的高(或低) 一倍,而不能刚好一倍, 这样就不能 真正组成一个完整的 8 度,为了消除这个差数,达到对音乐艺术更高的要求, 自汉代以来,不少音律乐家提出过许多修正的方法,但都不能得到简单、合理 而又精确的结果。朱栽堉于 1584 年以公比的等比级数分配音律, 使一个音阶中 任何两个相邻音律之间的公比都是,或音程为 100 音分,从而彻底消除了三分 损益法出现的差数。朱栽堉的这种科学地运用声学效应的革命性变革,极有利 于曲调的创作和乐器的制作,具有很高的科学性和实用价值。 十二平均律的提出,在我国物理学的研究和音乐教学中,具有特别重要的 意义,这就是从物理现象的定性讨论进入定量的数学计算,这在我国古代物理 学的研究中是一项创举, 而且与西欧比较起来, 也早于法国约 50 年。因此,当 这项发明由传教士传入欧洲时,引起了整个世界的轰动,并得到了德国物理学 家亥姆霍兹的高度评价。 中国古代在物理知识的传授中,涉及到的知识面是相当广泛的,它不仅涉 及到力学、热学、声学、光学和电磁学,而且也探讨了物质的本源。同时也可 看出,古代在物理知识代代相传的过程中,也有独到的见解和创造性的应用。 然而由于中国封建社会的政治制度、教育制度和经济体制等等因素,对科学发 展的扼制,使不少对物理学的形成很有价值的科学思想或创造发明,都因得不 到应有的重视和支持而湮没不闻,或者时断时续,甚至要隔几代后再重复前人 的工作,以致造成我国学校中的物理教育直到 19 世纪 60 年代,西欧已到了物 理学家人才辈出的时期才迟迟起步,这个教训是十分深刻的。

13

学习目标

1 . 了解物理研究的内容; 2 . 通过实验认识物理是有趣的、有用的; 3 . 了解学好物理应该注意的问题; 4 . 初步了解科学探究的方法。

课前学习任务

预习: 初步阅读教材, 了解本学科要研究的内容。

课上学习任务

【学习任务一】了解物理研究的内容,知道什么是物理? 1. 物理是研究关于 等现象的自然科学。 2. “格物致理” ,格物: , 致理: 。 【学习任务二】认识物理是有趣的、有用的 物理学是研究 及其 ,以及 、 和它 们 规律的科学。它曾为人类文明做出过巨大的贡献, 对当代生活产生 了不可估量的影响,对人类未来的进步必将起关键作用。

1

【学习任务三】了解学好物理应该注意的问题 怎样学习物理? 1. 善于观察 乐于动手 2. 勤于思考 重在理解 3. 联系实际 联系社会 4. 善于科学探究 科学探究的方法

推荐的学习资源

万有引力定律的发现 万有引力定律的发现是近代经典物理学发展的必然结果。科学史上普遍认 为,这一成果应该归功于伟大的牛顿。但是,其他杰出的科学家如胡克、哈雷 等在这一方面也做出了非常重要的贡献。但与牛顿相比,他们的观点和研究方 法总是存在着这样或那样的缺陷,最终与跨时代的科学发现矢之交臂。 早在 1661 年,罗伯特.胡克就已觉察到引力和地球上物体的重力有同样的 本质。 1662 年和 1666 年,他曾在山顶上和矿井下用测定摆的周期的方法做实 验,企图找出物体的重量随离地心距离而变化的关系,但没有得出结果,在 1674 年的一次演讲“证明地球周年运动的尝试 ”中,他提出要在一致的力学原则的 基础上建立一个宇宙学说,为此提出了以下三个假设: “第一,据我们在地球 上的观察可知, 一切天体都具有倾向其中心的吸引力,它不仅吸引其本身各部 分,并且还吸引其作用范围内的其他天体。因此,不仅太阳和月亮对地球的形 状和运动发生影响,而且地球对太阳和月亮同样也有影响,连水星、金星、火 星和木星对地球的运动都有影响。第二, 凡是正在作简单直线运动的任何天体, 在没有受到其他作用力使其沿着椭圆轨道、圆周或复杂的曲线运动之前,它将 继续保持直线运动不变。第三,受到吸引力作用的物体,越靠近吸引中心, 其 吸引力也越大。至于此力在什么程度上依赖于距离的问题,在实验中我还未解 决。 一旦知道了这一关系,天文学家就很容易解决天体运动的规律了。 ” 胡克首先使用了“万有引力 ”这个词。他在这里提出的这三条假设, 实际

2

上已包含了有关万有引力的一切问题, 所缺乏的只是定量的表述和论证。但是, 胡克缺乏深厚的数学基础和敏捷的逻辑思维能力。他错误的认为,目前需要的 是更加准确的实验数据,而没有想到精确的测量结果已经包含在了开普勒的实 验记录中。 1680 年 1 月 6 日, 胡克在给牛顿的一封信中, 提出了引力反比于距离的平 方的猜测,并问道,如果是这样, 行星的轨道将是什么形状。 1684 年, 在胡克 和爱德蒙.哈雷、克里斯多夫.伦恩等人的一次聚会中,又提出了推动这一研 究的问题。伦恩提出了一笔奖金,条件是要在两个月内完成这样的证明:从平 方反比关系得到椭圆轨道的结果。胡克声言他已完成了这一证明,但他要等待 别人的努力都失败后才肯把自己的证明公布出来。哈雷经过反复思考,最后于 1684 年 8 月专程到剑桥大学向当时已有些名望的牛顿求教。牛顿说他早已完成 了这一证明, 但当时没有找到这份手稿; 在 1684 年底牛顿将重新作出的证明寄 给了哈雷。在哈雷的热情劝告和资助下, 1687 年,牛顿出版了他的名著《自然 哲学的数学原理》,公布了他的研究成果。 从《原理》中可以看出,牛顿首先是从猜测和直觉开始他关于引力的思考 的。他看到,在地面上很高的地方,重力并没有明显的减弱,那么它是否也可 以到达月球呢?如果月球也受到重力的作用,就可能是这个原因使它保持着球 绕地球的轨道运动。 牛顿指出,月球可以由于重力或者其他力的作用,使它偏离直线运动而偏 向地球,形成绕转运动, “如果没有这样一种力的作用, 月球就不能保持在它 的轨道上运行。 ”但是,迫使月球作轨道运动的向心力与地面上物体所受的重 力到底是否有同一本质呢?在《原理》中, 牛顿提出了一个思想实验, 设想有 一个小月球很靠近地球,以至几乎触及到地球上最高的山顶那么使它保持轨道 运动的向心力当然就等于它在山处所受的重力。这时如果小月球突然失去了运 动,它就如同山处的物体一样以相同的速度下落。如果它所受的向心力并不是 重力,那么它就将在这两种力的作用下以更大的速度下落,这是于我们的经验 不符合的。可见重物的重力和月球的向心力,必然是出于同一个原因。因此使 月球保持在它轨道的力就是我们通常为重力的那个力。 进一步深入,牛顿根据惠更斯的向心力公式和开普勒的三个定律推导了平

3

方反比关系。牛顿还反过来证明了, 如果物体所受的力指向一点而且遵从平方 反比关系,则物体的轨道是圆锥曲线——椭圆,抛物线或双曲线,这就推广了 开普勒的结论。在原理中牛顿同磁力作用相类比,得出这些指向物体的力应与 这些物体的性质和量有关, 从而把质量引进了万有引力定律。 牛顿把他在月球 方面得到的结果推广到行星的运动上去,并进一步得出所有物体之间万有引力 都在起作用的结论。这个引力同相互吸引的物体质量成正比,同它们之间的距 离的平方成正比。牛顿根据这个定律建立了天体力学的严密的数学理论,从而 把天体的运动纳入到根据地面上的实验得出的力学原理之中, 这是人类认识史 上的一个重大的飞跃。 中国古代物理知识的代表作 在中国古代,物理学虽一直没有从哲学和自然科学中分化出来成为一门独 立的科学,然而通过含有物理知识的哲学、自然科学和科技知识等著作的流传 和有关的教学活动,物理知识还是不断地在社会上传播,仍然得到了一定的发 展,并在其运用中还有许多举世闻名的发明创造,以致今天人们在追寻物理教 学的历史渊源时,不能不看到它们在中国的黄土地上已有最早萌发的绿芽。这 里,我们仅对古代在传授物理知识方面比较突出的著作中的主要物理内容及其 运用物理知识的典型事例,作一扼要的介绍。 一、《墨经》 《墨经》是墨家学派的著作,也是他们进行私学教育的教材。《墨经》中有 关物理知识的内容,主要是在力学和光学方面。 1.力学方面 《墨经》中对时间和空间概念分别作了正确的定义。如“久, 弥异时也 ”。 “宇,弥异所也 ”。就是说,时间是不同时候的通称。空间是包括各个方面的 一切地点。并区分了时间和时刻的概念,如“始, 当时也。 ”“ 时, 或有久, 或 无久。始, 当无久。 ”就是说, 时间可分为“持续(有久) 的 ”和“非持续(无 久)的 ”,即瞬时的两种。 “开始 ”则属于“无久 ”的瞬时的那一种。墨家又

4

把机械运动定义为“动,或(域) 徒也 ”。意思是说,运动乃是物体空间位置 的变动。 《墨经》中对力的概念提出了初步的论述。“力, 刑(形)之所以奋也。 ” 即是说, 力是使物体开始运动或加快运动的原因。《墨经》中还进一步把重量与 力联系了起来, “力, 重之谓。下与(举),重, 奋也 ”。显然它指出了物体的 重量也是一种力。并说明物体下落或向上举时,都有力的作用。墨家以桔槔和 秤的工作原理为例, 总结了杠杆的工作原理, 提出了“本(重臂) ”、“标(力 臂) ”、“权 ”、“重 ”等概念, 论述了等臂杠杆和不等臂杠杆的平衡条件, 并指出“挈, 长重者下,轻短者上。”即杠杆的平衡,不但取决于两物的重量, 还与“本 ”、“标 ”的长短有关。可见墨家已知道了可以用两种方法来调节杠 杆的平衡,并已进行了杠杆原理的探讨。 墨家还叙述了斜面上的物体失去平衡的道理,以及利用斜面来提升重物的 方法。他们曾设计了一种装着滑轮的前低后高的斜面车,称为“车梯 ”,用来 载重物沿斜面不断升高,以节省人力。 2.光学方面 《墨经》从早为人们认识的光的直线传播原理出发,首先提出了影与光、 物之间的关系。如“景不徙,说在改为。 ”就是说影是不动的,为什么有时看 到影在移动呢?这是由于光源(或物体)移动而使影改变位置的缘故。接着对 本影和半影及影子的大小跟光源、物体的关系等等作了论述,如“景二,说在 重。 ”“景之大小,说在迆正、远近。 ”这两句分别是说,两种阴影区之所以 形成,是由于两个光源的光线照射到同一物体上,在物体后面产生的两个阴影 区互相重叠的结果。同一物体之影所以会有时大有时小,是由于光线照射于该 物体有时斜、有时正,以及光源离物体有时远、有时近的缘故。又如“景倒, 在午有端,与景长,说在端 ”,指出了小孔成像之所以倒立, 是由于光线在小 孔处交叉,至于像的长短,则于小孔的位置有关。并进一步说“光之人照若射。 下者之人也高,高者之人也下。足蔽下光,故成景于上;首蔽上光,故成景于 下。在远近有端与于光,故景库内也。 ”具体解释了小孔成像的原因。 《墨经》还介绍了平面镜成像,叙述了凹面镜、凸面镜成像的规律,如“低, 景一小而易, 一大而正,说在中之内外。 ”即凹面镜可以生成一个倒立缩小的

5

实像,或一个正立放大的虚像,原因是由于人在球面中心和焦点之外还是之内。 又如“ 团,景一。 ”即物体不管离凸面镜的距离远近如何,凸面镜只可以生成 一个正立缩小的虚像。可见,墨家私学不仅相当系统地研究和传授了几何光学 方面的知识,得出了精辟的见解和结论,而且在研究和传授中已运用了观察、 分析和科学实验的方法。 此外,墨翟曾在地下设瓮,利用共鸣现象,探查敌方挖洞攻城的计谋。到 宋代曾公亮,在他的《武经总要》中, 把这种方法称为“瓮听 ”,这是声学效 应在军事中的应用。 二、《考工记》 《考工记》是春秋战国时期齐国人的一部科技著作。它是我国古代一部手 工技术规范的汇集。全书所论包括了当时手工业的主要工种,并在论述各种手 工技术的同时,还阐述了其科学道理。经分析可以看到在描述每一项手工技术 的文字中都包含了一定的物理知识,其中主要是力学和热学方面。 1.力学方面。《考工记·轮人篇》在论述车轮制造时,以受力、运动和不同 接触地面的影响等因素出发,在讲到轮子的形状与运动快慢之间的关系时说: “凡察车之道……不微至,无以为速也 ”。“微至 ”是指轮和地面的接触面积 少。就是说, 车轮与地面接触少,就容易转得快。那么,怎样才能达到“微至 ” 呢?它接着指出: “欲其微至也, 无所取之,取之圜(圆)。”即要尽量把轮子 做成理想圆。这是在实践中对滚动物体的滚动速度与滚动物体的接触面积大小 有关的经验总结,是符合近代摩擦理论的。在论述如何检验轮子各部分是否做 得均匀时,它说:“楺辐必齐,平沈(沉)必均。”“水之以眡(视)其平沈之 均也。 ”这里水之,即浸入水中,如果“平沈 ”即浮沉相同,则轮子各部分必 定是均匀的,就符合制作轮子的要求了。这是浮力原理在制造轮子中的应用。 在论述到轮子大小对拉力(牛或马)的影响时,它说:轮太矮,马就老在上坡 一样。从现在力学知识看,当轮太低时,辕与地面成一角度,马除了要克服运 动阻力外,要承受部分重力,因此马总象上坡一样费劲。这是实践中对斜面受 力的一种极好的分析。 《考工记》还分析了与弹道有关的技术。它在《矢人篇》中说: “水之以 辩其阴阳,以设其比,夹其比以设其羽,参分其羽,以设其刃,则虽有疾风,

6

亦弗之能惮矣。 ”这就是说,为了要使箭在飞行中保持稳定,采取了把箭上的 羽毛按一定比例对称地安排,然后加上箭头,则在飞行中就不怕风的影响了。 接着又说: “前弱则俛(俯),后弱则翔(仰),中弱则纡(纡絗旋转之意),中 强则扬。 ”“羽丰则迟,羽杀则。 ”这说明了箭杆如果前轻后重, 或前重后轻, 都会影响飞行的高度;中间轻重配置不当,会影响飞行的稳定性;羽毛太多, 则飞行速度慢。而羽毛太少,则箭容易落向旁侧,射不到目的物。 《考工记》最早作出了关于物体惯性的论述。在《辀人篇》中说: “劝登 马力,马力既竭,辀尤能一取焉”。意思是说, 马拉车的时候,马已停止用力 了,但车还能前进一段路程,这里指出了物体的一种基本属性惯性,这也是世 界上对惯性现象的最早论述。 2.热学方面 《考工记》中论述的热学知识,是很有实际意义的。它说:“凡铸金之状, 金(铜) 与锡,黑浊之气竭, 黄白次之,黄白之气竭, 青白次之,青白之气竭, 青气次之。然后可铸也。 ”指出了冶炼金属时加热后先呈暗红色, 温度渐高, 依次是呈橙色、黄色、白色、最后是青色。这是因为金属里含有碳、钠一类的 杂质,不同物质有不同的汽化点,所以可以根据汽化物质的颜色作为判断火候 或温度高低的标准,最后达到“炉火纯青 ”,就可以浇铸了。这个从实践中总 结出来的区别冶炼金属程度的实际知识,传至今日,仍为冶炼工人所利用。 三、《论衡》 《论衡》是东汉王充所著, 内容十分丰富,其所述的物理知识,也较之《墨 经》有十分明显的充实和发展。 1.力学方面 王充在对物体的运动进行了仔细观察的基础上,在《论衡》中指出了人的 视觉,在观察物体的运动快慢时会造成错觉的原因和如何量度物体运动的快慢。 他在《论衡》中说: “天行已疾,人去高远,视之若迟。盖望远物者, 动若不 动,行若不行;何以验之?乘船江海之中,顺风而驱,近岸则行疾,远岸则行 迟,船行一实也,或疾或迟,远近之视使之然也。 ”说明是由于观察者离运动 物体远近不同,因而感到它的快慢也就不同了的道理。这也说明王充已知道了 视角差对于观察物体运动快慢的影响。在关于运动的快慢上,又说“ 日昼行千

7

里,夜行千里,麒麟昼日亦行千里,然则日行舒疾与麒麟之步相类似也。 ”意 思是太阳和麒麟在日间运动的快慢相比是一样的, 说明已有了现代物理学中 “速率 ”概念之萌芽。 关于力和运动的关系,说: “是故车行于陆,船行于沟,其满而重者行迟, 空而轻者行疾, ”“任重,其进取疾速,难矣。 ”又说“古之多力者,身能负 荷千钧。乎能决角伸钩,使之自举。不能离地。 ”显然已不仅知道在外力的作 用下,若外力大小一定,则物体越重, 要它开始运动,或使之运动状态发生变 化就越难。这显然是现在称之为牛顿第二运动定律的萌芽,而且还认识到内力 不能改变物体运动状态这一事实。 2.声学方面 在《论衡》中有:“生人所以言语呼吁者, 气括口喉之中, 动摇其舌, 张歙 其口,故能成言。譬犹吹萧笙,萧笙折破,气越不括 ’手无所弄,则不音。夫 箫之管犹人之口吞也, 手弄其孔犹人之动吞也。 ”又说: “令人操行变气远近, 宜与鱼等,气应而变,宜与水均。 ”可见他已认识到人发声是使空气振动而产 生的,并将声音在空气中的传播用可见的水波的传播来作了比喻。这种比喻, 在今天的物理教学中,在讲光的干涉和衍射时,不是仍然在运用吗?在这里, 还应特别予以注意的是王充实际上已指出了振动的传播要通过媒质。 3.热学方面 《论衡》中有“夫近水则寒,近火则温, 远之渐微,何则? 气之所加,远 近有差也。 ”“云雾,雨之征也,夏则为露,冬则为霜,温则为雨,寒则为雪, 雨露冰凝者, 皆由地发,不从天降也。 ”这些论述可以说明, 王充不仅用“气 ” 来解释热现象,指出热传递与距离远近的关系,而且对自然界中雨、露、霜、 雪的成因也进行了研究,指出了它们都是地面上的水蒸发所致,所以实质上他 已进入了物态与温度之间的关系的研究。可见,王充对热现象的观察和分析是 十分细致深入的,这种运用观察、分析的方法对现在的物理教学和科学研究, 都有指导意义。 4.电磁方面 关于摩擦起电的现象, 西周末年已有“玳瑁吸褡 ”的记载。(玳瑁是一种跟 龟极相似的海生爬行动物,产于中国沿海地区,它的甲壳黄褐色,光滑、有黑

8

斑, 是一种绝缘体,故摩擦能生电)。在《论衡》中, 对这现象作了进一步的解 释: “顿牟拾芥,磁石引针,皆以其真,不假他类,他类肖似,不能掇取者, 何 也?气性异殊,不能相感动也。 ”这里顿牟即玳瑁, 王充用气性相同, 也就是 性质相同来解释上述相互吸引的现象, 和气性不同,即性质不同来解释别类物 体不能“感动 ”的原因。 对于“雷电 ”现象: “夫雷之发动, 一气一声也。 ”即不过是一种气和一 种声而已。那么,为什么会有声呢?他以“人伤于寒, 寒气入腹,腹中素温, 温寒分争,激气雷鸣。 ”为喻,认为是不同的气相互激发出来的。可见,王充 认识到雷电也是物质的,也是自然界的一种变化现象。 四、运用力学原理的创造发明浑天仪与地动仪 漏水运转浑天仪和候风地动仪,是东汉张衡(公元 78—139 年)根据物理 的力学原理先后制成的。它们分别在天象和地震观察上发挥了作用。漏水运转 浑天仪是一台自动测示天象的仪器,它以一空心铜球表示天球,天球画有星座 和黄道、赤道,紧附在天球外的有地平环和子午环等,天球可以支架在子午环 上绕天轴转动。另外把计量时间的漏壶与浑象联系起来, 即利用漏壶的等时性, 以漏壶漏出的水为原动力,再通过浑象内部装置的齿轮等使传动和控制设备, 以使浑象每日均匀地绕天轴旋一周从而达到自动地、近似正确地演示天象的目 的。候风地动仪以精钢制成,形似酒尊,里面均匀排列八根“都柱 ”上粗下细 的立柱。由于都柱重心高,当地面一有震动,就极容易向震动方向倒下。尊外 相应地设置八条口含小铜球的龙,每个龙头下面都有一只蟾蜍,昂首张口(见 插页图 5)。当某一都柱倒下时, 就带动了连接的龙,使龙口张开,所含的铜球 落下到其下面的蟾蜍口中。因此观察落下的铜球的方位,就可判断地震发生的 方向。 五、《梦溪笔谈》 《梦溪笔谈》是北宋中期的政治家和科学家沈括(1031—1195)所著, 这 是中国科学史上一部重要的著作,英国科技史家李约瑟把它称为“ 中国科技史 上的座标 ”。《梦溪笔谈》这一举世闻名的科学巨著, 内容涉及领域十分广阔。 在物理知识方面,主要是生动地记述了磁学、光学和声学知识。 1.磁学方面

9

早在春秋战国时期, 我国发现磁石具有吸铁和指南的性质。到北宋的沈括, 他对指南针的使用作了多种试验。例如,他作了把指南针设法放在水面上(水 浮法),碗边上(碗唇法),手指甲上和把指南针悬挂起来等试验,并且进行比 较,指出了它们各自的特点,这可以说是世界上关于指南针的最早实验记录。 同时其实验方法也十分巧妙。例如,他是如何把指南针悬挂起来进行实验的呢? “其法取新纡中独茧丝,以芥子许蜡缀于针腰,无风处悬之,则针常指南”。 (《梦溪笔谈》卷 24)这种指南针的实验方法在今天看来,仍不失为是值得仿效 的较好方法。 更可钦佩的是,《梦溪笔谈》上还指出了“方家以磁石磨针锋,则能指南, 然常微偏东,不全南也。 ”说明沈括在实验中已发现了磁偏角。西方一般认为 哥伦布在 1492 年远渡大西洋时首先观测到磁偏角, 实际上沈括的发现要比哥伦 布早 400 多年。 2.光学方面 在《梦溪笔谈》中,有许多光学方面的观察和实验的记录及其分析。如对 日蚀、月蚀的成因作了理论总结,并第一次用类比演示实验来验证月亮圆缺的 科学道理。其中说: “如一弹丸,以粉涂其半, 侧视之, 则粉处如钩, 对视之, 则正圆。 ”(《梦溪笔谈》卷七)在该书中还除了通俗地讲凹面镜成像和针孔成 像的道理,对光的直线传播、光的折射现象和虹的形成进行了研究和解释以外, 还曾认真地作过凹面镜成像的实验,得到了较《墨经》前进一步的结果。如: “阳燧面洼,以一指迫而照之则正, 渐远则无所见,过此遂倒。”(《梦溪笔谈》 卷三)这里所谓“过此 ”的“此 ”,指凹面镜的焦点和中心之间的这段距离, 沈括又称之为“碍 ”。这就明确地指出了物在凹面镜焦点之内时得正像,在焦 点和中心之间看不到像,而在中心之外时得倒像。 《梦溪笔谈》中还对我国的一种古铜镜透光镜的透光原理,也作了精辟的 解释。透光镜可能在西汉时代已能制作,最早记载于隋唐之际王度的《古镜记》 中,该书说透光镜“承日照之,则背上文、画、墨入影内,纤毫无失”。对于 这种现象历来引起人们的注意,沈括对它的制造工艺和原理作了探讨,他说: “此为铸时薄处先冷,唯背文差厚,后冷而铜缩多,文虽在背,而镜面隐然有 迹, 所以于光中现。”(《梦溪笔谈》卷十九) 这个解释表明,由于镜背图案花

10

纹,致使整个镜子厚薄不匀,因此在铸造时厚薄不同,冷却有先后,后冷而铜 缩多,造成镜面也有和背面图案相同的微小的凹凸花纹,在它反射光线时就显 现出来了。 一句话,就是镜面的铭文是由于铜的收缩有差别所造成的。 据近来的中外研究,冷却法和磨刮法均可得到透光镜的效果,但从制镜的 技术上看,较一致的看法,是认为利用磨刮的方法而成的。 3.声学方面 《梦溪笔谈》中阐述的声学知识,包括关于乐律,古乐钟的发声,古琴的 制作和传声、共鸣等等,并记载了一个作者精心设计的共振实验。由于弦振动 比较微弱,不易观察,他剪了一些纸人放在弦上来作试验。他写道: “琴瑟皆 有应声:宫弦则应少宫,商弦则应少商,其余皆隔四相应。今曲中有声者, 须 依此用之。欲知此应者,先调弦令和声,乃剪纸人加弦上,鼓其应弦,则纸人 跃,他弦即不动。 ”这比英国人诺布尔和皮戈特使用类似的方法来演示共振现 象要早约 6 个世纪。还值得指出的是,沈括的这个用简单的仪器来证明弦线的 基音与泛音共振关系的实验,形象十分生动,若用于教学,更会引起学生学习 物理的兴趣。 沈括除了上述把声学知识广泛应用于乐器的调、制以外,他还用来科学地 解释生活中与此有关的种种现象,例如他在《梦溪笔谈》中记载了他在行军时 应用的声学知识。他写道: “古法以牛皮为天服(即箭袋),卧则为枕, 取其中 虚,附地振之,数里内有人马声,则皆闻之,盖虚能纳声也。 ”沈括的这种注 重知识的实际应用,对于我们今天进行物理教育,也是值得借鉴的。 六、《草象新书》 《草象新书》是我国古代突出的实验物理学家赵友钦(1279—1368)所著。 他在书中对光学现象作了比较深入的研究和详细的描述,并用实验进行小孔成 像的研究,指出了小孔成像的规律。 从实验知道,光通过小孔时,不论孔的形状如何,屏上得到的光斑总是发 光物的像。当孔相当大时,则屏上得到的光斑形状随孔的形状而定, 孔方则方, 孔圆则圆。他对这个现象的解释是“罅小则不足容日月之体, 是以随日、月之 形而圆,及其缺则皆缺。 ”“罅大而可容日、月之体也。 ”说明了小孔成像与 孔的大小有关。

11

为了证明这个结论,赵友钦设计了一个完备的实验(赵友钦实验图见插页 图 7)。他把一个二层楼房作为实验室, 在楼下的两间房子的地面上各挖一个直 径约 1.33 米(四尺)的圆井,右边井深约 1.33 米(四尺),左边井深约 2.66 米(八尺),在左边井里放一只约 1.33 米(四尺)高的桌子,在左井桌上和右 井井底各放一块密插 1000 多支蜡烛的圆板, 作为光源,把它们看作太阳或月 亮。在楼板上各有一小方孔,左边的孔宽约 3.3 厘米(一寸),右边的孔宽约 1.65 厘米(半寸)。他的这些设计都是有道理的。例如他用相邻两个房间而楼板 开孔不同,就是为了对比;他把作为光源的蜡烛放在井内,就可以使烛焰比较 稳定;井开得相当大,就可以放得下 1000 多支烛; 楼板上孔是较小的方形,可 以看到出现的像是圆形,证明像的形状与小孔的形状无关,只是孔较大的较明 亮,孔较小的较暗淡。但光源的形状如果改变,像的形状也要改变,例如, 熄 灭一半蜡烛,光源变为一半圆形时,像也缺了一半, 烛盘缺左半,像缺右半; 烛盘缺右半,像缺左半,证明小孔成的像是倒像。如果撤去左井内小桌,把烛 盘放在井底,也就是增大了光源与小孔的距离(物距),则天花板上的像就缩小, 而亮度却增加了。这种实验设计可以说是考虑得很周密的。 经过一系列的周密的观察实验以后, 赵友钦指出: “凡景近窍者狭,景远 窍者广;烛远窍者景亦狭,烛近窍者景亦广。景广则淡,景狭则浓。烛虽近而 光衰者, 景亦淡, 烛虽远而光盛者, 景亦浓。由是察之,烛也,光也,窍也,景 也,四者消长胜负,皆所当论者也。 ”赵友钦的这种正确科学论断,西方直到 16 世纪末才由开普勒得出, 比我国晚了 300 年。 这里也应指出的是,赵友钦在进行上述小孔成像的研究中,采用的那种实 验步骤,即只改变孔的大小;只改变光源的形状;只改变像距;只改变物距; 只改变孔在物、像间的位置,即同时改变像距和物距等等,都是确定一个因素 作为研究对象,而将其他因素控制不变的实验方法,至今仍为物理教学广泛采 用。 七、声学效应在乐律上的运用十二平均律 近代乐器上用的新律制十二平均律,是明代乐律理论家朱载堉(公元 1536— 1610)提出和创造的。在我国,早在周初,就有了在一个音阶中确定的十二个律, 并在十二律中选取五个或七个音组成一个音阶的乐制。大约在春秋战国时期,

12

我国开始使用定律调音的三分损益法, 来确定管或弦的长短和发音高低之间的 关系(见《管子·地员篇》)。这种方法就是从一个被认定为基音的弦(或管) 的长度出发,把它三等分,再去掉一份( “损一 ”)或加上一份( “益一 ”), 以此来确定另一个音的长度。在数学上, 就是把发音的弦长乘以 2/3 或 4/3,以 此类推下去,直到在弦(或管)上得出比基音约高一倍或低一倍的音,就完成 了一个音阶的计算。应用这种三分损益后完成一个音阶中各律的计算以后, 比 基音高(或低) 8 度的音只能的高(或低) 一倍,而不能刚好一倍, 这样就不能 真正组成一个完整的 8 度,为了消除这个差数,达到对音乐艺术更高的要求, 自汉代以来,不少音律乐家提出过许多修正的方法,但都不能得到简单、合理 而又精确的结果。朱栽堉于 1584 年以公比的等比级数分配音律, 使一个音阶中 任何两个相邻音律之间的公比都是,或音程为 100 音分,从而彻底消除了三分 损益法出现的差数。朱栽堉的这种科学地运用声学效应的革命性变革,极有利 于曲调的创作和乐器的制作,具有很高的科学性和实用价值。 十二平均律的提出,在我国物理学的研究和音乐教学中,具有特别重要的 意义,这就是从物理现象的定性讨论进入定量的数学计算,这在我国古代物理 学的研究中是一项创举, 而且与西欧比较起来, 也早于法国约 50 年。因此,当 这项发明由传教士传入欧洲时,引起了整个世界的轰动,并得到了德国物理学 家亥姆霍兹的高度评价。 中国古代在物理知识的传授中,涉及到的知识面是相当广泛的,它不仅涉 及到力学、热学、声学、光学和电磁学,而且也探讨了物质的本源。同时也可 看出,古代在物理知识代代相传的过程中,也有独到的见解和创造性的应用。 然而由于中国封建社会的政治制度、教育制度和经济体制等等因素,对科学发 展的扼制,使不少对物理学的形成很有价值的科学思想或创造发明,都因得不 到应有的重视和支持而湮没不闻,或者时断时续,甚至要隔几代后再重复前人 的工作,以致造成我国学校中的物理教育直到 19 世纪 60 年代,西欧已到了物 理学家人才辈出的时期才迟迟起步,这个教训是十分深刻的。

13

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活