人教版音乐五年级下册 第五单元 渔舟唱晚 教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版音乐五年级下册 第五单元 渔舟唱晚 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2023-11-06 08:52:31 | ||

图片预览

文档简介

《渔舟唱晚》教学设计

教学目标

审美感知:

通过欣赏乐曲《渔舟唱晚》,了解认记古筝的形制和音色以及表现力,体会乐曲所表达的情绪和意境。学生通过对旋律等音乐语言的分析,提高感受和理解音乐内容的能力,获得美的体验。

艺术表现:

学习古筝的基本演奏技巧以及指法,能伴随音乐唱熟旋律,了解乐曲的曲式结构,能够选择合适的表情术语描绘乐曲各部分的情绪变化。能根据音乐旋律想象音乐画面,并能根据乐曲意境联想与之相对的古诗。

创意实践:

引导学生听辨、讨论、联想,综合感受乐曲的形象,培养良好的欣赏习惯,发展学生的想象力和创新思维。

文化理解:

让学生了解并热爱祖国的民族音乐文化。通过诗、乐、画三方面相结合的方式,引导学生对中国古典音乐产生共鸣,进而产生愿意进一步接触的愿望。

教学重点:

了解古筝的音色及表现力。了解乐曲的曲式结构,学生通过对旋律等音乐语言的分析,提高感受和理解音乐内容的能力,获得美的体验。

教学难点:

体会乐曲所表达的情绪和意境,并能运用音乐表情术语进行正确地描述。能根据音乐旋律想象音乐画面。

教学方法:欣赏法、对比法、听辨法。

教学过程

一、看图说话,初步了解古筝曲《渔舟唱晚》

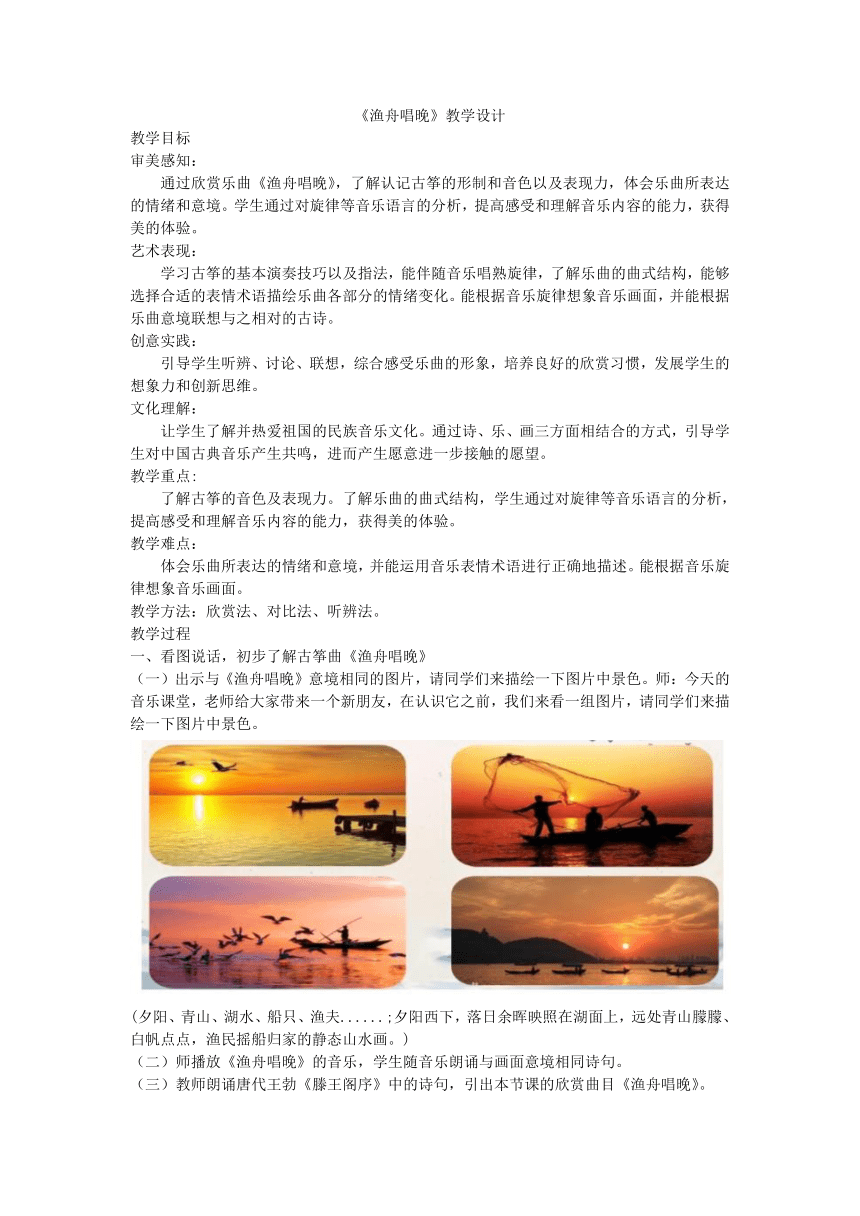

(一)出示与《渔舟唱晚》意境相同的图片,请同学们来描绘一下图片中景色。师:今天的音乐课堂,老师给大家带来一个新朋友,在认识它之前,我们来看一组图片,请同学们来描绘一下图片中景色。

(夕阳、青山、湖水、船只、渔夫......;夕阳西下,落日余晖映照在湖面上,远处青山朦朦、白帆点点,渔民摇船归家的静态山水画。)

(二)师播放《渔舟唱晚》的音乐,学生随音乐朗诵与画面意境相同诗句。

(三)教师朗诵唐代王勃《滕王阁序》中的诗句,引出本节课的欣赏曲目《渔舟唱晚》。

1.师朗诵唐代王勃《滕王阁序》节选:落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨。(落霞与孤雁一起飞翔,秋水和长天连成一片。傍晚时分,渔民在渔船上歌唱,那歌声一直传送到鄱阳湖的岸边;“渔舟唱晚”四个字,形象地表现了在夕阳西下的晚景中,渔舟纷纷归航,江面歌声四起的动人画面。)

2.师生一起有感情朗诵:落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨。

3.介绍乐曲《渔舟唱晚》。

师:在我国历史长河里,古诗词与音乐是密不可分的。一直在我们耳畔响起的乐曲,名字就出自于这首诗词-《渔舟唱晚》。《渔舟唱晚》是近代古筝演奏家娄树华根据古曲《归去来辞》的素材,加工改编而成的一首传统筝曲。表现了夕阳西下、湖面歌声四起,满怀丰收喜悦的渔民,驾着片片白帆,纷纷而归的动人画面。

(四)了解古筝的发展与构造。

师:这节课,老师也把古筝带到了我们课堂上,它就是我们的新朋友。下面我们来认识了解它。“筝”因弹奏起来“铮铮”作响而命名为“筝”,早在春秋战国时期的秦国,古筝已经广为流传,故也称“秦筝”,距今已有两千五百多年的历史。加一个古字,是借以说明它的历史久远。“古筝”是中华民族古老的弹拨乐器。

二、欣赏《渔舟唱晚》第一部分

(一)播放视频:第一部分音乐主题。师设置问题--这一部分的情绪和速度是怎样的?是什么样的场景?

(二)师领学生了解乐曲第一部分。

1.师唱第一部分主题。设置问题--这段旋律有几个音符组成?12356五个音符,这首乐曲是由中国传统的五声音阶构成,旋律平稳流畅。

2.师弹琴,带领学生轻声哼唱,熟悉主题旋律

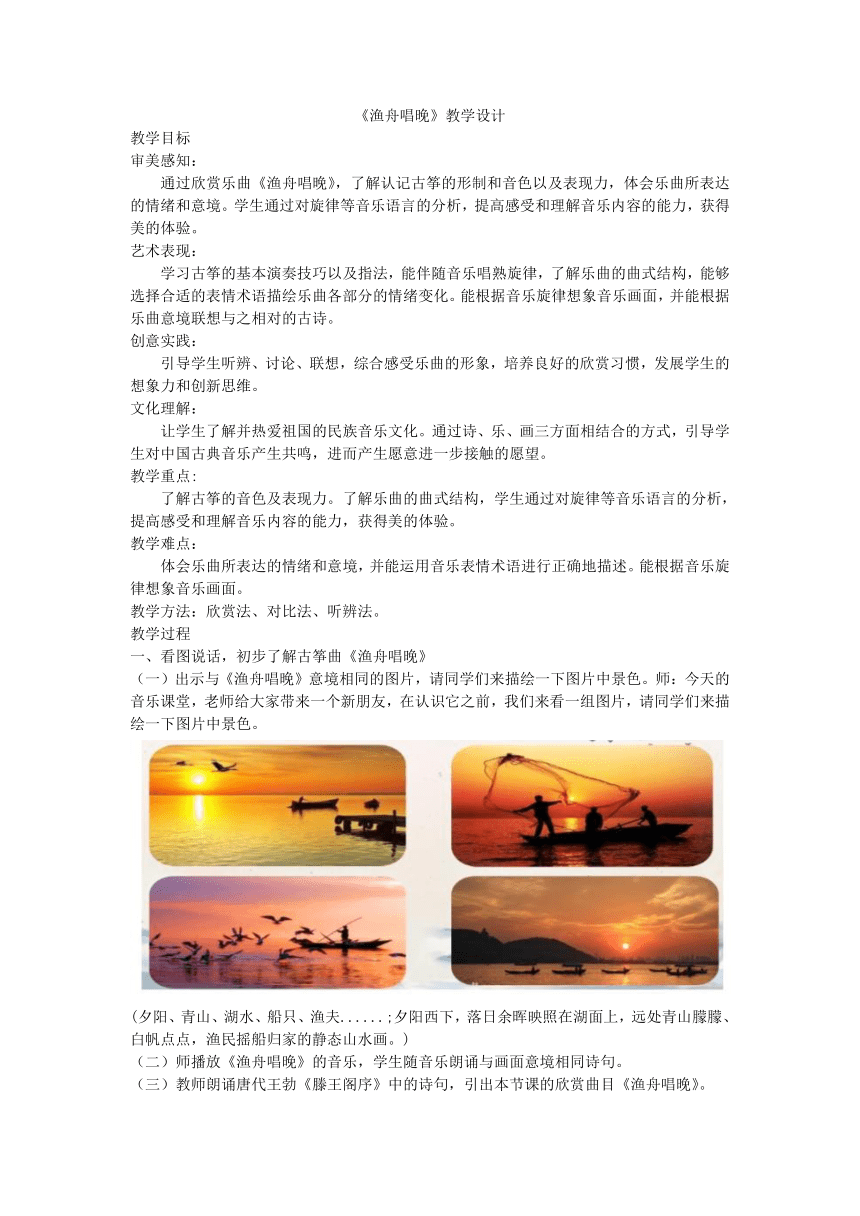

(三)学生学习左手颤音、滑音、点音的演奏方法,并了解这些技巧在古筝演奏中的意义。1.师弹两遍主题,一遍只用右手,一遍加左手,设置问题--请同学们通过聆听、对比,这两遍的弹奏带来的感受一样吗?右手弹奏乐谱

加左手弹奏乐谱

2.学生学习颤音、滑音、点音的演奏方法。

(1)师教授演奏方法:右手放在腿上,左手伸开。颤音:手腕上下颤动。滑音:左手往下按。点音:左手快速往下按,然后迅速弹回来。

(2)师唱乐谱,带领学生体验左手演奏技巧。

(3)师讲解:因为有颤、滑、点等这些为任何乐器所不能代替的独特技巧。双手完美配合让乐曲变得有声有韵!形成了古筝音乐“声韵兼备”的风格特点。

三、欣赏《渔舟唱晚》第二部分

(一)欣赏呼应式乐句

1.师:如果说乐曲的第一部分是一段景色的描写。第二部分由写景转向了渔民内心乐观积极的情绪以及浓郁的生活气息,这一部分有一个呼应式的乐句,相同的旋律,一前一后,像是两个渔民在船头互相问答对话,我们来听听。

2.教师引导学生展开想象,渔民劳作一天,满载而归,遇到朋友,会说些什么。

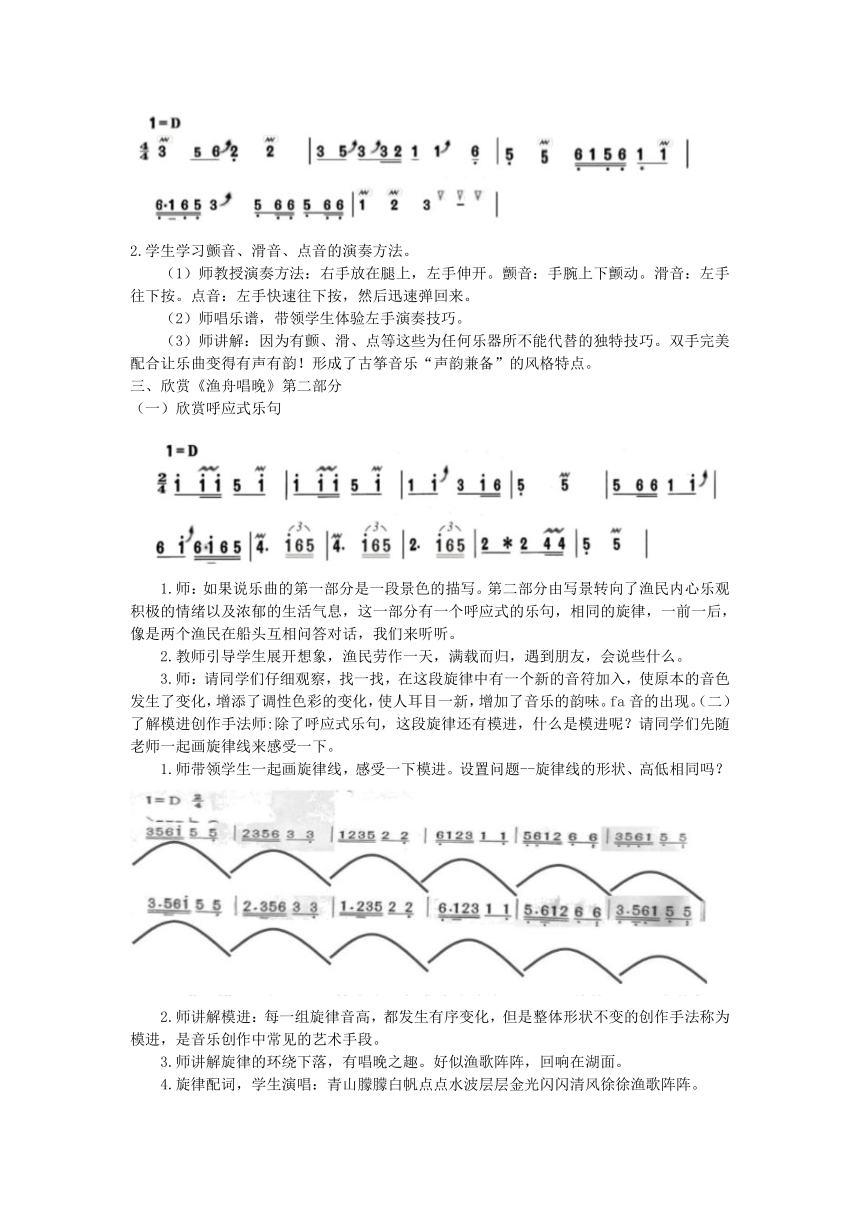

3.师:请同学们仔细观察,找一找,在这段旋律中有一个新的音符加入,使原本的音色发生了变化,增添了调性色彩的变化,使人耳目一新,增加了音乐的韵味。fa音的出现。(二)了解模进创作手法师:除了呼应式乐句,这段旋律还有模进,什么是模进呢?请同学们先随老师一起画旋律线来感受一下。

1.师带领学生一起画旋律线,感受一下模进。设置问题--旋律线的形状、高低相同吗?

2.师讲解模进:每一组旋律音高,都发生有序变化,但是整体形状不变的创作手法称为模进,是音乐创作中常见的艺术手段。

3.师讲解旋律的环绕下落,有唱晚之趣。好似渔歌阵阵,回响在湖面。

4.旋律配词,学生演唱:青山朦朦白帆点点水波层层金光闪闪清风徐徐渔歌阵阵。

(三)通过播放模进旋律,了解古筝基本指法

1.师播放模进旋律。设置问题--请同学们仔细观察,这段旋律都用了哪些指法。

2.讲解古筝指法托:大拇指勾:中指连抹:食指连续弹奏

3.学生学习连抹的演奏方法

(1)师带领学生模仿连抹指法。

(2)师请学生上台参与演奏,师生合作完成连抹指法的旋律。

(四)学生完整欣赏第二部分,总结这一部分的速度,情绪以及场景

四、欣赏《渔舟唱晚》第三部分

(一)播放第三部分主题音乐。设置问题--这一段音乐,运用了最能体现古筝音色的花指,仔细观察是怎样演奏的?

(二)了解学习古筝指法--花指。

1.模仿这一段主题音乐的演奏指法,了解花指是大拇指由高音到低音刮奏,是最具古筝音色的演奏技巧之一。

2.学习花指的演奏方法,为主题音乐加声势律动。律动要求:右手放在腿上,跟随音乐先模拟花指演奏方法,然后按节奏拍腿。

(三)引导学生展开联想,这段音乐里都有哪些声音。船桨拍打水面,水花飞溅,还有摇橹声,歌声交织在一起。

(四)完整欣赏第三部分。

1.师播放第三部分带图形谱的音乐。设置问题—完整聆听第三部分音乐,听完小组讨论,主题音乐播放了几次?情绪、速度发生了怎样的变化?展开联想,这段音乐是怎样的场景。

2.音乐播放完分小组讨论。主题音乐出现了三次,速度越来越快,情绪越来越热烈,荡桨声、摇橹声和浪花飞溅声。展现出渔舟近岸、渔歌飞扬的热烈景象。

五、完整欣赏并表演《渔舟唱晚》

1.学生分小组练习

(1)朗诵与乐曲意境相同的古诗

(2)模拟渔夫对话。

(3)演唱青山朦朦白帆点点水波层层金光闪闪清风徐徐渔歌阵阵。

2.完整欣赏并表演《渔舟唱晚》

3.师讲解尾声

师:乐曲第三部分结束后,还有一小段旋律是乐曲尾声,请同学们思考,尾结构速度情绪场景第一部分慢板安静地、优美地、如歌地渐渐西沉的夕阳,缓缓移动的渔船,远出朦朦的青山第二部分比第一部分速度加快活泼地、欢乐地渔夫荡桨归舟、乘风波浪前进的欢乐情绪。第三部分渐快热烈地、激昂地荡桨声、摇橹声和水花飞溅声。展现出渔舟近岸、渔歌飞扬的热烈景象。声的音乐情绪,速度是怎样的,请大家再次展开联想,旋律出现这样的变化是想表现怎样的场景呢?

六、拓展师弹奏古筝曲《梅花三弄》,向同学们介绍这首乐曲是由古琴曲《梅花三弄》改编而成。古琴距今已有三千多年的历史。在下节课将带领同学们聆听古琴曲《梅花三弄》。

七、作业

1.欣赏不同版本的《渔舟唱晚》,小提琴、二胡、笛子等各种不同形式的独奏、重奏、合奏。

2.了解古琴以及乐曲《梅花三弄》。

八、小结

渔舟唱晚又被国际称为一首赋有东方风格的世界名曲,我们中国的民族音乐,音乐是融诗、画、乐于一身的艺术,是非常丰富美好的,希望大家都去关心它、发现它的美,传承它,发扬它,热爱我们的祖国,更热爱我们的民族音乐文化,不仅成为音乐的聆听者更要成为音乐的传播者

教学目标

审美感知:

通过欣赏乐曲《渔舟唱晚》,了解认记古筝的形制和音色以及表现力,体会乐曲所表达的情绪和意境。学生通过对旋律等音乐语言的分析,提高感受和理解音乐内容的能力,获得美的体验。

艺术表现:

学习古筝的基本演奏技巧以及指法,能伴随音乐唱熟旋律,了解乐曲的曲式结构,能够选择合适的表情术语描绘乐曲各部分的情绪变化。能根据音乐旋律想象音乐画面,并能根据乐曲意境联想与之相对的古诗。

创意实践:

引导学生听辨、讨论、联想,综合感受乐曲的形象,培养良好的欣赏习惯,发展学生的想象力和创新思维。

文化理解:

让学生了解并热爱祖国的民族音乐文化。通过诗、乐、画三方面相结合的方式,引导学生对中国古典音乐产生共鸣,进而产生愿意进一步接触的愿望。

教学重点:

了解古筝的音色及表现力。了解乐曲的曲式结构,学生通过对旋律等音乐语言的分析,提高感受和理解音乐内容的能力,获得美的体验。

教学难点:

体会乐曲所表达的情绪和意境,并能运用音乐表情术语进行正确地描述。能根据音乐旋律想象音乐画面。

教学方法:欣赏法、对比法、听辨法。

教学过程

一、看图说话,初步了解古筝曲《渔舟唱晚》

(一)出示与《渔舟唱晚》意境相同的图片,请同学们来描绘一下图片中景色。师:今天的音乐课堂,老师给大家带来一个新朋友,在认识它之前,我们来看一组图片,请同学们来描绘一下图片中景色。

(夕阳、青山、湖水、船只、渔夫......;夕阳西下,落日余晖映照在湖面上,远处青山朦朦、白帆点点,渔民摇船归家的静态山水画。)

(二)师播放《渔舟唱晚》的音乐,学生随音乐朗诵与画面意境相同诗句。

(三)教师朗诵唐代王勃《滕王阁序》中的诗句,引出本节课的欣赏曲目《渔舟唱晚》。

1.师朗诵唐代王勃《滕王阁序》节选:落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨。(落霞与孤雁一起飞翔,秋水和长天连成一片。傍晚时分,渔民在渔船上歌唱,那歌声一直传送到鄱阳湖的岸边;“渔舟唱晚”四个字,形象地表现了在夕阳西下的晚景中,渔舟纷纷归航,江面歌声四起的动人画面。)

2.师生一起有感情朗诵:落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨。

3.介绍乐曲《渔舟唱晚》。

师:在我国历史长河里,古诗词与音乐是密不可分的。一直在我们耳畔响起的乐曲,名字就出自于这首诗词-《渔舟唱晚》。《渔舟唱晚》是近代古筝演奏家娄树华根据古曲《归去来辞》的素材,加工改编而成的一首传统筝曲。表现了夕阳西下、湖面歌声四起,满怀丰收喜悦的渔民,驾着片片白帆,纷纷而归的动人画面。

(四)了解古筝的发展与构造。

师:这节课,老师也把古筝带到了我们课堂上,它就是我们的新朋友。下面我们来认识了解它。“筝”因弹奏起来“铮铮”作响而命名为“筝”,早在春秋战国时期的秦国,古筝已经广为流传,故也称“秦筝”,距今已有两千五百多年的历史。加一个古字,是借以说明它的历史久远。“古筝”是中华民族古老的弹拨乐器。

二、欣赏《渔舟唱晚》第一部分

(一)播放视频:第一部分音乐主题。师设置问题--这一部分的情绪和速度是怎样的?是什么样的场景?

(二)师领学生了解乐曲第一部分。

1.师唱第一部分主题。设置问题--这段旋律有几个音符组成?12356五个音符,这首乐曲是由中国传统的五声音阶构成,旋律平稳流畅。

2.师弹琴,带领学生轻声哼唱,熟悉主题旋律

(三)学生学习左手颤音、滑音、点音的演奏方法,并了解这些技巧在古筝演奏中的意义。1.师弹两遍主题,一遍只用右手,一遍加左手,设置问题--请同学们通过聆听、对比,这两遍的弹奏带来的感受一样吗?右手弹奏乐谱

加左手弹奏乐谱

2.学生学习颤音、滑音、点音的演奏方法。

(1)师教授演奏方法:右手放在腿上,左手伸开。颤音:手腕上下颤动。滑音:左手往下按。点音:左手快速往下按,然后迅速弹回来。

(2)师唱乐谱,带领学生体验左手演奏技巧。

(3)师讲解:因为有颤、滑、点等这些为任何乐器所不能代替的独特技巧。双手完美配合让乐曲变得有声有韵!形成了古筝音乐“声韵兼备”的风格特点。

三、欣赏《渔舟唱晚》第二部分

(一)欣赏呼应式乐句

1.师:如果说乐曲的第一部分是一段景色的描写。第二部分由写景转向了渔民内心乐观积极的情绪以及浓郁的生活气息,这一部分有一个呼应式的乐句,相同的旋律,一前一后,像是两个渔民在船头互相问答对话,我们来听听。

2.教师引导学生展开想象,渔民劳作一天,满载而归,遇到朋友,会说些什么。

3.师:请同学们仔细观察,找一找,在这段旋律中有一个新的音符加入,使原本的音色发生了变化,增添了调性色彩的变化,使人耳目一新,增加了音乐的韵味。fa音的出现。(二)了解模进创作手法师:除了呼应式乐句,这段旋律还有模进,什么是模进呢?请同学们先随老师一起画旋律线来感受一下。

1.师带领学生一起画旋律线,感受一下模进。设置问题--旋律线的形状、高低相同吗?

2.师讲解模进:每一组旋律音高,都发生有序变化,但是整体形状不变的创作手法称为模进,是音乐创作中常见的艺术手段。

3.师讲解旋律的环绕下落,有唱晚之趣。好似渔歌阵阵,回响在湖面。

4.旋律配词,学生演唱:青山朦朦白帆点点水波层层金光闪闪清风徐徐渔歌阵阵。

(三)通过播放模进旋律,了解古筝基本指法

1.师播放模进旋律。设置问题--请同学们仔细观察,这段旋律都用了哪些指法。

2.讲解古筝指法托:大拇指勾:中指连抹:食指连续弹奏

3.学生学习连抹的演奏方法

(1)师带领学生模仿连抹指法。

(2)师请学生上台参与演奏,师生合作完成连抹指法的旋律。

(四)学生完整欣赏第二部分,总结这一部分的速度,情绪以及场景

四、欣赏《渔舟唱晚》第三部分

(一)播放第三部分主题音乐。设置问题--这一段音乐,运用了最能体现古筝音色的花指,仔细观察是怎样演奏的?

(二)了解学习古筝指法--花指。

1.模仿这一段主题音乐的演奏指法,了解花指是大拇指由高音到低音刮奏,是最具古筝音色的演奏技巧之一。

2.学习花指的演奏方法,为主题音乐加声势律动。律动要求:右手放在腿上,跟随音乐先模拟花指演奏方法,然后按节奏拍腿。

(三)引导学生展开联想,这段音乐里都有哪些声音。船桨拍打水面,水花飞溅,还有摇橹声,歌声交织在一起。

(四)完整欣赏第三部分。

1.师播放第三部分带图形谱的音乐。设置问题—完整聆听第三部分音乐,听完小组讨论,主题音乐播放了几次?情绪、速度发生了怎样的变化?展开联想,这段音乐是怎样的场景。

2.音乐播放完分小组讨论。主题音乐出现了三次,速度越来越快,情绪越来越热烈,荡桨声、摇橹声和浪花飞溅声。展现出渔舟近岸、渔歌飞扬的热烈景象。

五、完整欣赏并表演《渔舟唱晚》

1.学生分小组练习

(1)朗诵与乐曲意境相同的古诗

(2)模拟渔夫对话。

(3)演唱青山朦朦白帆点点水波层层金光闪闪清风徐徐渔歌阵阵。

2.完整欣赏并表演《渔舟唱晚》

3.师讲解尾声

师:乐曲第三部分结束后,还有一小段旋律是乐曲尾声,请同学们思考,尾结构速度情绪场景第一部分慢板安静地、优美地、如歌地渐渐西沉的夕阳,缓缓移动的渔船,远出朦朦的青山第二部分比第一部分速度加快活泼地、欢乐地渔夫荡桨归舟、乘风波浪前进的欢乐情绪。第三部分渐快热烈地、激昂地荡桨声、摇橹声和水花飞溅声。展现出渔舟近岸、渔歌飞扬的热烈景象。声的音乐情绪,速度是怎样的,请大家再次展开联想,旋律出现这样的变化是想表现怎样的场景呢?

六、拓展师弹奏古筝曲《梅花三弄》,向同学们介绍这首乐曲是由古琴曲《梅花三弄》改编而成。古琴距今已有三千多年的历史。在下节课将带领同学们聆听古琴曲《梅花三弄》。

七、作业

1.欣赏不同版本的《渔舟唱晚》,小提琴、二胡、笛子等各种不同形式的独奏、重奏、合奏。

2.了解古琴以及乐曲《梅花三弄》。

八、小结

渔舟唱晚又被国际称为一首赋有东方风格的世界名曲,我们中国的民族音乐,音乐是融诗、画、乐于一身的艺术,是非常丰富美好的,希望大家都去关心它、发现它的美,传承它,发扬它,热爱我们的祖国,更热爱我们的民族音乐文化,不仅成为音乐的聆听者更要成为音乐的传播者

同课章节目录

- 第一单元 北国之声

- 唱歌 美丽的家乡

- 欣赏 驯鹿

- 欣赏 冬猎

- 欣赏 鸿雁

- 唱歌 长城放鸽

- 唱歌 银色的马车从天上来啦

- 第二单元 五十六朵花

- 唱歌 吹起羌笛跳锅庄

- 欣赏 瑶族舞曲

- 演奏 瑶族舞曲

- 欣赏 木鼓歌

- 欣赏 锦鸡出山

- 唱歌 阿喽喽

- 第三单元 唱大戏

- 唱歌 看大戏

- 欣赏 花木兰

- 编创

- 唱歌 西湖美

- 欣赏 故乡是北京

- 第四单元 影视音乐

- 欣赏 映山红

- 唱歌 让我们荡起双桨

- 欣赏 迎春

- 欣赏 纸风车

- 欣赏 风

- 唱歌 送别

- 音乐实践

- 第五单元 古韵新声

- 唱歌 梅花

- 欣赏 梅花三弄

- 欣赏 渔舟唱晚

- 音乐知识 常用表情术语

- 唱歌 静夜思

- 活动 古诗朗诵演唱会

- 第六单元 小小音乐剧

- 活动 东郭先生与狼

- 我的音乐网页

- 视唱

- 演奏 牧童之歌

- 演奏 美丽的家乡

- 选听 听妈妈讲那过去的事情

- 选唱 井冈山下种南瓜