最后一课

图片预览

文档简介

课件32张PPT。副标题

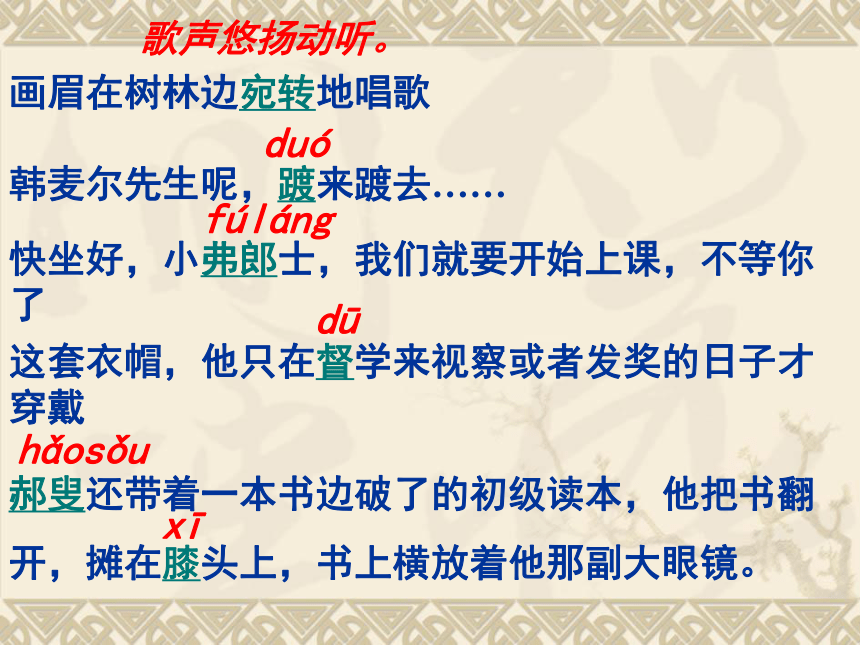

阿尔萨斯省的一个小孩的自述韩麦尔先生呢,踱来踱去……快坐好,小弗郎士,我们就要开始上课,不等你了 duófúláng这套衣帽,他只在督学来视察或者发奖的日子才穿戴 dūxīhǎosǒu郝叟还带着一本书边破了的初级读本,他把书翻

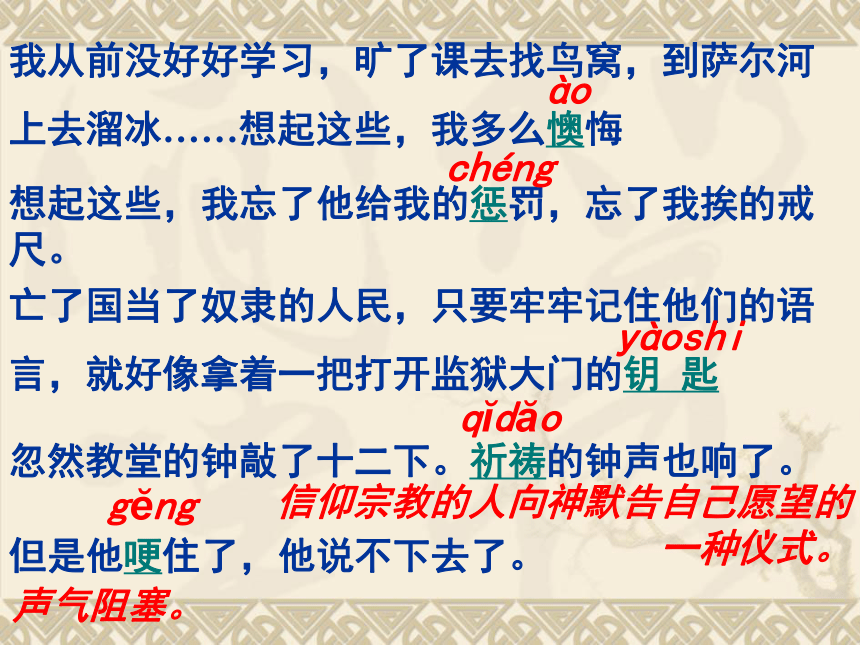

开,摊在膝头上,书上横放着他那副大眼镜。 画眉在树林边宛转地唱歌 歌声悠扬动听。但是他哽住了,他说不下去了。 g?ng想起这些,我忘了他给我的惩罚,忘了我挨的戒尺。 chéng亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语

言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥 匙 忽然教堂的钟敲了十二下。祈祷的钟声也响了。 yàoshiq?d?oào 我从前没好好学习,旷了课去找鸟窝,到萨尔河

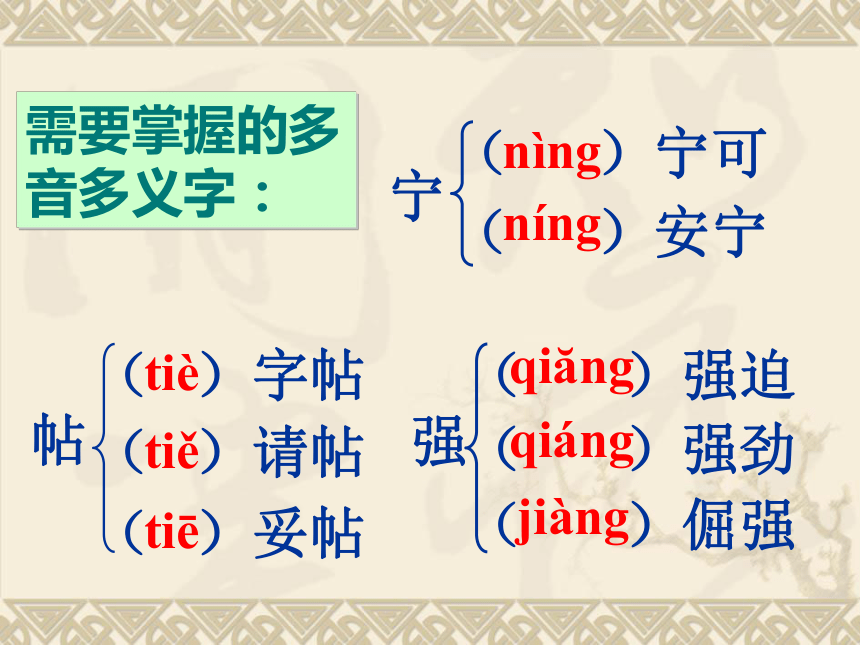

上去溜冰……想起这些,我多么懊悔 信仰宗教的人向神默告自己愿望的一种仪式。声气阻塞。需要掌握的多音多义字:( )宁可( )安宁nìngníng( )字帖( )请帖( )妥帖( )强迫( )强劲( )倔强tiè tiětiēqiángqi?ngjiàng 都德(1840~1897),法

国小说家。1868年出版长篇自

传体小说《小东西》,获得

巨大成功,以此确立了在法国

文坛上的地位。 “普法战争”

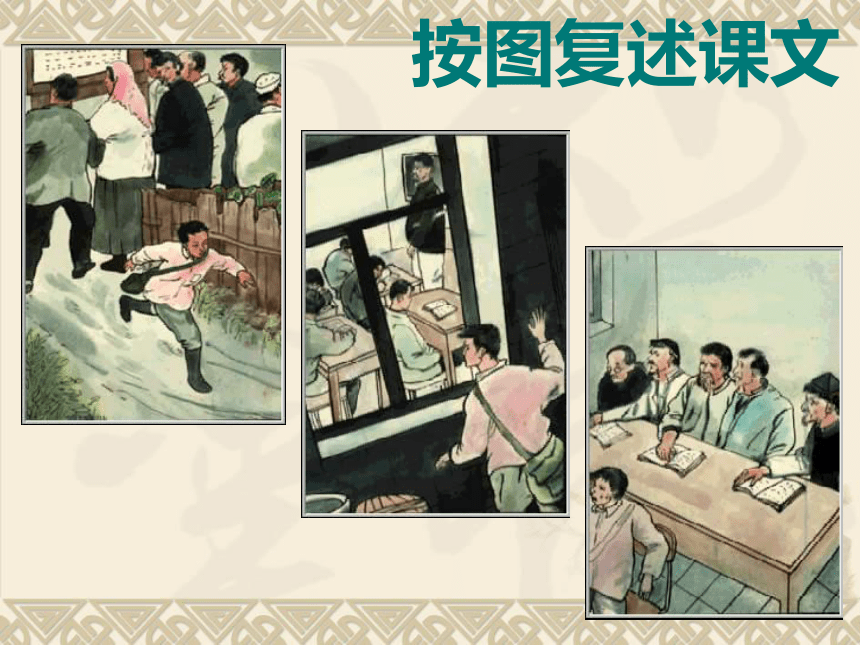

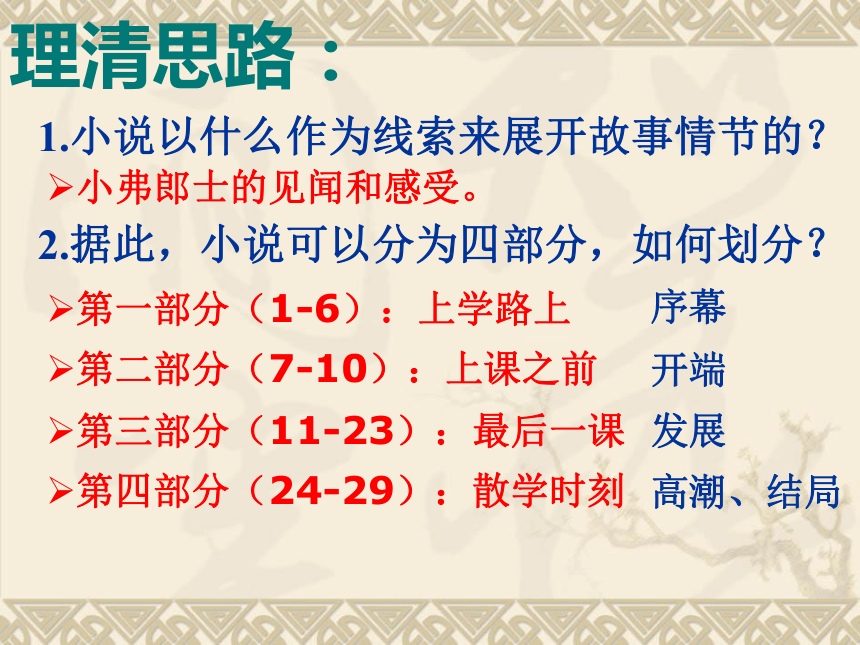

期间,他的《最后一课》《柏林之围》由于具有深刻的爱国主义内容和精湛的艺术技巧,成为世界短篇小说中的杰作。他是一位多产作家,一生写有12部长篇小说,4部短篇小说集。关于普法战争: 1870—1871年,爆发了普法战争——法国国王拿破仑三世为了阻遏普鲁士用武力统一德意志联邦的行动,维护法国在欧洲的霸权,故发动了战争。但不到两个月,法军即告大败。普鲁士军队长驱直入,包围了巴黎。法国政府执行卖国政策,与普鲁士签订了屈辱的停战协定,赔款50亿法郎,并把阿尔萨斯和洛林东部地区割让给普鲁士。小说:描写人物的方法主要分为:肖像描写、语言描写、动作描写、 神态描写、心理描写 一种叙事性的文学体裁,通过人物的塑造和情节、环境的描述来概括地表现社会生活的矛盾。自读课文 ,思考:情节:环境:人物:小说的中心,反映文章主题故事的(序幕)、开端、发展、高潮、结局、(尾声)自然环境和社会环境小说三要素按图复述课文理清思路:1.小说以什么作为线索来展开故事情节的?2.据此,小说可以分为四部分,如何划分? 小弗郎士的见闻和感受。第一部分(1-6):上学路上序幕第二部分(7-10):上课之前第三部分(11-23):最后一课第四部分(24-29):散学时刻开端发展高潮、结局 朗读课文第l一6节(上课路上),注意“我”在途中的所见所闻。 1、“我”为什么想“别上学了?”他是怎样的学生? ①小弗郎士这天迟到,怕老师骂,特别是怕检查功课,因此很自然地想到了逃学。 ②野外的景色是那么吸引人。 2、沿途有哪些景象吸引了他? 天气是那么晴朗,那么暖和;画眉在树林边宛转的唱歌;普鲁土兵正在操练。 3、对于普鲁士兵的操练“我”是如何看的?认为比学习有趣、天真、幼稚、无知、是非不清,为下文做了铺垫。 5、"可是我还是能管住自己,急忙向学校跑去"有哪些地方能说明他能管住自己? ①自然环境和普鲁士兵的操练吸引他,他还是向学校跑去。 ②围观布告,他只是边走路边猜测,没有停步。 ③华希特的玩笑,他还“上气不接下气”得上学。 4、在上学路上,小弗郎士看到的景物(画眉、操练、布告牌)对全文内容起什么作用? 布告牌前为什么围了那么多人?到底又发生了什么事? 表现出小弗的幼稚、贪玩、不懂事,暗示了故事发生的背景,为他后来的心理变化作了辅垫。

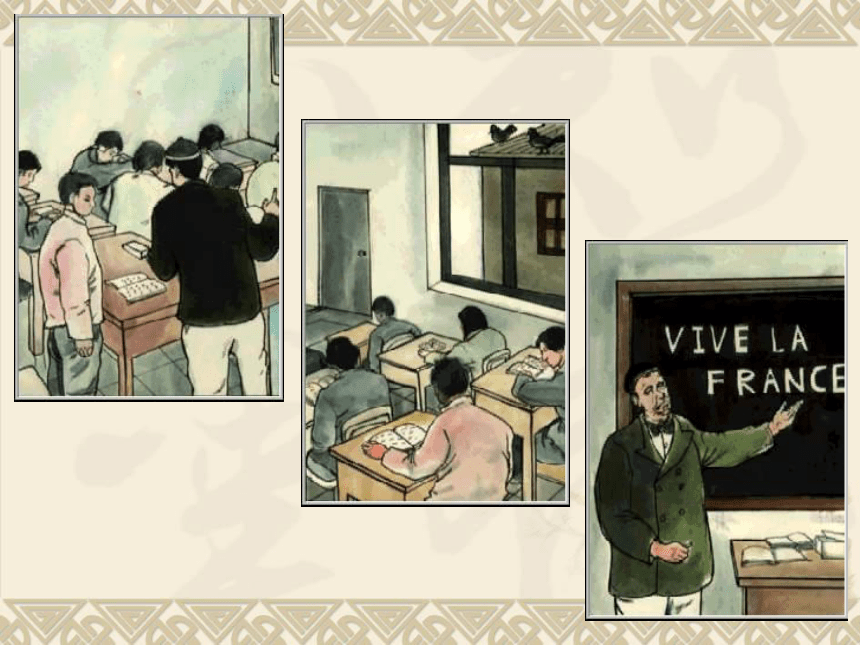

“又”为后文制造悬念。阅读课文第7-10节(上课前)

1、到了学校,小弗郎土发现哪些情况不同往日?(请填写下表)写上学途中的情景,交代了故事发生的背景,告诉我们小弗郎士有贪玩的一面,他没有学好功课,但还能重视纪律,管住自己,急忙赶到学校。 1-6段小结:气氛学生平时开始上课的时候,总有一阵喧闹,就是在街上也能听到。今天安安静静,跟星期天的早晨一样。课前学生开课桌啦,关课桌啦,大家怕吵捂着耳朵大声背书啦。课前都已在自己的座位上了。还有镇上的人。教师拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,“静一点,静一点……”踱来踱去……挟着那怕人的铁戒尺。平时“我”会迟到会遭老师的责骂今天迟到,老师却很温和地叫我坐好平时老师穿戴一般今天老师穿着只在督学来视察……才穿的漂亮礼服。?2、在这种气氛中走进教室,小弗郎士会想些什么呢?3、郝叟老头和其他人为什么坐到教室来?体现了人们对“最后一课”的重视。 诧异、疑惑 作用:

通过课前一系列异于往常的描写,烘托出“最后一课”严肃、庄严、悲愤的氛围,为下文宣布最后一课埋下伏笔,进一步加深悬念。 阅读11至23段(最后一课)

讨论:

1、究竟发生了什么事?(用书上的话回答) 韩麦尔先生怀着什么心情来宣布这一消息?

2、听到韩麦尔先生说“今天是最后一堂法语课了”小弗郎士明白了什么?他的思想感情有哪些变化?(用书上的原文回答) "又柔和又严肃"。柔和:对孩子充满了爱;严肃,怀着沉重的心情宣布这一消息。 "万分难过,坏家伙"、"我再也不能学法语了"、"可怜的人,忘了他给我的惩罚"、"现在我明白了"。 3、第15段为什么说韩麦尔先生是可怜的人? 韩麦尔先生身为法国人,却不能教法语,辛勤工作四十多年,却要被无辜赶走,实在是令人痛心的事。这当中有小弗郎士对老师的敬爱之情,还掺杂着对老师的理解和同情。 4、小弗郎士没能答出分词的用法,老师说了什么?由此可看出他的心情是怎样的? "总要把学习拖到明天,这正是阿尔萨斯人最大的不幸"、"算了吧,时间有的是,明天再学也不迟"。先生批评阿尔萨斯人不珍惜时光学习,结果连自己的语言也不会说、不会写,而今又失去了学习自己祖国语言的权利,表现先生的民族责任感和爱国热情。5、老师讲到法语,对法语有什么评价?用了什么比喻?这个比喻的深刻意义是什么?表现先生怎样的思想感情?为什么小弗郎士这次听讲全都懂? 监狱的大门比喻普鲁士对法国人民的统治与封锁;钥匙比喻法国语言;含义是:掌握祖国语言,可以激起人民的爱国意识,从而团结起来,打败敌人,求得民族的解放。 全都懂,觉得挺容易。他受到强烈的爱国主义教育,知道了学习祖国语言的重要,自觉要求学好语言,听得特别细心,所以全懂。 6、习字课上,老师是怎样安排的?有何用意,产生什么效果?作者是通过哪些来描写专心写字的孩子?此时,从教室屋顶传来鸽子咕咕的叫声,"我"心里怎么想?表现小弗郎士怎样的思想感情? 韩麦尔先生的教育,激发了大家的爱国热情,大家决心要认真学好和牢记"法兰西" "阿尔萨斯",他们把这看成是祖国的象征,因此把字帖比成小国旗。习字的时候也特别专心。 细节描写:抓住声音和最容易分心的人和事来写。"他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!"小弗郎士嘲笑普鲁士侵略者强迫人民学德语,表现出一个天真的孩子对侵略者愤慨。 7、小弗郎士以怎样的心情观察老师,联想到哪些?为何小弗郎士永远忘不了“这最后一课”?小弗郎土设身处地的想到老师将离开生活、工作四十年的地方多么伤心,发出了“可怜的人”的慨叹,同情理解老师。他永远忘不了这“最后一课”,忘不了自己祖国的语言。第11-23节总结

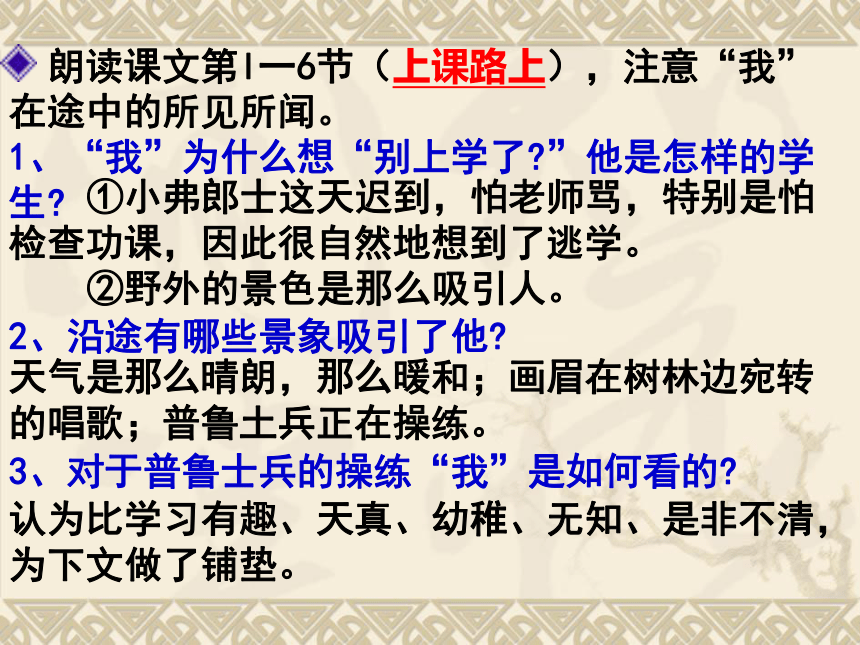

????这是《最后一课》中心部分,着重写韩麦尔先生以自己对祖国无限热爱的心情上好最后一课,以及小弗郎士激发了爱国热情,从一个天真、贪玩的孩子转变成为一个懂事的学生,专心上好最后一课的情景。 朗读第24-29段(散课时刻)

讨论:

1、这部分对韩麦尔先生进行了哪些方面的描写?第24段中钟声、号声、惨白、高大四个词有何内在联系?神态、语言、动作描写;

钟声宣告了最后一堂法语课的结束,号声暗示着德语要代替法语;这两点沉重打击让韩因为失去祖国而极度痛苦,所以脸色惨白。小弗朗士感受他的爱国精神,觉得他的形象高大了,认识到他不仅是法语教师,更是一位爱国志士。表现了韩麦尔先生对失去国土的极度悲愤,对祖国深挚的爱;和早日收复国土的强烈愿望以及对法国必胜的坚定信念。

转 拿 使 写;

表示韩麦尔先生坚信法兰西必胜,它也激励人们要永远不忘记祖国法兰西,这是韩麦尔先生爱国主义精神的集中体现。2、他转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量写出两个大字:“法兰西万岁!”

这句话,表现了他怎样的思想感情?其中有哪些动词很好地表现了他的思想感情?书写“法兰西万岁”这两个大字,含义是什么? 3、他写完这几个字,痛苦得“呆在那儿,头靠着墙壁”。既不转身也不回头 ,为什么?面对祖国被占领、与祖国语言永别的残酷现实,他悲痛已极,只能无力地做了一个手势,示意这最后一课的结束。4、小说为什么以韩麦尔先生的一个手势作结?如果换成极其慷慨激昂的言语不是更激动人心吗?小说以韩麦尔先生的一个痛苦的表情和手势结尾,给人留下了极为深刻的印象。此时无声胜有声。这比慷慨激昂的言语更为真实,更为深沉,更能震撼读者的心灵。小结:

通过这最后一课,小弗郎士对韩麦尔先生有了更深的了解,看到了先生热爱祖国的高大形象,更加敬仰先生的崇高人格,因而觉得"他从来没有这么高大"。这是最后一课的结束,也是整篇小说的结束。在这一段里小说情节发展到高潮,十分感人! 主题思想? 通过阿尔萨斯省的一个小学生小弗郎士在最后一堂法语课的见闻感受,刻画了以小弗郎士和韩麦尔先生的典型形象,真实反映了法国沦陷区人民在遭到异族侵略统治的悲愤和对祖国的热爱,集中表现了法国人民崇高的爱国主义精神。 启示 这篇小说告诉我们:热爱祖国就应该热爱祖国的语言文字。认真学好祖国语言正是热爱祖国的一种具体表现。不要把热爱祖国只停留在口头上,应脚踏实地积极主动地学好祖国的语言文字。同时也要分秒必争地认真学好一切科学知识。 总结:1.标题的含义和作用。 亡了国的阿尔萨斯人最后一堂法语课。标题不但指出文章的内容,而且蕴含着悲愤的情绪,一定程度上暗示了中心。 2.人物描写(结合课后练习)。 韩麦尔先生:

服装:穿礼服上课表示对最后一课的重视。 表情:柔和、严肃、惨白、呆 语言:宣布这是最后一堂法语课……

动作:用尽全身力气书写“法兰西万岁”

总结:在学生的眼中,他是一位严厉的老师。在国家灭亡的压力下,他能保持镇定,维护自己的形象,有高贵的气度。课上对大家的批评,深深的自责以及对孩子们的谆谆告诫,塑造出一位恪尽职守,道德高尚的教师形象。小弗郎士:他的心理活动贯穿全篇,心路历程:上学的 路上看到教室里的气氛知道是最后一课上最后一课时怕骂、

贪玩、

不爱学习 吃惊、诧异 难过、懊悔 悲愤、懂事 贪玩 不爱学习

怕老师

幼稚 不懂事热爱法语 认真学法语理解 同情 敬爱 留恋老师热爱祖国 恨敌人心理描写作用:祖国被侵赂者践踏、人民失去自由的残酷现实震动了小弗郎土幼稚的心,激发了他朴素的爱国感情,韩麦尔先生的谆谆教导使他走向成熟。 小弗郎士心理变化原因:1、他本来就不是一个坏孩子,他贪玩,但还能管住自己的孩子。

2、由于韩麦尔先生以及小镇上居民的沉痛心情和爱国主义氛围的感染、影响。

3、亡国的惨痛带来的震撼,对即将失去的美好事物的深深眷恋。1、贯穿故事情节的作用。

2、深化小说主题的重要作用。小弗郎士在文中起到的作用:郝叟等镇上的人们:不同身份的人以不同方式表达了亡国的悲愤和对祖国的热爱,加深了文章的中心思想。 质题、释疑1.小说写的是爱国主义精神,可是文中并没有“爱国主义精神”这几个字。小说是怎样体现爱国主义精神的?

(提示:细节描写)2.文中环境描写的作用?交代故事的时代背景;渲染气氛;烘托人物;推动故事情节的发展,映衬人物的心情,抒发作者的思想感情。中国的历史是一部被侵略和反侵略的历史,《最后一课》中表现出来的爱国精神,很容易引起我们的共鸣,请以例句为范,列举中国人在抗击外族侵略时所表现的高昂气节的句子。民族气节是韩麦尔“法兰西万岁”呐喊声中的坚定信念!

民族气节是文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的浩然正气!

民族气节是陆游“_______________________________”的高尚情操!

民族气节是林则徐“_____________________________”的凛然不惧!

民族气节是孙中山“_____________________________”的豪情壮志!事定犹须待阖棺,位卑未敢忘忧国苟利国家生死以,岂因祸福趋避之驱除鞑虏,恢复中华作业:发挥想象力,以“下课以后”替小弗朗士写一则日记。

阿尔萨斯省的一个小孩的自述韩麦尔先生呢,踱来踱去……快坐好,小弗郎士,我们就要开始上课,不等你了 duófúláng这套衣帽,他只在督学来视察或者发奖的日子才穿戴 dūxīhǎosǒu郝叟还带着一本书边破了的初级读本,他把书翻

开,摊在膝头上,书上横放着他那副大眼镜。 画眉在树林边宛转地唱歌 歌声悠扬动听。但是他哽住了,他说不下去了。 g?ng想起这些,我忘了他给我的惩罚,忘了我挨的戒尺。 chéng亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语

言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥 匙 忽然教堂的钟敲了十二下。祈祷的钟声也响了。 yàoshiq?d?oào 我从前没好好学习,旷了课去找鸟窝,到萨尔河

上去溜冰……想起这些,我多么懊悔 信仰宗教的人向神默告自己愿望的一种仪式。声气阻塞。需要掌握的多音多义字:( )宁可( )安宁nìngníng( )字帖( )请帖( )妥帖( )强迫( )强劲( )倔强tiè tiětiēqiángqi?ngjiàng 都德(1840~1897),法

国小说家。1868年出版长篇自

传体小说《小东西》,获得

巨大成功,以此确立了在法国

文坛上的地位。 “普法战争”

期间,他的《最后一课》《柏林之围》由于具有深刻的爱国主义内容和精湛的艺术技巧,成为世界短篇小说中的杰作。他是一位多产作家,一生写有12部长篇小说,4部短篇小说集。关于普法战争: 1870—1871年,爆发了普法战争——法国国王拿破仑三世为了阻遏普鲁士用武力统一德意志联邦的行动,维护法国在欧洲的霸权,故发动了战争。但不到两个月,法军即告大败。普鲁士军队长驱直入,包围了巴黎。法国政府执行卖国政策,与普鲁士签订了屈辱的停战协定,赔款50亿法郎,并把阿尔萨斯和洛林东部地区割让给普鲁士。小说:描写人物的方法主要分为:肖像描写、语言描写、动作描写、 神态描写、心理描写 一种叙事性的文学体裁,通过人物的塑造和情节、环境的描述来概括地表现社会生活的矛盾。自读课文 ,思考:情节:环境:人物:小说的中心,反映文章主题故事的(序幕)、开端、发展、高潮、结局、(尾声)自然环境和社会环境小说三要素按图复述课文理清思路:1.小说以什么作为线索来展开故事情节的?2.据此,小说可以分为四部分,如何划分? 小弗郎士的见闻和感受。第一部分(1-6):上学路上序幕第二部分(7-10):上课之前第三部分(11-23):最后一课第四部分(24-29):散学时刻开端发展高潮、结局 朗读课文第l一6节(上课路上),注意“我”在途中的所见所闻。 1、“我”为什么想“别上学了?”他是怎样的学生? ①小弗郎士这天迟到,怕老师骂,特别是怕检查功课,因此很自然地想到了逃学。 ②野外的景色是那么吸引人。 2、沿途有哪些景象吸引了他? 天气是那么晴朗,那么暖和;画眉在树林边宛转的唱歌;普鲁土兵正在操练。 3、对于普鲁士兵的操练“我”是如何看的?认为比学习有趣、天真、幼稚、无知、是非不清,为下文做了铺垫。 5、"可是我还是能管住自己,急忙向学校跑去"有哪些地方能说明他能管住自己? ①自然环境和普鲁士兵的操练吸引他,他还是向学校跑去。 ②围观布告,他只是边走路边猜测,没有停步。 ③华希特的玩笑,他还“上气不接下气”得上学。 4、在上学路上,小弗郎士看到的景物(画眉、操练、布告牌)对全文内容起什么作用? 布告牌前为什么围了那么多人?到底又发生了什么事? 表现出小弗的幼稚、贪玩、不懂事,暗示了故事发生的背景,为他后来的心理变化作了辅垫。

“又”为后文制造悬念。阅读课文第7-10节(上课前)

1、到了学校,小弗郎土发现哪些情况不同往日?(请填写下表)写上学途中的情景,交代了故事发生的背景,告诉我们小弗郎士有贪玩的一面,他没有学好功课,但还能重视纪律,管住自己,急忙赶到学校。 1-6段小结:气氛学生平时开始上课的时候,总有一阵喧闹,就是在街上也能听到。今天安安静静,跟星期天的早晨一样。课前学生开课桌啦,关课桌啦,大家怕吵捂着耳朵大声背书啦。课前都已在自己的座位上了。还有镇上的人。教师拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,“静一点,静一点……”踱来踱去……挟着那怕人的铁戒尺。平时“我”会迟到会遭老师的责骂今天迟到,老师却很温和地叫我坐好平时老师穿戴一般今天老师穿着只在督学来视察……才穿的漂亮礼服。?2、在这种气氛中走进教室,小弗郎士会想些什么呢?3、郝叟老头和其他人为什么坐到教室来?体现了人们对“最后一课”的重视。 诧异、疑惑 作用:

通过课前一系列异于往常的描写,烘托出“最后一课”严肃、庄严、悲愤的氛围,为下文宣布最后一课埋下伏笔,进一步加深悬念。 阅读11至23段(最后一课)

讨论:

1、究竟发生了什么事?(用书上的话回答) 韩麦尔先生怀着什么心情来宣布这一消息?

2、听到韩麦尔先生说“今天是最后一堂法语课了”小弗郎士明白了什么?他的思想感情有哪些变化?(用书上的原文回答) "又柔和又严肃"。柔和:对孩子充满了爱;严肃,怀着沉重的心情宣布这一消息。 "万分难过,坏家伙"、"我再也不能学法语了"、"可怜的人,忘了他给我的惩罚"、"现在我明白了"。 3、第15段为什么说韩麦尔先生是可怜的人? 韩麦尔先生身为法国人,却不能教法语,辛勤工作四十多年,却要被无辜赶走,实在是令人痛心的事。这当中有小弗郎士对老师的敬爱之情,还掺杂着对老师的理解和同情。 4、小弗郎士没能答出分词的用法,老师说了什么?由此可看出他的心情是怎样的? "总要把学习拖到明天,这正是阿尔萨斯人最大的不幸"、"算了吧,时间有的是,明天再学也不迟"。先生批评阿尔萨斯人不珍惜时光学习,结果连自己的语言也不会说、不会写,而今又失去了学习自己祖国语言的权利,表现先生的民族责任感和爱国热情。5、老师讲到法语,对法语有什么评价?用了什么比喻?这个比喻的深刻意义是什么?表现先生怎样的思想感情?为什么小弗郎士这次听讲全都懂? 监狱的大门比喻普鲁士对法国人民的统治与封锁;钥匙比喻法国语言;含义是:掌握祖国语言,可以激起人民的爱国意识,从而团结起来,打败敌人,求得民族的解放。 全都懂,觉得挺容易。他受到强烈的爱国主义教育,知道了学习祖国语言的重要,自觉要求学好语言,听得特别细心,所以全懂。 6、习字课上,老师是怎样安排的?有何用意,产生什么效果?作者是通过哪些来描写专心写字的孩子?此时,从教室屋顶传来鸽子咕咕的叫声,"我"心里怎么想?表现小弗郎士怎样的思想感情? 韩麦尔先生的教育,激发了大家的爱国热情,大家决心要认真学好和牢记"法兰西" "阿尔萨斯",他们把这看成是祖国的象征,因此把字帖比成小国旗。习字的时候也特别专心。 细节描写:抓住声音和最容易分心的人和事来写。"他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!"小弗郎士嘲笑普鲁士侵略者强迫人民学德语,表现出一个天真的孩子对侵略者愤慨。 7、小弗郎士以怎样的心情观察老师,联想到哪些?为何小弗郎士永远忘不了“这最后一课”?小弗郎土设身处地的想到老师将离开生活、工作四十年的地方多么伤心,发出了“可怜的人”的慨叹,同情理解老师。他永远忘不了这“最后一课”,忘不了自己祖国的语言。第11-23节总结

????这是《最后一课》中心部分,着重写韩麦尔先生以自己对祖国无限热爱的心情上好最后一课,以及小弗郎士激发了爱国热情,从一个天真、贪玩的孩子转变成为一个懂事的学生,专心上好最后一课的情景。 朗读第24-29段(散课时刻)

讨论:

1、这部分对韩麦尔先生进行了哪些方面的描写?第24段中钟声、号声、惨白、高大四个词有何内在联系?神态、语言、动作描写;

钟声宣告了最后一堂法语课的结束,号声暗示着德语要代替法语;这两点沉重打击让韩因为失去祖国而极度痛苦,所以脸色惨白。小弗朗士感受他的爱国精神,觉得他的形象高大了,认识到他不仅是法语教师,更是一位爱国志士。表现了韩麦尔先生对失去国土的极度悲愤,对祖国深挚的爱;和早日收复国土的强烈愿望以及对法国必胜的坚定信念。

转 拿 使 写;

表示韩麦尔先生坚信法兰西必胜,它也激励人们要永远不忘记祖国法兰西,这是韩麦尔先生爱国主义精神的集中体现。2、他转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量写出两个大字:“法兰西万岁!”

这句话,表现了他怎样的思想感情?其中有哪些动词很好地表现了他的思想感情?书写“法兰西万岁”这两个大字,含义是什么? 3、他写完这几个字,痛苦得“呆在那儿,头靠着墙壁”。既不转身也不回头 ,为什么?面对祖国被占领、与祖国语言永别的残酷现实,他悲痛已极,只能无力地做了一个手势,示意这最后一课的结束。4、小说为什么以韩麦尔先生的一个手势作结?如果换成极其慷慨激昂的言语不是更激动人心吗?小说以韩麦尔先生的一个痛苦的表情和手势结尾,给人留下了极为深刻的印象。此时无声胜有声。这比慷慨激昂的言语更为真实,更为深沉,更能震撼读者的心灵。小结:

通过这最后一课,小弗郎士对韩麦尔先生有了更深的了解,看到了先生热爱祖国的高大形象,更加敬仰先生的崇高人格,因而觉得"他从来没有这么高大"。这是最后一课的结束,也是整篇小说的结束。在这一段里小说情节发展到高潮,十分感人! 主题思想? 通过阿尔萨斯省的一个小学生小弗郎士在最后一堂法语课的见闻感受,刻画了以小弗郎士和韩麦尔先生的典型形象,真实反映了法国沦陷区人民在遭到异族侵略统治的悲愤和对祖国的热爱,集中表现了法国人民崇高的爱国主义精神。 启示 这篇小说告诉我们:热爱祖国就应该热爱祖国的语言文字。认真学好祖国语言正是热爱祖国的一种具体表现。不要把热爱祖国只停留在口头上,应脚踏实地积极主动地学好祖国的语言文字。同时也要分秒必争地认真学好一切科学知识。 总结:1.标题的含义和作用。 亡了国的阿尔萨斯人最后一堂法语课。标题不但指出文章的内容,而且蕴含着悲愤的情绪,一定程度上暗示了中心。 2.人物描写(结合课后练习)。 韩麦尔先生:

服装:穿礼服上课表示对最后一课的重视。 表情:柔和、严肃、惨白、呆 语言:宣布这是最后一堂法语课……

动作:用尽全身力气书写“法兰西万岁”

总结:在学生的眼中,他是一位严厉的老师。在国家灭亡的压力下,他能保持镇定,维护自己的形象,有高贵的气度。课上对大家的批评,深深的自责以及对孩子们的谆谆告诫,塑造出一位恪尽职守,道德高尚的教师形象。小弗郎士:他的心理活动贯穿全篇,心路历程:上学的 路上看到教室里的气氛知道是最后一课上最后一课时怕骂、

贪玩、

不爱学习 吃惊、诧异 难过、懊悔 悲愤、懂事 贪玩 不爱学习

怕老师

幼稚 不懂事热爱法语 认真学法语理解 同情 敬爱 留恋老师热爱祖国 恨敌人心理描写作用:祖国被侵赂者践踏、人民失去自由的残酷现实震动了小弗郎土幼稚的心,激发了他朴素的爱国感情,韩麦尔先生的谆谆教导使他走向成熟。 小弗郎士心理变化原因:1、他本来就不是一个坏孩子,他贪玩,但还能管住自己的孩子。

2、由于韩麦尔先生以及小镇上居民的沉痛心情和爱国主义氛围的感染、影响。

3、亡国的惨痛带来的震撼,对即将失去的美好事物的深深眷恋。1、贯穿故事情节的作用。

2、深化小说主题的重要作用。小弗郎士在文中起到的作用:郝叟等镇上的人们:不同身份的人以不同方式表达了亡国的悲愤和对祖国的热爱,加深了文章的中心思想。 质题、释疑1.小说写的是爱国主义精神,可是文中并没有“爱国主义精神”这几个字。小说是怎样体现爱国主义精神的?

(提示:细节描写)2.文中环境描写的作用?交代故事的时代背景;渲染气氛;烘托人物;推动故事情节的发展,映衬人物的心情,抒发作者的思想感情。中国的历史是一部被侵略和反侵略的历史,《最后一课》中表现出来的爱国精神,很容易引起我们的共鸣,请以例句为范,列举中国人在抗击外族侵略时所表现的高昂气节的句子。民族气节是韩麦尔“法兰西万岁”呐喊声中的坚定信念!

民族气节是文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的浩然正气!

民族气节是陆游“_______________________________”的高尚情操!

民族气节是林则徐“_____________________________”的凛然不惧!

民族气节是孙中山“_____________________________”的豪情壮志!事定犹须待阖棺,位卑未敢忘忧国苟利国家生死以,岂因祸福趋避之驱除鞑虏,恢复中华作业:发挥想象力,以“下课以后”替小弗朗士写一则日记。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记