第18课 从九一八事变到西安事变 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 从九一八事变到西安事变 课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 29.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-06 20:27:32 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第18课 从九一八事变到西安事变

第六单元 中华民族的抗日战争

核心素养目标

史料实证:简述九一八事变的基本史实,知道九一八事变是中国人民抗日战争的起点。

史料实证、历史解释:以一二·九运动为例,认识全国抗日救亡运动的高涨

史料实证、唯物史观:了解西安事变的基本概况,探究西安事变和平解决夬的历史作用。

家国情怀:体会中国人民在面对外来侵略时所展现的抗争料精神与爱国情怀

2022年课程标准:通过了解九一八事变、东北抗联一二·九运动、西安事变等史事,认识中国人民十四年抗战的艰苦历程,认识中国共产党是全民族抗战的中流砥柱。

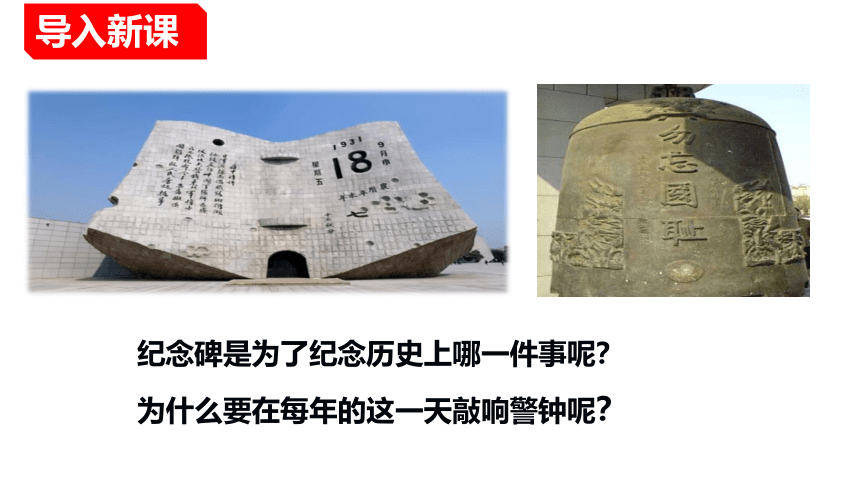

导入新课

纪念碑是为了纪念历史上哪一件事呢?

为什么要在每年的这一天敲响警钟呢?

一、九一八事变

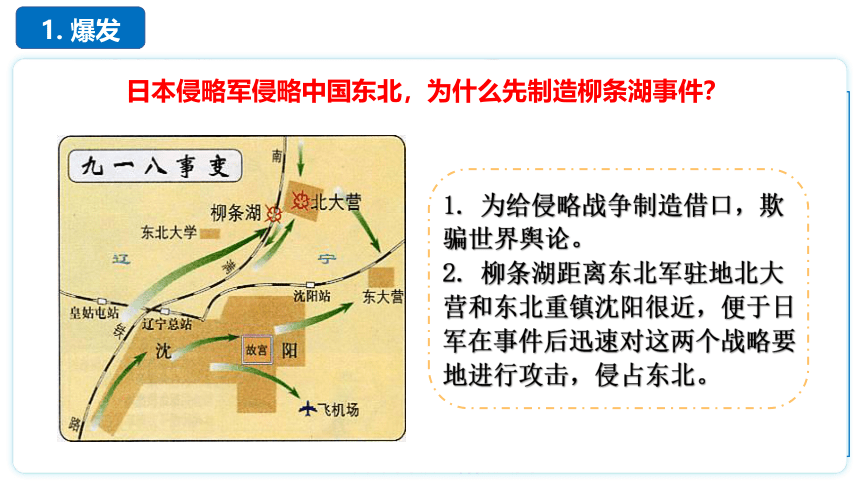

1. 爆发

1931年9月18日夜,盘踞在中国东北的日本关东军按照精心策划的阴谋,由铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近日本修筑的南满铁路的一段路轨,并嫁祸于中国军队,这一事件叫“柳条湖事件”。

日军以此为借口,突然袭击中国东北军驻地北大营,炮轰沈阳城,于次日清晨占领沈阳,这就是震惊中外的"九一八事变"。

日军占领沈阳的场景

日本侵略军侵略中国东北,为什么先制造柳条湖事件?

1. 为给侵略战争制造借口,欺骗世界舆论。

2. 柳条湖距离东北军驻地北大营和东北重镇沈阳很近,便于日军在事件后迅速对这两个战略要地进行攻击,侵占东北。

2. 原因

“作为当今之策,我国不应犹豫,与其坐等邻国的开明,共同振兴亚洲,不如脱离其行列,而与西洋文明国共进退。对待支那、朝鲜的方法,也不必因其为邻国而特别予以同情,只要模仿西洋人对他们的态度方式对付即可。”

——(日)福泽谕吉.1885年

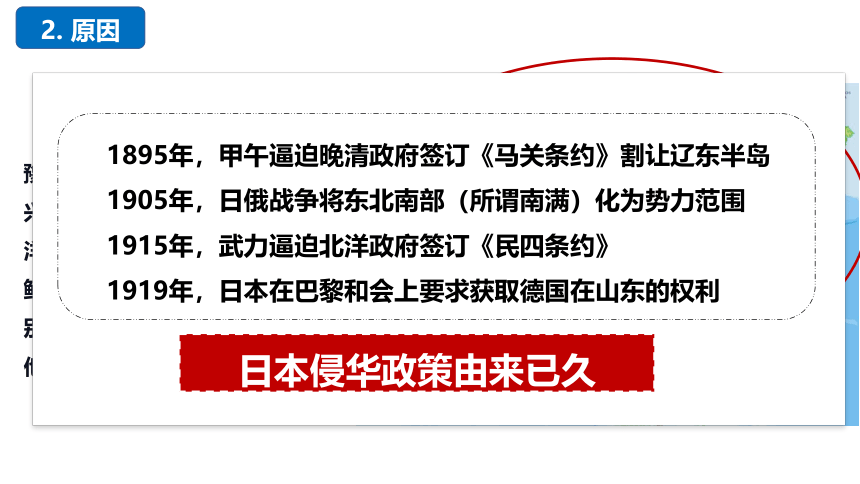

1895年,甲午逼迫晚清政府签订《马关条约》割让辽东半岛

1905年,日俄战争将东北南部(所谓南满)化为势力范围

1915年,武力逼迫北洋政府签订《民四条约》

1919年,日本在巴黎和会上要求获取德国在山东的权利

日本侵华政策由来已久

日本为什么发动九一八事变?

1919年设日本关东军司令部

1927年“东方会议”

1931年世界资本主义经济危机

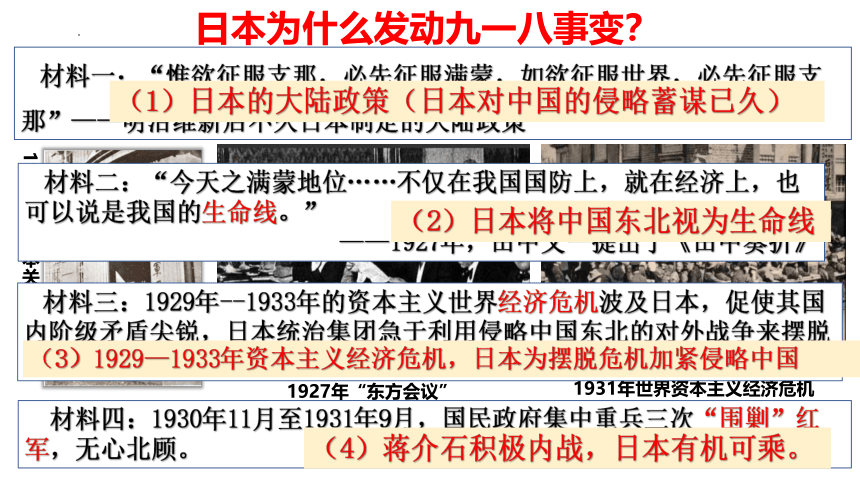

材料二:“今天之满蒙地位……不仅在我国国防上,就在经济上,也可以说是我国的生命线。”

——1927年,田中义一提出了《田中奏折》

材料四:1930年11月至1931年9月,国民政府集中重兵三次“围剿”红军,无心北顾。

材料三:1929年--1933年的资本主义世界经济危机波及日本,促使其国内阶级矛盾尖锐,日本统治集团急于利用侵略中国东北的对外战争来摆脱国内的经济危机和政治危机。

(3)1929—1933年资本主义经济危机,日本为摆脱危机加紧侵略中国

(4)蒋介石积极内战,日本有机可乘。

材料一:“惟欲征服支那,必先征服满蒙,如欲征服世界,必先征服支那”——明治维新后不久日本制定的大陆政策

3. 经过

九一八事变

九一八事变成为中国人民抗日战争的起点。从此,中国人民开始了艰苦卓绝的抗日战争,揭开了世界反法西斯战争的序幕。

1931年9月20日,南京国民政府发布《告全国国民书》,定九一八为国耻日。

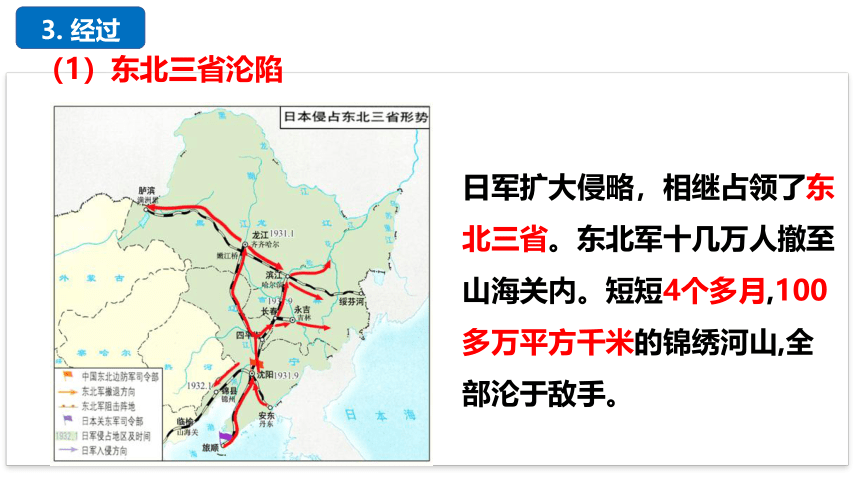

(1)东北三省沦陷

日军扩大侵略,相继占领了东北三省。东北军十几万人撤至山海关内。短短4个多月,100多万平方千米的锦绣河山,全部沦于敌手。

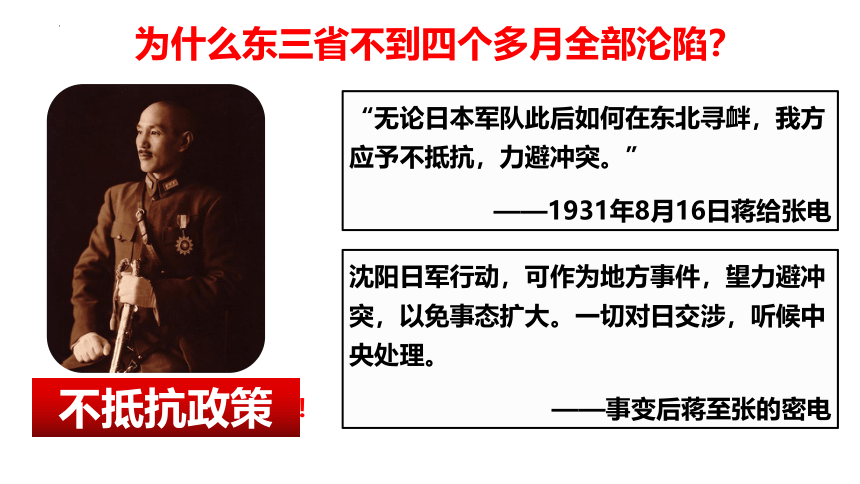

蒋介石的态度:

“无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。”

——1931年8月16日蒋给张电

沈阳日军行动,可作为地方事件,望力避冲突,以免事态扩大。一切对日交涉,听候中央处理。

——事变后蒋至张的密电

为什么东三省不到四个多月全部沦陷?

不抵抗!

不抵抗政策

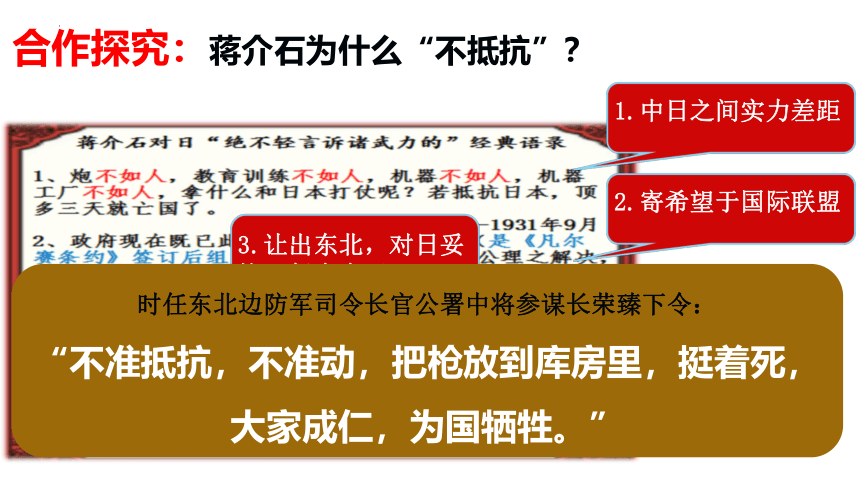

合作探究:蒋介石为什么“不抵抗”?

1.中日之间实力差距

2.寄希望于国际联盟

3.让出东北,对日妥协,保全全局

4.共产党的威胁性更大

“攘外必先安内”政策

时任东北边防军司令长官公署中将参谋长荣臻下令:

“不准抵抗,不准动,把枪放到库房里,挺着死,大家成仁,为国牺牲。”

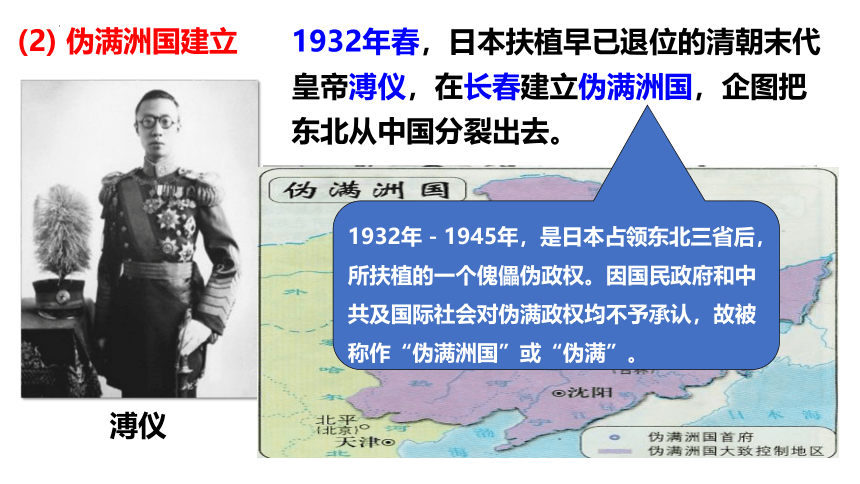

溥仪

1932年春,日本扶植早已退位的清朝末代皇帝溥仪,在长春建立伪满洲国,企图把东北从中国分裂出去。

(2) 伪满洲国建立

1932年-1945年,是日本占领东北三省后,所扶植的一个傀儡伪政权。因国民政府和中共及国际社会对伪满政权均不予承认,故被称作“伪满洲国”或“伪满”。

日本侵略者在东北屠杀无辜人民,掠夺战略资源,推行奴化教育,实施残酷的殖民统治。在日军的铁蹄下,东北3000万同胞过着屈辱的亡国奴生活。

(3) 日本的殖民统治

屠杀中国无辜人民

掠夺战略资源

推行奴化教育

刺杀幼童之后,集薪待焚

活埋中国人的万人坑

731部队拿活人做试验

奴化教育

在沈阳城楼上射杀中国百姓

日军从东北掠夺的物资

煤 二亿二千三百万吨

生铁 一千一百万吨

钢 五百八十万吨

木材 1.4亿立方米

粮食 12000万吨

掠夺战略资源

自九一八事变到1932年底,日军强占的128万平方公里(为日本本土的3.5倍)的土地上,中国丧失了三分之一的森林、铁矿和煤矿;十分之四的铁路;十分之七的大豆产量;五分之二的出口贸易;以及93%的石油,23%的电力,55%的黄金…… ——《中国抗日战争史》

4.中国人民的局部抗战

面对日本惨无人道的殖民统治,中国人民是什么反应?

东北人民和未撤走的东北军爱国官兵

组织抗日义勇军

中国共产党派杨靖宇等人

在东北组织游击队开展抗日游击战争

东北各抗日部队于1936年改编为中国共产党领导的东北抗日联军。

杨靖宇将军

1905—1940

1936年,东北抗日联军成立后,杨靖宇任联军第一军军长,他在弹尽粮绝的紧急情况下,坚持战斗五天五夜后壮烈牺牲,生命的最后一刻仍然保持着射击的姿势。时年35岁,日军抽出指挥刀亲自剖开了杨靖宇的腹部,探查杨靖宇究竟吃的什么东西,让他竟然坚持了五天五夜,结果发现胃里面一粒粮食也没有,只有草根和棉絮。东北抗日联军对日作战次数10余万次,牵制76万日军,消灭侵略者18万,做出了不可磨灭的贡献。

中国社会的主要矛盾发生了变化

国内阶级矛盾

(国共矛盾)

民族矛盾

(中日矛盾)

日军的进一步侵略

九一八事变后,为支援和配合其对中国东北的侵略,日本海军陆战队于1932年1月28日进攻上海。中国驻军国民党第十九路军奋勇抵抗,日本被迫三易主将,数次增兵,死务逾万。1932年5月5日,经英美等国调停,中日签订《淞沪停战协定》,规定日军可以留驻上海。

相

关

史

事

蔡廷锴

蒋光鼐(nai)

1.(2023·山东滨州·统考中考真题)1943年,中、美、英三国首脑发表《开罗宣言》。宣言明确规定:日本所窃取的中国领土,例如东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等,归还中国。与日本占领上述地区相关的事件有( )

A.《南京条约》和《马关条约》的签订

B.《南京条约》和《凡尔赛条约》的签订

C.《马关条约》的签订和九一八事变

D.《凡尔赛条约》的签订和九一八事变

直击中考

C

2.(2023·云南昆明·统考中考真题)九一八事变后,中国人民开始了艰苦卓绝的抗战。面对日本帝国主义的侵略,中国共产党派大批优秀干部赴东北组织抗日游击队,与日军战斗在白山黑水之间,涌现出无数可歌可泣的英雄人物。1940年2月,在与日军战斗中壮烈牺牲的东北抗日联军主要领导人是( )

A.左权 B.谢晋元 C.张自忠 D.杨靖宇

D

二、华北危机与一二·九运动

东北沦陷

1.华北危机

(1) 背景

日本占领东北后,又将侵略的魔爪伸向华北。1933年1月,日军攻占山海关,向南推进。中国军队奋起抵抗,在长城一线、察哈尔等地与日军作战,收复多伦等地。

(2) 概况

1933年5月,国民党与日本签订《塘沽协定》,1935年下半年,日本策动所谓“华北自治运动”,妄图使华北五省脱离中国版图。国民政府对日采取不抵抗的妥协政策,中华民族面临亡国灭种的危险。

材料一:攘外必先安内,继续围剿红军。

材料二:今当我亡国灭种大祸迫在眉睫之时,共产党和苏维埃政府再一次向全体同胞呼吁:无论各党派间……大家都应当停止内战,以便集中一切国力(人力、物力、财力、武力等)去为抗日救国的神圣事业而奋斗。

——《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》

材料三:“华北之大,已经安放不下一张平静的书桌了”,严峻的形势激起北平各阶层人民的极大愤慨。

爱国学生:反对内战,支持联合抗战。

国民党:不抵抗的妥协政策

共产党:停止内战,一致抗日,建立抗日民族统一战线。

亲爱的全国同胞:

华北自古是中原之地,现在,眼见华北的主权,也要继东三省热河之后而断送了!

这是明明白白的事实,目前我们友邦所要求于我们的,更要比二十一条厉害百倍,而举国上下,对此却不见动静,回看一下十六年前伟大的五四运动,我们真惭愧…… 现在,一切幻想,都给铁的事实粉碎了!华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!

宣言中的历史

一二·九运动

时间

地点

主力

领导力量

口号

结果

影响

1935年12月9日

揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋,打击了国民党政府对日妥协的政策,促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。

“打倒日本帝国主义”、“反对华北自治”、“停止内战,一致抗日”等

反动军警用大刀、水龙、木棍镇压青年学生

北平

中国共产党

学生

2.一二·九运动

一二·九运动是抗战动员的运动,是准备思想和干部的运动,是动员全民族的运动。

——毛泽东

我国家、我民族,已处在千钧一发的生死关头。抗日则生,不抗日则死。大家都应当停止内战,以便集中一切国力去为抗日救国的神圣事业而奋斗。

——中共《为抗日救国告全体同胞书》1935.8.1

瓦窑堡会议会址

3. 八一宣言与瓦窑堡会议

主张:

八一宣言时间:

建立抗日民族统一战线

1935年8月

内容:

号召停止内战,一致抗日

瓦窑堡会议时间地点:

1935年12月,瓦窑堡

报告:

《论反对日本帝国主义的策略》

任务:

建立由中国共产党领导的抗日民族统一战线

中国共产党主张是什么?

1.(2023·四川凉山·统考中考真题)1935年的一天,数千名学生高呼“打倒日本帝国主义”“反对华北自治”“停止内战,一致抗日”等口号,并举行示威游行。这一场景反映的历史事件是( )

A.五四运动 B.京汉铁路工人罢工 C.一二 九运动 D.九一八事变

2.(2021·江苏淮安·统考中考真题)“三五年十月,新旅团旗扬,十二个小儿童,勇赴国难,离别爹……”这曲《新旅赞歌》讴歌了淮安的一群小学生于1935年奔赴全国进行爱国救亡宣传的感人事迹。这群小学生“离别爹娘”的时代背景是( )

A.中国开始沦为半殖民地半封建社会 B.列强掀起瓜分中国的狂潮

C.日本侵略不断加剧,民族危机严重 D.大小军阀混战,割据纷争

直击中考

C

C

2.(2023·山东东营·统考中考真题)“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了。”北平学生发出这痛感的历史背景是( )

A.北洋军阀的割据混战 B.巴黎和会中国外交的失败

C.日本制造“九一八事变” D.日本策动“华北自治运动”

3.(2023·广东广州·统考中考真题)著名教育家陶行知发表文章说,从1935年起,“民族解放大学校”已经开学,这个大学没有围墙,学生至少也有四万万,学校功课只有一门,叫“民族解放教学做”,等到一切失地收回,就举行毕业典礼。这表明,陶行知意在( )

A.改变传统社会习俗 B.鼓励兴办新式学校

C.号召全体国民积极抗日 D.呼吁召开政治协商会议

D

C

三、西安事变

1. 背景

日本进一步侵华,民族危机日益严重,中日民族矛盾上升为主要矛盾,中华民族到了最危险的时候。

1935年8月1日,中共中央发表《为抗日救国告全体同胞书》(即八一宣言),号召“停止内战,一致抗日”。

蒋介石顽固坚持“攘外必先安内”的反动政策,置民族大义于不顾,同时为了排除异己,蒋介石将张学良的东北军和杨虎城的西北军调到西北围剿红军,企图一箭双雕。

1935年12月,中共中央召开瓦窑堡会议,明确了当前国内的主要矛盾是中日民族矛盾,党的任务是建立由中国共产党领导的抗日民族统一战线。

共产党

国民党

(1)日本进一步侵华,民族危机日益严重,中日民族矛盾上升为主要矛盾(根本原因)

(2)在中国共产党抗日民族统一战线政策的感召下,在西北围剿红军的国民党将领张学良、杨虎城与红军停战,要求蒋介石联共抗日。

(3)蒋介石顽固坚持“攘外必先安内”的政策,亲赴西安威逼张、杨继续进攻红军。张学良、杨虎城多次恳请无望。(直接原因)

2. 经过

西安事变(双十二事变)

时间

目的

人物

性质

经过

1936年12月12日

为了逼迫蒋介石抗日

张学良、杨虎城

张、杨扣蒋,实行“兵谏”;通电全国,要求停止内战,联共抗日。

一次爱国性质的“兵谏”

1936年12月12日,张学良、杨虎城在西安华清池扣押蒋介石,实行“兵谏",并通电全国,要求停止内战,一致抗日。

西安事变旧址

东北沦亡,时逾五载。国权凌夷,疆土日蹙……绥东战起,群情鼎沸,士气激昂。于此时机,我中枢领袖应如何激励军民发动全国之整个抗战!乃前方之守土将士浴血杀敌,后方之外交当局仍力谋妥协。……蒋委员长介公受群小包围,弃绝民众,误国咎深。学良等涕泣进谏,屡遭重斥。日昨西安学生举行救国运动,竟嗾使警察枪杀爱国幼童,稍具人心,孰忍出此!学良等多年袍泽,不忍坐视,因对介公为最后之诤谏。

——《张、杨对时局宣言》(1936年12月12日)

张学良、杨虎城最终为什么选择发动兵谏?

西安学生举行爱国游行请愿,呼吁抗日,遭到残酷镇压

东北沦陷,华北危机,中华民族到了生死存亡的关头

蒋介石一直坚持妥协政策,引起社会各方面的不满

3.西安事变后的复杂局势

亲日派

何应钦

美国

宋美龄

中共

杀蒋夺权

和平解决

放蒋维护

杀蒋还是放蒋?

西安事变后,根据各派政治力量的态度,想一想如果你是共产党,你认为该怎么办?

从全民族的利益出发,主张和平解决

派周恩来到西安参加谈判,与各方面进行协商

蒋介石被迫接受停止内战,联共抗日等条件

西安事变周恩来会见蒋介石剧照

1936年12月23日,双方在张学良公馆西楼二层开始正式谈判,由宋子文代表国民政府、由张学良、杨虎城、周恩来代表西安方面出席谈判会。西安方面再次提出六条主张:

1、停战,撤兵至潼关外

2、改组南京政府,排逐亲日派,加入抗日分子

3、释放政治犯,保障民主权利

4、停止剿共、联合红军抗日

5、召开各党派各界各军救国会议

6、与同情抗日国家合作

合作探究:在十年内战中,蒋介石杀害了成千上万的共产党人和革命群众,西安事变捉住了蒋介石,中国共产党不仅主张不杀他,反而主张和平解决,释放他。这是为什么?

西安事变后,西安局势极为动荡。处死蒋介石,中国就有可能陷入纷争四起、群雄割据的局面。而内战一起,必使日本有机可乘,从而有利于日本进一步侵略中国。

在此背景下,中国共产党从全民族利益出发,不计宿怨,提出了和平解决西安事变、释放蒋介石的主张,有力地推动了国民党向停止内战、联共抗日方向转变。

蒋介石是中国许多敌对势力暂时得到某种程度稳定的中心枢纽,一旦他离开了正中心地位,这些势力就都失去了向心力,各种意见发生公开冲突。

——埃德加·斯诺《西行漫记》

4. 结果

中央派周恩来到西安参加谈判,与各方面进行协商。经过中国共产党和各方面的努力,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日等条件,西安事变和平解决。

西安事变为什么能够和平解决

①中日民族矛盾已经上升为当时中国社会最主要的矛盾。

②日本侵华的目的是灭亡整个中国,已经严重威胁到了蒋介石的统治地位。

③中国共产党做出让步,表达出与国民党合作的诚意。

④全国性抗日救亡运动的兴起,对国民党政府有压力。

⑤国民党内部有民族自尊心的抵抗派要求联合共产党抗日救国。

日本佐藤安之助于1937年1月访华后的报告:“支那几乎已非昔日之支那,已经成为完全不同的新进国家……令人惊异的同仇敌忾心和国家思想已经开始抬头。”

美国记者史沫特莱:“西安事变……是一次全国性的胜利。一个统一的中国……终于在渐渐诞生。”

毛泽东:“西安事变的和平解决成了时局转换的枢纽,在新形势下的国内的合作形成了,全国的抗日战争发动了!”

5. 意义

材料1:西安事变的和平解决是中国历史上空前的大关键。中国未来命运的大转圈。

——《中央日报》

材料2:“西安事变成为国民党转变的关键……西安事变的力量使国民党结束了十年的错误政策,这是客观上包含了这一意义。就内战来说,十年的内战,以什么来结束内战?就是西安事变。”

——毛泽东,1936年12月27日中共中央政治局扩大会议上的讲话。

材料3:西安事变可能已经以一种地方性的失败告终了,却仍然是一次全国的胜利。一个统一的中国,虽然缓慢且伴有剧痛,终于在渐渐诞生。

——美国记者史沫特莱就西安事变结束时的局势发表评论

(2)从此,十年内战基本停止,抗日民族统一战线初步形成。

西安事变后,张学良送蒋到南京,蒋背信弃义,软禁了张学良。后国民政府撤往台湾,蒋介石将张学良转至台湾继续软禁。1975年,蒋介石逝世。1990年起张学良逐渐得以恢复人身自由。1995年离台,侨居美国夏威夷。2001年10月14日下午2时50分,在美国夏威夷首府檀香山,享寿101岁,成为世界上最长寿的将军。

张学良和赵一荻在张学良90大寿合影

作为一个军人,我是应该被枪毙;但是依我的良心,我没有做错!

——张学良

西安事变后的张学良——

张学良的幽禁岁月

2001年,张学良在美国夏威夷逝世,享年101岁。

西安事变和平解决后,被迫出国“考察”。1937年,秘密潜回香港打算参与抗日,但被国民党逮捕,并于1949年及其子女、卫士、秘书一共8人在戴公祠被军统局人员杀死,后被证实这次屠杀行动的终极命令者是蒋介石。

西安事变后的杨虎城——

市民自发为杨虎城将军等烈士送行

西安事变后被迫出国

“爱国,不能停留在口号上,而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运联系在一起。

——2018年5月2日,习近平在北大师生座谈会上的讲话

杨靖宇:国既不国,家何能存!

铭记一二·九:扛起青年担当,挺起民族脊梁…

铭记张学良、杨虎成:拥有赤诚之心,秉持民族大义……

铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来;

弘扬爱国主义精神,国家民族利益高于一切。

1.(2023·云南·统考中考真题)1936年12月14日,张学良通过广播电台发表讲话:“我们这次举动,完全是为民请命,决非造成内乱……只要合乎抗日救亡的主张,个人生命在所不计!”与材料相关的历史事件是( )

A.九一八事变 B.西安事变 C.七七事变 D.重庆谈判

2.(2023·四川自贡·统考中考真题)1936年西安事变发生后,各派针对时局发表自己的看法,中国共产党从民族大义出发,旗帜鲜明地提出了自己的主张。当时,中共的态度是( )

A.扰乱形势,积极救蒋 B.讨伐张杨,震慑中共

C.扩大事态,挑起内战 D.和平解决,联蒋抗日

直击中考

B

D

3.(2023·四川攀枝花·中考真题)1936年12月张学良和杨虎城发动“兵谏”,武力逼蒋抗日。后经各方努力,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日的主张。由此可知( )

A.学生爱国救亡运动新高潮到来 B.抗日民族统一战线初步形成

C.国共两党第二次合作正式实现 D.中华民族全面抗战自此开始

4.(2022·广西贵港·统考中考真题)以下对五四运动与一二·九运动相同之处的表述,不正确的是( )

A.都经过了长期的组织准备 B.都是由青年学生首先发起

C.都发展成全国性的爱国运动 D.都具有反对帝国主义的性质

B

A

本课小结

九一八事变

1、背景:蓄谋已久、转嫁危机、有机可乘

2、时间(1931年9月18日)、地点(沈阳)、制造者

华北危机与一二·九运动

西安事变

4、结果:东三省沦陷、华北危急

5、意义:成为起点、揭开序幕

1、背景:华北危机

2、时间(1935年12月9日)、地点(北平)、口号

4、意义:促进…

1、时间、地点、人物、目的(逼蒋抗日)

2、经过:张、杨实行“兵谏”,通电全国

3、结果:和平解决

4、意义:

从九一八事变到西安事变

(1)制造借口——柳条湖事件;

(2)军事行动—袭击北大营,占领沈阳城

(3)东三省沦陷、建立伪满洲国

3、经过:

第18课 从九一八事变到西安事变

第六单元 中华民族的抗日战争

核心素养目标

史料实证:简述九一八事变的基本史实,知道九一八事变是中国人民抗日战争的起点。

史料实证、历史解释:以一二·九运动为例,认识全国抗日救亡运动的高涨

史料实证、唯物史观:了解西安事变的基本概况,探究西安事变和平解决夬的历史作用。

家国情怀:体会中国人民在面对外来侵略时所展现的抗争料精神与爱国情怀

2022年课程标准:通过了解九一八事变、东北抗联一二·九运动、西安事变等史事,认识中国人民十四年抗战的艰苦历程,认识中国共产党是全民族抗战的中流砥柱。

导入新课

纪念碑是为了纪念历史上哪一件事呢?

为什么要在每年的这一天敲响警钟呢?

一、九一八事变

1. 爆发

1931年9月18日夜,盘踞在中国东北的日本关东军按照精心策划的阴谋,由铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近日本修筑的南满铁路的一段路轨,并嫁祸于中国军队,这一事件叫“柳条湖事件”。

日军以此为借口,突然袭击中国东北军驻地北大营,炮轰沈阳城,于次日清晨占领沈阳,这就是震惊中外的"九一八事变"。

日军占领沈阳的场景

日本侵略军侵略中国东北,为什么先制造柳条湖事件?

1. 为给侵略战争制造借口,欺骗世界舆论。

2. 柳条湖距离东北军驻地北大营和东北重镇沈阳很近,便于日军在事件后迅速对这两个战略要地进行攻击,侵占东北。

2. 原因

“作为当今之策,我国不应犹豫,与其坐等邻国的开明,共同振兴亚洲,不如脱离其行列,而与西洋文明国共进退。对待支那、朝鲜的方法,也不必因其为邻国而特别予以同情,只要模仿西洋人对他们的态度方式对付即可。”

——(日)福泽谕吉.1885年

1895年,甲午逼迫晚清政府签订《马关条约》割让辽东半岛

1905年,日俄战争将东北南部(所谓南满)化为势力范围

1915年,武力逼迫北洋政府签订《民四条约》

1919年,日本在巴黎和会上要求获取德国在山东的权利

日本侵华政策由来已久

日本为什么发动九一八事变?

1919年设日本关东军司令部

1927年“东方会议”

1931年世界资本主义经济危机

材料二:“今天之满蒙地位……不仅在我国国防上,就在经济上,也可以说是我国的生命线。”

——1927年,田中义一提出了《田中奏折》

材料四:1930年11月至1931年9月,国民政府集中重兵三次“围剿”红军,无心北顾。

材料三:1929年--1933年的资本主义世界经济危机波及日本,促使其国内阶级矛盾尖锐,日本统治集团急于利用侵略中国东北的对外战争来摆脱国内的经济危机和政治危机。

(3)1929—1933年资本主义经济危机,日本为摆脱危机加紧侵略中国

(4)蒋介石积极内战,日本有机可乘。

材料一:“惟欲征服支那,必先征服满蒙,如欲征服世界,必先征服支那”——明治维新后不久日本制定的大陆政策

3. 经过

九一八事变

九一八事变成为中国人民抗日战争的起点。从此,中国人民开始了艰苦卓绝的抗日战争,揭开了世界反法西斯战争的序幕。

1931年9月20日,南京国民政府发布《告全国国民书》,定九一八为国耻日。

(1)东北三省沦陷

日军扩大侵略,相继占领了东北三省。东北军十几万人撤至山海关内。短短4个多月,100多万平方千米的锦绣河山,全部沦于敌手。

蒋介石的态度:

“无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。”

——1931年8月16日蒋给张电

沈阳日军行动,可作为地方事件,望力避冲突,以免事态扩大。一切对日交涉,听候中央处理。

——事变后蒋至张的密电

为什么东三省不到四个多月全部沦陷?

不抵抗!

不抵抗政策

合作探究:蒋介石为什么“不抵抗”?

1.中日之间实力差距

2.寄希望于国际联盟

3.让出东北,对日妥协,保全全局

4.共产党的威胁性更大

“攘外必先安内”政策

时任东北边防军司令长官公署中将参谋长荣臻下令:

“不准抵抗,不准动,把枪放到库房里,挺着死,大家成仁,为国牺牲。”

溥仪

1932年春,日本扶植早已退位的清朝末代皇帝溥仪,在长春建立伪满洲国,企图把东北从中国分裂出去。

(2) 伪满洲国建立

1932年-1945年,是日本占领东北三省后,所扶植的一个傀儡伪政权。因国民政府和中共及国际社会对伪满政权均不予承认,故被称作“伪满洲国”或“伪满”。

日本侵略者在东北屠杀无辜人民,掠夺战略资源,推行奴化教育,实施残酷的殖民统治。在日军的铁蹄下,东北3000万同胞过着屈辱的亡国奴生活。

(3) 日本的殖民统治

屠杀中国无辜人民

掠夺战略资源

推行奴化教育

刺杀幼童之后,集薪待焚

活埋中国人的万人坑

731部队拿活人做试验

奴化教育

在沈阳城楼上射杀中国百姓

日军从东北掠夺的物资

煤 二亿二千三百万吨

生铁 一千一百万吨

钢 五百八十万吨

木材 1.4亿立方米

粮食 12000万吨

掠夺战略资源

自九一八事变到1932年底,日军强占的128万平方公里(为日本本土的3.5倍)的土地上,中国丧失了三分之一的森林、铁矿和煤矿;十分之四的铁路;十分之七的大豆产量;五分之二的出口贸易;以及93%的石油,23%的电力,55%的黄金…… ——《中国抗日战争史》

4.中国人民的局部抗战

面对日本惨无人道的殖民统治,中国人民是什么反应?

东北人民和未撤走的东北军爱国官兵

组织抗日义勇军

中国共产党派杨靖宇等人

在东北组织游击队开展抗日游击战争

东北各抗日部队于1936年改编为中国共产党领导的东北抗日联军。

杨靖宇将军

1905—1940

1936年,东北抗日联军成立后,杨靖宇任联军第一军军长,他在弹尽粮绝的紧急情况下,坚持战斗五天五夜后壮烈牺牲,生命的最后一刻仍然保持着射击的姿势。时年35岁,日军抽出指挥刀亲自剖开了杨靖宇的腹部,探查杨靖宇究竟吃的什么东西,让他竟然坚持了五天五夜,结果发现胃里面一粒粮食也没有,只有草根和棉絮。东北抗日联军对日作战次数10余万次,牵制76万日军,消灭侵略者18万,做出了不可磨灭的贡献。

中国社会的主要矛盾发生了变化

国内阶级矛盾

(国共矛盾)

民族矛盾

(中日矛盾)

日军的进一步侵略

九一八事变后,为支援和配合其对中国东北的侵略,日本海军陆战队于1932年1月28日进攻上海。中国驻军国民党第十九路军奋勇抵抗,日本被迫三易主将,数次增兵,死务逾万。1932年5月5日,经英美等国调停,中日签订《淞沪停战协定》,规定日军可以留驻上海。

相

关

史

事

蔡廷锴

蒋光鼐(nai)

1.(2023·山东滨州·统考中考真题)1943年,中、美、英三国首脑发表《开罗宣言》。宣言明确规定:日本所窃取的中国领土,例如东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等,归还中国。与日本占领上述地区相关的事件有( )

A.《南京条约》和《马关条约》的签订

B.《南京条约》和《凡尔赛条约》的签订

C.《马关条约》的签订和九一八事变

D.《凡尔赛条约》的签订和九一八事变

直击中考

C

2.(2023·云南昆明·统考中考真题)九一八事变后,中国人民开始了艰苦卓绝的抗战。面对日本帝国主义的侵略,中国共产党派大批优秀干部赴东北组织抗日游击队,与日军战斗在白山黑水之间,涌现出无数可歌可泣的英雄人物。1940年2月,在与日军战斗中壮烈牺牲的东北抗日联军主要领导人是( )

A.左权 B.谢晋元 C.张自忠 D.杨靖宇

D

二、华北危机与一二·九运动

东北沦陷

1.华北危机

(1) 背景

日本占领东北后,又将侵略的魔爪伸向华北。1933年1月,日军攻占山海关,向南推进。中国军队奋起抵抗,在长城一线、察哈尔等地与日军作战,收复多伦等地。

(2) 概况

1933年5月,国民党与日本签订《塘沽协定》,1935年下半年,日本策动所谓“华北自治运动”,妄图使华北五省脱离中国版图。国民政府对日采取不抵抗的妥协政策,中华民族面临亡国灭种的危险。

材料一:攘外必先安内,继续围剿红军。

材料二:今当我亡国灭种大祸迫在眉睫之时,共产党和苏维埃政府再一次向全体同胞呼吁:无论各党派间……大家都应当停止内战,以便集中一切国力(人力、物力、财力、武力等)去为抗日救国的神圣事业而奋斗。

——《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》

材料三:“华北之大,已经安放不下一张平静的书桌了”,严峻的形势激起北平各阶层人民的极大愤慨。

爱国学生:反对内战,支持联合抗战。

国民党:不抵抗的妥协政策

共产党:停止内战,一致抗日,建立抗日民族统一战线。

亲爱的全国同胞:

华北自古是中原之地,现在,眼见华北的主权,也要继东三省热河之后而断送了!

这是明明白白的事实,目前我们友邦所要求于我们的,更要比二十一条厉害百倍,而举国上下,对此却不见动静,回看一下十六年前伟大的五四运动,我们真惭愧…… 现在,一切幻想,都给铁的事实粉碎了!华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!

宣言中的历史

一二·九运动

时间

地点

主力

领导力量

口号

结果

影响

1935年12月9日

揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋,打击了国民党政府对日妥协的政策,促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。

“打倒日本帝国主义”、“反对华北自治”、“停止内战,一致抗日”等

反动军警用大刀、水龙、木棍镇压青年学生

北平

中国共产党

学生

2.一二·九运动

一二·九运动是抗战动员的运动,是准备思想和干部的运动,是动员全民族的运动。

——毛泽东

我国家、我民族,已处在千钧一发的生死关头。抗日则生,不抗日则死。大家都应当停止内战,以便集中一切国力去为抗日救国的神圣事业而奋斗。

——中共《为抗日救国告全体同胞书》1935.8.1

瓦窑堡会议会址

3. 八一宣言与瓦窑堡会议

主张:

八一宣言时间:

建立抗日民族统一战线

1935年8月

内容:

号召停止内战,一致抗日

瓦窑堡会议时间地点:

1935年12月,瓦窑堡

报告:

《论反对日本帝国主义的策略》

任务:

建立由中国共产党领导的抗日民族统一战线

中国共产党主张是什么?

1.(2023·四川凉山·统考中考真题)1935年的一天,数千名学生高呼“打倒日本帝国主义”“反对华北自治”“停止内战,一致抗日”等口号,并举行示威游行。这一场景反映的历史事件是( )

A.五四运动 B.京汉铁路工人罢工 C.一二 九运动 D.九一八事变

2.(2021·江苏淮安·统考中考真题)“三五年十月,新旅团旗扬,十二个小儿童,勇赴国难,离别爹……”这曲《新旅赞歌》讴歌了淮安的一群小学生于1935年奔赴全国进行爱国救亡宣传的感人事迹。这群小学生“离别爹娘”的时代背景是( )

A.中国开始沦为半殖民地半封建社会 B.列强掀起瓜分中国的狂潮

C.日本侵略不断加剧,民族危机严重 D.大小军阀混战,割据纷争

直击中考

C

C

2.(2023·山东东营·统考中考真题)“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了。”北平学生发出这痛感的历史背景是( )

A.北洋军阀的割据混战 B.巴黎和会中国外交的失败

C.日本制造“九一八事变” D.日本策动“华北自治运动”

3.(2023·广东广州·统考中考真题)著名教育家陶行知发表文章说,从1935年起,“民族解放大学校”已经开学,这个大学没有围墙,学生至少也有四万万,学校功课只有一门,叫“民族解放教学做”,等到一切失地收回,就举行毕业典礼。这表明,陶行知意在( )

A.改变传统社会习俗 B.鼓励兴办新式学校

C.号召全体国民积极抗日 D.呼吁召开政治协商会议

D

C

三、西安事变

1. 背景

日本进一步侵华,民族危机日益严重,中日民族矛盾上升为主要矛盾,中华民族到了最危险的时候。

1935年8月1日,中共中央发表《为抗日救国告全体同胞书》(即八一宣言),号召“停止内战,一致抗日”。

蒋介石顽固坚持“攘外必先安内”的反动政策,置民族大义于不顾,同时为了排除异己,蒋介石将张学良的东北军和杨虎城的西北军调到西北围剿红军,企图一箭双雕。

1935年12月,中共中央召开瓦窑堡会议,明确了当前国内的主要矛盾是中日民族矛盾,党的任务是建立由中国共产党领导的抗日民族统一战线。

共产党

国民党

(1)日本进一步侵华,民族危机日益严重,中日民族矛盾上升为主要矛盾(根本原因)

(2)在中国共产党抗日民族统一战线政策的感召下,在西北围剿红军的国民党将领张学良、杨虎城与红军停战,要求蒋介石联共抗日。

(3)蒋介石顽固坚持“攘外必先安内”的政策,亲赴西安威逼张、杨继续进攻红军。张学良、杨虎城多次恳请无望。(直接原因)

2. 经过

西安事变(双十二事变)

时间

目的

人物

性质

经过

1936年12月12日

为了逼迫蒋介石抗日

张学良、杨虎城

张、杨扣蒋,实行“兵谏”;通电全国,要求停止内战,联共抗日。

一次爱国性质的“兵谏”

1936年12月12日,张学良、杨虎城在西安华清池扣押蒋介石,实行“兵谏",并通电全国,要求停止内战,一致抗日。

西安事变旧址

东北沦亡,时逾五载。国权凌夷,疆土日蹙……绥东战起,群情鼎沸,士气激昂。于此时机,我中枢领袖应如何激励军民发动全国之整个抗战!乃前方之守土将士浴血杀敌,后方之外交当局仍力谋妥协。……蒋委员长介公受群小包围,弃绝民众,误国咎深。学良等涕泣进谏,屡遭重斥。日昨西安学生举行救国运动,竟嗾使警察枪杀爱国幼童,稍具人心,孰忍出此!学良等多年袍泽,不忍坐视,因对介公为最后之诤谏。

——《张、杨对时局宣言》(1936年12月12日)

张学良、杨虎城最终为什么选择发动兵谏?

西安学生举行爱国游行请愿,呼吁抗日,遭到残酷镇压

东北沦陷,华北危机,中华民族到了生死存亡的关头

蒋介石一直坚持妥协政策,引起社会各方面的不满

3.西安事变后的复杂局势

亲日派

何应钦

美国

宋美龄

中共

杀蒋夺权

和平解决

放蒋维护

杀蒋还是放蒋?

西安事变后,根据各派政治力量的态度,想一想如果你是共产党,你认为该怎么办?

从全民族的利益出发,主张和平解决

派周恩来到西安参加谈判,与各方面进行协商

蒋介石被迫接受停止内战,联共抗日等条件

西安事变周恩来会见蒋介石剧照

1936年12月23日,双方在张学良公馆西楼二层开始正式谈判,由宋子文代表国民政府、由张学良、杨虎城、周恩来代表西安方面出席谈判会。西安方面再次提出六条主张:

1、停战,撤兵至潼关外

2、改组南京政府,排逐亲日派,加入抗日分子

3、释放政治犯,保障民主权利

4、停止剿共、联合红军抗日

5、召开各党派各界各军救国会议

6、与同情抗日国家合作

合作探究:在十年内战中,蒋介石杀害了成千上万的共产党人和革命群众,西安事变捉住了蒋介石,中国共产党不仅主张不杀他,反而主张和平解决,释放他。这是为什么?

西安事变后,西安局势极为动荡。处死蒋介石,中国就有可能陷入纷争四起、群雄割据的局面。而内战一起,必使日本有机可乘,从而有利于日本进一步侵略中国。

在此背景下,中国共产党从全民族利益出发,不计宿怨,提出了和平解决西安事变、释放蒋介石的主张,有力地推动了国民党向停止内战、联共抗日方向转变。

蒋介石是中国许多敌对势力暂时得到某种程度稳定的中心枢纽,一旦他离开了正中心地位,这些势力就都失去了向心力,各种意见发生公开冲突。

——埃德加·斯诺《西行漫记》

4. 结果

中央派周恩来到西安参加谈判,与各方面进行协商。经过中国共产党和各方面的努力,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日等条件,西安事变和平解决。

西安事变为什么能够和平解决

①中日民族矛盾已经上升为当时中国社会最主要的矛盾。

②日本侵华的目的是灭亡整个中国,已经严重威胁到了蒋介石的统治地位。

③中国共产党做出让步,表达出与国民党合作的诚意。

④全国性抗日救亡运动的兴起,对国民党政府有压力。

⑤国民党内部有民族自尊心的抵抗派要求联合共产党抗日救国。

日本佐藤安之助于1937年1月访华后的报告:“支那几乎已非昔日之支那,已经成为完全不同的新进国家……令人惊异的同仇敌忾心和国家思想已经开始抬头。”

美国记者史沫特莱:“西安事变……是一次全国性的胜利。一个统一的中国……终于在渐渐诞生。”

毛泽东:“西安事变的和平解决成了时局转换的枢纽,在新形势下的国内的合作形成了,全国的抗日战争发动了!”

5. 意义

材料1:西安事变的和平解决是中国历史上空前的大关键。中国未来命运的大转圈。

——《中央日报》

材料2:“西安事变成为国民党转变的关键……西安事变的力量使国民党结束了十年的错误政策,这是客观上包含了这一意义。就内战来说,十年的内战,以什么来结束内战?就是西安事变。”

——毛泽东,1936年12月27日中共中央政治局扩大会议上的讲话。

材料3:西安事变可能已经以一种地方性的失败告终了,却仍然是一次全国的胜利。一个统一的中国,虽然缓慢且伴有剧痛,终于在渐渐诞生。

——美国记者史沫特莱就西安事变结束时的局势发表评论

(2)从此,十年内战基本停止,抗日民族统一战线初步形成。

西安事变后,张学良送蒋到南京,蒋背信弃义,软禁了张学良。后国民政府撤往台湾,蒋介石将张学良转至台湾继续软禁。1975年,蒋介石逝世。1990年起张学良逐渐得以恢复人身自由。1995年离台,侨居美国夏威夷。2001年10月14日下午2时50分,在美国夏威夷首府檀香山,享寿101岁,成为世界上最长寿的将军。

张学良和赵一荻在张学良90大寿合影

作为一个军人,我是应该被枪毙;但是依我的良心,我没有做错!

——张学良

西安事变后的张学良——

张学良的幽禁岁月

2001年,张学良在美国夏威夷逝世,享年101岁。

西安事变和平解决后,被迫出国“考察”。1937年,秘密潜回香港打算参与抗日,但被国民党逮捕,并于1949年及其子女、卫士、秘书一共8人在戴公祠被军统局人员杀死,后被证实这次屠杀行动的终极命令者是蒋介石。

西安事变后的杨虎城——

市民自发为杨虎城将军等烈士送行

西安事变后被迫出国

“爱国,不能停留在口号上,而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运联系在一起。

——2018年5月2日,习近平在北大师生座谈会上的讲话

杨靖宇:国既不国,家何能存!

铭记一二·九:扛起青年担当,挺起民族脊梁…

铭记张学良、杨虎成:拥有赤诚之心,秉持民族大义……

铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来;

弘扬爱国主义精神,国家民族利益高于一切。

1.(2023·云南·统考中考真题)1936年12月14日,张学良通过广播电台发表讲话:“我们这次举动,完全是为民请命,决非造成内乱……只要合乎抗日救亡的主张,个人生命在所不计!”与材料相关的历史事件是( )

A.九一八事变 B.西安事变 C.七七事变 D.重庆谈判

2.(2023·四川自贡·统考中考真题)1936年西安事变发生后,各派针对时局发表自己的看法,中国共产党从民族大义出发,旗帜鲜明地提出了自己的主张。当时,中共的态度是( )

A.扰乱形势,积极救蒋 B.讨伐张杨,震慑中共

C.扩大事态,挑起内战 D.和平解决,联蒋抗日

直击中考

B

D

3.(2023·四川攀枝花·中考真题)1936年12月张学良和杨虎城发动“兵谏”,武力逼蒋抗日。后经各方努力,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日的主张。由此可知( )

A.学生爱国救亡运动新高潮到来 B.抗日民族统一战线初步形成

C.国共两党第二次合作正式实现 D.中华民族全面抗战自此开始

4.(2022·广西贵港·统考中考真题)以下对五四运动与一二·九运动相同之处的表述,不正确的是( )

A.都经过了长期的组织准备 B.都是由青年学生首先发起

C.都发展成全国性的爱国运动 D.都具有反对帝国主义的性质

B

A

本课小结

九一八事变

1、背景:蓄谋已久、转嫁危机、有机可乘

2、时间(1931年9月18日)、地点(沈阳)、制造者

华北危机与一二·九运动

西安事变

4、结果:东三省沦陷、华北危急

5、意义:成为起点、揭开序幕

1、背景:华北危机

2、时间(1935年12月9日)、地点(北平)、口号

4、意义:促进…

1、时间、地点、人物、目的(逼蒋抗日)

2、经过:张、杨实行“兵谏”,通电全国

3、结果:和平解决

4、意义:

从九一八事变到西安事变

(1)制造借口——柳条湖事件;

(2)军事行动—袭击北大营,占领沈阳城

(3)东三省沦陷、建立伪满洲国

3、经过:

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹