14.1《故都的秋》课件(共35张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课件(共35张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-06 12:22:43 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

——郁达夫

故

都

秋

的

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

北国

清·静

原名:郁文

生卒:1896-1945

籍贯:浙江富阳

头衔:现代著名小说家,

散文家。

作者简介

主要经历:

三岁丧父,1922年日本留学归来后,与郭沫若等组织“创造社”。1930年参加左翼作家联盟。抗日战争爆发后,赴武汉参加抗日救亡运动,并到新加坡宣传抗日。1945年被日本宪兵秘密杀害。1952年被追认为烈士。

短篇小说:

《沉沦》、《薄奠》

《春风沉醉的晚上》

中篇小说:

《迷羊》、《出奔》

《她是一个弱女子》

散 文:

《故都的秋》

《北平的四季》

代表作品

1927年4月12日后,为躲避国民党白色恐怖的威胁,郁达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的散文。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平, 再次饱尝了故都的秋“味”并写下的优美散文《故都的秋》

创作背景

1931年发生“九·一八”事件,日本侵占了东北全境。1933年1月,日军蓄意制造了手榴弹爆炸事件,借机攻陷了东北通往关内的咽喉要地——山海关。2月23日,向热河进犯,不到10天的时间就攻陷了热河省会承德。中华千年的文明古都——北平,处在风雨飘摇之中。郁达夫虽蛰居杭州,一样感受到国事的危急,当他到达北平,触景伤情,写了《故都的秋》。

课 题 释 义

故 都 的 秋

表明描写地点,含

有深切的眷念之意。

是描写的内容

题目暗含着自然景观与人

文景观相融合的一种境界

思考问题:

1.阅读课文,理清思路,找出文眼。

2.本文共写了几幅秋景图?

(用简洁的语言概括每幅图画的内容)

3.文章结构如何划分?

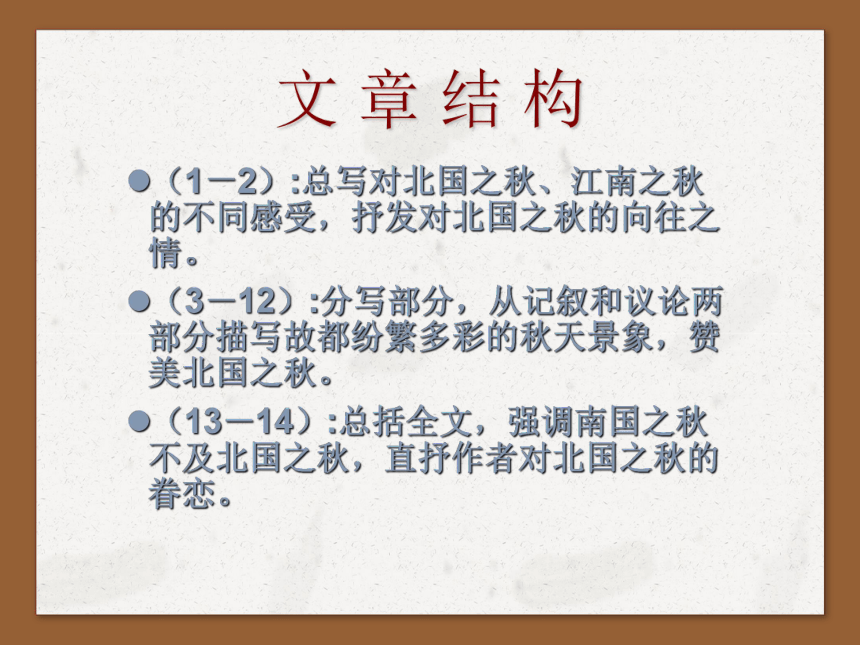

文 章 结 构

(1-2):总写对北国之秋、江南之秋的不同感受,抒发对北国之秋的向往之情。

(3-12):分写部分,从记叙和议论两部分描写故都纷繁多彩的秋天景象,赞美北国之秋。

(13-14):总括全文,强调南国之秋不及北国之秋,直抒作者对北国之秋的眷恋。

第一部分(1-2自然段)

思考:

北国之秋有什么特点?

南国之秋有什么特点?

二者有什么区别?作者认为哪里的秋更好?为什么?

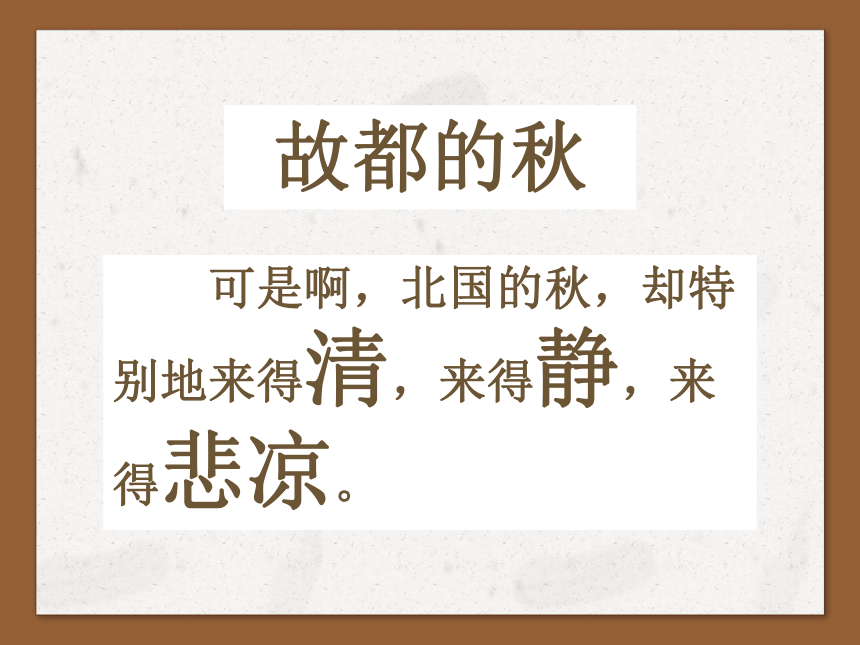

故都的秋

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

在郁达夫笔下,北国的秋天的主要特点是什么?

清、静、悲凉

在郁达夫笔下,南国的秋天有什么特点?

慢、润、淡

看不饱,尝不透

赏玩不到十足

秋并不是名花,也不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的

作者认为,对秋天的品味,是反“恰到好处”的传统审美的,是越淋漓尽致越好的。因此认为北国之秋胜于南国之秋。

清代学者李密庵《半半歌》:

看破浮生过半,半之受用无边。半中岁月尽幽闲,半里乾坤宽展。

半郭半乡村舍,半山半水田园。半耕半读半经廛,半士半姻民眷。

半雅半粗器具,半华半实庭轩。衾裳半素半轻鲜,肴馔半丰半俭。

童仆半能半拙,妻儿半朴半贤。心情半佛半神仙,姓字半藏半显。

一半还之天地,让将一半人间,半思后代与沧田,半想阎罗怎见。

酒饮半酣正好,花开半时偏妍。帆张半扇免翻颠,马放半缰稳便。

半少却饶滋味,半多反厌纠缠。百年苦乐半相参,会占便宜只半。

第二部分(3-12自然段)

思考:

第二部分中,哪些是记叙内容,哪些是议论内容?

3-11自然段为记叙,12自然段为议论

记叙部分描写了哪些秋天的景物?

这些秋天的景物构成了什么样的秋景图?

陶

然

亭

钓

鱼

台

西

山

玉

泉

山

潭

柘

寺

作者并没有在意这些胜景,反而转笔写其他的了,在他的心目中哪些景物才应该是故都的秋的代表?

秋院

秋槐

秋雨

秋果

秋蝉

秋 景 五 图

秋 晨 小 院

秋 槐 落 蕊

秋 蝉 残 鸣

秋 雨 话 凉

秋 果 奇 景

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

秋晨小院图

营造出一种清幽,萧瑟,闲适,孤寂的氛围

思考:这幅画是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的呢?

清:碧天

静:驯鸽的飞声(以动衬静) 静对蓝朵

悲凉:破壁腰 蓝朵 秋草

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

秋槐落蕊图

视觉,听觉,嗅觉,触觉,心理活动全方位描写

营造出一种寂静无人,独自徘徊,

无可奈何花落去的氛围

静:“脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉”

清:“一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲”

悲凉:“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”“梧桐一叶而天下知秋”

思考:这幅画是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的呢?

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直象是家家户户都养在家里的家虫。

秋蝉残鸣图

古诗词中的“蝉”意象:虞世南、骆宾王、柳永等都曾写过与蝉相关的诗词,“蝉”寄寓了多样的人生感怀,郁达夫笔下的秋蝉衰弱的残声所唤起的关于生命漂泊与衰亡的感喟,与之一脉相承。

北国秋蝉的啼唱,成为日常生活的一部分,和蟋蟀耗子一样,为市井小民所熟知,体现了郁达夫审美趣味中生活化、平民化的一面,大俗即大雅,俗趣雅趣,统一在这北国秋蝉的嘶鸣中。

还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更象样。

在灰沈沈的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了;著着很厚的青布单衣或夹袄曲都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说:

“唉,天可真凉了─—”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是么?一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老象是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

秋雨话凉图

北国的秋雨有何特色?

奇:“忽而”“息列索落”“卷”

有味:“咬”“一立”“缓慢悠闲”“微叹”

像样:一层秋雨一层凉

用这样的京腔京调的社会人物来丰富自然的风物用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国的秋味。

在闲话秋雨图中,作者特意加入了雨中“都市闲人”的对话,其用意何在?

北方的果树,到秋来,也是一种奇景。第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。象橄榄又象鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期;等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子、柿子、葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。

秋果奇景图

最好的秋日果实未熟

果实成熟则金秋已过

有淡淡的遗憾之感

思考

这五幅秋景图按什么顺序来写?本文的“形”是什么?“神”是什么?形神的结合点是什么?

这五幅秋景图并无一定的顺序,是作者顺手拈来,随心而作,这恰恰体现了散文“形散”的特点。

本文的“形” 、“神”是什么?形神的结合点是什么?

文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

“结合点”是“清、静、悲凉”。

观点:足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。

思考:写第12节的作用是什么?

落脚点:可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

第13段:“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

南北之秋最大的区别在于:味。

四个比喻让人从形象的“味”去品味抽象的“味”。

北国之秋就像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久;

而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”,让人感到味润、味浅、味淡、味短。

用如此丰富生动的意象又令人读后回味悠长,明了于胸。

秋天,

这北国的秋天,

若留得住的话,

我愿把寿命的三分之二折去,

换得一个三分之一的零头。

作者为什么偏爱“清、静、悲凉”的秋景?

第一,跟作家个人气质的抑郁善感有关。

作者生于乱世,一生命运坎坷。幼年(三岁)父亲去世,中年母亲饿死、兄长被杀、妻子离异,孩子无人照管,真个“妻离子散,家破人亡”;生活的经历,多多少少会折射到文学作品中来,因而作者尝到的秋是清、静、悲凉的,与别人的不一样。

第二,跟当时的时代环境有关。

1933 年至 1936 年他一方面受白色恐怖的威胁,一方面对革命非常失望,这导致他思想苦闷,逃避现实。他从上海迁居杭州,“退到隐逸恬适的山水之间”。

第三,还跟作家的文艺观和审美追求有关。

在杭州期间,郁达夫提倡静的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。

故都的秋

总写

(1—2段)

北国的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写

(3—12段)

记叙

(3)秋晨小院

(4)秋槐落蕊

(5)秋蝉残鸣

(6-10)秋雨话凉

(11)秋果奇景

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论(12)赞美北国之秋

总写

(13—14段)

(13)南国之秋比不上北国之秋

(14)直抒对故都之秋的眷恋之情

向往

品味

赞美

眷恋

悲秋诗句归纳

树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。曹操《观沧海》

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。曹丕《燕歌行》

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。王勃《滕王阁序》

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新亭浊酒杯。杜甫《登高》

天阶夜色凉如水,卧看织女牵牛星。杜牧《秋夕》

秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。李商隐《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》

菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。李璟《浣溪沙》

秋华惨淡秋叶黄,耿耿秋灯秋夜长,已觉秋窗秋不尽,哪堪风雨助凄凉。

谁家秋院无风入?何处秋窗无雨声?罗衾不耐秋风力,残留声催秋雨急。

寒烟小院转萧条,疏竹虚窗时滴沥。不知风雨几时休,已教泪洒窗纱湿。曹雪芹《红楼梦》

感

谢

聆

听

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

完

故都的秋

情·韵

——郁达夫

故

都

秋

的

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

北国

清·静

原名:郁文

生卒:1896-1945

籍贯:浙江富阳

头衔:现代著名小说家,

散文家。

作者简介

主要经历:

三岁丧父,1922年日本留学归来后,与郭沫若等组织“创造社”。1930年参加左翼作家联盟。抗日战争爆发后,赴武汉参加抗日救亡运动,并到新加坡宣传抗日。1945年被日本宪兵秘密杀害。1952年被追认为烈士。

短篇小说:

《沉沦》、《薄奠》

《春风沉醉的晚上》

中篇小说:

《迷羊》、《出奔》

《她是一个弱女子》

散 文:

《故都的秋》

《北平的四季》

代表作品

1927年4月12日后,为躲避国民党白色恐怖的威胁,郁达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的散文。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平, 再次饱尝了故都的秋“味”并写下的优美散文《故都的秋》

创作背景

1931年发生“九·一八”事件,日本侵占了东北全境。1933年1月,日军蓄意制造了手榴弹爆炸事件,借机攻陷了东北通往关内的咽喉要地——山海关。2月23日,向热河进犯,不到10天的时间就攻陷了热河省会承德。中华千年的文明古都——北平,处在风雨飘摇之中。郁达夫虽蛰居杭州,一样感受到国事的危急,当他到达北平,触景伤情,写了《故都的秋》。

课 题 释 义

故 都 的 秋

表明描写地点,含

有深切的眷念之意。

是描写的内容

题目暗含着自然景观与人

文景观相融合的一种境界

思考问题:

1.阅读课文,理清思路,找出文眼。

2.本文共写了几幅秋景图?

(用简洁的语言概括每幅图画的内容)

3.文章结构如何划分?

文 章 结 构

(1-2):总写对北国之秋、江南之秋的不同感受,抒发对北国之秋的向往之情。

(3-12):分写部分,从记叙和议论两部分描写故都纷繁多彩的秋天景象,赞美北国之秋。

(13-14):总括全文,强调南国之秋不及北国之秋,直抒作者对北国之秋的眷恋。

第一部分(1-2自然段)

思考:

北国之秋有什么特点?

南国之秋有什么特点?

二者有什么区别?作者认为哪里的秋更好?为什么?

故都的秋

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

在郁达夫笔下,北国的秋天的主要特点是什么?

清、静、悲凉

在郁达夫笔下,南国的秋天有什么特点?

慢、润、淡

看不饱,尝不透

赏玩不到十足

秋并不是名花,也不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的

作者认为,对秋天的品味,是反“恰到好处”的传统审美的,是越淋漓尽致越好的。因此认为北国之秋胜于南国之秋。

清代学者李密庵《半半歌》:

看破浮生过半,半之受用无边。半中岁月尽幽闲,半里乾坤宽展。

半郭半乡村舍,半山半水田园。半耕半读半经廛,半士半姻民眷。

半雅半粗器具,半华半实庭轩。衾裳半素半轻鲜,肴馔半丰半俭。

童仆半能半拙,妻儿半朴半贤。心情半佛半神仙,姓字半藏半显。

一半还之天地,让将一半人间,半思后代与沧田,半想阎罗怎见。

酒饮半酣正好,花开半时偏妍。帆张半扇免翻颠,马放半缰稳便。

半少却饶滋味,半多反厌纠缠。百年苦乐半相参,会占便宜只半。

第二部分(3-12自然段)

思考:

第二部分中,哪些是记叙内容,哪些是议论内容?

3-11自然段为记叙,12自然段为议论

记叙部分描写了哪些秋天的景物?

这些秋天的景物构成了什么样的秋景图?

陶

然

亭

钓

鱼

台

西

山

玉

泉

山

潭

柘

寺

作者并没有在意这些胜景,反而转笔写其他的了,在他的心目中哪些景物才应该是故都的秋的代表?

秋院

秋槐

秋雨

秋果

秋蝉

秋 景 五 图

秋 晨 小 院

秋 槐 落 蕊

秋 蝉 残 鸣

秋 雨 话 凉

秋 果 奇 景

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

秋晨小院图

营造出一种清幽,萧瑟,闲适,孤寂的氛围

思考:这幅画是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的呢?

清:碧天

静:驯鸽的飞声(以动衬静) 静对蓝朵

悲凉:破壁腰 蓝朵 秋草

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

秋槐落蕊图

视觉,听觉,嗅觉,触觉,心理活动全方位描写

营造出一种寂静无人,独自徘徊,

无可奈何花落去的氛围

静:“脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉”

清:“一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲”

悲凉:“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”“梧桐一叶而天下知秋”

思考:这幅画是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的呢?

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直象是家家户户都养在家里的家虫。

秋蝉残鸣图

古诗词中的“蝉”意象:虞世南、骆宾王、柳永等都曾写过与蝉相关的诗词,“蝉”寄寓了多样的人生感怀,郁达夫笔下的秋蝉衰弱的残声所唤起的关于生命漂泊与衰亡的感喟,与之一脉相承。

北国秋蝉的啼唱,成为日常生活的一部分,和蟋蟀耗子一样,为市井小民所熟知,体现了郁达夫审美趣味中生活化、平民化的一面,大俗即大雅,俗趣雅趣,统一在这北国秋蝉的嘶鸣中。

还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更象样。

在灰沈沈的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了;著着很厚的青布单衣或夹袄曲都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说:

“唉,天可真凉了─—”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是么?一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老象是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

秋雨话凉图

北国的秋雨有何特色?

奇:“忽而”“息列索落”“卷”

有味:“咬”“一立”“缓慢悠闲”“微叹”

像样:一层秋雨一层凉

用这样的京腔京调的社会人物来丰富自然的风物用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国的秋味。

在闲话秋雨图中,作者特意加入了雨中“都市闲人”的对话,其用意何在?

北方的果树,到秋来,也是一种奇景。第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。象橄榄又象鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期;等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子、柿子、葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。

秋果奇景图

最好的秋日果实未熟

果实成熟则金秋已过

有淡淡的遗憾之感

思考

这五幅秋景图按什么顺序来写?本文的“形”是什么?“神”是什么?形神的结合点是什么?

这五幅秋景图并无一定的顺序,是作者顺手拈来,随心而作,这恰恰体现了散文“形散”的特点。

本文的“形” 、“神”是什么?形神的结合点是什么?

文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

“结合点”是“清、静、悲凉”。

观点:足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。

思考:写第12节的作用是什么?

落脚点:可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

第13段:“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”

南北之秋最大的区别在于:味。

四个比喻让人从形象的“味”去品味抽象的“味”。

北国之秋就像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久;

而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”,让人感到味润、味浅、味淡、味短。

用如此丰富生动的意象又令人读后回味悠长,明了于胸。

秋天,

这北国的秋天,

若留得住的话,

我愿把寿命的三分之二折去,

换得一个三分之一的零头。

作者为什么偏爱“清、静、悲凉”的秋景?

第一,跟作家个人气质的抑郁善感有关。

作者生于乱世,一生命运坎坷。幼年(三岁)父亲去世,中年母亲饿死、兄长被杀、妻子离异,孩子无人照管,真个“妻离子散,家破人亡”;生活的经历,多多少少会折射到文学作品中来,因而作者尝到的秋是清、静、悲凉的,与别人的不一样。

第二,跟当时的时代环境有关。

1933 年至 1936 年他一方面受白色恐怖的威胁,一方面对革命非常失望,这导致他思想苦闷,逃避现实。他从上海迁居杭州,“退到隐逸恬适的山水之间”。

第三,还跟作家的文艺观和审美追求有关。

在杭州期间,郁达夫提倡静的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。

故都的秋

总写

(1—2段)

北国的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写

(3—12段)

记叙

(3)秋晨小院

(4)秋槐落蕊

(5)秋蝉残鸣

(6-10)秋雨话凉

(11)秋果奇景

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论(12)赞美北国之秋

总写

(13—14段)

(13)南国之秋比不上北国之秋

(14)直抒对故都之秋的眷恋之情

向往

品味

赞美

眷恋

悲秋诗句归纳

树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。曹操《观沧海》

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。曹丕《燕歌行》

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。王勃《滕王阁序》

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新亭浊酒杯。杜甫《登高》

天阶夜色凉如水,卧看织女牵牛星。杜牧《秋夕》

秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。李商隐《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》

菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。李璟《浣溪沙》

秋华惨淡秋叶黄,耿耿秋灯秋夜长,已觉秋窗秋不尽,哪堪风雨助凄凉。

谁家秋院无风入?何处秋窗无雨声?罗衾不耐秋风力,残留声催秋雨急。

寒烟小院转萧条,疏竹虚窗时滴沥。不知风雨几时休,已教泪洒窗纱湿。曹雪芹《红楼梦》

感

谢

聆

听

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

完

故都的秋

情·韵

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读