第三单元评估测试卷(无答案)2023-2024学年统编版语文七年级上册

文档属性

| 名称 | 第三单元评估测试卷(无答案)2023-2024学年统编版语文七年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 48.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-06 16:50:10 | ||

图片预览

文档简介

第三单元评估测试卷

总分:120分 时间:120分钟

一、积累运用(28分)

1.阅读下面的文字,回答后面的问题。(共 3 分)

塞罕坝,位于河北省最北端。这里的百万亩林海堪称目前世界上面积最大的人工林,阻挡着南侵的风沙,是护卫京津的生态屏障。这里是“水的源头、云的故乡、花的世界、林的海洋”。春天,群山抹绿,雪映杜鹃;夏天,百花烂漫,林海滴翠;秋天,赤橙黄绿,层林尽染;冬天,白雪皑皑, 。三代育林人的青春与汗水抹去了(huāng mò)与森林之间不可逾越的距离。

塞罕坝是一座书写人力奇迹的丰碑,镌刻着人与自然和谐共生的密码。

(1)根据文段中的拼音写出相应的词语,给文段中加点的词语注音。(2分)

①(huāng mò) ②逾越

(2)在上面文段横线空缺处,填入一个符合语境的四字词语 。(1分)

2.在下列横线上填写出相应的句子。(每空 1 分,共5分)

(1)子夏曰:“ 切问而近思,仁在其中矣。”(《《论语》十二章》)

(2)七年级(1)班在年级篮球赛中输掉了首场比赛,队员们顿时垂头丧气。队长用《《论语>十二章》中的 , 鼓励队友,要坚定信心,迎接下一场挑战。

(3)“求知至乐”是我国著名语言学家、教育家王力先生的核心教育思想之一,这一教育思想也是对《《论语>十二章》中孔子“ ,

”教育教学理念的继承和发展。

3.下列句子中加点的敬辞或谦辞使用不当的一项是( )(4 分)

A.本公司产品大优惠活动截止到国庆节假期最后一天,欢迎各位来电垂询。

B.令郎才华出众,堪称大家学习的楷模。

C.本店今天开业,欢迎各位惠顾。

D.你写的文章,我已经帮你斧正。

4、阅读下面从《朝花夕拾》中摘录的文字,回答问 题。(共8 分)

文段一

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

这所谓“书”,是指我开蒙时候所读的《鉴略》,因为我再没有第二本了。我们那里上学的岁数是多拣单数的,所以这使我记住我其时是七岁。

我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。

文段二

衍太太现在是早经做了祖母,也许竟做了曾祖母了;那时却还年青,只有一个儿子比我大三四岁。她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的,无论闹出什么乱子来,也决不去告诉各人的父母,因此我们就最愿意在她家里或她家的四近玩。

举一个例说罢,冬天,水缸里结了薄冰的时候,我们大清早起一看见,便吃冰。有一回给沈四太太看到了,大声说道:“莫吃呀,要肚子疼的呢!”这声音又给我母亲听到了,跑出来我们都挨了一顿骂,并且有大半天不准玩。我们推论祸首,认定是沈四太太,于是提起她就不用尊称了,给她另外起了一个绰号叫作“肚子疼”。衍太太却决不如此。

(1),文段一和文段二分别出自《朝花夕拾》中的《 》和《

》两篇文章。(2分)

(2).小明阅读了文段二,隐约觉得衍太太不太靠谱,总觉得在她和蔼的外表下隐藏着什么。请你结合文段二所在的那篇散文的内容,列举至少两件事为小明答疑解惑。(2分)

(3).你对鲁迅父亲的教育方式深表疑惑和不满,对衍太太的评价也起了变化。你想到了小鲁迅因上课描绣像被寿镜吾老师批评,这件事被衍太太和父亲知道了,你猜测他们可能会对小鲁迅说什么呢?(4分)

衍太太:

鲁迅的父亲:

5,请你参加以“建好我的朋友圈”为主题的综合性学习活动。(共 8 分)

(1)围绕“是否赞成在社交软件上加父母为好友”这个话题,朋友群里展开了辩论,请你发表看法并阐述理由。(50字左右)(4分)

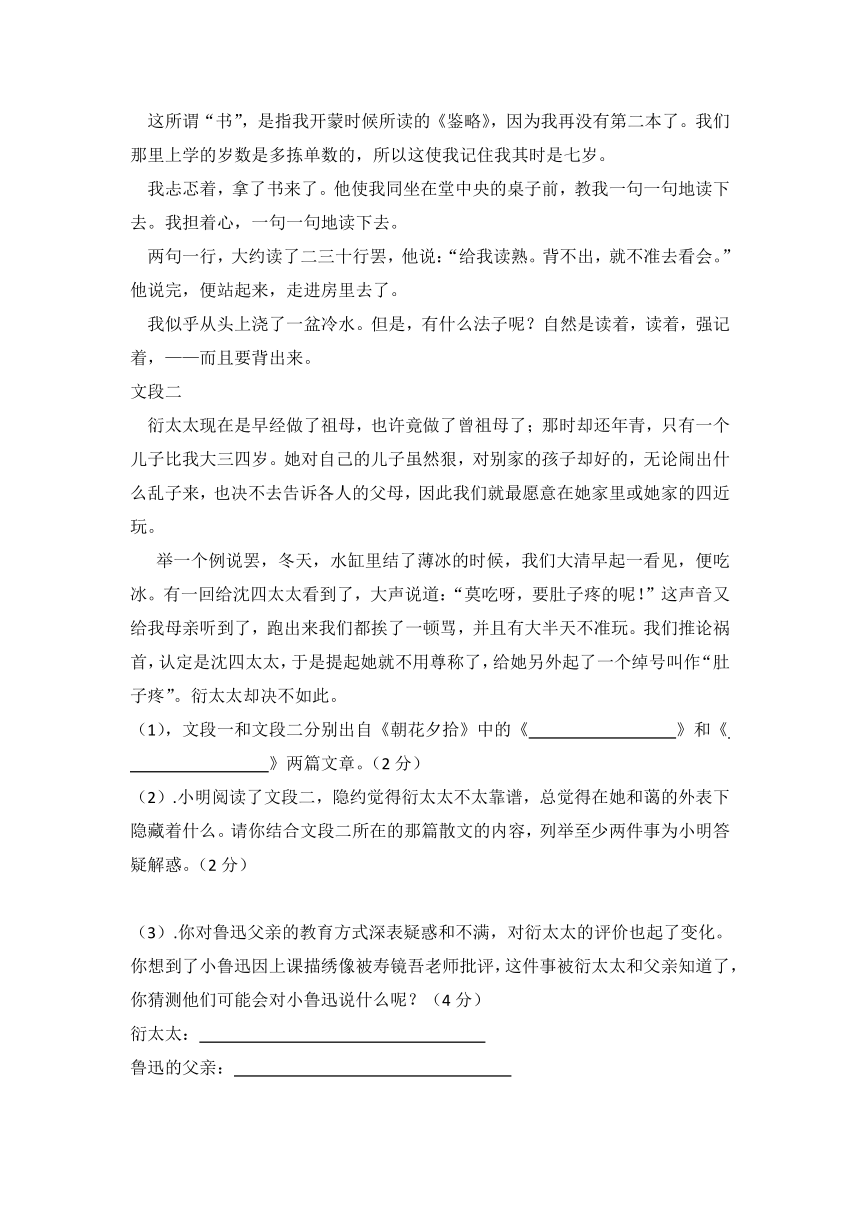

(2)针对下图所反映的情况,谈谈应如何建好自己的朋友圈,与好友分享自己的日常生活。(4分)

某社交软件朋友圈信息分享统计图明星八卦

二、阅读理解(42分)

(一)、阅读下面这首诗,回答6~7题。(共5分)

行军九日思长安故园

岑 参

强欲登高去,无人送酒来。遥怜故园菊,应傍战场开。

6.这首诗以“ ”代表整个故园长安,以

”字渲染自己和故园长安相隔之远,更见 之情。(3分)

7.“遥怜故园菊,应傍战场开”两句表达了诗人怎样的思想感情?(2分)

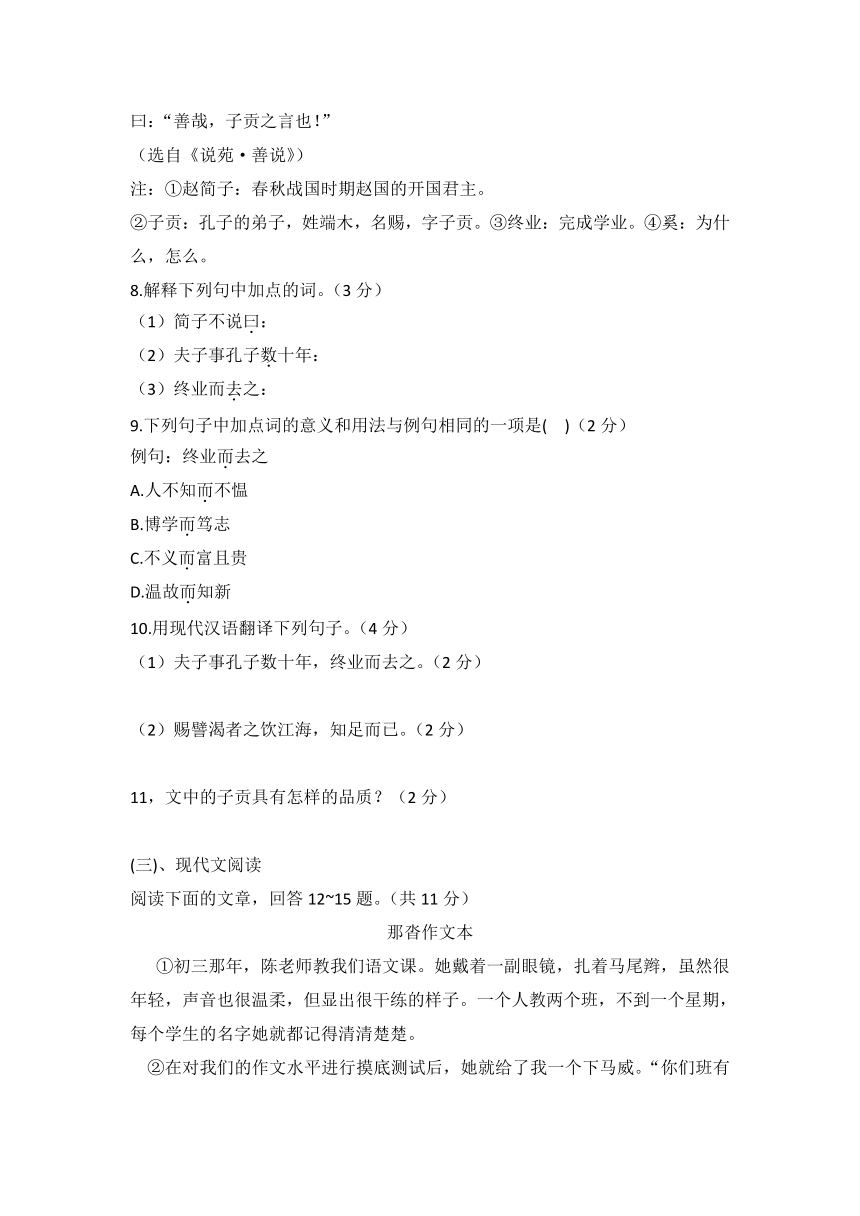

(二)、阅读下面的文言文,回答 8~11 题。(共 11 分)

赵简子问子贡曰:“孔子为人何如?”子贡对曰:“赐不能识也。”简子不说曰:“夫子事孔子数十年,终业而去之,寡人问子,子曰‘不能识’,何也?”子贡曰:“赐譬渴者之饮江海,知足而已。孔子犹江海也,赐则奚足以识之?”简子曰:“善哉,子贡之言也!”

(选自《说苑·善说》)

注:①赵简子:春秋战国时期赵国的开国君主。

②子贡:孔子的弟子,姓端木,名赐,字子贡。③终业:完成学业。④奚:为什么,怎么。

8.解释下列句中加点的词。(3分)

(1)简子不说曰:

(2)夫子事孔子数十年:

(3)终业而去之:

9.下列句子中加点词的意义和用法与例句相同的一项是( )(2分)

例句:终业而去之

A.人不知而不愠

B.博学而笃志

C.不义而富且贵

D.温故而知新

10.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)夫子事孔子数十年,终业而去之。(2分)

(2)赐譬渴者之饮江海,知足而已。(2分)

11,文中的子贡具有怎样的品质?(2分)

(三)、现代文阅读

阅读下面的文章,回答12~15题。(共11分)

那沓作文本

①初三那年,陈老师教我们语文课。她戴着一副眼镜,扎着马尾辫,虽然很年轻,声音也很温柔,但显出很干练的样子。一个人教两个班,不到一个星期,每个学生的名字她就都记得清清楚楚。

②在对我们的作文水平进行摸底测试后,她就给了我一个下马威。“你们班有一个叫仇士鹏的,语言是真的好,但也就是语言好。”一个强烈而尖锐的转折,把班级的哄笑声推上了高峰,也让我深深低下了头,面红耳赤。

③那时候,我算是初出茅庐,目光还完全拘束于文字之中,自以为是弹指戏文字的人,实际上却是臣服在文字的石榴裙下的人。我不仅让修辞与内容、情感相互脱离,也让文章被大量无意义的描写填充,就像空肚子的人先喝了一肚子的水,吃不下真正耐饿的饭了。

④但这种感悟是无法言传身教的,它的来源甚至不是写,而是改。只有通过不断地修改、不断地权衡与舍弃才能懂得。但那时我太过浮躁,总觉得改文章是江郎才尽的体现,有才华的人写作就应该倚马可待。于是我不停地写新的文章,即使灵感没了也逼着自己挤牙膏般无中生有。可写了整整一个作文本,依旧没有一篇能够被拿到课堂上朗读。

⑤我终于明白,才华也是分高下的,即使自己是人才,但人才之上还有天才。眼高于顶的后果便是作文始终不尽如人意,卡在中档的瓶颈无法突围。

⑥老师让我准备了一个新的作文本,在封面上写下了“文章不厌百回改”。她对我说:“你就对着一篇文章改,每次作文课和考试,无论题目是什么,都用这篇文章当材料,一直到你的文章能变成范文为止。”为了给我信心,她强调道:“你的语言那么好,要用到合适的位置才能锦上添花,不然就像烧菜时候油放多了,腻得慌。”

⑦遗憾的是,一直到初中毕业,写完了一沓作文本,我都没能达到老师的要求,甚至中考语文还拖了后腿。反倒是在大学,不用写作文后,文章却逐渐接近浓淡相宜的境界。

⑧可能是因为生活经历丰富了,鼻子、眼睛、耳朵等器官里都存储着丰盈的笔墨,足够用来写作,所以便不用依靠着语言来拓展字数,于是它得以实现了真正的自由。

⑨这些作文本被我一直收藏着,在其中一本的最后,有一篇特殊的文章,叫《思念,是不止的风》。这是一篇怀念母亲的散文,是我初三时候想写,一直拖到大学才补写在后面的。

⑩母亲是在我上初三那年去世的。我们这儿有一个习俗,父母去世后一百天内不能剃头。所以三个月的时间,我的头发越来越长,像一个工艺粗陋的鸟窝。虽然我有些尴尬,但幸运的是,同学和老师并没有对此说什么,甚至是视若无睹。

一百天后,我把头发剃掉,去办公室找老师批改作文。“你终于剪头了啊。”老师笑着说。“嗯嗯,之前是因为我妈去世了,所以三个月不能剪,只能随它长。”我摸了摸头,解释道。她脸上的笑容骤然消失了,发出几个模糊的音节,便一动不动,沉默了许久,说:“抱歉啊,老师之前不知道。”她低下身,急急忙忙地翻找了起来,从桌子下面的小柜子的隔板里掏出几袋零食,“这本来是给我儿子买的,你拿去吃吧。以后你常来,看到我这儿有吃的,你就拿回去吃。不要跟老师客气。”她一边说着,一边把零食堆在我的怀里,声音放得很是轻柔。

我抱着零食,一口气跑上了六楼,回到班级。在走廊上,我向下望了望。校园里,夜风正起,黑黢黢的树木在隐约的月光中摇晃,婆娑着。而办公室则灯光明亮,虽然那只是矮矮的一层小楼,但光芒却抵达了整栋教学楼。

坐在座位上,我默默写下了《思念,是不止的风》这个题目,然后便把作文本合上了。当时是想等到自己达到范文的水平时,再写完。没想到,等它写完的时候,已经是几年后了。

如今,我已然加入了大学所在市的作家协会。有时候伏案写作,看见书橱里的作文本,不禁想起老师的那一句“也就只有语言好”,便莞尔一笑。可能这份“文缘”,也就是在那时候诞生的吧,带着一份不服输的倔强,也带着一份湿润的眺望,迎着光,逆风生长。

(有删改)

12.阅读全文,将下面空缺的情节补充完整。(2分)

(1)陈老师评价“我”的作文水平只是语言好。

(2)

(3)

(4)陈老师拿出零食来安慰失去母亲的“我”。

13.文中画线句属于 描写,其作用是:

。(3 分)

14.文中多次写到“我”对写作的反思。试联系全文,说说作者为什么要这样写。(3分)

15有人认为这篇文章是对陈老师的回忆,情感主体是陈老师;也有人认为是少年心灵的成长,情感主体是“我”。你认为主人公是谁?请简要分析。

(3 分)

阅读下面的文章,回答16~19题。(共15分)

太阳每天从土墙上升起

嵇绍波

①太阳高过房顶的时候,国旗准时地从乡村高地上徐徐升起,高地是当年谷娃地主堆垒起的土墩。土墩上有一座老宅,经过村民简单的修葺,成了一间教室,教师是一个私塾出身的老头,既当校长又当校工。老头的严肃是出了名的,即使大人和他说话也是低眉顺眼,不敢高语,更甭说我们这些读书的学生娃,远远看见他的身影,立即绕道而行,恨不能遁地而去,背地里我们都叫他“老夫子”。

②那天,当我看见国旗在土墩上空高高飘扬的时候,我吓得在上学的路上撒腿狂奔,只听见耳边呼呼的风声。因为我的眼前不时晃动着老夫子竹竿似的身影,背着双手一脸严肃地站在那儿,仿佛随时准备抽出藏在身后的戒尺,抽打我的手心。我一边跑一边胡思乱想。

③如预料的一样,我被老夫子堵在了门口——老夫子不松口,我一步也不敢跨进教室。我低垂着头,一声不吭等待着老夫子发落……

④教室里同学们跟着老夫子一起朗读着课文。看着同学们摇头晃脑、津津有味的样子,我忽然间羡慕起他们,恼恨起自己来。那一刻,我感觉到了北风的刺骨、冬天的冷酷,教室门前楝树上麻雀叽叽喳喳的叫声特别刺耳,仿佛是在讥笑我。许久,老夫子才从书中抬起头来,拿灰白的眼睛冷冷地瞅着我,仿佛拿着一把闪着寒气的手术刀,要将我细细解剖,找出我身体里藏着的“病灶”,拿出治病救人的方案和措施。太阳似乎隐到云层后面去了,阴冷的寒气从地底升起,透过我的布鞋底,慢慢往上爬……

⑤意外的是,老夫子并没有惩罚我,而是板着脸说了一些之乎者也的话:“少壮不努力,老大徒伤悲。”声音很大也很响,对我似乎也对教室里所有的孩子说。老夫子默默地转过身,缓缓地举起右手,然后用力向下一挥,仿佛终于下定了决心。我终于走进了教室,坐在课桌前,心神不定地翻着课本,有些庆幸,也有些惊讶,更有些不安。通常,迟到的学生是不让进教室的,要捧着课本站在教室门口。不知道等待我的将会是什么,老夫子又将会以怎样的方式“折磨”我。

⑥一个星期天的早晨,我还赖在被窝里不想起来。“小二子在家吗?”忽然听到一个人和父亲说话,声音很熟悉。但是我一时也想不起来是谁。“还在睡觉呢!”

陡然间,父亲的声音变得恭敬起来,“啊——,是老先生。”老夫子告状来啦,我脑海中一闪,连滚带爬地躲到了床底,支撑着双臂伏在地上,紧张地看着床外面。老夫子和父亲的谈话我听得一清二楚:老夫子只是谈我如何的聪明,怎样的有前途等一些褒扬的话,闭口不谈我在学校是如何的顽劣,父亲唯唯诺诺地应着。我心里先是一阵感激,接着又是一阵内疚。

⑦阳光逐渐向床底延伸,我发现自己又冷又饿,双臂更是又麻又酸。我知道躲不过去了,只好从床底下钻出来,怯怯地走进堂屋,低着头等待老夫子训话。老夫子没有训我,严肃的脸上出现了少见的冰雪初融的温暖,低声地询问我学习上的事。末了,问我上次迟到的原因,父亲解释说,早上干活儿迟了,忘了时间。老夫子目光温和地看着我,伸出瘦得有些嶙峋的手,摸了摸我的头,给我讲:“鲁迅小时候给父亲抓药迟到了,在桌上刻了一个‘早’字,警示自己以后不要迟到。”

⑧老夫子忽然不再说话,把目光从我的脸上移开,越过我的头顶,落在我身后那面土墙上。土墙上阳光正像金色的海水慢慢向上爬升。老夫子从怀里掏出一块怀表,又摸出一个烟盒,再从里面抽出一支粉笔,弯下腰,低着头,在墙上沿着阳光漫起的地方,慢慢画出一条直线,认认真真写下时间。一笔一画沉稳缓慢,仿佛是一个石匠在雕刻花纹。然后老夫子站直身子,专注地等着阳光在墙上一点点爬升,画下一条条直线,记下一个个时间……

⑨土墙上,只有那金色的海水在上涨、漫溢,最后老夫子在墙上画下重重的一笔,将粉笔头慨然投在地上。老夫子看着土墙上的一行行粉笔字,然后长叹一声,拂袖而去。“子在川上曰:‘逝者如斯夫……’”远远地,只听见老夫子大声朗诵道。我不懂老夫子何以说出如此深奥难懂的话。老夫子的身影在早晨的阳光里渐行渐远,只在地上留下一个巨大的惊叹号。忽然间,我仿佛一下子明白了老夫子说过的一些话,朝着老夫子远去的方向,我使劲地点了点头。

⑩老家的那面土墙早已不复存在,但那面土墙在我心中一直没有坍塌,依然矗立着。那土墙上的太阳每天都从我心中升起,它让我一遍又一遍地温习老夫子曾经对我说过的话。

(选自《简妙作文:中学版》,有改动)

16.本文写了老夫子和“我”之间发生的哪几件事?请用简洁的语言进行概括。(3分)

17.请从描写方法的角度赏析文中画波浪线的句子。(4 分)

18.分析画横线句子在结构与情节上的作用。(4 分)

19.简要分析文章最后一段在全文中的作用。(4分)

三、写作(50分)

20.阅读下面的材料,按要求作文。

“平凡铸就伟大,英雄来自人民。每个人都了不起!”回望过去几年,或是疫情防控,或是线上学习,或是升入初中……有太多的人和事,给我们留下了不可磨灭的印记。

以《你真了不起》为题,通过记事,写出人物的特点,不少于 600字。

要求:①做到概括叙述与具体叙述相结合,力求通过一些事或细节写出人物的特点,恰如其分地表达情感;②内容要真实,思路要清晰,中心要突出;③文中不能出现真实的人名、校名、地名等。

总分:120分 时间:120分钟

一、积累运用(28分)

1.阅读下面的文字,回答后面的问题。(共 3 分)

塞罕坝,位于河北省最北端。这里的百万亩林海堪称目前世界上面积最大的人工林,阻挡着南侵的风沙,是护卫京津的生态屏障。这里是“水的源头、云的故乡、花的世界、林的海洋”。春天,群山抹绿,雪映杜鹃;夏天,百花烂漫,林海滴翠;秋天,赤橙黄绿,层林尽染;冬天,白雪皑皑, 。三代育林人的青春与汗水抹去了(huāng mò)与森林之间不可逾越的距离。

塞罕坝是一座书写人力奇迹的丰碑,镌刻着人与自然和谐共生的密码。

(1)根据文段中的拼音写出相应的词语,给文段中加点的词语注音。(2分)

①(huāng mò) ②逾越

(2)在上面文段横线空缺处,填入一个符合语境的四字词语 。(1分)

2.在下列横线上填写出相应的句子。(每空 1 分,共5分)

(1)子夏曰:“ 切问而近思,仁在其中矣。”(《《论语》十二章》)

(2)七年级(1)班在年级篮球赛中输掉了首场比赛,队员们顿时垂头丧气。队长用《《论语>十二章》中的 , 鼓励队友,要坚定信心,迎接下一场挑战。

(3)“求知至乐”是我国著名语言学家、教育家王力先生的核心教育思想之一,这一教育思想也是对《《论语>十二章》中孔子“ ,

”教育教学理念的继承和发展。

3.下列句子中加点的敬辞或谦辞使用不当的一项是( )(4 分)

A.本公司产品大优惠活动截止到国庆节假期最后一天,欢迎各位来电垂询。

B.令郎才华出众,堪称大家学习的楷模。

C.本店今天开业,欢迎各位惠顾。

D.你写的文章,我已经帮你斧正。

4、阅读下面从《朝花夕拾》中摘录的文字,回答问 题。(共8 分)

文段一

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

这所谓“书”,是指我开蒙时候所读的《鉴略》,因为我再没有第二本了。我们那里上学的岁数是多拣单数的,所以这使我记住我其时是七岁。

我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。

文段二

衍太太现在是早经做了祖母,也许竟做了曾祖母了;那时却还年青,只有一个儿子比我大三四岁。她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的,无论闹出什么乱子来,也决不去告诉各人的父母,因此我们就最愿意在她家里或她家的四近玩。

举一个例说罢,冬天,水缸里结了薄冰的时候,我们大清早起一看见,便吃冰。有一回给沈四太太看到了,大声说道:“莫吃呀,要肚子疼的呢!”这声音又给我母亲听到了,跑出来我们都挨了一顿骂,并且有大半天不准玩。我们推论祸首,认定是沈四太太,于是提起她就不用尊称了,给她另外起了一个绰号叫作“肚子疼”。衍太太却决不如此。

(1),文段一和文段二分别出自《朝花夕拾》中的《 》和《

》两篇文章。(2分)

(2).小明阅读了文段二,隐约觉得衍太太不太靠谱,总觉得在她和蔼的外表下隐藏着什么。请你结合文段二所在的那篇散文的内容,列举至少两件事为小明答疑解惑。(2分)

(3).你对鲁迅父亲的教育方式深表疑惑和不满,对衍太太的评价也起了变化。你想到了小鲁迅因上课描绣像被寿镜吾老师批评,这件事被衍太太和父亲知道了,你猜测他们可能会对小鲁迅说什么呢?(4分)

衍太太:

鲁迅的父亲:

5,请你参加以“建好我的朋友圈”为主题的综合性学习活动。(共 8 分)

(1)围绕“是否赞成在社交软件上加父母为好友”这个话题,朋友群里展开了辩论,请你发表看法并阐述理由。(50字左右)(4分)

(2)针对下图所反映的情况,谈谈应如何建好自己的朋友圈,与好友分享自己的日常生活。(4分)

某社交软件朋友圈信息分享统计图明星八卦

二、阅读理解(42分)

(一)、阅读下面这首诗,回答6~7题。(共5分)

行军九日思长安故园

岑 参

强欲登高去,无人送酒来。遥怜故园菊,应傍战场开。

6.这首诗以“ ”代表整个故园长安,以

”字渲染自己和故园长安相隔之远,更见 之情。(3分)

7.“遥怜故园菊,应傍战场开”两句表达了诗人怎样的思想感情?(2分)

(二)、阅读下面的文言文,回答 8~11 题。(共 11 分)

赵简子问子贡曰:“孔子为人何如?”子贡对曰:“赐不能识也。”简子不说曰:“夫子事孔子数十年,终业而去之,寡人问子,子曰‘不能识’,何也?”子贡曰:“赐譬渴者之饮江海,知足而已。孔子犹江海也,赐则奚足以识之?”简子曰:“善哉,子贡之言也!”

(选自《说苑·善说》)

注:①赵简子:春秋战国时期赵国的开国君主。

②子贡:孔子的弟子,姓端木,名赐,字子贡。③终业:完成学业。④奚:为什么,怎么。

8.解释下列句中加点的词。(3分)

(1)简子不说曰:

(2)夫子事孔子数十年:

(3)终业而去之:

9.下列句子中加点词的意义和用法与例句相同的一项是( )(2分)

例句:终业而去之

A.人不知而不愠

B.博学而笃志

C.不义而富且贵

D.温故而知新

10.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)夫子事孔子数十年,终业而去之。(2分)

(2)赐譬渴者之饮江海,知足而已。(2分)

11,文中的子贡具有怎样的品质?(2分)

(三)、现代文阅读

阅读下面的文章,回答12~15题。(共11分)

那沓作文本

①初三那年,陈老师教我们语文课。她戴着一副眼镜,扎着马尾辫,虽然很年轻,声音也很温柔,但显出很干练的样子。一个人教两个班,不到一个星期,每个学生的名字她就都记得清清楚楚。

②在对我们的作文水平进行摸底测试后,她就给了我一个下马威。“你们班有一个叫仇士鹏的,语言是真的好,但也就是语言好。”一个强烈而尖锐的转折,把班级的哄笑声推上了高峰,也让我深深低下了头,面红耳赤。

③那时候,我算是初出茅庐,目光还完全拘束于文字之中,自以为是弹指戏文字的人,实际上却是臣服在文字的石榴裙下的人。我不仅让修辞与内容、情感相互脱离,也让文章被大量无意义的描写填充,就像空肚子的人先喝了一肚子的水,吃不下真正耐饿的饭了。

④但这种感悟是无法言传身教的,它的来源甚至不是写,而是改。只有通过不断地修改、不断地权衡与舍弃才能懂得。但那时我太过浮躁,总觉得改文章是江郎才尽的体现,有才华的人写作就应该倚马可待。于是我不停地写新的文章,即使灵感没了也逼着自己挤牙膏般无中生有。可写了整整一个作文本,依旧没有一篇能够被拿到课堂上朗读。

⑤我终于明白,才华也是分高下的,即使自己是人才,但人才之上还有天才。眼高于顶的后果便是作文始终不尽如人意,卡在中档的瓶颈无法突围。

⑥老师让我准备了一个新的作文本,在封面上写下了“文章不厌百回改”。她对我说:“你就对着一篇文章改,每次作文课和考试,无论题目是什么,都用这篇文章当材料,一直到你的文章能变成范文为止。”为了给我信心,她强调道:“你的语言那么好,要用到合适的位置才能锦上添花,不然就像烧菜时候油放多了,腻得慌。”

⑦遗憾的是,一直到初中毕业,写完了一沓作文本,我都没能达到老师的要求,甚至中考语文还拖了后腿。反倒是在大学,不用写作文后,文章却逐渐接近浓淡相宜的境界。

⑧可能是因为生活经历丰富了,鼻子、眼睛、耳朵等器官里都存储着丰盈的笔墨,足够用来写作,所以便不用依靠着语言来拓展字数,于是它得以实现了真正的自由。

⑨这些作文本被我一直收藏着,在其中一本的最后,有一篇特殊的文章,叫《思念,是不止的风》。这是一篇怀念母亲的散文,是我初三时候想写,一直拖到大学才补写在后面的。

⑩母亲是在我上初三那年去世的。我们这儿有一个习俗,父母去世后一百天内不能剃头。所以三个月的时间,我的头发越来越长,像一个工艺粗陋的鸟窝。虽然我有些尴尬,但幸运的是,同学和老师并没有对此说什么,甚至是视若无睹。

一百天后,我把头发剃掉,去办公室找老师批改作文。“你终于剪头了啊。”老师笑着说。“嗯嗯,之前是因为我妈去世了,所以三个月不能剪,只能随它长。”我摸了摸头,解释道。她脸上的笑容骤然消失了,发出几个模糊的音节,便一动不动,沉默了许久,说:“抱歉啊,老师之前不知道。”她低下身,急急忙忙地翻找了起来,从桌子下面的小柜子的隔板里掏出几袋零食,“这本来是给我儿子买的,你拿去吃吧。以后你常来,看到我这儿有吃的,你就拿回去吃。不要跟老师客气。”她一边说着,一边把零食堆在我的怀里,声音放得很是轻柔。

我抱着零食,一口气跑上了六楼,回到班级。在走廊上,我向下望了望。校园里,夜风正起,黑黢黢的树木在隐约的月光中摇晃,婆娑着。而办公室则灯光明亮,虽然那只是矮矮的一层小楼,但光芒却抵达了整栋教学楼。

坐在座位上,我默默写下了《思念,是不止的风》这个题目,然后便把作文本合上了。当时是想等到自己达到范文的水平时,再写完。没想到,等它写完的时候,已经是几年后了。

如今,我已然加入了大学所在市的作家协会。有时候伏案写作,看见书橱里的作文本,不禁想起老师的那一句“也就只有语言好”,便莞尔一笑。可能这份“文缘”,也就是在那时候诞生的吧,带着一份不服输的倔强,也带着一份湿润的眺望,迎着光,逆风生长。

(有删改)

12.阅读全文,将下面空缺的情节补充完整。(2分)

(1)陈老师评价“我”的作文水平只是语言好。

(2)

(3)

(4)陈老师拿出零食来安慰失去母亲的“我”。

13.文中画线句属于 描写,其作用是:

。(3 分)

14.文中多次写到“我”对写作的反思。试联系全文,说说作者为什么要这样写。(3分)

15有人认为这篇文章是对陈老师的回忆,情感主体是陈老师;也有人认为是少年心灵的成长,情感主体是“我”。你认为主人公是谁?请简要分析。

(3 分)

阅读下面的文章,回答16~19题。(共15分)

太阳每天从土墙上升起

嵇绍波

①太阳高过房顶的时候,国旗准时地从乡村高地上徐徐升起,高地是当年谷娃地主堆垒起的土墩。土墩上有一座老宅,经过村民简单的修葺,成了一间教室,教师是一个私塾出身的老头,既当校长又当校工。老头的严肃是出了名的,即使大人和他说话也是低眉顺眼,不敢高语,更甭说我们这些读书的学生娃,远远看见他的身影,立即绕道而行,恨不能遁地而去,背地里我们都叫他“老夫子”。

②那天,当我看见国旗在土墩上空高高飘扬的时候,我吓得在上学的路上撒腿狂奔,只听见耳边呼呼的风声。因为我的眼前不时晃动着老夫子竹竿似的身影,背着双手一脸严肃地站在那儿,仿佛随时准备抽出藏在身后的戒尺,抽打我的手心。我一边跑一边胡思乱想。

③如预料的一样,我被老夫子堵在了门口——老夫子不松口,我一步也不敢跨进教室。我低垂着头,一声不吭等待着老夫子发落……

④教室里同学们跟着老夫子一起朗读着课文。看着同学们摇头晃脑、津津有味的样子,我忽然间羡慕起他们,恼恨起自己来。那一刻,我感觉到了北风的刺骨、冬天的冷酷,教室门前楝树上麻雀叽叽喳喳的叫声特别刺耳,仿佛是在讥笑我。许久,老夫子才从书中抬起头来,拿灰白的眼睛冷冷地瞅着我,仿佛拿着一把闪着寒气的手术刀,要将我细细解剖,找出我身体里藏着的“病灶”,拿出治病救人的方案和措施。太阳似乎隐到云层后面去了,阴冷的寒气从地底升起,透过我的布鞋底,慢慢往上爬……

⑤意外的是,老夫子并没有惩罚我,而是板着脸说了一些之乎者也的话:“少壮不努力,老大徒伤悲。”声音很大也很响,对我似乎也对教室里所有的孩子说。老夫子默默地转过身,缓缓地举起右手,然后用力向下一挥,仿佛终于下定了决心。我终于走进了教室,坐在课桌前,心神不定地翻着课本,有些庆幸,也有些惊讶,更有些不安。通常,迟到的学生是不让进教室的,要捧着课本站在教室门口。不知道等待我的将会是什么,老夫子又将会以怎样的方式“折磨”我。

⑥一个星期天的早晨,我还赖在被窝里不想起来。“小二子在家吗?”忽然听到一个人和父亲说话,声音很熟悉。但是我一时也想不起来是谁。“还在睡觉呢!”

陡然间,父亲的声音变得恭敬起来,“啊——,是老先生。”老夫子告状来啦,我脑海中一闪,连滚带爬地躲到了床底,支撑着双臂伏在地上,紧张地看着床外面。老夫子和父亲的谈话我听得一清二楚:老夫子只是谈我如何的聪明,怎样的有前途等一些褒扬的话,闭口不谈我在学校是如何的顽劣,父亲唯唯诺诺地应着。我心里先是一阵感激,接着又是一阵内疚。

⑦阳光逐渐向床底延伸,我发现自己又冷又饿,双臂更是又麻又酸。我知道躲不过去了,只好从床底下钻出来,怯怯地走进堂屋,低着头等待老夫子训话。老夫子没有训我,严肃的脸上出现了少见的冰雪初融的温暖,低声地询问我学习上的事。末了,问我上次迟到的原因,父亲解释说,早上干活儿迟了,忘了时间。老夫子目光温和地看着我,伸出瘦得有些嶙峋的手,摸了摸我的头,给我讲:“鲁迅小时候给父亲抓药迟到了,在桌上刻了一个‘早’字,警示自己以后不要迟到。”

⑧老夫子忽然不再说话,把目光从我的脸上移开,越过我的头顶,落在我身后那面土墙上。土墙上阳光正像金色的海水慢慢向上爬升。老夫子从怀里掏出一块怀表,又摸出一个烟盒,再从里面抽出一支粉笔,弯下腰,低着头,在墙上沿着阳光漫起的地方,慢慢画出一条直线,认认真真写下时间。一笔一画沉稳缓慢,仿佛是一个石匠在雕刻花纹。然后老夫子站直身子,专注地等着阳光在墙上一点点爬升,画下一条条直线,记下一个个时间……

⑨土墙上,只有那金色的海水在上涨、漫溢,最后老夫子在墙上画下重重的一笔,将粉笔头慨然投在地上。老夫子看着土墙上的一行行粉笔字,然后长叹一声,拂袖而去。“子在川上曰:‘逝者如斯夫……’”远远地,只听见老夫子大声朗诵道。我不懂老夫子何以说出如此深奥难懂的话。老夫子的身影在早晨的阳光里渐行渐远,只在地上留下一个巨大的惊叹号。忽然间,我仿佛一下子明白了老夫子说过的一些话,朝着老夫子远去的方向,我使劲地点了点头。

⑩老家的那面土墙早已不复存在,但那面土墙在我心中一直没有坍塌,依然矗立着。那土墙上的太阳每天都从我心中升起,它让我一遍又一遍地温习老夫子曾经对我说过的话。

(选自《简妙作文:中学版》,有改动)

16.本文写了老夫子和“我”之间发生的哪几件事?请用简洁的语言进行概括。(3分)

17.请从描写方法的角度赏析文中画波浪线的句子。(4 分)

18.分析画横线句子在结构与情节上的作用。(4 分)

19.简要分析文章最后一段在全文中的作用。(4分)

三、写作(50分)

20.阅读下面的材料,按要求作文。

“平凡铸就伟大,英雄来自人民。每个人都了不起!”回望过去几年,或是疫情防控,或是线上学习,或是升入初中……有太多的人和事,给我们留下了不可磨灭的印记。

以《你真了不起》为题,通过记事,写出人物的特点,不少于 600字。

要求:①做到概括叙述与具体叙述相结合,力求通过一些事或细节写出人物的特点,恰如其分地表达情感;②内容要真实,思路要清晰,中心要突出;③文中不能出现真实的人名、校名、地名等。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首