18《中国人失掉自信力了吗》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 18《中国人失掉自信力了吗》课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 296.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-07 07:52:48 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

17 中国人失掉自信力了吗

鲁迅

【核心素养目标】

1.了解驳论文,识记“渺茫”“麻醉”“诓骗”“舍身

求法”等重点字词。

2.准确把握作者的观点,区分观点和材料,梳理论证思路。

3.品味文章尖锐犀利、富有战斗力和讽刺性的语言。

4.学写驳论文。

第一课时

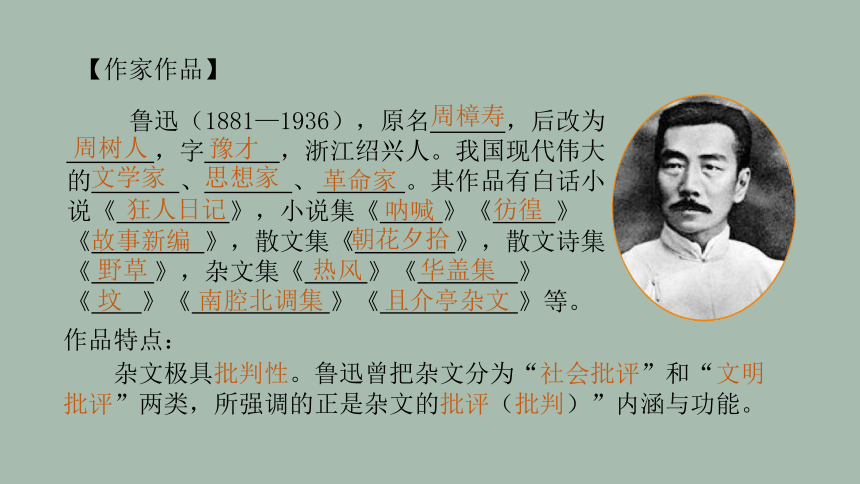

鲁迅(1881—1936),原名 ,后改为

,字 ,浙江绍兴人。我国现代伟大

的 、 、 。其作品有白话小

说《 》,小说集《 》《 》

《 》,散文集《 》,散文诗集

《 》,杂文集《 》《 》

《 》《 》《 》等。

周樟寿

周树人

豫才

文学家

思想家

革命家

狂人日记

呐喊

彷徨

故事新编

朝花夕拾

野草

热风

华盖集

坟

【作家作品】

杂文极具批判性。鲁迅曾把杂文分为“社会批评”和“文明

批评”两类,所强调的正是杂文的批评(批判)”内涵与功能。

南腔北调集

且介亭杂文

作品特点:

本文写于1934年9 月25日,时值“九一八”事变和“七七”

事变之间。当时,日本帝国主义的铁蹄在践踏了东北三省之后,

又向关内步步进逼,亡国灭种的威胁迫在眉睫。帝国主义的奴

役与中国古老的封建传统相结合,中国人民的民族自尊心与自

信力受到了极大的摧残,悲观失望的情绪主宰了一部分人的头

脑。1934年8月27日《大公报》社评《孔子诞辰纪念》哀叹:

“民族的自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国

家固早已濒于精神幻灭之域。”针对这种论调,鲁迅写下了这

篇著名的驳论文《中国人失掉自信力了吗》。

【写作背景】

一、阅读课文,整体感知

(一)文体知识

议论文分类:

立论文、

驳论文

议论文三要素:

论点、

论据、

论证

立论:

是就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。

驳论:

是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的

甚至反动的见解或主张,并在此基础上阐明自己的见解或主张。

摆观点——论证——重申观点

摆敌观点——批驳——树己观点——论证——重申观点

思路:

思路:

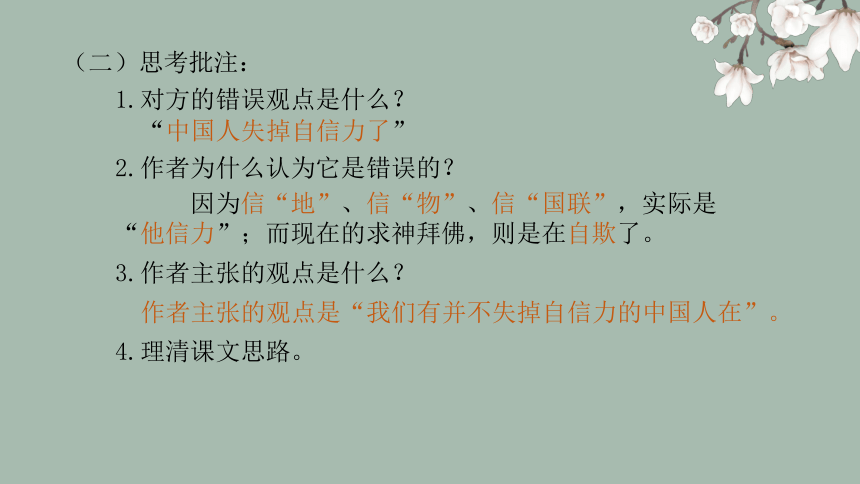

1.对方的错误观点是什么?

“中国人失掉自信力了”

因为信“地”、信“物”、信“国联”,实际是

“他信力”;而现在的求神拜佛,则是在自欺了。

2.作者为什么认为它是错误的?

4.理清课文思路。

3.作者主张的观点是什么?

作者主张的观点是“我们有并不失掉自信力的中国人在”。

(二)思考批注:

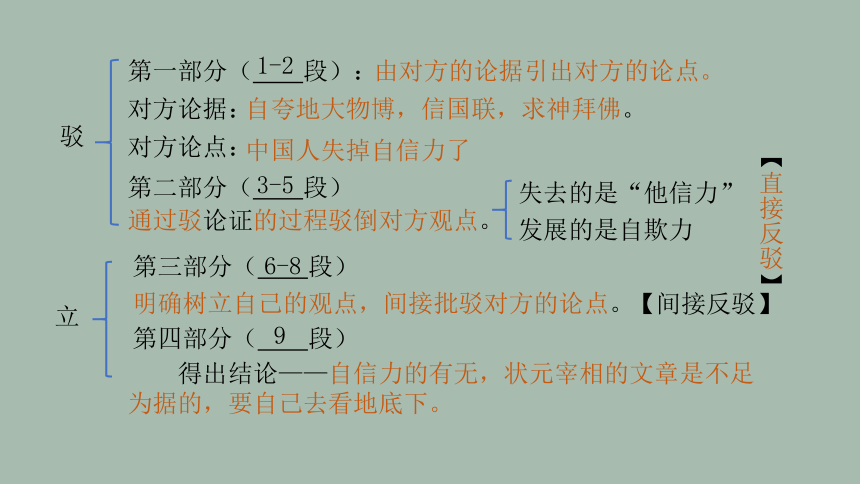

驳

第一部分( 段):

由对方的论据引出对方的论点。

对方论据:

对方论点:

第二部分( 段)

通过驳论证的过程驳倒对方观点。

失去的是“他信力”

发展的是自欺力

【直接反驳】

第三部分( 段)

明确树立自己的观点,间接批驳对方的论点。

【间接反驳】

第四部分( 段)

得出结论——自信力的有无,状元宰相的文章是不足

为据的,要自己去看地底下。

立

1-2

自夸地大物博,信国联,求神拜佛。

中国人失掉自信力了

3-5

6-8

9

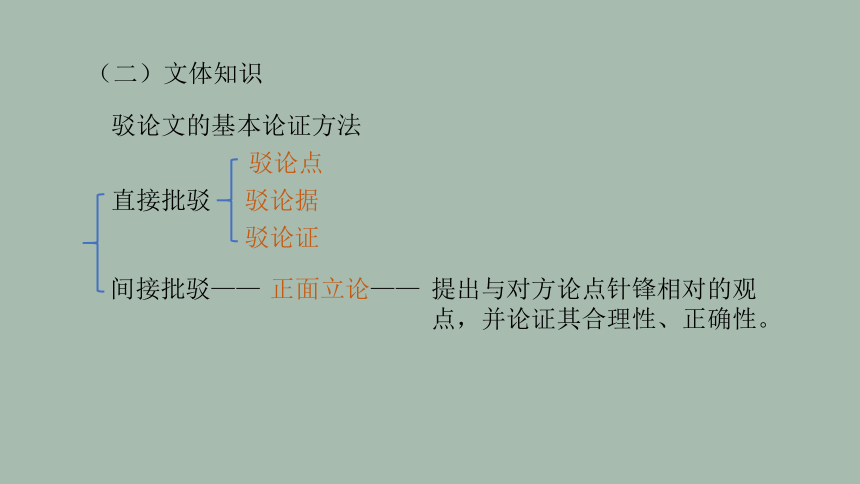

驳论点

驳论据

驳论证

提出与对方论点针锋相对的观

点,并论证其合理性、正确性。

(二)文体知识

驳论文的基本论证方法

直接批驳

间接批驳——

正面立论——

二、巩固练习

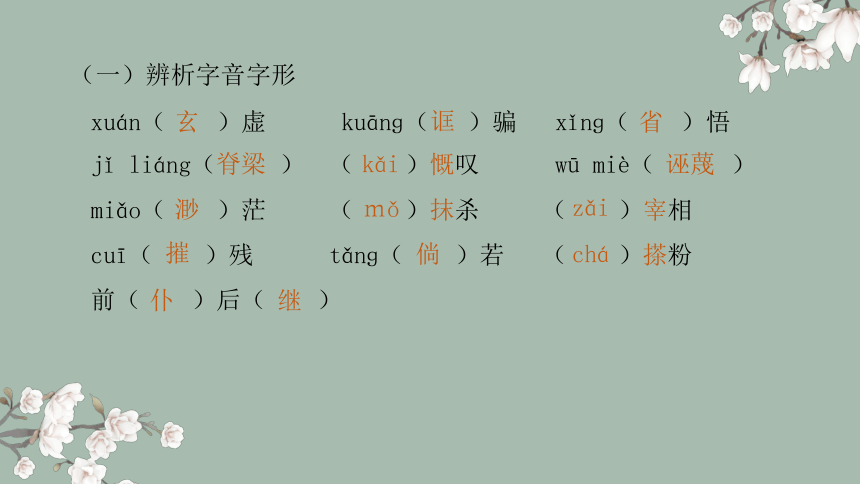

(一)辨析字音字形

xuán( )虚 kuānɡ( )骗 xǐnɡ( )悟

jǐ liáng( ) ( )慨叹 wū miè( )

miǎo( )茫 ( )抹杀 ( )宰相

cuī( )残 tǎnɡ( )若 ( )搽粉

前( )后( )

玄

诓

省

脊梁

kǎi

诬蔑

渺

mǒ

zǎi

摧

倘

chá

仆

继

(二)重点词语

1. :指一种落寞、悲观的思想情绪。

2. :专心一意地刻苦工作。

3. :比喻为了追求真理而不惜牺牲自己。

4. :英勇斗争,不怕牺牲。

5. :常用以不肯面对事实,含贬义。

6. :指事情或言论不能成为凭据。

怀古伤今

埋头苦干

舍身求法

前仆后继

自欺欺人

不足为据

这篇驳论文先摆出对方的 和 ——

中国人失掉自信力了,然后进行有条有理的 ,最后

得出结论:中国人自信力的有无要看中国人的筋骨和脊梁,

即 。

【全文主旨】

论据

错误论点

批驳

中国人没有失掉自信力

三、课后延伸——微写作

鲁迅先生的《中国人失掉自信力了吗》一文深深震撼了

许许多多的中国人,使他们从沉睡中觉醒。我想问:中国人

的自信力在哪?中国人真的失去自信力了吗?——我们有并

不失掉自信力的中国人在,雷锋、王进喜、焦裕禄,邓稼先、

钱学森……他们是中国的脊梁,鼓舞了人民的斗志和民族的

信心,他们是飘扬的旗帜、是不朽的丰碑!

《中国人失掉自信力了吗》可用话题方向:自信、爱国、历史等。

【片段范例】

第二课时

一、文段分析

1.从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地

大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是

事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,

怀古伤今了——却也是事实。

讽刺语言。“总”表现出一副自我炫耀、夜郎自大的样子,

“只”表现出一副仰人鼻息、抓紧救命稻草的样子,“一味”

表现出一副沉迷其中不能自拔、顽固不化的样子;“地大物博”

加引号既表引用,又含讽刺,这是国人盲目自大、外强中干、

自欺欺人的自夸。这些尖锐泼辣的语言,漫画式地刻画出悲观

论者的嘴脸,把当时政府的软弱无能揭露得淋漓尽致。

2.一到求神拜佛,可就玄虚之至了,有益或是有害,一时

就找不出分明的结果来,它可以令人更长久的麻醉着自己。

入木三分地揭露了国民党一些官僚和“社会名流”大搞求

神拜佛活动是在蒙骗群众、转移视线,以掩盖其向日本侵略者

妥协、自我麻醉的反动实质。鲁迅的观点一针见血地指出“求

神拜佛”的危害和严重后果,这自然触到了国民党的痛处,并

让他们陷入捉襟见肘的境地。所以,国民党书报检查机关要删

去这部分文字。

3.我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,

有为民请命的人,有舍身求法的人,……

舍身求法的人指 。

排比。列举了中国历史上的四种人,从正面立论,证明

中国人是有自信力的。

埋头苦干的人指 ;

劳动人民,包括为人类做出贡献的知识分子

反对剥削阶级和抵御外侮的英雄人物

拼命硬干的人指 ;

为人民疾苦而奔走呼吁的人

为民请命的人指 ;

追求真理不惜献身的人

4.完成下表。

类型 事例

埋头苦 干的人

拼命硬 干的人

为民请 命的人

舍身求 法的人

司马迁为了搜集史料遍游南北,在牢狱之中仍不忘撰写著作,最终写出《史记》;

李时珍尝遍百草,耗尽心血,终于著成《本草纲目》。

林则徐从英国人那里收缴大量鸦片并当众销毁,成功领导了虎门销烟;

“铁人”王进喜用自己的身体制止井喷。

包拯刚正不阿、不怵权贵、执法公正;

海瑞一生清正廉洁,

多次上书议论朝政,被贬乃至被罢官多次,仍正气不改。

谭嗣同为维新变法而牺牲;

李大钊为传播马克思主义而英勇献身。

二、思考探究

(一)驳论一般是先反驳错误的观点,然后树立自己的观点。

反驳错误观点时,可以针对错误观点,也可以针对论据和论证

过程。读课文第3-5 段,看看本文运用了怎样的批驳方式,结

合具体内容加以分析。

本文采用驳论证的直接批驳方式。

这些批驳证明,不久前失掉的是“他信力”,现在发展着

的是“自欺力”,都不是“自信力”。也就是说,对方的论据

并不能证明论点,其论证过程是错误的,所以说对方的论点是

错误的。

①自夸“地天物博”是信“地”信“物”,寄希望于“国

联”是“他信”——这些都不是“自信”;

②求神拜佛是用以自我麻醉的“自欺”,也不是“自信”。

1.文章开头连续列举的三个“事实”,有什么作用?

①交代时代背景,表明文章为何而写。

②先摆出对方的论据,并且承认这些论据本身的正确性,为后文

批驳其论证过程的错误做铺垫。

2“他信力”是作者仿照“自信力”新造的词,有怎样的表达效果?

(二)仔细研读课文,回答下列问题。

作者运用“仿拟”修辞格,从“自信力”一词翻造出“他

信力”一词,既指出中国人其实是“相信他物他人之力”,并

不是相信自己,又通过一字之差的两个词的对比,使本文妙趣

横生,富有辛辣讽刺意味。

3.文章最后一句说“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为

据的,要自己去看地底下”,这句话与上文中的哪些话相呼

应?怎样理解这句话的含义?

“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的”呼应——

“要自已去看地底下”呼应——

上文中提到的“公开的文字”中所提到的那些叫嚣“中

国人失掉自信力了”等的谬论。

上文提到的那些“埋头苦干的人”等四类人以及“这一

类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他

们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭

于黑暗中,不能为大家所知道罢了”。

“状元宰相”指 。

这句话是说,中国人是否有自信力,不要看那些反动文人

发表出来的文章,而要去看那些真正的堪称中国脊梁的人的所

作所为。他们虽然“总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不

能为大家所知道”,但他们“有确信,不自欺”,是有自信力

的中国人。

含义:

当时国民党反动政客及其御用文人

“地底下”指 。

当时还处于地下斗争状态的群众革命力量

三、积累拓展

(一)读下面的文字,完成练习。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有

为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作

家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国

的脊梁。

1.“中国的脊梁”这个比喻好在哪里?模仿这个语段的句式,

用排比和比喻这两种修辞手法写一段话。

“脊梁”本义指人的脊柱,有坚硬、竖直、人体的中轴等

特点。这里比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神,对

历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。形象地揭示出有自

信力的优秀中华儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对

中国历史发展起到的重大作用。

我们从古以来,就有热爱和平的人,有一身正气的人,

有为民谋利的人,有舍身为国的人……即使岁月流逝,也

掩不住他们明珠般的光辉,这就是中国的精神。

仿写:

四、跟着教材学写作

【写作方法】

树靶子

打靶子

立观点

本文开头即列出对方论据,摆出对方论点,树立起

批驳的靶子。

树立靶子后,通过驳论证(还可驳论点、驳论据)

的方式,直接驳倒对方的观点。

提出自己的观点,并从历史和现实两个层面证明自己

的观点,间接批驳对方的观点。

金无足赤,人无完人。允许细节上存在缺憾,顾全大局才是

睿智的处世态度。秦穆公执意伐晋而惨败于崤山,但这也不能抹

杀他壮大秦国,为日后秦始皇统一中原铺平了道路的功绩。由此

可知,抓住大局和问题根本,不过分纠结细节,才是成功的关键。

如果人们把焦点仅仅放在细节上,往往会忽略一个更重要的

因素——大局,即对方向的把控。再万无一失的细节,若在方向

把握上出了偏差,就好像把一辆装备精良的坦克开到了水沟里。

“细节决定成败”是很多人信奉的真理,上至各种企业家,下

至孜孜求学的学生和望子成龙的家长。他们认为,见微知著,细

节可以折射人的品性、能力等,然而,真的是这样吗?

(一)用“驳论”的论证方式,批驳“细节决定成败”的观点。

(一)请以“逆境是否有利于人成长”为论题,学习如何

确立自己的观点和反驳对方的观点。

逆境有利于人成长。逆境不但可以锻炼、提高人应对

各种难题、挫折的能力,而且可以磨炼人的心志,使人更

加坚强理性。

逆境不利于人成长。它在一定程度上会消磨人的斗志,

使人失去自信,甚至可能使人丧失对生活的希望。

正方:

反方:

四、课后延伸

(一)写一段文字,批驳“读书无用论”的观点。

【写作示范】

有人说,如今大学生一抓一大把,毕业后就业也困难,读书

一点儿用都没有。诚然,现在大学生多是事实,有人找不到工作

也是事实。但是,这是由多方面原因造成的。或是社会对某类人

才的需求暂时趋向饱和;或是自身没本事,没人看得上;或是有

本事却不懂得推销自己。这都与“读书无用”无关。如果读书真

的无用,国家何必每年投入大笔资金去办教育?为何许多家长宁

可省吃俭用、起早贪黑,也要支持孩子读书?现在已是信息化时

代,小到科学种田,大到卫星上天,都离不开科学知识。因此,

我认为说“读书无用”是急功近利、目光短浅的表现。

17 中国人失掉自信力了吗

鲁迅

【核心素养目标】

1.了解驳论文,识记“渺茫”“麻醉”“诓骗”“舍身

求法”等重点字词。

2.准确把握作者的观点,区分观点和材料,梳理论证思路。

3.品味文章尖锐犀利、富有战斗力和讽刺性的语言。

4.学写驳论文。

第一课时

鲁迅(1881—1936),原名 ,后改为

,字 ,浙江绍兴人。我国现代伟大

的 、 、 。其作品有白话小

说《 》,小说集《 》《 》

《 》,散文集《 》,散文诗集

《 》,杂文集《 》《 》

《 》《 》《 》等。

周樟寿

周树人

豫才

文学家

思想家

革命家

狂人日记

呐喊

彷徨

故事新编

朝花夕拾

野草

热风

华盖集

坟

【作家作品】

杂文极具批判性。鲁迅曾把杂文分为“社会批评”和“文明

批评”两类,所强调的正是杂文的批评(批判)”内涵与功能。

南腔北调集

且介亭杂文

作品特点:

本文写于1934年9 月25日,时值“九一八”事变和“七七”

事变之间。当时,日本帝国主义的铁蹄在践踏了东北三省之后,

又向关内步步进逼,亡国灭种的威胁迫在眉睫。帝国主义的奴

役与中国古老的封建传统相结合,中国人民的民族自尊心与自

信力受到了极大的摧残,悲观失望的情绪主宰了一部分人的头

脑。1934年8月27日《大公报》社评《孔子诞辰纪念》哀叹:

“民族的自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国

家固早已濒于精神幻灭之域。”针对这种论调,鲁迅写下了这

篇著名的驳论文《中国人失掉自信力了吗》。

【写作背景】

一、阅读课文,整体感知

(一)文体知识

议论文分类:

立论文、

驳论文

议论文三要素:

论点、

论据、

论证

立论:

是就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。

驳论:

是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的

甚至反动的见解或主张,并在此基础上阐明自己的见解或主张。

摆观点——论证——重申观点

摆敌观点——批驳——树己观点——论证——重申观点

思路:

思路:

1.对方的错误观点是什么?

“中国人失掉自信力了”

因为信“地”、信“物”、信“国联”,实际是

“他信力”;而现在的求神拜佛,则是在自欺了。

2.作者为什么认为它是错误的?

4.理清课文思路。

3.作者主张的观点是什么?

作者主张的观点是“我们有并不失掉自信力的中国人在”。

(二)思考批注:

驳

第一部分( 段):

由对方的论据引出对方的论点。

对方论据:

对方论点:

第二部分( 段)

通过驳论证的过程驳倒对方观点。

失去的是“他信力”

发展的是自欺力

【直接反驳】

第三部分( 段)

明确树立自己的观点,间接批驳对方的论点。

【间接反驳】

第四部分( 段)

得出结论——自信力的有无,状元宰相的文章是不足

为据的,要自己去看地底下。

立

1-2

自夸地大物博,信国联,求神拜佛。

中国人失掉自信力了

3-5

6-8

9

驳论点

驳论据

驳论证

提出与对方论点针锋相对的观

点,并论证其合理性、正确性。

(二)文体知识

驳论文的基本论证方法

直接批驳

间接批驳——

正面立论——

二、巩固练习

(一)辨析字音字形

xuán( )虚 kuānɡ( )骗 xǐnɡ( )悟

jǐ liáng( ) ( )慨叹 wū miè( )

miǎo( )茫 ( )抹杀 ( )宰相

cuī( )残 tǎnɡ( )若 ( )搽粉

前( )后( )

玄

诓

省

脊梁

kǎi

诬蔑

渺

mǒ

zǎi

摧

倘

chá

仆

继

(二)重点词语

1. :指一种落寞、悲观的思想情绪。

2. :专心一意地刻苦工作。

3. :比喻为了追求真理而不惜牺牲自己。

4. :英勇斗争,不怕牺牲。

5. :常用以不肯面对事实,含贬义。

6. :指事情或言论不能成为凭据。

怀古伤今

埋头苦干

舍身求法

前仆后继

自欺欺人

不足为据

这篇驳论文先摆出对方的 和 ——

中国人失掉自信力了,然后进行有条有理的 ,最后

得出结论:中国人自信力的有无要看中国人的筋骨和脊梁,

即 。

【全文主旨】

论据

错误论点

批驳

中国人没有失掉自信力

三、课后延伸——微写作

鲁迅先生的《中国人失掉自信力了吗》一文深深震撼了

许许多多的中国人,使他们从沉睡中觉醒。我想问:中国人

的自信力在哪?中国人真的失去自信力了吗?——我们有并

不失掉自信力的中国人在,雷锋、王进喜、焦裕禄,邓稼先、

钱学森……他们是中国的脊梁,鼓舞了人民的斗志和民族的

信心,他们是飘扬的旗帜、是不朽的丰碑!

《中国人失掉自信力了吗》可用话题方向:自信、爱国、历史等。

【片段范例】

第二课时

一、文段分析

1.从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地

大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是

事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,

怀古伤今了——却也是事实。

讽刺语言。“总”表现出一副自我炫耀、夜郎自大的样子,

“只”表现出一副仰人鼻息、抓紧救命稻草的样子,“一味”

表现出一副沉迷其中不能自拔、顽固不化的样子;“地大物博”

加引号既表引用,又含讽刺,这是国人盲目自大、外强中干、

自欺欺人的自夸。这些尖锐泼辣的语言,漫画式地刻画出悲观

论者的嘴脸,把当时政府的软弱无能揭露得淋漓尽致。

2.一到求神拜佛,可就玄虚之至了,有益或是有害,一时

就找不出分明的结果来,它可以令人更长久的麻醉着自己。

入木三分地揭露了国民党一些官僚和“社会名流”大搞求

神拜佛活动是在蒙骗群众、转移视线,以掩盖其向日本侵略者

妥协、自我麻醉的反动实质。鲁迅的观点一针见血地指出“求

神拜佛”的危害和严重后果,这自然触到了国民党的痛处,并

让他们陷入捉襟见肘的境地。所以,国民党书报检查机关要删

去这部分文字。

3.我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,

有为民请命的人,有舍身求法的人,……

舍身求法的人指 。

排比。列举了中国历史上的四种人,从正面立论,证明

中国人是有自信力的。

埋头苦干的人指 ;

劳动人民,包括为人类做出贡献的知识分子

反对剥削阶级和抵御外侮的英雄人物

拼命硬干的人指 ;

为人民疾苦而奔走呼吁的人

为民请命的人指 ;

追求真理不惜献身的人

4.完成下表。

类型 事例

埋头苦 干的人

拼命硬 干的人

为民请 命的人

舍身求 法的人

司马迁为了搜集史料遍游南北,在牢狱之中仍不忘撰写著作,最终写出《史记》;

李时珍尝遍百草,耗尽心血,终于著成《本草纲目》。

林则徐从英国人那里收缴大量鸦片并当众销毁,成功领导了虎门销烟;

“铁人”王进喜用自己的身体制止井喷。

包拯刚正不阿、不怵权贵、执法公正;

海瑞一生清正廉洁,

多次上书议论朝政,被贬乃至被罢官多次,仍正气不改。

谭嗣同为维新变法而牺牲;

李大钊为传播马克思主义而英勇献身。

二、思考探究

(一)驳论一般是先反驳错误的观点,然后树立自己的观点。

反驳错误观点时,可以针对错误观点,也可以针对论据和论证

过程。读课文第3-5 段,看看本文运用了怎样的批驳方式,结

合具体内容加以分析。

本文采用驳论证的直接批驳方式。

这些批驳证明,不久前失掉的是“他信力”,现在发展着

的是“自欺力”,都不是“自信力”。也就是说,对方的论据

并不能证明论点,其论证过程是错误的,所以说对方的论点是

错误的。

①自夸“地天物博”是信“地”信“物”,寄希望于“国

联”是“他信”——这些都不是“自信”;

②求神拜佛是用以自我麻醉的“自欺”,也不是“自信”。

1.文章开头连续列举的三个“事实”,有什么作用?

①交代时代背景,表明文章为何而写。

②先摆出对方的论据,并且承认这些论据本身的正确性,为后文

批驳其论证过程的错误做铺垫。

2“他信力”是作者仿照“自信力”新造的词,有怎样的表达效果?

(二)仔细研读课文,回答下列问题。

作者运用“仿拟”修辞格,从“自信力”一词翻造出“他

信力”一词,既指出中国人其实是“相信他物他人之力”,并

不是相信自己,又通过一字之差的两个词的对比,使本文妙趣

横生,富有辛辣讽刺意味。

3.文章最后一句说“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为

据的,要自己去看地底下”,这句话与上文中的哪些话相呼

应?怎样理解这句话的含义?

“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的”呼应——

“要自已去看地底下”呼应——

上文中提到的“公开的文字”中所提到的那些叫嚣“中

国人失掉自信力了”等的谬论。

上文提到的那些“埋头苦干的人”等四类人以及“这一

类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他

们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭

于黑暗中,不能为大家所知道罢了”。

“状元宰相”指 。

这句话是说,中国人是否有自信力,不要看那些反动文人

发表出来的文章,而要去看那些真正的堪称中国脊梁的人的所

作所为。他们虽然“总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不

能为大家所知道”,但他们“有确信,不自欺”,是有自信力

的中国人。

含义:

当时国民党反动政客及其御用文人

“地底下”指 。

当时还处于地下斗争状态的群众革命力量

三、积累拓展

(一)读下面的文字,完成练习。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有

为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作

家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国

的脊梁。

1.“中国的脊梁”这个比喻好在哪里?模仿这个语段的句式,

用排比和比喻这两种修辞手法写一段话。

“脊梁”本义指人的脊柱,有坚硬、竖直、人体的中轴等

特点。这里比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神,对

历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。形象地揭示出有自

信力的优秀中华儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对

中国历史发展起到的重大作用。

我们从古以来,就有热爱和平的人,有一身正气的人,

有为民谋利的人,有舍身为国的人……即使岁月流逝,也

掩不住他们明珠般的光辉,这就是中国的精神。

仿写:

四、跟着教材学写作

【写作方法】

树靶子

打靶子

立观点

本文开头即列出对方论据,摆出对方论点,树立起

批驳的靶子。

树立靶子后,通过驳论证(还可驳论点、驳论据)

的方式,直接驳倒对方的观点。

提出自己的观点,并从历史和现实两个层面证明自己

的观点,间接批驳对方的观点。

金无足赤,人无完人。允许细节上存在缺憾,顾全大局才是

睿智的处世态度。秦穆公执意伐晋而惨败于崤山,但这也不能抹

杀他壮大秦国,为日后秦始皇统一中原铺平了道路的功绩。由此

可知,抓住大局和问题根本,不过分纠结细节,才是成功的关键。

如果人们把焦点仅仅放在细节上,往往会忽略一个更重要的

因素——大局,即对方向的把控。再万无一失的细节,若在方向

把握上出了偏差,就好像把一辆装备精良的坦克开到了水沟里。

“细节决定成败”是很多人信奉的真理,上至各种企业家,下

至孜孜求学的学生和望子成龙的家长。他们认为,见微知著,细

节可以折射人的品性、能力等,然而,真的是这样吗?

(一)用“驳论”的论证方式,批驳“细节决定成败”的观点。

(一)请以“逆境是否有利于人成长”为论题,学习如何

确立自己的观点和反驳对方的观点。

逆境有利于人成长。逆境不但可以锻炼、提高人应对

各种难题、挫折的能力,而且可以磨炼人的心志,使人更

加坚强理性。

逆境不利于人成长。它在一定程度上会消磨人的斗志,

使人失去自信,甚至可能使人丧失对生活的希望。

正方:

反方:

四、课后延伸

(一)写一段文字,批驳“读书无用论”的观点。

【写作示范】

有人说,如今大学生一抓一大把,毕业后就业也困难,读书

一点儿用都没有。诚然,现在大学生多是事实,有人找不到工作

也是事实。但是,这是由多方面原因造成的。或是社会对某类人

才的需求暂时趋向饱和;或是自身没本事,没人看得上;或是有

本事却不懂得推销自己。这都与“读书无用”无关。如果读书真

的无用,国家何必每年投入大笔资金去办教育?为何许多家长宁

可省吃俭用、起早贪黑,也要支持孩子读书?现在已是信息化时

代,小到科学种田,大到卫星上天,都离不开科学知识。因此,

我认为说“读书无用”是急功近利、目光短浅的表现。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)