高一语文上学期 (期中真题)知识点汇总 名著导读 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 高一语文上学期 (期中真题)知识点汇总 名著导读 试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 50.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-07 09:22:44 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高一语文上学期 (期中真题)知识点汇总 名著导读

一、名著导读

1.(2022高一上·北京期中)阅读《论语·为政》中文字,回答问题

2.7子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”

2.8子夏问孝。子曰:“色难。有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”

2.5孟懿子问孝。子曰:“无违。”

樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰‘无违’。”

樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”

2.6孟武伯问孝。子曰:“父母唯其疾之忧。”

(1)如何理解“色难”?

(2)综合以上材料,概括孔子对“孝”的看法。选择其中一点谈谈你的认识。

2.(2022高一上·北京期中)阅读《红楼梦》中文字,回答问题

宝玉取“正册”看,只见头一页上便画着两株枯木,木上悬着一围玉带,又有一堆雪,雪下一股金簪。也有四句言词,道是:

可叹停机德,堪怜咏絮才。

玉带林中挂,金簪雪里埋。

——选自第5回《贾宝玉神游太虚境警幻仙曲演红楼梦》

(1)这首判词所对应的《红楼梦》人物是 , 。

(2)请结合判词及书中相关情节,任选上题中一个人物,简述其性格特点。

(2022高一上·嘉兴期中)整本书阅读

[甲]话说周进在省城要看贡院,金有余见他真切,只得用几个小钱同他去看。不想才到天号,就撞死在地下。众人多慌了,只道一时中了恶。行主人道:“想是这贡院里久没有人到,阴气重了。故此周客人中了恶。”金有余道“贤东,我扶着他,你且去到做工的那里借口开水来灌他一灌。”行主人应诺,取了水来,三四个客人一齐扶着,灌了下去,喉咙里咯咯的响了一声,吐出一口稠涎来。众人道:“好了。”扶着立了起来。周进看着号板,又是一头撞将去。这回不死了,放声大哭起来。

[乙]范进不看便罢,看过一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声,道:“噫!好了!我中了!”说着,往后一跤跌倒,牙关咬紧,不省人事。老太太慌了,慌将几口开水灌了过来。他爬将起来,又拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”笑着,不由分说,就往门外飞跑,把报录人和邻居都吓了一跳。走出大门不多路,一脚踹在塘里,挣起来,头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水,众人拉他不住。拍着笑着,一直走到集上去了。

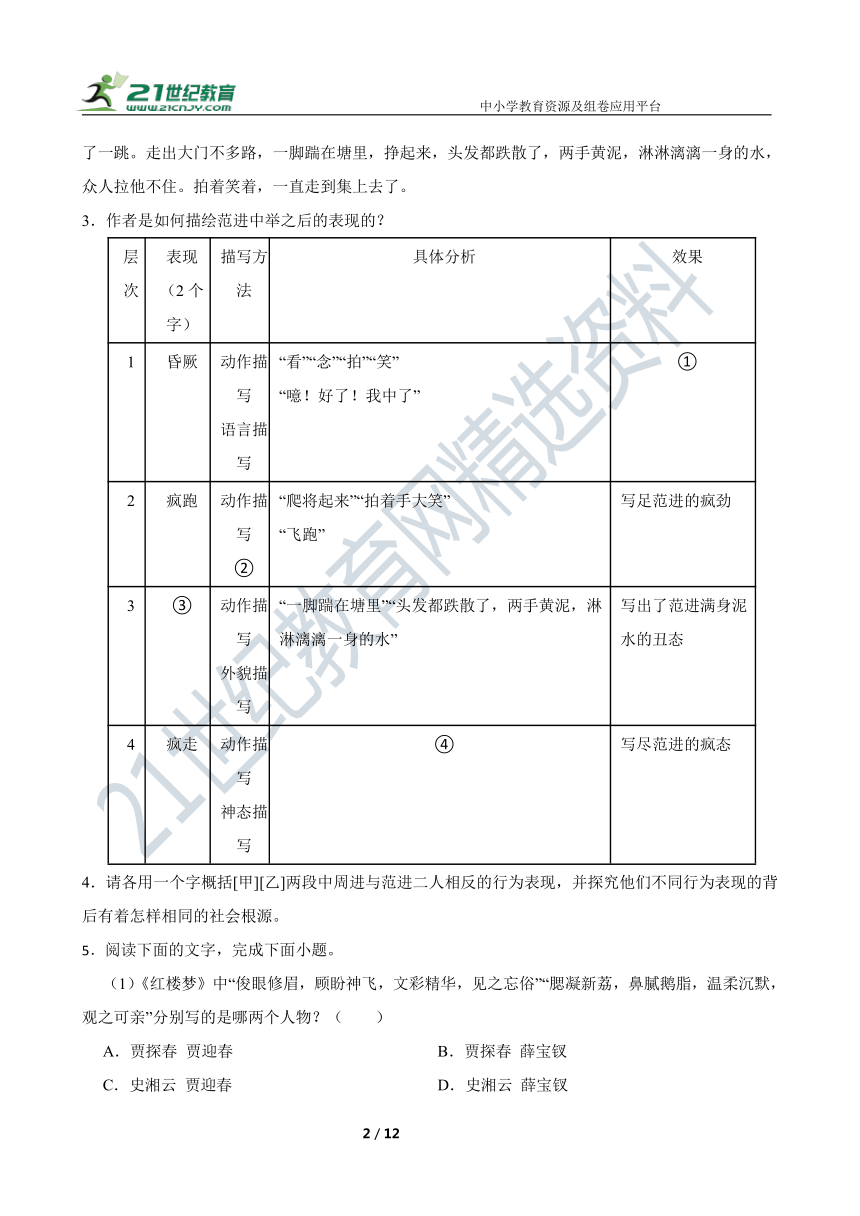

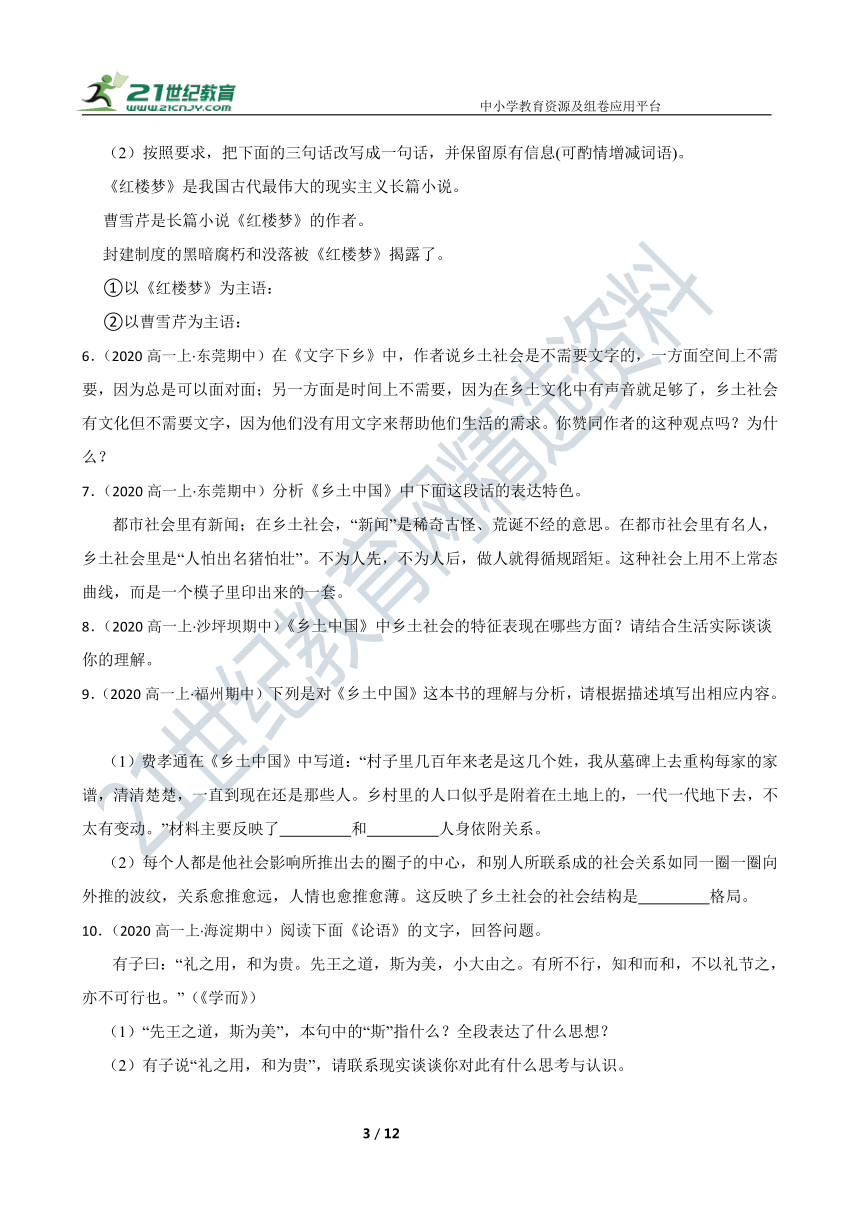

3.作者是如何描绘范进中举之后的表现的?

层次 表现 (2个字) 描写方法 具体分析 效果

1 昏厥 动作描写 语言描写 “看”“念”“拍”“笑” “噫!好了!我中了”

①

2 疯跑 动作描写 ② “爬将起来”“拍着手大笑” “飞跑” 写足范进的疯劲

3 ③ 动作描写 外貌描写 “一脚踹在塘里”“头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水” 写出了范进满身泥水的丑态

4 疯走 动作描写 神态描写 ④ 写尽范进的疯态

4.请各用一个字概括[甲][乙]两段中周进与范进二人相反的行为表现,并探究他们不同行为表现的背后有着怎样相同的社会根源。

5.阅读下面的文字,完成下面小题。

(1)《红楼梦》中“俊眼修眉,顾盼神飞,文彩精华,见之忘俗”“腮凝新荔,鼻腻鹅脂,温柔沉默,观之可亲”分别写的是哪两个人物?( )

A.贾探春 贾迎春 B.贾探春 薛宝钗

C.史湘云 贾迎春 D.史湘云 薛宝钗

(2)按照要求,把下面的三句话改写成一句话,并保留原有信息(可酌情增减词语)。

《红楼梦》是我国古代最伟大的现实主义长篇小说。

曹雪芹是长篇小说《红楼梦》的作者。

封建制度的黑暗腐朽和没落被《红楼梦》揭露了。

①以《红楼梦》为主语:

②以曹雪芹为主语:

6.(2020高一上·东莞期中)在《文字下乡》中,作者说乡土社会是不需要文字的,一方面空间上不需要,因为总是可以面对面;另一方面是时间上不需要,因为在乡土文化中有声音就足够了,乡土社会有文化但不需要文字,因为他们没有用文字来帮助他们生活的需求。你赞同作者的这种观点吗?为什么?

7.(2020高一上·东莞期中)分析《乡土中国》中下面这段话的表达特色。

都市社会里有新闻;在乡土社会,“新闻”是稀奇古怪、荒诞不经的意思。在都市社会里有名人,乡土社会里是“人怕出名猪怕壮”。不为人先,不为人后,做人就得循规蹈矩。这种社会上用不上常态曲线,而是一个模子里印出来的一套。

8.(2020高一上·沙坪坝期中)《乡土中国》中乡土社会的特征表现在哪些方面?请结合生活实际谈谈你的理解。

9.(2020高一上·福州期中)下列是对《乡土中国》这本书的理解与分析,请根据描述填写出相应内容。

(1)费孝通在《乡土中国》中写道:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土地上的,一代一代地下去,不太有变动。”材料主要反映了 和 人身依附关系。

(2)每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,和别人所联系成的社会关系如同一圈一圈向外推的波纹,关系愈推愈远,人情也愈推愈薄。这反映了乡土社会的社会结构是 格局。

10.(2020高一上·海淀期中)阅读下面《论语》的文字,回答问题。

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”(《学而》)

(1)“先王之道,斯为美”,本句中的“斯”指什么?全段表达了什么思想?

(2)有子说“礼之用,和为贵”,请联系现实谈谈你对此有什么思考与认识。

答案解析部分

1.【答案】(1)“色难”是说在侍奉父母的时候,想要长期保持着和颜悦色的状态很难,所以行孝应当在表情上做到和颜悦色。

(2)示例:每个人都有自己的性格,再加上日常事务烦扰,有时心情会很坏。这个时候,见到父母,态度不一定会好,脸色也不一定好看。尽管这并不是内心不孝,但父母整天看着你烦躁不安的神情,看着你喜怒无常的脸色,恐怕也难以感受到你的孝心。这样,你的一片孝心就会打折扣,收不到应有的效果。所以,孔子认为,若是真心孝顺父母,不仅应对父母心存敬爱,态度恭敬和脸色的和悦也是十分重要的。

【解析】【分析】(1)本题考查学生理解文中词语含意的能力。

“色难。有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”的意思是:侍奉父母经常保持和颜悦色最难。遇到事情,由年轻人去做;有好吃好喝的,让老年人享受,难道这样就是孝吗?“色难”,是说在侍奉父母的时候,想要长期保持着和颜悦色的状态很难。而这也正是“真正孝顺”之所在。真心孝顺父母,不仅是不让父母劳累,给予父母好的吃喝,态度恭敬和脸色的和悦也是十分重要的。

(2)本题考查学生理解文章内容、表达自己观点的能力。

考生首先要理解关于“孝”的几种观点:2.7强调“孝顺”要对父母心存敬意;2.8强调“孝顺”要在父母面前经常保持和颜悦色;2.5强调“孝顺”要不违背“礼”;2.6强调“孝顺”要珍重自身,不让父母为你操心。然后结合自己的理解和生活实际发表自己的观点即可,比如“父母唯其疾之忧”:孔子强调孝顺的子女应当爱护好自己的身体,不要让父母为自己担心。其实,孔子说这句话的时候,还有着另外一层意思。他觉得真正的孝子,绝不会让父母为自己的言行忧虑。“父母唯其疾之忧”句意直解,是父母最担心子女的健康状况。扩大理解,则是对儿女所有毛病心存担忧。即为人子者若有诸多不义的行为,就是最大的不孝。所以我们为人子女的人,孝顺父母,除了在生活上给予他们好的照顾外,一定要珍重自己,珍重自己的身体、珍重自己的言行、珍重自己的品质,不要让父母为我们操心。

故答案为:⑴ “色难”是说在侍奉父母的时候,想要长期保持着和颜悦色的状态很难,所以行孝应当在表情上做到和颜悦色。

⑵ 每个人都有自己的性格,再加上日常事务烦扰,有时心情会很坏。这个时候,见到父母,态度不一定会好,脸色也不一定好看。尽管这并不是内心不孝,但父母整天看着你烦躁不安的神情,看着你喜怒无常的脸色,恐怕也难以感受到你的孝心。这样,你的一片孝心就会打折扣,收不到应有的效果。所以,孔子认为,若是真心孝顺父母,不仅应对父母心存敬爱,态度恭敬和脸色的和悦也是十分重要的。

【点评】 (1)本题考查学生理解文中词语含意的能力。把握文章内容,一定要通读全文,整体上把握文章内容和主题,在此基础上根据题目要求回归文章,找到相应的答题区域,仔细阅读,根据题目要求提取相关的内容答题。

(2)本题考查学生理解文章内容、表达自己观点的能力。这需要整体理解原文内容,仔细对照作答。理解文章内容,要把握时间、人物、事件以及文中人物的观点态度和作者的观点态度等内容。

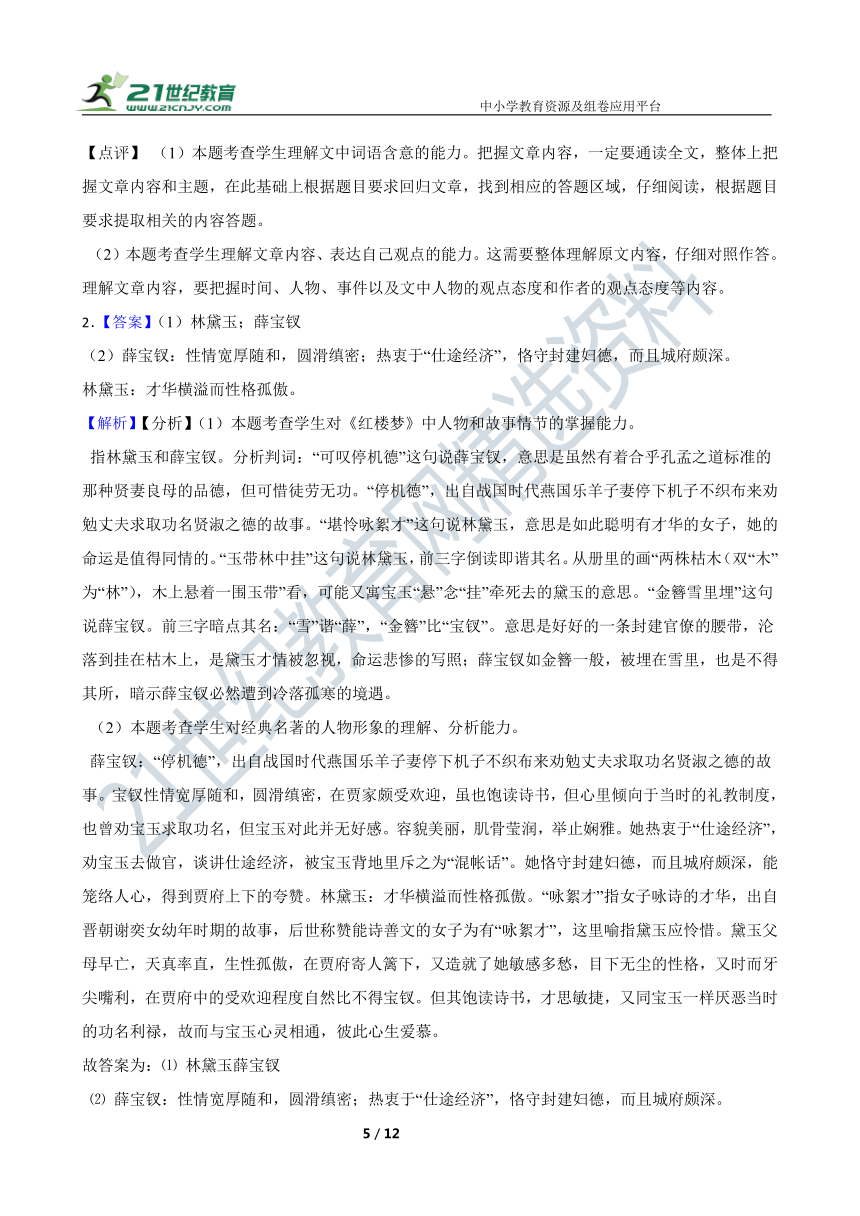

2.【答案】(1)林黛玉;薛宝钗

(2)薛宝钗:性情宽厚随和,圆滑缜密;热衷于“仕途经济”,恪守封建妇德,而且城府颇深。

林黛玉:才华横溢而性格孤傲。

【解析】【分析】(1)本题考查学生对《红楼梦》中人物和故事情节的掌握能力。

指林黛玉和薛宝钗。分析判词:“可叹停机德”这句说薛宝钗,意思是虽然有着合乎孔孟之道标准的那种贤妻良母的品德,但可惜徒劳无功。“停机德”,出自战国时代燕国乐羊子妻停下机子不织布来劝勉丈夫求取功名贤淑之德的故事。“堪怜咏絮才”这句说林黛玉,意思是如此聪明有才华的女子,她的命运是值得同情的。“玉带林中挂”这句说林黛玉,前三字倒读即谐其名。从册里的画“两株枯木(双“木”为“林”),木上悬着一围玉带”看,可能又寓宝玉“悬”念“挂”牵死去的黛玉的意思。“金簪雪里埋”这句说薛宝钗。前三字暗点其名:“雪”谐“薛”,“金簪”比“宝钗”。意思是好好的一条封建官僚的腰带,沦落到挂在枯木上,是黛玉才情被忽视,命运悲惨的写照;薛宝钗如金簪一般,被埋在雪里,也是不得其所,暗示薛宝钗必然遭到冷落孤寒的境遇。

(2)本题考查学生对经典名著的人物形象的理解、分析能力。

薛宝钗:“停机德”,出自战国时代燕国乐羊子妻停下机子不织布来劝勉丈夫求取功名贤淑之德的故事。宝钗性情宽厚随和,圆滑缜密,在贾家颇受欢迎,虽也饱读诗书,但心里倾向于当时的礼教制度,也曾劝宝玉求取功名,但宝玉对此并无好感。容貌美丽,肌骨莹润,举止娴雅。她热衷于“仕途经济”,劝宝玉去做官,谈讲仕途经济,被宝玉背地里斥之为“混帐话”。她恪守封建妇德,而且城府颇深,能笼络人心,得到贾府上下的夸赞。林黛玉:才华横溢而性格孤傲。“咏絮才”指女子咏诗的才华,出自晋朝谢奕女幼年时期的故事,后世称赞能诗善文的女子为有“咏絮才”,这里喻指黛玉应怜惜。黛玉父母早亡,天真率直,生性孤傲,在贾府寄人篱下,又造就了她敏感多愁,目下无尘的性格,又时而牙尖嘴利,在贾府中的受欢迎程度自然比不得宝钗。但其饱读诗书,才思敏捷,又同宝玉一样厌恶当时的功名利禄,故而与宝玉心灵相通,彼此心生爱慕。

故答案为:⑴ 林黛玉薛宝钗

⑵ 薛宝钗:性情宽厚随和,圆滑缜密;热衷于“仕途经济”,恪守封建妇德,而且城府颇深。

林黛玉:才华横溢而性格孤傲。

【点评】(1)本题考查学生对《红楼梦》中人物和故事情节的掌握能力。这类题目的解答需要学生在熟悉并掌握相关名著内容及情节的前提下,根据题目要求作答。学生平时学习中应该多读名家名著,一方面扩展知识面,提高文学修养;另一方面也有利于解答题目。

(2)本题考查学生对经典名著的人物形象的理解、分析能力。文学名著阅读的考查,主要是考查课外阅读的积累,只要求了解名著的故事情节和人物形象。回答本题时,先要根据题目的提示在记忆仓库中搜索,叙述时既要注意合乎原著的有关内容、语言要通顺,还应注意须分点陈述。

【答案】3.作者分四层展示范进喜极而疯的过程:①表现范进惊喜过望的心情;②神态描写;③跌倒/摔倒;④“拍着笑着”

4.周进是“哭”,范进是“笑”,一哭一笑背后的根源都是封建科举制度对读书人的摧残与毒害。

【解析】【点评】(1)本题考查理解描写人物手法的能力。解答本题,先读懂文本,在文中找到人物的表现,描写手法,具体句子,和这样描写的表达效果,再填空。

(2)本题考查筛选信息和分析文章主旨的能力。解答本题,先从文中筛选出两人的不同表现,组织语言作答,再结合写作背景分析其社会根源。

3.作者分四层展示范进喜极而疯的过程:

①昏厥时,通过动作描写和语言描写:“看”“念”“拍”“笑”“噫!好了!我中了”。表现范进惊喜过望的心情。

②疯跑时,通过动作描写和神态描写:“爬将起来”“拍着手大笑”“飞跑”。写足范进的疯劲。

③跌倒/摔倒时,通过动作描写和外貌描写:“一脚踹在塘里”“头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水”。写出了范进满身泥水的丑态。

④疯走时,通过动作描写和神态描写“拍着笑着”。写尽范进的疯态。

4.甲文中“ 周进看着号板,又是一头撞将去。这回不死了,放声大哭起来。 ”可知,周进是“哭”。

乙文中“ 说着,往后一跤跌倒,牙关咬紧,不省人事。 ”可知,范进是“笑”。

一哭一笑背后的根源都是封建科举制度对读书人的摧残与毒害。

5.【答案】(1)A

(2)①《红楼梦》是曹雪芹创作的以揭露封建制度的黑暗腐朽和没落为主题的我国古代最伟大的现实主义长篇小说。

②曹雪芹是以揭露封建制度的黑暗腐朽和没落为主题的我国古代最伟大的现实主义长篇小说《红楼梦》的作者。

【解析】【分析】⑴本题主要考查人物形象辨析,“不一时,只见三个奶嬷嬷并五六个丫鬟,簇拥着三个姊妹来了。第一个肌肤微丰,合中身材, 腮凝新荔,鼻腻鹅脂,温柔沉默,观之可亲。(贾迎春)第二个削肩细腰,长挑身材,鸭蛋脸面,俊眼修眉,顾盼神飞,文彩精华,见之忘俗。(贾探春)第三个身量未足,形容尚小。(贾惜春)

⑵将短句变为长句,先要找出主谓宾,试题中已经给出了主语,根据三个语句的内容确定谓语中心词“是”;然后找出宾语,如句①以《红楼梦》为主语,他的宾语就是长篇小说。再将其它部分作为句子的修饰成分添加到句子中。

句子②以曹雪芹为主语,根据三个语句的内容确定谓语中心词“是”;宾语是“作者”,再将其它句子作为这个句子的修饰成分添加到这个句子中。

故答案为:⑴A

⑵ ①《红楼梦》是曹雪芹创作的以揭露封建制度的黑暗腐朽和没落为主题的我国古代最伟大的现实主义长篇小说。

②曹雪芹是以揭露封建制度的黑暗腐朽和没落为主题的我国古代最伟大的现实主义长篇小说《红楼梦》的作者。

【点评】⑴本题主要考查名著阅读,考查的是《红楼梦》。解答此类题目,考生一方面需要熟悉文学名著的主要故事情节,另一方面需要对人物心理和性格有充分的了解,同时要求在平时学习中注意对作品的人物、故事梗概及主要情节的把握。

⑵本题考查学生句式变换的能力。解答本题,需要平时学习中有一定积累,知道什么是长短句,并且能够熟练变换句式,答题时根据题干要求,在不改变愿意的前提下组织语言即可。

6.【答案】【示例1】赞同。费孝通先生认为,乡土社会大体上是没有“文字”的社会。文化的传承可以采用口口相传、言传身教的方式代代延续。在这一层上,有语言而无文字。所以文字之于定型的乡土社会是没有必要的。

【示例2】不赞同。乡土社会世代相传,很多非物质文化遗产的代代相传并不是由文字记录的,正因为这样,造成了很多文化的消亡;除此之外,《乡土中国》是以上世纪40年代的社会为背景创作的,已经不适于飞速发展的当代社会。

【解析】【分析】本题考查学生评价文中观点的能力。

题干要求回答是否赞同费老在《文字下乡》中的观点。其实费孝通老先生的观点是乡土社会不需要文字,有语言,有声音符号传情达意就可以了。如果回答赞同他的观点,那么重点是表达:一,他说这句话的立场是基于传统的乡土社会;二,传统的乡土社会可以采用口耳相传、言传身教的方式。可以遵循这个思路:作者认为,乡土社会大体上是没有“文字”的社会。语言是在具有相同经验或相似环境的群体中所使用的一种用声音表达的象征体系,是为了使对方明白所要表达的意义。文字是在人和人传情达意的过程中,受到时间和空间阻隔的情况下,双方约定好代表意义的一种记号。而中国乡土社会由于土地的不流动性,导致了人们的历世不移。大家都生活在一个相对定型的社会,彼此相互熟悉,有话可以当面说明白,不受时间和空间的阻隔。在这个社会中,语言是足够传情达意和传递世代间的经验的了。也就是说,在中国乡土社会,文字有时候是多余的。所以文字之于定型的乡土社会是没有必要的。

如果否定他的观点,主要立足点:时代在发展,文字相较于声音等亲密语言,有更多更大的优越性等等。总之,先读懂费孝通的观点,然后找准自己的立场,言之成理即可。可以是:乡土社会尽管世代相传,能够记录和传播大多数的知识和经验,但是每个人是不一样的,难免会出现认知偏差,并不能保证这种传播方式能够完整记录和保存老祖宗留下来的宝贵经验,很多非物质遗产是由代代相传并非文字记录的,但是也正因为这样,产生了很多文化的消亡。而文字的出现恰好能够弥补这些缺陷。除此之外,费老的《乡土中国》是以20世纪40年代的社会为背景创作的,已经不适用于飞速发展的当代社会。

故答案为:【示例1】赞同。费孝通先生认为,乡土社会大体上是没有“文字”的社会。文化的传承可以采用口口相传、言传身教的方式代代延续。在这一层上,有语言而无文字。所以文字之于定型的乡土社会是没有必要的。

【示例2】不赞同。乡土社会世代相传,很多非物质文化遗产的代代相传并不是由文字记录的,正因为这样,造成了很多文化的消亡;除此之外,《乡土中国》是以上世纪40年代的社会为背景创作的,已经不适于飞速发展的当代社会。

【点评】本题考查的是文本中作者观点的评价能力,注意了解结合文本了解作者的观点。阅读材料先了解作者的观点,再依据写作背景或现实生活来分析作者的观点,作答时要有具体内容。

7.【答案】示例:文白结合,既有“稀奇古怪”“荒诞不经”“循规蹈矩”等文雅的书面语,又运用了俗语“人怕出名猪怕壮”、口语“一个模子里印出来”,使表达雅俗共赏,体现了作者高超的技巧。

【解析】【分析】本题考查学生理解文段的语言表达特色的能力。

总观《乡土中国》,费孝通先生的知识讲义集《乡土中国》通过对实践调查的真实记录,全面的探究,以平易朴素的语言向学生们阐述了城乡的中国社会的运行机制、干扰变化及在近代的变迁。文章先从中国乡村的普遍问题“私”谈起。“在乡村工作者看来,中国乡下佬最大的毛病就是‘私’。”以此开头,句中一个“乡下佬”,这样口语的说法和随意的语气就让语言鲜活起来了,好像往下不再是论文的证明,而是一次家常话似的。他善于用平实的语言拉近与读者间的距离。做好充足的铺垫后,费先生才正式提出“差序格局”的概念,使其不显得突兀也更便于理解。并作出“好像是把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”的比喻,生动形象地表现了概念的特点,而且让读者产生联想,富有趣味。待读者理解了概念的含义后,论证并不到此结束,而是将这种社会结构的形成追溯到中国社会结构的基本特性。费老的文章不仅仅是给个概念,而是习惯于刨根问底,寻根探因,这就是文章思想的深刻所在。他指出儒家思想中的人伦问题,并引用孔子和孟子的思想,借用《中庸》《礼记》等文献的原话来论证,显得更有说服力,同时也增添了文学性,还显露出费先生对文学的广泛阅读和研究。可见文章的语言特点是文白结合,分析题干所选取部分,作者用到了“稀奇古怪”“荒诞不经”“循规蹈矩”等文雅的书面语,又运用了俗语“人怕出名猪怕壮”、口语“一个模子里印出来”,可以说正符合了整篇文章的语言风格,使表达雅俗共赏,体现了作者高超的技巧。

故答案为:示例:文白结合,既有“稀奇古怪”“荒诞不经”“循规蹈矩”等文雅的书面语,又运用了俗语“人怕出名猪怕壮”、口语“一个模子里印出来”,使表达雅俗共赏,体现了作者高超的技巧。

【点评】本题考查的是文句艺术技巧的赏析能力,主要结合具体内容作答。先要了解文句常用的技巧,如修辞、直接抒情、间接抒情等,并了解它们在文句中的作用,然后结合内容作答。

8.【答案】①从基层来看,中国社会是地乡土性的。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不开泥土,因为在乡下住,种地是最基本的谋生办法。农业和游牧业或工业不同,它是直接取决于土地的。种地的人搬不动地,长在土里的庄家行动不得,侍候庄家的老农也因之像是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。以农为生的人,时代定居是常态,迁移是变态。②中国农民聚村而居,是富于地方性的。地方性是指他们生活范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着鼓励的社会的圈子。从人和空间的关系上说,中国乡土社会是不流动的,从人和人在空间排列关系上说是以住在一处的集团为单位的孤立和隔膜。中国乡土社区的单位是村落,呈现出聚村而居的状况。

③中国的乡土社会是有机的团结,是礼俗社会。在同块土地上生活的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,是无需选择的,甚至先我而在的一个生活环境。乡民们在同一块土地上经长时间、多方面、经常的接触而变得熟悉。在一个熟悉的社会中,人们会得到从心所欲而不逾规矩的自由,而规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。乡土社会从熟悉得到信任,是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。

【解析】【分析】《乡土中国》第一章《乡土本色》对全书内容具有统领性作用。乡土社会的特征在第一章作者就揭示出来了。作者在首段提出了全书的核心观点“中国社会是乡土性的”,即中国社会的本色是乡土性的。作者认为,要理解中国社会的乡土性,首先要从乡下人与土地密不可分的关系说起。中国拥有大量的农业人口,“乡下人”(农民)才是中国社会的根基。农民以种地为生,靠泥土生活,在泥土中创造文明,也受泥土的束缚。“土”在中国文化中占有重要的位置,农业社会的结构特点又使农民与土地密不可分。从人与土地之间的关系而言,乡村人口相对固定,极少流动;从人与人之间的关系而言,中国农民因现实的需要聚村而居。第八到第十段主要讲中国农民大多聚村而居的特点对中国乡土社会的性质有重要影响。聚村而居的居住方式产生了“地方性”的限制,使不同村落间的人互相孤立、隔膜,而村落内的人又彼此熟悉,构成了拥有独特生活习俗与生活方式的、没有陌生人的熟人社会。在这种社会中,人与人之间形成了一种与生俱来的、因时间而熟悉、因熟悉而信任、因规矩而自由的关系;人对自然物的认识也是从熟悉中获得的一种个别的经验性的认识。村落之间相对孤立、隔膜,乡土社会的生活富于地方性。地方性的限制使村中人彼此熟悉。第十二段中作者提出中国社会是自然发生、有机团结的礼俗社会。在彼此熟悉的社会中,乡民拥有规矩带来的自由。中国社会是一个彼此熟悉、用规矩和礼俗而不是法律维持的社会。乡土社会的信用不需要依靠契约,而是由人与人之间的熟悉得到彼此的信任。

故答案为: ①从基层来看,中国社会是地乡土性的。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不开泥土,因为在乡下住,种地是最基本的谋生办法。农业和游牧业或工业不同,它是直接取决于土地的。种地的人搬不动地,长在土里的庄家行动不得,侍候庄家的老农也因之像是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。以农为生的人,时代定居是常态,迁移是变态。②中国农民聚村而居,是富于地方性的。地方性是指他们生活范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着鼓励的社会的圈子。从人和空间的关系上说,中国乡土社会是不流动的,从人和人在空间排列关系上说是以住在一处的集团为单位的孤立和隔膜。中国乡土社区的单位是村落,呈现出聚村而居的状况。③中国的乡土社会是有机的团结,是礼俗社会。在同块土地上生活的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,是无需选择的,甚至先我而在的一个生活环境。乡民们在同一块土地上经长时间、多方面、经常的接触而变得熟悉。在一个熟悉的社会中,人们会得到从心所欲而不逾规矩的自由,而规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。乡土社会从熟悉得到信任,是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。

【点评】此题属于开放性的拓展探究题型。做此类题,一不可脱离材料,关注材料涉及的对象及体现的观点,二要联系现实,关注此类现象与社会的关联,找准与此问题关联的对象,一一探究解决问题应该采取的措施。另外既然涉及社会多方面,答题要依据分值分点作答,做到答题思路清晰,条分缕析。

9.【答案】(1)农民;土地

(2)差序

【解析】【分析】《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国农村的作品。全书由12篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、法礼、血缘地缘等各方面。在《乡土中国》中,作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。

(1)主要阐述的是相对于城里人来说,乡下人就要重本的多啦。最突出的表现就是乡下人是万分重视土地的。他们深深的植根于土地中!到哪儿都不会忘记自己的“一亩三分地”,就因为这样,乡土社会就是一个熟人的社会。因此可推知材料主要反映了农民和土地的依附关系。

(2)在社会结构上,《乡土中国》深入浅出地把社会分为西方社会的“团体格局”和中国传统社会的“差序格局”。团体格局指的是个人间的联系靠着一个共同的架子,先有这个架子,而互相发生关联;而差序格局则是一个一根根私人联系所构成的网络,费老还作了一个有趣的比喻,以己为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家都在水面上的,而是像水的波纹一样,一圈圈推出去,越推越远,越推越薄,而所谓伦,也就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里多发生的一轮轮波纹的差序。当代中国社会又何尝不是乡土中国中的“差序格局”,在办事的时候,人们总是先找关系。正是这种社会关系的性质导致了许多“走后门”的现象,在官场上也导致了很多的贪污腐败的现象。由此可知这反映了乡土社会的社会结构是差序格局。

故答案为:(1) 农民 土地

(2) 差序

【点评】(1) 本题考查对文章内容的理解和分析能力。要在阅读原文的前提下进行概括。名著考查的内容明显记忆性特征较突出,因此要细水长流,不间断地复习记忆。教师可以帮学生整理出一些重要信息,节省学生的时间,印成讲义,供学生记诵。每周学生之间可抽点时间互相交流提问本周记诵的内容,以便强化。同时,还可以有针对性地每周一练,这样,通过记诵、检查、练习再到记诵,达到巩固记忆效果的目的。

(2)本题考查对文章内容的理解和分析能力。这类题目的解答需要学生在熟悉并掌握相关名著内容的前提下,根据题目要求作答。学生平时学习中应该多读名家名著,一方面扩展知识面,提高文学修养;另一方面也有利于解答题目。

10.【答案】(1)礼之用,和为贵;推行“礼制”的目的是营造“和”,但是,却不可以为了“和”而破坏制度。

(2)礼是规范人们社会行为的一种规定,它可以协调各成员间的关系,保证社会秩序的正常。古代的“礼制”已经消亡,但礼的精神却一直存在。用现代的话讲,“礼”的约束作用包含两个方面的内容,一是国家机关、社会组织内部的各种规章制度;二是社会上人与人之间的等级,以及与这种等级相关的行为规范。至于“礼”的内在目的,便如有子所说的“礼之用,和为贵”。这个和谐,既包括国家与民众的和谐,更包括社会上人与人之间的和谐。“和”的本质就是关系的协调,是人们宽容和理性的体现,只有保证和睦的社会关系,才真正有利于社会的生存和发展。

【解析】【分析】(1)这句话的意思是:有子说:“礼的功用,以遇事做得恰当和顺为可贵。以前的圣明君主治理国家,最可贵的地方就在这里。他们做事,无论事大事小,都按这个原则去做。如遇到行不通的,仍一味地追求和顺,却并不用礼法去节制它,也是行不通的。”从中可知,“斯”指“礼之用,和为贵”。全段表达的思想是:推行“礼制”的目的是营造“和”,但是,却不可以为了“和”而破坏制度。(2)本题首先要理解“礼之用,和为贵”,即“礼的功用,以遇事做得恰当和顺为可贵”;还要理解“有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也”的含义,即“如遇到行不通的,仍一味地追求和顺,却并不用礼法去节制它,也是行不通的”。也就是强调要以礼促和,但又不能死板地按照和谐执中的办法去做,不能为了和谐而破坏“礼”。考生可联系社会法律法规与社会和谐进行阐释。

故答案为:(1) 礼之用,和为贵;推行“礼制”的目的是营造“和”,但是,却不可以为了“和”而破坏制度。

(2) 礼是规范人们社会行为的一种规定,它可以协调各成员间的关系,保证社会秩序的正常。古代的“礼制”已经消亡,但礼的精神却一直存在。用现代的话讲,“礼”的约束作用包含两个方面的内容,一是国家机关、社会组织内部的各种规章制度;二是社会上人与人之间的等级,以及与这种等级相关的行为规范。至于“礼”的内在目的,便如有子所说的“礼之用,和为贵”。这个和谐,既包括国家与民众的和谐,更包括社会上人与人之间的和谐。“和”的本质就是关系的协调,是人们宽容和理性的体现,只有保证和睦的社会关系,才真正有利于社会的生存和发展。

【点评】(1)本题考查的是文本的分析能力,注意翻译文本的内容。先通过翻译了解文本的内容,结合语境找出重点词的含义,再从文本的整体出发,组织答案。

(2)本题考查的是文本的探究能力,注意理解文句的含义。读文句,分析并理解文句的含义,在此基础上联系现实组织答案。

1 / 1

高一语文上学期 (期中真题)知识点汇总 名著导读

一、名著导读

1.(2022高一上·北京期中)阅读《论语·为政》中文字,回答问题

2.7子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”

2.8子夏问孝。子曰:“色难。有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”

2.5孟懿子问孝。子曰:“无违。”

樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰‘无违’。”

樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”

2.6孟武伯问孝。子曰:“父母唯其疾之忧。”

(1)如何理解“色难”?

(2)综合以上材料,概括孔子对“孝”的看法。选择其中一点谈谈你的认识。

2.(2022高一上·北京期中)阅读《红楼梦》中文字,回答问题

宝玉取“正册”看,只见头一页上便画着两株枯木,木上悬着一围玉带,又有一堆雪,雪下一股金簪。也有四句言词,道是:

可叹停机德,堪怜咏絮才。

玉带林中挂,金簪雪里埋。

——选自第5回《贾宝玉神游太虚境警幻仙曲演红楼梦》

(1)这首判词所对应的《红楼梦》人物是 , 。

(2)请结合判词及书中相关情节,任选上题中一个人物,简述其性格特点。

(2022高一上·嘉兴期中)整本书阅读

[甲]话说周进在省城要看贡院,金有余见他真切,只得用几个小钱同他去看。不想才到天号,就撞死在地下。众人多慌了,只道一时中了恶。行主人道:“想是这贡院里久没有人到,阴气重了。故此周客人中了恶。”金有余道“贤东,我扶着他,你且去到做工的那里借口开水来灌他一灌。”行主人应诺,取了水来,三四个客人一齐扶着,灌了下去,喉咙里咯咯的响了一声,吐出一口稠涎来。众人道:“好了。”扶着立了起来。周进看着号板,又是一头撞将去。这回不死了,放声大哭起来。

[乙]范进不看便罢,看过一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声,道:“噫!好了!我中了!”说着,往后一跤跌倒,牙关咬紧,不省人事。老太太慌了,慌将几口开水灌了过来。他爬将起来,又拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”笑着,不由分说,就往门外飞跑,把报录人和邻居都吓了一跳。走出大门不多路,一脚踹在塘里,挣起来,头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水,众人拉他不住。拍着笑着,一直走到集上去了。

3.作者是如何描绘范进中举之后的表现的?

层次 表现 (2个字) 描写方法 具体分析 效果

1 昏厥 动作描写 语言描写 “看”“念”“拍”“笑” “噫!好了!我中了”

①

2 疯跑 动作描写 ② “爬将起来”“拍着手大笑” “飞跑” 写足范进的疯劲

3 ③ 动作描写 外貌描写 “一脚踹在塘里”“头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水” 写出了范进满身泥水的丑态

4 疯走 动作描写 神态描写 ④ 写尽范进的疯态

4.请各用一个字概括[甲][乙]两段中周进与范进二人相反的行为表现,并探究他们不同行为表现的背后有着怎样相同的社会根源。

5.阅读下面的文字,完成下面小题。

(1)《红楼梦》中“俊眼修眉,顾盼神飞,文彩精华,见之忘俗”“腮凝新荔,鼻腻鹅脂,温柔沉默,观之可亲”分别写的是哪两个人物?( )

A.贾探春 贾迎春 B.贾探春 薛宝钗

C.史湘云 贾迎春 D.史湘云 薛宝钗

(2)按照要求,把下面的三句话改写成一句话,并保留原有信息(可酌情增减词语)。

《红楼梦》是我国古代最伟大的现实主义长篇小说。

曹雪芹是长篇小说《红楼梦》的作者。

封建制度的黑暗腐朽和没落被《红楼梦》揭露了。

①以《红楼梦》为主语:

②以曹雪芹为主语:

6.(2020高一上·东莞期中)在《文字下乡》中,作者说乡土社会是不需要文字的,一方面空间上不需要,因为总是可以面对面;另一方面是时间上不需要,因为在乡土文化中有声音就足够了,乡土社会有文化但不需要文字,因为他们没有用文字来帮助他们生活的需求。你赞同作者的这种观点吗?为什么?

7.(2020高一上·东莞期中)分析《乡土中国》中下面这段话的表达特色。

都市社会里有新闻;在乡土社会,“新闻”是稀奇古怪、荒诞不经的意思。在都市社会里有名人,乡土社会里是“人怕出名猪怕壮”。不为人先,不为人后,做人就得循规蹈矩。这种社会上用不上常态曲线,而是一个模子里印出来的一套。

8.(2020高一上·沙坪坝期中)《乡土中国》中乡土社会的特征表现在哪些方面?请结合生活实际谈谈你的理解。

9.(2020高一上·福州期中)下列是对《乡土中国》这本书的理解与分析,请根据描述填写出相应内容。

(1)费孝通在《乡土中国》中写道:“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土地上的,一代一代地下去,不太有变动。”材料主要反映了 和 人身依附关系。

(2)每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,和别人所联系成的社会关系如同一圈一圈向外推的波纹,关系愈推愈远,人情也愈推愈薄。这反映了乡土社会的社会结构是 格局。

10.(2020高一上·海淀期中)阅读下面《论语》的文字,回答问题。

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”(《学而》)

(1)“先王之道,斯为美”,本句中的“斯”指什么?全段表达了什么思想?

(2)有子说“礼之用,和为贵”,请联系现实谈谈你对此有什么思考与认识。

答案解析部分

1.【答案】(1)“色难”是说在侍奉父母的时候,想要长期保持着和颜悦色的状态很难,所以行孝应当在表情上做到和颜悦色。

(2)示例:每个人都有自己的性格,再加上日常事务烦扰,有时心情会很坏。这个时候,见到父母,态度不一定会好,脸色也不一定好看。尽管这并不是内心不孝,但父母整天看着你烦躁不安的神情,看着你喜怒无常的脸色,恐怕也难以感受到你的孝心。这样,你的一片孝心就会打折扣,收不到应有的效果。所以,孔子认为,若是真心孝顺父母,不仅应对父母心存敬爱,态度恭敬和脸色的和悦也是十分重要的。

【解析】【分析】(1)本题考查学生理解文中词语含意的能力。

“色难。有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”的意思是:侍奉父母经常保持和颜悦色最难。遇到事情,由年轻人去做;有好吃好喝的,让老年人享受,难道这样就是孝吗?“色难”,是说在侍奉父母的时候,想要长期保持着和颜悦色的状态很难。而这也正是“真正孝顺”之所在。真心孝顺父母,不仅是不让父母劳累,给予父母好的吃喝,态度恭敬和脸色的和悦也是十分重要的。

(2)本题考查学生理解文章内容、表达自己观点的能力。

考生首先要理解关于“孝”的几种观点:2.7强调“孝顺”要对父母心存敬意;2.8强调“孝顺”要在父母面前经常保持和颜悦色;2.5强调“孝顺”要不违背“礼”;2.6强调“孝顺”要珍重自身,不让父母为你操心。然后结合自己的理解和生活实际发表自己的观点即可,比如“父母唯其疾之忧”:孔子强调孝顺的子女应当爱护好自己的身体,不要让父母为自己担心。其实,孔子说这句话的时候,还有着另外一层意思。他觉得真正的孝子,绝不会让父母为自己的言行忧虑。“父母唯其疾之忧”句意直解,是父母最担心子女的健康状况。扩大理解,则是对儿女所有毛病心存担忧。即为人子者若有诸多不义的行为,就是最大的不孝。所以我们为人子女的人,孝顺父母,除了在生活上给予他们好的照顾外,一定要珍重自己,珍重自己的身体、珍重自己的言行、珍重自己的品质,不要让父母为我们操心。

故答案为:⑴ “色难”是说在侍奉父母的时候,想要长期保持着和颜悦色的状态很难,所以行孝应当在表情上做到和颜悦色。

⑵ 每个人都有自己的性格,再加上日常事务烦扰,有时心情会很坏。这个时候,见到父母,态度不一定会好,脸色也不一定好看。尽管这并不是内心不孝,但父母整天看着你烦躁不安的神情,看着你喜怒无常的脸色,恐怕也难以感受到你的孝心。这样,你的一片孝心就会打折扣,收不到应有的效果。所以,孔子认为,若是真心孝顺父母,不仅应对父母心存敬爱,态度恭敬和脸色的和悦也是十分重要的。

【点评】 (1)本题考查学生理解文中词语含意的能力。把握文章内容,一定要通读全文,整体上把握文章内容和主题,在此基础上根据题目要求回归文章,找到相应的答题区域,仔细阅读,根据题目要求提取相关的内容答题。

(2)本题考查学生理解文章内容、表达自己观点的能力。这需要整体理解原文内容,仔细对照作答。理解文章内容,要把握时间、人物、事件以及文中人物的观点态度和作者的观点态度等内容。

2.【答案】(1)林黛玉;薛宝钗

(2)薛宝钗:性情宽厚随和,圆滑缜密;热衷于“仕途经济”,恪守封建妇德,而且城府颇深。

林黛玉:才华横溢而性格孤傲。

【解析】【分析】(1)本题考查学生对《红楼梦》中人物和故事情节的掌握能力。

指林黛玉和薛宝钗。分析判词:“可叹停机德”这句说薛宝钗,意思是虽然有着合乎孔孟之道标准的那种贤妻良母的品德,但可惜徒劳无功。“停机德”,出自战国时代燕国乐羊子妻停下机子不织布来劝勉丈夫求取功名贤淑之德的故事。“堪怜咏絮才”这句说林黛玉,意思是如此聪明有才华的女子,她的命运是值得同情的。“玉带林中挂”这句说林黛玉,前三字倒读即谐其名。从册里的画“两株枯木(双“木”为“林”),木上悬着一围玉带”看,可能又寓宝玉“悬”念“挂”牵死去的黛玉的意思。“金簪雪里埋”这句说薛宝钗。前三字暗点其名:“雪”谐“薛”,“金簪”比“宝钗”。意思是好好的一条封建官僚的腰带,沦落到挂在枯木上,是黛玉才情被忽视,命运悲惨的写照;薛宝钗如金簪一般,被埋在雪里,也是不得其所,暗示薛宝钗必然遭到冷落孤寒的境遇。

(2)本题考查学生对经典名著的人物形象的理解、分析能力。

薛宝钗:“停机德”,出自战国时代燕国乐羊子妻停下机子不织布来劝勉丈夫求取功名贤淑之德的故事。宝钗性情宽厚随和,圆滑缜密,在贾家颇受欢迎,虽也饱读诗书,但心里倾向于当时的礼教制度,也曾劝宝玉求取功名,但宝玉对此并无好感。容貌美丽,肌骨莹润,举止娴雅。她热衷于“仕途经济”,劝宝玉去做官,谈讲仕途经济,被宝玉背地里斥之为“混帐话”。她恪守封建妇德,而且城府颇深,能笼络人心,得到贾府上下的夸赞。林黛玉:才华横溢而性格孤傲。“咏絮才”指女子咏诗的才华,出自晋朝谢奕女幼年时期的故事,后世称赞能诗善文的女子为有“咏絮才”,这里喻指黛玉应怜惜。黛玉父母早亡,天真率直,生性孤傲,在贾府寄人篱下,又造就了她敏感多愁,目下无尘的性格,又时而牙尖嘴利,在贾府中的受欢迎程度自然比不得宝钗。但其饱读诗书,才思敏捷,又同宝玉一样厌恶当时的功名利禄,故而与宝玉心灵相通,彼此心生爱慕。

故答案为:⑴ 林黛玉薛宝钗

⑵ 薛宝钗:性情宽厚随和,圆滑缜密;热衷于“仕途经济”,恪守封建妇德,而且城府颇深。

林黛玉:才华横溢而性格孤傲。

【点评】(1)本题考查学生对《红楼梦》中人物和故事情节的掌握能力。这类题目的解答需要学生在熟悉并掌握相关名著内容及情节的前提下,根据题目要求作答。学生平时学习中应该多读名家名著,一方面扩展知识面,提高文学修养;另一方面也有利于解答题目。

(2)本题考查学生对经典名著的人物形象的理解、分析能力。文学名著阅读的考查,主要是考查课外阅读的积累,只要求了解名著的故事情节和人物形象。回答本题时,先要根据题目的提示在记忆仓库中搜索,叙述时既要注意合乎原著的有关内容、语言要通顺,还应注意须分点陈述。

【答案】3.作者分四层展示范进喜极而疯的过程:①表现范进惊喜过望的心情;②神态描写;③跌倒/摔倒;④“拍着笑着”

4.周进是“哭”,范进是“笑”,一哭一笑背后的根源都是封建科举制度对读书人的摧残与毒害。

【解析】【点评】(1)本题考查理解描写人物手法的能力。解答本题,先读懂文本,在文中找到人物的表现,描写手法,具体句子,和这样描写的表达效果,再填空。

(2)本题考查筛选信息和分析文章主旨的能力。解答本题,先从文中筛选出两人的不同表现,组织语言作答,再结合写作背景分析其社会根源。

3.作者分四层展示范进喜极而疯的过程:

①昏厥时,通过动作描写和语言描写:“看”“念”“拍”“笑”“噫!好了!我中了”。表现范进惊喜过望的心情。

②疯跑时,通过动作描写和神态描写:“爬将起来”“拍着手大笑”“飞跑”。写足范进的疯劲。

③跌倒/摔倒时,通过动作描写和外貌描写:“一脚踹在塘里”“头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水”。写出了范进满身泥水的丑态。

④疯走时,通过动作描写和神态描写“拍着笑着”。写尽范进的疯态。

4.甲文中“ 周进看着号板,又是一头撞将去。这回不死了,放声大哭起来。 ”可知,周进是“哭”。

乙文中“ 说着,往后一跤跌倒,牙关咬紧,不省人事。 ”可知,范进是“笑”。

一哭一笑背后的根源都是封建科举制度对读书人的摧残与毒害。

5.【答案】(1)A

(2)①《红楼梦》是曹雪芹创作的以揭露封建制度的黑暗腐朽和没落为主题的我国古代最伟大的现实主义长篇小说。

②曹雪芹是以揭露封建制度的黑暗腐朽和没落为主题的我国古代最伟大的现实主义长篇小说《红楼梦》的作者。

【解析】【分析】⑴本题主要考查人物形象辨析,“不一时,只见三个奶嬷嬷并五六个丫鬟,簇拥着三个姊妹来了。第一个肌肤微丰,合中身材, 腮凝新荔,鼻腻鹅脂,温柔沉默,观之可亲。(贾迎春)第二个削肩细腰,长挑身材,鸭蛋脸面,俊眼修眉,顾盼神飞,文彩精华,见之忘俗。(贾探春)第三个身量未足,形容尚小。(贾惜春)

⑵将短句变为长句,先要找出主谓宾,试题中已经给出了主语,根据三个语句的内容确定谓语中心词“是”;然后找出宾语,如句①以《红楼梦》为主语,他的宾语就是长篇小说。再将其它部分作为句子的修饰成分添加到句子中。

句子②以曹雪芹为主语,根据三个语句的内容确定谓语中心词“是”;宾语是“作者”,再将其它句子作为这个句子的修饰成分添加到这个句子中。

故答案为:⑴A

⑵ ①《红楼梦》是曹雪芹创作的以揭露封建制度的黑暗腐朽和没落为主题的我国古代最伟大的现实主义长篇小说。

②曹雪芹是以揭露封建制度的黑暗腐朽和没落为主题的我国古代最伟大的现实主义长篇小说《红楼梦》的作者。

【点评】⑴本题主要考查名著阅读,考查的是《红楼梦》。解答此类题目,考生一方面需要熟悉文学名著的主要故事情节,另一方面需要对人物心理和性格有充分的了解,同时要求在平时学习中注意对作品的人物、故事梗概及主要情节的把握。

⑵本题考查学生句式变换的能力。解答本题,需要平时学习中有一定积累,知道什么是长短句,并且能够熟练变换句式,答题时根据题干要求,在不改变愿意的前提下组织语言即可。

6.【答案】【示例1】赞同。费孝通先生认为,乡土社会大体上是没有“文字”的社会。文化的传承可以采用口口相传、言传身教的方式代代延续。在这一层上,有语言而无文字。所以文字之于定型的乡土社会是没有必要的。

【示例2】不赞同。乡土社会世代相传,很多非物质文化遗产的代代相传并不是由文字记录的,正因为这样,造成了很多文化的消亡;除此之外,《乡土中国》是以上世纪40年代的社会为背景创作的,已经不适于飞速发展的当代社会。

【解析】【分析】本题考查学生评价文中观点的能力。

题干要求回答是否赞同费老在《文字下乡》中的观点。其实费孝通老先生的观点是乡土社会不需要文字,有语言,有声音符号传情达意就可以了。如果回答赞同他的观点,那么重点是表达:一,他说这句话的立场是基于传统的乡土社会;二,传统的乡土社会可以采用口耳相传、言传身教的方式。可以遵循这个思路:作者认为,乡土社会大体上是没有“文字”的社会。语言是在具有相同经验或相似环境的群体中所使用的一种用声音表达的象征体系,是为了使对方明白所要表达的意义。文字是在人和人传情达意的过程中,受到时间和空间阻隔的情况下,双方约定好代表意义的一种记号。而中国乡土社会由于土地的不流动性,导致了人们的历世不移。大家都生活在一个相对定型的社会,彼此相互熟悉,有话可以当面说明白,不受时间和空间的阻隔。在这个社会中,语言是足够传情达意和传递世代间的经验的了。也就是说,在中国乡土社会,文字有时候是多余的。所以文字之于定型的乡土社会是没有必要的。

如果否定他的观点,主要立足点:时代在发展,文字相较于声音等亲密语言,有更多更大的优越性等等。总之,先读懂费孝通的观点,然后找准自己的立场,言之成理即可。可以是:乡土社会尽管世代相传,能够记录和传播大多数的知识和经验,但是每个人是不一样的,难免会出现认知偏差,并不能保证这种传播方式能够完整记录和保存老祖宗留下来的宝贵经验,很多非物质遗产是由代代相传并非文字记录的,但是也正因为这样,产生了很多文化的消亡。而文字的出现恰好能够弥补这些缺陷。除此之外,费老的《乡土中国》是以20世纪40年代的社会为背景创作的,已经不适用于飞速发展的当代社会。

故答案为:【示例1】赞同。费孝通先生认为,乡土社会大体上是没有“文字”的社会。文化的传承可以采用口口相传、言传身教的方式代代延续。在这一层上,有语言而无文字。所以文字之于定型的乡土社会是没有必要的。

【示例2】不赞同。乡土社会世代相传,很多非物质文化遗产的代代相传并不是由文字记录的,正因为这样,造成了很多文化的消亡;除此之外,《乡土中国》是以上世纪40年代的社会为背景创作的,已经不适于飞速发展的当代社会。

【点评】本题考查的是文本中作者观点的评价能力,注意了解结合文本了解作者的观点。阅读材料先了解作者的观点,再依据写作背景或现实生活来分析作者的观点,作答时要有具体内容。

7.【答案】示例:文白结合,既有“稀奇古怪”“荒诞不经”“循规蹈矩”等文雅的书面语,又运用了俗语“人怕出名猪怕壮”、口语“一个模子里印出来”,使表达雅俗共赏,体现了作者高超的技巧。

【解析】【分析】本题考查学生理解文段的语言表达特色的能力。

总观《乡土中国》,费孝通先生的知识讲义集《乡土中国》通过对实践调查的真实记录,全面的探究,以平易朴素的语言向学生们阐述了城乡的中国社会的运行机制、干扰变化及在近代的变迁。文章先从中国乡村的普遍问题“私”谈起。“在乡村工作者看来,中国乡下佬最大的毛病就是‘私’。”以此开头,句中一个“乡下佬”,这样口语的说法和随意的语气就让语言鲜活起来了,好像往下不再是论文的证明,而是一次家常话似的。他善于用平实的语言拉近与读者间的距离。做好充足的铺垫后,费先生才正式提出“差序格局”的概念,使其不显得突兀也更便于理解。并作出“好像是把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”的比喻,生动形象地表现了概念的特点,而且让读者产生联想,富有趣味。待读者理解了概念的含义后,论证并不到此结束,而是将这种社会结构的形成追溯到中国社会结构的基本特性。费老的文章不仅仅是给个概念,而是习惯于刨根问底,寻根探因,这就是文章思想的深刻所在。他指出儒家思想中的人伦问题,并引用孔子和孟子的思想,借用《中庸》《礼记》等文献的原话来论证,显得更有说服力,同时也增添了文学性,还显露出费先生对文学的广泛阅读和研究。可见文章的语言特点是文白结合,分析题干所选取部分,作者用到了“稀奇古怪”“荒诞不经”“循规蹈矩”等文雅的书面语,又运用了俗语“人怕出名猪怕壮”、口语“一个模子里印出来”,可以说正符合了整篇文章的语言风格,使表达雅俗共赏,体现了作者高超的技巧。

故答案为:示例:文白结合,既有“稀奇古怪”“荒诞不经”“循规蹈矩”等文雅的书面语,又运用了俗语“人怕出名猪怕壮”、口语“一个模子里印出来”,使表达雅俗共赏,体现了作者高超的技巧。

【点评】本题考查的是文句艺术技巧的赏析能力,主要结合具体内容作答。先要了解文句常用的技巧,如修辞、直接抒情、间接抒情等,并了解它们在文句中的作用,然后结合内容作答。

8.【答案】①从基层来看,中国社会是地乡土性的。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不开泥土,因为在乡下住,种地是最基本的谋生办法。农业和游牧业或工业不同,它是直接取决于土地的。种地的人搬不动地,长在土里的庄家行动不得,侍候庄家的老农也因之像是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。以农为生的人,时代定居是常态,迁移是变态。②中国农民聚村而居,是富于地方性的。地方性是指他们生活范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着鼓励的社会的圈子。从人和空间的关系上说,中国乡土社会是不流动的,从人和人在空间排列关系上说是以住在一处的集团为单位的孤立和隔膜。中国乡土社区的单位是村落,呈现出聚村而居的状况。

③中国的乡土社会是有机的团结,是礼俗社会。在同块土地上生活的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,是无需选择的,甚至先我而在的一个生活环境。乡民们在同一块土地上经长时间、多方面、经常的接触而变得熟悉。在一个熟悉的社会中,人们会得到从心所欲而不逾规矩的自由,而规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。乡土社会从熟悉得到信任,是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。

【解析】【分析】《乡土中国》第一章《乡土本色》对全书内容具有统领性作用。乡土社会的特征在第一章作者就揭示出来了。作者在首段提出了全书的核心观点“中国社会是乡土性的”,即中国社会的本色是乡土性的。作者认为,要理解中国社会的乡土性,首先要从乡下人与土地密不可分的关系说起。中国拥有大量的农业人口,“乡下人”(农民)才是中国社会的根基。农民以种地为生,靠泥土生活,在泥土中创造文明,也受泥土的束缚。“土”在中国文化中占有重要的位置,农业社会的结构特点又使农民与土地密不可分。从人与土地之间的关系而言,乡村人口相对固定,极少流动;从人与人之间的关系而言,中国农民因现实的需要聚村而居。第八到第十段主要讲中国农民大多聚村而居的特点对中国乡土社会的性质有重要影响。聚村而居的居住方式产生了“地方性”的限制,使不同村落间的人互相孤立、隔膜,而村落内的人又彼此熟悉,构成了拥有独特生活习俗与生活方式的、没有陌生人的熟人社会。在这种社会中,人与人之间形成了一种与生俱来的、因时间而熟悉、因熟悉而信任、因规矩而自由的关系;人对自然物的认识也是从熟悉中获得的一种个别的经验性的认识。村落之间相对孤立、隔膜,乡土社会的生活富于地方性。地方性的限制使村中人彼此熟悉。第十二段中作者提出中国社会是自然发生、有机团结的礼俗社会。在彼此熟悉的社会中,乡民拥有规矩带来的自由。中国社会是一个彼此熟悉、用规矩和礼俗而不是法律维持的社会。乡土社会的信用不需要依靠契约,而是由人与人之间的熟悉得到彼此的信任。

故答案为: ①从基层来看,中国社会是地乡土性的。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不开泥土,因为在乡下住,种地是最基本的谋生办法。农业和游牧业或工业不同,它是直接取决于土地的。种地的人搬不动地,长在土里的庄家行动不得,侍候庄家的老农也因之像是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。以农为生的人,时代定居是常态,迁移是变态。②中国农民聚村而居,是富于地方性的。地方性是指他们生活范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着鼓励的社会的圈子。从人和空间的关系上说,中国乡土社会是不流动的,从人和人在空间排列关系上说是以住在一处的集团为单位的孤立和隔膜。中国乡土社区的单位是村落,呈现出聚村而居的状况。③中国的乡土社会是有机的团结,是礼俗社会。在同块土地上生活的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,是无需选择的,甚至先我而在的一个生活环境。乡民们在同一块土地上经长时间、多方面、经常的接触而变得熟悉。在一个熟悉的社会中,人们会得到从心所欲而不逾规矩的自由,而规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。乡土社会从熟悉得到信任,是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。

【点评】此题属于开放性的拓展探究题型。做此类题,一不可脱离材料,关注材料涉及的对象及体现的观点,二要联系现实,关注此类现象与社会的关联,找准与此问题关联的对象,一一探究解决问题应该采取的措施。另外既然涉及社会多方面,答题要依据分值分点作答,做到答题思路清晰,条分缕析。

9.【答案】(1)农民;土地

(2)差序

【解析】【分析】《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国农村的作品。全书由12篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、法礼、血缘地缘等各方面。在《乡土中国》中,作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。

(1)主要阐述的是相对于城里人来说,乡下人就要重本的多啦。最突出的表现就是乡下人是万分重视土地的。他们深深的植根于土地中!到哪儿都不会忘记自己的“一亩三分地”,就因为这样,乡土社会就是一个熟人的社会。因此可推知材料主要反映了农民和土地的依附关系。

(2)在社会结构上,《乡土中国》深入浅出地把社会分为西方社会的“团体格局”和中国传统社会的“差序格局”。团体格局指的是个人间的联系靠着一个共同的架子,先有这个架子,而互相发生关联;而差序格局则是一个一根根私人联系所构成的网络,费老还作了一个有趣的比喻,以己为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家都在水面上的,而是像水的波纹一样,一圈圈推出去,越推越远,越推越薄,而所谓伦,也就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里多发生的一轮轮波纹的差序。当代中国社会又何尝不是乡土中国中的“差序格局”,在办事的时候,人们总是先找关系。正是这种社会关系的性质导致了许多“走后门”的现象,在官场上也导致了很多的贪污腐败的现象。由此可知这反映了乡土社会的社会结构是差序格局。

故答案为:(1) 农民 土地

(2) 差序

【点评】(1) 本题考查对文章内容的理解和分析能力。要在阅读原文的前提下进行概括。名著考查的内容明显记忆性特征较突出,因此要细水长流,不间断地复习记忆。教师可以帮学生整理出一些重要信息,节省学生的时间,印成讲义,供学生记诵。每周学生之间可抽点时间互相交流提问本周记诵的内容,以便强化。同时,还可以有针对性地每周一练,这样,通过记诵、检查、练习再到记诵,达到巩固记忆效果的目的。

(2)本题考查对文章内容的理解和分析能力。这类题目的解答需要学生在熟悉并掌握相关名著内容的前提下,根据题目要求作答。学生平时学习中应该多读名家名著,一方面扩展知识面,提高文学修养;另一方面也有利于解答题目。

10.【答案】(1)礼之用,和为贵;推行“礼制”的目的是营造“和”,但是,却不可以为了“和”而破坏制度。

(2)礼是规范人们社会行为的一种规定,它可以协调各成员间的关系,保证社会秩序的正常。古代的“礼制”已经消亡,但礼的精神却一直存在。用现代的话讲,“礼”的约束作用包含两个方面的内容,一是国家机关、社会组织内部的各种规章制度;二是社会上人与人之间的等级,以及与这种等级相关的行为规范。至于“礼”的内在目的,便如有子所说的“礼之用,和为贵”。这个和谐,既包括国家与民众的和谐,更包括社会上人与人之间的和谐。“和”的本质就是关系的协调,是人们宽容和理性的体现,只有保证和睦的社会关系,才真正有利于社会的生存和发展。

【解析】【分析】(1)这句话的意思是:有子说:“礼的功用,以遇事做得恰当和顺为可贵。以前的圣明君主治理国家,最可贵的地方就在这里。他们做事,无论事大事小,都按这个原则去做。如遇到行不通的,仍一味地追求和顺,却并不用礼法去节制它,也是行不通的。”从中可知,“斯”指“礼之用,和为贵”。全段表达的思想是:推行“礼制”的目的是营造“和”,但是,却不可以为了“和”而破坏制度。(2)本题首先要理解“礼之用,和为贵”,即“礼的功用,以遇事做得恰当和顺为可贵”;还要理解“有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也”的含义,即“如遇到行不通的,仍一味地追求和顺,却并不用礼法去节制它,也是行不通的”。也就是强调要以礼促和,但又不能死板地按照和谐执中的办法去做,不能为了和谐而破坏“礼”。考生可联系社会法律法规与社会和谐进行阐释。

故答案为:(1) 礼之用,和为贵;推行“礼制”的目的是营造“和”,但是,却不可以为了“和”而破坏制度。

(2) 礼是规范人们社会行为的一种规定,它可以协调各成员间的关系,保证社会秩序的正常。古代的“礼制”已经消亡,但礼的精神却一直存在。用现代的话讲,“礼”的约束作用包含两个方面的内容,一是国家机关、社会组织内部的各种规章制度;二是社会上人与人之间的等级,以及与这种等级相关的行为规范。至于“礼”的内在目的,便如有子所说的“礼之用,和为贵”。这个和谐,既包括国家与民众的和谐,更包括社会上人与人之间的和谐。“和”的本质就是关系的协调,是人们宽容和理性的体现,只有保证和睦的社会关系,才真正有利于社会的生存和发展。

【点评】(1)本题考查的是文本的分析能力,注意翻译文本的内容。先通过翻译了解文本的内容,结合语境找出重点词的含义,再从文本的整体出发,组织答案。

(2)本题考查的是文本的探究能力,注意理解文句的含义。读文句,分析并理解文句的含义,在此基础上联系现实组织答案。

1 / 1

同课章节目录