古诗词诵读《书愤》课件(共30张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《书愤》课件(共30张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 522.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-07 16:13:36 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

书 愤

陆 游

秋夜将晓出篱门

迎凉有感

三万里河东入海,

五千仞岳上摩天;

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年!

2023年高考题

|卷: 小刚临幕了一幅诸葛亮的画像,想在上面题两句诗却一直没想好。汪老师认为不妨直接用古人成句,比如---------------------------就很好。

I卷:小刚在他创作的历史小说《正气歌》中写道:文天祥月下独步于江边,眼前壮阔的景象使他不禁吟诵起前人的写景名句-----------------------------。

蜀 相

杜甫

丞相/祠堂/何处/寻?锦官/城外/柏/森森。

映阶/碧草/自/春色,隔叶/黄鹂/空/好音。

三顾/频烦/天下/计,两朝/开济/老臣/心。

出师/未捷/身/先死,长使/英雄/泪/满襟。

何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂密的地方。

碧草照映台阶呈现自然的春色,树上的黄鹂隔枝徒然婉啭鸣唱。

定夺天下先主曾三顾茅庐拜访,辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

可惜出师伐魏未捷而身先病亡,长使历代英雄们对此涕泪满裳!

第二环节

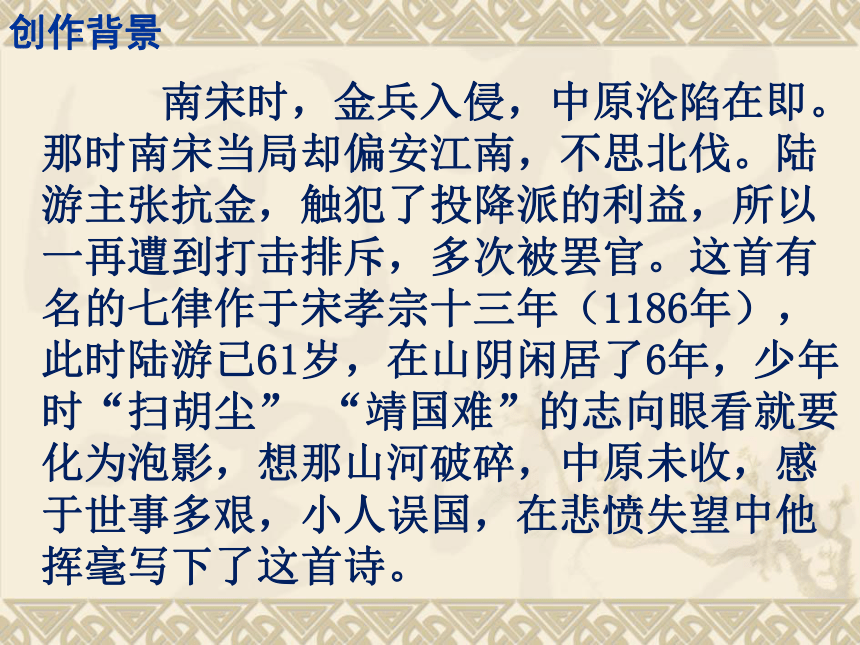

创作背景

南宋时,金兵入侵,中原沦陷在即。那时南宋当局却偏安江南,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。这首有名的七律作于宋孝宗十三年(1186年),此时陆游已61岁,在山阴闲居了6年,少年时“扫胡尘” “靖国难”的志向眼看就要化为泡影,想那山河破碎,中原未收,感于世事多艰,小人误国,在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。

解 题

书:写

愤:愤懑,悲愤

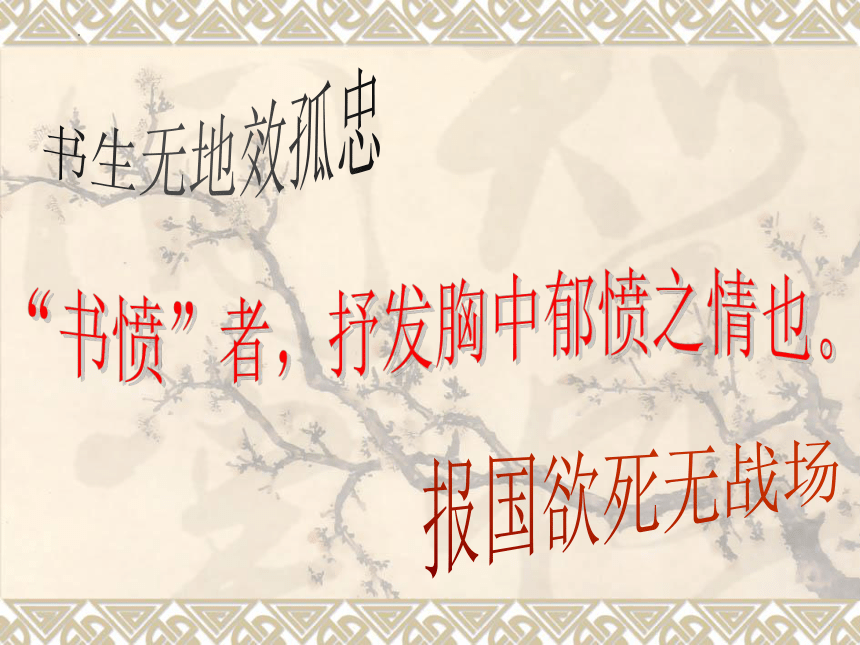

报国欲死无战场

书生无地效孤忠

“书愤”者,抒发胸中郁愤之情也。

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

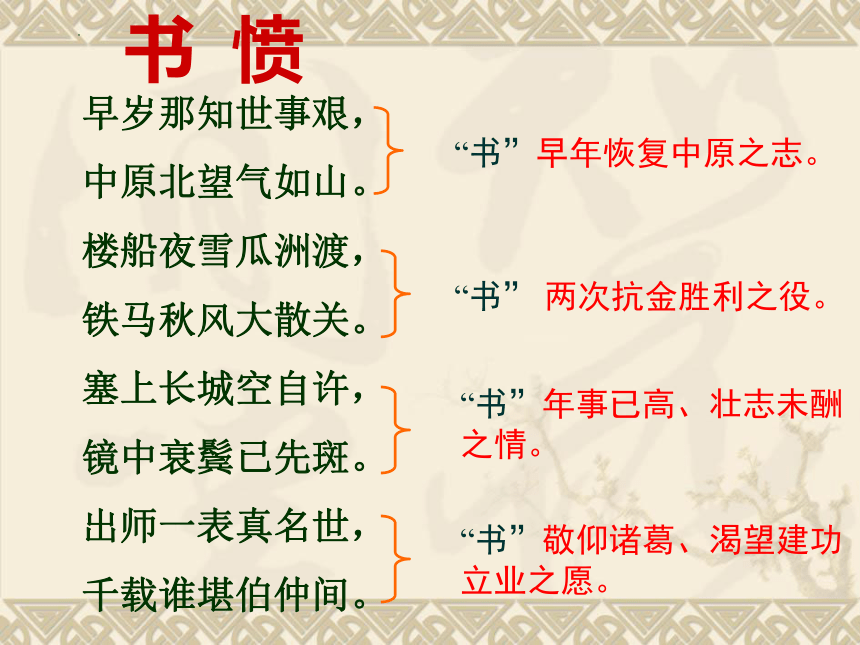

书 愤

“书”早年恢复中原之志。

“书” 两次抗金胜利之役。

“书”年事已高、壮志未酬之情。

“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。

1.年轻时哪里知道世事如此艰难,北望中原,收复故土的豪迈气概坚定如山。

2.记得在瓜州渡痛击金兵,雪夜里飞奔着楼船战舰。秋风中跨战马纵横驰骋,收复了大散关捷报频传。

3.自己当年曾以万里长城来自我期许,到如今鬓发已渐渐变白,盼北伐盼恢复都成空谈。

4.《出师表》真可谓名不虚传,有谁像诸葛亮鞠躬尽瘁,率三军复汉室北定中原!

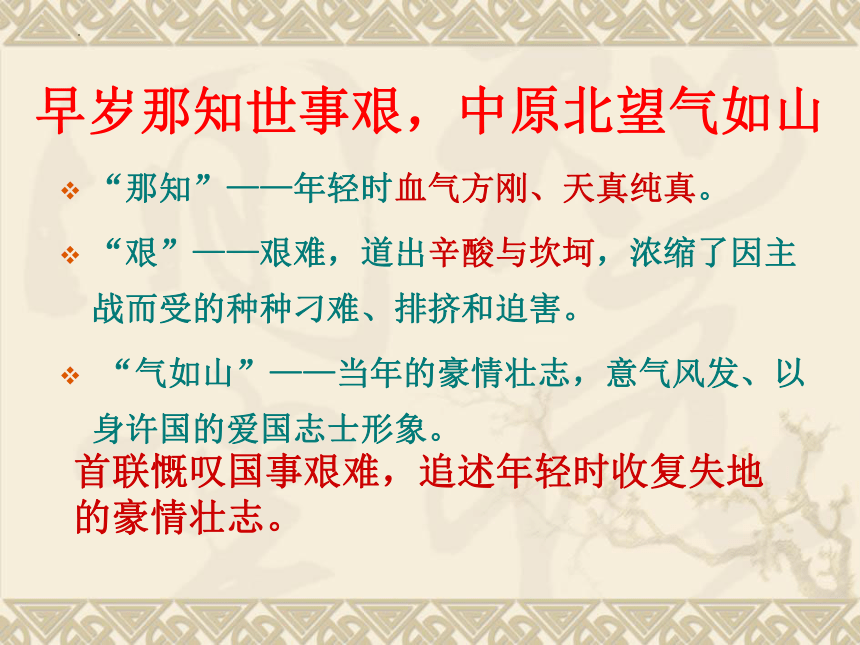

早岁那知世事艰,中原北望气如山

“那知”——年轻时血气方刚、天真纯真。

“艰”——艰难,道出辛酸与坎坷,浓缩了因主战而受的种种刁难、排挤和迫害。

“气如山”——当年的豪情壮志,意气风发、以身许国的爱国志士形象。

首联慨叹国事艰难,追述年轻时收复失地的豪情壮志。

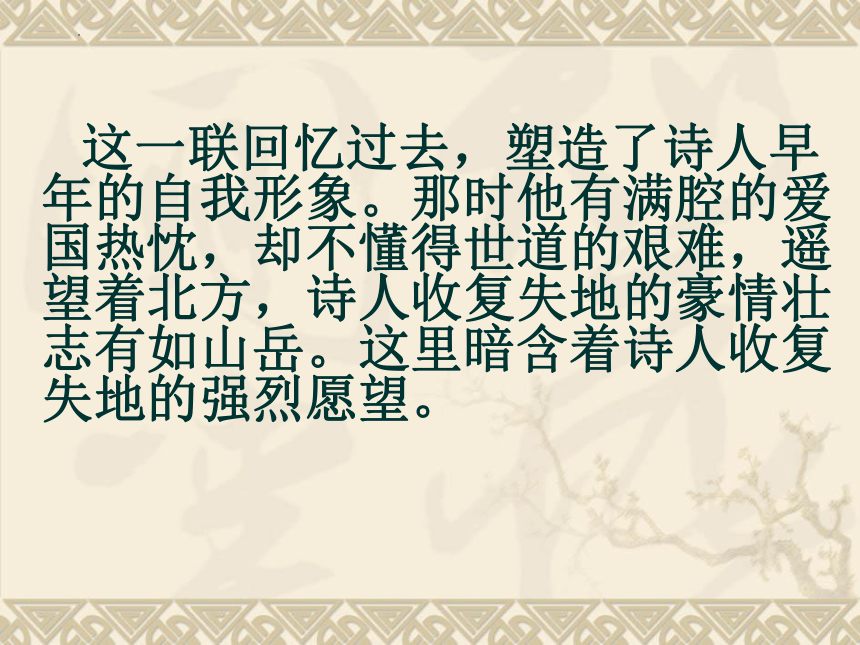

这一联回忆过去,塑造了诗人早年的自我形象。那时他有满腔的爱国热忱,却不懂得世道的艰难,遥望着北方,诗人收复失地的豪情壮志有如山岳。这里暗含着诗人收复失地的强烈愿望。

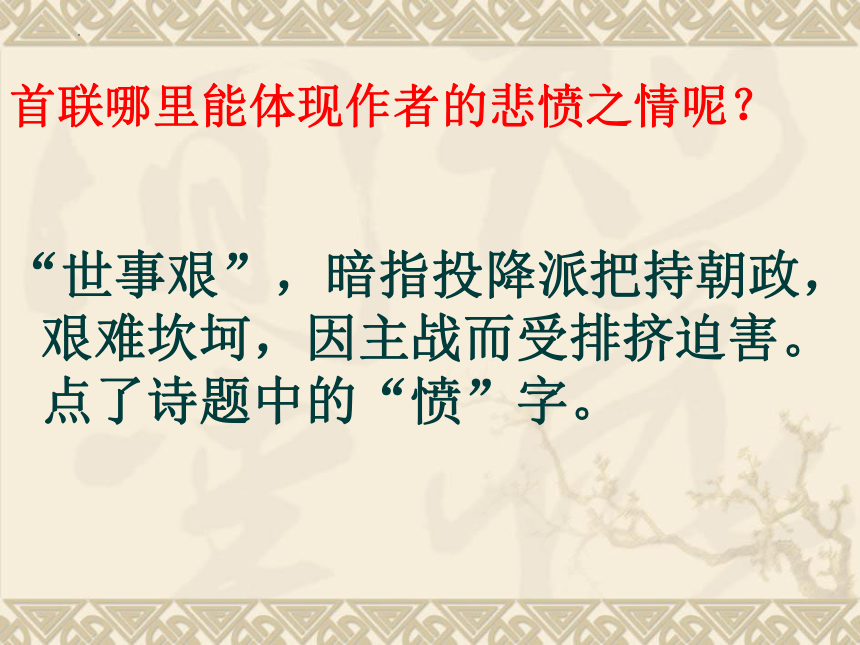

首联哪里能体现作者的悲愤之情呢?

“世事艰”,暗指投降派把持朝政,艰难坎坷,因主战而受排挤迫害。点了诗题中的“愤”字。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

“楼船”“铁马”形象地概括了水陆两路大军进攻敌人的壮丽场面。

瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。

辉煌的过去恰与“有心杀贼,无力回天”的眼前形成鲜明对比。

颔联将诗人的恢复之志具体化,集中描写宋军在镇江、南郑两地英雄抗金的战斗情景。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑

用典明志。

南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说:“自毁汝万里长城。”

陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,舍我其谁?

这里“万里长城”是用典的手法,可以看出他“捍卫国家,扬威边地,舍我其谁”的决心。然而如今呢?诗人却壮志未酬,这种情感从哪个字体现出来?

诗人壮志未酬的苦闷全悬于一个“空”字。宏伟志向无法实现而产生沉重的失落感。而揽镜自照,却是衰鬓先斑,“已”字又刻画出诗人功业未成人已将老的悲愤。

空自许和上文的那一句照应?

和首联的“世事艰”照应,是对投降派的愤怒指责。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

用典明志。包含诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉。

诸葛坚持北伐,虽“出师未捷身先死”,但终归名满天宇,“长使英雄泪满襟”。千载而下,有谁可与相提并论呢?

奸臣当道,壮士报国无门的悲哀/对诸葛亮的崇敬之情,虽屡遭挫折,但意志并未消沉。

如何理解“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”两句诗?

诗人以诸葛亮自况。

诸葛亮在《出师表》中曾说过“鞠躬尽瘁,死而后已” “北定中原,兴复汉室”的话,诗人正是以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。因此基调悲愤,然而并不绝望,蕴藉着豪壮的感情。

本文用了何典故?有何作用?

用了两个典故:塞上长城,出师一表。“塞上长城”的典故出自《南史。檀道济传》。“出师一表” 出自《三国志》。用典使诗文含蓄,曲折,不直露。

病起书怀

病骨支离纱帽宽,孤臣万里客江干。

位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。

天地神灵扶庙社,京华父老望和銮。

出师一表通今古,夜半挑灯更细看。

尾联“出师一表通今古,夜半挑灯更细看”。采用典故抒发了诗人的爱国情怀,可收复河山对于诗人来说毫无办法。只能独自一人挑灯细看诸葛亮的传世之作,希望皇帝能早日悟出“出师一表通古今”的道理。

2.这两首诗的尾联都化用了《出师表》的典故,但借以表达的意思和情感均有不同,请简要分析。

2.《书愤》尾联的意思是,诸葛亮的《出师表》名传后世,千年以来有谁能跟诸葛亮相提并论呢 表达诗人渴望自己能像诸葛亮一样率军北伐、报效国家的希冀与壮志难酬的悲愤。

《病起书怀》尾联的意思是,诸葛亮北定中原之志的《出师表》古今传诵,诗人夜半时分依然挑灯细读。蕴含诗人即便生病远谪依然渴盼收复山河使国家统一的爱国之情。

《将赴成都草堂途中有作先寄严郑公五首》

锦官城西生事微,乌皮几在还思归。

昔去为忧乱兵入,今来已恐邻人非。

侧身天地更怀古,回首风尘甘息机。

共说总戎云鸟阵,不妨游子芰荷衣。

“侧身天地更怀古,回首风尘甘息机”大意是,惶恐置身天地更怀念古代的太平日子,反思战乱过程便甘愿息灭机心不入世。

“更怀古”,怀念的是古代太平的日子,更表达出对当下战乱的厌恶,战乱不仅让杜甫这样的百姓流离失所,战战兢兢生活,担心随时失去生命,更给国家带来巨大的破坏,由此看出诗人对战乱的痛恨,对国家、百姓的担忧。

“甘息机”表面意思是熄灭入世之心。但对于杜甫这样的人来说,真的甘心做一个隐士,过自己的太平日子吗?不见得,因此这里的“甘息机”,一方面可见出战乱对杜甫心态的打击,另一方面也可视作无奈之语,并非不想入世,并非不想有所作为,只是苦于没有机会,壮志难酬的隐痛跃然纸上。

君子于役,不知其期。曷至哉?鸡栖于埘。日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思!

君子于役,不日不月。曷其有佸?鸡栖于桀。日之夕矣,羊牛下括。君子于役,苟无饥渴?

有佸(yòu huó 又活):相会,来到。

近试上张籍水部⑴

洞房昨夜停红烛⑵,待晓堂前拜舅姑⑶。妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无⑷?

⑴张籍:唐代诗人。水部:水部司,官署名。隋朝始置,为工部所属四司之一。当时张籍任水部员外郎。

⑵洞房:新婚卧室。停红烛:让红烛通宵点着。停:留置。

⑶舅姑:公婆。

⑷深浅:浓淡。入时无:是否时髦。这里借喻文章是否合适。

新嫁娘词

[ 唐 ] 王建

三日入厨下,洗手作羹汤。

未谙姑食性,先遣小姑尝。

婚后第三天来到厨房,洗手亲自作羹汤。

还不熟悉婆婆的口味,做好先让小姑品尝。

君子远出服役,不知它的限期。何时才能归里?鸡儿回窠栖止,日头垂挂天西,牛羊下山歇息。君子远出服役,如何能不相思?

君子远出服役,不知日月程期。何时才能重聚?鸡儿回栏栖止,日头垂挂天西,牛羊缓缓归至。君子远出服役,该是没捱渴饥?

书 愤

陆 游

秋夜将晓出篱门

迎凉有感

三万里河东入海,

五千仞岳上摩天;

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年!

2023年高考题

|卷: 小刚临幕了一幅诸葛亮的画像,想在上面题两句诗却一直没想好。汪老师认为不妨直接用古人成句,比如---------------------------就很好。

I卷:小刚在他创作的历史小说《正气歌》中写道:文天祥月下独步于江边,眼前壮阔的景象使他不禁吟诵起前人的写景名句-----------------------------。

蜀 相

杜甫

丞相/祠堂/何处/寻?锦官/城外/柏/森森。

映阶/碧草/自/春色,隔叶/黄鹂/空/好音。

三顾/频烦/天下/计,两朝/开济/老臣/心。

出师/未捷/身/先死,长使/英雄/泪/满襟。

何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂密的地方。

碧草照映台阶呈现自然的春色,树上的黄鹂隔枝徒然婉啭鸣唱。

定夺天下先主曾三顾茅庐拜访,辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

可惜出师伐魏未捷而身先病亡,长使历代英雄们对此涕泪满裳!

第二环节

创作背景

南宋时,金兵入侵,中原沦陷在即。那时南宋当局却偏安江南,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。这首有名的七律作于宋孝宗十三年(1186年),此时陆游已61岁,在山阴闲居了6年,少年时“扫胡尘” “靖国难”的志向眼看就要化为泡影,想那山河破碎,中原未收,感于世事多艰,小人误国,在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。

解 题

书:写

愤:愤懑,悲愤

报国欲死无战场

书生无地效孤忠

“书愤”者,抒发胸中郁愤之情也。

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

书 愤

“书”早年恢复中原之志。

“书” 两次抗金胜利之役。

“书”年事已高、壮志未酬之情。

“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。

1.年轻时哪里知道世事如此艰难,北望中原,收复故土的豪迈气概坚定如山。

2.记得在瓜州渡痛击金兵,雪夜里飞奔着楼船战舰。秋风中跨战马纵横驰骋,收复了大散关捷报频传。

3.自己当年曾以万里长城来自我期许,到如今鬓发已渐渐变白,盼北伐盼恢复都成空谈。

4.《出师表》真可谓名不虚传,有谁像诸葛亮鞠躬尽瘁,率三军复汉室北定中原!

早岁那知世事艰,中原北望气如山

“那知”——年轻时血气方刚、天真纯真。

“艰”——艰难,道出辛酸与坎坷,浓缩了因主战而受的种种刁难、排挤和迫害。

“气如山”——当年的豪情壮志,意气风发、以身许国的爱国志士形象。

首联慨叹国事艰难,追述年轻时收复失地的豪情壮志。

这一联回忆过去,塑造了诗人早年的自我形象。那时他有满腔的爱国热忱,却不懂得世道的艰难,遥望着北方,诗人收复失地的豪情壮志有如山岳。这里暗含着诗人收复失地的强烈愿望。

首联哪里能体现作者的悲愤之情呢?

“世事艰”,暗指投降派把持朝政,艰难坎坷,因主战而受排挤迫害。点了诗题中的“愤”字。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

“楼船”“铁马”形象地概括了水陆两路大军进攻敌人的壮丽场面。

瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。

辉煌的过去恰与“有心杀贼,无力回天”的眼前形成鲜明对比。

颔联将诗人的恢复之志具体化,集中描写宋军在镇江、南郑两地英雄抗金的战斗情景。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑

用典明志。

南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说:“自毁汝万里长城。”

陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,舍我其谁?

这里“万里长城”是用典的手法,可以看出他“捍卫国家,扬威边地,舍我其谁”的决心。然而如今呢?诗人却壮志未酬,这种情感从哪个字体现出来?

诗人壮志未酬的苦闷全悬于一个“空”字。宏伟志向无法实现而产生沉重的失落感。而揽镜自照,却是衰鬓先斑,“已”字又刻画出诗人功业未成人已将老的悲愤。

空自许和上文的那一句照应?

和首联的“世事艰”照应,是对投降派的愤怒指责。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

用典明志。包含诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉。

诸葛坚持北伐,虽“出师未捷身先死”,但终归名满天宇,“长使英雄泪满襟”。千载而下,有谁可与相提并论呢?

奸臣当道,壮士报国无门的悲哀/对诸葛亮的崇敬之情,虽屡遭挫折,但意志并未消沉。

如何理解“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”两句诗?

诗人以诸葛亮自况。

诸葛亮在《出师表》中曾说过“鞠躬尽瘁,死而后已” “北定中原,兴复汉室”的话,诗人正是以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。因此基调悲愤,然而并不绝望,蕴藉着豪壮的感情。

本文用了何典故?有何作用?

用了两个典故:塞上长城,出师一表。“塞上长城”的典故出自《南史。檀道济传》。“出师一表” 出自《三国志》。用典使诗文含蓄,曲折,不直露。

病起书怀

病骨支离纱帽宽,孤臣万里客江干。

位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。

天地神灵扶庙社,京华父老望和銮。

出师一表通今古,夜半挑灯更细看。

尾联“出师一表通今古,夜半挑灯更细看”。采用典故抒发了诗人的爱国情怀,可收复河山对于诗人来说毫无办法。只能独自一人挑灯细看诸葛亮的传世之作,希望皇帝能早日悟出“出师一表通古今”的道理。

2.这两首诗的尾联都化用了《出师表》的典故,但借以表达的意思和情感均有不同,请简要分析。

2.《书愤》尾联的意思是,诸葛亮的《出师表》名传后世,千年以来有谁能跟诸葛亮相提并论呢 表达诗人渴望自己能像诸葛亮一样率军北伐、报效国家的希冀与壮志难酬的悲愤。

《病起书怀》尾联的意思是,诸葛亮北定中原之志的《出师表》古今传诵,诗人夜半时分依然挑灯细读。蕴含诗人即便生病远谪依然渴盼收复山河使国家统一的爱国之情。

《将赴成都草堂途中有作先寄严郑公五首》

锦官城西生事微,乌皮几在还思归。

昔去为忧乱兵入,今来已恐邻人非。

侧身天地更怀古,回首风尘甘息机。

共说总戎云鸟阵,不妨游子芰荷衣。

“侧身天地更怀古,回首风尘甘息机”大意是,惶恐置身天地更怀念古代的太平日子,反思战乱过程便甘愿息灭机心不入世。

“更怀古”,怀念的是古代太平的日子,更表达出对当下战乱的厌恶,战乱不仅让杜甫这样的百姓流离失所,战战兢兢生活,担心随时失去生命,更给国家带来巨大的破坏,由此看出诗人对战乱的痛恨,对国家、百姓的担忧。

“甘息机”表面意思是熄灭入世之心。但对于杜甫这样的人来说,真的甘心做一个隐士,过自己的太平日子吗?不见得,因此这里的“甘息机”,一方面可见出战乱对杜甫心态的打击,另一方面也可视作无奈之语,并非不想入世,并非不想有所作为,只是苦于没有机会,壮志难酬的隐痛跃然纸上。

君子于役,不知其期。曷至哉?鸡栖于埘。日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思!

君子于役,不日不月。曷其有佸?鸡栖于桀。日之夕矣,羊牛下括。君子于役,苟无饥渴?

有佸(yòu huó 又活):相会,来到。

近试上张籍水部⑴

洞房昨夜停红烛⑵,待晓堂前拜舅姑⑶。妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无⑷?

⑴张籍:唐代诗人。水部:水部司,官署名。隋朝始置,为工部所属四司之一。当时张籍任水部员外郎。

⑵洞房:新婚卧室。停红烛:让红烛通宵点着。停:留置。

⑶舅姑:公婆。

⑷深浅:浓淡。入时无:是否时髦。这里借喻文章是否合适。

新嫁娘词

[ 唐 ] 王建

三日入厨下,洗手作羹汤。

未谙姑食性,先遣小姑尝。

婚后第三天来到厨房,洗手亲自作羹汤。

还不熟悉婆婆的口味,做好先让小姑品尝。

君子远出服役,不知它的限期。何时才能归里?鸡儿回窠栖止,日头垂挂天西,牛羊下山歇息。君子远出服役,如何能不相思?

君子远出服役,不知日月程期。何时才能重聚?鸡儿回栏栖止,日头垂挂天西,牛羊缓缓归至。君子远出服役,该是没捱渴饥?