古诗词诵读《无衣》课件(共24张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《无衣》课件(共24张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

部编版高中语文选择性必修上册-古诗词诵读

语言建构

与运用

审美鉴赏

与创造

文化传承

与理解

课程目标

思维发展

与提升

把握《无衣》的主要内容,熟读成诵。

体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国情怀;培养诗歌的艺术鉴赏能力。

通过学习《无衣》,掌握诗经重章叠句的形式特点。掌握四言诗的诵读节拍。

了解诗经的相关文学常识,体会诗歌中战士间的深厚情谊,并培养爱国主义精神。

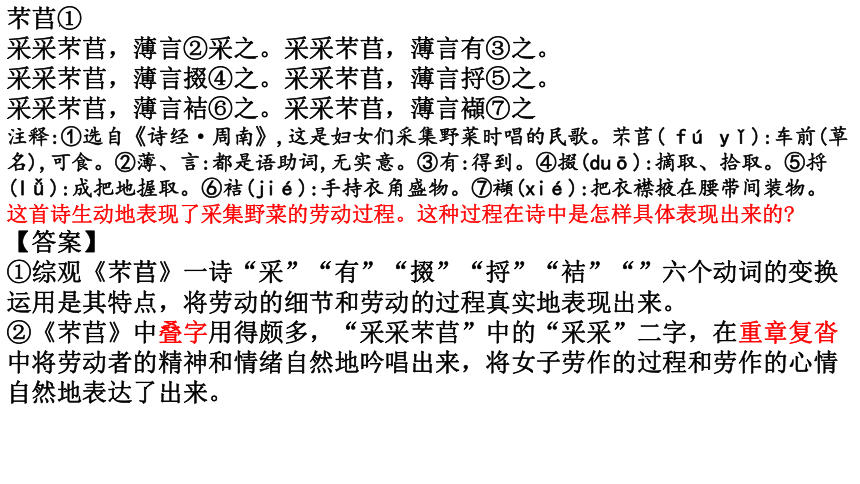

芣苢①

采采芣苢,薄言②采之。采采芣苢,薄言有③之。

采采芣苢,薄言掇④之。采采芣苢,薄言捋⑤之。

采采芣苢,薄言袺⑥之。采采芣苢,薄言襭⑦之

注释:①选自《诗经·周南》,这是妇女们采集野菜时唱的民歌。芣苢( fú yǐ):车前(草名),可食。②薄、言:都是语助词,无实意。③有:得到。④掇(duō):摘取、拾取。⑤捋(lǚ):成把地握取。⑥袺(jié):手持衣角盛物。⑦襭(xié):把衣襟掖在腰带间装物。

这首诗生动地表现了采集野菜的劳动过程。这种过程在诗中是怎样具体表现出来的

【答案】

①综观《芣苢》一诗“采”“有”“掇”“捋”“袺”“”六个动词的变换运用是其特点,将劳动的细节和劳动的过程真实地表现出来。

②《芣苢》中叠字用得颇多,“采采芣苢”中的“采采”二字,在重章复沓中将劳动者的精神和情绪自然地吟唱出来,将女子劳作的过程和劳作的心情自然地表达了出来。

壹

知 人 论 世

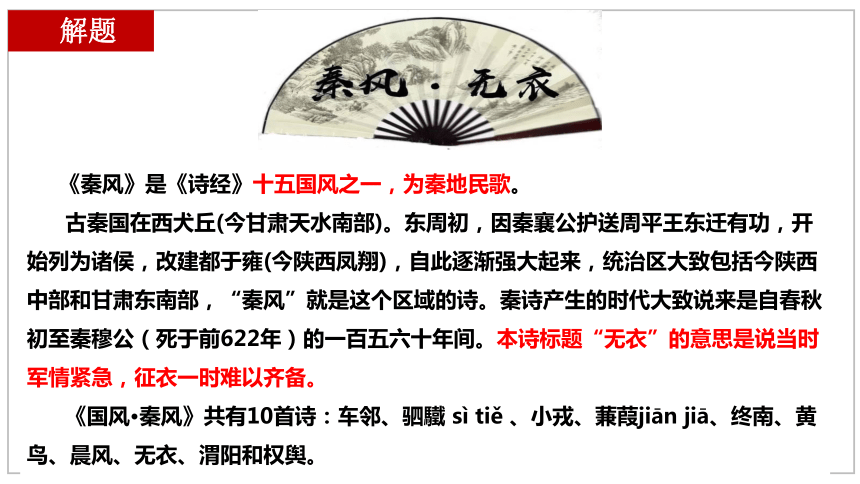

解题

《秦风》是《诗经》十五国风之一,为秦地民歌。

古秦国在西犬丘(今甘肃天水南部)。东周初,因秦襄公护送周平王东迁有功,开始列为诸侯,改建都于雍(今陕西凤翔),自此逐渐强大起来,统治区大致包括今陕西中部和甘肃东南部,“秦风”就是这个区域的诗。秦诗产生的时代大致说来是自春秋初至秦穆公(死于前622年)的一百五六十年间。本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

《国风·秦风》共有10首诗:车邻、驷驖 sì tiě 、小戎、蒹葭jiān jiā、终南、黄鸟、晨风、无衣、渭阳和权舆。

知识回顾

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录了从西周初年到春秋中期(前11世纪至前6世纪)的诗歌305篇,或称《诗三百》。

西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》,内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会等方方面面,是周代社会生活的一面镜子。它是我国现实主义诗歌创作的源头。

诗经

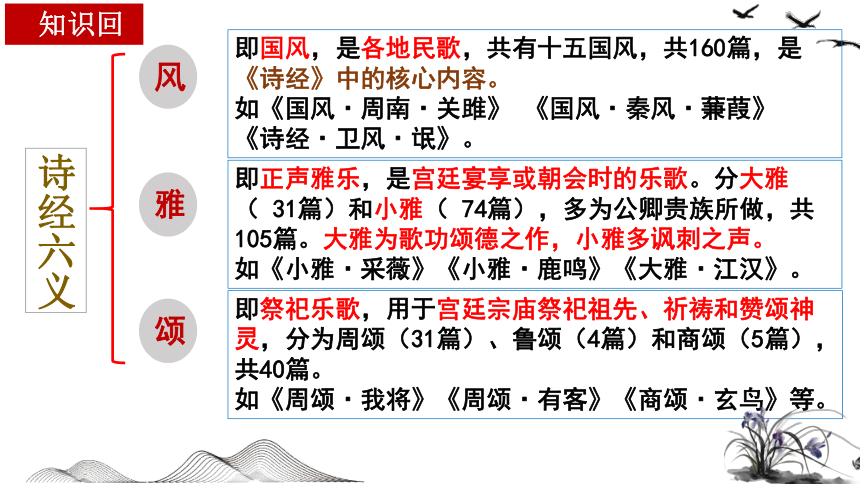

风

雅

颂

即国风,是各地民歌,共有十五国风,共160篇,是《诗经》中的核心内容。

如《国风·周南·关雎》 《国风·秦风·蒹葭》 《诗经·卫风·氓》。

即正声雅乐,是宫廷宴享或朝会时的乐歌。分大雅( 31篇)和小雅( 74篇),多为公卿贵族所做,共105篇。大雅为歌功颂德之作,小雅多讽刺之声。

如《小雅·采薇》《小雅·鹿鸣》《大雅·江汉》。

即祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀祖先、祈祷和赞颂神灵,分为周颂(31篇)、鲁颂(4篇)和商颂(5篇),共40篇。

如《周颂·我将》《周颂·有客》《商颂·玄鸟》等。

诗经六义

知识回顾

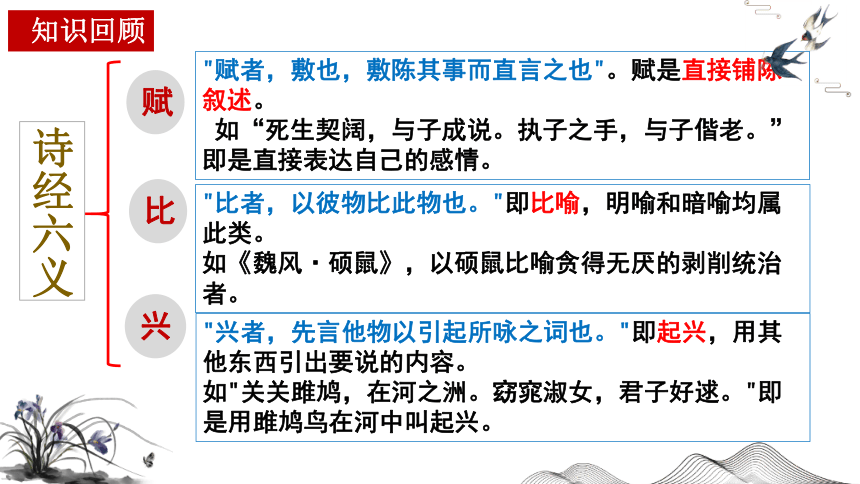

赋

比

"赋者,敷也,敷陈其事而直言之也"。赋是直接铺陈叙述。

如“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。”即是直接表达自己的感情。

"比者,以彼物比此物也。"即比喻,明喻和暗喻均属此类。

如《魏风·硕鼠》,以硕鼠比喻贪得无厌的剥削统治者。

"兴者,先言他物以引起所咏之词也。"即起兴,用其他东西引出要说的内容。

如"关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。"即是用雎鸠鸟在河中叫起兴。

兴

诗经六义

知识回顾

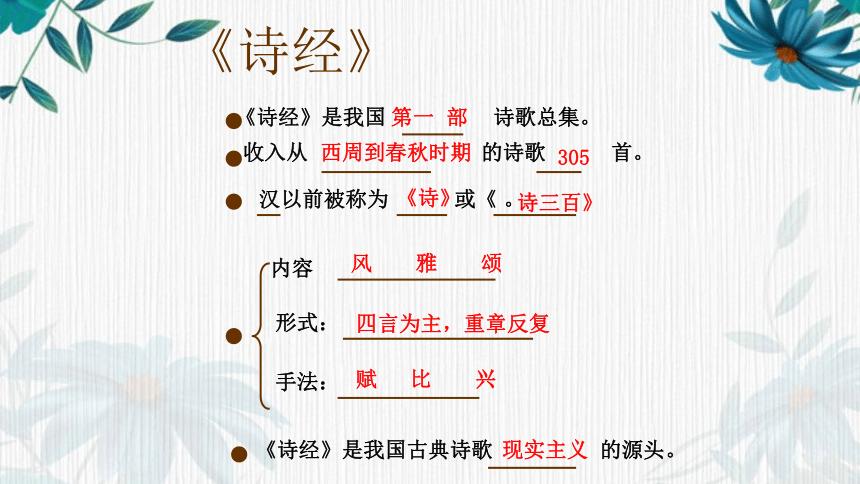

《诗经》

《诗经》是我国 诗歌总集。

现实主义

形式:

手法:

收入从 的诗歌 首。

汉以前被称为 或《 。

《诗经》是我国古典诗歌 的源头。

第一 部

西周到春秋时期

305

《诗》

诗三百》

风 雅 颂

四言为主,重章反复

赋 比 兴

内容

文白对译

译文:

谁说没有衣裳?

和你穿同一件的战袍。

君王要起兵,修整好戈和矛,和你同仇敌忾!

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

文本探究

无衣:意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

袍:长袍,类似于斗篷。行军者白天当衣服穿,晚上当被子盖。

王于兴师:于,句中助词;兴师,起兵。

同仇:共同应对敌人。

诗歌开头运用了何种修辞方法?有何作用?

反问。

开篇洋溢着不可遏止的激情,渲染出一种即便生活贫困以至于无衣,也要义无反顾奔赴战场的爱国主义激情;

表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概和爱国热情。

文本探究

文白对译

译文:

谁说没有衣裳?和你穿同样的衬衫。

君王要起兵,修整好矛和戟,和你共同行动!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

文本探究

泽:同“襗”,贴身穿的衣服。

偕作:共同行动。作,起。

文白对译

译文:

谁说没有衣服?和你穿同样的战裙。

君王要起兵,修整好铠甲和兵器,和你共同上前线!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

文本探究

裳:下衣,这里指战裙。

甲兵:铠甲与兵器。

偕行:一起前进。

内容上:交代事件发生的直接原因。

结构上:承上启下。

(1)避免平铺直叙,增强文势;

(2)激发爱国热情,突出为国而战的斗争精神。

文本探究

“王于兴师”在文中有何作用?文章把它置后有何作用?

三节诗间有什么联系?

同袍——戈矛——同仇

同泽——矛戟——偕作

同裳——甲兵——偕行

层层递进

战服 战具 思想行为

内容总结

统一思想

统一行动

统一征战

诗歌在结构上运用了什么艺术手法?

章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字。《诗经》 善用这种手法,每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

重章叠唱

艺术特色

重章叠唱的作用

语言上:增强诗的音乐性和节奏感,容易记忆和传唱;

效果上:渲染战斗的紧张气氛;

主旨上:强烈表现战士们同仇敌忾、为国征战、英勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神。

艺术特色

岂曰无衣

与子同袍 王于兴师 修我戈矛 与子同仇

……同泽 …… ……矛戟 …… 偕作

……同裳 …… ……甲兵 ……偕行

内容

形象

主题

(思想)

(准备)

(赴战)

团结友爱

不计困难

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

团结友爱、同仇敌忾、英勇抗敌的

慷慨豪迈和爱国精神。

层

层

递

进

文本小结

邶风⑴·击鼓

击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮。

[1

直击高考

阅读下面的古诗,完成练习。(4分)

桃 夭《诗经·周南》

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。之子于归,宜其家人。

【注释】①夭夭:花朵怒放,茂盛美丽,生机勃勃的样子。 ②归:出嫁。

③ 蕡(fén):草木果实繁盛硕大的样子。

④蓁(zhēn)蓁:叶子茂盛的样子。

1.本诗在章法结构上采用了________的形式。(1分)

2.请从比兴手法运用的角度赏析全诗。(6分)

重章叠句

周南⑴·桃夭

桃之夭夭⑵,灼灼其华⑶。之子于归⑷,宜其室家⑸。

桃之夭夭,有蕡其实⑹。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁⑺。之子于归,宜其家人⑻。 [1]

注释译文编辑 播报

词句注释

⑴周南:《诗经》“十五国风”之一,今存十一篇。

⑵夭夭:花朵怒放,茂盛美丽,生机勃勃的样子。

⑶灼灼:花朵色彩鲜艳如火,明亮鲜艳,闪耀的样子。华:同“花”,指盛开的花。

⑷之子:这位姑娘。指出嫁的女子。之,此,这。于归:姑娘出嫁。于,虚词,用在动词前;一说往。归,古代把丈夫家看作女子的归宿,故称“归”。

⑸宜:和顺、亲善。室家:家庭,家族。此指夫家,下文的“家室”“家人”均指夫家。

⑹有蕡(fén):即蕡蕡,草木结实很多的样子。此处指桃实肥厚肥大的样子。蕡,果实硕大的样子。

⑺蓁(zhēn)蓁:树叶繁密的样子。这里形容桃叶茂盛。

⑻家人:与“家室”义同。变换字以协韵。 [2] [3] [4] [5]

白话译文

桃花怒放千万朵,色彩鲜艳红似火。这位姑娘要出嫁,喜气洋洋归夫家。

桃花怒放千万朵,果实累累大又甜。这位姑娘要出嫁,早生贵子后嗣旺。

桃花怒放千万朵,绿叶茂盛随风展。这位姑娘要出嫁,夫家康乐又平安。

花妖

我是那年轮上流浪的眼泪 你仍然能闻到风中的胭脂味 我若是将诺言刻在那江畔上

一江水冷月光满城的汪洋 我在时间的树下等了你很久 尘凡儿缠我谤我笑我白了头

你看那天边追逐落日的纸鸢 像一盏回首道别夤夜的风灯 我的心似流沙放逐在车辙旁

他日你若再返必颠沛在世上 若遇那秋夜雨倦鸟也淋淋 那却是花墙下弥留的枯黄

君住在钱塘东 妾在临安北 君去时褐衣红 小奴家腰上黄 寻差了罗盘经 错投在泉亭 奴辗转到杭城 君又生余杭 我在时间的树下等了你很久 尘凡儿缠我谤我笑我白了头 你看那天边追逐落日的纸鸢 像一盏回首道别夤夜的风灯 君住在钱塘东 妾在临安北 君去时褐衣红 小奴家腰上黄

寻差了罗盘经 错投在泉亭 奴辗转到杭城 君又生余杭

这是19岁的军人陈祥榕的遗作——他与另外三名战友在2020年印度军人侵袭我国边境的冲突中英勇牺牲了。

短短的8个字,可谓最短的爱国诗,让国人泪目,更让国人肃然起敬!面对印军的蓄意滋事,我国军人怀着对祖国母亲的深爱,不让外敌入侵半寸,表现出超强的战斗力和坚强的毅力,用血肉之躯筑起了祖国的界碑!

清澈的爱,只为中国——戍边烈士陈祥榕

尽管各个时期涌现的中华英烈生前的豪言壮语有所不同,但其内在与“与子同‘衣’、与子同仇”有着神似,因为我们是同宗同根的龙传人——在保家卫国的大义中,他们舍身忘死惊天地,忠骨留于他乡泣鬼神(有的无法马革裹尸还,有的尸骨难觅、尸骨不全,纵有马革也枉然)。

他们永远值得我们敬之!爱之!颂之!学之!

清澈的爱,只为中国

部编版高中语文选择性必修上册-古诗词诵读

语言建构

与运用

审美鉴赏

与创造

文化传承

与理解

课程目标

思维发展

与提升

把握《无衣》的主要内容,熟读成诵。

体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国情怀;培养诗歌的艺术鉴赏能力。

通过学习《无衣》,掌握诗经重章叠句的形式特点。掌握四言诗的诵读节拍。

了解诗经的相关文学常识,体会诗歌中战士间的深厚情谊,并培养爱国主义精神。

芣苢①

采采芣苢,薄言②采之。采采芣苢,薄言有③之。

采采芣苢,薄言掇④之。采采芣苢,薄言捋⑤之。

采采芣苢,薄言袺⑥之。采采芣苢,薄言襭⑦之

注释:①选自《诗经·周南》,这是妇女们采集野菜时唱的民歌。芣苢( fú yǐ):车前(草名),可食。②薄、言:都是语助词,无实意。③有:得到。④掇(duō):摘取、拾取。⑤捋(lǚ):成把地握取。⑥袺(jié):手持衣角盛物。⑦襭(xié):把衣襟掖在腰带间装物。

这首诗生动地表现了采集野菜的劳动过程。这种过程在诗中是怎样具体表现出来的

【答案】

①综观《芣苢》一诗“采”“有”“掇”“捋”“袺”“”六个动词的变换运用是其特点,将劳动的细节和劳动的过程真实地表现出来。

②《芣苢》中叠字用得颇多,“采采芣苢”中的“采采”二字,在重章复沓中将劳动者的精神和情绪自然地吟唱出来,将女子劳作的过程和劳作的心情自然地表达了出来。

壹

知 人 论 世

解题

《秦风》是《诗经》十五国风之一,为秦地民歌。

古秦国在西犬丘(今甘肃天水南部)。东周初,因秦襄公护送周平王东迁有功,开始列为诸侯,改建都于雍(今陕西凤翔),自此逐渐强大起来,统治区大致包括今陕西中部和甘肃东南部,“秦风”就是这个区域的诗。秦诗产生的时代大致说来是自春秋初至秦穆公(死于前622年)的一百五六十年间。本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

《国风·秦风》共有10首诗:车邻、驷驖 sì tiě 、小戎、蒹葭jiān jiā、终南、黄鸟、晨风、无衣、渭阳和权舆。

知识回顾

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录了从西周初年到春秋中期(前11世纪至前6世纪)的诗歌305篇,或称《诗三百》。

西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》,内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会等方方面面,是周代社会生活的一面镜子。它是我国现实主义诗歌创作的源头。

诗经

风

雅

颂

即国风,是各地民歌,共有十五国风,共160篇,是《诗经》中的核心内容。

如《国风·周南·关雎》 《国风·秦风·蒹葭》 《诗经·卫风·氓》。

即正声雅乐,是宫廷宴享或朝会时的乐歌。分大雅( 31篇)和小雅( 74篇),多为公卿贵族所做,共105篇。大雅为歌功颂德之作,小雅多讽刺之声。

如《小雅·采薇》《小雅·鹿鸣》《大雅·江汉》。

即祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀祖先、祈祷和赞颂神灵,分为周颂(31篇)、鲁颂(4篇)和商颂(5篇),共40篇。

如《周颂·我将》《周颂·有客》《商颂·玄鸟》等。

诗经六义

知识回顾

赋

比

"赋者,敷也,敷陈其事而直言之也"。赋是直接铺陈叙述。

如“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。”即是直接表达自己的感情。

"比者,以彼物比此物也。"即比喻,明喻和暗喻均属此类。

如《魏风·硕鼠》,以硕鼠比喻贪得无厌的剥削统治者。

"兴者,先言他物以引起所咏之词也。"即起兴,用其他东西引出要说的内容。

如"关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。"即是用雎鸠鸟在河中叫起兴。

兴

诗经六义

知识回顾

《诗经》

《诗经》是我国 诗歌总集。

现实主义

形式:

手法:

收入从 的诗歌 首。

汉以前被称为 或《 。

《诗经》是我国古典诗歌 的源头。

第一 部

西周到春秋时期

305

《诗》

诗三百》

风 雅 颂

四言为主,重章反复

赋 比 兴

内容

文白对译

译文:

谁说没有衣裳?

和你穿同一件的战袍。

君王要起兵,修整好戈和矛,和你同仇敌忾!

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

文本探究

无衣:意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

袍:长袍,类似于斗篷。行军者白天当衣服穿,晚上当被子盖。

王于兴师:于,句中助词;兴师,起兵。

同仇:共同应对敌人。

诗歌开头运用了何种修辞方法?有何作用?

反问。

开篇洋溢着不可遏止的激情,渲染出一种即便生活贫困以至于无衣,也要义无反顾奔赴战场的爱国主义激情;

表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概和爱国热情。

文本探究

文白对译

译文:

谁说没有衣裳?和你穿同样的衬衫。

君王要起兵,修整好矛和戟,和你共同行动!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

文本探究

泽:同“襗”,贴身穿的衣服。

偕作:共同行动。作,起。

文白对译

译文:

谁说没有衣服?和你穿同样的战裙。

君王要起兵,修整好铠甲和兵器,和你共同上前线!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

文本探究

裳:下衣,这里指战裙。

甲兵:铠甲与兵器。

偕行:一起前进。

内容上:交代事件发生的直接原因。

结构上:承上启下。

(1)避免平铺直叙,增强文势;

(2)激发爱国热情,突出为国而战的斗争精神。

文本探究

“王于兴师”在文中有何作用?文章把它置后有何作用?

三节诗间有什么联系?

同袍——戈矛——同仇

同泽——矛戟——偕作

同裳——甲兵——偕行

层层递进

战服 战具 思想行为

内容总结

统一思想

统一行动

统一征战

诗歌在结构上运用了什么艺术手法?

章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字。《诗经》 善用这种手法,每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

重章叠唱

艺术特色

重章叠唱的作用

语言上:增强诗的音乐性和节奏感,容易记忆和传唱;

效果上:渲染战斗的紧张气氛;

主旨上:强烈表现战士们同仇敌忾、为国征战、英勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神。

艺术特色

岂曰无衣

与子同袍 王于兴师 修我戈矛 与子同仇

……同泽 …… ……矛戟 …… 偕作

……同裳 …… ……甲兵 ……偕行

内容

形象

主题

(思想)

(准备)

(赴战)

团结友爱

不计困难

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

团结友爱、同仇敌忾、英勇抗敌的

慷慨豪迈和爱国精神。

层

层

递

进

文本小结

邶风⑴·击鼓

击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮。

[1

直击高考

阅读下面的古诗,完成练习。(4分)

桃 夭《诗经·周南》

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。之子于归,宜其家人。

【注释】①夭夭:花朵怒放,茂盛美丽,生机勃勃的样子。 ②归:出嫁。

③ 蕡(fén):草木果实繁盛硕大的样子。

④蓁(zhēn)蓁:叶子茂盛的样子。

1.本诗在章法结构上采用了________的形式。(1分)

2.请从比兴手法运用的角度赏析全诗。(6分)

重章叠句

周南⑴·桃夭

桃之夭夭⑵,灼灼其华⑶。之子于归⑷,宜其室家⑸。

桃之夭夭,有蕡其实⑹。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁⑺。之子于归,宜其家人⑻。 [1]

注释译文编辑 播报

词句注释

⑴周南:《诗经》“十五国风”之一,今存十一篇。

⑵夭夭:花朵怒放,茂盛美丽,生机勃勃的样子。

⑶灼灼:花朵色彩鲜艳如火,明亮鲜艳,闪耀的样子。华:同“花”,指盛开的花。

⑷之子:这位姑娘。指出嫁的女子。之,此,这。于归:姑娘出嫁。于,虚词,用在动词前;一说往。归,古代把丈夫家看作女子的归宿,故称“归”。

⑸宜:和顺、亲善。室家:家庭,家族。此指夫家,下文的“家室”“家人”均指夫家。

⑹有蕡(fén):即蕡蕡,草木结实很多的样子。此处指桃实肥厚肥大的样子。蕡,果实硕大的样子。

⑺蓁(zhēn)蓁:树叶繁密的样子。这里形容桃叶茂盛。

⑻家人:与“家室”义同。变换字以协韵。 [2] [3] [4] [5]

白话译文

桃花怒放千万朵,色彩鲜艳红似火。这位姑娘要出嫁,喜气洋洋归夫家。

桃花怒放千万朵,果实累累大又甜。这位姑娘要出嫁,早生贵子后嗣旺。

桃花怒放千万朵,绿叶茂盛随风展。这位姑娘要出嫁,夫家康乐又平安。

花妖

我是那年轮上流浪的眼泪 你仍然能闻到风中的胭脂味 我若是将诺言刻在那江畔上

一江水冷月光满城的汪洋 我在时间的树下等了你很久 尘凡儿缠我谤我笑我白了头

你看那天边追逐落日的纸鸢 像一盏回首道别夤夜的风灯 我的心似流沙放逐在车辙旁

他日你若再返必颠沛在世上 若遇那秋夜雨倦鸟也淋淋 那却是花墙下弥留的枯黄

君住在钱塘东 妾在临安北 君去时褐衣红 小奴家腰上黄 寻差了罗盘经 错投在泉亭 奴辗转到杭城 君又生余杭 我在时间的树下等了你很久 尘凡儿缠我谤我笑我白了头 你看那天边追逐落日的纸鸢 像一盏回首道别夤夜的风灯 君住在钱塘东 妾在临安北 君去时褐衣红 小奴家腰上黄

寻差了罗盘经 错投在泉亭 奴辗转到杭城 君又生余杭

这是19岁的军人陈祥榕的遗作——他与另外三名战友在2020年印度军人侵袭我国边境的冲突中英勇牺牲了。

短短的8个字,可谓最短的爱国诗,让国人泪目,更让国人肃然起敬!面对印军的蓄意滋事,我国军人怀着对祖国母亲的深爱,不让外敌入侵半寸,表现出超强的战斗力和坚强的毅力,用血肉之躯筑起了祖国的界碑!

清澈的爱,只为中国——戍边烈士陈祥榕

尽管各个时期涌现的中华英烈生前的豪言壮语有所不同,但其内在与“与子同‘衣’、与子同仇”有着神似,因为我们是同宗同根的龙传人——在保家卫国的大义中,他们舍身忘死惊天地,忠骨留于他乡泣鬼神(有的无法马革裹尸还,有的尸骨难觅、尸骨不全,纵有马革也枉然)。

他们永远值得我们敬之!爱之!颂之!学之!

清澈的爱,只为中国