专题六 中国古代史 专题课件(共28张PPT) -2024年高考历史一轮复习(统编版)

文档属性

| 名称 | 专题六 中国古代史 专题课件(共28张PPT) -2024年高考历史一轮复习(统编版) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

专题六 中国古代史专题

法治与教化

基层治理与社会救济

1

2

课程标准:

知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的政治手段。

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

了解中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

中华传统文化

3

中国古代的法治与教化

阶段特征

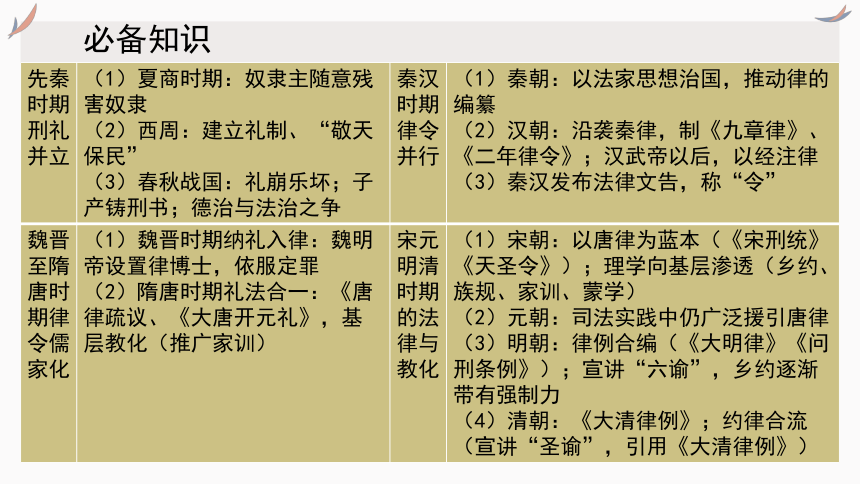

先秦时期刑礼并立 (1)夏商时期:奴隶主随意残害奴隶 (2)西周:建立礼制、“敬天保民” (3)春秋战国:礼崩乐坏;子产铸刑书;德治与法治之争 秦汉时期律令并行 (1)秦朝:以法家思想治国,推动律的编纂

(2)汉朝:沿袭秦律,制《九章律》、《二年律令》;汉武帝以后,以经注律

(3)秦汉发布法律文告,称“令”

魏晋至隋唐时期律令儒家化 (1)魏晋时期纳礼入律:魏明帝设置律博士,依服定罪 (2)隋唐时期礼法合一:《唐律疏议、《大唐开元礼》,基层教化(推广家训) 宋元明清时期的法律与教化 (1)宋朝:以唐律为蓝本(《宋刑统》《天圣令》);理学向基层渗透(乡约、族规、家训、蒙学)

(2)元朝:司法实践中仍广泛援引唐律

(3)明朝:律例合编(《大明律》《问刑条例》);宣讲“六谕”,乡约逐渐带有强制力

(4)清朝:《大清律例》;约律合流(宣讲“圣谕”,引用《大清律例》)

必备知识

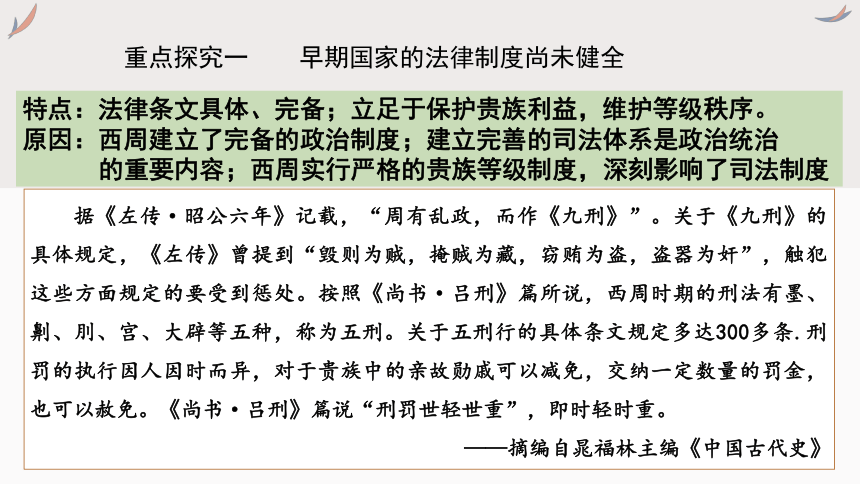

重点探究一 早期国家的法律制度尚未健全

据《左传·昭公六年》记载,“周有乱政,而作《九刑》”。关于《九刑》的具体规定,《左传》曾提到“毁则为贼,掩贼为藏,窃贿为盗,盗器为奸”,触犯这些方面规定的要受到惩处。按照《尚书·吕刑》篇所说,西周时期的刑法有墨、劓、刖、宫、大辟等五种,称为五刑。关于五刑行的具体条文规定多达300多条.刑罚的执行因人因时而异,对于贵族中的亲故勋戚可以减免,交纳一定数量的罚金,也可以赦免。《尚书·吕刑》篇说“刑罚世轻世重”,即时轻时重。

——摘编自晁福林主编《中国古代史》

特点:法律条文具体、完备;立足于保护贵族利益,维护等级秩序。

原因:西周建立了完备的政治制度;建立完善的司法体系是政治统治

的重要内容;西周实行严格的贵族等级制度,深刻影响了司法制度

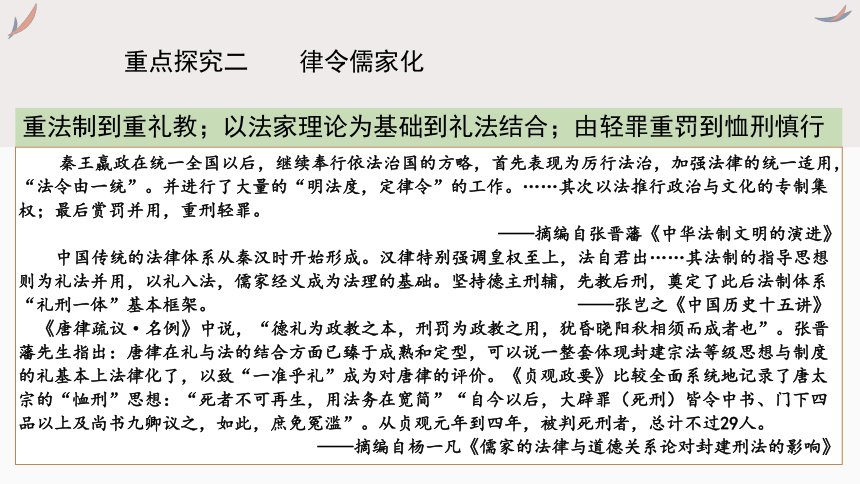

重点探究二 律令儒家化

重法制到重礼教;以法家理论为基础到礼法结合;由轻罪重罚到恤刑慎行

秦王嬴政在统一全国以后,继续奉行依法治国的方略,首先表现为厉行法治,加强法律的统一适用,“法令由一统”。并进行了大量的“明法度,定律令”的工作。……其次以法推行政治与文化的专制集权;最后赏罚并用,重刑轻罪。

——摘编自张晋藩《中华法制文明的演进》

中国传统的法律体系从秦汉时开始形成。汉律特别强调皇权至上,法自君出……其法制的指导思想则为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础。坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系“礼刑一体”基本框架。 ——张岂之《中国历史十五讲》

《唐律疏议·名例》中说,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”。张晋藩先生指出:唐律在礼与法的结合方面已臻于成熟和定型,可以说一整套体现封建宗法等级思想与制度的礼基本上法律化了,以致“一准乎礼”成为对唐律的评价。《贞观政要》比较全面系统地记录了唐太宗的“恤刑”思想:“死者不可再生,用法务在宽简”“自今以后,大辟罪(死刑)皆令中书、门下四品以上及尚书九卿议之,如此,庶免冤滥”。从贞观元年到四年,被判死刑者,总计不过29人。

——摘编自杨一凡《儒家的法律与道德关系论对封建刑法的影响》

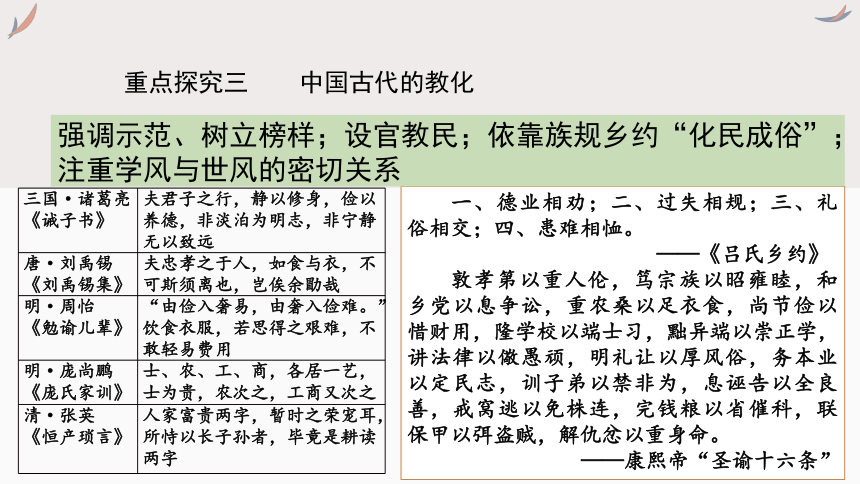

重点探究三 中国古代的教化

一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

敦孝第以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。

——康熙帝“圣谕十六条”

强调示范、树立榜样;设官教民;依靠族规乡约“化民成俗”;注重学风与世风的密切关系

三国·诸葛亮《诫子书》 夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊为明志,非宁静无以致远

唐·刘禹锡《刘禹锡集》 夫忠孝之于人,如食与衣,不可斯须离也,岂俟余勖哉

明·周怡 《勉谕儿辈》 “由俭入奢易,由奢入俭难。”饮食衣服,若思得之艰难,不敢轻易费用

明·庞尚鹏《庞氏家训》 士、农、工、商,各居一艺,士为贵,农次之,工商又次之

清·张英 《恒产琐言》 人家富贵两字,暂时之荣宠耳,所恃以长子孙者,毕竟是耕读两字

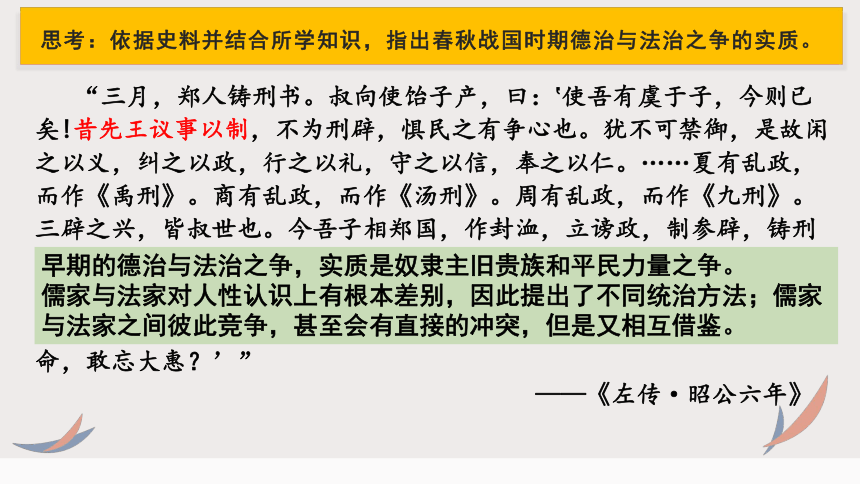

思考:依据史料并结合所学知识,指出春秋战国时期德治与法治之争的实质。

“三月,郑人铸刑书。叔向使饴子产,曰: 使吾有虞于子,今则已矣!昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也。犹不可禁御,是故闲之以义,纠之以政,行之以礼,守之以信,奉之以仁。……夏有乱政,而作《禹刑》。商有乱政,而作《汤刑》。周有乱政,而作《九刑》。三辟之兴,皆叔世也。今吾子相郑国,作封洫,立谤政,制参辟,铸刑书,将以靖民,不亦难乎?……民知争端矣,将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行。终子之世,郑其败乎……’(子产)复书曰:‘若吾子之言,侨不才,不能及子孙,吾以救世。既不承命,敢忘大惠?’”

——《左传·昭公六年》

早期的德治与法治之争,实质是奴隶主旧贵族和平民力量之争。

儒家与法家对人性认识上有根本差别,因此提出了不同统治方法;儒家与法家之间彼此竞争,甚至会有直接的冲突,但是又相互借鉴。

户籍制度

与

社会治理

阶段特征

户籍制度 基层组织 治理机制

战国 “为户籍相伍” 什伍互保连坐

秦朝 分类登记制度 乡里制度 什伍组织

互相监督

汉朝 编户齐民

两晋 西晋黄籍;东晋白籍、土断

隋朝 大索貌阅、输籍定样

唐朝 承隋制,三年一造 乡里制、 城内设坊,郊外设村 邻保制

宋朝 主户、客户分藉 乡里制 都保制、保甲制

元朝 诸色户计 村社制

明朝 职业定籍、赋役黄册 里甲制 十家牌法

清朝 永停编审 保甲制

重点探究一 中国古代户籍制度

户口漏于国版,夫家脱于联伍,辟役者之有之,弃捐者有之,浮食者有之,于是奸心竟生,伪端并作矣。小则盗窃,大则攻劫,严刑峻法不能救也。

——(汉)徐干《中论·民数篇》

据甲骨文记载,商王朝已开始实行人口登记制度,有“登人”或“登众”,即临时征集兵员的记载。春秋战国时期,各诸侯国为扩大兵源,增加赋役,稳定社会秩序,纷纷建立严格的户口登记制度以了解地方的户口和财政状况。秦朝户口登记更加严密,内容更加详尽,对不报、虚报和假报户口等行为严加惩罚,还做出了不许擅自迁徙、迁徙时必须审核并办理更籍手续等规定,户籍制度至此正式形成。汉承秦制,户籍管理又有发展。汉丞相萧何编制《九章律》,其中的“户律”规定了详细的户籍管理办法,实行编户齐民,历史上首次将户籍管理上升到法律规范。此后,秦汉户籍制度一直为以后历代王朝所沿用。

——摘编自江立华《我国古代户籍制度的演变历史和特点分析》

作用:人口普查与管理,征发赋役,扩充兵力,维护社会治安

趋势:制度日益周密,对百姓的控制日益严密

重点探究一 中国古代户籍制度

宋代“不抑兼并”,允许产权自由流动,“贫富无定势”,世家大族进一步削弱;另一方面,两税法使古代赋税制度由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展。基于此,宋代废良贱户籍制,根据居城或居乡,划为“坊廓户”与“乡村户”,这是中国历史上最早的城市居民户口。又根据居民有无不动产,划分“主户”与“客户”。 ——据吴钩《户口册上中国》

明初,战乱、灾荒和繁赋重役是促使明代流民问题日益严重的重要诱因。明代的自然灾害十分频繁,严重地破坏了生产力的发展,导致经济发展迟缓、国力下降。……流民集聚为乱……成为威胁国家统治的重要力量,造成巨大的社会动荡。洪武十四年(1381),明朝统治者推行户籍黄册制度。由客户真实详细填写人丁和田产状况,经里、县、府、布政司,自下而上层层造册,最后报送户部。因为册子以黄纸作为封面,所以被称为“黄册”。明朝统治者为了进一步加强对对户籍的管控,还在刑律中明确规定对户籍造假、瞒报行为的严厉处罚。凭借刑罚巨大的威慑力,户籍政策制度得以有效地推行。 ——摘编自戚阳阳《明代户籍法律制度与社会流动》

宋代:政府灵活调整户籍政策,提高佃农地位,有利于社会经济

发展,加强中央集权。

明代:自下而上,层层造册;以法律保证户籍制的推行

重点探究二 中国古代的基层自治

唐宋之际,乡村自治组织进一步发展,中央政府愈来愈多地借助他们来稳固统治。唐宋推行的科举考试制造了一个拥有特权却居于乡间的士绅阶层。宋代以后,在大举将地方神明纳入国家祀典的同时,随着识字率的激增和文化的相对普及,中央的秩序、教化逐步延伸到基层。吕大钧首创“吕氏乡约”,后由王守仁发扬光大;朱熹等理学家则开始将宗族制度庶民化,迨至明后期,里甲制度崩坏,就由乡约、保甲承担了村落治安职能。清代的里甲、保甲、乡地、宗族,包税人则承担催征赋税的职能,基层自治功能被明清时期勃兴的宗族等各种社会组织分担。

——蒋楠《历史视野下的中国乡村治理》等

特点:官方主导向官绅结合发展;士绅发挥较大作用;中央权力逐渐延伸到

乡村;儒家伦理不断渗入乡村治理;宗法色彩明显;基层自治分工明确。

原因:加强中央集权的需要;科举制度推行;文化教育的发展;儒学的发展;

宗族观念的影响;小农经济占主导地位

实施者 措施 侧重点

政府 (主体) ①建立仓储制度: 战国孟子、墨翟提倡国家备荒; 汉朝建立常平仓制度; 隋唐时期,政府重视官方储备和提倡民间积储(义仓) ②优抚弱势群体: 秦汉皇帝赐老人鸠杖; 唐朝开始专设机构(唐设养病坊、宋设福田院、元设众 济院、明清设养济院); 明优抚高年平民 重点在救灾,核心在保证粮食供应

社会 辅助 宗族救助 宋朝开始,宗族内部的救助活动逐渐兴起,如北宋范仲淹创设义田,赈济族人 主要提供日常生活救济

慈善组织 明清时期,慈善组织开始兴起,出现善堂、善会等机构

重点探究三 中国古代社会保障

据不完全统计,从秦汉至明清,各种灾害和歉机就有5079次。统治阶级为应付灾荒,设置了一些社会保障机构。民间也曾广泛流行着许多自发形成的地区性或行业性的互助团体,它们有的以同一村庄的邻里乡亲为依托,有的以同一姓氏家族为纽带,有的以亲朋好友为网络,有的以同业人员为单位,构成了一个社会互助救济的民间群体。当互助团体成员因年老、疾病、伤残、生育或遭受不可抗据的灾难时,能及时得到互助团体的救济。

——摘编自王国奇《中国古代社会保障思想与实践初探》

救济制度内容:社会救济与福利救助

实施救济主体:政府设置保障机构;成立民间互助团体

宋代中央负责救荒赈灾工作的有转运司、常平司和提刑司。在地方,地方长官都要负责赈济事宜。宋代的赈灾救灾包括检灾和赈灾两大步骤,只有通过民户诉灾、检放和抄礼之后才能进入赈济程序。宋代除了对退休官员和军队有完善的社会保障外,还建立了福田院、居养院、安济坊、漏泽园等慈善福利机构,儿童残疾人和普通老者也纷纷被纳入了社会保障体系。宋代还鼓励民间有力之家积极出资,赈济灾荒,对有功之民给予一定的奖励。此外,以范仲淹为首的士大夫们兴起的义庄也是社会保障的有益补充,这种以家族为单位的社会保障体系,分解了许多社会成员的生存风险。

——摘编自杜伟《两宋社会保障探析》

思考:依据史料并结合所学知识,概括指出宋代社会保障(社会救济)的特点。

源远流长的中华文化

阶段特征

时期 代表性文化现象

远古—夏商周 (起源) “多元一体”、中原华夏族为核心向四周辐射, 青铜文明 1、内涵:

重视以人为本

民本思想

崇尚天人合一、

道法自然

提倡爱国、追求

家国情怀

崇德尚贤,推崇

天下为公

崇尚自强不息,

厚德载物

主张和而不同

2、特点:

多样性、本土性

包容性、凝聚性

连续性

春秋战国 (奠基) 华夏认同观念形成, 儒家文化的思想核心形成、百家争鸣

秦汉时期 (形成) 秦始皇建立统一多民族国家,推崇法家 汉武帝独尊儒术,儒学成中华传统文化的主流

魏晋南北朝 儒、佛、道交汇融通;玄学

隋唐时期 佛学繁荣,儒学受到挑战后创新与发展

宋元时期 (繁荣) 程朱理学形成,丰富了中华文化的理论思维

明清时期 (转折) 王阳明心学; 明清之际出现提倡个性自由的思想,经世致用 康雍乾时期文字狱钳制思想、禁锢文化发展

近代以来 向西方学习、科学和民主、马克思主义

吸收 外传 价值

亚洲 欧洲

佛教传入 两汉之际、 魏晋南北朝、隋唐、宋明 汉字(前4世纪-3世纪) 朝鲜半岛、日本、越南 科学技术(8世纪后)四大发明 影响中国人的思维方式和行为方式;

维系民族团结的精神纽带;

战胜艰难险阻的强打精神动力;

调解人与自然关系的行为准则;

治国理政、安邦济世的思想资源

儒学:(3-5世纪) 东亚、东南亚 儒学:(16-18世纪)

西方自然科学知识 明末(利玛窦、徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智), 清初(汤若望、南怀瑾) 佛教(4世纪后) 朝鲜、日本

社会制度: 朝鲜,日本,越南

物质文化: (唐代)东亚、东南亚,(14世纪末)琉球 物质文化: (16-18世纪)

近代以来 向西方学习(科学技术、政治制度、科学和民主、马克思主义)

重点探究一 中国传统文化源远流长

中华文化的源远流长一方面是由于我国相对封闭孤立的地理区位,造成了外来同级别文化的冲击较少……同时中国长期相对于西方具有明显的人口优势,文化存在的群体较大,具有更强的冲抗冲击能力。另一方面是由于我国文明具有强大的兼容力,在和外界民族文化交往中,可以汲取其优秀部分为己所用……

——摘编自于春华《浅论中华文化传承的特征》

地理区位(相对封闭)、人口优势(文化群体)、文化优势(兼容并包)、经济优势(农耕经济)、政治优势(中央集权)、民族关系(民族交流交融)、教育体制(书院等教育机构)

重点探究二 中国古代文化传承的载体

976年,潭州太守朱洞建立岳麓书院。南宋张拭主教期间,在其所著的《岳麓书院记》中强调,岳麓书院的教育宗旨是“成就人材,以传道而济斯民也”。书院经常举办讲会,主讲教师欢迎别人质疑问难,师生相互切磋交流,外地士子也可来听。1167年,朱熹来访,与张拭论学,举行了历史上有名的“朱张会讲”,这是中国古代文化史上的一件盛事。1194年,朱熹重整岳麓书院,颁行《朱子书院教条》。1607年,王守仁来岳麓讲学。乾隆时期山长(校长)王文清制定学规18条,其中10条讲如何做人,8条讲如何做学问,压轴的一条即为“疑误定要力争”。书院景色优美,处处体现着于山水自然之间体悟“斯文”之道的智慧。

——宋明昌《“八大书院”是传统文化的名片》

教育机构,承载读书人的人文理想与社会责任

学校制度,辅助承担国家的教育责任

书院藏书,保存了大量的文化遗产

重点探究二 中国古代文化传承的载体

早在两千多年前,周朝就有相当于今天国家图书馆的机构——盟府。后来,秦始皇焚书坑儒,取缔私人藏书。汉代朝廷设的图书馆称“秘阁”“秘府”,设专职官员管理。唐代,像魏征这样的大臣都出任过“图书馆长”之类的职务,专门负责搜集收买天下之书,并组织人抄写备份;民间私人图书馆也开始出现。宋代,太宗建立崇文院,专做藏书之地,后来又另设书库,称“秘书阁”。明清之际,印刷术的发展使得国家藏书得到空前发展。除官方图书馆外,民间图书馆也广泛存在。汉代藏书主要分为六艺略、诗赋略、兵书略、术数略、方技略六大类内容。从唐代开始,正式确定了经、史、子、集的名称和顺序。中国古代图书馆馆无论公藏私藏,均是重在收藏,处于名副其实的“藏书楼”阶段。

——摘编自谢灼华《中国图书和图书馆史》

古代历代政府重视图书收藏;古代图书馆由官方和民间两种形式;重在对图书的收藏。

重点探究三 中国传统文化的价值

儒家文化是中国传统文化的重要组成部分,从政治思想到伦理思想,乃至人生哲学,无不体现着一种积极的入世精神。中国古代士人都是在以儒家思想为主的传统下成长起来的“修身、齐家、治国、平天下”的入世思想是大多数古代士人共同的人生目标,而“兼济天下”与“独善其身”互补的人生价值取向则是他们共同的心态,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”就成为深受儒家思想熏陶的古代士人的人生哲学。

——摘编自刘恒山《儒家入世精神及现代的价值》

中国传统文化对全球化本质内容究竟有哪些蕴含,我认为,主要有以下四个观念和原则:第一,“天下为公”,世界“大同”。第二,“以和为贵”,“亲仁善邻”,“协和万邦”。第三,实行“开户牗”、互学习、兼收并蓄,“携手共进”。第四,反对侵略战争,维护祖国统一。

——摘编自李慎民《中国传统文化与全球化》

中华民族发展的的内在思想源泉和精神动力;维护团结统一的政治局面;

丰富世界文明的内涵,促进文明的多元发展;辐射其它国家的文化,推

动文明交流互鉴;助力世界难题的解决,提供中国智慧和中国方案

商业的沟通从来就是文化的交流与交融。传统的中国出口商品,传递着东方的风物人情和社会景象。它们走进西方的日常生活,融入了欧洲的饮食、服饰文化。外销商品的定购与生产,使西方的宗教故事、神话传说传入中国民间,而且造就了一批掌握西方绘画技艺的大师。西方的医学、商业文化也都不同程度为中国同行所接受。……纵观古代中西文化交流的历史,尽管中国文化曾对西方文化产生了较大的影响,但中国在吸收西方文化上却是浅尝辄止。从文化交流的角度来看,中国文化对西方文化吸收基本上处于文化的表层。 ——摘编自吴建雍《清前期中西贸易中的文化交流与融合》等

思考:依据史料并结合所学知识,概括明清时期中西文化交流的特点,分析这一时期中西文化交流对中国产生怎样的影响?

谢谢

专题六 中国古代史专题

法治与教化

基层治理与社会救济

1

2

课程标准:

知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的政治手段。

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

了解中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

中华传统文化

3

中国古代的法治与教化

阶段特征

先秦时期刑礼并立 (1)夏商时期:奴隶主随意残害奴隶 (2)西周:建立礼制、“敬天保民” (3)春秋战国:礼崩乐坏;子产铸刑书;德治与法治之争 秦汉时期律令并行 (1)秦朝:以法家思想治国,推动律的编纂

(2)汉朝:沿袭秦律,制《九章律》、《二年律令》;汉武帝以后,以经注律

(3)秦汉发布法律文告,称“令”

魏晋至隋唐时期律令儒家化 (1)魏晋时期纳礼入律:魏明帝设置律博士,依服定罪 (2)隋唐时期礼法合一:《唐律疏议、《大唐开元礼》,基层教化(推广家训) 宋元明清时期的法律与教化 (1)宋朝:以唐律为蓝本(《宋刑统》《天圣令》);理学向基层渗透(乡约、族规、家训、蒙学)

(2)元朝:司法实践中仍广泛援引唐律

(3)明朝:律例合编(《大明律》《问刑条例》);宣讲“六谕”,乡约逐渐带有强制力

(4)清朝:《大清律例》;约律合流(宣讲“圣谕”,引用《大清律例》)

必备知识

重点探究一 早期国家的法律制度尚未健全

据《左传·昭公六年》记载,“周有乱政,而作《九刑》”。关于《九刑》的具体规定,《左传》曾提到“毁则为贼,掩贼为藏,窃贿为盗,盗器为奸”,触犯这些方面规定的要受到惩处。按照《尚书·吕刑》篇所说,西周时期的刑法有墨、劓、刖、宫、大辟等五种,称为五刑。关于五刑行的具体条文规定多达300多条.刑罚的执行因人因时而异,对于贵族中的亲故勋戚可以减免,交纳一定数量的罚金,也可以赦免。《尚书·吕刑》篇说“刑罚世轻世重”,即时轻时重。

——摘编自晁福林主编《中国古代史》

特点:法律条文具体、完备;立足于保护贵族利益,维护等级秩序。

原因:西周建立了完备的政治制度;建立完善的司法体系是政治统治

的重要内容;西周实行严格的贵族等级制度,深刻影响了司法制度

重点探究二 律令儒家化

重法制到重礼教;以法家理论为基础到礼法结合;由轻罪重罚到恤刑慎行

秦王嬴政在统一全国以后,继续奉行依法治国的方略,首先表现为厉行法治,加强法律的统一适用,“法令由一统”。并进行了大量的“明法度,定律令”的工作。……其次以法推行政治与文化的专制集权;最后赏罚并用,重刑轻罪。

——摘编自张晋藩《中华法制文明的演进》

中国传统的法律体系从秦汉时开始形成。汉律特别强调皇权至上,法自君出……其法制的指导思想则为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础。坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系“礼刑一体”基本框架。 ——张岂之《中国历史十五讲》

《唐律疏议·名例》中说,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”。张晋藩先生指出:唐律在礼与法的结合方面已臻于成熟和定型,可以说一整套体现封建宗法等级思想与制度的礼基本上法律化了,以致“一准乎礼”成为对唐律的评价。《贞观政要》比较全面系统地记录了唐太宗的“恤刑”思想:“死者不可再生,用法务在宽简”“自今以后,大辟罪(死刑)皆令中书、门下四品以上及尚书九卿议之,如此,庶免冤滥”。从贞观元年到四年,被判死刑者,总计不过29人。

——摘编自杨一凡《儒家的法律与道德关系论对封建刑法的影响》

重点探究三 中国古代的教化

一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

敦孝第以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。

——康熙帝“圣谕十六条”

强调示范、树立榜样;设官教民;依靠族规乡约“化民成俗”;注重学风与世风的密切关系

三国·诸葛亮《诫子书》 夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊为明志,非宁静无以致远

唐·刘禹锡《刘禹锡集》 夫忠孝之于人,如食与衣,不可斯须离也,岂俟余勖哉

明·周怡 《勉谕儿辈》 “由俭入奢易,由奢入俭难。”饮食衣服,若思得之艰难,不敢轻易费用

明·庞尚鹏《庞氏家训》 士、农、工、商,各居一艺,士为贵,农次之,工商又次之

清·张英 《恒产琐言》 人家富贵两字,暂时之荣宠耳,所恃以长子孙者,毕竟是耕读两字

思考:依据史料并结合所学知识,指出春秋战国时期德治与法治之争的实质。

“三月,郑人铸刑书。叔向使饴子产,曰: 使吾有虞于子,今则已矣!昔先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也。犹不可禁御,是故闲之以义,纠之以政,行之以礼,守之以信,奉之以仁。……夏有乱政,而作《禹刑》。商有乱政,而作《汤刑》。周有乱政,而作《九刑》。三辟之兴,皆叔世也。今吾子相郑国,作封洫,立谤政,制参辟,铸刑书,将以靖民,不亦难乎?……民知争端矣,将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行。终子之世,郑其败乎……’(子产)复书曰:‘若吾子之言,侨不才,不能及子孙,吾以救世。既不承命,敢忘大惠?’”

——《左传·昭公六年》

早期的德治与法治之争,实质是奴隶主旧贵族和平民力量之争。

儒家与法家对人性认识上有根本差别,因此提出了不同统治方法;儒家与法家之间彼此竞争,甚至会有直接的冲突,但是又相互借鉴。

户籍制度

与

社会治理

阶段特征

户籍制度 基层组织 治理机制

战国 “为户籍相伍” 什伍互保连坐

秦朝 分类登记制度 乡里制度 什伍组织

互相监督

汉朝 编户齐民

两晋 西晋黄籍;东晋白籍、土断

隋朝 大索貌阅、输籍定样

唐朝 承隋制,三年一造 乡里制、 城内设坊,郊外设村 邻保制

宋朝 主户、客户分藉 乡里制 都保制、保甲制

元朝 诸色户计 村社制

明朝 职业定籍、赋役黄册 里甲制 十家牌法

清朝 永停编审 保甲制

重点探究一 中国古代户籍制度

户口漏于国版,夫家脱于联伍,辟役者之有之,弃捐者有之,浮食者有之,于是奸心竟生,伪端并作矣。小则盗窃,大则攻劫,严刑峻法不能救也。

——(汉)徐干《中论·民数篇》

据甲骨文记载,商王朝已开始实行人口登记制度,有“登人”或“登众”,即临时征集兵员的记载。春秋战国时期,各诸侯国为扩大兵源,增加赋役,稳定社会秩序,纷纷建立严格的户口登记制度以了解地方的户口和财政状况。秦朝户口登记更加严密,内容更加详尽,对不报、虚报和假报户口等行为严加惩罚,还做出了不许擅自迁徙、迁徙时必须审核并办理更籍手续等规定,户籍制度至此正式形成。汉承秦制,户籍管理又有发展。汉丞相萧何编制《九章律》,其中的“户律”规定了详细的户籍管理办法,实行编户齐民,历史上首次将户籍管理上升到法律规范。此后,秦汉户籍制度一直为以后历代王朝所沿用。

——摘编自江立华《我国古代户籍制度的演变历史和特点分析》

作用:人口普查与管理,征发赋役,扩充兵力,维护社会治安

趋势:制度日益周密,对百姓的控制日益严密

重点探究一 中国古代户籍制度

宋代“不抑兼并”,允许产权自由流动,“贫富无定势”,世家大族进一步削弱;另一方面,两税法使古代赋税制度由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展。基于此,宋代废良贱户籍制,根据居城或居乡,划为“坊廓户”与“乡村户”,这是中国历史上最早的城市居民户口。又根据居民有无不动产,划分“主户”与“客户”。 ——据吴钩《户口册上中国》

明初,战乱、灾荒和繁赋重役是促使明代流民问题日益严重的重要诱因。明代的自然灾害十分频繁,严重地破坏了生产力的发展,导致经济发展迟缓、国力下降。……流民集聚为乱……成为威胁国家统治的重要力量,造成巨大的社会动荡。洪武十四年(1381),明朝统治者推行户籍黄册制度。由客户真实详细填写人丁和田产状况,经里、县、府、布政司,自下而上层层造册,最后报送户部。因为册子以黄纸作为封面,所以被称为“黄册”。明朝统治者为了进一步加强对对户籍的管控,还在刑律中明确规定对户籍造假、瞒报行为的严厉处罚。凭借刑罚巨大的威慑力,户籍政策制度得以有效地推行。 ——摘编自戚阳阳《明代户籍法律制度与社会流动》

宋代:政府灵活调整户籍政策,提高佃农地位,有利于社会经济

发展,加强中央集权。

明代:自下而上,层层造册;以法律保证户籍制的推行

重点探究二 中国古代的基层自治

唐宋之际,乡村自治组织进一步发展,中央政府愈来愈多地借助他们来稳固统治。唐宋推行的科举考试制造了一个拥有特权却居于乡间的士绅阶层。宋代以后,在大举将地方神明纳入国家祀典的同时,随着识字率的激增和文化的相对普及,中央的秩序、教化逐步延伸到基层。吕大钧首创“吕氏乡约”,后由王守仁发扬光大;朱熹等理学家则开始将宗族制度庶民化,迨至明后期,里甲制度崩坏,就由乡约、保甲承担了村落治安职能。清代的里甲、保甲、乡地、宗族,包税人则承担催征赋税的职能,基层自治功能被明清时期勃兴的宗族等各种社会组织分担。

——蒋楠《历史视野下的中国乡村治理》等

特点:官方主导向官绅结合发展;士绅发挥较大作用;中央权力逐渐延伸到

乡村;儒家伦理不断渗入乡村治理;宗法色彩明显;基层自治分工明确。

原因:加强中央集权的需要;科举制度推行;文化教育的发展;儒学的发展;

宗族观念的影响;小农经济占主导地位

实施者 措施 侧重点

政府 (主体) ①建立仓储制度: 战国孟子、墨翟提倡国家备荒; 汉朝建立常平仓制度; 隋唐时期,政府重视官方储备和提倡民间积储(义仓) ②优抚弱势群体: 秦汉皇帝赐老人鸠杖; 唐朝开始专设机构(唐设养病坊、宋设福田院、元设众 济院、明清设养济院); 明优抚高年平民 重点在救灾,核心在保证粮食供应

社会 辅助 宗族救助 宋朝开始,宗族内部的救助活动逐渐兴起,如北宋范仲淹创设义田,赈济族人 主要提供日常生活救济

慈善组织 明清时期,慈善组织开始兴起,出现善堂、善会等机构

重点探究三 中国古代社会保障

据不完全统计,从秦汉至明清,各种灾害和歉机就有5079次。统治阶级为应付灾荒,设置了一些社会保障机构。民间也曾广泛流行着许多自发形成的地区性或行业性的互助团体,它们有的以同一村庄的邻里乡亲为依托,有的以同一姓氏家族为纽带,有的以亲朋好友为网络,有的以同业人员为单位,构成了一个社会互助救济的民间群体。当互助团体成员因年老、疾病、伤残、生育或遭受不可抗据的灾难时,能及时得到互助团体的救济。

——摘编自王国奇《中国古代社会保障思想与实践初探》

救济制度内容:社会救济与福利救助

实施救济主体:政府设置保障机构;成立民间互助团体

宋代中央负责救荒赈灾工作的有转运司、常平司和提刑司。在地方,地方长官都要负责赈济事宜。宋代的赈灾救灾包括检灾和赈灾两大步骤,只有通过民户诉灾、检放和抄礼之后才能进入赈济程序。宋代除了对退休官员和军队有完善的社会保障外,还建立了福田院、居养院、安济坊、漏泽园等慈善福利机构,儿童残疾人和普通老者也纷纷被纳入了社会保障体系。宋代还鼓励民间有力之家积极出资,赈济灾荒,对有功之民给予一定的奖励。此外,以范仲淹为首的士大夫们兴起的义庄也是社会保障的有益补充,这种以家族为单位的社会保障体系,分解了许多社会成员的生存风险。

——摘编自杜伟《两宋社会保障探析》

思考:依据史料并结合所学知识,概括指出宋代社会保障(社会救济)的特点。

源远流长的中华文化

阶段特征

时期 代表性文化现象

远古—夏商周 (起源) “多元一体”、中原华夏族为核心向四周辐射, 青铜文明 1、内涵:

重视以人为本

民本思想

崇尚天人合一、

道法自然

提倡爱国、追求

家国情怀

崇德尚贤,推崇

天下为公

崇尚自强不息,

厚德载物

主张和而不同

2、特点:

多样性、本土性

包容性、凝聚性

连续性

春秋战国 (奠基) 华夏认同观念形成, 儒家文化的思想核心形成、百家争鸣

秦汉时期 (形成) 秦始皇建立统一多民族国家,推崇法家 汉武帝独尊儒术,儒学成中华传统文化的主流

魏晋南北朝 儒、佛、道交汇融通;玄学

隋唐时期 佛学繁荣,儒学受到挑战后创新与发展

宋元时期 (繁荣) 程朱理学形成,丰富了中华文化的理论思维

明清时期 (转折) 王阳明心学; 明清之际出现提倡个性自由的思想,经世致用 康雍乾时期文字狱钳制思想、禁锢文化发展

近代以来 向西方学习、科学和民主、马克思主义

吸收 外传 价值

亚洲 欧洲

佛教传入 两汉之际、 魏晋南北朝、隋唐、宋明 汉字(前4世纪-3世纪) 朝鲜半岛、日本、越南 科学技术(8世纪后)四大发明 影响中国人的思维方式和行为方式;

维系民族团结的精神纽带;

战胜艰难险阻的强打精神动力;

调解人与自然关系的行为准则;

治国理政、安邦济世的思想资源

儒学:(3-5世纪) 东亚、东南亚 儒学:(16-18世纪)

西方自然科学知识 明末(利玛窦、徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智), 清初(汤若望、南怀瑾) 佛教(4世纪后) 朝鲜、日本

社会制度: 朝鲜,日本,越南

物质文化: (唐代)东亚、东南亚,(14世纪末)琉球 物质文化: (16-18世纪)

近代以来 向西方学习(科学技术、政治制度、科学和民主、马克思主义)

重点探究一 中国传统文化源远流长

中华文化的源远流长一方面是由于我国相对封闭孤立的地理区位,造成了外来同级别文化的冲击较少……同时中国长期相对于西方具有明显的人口优势,文化存在的群体较大,具有更强的冲抗冲击能力。另一方面是由于我国文明具有强大的兼容力,在和外界民族文化交往中,可以汲取其优秀部分为己所用……

——摘编自于春华《浅论中华文化传承的特征》

地理区位(相对封闭)、人口优势(文化群体)、文化优势(兼容并包)、经济优势(农耕经济)、政治优势(中央集权)、民族关系(民族交流交融)、教育体制(书院等教育机构)

重点探究二 中国古代文化传承的载体

976年,潭州太守朱洞建立岳麓书院。南宋张拭主教期间,在其所著的《岳麓书院记》中强调,岳麓书院的教育宗旨是“成就人材,以传道而济斯民也”。书院经常举办讲会,主讲教师欢迎别人质疑问难,师生相互切磋交流,外地士子也可来听。1167年,朱熹来访,与张拭论学,举行了历史上有名的“朱张会讲”,这是中国古代文化史上的一件盛事。1194年,朱熹重整岳麓书院,颁行《朱子书院教条》。1607年,王守仁来岳麓讲学。乾隆时期山长(校长)王文清制定学规18条,其中10条讲如何做人,8条讲如何做学问,压轴的一条即为“疑误定要力争”。书院景色优美,处处体现着于山水自然之间体悟“斯文”之道的智慧。

——宋明昌《“八大书院”是传统文化的名片》

教育机构,承载读书人的人文理想与社会责任

学校制度,辅助承担国家的教育责任

书院藏书,保存了大量的文化遗产

重点探究二 中国古代文化传承的载体

早在两千多年前,周朝就有相当于今天国家图书馆的机构——盟府。后来,秦始皇焚书坑儒,取缔私人藏书。汉代朝廷设的图书馆称“秘阁”“秘府”,设专职官员管理。唐代,像魏征这样的大臣都出任过“图书馆长”之类的职务,专门负责搜集收买天下之书,并组织人抄写备份;民间私人图书馆也开始出现。宋代,太宗建立崇文院,专做藏书之地,后来又另设书库,称“秘书阁”。明清之际,印刷术的发展使得国家藏书得到空前发展。除官方图书馆外,民间图书馆也广泛存在。汉代藏书主要分为六艺略、诗赋略、兵书略、术数略、方技略六大类内容。从唐代开始,正式确定了经、史、子、集的名称和顺序。中国古代图书馆馆无论公藏私藏,均是重在收藏,处于名副其实的“藏书楼”阶段。

——摘编自谢灼华《中国图书和图书馆史》

古代历代政府重视图书收藏;古代图书馆由官方和民间两种形式;重在对图书的收藏。

重点探究三 中国传统文化的价值

儒家文化是中国传统文化的重要组成部分,从政治思想到伦理思想,乃至人生哲学,无不体现着一种积极的入世精神。中国古代士人都是在以儒家思想为主的传统下成长起来的“修身、齐家、治国、平天下”的入世思想是大多数古代士人共同的人生目标,而“兼济天下”与“独善其身”互补的人生价值取向则是他们共同的心态,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”就成为深受儒家思想熏陶的古代士人的人生哲学。

——摘编自刘恒山《儒家入世精神及现代的价值》

中国传统文化对全球化本质内容究竟有哪些蕴含,我认为,主要有以下四个观念和原则:第一,“天下为公”,世界“大同”。第二,“以和为贵”,“亲仁善邻”,“协和万邦”。第三,实行“开户牗”、互学习、兼收并蓄,“携手共进”。第四,反对侵略战争,维护祖国统一。

——摘编自李慎民《中国传统文化与全球化》

中华民族发展的的内在思想源泉和精神动力;维护团结统一的政治局面;

丰富世界文明的内涵,促进文明的多元发展;辐射其它国家的文化,推

动文明交流互鉴;助力世界难题的解决,提供中国智慧和中国方案

商业的沟通从来就是文化的交流与交融。传统的中国出口商品,传递着东方的风物人情和社会景象。它们走进西方的日常生活,融入了欧洲的饮食、服饰文化。外销商品的定购与生产,使西方的宗教故事、神话传说传入中国民间,而且造就了一批掌握西方绘画技艺的大师。西方的医学、商业文化也都不同程度为中国同行所接受。……纵观古代中西文化交流的历史,尽管中国文化曾对西方文化产生了较大的影响,但中国在吸收西方文化上却是浅尝辄止。从文化交流的角度来看,中国文化对西方文化吸收基本上处于文化的表层。 ——摘编自吴建雍《清前期中西贸易中的文化交流与融合》等

思考:依据史料并结合所学知识,概括明清时期中西文化交流的特点,分析这一时期中西文化交流对中国产生怎样的影响?

谢谢

同课章节目录