专题二 秦汉统一多民族封建国家的建议与巩固 课件(共22张PPT)-2024年高考历史一轮复习(统编版)

文档属性

| 名称 | 专题二 秦汉统一多民族封建国家的建议与巩固 课件(共22张PPT)-2024年高考历史一轮复习(统编版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-07 15:34:02 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

专题二 秦汉

统一多民族封建

国家的建立与巩固

秦统一多民族封建国家的建立

西汉的强盛与东汉的兴衰

1

2

秦汉时期:

公元前221年——公元前207年

公元前202年——公元9年

公元25年——公元220年

统一多民族国家的形成时期

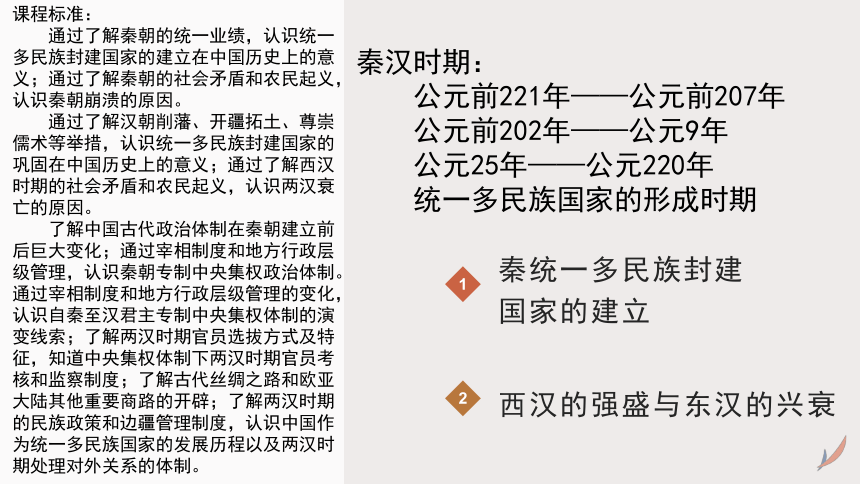

课程标准:

通过了解秦朝的统一业绩,认识统一多民族封建国家的建立在中国历史上的意义;通过了解秦朝的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。

通过了解汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的巩固在中国历史上的意义;通过了解西汉时期的社会矛盾和农民起义,认识两汉衰亡的原因。

了解中国古代政治体制在秦朝建立前后巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理,认识秦朝专制中央集权政治体制。通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦至汉君主专制中央集权体制的演变线索;了解两汉时期官员选拔方式及特征,知道中央集权体制下两汉时期官员考核和监察制度;了解古代丝绸之路和欧亚大陆其他重要商路的开辟;了解两汉时期的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程以及两汉时期处理对外关系的体制。

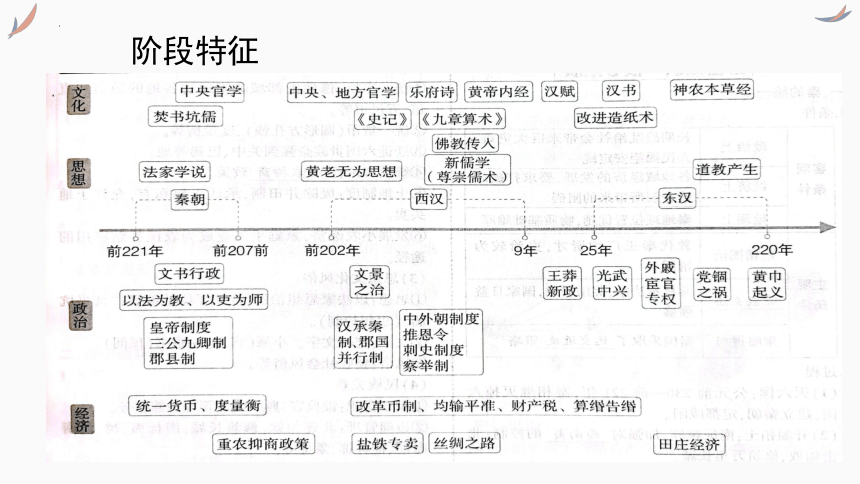

阶段特征

秦统一多民族

封建国家的建立

必备知识

一、秦的统一

1、统一的条件

2、统一的过程:灭六国、开疆拓土(南征越族、北击匈奴)

3、巩固统一

政治:皇帝制、三公九卿制、郡县制乡里制度与什伍组织、文书行政、

秦律、以吏为师、上计考核、御史大夫监察、赋役制度、分类户籍

经济:统一车轨、货币、度量衡,发展小农经济,重农抑商,

思想文化:法家治国,焚书坑儒

民族关系:设立官职、边疆管理(北逐匈奴、南抚夷越)

2、秦的暴政

(1)表现:秦始皇大兴土木、文化专制、秦二世严刑峻法

(2)结果:陈胜吴广起义、刘邦攻占咸阳

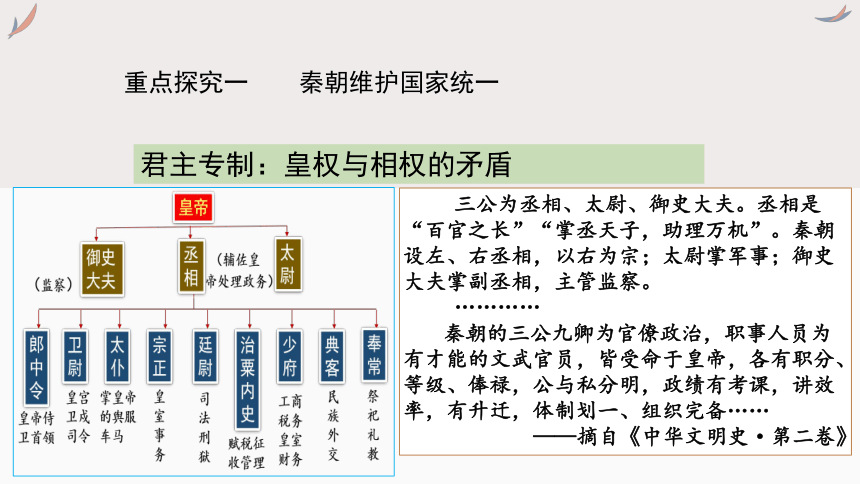

重点探究一 秦朝维护国家统一

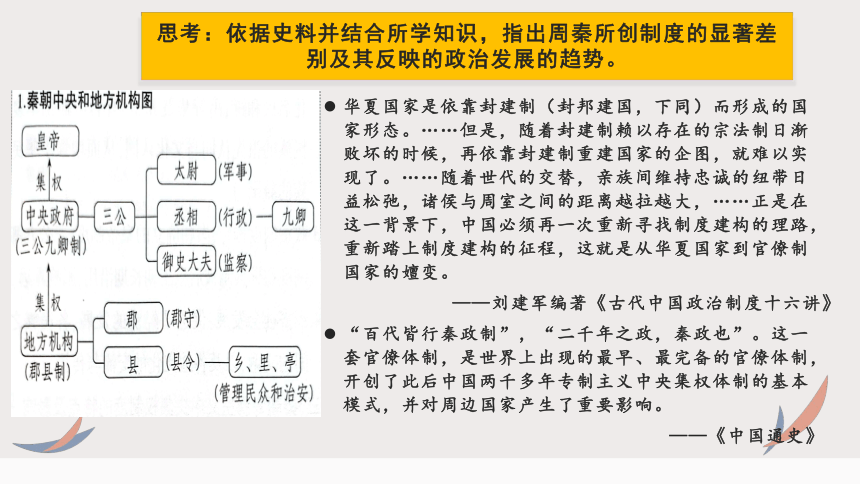

三公为丞相、太尉、御史大夫。丞相是“百官之长”“掌丞天子,助理万机”。秦朝设左、右丞相,以右为宗;太尉掌军事;御史大夫掌副丞相,主管监察。

…………

秦朝的三公九卿为官僚政治,职事人员为有才能的文武官员,皆受命于皇帝,各有职分、等级、俸禄,公与私分明,政绩有考课,讲效率,有升迁,体制划一、组织完备……

——摘自《中华文明史·第二卷》

君主专制:皇权与相权的矛盾

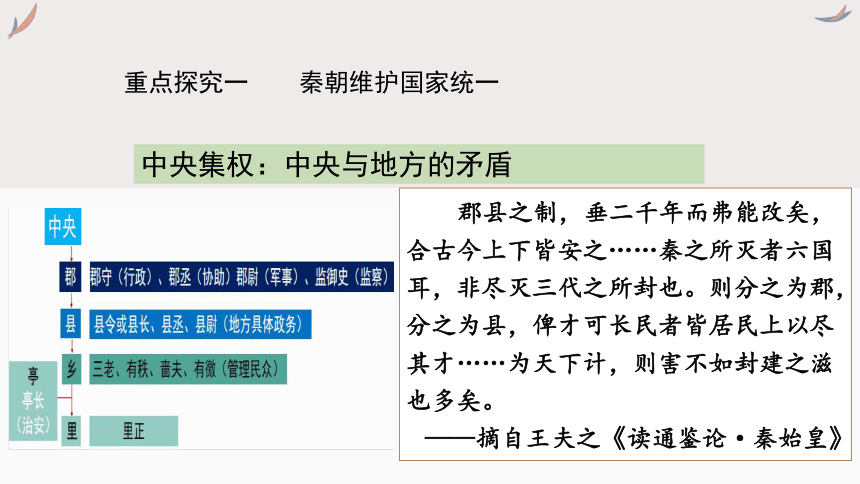

重点探究一 秦朝维护国家统一

郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之……秦之所灭者六国耳,非尽灭三代之所封也。则分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上以尽其才……为天下计,则害不如封建之滋也多矣。

——摘自王夫之《读通鉴论·秦始皇》

中央集权:中央与地方的矛盾

华夏国家是依靠封建制(封邦建国,下同)而形成的国家形态。……但是,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏的时候,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。……随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大,……正是在这一背景下,中国必须再一次重新寻找制度建构的理路,重新踏上制度建构的征程,这就是从华夏国家到官僚制国家的嬗变。

——刘建军编著《古代中国政治制度十六讲》

“百代皆行秦政制”,“二千年之政,秦政也”。这一套官僚体制,是世界上出现的最早、最完备的官僚体制,开创了此后中国两千多年专制主义中央集权体制的基本模式,并对周边国家产生了重要影响。

——《中国通史》

思考:依据史料并结合所学知识,指出周秦所创制度的显著差别及其反映的政治发展的趋势。

重点探究一 秦之得失

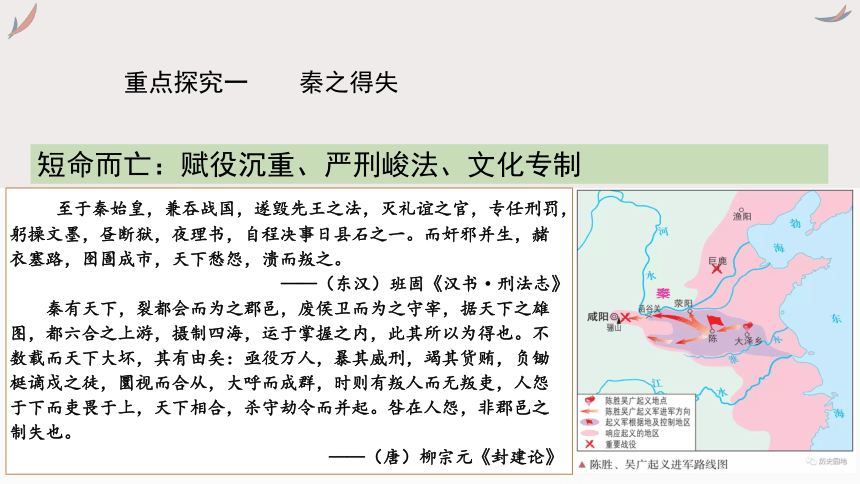

至于秦始皇,兼吞战国,遂毁先王之法,灭礼谊之官,专任刑罚,躬操文墨,昼断狱,夜理书,自程决事日县石之一。而奸邪并生,赭衣塞路,囹圄成市,天下愁怨,溃而叛之。

——(东汉)班固《汉书·刑法志》

秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也。不数载而天下大坏,其有由矣:亟役万人,暴其威刑,竭其货贿,负锄梃谪戍之徒,圜视而合从,大呼而成群,时则有叛人而无叛吏,人怨于下而吏畏于上,天下相合,杀守劫令而并起。咎在人怨,非郡邑之制失也。

——(唐)柳宗元《封建论》

短命而亡:赋役沉重、严刑峻法、文化专制

重点探究一 秦朝维护国家统一

这是一件惊天动地的伟大事业,在中国历史上具有重大意义。在此之前,无论名义上如何,中国实际上是分裂的,所谓“诸夏”或“中国 ”只是一个笼统概念,并无确切的范围和实际的组织。直到秦统一,“中国”二字才有具体的表现,它代表着一个具有明确政治制度的庞大帝国和明确地理区域的广大国土和民众。

这个划时代的变革,不但结束了列国的局部战争,废除了列国间重重的关隘和限制,而且更重要的是“大一统”的观念从此深入人心,促使中国人产生融合智慧、发展共同文化的伟大思想┄┄甚至在疆域方面,亦因统一事业的完成而有了进一步的扩展┄┄奠定了此后两千年中国版图的基础。

———邹纪万《秦汉史》

奠定国家疆域、民族国家认同、政治制度构建、社会经济发展

两汉统一多民族

封建国家的巩固

必备知识

一、汉朝的兴衰历程

1、西汉建立

2、“文景之治”:黄老学说、休养生息,经济恢复、社会稳定

3、汉武盛世:对内励精图治、对外促进西域与中原的联系

4、王莽政权:公元9年,公元23年

5、“光武中兴”:加强皇权、整顿吏治,清查户口,重视儒学

6、东汉的衰落:社会危机、黄巾起义

政治制度 民族关系 经济 思想文化 对外交往

1、中朝制度: 尚书令、尚书台 2、地方治理: 汉初郡国并行、 汉武帝郡县两级、 东汉晚期州郡县, 任酷吏打击不法, 编户齐民、什伍组织 3、官员选拔与管理: 察举制、上计 4、监察制度: 中央设御史大夫 地方设州刺史 5、法律与教化: 《九章律》 《二年律令》 1、中央 设鸿胪寺 2、边疆管理: 北方匈奴、 河西四郡、 西域都护府、 东北乌桓 3、边疆开发: 屯戍政策 1、农业: 耕作方式 水利灌溉 农业技术体系 东汉庄园 2、手工业: 丝织业提花机 水排鼓风冶铁 3、商业: 契约、重农抑商 4、交通: 陆上丝绸之路、 海上丝绸之路 6、经济政策 货币官铸、 盐铁官营、 均输平准、 7、赋役制度 田租、人头税、 财产税、徭役 1、思想: 黄老学说 独尊儒术 2、宗教 佛教传入、 道教兴起 3、文字 隶书 4、文化 史学、文学 5、教育 中央太学、 地方郡国学 6、科技 医学、数学、 造纸术 1、陆上丝绸之路

2、海上丝绸之路:

东线

倭奴国

南线

3、草原丝绸之路

4、西南丝绸之路

重点探究二 汉代“大一统”局面的形成

上(孝文帝)曰:“苟各有主者,而君所主者何事也?”

平谢曰:“主臣!陛下不知其驽下,使待罪宰相。宰相者,上佐天子理阴阳,顺四时,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。”

——(西汉)司马迁《史记·陈丞相世家》

中朝制度:削弱相权,加强皇权

重点探究二 汉代“大一统”局面的形成

“汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典,而郡县之制,无改于秦。”

——《隋书·地理志》

元朔二年,“春正月,诏曰:'梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。'于是藩国始分,而子弟毕侯矣。” ——《汉书·武帝纪》

推恩令:解决王国问题,加强中央集权

重点探究二 汉代“大一统”局面的形成

汉武帝时,通过行政干预和经济剥夺来削弱高赀、富商大贾的势力,使抑商政策达到极端:实行盐铁酒专卖,迫使大商户退出商业活动的主要阵地,起到了压制商人的目的。……改币制,也在于打击“不佐国家之急”的商人;均输、平准的实行更是以官办贩运货物排除私商,并由政府垄断物价,而征收财产税及算缗、告缗几乎使全国所有富商大贾陷于破产。

——摘编自王惠茗《论秦汉时期的抑商政策与商人社会地位的变化》

经济建立国有专营制度:货币官铸、盐铁官营、均输平准、重农抑商

重点探究二 汉代“大一统”局面的形成

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——(东汉)班固《汉

书·董仲舒传》

思想统一:罢黜百家、表彰六经

重点探究三 东汉的衰亡

汉兴以来,相与同为编户齐民,而以财力相君长者,世无数焉。而清洁之士,徒自苦于茨棘之间,无所益损于风俗也。豪人之室,连栋数百,膏田满野;奴婢千群,徒附万计;船车贾贩,周于四方;废居积贮,满于诸城。琦赂、宝货,巨室不能容;马牛羊豕,山谷不能受。妖童美妾,填乎绮室;倡讴妓乐,列乎深堂。宾客待见而不敢去,车骑交错而不敢进。三牲之肉,臭而不可食;清醇之酎,败而不可饮。睇盼则人从其目之所视;喜怒则人随其心之所虑。此皆公侯之广乐,君长之厚实也。

———(南朝宋)范晔《后汉书·仲长统列传》

豪强地主:土地兼并,庄园经济

重点探究三 东汉的衰亡

质帝少而聪慧,知(梁)冀骄横,尝朝群臣,目冀曰:‘此跋扈将军也。’冀闻,深恶之,遂令左右进鸩加煮饼,帝即日崩。复立桓帝,而枉害李固及前太尉杜乔,海内嗟惧┄┄

——(南朝宋)范晔《后汉书·梁冀传》

桓、灵之间,主荒政缪,国命委于阉寺,士子羞与为伍,故匹夫抗愤,处士横议,遂乃激扬名声,互相题拂,品核公卿,裁量执政,刚直之风,于斯行矣。

——(南朝宋)范晔《后汉书·党锢列传序》

腐败政治:外戚专权、宦官祸乱、清议与党锢之祸

重点探究四 丝绸之路与文化交流

丝绸之路是一条古代连接欧、亚、非三大洲的商贸之路,它沟通了旧大陆上兴起的诸种文明。在丝绸之路正式开通之后,东西方之间的交流更趋频繁。在丝路沿线相继兴起古代诸帝国,通过不断的扩张、征服,推动了古代世界从分散逐渐走向整合的全球化进程的到来。在丝绸之路多元文明的发展中,在东方与西方、中国与外国、陆地与海洋、人类与自然等领域,互动几乎无处不在。

——摘编自王永平

《全球视野下的古代丝绸之路》

原因:军事外交推动、商业诉求

影响:打通东西方通道,促进商品流通,推动科技文化交流

只有到董仲舒完成儒学改造,使儒学从思想领域走向政治领域以后,儒学才更加具备自上而下的向全国广泛传播的条件与可能。也就是说,从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,最终都成为儒学“教化之地”。而正是在儒学传播过程中,“大一统”的民族观才渐渐深入人心,成为各族人民共同信奉的政治理念。

——摘编自李克建《西汉儒学改造对中华传统民族观的影响》

思考:两汉统一多民族国家的巩固对中国历史发展的意义。

谢谢

专题二 秦汉

统一多民族封建

国家的建立与巩固

秦统一多民族封建国家的建立

西汉的强盛与东汉的兴衰

1

2

秦汉时期:

公元前221年——公元前207年

公元前202年——公元9年

公元25年——公元220年

统一多民族国家的形成时期

课程标准:

通过了解秦朝的统一业绩,认识统一多民族封建国家的建立在中国历史上的意义;通过了解秦朝的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。

通过了解汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的巩固在中国历史上的意义;通过了解西汉时期的社会矛盾和农民起义,认识两汉衰亡的原因。

了解中国古代政治体制在秦朝建立前后巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理,认识秦朝专制中央集权政治体制。通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦至汉君主专制中央集权体制的演变线索;了解两汉时期官员选拔方式及特征,知道中央集权体制下两汉时期官员考核和监察制度;了解古代丝绸之路和欧亚大陆其他重要商路的开辟;了解两汉时期的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程以及两汉时期处理对外关系的体制。

阶段特征

秦统一多民族

封建国家的建立

必备知识

一、秦的统一

1、统一的条件

2、统一的过程:灭六国、开疆拓土(南征越族、北击匈奴)

3、巩固统一

政治:皇帝制、三公九卿制、郡县制乡里制度与什伍组织、文书行政、

秦律、以吏为师、上计考核、御史大夫监察、赋役制度、分类户籍

经济:统一车轨、货币、度量衡,发展小农经济,重农抑商,

思想文化:法家治国,焚书坑儒

民族关系:设立官职、边疆管理(北逐匈奴、南抚夷越)

2、秦的暴政

(1)表现:秦始皇大兴土木、文化专制、秦二世严刑峻法

(2)结果:陈胜吴广起义、刘邦攻占咸阳

重点探究一 秦朝维护国家统一

三公为丞相、太尉、御史大夫。丞相是“百官之长”“掌丞天子,助理万机”。秦朝设左、右丞相,以右为宗;太尉掌军事;御史大夫掌副丞相,主管监察。

…………

秦朝的三公九卿为官僚政治,职事人员为有才能的文武官员,皆受命于皇帝,各有职分、等级、俸禄,公与私分明,政绩有考课,讲效率,有升迁,体制划一、组织完备……

——摘自《中华文明史·第二卷》

君主专制:皇权与相权的矛盾

重点探究一 秦朝维护国家统一

郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之……秦之所灭者六国耳,非尽灭三代之所封也。则分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上以尽其才……为天下计,则害不如封建之滋也多矣。

——摘自王夫之《读通鉴论·秦始皇》

中央集权:中央与地方的矛盾

华夏国家是依靠封建制(封邦建国,下同)而形成的国家形态。……但是,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏的时候,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。……随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大,……正是在这一背景下,中国必须再一次重新寻找制度建构的理路,重新踏上制度建构的征程,这就是从华夏国家到官僚制国家的嬗变。

——刘建军编著《古代中国政治制度十六讲》

“百代皆行秦政制”,“二千年之政,秦政也”。这一套官僚体制,是世界上出现的最早、最完备的官僚体制,开创了此后中国两千多年专制主义中央集权体制的基本模式,并对周边国家产生了重要影响。

——《中国通史》

思考:依据史料并结合所学知识,指出周秦所创制度的显著差别及其反映的政治发展的趋势。

重点探究一 秦之得失

至于秦始皇,兼吞战国,遂毁先王之法,灭礼谊之官,专任刑罚,躬操文墨,昼断狱,夜理书,自程决事日县石之一。而奸邪并生,赭衣塞路,囹圄成市,天下愁怨,溃而叛之。

——(东汉)班固《汉书·刑法志》

秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也。不数载而天下大坏,其有由矣:亟役万人,暴其威刑,竭其货贿,负锄梃谪戍之徒,圜视而合从,大呼而成群,时则有叛人而无叛吏,人怨于下而吏畏于上,天下相合,杀守劫令而并起。咎在人怨,非郡邑之制失也。

——(唐)柳宗元《封建论》

短命而亡:赋役沉重、严刑峻法、文化专制

重点探究一 秦朝维护国家统一

这是一件惊天动地的伟大事业,在中国历史上具有重大意义。在此之前,无论名义上如何,中国实际上是分裂的,所谓“诸夏”或“中国 ”只是一个笼统概念,并无确切的范围和实际的组织。直到秦统一,“中国”二字才有具体的表现,它代表着一个具有明确政治制度的庞大帝国和明确地理区域的广大国土和民众。

这个划时代的变革,不但结束了列国的局部战争,废除了列国间重重的关隘和限制,而且更重要的是“大一统”的观念从此深入人心,促使中国人产生融合智慧、发展共同文化的伟大思想┄┄甚至在疆域方面,亦因统一事业的完成而有了进一步的扩展┄┄奠定了此后两千年中国版图的基础。

———邹纪万《秦汉史》

奠定国家疆域、民族国家认同、政治制度构建、社会经济发展

两汉统一多民族

封建国家的巩固

必备知识

一、汉朝的兴衰历程

1、西汉建立

2、“文景之治”:黄老学说、休养生息,经济恢复、社会稳定

3、汉武盛世:对内励精图治、对外促进西域与中原的联系

4、王莽政权:公元9年,公元23年

5、“光武中兴”:加强皇权、整顿吏治,清查户口,重视儒学

6、东汉的衰落:社会危机、黄巾起义

政治制度 民族关系 经济 思想文化 对外交往

1、中朝制度: 尚书令、尚书台 2、地方治理: 汉初郡国并行、 汉武帝郡县两级、 东汉晚期州郡县, 任酷吏打击不法, 编户齐民、什伍组织 3、官员选拔与管理: 察举制、上计 4、监察制度: 中央设御史大夫 地方设州刺史 5、法律与教化: 《九章律》 《二年律令》 1、中央 设鸿胪寺 2、边疆管理: 北方匈奴、 河西四郡、 西域都护府、 东北乌桓 3、边疆开发: 屯戍政策 1、农业: 耕作方式 水利灌溉 农业技术体系 东汉庄园 2、手工业: 丝织业提花机 水排鼓风冶铁 3、商业: 契约、重农抑商 4、交通: 陆上丝绸之路、 海上丝绸之路 6、经济政策 货币官铸、 盐铁官营、 均输平准、 7、赋役制度 田租、人头税、 财产税、徭役 1、思想: 黄老学说 独尊儒术 2、宗教 佛教传入、 道教兴起 3、文字 隶书 4、文化 史学、文学 5、教育 中央太学、 地方郡国学 6、科技 医学、数学、 造纸术 1、陆上丝绸之路

2、海上丝绸之路:

东线

倭奴国

南线

3、草原丝绸之路

4、西南丝绸之路

重点探究二 汉代“大一统”局面的形成

上(孝文帝)曰:“苟各有主者,而君所主者何事也?”

平谢曰:“主臣!陛下不知其驽下,使待罪宰相。宰相者,上佐天子理阴阳,顺四时,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。”

——(西汉)司马迁《史记·陈丞相世家》

中朝制度:削弱相权,加强皇权

重点探究二 汉代“大一统”局面的形成

“汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典,而郡县之制,无改于秦。”

——《隋书·地理志》

元朔二年,“春正月,诏曰:'梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。'于是藩国始分,而子弟毕侯矣。” ——《汉书·武帝纪》

推恩令:解决王国问题,加强中央集权

重点探究二 汉代“大一统”局面的形成

汉武帝时,通过行政干预和经济剥夺来削弱高赀、富商大贾的势力,使抑商政策达到极端:实行盐铁酒专卖,迫使大商户退出商业活动的主要阵地,起到了压制商人的目的。……改币制,也在于打击“不佐国家之急”的商人;均输、平准的实行更是以官办贩运货物排除私商,并由政府垄断物价,而征收财产税及算缗、告缗几乎使全国所有富商大贾陷于破产。

——摘编自王惠茗《论秦汉时期的抑商政策与商人社会地位的变化》

经济建立国有专营制度:货币官铸、盐铁官营、均输平准、重农抑商

重点探究二 汉代“大一统”局面的形成

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——(东汉)班固《汉

书·董仲舒传》

思想统一:罢黜百家、表彰六经

重点探究三 东汉的衰亡

汉兴以来,相与同为编户齐民,而以财力相君长者,世无数焉。而清洁之士,徒自苦于茨棘之间,无所益损于风俗也。豪人之室,连栋数百,膏田满野;奴婢千群,徒附万计;船车贾贩,周于四方;废居积贮,满于诸城。琦赂、宝货,巨室不能容;马牛羊豕,山谷不能受。妖童美妾,填乎绮室;倡讴妓乐,列乎深堂。宾客待见而不敢去,车骑交错而不敢进。三牲之肉,臭而不可食;清醇之酎,败而不可饮。睇盼则人从其目之所视;喜怒则人随其心之所虑。此皆公侯之广乐,君长之厚实也。

———(南朝宋)范晔《后汉书·仲长统列传》

豪强地主:土地兼并,庄园经济

重点探究三 东汉的衰亡

质帝少而聪慧,知(梁)冀骄横,尝朝群臣,目冀曰:‘此跋扈将军也。’冀闻,深恶之,遂令左右进鸩加煮饼,帝即日崩。复立桓帝,而枉害李固及前太尉杜乔,海内嗟惧┄┄

——(南朝宋)范晔《后汉书·梁冀传》

桓、灵之间,主荒政缪,国命委于阉寺,士子羞与为伍,故匹夫抗愤,处士横议,遂乃激扬名声,互相题拂,品核公卿,裁量执政,刚直之风,于斯行矣。

——(南朝宋)范晔《后汉书·党锢列传序》

腐败政治:外戚专权、宦官祸乱、清议与党锢之祸

重点探究四 丝绸之路与文化交流

丝绸之路是一条古代连接欧、亚、非三大洲的商贸之路,它沟通了旧大陆上兴起的诸种文明。在丝绸之路正式开通之后,东西方之间的交流更趋频繁。在丝路沿线相继兴起古代诸帝国,通过不断的扩张、征服,推动了古代世界从分散逐渐走向整合的全球化进程的到来。在丝绸之路多元文明的发展中,在东方与西方、中国与外国、陆地与海洋、人类与自然等领域,互动几乎无处不在。

——摘编自王永平

《全球视野下的古代丝绸之路》

原因:军事外交推动、商业诉求

影响:打通东西方通道,促进商品流通,推动科技文化交流

只有到董仲舒完成儒学改造,使儒学从思想领域走向政治领域以后,儒学才更加具备自上而下的向全国广泛传播的条件与可能。也就是说,从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,最终都成为儒学“教化之地”。而正是在儒学传播过程中,“大一统”的民族观才渐渐深入人心,成为各族人民共同信奉的政治理念。

——摘编自李克建《西汉儒学改造对中华传统民族观的影响》

思考:两汉统一多民族国家的巩固对中国历史发展的意义。

谢谢

同课章节目录