专题三 魏晋至隋唐统一多民族国家的发展 课件(共26张PPT)-2024年高考历史一轮复习(统编版)

文档属性

| 名称 | 专题三 魏晋至隋唐统一多民族国家的发展 课件(共26张PPT)-2024年高考历史一轮复习(统编版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-07 15:37:01 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

专题三 魏晋至隋唐

时期统一多民族

封建国家的发展

三国两晋南北朝的政权更迭、文化发展与民族交融

隋唐盛世政治制度的变化与创新

1

2

魏晋至隋唐时期:

公元220年——公元589年

公元581年——公元618年

公元618年——公元907年

统一多民族国家的进一步发展时期

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就;通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的制度变化与创新、民族交融和区域开发的新成就;认识隋唐时期的经济发展和思想文化领域的新成就。

了解三国两晋南北朝时期的官员选拔方式和特征,知道该时期的官员考核和监察制度;了解三国两晋南北朝时期的民族政策;通过了解三国两晋南北朝时期的人口迁徙,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同;了解隋唐时期的官员选拔方式和特征,知道该时期的官员考核和监察制度;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识魏晋至隋唐时期君主专制中央集权政治体制演变的线索;了解隋唐时期民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一民族国家的发展历程,以及隋唐时期处理对外关系的体制。了解隋唐时期赋税制度的演变;了解隋唐时期的商贸活动与贸易通道;通过了解商品所体现的特色文化,理解贸易活动的文化交流中所扮演的重要角色。

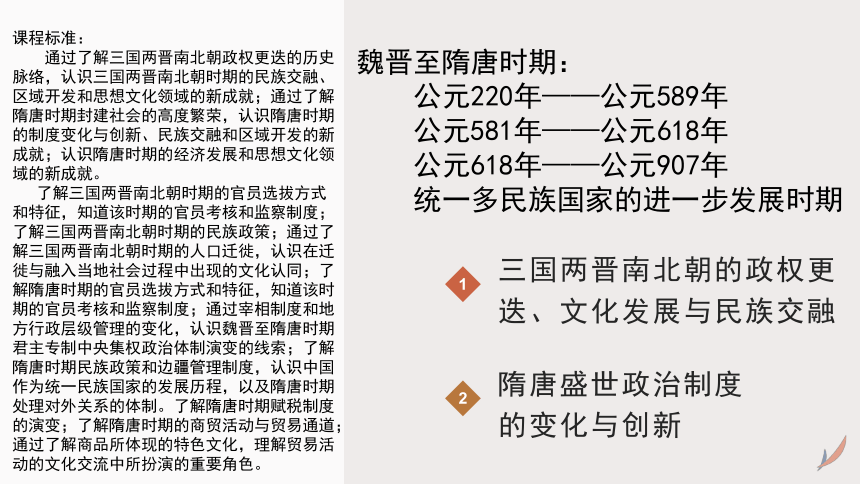

阶段特征

三国两晋南北朝的政权更迭、文化发展与民族交融

必备知识

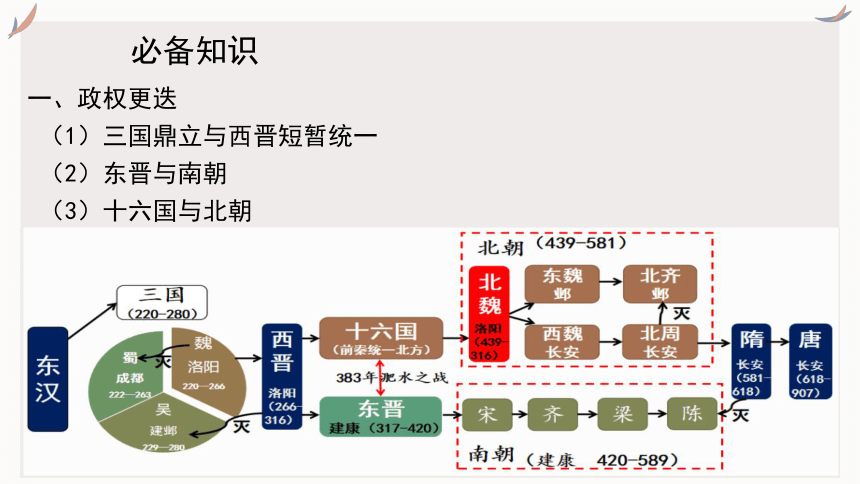

一、政权更迭

(1)三国鼎立与西晋短暂统一

(2)东晋与南朝

(3)十六国与北朝

必备知识

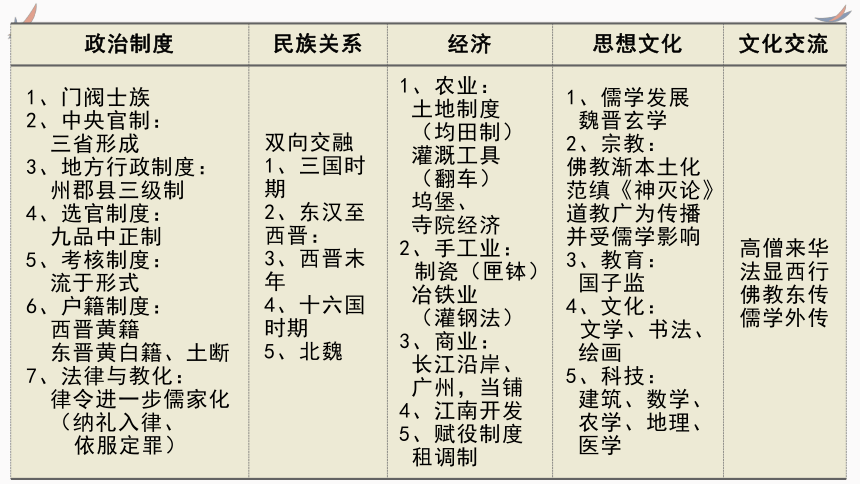

政治制度 民族关系 经济 思想文化 文化交流

1、门阀士族 2、中央官制: 三省形成 3、地方行政制度: 州郡县三级制 4、选官制度: 九品中正制 5、考核制度: 流于形式 6、户籍制度: 西晋黄籍 东晋黄白籍、土断 7、法律与教化: 律令进一步儒家化 (纳礼入律、 依服定罪) 双向交融 1、三国时期 2、东汉至西晋: 3、西晋末年 4、十六国时期 5、北魏 1、农业: 土地制度 (均田制) 灌溉工具 (翻车) 坞堡、 寺院经济 2、手工业: 制瓷(匣钵) 冶铁业 (灌钢法) 3、商业: 长江沿岸、 广州,当铺 4、江南开发 5、赋役制度 租调制 1、儒学发展 魏晋玄学 2、宗教: 佛教渐本土化 范缜《神灭论》 道教广为传播并受儒学影响 3、教育: 国子监 4、文化: 文学、书法、 绘画 5、科技: 建筑、数学、 农学、地理、 医学

高僧来华

法显西行

佛教东传儒学外传

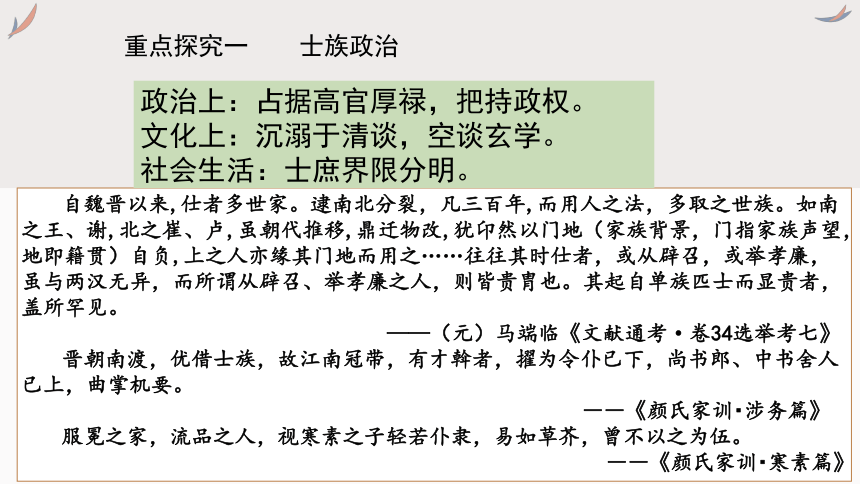

重点探究一 士族政治

自魏晋以来,仕者多世家。逮南北分裂,凡三百年,而用人之法,多取之世族。如南之王、谢,北之崔、卢,虽朝代推移,鼎迁物改,犹卬然以门地(家族背景,门指家族声望,地即籍贯)自负,上之人亦缘其门地而用之……往往其时仕者,或从辟召,或举孝廉,虽与两汉无异,而所谓从辟召、举孝廉之人,则皆贵胄也。其起自单族匹士而显贵者,盖所罕见。

——(元)马端临《文献通考·卷34选举考七》

晋朝南渡,优借士族,故江南冠带,有才斡者,擢为令仆已下,尚书郎、中书舍人已上,曲掌机要。

――《颜氏家训 涉务篇》

服冕之家,流品之人,视寒素之子轻若仆隶,易如草芥,曾不以之为伍。

――《颜氏家训 寒素篇》

政治上:占据高官厚禄,把持政权。

文化上:沉溺于清谈,空谈玄学。

社会生活:士庶界限分明。

重点探究二 北魏孝文帝改革

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代┄┄诸族遂大受汉族之同化┄┄国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书·本国史上卷》和1928年《初中本国史》

统一国家的分裂常常伴随着民族的迁徙与交融,民族的交融又为统一国家的重建和经济的繁荣准备了条件。

措施:整顿吏治:俸禄制、

土地制度:均田制、

基层治理:三长制、

迁都洛阳,移风易俗:

改籍贯、易服装、

改汉姓、说汉化、

建门阀、通婚姻

影响:适应了民族交往交流交融的历史趋势,缓解了民族矛盾,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

重点探究三 认识魏晋南北朝时期的民族交融

南北朝时期的民族交融,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的交融并不只是单向的,而是双向甚至是多向的。随着少数民族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正式由于文化交融的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——摘编自阴法鲁、许树安、刘玉才主编《中国古代文化史》

特点:民族交融具有双向性;

影响:为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础

重点探究四 江南地区的开发

江南江南之为国盛矣……自义熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳(负担额外的劳役),役宽务简,氓庶(民众)繁息,至余粮栖亩(存积于田亩),户不夜扄(jiong,户耳,上门闩),盖东西之极盛也。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(ren,庄稼成熟),则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,良畴(良田)亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠(hu)、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之力,充仞(充满)八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——(南朝梁)沈约《宋书》

南方自然条件优越;南方社会相对安定;北民南迁;

广大劳动人民的辛勤劳作;南方统治者重视,赋税相对较轻

重点探究五 寺院经济与反佛斗争

时帝(梁武帝)大弘释典,将以易俗,故祖琛尤言其事,条以为:“都下佛寺五百余所,穷极宏丽。僧尼十余万,资产丰沃。所在郡县,不可胜言。道人(南朝对僧人的称谓)又有白徒,尼则皆畜养女,皆不贯人籍,天下户口几亡其半。而僧尼多非法……请精加检括,若无道行,四十以下,皆使还俗附农。罢白徒养女,听蓄奴婢……如此,则法兴俗盛,国富人殷。不然,恐方来处处成寺,家家剃落,尺土一人,非复国有。”

——(唐)李延寿传《南史·循吏列传·郭祖琛传》

"神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。

——(南朝梁)范缜《神灭论》

佛教广泛传播,佛教寺院垦殖土地,兼渉商利,形成经济实体。

反佛灭佛:范缜;北魏太武帝、北周武帝

魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口有“八百七十余万口”。西晋时,在全国设21个州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万,占人口输出区总数1/2左右。其中,由秦、雍地区流出人口,占原地人口总额的1/3;从并州签到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。┄┄十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也为社会的久远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱、赵世瑜、李少兵《乾坤众生》

思考:依据史料并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期人口迁徙的主要特点,并分析其对隋唐繁荣的影响。

重点探究六 儒、佛、道的思想交融

东汉末年至两晋,儒学信仰日渐失效。据《汉书》载:“一经说至百余万言,大师众至千余人,盖利禄之路然也。”同时,五经博士解释经文,谶纬附会,各家弟子只能严守家法。而且,身处乱世,人的生命犹如草芥,所谓“民富则安乡重家,敬上而从教;贫则危乡轻家,相聚而犯上”。随着东汉王朝的分崩离析,一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说,魏晋玄学兴起。其仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础,即“名教出于自然”。

——摘编自胡绍军《魏晋玄学研究三十年》等

儒学的繁琐化、神秘化、封闭化;社会动荡不安;佛教和道教兴起的冲击

隋唐盛世与

制度创新

必备知识

一、朝代更迭

1、隋朝兴亡

隋朝的建立与统一

隋朝的建设:广设仓库、兴建洛阳、开通大运河

隋朝的灭亡

2、唐朝

唐朝的建立

唐朝的繁荣:贞观之治、武周政治、开元盛世

唐朝的转折与灭亡:安史之乱、黄巢起义

3、五代十国:南北分裂、后周世宗改革

政治制度 民族关系 经济 思想文化 对外交往

1、中央官制: 三省六部制 2、地方治理: 隋至唐初州县二级制, 唐中期道州县三级制, 唐中期节度使藩镇割据 基层乡里坊村、邻保制 3、户籍制度: 隋朝大索貌阅输籍定样 唐承隋制三年一造 4、赋役制度: 隋租调役; 唐租庸调制、两税法 5、官员选拔与管理: 科举制,吏部考核 6、监察制度: 中央设御史台, 地方设道、御史巡回 7、法律与教化: 《唐律疏议》 《大唐开元礼》 1、中央: 尚书省礼部与鸿胪寺 2、边疆治理: (1)隋朝: 推行郡县制, 册封冼夫人, 到达琉球 (2)唐朝: 羁縻政策 北方突厥 北方回鹘 西北西域 西南吐蕃 西南南诏 东北靺鞨 1、农业: 曲辕犁、 筒车 2、手工业: 支钉 3、商业: 开元通宝, 信贷(柜坊、 飞钱、质库) 契约 城市(坊市) 交通(隋大 运河,驿 道,陆海 丝绸之路) 4、经济重心 开始南移 1、思想: 三教合归儒 三教并行 儒学复兴 2、宗教 佛教本土化 道教尊崇 3、文化 文学、书法 绘画、乐舞 4、教育 学塾、村学、 蒙学 5、科技 医学、建筑 雕版印刷术 火药、天文 6、中外交流: 玄奘、鉴真 空海 1、与西域商路畅通:裴矩 2、与大食接触:怛罗斯之战、造纸术西传 3、海路交流活跃:赤土国、日本、西亚商人

重点探究一 中央官制的制度创新

唐中宗不经中书省和门下省而径自封拜官职,因心怯,故他装置诏敕的封袋,不敢照常式封发,而改用斜封,所书“敕”字也不敢用朱笔,而改用墨笔,当时称为“斜封墨敕”。

——钱穆《中国历代政治得失》

凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;步骤精密……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

三省六部制:以皇权为核心,相权三分、职权分明,集体宰相、节制皇权

重点探究二 唐代地方行政与基层治理

高熲又以人间课输,虽有定分,年常征纳,除注恒多,长史肆情,文帐出没,復无定簿,难以推校,乃为输籍定样,请徧下诸州。每年正月五日,县令寻人,各随便近。五党三党,共为一团,一样定户上下。帝从之。自是奸无所容以。

——(唐)魏征等撰《隋书·食货志》

住户以百户为里、五里为乡,四家为邻,五家为保。每里置正一人掌按比户口,课植农桑,检查非违,催驱赋役。在邑居者为坊,别置正一人,掌坊门管钥,督察奸非,并免其课役。在田野者为村,别置正一人,┄┄掌同坊正。

——《通典》卷三《食货三·乡党》

州县二级制到道州县三级制、邻保制度;藩镇割据

重点探究三 魏晋至隋唐选官制度的变化

(汉代)四科取士:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法定……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。

——摘编自《汉官仪》

魏氏……立九品之制.粗且为一时选用之本耳。其始造也,乡邑清议,不拘爵位,褒贬所加,足为劝励,犹有乡论余风。中间渐染,遂计资定品,使天下观望,唯以居位为贵。

——选自(唐)房玄龄等《晋书·卫瓘传》

自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。

——钱穆《国史新论》

科举制:设立科目、统一考试、公平竞争、择优录取

重点探究四 唐朝统一多民族国家的发展

炎黄时代志有宋瑜时期黄河中游的一炎黄两大部落不断碰撞融合,夏商周三族的民族迁徙,原定居三代更替,以疆域的形式巩固了农耕经济的共同地域。春秋战国时期,中原大地及其周边各不断的凝聚、兼并扩张,融合华夏族秦汉王朝拓展疆域的过程中实行的移民实边和匈奴、乌桓敌枪的民族一千,使多民族大一统国家形成南北朝至隋唐时期民族迁徙和大杂居,带来了血缘上的融合,推动了早期中华民族的形成。去高凯军用中华民族整理。

唐朝在总结秦汉边地设置郡县得失的基础上,首创羁縻府州制度。唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命其首领为都督或刺史,让其继续统辖,但必须由中央任命。羁縻府州赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使管理权,如安西、北庭都护府管辖西域各羁縻府州。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。

——摘编自韦庆远《中国政治制度》

羁縻府州:设立管理机构、因俗而治、文化交流

重点探究五 唐朝赋税制度的变化

赋役之制……课户每丁岁入租粟二石;调则随乡土所产绫、娟、絁各二丈,布加五分之一。输绫、娟、絁者,兼调绵三两;输布者麻三斤……凡丁,岁役二旬。若不役,则收其佣,每日三尺。……凡丁户皆有优复蠲免之制(诸皇宗籍属宗正者及诸亲,五品已上父祖、兄弟、子孙、及诸色杂有职掌人。)……悉免课役。

——《旧唐书·食货志上》

由于土地兼并并逐步发展,失去土地而逃亡的农民很多。农民逃亡,政府往往责成邻保代纳租庸调,结果迫使更多的农民逃亡,租庸调制的维持已经十分困难。……公元780年,唐朝推行两税法,两税法的主要原则是只要在当地有资产、土地,就算当地人,上籍征税。同时不再按照丁、中(以年龄分为黄、小、中、丁、老五类)的原则征调租庸,而是按贫富等级征财产税及土地税,将贵族也纳入征税范围。

——摘编自黄永年《唐史十二讲》

征税标准:人丁为主转向以资产、土地为宗

纳税对象:贵族官僚享有免缴特权到缴税

重点探究六 经济重心开始南移

唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会,由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者有很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州的商业》

特点:人口增加、商品丰富、商业繁荣、夜市出现,成为国际性都会。

原因:隋大运河的开通;唐朝江南地区经济发展;唐政府的政策

重点探究七 儒学复兴

唐代实行三教并重政策,主要从政治需要出发。统治者利用儒家君臣父子之义来巩固统治,也要用佛道来安定社会,缓和矛盾。

——马克垚主编《世界文明史》

夫所谓先王之教者,何也?博爱之谓仁,行而宜之之谓义。由是而之焉之谓道。足乎己无待于外之谓德。其文:《诗》、《书》、《易》、《春秋》;其法:礼、乐、刑、政;其民:士、农、工、贾;其位:君臣、父子、师友、宾主、昆弟、夫妇;……曰:斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公 以是传之孔子,孔子以是传之孟軻,軻之死不得其传焉。……使其道有愈而粗传。

——(唐)韩愈《原道》

韩愈道统说:儒家的道以仁义为具体内容

重点探究八 魏晋至隋唐时期的中外文化交流

隋唐是中华对外交流的高潮时期,这一时期的对外交流在深度和广度上远远超过了前代。经由魏晋南北朝民族大交融与文化的碰撞,中华文明展现出丰富多彩的雄姿。隋唐统一以后,汇聚南北内外多种文化,融合创新。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华的典章制度、思想文学、生活方式和观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础,以汉字为表征形成了东亚文化圈。该文化圈又因汉字所承载的中华文明,也被称为“中华文明圈”。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

“中华文化圈”形成的原因:民族交融与文化交流;统治阶层开放包容的政策;隋唐时期的制度创新与思想传承;隋唐统一局面的形成;中华文化长期以来居世界领先地位

下页图是《哈佛中国史·世界性的帝国:唐朝》的思维导图。该书作者认为,以775年“安史之乱”为标志的历史断裂不仅对王朝命运而言,而且对中国历史发展轨迹来说,亦是至关重要的转折点,安史之乱是真正的唐朝乃至整个中华帝国历史的分界线。

——摘编自陆威仪《哈佛中国

史·世界性的帝国:唐朝》

思考:根据史料并结合史实,对安史之乱是“唐朝乃至整个中华帝国历史的分界点”的观点加以阐释。

谢谢

专题三 魏晋至隋唐

时期统一多民族

封建国家的发展

三国两晋南北朝的政权更迭、文化发展与民族交融

隋唐盛世政治制度的变化与创新

1

2

魏晋至隋唐时期:

公元220年——公元589年

公元581年——公元618年

公元618年——公元907年

统一多民族国家的进一步发展时期

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就;通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的制度变化与创新、民族交融和区域开发的新成就;认识隋唐时期的经济发展和思想文化领域的新成就。

了解三国两晋南北朝时期的官员选拔方式和特征,知道该时期的官员考核和监察制度;了解三国两晋南北朝时期的民族政策;通过了解三国两晋南北朝时期的人口迁徙,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同;了解隋唐时期的官员选拔方式和特征,知道该时期的官员考核和监察制度;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识魏晋至隋唐时期君主专制中央集权政治体制演变的线索;了解隋唐时期民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一民族国家的发展历程,以及隋唐时期处理对外关系的体制。了解隋唐时期赋税制度的演变;了解隋唐时期的商贸活动与贸易通道;通过了解商品所体现的特色文化,理解贸易活动的文化交流中所扮演的重要角色。

阶段特征

三国两晋南北朝的政权更迭、文化发展与民族交融

必备知识

一、政权更迭

(1)三国鼎立与西晋短暂统一

(2)东晋与南朝

(3)十六国与北朝

必备知识

政治制度 民族关系 经济 思想文化 文化交流

1、门阀士族 2、中央官制: 三省形成 3、地方行政制度: 州郡县三级制 4、选官制度: 九品中正制 5、考核制度: 流于形式 6、户籍制度: 西晋黄籍 东晋黄白籍、土断 7、法律与教化: 律令进一步儒家化 (纳礼入律、 依服定罪) 双向交融 1、三国时期 2、东汉至西晋: 3、西晋末年 4、十六国时期 5、北魏 1、农业: 土地制度 (均田制) 灌溉工具 (翻车) 坞堡、 寺院经济 2、手工业: 制瓷(匣钵) 冶铁业 (灌钢法) 3、商业: 长江沿岸、 广州,当铺 4、江南开发 5、赋役制度 租调制 1、儒学发展 魏晋玄学 2、宗教: 佛教渐本土化 范缜《神灭论》 道教广为传播并受儒学影响 3、教育: 国子监 4、文化: 文学、书法、 绘画 5、科技: 建筑、数学、 农学、地理、 医学

高僧来华

法显西行

佛教东传儒学外传

重点探究一 士族政治

自魏晋以来,仕者多世家。逮南北分裂,凡三百年,而用人之法,多取之世族。如南之王、谢,北之崔、卢,虽朝代推移,鼎迁物改,犹卬然以门地(家族背景,门指家族声望,地即籍贯)自负,上之人亦缘其门地而用之……往往其时仕者,或从辟召,或举孝廉,虽与两汉无异,而所谓从辟召、举孝廉之人,则皆贵胄也。其起自单族匹士而显贵者,盖所罕见。

——(元)马端临《文献通考·卷34选举考七》

晋朝南渡,优借士族,故江南冠带,有才斡者,擢为令仆已下,尚书郎、中书舍人已上,曲掌机要。

――《颜氏家训 涉务篇》

服冕之家,流品之人,视寒素之子轻若仆隶,易如草芥,曾不以之为伍。

――《颜氏家训 寒素篇》

政治上:占据高官厚禄,把持政权。

文化上:沉溺于清谈,空谈玄学。

社会生活:士庶界限分明。

重点探究二 北魏孝文帝改革

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代┄┄诸族遂大受汉族之同化┄┄国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书·本国史上卷》和1928年《初中本国史》

统一国家的分裂常常伴随着民族的迁徙与交融,民族的交融又为统一国家的重建和经济的繁荣准备了条件。

措施:整顿吏治:俸禄制、

土地制度:均田制、

基层治理:三长制、

迁都洛阳,移风易俗:

改籍贯、易服装、

改汉姓、说汉化、

建门阀、通婚姻

影响:适应了民族交往交流交融的历史趋势,缓解了民族矛盾,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

重点探究三 认识魏晋南北朝时期的民族交融

南北朝时期的民族交融,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的交融并不只是单向的,而是双向甚至是多向的。随着少数民族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正式由于文化交融的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——摘编自阴法鲁、许树安、刘玉才主编《中国古代文化史》

特点:民族交融具有双向性;

影响:为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础

重点探究四 江南地区的开发

江南江南之为国盛矣……自义熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳(负担额外的劳役),役宽务简,氓庶(民众)繁息,至余粮栖亩(存积于田亩),户不夜扄(jiong,户耳,上门闩),盖东西之极盛也。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(ren,庄稼成熟),则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,良畴(良田)亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠(hu)、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之力,充仞(充满)八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——(南朝梁)沈约《宋书》

南方自然条件优越;南方社会相对安定;北民南迁;

广大劳动人民的辛勤劳作;南方统治者重视,赋税相对较轻

重点探究五 寺院经济与反佛斗争

时帝(梁武帝)大弘释典,将以易俗,故祖琛尤言其事,条以为:“都下佛寺五百余所,穷极宏丽。僧尼十余万,资产丰沃。所在郡县,不可胜言。道人(南朝对僧人的称谓)又有白徒,尼则皆畜养女,皆不贯人籍,天下户口几亡其半。而僧尼多非法……请精加检括,若无道行,四十以下,皆使还俗附农。罢白徒养女,听蓄奴婢……如此,则法兴俗盛,国富人殷。不然,恐方来处处成寺,家家剃落,尺土一人,非复国有。”

——(唐)李延寿传《南史·循吏列传·郭祖琛传》

"神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。

——(南朝梁)范缜《神灭论》

佛教广泛传播,佛教寺院垦殖土地,兼渉商利,形成经济实体。

反佛灭佛:范缜;北魏太武帝、北周武帝

魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口有“八百七十余万口”。西晋时,在全国设21个州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万,占人口输出区总数1/2左右。其中,由秦、雍地区流出人口,占原地人口总额的1/3;从并州签到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。┄┄十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也为社会的久远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱、赵世瑜、李少兵《乾坤众生》

思考:依据史料并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期人口迁徙的主要特点,并分析其对隋唐繁荣的影响。

重点探究六 儒、佛、道的思想交融

东汉末年至两晋,儒学信仰日渐失效。据《汉书》载:“一经说至百余万言,大师众至千余人,盖利禄之路然也。”同时,五经博士解释经文,谶纬附会,各家弟子只能严守家法。而且,身处乱世,人的生命犹如草芥,所谓“民富则安乡重家,敬上而从教;贫则危乡轻家,相聚而犯上”。随着东汉王朝的分崩离析,一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说,魏晋玄学兴起。其仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础,即“名教出于自然”。

——摘编自胡绍军《魏晋玄学研究三十年》等

儒学的繁琐化、神秘化、封闭化;社会动荡不安;佛教和道教兴起的冲击

隋唐盛世与

制度创新

必备知识

一、朝代更迭

1、隋朝兴亡

隋朝的建立与统一

隋朝的建设:广设仓库、兴建洛阳、开通大运河

隋朝的灭亡

2、唐朝

唐朝的建立

唐朝的繁荣:贞观之治、武周政治、开元盛世

唐朝的转折与灭亡:安史之乱、黄巢起义

3、五代十国:南北分裂、后周世宗改革

政治制度 民族关系 经济 思想文化 对外交往

1、中央官制: 三省六部制 2、地方治理: 隋至唐初州县二级制, 唐中期道州县三级制, 唐中期节度使藩镇割据 基层乡里坊村、邻保制 3、户籍制度: 隋朝大索貌阅输籍定样 唐承隋制三年一造 4、赋役制度: 隋租调役; 唐租庸调制、两税法 5、官员选拔与管理: 科举制,吏部考核 6、监察制度: 中央设御史台, 地方设道、御史巡回 7、法律与教化: 《唐律疏议》 《大唐开元礼》 1、中央: 尚书省礼部与鸿胪寺 2、边疆治理: (1)隋朝: 推行郡县制, 册封冼夫人, 到达琉球 (2)唐朝: 羁縻政策 北方突厥 北方回鹘 西北西域 西南吐蕃 西南南诏 东北靺鞨 1、农业: 曲辕犁、 筒车 2、手工业: 支钉 3、商业: 开元通宝, 信贷(柜坊、 飞钱、质库) 契约 城市(坊市) 交通(隋大 运河,驿 道,陆海 丝绸之路) 4、经济重心 开始南移 1、思想: 三教合归儒 三教并行 儒学复兴 2、宗教 佛教本土化 道教尊崇 3、文化 文学、书法 绘画、乐舞 4、教育 学塾、村学、 蒙学 5、科技 医学、建筑 雕版印刷术 火药、天文 6、中外交流: 玄奘、鉴真 空海 1、与西域商路畅通:裴矩 2、与大食接触:怛罗斯之战、造纸术西传 3、海路交流活跃:赤土国、日本、西亚商人

重点探究一 中央官制的制度创新

唐中宗不经中书省和门下省而径自封拜官职,因心怯,故他装置诏敕的封袋,不敢照常式封发,而改用斜封,所书“敕”字也不敢用朱笔,而改用墨笔,当时称为“斜封墨敕”。

——钱穆《中国历代政治得失》

凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;步骤精密……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

三省六部制:以皇权为核心,相权三分、职权分明,集体宰相、节制皇权

重点探究二 唐代地方行政与基层治理

高熲又以人间课输,虽有定分,年常征纳,除注恒多,长史肆情,文帐出没,復无定簿,难以推校,乃为输籍定样,请徧下诸州。每年正月五日,县令寻人,各随便近。五党三党,共为一团,一样定户上下。帝从之。自是奸无所容以。

——(唐)魏征等撰《隋书·食货志》

住户以百户为里、五里为乡,四家为邻,五家为保。每里置正一人掌按比户口,课植农桑,检查非违,催驱赋役。在邑居者为坊,别置正一人,掌坊门管钥,督察奸非,并免其课役。在田野者为村,别置正一人,┄┄掌同坊正。

——《通典》卷三《食货三·乡党》

州县二级制到道州县三级制、邻保制度;藩镇割据

重点探究三 魏晋至隋唐选官制度的变化

(汉代)四科取士:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法定……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。

——摘编自《汉官仪》

魏氏……立九品之制.粗且为一时选用之本耳。其始造也,乡邑清议,不拘爵位,褒贬所加,足为劝励,犹有乡论余风。中间渐染,遂计资定品,使天下观望,唯以居位为贵。

——选自(唐)房玄龄等《晋书·卫瓘传》

自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。

——钱穆《国史新论》

科举制:设立科目、统一考试、公平竞争、择优录取

重点探究四 唐朝统一多民族国家的发展

炎黄时代志有宋瑜时期黄河中游的一炎黄两大部落不断碰撞融合,夏商周三族的民族迁徙,原定居三代更替,以疆域的形式巩固了农耕经济的共同地域。春秋战国时期,中原大地及其周边各不断的凝聚、兼并扩张,融合华夏族秦汉王朝拓展疆域的过程中实行的移民实边和匈奴、乌桓敌枪的民族一千,使多民族大一统国家形成南北朝至隋唐时期民族迁徙和大杂居,带来了血缘上的融合,推动了早期中华民族的形成。去高凯军用中华民族整理。

唐朝在总结秦汉边地设置郡县得失的基础上,首创羁縻府州制度。唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命其首领为都督或刺史,让其继续统辖,但必须由中央任命。羁縻府州赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使管理权,如安西、北庭都护府管辖西域各羁縻府州。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。

——摘编自韦庆远《中国政治制度》

羁縻府州:设立管理机构、因俗而治、文化交流

重点探究五 唐朝赋税制度的变化

赋役之制……课户每丁岁入租粟二石;调则随乡土所产绫、娟、絁各二丈,布加五分之一。输绫、娟、絁者,兼调绵三两;输布者麻三斤……凡丁,岁役二旬。若不役,则收其佣,每日三尺。……凡丁户皆有优复蠲免之制(诸皇宗籍属宗正者及诸亲,五品已上父祖、兄弟、子孙、及诸色杂有职掌人。)……悉免课役。

——《旧唐书·食货志上》

由于土地兼并并逐步发展,失去土地而逃亡的农民很多。农民逃亡,政府往往责成邻保代纳租庸调,结果迫使更多的农民逃亡,租庸调制的维持已经十分困难。……公元780年,唐朝推行两税法,两税法的主要原则是只要在当地有资产、土地,就算当地人,上籍征税。同时不再按照丁、中(以年龄分为黄、小、中、丁、老五类)的原则征调租庸,而是按贫富等级征财产税及土地税,将贵族也纳入征税范围。

——摘编自黄永年《唐史十二讲》

征税标准:人丁为主转向以资产、土地为宗

纳税对象:贵族官僚享有免缴特权到缴税

重点探究六 经济重心开始南移

唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会,由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者有很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州的商业》

特点:人口增加、商品丰富、商业繁荣、夜市出现,成为国际性都会。

原因:隋大运河的开通;唐朝江南地区经济发展;唐政府的政策

重点探究七 儒学复兴

唐代实行三教并重政策,主要从政治需要出发。统治者利用儒家君臣父子之义来巩固统治,也要用佛道来安定社会,缓和矛盾。

——马克垚主编《世界文明史》

夫所谓先王之教者,何也?博爱之谓仁,行而宜之之谓义。由是而之焉之谓道。足乎己无待于外之谓德。其文:《诗》、《书》、《易》、《春秋》;其法:礼、乐、刑、政;其民:士、农、工、贾;其位:君臣、父子、师友、宾主、昆弟、夫妇;……曰:斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公 以是传之孔子,孔子以是传之孟軻,軻之死不得其传焉。……使其道有愈而粗传。

——(唐)韩愈《原道》

韩愈道统说:儒家的道以仁义为具体内容

重点探究八 魏晋至隋唐时期的中外文化交流

隋唐是中华对外交流的高潮时期,这一时期的对外交流在深度和广度上远远超过了前代。经由魏晋南北朝民族大交融与文化的碰撞,中华文明展现出丰富多彩的雄姿。隋唐统一以后,汇聚南北内外多种文化,融合创新。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华的典章制度、思想文学、生活方式和观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础,以汉字为表征形成了东亚文化圈。该文化圈又因汉字所承载的中华文明,也被称为“中华文明圈”。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

“中华文化圈”形成的原因:民族交融与文化交流;统治阶层开放包容的政策;隋唐时期的制度创新与思想传承;隋唐统一局面的形成;中华文化长期以来居世界领先地位

下页图是《哈佛中国史·世界性的帝国:唐朝》的思维导图。该书作者认为,以775年“安史之乱”为标志的历史断裂不仅对王朝命运而言,而且对中国历史发展轨迹来说,亦是至关重要的转折点,安史之乱是真正的唐朝乃至整个中华帝国历史的分界线。

——摘编自陆威仪《哈佛中国

史·世界性的帝国:唐朝》

思考:根据史料并结合史实,对安史之乱是“唐朝乃至整个中华帝国历史的分界点”的观点加以阐释。

谢谢

同课章节目录