专题四 辽宋夏金元时期 课件(共20张PPT)-2024年高考历史一轮复习(统编版)

文档属性

| 名称 | 专题四 辽宋夏金元时期 课件(共20张PPT)-2024年高考历史一轮复习(统编版) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

专题四 辽宋夏金元

时期统一多民族封建

国家的继续发展

辽宋夏金多民族政权并立

元朝的统一

1

2

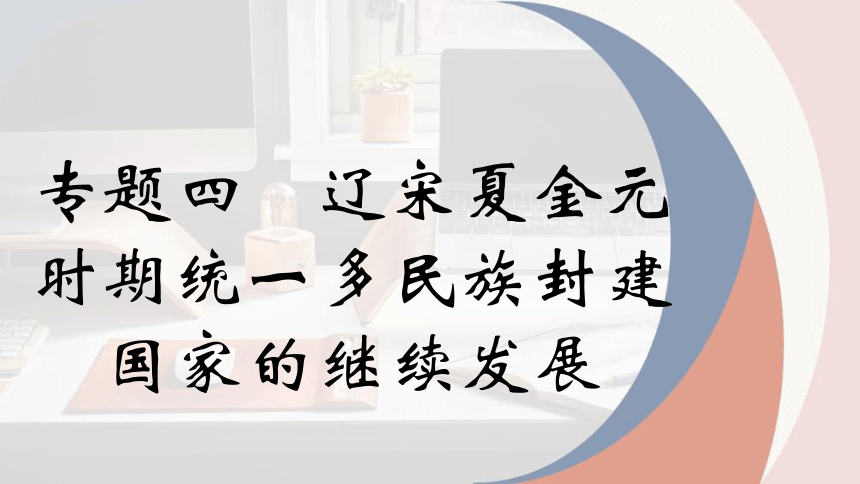

辽宋夏金元时期:

公元220年——公元589年

公元581年——公元618年

公元618年——公元907年

统一多民族国家的进一步发展时期

课程标准:

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治方面的新变化;通过了解辽宋夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识辽宋夏金元在经济、文化与社会等方面的新变化,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识两宋及辽夏金元时期君主专制中央集权政治体制的演变线索;了解辽宋夏金元时期官员选拔方式和特征,知道该时期的官员考核和监察制度;了解辽宋夏金元时期的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程以及辽宋夏金元时期处理对外关系的体制。了解辽宋夏金元时期的商贸活动与贸易通道;知道辽宋夏金元时期货币、契约等的发展;通过了解辽宋夏金元时期著名战争,理解战争对人类文化的破坏,认识战争在客观上为不同文化的碰撞提供了契机。

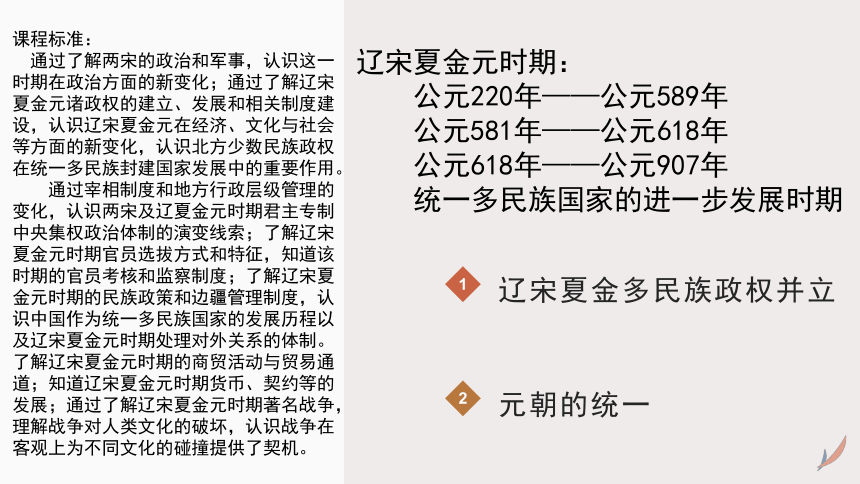

阶段特征

辽宋夏金元的统治

及

民族交融的进一步加强

必备知识

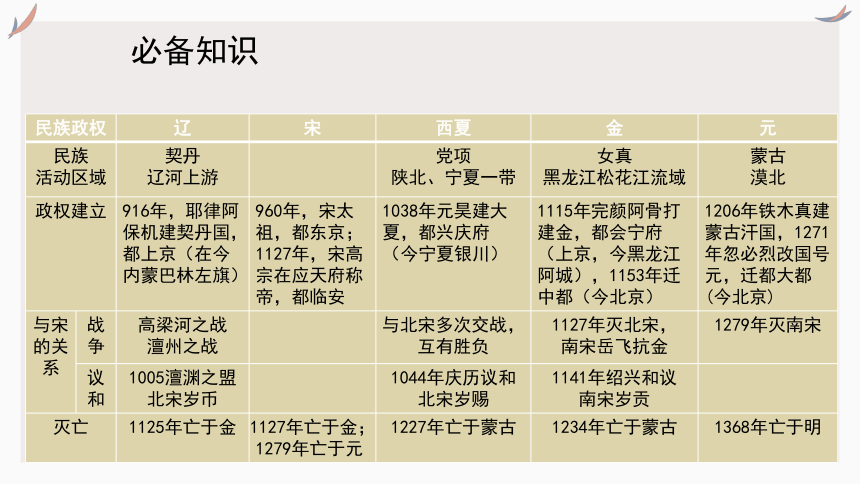

民族政权 辽 宋 西夏 金 元

民族 活动区域 契丹 辽河上游 党项 陕北、宁夏一带 女真 黑龙江松花江流域 蒙古

漠北

政权建立 916年,耶律阿保机建契丹国,都上京(在今内蒙巴林左旗) 960年,宋太祖,都东京; 1127年,宋高宗在应天府称帝,都临安 1038年元昊建大夏,都兴庆府(今宁夏银川) 1115年完颜阿骨打建金,都会宁府(上京,今黑龙江阿城),1153年迁中都(今北京) 1206年铁木真建蒙古汗国,1271年忽必烈改国号元,迁都大都(今北京)

与宋的关系 战争 高梁河之战 澶州之战 与北宋多次交战,互有胜负 1127年灭北宋, 南宋岳飞抗金 1279年灭南宋

1005澶渊之盟 北宋岁币 1044年庆历议和 北宋岁赐 1141年绍兴和议 南宋岁贡

议和

灭亡 1125年亡于金 1127年亡于金; 1279年亡于元 1227年亡于蒙古 1234年亡于蒙古 1368年亡于明

必备知识

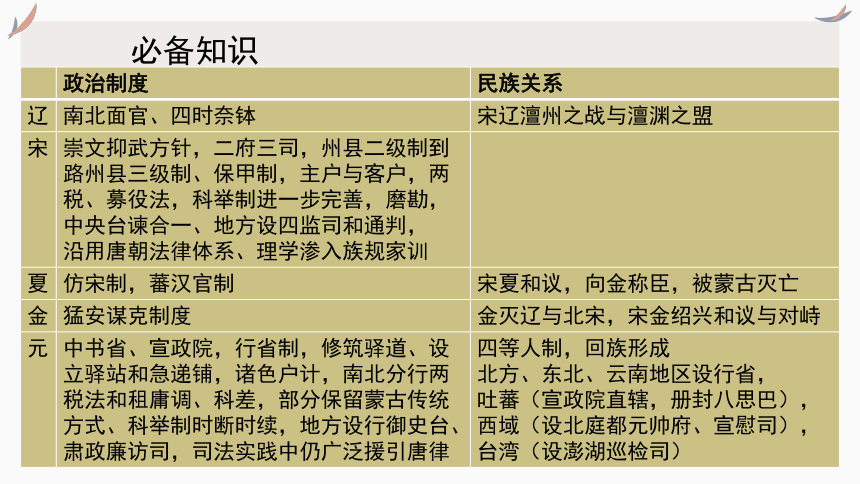

政治制度 民族关系

辽 南北面官、四时奈钵 宋辽澶州之战与澶渊之盟

宋 崇文抑武方针,二府三司,州县二级制到路州县三级制、保甲制,主户与客户,两税、募役法,科举制进一步完善,磨勘,中央台谏合一、地方设四监司和通判, 沿用唐朝法律体系、理学渗入族规家训

夏 仿宋制,蕃汉官制 宋夏和议,向金称臣,被蒙古灭亡

金 猛安谋克制度 金灭辽与北宋,宋金绍兴和议与对峙

元 中书省、宣政院,行省制,修筑驿道、设立驿站和急递铺,诸色户计,南北分行两税法和租庸调、科差,部分保留蒙古传统方式、科举制时断时续,地方设行御史台、肃政廉访司,司法实践中仍广泛援引唐律 四等人制,回族形成

北方、东北、云南地区设行省,

吐蕃(宣政院直辖,册封八思巴),

西域(设北庭都元帅府、宣慰司),

台湾(设澎湖巡检司)

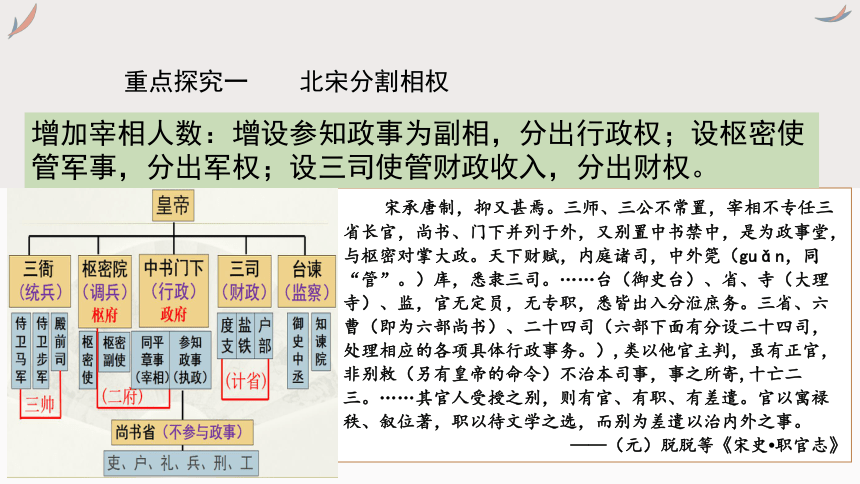

重点探究一 北宋分割相权

宋承唐制,抑又甚焉。三师、三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书、门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。天下财赋,内庭诸司,中外筦(guǎn,同“管”。)库,悉隶三司。……台(御史台)、省、寺(大理寺)、监,官无定员,无专职,悉皆出入分涖庶务。三省、六曹(即为六部尚书)、二十四司(六部下面有分设二十四司,处理相应的各项具体行政事务。),类以他官主判,虽有正官,非别敕(另有皇帝的命令)不治本司事,事之所寄,十亡二三。……其官人受授之别,则有官、有职、有差遣。官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事。

——(元)脱脱等《宋史 职官志》

增加宰相人数:增设参知政事为副相,分出行政权;设枢密使管军事,分出军权;设三司使管财政收入,分出财权。

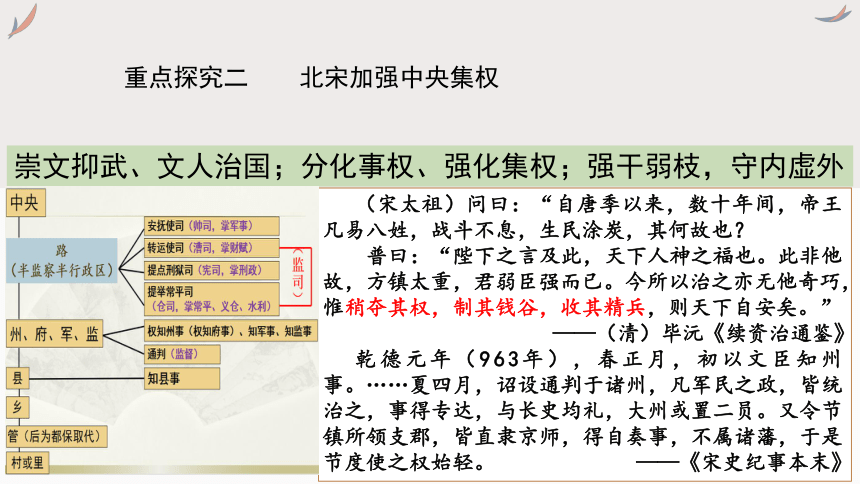

重点探究二 北宋加强中央集权

(宋太祖)问曰:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?

普曰:“陛下之言及此,天下人神之福也。此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——(清)毕沅《续资治通鉴》

乾德元年(963年),春正月,初以文臣知州事。……夏四月,诏设通判于诸州,凡军民之政,皆统治之,事得专达,与长史均礼,大州或置二员。又令节镇所领支郡,皆直隶京师,得自奏事,不属诸藩,于是节度使之权始轻。 ——《宋史纪事本末》

崇文抑武、文人治国;分化事权、强化集权;强干弱枝,守内虚外

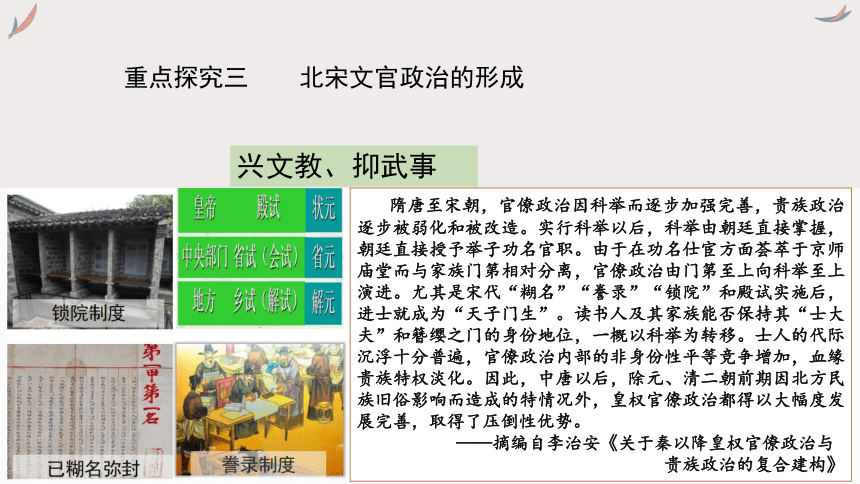

重点探究三 北宋文官政治的形成

隋唐至宋朝,官僚政治因科举而逐步加强完善,贵族政治逐步被弱化和被改造。实行科举以后,科举由朝廷直接掌握,朝廷直接授予举子功名官职。由于在功名仕宦方面荟萃于京师庙堂而与家族门第相对分离,官僚政治由门第至上向科举至上演进。尤其是宋代“糊名”“誊录”“锁院”和殿试实施后,进士就成为“天子门生”。读书人及其家族能否保持其“士大夫”和簪缨之门的身份地位,一概以科举为转移。士人的代际沉浮十分普遍,官僚政治内部的非身份性平等竞争增加,血缘贵族特权淡化。因此,中唐以后,除元、清二朝前期因北方民族旧俗影响而造成的特情况外,皇权官僚政治都得以大幅度发展完善,取得了压倒性优势。

——摘编自李治安《关于秦以降皇权官僚政治与

贵族政治的复合建构》

兴文教、抑武事

重点探究四 王安石变法

财不足用于上而下已弊,兵不足威于外而敢骄于内,制度不可为万世之法而日益丛杂,一切苟且,不异五代之时。

——(宋)欧阳修

今介甫为政,尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之,矻矻( kūkū,:辛勤劳作的样子)焉穷日力,继之以夜,而不得息。使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居,此岂老氏之志乎!

——(北宋)司马光《传家集》卷60 《与王介甫书》

二三年间,开阖家动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》卷3《论助役法分析第二疏》

加强国家对农业、商业、军事、科举、教育诸多领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

财政制度:青苗法、募役法、

农田水利法、方田均税法、

均输法、市易法

军事体制:保甲法、将兵法、

保马法

官僚制度:改革科举制度、

整顿太学

评价:初期取得成效,强兵效果并不明显;用人不当、急功近利、涉及面广、变法阻力大。

重点探究五 辽夏金元的制度传承

自契丹……取燕、蓟以北,拓跋自得灵、夏以西,其间所生豪英,皆为其用。……称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令。……皆与中国等。

——摘自(宋)李焘《续资治通鉴长编》

秦汉以来,地方行政区划大抵依山川地形的自然界限或历史传统等因素来确定,即所谓“山河形便”。从元朝开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,不惜打破自然地理界限,不顾区域经济联系,人为地造成犬牙交错和以北至南的局面。

——摘编自李治安《行政制度研究》

仿用汉族官制,促进少数民族封建化,促进边疆地区发展;

采取因地制宜的管理方式,有利于民族交融

思考:依据史料,概括指出少数民族政权华夏认同的主要角度,评析少数民族政权华夏认同的历史作用。

契丹女真等北方民族、南方各少数民族的服饰深受汉族的影响,而中原汉族人民也以身着契丹女真服饰为时尚。契丹、党项、女真等每年从汉地引进不少米面、瓜果、茶叶等食品,其饮食结构发生了变化,尤其是迁居中原的女真族,饮食习俗与汉族已经没有什么差异。中原地区则从北方民族地区引进大量的羊。各民族与汉族交错杂居,通婚现象愈益普遍,并得到官方的认可。汉语成为各民族之间交流的工具,尽管契丹、党项、女真等民族仿效汉字创制了自己的文字,但在日常生活中,汉字的使用更为普遍。汉族的传统节日也多成为各民族共同的节日。汉族也从少数民族那里吸收了不少日常用品、风俗习惯、游艺等,丰富充实了自己的社会生活。宋朝与各个民族政权通过遣使往来、榷场贸易、发赐等形式建立了密切的交往,就是在战争状态下,各民族人民的民间往来也从未停止过。与社会生活的交融相一致,各民族之间政治、经济形态、思想意识也逐渐接近乃至一致。——关树东:《一部描述民族

历史风俗的佳作——读<辽宋西夏金社会生活史>》

辽宋夏金元的

经济、社会和文化

农业 手工业 商业 对外交往 思想文化

1、土地制度: 宋代不抑兼并, 不立田制, 租佃关系渐居 于主导地位。 2、耕种制度: 一年两熟的 稻麦复种制 3、经济结构: 一些地区出现 了固定种植某 种经济作物的 农户 4、种植结构: 棉花、占城稻 5、边疆开发: 1、制瓷业: 宋朝五大名窑、 元青花、釉里红 宋元时期瓷器 大量出口 2、矿冶业: 煤的开采 (北宋东京居民 普遍用煤作燃料, 南宋焦炭炼铁) 3、纺织业: 棉纺织机, 黄道婆 4、印刷业: 活字印刷术 1、交易场所: 草市、边境榷场 2、金融: 纸币、当铺 3、交通: 元驿站交通网、 大运河、海运 4、海外贸易: 外贸税收、市舶司, 大型远洋船、港口 5、城市: 坊市分区、瓦肆 北宋东京、元杭州 与大都,集镇 6、政策: 重农抑商有所松动, 行会、商税 7、经济重心南移完成 1、宋朝:北方陆路交通阻隔,海路渐趋发达(广州、明州、泉州) 2、元朝:通往欧洲的海陆通道都很通畅, 马可·波罗 1、思想:

儒学的复兴

(程朱理学、

陆九渊心学)

2、文学:

宋词、话本,

元曲

3、艺术:

书法、绘画

4、科技:

活字印刷术、火药、指南针、沈括、郭守敬、王祯、医学

5文字:

辽,西夏,元

6、中外交流:

三大发明

社会生活的变化:门第观念淡化;社会成员身份趋于平等;国家的社会的控制相对松弛

重点探究一 宋代商业的发展

传统农业在宋代取得了突飞猛进的新发展,为工商业的发展提供了广阔的空间,导致“商业革命”较早出现。当时开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、茶等各类商品贸易,市场上有江淮的粮食、沿海的水产、辽与西夏的牛羊,还有日本的扇子、高丽的墨料、大食的香料和珍珠。当时中国商品交换的价值合计相当于1500万至1800万盎司黄金。如此庞大的商品流通量,在当时世界上绝无仅有。金属货币难以适应商品的巨额流通,于是出现了世界上最早的纸币—交子。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

农业、手工业的发展;国家政策的调整,人生依附关系的松弛、社会上鄙商风气有所改变;国内各民族、各地区间的交往交流;海上丝绸之路的迅速发展。

重点探究二 古代中国经济重心的南移

朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足。”

——摘自南宋

陆游

《渭南文集》

经济布局、城市发展、人口分布、文化教育、民族关系、生态环境

宋代社会出现了三种变化

——摘编自张邦祎《两宋时期的社会流动》

思考:根据材料并结合所学知识,选择一种或多种变化,谈谈你的理解。

政治上: 贱不必不贵 唐代“或父子相继居相位,或累数世而屡显,或终唐之世不绝”。宋代“朝廷无世臣”“无百年之家”“家不尚谱牒,身不重乡贯”。

经济上: 贫不必不富 唐人有“家自周、魏来,世居关中,赀业不坠”。宋代“土地一年一换家”“富儿更替做”“贫富久必易位”。

职业上: 士多出于商 “古者,四民分;后世(从宋代开始),四民不分。古者,士之子恒为士;后世,商之子方能为士。”

重点探究三 程朱理学

五代之乱,君不君,臣不臣,父不父,子不子,至于兄弟、夫妇,人伦之际,无不大坏,而天理几乎其灭矣。

——(北宋)欧阳修《新五代史》

理学家提出“理”作为宇宙万物的本源,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系,这是两汉的粗糙儒学所无法比拟的。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想,所以它是一种理性主义的哲学。

——马克垚《世界文明史》

朱熹编著《四书章句集注》,用理学思想重新解释《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,使理学透过“四书”而深入人心。他编著《小学集注》,旨在教育青少年遵循“三纲五常”的道德规范。他编著《论语训蒙口义》《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、行为、读书、写字、饮食等方面的习惯,都做了道德性的行为规定。

——樊树志《国史概要》

吸收佛、道因素,思辨化、哲学化;

强调儒家伦理道德为核心,世俗化、普及化

重点探究四 宋元文艺

北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达百万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢、按管调弦于茶坊酒肆(孟元老《东京梦华录·序》)”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间。……“教坊乐工,每得新腔,必求永为辞,始行于世。于是声传一时(叶梦得《避暑录话》卷下)。”

——摘编自袁行沛主编《中国文学史》

在当时文人看来,词是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足,获得意外的兴旺。……(苏轼)作为士大夫集团的成员……比任何人都更敏感、更深刻地体会到强大的统治思想对个人的压制,而走向对一切既定价值准则的怀疑、厌倦与舍弃,努力从精神上寻找一条彻底解脱出世的途径。

——摘编自章培恒、骆玉明《中国文学史》

羁縻府州:设立管理机构、因俗而治、文化交流

谢谢

专题四 辽宋夏金元

时期统一多民族封建

国家的继续发展

辽宋夏金多民族政权并立

元朝的统一

1

2

辽宋夏金元时期:

公元220年——公元589年

公元581年——公元618年

公元618年——公元907年

统一多民族国家的进一步发展时期

课程标准:

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治方面的新变化;通过了解辽宋夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识辽宋夏金元在经济、文化与社会等方面的新变化,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识两宋及辽夏金元时期君主专制中央集权政治体制的演变线索;了解辽宋夏金元时期官员选拔方式和特征,知道该时期的官员考核和监察制度;了解辽宋夏金元时期的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程以及辽宋夏金元时期处理对外关系的体制。了解辽宋夏金元时期的商贸活动与贸易通道;知道辽宋夏金元时期货币、契约等的发展;通过了解辽宋夏金元时期著名战争,理解战争对人类文化的破坏,认识战争在客观上为不同文化的碰撞提供了契机。

阶段特征

辽宋夏金元的统治

及

民族交融的进一步加强

必备知识

民族政权 辽 宋 西夏 金 元

民族 活动区域 契丹 辽河上游 党项 陕北、宁夏一带 女真 黑龙江松花江流域 蒙古

漠北

政权建立 916年,耶律阿保机建契丹国,都上京(在今内蒙巴林左旗) 960年,宋太祖,都东京; 1127年,宋高宗在应天府称帝,都临安 1038年元昊建大夏,都兴庆府(今宁夏银川) 1115年完颜阿骨打建金,都会宁府(上京,今黑龙江阿城),1153年迁中都(今北京) 1206年铁木真建蒙古汗国,1271年忽必烈改国号元,迁都大都(今北京)

与宋的关系 战争 高梁河之战 澶州之战 与北宋多次交战,互有胜负 1127年灭北宋, 南宋岳飞抗金 1279年灭南宋

1005澶渊之盟 北宋岁币 1044年庆历议和 北宋岁赐 1141年绍兴和议 南宋岁贡

议和

灭亡 1125年亡于金 1127年亡于金; 1279年亡于元 1227年亡于蒙古 1234年亡于蒙古 1368年亡于明

必备知识

政治制度 民族关系

辽 南北面官、四时奈钵 宋辽澶州之战与澶渊之盟

宋 崇文抑武方针,二府三司,州县二级制到路州县三级制、保甲制,主户与客户,两税、募役法,科举制进一步完善,磨勘,中央台谏合一、地方设四监司和通判, 沿用唐朝法律体系、理学渗入族规家训

夏 仿宋制,蕃汉官制 宋夏和议,向金称臣,被蒙古灭亡

金 猛安谋克制度 金灭辽与北宋,宋金绍兴和议与对峙

元 中书省、宣政院,行省制,修筑驿道、设立驿站和急递铺,诸色户计,南北分行两税法和租庸调、科差,部分保留蒙古传统方式、科举制时断时续,地方设行御史台、肃政廉访司,司法实践中仍广泛援引唐律 四等人制,回族形成

北方、东北、云南地区设行省,

吐蕃(宣政院直辖,册封八思巴),

西域(设北庭都元帅府、宣慰司),

台湾(设澎湖巡检司)

重点探究一 北宋分割相权

宋承唐制,抑又甚焉。三师、三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书、门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。天下财赋,内庭诸司,中外筦(guǎn,同“管”。)库,悉隶三司。……台(御史台)、省、寺(大理寺)、监,官无定员,无专职,悉皆出入分涖庶务。三省、六曹(即为六部尚书)、二十四司(六部下面有分设二十四司,处理相应的各项具体行政事务。),类以他官主判,虽有正官,非别敕(另有皇帝的命令)不治本司事,事之所寄,十亡二三。……其官人受授之别,则有官、有职、有差遣。官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事。

——(元)脱脱等《宋史 职官志》

增加宰相人数:增设参知政事为副相,分出行政权;设枢密使管军事,分出军权;设三司使管财政收入,分出财权。

重点探究二 北宋加强中央集权

(宋太祖)问曰:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?

普曰:“陛下之言及此,天下人神之福也。此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——(清)毕沅《续资治通鉴》

乾德元年(963年),春正月,初以文臣知州事。……夏四月,诏设通判于诸州,凡军民之政,皆统治之,事得专达,与长史均礼,大州或置二员。又令节镇所领支郡,皆直隶京师,得自奏事,不属诸藩,于是节度使之权始轻。 ——《宋史纪事本末》

崇文抑武、文人治国;分化事权、强化集权;强干弱枝,守内虚外

重点探究三 北宋文官政治的形成

隋唐至宋朝,官僚政治因科举而逐步加强完善,贵族政治逐步被弱化和被改造。实行科举以后,科举由朝廷直接掌握,朝廷直接授予举子功名官职。由于在功名仕宦方面荟萃于京师庙堂而与家族门第相对分离,官僚政治由门第至上向科举至上演进。尤其是宋代“糊名”“誊录”“锁院”和殿试实施后,进士就成为“天子门生”。读书人及其家族能否保持其“士大夫”和簪缨之门的身份地位,一概以科举为转移。士人的代际沉浮十分普遍,官僚政治内部的非身份性平等竞争增加,血缘贵族特权淡化。因此,中唐以后,除元、清二朝前期因北方民族旧俗影响而造成的特情况外,皇权官僚政治都得以大幅度发展完善,取得了压倒性优势。

——摘编自李治安《关于秦以降皇权官僚政治与

贵族政治的复合建构》

兴文教、抑武事

重点探究四 王安石变法

财不足用于上而下已弊,兵不足威于外而敢骄于内,制度不可为万世之法而日益丛杂,一切苟且,不异五代之时。

——(宋)欧阳修

今介甫为政,尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之,矻矻( kūkū,:辛勤劳作的样子)焉穷日力,继之以夜,而不得息。使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居,此岂老氏之志乎!

——(北宋)司马光《传家集》卷60 《与王介甫书》

二三年间,开阖家动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》卷3《论助役法分析第二疏》

加强国家对农业、商业、军事、科举、教育诸多领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

财政制度:青苗法、募役法、

农田水利法、方田均税法、

均输法、市易法

军事体制:保甲法、将兵法、

保马法

官僚制度:改革科举制度、

整顿太学

评价:初期取得成效,强兵效果并不明显;用人不当、急功近利、涉及面广、变法阻力大。

重点探究五 辽夏金元的制度传承

自契丹……取燕、蓟以北,拓跋自得灵、夏以西,其间所生豪英,皆为其用。……称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令。……皆与中国等。

——摘自(宋)李焘《续资治通鉴长编》

秦汉以来,地方行政区划大抵依山川地形的自然界限或历史传统等因素来确定,即所谓“山河形便”。从元朝开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,不惜打破自然地理界限,不顾区域经济联系,人为地造成犬牙交错和以北至南的局面。

——摘编自李治安《行政制度研究》

仿用汉族官制,促进少数民族封建化,促进边疆地区发展;

采取因地制宜的管理方式,有利于民族交融

思考:依据史料,概括指出少数民族政权华夏认同的主要角度,评析少数民族政权华夏认同的历史作用。

契丹女真等北方民族、南方各少数民族的服饰深受汉族的影响,而中原汉族人民也以身着契丹女真服饰为时尚。契丹、党项、女真等每年从汉地引进不少米面、瓜果、茶叶等食品,其饮食结构发生了变化,尤其是迁居中原的女真族,饮食习俗与汉族已经没有什么差异。中原地区则从北方民族地区引进大量的羊。各民族与汉族交错杂居,通婚现象愈益普遍,并得到官方的认可。汉语成为各民族之间交流的工具,尽管契丹、党项、女真等民族仿效汉字创制了自己的文字,但在日常生活中,汉字的使用更为普遍。汉族的传统节日也多成为各民族共同的节日。汉族也从少数民族那里吸收了不少日常用品、风俗习惯、游艺等,丰富充实了自己的社会生活。宋朝与各个民族政权通过遣使往来、榷场贸易、发赐等形式建立了密切的交往,就是在战争状态下,各民族人民的民间往来也从未停止过。与社会生活的交融相一致,各民族之间政治、经济形态、思想意识也逐渐接近乃至一致。——关树东:《一部描述民族

历史风俗的佳作——读<辽宋西夏金社会生活史>》

辽宋夏金元的

经济、社会和文化

农业 手工业 商业 对外交往 思想文化

1、土地制度: 宋代不抑兼并, 不立田制, 租佃关系渐居 于主导地位。 2、耕种制度: 一年两熟的 稻麦复种制 3、经济结构: 一些地区出现 了固定种植某 种经济作物的 农户 4、种植结构: 棉花、占城稻 5、边疆开发: 1、制瓷业: 宋朝五大名窑、 元青花、釉里红 宋元时期瓷器 大量出口 2、矿冶业: 煤的开采 (北宋东京居民 普遍用煤作燃料, 南宋焦炭炼铁) 3、纺织业: 棉纺织机, 黄道婆 4、印刷业: 活字印刷术 1、交易场所: 草市、边境榷场 2、金融: 纸币、当铺 3、交通: 元驿站交通网、 大运河、海运 4、海外贸易: 外贸税收、市舶司, 大型远洋船、港口 5、城市: 坊市分区、瓦肆 北宋东京、元杭州 与大都,集镇 6、政策: 重农抑商有所松动, 行会、商税 7、经济重心南移完成 1、宋朝:北方陆路交通阻隔,海路渐趋发达(广州、明州、泉州) 2、元朝:通往欧洲的海陆通道都很通畅, 马可·波罗 1、思想:

儒学的复兴

(程朱理学、

陆九渊心学)

2、文学:

宋词、话本,

元曲

3、艺术:

书法、绘画

4、科技:

活字印刷术、火药、指南针、沈括、郭守敬、王祯、医学

5文字:

辽,西夏,元

6、中外交流:

三大发明

社会生活的变化:门第观念淡化;社会成员身份趋于平等;国家的社会的控制相对松弛

重点探究一 宋代商业的发展

传统农业在宋代取得了突飞猛进的新发展,为工商业的发展提供了广阔的空间,导致“商业革命”较早出现。当时开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、茶等各类商品贸易,市场上有江淮的粮食、沿海的水产、辽与西夏的牛羊,还有日本的扇子、高丽的墨料、大食的香料和珍珠。当时中国商品交换的价值合计相当于1500万至1800万盎司黄金。如此庞大的商品流通量,在当时世界上绝无仅有。金属货币难以适应商品的巨额流通,于是出现了世界上最早的纸币—交子。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

农业、手工业的发展;国家政策的调整,人生依附关系的松弛、社会上鄙商风气有所改变;国内各民族、各地区间的交往交流;海上丝绸之路的迅速发展。

重点探究二 古代中国经济重心的南移

朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足。”

——摘自南宋

陆游

《渭南文集》

经济布局、城市发展、人口分布、文化教育、民族关系、生态环境

宋代社会出现了三种变化

——摘编自张邦祎《两宋时期的社会流动》

思考:根据材料并结合所学知识,选择一种或多种变化,谈谈你的理解。

政治上: 贱不必不贵 唐代“或父子相继居相位,或累数世而屡显,或终唐之世不绝”。宋代“朝廷无世臣”“无百年之家”“家不尚谱牒,身不重乡贯”。

经济上: 贫不必不富 唐人有“家自周、魏来,世居关中,赀业不坠”。宋代“土地一年一换家”“富儿更替做”“贫富久必易位”。

职业上: 士多出于商 “古者,四民分;后世(从宋代开始),四民不分。古者,士之子恒为士;后世,商之子方能为士。”

重点探究三 程朱理学

五代之乱,君不君,臣不臣,父不父,子不子,至于兄弟、夫妇,人伦之际,无不大坏,而天理几乎其灭矣。

——(北宋)欧阳修《新五代史》

理学家提出“理”作为宇宙万物的本源,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系,这是两汉的粗糙儒学所无法比拟的。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想,所以它是一种理性主义的哲学。

——马克垚《世界文明史》

朱熹编著《四书章句集注》,用理学思想重新解释《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,使理学透过“四书”而深入人心。他编著《小学集注》,旨在教育青少年遵循“三纲五常”的道德规范。他编著《论语训蒙口义》《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、行为、读书、写字、饮食等方面的习惯,都做了道德性的行为规定。

——樊树志《国史概要》

吸收佛、道因素,思辨化、哲学化;

强调儒家伦理道德为核心,世俗化、普及化

重点探究四 宋元文艺

北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达百万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢、按管调弦于茶坊酒肆(孟元老《东京梦华录·序》)”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间。……“教坊乐工,每得新腔,必求永为辞,始行于世。于是声传一时(叶梦得《避暑录话》卷下)。”

——摘编自袁行沛主编《中国文学史》

在当时文人看来,词是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足,获得意外的兴旺。……(苏轼)作为士大夫集团的成员……比任何人都更敏感、更深刻地体会到强大的统治思想对个人的压制,而走向对一切既定价值准则的怀疑、厌倦与舍弃,努力从精神上寻找一条彻底解脱出世的途径。

——摘编自章培恒、骆玉明《中国文学史》

羁縻府州:设立管理机构、因俗而治、文化交流

谢谢

同课章节目录