2024年高考语文专题复习高频考点突破-诗词曲常见考点(含参考答案)

文档属性

| 名称 | 2024年高考语文专题复习高频考点突破-诗词曲常见考点(含参考答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024年高考语文专题复习高频考点突破-诗词曲常见考点

1.选出对李白《蜀道难》有关内容的赏析不正确的一项( )

A.开篇极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出主题,为全诗奠定奔放雄奇的感情基调。

B.诗人以夸张的笔墨描绘了自古以来秦蜀之间被高山峻岭阻挡的情形。由秦入蜀,必经太白峰,自古只有高飞的鸟儿能从其低缺处飞过。

C.千里翱翔的黄鹤不能飞渡,轻疾敏捷的猕猴也不能攀援,不言而喻,人的行走就更难了。诗人的夸张、衬托之笔极写蜀道的高不可攀。

D.青泥岭为唐人人蜀要道,诗人以写实的手法着重写其山路的萦回和山势的峻危来表现人行其上的情状和畏惧心理,捕捉了手扪星辰、呼吸紧张、抚胸长叹等细节加以摹写,困危之状如在目前。

2.下列诗句节拍划分正确的一项是

A.看万山/红遍,层林/尽染;漫江/碧透,百舸/争流。

B.不管/风吹浪打,胜似/闲庭信步,今日得/宽馀。

C.一桥飞/架南北,天堑变/通途。

D.指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯

3.下列各句与“杨柳岸,晓风残月”所用的表现手法不同的一项是( )

A.杏花春雨江南。 B.楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

C.两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。 D.鸡声茅店月,人迹板桥霜。

4.对作品鉴赏不正确的一项是( )

A.《白莽作〈孩儿塔〉序》运用白描、整散结合等手法,表现了对革命作家及其作品的深情。

B.窦娥的誓愿导致众多的人遭受灾难,的确不应当。此类文学作品的导向是错误的。

C.周邦彦的《苏幕遮》主要用生活中的词语,生动地表现出荷之神韵、己之乡愁。

D.李清照的《声声慢》把原词牌押的平声韵改为仄声韵,使音调急促,情感凄凉。

5.下列诗句的意境,与“片石孤云窥色相,清池皓月照禅心”最为相似的一项是( )

A.鱼吹细浪摇歌扇,燕蹴飞花落舞筵。

B.一院落花无客醉,五更残月有莺啼。

C.幽溪鹿过苔还静,深树云来鸟不知。

D.汉家城阙疑天上,秦地山川似镜中。

6.下列诗句反映了不同季节的物候,按春、夏、秋、冬的次序排列正确的是( )

① 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

② 日暮苍山远,天寒白屋贫。

③ 稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

④ 知否,知否?应是绿肥红瘦。

A.②④③① B.④③①② C.④③②① D.③④①②

7.选出对《咏怀古迹(其三)》理解不当的一项( )

A.“群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。”首联着重描写王昭君的故乡气势不凡的自然环境,衬托人杰地灵,并点出题意。

B.“一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。”这两句大意是说,王昭君一别汉宫而前往北方大漠异域,最后只留下青冢一座沉寂在黄昏中。“一去”二字,是怨的开始,颔联紧接人逝村存之意,竭力渲染王昭君生前及死后的凄凉。

C.“画图省识春风面,环珮空归夜月魂。”颈联既写出王昭君美貌不被昏庸的君王所识,也写出昭君不忘故土,但也只有魂魄月夜而归,生容和死魂的反差震撼人心。

D.“千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。”尾联的琵琶乐曲将昭君的怨恨传之千载,只是加强了对汉元帝的批判。

8.下列诗句涉及我国传统节日,诗句与节日对应恰当的一项是( )

①今日云骈渡鹊桥,应非脉脉与迢迢

②不效艾符趋习俗,但祈蒲酒话升平

③鱼龙狂舞阑珊处,儿童蹦跳笑声甜

④但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖

A.①端午 ②重 阳 ③元宵 ④七夕

B.①七夕 ②端午节 ③元宵 ④重阳

C.①七夕 ②端午节 ③重阳 ④元宵

D.①元宵 ②重 阳 ③端午 ④七夕

9.对下列诗句判断有误的一项是( )

A.寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇——环境描写,渲染氛围,融情入景,暗寓别意。市列珠玑,户盈罗绮——“珠玑”和“罗绮”两个细节,暗示出杭州城声色之盛。

B.留恋处,兰舟催发——写实,精练地刻画了典型环境与典型心理。羌管弄晴,菱歌泛夜——对仗工稳,情韵悠扬,互文见义。

C.执手相看泪眼,竟无语凝噎——语言通俗而感情深挚,形象逼真,纯用白描手法。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞——铺叙手法,略带夸张。

D.千里烟波,暮霭沉沉楚天阔——情景交融,衬托出旅人前途茫茫。异日图将好景,归去凤池夸——烘托出西湖之美,照应开头。

10.对下列加横线词的理解,不正确的一项是( )

A.李凭箜篌引,“引”是乐曲体裁之一。

B.吴丝蜀桐张高秋,“高秋”指弹奏的时间。

C.芙蓉泣露香兰笑,“芙蓉泣露”形容乐声惨淡。

D.昆山玉碎凤凰叫,“昆山玉碎”形容乐声凝重。

11.下面对《苏幕遮》一词内容的理解有误的一项是( )

A.这首词是作者寄居长安时因思念家乡而做的。

B.这首词以写荷花为焦点,上片写景,下片抒情,将一个活泼清远的词境呈现在读者面前。

C.这首词下片直抒胸臆,写出了家人对作者的思念。

D.作者面对着象征江南钱塘风色的荷花,勾起了自己对故乡、对朋友的思念之情。

12.下列诗句,按风格分类正确的一项是( )

①众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处。 ②乱石穿空,惊涛拍岸,卷起干堆雪。

③欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处。 ④楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

⑤叶上初阳干宿雨,水面清圆,—一风荷举。 ⑥春水碧于天,画船听雨眠。

A.①②③⑤/④⑥ B.①③⑥/②④⑤

C.①③④/②⑤⑥ D.①③⑤⑥/②④

13.下列对《虞美人》的理解与分析,不正确的一项是( )

春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕阑玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

A.全词从对春花秋月等美好事物“何时了”的天问转向自问,通篇围绕“愁”字,笔法起伏失宕,具有强烈的艺术感染力。

B.上阕状眼前之景,下阕写回忆之景,将故国衰亡与天地变化,将人事无常与天地运行联系在一起,读来让人扼腕而叹息。

C.全词以失国之君的口吻,直抒亡国之恨。“只是”二字的叹惋口气,既传出了物是人非的无限怅惘,也可见词人之悔恨。

D.结句以汪洋恣肆的一江春水作喻,将个人悲情酝酿成人类的悲情,奔腾而下,一泻千里,写出了愁之深广与无穷无尽。

14.下面对诗句的解说不恰当的一项是( )

A.“方宅”句,意思是说围绕住宅的土地有十来亩。方,围绕的意思。

B.“榆柳”两句,描写了榆柳、桃李遍布房前屋后的情景。

C.“暧暧”两句,远村、墟烟构成一幅远景。“暧暧”与“依依”在诗中是近义词,因此可以互换。

D.“狗吠”两句,描绘了一幅鸡鸣狗叫的农村生活图景,切那么自然,那么纯朴。

15.下列诗句,都有季节景物的描写,若依春夏秋冬时序排列,正确的选项是( )

(甲)接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。 (乙)忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

(丙)寒蝉聒梧桐,日夕长悲呜。 (丁)荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

A.乙甲丙丁 B.甲乙丙丁

C.丙丁甲乙 D.乙丁丙甲

16.阅读下面的诗歌,完成小题。

夏日南亭怀辛大①

孟浩然

山光②忽西落,池月③渐东上。

散发乘夕凉,开轩卧闲敞。

荷风送香气,竹露滴清响。

欲取鸣琴弹,恨无知音赏。

感此怀故人,终宵劳梦想。

【注释】①此诗写夏夜水亭纳凉的清爽闲适和对友人的怀念。②山光:山上的日光。③池月:即池边月色。

请判断下列说法不正确的一项是( )

A.开篇两句遇景入咏,“山光忽西落,池月渐东上”运用白描手法,勾勒出恬静幽美的月夜图。“忽”“渐”二字运用精妙,二字不但传达出夕阳西下与素月东升给人的实际感觉,还写出诗人纳凉时内心的满足。

B.诗中“池月渐东上”与苏轼《水调歌头》“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”选用的意象“月”营造的意境一样,都给人闲适宁静之感。

C.诗中三、四句是说,诗人披头散发乘凉。诗人沐浴后,洞开亭户,散发不梳,靠窗而卧,享受着清凉的感觉,这两句不但写出一种闲情,同时也写出一种舒适。

D.作者善于捕捉生活中诗意的感受。此诗并无十分厚重的思想内容,然而写景状物细腻入微,语言流畅自然,情境浑然一体,给人一种清闲之感。

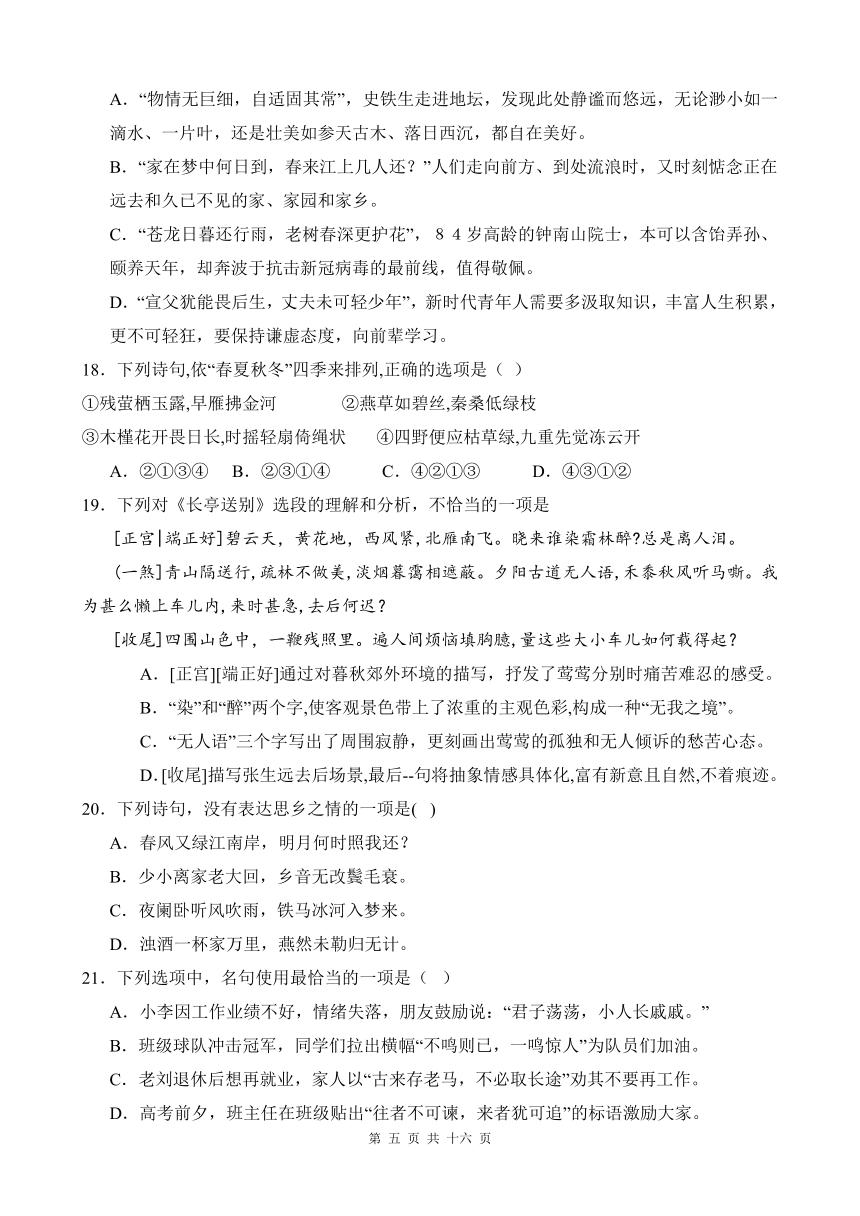

17.下列各句中的引用,运用不恰当的一项是

A.“物情无巨细,自适固其常”,史铁生走进地坛,发现此处静谧而悠远,无论渺小如一滴水、一片叶,还是壮美如参天古木、落日西沉,都自在美好。

B.“家在梦中何日到,春来江上几人还?”人们走向前方、到处流浪时,又时刻惦念正在远去和久已不见的家、家园和家乡。

C.“苍龙日暮还行雨,老树春深更护花”,84岁高龄的钟南山院士,本可以含饴弄孙、颐养天年,却奔波于抗击新冠病毒的最前线,值得敬佩。

D.“宣父犹能畏后生,丈夫未可轻少年”,新时代青年人需要多汲取知识,丰富人生积累,更不可轻狂,要保持谦虚态度,向前辈学习。

18.下列诗句,依“春夏秋冬”四季来排列,正确的选项是( )

①残萤栖玉露,早雁拂金河 ②燕草如碧丝,秦桑低绿枝

③木槿花开畏日长,时摇轻扇倚绳状 ④四野便应枯草绿,九重先觉冻云开

A.②①③④ B.②③①④ C.④②①③ D.④③①②

19.下列对《长亭送别》选段的理解和分析,不恰当的一项是

[正宫|端正好]碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉 总是离人泪。

(一煞]青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮霭相遮蔽。夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内,来时甚急,去后何迟?

[收尾]四围山色中,一鞭残照里。遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?

A.[正宫][端正好]通过对暮秋郊外环境的描写,抒发了莺莺分别时痛苦难忍的感受。

B.“染”和“醉”两个字,使客观景色带上了浓重的主观色彩,构成一种“无我之境”。

C.“无人语”三个字写出了周围寂静,更刻画出莺莺的孤独和无人倾诉的愁苦心态。

D.[收尾]描写张生远去后场景,最后--句将抽象情感具体化,富有新意且自然,不着痕迹。

20.下列诗句,没有表达思乡之情的一项是( )

A.春风又绿江南岸,明月何时照我还?

B.少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

C.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

D.浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

21.下列选项中,名句使用最恰当的一项是( )

A.小李因工作业绩不好,情绪失落,朋友鼓励说:“君子荡荡,小人长戚戚。”

B.班级球队冲击冠军,同学们拉出横幅“不鸣则已,一鸣惊人”为队员们加油。

C.老刘退休后想再就业,家人以“古来存老马,不必取长途”劝其不要再工作。

D.高考前夕,班主任在班级贴出“往者不可谏,来者犹可追”的标语激励大家。

22.[叨叨令]见安排着车儿、马儿,不由人熬熬煎煎的气;有甚么心情花儿、靥儿,打扮得娇娇滴滴的媚;准备着被儿、枕儿,只索昏昏沉沉的睡;从今后衫儿、袖儿,都搵做重重叠叠的泪。兀的不闷杀人也么哥?兀的不闷杀人也么哥?久已后书儿信儿、索与我凄凄惶惶的寄。赏析错误的一项是( )

A.以丰富的情态描写,补述莺莺动身前已经产生和未来将要产生的愁绪。

B.莺莺看见送行的车马,心中非常难过、憋闷,无心梳妆打扮,从今以后只能用昏睡和哭泣来熬度时光。

C.叮嘱张生分别后,隔一段时间再寄书信来,不要影响进京应试。

D.运用民间口语,运用排比、反复等修辞手法,造成音节和韵的回环流转,与莺莺抽泣的声音和心情相合拍。

23.下列对《念奴娇 赤壁怀古》和《声声慢》两词的理解,不正确的一项是( )

A.“乱石”三句,写尽大江奔流的气魄和赤壁的雄奇,寥寥数语,有声有色;“江山”两句,由写景自然过渡到写人,为下片做铺垫。

B.“遥想”六句,写尽周瑜的风采才华。“故国”三句,从历史回到现实,从怀古到伤己。“人生如梦”两句,貌似超脱,实则无奈,抒发了壮志难酬的苦闷。

C.“寻寻觅觅”,不是写实,它只是表现一种若有所失的心理。但是,这种心理是通过把“寻觅”这种行动虚化来表现的,便赋无形于有形,把感情心理表现得格外形象。

D.“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!”词人写“三杯两盏”言酒量之少,“淡”言酒质之薄。而晚风,却是“急”的。借酒御风御寒,却酒少、风急、愁多,怎不悲戚?

24.下列诗句描写的季节,不是春天的一项是( )

A.莫言春度芳菲尽,别有中流采芰荷。 (贺知章)

B.何事春风容不得?和莺吹折数枝花。(王禹偁)

C.沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。(释志南)

D.春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。(韩翃)

25.[滚绣球]恨相见得迟,怨归去得疾。柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迍迍地行,车儿快快地随,却告了相思回避,破题儿又早别离。听得道一声“去也”,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌:此恨谁知?赏析错误的一项是( )

A.以途中的景物为线索抒情写意,从不同侧面展示主人公复杂的内心世界。

B.柳丝虽长,却难系住远行人的马,想使疏林挂住斜阳也是枉然,用客观事物衬托远行人去意已决,难以挽留。

C.张生骑马在前,因依恋而慢慢地走;莺莺坐车在后,因难舍而紧紧跟随。曲词真实、细腻地写出了人物内心的离别之苦。

D.莺莺因将与张生分别而消瘦。虽然高度夸张,却准确地写出了莺莺在感情折磨下身心交瘁的状况。

26.下列各句中,引用准确,表达得体的一项是( )

A.毕业三十年的老校友回到母校,深情地对老师说:“恩师,感谢您当年垂念,‘羁鸟恋旧林,池鱼思故渊’,我真怀念过去的校园生活啊。”

B.爷爷八十寿宴上,李明给爷爷祝酒,恭敬地说:“爷爷,感谢您对我的关怀,‘莫道桑榆晚;为霞尚满天’,祝您老人家幸福快乐,健康长寿!”

C.某君安慰失意的朋友,动情地说:“兄弟,大难不死,必有后福,‘同是天涯沦落人,相逢何必曾相识’,千万别灰心!”

D.某同学给外地的朋友写信,信里写道:“前日,在后街遇到令尊大人,我感觉就如见到你一般,真是‘正是江南好风景,落花时节又逢君’。”

27.李清照词中的“绿肥红瘦”描写的是什么季节的景色?( )

A.初春 B.暮春 C.仲夏 D.深秋

28.对下面几首诗的理解有误的一项是( )

A.《乐游原》一诗中“夕阳”“黄昏”意味着人生有限,表现诗人的一种消极的处世心态。

B.《清明》一诗中“行人”与“牧童”的亲和,体现出对人生乐趣的健康追求,蕴涵温馨的人性。

C.《登鹳雀楼》一诗中登楼所见之景气势奔放,反映了诗人壮阔的胸怀和宏廓的人生境界。

D.《春晓》一诗从夜来风雨声的揣想,对落花表示惋惜之情。

29.对李白的《蜀道难》节选部分理解和分析,不正确的一项是( )

问君西游何时还 畏途巉岩不可攀。但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜。连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧,崖转石万壑雷。其险也若此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

A.作者借“悲鸟号古木”“子规啼夜月”,渲染了旅愁及蜀道空寂苍凉的环境氛围,有力地烘托了蜀道之难。

B.“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”,运用拟人和衬托的手法,写出了山峰之高、绝壁之险,使人望而生畏。

C.诗人由静而动,先托出山势的高险,再写出水石激荡、山谷轰鸣的惊险场景,从而造成一种势若排山倒海的强烈艺术效果。

D.诗人将笔下的蜀道描绘得如此动人,在于其融贯其间的浪漫主义激情。他通过对自然景物热情的赞叹,借以抒发自己的思想感受。

30.对《雨巷》的相关解说不恰当的一项是

A.《雨巷》描绘了一幅梅雨时节江南小巷的阴沉图景,发表后产生了较大影响,其作者戴望舒也因此成名,人们称之为“雨巷诗人”。

B.诗歌第一节至六节写"我"在雨巷里的想象,用的是虚写。它不仅拓展了诗歌内容,营造迷茫朦胧的意境,让读者有更多思考的空间,而且强化了诗歌主题。

C.诗中运用了反复、排比、顶真、回环的修辞,重章叠句的表现手法,营造了低沉优美的旋律节奏,使诗歌具有婉转悦耳的音乐美感。

D.第三节"像我一样,像我一样地默默彳亍着"采用的是反复的修辞手法。"默默彳亍"的动作细节描写,极力表现了女子寂寞惆怅的内心世界。

参考答案:

1.D

【详解】本题考查学生赏析文本内容的能力。

D.“诗人以写实的手法着重写其山路的萦回和山势的峻危”错误,攀援青泥岭的细节并非写实而是想象。

故选D。

2.D

【详解】A看/万山/红遍,B、今日/得/宽馀,C、一桥/飞架/南北,天堑/变/通途

3.C

【详解】本题考查艺术手法,又称表现手法、写作特色。指作者在艺术创造过程中为塑造艺术形象、表现审美情感时所运用的各种具体的表现手段。较为常见的有比喻、夸张、象征、烘托、渲染、对比、反衬、伏笔、暗示、双关、拟人、排比等。手法与内容有着密切的互为依存的辩证关系,因为手法运用的终极目的在于使艺术作品的内容得到充分、完美的表现。

本题,例句“杨柳岸,晓风残月”的表现手法是融情于景,将自己依依惜别的深情寄托在“杨柳”“晓风残月”这样的景物上。

A项,融情于景,“杏花”“春雨”“江南”写出了江南独有的美景,融入了诗人对江南的喜爱之情。

B项,融情于景,诗句全是意象的组合,是诗人对自己经历战争的回忆,在景物之中融入了诗人的豪迈情怀。

C项,直抒胸臆,诗人直接表达对情感的看法,认为情感不因为离别而变淡。

D项,融情于景,全是意象的组合,景物之中融入了诗人在外的孤寂之情和浓浓的思乡之意,字里行间流露出人在旅途的失意和无奈。

故选C。

4.B

【详解】本题考查学生对经典名著基本内容、手法、主旨或观点的整体把握能力。

B. 《窦娥冤》写窦娥临刑发出三桩誓愿:血溅白练、六月飞雪、亢旱三年。她的冤屈和抗争感天动地。这不仅表明窦娥的冤屈深重、反抗的强烈,而且显示她的愤怒抗争的强大力量,寄托了作者鲜明的爱憎,反映了当时人民的反抗情绪和伸张正义、惩治邪恶的理想。所以“此类文学作品的导向是错误的”说法不正确。

故选B。

5.C

【详解】本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

“片石孤云窥色相,清池皓月照禅心”意境清幽,颇有禅意。

A.“鱼吹细浪摇歌扇,燕蹴飞花落舞筵”写的是天气闷热,气压低,所以这时候一些水里的鱼儿连连透出水面吐泡泡,有的还纷纷跃出水面。对句中的“燕蹴飞花”进一步证实了当时的天气状况,因为气压低,当时燕子也就飞得极低,这样才有可能杜甫近距离观察到“燕蹴飞花”。这两句写出了环境的闷热压抑。

B.“一院落花无客醉,半窗残月有莺啼” 的诗意:满院都是凋谢的落花,再见不到沉醉的客人,只有残月映窗,黄莺悲啼。“落花”“残月”写出了环境的凄凉。

C.“幽溪鹿过苔还静,深树云来鸟不知”这里用“鹿过”、“云来”,衬托出“幽溪”、“深树”、“苔还静”、“鸟不知”的静意。所以写出了意境的清幽。

D.“汉家城阙疑天上,秦地山川似镜中”写的是宫殿群倒影的出现使得凝视水池的诗人产生了一时的错觉,由于宫殿群的倒影添加在天空的倒影上,他错认为它们是天上的宫殿,但又“纠正”了自己的比喻,指出它们是“汉家城阙”。写出了阔大的意境。

故选C。

6.B

【详解】本题考查学生识记文学常识和理解诗句意思的能力。

①落霞与孤雁一起飞翔,秋天的江水和辽阔的天空连成一片,浑然一色。从“秋水”可明确判定描写的是秋天景色。

②夜暮降临,连绵的山峦在苍茫的夜色中变得更加深远。天气寒冷,使这所简陋的茅屋显得更加清贫。从“天寒”可判定描写的是冬天景色。

③在稻花的香气里,人们谈论着丰收的年景,耳边传来一阵阵青蛙的叫声,好像在说着丰收年。从“蛙声”可明确判定描写的是夏天景色。

④ 你可知道,这个时节应该是绿叶繁茂,红花凋零了。从“绿肥红瘦”可知,描写的是暮春景色。

故选B。

7.D

【详解】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力

D.“只是加强了对汉元帝的批判”错误,“千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论”是此诗的结尾,借千载作胡音的琵琶曲调,点明全诗写昭君“怨恨”的主题。昭君的“怨恨”尽管也包含着“恨帝始不见遇”的“怨思”,但更主要的,还是一个远嫁异域的女子永远怀念乡土,怀念故土的忧思,它是千百年中世代积累和巩固起来的对自己的乡土和祖国的最深厚的共同的感情。也寄寓了诗人的情感。

故选D。

8.B

【详解】本题考查理解诗句意思和识记文化常识的能力。

①关键词“鹊桥”“脉脉”“迢迢”表明是七夕节;②关键词“艾符”“蒲酒”表明是端午节;③ “鱼龙狂舞”“儿童蹦跳”表明是元宵节;④关键词“酩酊酬佳节”“登临”表明是重阳节。据此可以排除ACD。

故选B。

9.C

【详解】本题综合考查对诗歌的鉴赏能力,涉及了对诗歌的手法、内容、情感、主题的鉴赏。这类题目解答时一般首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,领悟思想情感,思考表现手法。

C项,“纯用白描手法”错误,“执手相看泪眼”为细节描写,用极冼炼的文字,生动而又细致地描绘出与情人分手时那种依恋难舍的情状。

故选C。

10.D

【详解】D项,“昆山玉碎”形容乐声清脆。

11.C

【详解】本题考查学生综合鉴赏诗歌的能力。

C.“这首词下片直抒胸臆”错误,词的下片采用了虚实结合的手法,作者在梦境中想到渔郎对自己的思念,实际上是表现自己对家乡、对朋友的思念之情。

故选C。

12.D

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学常识,以及赏析诗词风格能力。

①③⑤⑥是婉约风格,②④是豪放风格。

故选D。

13.B

【详解】本题考查学生对诗歌的理解和分析能力。

B.“上阕状眼前之景,下阕写回忆之景”是错误的。“春花秋月”“东风”“明月”这些并不是眼前之景,而只是最容易勾起人们美好联想的事物。

故选B。

14.C

【详解】本题考查分析和理解诗句内容的能力。

C项,“暧暧”和“依依”形成的是先后之间的具体联系,这里是不可互换的。

故选C。

15.A

【详解】本题考查学生语言表达之句排序的能力。

(甲)描写的是莲叶荷花,对应的季节是夏天; (乙)描写的是杨柳,对应的季节是春天 ;(丙)描写的是寒蝉,对应的季节是秋天;(丁)描写的是残败的菊花,对应季节是冬天。

故选A。

16.B

【详解】本题考查学生分析理解诗歌内容和情感的能力。

B.“都给人闲适宁静之感”错。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,“月”这一意象寄托着诗人悲欢离合的主观情思,不是所说的给人闲适宁静之感。

故选B。

17.D

【详解】本题主要考查语言表达的能力。解答此类试题,需要理解诗句的意思,然后联系语境内容分析判断。

D项,“宣父犹能畏后生,丈夫未可轻少年”,孔圣人还说后生可畏,大丈夫可不能轻视少年人啊!这两句意为孔老夫子尚且觉得后生可畏,你李邕难道比圣人还要高明?男子汉大丈夫千万不可轻视年轻人呀!后两句对李邕既是揄揶,又是讽刺,也是对李邕轻慢态度的回敬,态度相当桀骜,显示出少年锐气。结合语境内容分析,主要讲新时代青年人的学习态度,诗句引用不合语境。

故选D。

18.B

【详解】试题分析:本题主要考查诗句内容分析。题干要求依“春夏秋冬”四季来排列,分别分析诗句内容。①句几只残存的萤火虫,栖息在沾满白露的野草上;清秋的拂晓,一行大雁掠过星光淡淡的银河,写早秋景色的。②句以相隔遥远的燕秦春天景物起兴,写独处秦地的思妇触景生情,终日思念远在燕地卫戍的夫君,盼望他早日归来。③句是讲避暑纳凉,夏季。④句结合“枯草绿”“冻云开”分析可知,是冬季。综合B项正确。

19.B

【详解】本题考查学生对文本综合赏析能力。此类题综合考查文本的形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖文本的所有内容,注意结合文本进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解文本意思,答题时注意仔细辨析。本题要求选出“下列对《长亭送别》选段的理解和分析,不恰当的一项是”。

B项,“构成一种‘无我之境’”错,个“染”字,沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,“晓来谁染霜林醉 总是离人泪”,在离人眼里,霜林之所以醉,是由惜别的血泪染红的。“醉”字,既写出了枫林的色彩,更赋予了在离愁的重压下不能自持的人的情态。至此,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,无法分开,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境,达到情景交融的艺术境界,并不是“无我之境。

故选B。

20.C

【详解】本题考查学生评价诗歌思想内容和情感的能力。

A.“春风又绿江南岸,明月何时照我还”的意思是和煦的春风又吹绿了大江南岸,明月什么时候才能照着我回到钟山下的家里。表达诗人远在他乡,思念故乡和亲人,渴望早日返回家乡的心情。

B.“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的意思是年少时离乡老年才归家,我的乡音虽未改变,但鬓角的毛发却已经疏落。抒发了诗人久客他乡的思乡之情,也写出了久别回乡的亲切感。

C.“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”写诗人在风雨洒落的夜晚,梦见自己一身戎装,骑着战马,跨越北国冰封的河流,同敌人在疆场厮杀的情景。抒发了诗人要征战沙场的豪迈的激情与豪情。所以,这两句诗没有表达思乡之情。

D.“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”的意思是饮一杯浊酒,不由得想起万里之外的亲人,眼下战事未平,功名未立,还不能早作归计。诗人一边饮着浊酒,一边思念着家里的亲人和家乡的一草一木,抒发了诗人浓烈的思家思乡情。

故选C。

21.B

【详解】本题考查学生对诗句含义的理解。作答时,首先审清题干要求,明确要求后,对所给的诗句从意象、用词等角度揣摩诗句的含义,从而选出正确答案。

A项,“君子荡荡,小人长戚戚”意思是君子心胸开阔,神定气安,小人则是斤斤计较,患得患失。句中用于鼓励因工作业绩不好、情绪失落的小李,使用错误。

B项,“不鸣则已,一鸣惊人”比喻平时没有突出的表现,一下子做出惊人的成绩。句中用于为队员们加油,使用正确。

C项,“古来存老马,不必取长途”意思是自古以来养老马是因为其智可用,而不是为了取其体力;这句话是杜甫对自己的激励,言外之意是“我虽年老多病,但还是能有所作为的”。句中用于家人劝退休后想再就业的老刘,语意相反,使用错误。

D项,“往者不可谏,来者犹可追”意思是已经过去的已无法挽回,正在到来的还可以补救。句中用于高考前夕激励大家的标语,使用错误。

故选B。

22.C

【详解】本题考查学生理解诗歌内容,鉴赏诗歌语言、形象、技巧的能力。

C.“隔一段时间再寄书信来,不要影响进京应试”错误,曲解诗句意思,“久已后书儿信儿、索与我凄凄惶惶的寄”意思应该是“从今往后,张生你要书信给我赶紧寄”。

故选C。

23.D

【详解】本题考查学生评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。

D.说法错误,“三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急”说的不是酒味淡,也不是说酒量少,作者要表达的是再多的酒,再烈的酒,也消解不了心中的愁。

故选D。

24.A

【详解】本题考查理解诗歌内容的能力。

A项,“莫言春度芳菲尽,别有中流采芰荷”意思是:不要说春尽花谢,无景可赏,乘小舟到湖中去采撷莲菱,仍别具一番情趣,由此可以看出写的夏天。

B项,“何事春风容不得?和莺吹折数枝花”意思是:为什么春风竟然容不得这些,惊走了莺黄又吹折数枝花,由此可以看出该句描写的是春天。

C项,“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”意思是:春天杏花绽放,飘飞的雨丝轻轻地沾在衣服上,却不曾把衣服完全湿透,由此可以看出该句描写的是春天。

D项,“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”意思是:暮春时候长安处处飘絮又飞花,寒食节日风吹皇家花园柳枝斜,由此可以看出描写的是春天。

故选A。

25.B

【详解】本题考查学生理解诗歌内容,鉴赏形象、语言以及手法的能力。

B.“用客观事物衬托远行人去意已决”错误。唱词中的“柳丝”、“疏林”,不再是“客观事物”,而是融入了作者及其演唱的剧中人的思想感情,是一个个“意象”;“去意已决”也不着边际,这是双方商定了的“告别”,不是单方面的“去意”。

故选B。

26.B

【详解】本题考查学生语言表达得体的能力。

A .垂念:敬辞,称对方(多指长辈或上级)对自己的关心挂念。 语境指老师当年对自己的关心,使用错误。羁鸟恋旧林,池鱼思故渊:表示厌倦官场,渴求自由平静的田园生活。用在思念母校上引用错误。

B .莫道桑榆晚,为霞尚满天:不要说太阳到达桑榆之间已近傍晚,霞光余辉照样可以映红满天。比喻老当益壮,老有所为,积极进取。语境祝福老人,引用正确。

C .同是天涯沦落人,相逢何必曾相识:彼此都是流落在外或有着相同际遇的人,今日相逢何必问曾经是否相识。语境说对朋友的安慰,不是不相识之人,引用错误。

D .正是江南好风景,落花时节又逢君:慨叹与友人在颠沛流离中的重逢。语境没有颠沛流离的意思,引用错误。

故选B。

27.B

【详解】本题主要考查理解词句意思及识记文化常识的能力。

“绿肥红瘦”,意思是绿叶茂盛,花渐凋谢,指暮春时节,也形容春残的景象。出自《如梦令》。

故选B。

28.A

【详解】本题考查对诗歌内容的理解能力。

A项,“表现诗人的一种消极的处世心态”错。表达作者对美好事物容易失去的感叹和对美好人生的眷恋。

故选A。

29.B

【详解】本题考查学生对诗词综合赏析能力。

B项,“运用拟人和衬托的手法”分析有误,“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”写离天不满一尺的险峻高峰和枯松倒挂的悬崖峭壁,运用的手法是衬托和夸张,这里很明显没有使用拟人的手法。

故选B。

30.B

【详解】本题考查学生对诗词综合赏析能力。此类题综合考查诗词的形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗词的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗词意思,答题时注意仔细辨析。本题要求选出“对《雨巷》的相关解说不恰当的一项”。

B项,以偏概全,错在“诗歌第一节至六节写"我"在雨巷里的想象,用的是虚写”这个地方。其实细读文本可知:第一节实写,二至六节写“我”在雨巷里的想象情景。全诗采用的是虚实结合的写法。

故选B。

1.选出对李白《蜀道难》有关内容的赏析不正确的一项( )

A.开篇极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出主题,为全诗奠定奔放雄奇的感情基调。

B.诗人以夸张的笔墨描绘了自古以来秦蜀之间被高山峻岭阻挡的情形。由秦入蜀,必经太白峰,自古只有高飞的鸟儿能从其低缺处飞过。

C.千里翱翔的黄鹤不能飞渡,轻疾敏捷的猕猴也不能攀援,不言而喻,人的行走就更难了。诗人的夸张、衬托之笔极写蜀道的高不可攀。

D.青泥岭为唐人人蜀要道,诗人以写实的手法着重写其山路的萦回和山势的峻危来表现人行其上的情状和畏惧心理,捕捉了手扪星辰、呼吸紧张、抚胸长叹等细节加以摹写,困危之状如在目前。

2.下列诗句节拍划分正确的一项是

A.看万山/红遍,层林/尽染;漫江/碧透,百舸/争流。

B.不管/风吹浪打,胜似/闲庭信步,今日得/宽馀。

C.一桥飞/架南北,天堑变/通途。

D.指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯

3.下列各句与“杨柳岸,晓风残月”所用的表现手法不同的一项是( )

A.杏花春雨江南。 B.楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

C.两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。 D.鸡声茅店月,人迹板桥霜。

4.对作品鉴赏不正确的一项是( )

A.《白莽作〈孩儿塔〉序》运用白描、整散结合等手法,表现了对革命作家及其作品的深情。

B.窦娥的誓愿导致众多的人遭受灾难,的确不应当。此类文学作品的导向是错误的。

C.周邦彦的《苏幕遮》主要用生活中的词语,生动地表现出荷之神韵、己之乡愁。

D.李清照的《声声慢》把原词牌押的平声韵改为仄声韵,使音调急促,情感凄凉。

5.下列诗句的意境,与“片石孤云窥色相,清池皓月照禅心”最为相似的一项是( )

A.鱼吹细浪摇歌扇,燕蹴飞花落舞筵。

B.一院落花无客醉,五更残月有莺啼。

C.幽溪鹿过苔还静,深树云来鸟不知。

D.汉家城阙疑天上,秦地山川似镜中。

6.下列诗句反映了不同季节的物候,按春、夏、秋、冬的次序排列正确的是( )

① 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

② 日暮苍山远,天寒白屋贫。

③ 稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

④ 知否,知否?应是绿肥红瘦。

A.②④③① B.④③①② C.④③②① D.③④①②

7.选出对《咏怀古迹(其三)》理解不当的一项( )

A.“群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。”首联着重描写王昭君的故乡气势不凡的自然环境,衬托人杰地灵,并点出题意。

B.“一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。”这两句大意是说,王昭君一别汉宫而前往北方大漠异域,最后只留下青冢一座沉寂在黄昏中。“一去”二字,是怨的开始,颔联紧接人逝村存之意,竭力渲染王昭君生前及死后的凄凉。

C.“画图省识春风面,环珮空归夜月魂。”颈联既写出王昭君美貌不被昏庸的君王所识,也写出昭君不忘故土,但也只有魂魄月夜而归,生容和死魂的反差震撼人心。

D.“千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。”尾联的琵琶乐曲将昭君的怨恨传之千载,只是加强了对汉元帝的批判。

8.下列诗句涉及我国传统节日,诗句与节日对应恰当的一项是( )

①今日云骈渡鹊桥,应非脉脉与迢迢

②不效艾符趋习俗,但祈蒲酒话升平

③鱼龙狂舞阑珊处,儿童蹦跳笑声甜

④但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖

A.①端午 ②重 阳 ③元宵 ④七夕

B.①七夕 ②端午节 ③元宵 ④重阳

C.①七夕 ②端午节 ③重阳 ④元宵

D.①元宵 ②重 阳 ③端午 ④七夕

9.对下列诗句判断有误的一项是( )

A.寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇——环境描写,渲染氛围,融情入景,暗寓别意。市列珠玑,户盈罗绮——“珠玑”和“罗绮”两个细节,暗示出杭州城声色之盛。

B.留恋处,兰舟催发——写实,精练地刻画了典型环境与典型心理。羌管弄晴,菱歌泛夜——对仗工稳,情韵悠扬,互文见义。

C.执手相看泪眼,竟无语凝噎——语言通俗而感情深挚,形象逼真,纯用白描手法。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞——铺叙手法,略带夸张。

D.千里烟波,暮霭沉沉楚天阔——情景交融,衬托出旅人前途茫茫。异日图将好景,归去凤池夸——烘托出西湖之美,照应开头。

10.对下列加横线词的理解,不正确的一项是( )

A.李凭箜篌引,“引”是乐曲体裁之一。

B.吴丝蜀桐张高秋,“高秋”指弹奏的时间。

C.芙蓉泣露香兰笑,“芙蓉泣露”形容乐声惨淡。

D.昆山玉碎凤凰叫,“昆山玉碎”形容乐声凝重。

11.下面对《苏幕遮》一词内容的理解有误的一项是( )

A.这首词是作者寄居长安时因思念家乡而做的。

B.这首词以写荷花为焦点,上片写景,下片抒情,将一个活泼清远的词境呈现在读者面前。

C.这首词下片直抒胸臆,写出了家人对作者的思念。

D.作者面对着象征江南钱塘风色的荷花,勾起了自己对故乡、对朋友的思念之情。

12.下列诗句,按风格分类正确的一项是( )

①众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处。 ②乱石穿空,惊涛拍岸,卷起干堆雪。

③欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处。 ④楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

⑤叶上初阳干宿雨,水面清圆,—一风荷举。 ⑥春水碧于天,画船听雨眠。

A.①②③⑤/④⑥ B.①③⑥/②④⑤

C.①③④/②⑤⑥ D.①③⑤⑥/②④

13.下列对《虞美人》的理解与分析,不正确的一项是( )

春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕阑玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

A.全词从对春花秋月等美好事物“何时了”的天问转向自问,通篇围绕“愁”字,笔法起伏失宕,具有强烈的艺术感染力。

B.上阕状眼前之景,下阕写回忆之景,将故国衰亡与天地变化,将人事无常与天地运行联系在一起,读来让人扼腕而叹息。

C.全词以失国之君的口吻,直抒亡国之恨。“只是”二字的叹惋口气,既传出了物是人非的无限怅惘,也可见词人之悔恨。

D.结句以汪洋恣肆的一江春水作喻,将个人悲情酝酿成人类的悲情,奔腾而下,一泻千里,写出了愁之深广与无穷无尽。

14.下面对诗句的解说不恰当的一项是( )

A.“方宅”句,意思是说围绕住宅的土地有十来亩。方,围绕的意思。

B.“榆柳”两句,描写了榆柳、桃李遍布房前屋后的情景。

C.“暧暧”两句,远村、墟烟构成一幅远景。“暧暧”与“依依”在诗中是近义词,因此可以互换。

D.“狗吠”两句,描绘了一幅鸡鸣狗叫的农村生活图景,切那么自然,那么纯朴。

15.下列诗句,都有季节景物的描写,若依春夏秋冬时序排列,正确的选项是( )

(甲)接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。 (乙)忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

(丙)寒蝉聒梧桐,日夕长悲呜。 (丁)荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

A.乙甲丙丁 B.甲乙丙丁

C.丙丁甲乙 D.乙丁丙甲

16.阅读下面的诗歌,完成小题。

夏日南亭怀辛大①

孟浩然

山光②忽西落,池月③渐东上。

散发乘夕凉,开轩卧闲敞。

荷风送香气,竹露滴清响。

欲取鸣琴弹,恨无知音赏。

感此怀故人,终宵劳梦想。

【注释】①此诗写夏夜水亭纳凉的清爽闲适和对友人的怀念。②山光:山上的日光。③池月:即池边月色。

请判断下列说法不正确的一项是( )

A.开篇两句遇景入咏,“山光忽西落,池月渐东上”运用白描手法,勾勒出恬静幽美的月夜图。“忽”“渐”二字运用精妙,二字不但传达出夕阳西下与素月东升给人的实际感觉,还写出诗人纳凉时内心的满足。

B.诗中“池月渐东上”与苏轼《水调歌头》“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”选用的意象“月”营造的意境一样,都给人闲适宁静之感。

C.诗中三、四句是说,诗人披头散发乘凉。诗人沐浴后,洞开亭户,散发不梳,靠窗而卧,享受着清凉的感觉,这两句不但写出一种闲情,同时也写出一种舒适。

D.作者善于捕捉生活中诗意的感受。此诗并无十分厚重的思想内容,然而写景状物细腻入微,语言流畅自然,情境浑然一体,给人一种清闲之感。

17.下列各句中的引用,运用不恰当的一项是

A.“物情无巨细,自适固其常”,史铁生走进地坛,发现此处静谧而悠远,无论渺小如一滴水、一片叶,还是壮美如参天古木、落日西沉,都自在美好。

B.“家在梦中何日到,春来江上几人还?”人们走向前方、到处流浪时,又时刻惦念正在远去和久已不见的家、家园和家乡。

C.“苍龙日暮还行雨,老树春深更护花”,84岁高龄的钟南山院士,本可以含饴弄孙、颐养天年,却奔波于抗击新冠病毒的最前线,值得敬佩。

D.“宣父犹能畏后生,丈夫未可轻少年”,新时代青年人需要多汲取知识,丰富人生积累,更不可轻狂,要保持谦虚态度,向前辈学习。

18.下列诗句,依“春夏秋冬”四季来排列,正确的选项是( )

①残萤栖玉露,早雁拂金河 ②燕草如碧丝,秦桑低绿枝

③木槿花开畏日长,时摇轻扇倚绳状 ④四野便应枯草绿,九重先觉冻云开

A.②①③④ B.②③①④ C.④②①③ D.④③①②

19.下列对《长亭送别》选段的理解和分析,不恰当的一项是

[正宫|端正好]碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉 总是离人泪。

(一煞]青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮霭相遮蔽。夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内,来时甚急,去后何迟?

[收尾]四围山色中,一鞭残照里。遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?

A.[正宫][端正好]通过对暮秋郊外环境的描写,抒发了莺莺分别时痛苦难忍的感受。

B.“染”和“醉”两个字,使客观景色带上了浓重的主观色彩,构成一种“无我之境”。

C.“无人语”三个字写出了周围寂静,更刻画出莺莺的孤独和无人倾诉的愁苦心态。

D.[收尾]描写张生远去后场景,最后--句将抽象情感具体化,富有新意且自然,不着痕迹。

20.下列诗句,没有表达思乡之情的一项是( )

A.春风又绿江南岸,明月何时照我还?

B.少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

C.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

D.浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

21.下列选项中,名句使用最恰当的一项是( )

A.小李因工作业绩不好,情绪失落,朋友鼓励说:“君子荡荡,小人长戚戚。”

B.班级球队冲击冠军,同学们拉出横幅“不鸣则已,一鸣惊人”为队员们加油。

C.老刘退休后想再就业,家人以“古来存老马,不必取长途”劝其不要再工作。

D.高考前夕,班主任在班级贴出“往者不可谏,来者犹可追”的标语激励大家。

22.[叨叨令]见安排着车儿、马儿,不由人熬熬煎煎的气;有甚么心情花儿、靥儿,打扮得娇娇滴滴的媚;准备着被儿、枕儿,只索昏昏沉沉的睡;从今后衫儿、袖儿,都搵做重重叠叠的泪。兀的不闷杀人也么哥?兀的不闷杀人也么哥?久已后书儿信儿、索与我凄凄惶惶的寄。赏析错误的一项是( )

A.以丰富的情态描写,补述莺莺动身前已经产生和未来将要产生的愁绪。

B.莺莺看见送行的车马,心中非常难过、憋闷,无心梳妆打扮,从今以后只能用昏睡和哭泣来熬度时光。

C.叮嘱张生分别后,隔一段时间再寄书信来,不要影响进京应试。

D.运用民间口语,运用排比、反复等修辞手法,造成音节和韵的回环流转,与莺莺抽泣的声音和心情相合拍。

23.下列对《念奴娇 赤壁怀古》和《声声慢》两词的理解,不正确的一项是( )

A.“乱石”三句,写尽大江奔流的气魄和赤壁的雄奇,寥寥数语,有声有色;“江山”两句,由写景自然过渡到写人,为下片做铺垫。

B.“遥想”六句,写尽周瑜的风采才华。“故国”三句,从历史回到现实,从怀古到伤己。“人生如梦”两句,貌似超脱,实则无奈,抒发了壮志难酬的苦闷。

C.“寻寻觅觅”,不是写实,它只是表现一种若有所失的心理。但是,这种心理是通过把“寻觅”这种行动虚化来表现的,便赋无形于有形,把感情心理表现得格外形象。

D.“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!”词人写“三杯两盏”言酒量之少,“淡”言酒质之薄。而晚风,却是“急”的。借酒御风御寒,却酒少、风急、愁多,怎不悲戚?

24.下列诗句描写的季节,不是春天的一项是( )

A.莫言春度芳菲尽,别有中流采芰荷。 (贺知章)

B.何事春风容不得?和莺吹折数枝花。(王禹偁)

C.沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。(释志南)

D.春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。(韩翃)

25.[滚绣球]恨相见得迟,怨归去得疾。柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迍迍地行,车儿快快地随,却告了相思回避,破题儿又早别离。听得道一声“去也”,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌:此恨谁知?赏析错误的一项是( )

A.以途中的景物为线索抒情写意,从不同侧面展示主人公复杂的内心世界。

B.柳丝虽长,却难系住远行人的马,想使疏林挂住斜阳也是枉然,用客观事物衬托远行人去意已决,难以挽留。

C.张生骑马在前,因依恋而慢慢地走;莺莺坐车在后,因难舍而紧紧跟随。曲词真实、细腻地写出了人物内心的离别之苦。

D.莺莺因将与张生分别而消瘦。虽然高度夸张,却准确地写出了莺莺在感情折磨下身心交瘁的状况。

26.下列各句中,引用准确,表达得体的一项是( )

A.毕业三十年的老校友回到母校,深情地对老师说:“恩师,感谢您当年垂念,‘羁鸟恋旧林,池鱼思故渊’,我真怀念过去的校园生活啊。”

B.爷爷八十寿宴上,李明给爷爷祝酒,恭敬地说:“爷爷,感谢您对我的关怀,‘莫道桑榆晚;为霞尚满天’,祝您老人家幸福快乐,健康长寿!”

C.某君安慰失意的朋友,动情地说:“兄弟,大难不死,必有后福,‘同是天涯沦落人,相逢何必曾相识’,千万别灰心!”

D.某同学给外地的朋友写信,信里写道:“前日,在后街遇到令尊大人,我感觉就如见到你一般,真是‘正是江南好风景,落花时节又逢君’。”

27.李清照词中的“绿肥红瘦”描写的是什么季节的景色?( )

A.初春 B.暮春 C.仲夏 D.深秋

28.对下面几首诗的理解有误的一项是( )

A.《乐游原》一诗中“夕阳”“黄昏”意味着人生有限,表现诗人的一种消极的处世心态。

B.《清明》一诗中“行人”与“牧童”的亲和,体现出对人生乐趣的健康追求,蕴涵温馨的人性。

C.《登鹳雀楼》一诗中登楼所见之景气势奔放,反映了诗人壮阔的胸怀和宏廓的人生境界。

D.《春晓》一诗从夜来风雨声的揣想,对落花表示惋惜之情。

29.对李白的《蜀道难》节选部分理解和分析,不正确的一项是( )

问君西游何时还 畏途巉岩不可攀。但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜。连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧,崖转石万壑雷。其险也若此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

A.作者借“悲鸟号古木”“子规啼夜月”,渲染了旅愁及蜀道空寂苍凉的环境氛围,有力地烘托了蜀道之难。

B.“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”,运用拟人和衬托的手法,写出了山峰之高、绝壁之险,使人望而生畏。

C.诗人由静而动,先托出山势的高险,再写出水石激荡、山谷轰鸣的惊险场景,从而造成一种势若排山倒海的强烈艺术效果。

D.诗人将笔下的蜀道描绘得如此动人,在于其融贯其间的浪漫主义激情。他通过对自然景物热情的赞叹,借以抒发自己的思想感受。

30.对《雨巷》的相关解说不恰当的一项是

A.《雨巷》描绘了一幅梅雨时节江南小巷的阴沉图景,发表后产生了较大影响,其作者戴望舒也因此成名,人们称之为“雨巷诗人”。

B.诗歌第一节至六节写"我"在雨巷里的想象,用的是虚写。它不仅拓展了诗歌内容,营造迷茫朦胧的意境,让读者有更多思考的空间,而且强化了诗歌主题。

C.诗中运用了反复、排比、顶真、回环的修辞,重章叠句的表现手法,营造了低沉优美的旋律节奏,使诗歌具有婉转悦耳的音乐美感。

D.第三节"像我一样,像我一样地默默彳亍着"采用的是反复的修辞手法。"默默彳亍"的动作细节描写,极力表现了女子寂寞惆怅的内心世界。

参考答案:

1.D

【详解】本题考查学生赏析文本内容的能力。

D.“诗人以写实的手法着重写其山路的萦回和山势的峻危”错误,攀援青泥岭的细节并非写实而是想象。

故选D。

2.D

【详解】A看/万山/红遍,B、今日/得/宽馀,C、一桥/飞架/南北,天堑/变/通途

3.C

【详解】本题考查艺术手法,又称表现手法、写作特色。指作者在艺术创造过程中为塑造艺术形象、表现审美情感时所运用的各种具体的表现手段。较为常见的有比喻、夸张、象征、烘托、渲染、对比、反衬、伏笔、暗示、双关、拟人、排比等。手法与内容有着密切的互为依存的辩证关系,因为手法运用的终极目的在于使艺术作品的内容得到充分、完美的表现。

本题,例句“杨柳岸,晓风残月”的表现手法是融情于景,将自己依依惜别的深情寄托在“杨柳”“晓风残月”这样的景物上。

A项,融情于景,“杏花”“春雨”“江南”写出了江南独有的美景,融入了诗人对江南的喜爱之情。

B项,融情于景,诗句全是意象的组合,是诗人对自己经历战争的回忆,在景物之中融入了诗人的豪迈情怀。

C项,直抒胸臆,诗人直接表达对情感的看法,认为情感不因为离别而变淡。

D项,融情于景,全是意象的组合,景物之中融入了诗人在外的孤寂之情和浓浓的思乡之意,字里行间流露出人在旅途的失意和无奈。

故选C。

4.B

【详解】本题考查学生对经典名著基本内容、手法、主旨或观点的整体把握能力。

B. 《窦娥冤》写窦娥临刑发出三桩誓愿:血溅白练、六月飞雪、亢旱三年。她的冤屈和抗争感天动地。这不仅表明窦娥的冤屈深重、反抗的强烈,而且显示她的愤怒抗争的强大力量,寄托了作者鲜明的爱憎,反映了当时人民的反抗情绪和伸张正义、惩治邪恶的理想。所以“此类文学作品的导向是错误的”说法不正确。

故选B。

5.C

【详解】本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

“片石孤云窥色相,清池皓月照禅心”意境清幽,颇有禅意。

A.“鱼吹细浪摇歌扇,燕蹴飞花落舞筵”写的是天气闷热,气压低,所以这时候一些水里的鱼儿连连透出水面吐泡泡,有的还纷纷跃出水面。对句中的“燕蹴飞花”进一步证实了当时的天气状况,因为气压低,当时燕子也就飞得极低,这样才有可能杜甫近距离观察到“燕蹴飞花”。这两句写出了环境的闷热压抑。

B.“一院落花无客醉,半窗残月有莺啼” 的诗意:满院都是凋谢的落花,再见不到沉醉的客人,只有残月映窗,黄莺悲啼。“落花”“残月”写出了环境的凄凉。

C.“幽溪鹿过苔还静,深树云来鸟不知”这里用“鹿过”、“云来”,衬托出“幽溪”、“深树”、“苔还静”、“鸟不知”的静意。所以写出了意境的清幽。

D.“汉家城阙疑天上,秦地山川似镜中”写的是宫殿群倒影的出现使得凝视水池的诗人产生了一时的错觉,由于宫殿群的倒影添加在天空的倒影上,他错认为它们是天上的宫殿,但又“纠正”了自己的比喻,指出它们是“汉家城阙”。写出了阔大的意境。

故选C。

6.B

【详解】本题考查学生识记文学常识和理解诗句意思的能力。

①落霞与孤雁一起飞翔,秋天的江水和辽阔的天空连成一片,浑然一色。从“秋水”可明确判定描写的是秋天景色。

②夜暮降临,连绵的山峦在苍茫的夜色中变得更加深远。天气寒冷,使这所简陋的茅屋显得更加清贫。从“天寒”可判定描写的是冬天景色。

③在稻花的香气里,人们谈论着丰收的年景,耳边传来一阵阵青蛙的叫声,好像在说着丰收年。从“蛙声”可明确判定描写的是夏天景色。

④ 你可知道,这个时节应该是绿叶繁茂,红花凋零了。从“绿肥红瘦”可知,描写的是暮春景色。

故选B。

7.D

【详解】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力

D.“只是加强了对汉元帝的批判”错误,“千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论”是此诗的结尾,借千载作胡音的琵琶曲调,点明全诗写昭君“怨恨”的主题。昭君的“怨恨”尽管也包含着“恨帝始不见遇”的“怨思”,但更主要的,还是一个远嫁异域的女子永远怀念乡土,怀念故土的忧思,它是千百年中世代积累和巩固起来的对自己的乡土和祖国的最深厚的共同的感情。也寄寓了诗人的情感。

故选D。

8.B

【详解】本题考查理解诗句意思和识记文化常识的能力。

①关键词“鹊桥”“脉脉”“迢迢”表明是七夕节;②关键词“艾符”“蒲酒”表明是端午节;③ “鱼龙狂舞”“儿童蹦跳”表明是元宵节;④关键词“酩酊酬佳节”“登临”表明是重阳节。据此可以排除ACD。

故选B。

9.C

【详解】本题综合考查对诗歌的鉴赏能力,涉及了对诗歌的手法、内容、情感、主题的鉴赏。这类题目解答时一般首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,领悟思想情感,思考表现手法。

C项,“纯用白描手法”错误,“执手相看泪眼”为细节描写,用极冼炼的文字,生动而又细致地描绘出与情人分手时那种依恋难舍的情状。

故选C。

10.D

【详解】D项,“昆山玉碎”形容乐声清脆。

11.C

【详解】本题考查学生综合鉴赏诗歌的能力。

C.“这首词下片直抒胸臆”错误,词的下片采用了虚实结合的手法,作者在梦境中想到渔郎对自己的思念,实际上是表现自己对家乡、对朋友的思念之情。

故选C。

12.D

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学常识,以及赏析诗词风格能力。

①③⑤⑥是婉约风格,②④是豪放风格。

故选D。

13.B

【详解】本题考查学生对诗歌的理解和分析能力。

B.“上阕状眼前之景,下阕写回忆之景”是错误的。“春花秋月”“东风”“明月”这些并不是眼前之景,而只是最容易勾起人们美好联想的事物。

故选B。

14.C

【详解】本题考查分析和理解诗句内容的能力。

C项,“暧暧”和“依依”形成的是先后之间的具体联系,这里是不可互换的。

故选C。

15.A

【详解】本题考查学生语言表达之句排序的能力。

(甲)描写的是莲叶荷花,对应的季节是夏天; (乙)描写的是杨柳,对应的季节是春天 ;(丙)描写的是寒蝉,对应的季节是秋天;(丁)描写的是残败的菊花,对应季节是冬天。

故选A。

16.B

【详解】本题考查学生分析理解诗歌内容和情感的能力。

B.“都给人闲适宁静之感”错。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,“月”这一意象寄托着诗人悲欢离合的主观情思,不是所说的给人闲适宁静之感。

故选B。

17.D

【详解】本题主要考查语言表达的能力。解答此类试题,需要理解诗句的意思,然后联系语境内容分析判断。

D项,“宣父犹能畏后生,丈夫未可轻少年”,孔圣人还说后生可畏,大丈夫可不能轻视少年人啊!这两句意为孔老夫子尚且觉得后生可畏,你李邕难道比圣人还要高明?男子汉大丈夫千万不可轻视年轻人呀!后两句对李邕既是揄揶,又是讽刺,也是对李邕轻慢态度的回敬,态度相当桀骜,显示出少年锐气。结合语境内容分析,主要讲新时代青年人的学习态度,诗句引用不合语境。

故选D。

18.B

【详解】试题分析:本题主要考查诗句内容分析。题干要求依“春夏秋冬”四季来排列,分别分析诗句内容。①句几只残存的萤火虫,栖息在沾满白露的野草上;清秋的拂晓,一行大雁掠过星光淡淡的银河,写早秋景色的。②句以相隔遥远的燕秦春天景物起兴,写独处秦地的思妇触景生情,终日思念远在燕地卫戍的夫君,盼望他早日归来。③句是讲避暑纳凉,夏季。④句结合“枯草绿”“冻云开”分析可知,是冬季。综合B项正确。

19.B

【详解】本题考查学生对文本综合赏析能力。此类题综合考查文本的形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖文本的所有内容,注意结合文本进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解文本意思,答题时注意仔细辨析。本题要求选出“下列对《长亭送别》选段的理解和分析,不恰当的一项是”。

B项,“构成一种‘无我之境’”错,个“染”字,沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩,“晓来谁染霜林醉 总是离人泪”,在离人眼里,霜林之所以醉,是由惜别的血泪染红的。“醉”字,既写出了枫林的色彩,更赋予了在离愁的重压下不能自持的人的情态。至此,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,无法分开,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境,达到情景交融的艺术境界,并不是“无我之境。

故选B。

20.C

【详解】本题考查学生评价诗歌思想内容和情感的能力。

A.“春风又绿江南岸,明月何时照我还”的意思是和煦的春风又吹绿了大江南岸,明月什么时候才能照着我回到钟山下的家里。表达诗人远在他乡,思念故乡和亲人,渴望早日返回家乡的心情。

B.“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的意思是年少时离乡老年才归家,我的乡音虽未改变,但鬓角的毛发却已经疏落。抒发了诗人久客他乡的思乡之情,也写出了久别回乡的亲切感。

C.“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”写诗人在风雨洒落的夜晚,梦见自己一身戎装,骑着战马,跨越北国冰封的河流,同敌人在疆场厮杀的情景。抒发了诗人要征战沙场的豪迈的激情与豪情。所以,这两句诗没有表达思乡之情。

D.“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”的意思是饮一杯浊酒,不由得想起万里之外的亲人,眼下战事未平,功名未立,还不能早作归计。诗人一边饮着浊酒,一边思念着家里的亲人和家乡的一草一木,抒发了诗人浓烈的思家思乡情。

故选C。

21.B

【详解】本题考查学生对诗句含义的理解。作答时,首先审清题干要求,明确要求后,对所给的诗句从意象、用词等角度揣摩诗句的含义,从而选出正确答案。

A项,“君子荡荡,小人长戚戚”意思是君子心胸开阔,神定气安,小人则是斤斤计较,患得患失。句中用于鼓励因工作业绩不好、情绪失落的小李,使用错误。

B项,“不鸣则已,一鸣惊人”比喻平时没有突出的表现,一下子做出惊人的成绩。句中用于为队员们加油,使用正确。

C项,“古来存老马,不必取长途”意思是自古以来养老马是因为其智可用,而不是为了取其体力;这句话是杜甫对自己的激励,言外之意是“我虽年老多病,但还是能有所作为的”。句中用于家人劝退休后想再就业的老刘,语意相反,使用错误。

D项,“往者不可谏,来者犹可追”意思是已经过去的已无法挽回,正在到来的还可以补救。句中用于高考前夕激励大家的标语,使用错误。

故选B。

22.C

【详解】本题考查学生理解诗歌内容,鉴赏诗歌语言、形象、技巧的能力。

C.“隔一段时间再寄书信来,不要影响进京应试”错误,曲解诗句意思,“久已后书儿信儿、索与我凄凄惶惶的寄”意思应该是“从今往后,张生你要书信给我赶紧寄”。

故选C。

23.D

【详解】本题考查学生评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。

D.说法错误,“三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急”说的不是酒味淡,也不是说酒量少,作者要表达的是再多的酒,再烈的酒,也消解不了心中的愁。

故选D。

24.A

【详解】本题考查理解诗歌内容的能力。

A项,“莫言春度芳菲尽,别有中流采芰荷”意思是:不要说春尽花谢,无景可赏,乘小舟到湖中去采撷莲菱,仍别具一番情趣,由此可以看出写的夏天。

B项,“何事春风容不得?和莺吹折数枝花”意思是:为什么春风竟然容不得这些,惊走了莺黄又吹折数枝花,由此可以看出该句描写的是春天。

C项,“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”意思是:春天杏花绽放,飘飞的雨丝轻轻地沾在衣服上,却不曾把衣服完全湿透,由此可以看出该句描写的是春天。

D项,“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”意思是:暮春时候长安处处飘絮又飞花,寒食节日风吹皇家花园柳枝斜,由此可以看出描写的是春天。

故选A。

25.B

【详解】本题考查学生理解诗歌内容,鉴赏形象、语言以及手法的能力。

B.“用客观事物衬托远行人去意已决”错误。唱词中的“柳丝”、“疏林”,不再是“客观事物”,而是融入了作者及其演唱的剧中人的思想感情,是一个个“意象”;“去意已决”也不着边际,这是双方商定了的“告别”,不是单方面的“去意”。

故选B。

26.B

【详解】本题考查学生语言表达得体的能力。

A .垂念:敬辞,称对方(多指长辈或上级)对自己的关心挂念。 语境指老师当年对自己的关心,使用错误。羁鸟恋旧林,池鱼思故渊:表示厌倦官场,渴求自由平静的田园生活。用在思念母校上引用错误。

B .莫道桑榆晚,为霞尚满天:不要说太阳到达桑榆之间已近傍晚,霞光余辉照样可以映红满天。比喻老当益壮,老有所为,积极进取。语境祝福老人,引用正确。

C .同是天涯沦落人,相逢何必曾相识:彼此都是流落在外或有着相同际遇的人,今日相逢何必问曾经是否相识。语境说对朋友的安慰,不是不相识之人,引用错误。

D .正是江南好风景,落花时节又逢君:慨叹与友人在颠沛流离中的重逢。语境没有颠沛流离的意思,引用错误。

故选B。

27.B

【详解】本题主要考查理解词句意思及识记文化常识的能力。

“绿肥红瘦”,意思是绿叶茂盛,花渐凋谢,指暮春时节,也形容春残的景象。出自《如梦令》。

故选B。

28.A

【详解】本题考查对诗歌内容的理解能力。

A项,“表现诗人的一种消极的处世心态”错。表达作者对美好事物容易失去的感叹和对美好人生的眷恋。

故选A。

29.B

【详解】本题考查学生对诗词综合赏析能力。

B项,“运用拟人和衬托的手法”分析有误,“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”写离天不满一尺的险峻高峰和枯松倒挂的悬崖峭壁,运用的手法是衬托和夸张,这里很明显没有使用拟人的手法。

故选B。

30.B

【详解】本题考查学生对诗词综合赏析能力。此类题综合考查诗词的形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗词的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗词意思,答题时注意仔细辨析。本题要求选出“对《雨巷》的相关解说不恰当的一项”。

B项,以偏概全,错在“诗歌第一节至六节写"我"在雨巷里的想象,用的是虚写”这个地方。其实细读文本可知:第一节实写,二至六节写“我”在雨巷里的想象情景。全诗采用的是虚实结合的写法。

故选B。