1.1 化学反应的热效应 同步练习题(含解析) 2023-2024学年高二上学期化学鲁科版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 1.1 化学反应的热效应 同步练习题(含解析) 2023-2024学年高二上学期化学鲁科版(2019)选择性必修1 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 445.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.1 化学反应的热效应 同步练习题

一、选择题

1.已知几种化学键的键能和热化学方程式如下:

化学键 H—N N—N Cl—Cl N≡N H—Cl

键能(kJ mol-1) 391 193 243 946 432

N2H4(g)+2Cl2(g)=N2(g)+4HCl(g) ΔH,下列推断正确的是

A.H(g)+Cl(g)=HCl(g) ΔH= +432 kJ ·mol-1

B.断裂 lmolH-Cl键吸收能量比断裂 1mol N≡N键多 514kJ

C.上述反应中,ΔH=-431 kJ·mol-1

D.上述反应中,断裂极性键和非极性键,只形成极性键

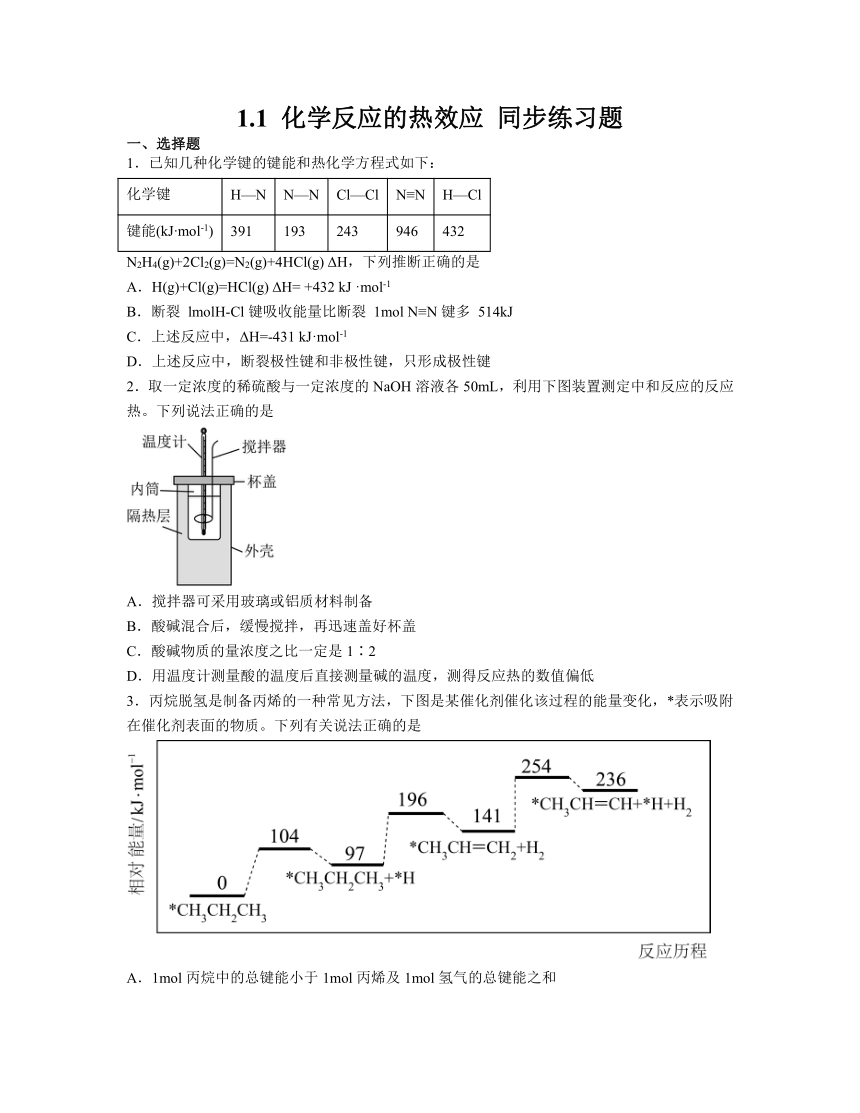

2.取一定浓度的稀硫酸与一定浓度的NaOH溶液各50mL,利用下图装置测定中和反应的反应热。下列说法正确的是

A.搅拌器可采用玻璃或铝质材料制备

B.酸碱混合后,缓慢搅拌,再迅速盖好杯盖

C.酸碱物质的量浓度之比一定是1∶2

D.用温度计测量酸的温度后直接测量碱的温度,测得反应热的数值偏低

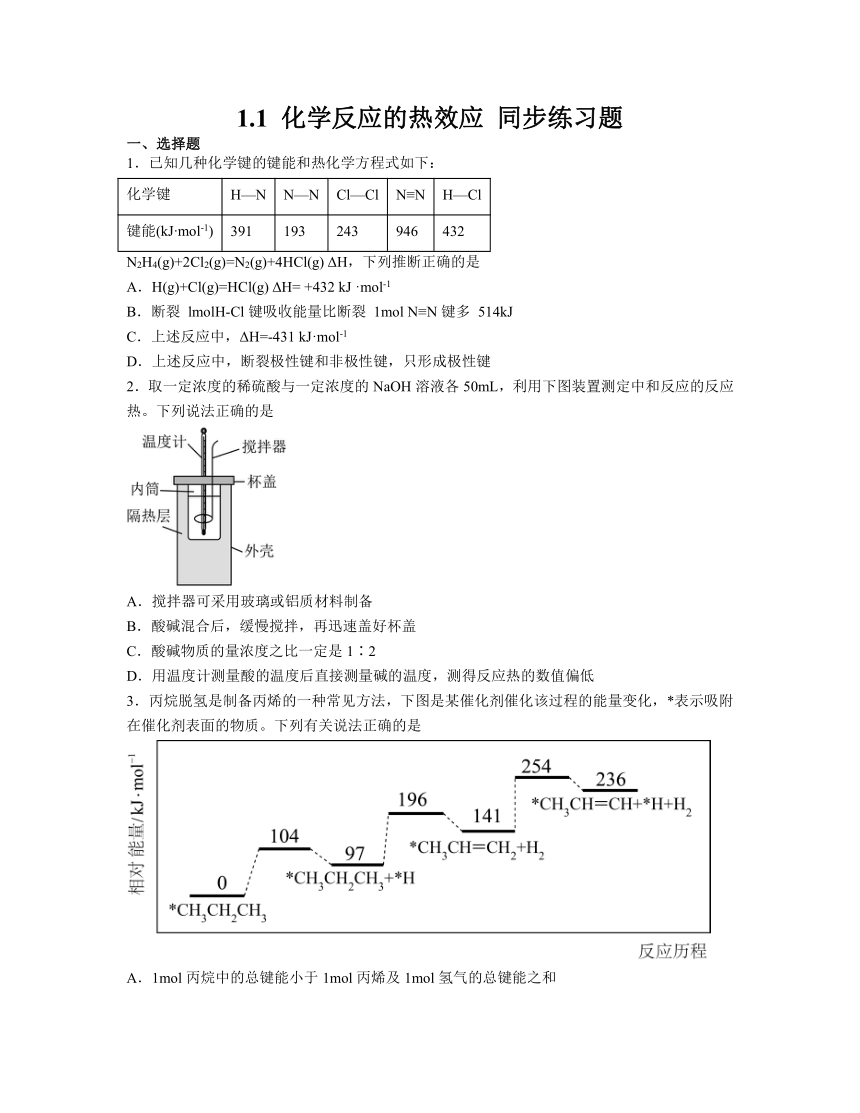

3.丙烷脱氢是制备丙烯的一种常见方法,下图是某催化剂催化该过程的能量变化,*表示吸附在催化剂表面的物质。下列有关说法正确的是

A.1mol丙烷中的总键能小于1mol丙烯及1mol氢气的总键能之和

B.在该条件下,所得丙烯中可能含其它有机物

C.该过程中发生了碳碳键的断裂与形成

D.相同条件下在该催化剂表面,比脱氢更困难

4.下列物质间的能量变化与如图所示实验的能量变化相符的是

A.灼热的炭与二氧化碳的反应

B.氯化铵与氢氧化钡晶体的反应

C.过氧化氢的分解反应

D.稀盐酸与碳酸氢钠溶液的反应

5.一定条件下密闭容器4 mol SO2 和3 mol O2建立平衡2SO2(g) +O2(g) 2SO3(g) △H,测得SO2的转化率为80%,则此条件下反应放出的热量为

A.-1.6△H B.-2△H

C.-△H D.-0.8△H

6.下列热化学方程式中,正确的是

A.肼()的燃烧热为622,则肼燃烧的热化学方程式可表示为

B.500℃,30MPa下,将2mol (g)和6mol (g)置于密闭容器中充分反应生成(g)放热77.2kJ,其热化学方程式为

C.HF和NaOH反应的中和热,则HF和NaOH反应的热化学方程式可表示为

D.在101kPa时,9g葡萄糖()固体完全氧化生成和液态水时,放出140kJ热量,则该热化学方程式可表示为

7.为了环境保护,工厂烟气可经过下列工艺进行脱硫,则2S(g)=S2(g)的反应热ΔH为

①H2S(g)+O2(g)=SO2(g)+H2O(g) ΔH1

②2H2S(g)+SO2(g)=S2(g)+2H2O(g) ΔH2

③H2S(g)+O2(g)=S(g)+H2O(g) ΔH3

A.ΔH1+ΔH2-ΔH3 B.ΔH1+ΔH2-2ΔH3

C.ΔH1-ΔH2+2ΔH3 D.ΔH1+ΔH2-ΔH3

8.红热的炭和水蒸气反应生成2 mol H2和2 mol CO气体,吸收262.6 kJ热量,能表示该反应热化学方程式的是

A.

B.

C.

D.

9.已知:①H2的燃烧热(ΔH)为-285.8kJ·mol-1;

②中和反应生成1mol水时的反应热(ΔH)为-57.3kJ·mol-1;

③水的汽化热(ΔH)为+44.0kJ·mol-1

下列热化学方程式书写正确的是

A.2H2(g)+O2(g)=2H2O(1) ΔH=-285.8kJ·mol-1

B.H2O(1)=H+(aq)+OH-(aq) ΔH=+57.3kJ·mol-1

C.H2(g)+O2(g)=H2O(g) ΔH=-329.8kJ·mol-1

D.OH-(aq)+CH3COOH(aq)=CH3COO-(aq)+H2O(1) ΔH=+57.3kJ·mol-1

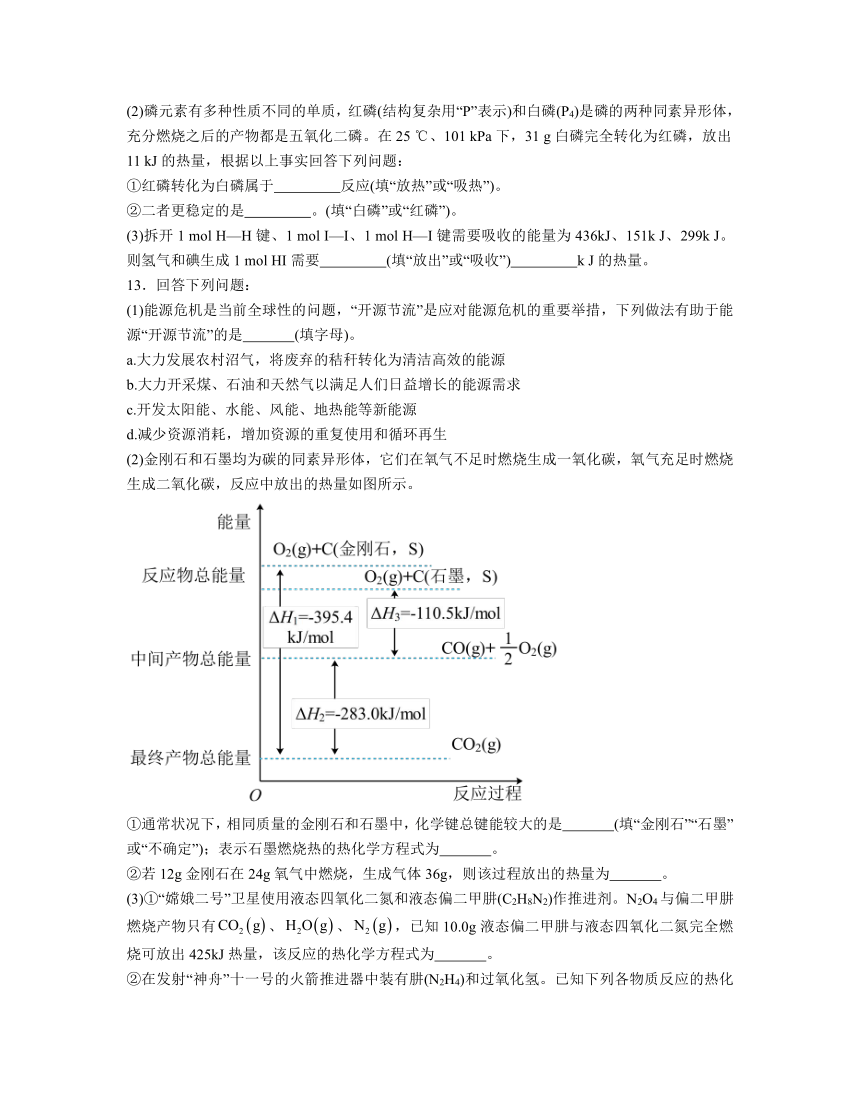

10.科学家用X射线激光技术观察到CO与O在催化剂表面形成化学键的过程。

反应过程的示意图如下。

下列说法不正确的是

A.CO2含有极性共价键 B.上述过程表示CO和O生成CO2

C.上述过程中CO断键形成C和O D.从状态I到状态III,有能量放出

二、填空题

11.热化学方程式意义:不仅表示化学反应中的 变化,也表明了化学反应中的 变化。

实例:已知25℃、101kPa下,热化学方程式为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l) ΔH=-571.6kJ·mol-1,其表示在25℃、101kPa, 与 完全反应生成 时放出的热量是 。

12.回答下列问题:

(1)指出下列变化能量是怎样转化的:学校燃烧煤煮饭 ,给手机的电池充电 。

(2)磷元素有多种性质不同的单质,红磷(结构复杂用“P”表示)和白磷(P4)是磷的两种同素异形体,充分燃烧之后的产物都是五氧化二磷。在25 ℃、101 kPa下,31 g白磷完全转化为红磷,放出11 kJ的热量,根据以上事实回答下列问题:

①红磷转化为白磷属于 反应(填“放热”或“吸热”)。

②二者更稳定的是 。(填“白磷”或“红磷”)。

(3)拆开1 mol H—H键、1 mol I—I、1 mol H—I键需要吸收的能量为436kJ、151k J、299k J。则氢气和碘生成1 mol HI需要 (填“放出”或“吸收”) k J的热量。

13.回答下列问题:

(1)能源危机是当前全球性的问题,“开源节流”是应对能源危机的重要举措,下列做法有助于能源“开源节流”的是 (填字母)。

a.大力发展农村沼气,将废弃的秸秆转化为清洁高效的能源

b.大力开采煤、石油和天然气以满足人们日益增长的能源需求

c.开发太阳能、水能、风能、地热能等新能源

d.减少资源消耗,增加资源的重复使用和循环再生

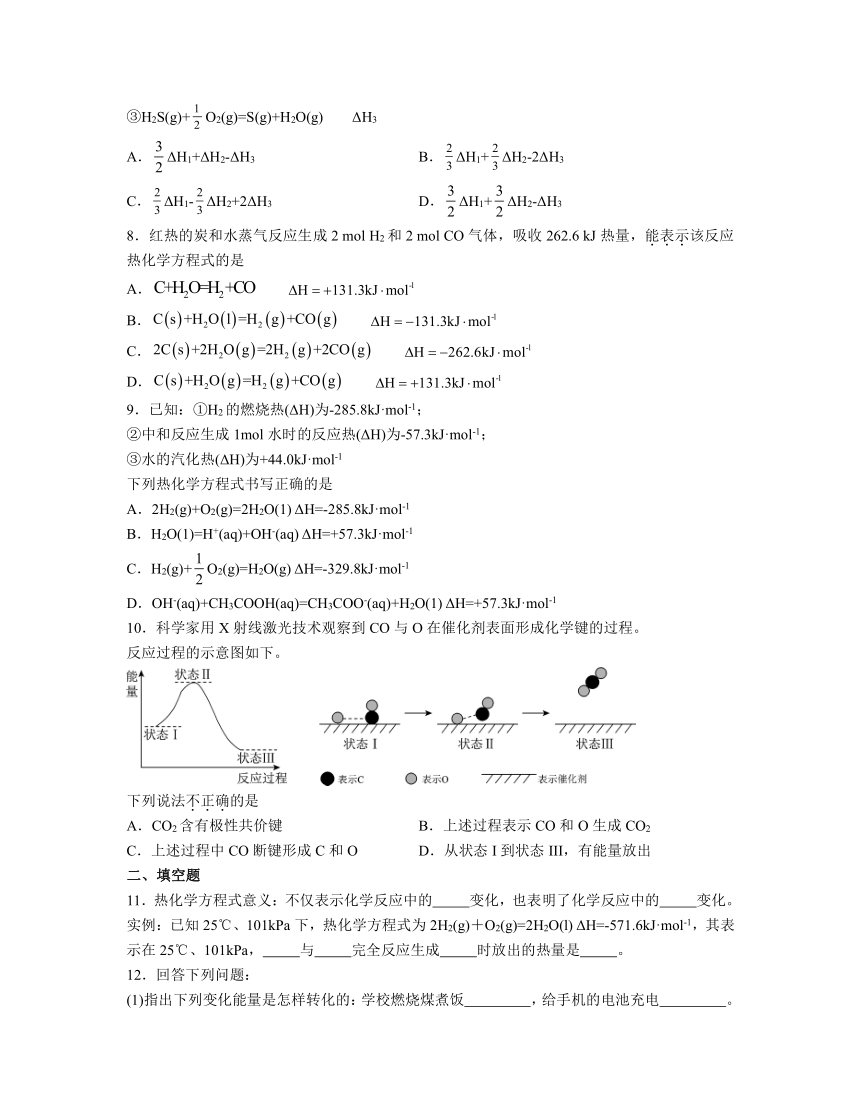

(2)金刚石和石墨均为碳的同素异形体,它们在氧气不足时燃烧生成一氧化碳,氧气充足时燃烧生成二氧化碳,反应中放出的热量如图所示。

①通常状况下,相同质量的金刚石和石墨中,化学键总键能较大的是 (填“金刚石”“石墨”或“不确定”);表示石墨燃烧热的热化学方程式为 。

②若12g金刚石在24g氧气中燃烧,生成气体36g,则该过程放出的热量为 。

(3)①“嫦娥二号”卫星使用液态四氧化二氮和液态偏二甲肼(C2H8N2)作推进剂。N2O4与偏二甲肼燃烧产物只有、、,已知10.0g液态偏二甲肼与液态四氧化二氮完全燃烧可放出425kJ热量,该反应的热化学方程式为 。

②在发射“神舟”十一号的火箭推进器中装有肼(N2H4)和过氧化氢。已知下列各物质反应的热化学方程式:

I、

II.

Ⅲ、

则(l)与过氧化氢(l)反应生成和的热化学方程式为 。

③你认为能作为火箭推进剂的物质需要满足的两个基本条件是 。

14.(1)实验测得16 g甲醇CH3OH(l)在氧气中充分燃烧生成二氧化碳气体和液态水时释放出363.25kJ的热量,试写出甲醇燃烧的热化学方程式: 。

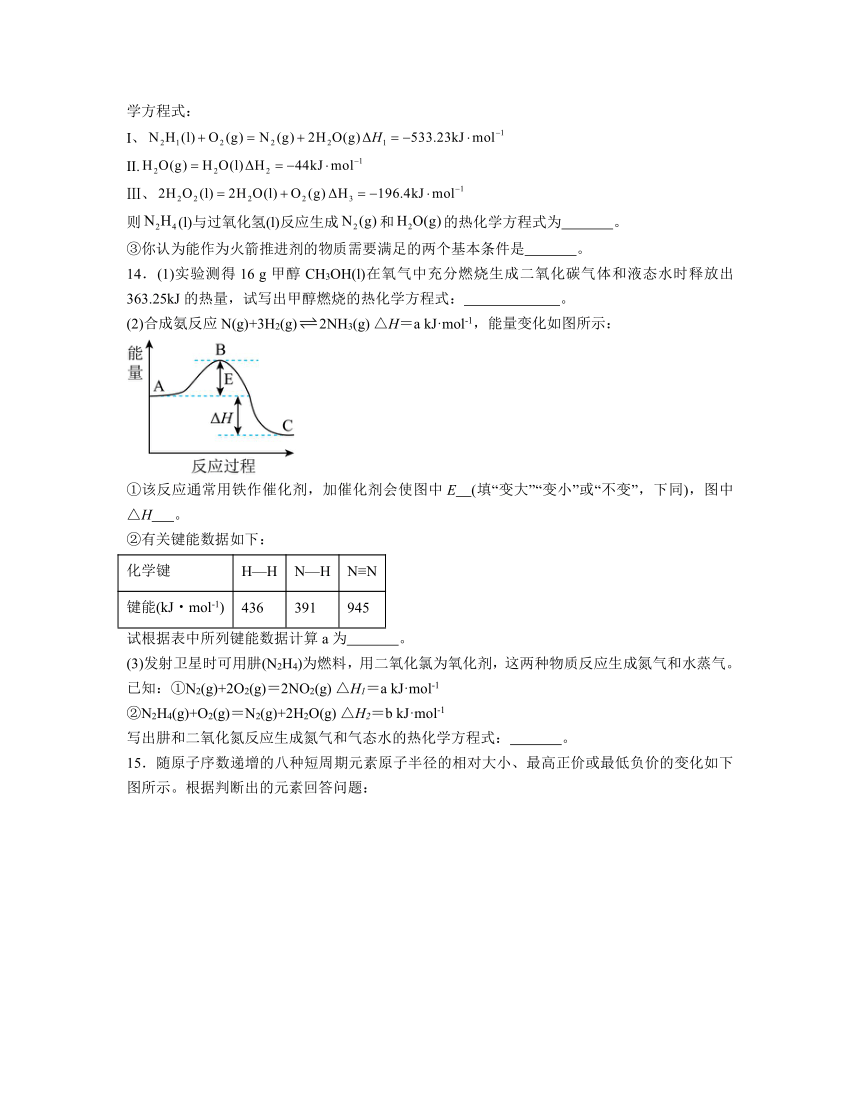

(2)合成氨反应N(g)+3H2(g)2NH3(g) △H=a kJ·mol-1,能量变化如图所示:

①该反应通常用铁作催化剂,加催化剂会使图中E (填“变大”“变小”或“不变”,下同),图中△H 。

②有关键能数据如下:

化学键 H—H N—H N≡N

键能(kJ mol-1) 436 391 945

试根据表中所列键能数据计算a为 。

(3)发射卫星时可用肼(N2H4)为燃料,用二氧化氯为氧化剂,这两种物质反应生成氮气和水蒸气。

已知:①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H1=a kJ·mol-1

②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) △H2=b kJ·mol-1

写出肼和二氧化氮反应生成氮气和气态水的热化学方程式: 。

15.随原子序数递增的八种短周期元素原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答问题:

(1)f在元素周期表的位置是 。

(2)比较y、z简单氢化物的沸点(用化学式表示,下同) > ;比较g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱 > 。

(3)下列事实能说明d元素的非金属性比硫元素的非金属性强的是 。

a.d单质与H2S溶液反应,溶液变浑浊

b.在氧化还原反应中,1mold单质比1molS得电子多

c.d和S两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高

(4)任选上述元素组成一种四原子18电子共价化合物,写出其电子式 。

(5)已知1mole的单质在足量d2中燃烧,恢复至室温,放出255.75kJ热量,写出该反应的热化学方程式 。

16.已知强酸和强碱的稀溶液发生中和反应生成1 mol H2O时放出的热称为中和热,即H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) △H=-57.3 kJ mol 1某小组用0.55 mol L 1 NaOH溶液和0.50 mol L 1硝酸溶液在如图所示的装置中进行中和热的测定实验。请回答下列问题:

(1)装置中明显的错误之处为 。

(2)取50 mL NaOH溶液和50 mL硝酸溶液进行实验,实验数据如下表。请填写下表中的空白:

温度 实验次数 起始温度t1/℃ 终止温度 t2/℃ 温度差平均值 (t2 t1)/℃

HNO3 NaOH 平均值

1 26.3 26.1 26.2 29.6

2 27.0 27.4 27.2 30.4

3 25.9 25.9 25.9 28.9

(3)近似认为0.55 mol L 1NaOH和0.50 mol L 1硝酸溶液的密度都是1 g·cm 3,反应后所得溶液的比热容c=4.18 J·g 1·℃ 1,则测定的中和热△H= (取小数点后一位)。

(4)上述实验数值结果与57.3 kJ mol 1有偏差,产生偏差的原因可能是 (填选项字母)。

a.倾倒硝酸时少量硝酸溅出 b.小烧杯实验前充分干燥 c.仰视读取反应后温度计的示数

(5)实验中若改用50 mL 0.70 mol L 1 NaOH溶液和50 mL 0.65 mol L 1硝酸溶液进行实验,测得的“温度差平均值” (填“变大”“变小”或“不变”),测定的中和热△H (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

【参考答案】

一、选择题

1.C

解析:A.H(g)+Cl(g)=HCl(g)是形成化学键的过程,是放热过程,△H=-432kJ/mol,故A错误;

B.断裂1molCl—Cl键吸收能量为243 kJ,断裂1molN≡N键吸收能量为946 kJ,因此断裂1molCl—Cl键吸收能量比断裂1molN≡N键少703kJ,故B错误;

C.焓变ΔH=反应物的键能之和-生成物的键能之和=4×(391 kJ/mol)+(193 kJ/mol)+2×(243 kJ/mol)-(946 kJ/mol)-4×(432 kJ/mol)=-431kJ/mol,故C正确;

D.上述反应中,断裂了N-H极性键和Cl-Cl、N-N非极性键,形成了H-Cl极性键和N≡N非极性键,故D错误;

故选C。

2.D

解析:A.搅拌器可采用玻璃材料,由于金属导热性良好,易造成热量较大损失,增大实验误差,故不能用铝质材料制备,A错误;

B.酸碱混合后,迅速盖好杯盖,快速拉动环形玻璃搅拌棒进行搅拌,使溶液充分反应,防止热量损失,B错误;

C.中和热的测量时,为减小误差,一般保持碱的浓度稍大,则酸碱物质的量浓度之比一般大于1∶2,C错误;

D.温度计上蘸的酸与NaOH溶液反应,导致硫酸和NaOH溶质损失,中和反应实验时放出的热量减少,使测得的反应热数值偏低,因放热反应的焓变是负值,则焓变偏高,D正确;

故选D。

3.B

解析:A.由图可知,CH3CH2CH3(g)能量小于CH3CH═CH2(g)和H2(g )总能量,则该反应为吸热反应,则1mol丙烷中的总键能大于1mol丙烯及1mol氢气的总键能之和,故A错误;

B.由图可知,生成丙烯后,丙烯还在继续脱氢,所以所得丙烯中还含有其他有机物,故B正确;

C.该反应过程中,碳骨架由C-C-C变为C-C=C,该反应过程中未发生碳碳键的断裂,故C错误;

D.由图可知,在该催化剂表面*CH3CH2CH3脱氢的活化能小于*CH3CH=CH2脱氢,说明在该催化剂表面*CH3CH2CH3脱氢比*CH3CH=CH2脱氢容易,故D错误;

故选:B。

4.C

【分析】盐酸与氢氧化钾反应为放热反应。

解析:A.碳与二氧化碳反应为吸热反应,A错误;

B.氯化铵与氢氧化钡晶体反应为吸热反应,B错误;

C.过氧化氢的分解为放热反应,C正确;

D.稀盐酸与碳酸氢钠溶液为吸热反应,D错误;

答案选C。

5.A

解析:由2SO2(g) +O2(g) 2SO3(g) △H可以知道,2molSO2完全反应放出的热量为-△H;SO2的转化率为80%,则反应的SO2为4×80%=3.2mol,物质的量与反应放出的热量成正比,设条件下反应放出的热量为x,,解得,,故A正确;

故选A。

6.D

解析:A.肼()的燃烧产物应为,因此热化学方程式可表示为,A错误;

B.(g)和(g)反应生成(g)为可逆反应,则1mol (g)完全反应放热大于38.6kJ,B错误;

C.HF为弱酸,书写离子方程式时不能拆,C错误;

D.在101kPa时,9g葡萄糖()固体的物质的量为0.05mol,完全燃烧生成液态水,放出140kJ热量,则该热化学方程式可表示为 ,D正确;

故选D。

7.B

解析:根据盖斯定律可知目标方程式2S(g)=S2(g),可由①+②-2③得到,则其ΔH=ΔH1+ΔH2-2ΔH3;

故选B。

8.D

【分析】红热的炭和水蒸气反应生成2mol H2和2molCO气体,吸收262.6kJ热量;红热的炭和水蒸气反应生成1mol氢气和1mol一氧化碳气体,吸收131.3kJ热量,“+”表示放热,“-”表示吸热,由此分析。

解析:A.热化学方程式需要标注各物质的状态,故A不符合题意;

B.根据分析,红热的炭和水蒸气反应生成1mol氢气和1mol一氧化碳气体,吸收131.3kJ热量,“+”表示吸热,热化学方程式为:C(s)+H2O(g)=H2(g)+CO(g) +131.3kJ,故B不符合题意;

C.红热的炭和水蒸气反应生成2mol氢气和2mol一氧化碳气体,吸收262.6kJ热量,该反应热化学方程式为 ,故C不符合题意;

D.由分析可知,红热的炭和水蒸气反应生成1mol氢气和1mol一氧化碳气体,吸收131.3kJ热量,则该反应热化学方程式为C(s)+H2O(g)=H2(g)+CO(g) ,故D符合题意;

答案为D。

9.B

解析:A.在101kPa时,1mol可燃物燃烧生成稳定的化合物时放出的热量是燃烧热,所以2H2(g)+O2(g)=2H2O(1) ΔH=-571.6kJ·mol-1,A项错误;

B.强酸和强碱的稀溶液发生中和反应生成1mol液态水时放出的热量是57.3kJ,可表示H+(aq)+OH-(aq) =H2O(1)·ΔH=-57.3kJ·mol-1。正反应是放热反应,则其逆反应是吸热反应,反之亦然,B项正确;

C.1mol氢气完全燃烧当生成气态水时,放出的热量比285.8kJ小,C项错误;

D.CH3COOH是弱酸,电离时吸热,发生中和反应时,放出的热量小,D项错误。

故答案选B。

10.C

解析:A.CO2的结构式为O=C=O,O=C为极性共价键,则CO2含有极性共价键,A正确;

B.从图中可以看出,在催化剂表面,O与CO反应生成CO2,CO2最终脱离催化剂表面,B正确;

C.从图中可以看出,CO中的C、O原子并未分离,则说明反应过程中CO分子中的共价键并没有全部断裂,没有形成C和O原子,C不正确;

D.从状态I到状态III,反应物的总能量大于生成物的总能量,所以反应有能量放出,D正确;

故选C。

二、填空题

11.物质 能量 2molH2 1molO2 2mol液态水 571.6kJ

解析:热化学方程式意义:不仅表示化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。

实例:已知25℃、101kPa下,热化学方程式为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l) ΔH=-571.6kJ·mol-1,其表示在25℃、101kPa,2molH2与1molO2完全反应生成2mol液态水时放出的热量是571.6kJ。

12.(1)化学能转化为热能 电能转化为化学能

(2)吸热 红磷

(3) 放出 5.5kJ

解析:(1)学校燃烧煤煮饭,燃烧放热,将化学能转化为热能;给手机的电池充电利用的是电解池原理,能量变化为电能转化为化学能;

(2)在25℃、101 kPa下,31 g白磷完全转化为红磷,放出11 kJ的热量,说明同一条件下白磷比红磷能量高,则

①红磷转化为白磷属于吸热反应;

②能量越低越稳定,则上述二者更稳定的是红磷;

(3)根据=断键吸收的能量-成键放出的能量,因为拆开1 mol H—H键、1 mol I—I、1 mol H—I键需要吸收的能量为436kJ、151k J、299kJ,所以氢气和碘生成1 mol HI对应的反应焓变==-5.5 kJ/mol,故答案为:放出;5.5kJ。

13.(1)acd

(2) 石墨 C(石墨,s)+O2(g)=CO2(g) H=-393.5kJ·mol-1 253.9kJ

(3) C2H8N2(l)+2N2O4(l)=2CO2(g)+4H2O(g)+3N2(g) ΔH=-2 550.0 kJ·mol-1 N2H4(l)+2H2O2(l)=N2(g)+4H2O(g) ΔH=-641.63 kJ·mol-1 两者混合时即产生气体,并放出大量的热

解析:(1)a、大力发展农村沼气,将废弃的秸秆转化为清洁高效的能源,可充分利用资源,减少垃圾污染,符合开源节流的思想,选项a符合;

b、煤、石油、天然气属于不可再生资源,故需要节源开流,选项b不符合;

c、太阳能、水能、风能、地热等取之不尽、用之不竭,代替不可再生的化石燃料符合开源节流的思想,选项c符合;

d、减少资源消耗、增加资源的重复使用和资源的循环再生,符合节约能源和保护生态环境的内容,选项d符合;

答案选acd;

(2)①因为金刚石能量比石墨高,根据能量越低越稳定,所以在通常状况下石墨更稳定;

根据燃烧热定义,石墨完全燃烧生成二氧化碳,根据图像反应放出的总热量为110.5+283.0=393.5kJ,所以,表示石墨燃烧热的热化学方程式为C(石墨s)+O2(g)=CO2(g) △H=-393.5kJ/mol;

②12g金刚石在一定量空气中燃烧,生成气体36g,根据碳原子守恒,气体总物质的量为1mol,所以生成气体平均摩尔质量为36g/mol,利用十字交叉法求算混合气体中CO和CO2的物质的量的比所以混合气体中CO和CO2各0.5mol,该过程放出热量为=253.9kJ;

(3)①10.0 g 液态偏二甲肼与液态四氧化二氮完全燃烧可放出 425 kJ 热量,可知 1 mol 液态偏二甲肼与液态四氧化二氮完全燃烧可放出热量为 2550 kJ,结合焓变及状态可知热量化学方程式为:C2H8N2(l)+2N2O4(l)=2CO2(g)+4H2O(g)+3N2(g) ΔH=-2 550.0 kJ·mol-1;

②已知I、

II.

Ⅲ、

根据盖斯定律,由I+Ⅲ- II得反应N2H4(l)+2H2O2(l)=N2(g)+4H2O(g) ΔH=ΔH 1+ΔH 3-2ΔH 2=-641.63 kJ·mol-1,则(l)与过氧化氢(l)反应生成和的热化学方程式为N2H4(l)+2H2O2(l)=N2(g)+4H2O(g) ΔH=-641.63 kJ·mol-1;

③两者混合时即产生气体,并放出大量的热,故能作为火箭推进剂的物质。

14. CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) △H=-726.5kJ/mol 变小 不变 -93 2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol

【分析】(1)燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,据此分析书写;

(2)①催化剂降低反应的活化能,但不改变焓变;②根据△H=反应物总键能-生成物总键能计算;

(3)根据盖斯定律分析解答。

解析:(1)16gCH3OH在氧气中燃烧生成CO2和液态水,放出363.25kJ热量,则32gCH3OH即1molCH3OH在氧气中燃烧生成CO2和液态水,放出726.5kJ热量,则△H=-726.5kJ/mol,则甲醇燃烧热的热化学方程式为:CH3OH(l)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-726.5kJ/mol,故答案为:CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-726.5kJ/mol;

(2)①催化剂能够降低反应的活化能,加快反应速率,但不改变焓变,则加催化剂会使图中E变小,图中△H不变,故答案为:变小;不变;

②N2(g)+3H2(g) 2NH3(g)△H=反应物总键能-生成物总键能=945kJ mol-1+436kJ mol-1×3-391kJ mol-1×6=-93kJ mol-1=akJ mol-1,解得a=-93,故答案为:-93;

(3) ①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H1=a kJ·mol-1,②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) △H2=b kJ·mol-1,根据盖斯定律,将②×2-①得:2N2H4(g)-N2(g)=2N2(g)+4H2O(g)-2NO2(g) △H=2△H2-△H1,整理得:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol,故答案为:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol。

15. 第三周期第IIIA族 NH3 CH4 HClO4 H2SO4 ac 2Na(s) + O2(g) =Na2O2(s) ΔH =-511.5 kJ mol 1

【分析】根据原子序数、原子半径和化合价分析得到x为H、y为C、z为N、d为O、e为Na、f为Al、g为S、h为Cl。

解析:(1)f为Al,在元素周期表的位置是第三周期第IIIA族;故答案为:第三周期第IIIA族。

(2)y、z简单氢化物分别CH4、NH3,NH3存在分子间氢键,因此NH3沸点高,它们大小关系为NH3>CH4;根据同周期从左到右非金属性增强,最高价氧化物对应水化物酸性增强,因此g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱HClO4>H2SO4;故答案为:NH3;CH4;HClO4;H2SO4。

(3)a.氧气与H2S溶液反应,溶液变浑浊,生成硫单质,发生置换反应,说明氧的非金属性比硫元素的非金属性强,故a符合题意;b.非金属性与得电子数目多少无关,因此不能说明氧的非金属性比硫元素的非金属性强,故b不符合题意;c.非金属越强,其简单氢化物稳定性越强,O和S两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高,因此能说明氧的非金属性比硫元素的非金属性强,故c符合题意;综上所述,答案为:ac。

(4)任选上述元素组成一种四原子18电子共价化合物为H2O2,其电子式;故答案为:。

(5)已知1molNa的单质在足量O2中燃烧,恢复至室温,放出255.75kJ热量,写出该反应的热化学方程式2Na(s) + O2(g) =Na2O2(s) ΔH =-511.5 kJ mol 1;故答案为:2Na(s) + O2(g) =Na2O2(s) ΔH =-511.5 kJ mol 1。

【点睛】元素推断是常考题型,主要考查元素在周期表的位置、元素的非金属性、元素的性质、电子式的书写,热化学方程式书写。

16. 缺少硬纸板盖住烧杯,而且环形玻璃搅拌棒未套住温度计 3.2 -53.5kJ mol 1 ac 变大 无影响

解析:(1)从装置可以看出缺少硬纸板盖住烧杯,而且环形玻璃搅拌棒未套住温度计;故答案为:缺少硬纸板盖住烧杯,而且环形玻璃搅拌棒未套住温度计;

(2)根据数据得出三次数据分别为3.4℃、3.2℃、3.0℃,三次数据平均值为3.2℃;故答案为:3.2;

(3)近似认为0.55 mol L 1NaOH和0.50 mol L 1硝酸溶液的密度都是1 g·cm 3,反应后所得溶液的比热容c=4.18 J·g 1·℃ 1,则测定的中和热;故答案为:-53.5kJ mol 1;

(4)a.倾倒硝酸时少量硝酸溅出,硝酸物质的量减少,放出的热量减少,温度升高偏低,因此有误差,故a符合题意;

b.小烧杯实验前充分干燥,对温度变化无影响,不会产生误差,故b不符合题意;

c.仰视读取反应后温度计的示数,温度偏低,计算出有误差,故c符合题意;

综上所述,答案为:ac;

(5)根据题意,酸碱物质的量增大,反应放出的热量增多,因此测得的温度差平均值变大,中和热是生成1mol液态水放出的热量,因此测定的中和热△H无影响;故答案为:变大;无影响

一、选择题

1.已知几种化学键的键能和热化学方程式如下:

化学键 H—N N—N Cl—Cl N≡N H—Cl

键能(kJ mol-1) 391 193 243 946 432

N2H4(g)+2Cl2(g)=N2(g)+4HCl(g) ΔH,下列推断正确的是

A.H(g)+Cl(g)=HCl(g) ΔH= +432 kJ ·mol-1

B.断裂 lmolH-Cl键吸收能量比断裂 1mol N≡N键多 514kJ

C.上述反应中,ΔH=-431 kJ·mol-1

D.上述反应中,断裂极性键和非极性键,只形成极性键

2.取一定浓度的稀硫酸与一定浓度的NaOH溶液各50mL,利用下图装置测定中和反应的反应热。下列说法正确的是

A.搅拌器可采用玻璃或铝质材料制备

B.酸碱混合后,缓慢搅拌,再迅速盖好杯盖

C.酸碱物质的量浓度之比一定是1∶2

D.用温度计测量酸的温度后直接测量碱的温度,测得反应热的数值偏低

3.丙烷脱氢是制备丙烯的一种常见方法,下图是某催化剂催化该过程的能量变化,*表示吸附在催化剂表面的物质。下列有关说法正确的是

A.1mol丙烷中的总键能小于1mol丙烯及1mol氢气的总键能之和

B.在该条件下,所得丙烯中可能含其它有机物

C.该过程中发生了碳碳键的断裂与形成

D.相同条件下在该催化剂表面,比脱氢更困难

4.下列物质间的能量变化与如图所示实验的能量变化相符的是

A.灼热的炭与二氧化碳的反应

B.氯化铵与氢氧化钡晶体的反应

C.过氧化氢的分解反应

D.稀盐酸与碳酸氢钠溶液的反应

5.一定条件下密闭容器4 mol SO2 和3 mol O2建立平衡2SO2(g) +O2(g) 2SO3(g) △H,测得SO2的转化率为80%,则此条件下反应放出的热量为

A.-1.6△H B.-2△H

C.-△H D.-0.8△H

6.下列热化学方程式中,正确的是

A.肼()的燃烧热为622,则肼燃烧的热化学方程式可表示为

B.500℃,30MPa下,将2mol (g)和6mol (g)置于密闭容器中充分反应生成(g)放热77.2kJ,其热化学方程式为

C.HF和NaOH反应的中和热,则HF和NaOH反应的热化学方程式可表示为

D.在101kPa时,9g葡萄糖()固体完全氧化生成和液态水时,放出140kJ热量,则该热化学方程式可表示为

7.为了环境保护,工厂烟气可经过下列工艺进行脱硫,则2S(g)=S2(g)的反应热ΔH为

①H2S(g)+O2(g)=SO2(g)+H2O(g) ΔH1

②2H2S(g)+SO2(g)=S2(g)+2H2O(g) ΔH2

③H2S(g)+O2(g)=S(g)+H2O(g) ΔH3

A.ΔH1+ΔH2-ΔH3 B.ΔH1+ΔH2-2ΔH3

C.ΔH1-ΔH2+2ΔH3 D.ΔH1+ΔH2-ΔH3

8.红热的炭和水蒸气反应生成2 mol H2和2 mol CO气体,吸收262.6 kJ热量,能表示该反应热化学方程式的是

A.

B.

C.

D.

9.已知:①H2的燃烧热(ΔH)为-285.8kJ·mol-1;

②中和反应生成1mol水时的反应热(ΔH)为-57.3kJ·mol-1;

③水的汽化热(ΔH)为+44.0kJ·mol-1

下列热化学方程式书写正确的是

A.2H2(g)+O2(g)=2H2O(1) ΔH=-285.8kJ·mol-1

B.H2O(1)=H+(aq)+OH-(aq) ΔH=+57.3kJ·mol-1

C.H2(g)+O2(g)=H2O(g) ΔH=-329.8kJ·mol-1

D.OH-(aq)+CH3COOH(aq)=CH3COO-(aq)+H2O(1) ΔH=+57.3kJ·mol-1

10.科学家用X射线激光技术观察到CO与O在催化剂表面形成化学键的过程。

反应过程的示意图如下。

下列说法不正确的是

A.CO2含有极性共价键 B.上述过程表示CO和O生成CO2

C.上述过程中CO断键形成C和O D.从状态I到状态III,有能量放出

二、填空题

11.热化学方程式意义:不仅表示化学反应中的 变化,也表明了化学反应中的 变化。

实例:已知25℃、101kPa下,热化学方程式为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l) ΔH=-571.6kJ·mol-1,其表示在25℃、101kPa, 与 完全反应生成 时放出的热量是 。

12.回答下列问题:

(1)指出下列变化能量是怎样转化的:学校燃烧煤煮饭 ,给手机的电池充电 。

(2)磷元素有多种性质不同的单质,红磷(结构复杂用“P”表示)和白磷(P4)是磷的两种同素异形体,充分燃烧之后的产物都是五氧化二磷。在25 ℃、101 kPa下,31 g白磷完全转化为红磷,放出11 kJ的热量,根据以上事实回答下列问题:

①红磷转化为白磷属于 反应(填“放热”或“吸热”)。

②二者更稳定的是 。(填“白磷”或“红磷”)。

(3)拆开1 mol H—H键、1 mol I—I、1 mol H—I键需要吸收的能量为436kJ、151k J、299k J。则氢气和碘生成1 mol HI需要 (填“放出”或“吸收”) k J的热量。

13.回答下列问题:

(1)能源危机是当前全球性的问题,“开源节流”是应对能源危机的重要举措,下列做法有助于能源“开源节流”的是 (填字母)。

a.大力发展农村沼气,将废弃的秸秆转化为清洁高效的能源

b.大力开采煤、石油和天然气以满足人们日益增长的能源需求

c.开发太阳能、水能、风能、地热能等新能源

d.减少资源消耗,增加资源的重复使用和循环再生

(2)金刚石和石墨均为碳的同素异形体,它们在氧气不足时燃烧生成一氧化碳,氧气充足时燃烧生成二氧化碳,反应中放出的热量如图所示。

①通常状况下,相同质量的金刚石和石墨中,化学键总键能较大的是 (填“金刚石”“石墨”或“不确定”);表示石墨燃烧热的热化学方程式为 。

②若12g金刚石在24g氧气中燃烧,生成气体36g,则该过程放出的热量为 。

(3)①“嫦娥二号”卫星使用液态四氧化二氮和液态偏二甲肼(C2H8N2)作推进剂。N2O4与偏二甲肼燃烧产物只有、、,已知10.0g液态偏二甲肼与液态四氧化二氮完全燃烧可放出425kJ热量,该反应的热化学方程式为 。

②在发射“神舟”十一号的火箭推进器中装有肼(N2H4)和过氧化氢。已知下列各物质反应的热化学方程式:

I、

II.

Ⅲ、

则(l)与过氧化氢(l)反应生成和的热化学方程式为 。

③你认为能作为火箭推进剂的物质需要满足的两个基本条件是 。

14.(1)实验测得16 g甲醇CH3OH(l)在氧气中充分燃烧生成二氧化碳气体和液态水时释放出363.25kJ的热量,试写出甲醇燃烧的热化学方程式: 。

(2)合成氨反应N(g)+3H2(g)2NH3(g) △H=a kJ·mol-1,能量变化如图所示:

①该反应通常用铁作催化剂,加催化剂会使图中E (填“变大”“变小”或“不变”,下同),图中△H 。

②有关键能数据如下:

化学键 H—H N—H N≡N

键能(kJ mol-1) 436 391 945

试根据表中所列键能数据计算a为 。

(3)发射卫星时可用肼(N2H4)为燃料,用二氧化氯为氧化剂,这两种物质反应生成氮气和水蒸气。

已知:①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H1=a kJ·mol-1

②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) △H2=b kJ·mol-1

写出肼和二氧化氮反应生成氮气和气态水的热化学方程式: 。

15.随原子序数递增的八种短周期元素原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答问题:

(1)f在元素周期表的位置是 。

(2)比较y、z简单氢化物的沸点(用化学式表示,下同) > ;比较g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱 > 。

(3)下列事实能说明d元素的非金属性比硫元素的非金属性强的是 。

a.d单质与H2S溶液反应,溶液变浑浊

b.在氧化还原反应中,1mold单质比1molS得电子多

c.d和S两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高

(4)任选上述元素组成一种四原子18电子共价化合物,写出其电子式 。

(5)已知1mole的单质在足量d2中燃烧,恢复至室温,放出255.75kJ热量,写出该反应的热化学方程式 。

16.已知强酸和强碱的稀溶液发生中和反应生成1 mol H2O时放出的热称为中和热,即H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) △H=-57.3 kJ mol 1某小组用0.55 mol L 1 NaOH溶液和0.50 mol L 1硝酸溶液在如图所示的装置中进行中和热的测定实验。请回答下列问题:

(1)装置中明显的错误之处为 。

(2)取50 mL NaOH溶液和50 mL硝酸溶液进行实验,实验数据如下表。请填写下表中的空白:

温度 实验次数 起始温度t1/℃ 终止温度 t2/℃ 温度差平均值 (t2 t1)/℃

HNO3 NaOH 平均值

1 26.3 26.1 26.2 29.6

2 27.0 27.4 27.2 30.4

3 25.9 25.9 25.9 28.9

(3)近似认为0.55 mol L 1NaOH和0.50 mol L 1硝酸溶液的密度都是1 g·cm 3,反应后所得溶液的比热容c=4.18 J·g 1·℃ 1,则测定的中和热△H= (取小数点后一位)。

(4)上述实验数值结果与57.3 kJ mol 1有偏差,产生偏差的原因可能是 (填选项字母)。

a.倾倒硝酸时少量硝酸溅出 b.小烧杯实验前充分干燥 c.仰视读取反应后温度计的示数

(5)实验中若改用50 mL 0.70 mol L 1 NaOH溶液和50 mL 0.65 mol L 1硝酸溶液进行实验,测得的“温度差平均值” (填“变大”“变小”或“不变”),测定的中和热△H (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

【参考答案】

一、选择题

1.C

解析:A.H(g)+Cl(g)=HCl(g)是形成化学键的过程,是放热过程,△H=-432kJ/mol,故A错误;

B.断裂1molCl—Cl键吸收能量为243 kJ,断裂1molN≡N键吸收能量为946 kJ,因此断裂1molCl—Cl键吸收能量比断裂1molN≡N键少703kJ,故B错误;

C.焓变ΔH=反应物的键能之和-生成物的键能之和=4×(391 kJ/mol)+(193 kJ/mol)+2×(243 kJ/mol)-(946 kJ/mol)-4×(432 kJ/mol)=-431kJ/mol,故C正确;

D.上述反应中,断裂了N-H极性键和Cl-Cl、N-N非极性键,形成了H-Cl极性键和N≡N非极性键,故D错误;

故选C。

2.D

解析:A.搅拌器可采用玻璃材料,由于金属导热性良好,易造成热量较大损失,增大实验误差,故不能用铝质材料制备,A错误;

B.酸碱混合后,迅速盖好杯盖,快速拉动环形玻璃搅拌棒进行搅拌,使溶液充分反应,防止热量损失,B错误;

C.中和热的测量时,为减小误差,一般保持碱的浓度稍大,则酸碱物质的量浓度之比一般大于1∶2,C错误;

D.温度计上蘸的酸与NaOH溶液反应,导致硫酸和NaOH溶质损失,中和反应实验时放出的热量减少,使测得的反应热数值偏低,因放热反应的焓变是负值,则焓变偏高,D正确;

故选D。

3.B

解析:A.由图可知,CH3CH2CH3(g)能量小于CH3CH═CH2(g)和H2(g )总能量,则该反应为吸热反应,则1mol丙烷中的总键能大于1mol丙烯及1mol氢气的总键能之和,故A错误;

B.由图可知,生成丙烯后,丙烯还在继续脱氢,所以所得丙烯中还含有其他有机物,故B正确;

C.该反应过程中,碳骨架由C-C-C变为C-C=C,该反应过程中未发生碳碳键的断裂,故C错误;

D.由图可知,在该催化剂表面*CH3CH2CH3脱氢的活化能小于*CH3CH=CH2脱氢,说明在该催化剂表面*CH3CH2CH3脱氢比*CH3CH=CH2脱氢容易,故D错误;

故选:B。

4.C

【分析】盐酸与氢氧化钾反应为放热反应。

解析:A.碳与二氧化碳反应为吸热反应,A错误;

B.氯化铵与氢氧化钡晶体反应为吸热反应,B错误;

C.过氧化氢的分解为放热反应,C正确;

D.稀盐酸与碳酸氢钠溶液为吸热反应,D错误;

答案选C。

5.A

解析:由2SO2(g) +O2(g) 2SO3(g) △H可以知道,2molSO2完全反应放出的热量为-△H;SO2的转化率为80%,则反应的SO2为4×80%=3.2mol,物质的量与反应放出的热量成正比,设条件下反应放出的热量为x,,解得,,故A正确;

故选A。

6.D

解析:A.肼()的燃烧产物应为,因此热化学方程式可表示为,A错误;

B.(g)和(g)反应生成(g)为可逆反应,则1mol (g)完全反应放热大于38.6kJ,B错误;

C.HF为弱酸,书写离子方程式时不能拆,C错误;

D.在101kPa时,9g葡萄糖()固体的物质的量为0.05mol,完全燃烧生成液态水,放出140kJ热量,则该热化学方程式可表示为 ,D正确;

故选D。

7.B

解析:根据盖斯定律可知目标方程式2S(g)=S2(g),可由①+②-2③得到,则其ΔH=ΔH1+ΔH2-2ΔH3;

故选B。

8.D

【分析】红热的炭和水蒸气反应生成2mol H2和2molCO气体,吸收262.6kJ热量;红热的炭和水蒸气反应生成1mol氢气和1mol一氧化碳气体,吸收131.3kJ热量,“+”表示放热,“-”表示吸热,由此分析。

解析:A.热化学方程式需要标注各物质的状态,故A不符合题意;

B.根据分析,红热的炭和水蒸气反应生成1mol氢气和1mol一氧化碳气体,吸收131.3kJ热量,“+”表示吸热,热化学方程式为:C(s)+H2O(g)=H2(g)+CO(g) +131.3kJ,故B不符合题意;

C.红热的炭和水蒸气反应生成2mol氢气和2mol一氧化碳气体,吸收262.6kJ热量,该反应热化学方程式为 ,故C不符合题意;

D.由分析可知,红热的炭和水蒸气反应生成1mol氢气和1mol一氧化碳气体,吸收131.3kJ热量,则该反应热化学方程式为C(s)+H2O(g)=H2(g)+CO(g) ,故D符合题意;

答案为D。

9.B

解析:A.在101kPa时,1mol可燃物燃烧生成稳定的化合物时放出的热量是燃烧热,所以2H2(g)+O2(g)=2H2O(1) ΔH=-571.6kJ·mol-1,A项错误;

B.强酸和强碱的稀溶液发生中和反应生成1mol液态水时放出的热量是57.3kJ,可表示H+(aq)+OH-(aq) =H2O(1)·ΔH=-57.3kJ·mol-1。正反应是放热反应,则其逆反应是吸热反应,反之亦然,B项正确;

C.1mol氢气完全燃烧当生成气态水时,放出的热量比285.8kJ小,C项错误;

D.CH3COOH是弱酸,电离时吸热,发生中和反应时,放出的热量小,D项错误。

故答案选B。

10.C

解析:A.CO2的结构式为O=C=O,O=C为极性共价键,则CO2含有极性共价键,A正确;

B.从图中可以看出,在催化剂表面,O与CO反应生成CO2,CO2最终脱离催化剂表面,B正确;

C.从图中可以看出,CO中的C、O原子并未分离,则说明反应过程中CO分子中的共价键并没有全部断裂,没有形成C和O原子,C不正确;

D.从状态I到状态III,反应物的总能量大于生成物的总能量,所以反应有能量放出,D正确;

故选C。

二、填空题

11.物质 能量 2molH2 1molO2 2mol液态水 571.6kJ

解析:热化学方程式意义:不仅表示化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。

实例:已知25℃、101kPa下,热化学方程式为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l) ΔH=-571.6kJ·mol-1,其表示在25℃、101kPa,2molH2与1molO2完全反应生成2mol液态水时放出的热量是571.6kJ。

12.(1)化学能转化为热能 电能转化为化学能

(2)吸热 红磷

(3) 放出 5.5kJ

解析:(1)学校燃烧煤煮饭,燃烧放热,将化学能转化为热能;给手机的电池充电利用的是电解池原理,能量变化为电能转化为化学能;

(2)在25℃、101 kPa下,31 g白磷完全转化为红磷,放出11 kJ的热量,说明同一条件下白磷比红磷能量高,则

①红磷转化为白磷属于吸热反应;

②能量越低越稳定,则上述二者更稳定的是红磷;

(3)根据=断键吸收的能量-成键放出的能量,因为拆开1 mol H—H键、1 mol I—I、1 mol H—I键需要吸收的能量为436kJ、151k J、299kJ,所以氢气和碘生成1 mol HI对应的反应焓变==-5.5 kJ/mol,故答案为:放出;5.5kJ。

13.(1)acd

(2) 石墨 C(石墨,s)+O2(g)=CO2(g) H=-393.5kJ·mol-1 253.9kJ

(3) C2H8N2(l)+2N2O4(l)=2CO2(g)+4H2O(g)+3N2(g) ΔH=-2 550.0 kJ·mol-1 N2H4(l)+2H2O2(l)=N2(g)+4H2O(g) ΔH=-641.63 kJ·mol-1 两者混合时即产生气体,并放出大量的热

解析:(1)a、大力发展农村沼气,将废弃的秸秆转化为清洁高效的能源,可充分利用资源,减少垃圾污染,符合开源节流的思想,选项a符合;

b、煤、石油、天然气属于不可再生资源,故需要节源开流,选项b不符合;

c、太阳能、水能、风能、地热等取之不尽、用之不竭,代替不可再生的化石燃料符合开源节流的思想,选项c符合;

d、减少资源消耗、增加资源的重复使用和资源的循环再生,符合节约能源和保护生态环境的内容,选项d符合;

答案选acd;

(2)①因为金刚石能量比石墨高,根据能量越低越稳定,所以在通常状况下石墨更稳定;

根据燃烧热定义,石墨完全燃烧生成二氧化碳,根据图像反应放出的总热量为110.5+283.0=393.5kJ,所以,表示石墨燃烧热的热化学方程式为C(石墨s)+O2(g)=CO2(g) △H=-393.5kJ/mol;

②12g金刚石在一定量空气中燃烧,生成气体36g,根据碳原子守恒,气体总物质的量为1mol,所以生成气体平均摩尔质量为36g/mol,利用十字交叉法求算混合气体中CO和CO2的物质的量的比所以混合气体中CO和CO2各0.5mol,该过程放出热量为=253.9kJ;

(3)①10.0 g 液态偏二甲肼与液态四氧化二氮完全燃烧可放出 425 kJ 热量,可知 1 mol 液态偏二甲肼与液态四氧化二氮完全燃烧可放出热量为 2550 kJ,结合焓变及状态可知热量化学方程式为:C2H8N2(l)+2N2O4(l)=2CO2(g)+4H2O(g)+3N2(g) ΔH=-2 550.0 kJ·mol-1;

②已知I、

II.

Ⅲ、

根据盖斯定律,由I+Ⅲ- II得反应N2H4(l)+2H2O2(l)=N2(g)+4H2O(g) ΔH=ΔH 1+ΔH 3-2ΔH 2=-641.63 kJ·mol-1,则(l)与过氧化氢(l)反应生成和的热化学方程式为N2H4(l)+2H2O2(l)=N2(g)+4H2O(g) ΔH=-641.63 kJ·mol-1;

③两者混合时即产生气体,并放出大量的热,故能作为火箭推进剂的物质。

14. CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) △H=-726.5kJ/mol 变小 不变 -93 2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol

【分析】(1)燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,据此分析书写;

(2)①催化剂降低反应的活化能,但不改变焓变;②根据△H=反应物总键能-生成物总键能计算;

(3)根据盖斯定律分析解答。

解析:(1)16gCH3OH在氧气中燃烧生成CO2和液态水,放出363.25kJ热量,则32gCH3OH即1molCH3OH在氧气中燃烧生成CO2和液态水,放出726.5kJ热量,则△H=-726.5kJ/mol,则甲醇燃烧热的热化学方程式为:CH3OH(l)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-726.5kJ/mol,故答案为:CH3OH(l)+ O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-726.5kJ/mol;

(2)①催化剂能够降低反应的活化能,加快反应速率,但不改变焓变,则加催化剂会使图中E变小,图中△H不变,故答案为:变小;不变;

②N2(g)+3H2(g) 2NH3(g)△H=反应物总键能-生成物总键能=945kJ mol-1+436kJ mol-1×3-391kJ mol-1×6=-93kJ mol-1=akJ mol-1,解得a=-93,故答案为:-93;

(3) ①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H1=a kJ·mol-1,②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) △H2=b kJ·mol-1,根据盖斯定律,将②×2-①得:2N2H4(g)-N2(g)=2N2(g)+4H2O(g)-2NO2(g) △H=2△H2-△H1,整理得:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol,故答案为:2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g) △H=(2b-a) kJ/mol。

15. 第三周期第IIIA族 NH3 CH4 HClO4 H2SO4 ac 2Na(s) + O2(g) =Na2O2(s) ΔH =-511.5 kJ mol 1

【分析】根据原子序数、原子半径和化合价分析得到x为H、y为C、z为N、d为O、e为Na、f为Al、g为S、h为Cl。

解析:(1)f为Al,在元素周期表的位置是第三周期第IIIA族;故答案为:第三周期第IIIA族。

(2)y、z简单氢化物分别CH4、NH3,NH3存在分子间氢键,因此NH3沸点高,它们大小关系为NH3>CH4;根据同周期从左到右非金属性增强,最高价氧化物对应水化物酸性增强,因此g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱HClO4>H2SO4;故答案为:NH3;CH4;HClO4;H2SO4。

(3)a.氧气与H2S溶液反应,溶液变浑浊,生成硫单质,发生置换反应,说明氧的非金属性比硫元素的非金属性强,故a符合题意;b.非金属性与得电子数目多少无关,因此不能说明氧的非金属性比硫元素的非金属性强,故b不符合题意;c.非金属越强,其简单氢化物稳定性越强,O和S两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高,因此能说明氧的非金属性比硫元素的非金属性强,故c符合题意;综上所述,答案为:ac。

(4)任选上述元素组成一种四原子18电子共价化合物为H2O2,其电子式;故答案为:。

(5)已知1molNa的单质在足量O2中燃烧,恢复至室温,放出255.75kJ热量,写出该反应的热化学方程式2Na(s) + O2(g) =Na2O2(s) ΔH =-511.5 kJ mol 1;故答案为:2Na(s) + O2(g) =Na2O2(s) ΔH =-511.5 kJ mol 1。

【点睛】元素推断是常考题型,主要考查元素在周期表的位置、元素的非金属性、元素的性质、电子式的书写,热化学方程式书写。

16. 缺少硬纸板盖住烧杯,而且环形玻璃搅拌棒未套住温度计 3.2 -53.5kJ mol 1 ac 变大 无影响

解析:(1)从装置可以看出缺少硬纸板盖住烧杯,而且环形玻璃搅拌棒未套住温度计;故答案为:缺少硬纸板盖住烧杯,而且环形玻璃搅拌棒未套住温度计;

(2)根据数据得出三次数据分别为3.4℃、3.2℃、3.0℃,三次数据平均值为3.2℃;故答案为:3.2;

(3)近似认为0.55 mol L 1NaOH和0.50 mol L 1硝酸溶液的密度都是1 g·cm 3,反应后所得溶液的比热容c=4.18 J·g 1·℃ 1,则测定的中和热;故答案为:-53.5kJ mol 1;

(4)a.倾倒硝酸时少量硝酸溅出,硝酸物质的量减少,放出的热量减少,温度升高偏低,因此有误差,故a符合题意;

b.小烧杯实验前充分干燥,对温度变化无影响,不会产生误差,故b不符合题意;

c.仰视读取反应后温度计的示数,温度偏低,计算出有误差,故c符合题意;

综上所述,答案为:ac;

(5)根据题意,酸碱物质的量增大,反应放出的热量增多,因此测得的温度差平均值变大,中和热是生成1mol液态水放出的热量,因此测定的中和热△H无影响;故答案为:变大;无影响

同课章节目录

- 第1章 化学反应与能量转化

- 第1节 化学反应的热效应

- 第2节 化学能转化为电能——电池

- 第3节 电能转化为化学能——电解

- 第4节 金属的腐蚀与防护

- 微项目 设计载人航天器用化学电池与氧气再生方案——化学反应中能量及物质的转化利用

- 第2章 化学反应的方向、 限度与速率

- 第1节 化学反应的方向

- 第2节 化学反应的限度

- 第3节 化学反应的速率

- 第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

- 微项目 探讨如何利用工业废气中的二氧化碳合成甲醇——化学反应选择与反应条件优化

- 第3章 物质在水溶液中的行为

- 第1节 水与水溶液

- 第2节 弱电解质的电离 盐类的水解

- 第3节 沉淀溶解平衡

- 第4节 离子反应

- 微项目 揭秘索尔维制碱法和侯氏制碱法——化学平衡思想的创造性应用