第5课 工业革命与工厂制度 课件(共29张PPT)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修二

文档属性

| 名称 | 第5课 工业革命与工厂制度 课件(共29张PPT)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修二 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

课程标准:

认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

第5课 工业革命与工厂制度

选必二 第二单元 生产工具与劳作方式

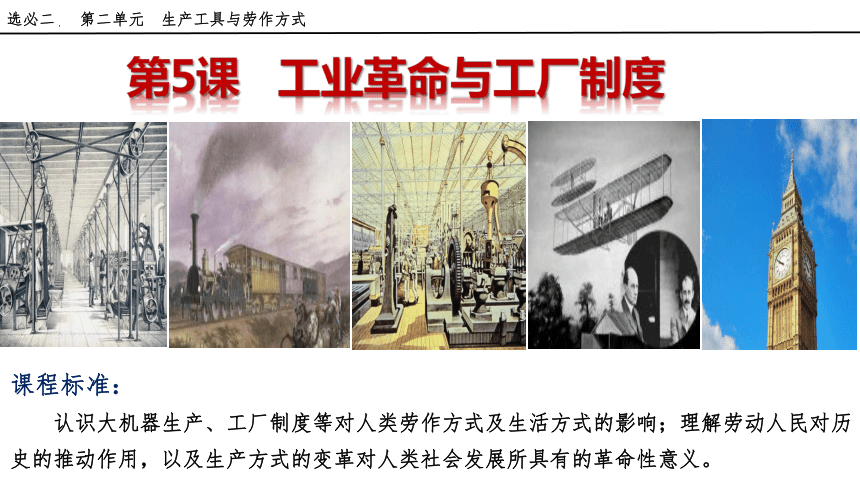

3、重大史实

1. 含义:

知识回顾:工业革命

2、进程

珍妮纺纱机

英国完成工业革命

18C60S

19C40S

1785

1807

1814

1825

万能蒸汽机

汽轮

蒸汽机车

铁路时代

⑴ 1765年,哈格里夫斯发明了“珍妮纺织机”,

机器生产开始取代手工劳动,标志着工业革命的开始

⑵ 1771年,阿克莱特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端。

⑶ 1785年,经过改进的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。

⑷ 汽船(1807)、火车(1814)先后问世。

工业革命:又称产业革命,开始于18世纪60年代的英国,是资本主义工业化

的早期历程,它是以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体工场手工

生产的一场生产与科技革命。

4、第一次工业革命特点

①主要是在轻工业领域;

②发明多来源于工匠的实践,科学与技术尚未真正结合;

③首先发生在英国,然后扩展到其他欧美国家。

知识回顾:工业革命

①生产力:

②生产组织:

③阶级结构:

④社会生活:

⑤社会问题:

⑥世界联系:

5、第一次工业革命影响:

机器大生产取代手工劳动,蒸汽时代

由手工工场到机器工厂

工业资产阶级vs工业无产阶级

城市化进程加快,改变了人们的生活空间

社会贫富分化加剧、环境污染、疾病与犯罪等

资本主义世界市场初步形成

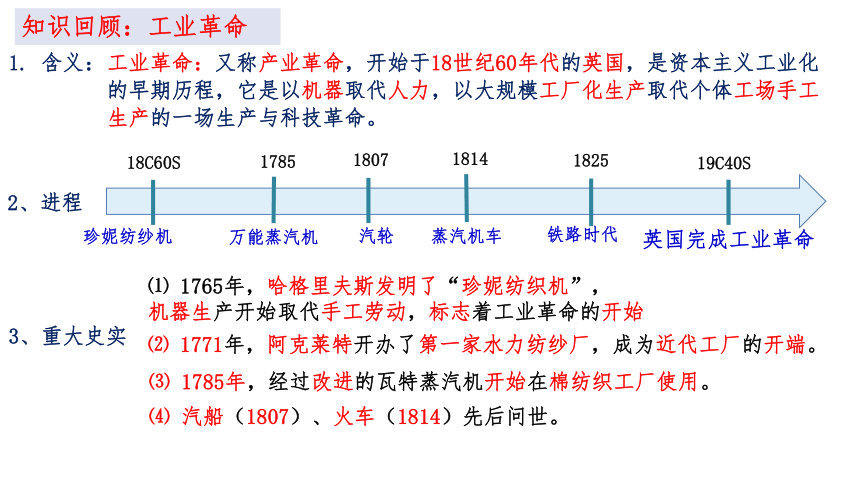

观察图片并结合所学知识,工业革命前后生产方式有何变化?

家庭式劳作

手工作坊

手工工场

机器大生产(工厂)

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化!

革命性的变化

生产方式:由手工生产到机器生产

生产组织形式:由手工工场到机器工厂

生产动力:由人力、畜力到蒸汽动力

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

(分散)

(集中)

大机器生产取代手工劳动

(1)背景:

一、工业革命引起生产方式的变化

1、生产力变化:

——机器大生产与工厂制度

生产力变化:

机器大生产取代手工劳动

生产组织形式(劳作方式)变化:

工厂制度(集中劳作)取代零碎分散的劳作

生产专业化:

技术革命:

手工工场由分散走向集中,在一定程度上实现了生产专业化;

手工工场是资本主义生产发展早期阶段,劳动社会化的一种基本形式,它的出现,标志着资本主义萌芽的产生。简单协作没有改变手工的劳动工具和操作方法,仅是在同一资本家指挥下协同劳动;工场手工业是手工业生产向资本主义机器大工业过渡的准备阶段。手工工场和手工作坊相比,不仅表现在生产规模、技术分工上的进步,关键是手工工场已是资本主义性质的生产组织形式,这是与手工作坊的本质区别。

手工工场的发展

工业革命前,英国分散的手工工场向集中的手工工场发展,一定程度上实现了生产专业化。

大机器生产取代手工劳动

(1)背景:

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化.

1733年约翰·凯伊

发明飞梭

1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机

1771年阿克莱特发明水力纺纱机;是建立近代机器大工厂的开端。;近代工厂之父

1779年克隆普顿发明骡机(走锭精纺机)

1785年瓦特改良的蒸汽机投入纺织业使用

一、工业革命引起生产方式的变化

1、生产力变化:

——机器大生产与工厂制度

技术革命:

19世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,

①劳作方式的变革

②生产关系的变革

工厂出现

资本主义战胜了封建主义

引发了机器大生产,工厂出现了.

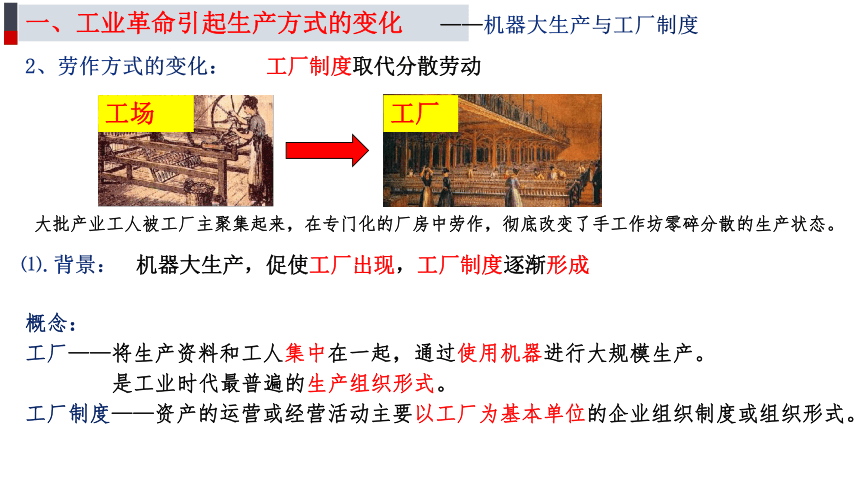

工场

工厂

概念:

工厂——将生产资料和工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产。

是工业时代最普遍的生产组织形式。

工厂制度——资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的企业组织制度或组织形式。

大批产业工人被工厂主聚集起来,在专门化的厂房中劳作,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

⑴.背景:

工厂制度取代分散劳动

一、工业革命引起生产方式的变化

2、劳作方式的变化:

——机器大生产与工厂制度

机器大生产,促使工厂出现,工厂制度逐渐形成

材料1:1771年,阿克莱特与斯特拉特合作,在德比郡水力资源丰富的克罗姆福德建立了一家纺纱厂。1771年建厂时雇佣300多人,到1816年翻一倍,达到727人。这家纺纱厂安装了多台多轴纺纱机,一台水轮可同时带动多部纺纱机,300多名工人完全听从机器指挥,跟随机器节奏而劳动。

材料2:在巨大利润的驱动下,阿克莱特工厂在 19 世纪之前机器几乎每天都是二十四小时连续工作的,工人是分为两组轮流换班。阿克莱特工厂不仅在生产技术上形成一套体系,而且在劳动力招聘和管理方面也初步实现制度化。

材料3: 美国汽车大王亨利·福特致力于降低汽车的成本,实行流水线作业,使得原来需要花费12小时38分钟组装汽车底盘的时间缩短至1小时3分钟。……流水线的使用引发了一场生产方式的革命。

大规模,集中劳动

机器生产,协同劳作

工人倒班制

严格的规章制度,强化纪律意识

生产流水线普遍应用,进行标准化生产

【探究思考】根据材料归纳工厂制度的特点

一、工业革命引起生产方式的变化

⑵特点:

⑶影响:

工厂制度取代分散劳动

一、工业革命引起生产方式的变化

2、劳作方式的变化:

——机器大生产与工厂制度

①时间:

②管理:

③生产:

④原料:

为保证机器昼夜运行,实行倒班制;

制定了严格的规章制度,强化纪律意识;

流水线广泛应用,协同劳作,工厂主监督。

工厂统一供应、合理调配

1913年福特汽车公司开发出了世界上第一条流水线

①工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变;

②有利于科学管理、提高生产效率、产生更大的经济效益;

发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器…被紧紧地拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。

手工工场、工厂与垄断组织

【拓展提升】

比较 类别 工场制度 工厂制度 垄断组织

区别 时期 14世纪中叶到18世纪中叶 工业革命时期 第二次工业革命时期

生产 手段 以手工劳动为基础 以机器大生产为基础 主要依靠科技提高生产率

规模 相对于城市手工业作坊和家庭手工业,规模较大 相对于工场手工业,规模较大,工人集中 垄断组织是通过大企业兼并中小企业或强强联合形成的,规模空前强大

影响 成为城市手工业作坊和家庭手工业过渡到资本主义生产的最初形式 促进了机器的普及和推广,使资本主义世界市场初步形成 促进了生产力的发展,使资本主义世界市场最终形成

联系

①是资本主义生产力发展的必然结果;

②是资本主义生产组织形式,促进资本主义的迅速发展。

③一定程度上适应了社会化大生产的需要

对比两次工业革命

【拓展提升】

第一次工业革命 第二次工业革命

时间

发生国家

发明者

能源动力

起始部门

重要发明

交通工具

经济组织

资本主义阶段

世界市场

18世纪60年代-19世纪中期

19世纪70年代-20世纪初

开始于英国

英法美德日俄等国同时进行

工匠

科学家

蒸汽动力

电力

蒸汽机

内燃机、发电机

火车、轮船

汽车、飞机

工厂制

垄断组织

自由资本主义阶段

垄断资本主义阶段

初步形成

最终形成

重工业

棉纺织业(轻工业)

19世纪60年代,受西方工业文明的影响,中国出现了第一批近代工厂,开启了近代工业化。

工厂制度与近代中国

天津永利碱厂

汉阳铁厂

民族资本主义企业

洋务企业

一、工业革命引起生产方式的变化

3、工厂制度引入中国:

⑴ 时间:

⑵ 表现:

⑶ 意义:

1840年鸦片战争后

洋务企业:

民族企业:

19世纪中后期,洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等近代企业,引进西方的工厂制度,进行机器大生产。

张謇、范旭东等民族资本家开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验

张謇创办的大生纱厂

范旭东创办的永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外

① 中国民族工业初步发展起来;

② 推动了中国的近代化。

发展

状况

阶段

19C60、70S

甲午战后

1895

民国初年

一战期间

1912

1919

国民党

统治前期

1927

1937

国民党

统治后期

1949

1956

开始兴起

初步发展

短暂

春天

沉重打击

陷入困境

消亡

短暂发展

新的春天

萧条

民族资本主义发展概况

一、工业革命引起生产方式的变化

3、工厂制度引入中国:

【探究思考】观察教材第26页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

▲ 天津永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外。

汉阳铁厂

汉阳铁厂是中国近代官办钢铁企业,

1890年由张之洞主持在汉阳龟山动工修建。

(1)同:

(2)异:

①都采用机器生产;

②都引进了先进技术,培养了科技人才;

③都一定程度上抵制了外国经济侵略;

④都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

李鸿章认为中国求富强就必须发展自己的大企业,这是李鸿章发展洋务一贯的政策主张。为了发展自己的大企业,李鸿章提出引进国外技术和人才,学习西方先进技术发展中国企业。

状元实业家张謇提出“棉铁主义”,即以棉纺织工业和钢铁工业为中心带动其他经济部门发展。他指出,准许外商在内地开机器厂,是“夺小民一线生机”。……考虑到棉铁和国民生计有密切关系,并且是当时最有利可图的行业,他确定以棉铁为重点:棉为人民生活所必需,而铁则为制造生产工具所不可缺少,尤其是要发展本国的机器制造业,更需要钢铁。

——景玉琴,连新凯《中国近代民族工业发展思想及当代启示》

天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业, 其目的是实业救国,

发展民族资本主义。

天津永利碱厂

汉阳铁厂

创建新式学堂

【读图说史】:根据图片史料并结合所学知识,说说工业革命对近代中国的影响。

经济上:

政治上:

思想文化:

客观上促进了中国开始近代化进程

一、工业革命引起生产方式的变化

4、工业革命对近代中国的影响:

小农经济逐渐解体;打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,

开始沦为西方资本主义经济的附庸,客观上促进了中国民族资本主义产生与发展。

中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,民族危机逐步加深;

客观上促进中国人民救亡图存,寻求民主、共和、独立之路。

西方思想开始传入,中国出现“向西方学习”的思潮,

客观上促进中国近代教育发展。

1.1830年英国人麦考利指出,如今我们国家比1790年还穷吗 我们坚决相信,尽管统治者有种种管理不当之处,但英国一直变得越来越富。有时候略有停顿,有时暂时倒退,但总的趋势是不容置疑。从生产组织形式创新的角度看,使英国“变得越来越富”的原因是( )

A.蒸汽机的改良和运用 B.手工工场的建立

C.垄断组织的出现 D.工厂制度的建立

2.洋务运动中,官办企业汉阳铁厂是清廷督抚的“政绩工程”,政府每年虽然投入大量资金,但经营仍十分困难。甲午中日战争后,面临无力继续投资的窘境,洋务企业大多如此。这种现象表明( )

A.新式生产方式行不通 B.近代化道路的新探索势在必行

C.缺乏兴办洋务企业的环境 D.资金缺乏阻碍洋务企业的发展

3.“工场手工业最完善的产物之一,是生产劳动工具本身,特别是生产当时已经采用的复杂的机械装置的工场……工场手工业分工的这一产物,又生产出机器。”材料旨在说明( )

A.工场手工业的实质是机器大生产 B.工场手工业孕育出了机器大生产

C.工场手工业是机器大生产的产物 D.机器大生产是社会大分工的产物

4.19世纪以前,教育主要是少数精英和富有阶级的特权。但到了20世纪初,绝大多数欧洲国家都建立起义务教育体系,规定所有6岁至12岁的儿童都要接受教育。这一现象的出现主要是由于( )

A.工业时代的社会需求 B.民主政治的不断进步

C.当时社会矛盾的缓和 D.工人阶级斗争的结果

工业革命

(生产力)

生产方式变化

(工厂制度)

生活方式变化

(上层建筑)

二、工业革命后生活方式的变化

材料1:(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。

——【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

1、促进城市化的发展,改变了人们的生活空间。

(1)问题:

(2)解决:

城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境。

工业革命期间的英国工业城市面貌

城市街道上的垃圾

今日巴黎的鸟瞰图

2、交通运输业进步,便利了人们的出行,

增加了社会的流动性

表现:

工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿。

铁路运输以其速度快、成本低而受人青睐。

欧美国家形成了水路运输网,促进了人口交流与贸易往来。

材料2:旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题。

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史》

二、工业革命后生活方式的变化

3、促进乡村的改变,农业现代化水平大大提高,

人们的眼界开阔了

表现:

以英国为代表的西方国家农业机械日益普及、普通建立了大农场,农业现代化水平大大提高。

大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

农业现代化:

是指由传统农业转变为现代农业,把农业建立在现代科学的基础上,用现代科学技术和现代工业来装备农业,用现代经济科学来管理农业,创造一个高产、优质、低耗的农业生产体系和一个合理利用资源、又保护环境的、有较高转化效率的农业生态系统。农业现代化的目标是建立发达的农业、建设富庶的农村和创造良好的环境。

二、工业革命后生活方式的变化

4、生活节奏加快,时间观念增强

1859年,“大本钟”建成,起到了准确报时的作用,后来成为伦敦的重要标志。

表现:

随着生活节奏的加快,人们的时间观念更为增强。

工厂制度及蒸汽机车等交通工具出现以后,人们必须守时。

准时准点成为现代生活的准则。

二、工业革命后生活方式的变化

材料3 从前习惯于做农活的人们很快明白季节、日出日落和气候波动不再决定劳动日程了。相反,钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

1884年,英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

材料4:工业革命推动了初等教育的发展。1802年英国议会通过了第一个工厂法,规定限制童工劳动时间并提出应对童工进行读、写、算教育。国家干预教育始于19世纪30年代。从1833年起,议会开始拨款补助教育事业,其拨款数量逐年增加,并加强对教育工作的监督和管理。

5、初等教育推广,文化素质提升

材料5:做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内,都需要有相当的文化程度……都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平……——恩格斯《英国工人阶级状况》

二、工业革命后生活方式的变化

(1)原因:

(2)表现:

机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对民众的文化素质提出了更高的要求。

①英国等西方国家,通过立法和财政推行初等教育。

②中国:20世纪初清政府推行“癸卯学制”,出现了大量小学堂和中学堂。

6、消极影响:

二、工业革命后生活方式的变化

(1)表现:

(2)结果:

劳动时间过长,环境恶劣,传染病与职业病严重危害工人健康

①19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;

②产业工人的待遇有所改善(最长工时,最低工资)。

材料6: 到18世纪,经济繁荣所滋长的享乐主义,使宗教信仰被怀疑。工业革命中心曼彻斯特浓烟滚滚,污水横流,方圆几英里草木不生。在不到100万人口的伦敦,就有小偷1万余人,白天乞丐成群,晚上抢劫。

—董正华《世界现代化进程十五讲》

在英国煤矿中工作的童工

5.下图是1770-1821年英国农业和工业在国民总收入中的比重示意图,由此可知英国( )

A.产业结构发生了变化

B.世界霸主地位确立

C.已率先完成了工业革命

D.已完成了工业化

6.大本钟是伦敦市的标志和英国的象征,于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦98米高的钟塔内,它著名之处在于它的准确和那重达13吨的巨大的用于报时的铜钟。大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时。这说明( )

A.科学技术转化为直接生产力的速度加快

B.科学发明提高了人们的生活质量

C.时钟的发明引发了技术创新的连锁反应

D.工业革命改变了人们的生活方式

7.平奇贝克在《女工与工业革命》中提及:工厂“使年轻妇女走出狭小的‘家’,这种‘家’在场地、光线、空气、思想和同伴方面都非常有限”“表现自己在交友和社会活动方面的才干”“训练她具备自尊、自立和勇气”。这主要说明工业革命( )

A.促使女性走上企业领导岗位 B.提高女性的生产积极性

C.增强女性融入社会的能力 D.培养女性优良工作习惯

8.19世纪的英国工厂规定:“工人包括童工每天工作不能少于十二小时,职工在机器运转时缺工者,按其管理的织机数目每台每小时罚款三便士。”这表明( )

A.工人权利缺乏保障 B.使用童工现象普遍

C.工厂制度效率低下 D.工人工资明显减少

9.近代以来,英国村庄的聚落形态发生了变化,中心聚集型村庄越来越少,呈手指状或章鱼须状向外放射型的村庄越来越多,导致这种变化的原因是( )

A.工业革命推动了农村城市化的进程 B.自由主义思想的盛行加剧农村的分散

C.工业革命推动新型交通工具的兴起 D.工业化严重破坏了乡村的生态环境

10.19世纪初,英国乡村中的裁缝铺逐渐消失,取而代之的是城市里的成衣商店;靴匠不再做鞋,人们购买从城镇市场运输而来的各种鞋子;面包师的生意也被城里的面包房挤垮了。这说明( )

A.交通运输业发展实现城乡一体 B.生产领域出现革命性变化

C.传统手工业已不复存在 D.工业革命加速经济全球化进程

材料一: 下为《世界一部历史》中的一份大事年表

1800—1850年 欧洲蒸汽驱动工业能力急刷增长

1811—1813年 英国动用1.2万军队镇压捣毁机器的暴民

1842年 埃德文·查德威克的《劳动人口的卫生状况》详细披露了曼彻斯特精糕的生活条件

1848年 马克思和恩格斯的《共产党宣言》问世

1851年 伦敦水晶宫举办首届世界博览会

1867年 马克思的《资本论》问世

―—摘编自(美)菲利普·费尔南德兹·阿迈斯托《世界一部历史》

概括指出材料中反映的三种历史现象,并说明其内在联系。(12分)

历史现象:

内在联系:

知识探究:

①工业革命开始,推动了生产力的快速发展;

②工人阶级生活条件恶劣,工人运动开始出现;

③马克思主义诞生。(6分)

①工业革命开始后,随着资本主义大工业的建立与发展,资本主义制度的弊病逐渐显现,工人阶级的生活和劳动条件没有得到相应改善;

②工人运动兴起,马克思和恩格斯研究工业革命出现的社会变化,总结工人运动的经验,创立马克思主义。(6分)

工业革命

生产方式的变化

生活方式的变化

生产力变化:大机器生产取代手工劳动

劳作方式的变化:工厂制度取代分散劳动:

消极 贫富分化,阶级矛盾,失业,环境,疾病....

积极 经济:城市化,流动性,乡村变化,

文化:时间观念增强,文化素质提升.

课堂小结

↓

特点,影响:(对西方,对中国)

↓

背景,影响

课程标准:

认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

第5课 工业革命与工厂制度

选必二 第二单元 生产工具与劳作方式

3、重大史实

1. 含义:

知识回顾:工业革命

2、进程

珍妮纺纱机

英国完成工业革命

18C60S

19C40S

1785

1807

1814

1825

万能蒸汽机

汽轮

蒸汽机车

铁路时代

⑴ 1765年,哈格里夫斯发明了“珍妮纺织机”,

机器生产开始取代手工劳动,标志着工业革命的开始

⑵ 1771年,阿克莱特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端。

⑶ 1785年,经过改进的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。

⑷ 汽船(1807)、火车(1814)先后问世。

工业革命:又称产业革命,开始于18世纪60年代的英国,是资本主义工业化

的早期历程,它是以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体工场手工

生产的一场生产与科技革命。

4、第一次工业革命特点

①主要是在轻工业领域;

②发明多来源于工匠的实践,科学与技术尚未真正结合;

③首先发生在英国,然后扩展到其他欧美国家。

知识回顾:工业革命

①生产力:

②生产组织:

③阶级结构:

④社会生活:

⑤社会问题:

⑥世界联系:

5、第一次工业革命影响:

机器大生产取代手工劳动,蒸汽时代

由手工工场到机器工厂

工业资产阶级vs工业无产阶级

城市化进程加快,改变了人们的生活空间

社会贫富分化加剧、环境污染、疾病与犯罪等

资本主义世界市场初步形成

观察图片并结合所学知识,工业革命前后生产方式有何变化?

家庭式劳作

手工作坊

手工工场

机器大生产(工厂)

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化!

革命性的变化

生产方式:由手工生产到机器生产

生产组织形式:由手工工场到机器工厂

生产动力:由人力、畜力到蒸汽动力

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

(分散)

(集中)

大机器生产取代手工劳动

(1)背景:

一、工业革命引起生产方式的变化

1、生产力变化:

——机器大生产与工厂制度

生产力变化:

机器大生产取代手工劳动

生产组织形式(劳作方式)变化:

工厂制度(集中劳作)取代零碎分散的劳作

生产专业化:

技术革命:

手工工场由分散走向集中,在一定程度上实现了生产专业化;

手工工场是资本主义生产发展早期阶段,劳动社会化的一种基本形式,它的出现,标志着资本主义萌芽的产生。简单协作没有改变手工的劳动工具和操作方法,仅是在同一资本家指挥下协同劳动;工场手工业是手工业生产向资本主义机器大工业过渡的准备阶段。手工工场和手工作坊相比,不仅表现在生产规模、技术分工上的进步,关键是手工工场已是资本主义性质的生产组织形式,这是与手工作坊的本质区别。

手工工场的发展

工业革命前,英国分散的手工工场向集中的手工工场发展,一定程度上实现了生产专业化。

大机器生产取代手工劳动

(1)背景:

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变化.

1733年约翰·凯伊

发明飞梭

1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机

1771年阿克莱特发明水力纺纱机;是建立近代机器大工厂的开端。;近代工厂之父

1779年克隆普顿发明骡机(走锭精纺机)

1785年瓦特改良的蒸汽机投入纺织业使用

一、工业革命引起生产方式的变化

1、生产力变化:

——机器大生产与工厂制度

技术革命:

19世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,

①劳作方式的变革

②生产关系的变革

工厂出现

资本主义战胜了封建主义

引发了机器大生产,工厂出现了.

工场

工厂

概念:

工厂——将生产资料和工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产。

是工业时代最普遍的生产组织形式。

工厂制度——资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的企业组织制度或组织形式。

大批产业工人被工厂主聚集起来,在专门化的厂房中劳作,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

⑴.背景:

工厂制度取代分散劳动

一、工业革命引起生产方式的变化

2、劳作方式的变化:

——机器大生产与工厂制度

机器大生产,促使工厂出现,工厂制度逐渐形成

材料1:1771年,阿克莱特与斯特拉特合作,在德比郡水力资源丰富的克罗姆福德建立了一家纺纱厂。1771年建厂时雇佣300多人,到1816年翻一倍,达到727人。这家纺纱厂安装了多台多轴纺纱机,一台水轮可同时带动多部纺纱机,300多名工人完全听从机器指挥,跟随机器节奏而劳动。

材料2:在巨大利润的驱动下,阿克莱特工厂在 19 世纪之前机器几乎每天都是二十四小时连续工作的,工人是分为两组轮流换班。阿克莱特工厂不仅在生产技术上形成一套体系,而且在劳动力招聘和管理方面也初步实现制度化。

材料3: 美国汽车大王亨利·福特致力于降低汽车的成本,实行流水线作业,使得原来需要花费12小时38分钟组装汽车底盘的时间缩短至1小时3分钟。……流水线的使用引发了一场生产方式的革命。

大规模,集中劳动

机器生产,协同劳作

工人倒班制

严格的规章制度,强化纪律意识

生产流水线普遍应用,进行标准化生产

【探究思考】根据材料归纳工厂制度的特点

一、工业革命引起生产方式的变化

⑵特点:

⑶影响:

工厂制度取代分散劳动

一、工业革命引起生产方式的变化

2、劳作方式的变化:

——机器大生产与工厂制度

①时间:

②管理:

③生产:

④原料:

为保证机器昼夜运行,实行倒班制;

制定了严格的规章制度,强化纪律意识;

流水线广泛应用,协同劳作,工厂主监督。

工厂统一供应、合理调配

1913年福特汽车公司开发出了世界上第一条流水线

①工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变;

②有利于科学管理、提高生产效率、产生更大的经济效益;

发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器…被紧紧地拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。

手工工场、工厂与垄断组织

【拓展提升】

比较 类别 工场制度 工厂制度 垄断组织

区别 时期 14世纪中叶到18世纪中叶 工业革命时期 第二次工业革命时期

生产 手段 以手工劳动为基础 以机器大生产为基础 主要依靠科技提高生产率

规模 相对于城市手工业作坊和家庭手工业,规模较大 相对于工场手工业,规模较大,工人集中 垄断组织是通过大企业兼并中小企业或强强联合形成的,规模空前强大

影响 成为城市手工业作坊和家庭手工业过渡到资本主义生产的最初形式 促进了机器的普及和推广,使资本主义世界市场初步形成 促进了生产力的发展,使资本主义世界市场最终形成

联系

①是资本主义生产力发展的必然结果;

②是资本主义生产组织形式,促进资本主义的迅速发展。

③一定程度上适应了社会化大生产的需要

对比两次工业革命

【拓展提升】

第一次工业革命 第二次工业革命

时间

发生国家

发明者

能源动力

起始部门

重要发明

交通工具

经济组织

资本主义阶段

世界市场

18世纪60年代-19世纪中期

19世纪70年代-20世纪初

开始于英国

英法美德日俄等国同时进行

工匠

科学家

蒸汽动力

电力

蒸汽机

内燃机、发电机

火车、轮船

汽车、飞机

工厂制

垄断组织

自由资本主义阶段

垄断资本主义阶段

初步形成

最终形成

重工业

棉纺织业(轻工业)

19世纪60年代,受西方工业文明的影响,中国出现了第一批近代工厂,开启了近代工业化。

工厂制度与近代中国

天津永利碱厂

汉阳铁厂

民族资本主义企业

洋务企业

一、工业革命引起生产方式的变化

3、工厂制度引入中国:

⑴ 时间:

⑵ 表现:

⑶ 意义:

1840年鸦片战争后

洋务企业:

民族企业:

19世纪中后期,洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等近代企业,引进西方的工厂制度,进行机器大生产。

张謇、范旭东等民族资本家开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验

张謇创办的大生纱厂

范旭东创办的永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外

① 中国民族工业初步发展起来;

② 推动了中国的近代化。

发展

状况

阶段

19C60、70S

甲午战后

1895

民国初年

一战期间

1912

1919

国民党

统治前期

1927

1937

国民党

统治后期

1949

1956

开始兴起

初步发展

短暂

春天

沉重打击

陷入困境

消亡

短暂发展

新的春天

萧条

民族资本主义发展概况

一、工业革命引起生产方式的变化

3、工厂制度引入中国:

【探究思考】观察教材第26页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

▲ 天津永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外。

汉阳铁厂

汉阳铁厂是中国近代官办钢铁企业,

1890年由张之洞主持在汉阳龟山动工修建。

(1)同:

(2)异:

①都采用机器生产;

②都引进了先进技术,培养了科技人才;

③都一定程度上抵制了外国经济侵略;

④都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

李鸿章认为中国求富强就必须发展自己的大企业,这是李鸿章发展洋务一贯的政策主张。为了发展自己的大企业,李鸿章提出引进国外技术和人才,学习西方先进技术发展中国企业。

状元实业家张謇提出“棉铁主义”,即以棉纺织工业和钢铁工业为中心带动其他经济部门发展。他指出,准许外商在内地开机器厂,是“夺小民一线生机”。……考虑到棉铁和国民生计有密切关系,并且是当时最有利可图的行业,他确定以棉铁为重点:棉为人民生活所必需,而铁则为制造生产工具所不可缺少,尤其是要发展本国的机器制造业,更需要钢铁。

——景玉琴,连新凯《中国近代民族工业发展思想及当代启示》

天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业, 其目的是实业救国,

发展民族资本主义。

天津永利碱厂

汉阳铁厂

创建新式学堂

【读图说史】:根据图片史料并结合所学知识,说说工业革命对近代中国的影响。

经济上:

政治上:

思想文化:

客观上促进了中国开始近代化进程

一、工业革命引起生产方式的变化

4、工业革命对近代中国的影响:

小农经济逐渐解体;打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,

开始沦为西方资本主义经济的附庸,客观上促进了中国民族资本主义产生与发展。

中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,民族危机逐步加深;

客观上促进中国人民救亡图存,寻求民主、共和、独立之路。

西方思想开始传入,中国出现“向西方学习”的思潮,

客观上促进中国近代教育发展。

1.1830年英国人麦考利指出,如今我们国家比1790年还穷吗 我们坚决相信,尽管统治者有种种管理不当之处,但英国一直变得越来越富。有时候略有停顿,有时暂时倒退,但总的趋势是不容置疑。从生产组织形式创新的角度看,使英国“变得越来越富”的原因是( )

A.蒸汽机的改良和运用 B.手工工场的建立

C.垄断组织的出现 D.工厂制度的建立

2.洋务运动中,官办企业汉阳铁厂是清廷督抚的“政绩工程”,政府每年虽然投入大量资金,但经营仍十分困难。甲午中日战争后,面临无力继续投资的窘境,洋务企业大多如此。这种现象表明( )

A.新式生产方式行不通 B.近代化道路的新探索势在必行

C.缺乏兴办洋务企业的环境 D.资金缺乏阻碍洋务企业的发展

3.“工场手工业最完善的产物之一,是生产劳动工具本身,特别是生产当时已经采用的复杂的机械装置的工场……工场手工业分工的这一产物,又生产出机器。”材料旨在说明( )

A.工场手工业的实质是机器大生产 B.工场手工业孕育出了机器大生产

C.工场手工业是机器大生产的产物 D.机器大生产是社会大分工的产物

4.19世纪以前,教育主要是少数精英和富有阶级的特权。但到了20世纪初,绝大多数欧洲国家都建立起义务教育体系,规定所有6岁至12岁的儿童都要接受教育。这一现象的出现主要是由于( )

A.工业时代的社会需求 B.民主政治的不断进步

C.当时社会矛盾的缓和 D.工人阶级斗争的结果

工业革命

(生产力)

生产方式变化

(工厂制度)

生活方式变化

(上层建筑)

二、工业革命后生活方式的变化

材料1:(伦敦)这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。

——【德】恩格斯《英国工人阶级状况》

1、促进城市化的发展,改变了人们的生活空间。

(1)问题:

(2)解决:

城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境。

工业革命期间的英国工业城市面貌

城市街道上的垃圾

今日巴黎的鸟瞰图

2、交通运输业进步,便利了人们的出行,

增加了社会的流动性

表现:

工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿。

铁路运输以其速度快、成本低而受人青睐。

欧美国家形成了水路运输网,促进了人口交流与贸易往来。

材料2:旅行者以往靠双腿、马车经过数日乃至数月跋涉和颠簸才能到达的目的地,现在跨上火车几个小时就解决了问题。

远洋货轮把英国的消费商品运销到世界各个角落,又把英国所需要的各种工业原料、生活用品运回。

闭塞、孤立、结构简单的经济单位,被交通大动脉以及无数个“毛细血管”连成高等的经济生命体。

——王斯德主编《世界通史》

二、工业革命后生活方式的变化

3、促进乡村的改变,农业现代化水平大大提高,

人们的眼界开阔了

表现:

以英国为代表的西方国家农业机械日益普及、普通建立了大农场,农业现代化水平大大提高。

大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

农业现代化:

是指由传统农业转变为现代农业,把农业建立在现代科学的基础上,用现代科学技术和现代工业来装备农业,用现代经济科学来管理农业,创造一个高产、优质、低耗的农业生产体系和一个合理利用资源、又保护环境的、有较高转化效率的农业生态系统。农业现代化的目标是建立发达的农业、建设富庶的农村和创造良好的环境。

二、工业革命后生活方式的变化

4、生活节奏加快,时间观念增强

1859年,“大本钟”建成,起到了准确报时的作用,后来成为伦敦的重要标志。

表现:

随着生活节奏的加快,人们的时间观念更为增强。

工厂制度及蒸汽机车等交通工具出现以后,人们必须守时。

准时准点成为现代生活的准则。

二、工业革命后生活方式的变化

材料3 从前习惯于做农活的人们很快明白季节、日出日落和气候波动不再决定劳动日程了。相反,钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

1884年,英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

材料4:工业革命推动了初等教育的发展。1802年英国议会通过了第一个工厂法,规定限制童工劳动时间并提出应对童工进行读、写、算教育。国家干预教育始于19世纪30年代。从1833年起,议会开始拨款补助教育事业,其拨款数量逐年增加,并加强对教育工作的监督和管理。

5、初等教育推广,文化素质提升

材料5:做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内,都需要有相当的文化程度……都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平……——恩格斯《英国工人阶级状况》

二、工业革命后生活方式的变化

(1)原因:

(2)表现:

机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对民众的文化素质提出了更高的要求。

①英国等西方国家,通过立法和财政推行初等教育。

②中国:20世纪初清政府推行“癸卯学制”,出现了大量小学堂和中学堂。

6、消极影响:

二、工业革命后生活方式的变化

(1)表现:

(2)结果:

劳动时间过长,环境恶劣,传染病与职业病严重危害工人健康

①19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;

②产业工人的待遇有所改善(最长工时,最低工资)。

材料6: 到18世纪,经济繁荣所滋长的享乐主义,使宗教信仰被怀疑。工业革命中心曼彻斯特浓烟滚滚,污水横流,方圆几英里草木不生。在不到100万人口的伦敦,就有小偷1万余人,白天乞丐成群,晚上抢劫。

—董正华《世界现代化进程十五讲》

在英国煤矿中工作的童工

5.下图是1770-1821年英国农业和工业在国民总收入中的比重示意图,由此可知英国( )

A.产业结构发生了变化

B.世界霸主地位确立

C.已率先完成了工业革命

D.已完成了工业化

6.大本钟是伦敦市的标志和英国的象征,于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦98米高的钟塔内,它著名之处在于它的准确和那重达13吨的巨大的用于报时的铜钟。大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时。这说明( )

A.科学技术转化为直接生产力的速度加快

B.科学发明提高了人们的生活质量

C.时钟的发明引发了技术创新的连锁反应

D.工业革命改变了人们的生活方式

7.平奇贝克在《女工与工业革命》中提及:工厂“使年轻妇女走出狭小的‘家’,这种‘家’在场地、光线、空气、思想和同伴方面都非常有限”“表现自己在交友和社会活动方面的才干”“训练她具备自尊、自立和勇气”。这主要说明工业革命( )

A.促使女性走上企业领导岗位 B.提高女性的生产积极性

C.增强女性融入社会的能力 D.培养女性优良工作习惯

8.19世纪的英国工厂规定:“工人包括童工每天工作不能少于十二小时,职工在机器运转时缺工者,按其管理的织机数目每台每小时罚款三便士。”这表明( )

A.工人权利缺乏保障 B.使用童工现象普遍

C.工厂制度效率低下 D.工人工资明显减少

9.近代以来,英国村庄的聚落形态发生了变化,中心聚集型村庄越来越少,呈手指状或章鱼须状向外放射型的村庄越来越多,导致这种变化的原因是( )

A.工业革命推动了农村城市化的进程 B.自由主义思想的盛行加剧农村的分散

C.工业革命推动新型交通工具的兴起 D.工业化严重破坏了乡村的生态环境

10.19世纪初,英国乡村中的裁缝铺逐渐消失,取而代之的是城市里的成衣商店;靴匠不再做鞋,人们购买从城镇市场运输而来的各种鞋子;面包师的生意也被城里的面包房挤垮了。这说明( )

A.交通运输业发展实现城乡一体 B.生产领域出现革命性变化

C.传统手工业已不复存在 D.工业革命加速经济全球化进程

材料一: 下为《世界一部历史》中的一份大事年表

1800—1850年 欧洲蒸汽驱动工业能力急刷增长

1811—1813年 英国动用1.2万军队镇压捣毁机器的暴民

1842年 埃德文·查德威克的《劳动人口的卫生状况》详细披露了曼彻斯特精糕的生活条件

1848年 马克思和恩格斯的《共产党宣言》问世

1851年 伦敦水晶宫举办首届世界博览会

1867年 马克思的《资本论》问世

―—摘编自(美)菲利普·费尔南德兹·阿迈斯托《世界一部历史》

概括指出材料中反映的三种历史现象,并说明其内在联系。(12分)

历史现象:

内在联系:

知识探究:

①工业革命开始,推动了生产力的快速发展;

②工人阶级生活条件恶劣,工人运动开始出现;

③马克思主义诞生。(6分)

①工业革命开始后,随着资本主义大工业的建立与发展,资本主义制度的弊病逐渐显现,工人阶级的生活和劳动条件没有得到相应改善;

②工人运动兴起,马克思和恩格斯研究工业革命出现的社会变化,总结工人运动的经验,创立马克思主义。(6分)

工业革命

生产方式的变化

生活方式的变化

生产力变化:大机器生产取代手工劳动

劳作方式的变化:工厂制度取代分散劳动:

消极 贫富分化,阶级矛盾,失业,环境,疾病....

积极 经济:城市化,流动性,乡村变化,

文化:时间观念增强,文化素质提升.

课堂小结

↓

特点,影响:(对西方,对中国)

↓

背景,影响

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化