广东省部分名校2023-2024学年高一上学期期中联合考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省部分名校2023-2024学年高一上学期期中联合考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-08 19:57:37 | ||

图片预览

文档简介

广东省部分名校2023-2024学年高一上学期期中联合考试

历史试题

本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前两单元。

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.考古材料显示,半坡遗址发现了菜种遗存,姜寨遗址发现了猪、羊、狗的遗骨与畜栏等养殖业遗存。这反映了

A.中华文明形成多元一体格局 B.早期农业文明的发展

C.原始先民农业种植技术成熟 D.中原地区自然环境优越

2.夏王作为一国之君,拥有较高的权力,其下设“六卿”,又称“六事之人”,分管民事、军队等事务,是地位较高的官员。六卿之下有僚属和下属官吏,各自组成一定的统治部门。这说明夏王朝

A.政府机构设置完善 B.中央集权制度建立

C.国家政治体制形成 D.宗法观念开始消亡

3.《史记》记载道,“殷道衰,诸侯或不至’’“殷复兴,诸侯归之”。这一记载表明商代

A.内外服制度推行不畅 B.中央与地方间势均力敌

C.未实现中央高度集权 D.方国游离于控制区之外

4.“周人克商成功后,不仅占据了殷商旧地,而且扩展了势力范围。但领土广袤,仪靠中央王朝难以控制,边陲之地更是鞭长莫及,然当时危及王朝生存者不仅有中原地区之殷遗民,更有四方所谓戎狄蛮夷。”为此,西周

A.确立了中央集权制 B.实施了分封制

C.倡导华夏一统观念D.削弱贵族特权

5.据《史记》记载,战国时期燕昭王派大将秦开渡过辽水进击箕氏朝鲜(周封侯国),“取地二千里’’,开辟了辽东,置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡。这反映出战国时期

A.列国纷争不断加剧 B.郡县体制全而推广

C.诸侯强国开疆拓土 D.边疆地地区实现稳定

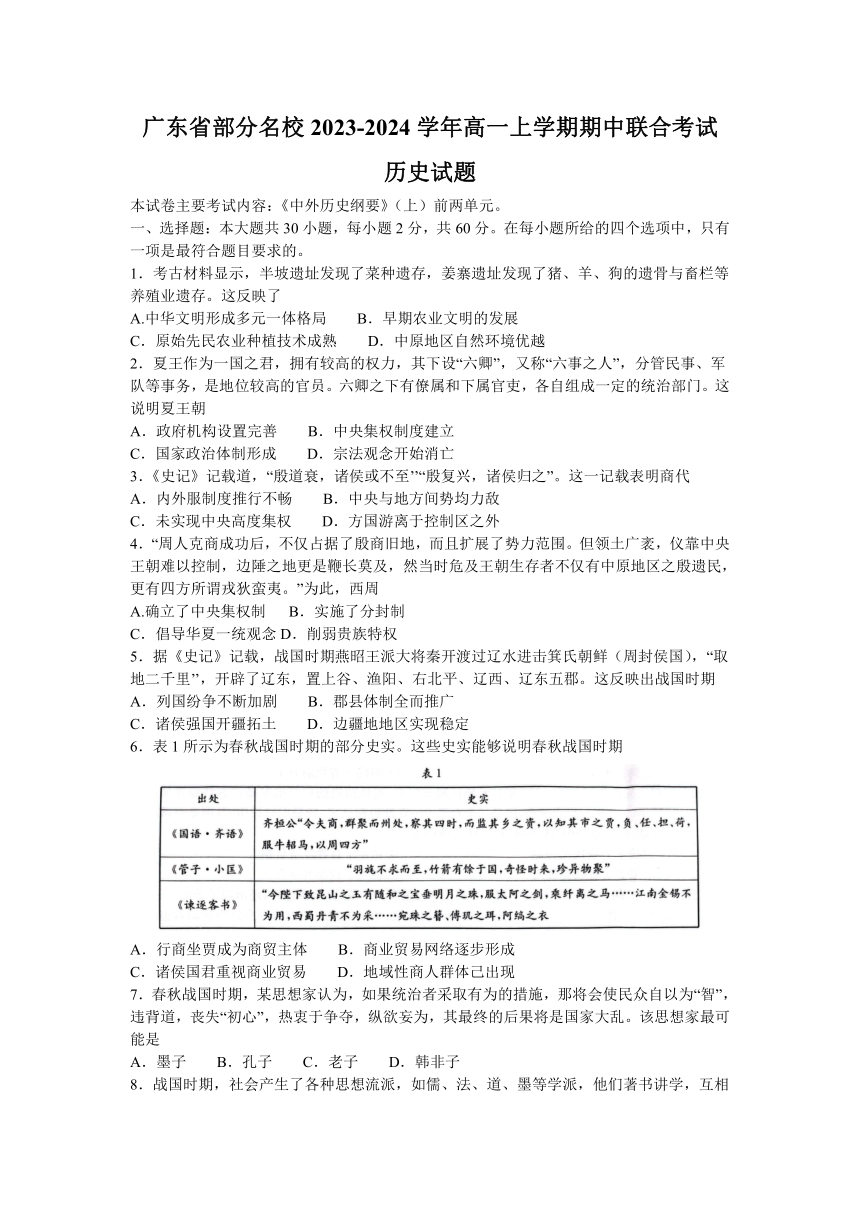

6.表1所示为春秋战国时期的部分史实。这些史实能够说明春秋战国时期

A.行商坐贾成为商贸主体 B.商业贸易网络逐步形成

C.诸侯国君重视商业贸易 D.地域性商人群体己出现

7.春秋战国时期,某思想家认为,如果统治者采取有为的措施,那将会使民众自以为“智”,违背道,丧失“初心”,热衷于争夺,纵欲妄为,其最终的后果将是国家大乱。该思想家最可能是

A.墨子 B.孔子 C.老子 D.韩非子

8.战国时期,社会产生了各种思想流派,如儒、法、道、墨等学派,他们著书讲学,互相论战,提出各自的主张,后世将这种局面称为“百家争鸣”。“百家争鸣”的出现

A.推动法家成为主流思想 B.反映了社会变革的需要

C.体现了宗法观念的衰落 D.导致了礼乐制度的消亡

9.秦朝实行三公九卿制度,“以丞相、太尉、御史大夫为三公”。九卿指“奉常、廷尉、治粟内史、典客、郎中令、少府、卫尉、太仆、宗正”。这一制度

A.明确了中央机构分工 B.提升了地方治理水平

C.杜绝了官员腐败现象 D.导致了分封体制瓦解

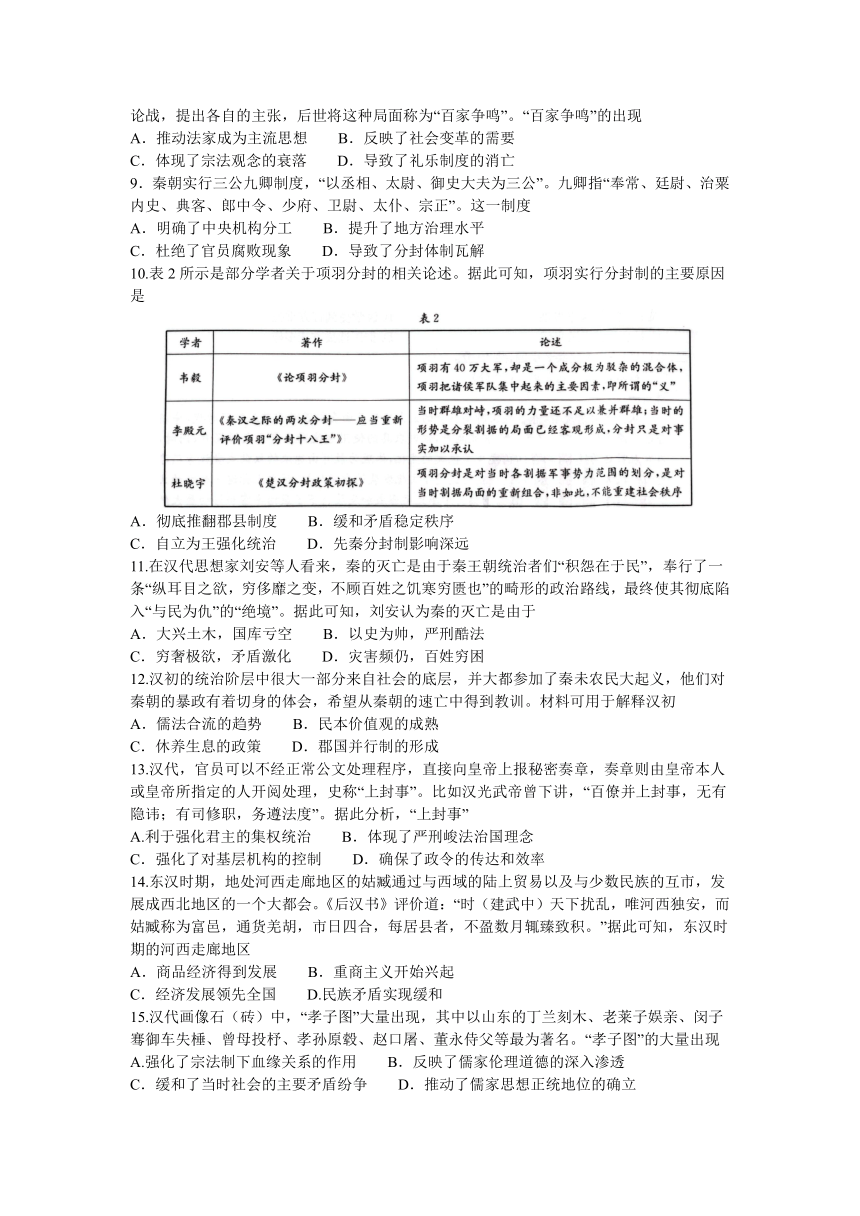

10.表2所示是部分学者关于项羽分封的相关论述。据此可知,项羽实行分封制的主要原因是

A.彻底推翻郡县制度 B.缓和矛盾稳定秩序

C.自立为王强化统治 D.先秦分封制影响深远

11.在汉代思想家刘安等人看来,秦的灭亡是由于秦王朝统治者们“积怨在于民”,奉行了一条“纵耳目之欲,穷侈靡之变,不顾百姓之饥寒穷匮也”的畸形的政治路线,最终使其彻底陷入“与民为仇”的“绝境”。据此可知,刘安认为秦的灭亡是由于

A.大兴土木,国库亏空 B.以史为帅,严刑酷法

C.穷奢极欲,矛盾激化 D.灾害频仍,百姓穷困

12.汉初的统治阶层中很大一部分来自社会的底层,并大都参加了秦未农民大起义,他们对秦朝的暴政有着切身的体会,希望从秦朝的速亡中得到教训。材料可用于解释汉初

A.儒法合流的趋势 B.民本价值观的成熟

C.休养生息的政策 D.郡国并行制的形成

13.汉代,官员可以不经正常公文处理程序,直接向皇帝上报秘密奏章,奏章则由皇帝本人或皇帝所指定的人开阅处理,史称“上封事”。比如汉光武帝曾下讲,“百僚并上封事,无有隐讳;有司修职,务遵法度”。据此分析,“上封事”

A.利于强化君主的集权统治 B.体现了严刑峻法治国理念

C.强化了对基层机构的控制 D.确保了政令的传达和效率

14.东汉时期,地处河西走廊地区的姑臧通过与西域的陆上贸易以及与少数民族的互市,发展成西北地区的一个大都会。《后汉书》评价道:“时(建武中)天下扰乱,唯河西独安,而姑臧称为富邑,通货羌胡,市日四合,每居县者,不盈数月辄臻致积。”据此可知,东汉时期的河西走廊地区

A.商品经济得到发展 B.重商主义开始兴起

C.经济发展领先全国 D.民族矛盾实现缓和

15.汉代画像石(砖)中,“孝子图”大量出现,其中以山东的丁兰刻木、老莱子娱亲、闵子骞御车失棰、曾母投杼、孝孙原毂、赵口屠、董永侍父等最为著名。“孝子图”的大量出现

A.强化了宗法制下血缘关系的作用 B.反映了儒家伦理道德的深入渗透

C.缓和了当时社会的主要矛盾纷争 D.推动了儒家思想正统地位的确立

16.汉代的《神农本草经》是我国现存最早的药物学专著,其中提出了中药“四气五味”说。中医理论体系中的“八纲”在《伤寒杂病论》中已现雏形。这反映出汉代

A.有效防范了疫病传播 B.医药理论取得了发展

C.医药学已经领先世界 D.大众健康得到了保障

17.诸葛亮治蜀期间,设司盐校尉专管盐业发展,使得成都“家有盐泉之井”;并发明了天然气煮盐。此外,设“锦官”管理织锦产业,当时所产蜀锦驰名全国,远销吴国、魏国,成为军费的重要来源。这些现象说明蜀国

A.社会经济发展迅速 B.实行重商主义政策

C.经济发展领先全国 D.手工业成为支柱产业

18.在司马氏实现江山易帜的漫长过程中,不断出现曹魏官僚集团成员起兵反抗的现象,因此,官僚职权世袭制这种在曹魏得到长久使用并成功改造了汉代遗老遗少的官吏任用制度,被司马氏成功地接过来,并加以强化和改造。司马氏父子此举旨在

A.稳定统治秩序 B.阻止士族参政

C.延续曹魏制度 D.改革用人标准

19.率先举起反晋大旗的匈奴贵族刘渊,自称汉朝皇室的后裔,其建立的政权也以“汉”为国号。此后建立的诸多少数民族政权也多为谁是正统而激烈争执,一些臣僚甚至以东晋为“华夏正朔所在”为由劝谏君主慎重考虑南征行动。这说明当时

A.民族交融基本完成 B.国家统一趋势初显

C.民族政权征战频繁 D.华夏认同氛围浓厚

20.迁都洛阳后,北魏孝文帝尊孔子,为群臣“班赐冠服”,并“行幸鲁城,亲祠孔子庙”,依汉律制定礼乐刑罚;学汉语,令文武百官说汉语、穿汉服;改姓氏,改鲜卑姓氏为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元氏。孝文帝这些举措

A.延续了礼乐制度的主体价值 B.得益于国家大一统局面重建

C.有利于民族交融的深入推进 D.确立了汉族官僚的统治地位

21.表3所示为北周、隋、唐建立初期册封前代帝王的举措。这些举措旨在

A.强化家世门第等级 B.宣传儒家的纲常伦理

C.继承西周分封制度 D.减少政权更迭的动荡

22.隋朝初年,义仓以“当社”为单位,由当社成员自己管理。义仓粮食由当社“造仓窖贮之’’,粮食征收不存在强制,也没有规定具体的数量,交至义仓的粮食不属于赋税范围。由此可知,

隋朝初年

A.重视社会民生保障 B.人民赋税负担较轻

C.民间力量发展迅速 D.阶级矛盾实现缓和

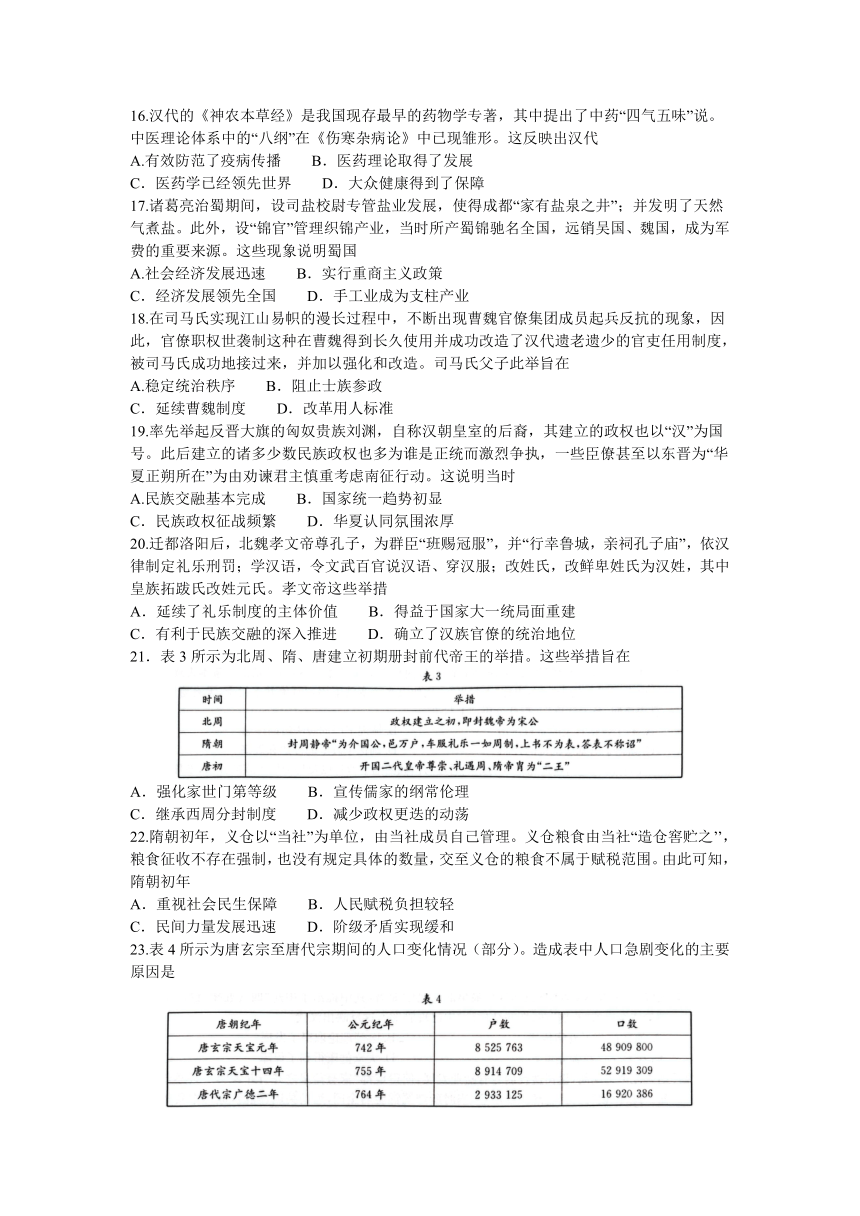

23.表4所示为唐玄宗至唐代宗期间的人口变化情况(部分)。造成表中人口急剧变化的主要原因是

A.黄巢起义 B.边疆局势恶化C.安史之乱 D.经济重心南移

24. 2001年,偃师出土的初唐崔大义夫妇墓中随葬了41件陶俑,其中40件都是汉人穿着紧袖衣服或胡服的;2010年,西安出土的初唐蒋少卿夫妇墓中随葬了27件陶俑,有26件陶俑穿着窄袖服装,有4件风帽俑更是外披窄袖曳地披袍,内衬窄袖齐脚长袍。这表明,唐代初期

A.异域风俗已被普遍接受 B.社会风气较为开放

C.胡汉生活观念日渐趋同 D.游牧部落间交流频繁

25.魏晋南北朝时期,谱牒之学十分兴盛,弄清楚人物的家族渊源,是人事工作的重中之重。南宋学者叶适曾说:“东晋权归王谢庾桓四族,而四族亦人才所自出。”与之直接相关的选官制度是

A.察举制 B.世卿世禄制 C.科举制 D.九品中正制

26. 684年,秉笔宰相将原设于门下省的政事堂迁到了中书省,武则天默认了这一举动,政事堂由此开始向宰相议决军国大政的最高国务会议转型。此举有利干

A.提高政府行政效率 B.降低相权膨胀风险

C.完善权力制衡体制 D.明确三省职能分工

27.唐穆宗长庆年间(821--824年),元稹任同州刺史,当地两税的户情况是:“右件地并是贞元四年(788年),检责至今,已是三十六年…百姓税额已定,皆是虚额征率,其间亦有富豪兼并,广占阡陌……”这说明当地两税法的实施

A.放松了对农民的控制 B.加重了百姓经济负担

C.增加了政府赋税收入 D.促进了商品经济发展

28.魏晋南北朝中期的佛像雕塑,除了常见的印度的释迦牟尼、弥勒佛之外,还出现了千佛、三生佛、无量寿佛等许多新的雕塑内容,中国龙的形象、中国汉族文化中的许多饰物和器具也出现在了雕像元素中。这一现象表明

A.中印文化交流日趋频繁 B.佛教呈现本土化的趋势

C.佛像雕刻技术日益创新 D.三教合流特征日渐明显

29.唐代一些诗人对当朝某一书法家书法的特点描绘道,“飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫”

“狂来纸尽势不尽,投笔抗声连叫呼”“半斜半倾山衲湿,醉来把笔狞如虎”。据此可知,该书

法家最有可能是

A.王羲之 B.怀素C.柳公权 D.颜真卿

30.表5所示为某学习小组搜集的相关史料。他们由此得出的推论最合理的是,这一时期

A.政府主导医学发展B.医学受到官方重视

C.社会崇医之风兴盛D.御医选拔方式多样

二、非选择题:本大题共2小题,共40分。

31.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

从生产力角度看,春秋战国时期社会的最大变化是由青铜器时代进入铁器时代,牛耕的普遍应用使得统治者更加注重农业生产,铁制农具的使用也使得生产力大幅提升;同时,因为奴隶社会的没落,社会结构发生了很大的变化,体现为教育由原来的奴隶主贵族专门享有变为平民大众都可以参与,这种变化促进了文化发展的空前灿烂,历史上称这一时期的文化繁荣景象为“百家争鸣”。百家争鸣为中华文明形成和发展打下了最为丰富和影响最大的思想基础,影响着后世几千年,甚至可以说是整个中华文明的骨架,因此有着重要的历史意义和价值。

一摘编自谭苏的《论春秋战国时期的百家争鸣》

制度进行支撑的……秦统一六国后,中国多民族统一国家发展进入崭新时期,“春秋时代华

夷杂处之局,逐渐消融,而成‘车同轨,书同文,行同伦’之社会”。

——摘编自张健、万钰莹的《中国古代统一多民族国家的一体化机制分析》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括百家争鸣出现的背景,并分析其出现的意义。(1 2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝践行“大一统”的举措。(8分)

32.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

初唐时期,敦煌是唐军的军事指挥基地、粮草供应基地和补给站。武则天采取“所有田业,官贷种子,付户助营……课役具免,复得田苗”的措施,使河西走廊地区农业经济得到很

大发展,手工业也迅猛发展,行业种类齐全,分工细致。在西突厥投降后,“商旅可行矣,诸胡

大悦”,敦煌的交通更为畅通。敦煌地区不仅有西域商人的聚落,沿途还有不少供过往商人

打尖住店的驿站。在农业和手工业经济繁荣发展以及中外贸易兴盛的基础上,敦煌的商业

贸易呈现前所未有的繁荣,城内店肆林立,有了专门的行市划分。大量的商人汇集于敦煌,

使敦煌这个以中转贸易为特征的国际商贸城市空前繁华,出现了“兴胡之旅,岁月相继”的

景象。

——摘编自郑炳林《晚唐五代敦煌贸易市场外来商品辑考》

材料二

安史之乱爆发以后,唐朝从河陇地区(今敦煌、武威、张掖、酒泉等地)抽调大量精兵回师

平叛,造成这一地区兵力空虚,吐蕃趁机攻占了该地区,唐朝与西域的联系也因此被彻底切

断。吐蕃在占领地区推行部落制度,为防止民间反抗,尽收民间铁器,农业生产遭到严重破

坏——造成敦煌商业贸易的明显衰落。

——摘编自韩国磐《敦煌吐鲁番出土经济文书研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝前期敦煌地区社会经济发展的表现。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明唐朝时期敦煌社会经济兴衰的原因。(12分)

高一历史参考答案

1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.B 7.C 8.B 9.A 10.B 11.C 12.C 13.A 14.A

15.B 16.B 17.A 18.A 19.D 20.C 21.D 22.A 23.C 24.B 25.D 26.A 27.B

28.B 29.B 30.B

31.(1)背景:

经济上:铁犁牛耕的逐步推广(生产力的发展);

政治上:周王室衰微,礼崩乐坏;诸侯竞相开展变法运动,统治者礼贤下士政策的推行;

文化上:学术下移(学在官府到学在民间),学术自由化;

阶级关系上:新兴地主阶级和士阶层的崛起。

(6分,答出三点给即可)

意义:是中国历史上第一次思想解放运动;为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想基础;

形成中国思想文化兼容并包和包容开放的特点;塑造了中华民族传统文化的基本精神;成为

中国封建社会及近现代思想文化的源头,深刻影响着中华文明的发展方向。(6分,答出三

点即可)

(2)举措:创立皇帝制度;在中央设置三公九卿;在全国推行郡县制;统一车轨、文字、货币和度量衡;修驰道、直道;颁布《秦律》;编订户籍;将六国贵族豪强迁入关中,整顿风俗。(8分,答出四点即可)

32.(1)表现:农业和手工业获得发展;中外商旅汇集;商品经济兴盛;中转贸易发达。(8分)

(2)兴盛原因:战略地位重要;交通畅通;政府的重视和推动;边疆社会相对稳定。(6分,答出三点即可)

衰败原因:安史之乱造成边疆局势动荡;丝路贸易受阻;吐蕃推行不利于经济发展的政策。

(6分)

历史试题

本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前两单元。

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.考古材料显示,半坡遗址发现了菜种遗存,姜寨遗址发现了猪、羊、狗的遗骨与畜栏等养殖业遗存。这反映了

A.中华文明形成多元一体格局 B.早期农业文明的发展

C.原始先民农业种植技术成熟 D.中原地区自然环境优越

2.夏王作为一国之君,拥有较高的权力,其下设“六卿”,又称“六事之人”,分管民事、军队等事务,是地位较高的官员。六卿之下有僚属和下属官吏,各自组成一定的统治部门。这说明夏王朝

A.政府机构设置完善 B.中央集权制度建立

C.国家政治体制形成 D.宗法观念开始消亡

3.《史记》记载道,“殷道衰,诸侯或不至’’“殷复兴,诸侯归之”。这一记载表明商代

A.内外服制度推行不畅 B.中央与地方间势均力敌

C.未实现中央高度集权 D.方国游离于控制区之外

4.“周人克商成功后,不仅占据了殷商旧地,而且扩展了势力范围。但领土广袤,仪靠中央王朝难以控制,边陲之地更是鞭长莫及,然当时危及王朝生存者不仅有中原地区之殷遗民,更有四方所谓戎狄蛮夷。”为此,西周

A.确立了中央集权制 B.实施了分封制

C.倡导华夏一统观念D.削弱贵族特权

5.据《史记》记载,战国时期燕昭王派大将秦开渡过辽水进击箕氏朝鲜(周封侯国),“取地二千里’’,开辟了辽东,置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡。这反映出战国时期

A.列国纷争不断加剧 B.郡县体制全而推广

C.诸侯强国开疆拓土 D.边疆地地区实现稳定

6.表1所示为春秋战国时期的部分史实。这些史实能够说明春秋战国时期

A.行商坐贾成为商贸主体 B.商业贸易网络逐步形成

C.诸侯国君重视商业贸易 D.地域性商人群体己出现

7.春秋战国时期,某思想家认为,如果统治者采取有为的措施,那将会使民众自以为“智”,违背道,丧失“初心”,热衷于争夺,纵欲妄为,其最终的后果将是国家大乱。该思想家最可能是

A.墨子 B.孔子 C.老子 D.韩非子

8.战国时期,社会产生了各种思想流派,如儒、法、道、墨等学派,他们著书讲学,互相论战,提出各自的主张,后世将这种局面称为“百家争鸣”。“百家争鸣”的出现

A.推动法家成为主流思想 B.反映了社会变革的需要

C.体现了宗法观念的衰落 D.导致了礼乐制度的消亡

9.秦朝实行三公九卿制度,“以丞相、太尉、御史大夫为三公”。九卿指“奉常、廷尉、治粟内史、典客、郎中令、少府、卫尉、太仆、宗正”。这一制度

A.明确了中央机构分工 B.提升了地方治理水平

C.杜绝了官员腐败现象 D.导致了分封体制瓦解

10.表2所示是部分学者关于项羽分封的相关论述。据此可知,项羽实行分封制的主要原因是

A.彻底推翻郡县制度 B.缓和矛盾稳定秩序

C.自立为王强化统治 D.先秦分封制影响深远

11.在汉代思想家刘安等人看来,秦的灭亡是由于秦王朝统治者们“积怨在于民”,奉行了一条“纵耳目之欲,穷侈靡之变,不顾百姓之饥寒穷匮也”的畸形的政治路线,最终使其彻底陷入“与民为仇”的“绝境”。据此可知,刘安认为秦的灭亡是由于

A.大兴土木,国库亏空 B.以史为帅,严刑酷法

C.穷奢极欲,矛盾激化 D.灾害频仍,百姓穷困

12.汉初的统治阶层中很大一部分来自社会的底层,并大都参加了秦未农民大起义,他们对秦朝的暴政有着切身的体会,希望从秦朝的速亡中得到教训。材料可用于解释汉初

A.儒法合流的趋势 B.民本价值观的成熟

C.休养生息的政策 D.郡国并行制的形成

13.汉代,官员可以不经正常公文处理程序,直接向皇帝上报秘密奏章,奏章则由皇帝本人或皇帝所指定的人开阅处理,史称“上封事”。比如汉光武帝曾下讲,“百僚并上封事,无有隐讳;有司修职,务遵法度”。据此分析,“上封事”

A.利于强化君主的集权统治 B.体现了严刑峻法治国理念

C.强化了对基层机构的控制 D.确保了政令的传达和效率

14.东汉时期,地处河西走廊地区的姑臧通过与西域的陆上贸易以及与少数民族的互市,发展成西北地区的一个大都会。《后汉书》评价道:“时(建武中)天下扰乱,唯河西独安,而姑臧称为富邑,通货羌胡,市日四合,每居县者,不盈数月辄臻致积。”据此可知,东汉时期的河西走廊地区

A.商品经济得到发展 B.重商主义开始兴起

C.经济发展领先全国 D.民族矛盾实现缓和

15.汉代画像石(砖)中,“孝子图”大量出现,其中以山东的丁兰刻木、老莱子娱亲、闵子骞御车失棰、曾母投杼、孝孙原毂、赵口屠、董永侍父等最为著名。“孝子图”的大量出现

A.强化了宗法制下血缘关系的作用 B.反映了儒家伦理道德的深入渗透

C.缓和了当时社会的主要矛盾纷争 D.推动了儒家思想正统地位的确立

16.汉代的《神农本草经》是我国现存最早的药物学专著,其中提出了中药“四气五味”说。中医理论体系中的“八纲”在《伤寒杂病论》中已现雏形。这反映出汉代

A.有效防范了疫病传播 B.医药理论取得了发展

C.医药学已经领先世界 D.大众健康得到了保障

17.诸葛亮治蜀期间,设司盐校尉专管盐业发展,使得成都“家有盐泉之井”;并发明了天然气煮盐。此外,设“锦官”管理织锦产业,当时所产蜀锦驰名全国,远销吴国、魏国,成为军费的重要来源。这些现象说明蜀国

A.社会经济发展迅速 B.实行重商主义政策

C.经济发展领先全国 D.手工业成为支柱产业

18.在司马氏实现江山易帜的漫长过程中,不断出现曹魏官僚集团成员起兵反抗的现象,因此,官僚职权世袭制这种在曹魏得到长久使用并成功改造了汉代遗老遗少的官吏任用制度,被司马氏成功地接过来,并加以强化和改造。司马氏父子此举旨在

A.稳定统治秩序 B.阻止士族参政

C.延续曹魏制度 D.改革用人标准

19.率先举起反晋大旗的匈奴贵族刘渊,自称汉朝皇室的后裔,其建立的政权也以“汉”为国号。此后建立的诸多少数民族政权也多为谁是正统而激烈争执,一些臣僚甚至以东晋为“华夏正朔所在”为由劝谏君主慎重考虑南征行动。这说明当时

A.民族交融基本完成 B.国家统一趋势初显

C.民族政权征战频繁 D.华夏认同氛围浓厚

20.迁都洛阳后,北魏孝文帝尊孔子,为群臣“班赐冠服”,并“行幸鲁城,亲祠孔子庙”,依汉律制定礼乐刑罚;学汉语,令文武百官说汉语、穿汉服;改姓氏,改鲜卑姓氏为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元氏。孝文帝这些举措

A.延续了礼乐制度的主体价值 B.得益于国家大一统局面重建

C.有利于民族交融的深入推进 D.确立了汉族官僚的统治地位

21.表3所示为北周、隋、唐建立初期册封前代帝王的举措。这些举措旨在

A.强化家世门第等级 B.宣传儒家的纲常伦理

C.继承西周分封制度 D.减少政权更迭的动荡

22.隋朝初年,义仓以“当社”为单位,由当社成员自己管理。义仓粮食由当社“造仓窖贮之’’,粮食征收不存在强制,也没有规定具体的数量,交至义仓的粮食不属于赋税范围。由此可知,

隋朝初年

A.重视社会民生保障 B.人民赋税负担较轻

C.民间力量发展迅速 D.阶级矛盾实现缓和

23.表4所示为唐玄宗至唐代宗期间的人口变化情况(部分)。造成表中人口急剧变化的主要原因是

A.黄巢起义 B.边疆局势恶化C.安史之乱 D.经济重心南移

24. 2001年,偃师出土的初唐崔大义夫妇墓中随葬了41件陶俑,其中40件都是汉人穿着紧袖衣服或胡服的;2010年,西安出土的初唐蒋少卿夫妇墓中随葬了27件陶俑,有26件陶俑穿着窄袖服装,有4件风帽俑更是外披窄袖曳地披袍,内衬窄袖齐脚长袍。这表明,唐代初期

A.异域风俗已被普遍接受 B.社会风气较为开放

C.胡汉生活观念日渐趋同 D.游牧部落间交流频繁

25.魏晋南北朝时期,谱牒之学十分兴盛,弄清楚人物的家族渊源,是人事工作的重中之重。南宋学者叶适曾说:“东晋权归王谢庾桓四族,而四族亦人才所自出。”与之直接相关的选官制度是

A.察举制 B.世卿世禄制 C.科举制 D.九品中正制

26. 684年,秉笔宰相将原设于门下省的政事堂迁到了中书省,武则天默认了这一举动,政事堂由此开始向宰相议决军国大政的最高国务会议转型。此举有利干

A.提高政府行政效率 B.降低相权膨胀风险

C.完善权力制衡体制 D.明确三省职能分工

27.唐穆宗长庆年间(821--824年),元稹任同州刺史,当地两税的户情况是:“右件地并是贞元四年(788年),检责至今,已是三十六年…百姓税额已定,皆是虚额征率,其间亦有富豪兼并,广占阡陌……”这说明当地两税法的实施

A.放松了对农民的控制 B.加重了百姓经济负担

C.增加了政府赋税收入 D.促进了商品经济发展

28.魏晋南北朝中期的佛像雕塑,除了常见的印度的释迦牟尼、弥勒佛之外,还出现了千佛、三生佛、无量寿佛等许多新的雕塑内容,中国龙的形象、中国汉族文化中的许多饰物和器具也出现在了雕像元素中。这一现象表明

A.中印文化交流日趋频繁 B.佛教呈现本土化的趋势

C.佛像雕刻技术日益创新 D.三教合流特征日渐明显

29.唐代一些诗人对当朝某一书法家书法的特点描绘道,“飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫”

“狂来纸尽势不尽,投笔抗声连叫呼”“半斜半倾山衲湿,醉来把笔狞如虎”。据此可知,该书

法家最有可能是

A.王羲之 B.怀素C.柳公权 D.颜真卿

30.表5所示为某学习小组搜集的相关史料。他们由此得出的推论最合理的是,这一时期

A.政府主导医学发展B.医学受到官方重视

C.社会崇医之风兴盛D.御医选拔方式多样

二、非选择题:本大题共2小题,共40分。

31.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

从生产力角度看,春秋战国时期社会的最大变化是由青铜器时代进入铁器时代,牛耕的普遍应用使得统治者更加注重农业生产,铁制农具的使用也使得生产力大幅提升;同时,因为奴隶社会的没落,社会结构发生了很大的变化,体现为教育由原来的奴隶主贵族专门享有变为平民大众都可以参与,这种变化促进了文化发展的空前灿烂,历史上称这一时期的文化繁荣景象为“百家争鸣”。百家争鸣为中华文明形成和发展打下了最为丰富和影响最大的思想基础,影响着后世几千年,甚至可以说是整个中华文明的骨架,因此有着重要的历史意义和价值。

一摘编自谭苏的《论春秋战国时期的百家争鸣》

制度进行支撑的……秦统一六国后,中国多民族统一国家发展进入崭新时期,“春秋时代华

夷杂处之局,逐渐消融,而成‘车同轨,书同文,行同伦’之社会”。

——摘编自张健、万钰莹的《中国古代统一多民族国家的一体化机制分析》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括百家争鸣出现的背景,并分析其出现的意义。(1 2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝践行“大一统”的举措。(8分)

32.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

初唐时期,敦煌是唐军的军事指挥基地、粮草供应基地和补给站。武则天采取“所有田业,官贷种子,付户助营……课役具免,复得田苗”的措施,使河西走廊地区农业经济得到很

大发展,手工业也迅猛发展,行业种类齐全,分工细致。在西突厥投降后,“商旅可行矣,诸胡

大悦”,敦煌的交通更为畅通。敦煌地区不仅有西域商人的聚落,沿途还有不少供过往商人

打尖住店的驿站。在农业和手工业经济繁荣发展以及中外贸易兴盛的基础上,敦煌的商业

贸易呈现前所未有的繁荣,城内店肆林立,有了专门的行市划分。大量的商人汇集于敦煌,

使敦煌这个以中转贸易为特征的国际商贸城市空前繁华,出现了“兴胡之旅,岁月相继”的

景象。

——摘编自郑炳林《晚唐五代敦煌贸易市场外来商品辑考》

材料二

安史之乱爆发以后,唐朝从河陇地区(今敦煌、武威、张掖、酒泉等地)抽调大量精兵回师

平叛,造成这一地区兵力空虚,吐蕃趁机攻占了该地区,唐朝与西域的联系也因此被彻底切

断。吐蕃在占领地区推行部落制度,为防止民间反抗,尽收民间铁器,农业生产遭到严重破

坏——造成敦煌商业贸易的明显衰落。

——摘编自韩国磐《敦煌吐鲁番出土经济文书研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝前期敦煌地区社会经济发展的表现。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明唐朝时期敦煌社会经济兴衰的原因。(12分)

高一历史参考答案

1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.B 7.C 8.B 9.A 10.B 11.C 12.C 13.A 14.A

15.B 16.B 17.A 18.A 19.D 20.C 21.D 22.A 23.C 24.B 25.D 26.A 27.B

28.B 29.B 30.B

31.(1)背景:

经济上:铁犁牛耕的逐步推广(生产力的发展);

政治上:周王室衰微,礼崩乐坏;诸侯竞相开展变法运动,统治者礼贤下士政策的推行;

文化上:学术下移(学在官府到学在民间),学术自由化;

阶级关系上:新兴地主阶级和士阶层的崛起。

(6分,答出三点给即可)

意义:是中国历史上第一次思想解放运动;为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想基础;

形成中国思想文化兼容并包和包容开放的特点;塑造了中华民族传统文化的基本精神;成为

中国封建社会及近现代思想文化的源头,深刻影响着中华文明的发展方向。(6分,答出三

点即可)

(2)举措:创立皇帝制度;在中央设置三公九卿;在全国推行郡县制;统一车轨、文字、货币和度量衡;修驰道、直道;颁布《秦律》;编订户籍;将六国贵族豪强迁入关中,整顿风俗。(8分,答出四点即可)

32.(1)表现:农业和手工业获得发展;中外商旅汇集;商品经济兴盛;中转贸易发达。(8分)

(2)兴盛原因:战略地位重要;交通畅通;政府的重视和推动;边疆社会相对稳定。(6分,答出三点即可)

衰败原因:安史之乱造成边疆局势动荡;丝路贸易受阻;吐蕃推行不利于经济发展的政策。

(6分)

同课章节目录