第19课 北魏政治和北方民族大交融 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治和北方民族大交融 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 823.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第19课

北魏政治和北方民族大交融

一、课标要求

通过北魏孝文帝改革,初步理解民族交往、交流、交融对中华民族发展的意义。

二、教学目标

1.通过观看视频和地图,了解淝水之战的基本情况;通过研读史料,了解北魏孝文帝改革的内容和意义。

2.通过分析图片,了解北方地区民族交融的表现;通过研读史料,了解北方地区民族交融的意义。

3.通过学习孝文帝改革和北方民族大交融,理解民族交融对中华民族发展的意义,增强对中华民族的民族认同感。

三、重点、难点

1.教学重点

北魏孝文帝改革的措施和历史意义。

2.教学难点

理解民族交往、交流和交融对中华民族发展的意义。

四、教学方法

讲授法、合作探究法

五、教学过程

教学环节 教学内容 教师活动 及技术应用 学生活动 及技术应用 设计 意图

课堂导入 引用习近平总书记在2019年9月全国民族团结进步表彰大会讲话,重点强调“此后,无论哪个民族入主中原,都以统一天下为己任,都以中华文化的正统自居”一句,启发学生思考。 教师提问:我们能否举出相关政权例证? (通过古代相关政权举例,体会各民族政权具有的大一统思想、天下观及对中华文化的认可与折服、对中华文明的向心性。) 学生思考并回答。 拔高认知站位,助力学生以较高视野体会本课知识。

过渡:今天我们便来学习这一观点的早期例证——前秦与北魏政权。首先我们来看前秦政权。

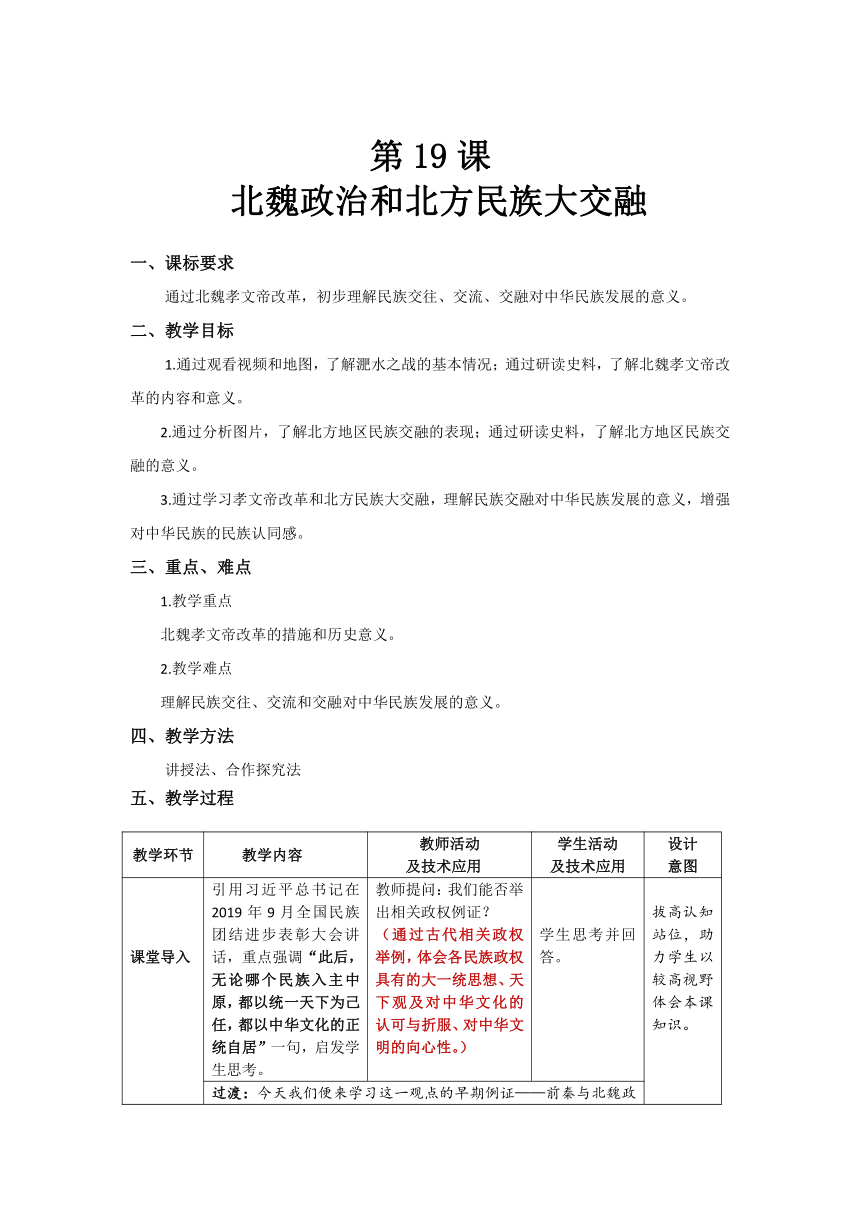

讲解一: 前秦统一中国的尝试——淝水之战 1.背景 ①376年,前秦苻坚,任用汉人王猛为相,提倡儒学,统一黄河流域,与东晋形成对峙局面。 ②383年,苻坚不顾反对,强行征兵南下,企图灭亡东晋,统一中国 2.概况 3. 想一想:苻坚拥有八十多万兵力,却不能取得淝水之战胜利统一全国,这究竟是为什么? 教师展示“东晋十六国形势图”,图文结合说明前秦统一黄河流域后与东晋形成对峙的局面。此时,苻坚企图统一中国。 教师播放视频,发起拍照功能,指导学生填表思考问题并拍照上传,通过数据,指出对影视作品要有辩证态度,学会善于查证影视作品中的不实之处。 教师发起抢答任务。 学生通过形势图了解前秦与东晋对峙情况。 学生填表,并拍照。 学生抢答。 图文结合,培养学生时空意识。 培养学生自主思考学习与动手能力。 活跃课堂气氛,提高课堂注意力。

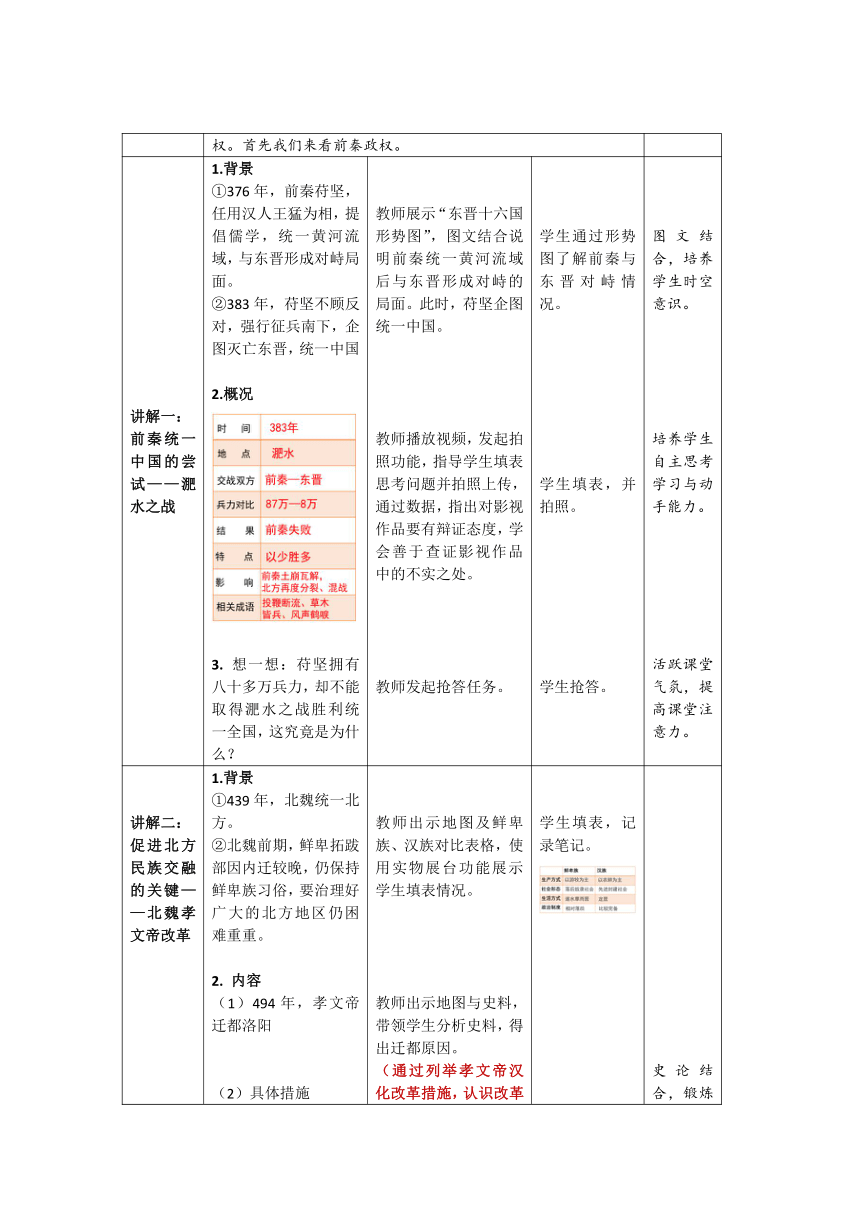

讲解二: 促进北方民族交融的关键——北魏孝文帝改革 1.背景 ①439年,北魏统一北方。 ②北魏前期,鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族习俗,要治理好广大的北方地区仍困难重重。 2. 内容 (1)494年,孝文帝迁都洛阳 (2)具体措施 3.意义 促进了民族交融,增强了北魏的实力。 4.议一议 有人说,“孝文帝的汉化,导致了鲜卑族的消亡,是鲜卑民族的千古罪人!”也有人说:“孝文帝的改革促进了民族融合,是中华民族的功臣!”你是怎么看的? 教师出示地图及鲜卑族、汉族对比表格,使用实物展台功能展示学生填表情况。 教师出示地图与史料,带领学生分析史料,得出迁都原因。 (通过列举孝文帝汉化改革措施,认识改革对推动民族融合的意义,从而认识到改革对历史发展的推动作用。) 教师提出问题,发布讨论功能,结合学生回答,分步骤分析: 评价标准——问题结论——思考延伸。 学生填表,记录笔记。 学生将找到资料,进行PPT展示。 学生互动 抢答、随机选人等结合使用。 史论结合,锻炼学生识图、提取结论能力。

讲解三: 中华文明的发展——北方地区的民族交融 1.交融表现 (1)生产方式交融; (2)生活习俗交融; (3)政治制度交融; (4)文化艺术交融; (5)民族心理交融。 2.交融影响 ①丰富了中华民族的物质和精神文化; ②为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。 教师分组,安排学生分别从生产、生活、政治制度、文化和心理五个方面寻找资料进行举证。 教师出示史料与对应结论,带领学生逐条分析。 学生分组展示各自寻找到的史料与论证结果。 讲练结合,提升学生分析问题解决问题的能力。 合作探究式教学,助力学生得出问题结论。

课堂练习 设计5道选择题,巩固、评测学习效果。 推送试题根据答题情 况针对性讲解。 认真审题,使用学习机完成作答。 巩固检测学习效果,针对性课下复习和指导。

六、课堂小结

七、布置作业

北魏政治和北方民族大交融

一、课标要求

通过北魏孝文帝改革,初步理解民族交往、交流、交融对中华民族发展的意义。

二、教学目标

1.通过观看视频和地图,了解淝水之战的基本情况;通过研读史料,了解北魏孝文帝改革的内容和意义。

2.通过分析图片,了解北方地区民族交融的表现;通过研读史料,了解北方地区民族交融的意义。

3.通过学习孝文帝改革和北方民族大交融,理解民族交融对中华民族发展的意义,增强对中华民族的民族认同感。

三、重点、难点

1.教学重点

北魏孝文帝改革的措施和历史意义。

2.教学难点

理解民族交往、交流和交融对中华民族发展的意义。

四、教学方法

讲授法、合作探究法

五、教学过程

教学环节 教学内容 教师活动 及技术应用 学生活动 及技术应用 设计 意图

课堂导入 引用习近平总书记在2019年9月全国民族团结进步表彰大会讲话,重点强调“此后,无论哪个民族入主中原,都以统一天下为己任,都以中华文化的正统自居”一句,启发学生思考。 教师提问:我们能否举出相关政权例证? (通过古代相关政权举例,体会各民族政权具有的大一统思想、天下观及对中华文化的认可与折服、对中华文明的向心性。) 学生思考并回答。 拔高认知站位,助力学生以较高视野体会本课知识。

过渡:今天我们便来学习这一观点的早期例证——前秦与北魏政权。首先我们来看前秦政权。

讲解一: 前秦统一中国的尝试——淝水之战 1.背景 ①376年,前秦苻坚,任用汉人王猛为相,提倡儒学,统一黄河流域,与东晋形成对峙局面。 ②383年,苻坚不顾反对,强行征兵南下,企图灭亡东晋,统一中国 2.概况 3. 想一想:苻坚拥有八十多万兵力,却不能取得淝水之战胜利统一全国,这究竟是为什么? 教师展示“东晋十六国形势图”,图文结合说明前秦统一黄河流域后与东晋形成对峙的局面。此时,苻坚企图统一中国。 教师播放视频,发起拍照功能,指导学生填表思考问题并拍照上传,通过数据,指出对影视作品要有辩证态度,学会善于查证影视作品中的不实之处。 教师发起抢答任务。 学生通过形势图了解前秦与东晋对峙情况。 学生填表,并拍照。 学生抢答。 图文结合,培养学生时空意识。 培养学生自主思考学习与动手能力。 活跃课堂气氛,提高课堂注意力。

讲解二: 促进北方民族交融的关键——北魏孝文帝改革 1.背景 ①439年,北魏统一北方。 ②北魏前期,鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族习俗,要治理好广大的北方地区仍困难重重。 2. 内容 (1)494年,孝文帝迁都洛阳 (2)具体措施 3.意义 促进了民族交融,增强了北魏的实力。 4.议一议 有人说,“孝文帝的汉化,导致了鲜卑族的消亡,是鲜卑民族的千古罪人!”也有人说:“孝文帝的改革促进了民族融合,是中华民族的功臣!”你是怎么看的? 教师出示地图及鲜卑族、汉族对比表格,使用实物展台功能展示学生填表情况。 教师出示地图与史料,带领学生分析史料,得出迁都原因。 (通过列举孝文帝汉化改革措施,认识改革对推动民族融合的意义,从而认识到改革对历史发展的推动作用。) 教师提出问题,发布讨论功能,结合学生回答,分步骤分析: 评价标准——问题结论——思考延伸。 学生填表,记录笔记。 学生将找到资料,进行PPT展示。 学生互动 抢答、随机选人等结合使用。 史论结合,锻炼学生识图、提取结论能力。

讲解三: 中华文明的发展——北方地区的民族交融 1.交融表现 (1)生产方式交融; (2)生活习俗交融; (3)政治制度交融; (4)文化艺术交融; (5)民族心理交融。 2.交融影响 ①丰富了中华民族的物质和精神文化; ②为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。 教师分组,安排学生分别从生产、生活、政治制度、文化和心理五个方面寻找资料进行举证。 教师出示史料与对应结论,带领学生逐条分析。 学生分组展示各自寻找到的史料与论证结果。 讲练结合,提升学生分析问题解决问题的能力。 合作探究式教学,助力学生得出问题结论。

课堂练习 设计5道选择题,巩固、评测学习效果。 推送试题根据答题情 况针对性讲解。 认真审题,使用学习机完成作答。 巩固检测学习效果,针对性课下复习和指导。

六、课堂小结

七、布置作业

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史