第2课 原始农耕生活 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 第2课 原始农耕生活 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 357.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

七年级上册 第2课原始农耕生活教案

1课时

教学 目 标及重难点 1.通过阅读教材和史料分析,以表格的形式概括半坡居民和河姆渡居民的生活情况,说出自然环境对农业生产的影响。(重点) 2.通过阅读教材、观察教材插图、半坡居民和河姆渡居民的生活情况对比表格,归纳原始农业兴起的重要标志和原始农业发展的表现,进一步阐述农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。(重点) 3.通过小组合作,讨论“考古发现是了解史前社会历史的重要依据”,并用本课所学的内容加以说明。 (重点难点)

教学活动设计

教学环节 教师活动 学生活动 评估要点

导入新课 “民以食为天,国以民为本。”食物是我们人类赖以生存的基本保证。原始人类出现以后,人类就一直在思考,如何获取食物解决温饱,如何不断努力适应自然?如何通过劳动迈向文明?新石器时代我们开启了农耕生活,一稻一粟的种植带领我们迎来了文明曙光。 中国早期农业是怎样发展的?这一时期历史遗存又呈现出什么特点呢?我们带着问题进入第2课原始农耕生活的学习。 课前预习、跟着老师的思路思考问题。 设计意图:温故知新,拓展思维导入新课,引起学生的学习兴趣。

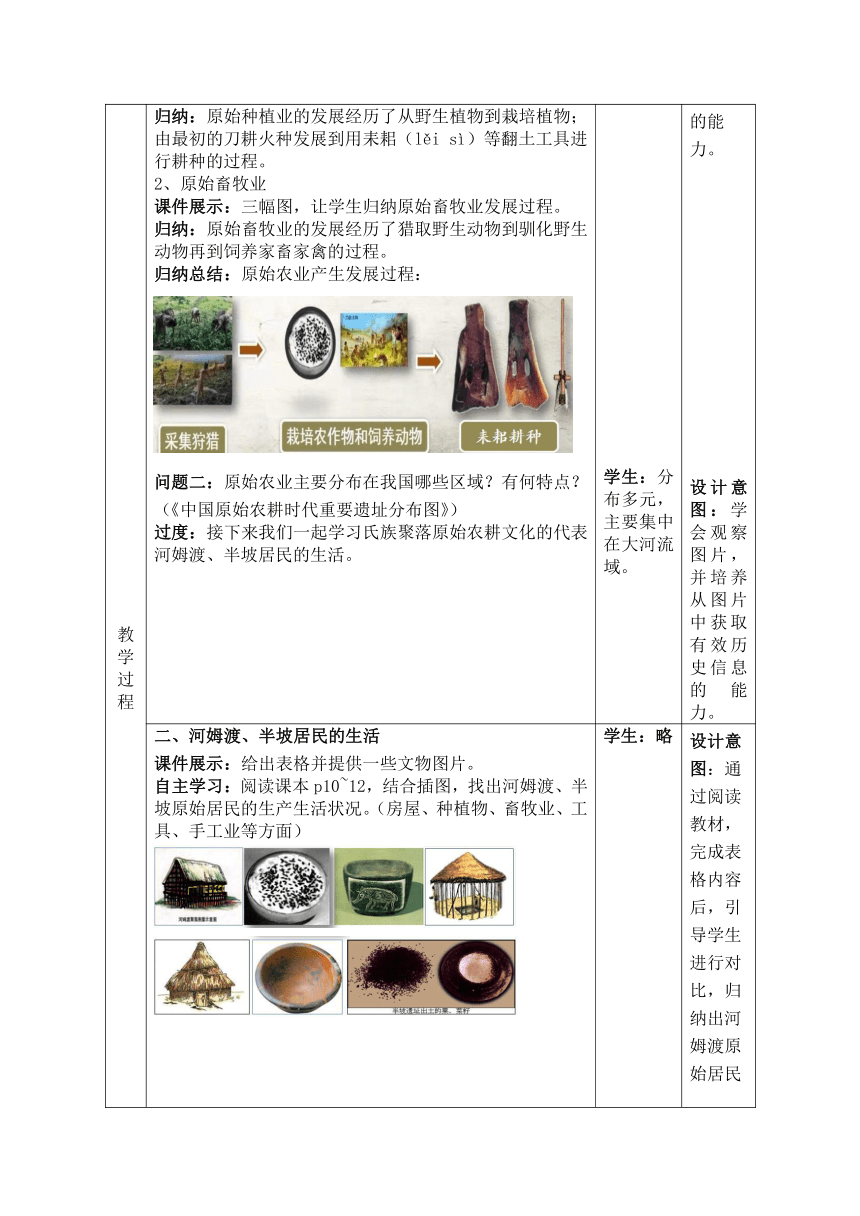

教 学 过 程 一、原始农业的发展 教师:名词解释:什么是农业? 农业是栽培农作物和饲养牲畜的生产事业。 原始种植业 课件展示:三幅图,让学生归纳原始种植业发展过程。 问题一:距今100000万年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物是什么? 归纳:原始种植业的发展经历了从野生植物到栽培植物;由最初的刀耕火种发展到用耒耜(lěi sì)等翻土工具进行耕种的过程。 原始畜牧业 课件展示:三幅图,让学生归纳原始畜牧业发展过程。 归纳:原始畜牧业的发展经历了猎取野生动物到驯化野生动物再到饲养家畜家禽的过程。 归纳总结:原始农业产生发展过程: 问题二:原始农业主要分布在我国哪些区域?有何特点?(《中国原始农耕时代重要遗址分布图》) 过度:接下来我们一起学习氏族聚落原始农耕文化的代表河姆渡、半坡居民的生活。 学生:稻、粟、黍 学生:分布多元,主要集中在大河流域。 设计意图:自主阅读教材,寻找准确信息,锻炼学生的短时间内找出关键的能力。 设计意图:学会观察图片,并培养从图片中获取有效历史信息的能力。

二、河姆渡、半坡居民的生活 课件展示:给出表格并提供一些文物图片。 自主学习:阅读课本p10~12,结合插图,找出河姆渡、半坡原始居民的生产生活状况。(房屋、种植物、畜牧业、工具、手工业等方面) 问题三: 对比河姆渡和半坡原始居民农耕生活的情况,你能得出哪些共同的特征和不同点呢? 教师:通过对比不难发现聚落、种植农作物、饲养家畜、使用磨制工具是他们的共同特征,这也是原始农业兴起和发展的重要标志。 问题四:什么原因导致了两大农耕生活的差异呢? 教师:这些差异主要是由地理环境决定的。半坡地区地处北方,冬天寒冷干燥,风沙大,需要半地穴式房屋防沙保暖。粟是一种非常耐旱的植物。这些都非常符合北方的自然条件。河姆渡居民地处南方,气候湿润,温暖多雨,地势低洼需要建立干栏式房屋远离地面,防潮通风。且适宜水稻种植。 合作探究:阅读材料,阐明原始农业与古代文明之间的关系,并概括中华文明的起源与发展呈现的特点。 材料一:在农业出现之前,人类对自然而言是被动适应的,但是农业出现之后,人类就拥有了改造和改良自然的能力,从而能够从自然中获取到更多的基本生活所需品。 —社科院考古所科考中心赵志军 材料二:有农业,然后人类的食物,乃能为无限制的扩充,人口的增加,才能无限制。人类才必须定居。一切物质文明,乃有基础。 —吕思勉《中国通史》 材料三: 材料四:中华大地的文明火花如满天星斗一样璀璨,这些文化系统各有其根源,分别创造出灿烂的文化。诸文化之间的互动和交流也越来越频繁,越来越密切,逐渐形成一个“相互作用圈”,又叫做“最初的中国”。 —张清俐《探索多元一体的中华文明起源进程》 教师:学生回答的基础上,教师概括指出,原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。中华文明发源地是多元的,灿烂的文明是各地早期人类共同缔造的。因此中华文明的起源与发展具有多元一体的特点。 问题五:通过本节课的学习我们了解到了生活在7000年多年前的原始居民的生产生活情况。没有文字记载的年代人们是如何得知的呢? 教师:我们通过考古发现了解他们生产生活状况,所以考古发现是了解史前社会历史的重要依据。 学生:略 学生: (1)浙江地区地势低洼、潮湿温热。 (2)黄河流域干旱,风沙大,气候寒冷。 学生: 原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。 学生: 通过考古发现。 设计意图:通过阅读教材,完成表格内容后,引导学生进行对比,归纳出河姆渡原始居民和半坡居民生活的共同特征。以此培养学生的阅读总结能力。 设计意图:通过观察图片,利用学过的内容高度整合,以此培养解决问题的能力和发散性思维。 设计意图:培养学生的阅读材料,提取有效信息能力和概括、归纳能力。

课 堂 小 结

板 书 设 计

1课时

教学 目 标及重难点 1.通过阅读教材和史料分析,以表格的形式概括半坡居民和河姆渡居民的生活情况,说出自然环境对农业生产的影响。(重点) 2.通过阅读教材、观察教材插图、半坡居民和河姆渡居民的生活情况对比表格,归纳原始农业兴起的重要标志和原始农业发展的表现,进一步阐述农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。(重点) 3.通过小组合作,讨论“考古发现是了解史前社会历史的重要依据”,并用本课所学的内容加以说明。 (重点难点)

教学活动设计

教学环节 教师活动 学生活动 评估要点

导入新课 “民以食为天,国以民为本。”食物是我们人类赖以生存的基本保证。原始人类出现以后,人类就一直在思考,如何获取食物解决温饱,如何不断努力适应自然?如何通过劳动迈向文明?新石器时代我们开启了农耕生活,一稻一粟的种植带领我们迎来了文明曙光。 中国早期农业是怎样发展的?这一时期历史遗存又呈现出什么特点呢?我们带着问题进入第2课原始农耕生活的学习。 课前预习、跟着老师的思路思考问题。 设计意图:温故知新,拓展思维导入新课,引起学生的学习兴趣。

教 学 过 程 一、原始农业的发展 教师:名词解释:什么是农业? 农业是栽培农作物和饲养牲畜的生产事业。 原始种植业 课件展示:三幅图,让学生归纳原始种植业发展过程。 问题一:距今100000万年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物是什么? 归纳:原始种植业的发展经历了从野生植物到栽培植物;由最初的刀耕火种发展到用耒耜(lěi sì)等翻土工具进行耕种的过程。 原始畜牧业 课件展示:三幅图,让学生归纳原始畜牧业发展过程。 归纳:原始畜牧业的发展经历了猎取野生动物到驯化野生动物再到饲养家畜家禽的过程。 归纳总结:原始农业产生发展过程: 问题二:原始农业主要分布在我国哪些区域?有何特点?(《中国原始农耕时代重要遗址分布图》) 过度:接下来我们一起学习氏族聚落原始农耕文化的代表河姆渡、半坡居民的生活。 学生:稻、粟、黍 学生:分布多元,主要集中在大河流域。 设计意图:自主阅读教材,寻找准确信息,锻炼学生的短时间内找出关键的能力。 设计意图:学会观察图片,并培养从图片中获取有效历史信息的能力。

二、河姆渡、半坡居民的生活 课件展示:给出表格并提供一些文物图片。 自主学习:阅读课本p10~12,结合插图,找出河姆渡、半坡原始居民的生产生活状况。(房屋、种植物、畜牧业、工具、手工业等方面) 问题三: 对比河姆渡和半坡原始居民农耕生活的情况,你能得出哪些共同的特征和不同点呢? 教师:通过对比不难发现聚落、种植农作物、饲养家畜、使用磨制工具是他们的共同特征,这也是原始农业兴起和发展的重要标志。 问题四:什么原因导致了两大农耕生活的差异呢? 教师:这些差异主要是由地理环境决定的。半坡地区地处北方,冬天寒冷干燥,风沙大,需要半地穴式房屋防沙保暖。粟是一种非常耐旱的植物。这些都非常符合北方的自然条件。河姆渡居民地处南方,气候湿润,温暖多雨,地势低洼需要建立干栏式房屋远离地面,防潮通风。且适宜水稻种植。 合作探究:阅读材料,阐明原始农业与古代文明之间的关系,并概括中华文明的起源与发展呈现的特点。 材料一:在农业出现之前,人类对自然而言是被动适应的,但是农业出现之后,人类就拥有了改造和改良自然的能力,从而能够从自然中获取到更多的基本生活所需品。 —社科院考古所科考中心赵志军 材料二:有农业,然后人类的食物,乃能为无限制的扩充,人口的增加,才能无限制。人类才必须定居。一切物质文明,乃有基础。 —吕思勉《中国通史》 材料三: 材料四:中华大地的文明火花如满天星斗一样璀璨,这些文化系统各有其根源,分别创造出灿烂的文化。诸文化之间的互动和交流也越来越频繁,越来越密切,逐渐形成一个“相互作用圈”,又叫做“最初的中国”。 —张清俐《探索多元一体的中华文明起源进程》 教师:学生回答的基础上,教师概括指出,原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。中华文明发源地是多元的,灿烂的文明是各地早期人类共同缔造的。因此中华文明的起源与发展具有多元一体的特点。 问题五:通过本节课的学习我们了解到了生活在7000年多年前的原始居民的生产生活情况。没有文字记载的年代人们是如何得知的呢? 教师:我们通过考古发现了解他们生产生活状况,所以考古发现是了解史前社会历史的重要依据。 学生:略 学生: (1)浙江地区地势低洼、潮湿温热。 (2)黄河流域干旱,风沙大,气候寒冷。 学生: 原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。 学生: 通过考古发现。 设计意图:通过阅读教材,完成表格内容后,引导学生进行对比,归纳出河姆渡原始居民和半坡居民生活的共同特征。以此培养学生的阅读总结能力。 设计意图:通过观察图片,利用学过的内容高度整合,以此培养解决问题的能力和发散性思维。 设计意图:培养学生的阅读材料,提取有效信息能力和概括、归纳能力。

课 堂 小 结

板 书 设 计

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史