19《怀疑与学问》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 19《怀疑与学问》课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-09 08:31:42 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

看书不能信仰而无思考,要大胆地提出问题,

勤于摘录资料、分析资料,找出其中的相互关系,

是做学问的一种方法。

——顾颉刚

顾颉刚(1893--1980),字铭坚,

号颉刚,江苏苏州人。中国现代著名

历史学家、民俗学家,“古史辨”学

派创始人,现代历史地理学和民俗学

的开拓者、奠基人,长期从事教育工

作和历史研究。著有《古史辨》《当

今中国史学》等。

【作家作品】

顾颉刚到上海任商务印书馆编辑,这段时间他与胡适

和钱玄同通过信件讨论群经辨伪问题,开始复兴历史

上的疑辨运动,并把儒家的辨伪变成历史家的辨伪。

【写作背景】

1922年--

1925年

提出了“层累地造成的中国古史”这一命题,引起了

一场古史论战。

顾颉刚把论战双方的文章收集起来,编成《古史辨》

第一册,使一个以“疑古”为旗帜的“古史辨派”在

中国史坛迅速崛起,《怀疑与学问》为此段时间所作。

1923年

1926年

19 怀疑与学问

顾颉刚

核心素养目标:

1.了解驳论文,识记“凶险”“视察”“虚妄”“墨守”

“停滞”“不攻自破”等重点字词。

2.理解怀疑精神的内涵及意义。

3.把握议论文严密的论证结构。

4.体会本文逻辑严密、语言准确的特点。

5.掌握举例论证、道理论证及其作用。

6.积累具有怀疑精神的故事等素材。

第一课时

一、预习检测

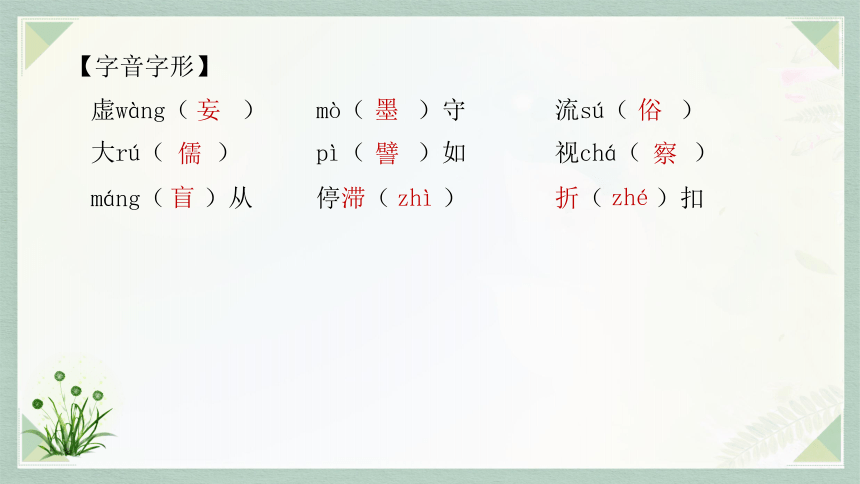

虚wàng( ) mò( )守 流sú( )

大rú( ) pì( )如 视chá( )

máng( )从 停滞( ) 折( )扣

【字音字形】

妄

墨

俗

儒

譬

盲

zhì

zhé

察

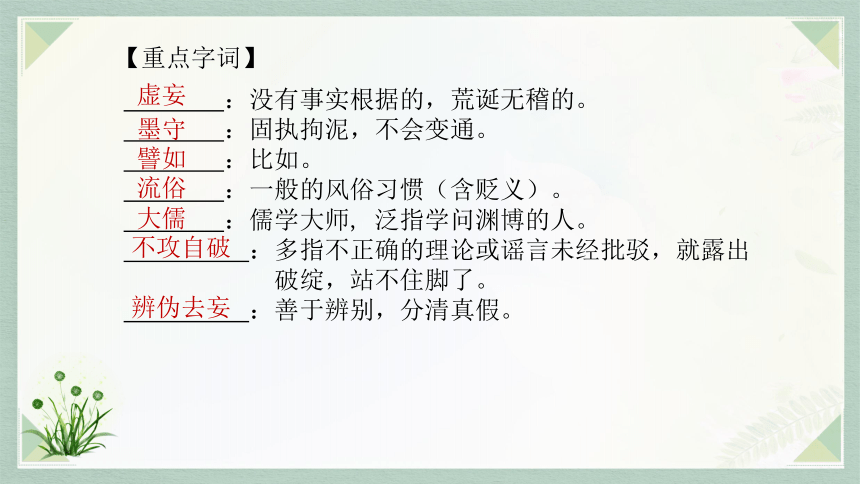

:没有事实根据的,荒诞无稽的。

:固执拘泥,不会变通。

:比如。

:一般的风俗习惯(含贬义)。

:儒学大师, 泛指学问渊博的人。

:多指不正确的理论或谣言未经批驳,就露出

破绽,站不住脚了。

:善于辨别,分清真假。

虚妄

墨守

譬如

流俗

大儒

不攻自破

辨伪去妄

【重点字词】

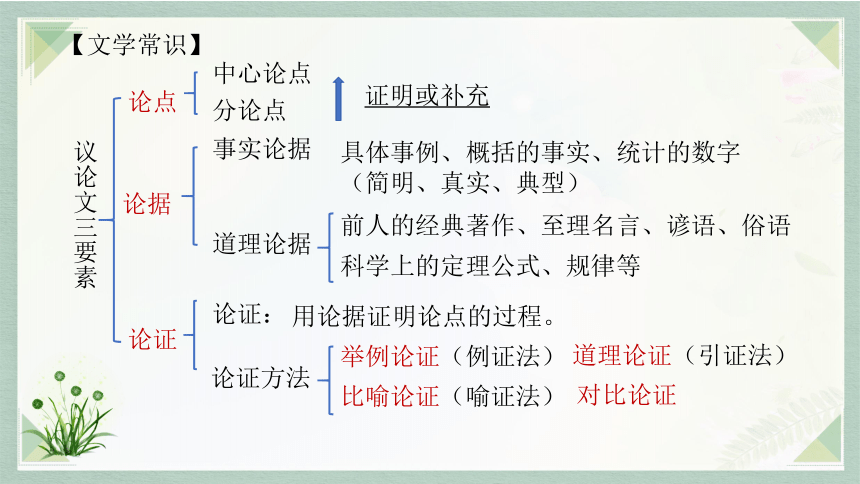

论点

中心论点

分论点

证明或补充

论据

道理论据

事实论据

具体事例、概括的事实、统计的数字

(简明、真实、典型)

前人的经典著作、至理名言、谚语、俗语

科学上的定理公式、规律等

论证:

论证

举例论证(例证法)

道理论证(引证法)

比喻论证(喻证法)

对比论证

议论文三要素

【文学常识】

用论据证明论点的过程。

论证方法

二、默读课文,整体感知

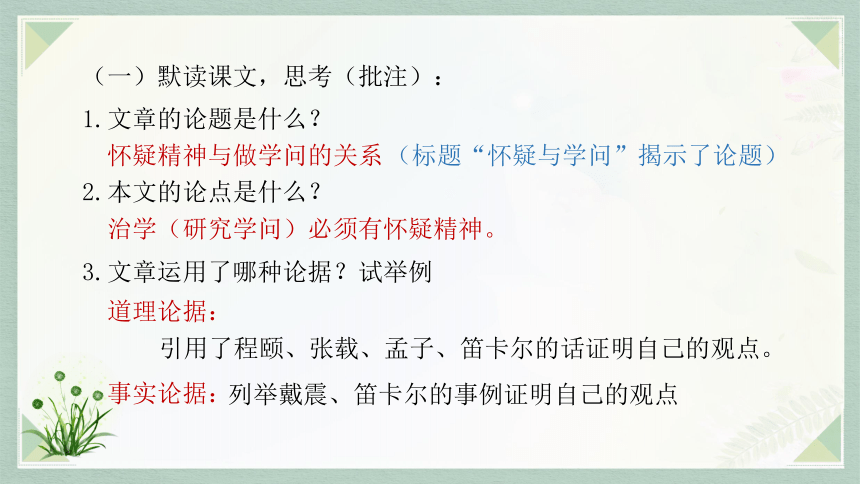

(一)默读课文,思考(批注):

1.文章的论题是什么?

2.本文的论点是什么?

怀疑精神与做学问的关系

(标题“怀疑与学问”揭示了论题)

治学(研究学问)必须有怀疑精神。

3.文章运用了哪种论据?试举例

道理论据:

事实论据:

引用了程颐、张载、孟子、笛卡尔的话证明自己的观点。

列举戴震、笛卡尔的事例证明自己的观点

三、研读课文,思考探究

(一)通读课文,探讨交流:文中所说的怀疑精神有什么样

的内涵?它对做学问有什么重要意义?

作者所说的怀疑精神指的是对于传说的话,都要经过“怀疑”“思索”“辨别”三步,这样就不会盲从和迷信,这也是

做一切学问的基本条件。

(二)本文结构完整,论证严密。细读课文,画出文中承上

启下的关键语句,梳理文章的论证结构,完成下面的表格。

中心论点( 段)

治学必须有怀疑精神

分论点一( 段)

分论点二( 段)

怀疑是消极方面辨伪

去妄的必须步骤

怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件

1-2

3-5

6

四、课后延伸

微写作

《怀疑与学问》可用话题方向:质疑、求学、学习态度等。

孔子在回答子贡的问题时说“敏而好学,不耻下问,

是以谓之文也”。孔子强调学习时一定要有谦虚的学习态

度,要多向别人请教。前提是,要善于质疑,敢于提问。

正如《怀疑与学问》中作者所言,“怀疑不仅是消极方面

辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新

发明的基本条件”。只要我们朝着正确的方向质疑,就一

定能学有所成。

【片段范例】

第二课时

柏拉图的故事

在课堂上,哲学家苏格拉底拿出一个苹果,站在讲台前说:“请大家闻闻空气中的味道。”

一位学生举手回答:“是苹果的香味!”苏格拉底走下讲

台,举着苹果慢慢地从每个学生面前走过,并要求大家再仔细

地闻一闻,空气中是否有苹果的香味。

这时已有半数学生说闻到了苹果的香味,苏格拉底回到了

讲台上,又重复了刚才的问题。这一次,除了一名学生外,其

余的学生全都说闻到了苹果的香味。苏格拉底走到了这名学生

面前问:“难道你什么气味也没有闻到吗?”那个学生肯定地

说:“我真的什么气味也没有闻到。”这时,苏格拉底向学生

们宣布:“他是对的,因为这是一只假苹果。”这个学生就是

后来大名鼎鼎的哲学家柏拉图。

柏拉图的故事告诉我们一个什么道理?

不要人云亦云,要有怀疑精神。

一、探究论证方法

(一)文章运用了哪些论证方法?试举例

运用了道理论证,引用两位理学家的名言,点明中心

论点,具有权威性和说服力。

1.“学者先要会疑。”——程颐

2.“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

【道理论证】

运用了道理论证,引用……作为道理论据,论证了……,使论证更具权威性和说服力。

3.孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀

疑精神,不要随便盲从或迷信。

运用了道理论证,引用孟子的话,论证我们要有怀疑精

神,使论证更具权威性和说服力。

第6 段,举例论证。举戴震小时候追问《大学章句》的

例子,论证了许多大学问家都是从怀疑中锻炼出来的观点,

从而证明分论点“怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条

件”,增强文章的说服力。

运用了举例论证,举……的例子(概括事例),论证了……,

使论证更真实具体、更有说服力。

【举例论证】

第4段【举例论证】列举“三皇,五帝”和“腐草为萤”

的事例,具体真切地论述如何以怀疑的精神对待传说。

运用了对比论证,将与……对比,使观点更鲜明、突出,

具有说服力。

【对比论证】

第6 段,对比论证。作者先从反面入手,阐述不动脑筋的

危害——不动脑筋永远不能治学;再从正面指出,只有常常怀

疑、发问,我们才会由无疑到有疑,由有疑到求解,想求解才

会有新学说,学术才会有发展、有进步。论证了怀疑是建设新

学说、启迪新发明的基本条件。

第3段,类比论证。以国难危急的时候,各地出现的许多

口头的消息不一定可靠的例子类比“做学问”,论证做学问

要学会质疑,不能只依靠传说,引出下文对传说的论述。

【类比论证】

二、积累拓展

(一)本文逻辑严密,语言准确。结合上下文,揣摩下面这段

文字,回答后面的问题。

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学

说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判

书中的学说,常常修正书中的学说:要这样才能有更新更善的

学说产生。

1.开头的“一切”是否太绝对了?对此,你怎么看?

2.这段文字中有四个以“常常”开头的短句,它们的顺序是否

可以任意调整?为什么?

1.不绝对。因为作者这里用的“一切”是由论述问题的

内涵所决定的,着重强调“怀疑”对于学问家的重要。因为

前面已充分论证了“怀疑”是“做一切学问的基本条件”,

所以只要是做学问,就得有怀疑精神,这个思维品质便是所

有学问家应该具备的。“一切”有“所有”之义,却比“所

有”更多一种加重、强调的意味。

2.不能任意调换顺序。第一个“常常”后面所说的是“要

抱怀疑的态度”,第二个“常常”后面所说的是“和书中的学

说辩论”,前句所说的“怀疑”是“辩论”的前提条件;第三

个“常常”后面所说的“评判书中的学说”和第四个“常常”

后面的“修正书中的学说”,前面所谈的“评判”也是后面所

说“修正”的前提。

所以“怀疑”“辩论”“评判”“修正”这四步构成逐层

深入、步步递进的关系,不能任意调换顺序。

(二)人物故事——祖冲之的怀疑精神

南北朝时期杰出的数学家、天文学家祖冲之,从小就对数

学和天文学有着非常浓厚的兴趣。他“专攻数术,搜炼古今”,

但决不“虚推古人”,决不把自己束缚在古籍文献及前人成说

之中。他从研究数学开始就敢于怀疑前人的陈腐学说,敢于推

翻前人的错误理论,并且能够批判地接受前人的科学遗产。在

青年时他就对张衡和郑玄等人的学术成就进行了仔细研究,并

且校正了其中的一些错误,取得了许多有价值的研究成果。后

来他又发现天文学家何承天编写的《元嘉历》存在许多错误,

于是着手重编了新的历法—《大明历》

《大明历》这部著作是当时最科学、最进步的历法,为后

世的天文研究提供了正确的参考。

(三)跟着教材学写作

【举例论证】本文多次列举典型事例,具体有力地证明了作者的论点,增强了说服力。请你也运用举例论证的方法写一段话,论证“人生需要一点埋头精神”这一观点。

围绕观点

选择

典型事例

写作方法

教材解读

本文举对“三皇、

五帝”和“腐草为

萤”的说法进行追

问的例子,论述了

人们应该怎样以怀

疑的精神做学问。

迁移运用

凡是成功之人都是有恒心的代表。

王羲之为了练好字,每天练习无

数次,最后一池水竟被墨汁染黑,

他也成了举世闻名的书法家。池

水被墨染黑,这是他坚持了多长

时间才会有的结果啊!他的成功

不就和恒心密不可分吗?

【写作示范】

纵览古今,很多成绩的背后,都有“十年寒窗”的

苦功。李时珍写《本草纲日》花了27年;徐霞客写《徐

霞客游记》花了34年:马克思著《资本论》用了40年;

屠呦呦整理了2000多个药方,最终提取出青蒿素……可

见。人生要有所收获,的确需要一点“埋头”的精神。

三、课后延伸

(一)摘抄、熟记课文所引用的名言,并在课外搜集有关治学

方法的名言警句。

①博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《中庸》

②君子不隐其短。不知则问,不能则学。——董仲舒

③三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿

④学贵心悟,守旧无功。——张载

⑤为学患无疑,疑则有进。——陆九渊

⑥理想的书籍是智慧的钥匙。——列夫·托尔斯泰

看书不能信仰而无思考,要大胆地提出问题,

勤于摘录资料、分析资料,找出其中的相互关系,

是做学问的一种方法。

——顾颉刚

顾颉刚(1893--1980),字铭坚,

号颉刚,江苏苏州人。中国现代著名

历史学家、民俗学家,“古史辨”学

派创始人,现代历史地理学和民俗学

的开拓者、奠基人,长期从事教育工

作和历史研究。著有《古史辨》《当

今中国史学》等。

【作家作品】

顾颉刚到上海任商务印书馆编辑,这段时间他与胡适

和钱玄同通过信件讨论群经辨伪问题,开始复兴历史

上的疑辨运动,并把儒家的辨伪变成历史家的辨伪。

【写作背景】

1922年--

1925年

提出了“层累地造成的中国古史”这一命题,引起了

一场古史论战。

顾颉刚把论战双方的文章收集起来,编成《古史辨》

第一册,使一个以“疑古”为旗帜的“古史辨派”在

中国史坛迅速崛起,《怀疑与学问》为此段时间所作。

1923年

1926年

19 怀疑与学问

顾颉刚

核心素养目标:

1.了解驳论文,识记“凶险”“视察”“虚妄”“墨守”

“停滞”“不攻自破”等重点字词。

2.理解怀疑精神的内涵及意义。

3.把握议论文严密的论证结构。

4.体会本文逻辑严密、语言准确的特点。

5.掌握举例论证、道理论证及其作用。

6.积累具有怀疑精神的故事等素材。

第一课时

一、预习检测

虚wàng( ) mò( )守 流sú( )

大rú( ) pì( )如 视chá( )

máng( )从 停滞( ) 折( )扣

【字音字形】

妄

墨

俗

儒

譬

盲

zhì

zhé

察

:没有事实根据的,荒诞无稽的。

:固执拘泥,不会变通。

:比如。

:一般的风俗习惯(含贬义)。

:儒学大师, 泛指学问渊博的人。

:多指不正确的理论或谣言未经批驳,就露出

破绽,站不住脚了。

:善于辨别,分清真假。

虚妄

墨守

譬如

流俗

大儒

不攻自破

辨伪去妄

【重点字词】

论点

中心论点

分论点

证明或补充

论据

道理论据

事实论据

具体事例、概括的事实、统计的数字

(简明、真实、典型)

前人的经典著作、至理名言、谚语、俗语

科学上的定理公式、规律等

论证:

论证

举例论证(例证法)

道理论证(引证法)

比喻论证(喻证法)

对比论证

议论文三要素

【文学常识】

用论据证明论点的过程。

论证方法

二、默读课文,整体感知

(一)默读课文,思考(批注):

1.文章的论题是什么?

2.本文的论点是什么?

怀疑精神与做学问的关系

(标题“怀疑与学问”揭示了论题)

治学(研究学问)必须有怀疑精神。

3.文章运用了哪种论据?试举例

道理论据:

事实论据:

引用了程颐、张载、孟子、笛卡尔的话证明自己的观点。

列举戴震、笛卡尔的事例证明自己的观点

三、研读课文,思考探究

(一)通读课文,探讨交流:文中所说的怀疑精神有什么样

的内涵?它对做学问有什么重要意义?

作者所说的怀疑精神指的是对于传说的话,都要经过“怀疑”“思索”“辨别”三步,这样就不会盲从和迷信,这也是

做一切学问的基本条件。

(二)本文结构完整,论证严密。细读课文,画出文中承上

启下的关键语句,梳理文章的论证结构,完成下面的表格。

中心论点( 段)

治学必须有怀疑精神

分论点一( 段)

分论点二( 段)

怀疑是消极方面辨伪

去妄的必须步骤

怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件

1-2

3-5

6

四、课后延伸

微写作

《怀疑与学问》可用话题方向:质疑、求学、学习态度等。

孔子在回答子贡的问题时说“敏而好学,不耻下问,

是以谓之文也”。孔子强调学习时一定要有谦虚的学习态

度,要多向别人请教。前提是,要善于质疑,敢于提问。

正如《怀疑与学问》中作者所言,“怀疑不仅是消极方面

辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新

发明的基本条件”。只要我们朝着正确的方向质疑,就一

定能学有所成。

【片段范例】

第二课时

柏拉图的故事

在课堂上,哲学家苏格拉底拿出一个苹果,站在讲台前说:“请大家闻闻空气中的味道。”

一位学生举手回答:“是苹果的香味!”苏格拉底走下讲

台,举着苹果慢慢地从每个学生面前走过,并要求大家再仔细

地闻一闻,空气中是否有苹果的香味。

这时已有半数学生说闻到了苹果的香味,苏格拉底回到了

讲台上,又重复了刚才的问题。这一次,除了一名学生外,其

余的学生全都说闻到了苹果的香味。苏格拉底走到了这名学生

面前问:“难道你什么气味也没有闻到吗?”那个学生肯定地

说:“我真的什么气味也没有闻到。”这时,苏格拉底向学生

们宣布:“他是对的,因为这是一只假苹果。”这个学生就是

后来大名鼎鼎的哲学家柏拉图。

柏拉图的故事告诉我们一个什么道理?

不要人云亦云,要有怀疑精神。

一、探究论证方法

(一)文章运用了哪些论证方法?试举例

运用了道理论证,引用两位理学家的名言,点明中心

论点,具有权威性和说服力。

1.“学者先要会疑。”——程颐

2.“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

【道理论证】

运用了道理论证,引用……作为道理论据,论证了……,使论证更具权威性和说服力。

3.孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀

疑精神,不要随便盲从或迷信。

运用了道理论证,引用孟子的话,论证我们要有怀疑精

神,使论证更具权威性和说服力。

第6 段,举例论证。举戴震小时候追问《大学章句》的

例子,论证了许多大学问家都是从怀疑中锻炼出来的观点,

从而证明分论点“怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条

件”,增强文章的说服力。

运用了举例论证,举……的例子(概括事例),论证了……,

使论证更真实具体、更有说服力。

【举例论证】

第4段【举例论证】列举“三皇,五帝”和“腐草为萤”

的事例,具体真切地论述如何以怀疑的精神对待传说。

运用了对比论证,将与……对比,使观点更鲜明、突出,

具有说服力。

【对比论证】

第6 段,对比论证。作者先从反面入手,阐述不动脑筋的

危害——不动脑筋永远不能治学;再从正面指出,只有常常怀

疑、发问,我们才会由无疑到有疑,由有疑到求解,想求解才

会有新学说,学术才会有发展、有进步。论证了怀疑是建设新

学说、启迪新发明的基本条件。

第3段,类比论证。以国难危急的时候,各地出现的许多

口头的消息不一定可靠的例子类比“做学问”,论证做学问

要学会质疑,不能只依靠传说,引出下文对传说的论述。

【类比论证】

二、积累拓展

(一)本文逻辑严密,语言准确。结合上下文,揣摩下面这段

文字,回答后面的问题。

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学

说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判

书中的学说,常常修正书中的学说:要这样才能有更新更善的

学说产生。

1.开头的“一切”是否太绝对了?对此,你怎么看?

2.这段文字中有四个以“常常”开头的短句,它们的顺序是否

可以任意调整?为什么?

1.不绝对。因为作者这里用的“一切”是由论述问题的

内涵所决定的,着重强调“怀疑”对于学问家的重要。因为

前面已充分论证了“怀疑”是“做一切学问的基本条件”,

所以只要是做学问,就得有怀疑精神,这个思维品质便是所

有学问家应该具备的。“一切”有“所有”之义,却比“所

有”更多一种加重、强调的意味。

2.不能任意调换顺序。第一个“常常”后面所说的是“要

抱怀疑的态度”,第二个“常常”后面所说的是“和书中的学

说辩论”,前句所说的“怀疑”是“辩论”的前提条件;第三

个“常常”后面所说的“评判书中的学说”和第四个“常常”

后面的“修正书中的学说”,前面所谈的“评判”也是后面所

说“修正”的前提。

所以“怀疑”“辩论”“评判”“修正”这四步构成逐层

深入、步步递进的关系,不能任意调换顺序。

(二)人物故事——祖冲之的怀疑精神

南北朝时期杰出的数学家、天文学家祖冲之,从小就对数

学和天文学有着非常浓厚的兴趣。他“专攻数术,搜炼古今”,

但决不“虚推古人”,决不把自己束缚在古籍文献及前人成说

之中。他从研究数学开始就敢于怀疑前人的陈腐学说,敢于推

翻前人的错误理论,并且能够批判地接受前人的科学遗产。在

青年时他就对张衡和郑玄等人的学术成就进行了仔细研究,并

且校正了其中的一些错误,取得了许多有价值的研究成果。后

来他又发现天文学家何承天编写的《元嘉历》存在许多错误,

于是着手重编了新的历法—《大明历》

《大明历》这部著作是当时最科学、最进步的历法,为后

世的天文研究提供了正确的参考。

(三)跟着教材学写作

【举例论证】本文多次列举典型事例,具体有力地证明了作者的论点,增强了说服力。请你也运用举例论证的方法写一段话,论证“人生需要一点埋头精神”这一观点。

围绕观点

选择

典型事例

写作方法

教材解读

本文举对“三皇、

五帝”和“腐草为

萤”的说法进行追

问的例子,论述了

人们应该怎样以怀

疑的精神做学问。

迁移运用

凡是成功之人都是有恒心的代表。

王羲之为了练好字,每天练习无

数次,最后一池水竟被墨汁染黑,

他也成了举世闻名的书法家。池

水被墨染黑,这是他坚持了多长

时间才会有的结果啊!他的成功

不就和恒心密不可分吗?

【写作示范】

纵览古今,很多成绩的背后,都有“十年寒窗”的

苦功。李时珍写《本草纲日》花了27年;徐霞客写《徐

霞客游记》花了34年:马克思著《资本论》用了40年;

屠呦呦整理了2000多个药方,最终提取出青蒿素……可

见。人生要有所收获,的确需要一点“埋头”的精神。

三、课后延伸

(一)摘抄、熟记课文所引用的名言,并在课外搜集有关治学

方法的名言警句。

①博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《中庸》

②君子不隐其短。不知则问,不能则学。——董仲舒

③三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿

④学贵心悟,守旧无功。——张载

⑤为学患无疑,疑则有进。——陆九渊

⑥理想的书籍是智慧的钥匙。——列夫·托尔斯泰

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)