3.1水循环(学案)-高中地理人教版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 3.1水循环(学案)-高中地理人教版(2019)必修第一册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 725.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-09 08:43:31 | ||

图片预览

文档简介

3.1水循环 知识梳理

一、水循环的过程及类型

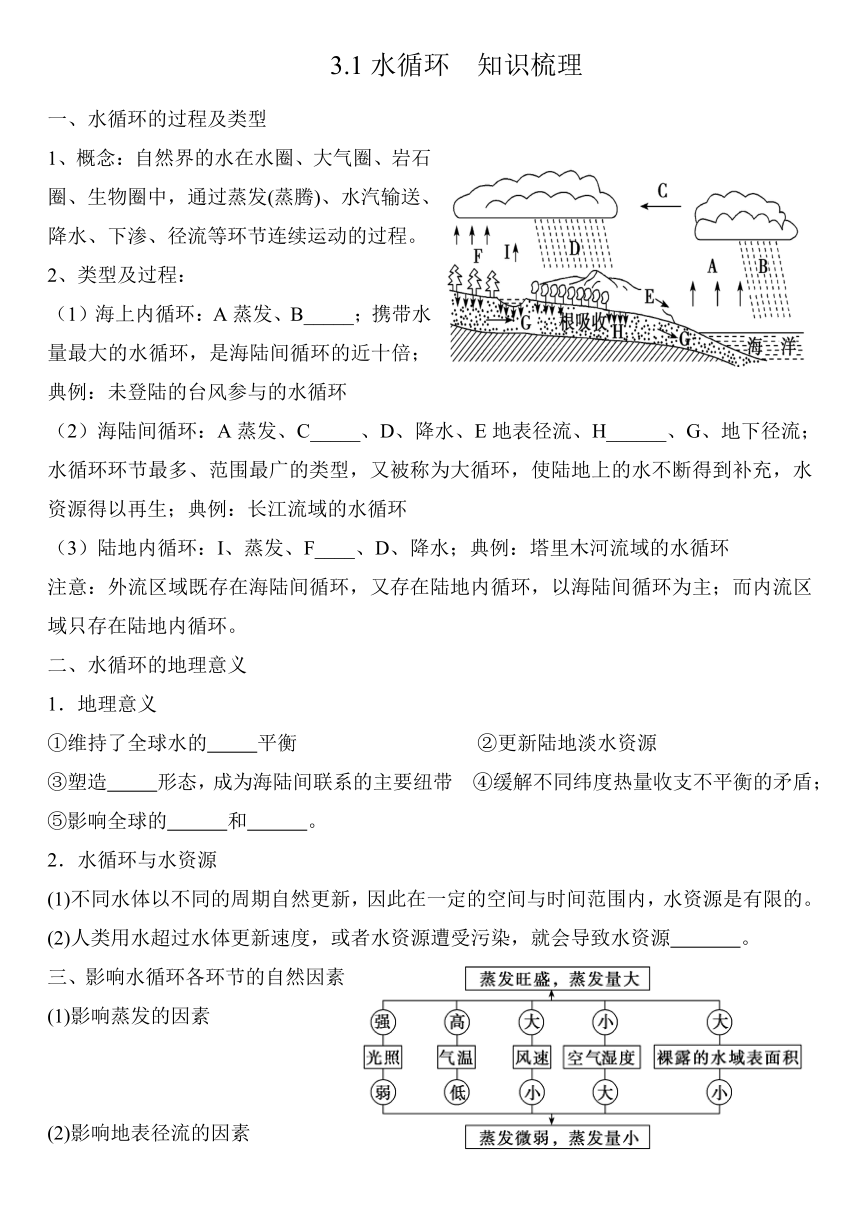

1、概念:自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈中,通过蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、径流等环节连续运动的过程。

2、类型及过程:

(1)海上内循环:A蒸发、B_____;携带水量最大的水循环,是海陆间循环的近十倍;典例:未登陆的台风参与的水循环

(2)海陆间循环:A蒸发、C_____、D、降水、E地表径流、H______、G、地下径流;水循环环节最多、范围最广的类型,又被称为大循环,使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生;典例:长江流域的水循环

(3)陆地内循环:I、蒸发、F____、D、降水;典例:塔里木河流域的水循环

注意:外流区域既存在海陆间循环,又存在陆地内循环,以海陆间循环为主;而内流区域只存在陆地内循环。

二、水循环的地理意义

1.地理意义

①维持了全球水的 平衡 ②更新陆地淡水资源

③塑造 形态,成为海陆间联系的主要纽带 ④缓解不同纬度热量收支不平衡的矛盾;⑤影响全球的 和 。

2.水循环与水资源

(1)不同水体以不同的周期自然更新,因此在一定的空间与时间范围内,水资源是有限的。

(2)人类用水超过水体更新速度,或者水资源遭受污染,就会导致水资源 。

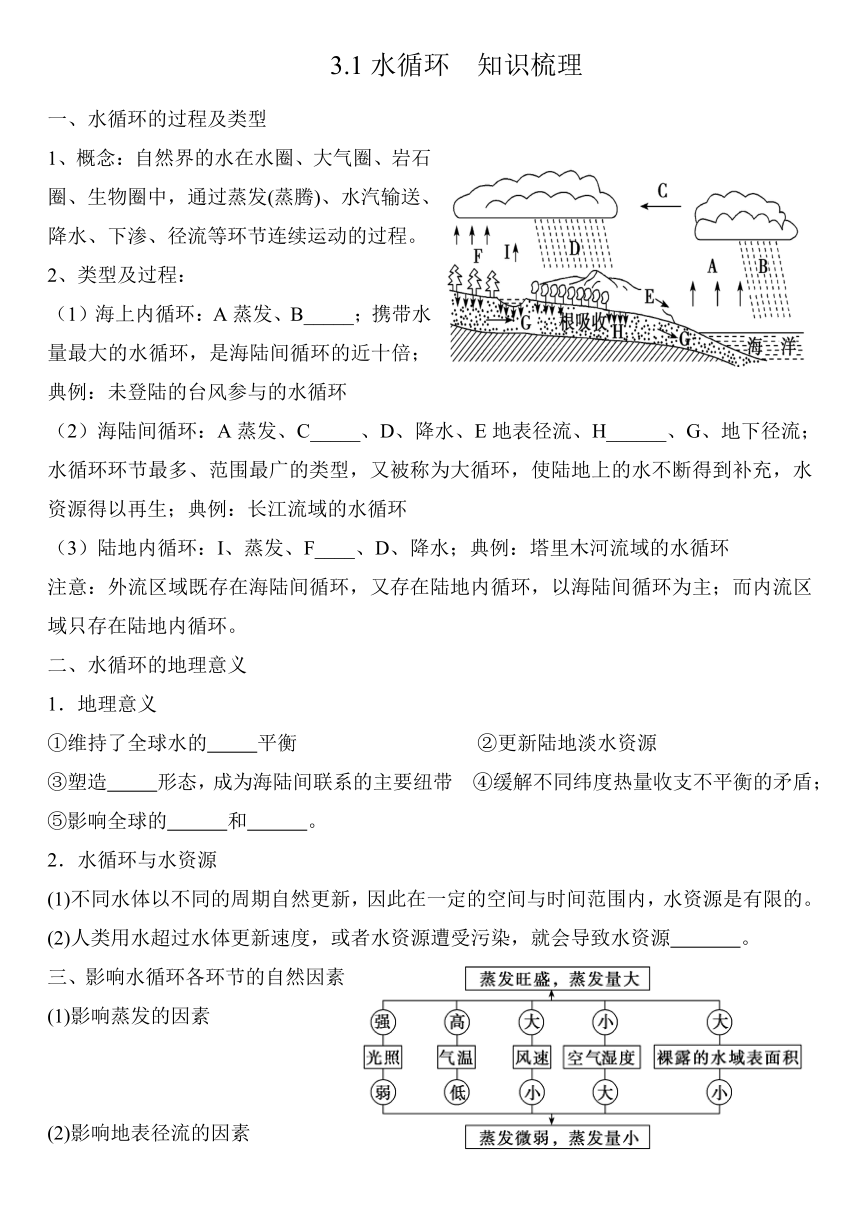

三、影响水循环各环节的自然因素

(1)影响蒸发的因素

(2)影响地表径流的因素

影响因素 对地表径流的影响

年降水量 决定地表径流流量大小的最主要因素

流域面积(支流数量) 同地表径流流量呈正相关

植被 涵养水源,起到“ ”的作用

地质条件(土壤质地) 河流流经喀斯特地貌区、沙质土壤区,河水易下渗,减少地表径流的流量

蒸发 主要在干旱、半干旱地区对地表径流影响大

(3)影响下渗的因素

(4)影响地下径流的因素

影响地下径流的因素可参考影响地表径流、下渗的因素,并重点考虑喀斯特地貌(岩溶地貌),因为喀斯特地貌区地下溶洞、地下河流众多,能储存众多的地下水。

2.人类活动对水循环的影响

有利影响 修建水库:改变地表径流的 分配不均,减少洪水期径流量,增加枯水期径流量(削峰补枯/调蓄);同时由于水域面积的扩大或下渗增加使地下水位提高,可加大(水库周围)蒸发量和降水量。

跨流域调水:能改变地表径流的 分布,也可以使蒸发量增加,大气中水汽增多,从而增加降水量

植树造林、保护湿地:涵养水源,下渗 ,地表径流 ,地下径流

城市绿化/渗水砖:下渗量 ,地表径流 ,地下径流量 ,减轻城市内涝灾害

人工增雨:增大降雨量,缓解旱情

不利影响 滥伐森林,破坏地表植被:破坏地表植被,减少植物蒸腾,空气中水汽减少,使降水量减少;降雨时,下渗减少,大量地表径流汇聚,容易发生洪涝灾害。

围湖造田:会减少湖泊自然蓄水量,削弱了其防洪抗旱能力,削弱湖泊对河流的调蓄能力;也减弱了湖泊水体对周围地区气候的调节作用。

城市路面硬化:下渗 ,地表径流 ,地下径流减少,易造成城市内涝

知识拓展:1、城市内涝的原因:①降水多且集中;②地面硬化,植被减少,地表水下渗

量减少,易积水;③城市排水系统不完善;

2.如何缓解城市内涝?

①植树种草,增大绿地面积;

②铺设渗水砖,增加雨水下渗;

③完善城市排水系统;

④整修河道,加速雨水排泄

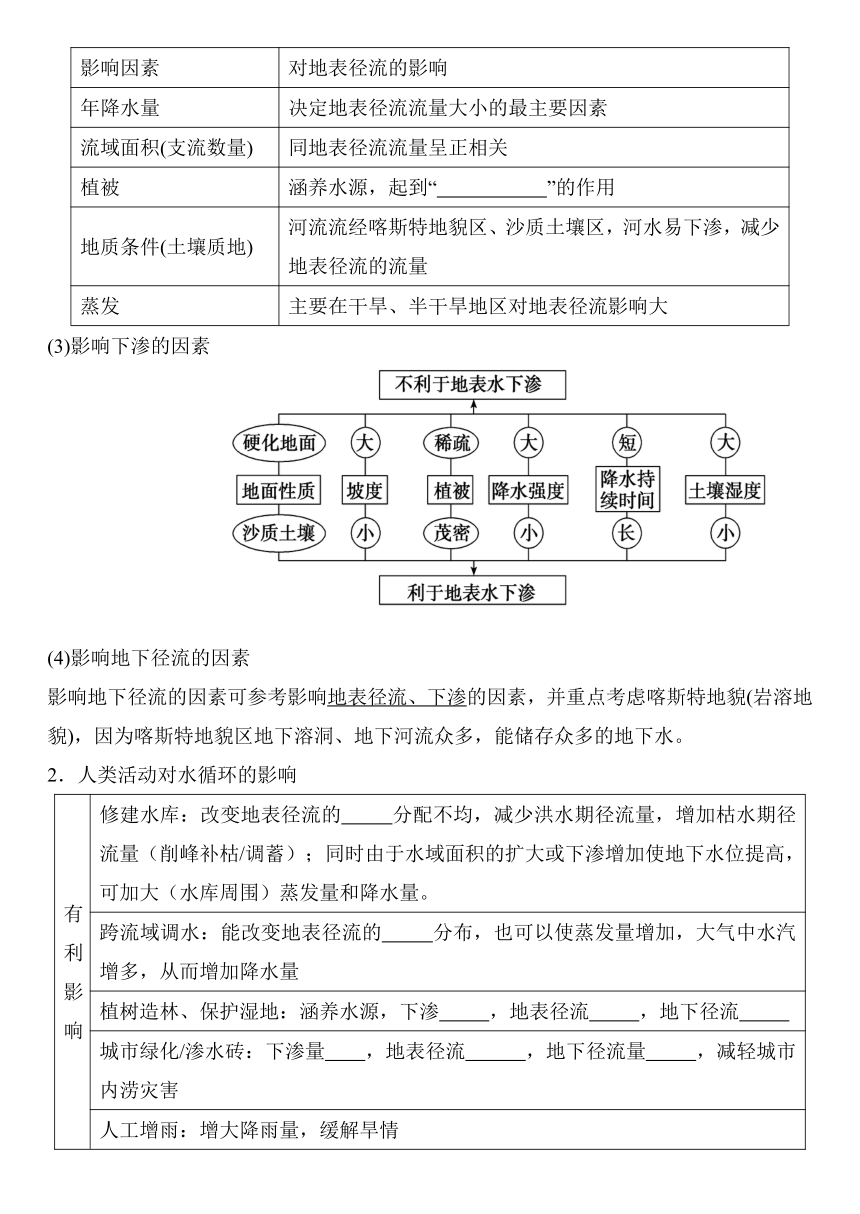

海绵城市是指城市像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

雨水花园是自然形成的或人工挖掘的浅凹绿地,被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化,并使之逐渐渗入土壤,涵养地下水,或使之补给景观用水、厕所用水等城市用水。是一种生态可持续的雨洪控制与雨水利用设施。

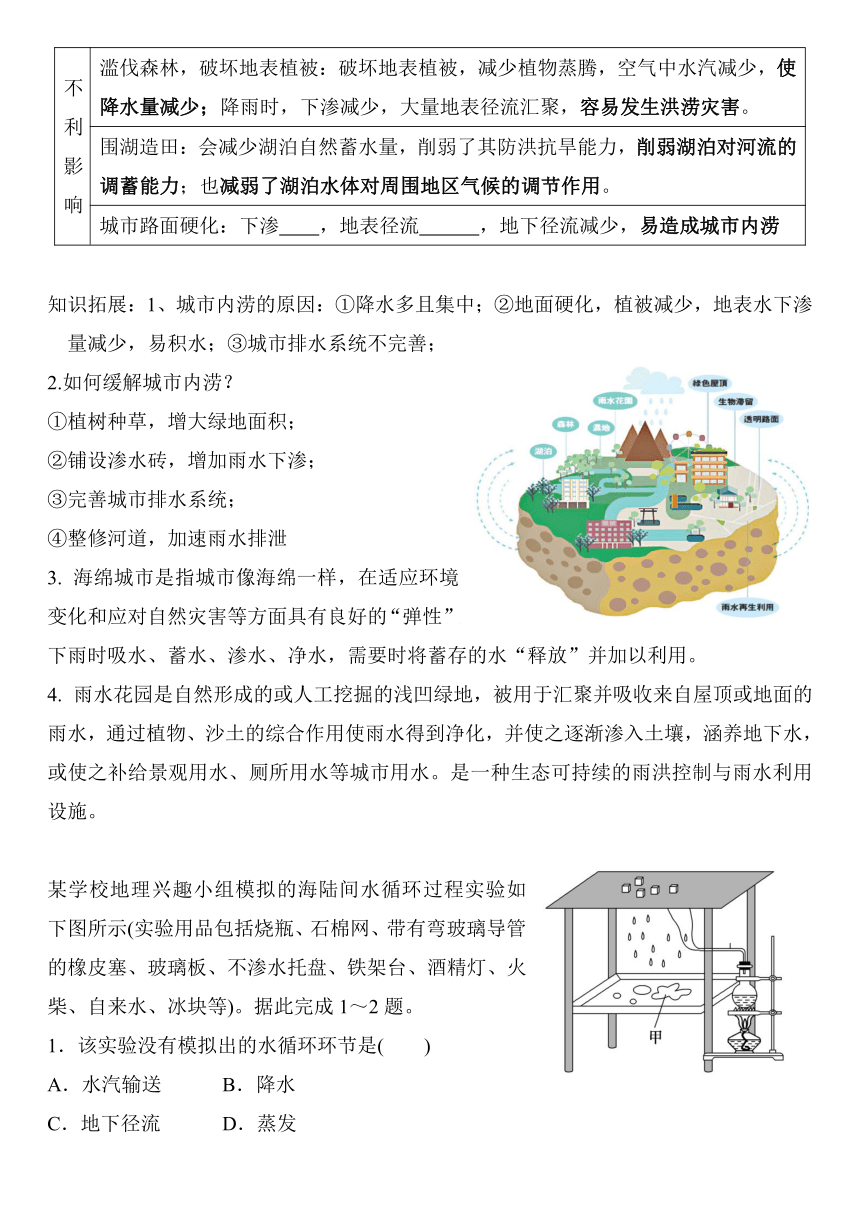

某学校地理兴趣小组模拟的海陆间水循环过程实验如下图所示(实验用品包括烧瓶、石棉网、带有弯玻璃导管的橡皮塞、玻璃板、不渗水托盘、铁架台、酒精灯、火柴、自来水、冰块等)。据此完成1~2题。

1.该实验没有模拟出的水循环环节是( )

A.水汽输送 B.降水

C.地下径流 D.蒸发

2.可以直接改变该实验中甲代表环节的人类活动是( )

①人工降雨 ②修建水库 ③海水淡化 ④跨流域调水

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

下图中①~⑨代表水循环的各个环节。据此完成3~4题。

3.下列选项,与图中③环节相吻合的是( )

A.黄河入海流 B.沙尘暴

C.伏旱 D.台风登陆

4.“一滴水可以汇入大海的波涛,可以化为高山的彩虹,可以变为地面的积雪。”这段话涉及了水循环的哪些环节( )

①水汽输送 ②蒸发 ③降水 ④径流

A.②③④ B.①③④C.①②④ D.①②③

下图为长江三峡流域示意图。读图,完成5~6题。

5.“百川东到海,何时复西归”中“西归”主要依靠的水循环环节是( )

A.植物蒸腾 B.地表径流

C.水汽输送 D.地下径流

6.上图能直接体现的水循环的地理意义是( )

A.缓解不同纬度热量不平衡的矛盾

B.使陆地水体不断更新

C.把地球各大圈层联系起来

D.不断塑造地表形态

城市内涝的发生与城市的水循环密切相关。下图为某城市水系统的自然循环和社会循环模式示意图,据此回答7~8题。

7.图中甲、乙、丙、丁分别为( )

A.蒸发、地表径流、跨流域调水、降水

B.降水、地表径流、蒸发、跨流域调水

C.跨流域调水、下渗、地下径流、蒸发

D.降水、蒸发、地表径流、跨流域调水

8.近年来,我国许多城市内涝严重,从水循环的角度来看,造成城市内涝的主要人为原因有( )

①全球气候变暖,极端天气频发,特大暴雨不断增多

②城市化速度加快,地面硬化率扩大,地面渗透力下降 ③城市多地处平原或谷地,地势低洼,容易形成积水 ④城市河湖的蓄、泄洪和排水管网的排水设计能力偏低

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

下图为某地理考察小组在沙漠地区利用日光蒸馏法取水示意图。读图,完成10~11题。

9.该实验所揭示的水循环的主要动力为( )

①风力 ②地球重力 ③太阳能 ④温室效应

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

10.该实验可以明显模拟出的水循环环节主要有( )

①蒸发 ②水汽输送 ③大气降水 ④地表径流

A.①④ B.①③ C.②③ D.②④

植被浅沟指在地表沟谷中种有植被的一种工程,它通过重力流收集雨水径流。读城市植被浅沟示意图,完成12~13题。

11.城市大量布置植被浅沟,主要目的有( )

A.增加绿地面积,美化环境

B.强化对雨水的滞留能力

C.减少雨水的冲刷,降低水土流失

D.优化水生环境,保护生物的多样性

12.城市大量布置植被浅沟后,城市河流( )

A.枯水期水位下降 B.丰水期水位上升C.流量会更加稳定 D.水质变差

13.阅读材料,回答下列问题。

材料一 城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力,致使城市内产生积水灾害的现象。

材料二 某城市中心区与郊外平原区的水循环数据比较表(单位:mm)。

区域 年平均降水量 转化为径流的总降水量 转化为地表径流的降水量 转化为地下径流的降水量

城市中心区 675 405 337 68

郊外平原区 645 267 96 171

写出材料一图中水循环②⑤环节的名称。

根据表中数据变化,从水循环角度推断该城市中心区易发生内涝的原因。

(3)近年来,每到汛期我国许多城市都发生了不同程度的内涝。试分析解决城市内涝问题的措施。

3.1水循环知识梳理答案

1-5 CBDAC 6-10 DBDBB 11-12 BC

13.(1)水汽输送、地下径流。

(2)城市中心区降水多,下渗量少,转化为地表径流多,超过了排水能力形成内涝。

(3)增加城市绿地;使用透水砖(增加通透式路面);改善城市排水系统;建雨水花园、海绵城市等。

一、水循环的过程及类型

1、概念:自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈中,通过蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、径流等环节连续运动的过程。

2、类型及过程:

(1)海上内循环:A蒸发、B_____;携带水量最大的水循环,是海陆间循环的近十倍;典例:未登陆的台风参与的水循环

(2)海陆间循环:A蒸发、C_____、D、降水、E地表径流、H______、G、地下径流;水循环环节最多、范围最广的类型,又被称为大循环,使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生;典例:长江流域的水循环

(3)陆地内循环:I、蒸发、F____、D、降水;典例:塔里木河流域的水循环

注意:外流区域既存在海陆间循环,又存在陆地内循环,以海陆间循环为主;而内流区域只存在陆地内循环。

二、水循环的地理意义

1.地理意义

①维持了全球水的 平衡 ②更新陆地淡水资源

③塑造 形态,成为海陆间联系的主要纽带 ④缓解不同纬度热量收支不平衡的矛盾;⑤影响全球的 和 。

2.水循环与水资源

(1)不同水体以不同的周期自然更新,因此在一定的空间与时间范围内,水资源是有限的。

(2)人类用水超过水体更新速度,或者水资源遭受污染,就会导致水资源 。

三、影响水循环各环节的自然因素

(1)影响蒸发的因素

(2)影响地表径流的因素

影响因素 对地表径流的影响

年降水量 决定地表径流流量大小的最主要因素

流域面积(支流数量) 同地表径流流量呈正相关

植被 涵养水源,起到“ ”的作用

地质条件(土壤质地) 河流流经喀斯特地貌区、沙质土壤区,河水易下渗,减少地表径流的流量

蒸发 主要在干旱、半干旱地区对地表径流影响大

(3)影响下渗的因素

(4)影响地下径流的因素

影响地下径流的因素可参考影响地表径流、下渗的因素,并重点考虑喀斯特地貌(岩溶地貌),因为喀斯特地貌区地下溶洞、地下河流众多,能储存众多的地下水。

2.人类活动对水循环的影响

有利影响 修建水库:改变地表径流的 分配不均,减少洪水期径流量,增加枯水期径流量(削峰补枯/调蓄);同时由于水域面积的扩大或下渗增加使地下水位提高,可加大(水库周围)蒸发量和降水量。

跨流域调水:能改变地表径流的 分布,也可以使蒸发量增加,大气中水汽增多,从而增加降水量

植树造林、保护湿地:涵养水源,下渗 ,地表径流 ,地下径流

城市绿化/渗水砖:下渗量 ,地表径流 ,地下径流量 ,减轻城市内涝灾害

人工增雨:增大降雨量,缓解旱情

不利影响 滥伐森林,破坏地表植被:破坏地表植被,减少植物蒸腾,空气中水汽减少,使降水量减少;降雨时,下渗减少,大量地表径流汇聚,容易发生洪涝灾害。

围湖造田:会减少湖泊自然蓄水量,削弱了其防洪抗旱能力,削弱湖泊对河流的调蓄能力;也减弱了湖泊水体对周围地区气候的调节作用。

城市路面硬化:下渗 ,地表径流 ,地下径流减少,易造成城市内涝

知识拓展:1、城市内涝的原因:①降水多且集中;②地面硬化,植被减少,地表水下渗

量减少,易积水;③城市排水系统不完善;

2.如何缓解城市内涝?

①植树种草,增大绿地面积;

②铺设渗水砖,增加雨水下渗;

③完善城市排水系统;

④整修河道,加速雨水排泄

海绵城市是指城市像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

雨水花园是自然形成的或人工挖掘的浅凹绿地,被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化,并使之逐渐渗入土壤,涵养地下水,或使之补给景观用水、厕所用水等城市用水。是一种生态可持续的雨洪控制与雨水利用设施。

某学校地理兴趣小组模拟的海陆间水循环过程实验如下图所示(实验用品包括烧瓶、石棉网、带有弯玻璃导管的橡皮塞、玻璃板、不渗水托盘、铁架台、酒精灯、火柴、自来水、冰块等)。据此完成1~2题。

1.该实验没有模拟出的水循环环节是( )

A.水汽输送 B.降水

C.地下径流 D.蒸发

2.可以直接改变该实验中甲代表环节的人类活动是( )

①人工降雨 ②修建水库 ③海水淡化 ④跨流域调水

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

下图中①~⑨代表水循环的各个环节。据此完成3~4题。

3.下列选项,与图中③环节相吻合的是( )

A.黄河入海流 B.沙尘暴

C.伏旱 D.台风登陆

4.“一滴水可以汇入大海的波涛,可以化为高山的彩虹,可以变为地面的积雪。”这段话涉及了水循环的哪些环节( )

①水汽输送 ②蒸发 ③降水 ④径流

A.②③④ B.①③④C.①②④ D.①②③

下图为长江三峡流域示意图。读图,完成5~6题。

5.“百川东到海,何时复西归”中“西归”主要依靠的水循环环节是( )

A.植物蒸腾 B.地表径流

C.水汽输送 D.地下径流

6.上图能直接体现的水循环的地理意义是( )

A.缓解不同纬度热量不平衡的矛盾

B.使陆地水体不断更新

C.把地球各大圈层联系起来

D.不断塑造地表形态

城市内涝的发生与城市的水循环密切相关。下图为某城市水系统的自然循环和社会循环模式示意图,据此回答7~8题。

7.图中甲、乙、丙、丁分别为( )

A.蒸发、地表径流、跨流域调水、降水

B.降水、地表径流、蒸发、跨流域调水

C.跨流域调水、下渗、地下径流、蒸发

D.降水、蒸发、地表径流、跨流域调水

8.近年来,我国许多城市内涝严重,从水循环的角度来看,造成城市内涝的主要人为原因有( )

①全球气候变暖,极端天气频发,特大暴雨不断增多

②城市化速度加快,地面硬化率扩大,地面渗透力下降 ③城市多地处平原或谷地,地势低洼,容易形成积水 ④城市河湖的蓄、泄洪和排水管网的排水设计能力偏低

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

下图为某地理考察小组在沙漠地区利用日光蒸馏法取水示意图。读图,完成10~11题。

9.该实验所揭示的水循环的主要动力为( )

①风力 ②地球重力 ③太阳能 ④温室效应

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

10.该实验可以明显模拟出的水循环环节主要有( )

①蒸发 ②水汽输送 ③大气降水 ④地表径流

A.①④ B.①③ C.②③ D.②④

植被浅沟指在地表沟谷中种有植被的一种工程,它通过重力流收集雨水径流。读城市植被浅沟示意图,完成12~13题。

11.城市大量布置植被浅沟,主要目的有( )

A.增加绿地面积,美化环境

B.强化对雨水的滞留能力

C.减少雨水的冲刷,降低水土流失

D.优化水生环境,保护生物的多样性

12.城市大量布置植被浅沟后,城市河流( )

A.枯水期水位下降 B.丰水期水位上升C.流量会更加稳定 D.水质变差

13.阅读材料,回答下列问题。

材料一 城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力,致使城市内产生积水灾害的现象。

材料二 某城市中心区与郊外平原区的水循环数据比较表(单位:mm)。

区域 年平均降水量 转化为径流的总降水量 转化为地表径流的降水量 转化为地下径流的降水量

城市中心区 675 405 337 68

郊外平原区 645 267 96 171

写出材料一图中水循环②⑤环节的名称。

根据表中数据变化,从水循环角度推断该城市中心区易发生内涝的原因。

(3)近年来,每到汛期我国许多城市都发生了不同程度的内涝。试分析解决城市内涝问题的措施。

3.1水循环知识梳理答案

1-5 CBDAC 6-10 DBDBB 11-12 BC

13.(1)水汽输送、地下径流。

(2)城市中心区降水多,下渗量少,转化为地表径流多,超过了排水能力形成内涝。

(3)增加城市绿地;使用透水砖(增加通透式路面);改善城市排水系统;建雨水花园、海绵城市等。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里