平行四边形的判定(第一课时) 说课稿

文档属性

| 名称 | 平行四边形的判定(第一课时) 说课稿 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 139.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2008-05-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

平行四边形的判定(第一课时) 说课稿

海口市金盘实验学校 余婷

[教材分析]

1.教材的地位与作用

“平行四边形的判定”是华东师大版实验教科书《数学》八年级(下)第20章第一节的内容。它是三角形有关知识的进一步延伸,也是学生学习平面图形的基础。本节内容共有四个课时,本课为第一课时。

本课在学生学习了全等三角形、平行四边形定义及性质的基础上,研究平行四边形的前两种判定方法(判定定理一、定理二)。它为学习平行四边形的后两种判定方法(判定定理三、定理四)奠定基础,也为以后学习矩形、菱形、正方形等特殊四边形的判定准备条件。

2.教学目标

根据课程标准的要求,结合学生认知特点,制定如下教学目标:

(1)知识目标

理解并掌握平行四边形的判定方法(判定定理一、定理二)。

(2)技能目标

通过逆命题猜想、操作验证、逻辑论证等过程,进一步增强数学思维能力,规范推理书写格式。

(3)情感目标

经历发现平行四边形判定方法的过程,培养大胆假设、小心求证的科学精神以及独立思考、合作交流的良好习惯。

3.教学重点、难点

结合本课内容特点和学生的认识水平,我制定如下教学重点、难点:

重点:平行四边形的判定定理一、判定定理二。

难点:对判定定理一、判定定理二的论证与应用。

[教学过程]

(一)复习引入

出示一组图片,展示平行四边形在日常生活中的应用情境。通过提问与总结,引导学生复习平行四边形的定义及性质。两组对边分别平行的四边形是平行四边形。它是一个中心对称图形,具有如下性质:①两组对边分别平行;②两组对边分别相等;③两组对角分别相等;④两条对角线互相平分。

提问:怎样判定一个四边形是否是平行四边形呢?学生容易想到用以前学过的原始定义“两组对边分别平行的四边形是平行四边形”来判定。

提问:是否还存在其它的判定方法呢?平行四边形性质一的命题题设与结论互换后就是定义,可以作为判定平行四边形的方法,那么其他性质的逆命题是否也能成为判定平行四边形的方法呢?让学生猜想,由平行四边形的性质逆向思考,还有哪些判定方法?

学生可产生出如下的猜想:

猜想一:两组对边分别相等的四边形是平行四边形?

猜想二:两组对角分别相等的四边形是平行四边形?

猜想三:两条对角线互相平分的四边形是平行四边形?

同时,教师出示线段平移的图像,提示学生进一步猜想:一组对边平行且相等的四边形是平行四边形?(即判定定理二)

由此,引入新课内容“平行四边形的判定”。本课重点证明关于边的猜想,即判定定理一“两组对边分别相等的四边形是平行四边形”,判定定理二“一组对边平行且相等的四边形是平行四边形”。

【设计意图】通过创设情景,引导学生回顾旧的知识,在掌握平行四边形定义及性质的基础上,进一步探索平行四边形的判定方法,引出本课主题。

(二)探究新知

1.对判定定理一的探究(两组对边分别相等的四边形是平行四边形)

分别用操作验证和推理论证对上面的猜想一进行证明。

(1)操作验证

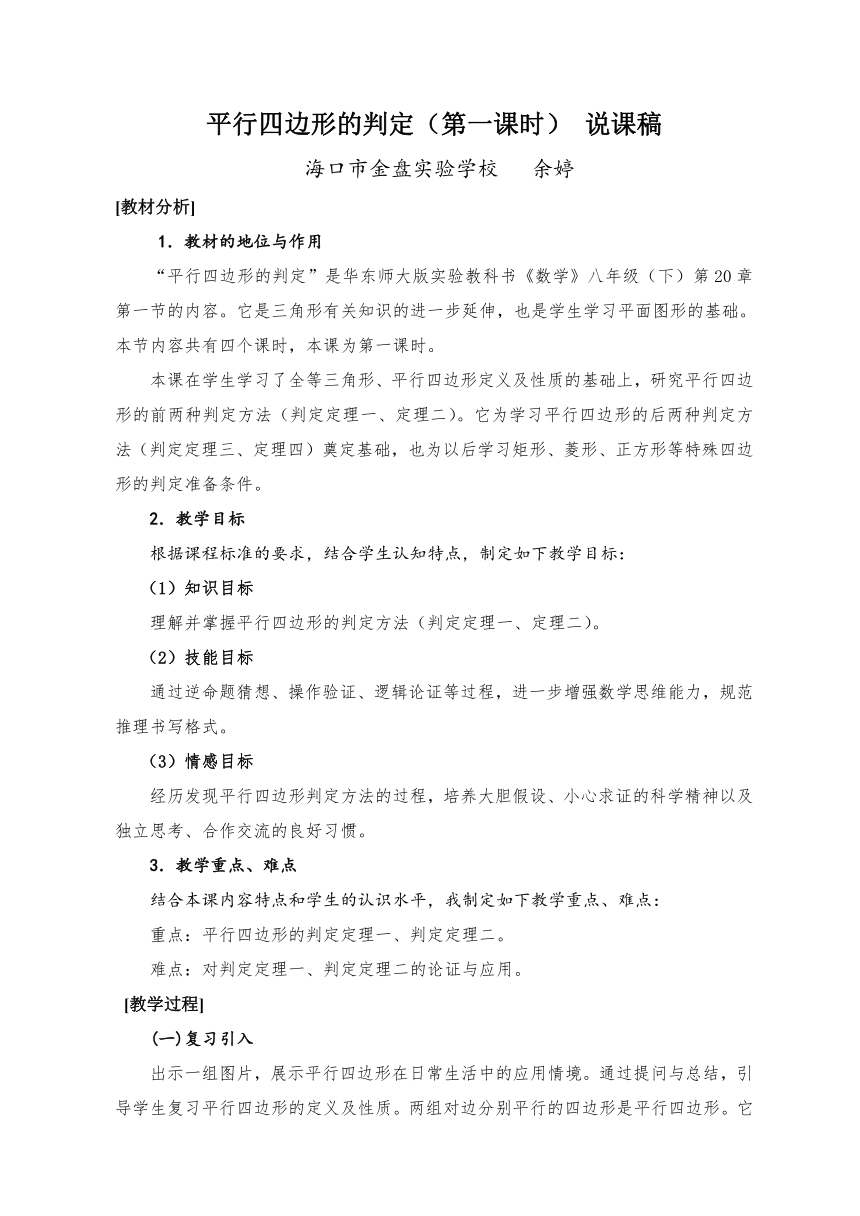

活动:学生四人一组,剪两个全等三角形纸片(每个三角形的三边各不相等),在平面上把它们拼在一起,使一组对应边互相重合,两组对边分别相等。

思考:拼出的是什么图形 从中可得出什么样的结论

图① 图② 图③

学生动手操作后观察得知所拼图形是平行四边形。由此得出结论:两组对边分别相等的四边形是平行四边形。

【设计意图】学生通过动手操作和讨论,直观感知所拼图形为平行四边形,从而在一定程度上验证以前的猜想,发展合情推理的能力。

(2)推理论证

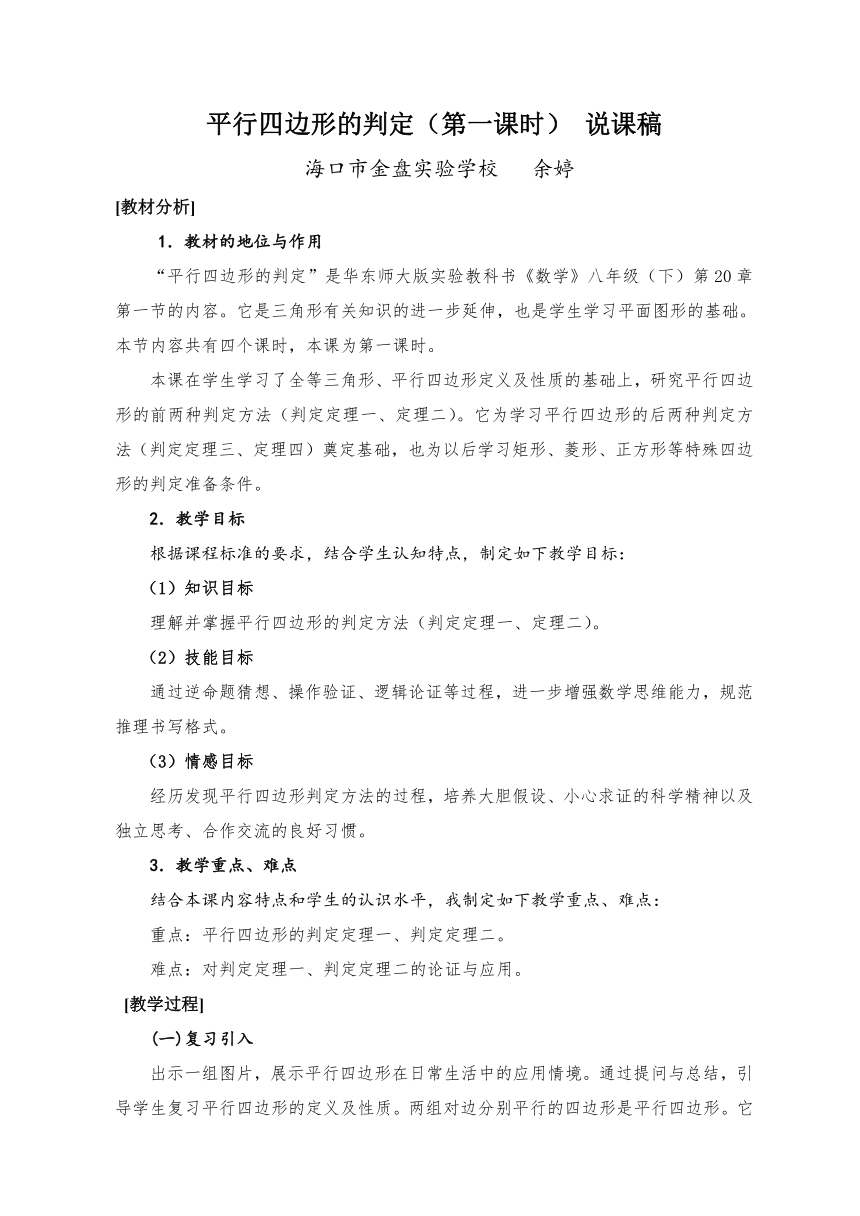

在学生操作、观察、感知的基础上,教师引导学生对“两组对边分别相等的四边形是平行四边形”这一猜想,继续进行推理论证。

首先帮助学生分析命题的题设与结论,用几何语言写出“已知”、“求证”。

已知:如图(1),在四边形ABCD中,AD=BC,

AB=DC。

求证:四边形ABCD是平行四边形。

(对命题的证明是一个难点,这里采用先学生独立思考,再小组合作交流,而后教师引导推理的方法。学生在没有学习任何判定定理之前,只能用定义来判定平行四边形,也就是说必须证明线平行,而证明线平行必须先证明角相等,证明角相等最好的方法是证三角形全等,那么连接AC就是一个关键点。由于前面的拼图活动已作铺垫,学生很容易想到连结AC,构造出两个全等三角形来证明角相等。)

【设计意图】在实验得出初步结论的基础上,再运用逻辑推理予以证明,论证的过程渗透了转化的数学思想。进一步培养学生的推理能力,并规范推理的书写格式。

2.对判定定理二的探究(一组对边平行且相等的四边形是平行四边形)

对判定定理二的探究过程与判定定理一类似,即首先图形验证,而后逻辑证明,目的是让学生进一步体验并掌握这种发现数学结论的方法。

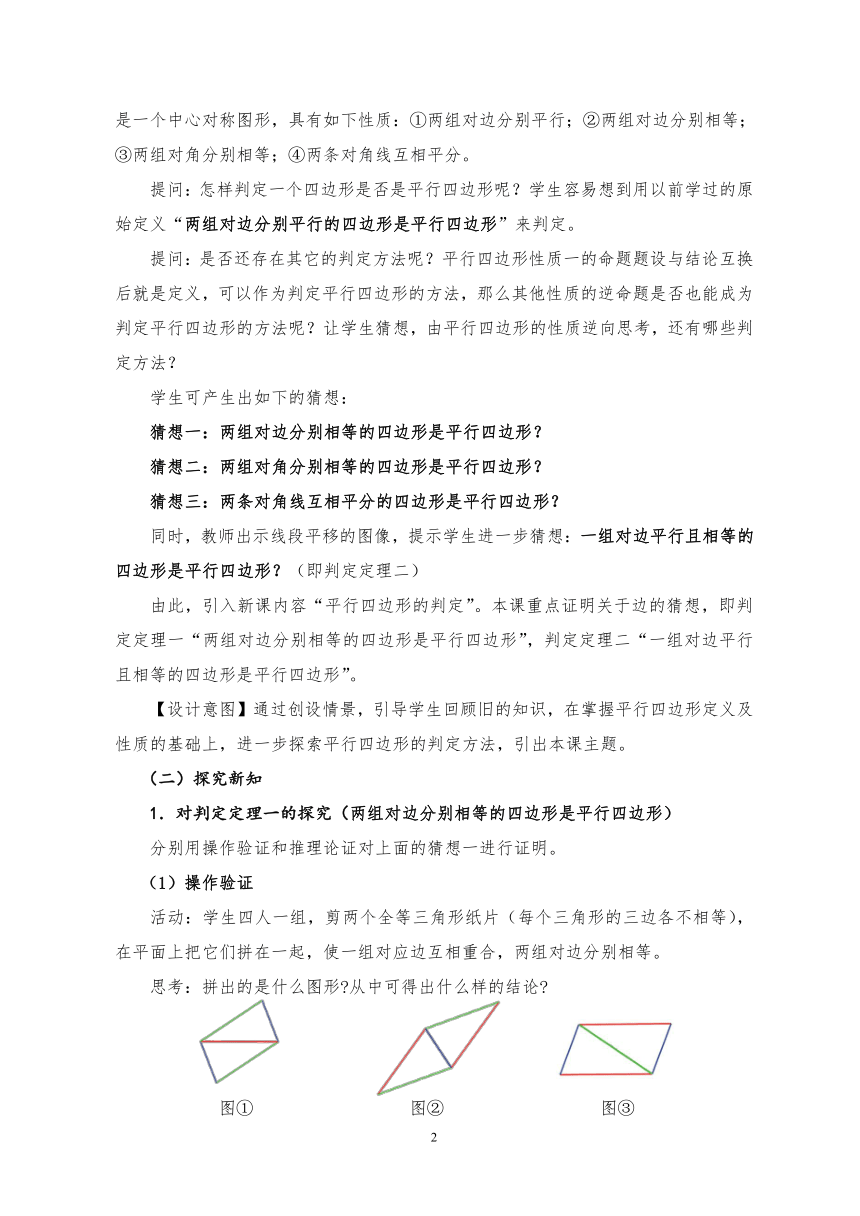

(1)操作验证

作图:利用格点图,作一个有一组对边平行且相等

的四边形。

思考:观察图形可得出什么结论?

学生通过操作观察后,发现所作图形为平行四边形。初步得出结论:一组对边平行且相等的四边形是平行四边形。

【设计意图】格点图有很好的几何特性,为研究图形的性质带来方便。学生通过作图和观察,验证猜想。

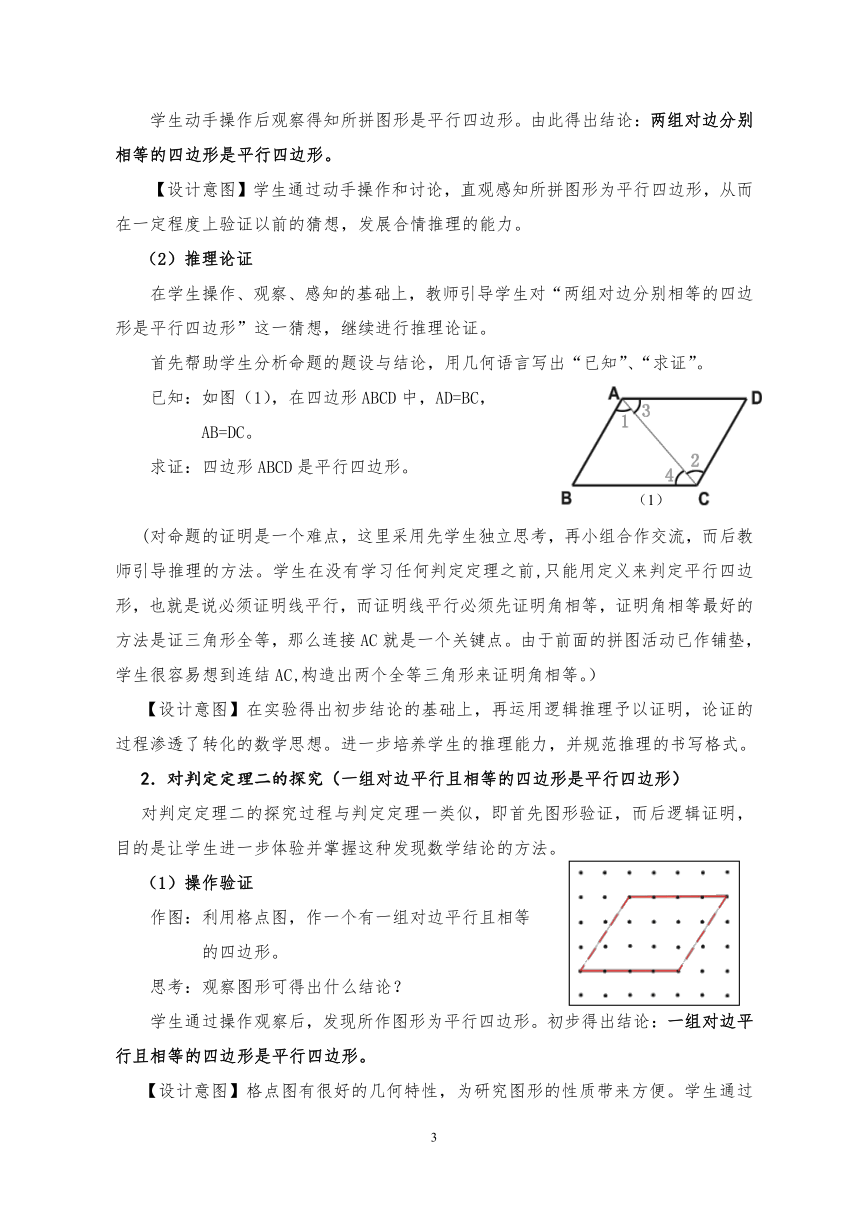

(2)推理论证

教师引导学生对“一组对边平行且相等的四边形为平行四边形”的猜想,进一步开展逻辑论证。

结合图形,让学生用几何语言写出“已知”、“求证”。

已知:如图(2)所示,在四边形ABCD中,

AB∥CD且AB=CD。

求证:四边形ABCD是平行四边形。

(经过对判定定理一的证明,学生已经有了一定的论证经验。在对判定定理二的证明中,让学生独立完成论证过程。教师派学生代表板演证明过程,再给予点评。学生通过逻辑推理,逐步掌握了论证技巧,规范了推理书写格式。)

归纳:一组对边平行且相等的四边形是平行四边形。“平行且相等”常用符号“”来表示,读作“平行且相等”。(培养学生的符号意识)

(经过证明,确定该猜想为真命题。让学生结合图形,用几何语言描述判定定理二)

【设计意图】通过逻辑推理,进一步论证实验得出的初步结论,提高数学思维能力。

(3)即时训练

如图(3)所示,ABCD为四边形,从①AB∥CD;

②AB=CD;③BC=AD;④BC∥AD这四个条件中任选

两个,能判断出ABCD是平行四边形的选法有( )

A.3种 B.4种 C.5种 D.6种

【设计意图】通过训练让学生对平行四边形的判定方法进行小结,加深理解,及时巩固,同时也为下面的例题讲解作准备。

(4)例题讲解

例:如图(4)所示,在□ABCD中,

E、F分别是对边BC和AD上的两点,

且AF=CE。

求证:四边形AECF为平行四边形。

思考:还可以用他方法证明吗?哪种方法更为简捷?

(学生思考后写出推理过程,再小组讨论交流。教师个别指导,并将学生不同的证明过程用投影展示。学生比较各种方法,在比较中择优。让学生能根据题目的条件选择最简捷的证法。)

【设计意图】此题既可用平行四边形的判定定理一证明,也可用判定定理二证明,还可用平行四边形的定义证明。学生及时巩固新知,并培养思维的灵活性。

(三)练习巩固

将上面的例题进行变形:

1. 如图(5),在□ABCD中,E、F分别是对边BC

和AD上的中点,

求证:四边形AECF为平行四边形。

(学生思考讨论后,小组代表发言,说明论证思路。培养学生的说理能力。)

2. 如图(6),在□ABCD中,AE、CF分别是

∠BAD、∠BCD的平分线,

求证:四边形AECF为平行四边形。

(在第2小题证明的过程中,教师应关注学生在解决问题时几何语言表达的准确性和方法的多样性。)

【设计意图】学生通过练习,进一步巩固新知,充培养解决问题的技能。

(四)归纳小结

提问:回顾这节课,你学到了哪些知识?

(再出示问题)

平行四边形的判定方法有哪些?

文字描述 图形 几何语言

定义 两组对边分别平行的四边形是平行四边形。 ∵AB//CD,AD//BC∴四边形ABCD为平行四边形

定理一 两组对边分别相等的四边形是平行四边形。 ∵AB=CD,AD=BC∴四边形ABCD为平行四边形

定理二 一组对边平行且相等的四边形是平行四边形。 ∵ABCD∴四边形ABCD为平行四边形

【设计意图】通过表格,让学生对本节课知识有一个完整的印象,加深记忆。

(五)课后作业

1.课本第107页,习题20.1,第1、2题。

2.思考:以下命题是真命题吗?试着用学过的知识去论证。

猜想二:两组对角分别相等的四边形是平行四边形;

猜想三:两条对角线互相平分的四边形是平行四边形。

【设计意图】巩固所学知识,强化习题训练,并为下节课内容做好铺垫。

(六)板书设计

【设计意图】通过清楚明了、简单有序的板书,来辅助知识的呈现与回顾,加深学生的印象。

[教法和学法]

1.教法分析

本课内容略多,对学生的逆向思维与推理能力要求较高,因此我采用多媒体辅助教学,运用“情境引入、动手操作、合作交流、引导提问、归纳论证、深化巩固”的启发式教学方法。教学中,引导学生经历“提出假设——操作验证——推理论证”的过程,充分感受数学思维的特点,进一步提高逻辑推理的能力,增强探索新知的兴趣。

2.学法指导

结合本课内容特点和新课标精神,学生在学习中发挥主体作用,采取“假设、操作、观察、思考、讨论、论证、应用”的探究式学习方法,在掌握新知识的同时,培养大胆猜想、独立思考、合作交流、勇于探索的良好习惯,提高操作观察能力和逻辑思维水平。

[教学评价]

本节课在教学设计上,依据教材、《课标》及学生实际情况,坚持了以学生为中心的教学思想,运用了引导启发式的教学方法,教学内容的组织考虑了逻辑顺序与心理顺序的结合、知识学习与技能人格发展的统一。“复习引入”部分,创设生活情境,引起和维持学生的注意,通过提问引导学生回忆与本课有关的原有知识,激发学习新知识的兴趣;“探究新知”部分,通过组织操作与讨论,运用投影、板书和讲解,合逻辑有层次地呈现了新的知识,学生充分体验“猜想——求证”的数学研究过程,进一步锻炼了推理能力;最后,通过练习,让学生巩固新的知识,建立新知识与原有知识的联系,做到融会贯通,灵活运用,并增强解决问题的能力。当然本课也还有不尽完善之处,教与学永远是一对矛盾,教书育人的事业没有止境,对教学策略的追求也永无终点!

(1)

(4)

(5)

(2)

(6)

(3)

PAGE

7

海口市金盘实验学校 余婷

[教材分析]

1.教材的地位与作用

“平行四边形的判定”是华东师大版实验教科书《数学》八年级(下)第20章第一节的内容。它是三角形有关知识的进一步延伸,也是学生学习平面图形的基础。本节内容共有四个课时,本课为第一课时。

本课在学生学习了全等三角形、平行四边形定义及性质的基础上,研究平行四边形的前两种判定方法(判定定理一、定理二)。它为学习平行四边形的后两种判定方法(判定定理三、定理四)奠定基础,也为以后学习矩形、菱形、正方形等特殊四边形的判定准备条件。

2.教学目标

根据课程标准的要求,结合学生认知特点,制定如下教学目标:

(1)知识目标

理解并掌握平行四边形的判定方法(判定定理一、定理二)。

(2)技能目标

通过逆命题猜想、操作验证、逻辑论证等过程,进一步增强数学思维能力,规范推理书写格式。

(3)情感目标

经历发现平行四边形判定方法的过程,培养大胆假设、小心求证的科学精神以及独立思考、合作交流的良好习惯。

3.教学重点、难点

结合本课内容特点和学生的认识水平,我制定如下教学重点、难点:

重点:平行四边形的判定定理一、判定定理二。

难点:对判定定理一、判定定理二的论证与应用。

[教学过程]

(一)复习引入

出示一组图片,展示平行四边形在日常生活中的应用情境。通过提问与总结,引导学生复习平行四边形的定义及性质。两组对边分别平行的四边形是平行四边形。它是一个中心对称图形,具有如下性质:①两组对边分别平行;②两组对边分别相等;③两组对角分别相等;④两条对角线互相平分。

提问:怎样判定一个四边形是否是平行四边形呢?学生容易想到用以前学过的原始定义“两组对边分别平行的四边形是平行四边形”来判定。

提问:是否还存在其它的判定方法呢?平行四边形性质一的命题题设与结论互换后就是定义,可以作为判定平行四边形的方法,那么其他性质的逆命题是否也能成为判定平行四边形的方法呢?让学生猜想,由平行四边形的性质逆向思考,还有哪些判定方法?

学生可产生出如下的猜想:

猜想一:两组对边分别相等的四边形是平行四边形?

猜想二:两组对角分别相等的四边形是平行四边形?

猜想三:两条对角线互相平分的四边形是平行四边形?

同时,教师出示线段平移的图像,提示学生进一步猜想:一组对边平行且相等的四边形是平行四边形?(即判定定理二)

由此,引入新课内容“平行四边形的判定”。本课重点证明关于边的猜想,即判定定理一“两组对边分别相等的四边形是平行四边形”,判定定理二“一组对边平行且相等的四边形是平行四边形”。

【设计意图】通过创设情景,引导学生回顾旧的知识,在掌握平行四边形定义及性质的基础上,进一步探索平行四边形的判定方法,引出本课主题。

(二)探究新知

1.对判定定理一的探究(两组对边分别相等的四边形是平行四边形)

分别用操作验证和推理论证对上面的猜想一进行证明。

(1)操作验证

活动:学生四人一组,剪两个全等三角形纸片(每个三角形的三边各不相等),在平面上把它们拼在一起,使一组对应边互相重合,两组对边分别相等。

思考:拼出的是什么图形 从中可得出什么样的结论

图① 图② 图③

学生动手操作后观察得知所拼图形是平行四边形。由此得出结论:两组对边分别相等的四边形是平行四边形。

【设计意图】学生通过动手操作和讨论,直观感知所拼图形为平行四边形,从而在一定程度上验证以前的猜想,发展合情推理的能力。

(2)推理论证

在学生操作、观察、感知的基础上,教师引导学生对“两组对边分别相等的四边形是平行四边形”这一猜想,继续进行推理论证。

首先帮助学生分析命题的题设与结论,用几何语言写出“已知”、“求证”。

已知:如图(1),在四边形ABCD中,AD=BC,

AB=DC。

求证:四边形ABCD是平行四边形。

(对命题的证明是一个难点,这里采用先学生独立思考,再小组合作交流,而后教师引导推理的方法。学生在没有学习任何判定定理之前,只能用定义来判定平行四边形,也就是说必须证明线平行,而证明线平行必须先证明角相等,证明角相等最好的方法是证三角形全等,那么连接AC就是一个关键点。由于前面的拼图活动已作铺垫,学生很容易想到连结AC,构造出两个全等三角形来证明角相等。)

【设计意图】在实验得出初步结论的基础上,再运用逻辑推理予以证明,论证的过程渗透了转化的数学思想。进一步培养学生的推理能力,并规范推理的书写格式。

2.对判定定理二的探究(一组对边平行且相等的四边形是平行四边形)

对判定定理二的探究过程与判定定理一类似,即首先图形验证,而后逻辑证明,目的是让学生进一步体验并掌握这种发现数学结论的方法。

(1)操作验证

作图:利用格点图,作一个有一组对边平行且相等

的四边形。

思考:观察图形可得出什么结论?

学生通过操作观察后,发现所作图形为平行四边形。初步得出结论:一组对边平行且相等的四边形是平行四边形。

【设计意图】格点图有很好的几何特性,为研究图形的性质带来方便。学生通过作图和观察,验证猜想。

(2)推理论证

教师引导学生对“一组对边平行且相等的四边形为平行四边形”的猜想,进一步开展逻辑论证。

结合图形,让学生用几何语言写出“已知”、“求证”。

已知:如图(2)所示,在四边形ABCD中,

AB∥CD且AB=CD。

求证:四边形ABCD是平行四边形。

(经过对判定定理一的证明,学生已经有了一定的论证经验。在对判定定理二的证明中,让学生独立完成论证过程。教师派学生代表板演证明过程,再给予点评。学生通过逻辑推理,逐步掌握了论证技巧,规范了推理书写格式。)

归纳:一组对边平行且相等的四边形是平行四边形。“平行且相等”常用符号“”来表示,读作“平行且相等”。(培养学生的符号意识)

(经过证明,确定该猜想为真命题。让学生结合图形,用几何语言描述判定定理二)

【设计意图】通过逻辑推理,进一步论证实验得出的初步结论,提高数学思维能力。

(3)即时训练

如图(3)所示,ABCD为四边形,从①AB∥CD;

②AB=CD;③BC=AD;④BC∥AD这四个条件中任选

两个,能判断出ABCD是平行四边形的选法有( )

A.3种 B.4种 C.5种 D.6种

【设计意图】通过训练让学生对平行四边形的判定方法进行小结,加深理解,及时巩固,同时也为下面的例题讲解作准备。

(4)例题讲解

例:如图(4)所示,在□ABCD中,

E、F分别是对边BC和AD上的两点,

且AF=CE。

求证:四边形AECF为平行四边形。

思考:还可以用他方法证明吗?哪种方法更为简捷?

(学生思考后写出推理过程,再小组讨论交流。教师个别指导,并将学生不同的证明过程用投影展示。学生比较各种方法,在比较中择优。让学生能根据题目的条件选择最简捷的证法。)

【设计意图】此题既可用平行四边形的判定定理一证明,也可用判定定理二证明,还可用平行四边形的定义证明。学生及时巩固新知,并培养思维的灵活性。

(三)练习巩固

将上面的例题进行变形:

1. 如图(5),在□ABCD中,E、F分别是对边BC

和AD上的中点,

求证:四边形AECF为平行四边形。

(学生思考讨论后,小组代表发言,说明论证思路。培养学生的说理能力。)

2. 如图(6),在□ABCD中,AE、CF分别是

∠BAD、∠BCD的平分线,

求证:四边形AECF为平行四边形。

(在第2小题证明的过程中,教师应关注学生在解决问题时几何语言表达的准确性和方法的多样性。)

【设计意图】学生通过练习,进一步巩固新知,充培养解决问题的技能。

(四)归纳小结

提问:回顾这节课,你学到了哪些知识?

(再出示问题)

平行四边形的判定方法有哪些?

文字描述 图形 几何语言

定义 两组对边分别平行的四边形是平行四边形。 ∵AB//CD,AD//BC∴四边形ABCD为平行四边形

定理一 两组对边分别相等的四边形是平行四边形。 ∵AB=CD,AD=BC∴四边形ABCD为平行四边形

定理二 一组对边平行且相等的四边形是平行四边形。 ∵ABCD∴四边形ABCD为平行四边形

【设计意图】通过表格,让学生对本节课知识有一个完整的印象,加深记忆。

(五)课后作业

1.课本第107页,习题20.1,第1、2题。

2.思考:以下命题是真命题吗?试着用学过的知识去论证。

猜想二:两组对角分别相等的四边形是平行四边形;

猜想三:两条对角线互相平分的四边形是平行四边形。

【设计意图】巩固所学知识,强化习题训练,并为下节课内容做好铺垫。

(六)板书设计

【设计意图】通过清楚明了、简单有序的板书,来辅助知识的呈现与回顾,加深学生的印象。

[教法和学法]

1.教法分析

本课内容略多,对学生的逆向思维与推理能力要求较高,因此我采用多媒体辅助教学,运用“情境引入、动手操作、合作交流、引导提问、归纳论证、深化巩固”的启发式教学方法。教学中,引导学生经历“提出假设——操作验证——推理论证”的过程,充分感受数学思维的特点,进一步提高逻辑推理的能力,增强探索新知的兴趣。

2.学法指导

结合本课内容特点和新课标精神,学生在学习中发挥主体作用,采取“假设、操作、观察、思考、讨论、论证、应用”的探究式学习方法,在掌握新知识的同时,培养大胆猜想、独立思考、合作交流、勇于探索的良好习惯,提高操作观察能力和逻辑思维水平。

[教学评价]

本节课在教学设计上,依据教材、《课标》及学生实际情况,坚持了以学生为中心的教学思想,运用了引导启发式的教学方法,教学内容的组织考虑了逻辑顺序与心理顺序的结合、知识学习与技能人格发展的统一。“复习引入”部分,创设生活情境,引起和维持学生的注意,通过提问引导学生回忆与本课有关的原有知识,激发学习新知识的兴趣;“探究新知”部分,通过组织操作与讨论,运用投影、板书和讲解,合逻辑有层次地呈现了新的知识,学生充分体验“猜想——求证”的数学研究过程,进一步锻炼了推理能力;最后,通过练习,让学生巩固新的知识,建立新知识与原有知识的联系,做到融会贯通,灵活运用,并增强解决问题的能力。当然本课也还有不尽完善之处,教与学永远是一对矛盾,教书育人的事业没有止境,对教学策略的追求也永无终点!

(1)

(4)

(5)

(2)

(6)

(3)

PAGE

7