短文两篇

图片预览

文档简介

课件49张PPT。陶弘景答谢中书书 陶弘景――南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。“高峰入云,清流见底”的名句,这是他一生品格的写照。

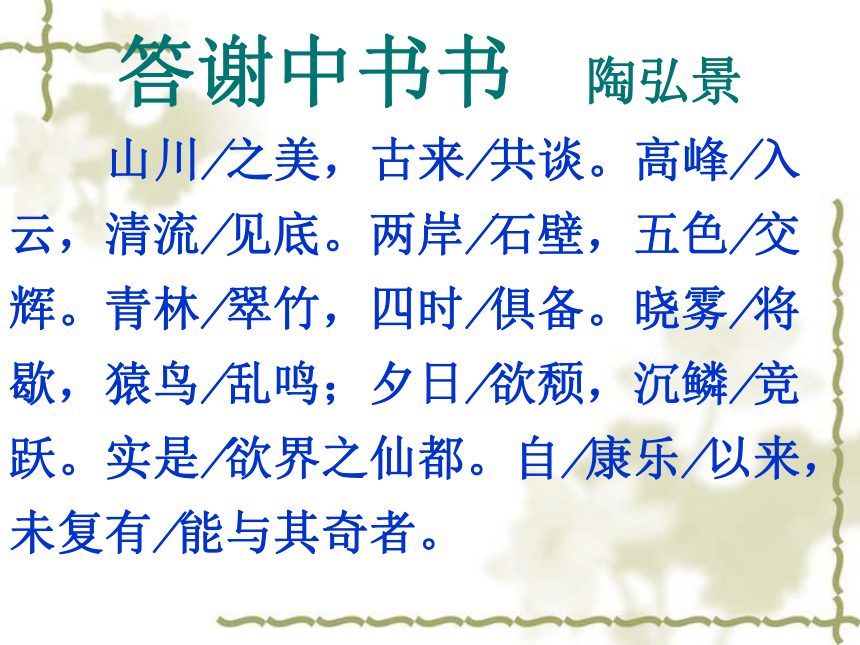

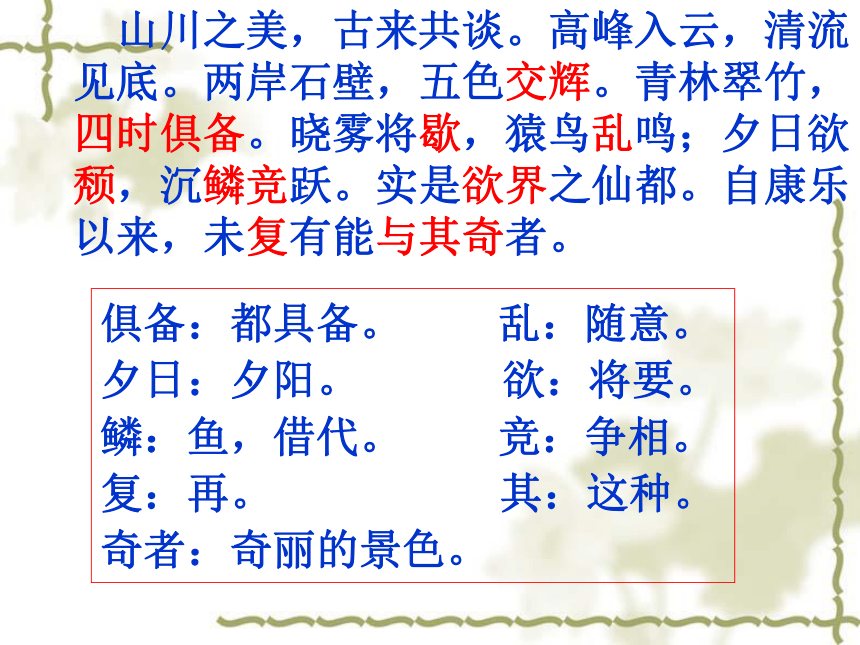

“山中宰相”――齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。 作者简介 谢中书即谢征,陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。 书即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体。中国古代的抒情散文即始于书信,书信的实用性和审美性的结合十分完美。 答谢中书书 陶弘景 山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。 山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 俱备:都具备。 乱:随意。

夕日:夕阳。 欲:将要。

鳞:鱼,借代。 竞:争相。 复:再。 其:这种。

奇者:奇丽的景色。山川之美,古来共谈。山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的话题啊。高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。

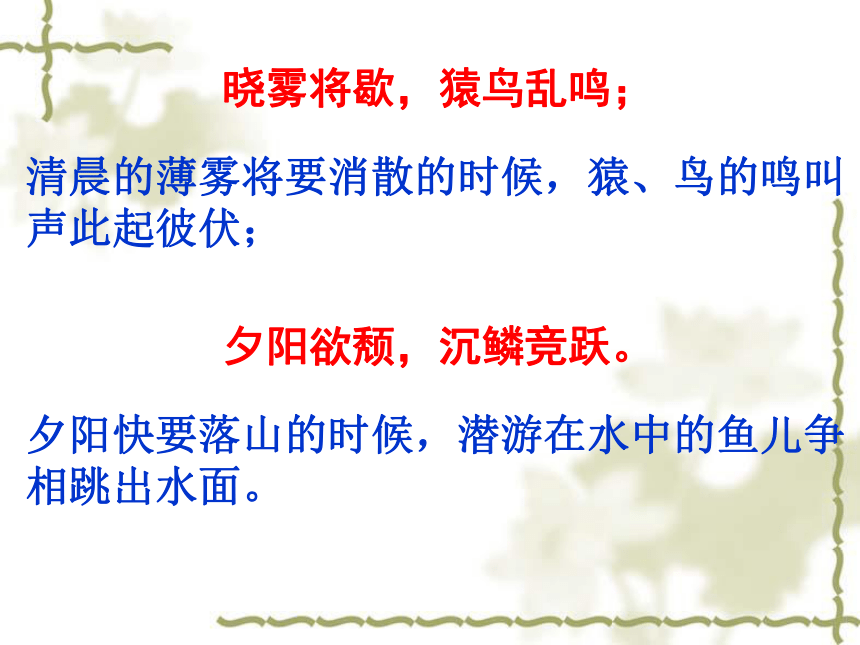

清晨的薄雾将要消散的时候,猿、鸟的鸣叫声此起彼伏;

夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕阳欲颓,沉鳞竞跃。 实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。这里实在是人间的仙境啊。

自从南朝的谢灵运以来,就不再有人能够欣赏这种奇丽景色了。1、总领全文的一句话是什么?山川之美,古来共谈。2、全文围绕哪个字展开?美合作探究1、 以小组为单位欣赏作者是怎样写景的?(参考《三峡》的各种描写角度) 合作探究 其一:山水相映之美。

其二:色彩配合之美。

其三:晨昏变化之美。

其四:动静相衬之美。

总之:先仰视“高峰入云”再俯视“清流见底”,又平看“两岸石壁”“青林翠竹”,最后又分“晓”,“夕”两层来写,一句一景,次第井然。同时注意了色彩的配合、晨夕的变化,动静的结合等。

抒情赏析:总引:

山川之美,古来共谈,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的愉悦感受。

抒怀:

实是欲界之仙都:尽现在山水之中飘飘欲仙的自得之态;

自康乐以来,未复有能与其奇者:期与谢灵运比肩,显自豪之感。

表达作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。合作探究 最能体现作者思想感情的语句是什么?

“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。”

佳句运用

本文和《三峡》一样,四字写景句非常多,试最大化地运用或改用它们说一段话来描绘景物,看谁用得多,用得好。

(1) 高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。 晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(2) 两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,

夏水襄陵,沿溯阻绝。

春冬之时,素湍绿潭,回清倒影,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

晴初霜旦,林寒涧肃,高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝 记承天寺夜游苏 轼苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,谥文忠。北宋文学家、知名画家,“唐宋八大家”之一。与其父洵、弟辙,合称“三苏”。他既反对王安石比较急进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。苏轼坎坷的仕途生涯:

苏轼是宋仁宗景佑三年生,嘉佑二年进士,累官至端明殿学士兼翰林侍读学士,礼部尚书。因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中枢舍人。后又与司马光面争新法「不可尽改」而出知杭州。后又因皙宗亲政启用新党,苏轼又被一贬再贬,直贬到海南,宋徽宗登基大赦天下,苏轼北返时在常州逝世。记承天寺夜游 苏 轼 元丰六年十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。 庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少闲人/如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 户:门。 欣然:高兴的样子。 元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。 念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。念:想到。 与:一起。

为乐:取乐。 遂:于是,就。 寝:睡觉。 相与:一起。

步:散步。 中庭:院里。想到没有人与我同乐,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 空明:形容水的澄澈。

盖:连词,表原因,“原来”。月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。 何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人耳。 何:哪。 但:只。

少:缺少。 闲人:清闲的人。

如:像。 耳:罢了。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?

只是缺少像我俩这样的闲人啊。 整体感知本文写苏轼与张怀民同游承天寺。3.作者是如何描绘月色的?运用了什么修辞方法?有什么作用?从中可看出这幅月夜图有什么特点? 4.文中哪些句子表达了作者的情感? “月色入户,欣然起行。”“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。” 5. 文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?

赏月的欣喜

贬谪的落寞

自我排遣的达观

背诵课文,回答问题:

1、这篇文章表达了作者怎样的思想情感?

2、探讨文中“闲人”的含义。1、这篇文章表达了作者怎样的思想情感?

文章表现出的作者感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。 2、探讨文中“闲人”的含义。

首先,“闲人”指具有闲情雅致的人。

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。质疑探探走进苏轼的内心世界此刻,苏轼与张怀民会说些什么呢??? 小结

《记承天寺夜游》这篇文章通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。 《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。这篇文章中有直抒胸臆的句子,文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,将在山水之中飘飘欲仙的自得之态表露无疑。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。 《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。

说说描写月的诗……?????? 能力扩展:一切景语皆情语。

三、解释下列句中加线的词。

1.晓雾将歇,猿鸟乱鸣

2.夕日欲颓,沉鳞竞跃

3.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

4.但少闲人如吾两人者耳。消散 争着 跳跃,这里指跳出水面。 于是、便 想到 只看图背诵诗句山川之美,古来共谈。高峰入云高峰入云清流见底 两岸石壁,五色交辉 青林翠竹,四时俱备 晓雾将歇,猿鸟乱鸣 夕日欲颓,沉鳞竞跃 实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。庭下如积水空明水中藻、荇交横,盖竹柏影也。???? 作业

1)背诵《记承天寺夜游》。

2)阅读古诗《虞美人(春花秋月何时了)》,结合作者的身世和写作背景体会作者在诗中所抒发的情感。(自行查阅作者的身世和本诗的写作背景)

虞美人 [李煜]

春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰是一江春水向东流。

作业2:

写一段景色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的……

“山中宰相”――齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。 作者简介 谢中书即谢征,陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。 书即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体。中国古代的抒情散文即始于书信,书信的实用性和审美性的结合十分完美。 答谢中书书 陶弘景 山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。 山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 俱备:都具备。 乱:随意。

夕日:夕阳。 欲:将要。

鳞:鱼,借代。 竞:争相。 复:再。 其:这种。

奇者:奇丽的景色。山川之美,古来共谈。山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的话题啊。高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。

清晨的薄雾将要消散的时候,猿、鸟的鸣叫声此起彼伏;

夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕阳欲颓,沉鳞竞跃。 实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。这里实在是人间的仙境啊。

自从南朝的谢灵运以来,就不再有人能够欣赏这种奇丽景色了。1、总领全文的一句话是什么?山川之美,古来共谈。2、全文围绕哪个字展开?美合作探究1、 以小组为单位欣赏作者是怎样写景的?(参考《三峡》的各种描写角度) 合作探究 其一:山水相映之美。

其二:色彩配合之美。

其三:晨昏变化之美。

其四:动静相衬之美。

总之:先仰视“高峰入云”再俯视“清流见底”,又平看“两岸石壁”“青林翠竹”,最后又分“晓”,“夕”两层来写,一句一景,次第井然。同时注意了色彩的配合、晨夕的变化,动静的结合等。

抒情赏析:总引:

山川之美,古来共谈,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的愉悦感受。

抒怀:

实是欲界之仙都:尽现在山水之中飘飘欲仙的自得之态;

自康乐以来,未复有能与其奇者:期与谢灵运比肩,显自豪之感。

表达作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。合作探究 最能体现作者思想感情的语句是什么?

“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。”

佳句运用

本文和《三峡》一样,四字写景句非常多,试最大化地运用或改用它们说一段话来描绘景物,看谁用得多,用得好。

(1) 高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。 晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(2) 两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,

夏水襄陵,沿溯阻绝。

春冬之时,素湍绿潭,回清倒影,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

晴初霜旦,林寒涧肃,高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝 记承天寺夜游苏 轼苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,谥文忠。北宋文学家、知名画家,“唐宋八大家”之一。与其父洵、弟辙,合称“三苏”。他既反对王安石比较急进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。苏轼坎坷的仕途生涯:

苏轼是宋仁宗景佑三年生,嘉佑二年进士,累官至端明殿学士兼翰林侍读学士,礼部尚书。因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中枢舍人。后又与司马光面争新法「不可尽改」而出知杭州。后又因皙宗亲政启用新党,苏轼又被一贬再贬,直贬到海南,宋徽宗登基大赦天下,苏轼北返时在常州逝世。记承天寺夜游 苏 轼 元丰六年十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。 庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少闲人/如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 户:门。 欣然:高兴的样子。 元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。 念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。念:想到。 与:一起。

为乐:取乐。 遂:于是,就。 寝:睡觉。 相与:一起。

步:散步。 中庭:院里。想到没有人与我同乐,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 空明:形容水的澄澈。

盖:连词,表原因,“原来”。月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。 何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人耳。 何:哪。 但:只。

少:缺少。 闲人:清闲的人。

如:像。 耳:罢了。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?

只是缺少像我俩这样的闲人啊。 整体感知本文写苏轼与张怀民同游承天寺。3.作者是如何描绘月色的?运用了什么修辞方法?有什么作用?从中可看出这幅月夜图有什么特点? 4.文中哪些句子表达了作者的情感? “月色入户,欣然起行。”“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。” 5. 文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?

赏月的欣喜

贬谪的落寞

自我排遣的达观

背诵课文,回答问题:

1、这篇文章表达了作者怎样的思想情感?

2、探讨文中“闲人”的含义。1、这篇文章表达了作者怎样的思想情感?

文章表现出的作者感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。 2、探讨文中“闲人”的含义。

首先,“闲人”指具有闲情雅致的人。

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。质疑探探走进苏轼的内心世界此刻,苏轼与张怀民会说些什么呢??? 小结

《记承天寺夜游》这篇文章通过对庭中优美月色的描绘,让我们感受到苏轼热爱生活、追求美好事物的执着,面对逆境达观处世、潇洒人生的难能可贵。

这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。 《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。这篇文章中有直抒胸臆的句子,文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,将在山水之中飘飘欲仙的自得之态表露无疑。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。 《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。

说说描写月的诗……?????? 能力扩展:一切景语皆情语。

三、解释下列句中加线的词。

1.晓雾将歇,猿鸟乱鸣

2.夕日欲颓,沉鳞竞跃

3.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

4.但少闲人如吾两人者耳。消散 争着 跳跃,这里指跳出水面。 于是、便 想到 只看图背诵诗句山川之美,古来共谈。高峰入云高峰入云清流见底 两岸石壁,五色交辉 青林翠竹,四时俱备 晓雾将歇,猿鸟乱鸣 夕日欲颓,沉鳞竞跃 实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。庭下如积水空明水中藻、荇交横,盖竹柏影也。???? 作业

1)背诵《记承天寺夜游》。

2)阅读古诗《虞美人(春花秋月何时了)》,结合作者的身世和写作背景体会作者在诗中所抒发的情感。(自行查阅作者的身世和本诗的写作背景)

虞美人 [李煜]

春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰是一江春水向东流。

作业2:

写一段景色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》