古诗九首

图片预览

文档简介

课件51张PPT。诗词9首饮酒结庐在人间,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。 作者简介陶渊明(约365年—427年),字元亮,号五柳先生,世称靖节先生,入刘宋后改名潜。东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家。东晋浔阳柴桑(今江西省九江市)人。曾做过几年小官,后辞官回家,从此隐居,田园生活是陶渊明诗的主要题材,相关作品有《饮酒》《归园田居》《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源诗》等。句段解释我家建在众人聚居繁华道, 可从没有烦神应酬车马喧闹。 要问我怎能如此超凡洒脱, 心灵避离尘俗自然幽静远邈。 东墙下采撷清菊心情徜徉, 猛然抬头喜见南山胜景绝妙。 暮色中缕缕彩雾萦绕升腾, 结队的鸟儿回翔远山的怀抱。 南山仰止啊,这有人生的真义, 我该怎样表达内中深奥! 采菊东篱下,

悠然见南山。忽逢桃花林。夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。 有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣著,悉如外人;黄发垂髫,并怡然自乐。 饮酒 (晋·陶渊明 )

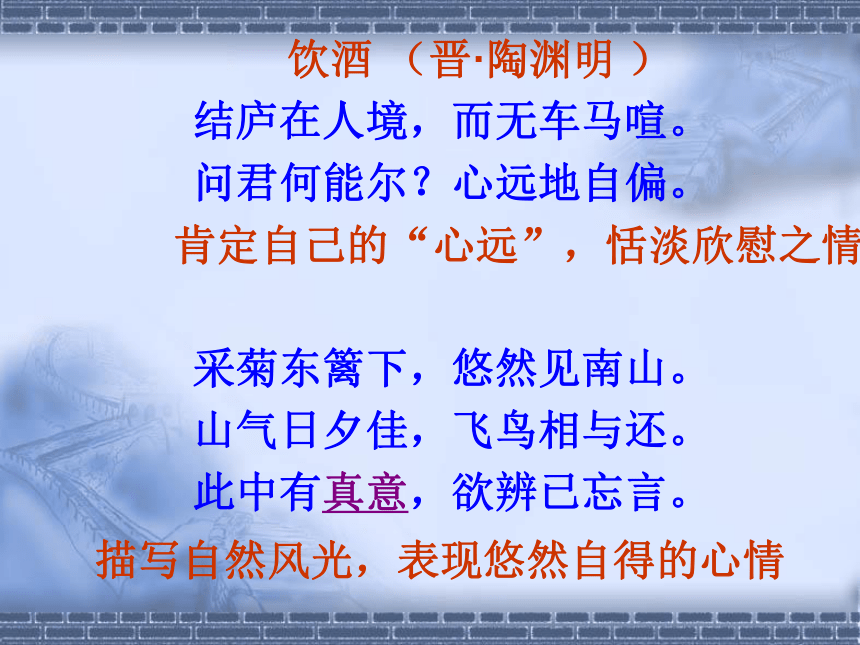

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

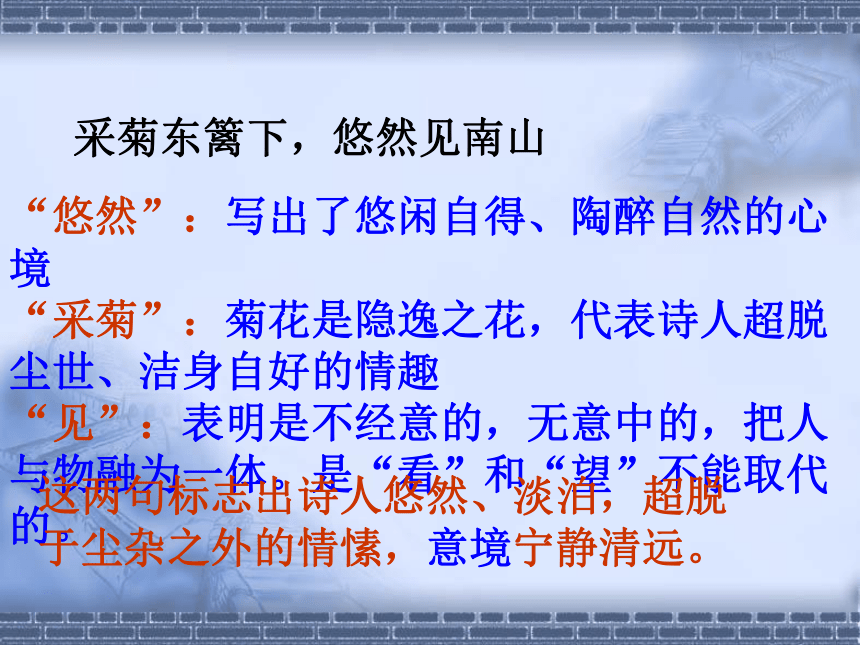

此中有真意,欲辨已忘言。 肯定自己的“心远”,恬淡欣慰之情描写自然风光,表现悠然自得的心情采菊东篱下,悠然见南山“悠然”:写出了悠闲自得、陶醉自然的心境

“采菊”:菊花是隐逸之花,代表诗人超脱尘世、洁身自好的情趣

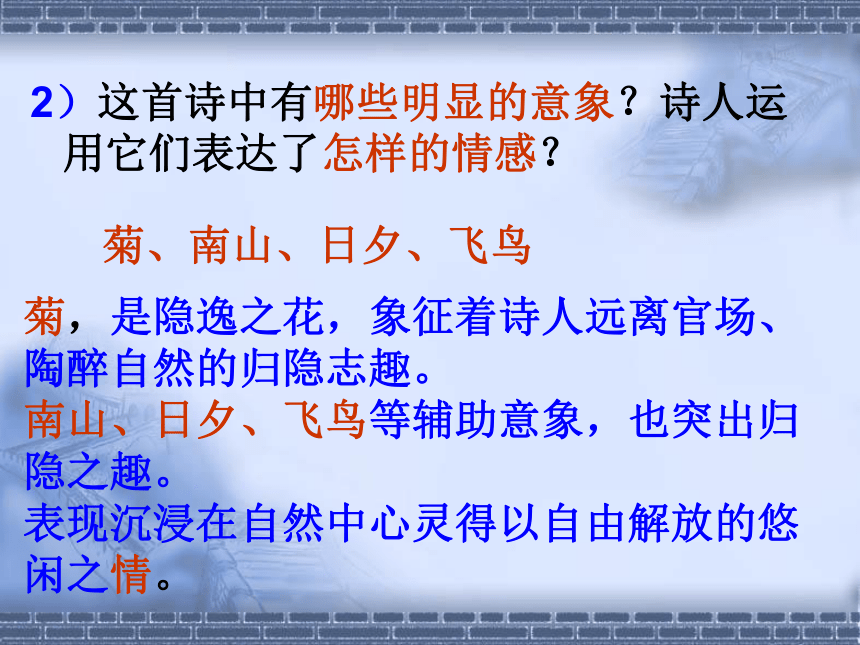

“见”:表明是不经意的,无意中的,把人与物融为一体。是“看”和“望”不能取代的。这两句标志出诗人悠然、淡泊,超脱于尘杂之外的情愫,意境宁静清远。2)这首诗中有哪些明显的意象?诗人运用它们表达了怎样的情感?菊、南山、日夕、飞鸟菊,是隐逸之花,象征着诗人远离官场、陶醉自然的归隐志趣。

南山、日夕、飞鸟等辅助意象,也突出归隐之趣。

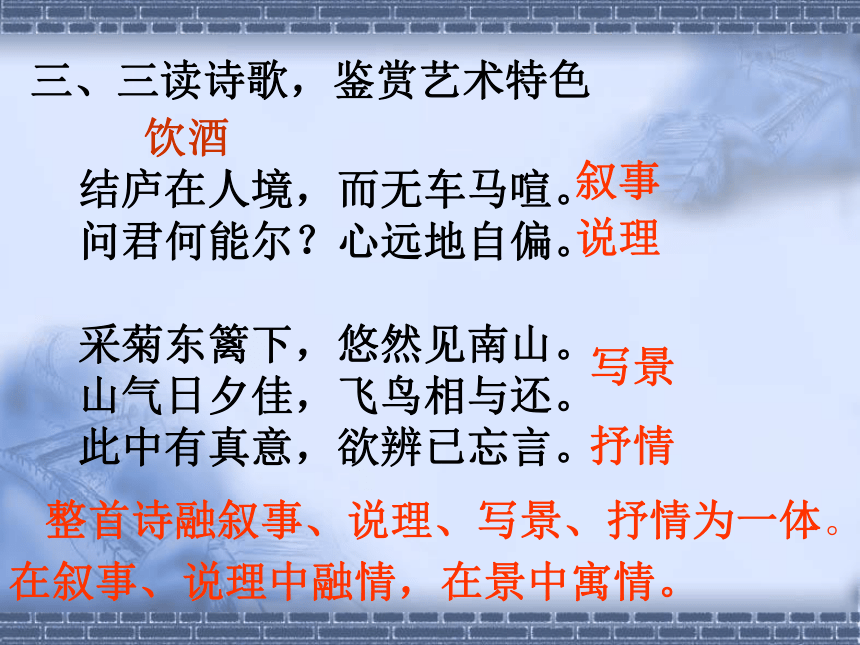

表现沉浸在自然中心灵得以自由解放的悠闲之情。三、三读诗歌,鉴赏艺术特色 整首诗融叙事、说理、写景、抒情为一体。

在叙事、说理中融情,在景中寓情。 饮酒

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。叙事说理写景抒情小结全诗:

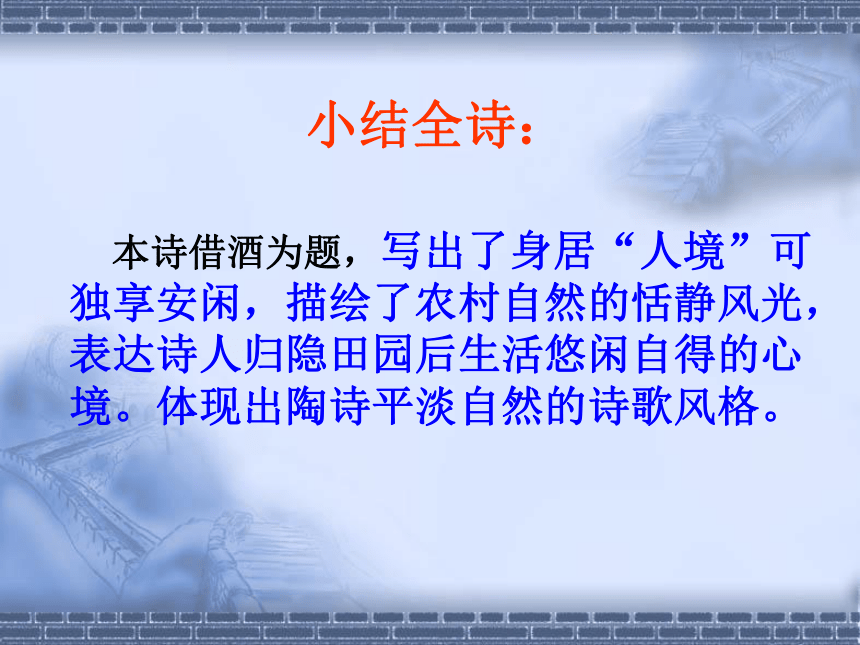

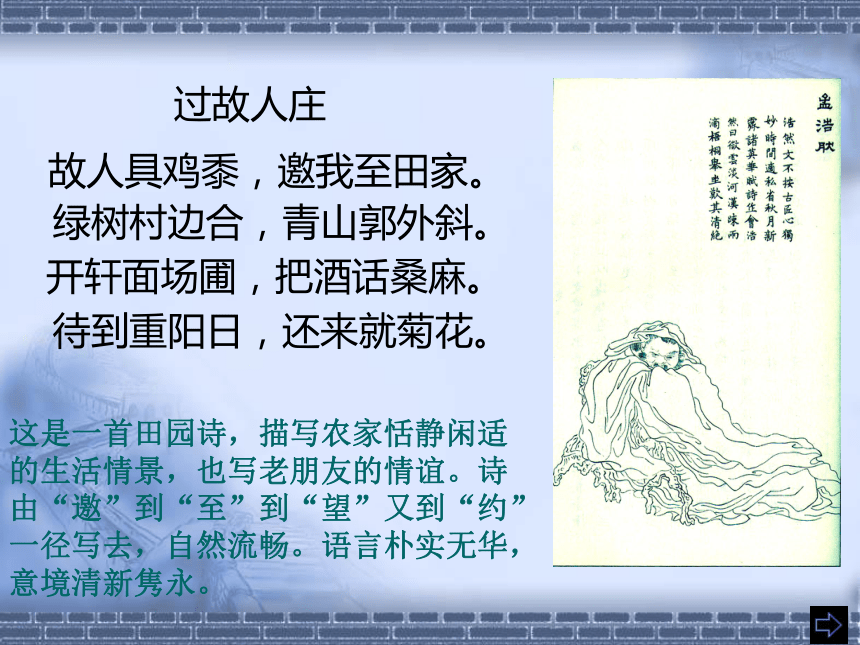

本诗借酒为题,写出了身居“人境”可独享安闲,描绘了农村自然的恬静风光,表达诗人归隐田园后生活悠闲自得的心境。体现出陶诗平淡自然的诗歌风格。 过故人庄故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。 作者简介孟浩然,唐代诗人。本名不详(一说名浩),汉族,襄州襄阳(今湖北襄阳)人。字浩然,世称「孟襄阳」,与另一位山水田园诗人王维合称为"王孟"。以写田园山水诗为主。因他未曾入仕,又称之为孟山人。襄阳南门外背山临江之涧南园有他的故居。曾隐居鹿门山。句段解释老朋友准备好了丰盛饭菜, 邀请我到他的田舍(家)做客。

翠绿的树木环绕着小村, 村子城墙外面青山连绵不绝。

打开窗子面对着谷场和菜园, 我们举杯欢饮, 谈论着今年庄稼的长势。

等到九月初九重阳节的那一天, 我还要再来和你一起喝酒, 还在一起观赏菊花。 故人具鸡黍,邀我至田家。过故人庄绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。这是一首田园诗,描写农家恬静闲适的生活情景,也写老朋友的情谊。诗由“邀”到“至”到“望”又到“约”一径写去,自然流畅。语言朴实无华,意境清新隽永。 故人具鸡 黍,邀我至田家。准备 小米写朋友邀我作客。“具鸡黍”、“至田家”,朴朴实实的叙述,表现了老朋友之间的真挚的感情,洋溢着愉悦的田家情趣。 绿树村边合,青山郭外斜。写山村风光。绿树环抱村庄,这是近景;郭外青山逶迤,那是远景。由近及远,景色越来越开阔,一派清幽恬静的气氛。环绕 外城 开 轩 面 场圃,把酒话桑麻。写把酒闲话。轩窗一开,扑面而来的是谷场和菜圃,远处是绿树、青山,知心朋友们喝着酒,谈谈农事,风儿送来阵阵泥土和庄稼的气息。这田园风味简直令人陶醉!农家的小院窗户 待到重阳日,还来就菊花。写诗人告诉朋友:重阳节我还到你家,喝菊花酒。朋友间那种融洽的感情、诗人对田园的喜爱溢于言表。靠近。这里指欣赏的意思独坐敬亭山众鸟高飞尽,

孤云独去闲。

相看两不厌,

只有敬亭山。 作者简介李白(701年2月28日-762),字太白,号青莲居士,唐朝诗人,有“诗仙”之称,最伟大的浪漫主义诗人。汉族,出生于西域碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克),5岁随父迁至剑南道之绵州(巴西郡)昌隆县(712年更名为昌县,今四川绵阳江油市青莲乡),祖籍陇西郡成纪县(今甘肃平凉市静宁县南)。其父李客,育二子(伯禽、天然)一女(平阳)。存世诗文千余篇,代表作有《蜀道难》、《行路难》、《梦游天姥吟留别》、《将进酒》等诗篇,有《李太白集》传世。762年病逝于安徽当涂,享年61岁。其墓在安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。句段解释鸟儿们飞得没有了踪迹, 天上飘浮的孤云也不愿意留下, 慢慢向远处飘去。 只有我看着高高的敬亭山, 敬亭山也默默无语地注视着我, 我们俩谁也不会觉得厌烦。 谁能理解我此时寂寞的心情, 只有这高高的敬亭山了。 写作背景这首诗作于天宝十二载(753)秋游宣州时,距他于天宝元年(742)被迫辞官离开长安已有整整十年时间了。长期飘泊生活,使李白饱尝了人间辛酸滋味,看透了世态炎凉,从而加深了对现实的不满,增添了孤寂之感。此诗写独坐敬亭山时的情趣,正是诗人带着怀才不遇而产生的孤独与寂寞的感情,到大自然怀抱中寻求安慰的生活写照。本诗文眼“静”是全诗的血脉。这首平淡恬静的诗之所以如此动人,就在于诗人的思想感情与自然景物的高度融合而创造出来的“寂静”的境界,无怪乎沈德潜在《唐诗别裁》中要夸这首诗是“传‘独坐’之神”了。 课文理解前二句“众鸟高飞尽,孤云独去闲”,看似写眼前之景,其实,把孤独之感写尽了:天上几只鸟儿高飞远去,直至无影无踪;寥廓的长空还有一片白云,却也不愿停 留,慢慢地越飘越远,似乎世间万物都在厌弃诗人。“尽”“闲”两个字,把读者引入一个“静”的境界:仿佛是在一群山鸟的喧闹声消除之后格外感到清静;在翻 滚的厚云消失之后感到特别的清幽平静。因此,这两句是写“动”见“静”,以“动”衬“静”。这种“静”,正烘托出诗人心灵的孤独和寂寞。这种生动形象的写 法,能给读者以联想,并且暗示了诗人在敬亭山游览观望之久,勾画出他“独坐”出神的形象,为下联“相看两不厌”作了铺垫。 诗的下半运用拟人手法写诗人对敬亭山的喜爱。鸟飞云去之后,静悄悄地只剩下诗人和敬亭山了。诗人凝视着秀丽的敬亭山,而敬亭山似乎也在一动不动地看着诗 人。这使诗人很动情—世界上大概只有它还愿和我作伴吧?“相看两不厌”表达了诗人与敬亭山之间的深厚感情。“相”“两”二字同义重复,把诗人与敬亭山紧紧 地联在一起,表现出强烈的感情。结句中“只有”两字也是经过锤炼的,更突出诗人对敬亭山的喜爱。“人生得一知己足矣”,鸟飞云去又何足挂齿!这两句诗所创 造的意境仍然是“静”的,表面看来,是写了诗人与敬亭山相对而视,脉脉含情。实际上,诗人愈是写山的“有情”,愈是表现出人的“无情”;而他那横遭冷遇, 寂寞凄凉的处境,也就在这静谧的场面中透露出来了。 课文理解“静”是全诗的血脉。这首平淡恬静的诗之所以如此动人,就在于诗人的思想感情与自然景物的高度融合而创造出来的“寂静”的境界,无怪乎沈德潜在《唐诗别裁》中要夸这首诗是“传‘独坐’之神”了。 课文理解望岳岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟,

会当凌绝顶,一览众山小。 作者简介杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,汉族,巩县(今河南巩义)人。杜甫曾祖父(杜审言父亲)起由襄阳(今属湖北)迁居巩县(今河南巩义)。盛唐时期伟大的现实主义诗人。他忧国忧民,人格高尚,他的约1500首诗歌被保留了下来,诗艺精湛,他在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后世尊称为“诗圣”,他的诗也被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。 句段解释五岳之首泰山的景象怎么样?在齐鲁大地上,

那青翠的山色没有尽头。仿佛由于大自然的偏爱,

泰山聚集了天地之灵气和精华。泰山巍峨高大,

山南和山北被分割成一明一暗,判若早晨和黄昏。

层层云霭雾气升腾,使我心胸激荡,

为了把飞鸟归山的美景收入眼帘,我极力睁大眼睛,

好似要将眼眶撑裂。定要登上泰山的顶峰,

俯瞰群山,在眼中是多么渺小!岱宗夫如何?齐鲁青未了。

写乍一望见泰山时,那种欣喜、惊叹、仰慕的情形,非常传神!这里,诗人想说的是,你想知道泰山是个什么样子吗?请看,它那苍翠的山色掩映着辽阔无边的齐鲁大平原。这是借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象 。造化钟神秀,阴阳割昏晓。 这是近望所见。上句写泰山的秀美,用的是虚笔。为什么要用虚笔?因为泰山的秀美实在是一言难尽,不如只写造物主对泰山情有独钟,这是诗人的强烈感受,是泰山的秀美在诗人心灵上的折光反映。下句写泰山的高大,这是实写。“阴阳”分指山的南、北两面,山南先得日光,故易晓;山北日光不到,在晓犹昏。“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光就像被一把硕大无朋的刀切断了一样,突出了泰山遮天蔽日的形象。 荡胸生层云,决眦入归鸟。 写的是实景,乃细望所见。泰山极高,白日里可以望见山腰间的团团云气,层出不穷;又极幽深,黄昏时可以望见归巢的鸟儿渐渐隐入山谷之中。诗人抓住这两个景物细节表达了心情的激荡和眼界的空阔 。会当凌绝顶,一览众山小。 这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。但用在这里却有深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。 体悟诗情 诗人热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,流露出对祖国河山的热爱之情,也透露了诗人早年的远大抱负。这首诗也告诉我们,一个人要有不怕困难勇于吃苦的精神,要有敢于攀登人生顶峰的雄心壮志,要有藐视一切的英雄气概。与“泰山”有关的成语、俗语人心齐,泰山移

有眼不识泰山

重如泰山

老泰山

泰山北斗

一叶幛目,不见泰山

泰山压顶不弯腰

泰山不让微尘,故能成其大;

河海不择细流,故能成其深。 返回人心齐,泰山移

有眼不识泰山

重如泰山

老泰山

泰山北斗

一叶幛目,不见泰山

泰山压顶不弯腰

泰山不让微尘,故能成其大;

河海不择细流,故能成其深。 逢雪宿芙蓉山主人日 暮 苍 山 远,

天 寒 白 屋 贫。

柴 门 闻 犬 吠,

风 雪 夜 归 人。 作者简介刘长卿(大约726~大约786)字文房。汉族,宣城(今属安徽)人,郡望河间(今属河北)。唐代著名诗人,擅五律,工五言。官至监察御史。与诗仙李白交厚,有《唐刘随州诗集》传世,其诗五卷入《全唐诗》。 句段解释暮色降临山色苍茫觉得路途远,天气寒冷茅草屋显得更加贫困。柴门外忽然传来了狗叫的声音,夜晚,风刮雪下的我只好投宿。 前两句,写诗人投宿山村时的所见所感。首句“日暮苍山远”,“日暮”点明时间,正是傍晚。“苍山远”,是诗人风雪途中所见。青山遥远迷蒙,暗示跋涉的艰 辛,急于投宿的心情。次句“天寒白屋贫”点明投宿的地点。“白屋”,主人家简陋的茅舍,在寒冬中更显得贫穷。“寒”“白”“贫”三字互相映衬,渲染贫寒、 清白的气氛,也反映了诗人独特的感受。 后两句,写诗人投宿主人家以后的情景。“柴门闻犬吠”,诗人进入茅屋已安顿就寝,忽从卧榻上听到吠声不止。“风雪夜归人”,诗人猜想大概是芙蓉山主人披风戴雪归来了吧。这两句从耳闻的角度落墨,给人展示一个犬吠人归的场面。

远 近静动诗歌写出了风雪之夜天气的严寒,旅人的孤独,以及茅屋的清贫。滁州西涧独怜幽草涧边生,

上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,

野渡无人舟自横。 我独爱生长在涧边的幽草,

涧上有黄鹂在深林中啼叫。

春潮伴着夜雨急急地涌来,

渡口无人船只随波浪横漂。 句段解释 作者简介韦应物(737—792),中国唐代诗人。长安(今陕西西安)人。15岁起以三卫郎为玄宗近侍,出入宫闱,扈从游幸。安史之乱起,玄宗奔蜀,流落失职,始立志读书。代宗广德至德宗贞元间,先后为洛阳丞、京兆府功曹参军、鄂县令、比部员外郎、滁州和江州刺史、左司郎中、苏州刺史。公元791年(贞元七年)退职。世称韦江州、韦左司或韦苏州。

韦应物是山水田园诗派著名诗人,后人每以“王孟韦柳”并称。其诗以写田园风物著名,诗风恬淡高远,以善于写景和描写隐逸生活著称,涉及时政和民生疾苦之作,亦颇有佳篇。作其品今传有10卷本《韦江州集》、两卷本《韦苏州诗集》、10卷本《韦苏州集》。散文仅此一篇。 [评析]:

这是写景诗的名篇,描写春游滁州西涧赏景和晚潮带雨的野渡所见。首二句写春景、爱幽草而轻黄鹂,以喻乐守节。而疾高贵;后两句写带鱼春潮之急,和水急舟横的景象,蕴含一种不在其位,不得其用的无可奈和之忧伤。全诗表露了恬静的胸怀和忧伤之情怀。 关于韦应物

?? 他的诗歌较真实地反映了现实生活,具有较浓厚的生活气息。风格潇洒自然,淳厚朴实,清远简净中时见秾丽,淘洗锤炼而又生机活泼,在有唐一代诗人中,卓然自成名家。白居易说他的五言诗“高雅闲淡,自成一家之体。”苏东坡有一首诗甚至说:“乐天(白居易)长短三千首,却逊韦郎五字诗。”因此,韦应物在文学史上具有相当的地位。

江雪千山鸟飞绝,

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪 。句段解释 作者简介四周的山上没有了飞鸟的踪影,

小路上连一丝人的踪迹也没有,

只有在江上的一只小船里有个披着蓑衣、戴着斗笠的老翁,

在寒冷的江上独自垂钓。 柳宗元(773年—819年),字子厚,世称“柳河东”,因官终柳州刺史,又称“柳柳州”。汉族,祖籍河东(今山西省.永济市)。 唐代文学家、哲学家、散文家和思想家,与韩愈共同倡导唐代古文运动,并称为“韩柳”。与刘禹锡并称“刘柳”。与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”。与唐代的韩愈、宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石和曾巩, 并称为 “唐宋八大家” 。唐代宗大历八年(773年)出生于京都长安(今陕西省西安市) 题李凝幽居闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。 句段解释 作者简介?贾岛(779~843),唐代诗人。字阆(làng)仙。范阳(今北京房山)人。早年出家为僧,号无本。元和五年(810)冬,至长安,见张籍。次年春,至洛阳,始谒韩愈,以诗深得赏识。后还俗,屡举进士不第。文宗时,因诽谤,贬长江(今四川蓬溪)主簿。曾作《病蝉》诗“以刺公卿”(《唐诗纪事》)。开成五年(840),迁普州司仓参军。武宗会昌三年(843),在普州去世。贾岛诗在晚唐形成流派,影响颇大。唐代张为《诗人主客图》列为“清奇雅正”升堂七人之一。清代李怀民《中晚唐诗人主客图》则称之为“清奇僻苦主”,并列其“入室”、“及门”弟子多人。晚唐李洞、五代孙晟等人十分尊崇贾岛,甚至对他的画像及诗集焚香礼拜,事之如神(《唐才子传》、《郡斋读书志》)。贾岛著有《长江集》10卷,通行有《四部丛刊》影印明翻宋本。李嘉言《长江集新校》,用《全唐诗》所收贾诗为底本,参校别本及有关总集、选集,附录所撰《贾岛年谱》、《贾岛交友考》以及所辑贾岛诗评等,较为完备。 悠闲地住在这里,很少有邻居往来,只有一条杂草遮掩的小路通向荒芜的小园。鸟儿歇宿在池边的树上,归来的僧人正在月下敲响山门。走过小桥呈现出原野迷人的景色,云脚正在飘动,好像山石在移动。我暂时要离开这里,但不久还要回来,要按照约定的日期与朋友一起隐居,决不食言。 此诗紧扣“__”字,首联写李凝所居之地的____,颔联写所居之地的____,颈联写所居之地环境的____,尾联抒发诗人对隐居生活的向往之____,层层铺垫,将诗人归隐志向表达得水到渠成。鉴赏要点 幽幽僻幽寂幽美幽情鉴赏诗歌:关于这一联中的“推敲”二字,有一个几乎家喻户晓的故事。据《唐诗纪事》卷四十记载,贾岛在长安等待应举,某日,骑驴上街,忽得此二句诗,初拟用“推”字,又思改为“敲”字,在驴背上引手作推敲之势,恍惚间冲犯了当时任京兆尹的诗人韩愈的仪仗队,当即被捉问。贾岛具实回答。韩愈立马思之良久,对贾岛说:“作‘敲’字佳矣。”二人遂结为诗友。由此可见贾岛作诗锻字炼句的刻苦严谨,一丝不苟。这段故事,后来成为文学创作中讲究斟酌字句的佳话。 “鸟宿池边树,僧敲月下门”为千古名句,这两句诗好在哪呢?此诗巧妙地抓住了一个富于诗情画意的瞬间。请看,月色皎洁,池水潋滟,池边浓绿的树林里闪动着斑驳月光,鸟儿在树上栖宿。在这万籁寂寂的荒园里,一个僧人在轻轻敲门,其声笃笃,俨然一幅有声有色的图画!“鸟宿”在高处,是静景,“僧敲”在低处,有动态,有音响一高一低,一静一动,相互配合得多么和谐。而且,我们还可以想象,这敲门的“笃笃”之声定会惊动宿鸟,或引起它们零乱不安的啼鸣, 惊而飞出,察看动静后复又返巢栖宿。十个字意象密集,境界幽绝。响中寓静赏 析 首联“闲居少邻并,草径入荒园”,诗人用很经济的手法,描写了这一幽居的周围环境:一条杂草遮掩的小路通向荒芜不治的小园;近旁,亦无人家居住。淡淡两笔,十分概括地写了一个“幽”字,暗示出李凝的隐士身分。赏 析 颈联“过桥分野色,移石动云根”,是写回归路上所见。过桥是色彩斑斓的原野;晚风轻拂,云脚飘移,仿佛山石在移动。“石”是不会“移”的,诗人用反说,别具神韵。这一切,又都笼罩着一层洁白如银的月色,更显出环境的自然恬淡,幽美迷人。赏 析 最后两句是说,我暂时离去,不久当重来,不负共同归隐的约期。前三联都是叙事与写景,最后一联点出诗人心中幽情,托出诗的主旨。正是这种幽雅的处所,悠闲自得的情趣,引起作者对隐逸生活的向往。 诗中的草径、荒园、宿鸟、池树、野色、云根,无一不是寻常所见景物;闲居、敲门、过桥、暂去等等,无一不是寻常的行事。然而诗人偏于寻常处道出了人所未道之境界,语言质朴,冥契自然,而又韵味醇厚。思考填空 题中“题李凝幽居”中的“题”字的意思是__,“幽居”的意思是_________。“少邻并” 是____的意思,“幽期”指归隐的约定,“不负言”表示__________。写僻静的居处邻舍稀少不违背诺言西江月 遣兴醉里且贪欢笑,是愁那得工夫。近来始觉古人书,用着全无是处。

昨夜松边醉倒,问松:“我醉何如”只疑松动要来扶,以手推松,曰:“去”

句段解释1140-1207)南宋词人。原字坦夫,改字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,中原已为金兵所占。二十一岁参加抗金义军,不久归南宋。历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。一生力主抗金。曾上《美芹十论》与《九议》,条陈战守之策,显示其卓越军事才能与爱国热忱。但提出的抗金建议,均未被采纳,并遭到打击,曾长期落职闲居于江西上饶、铅山一带。韩侂胄当政时一度起用,不久病卒。

其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔又善化用前人典故入词,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。在苏轼的基础上,大大开拓了词的思想意境,提高了词的文学地位,后人遂以“苏辛”并称。有《稼轩长短句》。今人辑有《辛稼轩诗文钞存》。 作者简介喝醉了酒后恣意欢笑,我哪里有那闲工夫发愁呢。 最近才明白古书上的话,的的确确是没有半点可信的! 昨儿晚上我在松边喝醉了,醉眼迷蒙,把松树看成了人,就问他:“我醉得怎么样啊?” 恍惚中看见松树活动起来,疑是要来扶我,于是我用手不耐烦的推推松树说:“走开走开!”。 辛弃疾-基本资料

?

姓名: 辛弃疾 生卒:1140-1207 描述:字___,号______。历城(今山东济南市)人,_____(朝代)著名____。是继苏轼之后又一位伟大的“____派”词人,与苏轼齐名,并号称“___”,史上与李清照并称“济南二安”。 著有《______》。辛弃疾:幼安稼轩南宋爱国词人苏辛豪放稼轩长短句《清平乐》: 茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼,最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

《西江月·遣兴》: 醉里且贪欢笑,要愁那得功夫。近来始觉古人书,信着全无是处。昨夜松边醉倒,问松“我醉何如”。只疑松动要来扶,以手推松曰“去”。

但这类词作,并不意味着辛弃疾悲愤的心境随着年岁的增长与生活的闲适而谈化。这只是一时的忘情,也是悲愤的另一种表现形式,正是因为他经历了许多世事沧桑,积蓄了太多太深的苦闷,深知人生的无奈,才“欲说还休”。他只能在恬静的田园乡村中为自己的感情寻找寄寓,抚慰饱受创伤的心灵,这是一个英雄人物在一个平庸苟且的社会中的不得已的选择。理解这一点,才能明白辛弃疾写这一类词时真正的心态。 这首词上片前两句写饮酒,后两句写读书。 借酒浇愁

书无是处愁苦

不堪上片分析这首词下片更具体写醉酒的神态。“松边醉倒”,这不是微醺,而是大醉。他醉眼迷蒙,把松树看成了人,问他:“我醉得怎样?”他恍惚还觉得松树活动起来,要来扶他,他推手拒绝了。这四句不仅写出惟妙惟肖的醉态,也写出了作者倔强的性格。仅仅二十五个字,构成了剧本的片段:这里有对话,有动作,有神情,又有性格的刻划。小令词写出这样丰富的内容,是从来少见的。 下片分析借酒浇愁

书无是处愁苦

不堪问松

推松孤寂

刚毅 辛弃疾的这首小词,粗看,正如标题所示,是一时即兴之作。但如果再往里仔细一看,那么会发现作者是在借诙谐幽默之笔达发泄内心的不平。如再深入研究,我们还可洞察到作者是由于社会现实的黑暗而忧心忡忡,满腹牢骚和委屈,不便明说而又不能不说,所以,只好借用这种方式,来畅快淋漓地渲泄他的真情实感。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。 作者简介陶渊明(约365年—427年),字元亮,号五柳先生,世称靖节先生,入刘宋后改名潜。东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家。东晋浔阳柴桑(今江西省九江市)人。曾做过几年小官,后辞官回家,从此隐居,田园生活是陶渊明诗的主要题材,相关作品有《饮酒》《归园田居》《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源诗》等。句段解释我家建在众人聚居繁华道, 可从没有烦神应酬车马喧闹。 要问我怎能如此超凡洒脱, 心灵避离尘俗自然幽静远邈。 东墙下采撷清菊心情徜徉, 猛然抬头喜见南山胜景绝妙。 暮色中缕缕彩雾萦绕升腾, 结队的鸟儿回翔远山的怀抱。 南山仰止啊,这有人生的真义, 我该怎样表达内中深奥! 采菊东篱下,

悠然见南山。忽逢桃花林。夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。 有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣著,悉如外人;黄发垂髫,并怡然自乐。 饮酒 (晋·陶渊明 )

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。 肯定自己的“心远”,恬淡欣慰之情描写自然风光,表现悠然自得的心情采菊东篱下,悠然见南山“悠然”:写出了悠闲自得、陶醉自然的心境

“采菊”:菊花是隐逸之花,代表诗人超脱尘世、洁身自好的情趣

“见”:表明是不经意的,无意中的,把人与物融为一体。是“看”和“望”不能取代的。这两句标志出诗人悠然、淡泊,超脱于尘杂之外的情愫,意境宁静清远。2)这首诗中有哪些明显的意象?诗人运用它们表达了怎样的情感?菊、南山、日夕、飞鸟菊,是隐逸之花,象征着诗人远离官场、陶醉自然的归隐志趣。

南山、日夕、飞鸟等辅助意象,也突出归隐之趣。

表现沉浸在自然中心灵得以自由解放的悠闲之情。三、三读诗歌,鉴赏艺术特色 整首诗融叙事、说理、写景、抒情为一体。

在叙事、说理中融情,在景中寓情。 饮酒

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。叙事说理写景抒情小结全诗:

本诗借酒为题,写出了身居“人境”可独享安闲,描绘了农村自然的恬静风光,表达诗人归隐田园后生活悠闲自得的心境。体现出陶诗平淡自然的诗歌风格。 过故人庄故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。 作者简介孟浩然,唐代诗人。本名不详(一说名浩),汉族,襄州襄阳(今湖北襄阳)人。字浩然,世称「孟襄阳」,与另一位山水田园诗人王维合称为"王孟"。以写田园山水诗为主。因他未曾入仕,又称之为孟山人。襄阳南门外背山临江之涧南园有他的故居。曾隐居鹿门山。句段解释老朋友准备好了丰盛饭菜, 邀请我到他的田舍(家)做客。

翠绿的树木环绕着小村, 村子城墙外面青山连绵不绝。

打开窗子面对着谷场和菜园, 我们举杯欢饮, 谈论着今年庄稼的长势。

等到九月初九重阳节的那一天, 我还要再来和你一起喝酒, 还在一起观赏菊花。 故人具鸡黍,邀我至田家。过故人庄绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。这是一首田园诗,描写农家恬静闲适的生活情景,也写老朋友的情谊。诗由“邀”到“至”到“望”又到“约”一径写去,自然流畅。语言朴实无华,意境清新隽永。 故人具鸡 黍,邀我至田家。准备 小米写朋友邀我作客。“具鸡黍”、“至田家”,朴朴实实的叙述,表现了老朋友之间的真挚的感情,洋溢着愉悦的田家情趣。 绿树村边合,青山郭外斜。写山村风光。绿树环抱村庄,这是近景;郭外青山逶迤,那是远景。由近及远,景色越来越开阔,一派清幽恬静的气氛。环绕 外城 开 轩 面 场圃,把酒话桑麻。写把酒闲话。轩窗一开,扑面而来的是谷场和菜圃,远处是绿树、青山,知心朋友们喝着酒,谈谈农事,风儿送来阵阵泥土和庄稼的气息。这田园风味简直令人陶醉!农家的小院窗户 待到重阳日,还来就菊花。写诗人告诉朋友:重阳节我还到你家,喝菊花酒。朋友间那种融洽的感情、诗人对田园的喜爱溢于言表。靠近。这里指欣赏的意思独坐敬亭山众鸟高飞尽,

孤云独去闲。

相看两不厌,

只有敬亭山。 作者简介李白(701年2月28日-762),字太白,号青莲居士,唐朝诗人,有“诗仙”之称,最伟大的浪漫主义诗人。汉族,出生于西域碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克),5岁随父迁至剑南道之绵州(巴西郡)昌隆县(712年更名为昌县,今四川绵阳江油市青莲乡),祖籍陇西郡成纪县(今甘肃平凉市静宁县南)。其父李客,育二子(伯禽、天然)一女(平阳)。存世诗文千余篇,代表作有《蜀道难》、《行路难》、《梦游天姥吟留别》、《将进酒》等诗篇,有《李太白集》传世。762年病逝于安徽当涂,享年61岁。其墓在安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。句段解释鸟儿们飞得没有了踪迹, 天上飘浮的孤云也不愿意留下, 慢慢向远处飘去。 只有我看着高高的敬亭山, 敬亭山也默默无语地注视着我, 我们俩谁也不会觉得厌烦。 谁能理解我此时寂寞的心情, 只有这高高的敬亭山了。 写作背景这首诗作于天宝十二载(753)秋游宣州时,距他于天宝元年(742)被迫辞官离开长安已有整整十年时间了。长期飘泊生活,使李白饱尝了人间辛酸滋味,看透了世态炎凉,从而加深了对现实的不满,增添了孤寂之感。此诗写独坐敬亭山时的情趣,正是诗人带着怀才不遇而产生的孤独与寂寞的感情,到大自然怀抱中寻求安慰的生活写照。本诗文眼“静”是全诗的血脉。这首平淡恬静的诗之所以如此动人,就在于诗人的思想感情与自然景物的高度融合而创造出来的“寂静”的境界,无怪乎沈德潜在《唐诗别裁》中要夸这首诗是“传‘独坐’之神”了。 课文理解前二句“众鸟高飞尽,孤云独去闲”,看似写眼前之景,其实,把孤独之感写尽了:天上几只鸟儿高飞远去,直至无影无踪;寥廓的长空还有一片白云,却也不愿停 留,慢慢地越飘越远,似乎世间万物都在厌弃诗人。“尽”“闲”两个字,把读者引入一个“静”的境界:仿佛是在一群山鸟的喧闹声消除之后格外感到清静;在翻 滚的厚云消失之后感到特别的清幽平静。因此,这两句是写“动”见“静”,以“动”衬“静”。这种“静”,正烘托出诗人心灵的孤独和寂寞。这种生动形象的写 法,能给读者以联想,并且暗示了诗人在敬亭山游览观望之久,勾画出他“独坐”出神的形象,为下联“相看两不厌”作了铺垫。 诗的下半运用拟人手法写诗人对敬亭山的喜爱。鸟飞云去之后,静悄悄地只剩下诗人和敬亭山了。诗人凝视着秀丽的敬亭山,而敬亭山似乎也在一动不动地看着诗 人。这使诗人很动情—世界上大概只有它还愿和我作伴吧?“相看两不厌”表达了诗人与敬亭山之间的深厚感情。“相”“两”二字同义重复,把诗人与敬亭山紧紧 地联在一起,表现出强烈的感情。结句中“只有”两字也是经过锤炼的,更突出诗人对敬亭山的喜爱。“人生得一知己足矣”,鸟飞云去又何足挂齿!这两句诗所创 造的意境仍然是“静”的,表面看来,是写了诗人与敬亭山相对而视,脉脉含情。实际上,诗人愈是写山的“有情”,愈是表现出人的“无情”;而他那横遭冷遇, 寂寞凄凉的处境,也就在这静谧的场面中透露出来了。 课文理解“静”是全诗的血脉。这首平淡恬静的诗之所以如此动人,就在于诗人的思想感情与自然景物的高度融合而创造出来的“寂静”的境界,无怪乎沈德潜在《唐诗别裁》中要夸这首诗是“传‘独坐’之神”了。 课文理解望岳岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟,

会当凌绝顶,一览众山小。 作者简介杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,汉族,巩县(今河南巩义)人。杜甫曾祖父(杜审言父亲)起由襄阳(今属湖北)迁居巩县(今河南巩义)。盛唐时期伟大的现实主义诗人。他忧国忧民,人格高尚,他的约1500首诗歌被保留了下来,诗艺精湛,他在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后世尊称为“诗圣”,他的诗也被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。 句段解释五岳之首泰山的景象怎么样?在齐鲁大地上,

那青翠的山色没有尽头。仿佛由于大自然的偏爱,

泰山聚集了天地之灵气和精华。泰山巍峨高大,

山南和山北被分割成一明一暗,判若早晨和黄昏。

层层云霭雾气升腾,使我心胸激荡,

为了把飞鸟归山的美景收入眼帘,我极力睁大眼睛,

好似要将眼眶撑裂。定要登上泰山的顶峰,

俯瞰群山,在眼中是多么渺小!岱宗夫如何?齐鲁青未了。

写乍一望见泰山时,那种欣喜、惊叹、仰慕的情形,非常传神!这里,诗人想说的是,你想知道泰山是个什么样子吗?请看,它那苍翠的山色掩映着辽阔无边的齐鲁大平原。这是借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象 。造化钟神秀,阴阳割昏晓。 这是近望所见。上句写泰山的秀美,用的是虚笔。为什么要用虚笔?因为泰山的秀美实在是一言难尽,不如只写造物主对泰山情有独钟,这是诗人的强烈感受,是泰山的秀美在诗人心灵上的折光反映。下句写泰山的高大,这是实写。“阴阳”分指山的南、北两面,山南先得日光,故易晓;山北日光不到,在晓犹昏。“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光就像被一把硕大无朋的刀切断了一样,突出了泰山遮天蔽日的形象。 荡胸生层云,决眦入归鸟。 写的是实景,乃细望所见。泰山极高,白日里可以望见山腰间的团团云气,层出不穷;又极幽深,黄昏时可以望见归巢的鸟儿渐渐隐入山谷之中。诗人抓住这两个景物细节表达了心情的激荡和眼界的空阔 。会当凌绝顶,一览众山小。 这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。但用在这里却有深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。 体悟诗情 诗人热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,流露出对祖国河山的热爱之情,也透露了诗人早年的远大抱负。这首诗也告诉我们,一个人要有不怕困难勇于吃苦的精神,要有敢于攀登人生顶峰的雄心壮志,要有藐视一切的英雄气概。与“泰山”有关的成语、俗语人心齐,泰山移

有眼不识泰山

重如泰山

老泰山

泰山北斗

一叶幛目,不见泰山

泰山压顶不弯腰

泰山不让微尘,故能成其大;

河海不择细流,故能成其深。 返回人心齐,泰山移

有眼不识泰山

重如泰山

老泰山

泰山北斗

一叶幛目,不见泰山

泰山压顶不弯腰

泰山不让微尘,故能成其大;

河海不择细流,故能成其深。 逢雪宿芙蓉山主人日 暮 苍 山 远,

天 寒 白 屋 贫。

柴 门 闻 犬 吠,

风 雪 夜 归 人。 作者简介刘长卿(大约726~大约786)字文房。汉族,宣城(今属安徽)人,郡望河间(今属河北)。唐代著名诗人,擅五律,工五言。官至监察御史。与诗仙李白交厚,有《唐刘随州诗集》传世,其诗五卷入《全唐诗》。 句段解释暮色降临山色苍茫觉得路途远,天气寒冷茅草屋显得更加贫困。柴门外忽然传来了狗叫的声音,夜晚,风刮雪下的我只好投宿。 前两句,写诗人投宿山村时的所见所感。首句“日暮苍山远”,“日暮”点明时间,正是傍晚。“苍山远”,是诗人风雪途中所见。青山遥远迷蒙,暗示跋涉的艰 辛,急于投宿的心情。次句“天寒白屋贫”点明投宿的地点。“白屋”,主人家简陋的茅舍,在寒冬中更显得贫穷。“寒”“白”“贫”三字互相映衬,渲染贫寒、 清白的气氛,也反映了诗人独特的感受。 后两句,写诗人投宿主人家以后的情景。“柴门闻犬吠”,诗人进入茅屋已安顿就寝,忽从卧榻上听到吠声不止。“风雪夜归人”,诗人猜想大概是芙蓉山主人披风戴雪归来了吧。这两句从耳闻的角度落墨,给人展示一个犬吠人归的场面。

远 近静动诗歌写出了风雪之夜天气的严寒,旅人的孤独,以及茅屋的清贫。滁州西涧独怜幽草涧边生,

上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,

野渡无人舟自横。 我独爱生长在涧边的幽草,

涧上有黄鹂在深林中啼叫。

春潮伴着夜雨急急地涌来,

渡口无人船只随波浪横漂。 句段解释 作者简介韦应物(737—792),中国唐代诗人。长安(今陕西西安)人。15岁起以三卫郎为玄宗近侍,出入宫闱,扈从游幸。安史之乱起,玄宗奔蜀,流落失职,始立志读书。代宗广德至德宗贞元间,先后为洛阳丞、京兆府功曹参军、鄂县令、比部员外郎、滁州和江州刺史、左司郎中、苏州刺史。公元791年(贞元七年)退职。世称韦江州、韦左司或韦苏州。

韦应物是山水田园诗派著名诗人,后人每以“王孟韦柳”并称。其诗以写田园风物著名,诗风恬淡高远,以善于写景和描写隐逸生活著称,涉及时政和民生疾苦之作,亦颇有佳篇。作其品今传有10卷本《韦江州集》、两卷本《韦苏州诗集》、10卷本《韦苏州集》。散文仅此一篇。 [评析]:

这是写景诗的名篇,描写春游滁州西涧赏景和晚潮带雨的野渡所见。首二句写春景、爱幽草而轻黄鹂,以喻乐守节。而疾高贵;后两句写带鱼春潮之急,和水急舟横的景象,蕴含一种不在其位,不得其用的无可奈和之忧伤。全诗表露了恬静的胸怀和忧伤之情怀。 关于韦应物

?? 他的诗歌较真实地反映了现实生活,具有较浓厚的生活气息。风格潇洒自然,淳厚朴实,清远简净中时见秾丽,淘洗锤炼而又生机活泼,在有唐一代诗人中,卓然自成名家。白居易说他的五言诗“高雅闲淡,自成一家之体。”苏东坡有一首诗甚至说:“乐天(白居易)长短三千首,却逊韦郎五字诗。”因此,韦应物在文学史上具有相当的地位。

江雪千山鸟飞绝,

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪 。句段解释 作者简介四周的山上没有了飞鸟的踪影,

小路上连一丝人的踪迹也没有,

只有在江上的一只小船里有个披着蓑衣、戴着斗笠的老翁,

在寒冷的江上独自垂钓。 柳宗元(773年—819年),字子厚,世称“柳河东”,因官终柳州刺史,又称“柳柳州”。汉族,祖籍河东(今山西省.永济市)。 唐代文学家、哲学家、散文家和思想家,与韩愈共同倡导唐代古文运动,并称为“韩柳”。与刘禹锡并称“刘柳”。与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”。与唐代的韩愈、宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石和曾巩, 并称为 “唐宋八大家” 。唐代宗大历八年(773年)出生于京都长安(今陕西省西安市) 题李凝幽居闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。 句段解释 作者简介?贾岛(779~843),唐代诗人。字阆(làng)仙。范阳(今北京房山)人。早年出家为僧,号无本。元和五年(810)冬,至长安,见张籍。次年春,至洛阳,始谒韩愈,以诗深得赏识。后还俗,屡举进士不第。文宗时,因诽谤,贬长江(今四川蓬溪)主簿。曾作《病蝉》诗“以刺公卿”(《唐诗纪事》)。开成五年(840),迁普州司仓参军。武宗会昌三年(843),在普州去世。贾岛诗在晚唐形成流派,影响颇大。唐代张为《诗人主客图》列为“清奇雅正”升堂七人之一。清代李怀民《中晚唐诗人主客图》则称之为“清奇僻苦主”,并列其“入室”、“及门”弟子多人。晚唐李洞、五代孙晟等人十分尊崇贾岛,甚至对他的画像及诗集焚香礼拜,事之如神(《唐才子传》、《郡斋读书志》)。贾岛著有《长江集》10卷,通行有《四部丛刊》影印明翻宋本。李嘉言《长江集新校》,用《全唐诗》所收贾诗为底本,参校别本及有关总集、选集,附录所撰《贾岛年谱》、《贾岛交友考》以及所辑贾岛诗评等,较为完备。 悠闲地住在这里,很少有邻居往来,只有一条杂草遮掩的小路通向荒芜的小园。鸟儿歇宿在池边的树上,归来的僧人正在月下敲响山门。走过小桥呈现出原野迷人的景色,云脚正在飘动,好像山石在移动。我暂时要离开这里,但不久还要回来,要按照约定的日期与朋友一起隐居,决不食言。 此诗紧扣“__”字,首联写李凝所居之地的____,颔联写所居之地的____,颈联写所居之地环境的____,尾联抒发诗人对隐居生活的向往之____,层层铺垫,将诗人归隐志向表达得水到渠成。鉴赏要点 幽幽僻幽寂幽美幽情鉴赏诗歌:关于这一联中的“推敲”二字,有一个几乎家喻户晓的故事。据《唐诗纪事》卷四十记载,贾岛在长安等待应举,某日,骑驴上街,忽得此二句诗,初拟用“推”字,又思改为“敲”字,在驴背上引手作推敲之势,恍惚间冲犯了当时任京兆尹的诗人韩愈的仪仗队,当即被捉问。贾岛具实回答。韩愈立马思之良久,对贾岛说:“作‘敲’字佳矣。”二人遂结为诗友。由此可见贾岛作诗锻字炼句的刻苦严谨,一丝不苟。这段故事,后来成为文学创作中讲究斟酌字句的佳话。 “鸟宿池边树,僧敲月下门”为千古名句,这两句诗好在哪呢?此诗巧妙地抓住了一个富于诗情画意的瞬间。请看,月色皎洁,池水潋滟,池边浓绿的树林里闪动着斑驳月光,鸟儿在树上栖宿。在这万籁寂寂的荒园里,一个僧人在轻轻敲门,其声笃笃,俨然一幅有声有色的图画!“鸟宿”在高处,是静景,“僧敲”在低处,有动态,有音响一高一低,一静一动,相互配合得多么和谐。而且,我们还可以想象,这敲门的“笃笃”之声定会惊动宿鸟,或引起它们零乱不安的啼鸣, 惊而飞出,察看动静后复又返巢栖宿。十个字意象密集,境界幽绝。响中寓静赏 析 首联“闲居少邻并,草径入荒园”,诗人用很经济的手法,描写了这一幽居的周围环境:一条杂草遮掩的小路通向荒芜不治的小园;近旁,亦无人家居住。淡淡两笔,十分概括地写了一个“幽”字,暗示出李凝的隐士身分。赏 析 颈联“过桥分野色,移石动云根”,是写回归路上所见。过桥是色彩斑斓的原野;晚风轻拂,云脚飘移,仿佛山石在移动。“石”是不会“移”的,诗人用反说,别具神韵。这一切,又都笼罩着一层洁白如银的月色,更显出环境的自然恬淡,幽美迷人。赏 析 最后两句是说,我暂时离去,不久当重来,不负共同归隐的约期。前三联都是叙事与写景,最后一联点出诗人心中幽情,托出诗的主旨。正是这种幽雅的处所,悠闲自得的情趣,引起作者对隐逸生活的向往。 诗中的草径、荒园、宿鸟、池树、野色、云根,无一不是寻常所见景物;闲居、敲门、过桥、暂去等等,无一不是寻常的行事。然而诗人偏于寻常处道出了人所未道之境界,语言质朴,冥契自然,而又韵味醇厚。思考填空 题中“题李凝幽居”中的“题”字的意思是__,“幽居”的意思是_________。“少邻并” 是____的意思,“幽期”指归隐的约定,“不负言”表示__________。写僻静的居处邻舍稀少不违背诺言西江月 遣兴醉里且贪欢笑,是愁那得工夫。近来始觉古人书,用着全无是处。

昨夜松边醉倒,问松:“我醉何如”只疑松动要来扶,以手推松,曰:“去”

句段解释1140-1207)南宋词人。原字坦夫,改字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,中原已为金兵所占。二十一岁参加抗金义军,不久归南宋。历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。一生力主抗金。曾上《美芹十论》与《九议》,条陈战守之策,显示其卓越军事才能与爱国热忱。但提出的抗金建议,均未被采纳,并遭到打击,曾长期落职闲居于江西上饶、铅山一带。韩侂胄当政时一度起用,不久病卒。

其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔又善化用前人典故入词,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。在苏轼的基础上,大大开拓了词的思想意境,提高了词的文学地位,后人遂以“苏辛”并称。有《稼轩长短句》。今人辑有《辛稼轩诗文钞存》。 作者简介喝醉了酒后恣意欢笑,我哪里有那闲工夫发愁呢。 最近才明白古书上的话,的的确确是没有半点可信的! 昨儿晚上我在松边喝醉了,醉眼迷蒙,把松树看成了人,就问他:“我醉得怎么样啊?” 恍惚中看见松树活动起来,疑是要来扶我,于是我用手不耐烦的推推松树说:“走开走开!”。 辛弃疾-基本资料

?

姓名: 辛弃疾 生卒:1140-1207 描述:字___,号______。历城(今山东济南市)人,_____(朝代)著名____。是继苏轼之后又一位伟大的“____派”词人,与苏轼齐名,并号称“___”,史上与李清照并称“济南二安”。 著有《______》。辛弃疾:幼安稼轩南宋爱国词人苏辛豪放稼轩长短句《清平乐》: 茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼,最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

《西江月·遣兴》: 醉里且贪欢笑,要愁那得功夫。近来始觉古人书,信着全无是处。昨夜松边醉倒,问松“我醉何如”。只疑松动要来扶,以手推松曰“去”。

但这类词作,并不意味着辛弃疾悲愤的心境随着年岁的增长与生活的闲适而谈化。这只是一时的忘情,也是悲愤的另一种表现形式,正是因为他经历了许多世事沧桑,积蓄了太多太深的苦闷,深知人生的无奈,才“欲说还休”。他只能在恬静的田园乡村中为自己的感情寻找寄寓,抚慰饱受创伤的心灵,这是一个英雄人物在一个平庸苟且的社会中的不得已的选择。理解这一点,才能明白辛弃疾写这一类词时真正的心态。 这首词上片前两句写饮酒,后两句写读书。 借酒浇愁

书无是处愁苦

不堪上片分析这首词下片更具体写醉酒的神态。“松边醉倒”,这不是微醺,而是大醉。他醉眼迷蒙,把松树看成了人,问他:“我醉得怎样?”他恍惚还觉得松树活动起来,要来扶他,他推手拒绝了。这四句不仅写出惟妙惟肖的醉态,也写出了作者倔强的性格。仅仅二十五个字,构成了剧本的片段:这里有对话,有动作,有神情,又有性格的刻划。小令词写出这样丰富的内容,是从来少见的。 下片分析借酒浇愁

书无是处愁苦

不堪问松

推松孤寂

刚毅 辛弃疾的这首小词,粗看,正如标题所示,是一时即兴之作。但如果再往里仔细一看,那么会发现作者是在借诙谐幽默之笔达发泄内心的不平。如再深入研究,我们还可洞察到作者是由于社会现实的黑暗而忧心忡忡,满腹牢骚和委屈,不便明说而又不能不说,所以,只好借用这种方式,来畅快淋漓地渲泄他的真情实感。

同课章节目录

- 第一单元 科学之光

- 1 人民科学家的精神风采

- 2 梁思成的故事

- 比较•探究 克隆技术的伦理问题

- *我们这双手(节选)

- 阅读方法能力引导 新异的情趣和理趣

- 第二单元 当代视线

- 3 细菌的启示

- 4 保修

- 比较•探究 东施效颦话语词(节选)

- *剃头匠

- 语文趣谈 神奇的语调

- 第三单元 红色经典

- 5 狱中书简(节选)

- 6 绞刑架下的报告(节选)

- 比较•探究 在出狱欢迎会上的演说

- *就义诗

- *我的“自白”书

- 阅读方法能力引导 强烈的情感和平静的情感

- 第四单元 天人对话

- 7 与朱元思书

- 8 三峡

- 比较•探究

- *诗词八首

- 语文趣谈 “合身有术”的古汉语

- 第五单元 花之君子

- 9 爱莲说

- 10 芙蕖

- 比较•探究 诗词三首

- 水龙吟·次韵章质夫杨花词

- 水龙吟

- 阅读方法能力引导 先秦散文的精彩对话

- 第六单元 历史智慧

- 11 邹忌讽齐王纳谏

- 12 曹刿论战

- 比较•探究 杂说(四)

- *讽谏小议

- 语文趣谈 “经典漫谈”