河北省名校强基联盟2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省名校强基联盟2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-09 17:25:18 | ||

图片预览

文档简介

河北名校强基联盟高一期中联考

历

史

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自已的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂

黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在

答题卡上。写在本试卷上无效。

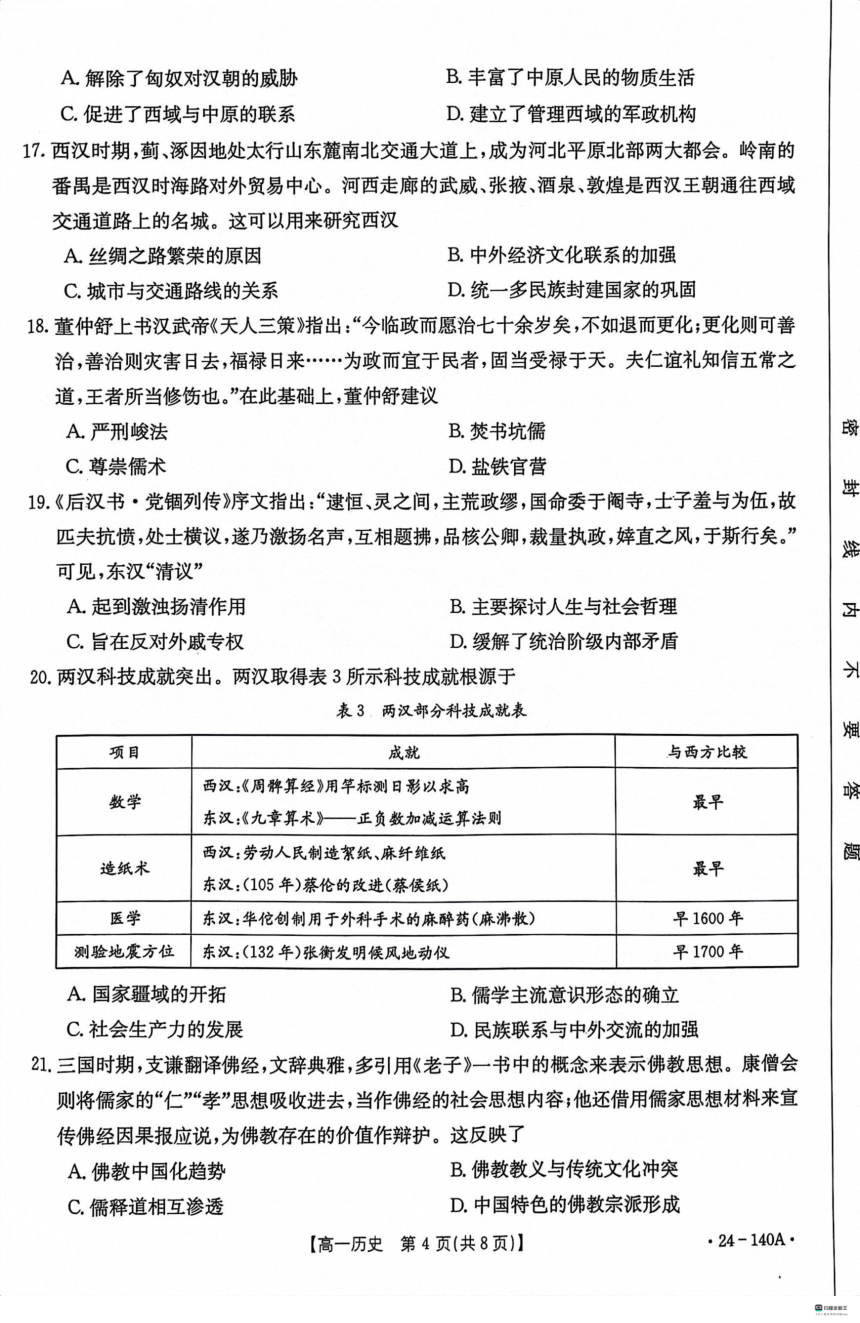

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)第一、二单元。

最

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,共35小题,每小题2分,共70分)

1.河北省张家口市蔚县三关遗址出土的器物有小口尖底瓶、葫芦瓶、敛口彩陶体、夹砂红陶瓷

等。研究表明,在三关遗址中不仅发现了小口尖底瓶与尖腹底斝共存,还发现有仰韶文化庙

底沟类型玫瑰花图案彩陶与红山文化龙鳞纹彩陶共存。这说明三关遗址

A.属于旧石器时代文化遗存

B.出现了社会不平等现象

C.已具备了国家的初始形态

D.融合了不同区域的文化

2.关于夏朝建立后的王位传承,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年的接班

人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》则写道:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于

益,其实令启自取之。”据此能够认定的史实是

杯

A益将王位让于启

B.启用武力夺取王位

C.禹将王位传给启

D.启最终继承了王位

3.“王”字的甲骨文有青、直、王等多种写法。孔子日:“一贯三为王。凡王之属皆从王。”《说文

解字》解释为:“王,天下所归往也。”徐中舒解释为:“象刃部下向之斧形,以主刑杀之斧钺象征

王者之权威。”这反映了夏、商和西周

A.盛行君权神授的观念

B.普遍实行嫡长子继承制

C,王是国家最高统治者

D.建立了高度集中的王权

4.《左传·昭公二十八年》载:“昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十

人,皆举亲也。”《荀子·儒效》载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”两则史

料可以用来研究西周

A.分封对象的主体

B.诸侯国的政治权力

C.分封的主要区域

D.分封制的历史作用

【高一历史第1页(共8页)】

.24-140A·

恩

5.春秋末期,晋国赵简子在出征前的誓师中有“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡”的内容。战国

时,韩、赵、魏、燕、楚等国均设置郡,且所置郡多在国境边区。以后以边郡地域大,遂分置数

县;内地事多,遂在数县之上,置郡以统之。对郡、县的解读正确的是

A.春秋时期县制已经普遍确立

B.春秋时期郡比县的生产力更先进

C.战国时期郡制仅在北方盛行

D.战国时期逐渐形成以郡统县之制

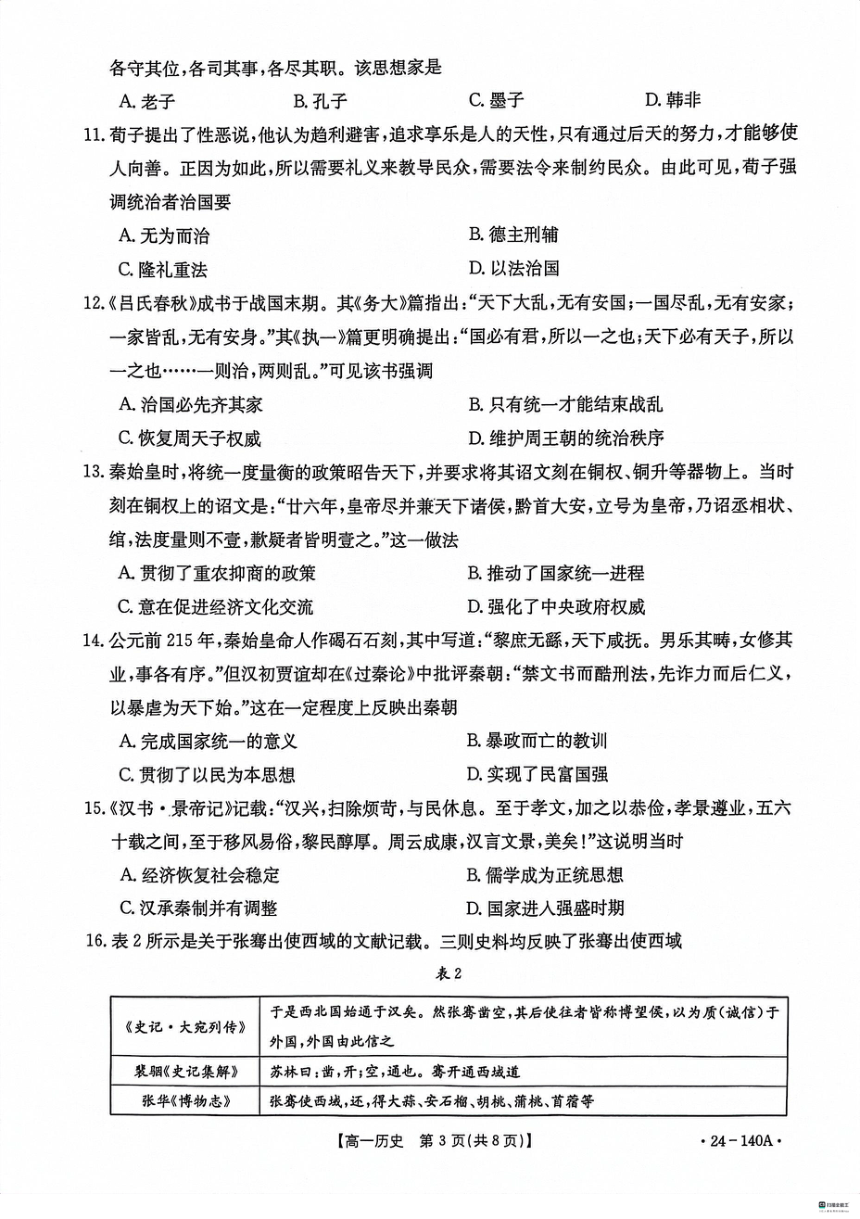

6.中国古代有兴修水利的传统。对表1所示水利工程的修筑及其地位描述正确的是

表1古代著名的水利工程

选项

时间与政权

工程

地位

A

春秋时期吴国

邪沟

连接长江和钱塘江两大水系

名

战国时期秦国

灵渠

连接长江和珠江两大水系

秦朝

都江堰

使成都平原成为“天府之国”

D

隋朝

大运河

首次南北贯通,沟通五大水系

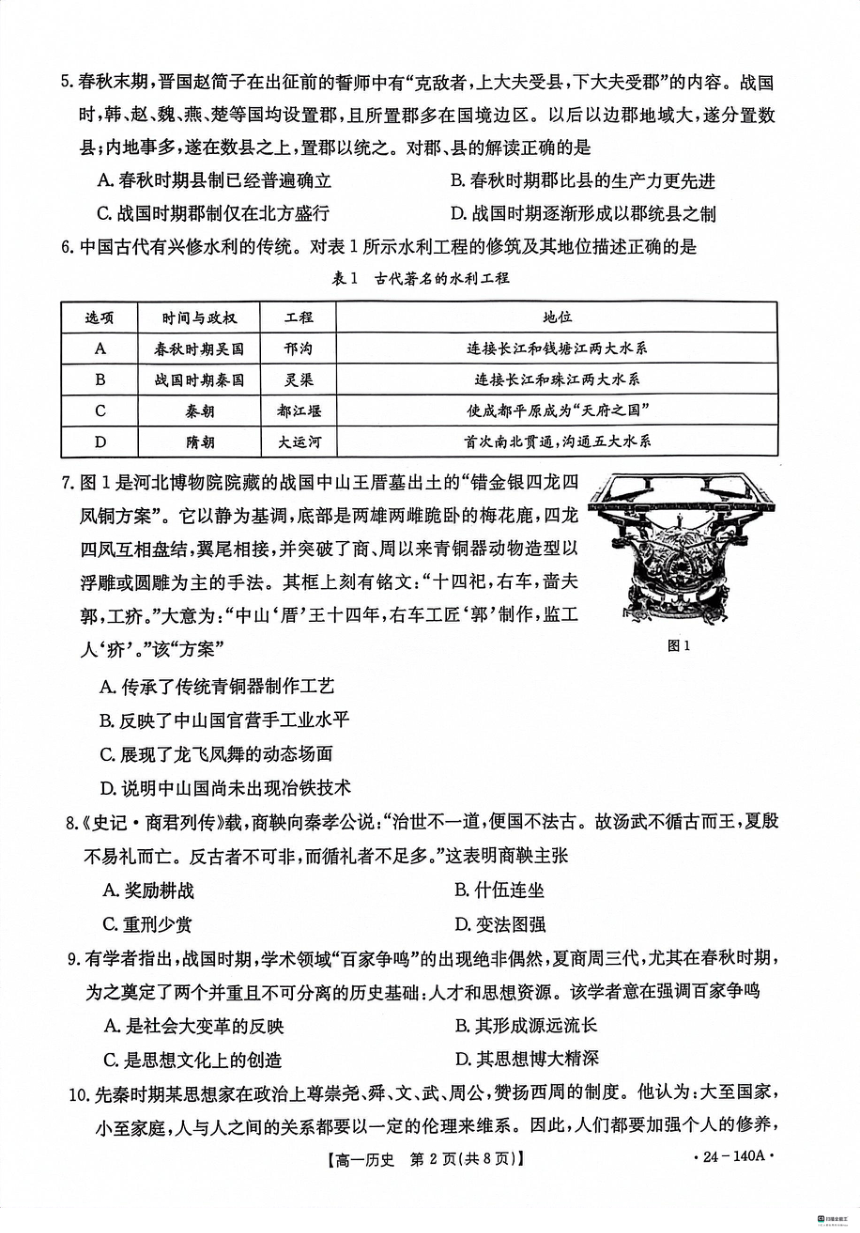

7.图1是河北博物院院藏的战国中山王厝墓出土的“错金银四龙四

凤铜方案”。它以静为基调,底部是两雄两雌跪卧的梅花鹿,四龙

四凤互相盘结,翼尾相接,并突破了商、周以来青铜器动物造型以

浮雕或圆雕为主的手法。其框上刻有铭文:“十四祀,右车,啬夫

郭,工疥。”大意为:“中山‘厝’王十四年,右车工匠‘郭制作,监工

人‘疥’。”该“方案”

图

A.传承了传统青铜器制作工艺

B.反映了中山国官营手工业水平

C.展现了龙飞凤舞的动态场面

D.说明中山国尚未出现治铁技术

8.《史记·商君列传》载,商鞅向秦孝公说:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷

不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”这表明商鞅主张

A.奖励耕战

B.什伍连坐

C.重刑少赏

D.变法图强

9.有学者指出,战国时期,学术领域“百家争鸣”的出现绝非偶然,夏商周三代,尤其在春秋时期,

为之奠定了两个并重且不可分离的历史基础:人才和思想资源。该学者意在强调百家争鸣

A是社会大变革的反映

B.其形成源远流长

C.是思想文化上的创造

D.其思想博大精深

10.先秦时期某思想家在政治上尊崇尧、舜、文、武、周公,赞扬西周的制度。他认为:大至国家,

小至家庭,人与人之间的关系都要以一定的伦理来维系。因此,人们都要加强个人的修养,

【高一历史第2页(共8页)】

.24-140A·

巴群任

历

史

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自已的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂

黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在

答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)第一、二单元。

最

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,共35小题,每小题2分,共70分)

1.河北省张家口市蔚县三关遗址出土的器物有小口尖底瓶、葫芦瓶、敛口彩陶体、夹砂红陶瓷

等。研究表明,在三关遗址中不仅发现了小口尖底瓶与尖腹底斝共存,还发现有仰韶文化庙

底沟类型玫瑰花图案彩陶与红山文化龙鳞纹彩陶共存。这说明三关遗址

A.属于旧石器时代文化遗存

B.出现了社会不平等现象

C.已具备了国家的初始形态

D.融合了不同区域的文化

2.关于夏朝建立后的王位传承,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年的接班

人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》则写道:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于

益,其实令启自取之。”据此能够认定的史实是

杯

A益将王位让于启

B.启用武力夺取王位

C.禹将王位传给启

D.启最终继承了王位

3.“王”字的甲骨文有青、直、王等多种写法。孔子日:“一贯三为王。凡王之属皆从王。”《说文

解字》解释为:“王,天下所归往也。”徐中舒解释为:“象刃部下向之斧形,以主刑杀之斧钺象征

王者之权威。”这反映了夏、商和西周

A.盛行君权神授的观念

B.普遍实行嫡长子继承制

C,王是国家最高统治者

D.建立了高度集中的王权

4.《左传·昭公二十八年》载:“昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十

人,皆举亲也。”《荀子·儒效》载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”两则史

料可以用来研究西周

A.分封对象的主体

B.诸侯国的政治权力

C.分封的主要区域

D.分封制的历史作用

【高一历史第1页(共8页)】

.24-140A·

恩

5.春秋末期,晋国赵简子在出征前的誓师中有“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡”的内容。战国

时,韩、赵、魏、燕、楚等国均设置郡,且所置郡多在国境边区。以后以边郡地域大,遂分置数

县;内地事多,遂在数县之上,置郡以统之。对郡、县的解读正确的是

A.春秋时期县制已经普遍确立

B.春秋时期郡比县的生产力更先进

C.战国时期郡制仅在北方盛行

D.战国时期逐渐形成以郡统县之制

6.中国古代有兴修水利的传统。对表1所示水利工程的修筑及其地位描述正确的是

表1古代著名的水利工程

选项

时间与政权

工程

地位

A

春秋时期吴国

邪沟

连接长江和钱塘江两大水系

名

战国时期秦国

灵渠

连接长江和珠江两大水系

秦朝

都江堰

使成都平原成为“天府之国”

D

隋朝

大运河

首次南北贯通,沟通五大水系

7.图1是河北博物院院藏的战国中山王厝墓出土的“错金银四龙四

凤铜方案”。它以静为基调,底部是两雄两雌跪卧的梅花鹿,四龙

四凤互相盘结,翼尾相接,并突破了商、周以来青铜器动物造型以

浮雕或圆雕为主的手法。其框上刻有铭文:“十四祀,右车,啬夫

郭,工疥。”大意为:“中山‘厝’王十四年,右车工匠‘郭制作,监工

人‘疥’。”该“方案”

图

A.传承了传统青铜器制作工艺

B.反映了中山国官营手工业水平

C.展现了龙飞凤舞的动态场面

D.说明中山国尚未出现治铁技术

8.《史记·商君列传》载,商鞅向秦孝公说:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷

不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”这表明商鞅主张

A.奖励耕战

B.什伍连坐

C.重刑少赏

D.变法图强

9.有学者指出,战国时期,学术领域“百家争鸣”的出现绝非偶然,夏商周三代,尤其在春秋时期,

为之奠定了两个并重且不可分离的历史基础:人才和思想资源。该学者意在强调百家争鸣

A是社会大变革的反映

B.其形成源远流长

C.是思想文化上的创造

D.其思想博大精深

10.先秦时期某思想家在政治上尊崇尧、舜、文、武、周公,赞扬西周的制度。他认为:大至国家,

小至家庭,人与人之间的关系都要以一定的伦理来维系。因此,人们都要加强个人的修养,

【高一历史第2页(共8页)】

.24-140A·

巴群任

同课章节目录