2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期中复习训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期中复习训练(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 811.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-09 20:51:52 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期中复习训练含答案

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、据统计我国每年有上千家庭发生火灾,酿成悲剧,如果掌握一些灭火措施和安全知识,可以减少悲剧的发生。下列说法你认为正确的是( )

A.电视机等电器着火用水扑灭

B.夜晚打开厨房中的电灯检查液化气罐是否漏气

C.油锅着火可用锅盖盖灭

D.高层住宅发生火灾,可使用楼内电梯逃生

2、下列气体混合物,遇明火可能会发生爆炸的是( )

A.H2、CO2 B.CO、O2 C.H2、CO D.CO、N2

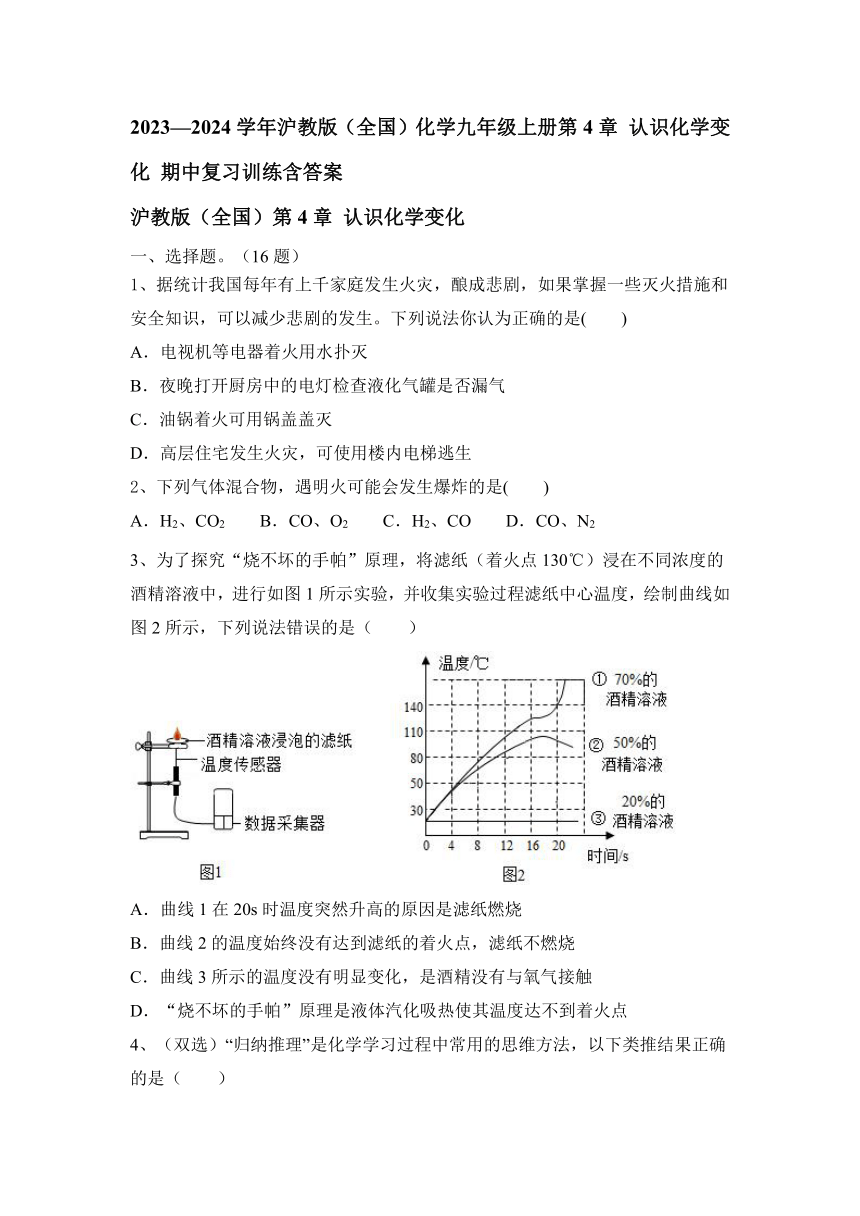

3、为了探究“烧不坏的手帕”原理,将滤纸(着火点130℃)浸在不同浓度的酒精溶液中,进行如图1所示实验,并收集实验过程滤纸中心温度,绘制曲线如图2所示,下列说法错误的是( )

A.曲线1在20s时温度突然升高的原因是滤纸燃烧

B.曲线2的温度始终没有达到滤纸的着火点,滤纸不燃烧

C.曲线3所示的温度没有明显变化,是酒精没有与氧气接触

D.“烧不坏的手帕”原理是液体汽化吸热使其温度达不到着火点

4、(双选)“归纳推理”是化学学习过程中常用的思维方法,以下类推结果正确的是( )

A.分子不带电,不带电的粒子一定是分子

B.单质是由同种元素组成,则由同种元素组成的物质都是单质

C.某物质在氧气中燃烧生成CO2和H2O,则该物质中一定含有碳、氢元素

D.点燃氢气、一氧化碳前需要检验纯度,所以点燃可燃性气体前要检验纯度

5、下图形象地表示某反应前后反应物与生成物分子及其数目的变化,其中“”、“”、“”分别表示A、B、C三种不同的分子,该反应的 化学方程式中A、B、C前的化学计量数之比为( )

A、4∶1∶3 B、3∶1∶2 C、4∶1∶2 D、3∶1∶3

6、关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A. 气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气

B. 观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧

C. 热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D. 由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

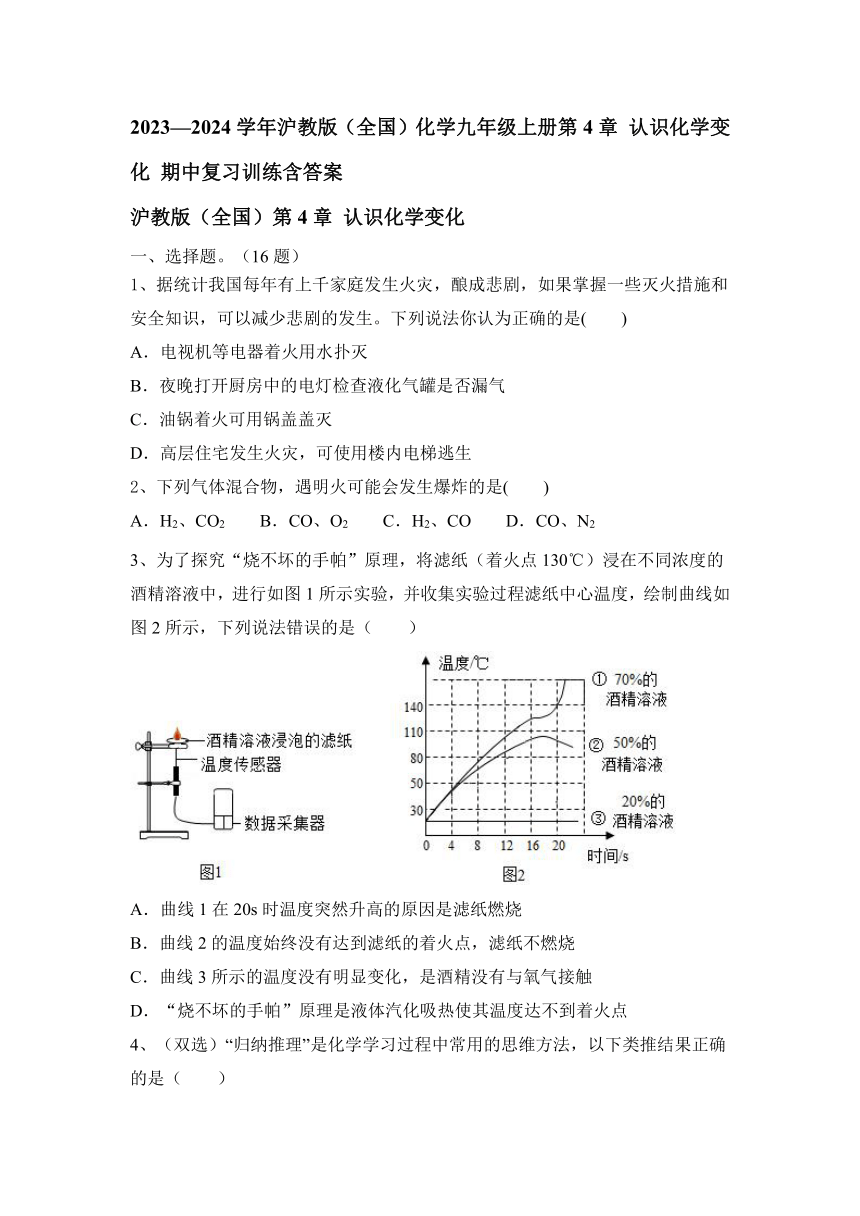

7、如图所示是某个化学反应前后各种物质的微观模拟图,图中“ ”“ ”表示不同元素的原子。根据图示判断,描述错误的是( )

A.该反应属于化合反应 B.该反应属于分解反应

C.反应过程中原子不可分 D.反应过程中分子可分

8、中学生应有一定的安全常识,发现火险或遇火灾时,下列做法不正确的( )

A.液化气泄漏时,立即关闭阀门

B.室内起火时,立即打开所有门窗通风

C.炒菜油锅内着火,立即盖上锅盖灭火

D.被困时,用湿毛巾捂住口鼻低下身体逃生

9、(双选)C2H5OH(乙醇)是一种燃料,在氧气中完全燃烧,生成H2O和CO2,但若不完全燃烧,会产生有毒的CO,若乙醇不完全燃烧得到燃烧产物CO、CO2、H2O的总质量为25.2g,其中H2O为10.8g,下列实验分析错误的是( )

A.不完全燃烧就不遵守质量守恒定律

B.消耗的乙醇质量是9.2g

C.依据上述数据无法计算CO和CO2的质量比

D.燃烧中消耗的O2的质量为16g

10、有一化学方程式aC2H2+bO2=mCO2+nH2O,据此判断下列关系式正确的是( )

A.2a=m B.a=2m C.b=m D.a+b=m+n

11、对山林发生的重大火灾,下列方法适合的是( )

A. 砍掉或清理掉大火前面的干枯树枝、树叶等可燃物

B. 组织人力从山下运水到山上灭火

C. 用棉被等盖在大火上以隔绝空气

D. 打119火警电话,等待用水灭火

12、逻辑推理是一种重要的化学思维方法,以下推理合理的是( )

A.因为离子是带电的原子或原子团,所以带电的粒子一定就是离子

B.因为蜡烛燃烧生成CO2和H2O,所以蜡烛组成里一定含有C和H

C.因为单质中只含一种元素,所以只含一种元素的物质一定是单质

D.因为金属和酸反应能生成气体,所以和酸反应生成气体的物质一定是金属

13、给患者注射时,医院常用75%的酒精为患者注射部位消毒。存放酒精的仓库应贴的安全标志是( )

A.B. C.D.

14、(双选)金属钠能在纯净的CO2气体中燃烧,瓶内壁有黑色固体,瓶底有白色固体.下列结论肯定错误的是( )

A.黑色固体是碳,白色固体是Na2CO3

B.黑色固体是碳,白色固体是Na2O

C.黑色固体是CuO,白色固体是NaOH

D.CO2气体不能扑灭任何火灾

15、化学方程式:S+O2SO2的下列读法中,正确的是( )

A.硫元素和氧元素反应生成二氧化硫

B.硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫

C.硫加氧气点燃等于二氧化硫

D.硫原子加上氧分子点燃生成二氧化硫分子

16、下列因素与可燃物燃烧的剧烈程度无关的是( )

A. 可燃物本身是不是易燃 B. 大气层中二氧化碳的含量

C. 周围氧气的浓度 D. 可燃物与空气的接触面积

二、填空题。

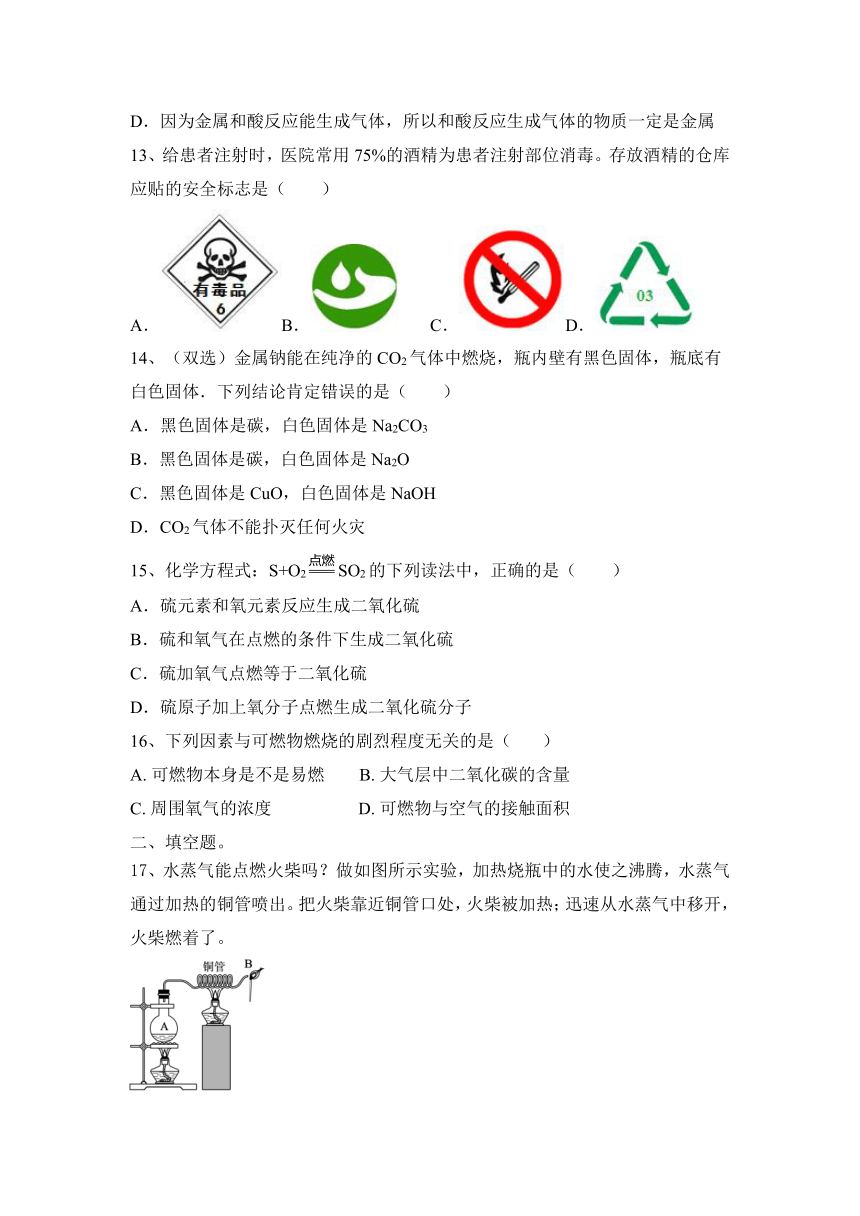

17、水蒸气能点燃火柴吗?做如图所示实验,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气通过加热的铜管喷出。把火柴靠近铜管口处,火柴被加热;迅速从水蒸气中移开,火柴燃着了。

(1)A处气压大于标准大气压,则烧瓶内沸水的温度应________(填“高于”或“低于”)100℃。

(2)B处水蒸气对点燃火柴所起的作用是____________________________。

(3)火柴为什么移离水蒸气才能燃烧?______________________________。

18、下列各项在化学反应前后,一定不变的是__________,一定改变的是______ ,可能改变的是_________

①原子种类、②原子个数、③分子种类、④分子个数、⑤元素种类、⑥元素质量、⑦物质种类、⑧物质总质量

19、如图所示是某化学反应的微观模拟图,根据图示回答下列问题。

(1)根据质量守恒定律将C图中相关粒子的图形补充完整________。

(2)A到C的过程中发生改变的粒子是________(填符号)。

(3)该变化过程中的最小粒子是________(填符号)。

20、燃烧与生活关系密切,请回答关于燃烧的问题.

(1)俗话说“水火不容”,但如图的一个实验中却出现“水火相容”的现象,该实验的序号为②。说明可燃物只要满足什么条件即可燃烧。

。

(2)通过此实验得出白磷着火点的温度范围是 。

三、实验题。

21、请你用“化学视角”探寻宏观和微观世界。

(1)实验探究是化学学科重要的学习内容和学习方式。

①已知石蜡的着火点约为 190℃,蜡烛的火焰由气 态石蜡燃烧形成,如图所示。在温度计示数为 280℃以上时,快速推动活塞,会观察到蜡烛立即熄灭,蜡烛熄灭的主要原因是_________(填序号)。

A移走可燃物 B隔绝氧气 C降低温度至着火点以下

②某同学尝试用烧杯罩住两支点燃的、高矮不同的蜡烛,结果 出现了如图所示实验的现象,由此可推知穿过火灾险区时应该_____________(填“高”或“低”)势行进。

(2)A、B、C是氢分子和氧分子运动的微观示意图。通过比较B和C可以得 出“ _________”的结论。再仔细分析如图,发现影响 分子运动速率的因素除温度外,还有___________。

22、在“质量守恒定律”的课堂教学中,老师引导同学们进行“化学反应中,反应物与生成物的质量关系”的实验探究。A、B、C三个实验分别由甲、乙、丙三个组的同学来完成,他们都进行了规范的操作、准确的称量和细致的观察。

(1)A实验;白磷刚引燃,立即将锥形瓶放在天平上称量,天平不平衡,结论是:①质量不守恒。等锥形瓶冷却后,重新放在天平上称量,天平平衡,结论是:②质量守恒。你认为结论正确的是 ② (填“①”或“②”),导致另一种结论错误的原因是 。

(2)B实验:乙组同学反应前调节天平平衡,然后将稀盐酸倒入烧杯中与碳酸钠充分反应后,再称量,观察到反应后天平不平衡,天平指针向 (填“左”或“右”)偏转。同学们得到的结论是“实验B说明质量不守恒”,老师引导同学们分析了原因。你认为B实验天平不平衡的原因是 。若要得到正确结论,该实验应该在 装置中进行。

(3)由质量守恒定律可知,化学反应前后,一定不变的是 (填序号)。

①原子种类 ②原子数目 ③物质种类 ④原子质量 ⑤分子数目

23、某化学兴趣小组对燃烧进行下列实验。请回答:

(1)按图1探究燃烧的条件,仪器a的名称为 ;对比实验现象①②可知,燃烧需要的条件为 ,要使铜片上的红磷燃烧可采取的措施是 ;白磷燃烧的化学方程式为 ;

(2)按图2装置模拟建筑火灾现场。在封盖容器底部放置2根高低不同的蜡烛,在烛芯附近放置O2传感器(见a1、a2)和CO2传感器(见b1、b2)点燃蜡烛后迅速封盖,采集相关数据,实验结果如图3、图4所示。

①实验中可观察到先熄灭的是 (选填“高”或“低”)蜡烛。

②根据图4分析可知:温度较高时,高处的浓度较大,其主要原因是:

。

四、计算题。

24、四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量如表所示,根据图表回答问题:

物质 A B C D

反应前的质量 51 9 3 17

反应后的质量 23 3 x 51

(1)x= 。

(2)参加反应的A和B的质量比是 。

(3)如A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,则该反应的化学方程式可表示为 (用A、B、D表示)。

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期中复习训练含答案

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、据统计我国每年有上千家庭发生火灾,酿成悲剧,如果掌握一些灭火措施和安全知识,可以减少悲剧的发生。下列说法你认为正确的是( )

A.电视机等电器着火用水扑灭

B.夜晚打开厨房中的电灯检查液化气罐是否漏气

C.油锅着火可用锅盖盖灭

D.高层住宅发生火灾,可使用楼内电梯逃生

【答案】C

2、下列气体混合物,遇明火可能会发生爆炸的是( )

A.H2、CO2 B.CO、O2 C.H2、CO D.CO、N2

【答案】B

3、为了探究“烧不坏的手帕”原理,将滤纸(着火点130℃)浸在不同浓度的酒精溶液中,进行如图1所示实验,并收集实验过程滤纸中心温度,绘制曲线如图2所示,下列说法错误的是( )

A.曲线1在20s时温度突然升高的原因是滤纸燃烧

B.曲线2的温度始终没有达到滤纸的着火点,滤纸不燃烧

C.曲线3所示的温度没有明显变化,是酒精没有与氧气接触

D.“烧不坏的手帕”原理是液体汽化吸热使其温度达不到着火点

【答案】C

4、(双选)“归纳推理”是化学学习过程中常用的思维方法,以下类推结果正确的是( )

A.分子不带电,不带电的粒子一定是分子

B.单质是由同种元素组成,则由同种元素组成的物质都是单质

C.某物质在氧气中燃烧生成CO2和H2O,则该物质中一定含有碳、氢元素

D.点燃氢气、一氧化碳前需要检验纯度,所以点燃可燃性气体前要检验纯度

【答案】CD

5、下图形象地表示某反应前后反应物与生成物分子及其数目的变化,其中“”、“”、“”分别表示A、B、C三种不同的分子,该反应的 化学方程式中A、B、C前的化学计量数之比为( )

A、4∶1∶3 B、3∶1∶2 C、4∶1∶2 D、3∶1∶3

【答案】B

6、关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A. 气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气

B. 观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧

C. 热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D. 由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

【答案】B

7、如图所示是某个化学反应前后各种物质的微观模拟图,图中“ ”“ ”表示不同元素的原子。根据图示判断,描述错误的是( )

A.该反应属于化合反应 B.该反应属于分解反应

C.反应过程中原子不可分 D.反应过程中分子可分

【答案】B

8、中学生应有一定的安全常识,发现火险或遇火灾时,下列做法不正确的( )

A.液化气泄漏时,立即关闭阀门

B.室内起火时,立即打开所有门窗通风

C.炒菜油锅内着火,立即盖上锅盖灭火

D.被困时,用湿毛巾捂住口鼻低下身体逃生

【答案】B

9、(双选)C2H5OH(乙醇)是一种燃料,在氧气中完全燃烧,生成H2O和CO2,但若不完全燃烧,会产生有毒的CO,若乙醇不完全燃烧得到燃烧产物CO、CO2、H2O的总质量为25.2g,其中H2O为10.8g,下列实验分析错误的是( )

A.不完全燃烧就不遵守质量守恒定律

B.消耗的乙醇质量是9.2g

C.依据上述数据无法计算CO和CO2的质量比

D.燃烧中消耗的O2的质量为16g

【答案】AC

10、有一化学方程式aC2H2+bO2=mCO2+nH2O,据此判断下列关系式正确的是( )

A.2a=m B.a=2m C.b=m D.a+b=m+n

【答案】A

11、对山林发生的重大火灾,下列方法适合的是( )

A. 砍掉或清理掉大火前面的干枯树枝、树叶等可燃物

B. 组织人力从山下运水到山上灭火

C. 用棉被等盖在大火上以隔绝空气

D. 打119火警电话,等待用水灭火

【答案】A

12、逻辑推理是一种重要的化学思维方法,以下推理合理的是( )

A.因为离子是带电的原子或原子团,所以带电的粒子一定就是离子

B.因为蜡烛燃烧生成CO2和H2O,所以蜡烛组成里一定含有C和H

C.因为单质中只含一种元素,所以只含一种元素的物质一定是单质

D.因为金属和酸反应能生成气体,所以和酸反应生成气体的物质一定是金属

【答案】B

13、给患者注射时,医院常用75%的酒精为患者注射部位消毒。存放酒精的仓库应贴的安全标志是( )

A.B. C.D.

【答案】C

14、(双选)金属钠能在纯净的CO2气体中燃烧,瓶内壁有黑色固体,瓶底有白色固体.下列结论肯定错误的是( )

A.黑色固体是碳,白色固体是Na2CO3

B.黑色固体是碳,白色固体是Na2O

C.黑色固体是CuO,白色固体是NaOH

D.CO2气体不能扑灭任何火灾

【答案】CD

15、化学方程式:S+O2SO2的下列读法中,正确的是( )

A.硫元素和氧元素反应生成二氧化硫

B.硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫

C.硫加氧气点燃等于二氧化硫

D.硫原子加上氧分子点燃生成二氧化硫分子

【答案】B

16、下列因素与可燃物燃烧的剧烈程度无关的是( )

A. 可燃物本身是不是易燃 B. 大气层中二氧化碳的含量

C. 周围氧气的浓度 D. 可燃物与空气的接触面积

【答案】B

二、填空题。

17、水蒸气能点燃火柴吗?做如图所示实验,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气通过加热的铜管喷出。把火柴靠近铜管口处,火柴被加热;迅速从水蒸气中移开,火柴燃着了。

(1)A处气压大于标准大气压,则烧瓶内沸水的温度应________(填“高于”或“低于”)100℃。

(2)B处水蒸气对点燃火柴所起的作用是____________________________。

(3)火柴为什么移离水蒸气才能燃烧?______________________________。

【答案】(1)高于 (2)加热使火柴温度达到着火点

(3)移离水蒸气能保证火柴与充足的氧气接触

18、下列各项在化学反应前后,一定不变的是__________,一定改变的是______ ,可能改变的是_________

①原子种类、②原子个数、③分子种类、④分子个数、⑤元素种类、⑥元素质量、⑦物质种类、⑧物质总质量

【答案】①②⑤⑥⑧;③⑦;④

19、如图所示是某化学反应的微观模拟图,根据图示回答下列问题。

(1)根据质量守恒定律将C图中相关粒子的图形补充完整________。

(2)A到C的过程中发生改变的粒子是________(填符号)。

(3)该变化过程中的最小粒子是________(填符号)。

【答案】(1)如图所示:

(2)H2、O2 (3)H、O

20、燃烧与生活关系密切,请回答关于燃烧的问题.

(1)俗话说“水火不容”,但如图的一个实验中却出现“水火相容”的现象,该实验的序号为②。说明可燃物只要满足什么条件即可燃烧。

。

(2)通过此实验得出白磷着火点的温度范围是 。

【答案】(1)与氧气接触、温度达到着火点.

(2)大于20℃,小于或等于60℃。

三、实验题。

21、请你用“化学视角”探寻宏观和微观世界。

(1)实验探究是化学学科重要的学习内容和学习方式。

①已知石蜡的着火点约为 190℃,蜡烛的火焰由气 态石蜡燃烧形成,如图所示。在温度计示数为 280℃以上时,快速推动活塞,会观察到蜡烛立即熄灭,蜡烛熄灭的主要原因是_________(填序号)。

A移走可燃物 B隔绝氧气 C降低温度至着火点以下

②某同学尝试用烧杯罩住两支点燃的、高矮不同的蜡烛,结果 出现了如图所示实验的现象,由此可推知穿过火灾险区时应该_____________(填“高”或“低”)势行进。

(2)A、B、C是氢分子和氧分子运动的微观示意图。通过比较B和C可以得 出“ _________”的结论。再仔细分析如图,发现影响 分子运动速率的因素除温度外,还有___________。

【答案】A 低 温度越高,分子运动速度越快 分子种类

22、在“质量守恒定律”的课堂教学中,老师引导同学们进行“化学反应中,反应物与生成物的质量关系”的实验探究。A、B、C三个实验分别由甲、乙、丙三个组的同学来完成,他们都进行了规范的操作、准确的称量和细致的观察。

(1)A实验;白磷刚引燃,立即将锥形瓶放在天平上称量,天平不平衡,结论是:①质量不守恒。等锥形瓶冷却后,重新放在天平上称量,天平平衡,结论是:②质量守恒。你认为结论正确的是 ② (填“①”或“②”),导致另一种结论错误的原因是 。

(2)B实验:乙组同学反应前调节天平平衡,然后将稀盐酸倒入烧杯中与碳酸钠充分反应后,再称量,观察到反应后天平不平衡,天平指针向 (填“左”或“右”)偏转。同学们得到的结论是“实验B说明质量不守恒”,老师引导同学们分析了原因。你认为B实验天平不平衡的原因是 。若要得到正确结论,该实验应该在 装置中进行。

(3)由质量守恒定律可知,化学反应前后,一定不变的是 (填序号)。

①原子种类 ②原子数目 ③物质种类 ④原子质量 ⑤分子数目

【答案】(1)②;白磷燃烧放热,气球膨胀,导致浮力增大

(2)右;反应生成的二氧化碳逸出装置;密封

(3)①②④。

23、某化学兴趣小组对燃烧进行下列实验。请回答:

(1)按图1探究燃烧的条件,仪器a的名称为 ;对比实验现象①②可知,燃烧需要的条件为 ,要使铜片上的红磷燃烧可采取的措施是 ;白磷燃烧的化学方程式为 ;

(2)按图2装置模拟建筑火灾现场。在封盖容器底部放置2根高低不同的蜡烛,在烛芯附近放置O2传感器(见a1、a2)和CO2传感器(见b1、b2)点燃蜡烛后迅速封盖,采集相关数据,实验结果如图3、图4所示。

①实验中可观察到先熄灭的是 (选填“高”或“低”)蜡烛。

②根据图4分析可知:温度较高时,高处的浓度较大,其主要原因是:

。

【答案】(1)烧杯;与氧气或空气接触;用点燃的火柴引燃;

(2)高;燃烧放热,温度升高,导致CO2分子间间隔距离变大,密度变小

四、计算题。

24、四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量如表所示,根据图表回答问题:

物质 A B C D

反应前的质量 51 9 3 17

反应后的质量 23 3 x 51

(1)x= 。

(2)参加反应的A和B的质量比是 。

(3)如A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,则该反应的化学方程式可表示为 (用A、B、D表示)。

【答案】(1)3 (2)14:3 (3)2A+B2D。

【解析】:(1)x=51+9+3+17﹣51﹣3﹣23=3。故填:3。

(2)参加反应的A和B的质量比是:(51﹣23):(9﹣3)=14:3。

故填:14:3。

(3)设A、B、D三种物质的化学计量数为x:y:z,

A、B、D三种物质反应的质量比:

(51﹣23):(9﹣3):(51﹣17)=14:3:17,

A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,根据题意有:28x:12y:34z=14:3:17,x:y:z=2:1:2,

则该反应的化学方程式可表示为:2A+B2D。

故填:2A+B2D。

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、据统计我国每年有上千家庭发生火灾,酿成悲剧,如果掌握一些灭火措施和安全知识,可以减少悲剧的发生。下列说法你认为正确的是( )

A.电视机等电器着火用水扑灭

B.夜晚打开厨房中的电灯检查液化气罐是否漏气

C.油锅着火可用锅盖盖灭

D.高层住宅发生火灾,可使用楼内电梯逃生

2、下列气体混合物,遇明火可能会发生爆炸的是( )

A.H2、CO2 B.CO、O2 C.H2、CO D.CO、N2

3、为了探究“烧不坏的手帕”原理,将滤纸(着火点130℃)浸在不同浓度的酒精溶液中,进行如图1所示实验,并收集实验过程滤纸中心温度,绘制曲线如图2所示,下列说法错误的是( )

A.曲线1在20s时温度突然升高的原因是滤纸燃烧

B.曲线2的温度始终没有达到滤纸的着火点,滤纸不燃烧

C.曲线3所示的温度没有明显变化,是酒精没有与氧气接触

D.“烧不坏的手帕”原理是液体汽化吸热使其温度达不到着火点

4、(双选)“归纳推理”是化学学习过程中常用的思维方法,以下类推结果正确的是( )

A.分子不带电,不带电的粒子一定是分子

B.单质是由同种元素组成,则由同种元素组成的物质都是单质

C.某物质在氧气中燃烧生成CO2和H2O,则该物质中一定含有碳、氢元素

D.点燃氢气、一氧化碳前需要检验纯度,所以点燃可燃性气体前要检验纯度

5、下图形象地表示某反应前后反应物与生成物分子及其数目的变化,其中“”、“”、“”分别表示A、B、C三种不同的分子,该反应的 化学方程式中A、B、C前的化学计量数之比为( )

A、4∶1∶3 B、3∶1∶2 C、4∶1∶2 D、3∶1∶3

6、关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A. 气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气

B. 观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧

C. 热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D. 由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

7、如图所示是某个化学反应前后各种物质的微观模拟图,图中“ ”“ ”表示不同元素的原子。根据图示判断,描述错误的是( )

A.该反应属于化合反应 B.该反应属于分解反应

C.反应过程中原子不可分 D.反应过程中分子可分

8、中学生应有一定的安全常识,发现火险或遇火灾时,下列做法不正确的( )

A.液化气泄漏时,立即关闭阀门

B.室内起火时,立即打开所有门窗通风

C.炒菜油锅内着火,立即盖上锅盖灭火

D.被困时,用湿毛巾捂住口鼻低下身体逃生

9、(双选)C2H5OH(乙醇)是一种燃料,在氧气中完全燃烧,生成H2O和CO2,但若不完全燃烧,会产生有毒的CO,若乙醇不完全燃烧得到燃烧产物CO、CO2、H2O的总质量为25.2g,其中H2O为10.8g,下列实验分析错误的是( )

A.不完全燃烧就不遵守质量守恒定律

B.消耗的乙醇质量是9.2g

C.依据上述数据无法计算CO和CO2的质量比

D.燃烧中消耗的O2的质量为16g

10、有一化学方程式aC2H2+bO2=mCO2+nH2O,据此判断下列关系式正确的是( )

A.2a=m B.a=2m C.b=m D.a+b=m+n

11、对山林发生的重大火灾,下列方法适合的是( )

A. 砍掉或清理掉大火前面的干枯树枝、树叶等可燃物

B. 组织人力从山下运水到山上灭火

C. 用棉被等盖在大火上以隔绝空气

D. 打119火警电话,等待用水灭火

12、逻辑推理是一种重要的化学思维方法,以下推理合理的是( )

A.因为离子是带电的原子或原子团,所以带电的粒子一定就是离子

B.因为蜡烛燃烧生成CO2和H2O,所以蜡烛组成里一定含有C和H

C.因为单质中只含一种元素,所以只含一种元素的物质一定是单质

D.因为金属和酸反应能生成气体,所以和酸反应生成气体的物质一定是金属

13、给患者注射时,医院常用75%的酒精为患者注射部位消毒。存放酒精的仓库应贴的安全标志是( )

A.B. C.D.

14、(双选)金属钠能在纯净的CO2气体中燃烧,瓶内壁有黑色固体,瓶底有白色固体.下列结论肯定错误的是( )

A.黑色固体是碳,白色固体是Na2CO3

B.黑色固体是碳,白色固体是Na2O

C.黑色固体是CuO,白色固体是NaOH

D.CO2气体不能扑灭任何火灾

15、化学方程式:S+O2SO2的下列读法中,正确的是( )

A.硫元素和氧元素反应生成二氧化硫

B.硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫

C.硫加氧气点燃等于二氧化硫

D.硫原子加上氧分子点燃生成二氧化硫分子

16、下列因素与可燃物燃烧的剧烈程度无关的是( )

A. 可燃物本身是不是易燃 B. 大气层中二氧化碳的含量

C. 周围氧气的浓度 D. 可燃物与空气的接触面积

二、填空题。

17、水蒸气能点燃火柴吗?做如图所示实验,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气通过加热的铜管喷出。把火柴靠近铜管口处,火柴被加热;迅速从水蒸气中移开,火柴燃着了。

(1)A处气压大于标准大气压,则烧瓶内沸水的温度应________(填“高于”或“低于”)100℃。

(2)B处水蒸气对点燃火柴所起的作用是____________________________。

(3)火柴为什么移离水蒸气才能燃烧?______________________________。

18、下列各项在化学反应前后,一定不变的是__________,一定改变的是______ ,可能改变的是_________

①原子种类、②原子个数、③分子种类、④分子个数、⑤元素种类、⑥元素质量、⑦物质种类、⑧物质总质量

19、如图所示是某化学反应的微观模拟图,根据图示回答下列问题。

(1)根据质量守恒定律将C图中相关粒子的图形补充完整________。

(2)A到C的过程中发生改变的粒子是________(填符号)。

(3)该变化过程中的最小粒子是________(填符号)。

20、燃烧与生活关系密切,请回答关于燃烧的问题.

(1)俗话说“水火不容”,但如图的一个实验中却出现“水火相容”的现象,该实验的序号为②。说明可燃物只要满足什么条件即可燃烧。

。

(2)通过此实验得出白磷着火点的温度范围是 。

三、实验题。

21、请你用“化学视角”探寻宏观和微观世界。

(1)实验探究是化学学科重要的学习内容和学习方式。

①已知石蜡的着火点约为 190℃,蜡烛的火焰由气 态石蜡燃烧形成,如图所示。在温度计示数为 280℃以上时,快速推动活塞,会观察到蜡烛立即熄灭,蜡烛熄灭的主要原因是_________(填序号)。

A移走可燃物 B隔绝氧气 C降低温度至着火点以下

②某同学尝试用烧杯罩住两支点燃的、高矮不同的蜡烛,结果 出现了如图所示实验的现象,由此可推知穿过火灾险区时应该_____________(填“高”或“低”)势行进。

(2)A、B、C是氢分子和氧分子运动的微观示意图。通过比较B和C可以得 出“ _________”的结论。再仔细分析如图,发现影响 分子运动速率的因素除温度外,还有___________。

22、在“质量守恒定律”的课堂教学中,老师引导同学们进行“化学反应中,反应物与生成物的质量关系”的实验探究。A、B、C三个实验分别由甲、乙、丙三个组的同学来完成,他们都进行了规范的操作、准确的称量和细致的观察。

(1)A实验;白磷刚引燃,立即将锥形瓶放在天平上称量,天平不平衡,结论是:①质量不守恒。等锥形瓶冷却后,重新放在天平上称量,天平平衡,结论是:②质量守恒。你认为结论正确的是 ② (填“①”或“②”),导致另一种结论错误的原因是 。

(2)B实验:乙组同学反应前调节天平平衡,然后将稀盐酸倒入烧杯中与碳酸钠充分反应后,再称量,观察到反应后天平不平衡,天平指针向 (填“左”或“右”)偏转。同学们得到的结论是“实验B说明质量不守恒”,老师引导同学们分析了原因。你认为B实验天平不平衡的原因是 。若要得到正确结论,该实验应该在 装置中进行。

(3)由质量守恒定律可知,化学反应前后,一定不变的是 (填序号)。

①原子种类 ②原子数目 ③物质种类 ④原子质量 ⑤分子数目

23、某化学兴趣小组对燃烧进行下列实验。请回答:

(1)按图1探究燃烧的条件,仪器a的名称为 ;对比实验现象①②可知,燃烧需要的条件为 ,要使铜片上的红磷燃烧可采取的措施是 ;白磷燃烧的化学方程式为 ;

(2)按图2装置模拟建筑火灾现场。在封盖容器底部放置2根高低不同的蜡烛,在烛芯附近放置O2传感器(见a1、a2)和CO2传感器(见b1、b2)点燃蜡烛后迅速封盖,采集相关数据,实验结果如图3、图4所示。

①实验中可观察到先熄灭的是 (选填“高”或“低”)蜡烛。

②根据图4分析可知:温度较高时,高处的浓度较大,其主要原因是:

。

四、计算题。

24、四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量如表所示,根据图表回答问题:

物质 A B C D

反应前的质量 51 9 3 17

反应后的质量 23 3 x 51

(1)x= 。

(2)参加反应的A和B的质量比是 。

(3)如A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,则该反应的化学方程式可表示为 (用A、B、D表示)。

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期中复习训练含答案

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、据统计我国每年有上千家庭发生火灾,酿成悲剧,如果掌握一些灭火措施和安全知识,可以减少悲剧的发生。下列说法你认为正确的是( )

A.电视机等电器着火用水扑灭

B.夜晚打开厨房中的电灯检查液化气罐是否漏气

C.油锅着火可用锅盖盖灭

D.高层住宅发生火灾,可使用楼内电梯逃生

【答案】C

2、下列气体混合物,遇明火可能会发生爆炸的是( )

A.H2、CO2 B.CO、O2 C.H2、CO D.CO、N2

【答案】B

3、为了探究“烧不坏的手帕”原理,将滤纸(着火点130℃)浸在不同浓度的酒精溶液中,进行如图1所示实验,并收集实验过程滤纸中心温度,绘制曲线如图2所示,下列说法错误的是( )

A.曲线1在20s时温度突然升高的原因是滤纸燃烧

B.曲线2的温度始终没有达到滤纸的着火点,滤纸不燃烧

C.曲线3所示的温度没有明显变化,是酒精没有与氧气接触

D.“烧不坏的手帕”原理是液体汽化吸热使其温度达不到着火点

【答案】C

4、(双选)“归纳推理”是化学学习过程中常用的思维方法,以下类推结果正确的是( )

A.分子不带电,不带电的粒子一定是分子

B.单质是由同种元素组成,则由同种元素组成的物质都是单质

C.某物质在氧气中燃烧生成CO2和H2O,则该物质中一定含有碳、氢元素

D.点燃氢气、一氧化碳前需要检验纯度,所以点燃可燃性气体前要检验纯度

【答案】CD

5、下图形象地表示某反应前后反应物与生成物分子及其数目的变化,其中“”、“”、“”分别表示A、B、C三种不同的分子,该反应的 化学方程式中A、B、C前的化学计量数之比为( )

A、4∶1∶3 B、3∶1∶2 C、4∶1∶2 D、3∶1∶3

【答案】B

6、关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A. 气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气

B. 观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧

C. 热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D. 由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

【答案】B

7、如图所示是某个化学反应前后各种物质的微观模拟图,图中“ ”“ ”表示不同元素的原子。根据图示判断,描述错误的是( )

A.该反应属于化合反应 B.该反应属于分解反应

C.反应过程中原子不可分 D.反应过程中分子可分

【答案】B

8、中学生应有一定的安全常识,发现火险或遇火灾时,下列做法不正确的( )

A.液化气泄漏时,立即关闭阀门

B.室内起火时,立即打开所有门窗通风

C.炒菜油锅内着火,立即盖上锅盖灭火

D.被困时,用湿毛巾捂住口鼻低下身体逃生

【答案】B

9、(双选)C2H5OH(乙醇)是一种燃料,在氧气中完全燃烧,生成H2O和CO2,但若不完全燃烧,会产生有毒的CO,若乙醇不完全燃烧得到燃烧产物CO、CO2、H2O的总质量为25.2g,其中H2O为10.8g,下列实验分析错误的是( )

A.不完全燃烧就不遵守质量守恒定律

B.消耗的乙醇质量是9.2g

C.依据上述数据无法计算CO和CO2的质量比

D.燃烧中消耗的O2的质量为16g

【答案】AC

10、有一化学方程式aC2H2+bO2=mCO2+nH2O,据此判断下列关系式正确的是( )

A.2a=m B.a=2m C.b=m D.a+b=m+n

【答案】A

11、对山林发生的重大火灾,下列方法适合的是( )

A. 砍掉或清理掉大火前面的干枯树枝、树叶等可燃物

B. 组织人力从山下运水到山上灭火

C. 用棉被等盖在大火上以隔绝空气

D. 打119火警电话,等待用水灭火

【答案】A

12、逻辑推理是一种重要的化学思维方法,以下推理合理的是( )

A.因为离子是带电的原子或原子团,所以带电的粒子一定就是离子

B.因为蜡烛燃烧生成CO2和H2O,所以蜡烛组成里一定含有C和H

C.因为单质中只含一种元素,所以只含一种元素的物质一定是单质

D.因为金属和酸反应能生成气体,所以和酸反应生成气体的物质一定是金属

【答案】B

13、给患者注射时,医院常用75%的酒精为患者注射部位消毒。存放酒精的仓库应贴的安全标志是( )

A.B. C.D.

【答案】C

14、(双选)金属钠能在纯净的CO2气体中燃烧,瓶内壁有黑色固体,瓶底有白色固体.下列结论肯定错误的是( )

A.黑色固体是碳,白色固体是Na2CO3

B.黑色固体是碳,白色固体是Na2O

C.黑色固体是CuO,白色固体是NaOH

D.CO2气体不能扑灭任何火灾

【答案】CD

15、化学方程式:S+O2SO2的下列读法中,正确的是( )

A.硫元素和氧元素反应生成二氧化硫

B.硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫

C.硫加氧气点燃等于二氧化硫

D.硫原子加上氧分子点燃生成二氧化硫分子

【答案】B

16、下列因素与可燃物燃烧的剧烈程度无关的是( )

A. 可燃物本身是不是易燃 B. 大气层中二氧化碳的含量

C. 周围氧气的浓度 D. 可燃物与空气的接触面积

【答案】B

二、填空题。

17、水蒸气能点燃火柴吗?做如图所示实验,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气通过加热的铜管喷出。把火柴靠近铜管口处,火柴被加热;迅速从水蒸气中移开,火柴燃着了。

(1)A处气压大于标准大气压,则烧瓶内沸水的温度应________(填“高于”或“低于”)100℃。

(2)B处水蒸气对点燃火柴所起的作用是____________________________。

(3)火柴为什么移离水蒸气才能燃烧?______________________________。

【答案】(1)高于 (2)加热使火柴温度达到着火点

(3)移离水蒸气能保证火柴与充足的氧气接触

18、下列各项在化学反应前后,一定不变的是__________,一定改变的是______ ,可能改变的是_________

①原子种类、②原子个数、③分子种类、④分子个数、⑤元素种类、⑥元素质量、⑦物质种类、⑧物质总质量

【答案】①②⑤⑥⑧;③⑦;④

19、如图所示是某化学反应的微观模拟图,根据图示回答下列问题。

(1)根据质量守恒定律将C图中相关粒子的图形补充完整________。

(2)A到C的过程中发生改变的粒子是________(填符号)。

(3)该变化过程中的最小粒子是________(填符号)。

【答案】(1)如图所示:

(2)H2、O2 (3)H、O

20、燃烧与生活关系密切,请回答关于燃烧的问题.

(1)俗话说“水火不容”,但如图的一个实验中却出现“水火相容”的现象,该实验的序号为②。说明可燃物只要满足什么条件即可燃烧。

。

(2)通过此实验得出白磷着火点的温度范围是 。

【答案】(1)与氧气接触、温度达到着火点.

(2)大于20℃,小于或等于60℃。

三、实验题。

21、请你用“化学视角”探寻宏观和微观世界。

(1)实验探究是化学学科重要的学习内容和学习方式。

①已知石蜡的着火点约为 190℃,蜡烛的火焰由气 态石蜡燃烧形成,如图所示。在温度计示数为 280℃以上时,快速推动活塞,会观察到蜡烛立即熄灭,蜡烛熄灭的主要原因是_________(填序号)。

A移走可燃物 B隔绝氧气 C降低温度至着火点以下

②某同学尝试用烧杯罩住两支点燃的、高矮不同的蜡烛,结果 出现了如图所示实验的现象,由此可推知穿过火灾险区时应该_____________(填“高”或“低”)势行进。

(2)A、B、C是氢分子和氧分子运动的微观示意图。通过比较B和C可以得 出“ _________”的结论。再仔细分析如图,发现影响 分子运动速率的因素除温度外,还有___________。

【答案】A 低 温度越高,分子运动速度越快 分子种类

22、在“质量守恒定律”的课堂教学中,老师引导同学们进行“化学反应中,反应物与生成物的质量关系”的实验探究。A、B、C三个实验分别由甲、乙、丙三个组的同学来完成,他们都进行了规范的操作、准确的称量和细致的观察。

(1)A实验;白磷刚引燃,立即将锥形瓶放在天平上称量,天平不平衡,结论是:①质量不守恒。等锥形瓶冷却后,重新放在天平上称量,天平平衡,结论是:②质量守恒。你认为结论正确的是 ② (填“①”或“②”),导致另一种结论错误的原因是 。

(2)B实验:乙组同学反应前调节天平平衡,然后将稀盐酸倒入烧杯中与碳酸钠充分反应后,再称量,观察到反应后天平不平衡,天平指针向 (填“左”或“右”)偏转。同学们得到的结论是“实验B说明质量不守恒”,老师引导同学们分析了原因。你认为B实验天平不平衡的原因是 。若要得到正确结论,该实验应该在 装置中进行。

(3)由质量守恒定律可知,化学反应前后,一定不变的是 (填序号)。

①原子种类 ②原子数目 ③物质种类 ④原子质量 ⑤分子数目

【答案】(1)②;白磷燃烧放热,气球膨胀,导致浮力增大

(2)右;反应生成的二氧化碳逸出装置;密封

(3)①②④。

23、某化学兴趣小组对燃烧进行下列实验。请回答:

(1)按图1探究燃烧的条件,仪器a的名称为 ;对比实验现象①②可知,燃烧需要的条件为 ,要使铜片上的红磷燃烧可采取的措施是 ;白磷燃烧的化学方程式为 ;

(2)按图2装置模拟建筑火灾现场。在封盖容器底部放置2根高低不同的蜡烛,在烛芯附近放置O2传感器(见a1、a2)和CO2传感器(见b1、b2)点燃蜡烛后迅速封盖,采集相关数据,实验结果如图3、图4所示。

①实验中可观察到先熄灭的是 (选填“高”或“低”)蜡烛。

②根据图4分析可知:温度较高时,高处的浓度较大,其主要原因是:

。

【答案】(1)烧杯;与氧气或空气接触;用点燃的火柴引燃;

(2)高;燃烧放热,温度升高,导致CO2分子间间隔距离变大,密度变小

四、计算题。

24、四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量如表所示,根据图表回答问题:

物质 A B C D

反应前的质量 51 9 3 17

反应后的质量 23 3 x 51

(1)x= 。

(2)参加反应的A和B的质量比是 。

(3)如A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,则该反应的化学方程式可表示为 (用A、B、D表示)。

【答案】(1)3 (2)14:3 (3)2A+B2D。

【解析】:(1)x=51+9+3+17﹣51﹣3﹣23=3。故填:3。

(2)参加反应的A和B的质量比是:(51﹣23):(9﹣3)=14:3。

故填:14:3。

(3)设A、B、D三种物质的化学计量数为x:y:z,

A、B、D三种物质反应的质量比:

(51﹣23):(9﹣3):(51﹣17)=14:3:17,

A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,根据题意有:28x:12y:34z=14:3:17,x:y:z=2:1:2,

则该反应的化学方程式可表示为:2A+B2D。

故填:2A+B2D。

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质