河北省名校强基联盟2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题 (含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省名校强基联盟2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-11-10 08:46:13 | ||

图片预览

文档简介

河北省名校强基联盟2023-2024学年高一上学期期中联考

历 史

本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)第一、二单元。

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,共35小题,每小题2分,共70分。

1.河北省张家口市蔚县三关遗址出土的器物有小口尖底斝、葫芦瓶、敛口彩陶体、夹砂红陶瓷等。研究表明,在三关遗址中不仅发现了小口尖底瓶与尖腹底耸共存,还发现有仰韶文化庙底沟类型玫瑰花图案彩陶与红山文化龙鳞纹彩陶共存。这说明三关遗址

A.属于旧石器时代文化遗存 B.出现了社会不平等现象

C.已具备了国家的初始形态 D.融合了不同区域的文化

2.关于夏朝建立后的王位传承,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》则写道:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”据此能够认定的史实是

A.益将王位让于启 B.启用武力夺取王位

C.禹将王位传给启 D.启最终继承了王位

3.“王”字的甲骨文有等多种写法。孔子日:“一贯三为王。凡王之属皆从王。”《说文解字》解释为:“王,天下所归往也。”徐中舒解释为:“象刃部下向之斧形,以主刑杀之斧钺象征王者之权威。”这反映了夏、商和西周

A.盛行君权神授的观念 B.普遍实行嫡长子继承制

c.王是国家最高统治者 D.建立了高度集中的王权

4.《左传·昭公二十八年》载:“昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也。”《荀子·儒效》载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”两则史料可以用来研究西周

A.分封对象的主体 B.诸侯国的政治权力

C.分封的主要区域 D.分封制的历史作用

5.春秋末期,晋国赵简子在出征前的誓师中有“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡”的内容。战国时,韩、赵、魏、燕、楚等国均设置郡,且所置郡多在国境边区。以后以边郡地域大,遂分置数县;内地事多,遂在数县之上,置郡以统之。对郡、县的解读正确的是

A.春秋时期县制已经普遍确立 B.春秋时期郡比县的生产力更先进

C.战国时期郡制仅在北方盛行 D.战国时期逐渐形成以郡统县之制

6.中国古代有兴修水利的传统。对表1所示水利工程的修筑及其地位描述正确的是

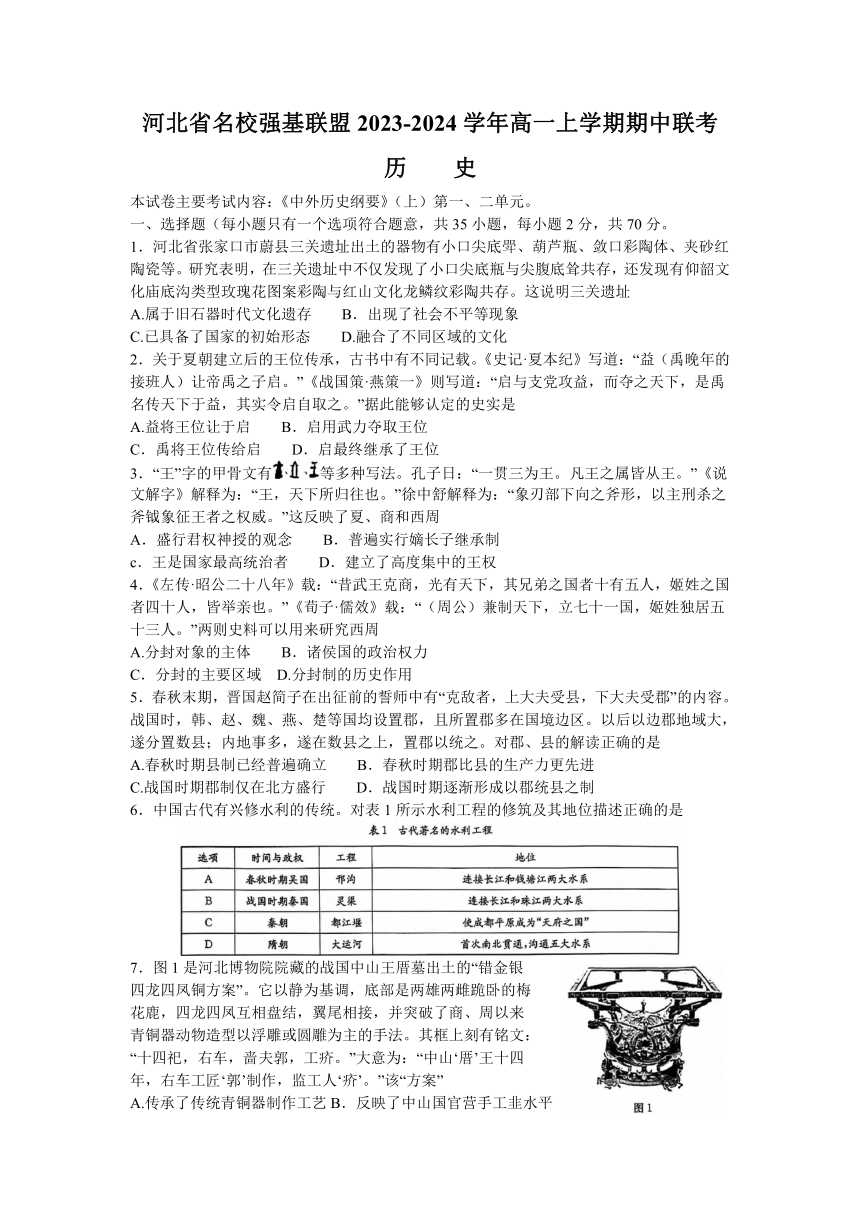

7.图1是河北博物院院藏的战国中山王厝墓出土的“错金银

四龙四凤铜方案”。它以静为基调,底部是两雄两雌跪卧的梅

花鹿,四龙四凤互相盘结,翼尾相接,并突破了商、周以来

青铜器动物造型以浮雕或圆雕为主的手法。其框上刻有铭文:

“十四祀,右车,啬夫郭,工疥。”大意为:“中山‘厝’王十四

年,右车工匠‘郭’制作,监工人‘疥’。”该“方案”

A.传承了传统青铜器制作工艺B.反映了中山国官营手工韭水平

C.展现了龙飞凤舞的动态场面D.说明中山国尚未出现冶铁技术

8.《史记-商君列传》载,商鞅向秦孝公说:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”这表明商鞅主张

A.奖励耕战 B.什伍连坐 C.重刑少赏 D.变法图强

9.有学者指出,战国时期,学术领域“百家争鸣”的出现绝非偶然,夏商周三代,尤其在春秋时期,为之奠定了两个并重且不可分离的历史基础:人才和思想资源。该学者意在强调百家争鸣

A.是社会大变革的反映 B.其形成源远流长

C.是思想文化上的创造 D.其思想博大精深

10.先秦时期某思想家在政治上尊崇尧、舜、文、武、周公,赞扬西周的制度。他认为:大至国家,小至家庭,人与人之间的关系都要以一定的伦理来维系。因此,人们都要加强个人的修养,各守其位,各司其事,各尽其职。该思想家是

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非

11.荀子提出了性恶说,他认为趋利避害,追求享乐是人的天性,只有通过后天的努力,才能够使人向善。正因为如此,所以需要礼义来教导民众,需要法令来制约民众。由此可见,苟子强调统治者治国要

A.无为而治 B.德主刑辅C.隆礼重法 D.以法治国

12.《吕氏春秋》成书于战国末期。其《务大》篇指出:“天下大乱,无有安国;一国尽乱,无有安家;一家皆乱,无有安身。”其《执一》篇更明确提出:“国必有君,所以一之也;天下必有天子,所以一之也……一则治,两则乱。”可见该书强调

A.治国必先齐其家 B.只有统一才能结束战乱

C.恢复周天子权威 D.维护周王朝的统治秩序

13.秦始皇时,将统一度量衡的政策昭告天下,并要求将其诏文刻在铜权、铜升等器物上。当时刻在铜权上的诏文是:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹,歉疑者皆明壹之。”这一做法

A.贯彻了重农抑商的政策 B.推动了国家统一进程

C.意在促进经济文化交流 D.强化了中央政府权威

14.公元前215年,秦始皇命人作碣石石刻,其中写道:“黎庶无繇,天下咸抚。男乐其畴,女修其业.事各有序。”但汉初贾谊却在《过秦论>中批评秦朝:“禁文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。”这在一定程度上反映出秦朝

A.完成国家统一的意义 B.暴政而亡的教训

C.贯彻了以民为本思想 D.实现了民富国强

15.《汉书·景帝记》记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉盲文景,美矣!”这说明当时

A.经济恢复社会稳定 B.儒学成为正统思想

C.汉承秦制并有调整 D.国家进入强盛时期

16.表2所示是关于张骞出使西域的文献记载。三则史料均反映了张骞出使西域

A.解除了匈奴对汉朝的威胁 B.丰富了中原人民的物质生活

C.促进了西域与中原的联系 D.建立了管理西域的军政机构

17.西汉时期,蓟、涿因地处太行山东麓南北交通大道上,成为河北平原北部两大都会。岭南的番禺是西汉时海路对外贸易中心。河西走廊的武威、张掖、酒泉、敦煌是西汉王朝通往西域交通道路上的名城。这可以用来研究西汉

A.丝绸之路繁荣的原因 B.中外经济文化联系的加强

C.城市与交通路线的关系 D.统一多民族封建国家的巩固

18.董仲舒上书汉武帝《天人三策》指出:“今临政而愿治七十余岁矣,不如退而更化;更化则可善治,善治则灾害日去,福禄日来……为政而宜于民者,固当受禄于天。夫仁谊礼知信五常之道,王者所当修饬也。”在此基础上,董仲舒建议

A.严刑峻法 B.焚书坑儒C.尊崇儒术 D.盐铁官营

19.《后汉书·党锢列传》序文指出:“逮恒、灵之间,主荒政缪,国命委于阉寺,士子羞与为伍,故匹夫抗愤,处士横议,遂乃激扬名声,互相题拂,品核公卿,裁量执政,婶直之风,于斯行矣。”可见,东汉“清议”

A.起到激浊扬清作用 B.主要探讨人生与社会哲理

C.旨在反对外戚专权 D.缓解了统治阶级内部矛盾

20.两汉科技成就突出。两汉取得表3所示科技成就根源于

A.国家疆域的开拓 B.儒学主流意识形态的确立

C.社会生产力的发展 D.民族联系与中,外交流的加强

21.三国时期,支谦翻译佛经,文辞典雅,多引用《老子》一书中的概念来表示佛教思想。康僧会则将儒家的“仁’’‘‘孝”思想吸收进去,当作佛经的社会思想内容;他还借用儒家思想材料来宣传佛经因果报应说,为佛教存在的价值作辩护。这反映了

A.佛教中国化趋势 B.佛教教义与传统文化冲突

C.儒释道相互渗透 D.中国特色的佛教宗派形成

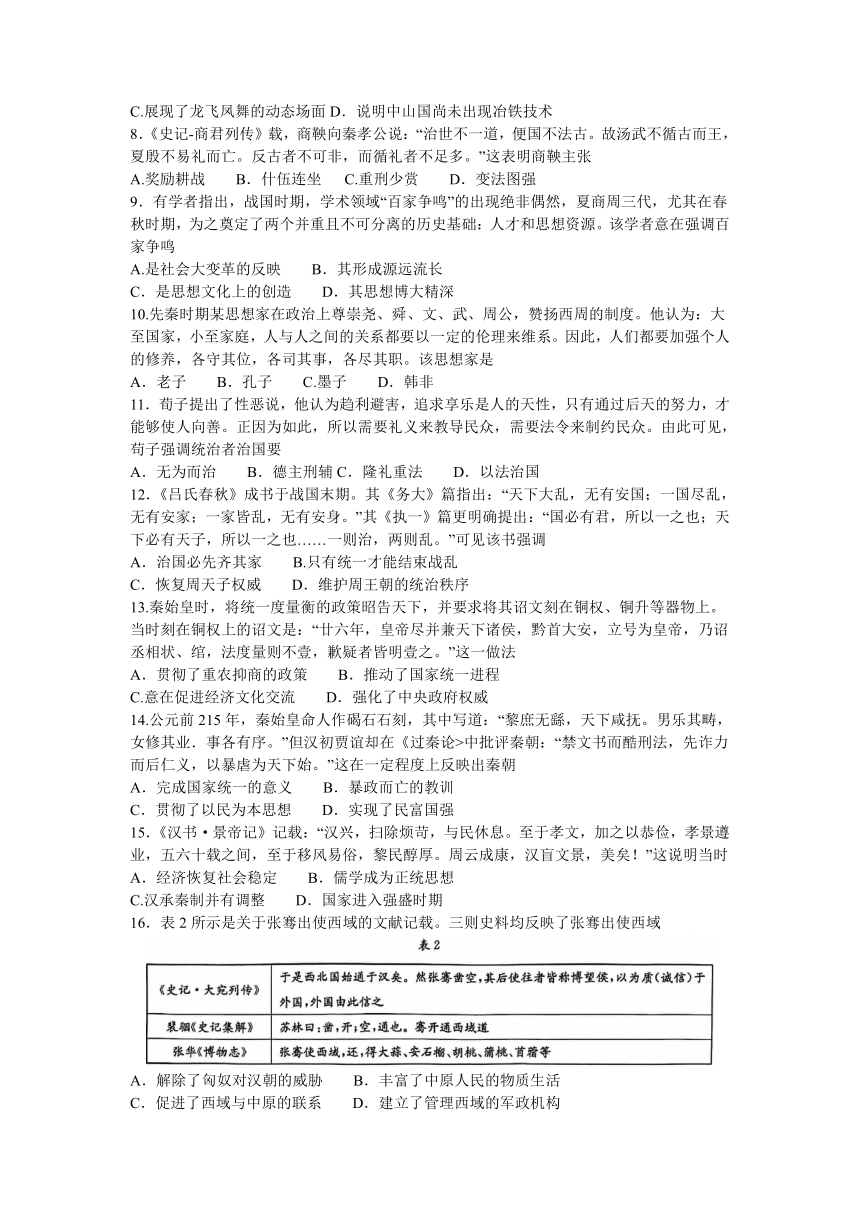

22.图2是西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图。这一时期少数民族内迁和北民南迁均

A.传播了先进生产工具 B.巩固了西晋统一

C.加速了南北朝的对峙 D.促进了民族交融

23.魏晋时期,玄学兴起。早期代表人物何晏、王弼以老庄的思想解释《周易》等儒家经典,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本,又以道家的“自然”为无,儒家的“名教”为有,从而为儒家的伦理道德标准提供了道家的哲学依据。玄学的兴起

A.改变了儒学的正统地位 B.推动了佛教的传播

C.促进了儒学的哲理化倾向 D.冲击了儒家伦理道德

24.孝文帝要求鲜卑人穿汉人服饰,说汉语,改鲜卑姓为汉姓,并鼓励改姓鲜卑贵族与汉族高门士族通婚。孝文帝还颁行均田令,发展农耕经济。孝文帝上述举措

A.旨在完成北方地区统一 B.废除了汉族高门士族的特权

C.解决了土地兼并的问题 D.顺应了北方民族交融的潮流

25.针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,他在《神灭论》中系统地阐述了无神论思想。他认为人的精神和肉体是互相结合的,有了肉体,才有精神;肉体死了,精神也会随之消失。“他”是

A.法显 B.范缜C.玄奘 D.鉴真

26.在洛阳含嘉仓出土的唐代武则天时期的砖铭中,反映税谷产地的州名共出现了九个,其中河北道五(邢、冀、德、魏、沧),河南道一(濮),淮南道二(楚、滁),江南道一(苏)。唐玄宗开元二十五年(737年)在诏敕中提到:“大河南北,人户殷繁,衣食之原,租赋尤广。”这反映出唐朝前期

A.全国财赋基本倚重北方 B.租庸调制已难以维持

C.关东是主要赋税供应地 D.两税法实施效果显著

27.《唐会要-宏文崇文生举》载,开元二十六年正月八日敕:宏文、崇文学生,缘是贵胄子孙,多有不专经业,便与及第,深谓不然。自今已后,一依令式考试。唐玄宗这一诏敕旨在

A.有效选拔人才 B.取消贵族特权

C.提升官学地位 D.淡化门第观念

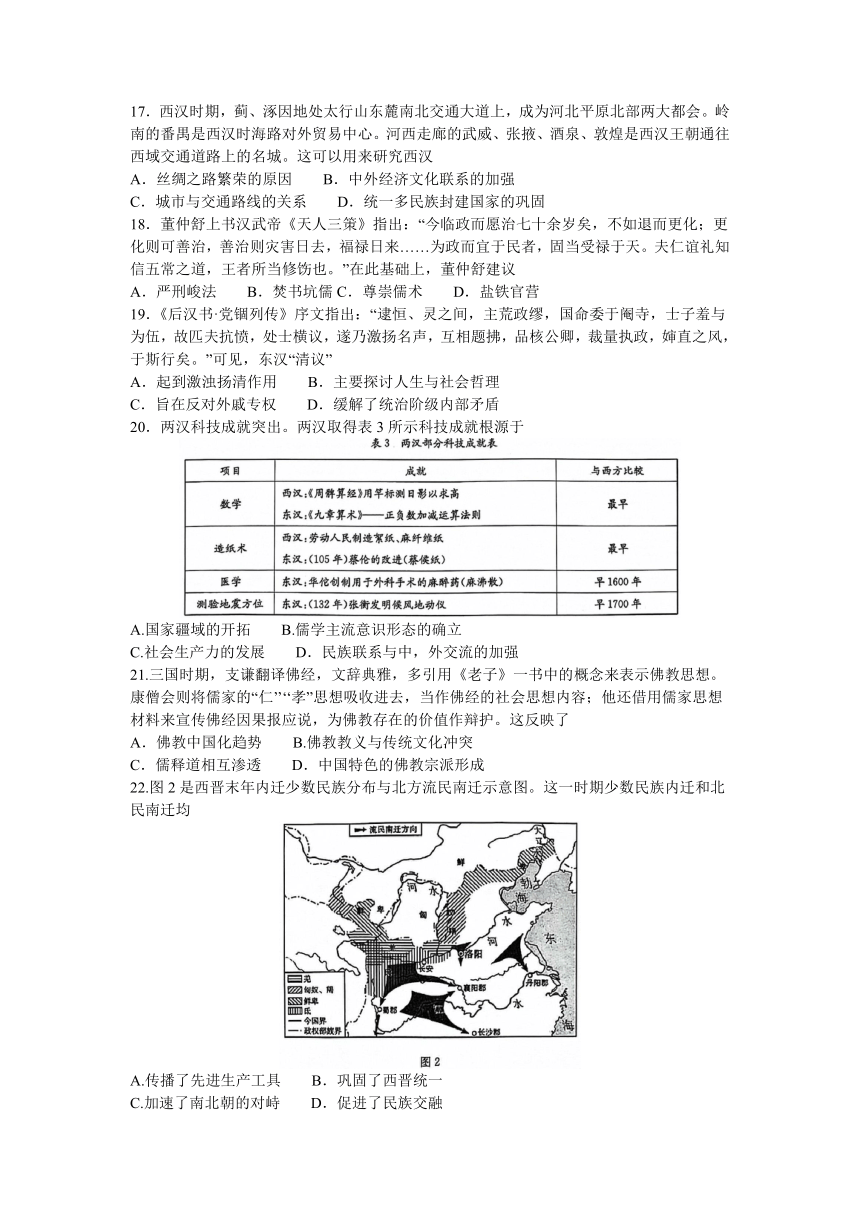

28.图3是唐朝三省位置图。对唐朝三省六部制的解读正确的是

A.三省长官分掌宰相之职权 B.中书、门下省最终决策

C.尚书省处理各项具体政务 D.三省出现一体化的趋势

29.《新唐书》概述道:“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。”该史料主要反映的唐朝历史现象是

A.安史之乱 B.藩镇割据C.朋党之争 D.宦官专权

30.唐太宗时,文成公主人藏,唐蕃和亲。唐中宗时,金城公主人藏,唐蕃再度和亲。唐穆宗时,唐蕃长庆会盟,盟约里写道;“患难相恤,暴掠不作。”这些举措

A.有利于西域地区的发展 B.加强了唐朝对吐蕃的管理

C.促进了异域文化的进步 D.推动了汉藏经济文化交流

31.汉朝最高统治者,对内地王侯称皇帝,对边疆藩属称天子,直接管辖与羁縻之道有很大区别,天下一统则是一致的。到唐朝,各民族共同拥戴唐太宗为“天可汗”,所以唐太宗以下的唐朝皇帝,除拥有皇帝、天子的称号外,又有天可汗的称号。这反映出唐朝时期

A.统一多民族封建国家得到发展 B.边疆与内地制度趋向一致

C.边疆民族地区由中央直接管辖 D.形成华夷一家的文化认同

32.图4是陕西乾陵章怀太子(唐高宗次子李贤)墓出土的《客使图》壁画。该壁画以细腻的笔触,形象地展示了来到长安的各国使节,在鸿胪寺官员的陪同下等待唐朝皇帝召见的情于这两幅壁画

A.体现了唐朝强盛与开放 B.印证了唐朝兼收并蓄域外文化

C.表明唐朝丝绸之路繁荣 D.反映出唐朝积极传播先进文化

33.唐朝时,医学家孙思邈接受了印度医学家耆婆“万物皆药”的理论,扩展了本草学的范畴。

思邈大量吸收民间以及外来药物,使得《千金方》所收集的药物比唐代官修的《新修本草》

了680种。这反映了当时

A.社会风气开明开放 B.中华文明借鉴和融合外来文化

C.对外交流日益频繁 D.医学科技创新服务于国家意志

34.他的诗歌取材于政治兴旺,社会动乱,战事徭役,饥饿贫穷和贫富悬殊,反映唐代由盛转衰现况,故有“诗史”之称。思想方面,他的诗中有儒家思想,洋溢着仁民爱物的情怀和爱国义色彩,有“诗圣”之誉。材料中的“他”是

A.陶渊明 B.李白 C.杜甫 D.白居易

35.颜真卿是唐朝书体的真正创造者,后人称其楷书“带汉人石经遗意,故祛虞、褚娟媚之习”,书法一改秀丽之风,凸显厚重之势。下列作品与这一风格最相符的是

二、非选择题【第36题、37题各15分,共30分)

36.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

到了夏商周三代,黄河流域的居民不断吸收周围的东夷、南蛮、西戎、北狄等族的成分逐渐形成华夏民族。相传周文王的伯父太伯、仲雍与当地的民族结合,形成兼有商、周和地特点的吴文化。先秦时期,吴和越开发了东南地区;秦人和西戎诸族共同开发了西北区;楚地的华夏族和许多少数民族相交融,共同开发了长江中游地区。最后秦灭六国,统一了中国,这个统一的过程也可视为多民族交融的过程;到了汉朝,华夏族进一步吸收其他民族的成分,扩大为人口近6000万的民族,后来遂称汉族。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料二

中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。自秦以来,垂二千年,虽百王代兴,时有改革,然观其大义,不甚悬殊。譬如建屋,孔子奠其基,秦、汉二君营其室,后之王者,不过随事补苴,以求适一时之用

耳,不能动其深根宁极之理也。

——摘自夏曾佑主编《中国古代史》

(l)根据材料一,概述华夏族形成和发展的主要历程。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出孔子、秦始皇、汉武帝在中华民族发展中的历史功绩。(9分)

37.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

上(唐太宗)与群臣论止盗,或请重法以禁之。上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有

余,则自不为盗,安用重法邪!”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

材料二

上(唐太宗)又尝谓侍臣日:“君依于国,国依于民。刻民以奉君,犹割肉以充腹,腹饱而

身毙,君富而国亡。故人君之患,不自外来,常由身出。夫欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民愁,民愁则国危,国危则君丧矣。朕常以此思之,故不敢纵欲也。”

——以上材料均摘自《资治通鉴·第一百九十二卷·唐纪八》

(1)根据材料一,推断唐太宗可能采取的措施。(6分)

(2)根据材料二,概括材料中唐太宗的思想,并结合所学知识进行论证。(要求:概括其思想核心并用唐朝之外正、反两方面的史实加以论证)(9分)

河北省名校强基联盟2023-2024学年高一上学期期中联考

历史参考答案

一、选择题

二、非选择题

36.(1)历程:夏商周三代.黄河流域的居民吸收周围民族成分形成华夏族;春秋战国时期,华夏

族与其他民族,共同开发了中华大地;秦汉时期,华夏族进一步吸收其他民族成分,最后形成汉族。(6分)

(2)孔子:创立儒家思想。孔子思想核心是“仁”,主张统治者顺应民心,爱惜民力,“为政以德”,通过以身作则的道德感化来治理国家。孔子创立的儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则,奠定了中国传统思想的基础。

秦始皇:建立专制主义中央集权制度,结束了春秋战国分裂局面,建立起我国历史上第一个

统一多民族的中央集权的封建国家;其创建的专制集权政治制度,奠定了中国两千多年政治

制度的基本格局,为历代王朝所沿用。

汉武帝:开拓疆土,派卫青、霍去病攻打匈奴,解除了匈奴对中原农耕文明的威胁;派张骞通西域,为设西域都护,把新疆纳入中国版图打下坚实的基础,为以后疆域拓展和民族交往交流交融创造了极为有利的条件。(9分)

37.(1)措施:轻摇薄赋;劝课农桑;戒奢从简;知人善任;澄清吏治等。(6分,每点2分,任答三点即可)

(2)核心思想:以民为本(民为邦本)(意思相近即可,若学生答君依于国,国依于民或民愁则

国危,国危则君丧亦可)(3分)。

论证阐释:

正面史实:西汉初与民休息政策及其表现,结果—文景之治。东汉初光武帝政策及其表现,结果—光武中兴。(3分,举一例即可)

反面史实:秦始皇穷奢极欲,大兴土木,建造宫殿、陵墓,花费巨额钱财求仙访药,兴师动众出外巡游、封禅,加上开拓边疆和筑长城,修驰道、直道等工程,征发繁重。秦二世密织刑网,加重人民负担,激化阶级矛盾和统治阶层内部矛盾,引发农民起义,导致秦短暂而亡.

隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,三征高丽,多次巡游江南,生产遭到严重破坏,民不聊生,引发农民起义,导致隋短暂而亡。(3分,举一例即可)

历 史

本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)第一、二单元。

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,共35小题,每小题2分,共70分。

1.河北省张家口市蔚县三关遗址出土的器物有小口尖底斝、葫芦瓶、敛口彩陶体、夹砂红陶瓷等。研究表明,在三关遗址中不仅发现了小口尖底瓶与尖腹底耸共存,还发现有仰韶文化庙底沟类型玫瑰花图案彩陶与红山文化龙鳞纹彩陶共存。这说明三关遗址

A.属于旧石器时代文化遗存 B.出现了社会不平等现象

C.已具备了国家的初始形态 D.融合了不同区域的文化

2.关于夏朝建立后的王位传承,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》则写道:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”据此能够认定的史实是

A.益将王位让于启 B.启用武力夺取王位

C.禹将王位传给启 D.启最终继承了王位

3.“王”字的甲骨文有等多种写法。孔子日:“一贯三为王。凡王之属皆从王。”《说文解字》解释为:“王,天下所归往也。”徐中舒解释为:“象刃部下向之斧形,以主刑杀之斧钺象征王者之权威。”这反映了夏、商和西周

A.盛行君权神授的观念 B.普遍实行嫡长子继承制

c.王是国家最高统治者 D.建立了高度集中的王权

4.《左传·昭公二十八年》载:“昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也。”《荀子·儒效》载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”两则史料可以用来研究西周

A.分封对象的主体 B.诸侯国的政治权力

C.分封的主要区域 D.分封制的历史作用

5.春秋末期,晋国赵简子在出征前的誓师中有“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡”的内容。战国时,韩、赵、魏、燕、楚等国均设置郡,且所置郡多在国境边区。以后以边郡地域大,遂分置数县;内地事多,遂在数县之上,置郡以统之。对郡、县的解读正确的是

A.春秋时期县制已经普遍确立 B.春秋时期郡比县的生产力更先进

C.战国时期郡制仅在北方盛行 D.战国时期逐渐形成以郡统县之制

6.中国古代有兴修水利的传统。对表1所示水利工程的修筑及其地位描述正确的是

7.图1是河北博物院院藏的战国中山王厝墓出土的“错金银

四龙四凤铜方案”。它以静为基调,底部是两雄两雌跪卧的梅

花鹿,四龙四凤互相盘结,翼尾相接,并突破了商、周以来

青铜器动物造型以浮雕或圆雕为主的手法。其框上刻有铭文:

“十四祀,右车,啬夫郭,工疥。”大意为:“中山‘厝’王十四

年,右车工匠‘郭’制作,监工人‘疥’。”该“方案”

A.传承了传统青铜器制作工艺B.反映了中山国官营手工韭水平

C.展现了龙飞凤舞的动态场面D.说明中山国尚未出现冶铁技术

8.《史记-商君列传》载,商鞅向秦孝公说:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”这表明商鞅主张

A.奖励耕战 B.什伍连坐 C.重刑少赏 D.变法图强

9.有学者指出,战国时期,学术领域“百家争鸣”的出现绝非偶然,夏商周三代,尤其在春秋时期,为之奠定了两个并重且不可分离的历史基础:人才和思想资源。该学者意在强调百家争鸣

A.是社会大变革的反映 B.其形成源远流长

C.是思想文化上的创造 D.其思想博大精深

10.先秦时期某思想家在政治上尊崇尧、舜、文、武、周公,赞扬西周的制度。他认为:大至国家,小至家庭,人与人之间的关系都要以一定的伦理来维系。因此,人们都要加强个人的修养,各守其位,各司其事,各尽其职。该思想家是

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非

11.荀子提出了性恶说,他认为趋利避害,追求享乐是人的天性,只有通过后天的努力,才能够使人向善。正因为如此,所以需要礼义来教导民众,需要法令来制约民众。由此可见,苟子强调统治者治国要

A.无为而治 B.德主刑辅C.隆礼重法 D.以法治国

12.《吕氏春秋》成书于战国末期。其《务大》篇指出:“天下大乱,无有安国;一国尽乱,无有安家;一家皆乱,无有安身。”其《执一》篇更明确提出:“国必有君,所以一之也;天下必有天子,所以一之也……一则治,两则乱。”可见该书强调

A.治国必先齐其家 B.只有统一才能结束战乱

C.恢复周天子权威 D.维护周王朝的统治秩序

13.秦始皇时,将统一度量衡的政策昭告天下,并要求将其诏文刻在铜权、铜升等器物上。当时刻在铜权上的诏文是:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹,歉疑者皆明壹之。”这一做法

A.贯彻了重农抑商的政策 B.推动了国家统一进程

C.意在促进经济文化交流 D.强化了中央政府权威

14.公元前215年,秦始皇命人作碣石石刻,其中写道:“黎庶无繇,天下咸抚。男乐其畴,女修其业.事各有序。”但汉初贾谊却在《过秦论>中批评秦朝:“禁文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。”这在一定程度上反映出秦朝

A.完成国家统一的意义 B.暴政而亡的教训

C.贯彻了以民为本思想 D.实现了民富国强

15.《汉书·景帝记》记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉盲文景,美矣!”这说明当时

A.经济恢复社会稳定 B.儒学成为正统思想

C.汉承秦制并有调整 D.国家进入强盛时期

16.表2所示是关于张骞出使西域的文献记载。三则史料均反映了张骞出使西域

A.解除了匈奴对汉朝的威胁 B.丰富了中原人民的物质生活

C.促进了西域与中原的联系 D.建立了管理西域的军政机构

17.西汉时期,蓟、涿因地处太行山东麓南北交通大道上,成为河北平原北部两大都会。岭南的番禺是西汉时海路对外贸易中心。河西走廊的武威、张掖、酒泉、敦煌是西汉王朝通往西域交通道路上的名城。这可以用来研究西汉

A.丝绸之路繁荣的原因 B.中外经济文化联系的加强

C.城市与交通路线的关系 D.统一多民族封建国家的巩固

18.董仲舒上书汉武帝《天人三策》指出:“今临政而愿治七十余岁矣,不如退而更化;更化则可善治,善治则灾害日去,福禄日来……为政而宜于民者,固当受禄于天。夫仁谊礼知信五常之道,王者所当修饬也。”在此基础上,董仲舒建议

A.严刑峻法 B.焚书坑儒C.尊崇儒术 D.盐铁官营

19.《后汉书·党锢列传》序文指出:“逮恒、灵之间,主荒政缪,国命委于阉寺,士子羞与为伍,故匹夫抗愤,处士横议,遂乃激扬名声,互相题拂,品核公卿,裁量执政,婶直之风,于斯行矣。”可见,东汉“清议”

A.起到激浊扬清作用 B.主要探讨人生与社会哲理

C.旨在反对外戚专权 D.缓解了统治阶级内部矛盾

20.两汉科技成就突出。两汉取得表3所示科技成就根源于

A.国家疆域的开拓 B.儒学主流意识形态的确立

C.社会生产力的发展 D.民族联系与中,外交流的加强

21.三国时期,支谦翻译佛经,文辞典雅,多引用《老子》一书中的概念来表示佛教思想。康僧会则将儒家的“仁’’‘‘孝”思想吸收进去,当作佛经的社会思想内容;他还借用儒家思想材料来宣传佛经因果报应说,为佛教存在的价值作辩护。这反映了

A.佛教中国化趋势 B.佛教教义与传统文化冲突

C.儒释道相互渗透 D.中国特色的佛教宗派形成

22.图2是西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图。这一时期少数民族内迁和北民南迁均

A.传播了先进生产工具 B.巩固了西晋统一

C.加速了南北朝的对峙 D.促进了民族交融

23.魏晋时期,玄学兴起。早期代表人物何晏、王弼以老庄的思想解释《周易》等儒家经典,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本,又以道家的“自然”为无,儒家的“名教”为有,从而为儒家的伦理道德标准提供了道家的哲学依据。玄学的兴起

A.改变了儒学的正统地位 B.推动了佛教的传播

C.促进了儒学的哲理化倾向 D.冲击了儒家伦理道德

24.孝文帝要求鲜卑人穿汉人服饰,说汉语,改鲜卑姓为汉姓,并鼓励改姓鲜卑贵族与汉族高门士族通婚。孝文帝还颁行均田令,发展农耕经济。孝文帝上述举措

A.旨在完成北方地区统一 B.废除了汉族高门士族的特权

C.解决了土地兼并的问题 D.顺应了北方民族交融的潮流

25.针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,他在《神灭论》中系统地阐述了无神论思想。他认为人的精神和肉体是互相结合的,有了肉体,才有精神;肉体死了,精神也会随之消失。“他”是

A.法显 B.范缜C.玄奘 D.鉴真

26.在洛阳含嘉仓出土的唐代武则天时期的砖铭中,反映税谷产地的州名共出现了九个,其中河北道五(邢、冀、德、魏、沧),河南道一(濮),淮南道二(楚、滁),江南道一(苏)。唐玄宗开元二十五年(737年)在诏敕中提到:“大河南北,人户殷繁,衣食之原,租赋尤广。”这反映出唐朝前期

A.全国财赋基本倚重北方 B.租庸调制已难以维持

C.关东是主要赋税供应地 D.两税法实施效果显著

27.《唐会要-宏文崇文生举》载,开元二十六年正月八日敕:宏文、崇文学生,缘是贵胄子孙,多有不专经业,便与及第,深谓不然。自今已后,一依令式考试。唐玄宗这一诏敕旨在

A.有效选拔人才 B.取消贵族特权

C.提升官学地位 D.淡化门第观念

28.图3是唐朝三省位置图。对唐朝三省六部制的解读正确的是

A.三省长官分掌宰相之职权 B.中书、门下省最终决策

C.尚书省处理各项具体政务 D.三省出现一体化的趋势

29.《新唐书》概述道:“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。”该史料主要反映的唐朝历史现象是

A.安史之乱 B.藩镇割据C.朋党之争 D.宦官专权

30.唐太宗时,文成公主人藏,唐蕃和亲。唐中宗时,金城公主人藏,唐蕃再度和亲。唐穆宗时,唐蕃长庆会盟,盟约里写道;“患难相恤,暴掠不作。”这些举措

A.有利于西域地区的发展 B.加强了唐朝对吐蕃的管理

C.促进了异域文化的进步 D.推动了汉藏经济文化交流

31.汉朝最高统治者,对内地王侯称皇帝,对边疆藩属称天子,直接管辖与羁縻之道有很大区别,天下一统则是一致的。到唐朝,各民族共同拥戴唐太宗为“天可汗”,所以唐太宗以下的唐朝皇帝,除拥有皇帝、天子的称号外,又有天可汗的称号。这反映出唐朝时期

A.统一多民族封建国家得到发展 B.边疆与内地制度趋向一致

C.边疆民族地区由中央直接管辖 D.形成华夷一家的文化认同

32.图4是陕西乾陵章怀太子(唐高宗次子李贤)墓出土的《客使图》壁画。该壁画以细腻的笔触,形象地展示了来到长安的各国使节,在鸿胪寺官员的陪同下等待唐朝皇帝召见的情于这两幅壁画

A.体现了唐朝强盛与开放 B.印证了唐朝兼收并蓄域外文化

C.表明唐朝丝绸之路繁荣 D.反映出唐朝积极传播先进文化

33.唐朝时,医学家孙思邈接受了印度医学家耆婆“万物皆药”的理论,扩展了本草学的范畴。

思邈大量吸收民间以及外来药物,使得《千金方》所收集的药物比唐代官修的《新修本草》

了680种。这反映了当时

A.社会风气开明开放 B.中华文明借鉴和融合外来文化

C.对外交流日益频繁 D.医学科技创新服务于国家意志

34.他的诗歌取材于政治兴旺,社会动乱,战事徭役,饥饿贫穷和贫富悬殊,反映唐代由盛转衰现况,故有“诗史”之称。思想方面,他的诗中有儒家思想,洋溢着仁民爱物的情怀和爱国义色彩,有“诗圣”之誉。材料中的“他”是

A.陶渊明 B.李白 C.杜甫 D.白居易

35.颜真卿是唐朝书体的真正创造者,后人称其楷书“带汉人石经遗意,故祛虞、褚娟媚之习”,书法一改秀丽之风,凸显厚重之势。下列作品与这一风格最相符的是

二、非选择题【第36题、37题各15分,共30分)

36.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

到了夏商周三代,黄河流域的居民不断吸收周围的东夷、南蛮、西戎、北狄等族的成分逐渐形成华夏民族。相传周文王的伯父太伯、仲雍与当地的民族结合,形成兼有商、周和地特点的吴文化。先秦时期,吴和越开发了东南地区;秦人和西戎诸族共同开发了西北区;楚地的华夏族和许多少数民族相交融,共同开发了长江中游地区。最后秦灭六国,统一了中国,这个统一的过程也可视为多民族交融的过程;到了汉朝,华夏族进一步吸收其他民族的成分,扩大为人口近6000万的民族,后来遂称汉族。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料二

中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。自秦以来,垂二千年,虽百王代兴,时有改革,然观其大义,不甚悬殊。譬如建屋,孔子奠其基,秦、汉二君营其室,后之王者,不过随事补苴,以求适一时之用

耳,不能动其深根宁极之理也。

——摘自夏曾佑主编《中国古代史》

(l)根据材料一,概述华夏族形成和发展的主要历程。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出孔子、秦始皇、汉武帝在中华民族发展中的历史功绩。(9分)

37.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

上(唐太宗)与群臣论止盗,或请重法以禁之。上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有

余,则自不为盗,安用重法邪!”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

材料二

上(唐太宗)又尝谓侍臣日:“君依于国,国依于民。刻民以奉君,犹割肉以充腹,腹饱而

身毙,君富而国亡。故人君之患,不自外来,常由身出。夫欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民愁,民愁则国危,国危则君丧矣。朕常以此思之,故不敢纵欲也。”

——以上材料均摘自《资治通鉴·第一百九十二卷·唐纪八》

(1)根据材料一,推断唐太宗可能采取的措施。(6分)

(2)根据材料二,概括材料中唐太宗的思想,并结合所学知识进行论证。(要求:概括其思想核心并用唐朝之外正、反两方面的史实加以论证)(9分)

河北省名校强基联盟2023-2024学年高一上学期期中联考

历史参考答案

一、选择题

二、非选择题

36.(1)历程:夏商周三代.黄河流域的居民吸收周围民族成分形成华夏族;春秋战国时期,华夏

族与其他民族,共同开发了中华大地;秦汉时期,华夏族进一步吸收其他民族成分,最后形成汉族。(6分)

(2)孔子:创立儒家思想。孔子思想核心是“仁”,主张统治者顺应民心,爱惜民力,“为政以德”,通过以身作则的道德感化来治理国家。孔子创立的儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则,奠定了中国传统思想的基础。

秦始皇:建立专制主义中央集权制度,结束了春秋战国分裂局面,建立起我国历史上第一个

统一多民族的中央集权的封建国家;其创建的专制集权政治制度,奠定了中国两千多年政治

制度的基本格局,为历代王朝所沿用。

汉武帝:开拓疆土,派卫青、霍去病攻打匈奴,解除了匈奴对中原农耕文明的威胁;派张骞通西域,为设西域都护,把新疆纳入中国版图打下坚实的基础,为以后疆域拓展和民族交往交流交融创造了极为有利的条件。(9分)

37.(1)措施:轻摇薄赋;劝课农桑;戒奢从简;知人善任;澄清吏治等。(6分,每点2分,任答三点即可)

(2)核心思想:以民为本(民为邦本)(意思相近即可,若学生答君依于国,国依于民或民愁则

国危,国危则君丧亦可)(3分)。

论证阐释:

正面史实:西汉初与民休息政策及其表现,结果—文景之治。东汉初光武帝政策及其表现,结果—光武中兴。(3分,举一例即可)

反面史实:秦始皇穷奢极欲,大兴土木,建造宫殿、陵墓,花费巨额钱财求仙访药,兴师动众出外巡游、封禅,加上开拓边疆和筑长城,修驰道、直道等工程,征发繁重。秦二世密织刑网,加重人民负担,激化阶级矛盾和统治阶层内部矛盾,引发农民起义,导致秦短暂而亡.

隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,三征高丽,多次巡游江南,生产遭到严重破坏,民不聊生,引发农民起义,导致隋短暂而亡。(3分,举一例即可)

同课章节目录